第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革 课件

文档属性

| 名称 | 第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革 课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 995.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-20 06:41:15 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。第五单元 社会主义国家的改革和演变 1986年在苏联流传的一则笑话。这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊到:“前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”他们几位领导人为苏联做了些什么?他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?第12课

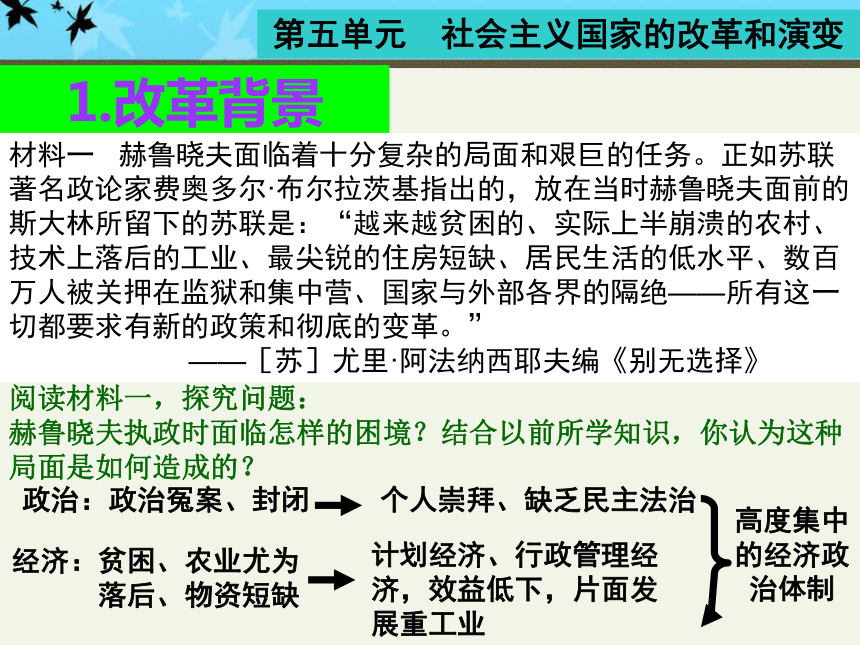

苏联和东欧社会主义国家的改革斯大林逝世(1953年)一、赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫(1894—1971)留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。第五单元 社会主义国家的改革和演变1.改革背景阅读材料一,探究问题:

赫鲁晓夫执政时面临怎样的困境?结合以前所学知识,你认为这种局面是如何造成的? 材料一???赫鲁晓夫面临着十分复杂的局面和艰巨的任务。正如苏联著名政论家费奥多尔·布尔拉茨基指出的,放在当时赫鲁晓夫面前的斯大林所留下的苏联是:“越来越贫困的、实际上半崩溃的农村、技术上落后的工业、最尖锐的住房短缺、居民生活的低水平、数百万人被关押在监狱和集中营、国家与外部各界的隔绝——所有这一切都要求有新的政策和彻底的变革。”

——[苏]尤里·阿法纳西耶夫编《别无选择》政治:政治冤案、封闭经济:贫困、农业尤为 落后、物资短缺个人崇拜、缺乏民主法治计划经济、行政管理经济,效益低下,片面发展重工业高度集中的经济政治体制第五单元 社会主义国家的改革和演变 斯大林模式的弊端:

第一,民主和法制匮乏,个人崇拜盛行

第二,重工业、轻工业和农业比例失调;

第三,农业产量长期停滞不前。

第四,经济发展粗放,效益低,浪费能源。

第五,片面强调产量,造成产品品种少、质

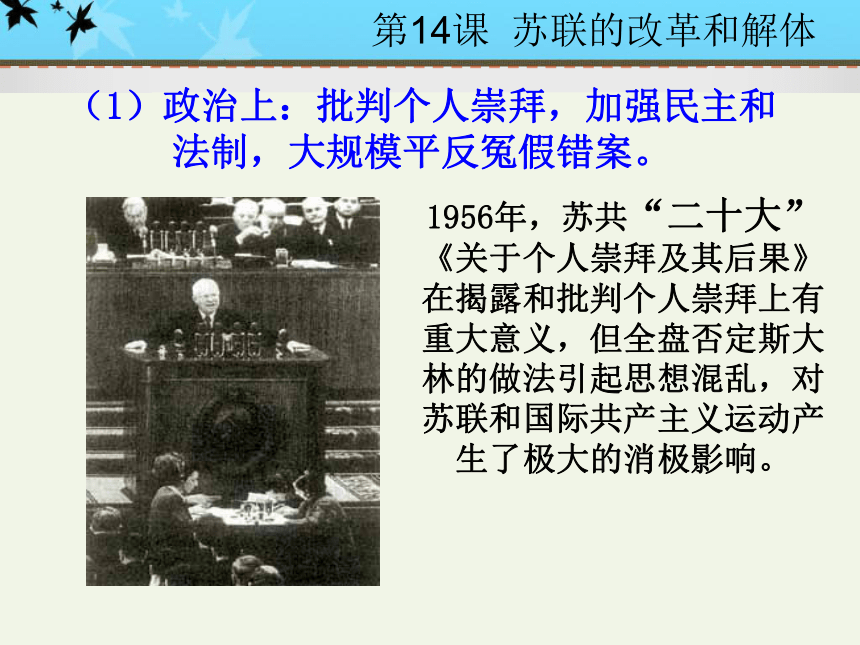

量差。你认为接下来改革成功的关键点应该是什么?突破斯大林模式第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革(1)政治上:批判个人崇拜,加强民主和法制,大规模平反冤假错案。1956年,苏共“二十大”《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 苏联城市青年

出发参加垦荒 推广种植玉米(2)经济上:大胆改革计划经济体制,减少中央集权,增加地方自主权,采取了一些有利于工农业生产发展的措施。 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《处女地地区国营农场和集体农庄》 1953年,全苏联的玉米播种面积只有350万公顷,赫鲁晓夫却要求扩大到2800万公顷,这规定导致灾难性的后果,玉米是干燥气候作物,而苏联很多地区日照不够,玉米经常结不了穗,庄园消极抗拒。赫鲁晓夫改革有何历史意义?赫鲁晓夫把苏联改病了!评价1964年 赫鲁晓夫被迫下台体制未变,小修小补无济于事赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生 赫鲁晓夫 (1894—1971)第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革东欧各国被束缚在苏联主导的集团体系中,缺乏自主选择的条件,在社会主义建设上完全照搬苏联模式第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革二、匈牙利改革背景:20世纪50年代初,匈牙利在社会主义建设上照搬苏联模式,导致国民经济发展比例严重失调,人民生产积极性受挫。

时间:1956年底

人物:卡达尔二、匈牙利改革2、改革的主要措施: 政治上:发扬社会主义民主,健全法制

经济上:

(1)计划管理与市场调节相结合

(2)扩大企业自主权

(3)调整国民经济中农、轻、重比 例,改善人民生活第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革匈牙利改革起到什么成效?南斯拉夫:实行社会主义自治制度

波兰:整顿中央领导机构;注重农、轻发展,扩大企业自主权

捷克斯洛伐克:发扬社会主义民主;扩大企业自主权,发挥市场作用;独立自主外交。第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革东欧其他社会主义国家的改革思考:东欧与中国的改革有何相似之处?政治上:

经济上:注重发扬社会主义民主,加强法制建设扩大企业自主权,调动人民积极性戈尔巴乔夫

(1985-1991年执政)三、戈尔巴乔夫改革阅读材料二

戈尔巴乔夫上台执政时,苏联国内经济发展陷入停顿状态,社会矛盾严重。在外部苏联面临着在与美国新一轮军备竞赛中被拖垮的危险,阿富汗战争使苏联付出惨重代价。

第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革苏联在内外交困下戈尔巴乔夫有没有必要改革?针对种种问题,你认为戈尔巴乔夫应该怎么做?(1)经济改革 对内改革首先以经济为重点,提出加速发展社会主义经济,提高经济效益。但由于对困难估计不足,缺乏具体可行的配套措施,改革效果不佳。经济改革陷入困境

1991年苏联市场供应的1200多种基本消费品中,95%缺货;在200多种食品中,180多种缺货。在物价暴涨、商品短缺的情况下,人民的实际生活水平显著下降,1989年居民的实际生活水平下降7%,生活在贫困线以下的居民达4100万人,占总人口的1/7,1990年达1/3,失业人口达2000万人。

第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革 在经济改革无效的情况下,转向政治体制改革。1988年6月,提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行所谓的政治体制的“根本变革”。(2)政治改革(3)新思维外交 与国内改革同步,苏联领导人还开展“新思维外交”,追求苏美合作和所谓“欧洲大厦”,幻想得到西方大量经济援助,实行妥协和退让。戈氏改革经济改革:没能打开局面;经济大滑坡政治改革:以“人道的、民主的的社会主义”取代科学社会主义政治体制“根本变革”新思维人道、民主的社会主义引起思想混乱局面失控“新思维外交”苏美合作,对西方妥协退让

后果:放松警惕

戈尔巴乔夫的经济改革无效,就转向政治体制改革。虽然冲击了高度集权的旧体制,却没有建立起能够实现平稳过渡的替代机制,随之而起的就是地方势力与加盟共和国的民族主义势力结合起来,成为瓦解苏联的基本因素。戈尔巴乔夫把苏联改死了!思考:20世纪80年代苏联和中国都进行了改革,但两国改革的结果却截然不同,你认为原因是什么?是否坚持以经济建设为中心,大力发展生产力,不断提高人民生活水平。

是否坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义不动摇。

对西方“和平演变”策略是否采取了正确对策。第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革

苏联和东欧社会主义国家的改革斯大林逝世(1953年)一、赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫(1894—1971)留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。第五单元 社会主义国家的改革和演变1.改革背景阅读材料一,探究问题:

赫鲁晓夫执政时面临怎样的困境?结合以前所学知识,你认为这种局面是如何造成的? 材料一???赫鲁晓夫面临着十分复杂的局面和艰巨的任务。正如苏联著名政论家费奥多尔·布尔拉茨基指出的,放在当时赫鲁晓夫面前的斯大林所留下的苏联是:“越来越贫困的、实际上半崩溃的农村、技术上落后的工业、最尖锐的住房短缺、居民生活的低水平、数百万人被关押在监狱和集中营、国家与外部各界的隔绝——所有这一切都要求有新的政策和彻底的变革。”

——[苏]尤里·阿法纳西耶夫编《别无选择》政治:政治冤案、封闭经济:贫困、农业尤为 落后、物资短缺个人崇拜、缺乏民主法治计划经济、行政管理经济,效益低下,片面发展重工业高度集中的经济政治体制第五单元 社会主义国家的改革和演变 斯大林模式的弊端:

第一,民主和法制匮乏,个人崇拜盛行

第二,重工业、轻工业和农业比例失调;

第三,农业产量长期停滞不前。

第四,经济发展粗放,效益低,浪费能源。

第五,片面强调产量,造成产品品种少、质

量差。你认为接下来改革成功的关键点应该是什么?突破斯大林模式第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革(1)政治上:批判个人崇拜,加强民主和法制,大规模平反冤假错案。1956年,苏共“二十大”《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 苏联城市青年

出发参加垦荒 推广种植玉米(2)经济上:大胆改革计划经济体制,减少中央集权,增加地方自主权,采取了一些有利于工农业生产发展的措施。 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《处女地地区国营农场和集体农庄》 1953年,全苏联的玉米播种面积只有350万公顷,赫鲁晓夫却要求扩大到2800万公顷,这规定导致灾难性的后果,玉米是干燥气候作物,而苏联很多地区日照不够,玉米经常结不了穗,庄园消极抗拒。赫鲁晓夫改革有何历史意义?赫鲁晓夫把苏联改病了!评价1964年 赫鲁晓夫被迫下台体制未变,小修小补无济于事赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生 赫鲁晓夫 (1894—1971)第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革东欧各国被束缚在苏联主导的集团体系中,缺乏自主选择的条件,在社会主义建设上完全照搬苏联模式第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革二、匈牙利改革背景:20世纪50年代初,匈牙利在社会主义建设上照搬苏联模式,导致国民经济发展比例严重失调,人民生产积极性受挫。

时间:1956年底

人物:卡达尔二、匈牙利改革2、改革的主要措施: 政治上:发扬社会主义民主,健全法制

经济上:

(1)计划管理与市场调节相结合

(2)扩大企业自主权

(3)调整国民经济中农、轻、重比 例,改善人民生活第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革匈牙利改革起到什么成效?南斯拉夫:实行社会主义自治制度

波兰:整顿中央领导机构;注重农、轻发展,扩大企业自主权

捷克斯洛伐克:发扬社会主义民主;扩大企业自主权,发挥市场作用;独立自主外交。第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革东欧其他社会主义国家的改革思考:东欧与中国的改革有何相似之处?政治上:

经济上:注重发扬社会主义民主,加强法制建设扩大企业自主权,调动人民积极性戈尔巴乔夫

(1985-1991年执政)三、戈尔巴乔夫改革阅读材料二

戈尔巴乔夫上台执政时,苏联国内经济发展陷入停顿状态,社会矛盾严重。在外部苏联面临着在与美国新一轮军备竞赛中被拖垮的危险,阿富汗战争使苏联付出惨重代价。

第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革苏联在内外交困下戈尔巴乔夫有没有必要改革?针对种种问题,你认为戈尔巴乔夫应该怎么做?(1)经济改革 对内改革首先以经济为重点,提出加速发展社会主义经济,提高经济效益。但由于对困难估计不足,缺乏具体可行的配套措施,改革效果不佳。经济改革陷入困境

1991年苏联市场供应的1200多种基本消费品中,95%缺货;在200多种食品中,180多种缺货。在物价暴涨、商品短缺的情况下,人民的实际生活水平显著下降,1989年居民的实际生活水平下降7%,生活在贫困线以下的居民达4100万人,占总人口的1/7,1990年达1/3,失业人口达2000万人。

第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革 在经济改革无效的情况下,转向政治体制改革。1988年6月,提出向“人道的、民主的社会主义”过渡,进行所谓的政治体制的“根本变革”。(2)政治改革(3)新思维外交 与国内改革同步,苏联领导人还开展“新思维外交”,追求苏美合作和所谓“欧洲大厦”,幻想得到西方大量经济援助,实行妥协和退让。戈氏改革经济改革:没能打开局面;经济大滑坡政治改革:以“人道的、民主的的社会主义”取代科学社会主义政治体制“根本变革”新思维人道、民主的社会主义引起思想混乱局面失控“新思维外交”苏美合作,对西方妥协退让

后果:放松警惕

戈尔巴乔夫的经济改革无效,就转向政治体制改革。虽然冲击了高度集权的旧体制,却没有建立起能够实现平稳过渡的替代机制,随之而起的就是地方势力与加盟共和国的民族主义势力结合起来,成为瓦解苏联的基本因素。戈尔巴乔夫把苏联改死了!思考:20世纪80年代苏联和中国都进行了改革,但两国改革的结果却截然不同,你认为原因是什么?是否坚持以经济建设为中心,大力发展生产力,不断提高人民生活水平。

是否坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义不动摇。

对西方“和平演变”策略是否采取了正确对策。第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革

同课章节目录

- 第1单元 苏联社会主义道路的探索

- 第1课 俄国十月革命

- 第2课 苏联的社会主义建设

- 第2单元 凡尔赛—华盛顿体系下的东西方世界..

- 第3课 凡尔赛—华盛顿体系的建立

- 第4课 资本主义世界经济危机和罗斯福新政

- 第5课 德、意、日的法西斯化

- 第3单元 第二次世界大战

- 第6课 大战的爆发与扩大

- 第7课 世界反法西斯战争的转折和胜利

- 第8课 “人类能否有效避免世界大战的爆发”

- 第4单元 主要资本主义国家的发展变化

- 第9课 第二次世界大战后的美国经济

- 第10课 欧洲联盟

- 第11课 日本成为世界经济强国

- 第5单元 社会主义国家的改革与演变

- 第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革

- 第13课 东欧剧变和苏联解体

- 第6单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 第14课 亚洲国家的独立和振兴

- 第15课 非洲独立运动和拉美国家维护国家权

- 第16课 中东地区的矛盾和冲突

- 第7单元 战后世界格局的演变

- 第17课 美苏“冷战”

- 第18课 世界政治格局的多极化趋势

- 第19课 世界经济的全球化趋势

- 第8单元 科学技术和文化

- 第20课 第三次科技革命

- 第21课 现代文学、艺术和体育

- 第22课 历史学习经验交流