人教版高中语文必修三课件 名著导读:《红楼梦》 (共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修三课件 名著导读:《红楼梦》 (共46张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-20 09:03:00 | ||

图片预览

文档简介

课件46张PPT。枉凝眉

一个是阆苑仙葩, 一个枉自嗟呀,

一个是美玉无瑕。 一个空劳牵挂。

若说没奇缘, 一个是水中月,

今生偏又遇着他; 一个是镜中花。

若说有奇缘, 想眼中能有多少泪珠儿。

如何心事终虚化? 怎经得秋流到冬尽,

春流到夏!回京后,曹雪芹曾在一所宗族学堂,里当过掌管文墨的杂差,地位卑下,境遇潦倒,常常要靠卖画才能维持生活。他的一生的最后十几年,流落到北京西郊的一个小山村,生活更加困顿,到了“举家食粥酒常赊” 的地步。乾隆二十六年(1762)秋,爱子夭亡,他陷于过度的忧伤和悲痛,卧床不起。到了这一年的除夕(1764年2月12日),终于因贫病无医而逝世,享年约四十岁。曹雪芹“身胖,头广而色黑”。他性格傲岸,愤世嫉俗,豪放不羁。嗜酒,才气纵横,善谈吐。贾府昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花锦繁华之地,温柔富贵之乡

宏伟的外观,说的是贾府建筑的外部观感;

讲究的布局,说的是贾府建筑的内部结构;

华贵的陈设,说的是荣禧堂为主的装饰器物。

这都是社会环境的折射,是贾府地位的反映。

还有第四点,就是这第三回中集中描叙的那些礼仪繁复、上尊下卑、等级森严的贵族王侯家族的独特人文环境,这更是社会环境一个缩影。

东方的“维纳斯” 《红楼梦》是清雍正年间曹雪芹所著。曹雪芹名霑,原籍河北丰润县,上辈做了三代的江宁织造,祖父曹寅很有文名。他生于1723年,死于1763年,只活了四十岁。《红楼梦》只写成了前八十回,书没有写完,他就死去了。二十多年后,有一个叫高鄂的来续成《红楼梦》的后四十回,伪称是曹雪芹的原稿,于一七九一年排印流行,这就是二百多年来通行的一百二十回的《红楼梦》。 《红楼梦》曾有五个书名:《红楼梦》、《石头记》、《情僧录》、《风月宝鉴》、《金陵十二钗》

“红楼梦”是什么意思?问题首先在“红楼”二字。前人多以白居易的一首诗《秦中吟.议婚》来解释,诗中说:“红楼富家女,金缕绣罗襦,见人不敛手,娇痴二八初。”这样看来,“红楼”是指富家闺阁。韦庄词:“长安春色谁为主?古来尽属红楼女;美人情易伤,暗上红楼立。”王昌龄诗“美人一笑搴珠箔,遥指红楼是妾家。”也是这个意思。

俞平伯“观《通鉴》二百六十三,记五代王建事。建作朱门,绘以朱丹,蜀人谓之画红楼。是红楼亦朱门之泛称耳。”这样看来,“红楼”是指豪门贵族。梦呢?梦者,幻也。

这样,书名“红楼梦”的意思就是:富家闺阁幻同一梦或豪门贵族幻同一梦。这样两种不同的理解,会导致对小说的题材、主线、命意产生不同的说法。兼顾二说《红楼梦》既写了贾宝玉和林黛玉的爱情的幻灭,又写了贾府的由盛而衰;“红楼”的意思应该是兼顾二说为好。至于名之以“梦”,这当然反映了曹雪芹一定的虚无幻灭的思想。

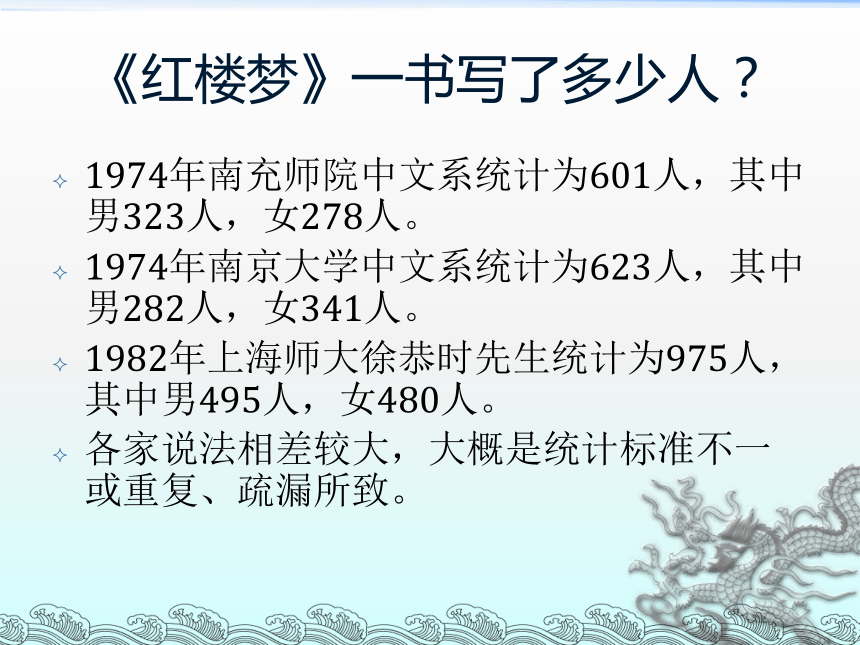

曹雪芹把“字字看来都是血,十年辛苦不寻常”写成的小说取名为“红楼梦”,是对书中的爱情悲剧、家庭悲剧的深长慨叹。《红楼梦》一书写了多少人?1974年南充师院中文系统计为601人,其中男323人,女278人。

1974年南京大学中文系统计为623人,其中男282人,女341人。

1982年上海师大徐恭时先生统计为975人,其中男495人,女480人。

各家说法相差较大,大概是统计标准不一或重复、疏漏所致。

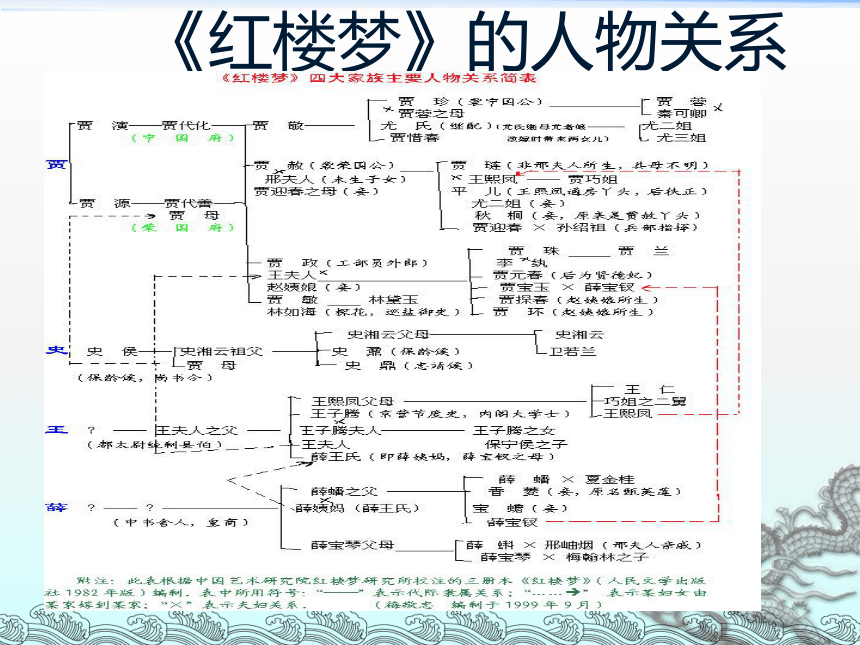

《红楼梦》的人物关系 林黛玉 从课文中找出描写黛玉外貌的句子,分析黛玉的外貌特征1、众人眼里的黛玉

2、凤姐眼里的黛玉

3、宝黛初会:宝玉眼里的黛玉怯弱不胜、自然风流容貌标致,气派不凡林黛玉 从课文中找出描写黛玉外貌的句子,分析黛玉的外貌特征1、众人眼里的黛玉

2、凤姐眼里的黛玉

3、宝黛初会:宝玉眼里的黛玉怯弱不胜、自然风流容貌标致,气派不凡林黛玉 “心较比干多一窍”的黛玉在贾府里待人接物是如何应对的?找出相关描写,分析分析,这体现了林黛玉什么性格? 性格:

细心谨慎,识礼得体,敏感自尊 成因:

(自卑?)孤单凄凉的身世

寄人篱下的处境第五回画册、判词画册:

两株枯木,木上悬着一围玉带,又有一堆雪,雪下一股金簪。

判词:

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋。林黛玉形象从《红楼梦》面世之日起,就是在被理解和被误解中度过的。曹雪芹怀着深挚的爱意和悲悯的同情,用历史与未来、现实与理想、哲理与诗情,并饱蘸着血与泪塑造出来的林黛玉,是《红楼梦》里一位富有诗意美和理想色彩的悲剧形象。二百多年来,不知有多少人为她的悲剧命运洒下同情之泪,为她的艺术魅力心醉神迷。

林黛玉的绝世姿容是迷人的。然而,使她动人心魄、更具艺术魅力的则是她无与伦比的丰富而优美的精神世界。她的天真纯洁、她的机敏坦诚,她的绝妙诗才……林黛玉的精神之美,更集中更强烈地体现在她对贾宝玉的爱情之中。他们的爱情是一种新型的,历史上从未有过的,属于未来的爱情。这种爱情的最根本的特点,是建立在互相了解、思想一致基础之上的,虽波折不断,却表现得非常纯真、深挚、坚贞。林黛玉本是一个“情痴”、“情种”,她为爱情而生,又为爱情而死,爱情是她的生命所系。她对贾宝玉爱得真诚,爱得执著,始终如一,至死靡它。然而,他们的爱情又是在不许爱的环境中发生、发展和生存的,这就难免有痛苦,甚至要为爱情付出生命的代价。

林黛玉死去了,但林黛玉的纯美的精神,她与贾宝玉生死与共的爱情,她的闪耀着艺术魅力的优美形像,以及这一形像所含蕴的哲理与诗意,将给予不同时代的读者以生活的启示和美感享受。宝玉的这种“不肖”——即不入俗的性格是怎么产生的呢?一、客观因素

贾宝玉诞生在富贵繁华的荣国府,是府中独一无二的骄子。

贾母对宝玉的特别溺爱。

王夫人无论如何要保存住这个唯一的亲生儿子。

在内帏厮混。

就这样,出身贵族之家的宝玉,比一般公子较长地保留着思想上的童蒙状态,保持着那个社会里最难能可贵的品质——“无邪之心”。

“女儿是水做的骨肉,男人是泥做的骨肉。我见了女儿便清爽,见了男子,便觉浊臭逼人。”主观原因——思想上的探索 由于客观现状,决定了他生活视野的狭窄,贾宝玉只能在佛家、道家的哲理中去寻找精神上的力量。因此他沉湎在为薛宝钗所鄙薄的“最能移性”的“道书机锋”里,学到了些被贾政斥骂为的“精致的淘气”。爱情的力量 兼爱——见了姐姐就把妹妹忘了。

其鲜艳妩媚,有似宝钗;风流袅娜,则又如黛玉。

林妹妹不说这些混帐话——宝黛志同道合的爱情。在这里,《红楼梦》富有思想地表现出:宝黛爱情不同于以前中国古典文学作品所描写的爱情,它打破了那种“金榜题名”、“德言工貌”式的才子佳人俗套,而把爱情的意义推进到一个新的高度。

爱情的毁灭 恩格斯说过:结婚是一种政治的行为,是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会起决定作用的是家世的利益,而决不是个人的意愿。……当事人双方的相互爱慕应当高于其它一切而成为婚姻基础的事情,在统治阶级的实践中是自古以来都没有的。至多只是在浪漫事迹中,或者在不受重视的被压迫阶级中,才有这样的事情。

——《家庭、私有制和国家的起源》出家 婚姻问题,总结了贾宝玉与封建社会之间所存在的一切矛盾和冲突。他和林黛玉固然不惜以死来取得爱情的胜利、生活理想的胜利;但封建统治者亦不惜以他们的死来赢得礼教伦常的神圣不可侵犯。

杀死林黛玉的社会,猛烈地惊醒了贾宝玉的灵魂,林黛玉的死亡,使他的美好的生活憧憬也一同归于幻灭。

绝裂 贾宝玉的出家,是对现实社会的一种攻击。这攻击的力量,主要是表现在思想的意义上。它虽然没有损伤封建社会的躯体,但却痛击了这个社会的灵魂——封建主义。只是在这奋身一击同时,他自己也沉没了。但他终于以自己的行动昭示了封建贵族之家比冰冷的寺院生活还要难受,还要令人厌恶。

全新的形象 贾宝玉这一人物形象是带着新的光彩、新的意义走进中国文学发展的长河中来的。他的爱情的理想、生活的追求、思考方式以及他在反封建主义的道路上所跨过的那许多足迹,我们还不曾在《红楼梦》以前的文学作品中看到过这样丰满而有机地结合在一起的典型,并且以这样一种新鲜的姿态呈现在我们的前面。

钗、黛论 娶黛还是娶钗?

宝钗园融、黛玉孤傲,宝钗宽平、黛玉尖刻,宝钗随分从时、黛玉目无下尘,宝钗藏、黛玉露,宝钗曲、黛玉直,宝钗冷、黛玉热——性格差异。

宝钗丰满、黛玉削瘦,宝钗健壮、黛玉嬴弱,宝钗稳重、黛玉婀娜——容貌举止的差异。

上上下下对宝钗的称赞众口一词,对黛玉则口中不言,骨子里多有保留——人际关系的差异。

王熙凤的出场有何特别之处?这样出场的安排,有何用意和妙处?

特点:单独出场,围拥,未见其人先闻其笑。

妙处: 便于集中刻画;独特的出场体现出她在府中特殊的地位——掌权、受宠;更重要的是,如此出场使得人物泼辣、张扬甚至放肆的个性毕露无遗。王熙凤的出场研读关于王熙凤外貌描写的段落,体现了王熙凤的什么特征和气质?

再找王熙凤的语言和动作描写,你能看出什么?

王熙凤外貌:美而不善

性格:八面玲珑第五回画册、判词、歌曲

画:一片冰山,上有一只雌凤。

判词:凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才。

一从二令三人木,哭向金陵事更哀。

【聪明累】

机关算尽太聪明,反算了卿卿性命.生前心已碎,死后性空灵.家富人宁,终有个家亡人散各奔腾.枉费了,意悬悬半世心,好一似,荡悠悠三更梦.忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽.呀!一场欢喜忽悲辛.叹人世,终难定!

王熙凤 她有娘家“金陵王”的背景,她有贾母的宠信做靠山,当然还有她本人才干、欲望的主观条件,同时也就把王熙凤推到了火山口上,成了众矢之的。她精明强干,深得贾母和王夫人的信任,是贾府的实际大管家。她机关算尽、逞威弄权,口才与威势是她谄上欺下的武器,攫取权力与窃积财富是她的目的。“毒设相思局”、“弄权铁槛寺”、逼死尤二姐还有迟发公费月钱放债等都尽显其狡诈、狠毒、贪婪、自私。

王熙凤虽然是如此的劣迹昭著,但是人们都无可否认她的聪明才智。在这个几百口人的大家庭里,只有她能八面玲珑,四处周旋,处理极其复杂的人事关系。也只有她能东借西挪,应付入不敷出的浩繁开支。她对付贾府的种种弊端及危机心明眼亮,处处表现出办大事的魄力和本领。

《红楼梦》问世以来,在红学史上,对王熙凤的各种评语也是非常多的,是红楼中最为丰富的人物形象之一。可以这么说,她是“治世之能臣,乱世之奸雄”,有人把王熙凤叫做“女曹操”,称之为“胭脂虎”,这个华贵艳丽,具有复杂性格的王熙凤恰似毒品与良药的混合物,比之于罂粟花就再恰当不过了。形象的差异一个重理智,内心是冷静的;一个重感情,内心是热烈的;

一个随分从时,崇尚实际;一个孤高自许,赞美性灵;

一个是深含的,但容易流于做作;一个是率真的,但容易失之任性。兼美 靥笑春桃兮,云堆翠髻;唇绽樱颢兮,榴齿含香。纤腰之楚楚兮,回风舞雪;珠翠之辉辉兮,满额鹅黄。出没花间兮,宜嗔宜喜;徘徊池上兮,若飞若扬。蛾眉颦笑兮,将言而未语;莲步乍移兮,待止而欲行。羡彼之良质兮,冰清玉润;慕彼之华服兮 ,闪灼文章……其素若何,春梅绽雪。其洁若何,秋菊被霜。其静若何,松生若谷。其艳若何,霜映澄塘……

黛玉论 一、出身:

黛玉出身在一个世袭侯爵、支庶不盛的“书香之族”、“清贵之家”。

——特殊的家庭,使她从小就少受封建教育。

二、失家:

父母早逝,寄人篱下,形成了她敏感而又自尊的性格特点。

性格魅力之一:这是一个永远不用别人的衣裳来忘掉自己寒冷的人。这是一个永远不把别人的怜悯和施舍,当作自己的幸福有人。同时,这又是一个愈是处在屈承的境遇下,就愈是坚持自己人格尊严的人。

三、性格——率真她爱说就说,爱恼就恼,爱哭就哭。任性、率真 ,不怕得罪任何人。

林黛玉的一言一行,都是这样毫无算计地、直接来自她的没有经过世俗理智雕 琢过的纯真感情,所以她虽然轻易地与人生隙,但并不与人结嫌,而是很快地就能与人消除隔阂。

性格魅力之二:这是一个最容易想起自己,而又是最不会为自己打算的人。这是一个只知道信从自己的感情,而不知道顺应世上人情的人。同时,这又是一个永远不安心于把自己的尊严建立在别人的力量上的人。 气质——诗人气质的少女,女性气质的诗人闺房实为书房:案上设着笔砚,书架上放着满满的书。

潇湘馆,凤尾森森,龙吟细细,湘帘垂地,悄无人声,一缕幽香,从碧纱窗中暗暗透出。

教香菱学诗

大观园吟诗结社,常折倒在别人的才华面前。

只有智慧才能懂得智慧,这个少女只向生活中的灵智和诗情膜拜;她珍爱别人的智慧,也如同珍爱自己的智慧一样。世俗的理智,永远不能动摇这个少女的心。

她所具有的那种属于“艺术型”所特有的敏感和细致,主要不是用来感受生活中的美和诗意,而是用来感受那一时代的压抑和痛苦。她的灵智和诗情,只能幽禁在生活铁栅的一角,寂寞地燃烧 。

“满纸自怜题素怨,片言谁解识秋心?”这个少女有着一种智慧的痛苦。 爱情——痛苦中最高尚的、最强烈的和最个人的乃是爱情的痛苦爱情是排他的:第一重压力是金玉良缘。

封建传统观念:第二重压力。

父母双亡,无人作主:第三重压力。

“叹今生,谁舍谁收?嫁与东风春不管,凭尔去,忍淹留。——有着不易被人理解的痛苦。

爱情的毁灭——焚稿自杀 宝钗论一、会做人:贤惠,但又难免虚伪。

1、投其所好。

2、损人利己。

3、阶级实质。

4、小恩小惠:不加功于无用,不损财于无谓。对什么人都好,都不得罪,这正是宝钗一贯的处世态度。由此看出,她对什么人都没有真正深厚的感情。

5、帮探春理家:小惠全大体。懂得“好与”然后才能“多取”,“使之以权,动之以利”

二、为什么会做人?——封建主义1、理想:进皇宫当才人赞善。

2、家庭:自小丧父,留心家什,为母分忧,懂得人情世故。

3、践道(封建主义礼教)与传道,自缚又缚人。

三、独善其身:利己是灵魂

1、置身事外。不干己事不开口,一问摇头三不知。

2、只重利不重情。金钏的跳井,尤三姐、柳湘莲爱情悲剧,这些人间的血迹看得十分平淡,在这上面动感情是一种多余的浪费。

3、冷香丸。在她的心理性格中有一种排除一切感情跃动的冷。这种冷又表现为一种恬淡和朴素——雪洞一般的蘅芜院,这是一种近乎禁欲主义色彩的素净和冷淡。性格上又呈现出端庄、凝重、贞静的特色。

4、强烈的阶级尊严她是一个封建主义的理想人物“好风凭借力,送我上青云”——乐观主义。

她工于心计,但不象凤姐阴狠毒辣;她受礼教熏陶深,但也有好文化教养,使她与夏金桂那样鄙陋蛮横的富家小姐不同。处处显得大雅雍和,博学多才。

宝钗的会做人,是因为她所信奉的封建主义本质上是虚伪做作的,因此,她也不得不如此。

宝钗形象的深刻性在于:僵腐的封建教义,已经把一个“好好的清净洁白的女子”荼毒到近乎麻木的程度,而这种麻木又是以端庄、豁达等美丽姿态出现。

四、爱情1、初入贾府对宝玉没有什么感觉。

2、远着宝玉。特别是陷入爱情纠葛时,常常置身事外。

3、勉强的爱情:既不放弃,也不积极完成。与其说嫁给了宝玉,更不如说嫁给了她所认为懔然不可侵犯的封建主义。相爱原在于理解与默契宝黛的爱情来自对世界的共同体悟,来自他们对人生的相同的理解与共同追求。这种爱不带附加条件,不带任何“动机”的考虑。这其实便是爱情的道德,也是人生的道德。

贾宝玉所追求的是一位人生伴侣,她不仅是理想的情伴,是一位能够在人生意义追求中的同道,同时又是一个心灵的契合者。贾宝玉在追求爱情中同时追求着人生的完善,他使自己完善也使对方完善,从而实现着人的真正价值。

贾宝玉之所以最终选择了林黛玉而厌恶了薛宝钗,正是由于他在执拗地追求一种合乎人生意义的新道德而抛弃一种旧道德。《红楼梦》中的诗词 《红楼梦》是中华民族传统文化的结晶,是一部蕴含丰富的文化小说。曹雪芹几乎使用了我国几千年来所有传统的和民间的文艺形式,包括诗、词、曲、赋、歌、咏、谣、谚、楹联、诔文、小调、小曲、以至灯谜、酒令、偈语、俚语、禅诗、古散、古骈等,对全书艺术框架的构建、主题思想的深化、环境氛围的描绘、故事情节的照应、艺术形象的塑造、人物命运的暗示图谶,都有不可或缺的作用。因此,欣赏和理解这些故事情节以外的众多文体的作品,正是欣赏、理解、研究《红楼梦》这部文学巨著的思想、艺术成就所必不可缺少的。林黛玉的诗才 在金陵十二钗图册判词正册中有一幅画:两株枯木,木上悬着一围玉带;又有一堆雪,雪下一股金簪。判词是:

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋。

这是钗黛的联合判词,“停机德”指的是薛宝钗,“咏絮才”说的林黛玉。“停机德”用的是《后汉书·列女传·乐羊子妻》的典故;

“咏絮才”用的是《世说新语·言语》里东晋才女谢道蕴的典故,用咏絮的典来喻林黛玉的诗才。诗人气质林黛玉的诗词,发散着青春的气息,含蕴着人生的哀怨,表现出少女特有的纯真和智慧。林黛玉是一个诗人气质的少女,或者说,是女性气质的诗人。

1、出身:出生于一个世袭侯爵的书香门弟,父亲林如海是前朝探花。

2、潇湘馆:她的闺房,设着文房四宝和满架图书,以致刘姥姥误以为那是“那位哥儿的书房”。葬花吟花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?

游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。

闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处。

手把花锄出绣闺,忍踏落花来复去。

柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞。

桃李明年能再发,明年闺中知有谁?

三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!

明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。

象征手法 这首葬花词,仿效“初唐体”歌行的风格,写得通俗、婉转缠绵,把林黛玉内心的抑郁与哀伤抒发得淋漓尽致,有着很强的艺术感染力。

黛玉葬花,花是象征物,象征的对象是黛玉本人的悲惨命运和结局。而且由于葬花者和吟咏者就是黛玉自己,“葬花”即“葬侬”,所以,花与人便合二为一,融为一体了。清明义在《题红楼梦》绝句中写道:“伤心一首葬花词,似谶成真自不知。安得返魂香一缕,起卿沉痼续红丝?”“似谶成真”说对黛玉命运的暗示或寓意。

作者把葬花的主要情节安排在“众花皆卸,花神退位,须要饯行”,大观园准备“祭饯花神”的日子里,是大有深意的。“春梦随云散,飞花逐水流”,随着“三春去后诸芳尽”,大观园众儿女也都风流云散,花飞水流,归于“千红一哭”、“万艳同悲”的命运了。红消香断的落花象征着以林黛玉为代表的大观园众姊妹的共同的悲剧命运。

内容赏析全诗五十二句,一气呵成,明为咏花,实则写人,如说如诉,饮恨吞声。诗中我们不仅可以看到黛玉多愁善感的个性,而且更能看到黛玉孤傲顽强的性格 ,“宁为玉碎,不为瓦全”的坚强意志。这里有对身世的诉说,更多的是对冷酷社会的控诉;有对自己命运的哀叹,更多的是对自己幸福的向往;有对自己处境的憎恶,更多的是对封建制度的抗争。

一个是阆苑仙葩, 一个枉自嗟呀,

一个是美玉无瑕。 一个空劳牵挂。

若说没奇缘, 一个是水中月,

今生偏又遇着他; 一个是镜中花。

若说有奇缘, 想眼中能有多少泪珠儿。

如何心事终虚化? 怎经得秋流到冬尽,

春流到夏!回京后,曹雪芹曾在一所宗族学堂,里当过掌管文墨的杂差,地位卑下,境遇潦倒,常常要靠卖画才能维持生活。他的一生的最后十几年,流落到北京西郊的一个小山村,生活更加困顿,到了“举家食粥酒常赊” 的地步。乾隆二十六年(1762)秋,爱子夭亡,他陷于过度的忧伤和悲痛,卧床不起。到了这一年的除夕(1764年2月12日),终于因贫病无医而逝世,享年约四十岁。曹雪芹“身胖,头广而色黑”。他性格傲岸,愤世嫉俗,豪放不羁。嗜酒,才气纵横,善谈吐。贾府昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花锦繁华之地,温柔富贵之乡

宏伟的外观,说的是贾府建筑的外部观感;

讲究的布局,说的是贾府建筑的内部结构;

华贵的陈设,说的是荣禧堂为主的装饰器物。

这都是社会环境的折射,是贾府地位的反映。

还有第四点,就是这第三回中集中描叙的那些礼仪繁复、上尊下卑、等级森严的贵族王侯家族的独特人文环境,这更是社会环境一个缩影。

东方的“维纳斯” 《红楼梦》是清雍正年间曹雪芹所著。曹雪芹名霑,原籍河北丰润县,上辈做了三代的江宁织造,祖父曹寅很有文名。他生于1723年,死于1763年,只活了四十岁。《红楼梦》只写成了前八十回,书没有写完,他就死去了。二十多年后,有一个叫高鄂的来续成《红楼梦》的后四十回,伪称是曹雪芹的原稿,于一七九一年排印流行,这就是二百多年来通行的一百二十回的《红楼梦》。 《红楼梦》曾有五个书名:《红楼梦》、《石头记》、《情僧录》、《风月宝鉴》、《金陵十二钗》

“红楼梦”是什么意思?问题首先在“红楼”二字。前人多以白居易的一首诗《秦中吟.议婚》来解释,诗中说:“红楼富家女,金缕绣罗襦,见人不敛手,娇痴二八初。”这样看来,“红楼”是指富家闺阁。韦庄词:“长安春色谁为主?古来尽属红楼女;美人情易伤,暗上红楼立。”王昌龄诗“美人一笑搴珠箔,遥指红楼是妾家。”也是这个意思。

俞平伯“观《通鉴》二百六十三,记五代王建事。建作朱门,绘以朱丹,蜀人谓之画红楼。是红楼亦朱门之泛称耳。”这样看来,“红楼”是指豪门贵族。梦呢?梦者,幻也。

这样,书名“红楼梦”的意思就是:富家闺阁幻同一梦或豪门贵族幻同一梦。这样两种不同的理解,会导致对小说的题材、主线、命意产生不同的说法。兼顾二说《红楼梦》既写了贾宝玉和林黛玉的爱情的幻灭,又写了贾府的由盛而衰;“红楼”的意思应该是兼顾二说为好。至于名之以“梦”,这当然反映了曹雪芹一定的虚无幻灭的思想。

曹雪芹把“字字看来都是血,十年辛苦不寻常”写成的小说取名为“红楼梦”,是对书中的爱情悲剧、家庭悲剧的深长慨叹。《红楼梦》一书写了多少人?1974年南充师院中文系统计为601人,其中男323人,女278人。

1974年南京大学中文系统计为623人,其中男282人,女341人。

1982年上海师大徐恭时先生统计为975人,其中男495人,女480人。

各家说法相差较大,大概是统计标准不一或重复、疏漏所致。

《红楼梦》的人物关系 林黛玉 从课文中找出描写黛玉外貌的句子,分析黛玉的外貌特征1、众人眼里的黛玉

2、凤姐眼里的黛玉

3、宝黛初会:宝玉眼里的黛玉怯弱不胜、自然风流容貌标致,气派不凡林黛玉 从课文中找出描写黛玉外貌的句子,分析黛玉的外貌特征1、众人眼里的黛玉

2、凤姐眼里的黛玉

3、宝黛初会:宝玉眼里的黛玉怯弱不胜、自然风流容貌标致,气派不凡林黛玉 “心较比干多一窍”的黛玉在贾府里待人接物是如何应对的?找出相关描写,分析分析,这体现了林黛玉什么性格? 性格:

细心谨慎,识礼得体,敏感自尊 成因:

(自卑?)孤单凄凉的身世

寄人篱下的处境第五回画册、判词画册:

两株枯木,木上悬着一围玉带,又有一堆雪,雪下一股金簪。

判词:

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋。林黛玉形象从《红楼梦》面世之日起,就是在被理解和被误解中度过的。曹雪芹怀着深挚的爱意和悲悯的同情,用历史与未来、现实与理想、哲理与诗情,并饱蘸着血与泪塑造出来的林黛玉,是《红楼梦》里一位富有诗意美和理想色彩的悲剧形象。二百多年来,不知有多少人为她的悲剧命运洒下同情之泪,为她的艺术魅力心醉神迷。

林黛玉的绝世姿容是迷人的。然而,使她动人心魄、更具艺术魅力的则是她无与伦比的丰富而优美的精神世界。她的天真纯洁、她的机敏坦诚,她的绝妙诗才……林黛玉的精神之美,更集中更强烈地体现在她对贾宝玉的爱情之中。他们的爱情是一种新型的,历史上从未有过的,属于未来的爱情。这种爱情的最根本的特点,是建立在互相了解、思想一致基础之上的,虽波折不断,却表现得非常纯真、深挚、坚贞。林黛玉本是一个“情痴”、“情种”,她为爱情而生,又为爱情而死,爱情是她的生命所系。她对贾宝玉爱得真诚,爱得执著,始终如一,至死靡它。然而,他们的爱情又是在不许爱的环境中发生、发展和生存的,这就难免有痛苦,甚至要为爱情付出生命的代价。

林黛玉死去了,但林黛玉的纯美的精神,她与贾宝玉生死与共的爱情,她的闪耀着艺术魅力的优美形像,以及这一形像所含蕴的哲理与诗意,将给予不同时代的读者以生活的启示和美感享受。宝玉的这种“不肖”——即不入俗的性格是怎么产生的呢?一、客观因素

贾宝玉诞生在富贵繁华的荣国府,是府中独一无二的骄子。

贾母对宝玉的特别溺爱。

王夫人无论如何要保存住这个唯一的亲生儿子。

在内帏厮混。

就这样,出身贵族之家的宝玉,比一般公子较长地保留着思想上的童蒙状态,保持着那个社会里最难能可贵的品质——“无邪之心”。

“女儿是水做的骨肉,男人是泥做的骨肉。我见了女儿便清爽,见了男子,便觉浊臭逼人。”主观原因——思想上的探索 由于客观现状,决定了他生活视野的狭窄,贾宝玉只能在佛家、道家的哲理中去寻找精神上的力量。因此他沉湎在为薛宝钗所鄙薄的“最能移性”的“道书机锋”里,学到了些被贾政斥骂为的“精致的淘气”。爱情的力量 兼爱——见了姐姐就把妹妹忘了。

其鲜艳妩媚,有似宝钗;风流袅娜,则又如黛玉。

林妹妹不说这些混帐话——宝黛志同道合的爱情。在这里,《红楼梦》富有思想地表现出:宝黛爱情不同于以前中国古典文学作品所描写的爱情,它打破了那种“金榜题名”、“德言工貌”式的才子佳人俗套,而把爱情的意义推进到一个新的高度。

爱情的毁灭 恩格斯说过:结婚是一种政治的行为,是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会起决定作用的是家世的利益,而决不是个人的意愿。……当事人双方的相互爱慕应当高于其它一切而成为婚姻基础的事情,在统治阶级的实践中是自古以来都没有的。至多只是在浪漫事迹中,或者在不受重视的被压迫阶级中,才有这样的事情。

——《家庭、私有制和国家的起源》出家 婚姻问题,总结了贾宝玉与封建社会之间所存在的一切矛盾和冲突。他和林黛玉固然不惜以死来取得爱情的胜利、生活理想的胜利;但封建统治者亦不惜以他们的死来赢得礼教伦常的神圣不可侵犯。

杀死林黛玉的社会,猛烈地惊醒了贾宝玉的灵魂,林黛玉的死亡,使他的美好的生活憧憬也一同归于幻灭。

绝裂 贾宝玉的出家,是对现实社会的一种攻击。这攻击的力量,主要是表现在思想的意义上。它虽然没有损伤封建社会的躯体,但却痛击了这个社会的灵魂——封建主义。只是在这奋身一击同时,他自己也沉没了。但他终于以自己的行动昭示了封建贵族之家比冰冷的寺院生活还要难受,还要令人厌恶。

全新的形象 贾宝玉这一人物形象是带着新的光彩、新的意义走进中国文学发展的长河中来的。他的爱情的理想、生活的追求、思考方式以及他在反封建主义的道路上所跨过的那许多足迹,我们还不曾在《红楼梦》以前的文学作品中看到过这样丰满而有机地结合在一起的典型,并且以这样一种新鲜的姿态呈现在我们的前面。

钗、黛论 娶黛还是娶钗?

宝钗园融、黛玉孤傲,宝钗宽平、黛玉尖刻,宝钗随分从时、黛玉目无下尘,宝钗藏、黛玉露,宝钗曲、黛玉直,宝钗冷、黛玉热——性格差异。

宝钗丰满、黛玉削瘦,宝钗健壮、黛玉嬴弱,宝钗稳重、黛玉婀娜——容貌举止的差异。

上上下下对宝钗的称赞众口一词,对黛玉则口中不言,骨子里多有保留——人际关系的差异。

王熙凤的出场有何特别之处?这样出场的安排,有何用意和妙处?

特点:单独出场,围拥,未见其人先闻其笑。

妙处: 便于集中刻画;独特的出场体现出她在府中特殊的地位——掌权、受宠;更重要的是,如此出场使得人物泼辣、张扬甚至放肆的个性毕露无遗。王熙凤的出场研读关于王熙凤外貌描写的段落,体现了王熙凤的什么特征和气质?

再找王熙凤的语言和动作描写,你能看出什么?

王熙凤外貌:美而不善

性格:八面玲珑第五回画册、判词、歌曲

画:一片冰山,上有一只雌凤。

判词:凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才。

一从二令三人木,哭向金陵事更哀。

【聪明累】

机关算尽太聪明,反算了卿卿性命.生前心已碎,死后性空灵.家富人宁,终有个家亡人散各奔腾.枉费了,意悬悬半世心,好一似,荡悠悠三更梦.忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽.呀!一场欢喜忽悲辛.叹人世,终难定!

王熙凤 她有娘家“金陵王”的背景,她有贾母的宠信做靠山,当然还有她本人才干、欲望的主观条件,同时也就把王熙凤推到了火山口上,成了众矢之的。她精明强干,深得贾母和王夫人的信任,是贾府的实际大管家。她机关算尽、逞威弄权,口才与威势是她谄上欺下的武器,攫取权力与窃积财富是她的目的。“毒设相思局”、“弄权铁槛寺”、逼死尤二姐还有迟发公费月钱放债等都尽显其狡诈、狠毒、贪婪、自私。

王熙凤虽然是如此的劣迹昭著,但是人们都无可否认她的聪明才智。在这个几百口人的大家庭里,只有她能八面玲珑,四处周旋,处理极其复杂的人事关系。也只有她能东借西挪,应付入不敷出的浩繁开支。她对付贾府的种种弊端及危机心明眼亮,处处表现出办大事的魄力和本领。

《红楼梦》问世以来,在红学史上,对王熙凤的各种评语也是非常多的,是红楼中最为丰富的人物形象之一。可以这么说,她是“治世之能臣,乱世之奸雄”,有人把王熙凤叫做“女曹操”,称之为“胭脂虎”,这个华贵艳丽,具有复杂性格的王熙凤恰似毒品与良药的混合物,比之于罂粟花就再恰当不过了。形象的差异一个重理智,内心是冷静的;一个重感情,内心是热烈的;

一个随分从时,崇尚实际;一个孤高自许,赞美性灵;

一个是深含的,但容易流于做作;一个是率真的,但容易失之任性。兼美 靥笑春桃兮,云堆翠髻;唇绽樱颢兮,榴齿含香。纤腰之楚楚兮,回风舞雪;珠翠之辉辉兮,满额鹅黄。出没花间兮,宜嗔宜喜;徘徊池上兮,若飞若扬。蛾眉颦笑兮,将言而未语;莲步乍移兮,待止而欲行。羡彼之良质兮,冰清玉润;慕彼之华服兮 ,闪灼文章……其素若何,春梅绽雪。其洁若何,秋菊被霜。其静若何,松生若谷。其艳若何,霜映澄塘……

黛玉论 一、出身:

黛玉出身在一个世袭侯爵、支庶不盛的“书香之族”、“清贵之家”。

——特殊的家庭,使她从小就少受封建教育。

二、失家:

父母早逝,寄人篱下,形成了她敏感而又自尊的性格特点。

性格魅力之一:这是一个永远不用别人的衣裳来忘掉自己寒冷的人。这是一个永远不把别人的怜悯和施舍,当作自己的幸福有人。同时,这又是一个愈是处在屈承的境遇下,就愈是坚持自己人格尊严的人。

三、性格——率真她爱说就说,爱恼就恼,爱哭就哭。任性、率真 ,不怕得罪任何人。

林黛玉的一言一行,都是这样毫无算计地、直接来自她的没有经过世俗理智雕 琢过的纯真感情,所以她虽然轻易地与人生隙,但并不与人结嫌,而是很快地就能与人消除隔阂。

性格魅力之二:这是一个最容易想起自己,而又是最不会为自己打算的人。这是一个只知道信从自己的感情,而不知道顺应世上人情的人。同时,这又是一个永远不安心于把自己的尊严建立在别人的力量上的人。 气质——诗人气质的少女,女性气质的诗人闺房实为书房:案上设着笔砚,书架上放着满满的书。

潇湘馆,凤尾森森,龙吟细细,湘帘垂地,悄无人声,一缕幽香,从碧纱窗中暗暗透出。

教香菱学诗

大观园吟诗结社,常折倒在别人的才华面前。

只有智慧才能懂得智慧,这个少女只向生活中的灵智和诗情膜拜;她珍爱别人的智慧,也如同珍爱自己的智慧一样。世俗的理智,永远不能动摇这个少女的心。

她所具有的那种属于“艺术型”所特有的敏感和细致,主要不是用来感受生活中的美和诗意,而是用来感受那一时代的压抑和痛苦。她的灵智和诗情,只能幽禁在生活铁栅的一角,寂寞地燃烧 。

“满纸自怜题素怨,片言谁解识秋心?”这个少女有着一种智慧的痛苦。 爱情——痛苦中最高尚的、最强烈的和最个人的乃是爱情的痛苦爱情是排他的:第一重压力是金玉良缘。

封建传统观念:第二重压力。

父母双亡,无人作主:第三重压力。

“叹今生,谁舍谁收?嫁与东风春不管,凭尔去,忍淹留。——有着不易被人理解的痛苦。

爱情的毁灭——焚稿自杀 宝钗论一、会做人:贤惠,但又难免虚伪。

1、投其所好。

2、损人利己。

3、阶级实质。

4、小恩小惠:不加功于无用,不损财于无谓。对什么人都好,都不得罪,这正是宝钗一贯的处世态度。由此看出,她对什么人都没有真正深厚的感情。

5、帮探春理家:小惠全大体。懂得“好与”然后才能“多取”,“使之以权,动之以利”

二、为什么会做人?——封建主义1、理想:进皇宫当才人赞善。

2、家庭:自小丧父,留心家什,为母分忧,懂得人情世故。

3、践道(封建主义礼教)与传道,自缚又缚人。

三、独善其身:利己是灵魂

1、置身事外。不干己事不开口,一问摇头三不知。

2、只重利不重情。金钏的跳井,尤三姐、柳湘莲爱情悲剧,这些人间的血迹看得十分平淡,在这上面动感情是一种多余的浪费。

3、冷香丸。在她的心理性格中有一种排除一切感情跃动的冷。这种冷又表现为一种恬淡和朴素——雪洞一般的蘅芜院,这是一种近乎禁欲主义色彩的素净和冷淡。性格上又呈现出端庄、凝重、贞静的特色。

4、强烈的阶级尊严她是一个封建主义的理想人物“好风凭借力,送我上青云”——乐观主义。

她工于心计,但不象凤姐阴狠毒辣;她受礼教熏陶深,但也有好文化教养,使她与夏金桂那样鄙陋蛮横的富家小姐不同。处处显得大雅雍和,博学多才。

宝钗的会做人,是因为她所信奉的封建主义本质上是虚伪做作的,因此,她也不得不如此。

宝钗形象的深刻性在于:僵腐的封建教义,已经把一个“好好的清净洁白的女子”荼毒到近乎麻木的程度,而这种麻木又是以端庄、豁达等美丽姿态出现。

四、爱情1、初入贾府对宝玉没有什么感觉。

2、远着宝玉。特别是陷入爱情纠葛时,常常置身事外。

3、勉强的爱情:既不放弃,也不积极完成。与其说嫁给了宝玉,更不如说嫁给了她所认为懔然不可侵犯的封建主义。相爱原在于理解与默契宝黛的爱情来自对世界的共同体悟,来自他们对人生的相同的理解与共同追求。这种爱不带附加条件,不带任何“动机”的考虑。这其实便是爱情的道德,也是人生的道德。

贾宝玉所追求的是一位人生伴侣,她不仅是理想的情伴,是一位能够在人生意义追求中的同道,同时又是一个心灵的契合者。贾宝玉在追求爱情中同时追求着人生的完善,他使自己完善也使对方完善,从而实现着人的真正价值。

贾宝玉之所以最终选择了林黛玉而厌恶了薛宝钗,正是由于他在执拗地追求一种合乎人生意义的新道德而抛弃一种旧道德。《红楼梦》中的诗词 《红楼梦》是中华民族传统文化的结晶,是一部蕴含丰富的文化小说。曹雪芹几乎使用了我国几千年来所有传统的和民间的文艺形式,包括诗、词、曲、赋、歌、咏、谣、谚、楹联、诔文、小调、小曲、以至灯谜、酒令、偈语、俚语、禅诗、古散、古骈等,对全书艺术框架的构建、主题思想的深化、环境氛围的描绘、故事情节的照应、艺术形象的塑造、人物命运的暗示图谶,都有不可或缺的作用。因此,欣赏和理解这些故事情节以外的众多文体的作品,正是欣赏、理解、研究《红楼梦》这部文学巨著的思想、艺术成就所必不可缺少的。林黛玉的诗才 在金陵十二钗图册判词正册中有一幅画:两株枯木,木上悬着一围玉带;又有一堆雪,雪下一股金簪。判词是:

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋。

这是钗黛的联合判词,“停机德”指的是薛宝钗,“咏絮才”说的林黛玉。“停机德”用的是《后汉书·列女传·乐羊子妻》的典故;

“咏絮才”用的是《世说新语·言语》里东晋才女谢道蕴的典故,用咏絮的典来喻林黛玉的诗才。诗人气质林黛玉的诗词,发散着青春的气息,含蕴着人生的哀怨,表现出少女特有的纯真和智慧。林黛玉是一个诗人气质的少女,或者说,是女性气质的诗人。

1、出身:出生于一个世袭侯爵的书香门弟,父亲林如海是前朝探花。

2、潇湘馆:她的闺房,设着文房四宝和满架图书,以致刘姥姥误以为那是“那位哥儿的书房”。葬花吟花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?

游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。

闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处。

手把花锄出绣闺,忍踏落花来复去。

柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞。

桃李明年能再发,明年闺中知有谁?

三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!

明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。

象征手法 这首葬花词,仿效“初唐体”歌行的风格,写得通俗、婉转缠绵,把林黛玉内心的抑郁与哀伤抒发得淋漓尽致,有着很强的艺术感染力。

黛玉葬花,花是象征物,象征的对象是黛玉本人的悲惨命运和结局。而且由于葬花者和吟咏者就是黛玉自己,“葬花”即“葬侬”,所以,花与人便合二为一,融为一体了。清明义在《题红楼梦》绝句中写道:“伤心一首葬花词,似谶成真自不知。安得返魂香一缕,起卿沉痼续红丝?”“似谶成真”说对黛玉命运的暗示或寓意。

作者把葬花的主要情节安排在“众花皆卸,花神退位,须要饯行”,大观园准备“祭饯花神”的日子里,是大有深意的。“春梦随云散,飞花逐水流”,随着“三春去后诸芳尽”,大观园众儿女也都风流云散,花飞水流,归于“千红一哭”、“万艳同悲”的命运了。红消香断的落花象征着以林黛玉为代表的大观园众姊妹的共同的悲剧命运。

内容赏析全诗五十二句,一气呵成,明为咏花,实则写人,如说如诉,饮恨吞声。诗中我们不仅可以看到黛玉多愁善感的个性,而且更能看到黛玉孤傲顽强的性格 ,“宁为玉碎,不为瓦全”的坚强意志。这里有对身世的诉说,更多的是对冷酷社会的控诉;有对自己命运的哀叹,更多的是对自己幸福的向往;有对自己处境的憎恶,更多的是对封建制度的抗争。