2024—2025学年度山东省济南市山东师范大学附属中学高二下学期期中考试练习(三)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度山东省济南市山东师范大学附属中学高二下学期期中考试练习(三)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 290.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-09 11:41:21 | ||

图片预览

文档简介

高二历史下学期期中考试练习题(三)

一、选择题

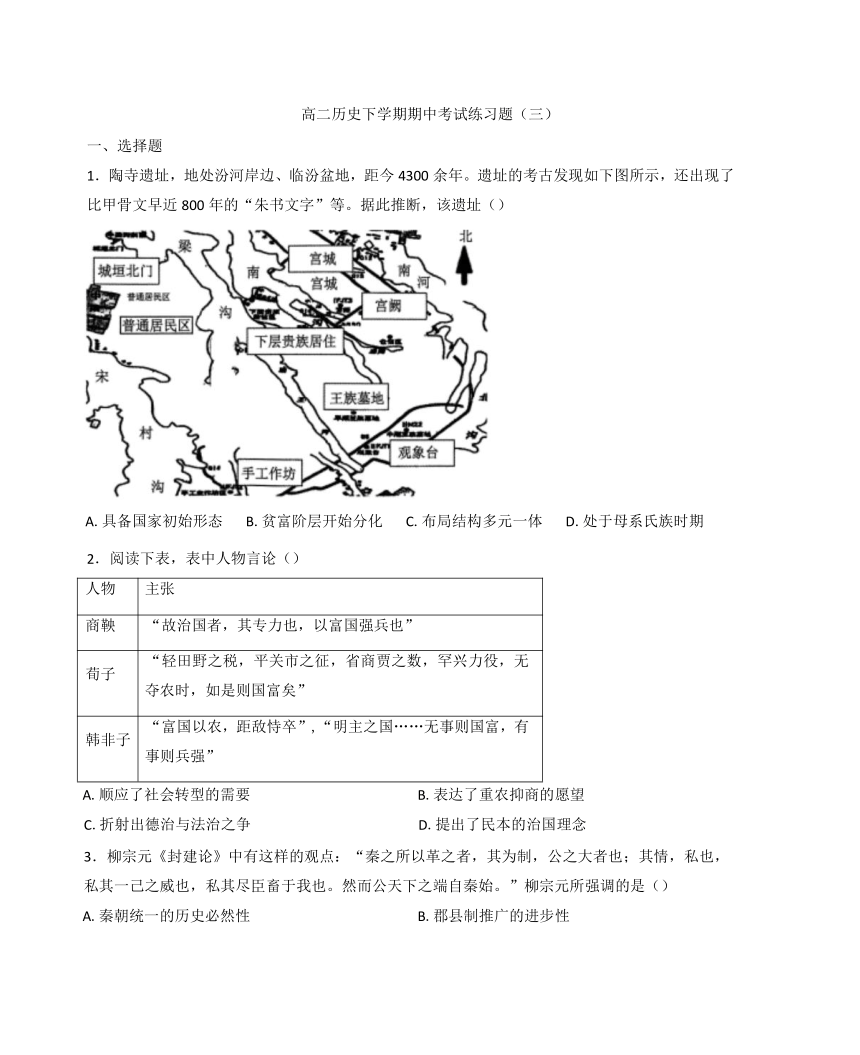

1.陶寺遗址,地处汾河岸边、临汾盆地,距今4300余年。遗址的考古发现如下图所示,还出现了比甲骨文早近800年的“朱书文字”等。据此推断,该遗址()

A.具备国家初始形态 B.贫富阶层开始分化 C.布局结构多元一体 D.处于母系氏族时期

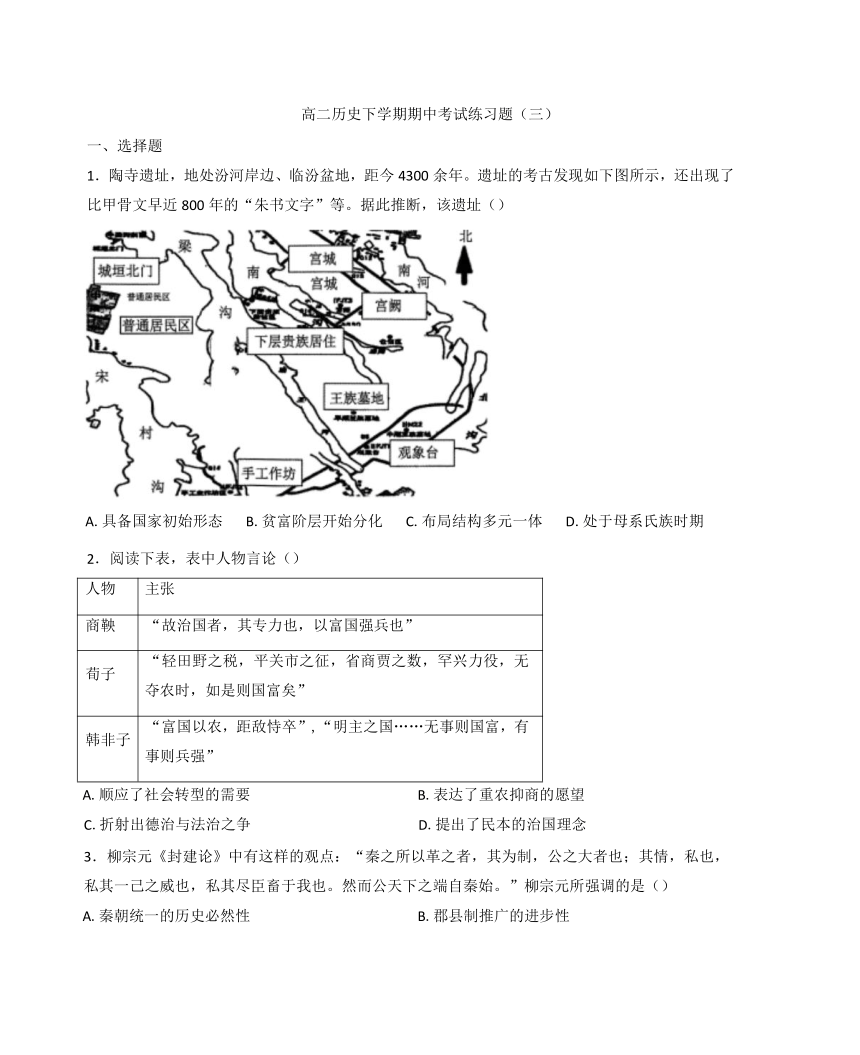

2.阅读下表,表中人物言论()

人物 主张

商鞅 “故治国者,其专力也,以富国强兵也”

荀子 “轻田野之税,平关市之征,省商贾之数,罕兴力役,无夺农时,如是则国富矣”

韩非子 “富国以农,距敌恃卒”,“明主之国……无事则国富,有事则兵强”

A.顺应了社会转型的需要 B.表达了重农抑商的愿望

C.折射出德治与法治之争 D.提出了民本的治国理念

3.柳宗元《封建论》中有这样的观点:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端自秦始。”柳宗元所强调的是()

A.秦朝统一的历史必然性 B.郡县制推广的进步性

C.皇帝制度的客观积极性 D.秦执政理念的局限性

4.汉朝时期,董仲舒认为:“国之所以为国者德也,君之所以为君者威也。故德不可共,威不可分......是故为人君者,固守其德以附其民,固执其权以正其臣。”这反映出董仲舒思想的特点是()

A.突出君主权威与独尊地位

B.汲取儒法之长并加以糅合

C.认为治国理想境界是独尊儒术

D.强调大一统与时代需求的结合

5.《南史》列传中(不计后妃、宗室、孝义等传)凡728人,隶籍北方者506人,原籍南方者仅222人。杜佑在《通典》中叙述扬州的文化状况时说:“永嘉之后,帝室东迁,衣冠避难,多所萃止,艺文儒术,斯之为盛。今虽闾阎贱品,处力役之际,吟咏不辍,盖因颜、谢、徐、庾之风扇焉。”这说明()

A.移民是文化迁移的重要载体 B.政治经济重心已转移至南方

C.地理环境深刻影响社会文化 D.战争是文化交流的理想手段

6.监牧是唐代设置在地方的官方养马机构。唐前期,监牧多分布在河西、陇右地区,即今甘肃、陕西一带。唐中期以后,这些监牧多南迁至扬州、襄阳、泉州等地。导致这一现象的原因在于()

A.农牧争地矛盾加剧 B.国家防御重心转移

C.政治军事形势变化 D.气候影响牧区南迁

7.两税法规定“其比来征科色目,一切停罢”,“此外敛者,以枉法论”。但是在两税法实施的第二年(781年)朝廷便“以军兴,增商税为什一”,782年淮南节度使请求加税,唐德宗又加以批准。之后唐朝统治者屡屡提高税率,加征各种杂税。由此可推知,当时()

A.法律制度形同虚设 B.赋税制度改革已经失败

C.政治危机不断加深 D.中央对藩镇控制力加强

8.董仲舒和孔颖达分别是汉唐两代官方正统儒学的代表人物。董仲舒强调“天”至高无上,是一切政治原则和制度原理的本源,“道”是“天”的派生物;孔颖达则以“道”取代“天”,认为“道”是至高无上的政治范畴。这一变化反映出()

A.君主专制趋于衰落 B.世俗文化日渐活跃

C.三教合流基本完成 D.正统思想获得发展

9.南宋时期,朝廷选择浙东、浙西、江东等路四十个县,设为“四十大邑”,财赋不经路、州,而直接上交户部。这些县令的级别与通判相同,除授升降直接听命于中央,出现了“县强州弱”的局面。这一举措旨在()

A.保障中央财政收入 B.提升地方治理效能

C.简化行政管理层级 D.强化对州县的控制

10.辽神册六年(921年),耶律阿保机对大臣道:“凡国家庶务,钜细各殊,若宪度不明,则何以为治?群下亦何由知禁?”于是命大臣“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”。上述材料反映出辽政权()

A.因俗而治 统治思想 B.民族之间文化差异消弭

C.游牧民族的生活方式 D.官僚政治体制成熟完备

11.12世纪后中国民间出现的“功过格”,主要用于记载自身行为的善恶点数,借此来期许累积的善能够保佑自身平安。当时不少普通百姓都会认真记录,日常行事前也常翻看对照,甚至一些文人雅士也参与其中。这一现象反映出()

A.民间信仰主导民众生活 B.儒家士人以乡约教化乡里

C.儒释道思想融合的影响 D.民众的精神世界愈加富足

12.1876年,李鸿章筹办开平矿务局,招商集股。雇佣工人3000人,煤炭年产75000吨。不仅供应轮船招商局等,还销往市场,获利丰厚。十九世纪末,该局资产近六百万两,后因盲目扩建,过度举债,导致外国势力渗入,最终被外资长期侵占。这一事例()

A.证明洋务运动失败的必然 B.折射出中国近代化的曲折

C.说明实业救国思潮的兴起 D.推动了中国经济转型发展

13.从三元里抗英、反洋教斗争乃至义和团运动,在民族抗争运动中一直充斥着“恭维天朝大统,岂容裂土以与人”的观念;20世纪初收回利权运动中,中国人明确提出“财产属于人民,人民属于国家,所有国有、民有者,为名义上之分别,而于事实上究不必强分离”。这反映出当时中国的新变化是()

A.殖民化程度进一步加深 B.政治体制的近代化尝试

C.民主革命推动近代社会进步 D.现代民族国家意识的觉醒

14.下图为近代中国某一历史现象的变化轨迹(图中“数目”为社会关注度)。下列描述符合这一现象的是

A.洋务运动中先后出现创办军用和民用工业的热潮

B.晚清政府通过开展自救运动应对社会思潮的冲击

C.列强经济侵华主要方式由商品输出转为资本输出

D.民族工业因政府的优惠政策而得到了迅速地发展

15.1933年,中央苏区政府颁布《关于倡办粮食合作社问题》布告,鼓励群众集股组织粮食合作社,通过买卖粮食平抑粮价,并规定“在苏区内,粮食合作社有买卖粮食的优先权”。这一举措()

A.有利于稳定苏区粮食供应 B.服务于民族革命战争需要

C.促进了苏区商业全面繁荣 D.改变了苏区的经济所有制

16.1832年,英国东印度公司商船阿美士德号抵达上海,中国官员在对其批文中按惯例将其称为“该夷船人”。1858年后,中国官员对欧洲各国的称呼逐渐发生变化,康有为在《理学篇》中把“中国”与“泰西”并列。这一变化缘于()

A.近代外交制度建立 B.对西方认识不断深入

C.民族工商业的发展 D.自由平等思想的传播

17.罗马征服希腊和希腊化地区后,罗马贵族将熟练掌握希腊文作为身份 象征,出现了“一国两语”现象:罗马贵族上层实行希腊文和拉丁文并用,而西地中海地区下层使用拉丁文,东地中海地区下层使用希腊文。这()

A.推动罗马帝国文化的交融 B.为罗马帝国的分裂埋下伏笔

C.助推罗马融入希腊化时代 D.是罗马帝国因俗而治的产物

18.西方学者认为,“如果说中世纪和近现代历史之间有什么区别 话,那就是人口迁移的情况发生了逆转”。其所谓的“逆转”是指新航路开辟后()

A.美洲成为世界移民的目标 B.欧洲变成了移民的起点

C.非洲人口被大量贩卖到美洲 D.亚洲成为新的移民中心

19.国际移民组织2003年的一份报告显示,自20世纪80年代末以来,涌向欧洲和美国的移民持续增加。这份报告指出,传统移民国家每年正式接收120万至130万移民。导致这一现象的主要原因是()

A.世界殖民体系崩溃 B.交通和通讯技术的发展

C.经济全球化的加速 D.局部地区冲突趋于频繁

20.1945年之前,英国本土的英联邦移民还不足3万人。1948年以后,牙买加、印度等国的非白种人大量涌入英国,英国外来移民呈现激增态势。促使这一变化的主要因素是()

A.英国殖民体系的崩溃 B.英国经济恢复发展的需求

C.两极对峙的世界格局 D.欧洲文化国际影响力增强

21.在美国人类学家罗伯特·路威看来,“文明,不过是一件百衲衣。埃及、巴比伦、希腊、罗马、印度、阿拉伯,什么地方的布条子都有......我们的现代文明更是从四面八方东拼西凑起来的一件百衲衣,与外界隔绝的民族之所以停滞不前只是因为十个脑袋比一个强”。该观点重在强调()

A.文明交流的重要性 B.区域文明扩展的必要性

C.文明类型的多样性 D.美洲文明衰落的必然性

22.17~18世纪,中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品,在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家从中国服饰中汲取灵感,自由表达自己的奇思异想。这反映出()

A 中欧服饰文化发展一体化 B.中国文化引领欧洲思想解放

C.商品流动带来了文化交融 D.中国服饰改变欧洲审美观念

23.有学者认为,亚历山大的胜利很容易被视作是昙花一现,但他所带来的影响绝不是转瞬即逝的:它们翻开了地中海和喜马拉雅山脉之间这片地域的历史新篇章。该学者意在强调亚历山大远征()

A.建立了地跨三洲的帝国 B.推动了东西方文化的交流碰撞

C.缺乏强有力的凝聚核心 D.开启了东西方的商业贸易往来

24.1798年8月,拿破仑在开罗成立埃及艺术与科学研究院,下设数学、物理学、政治经济学、文学与艺术四个部门,并附设图书馆、印刷厂、实验室。该院的设立()

A.推动了埃及文化的重构 B.反映了东西方文化的融合

C.形成了全新的文化认同 D.折射出资产阶级力量壮大

25.在早期的中世纪欧洲大学,大学的发展几乎完全有赖于教会,其校长由大学所在地的主教进行一种实质性或形式上的“任命”。1368年,教皇乌尔班五世颁布敕谕,规定牛津大学校长“由该大学的在职博士和教师合法选举出来,即被视为已经得到确认,而无需任何其他的确认”。这一变化()

A.体现了教权与王权的博弈 B.拉开了宗教改革的序幕

C.利于人文主义思想的传播 D.标志着近代科学的兴起

二、非选择题

26.南阳出土的汉画像石不仅是精美的石刻艺术品,也是研究汉代时代风貌的宝贵资料。阅读材料,回答问题。

类型 简介

车马出行图 有的出行图中辆辆马车,高撑华盖,前有导旗,后有步卒,威风凛凛,再现了贵族阶层的排场和威仪。另有出行图车辆多是战车,驾车之马昂首奋蹄,向前直奔,驾车之人佩戴武器,面色威严。

宴飨图 显示的宴饮场面,一般都实行分餐,一人一案,设宴座序由尊到卑,主宾一律跪坐,身态端正。主宾们厅堂列坐,仆人手捧酒壶站立其后,案上摆满美酒佳肴,宾主边饮美酒边赏舞乐,推杯换盏,觥筹交错。

乐舞图 数量众多,人物千姿百态,栩栩如生,真实记录了当时的乐舞风韵。“乐舞百戏”里音乐、舞蹈与杂技、魔术表演相结合的场景,形成了一种综合性的表演艺术。

-摘编自王博灏《南阳汉代社会风貌在汉画像中的折射》

(1)南阳汉画像反映出汉代怎样的时代风貌?

(2)若要进一步探究汉代时代风貌,你认为还可以补充什么材料?请举例说明。

2024—2025学年度山东省济南市山东师范大学附属中学高二下学期期中考试练习(三)历史试题答案

1.A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.C

7.C

8.D

9.A

10.A

11.C

12.B

13.D

14.B

15.A

16.B

17.B

18.B

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.A

25.C

26.(1)风貌:社会经济繁荣;崇尚礼仪文化;尚武之风盛行;娱乐生活丰富;贵族奢侈享乐。

(2)示例:需要补充与儒家思想发展相关的材料。

理由:汉武帝尊崇儒术,儒学独尊地位确立,促使汉代形成崇尚儒学的时代风貌。

一、选择题

1.陶寺遗址,地处汾河岸边、临汾盆地,距今4300余年。遗址的考古发现如下图所示,还出现了比甲骨文早近800年的“朱书文字”等。据此推断,该遗址()

A.具备国家初始形态 B.贫富阶层开始分化 C.布局结构多元一体 D.处于母系氏族时期

2.阅读下表,表中人物言论()

人物 主张

商鞅 “故治国者,其专力也,以富国强兵也”

荀子 “轻田野之税,平关市之征,省商贾之数,罕兴力役,无夺农时,如是则国富矣”

韩非子 “富国以农,距敌恃卒”,“明主之国……无事则国富,有事则兵强”

A.顺应了社会转型的需要 B.表达了重农抑商的愿望

C.折射出德治与法治之争 D.提出了民本的治国理念

3.柳宗元《封建论》中有这样的观点:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端自秦始。”柳宗元所强调的是()

A.秦朝统一的历史必然性 B.郡县制推广的进步性

C.皇帝制度的客观积极性 D.秦执政理念的局限性

4.汉朝时期,董仲舒认为:“国之所以为国者德也,君之所以为君者威也。故德不可共,威不可分......是故为人君者,固守其德以附其民,固执其权以正其臣。”这反映出董仲舒思想的特点是()

A.突出君主权威与独尊地位

B.汲取儒法之长并加以糅合

C.认为治国理想境界是独尊儒术

D.强调大一统与时代需求的结合

5.《南史》列传中(不计后妃、宗室、孝义等传)凡728人,隶籍北方者506人,原籍南方者仅222人。杜佑在《通典》中叙述扬州的文化状况时说:“永嘉之后,帝室东迁,衣冠避难,多所萃止,艺文儒术,斯之为盛。今虽闾阎贱品,处力役之际,吟咏不辍,盖因颜、谢、徐、庾之风扇焉。”这说明()

A.移民是文化迁移的重要载体 B.政治经济重心已转移至南方

C.地理环境深刻影响社会文化 D.战争是文化交流的理想手段

6.监牧是唐代设置在地方的官方养马机构。唐前期,监牧多分布在河西、陇右地区,即今甘肃、陕西一带。唐中期以后,这些监牧多南迁至扬州、襄阳、泉州等地。导致这一现象的原因在于()

A.农牧争地矛盾加剧 B.国家防御重心转移

C.政治军事形势变化 D.气候影响牧区南迁

7.两税法规定“其比来征科色目,一切停罢”,“此外敛者,以枉法论”。但是在两税法实施的第二年(781年)朝廷便“以军兴,增商税为什一”,782年淮南节度使请求加税,唐德宗又加以批准。之后唐朝统治者屡屡提高税率,加征各种杂税。由此可推知,当时()

A.法律制度形同虚设 B.赋税制度改革已经失败

C.政治危机不断加深 D.中央对藩镇控制力加强

8.董仲舒和孔颖达分别是汉唐两代官方正统儒学的代表人物。董仲舒强调“天”至高无上,是一切政治原则和制度原理的本源,“道”是“天”的派生物;孔颖达则以“道”取代“天”,认为“道”是至高无上的政治范畴。这一变化反映出()

A.君主专制趋于衰落 B.世俗文化日渐活跃

C.三教合流基本完成 D.正统思想获得发展

9.南宋时期,朝廷选择浙东、浙西、江东等路四十个县,设为“四十大邑”,财赋不经路、州,而直接上交户部。这些县令的级别与通判相同,除授升降直接听命于中央,出现了“县强州弱”的局面。这一举措旨在()

A.保障中央财政收入 B.提升地方治理效能

C.简化行政管理层级 D.强化对州县的控制

10.辽神册六年(921年),耶律阿保机对大臣道:“凡国家庶务,钜细各殊,若宪度不明,则何以为治?群下亦何由知禁?”于是命大臣“定治契丹及诸夷之法,汉人则断以《律令》”。上述材料反映出辽政权()

A.因俗而治 统治思想 B.民族之间文化差异消弭

C.游牧民族的生活方式 D.官僚政治体制成熟完备

11.12世纪后中国民间出现的“功过格”,主要用于记载自身行为的善恶点数,借此来期许累积的善能够保佑自身平安。当时不少普通百姓都会认真记录,日常行事前也常翻看对照,甚至一些文人雅士也参与其中。这一现象反映出()

A.民间信仰主导民众生活 B.儒家士人以乡约教化乡里

C.儒释道思想融合的影响 D.民众的精神世界愈加富足

12.1876年,李鸿章筹办开平矿务局,招商集股。雇佣工人3000人,煤炭年产75000吨。不仅供应轮船招商局等,还销往市场,获利丰厚。十九世纪末,该局资产近六百万两,后因盲目扩建,过度举债,导致外国势力渗入,最终被外资长期侵占。这一事例()

A.证明洋务运动失败的必然 B.折射出中国近代化的曲折

C.说明实业救国思潮的兴起 D.推动了中国经济转型发展

13.从三元里抗英、反洋教斗争乃至义和团运动,在民族抗争运动中一直充斥着“恭维天朝大统,岂容裂土以与人”的观念;20世纪初收回利权运动中,中国人明确提出“财产属于人民,人民属于国家,所有国有、民有者,为名义上之分别,而于事实上究不必强分离”。这反映出当时中国的新变化是()

A.殖民化程度进一步加深 B.政治体制的近代化尝试

C.民主革命推动近代社会进步 D.现代民族国家意识的觉醒

14.下图为近代中国某一历史现象的变化轨迹(图中“数目”为社会关注度)。下列描述符合这一现象的是

A.洋务运动中先后出现创办军用和民用工业的热潮

B.晚清政府通过开展自救运动应对社会思潮的冲击

C.列强经济侵华主要方式由商品输出转为资本输出

D.民族工业因政府的优惠政策而得到了迅速地发展

15.1933年,中央苏区政府颁布《关于倡办粮食合作社问题》布告,鼓励群众集股组织粮食合作社,通过买卖粮食平抑粮价,并规定“在苏区内,粮食合作社有买卖粮食的优先权”。这一举措()

A.有利于稳定苏区粮食供应 B.服务于民族革命战争需要

C.促进了苏区商业全面繁荣 D.改变了苏区的经济所有制

16.1832年,英国东印度公司商船阿美士德号抵达上海,中国官员在对其批文中按惯例将其称为“该夷船人”。1858年后,中国官员对欧洲各国的称呼逐渐发生变化,康有为在《理学篇》中把“中国”与“泰西”并列。这一变化缘于()

A.近代外交制度建立 B.对西方认识不断深入

C.民族工商业的发展 D.自由平等思想的传播

17.罗马征服希腊和希腊化地区后,罗马贵族将熟练掌握希腊文作为身份 象征,出现了“一国两语”现象:罗马贵族上层实行希腊文和拉丁文并用,而西地中海地区下层使用拉丁文,东地中海地区下层使用希腊文。这()

A.推动罗马帝国文化的交融 B.为罗马帝国的分裂埋下伏笔

C.助推罗马融入希腊化时代 D.是罗马帝国因俗而治的产物

18.西方学者认为,“如果说中世纪和近现代历史之间有什么区别 话,那就是人口迁移的情况发生了逆转”。其所谓的“逆转”是指新航路开辟后()

A.美洲成为世界移民的目标 B.欧洲变成了移民的起点

C.非洲人口被大量贩卖到美洲 D.亚洲成为新的移民中心

19.国际移民组织2003年的一份报告显示,自20世纪80年代末以来,涌向欧洲和美国的移民持续增加。这份报告指出,传统移民国家每年正式接收120万至130万移民。导致这一现象的主要原因是()

A.世界殖民体系崩溃 B.交通和通讯技术的发展

C.经济全球化的加速 D.局部地区冲突趋于频繁

20.1945年之前,英国本土的英联邦移民还不足3万人。1948年以后,牙买加、印度等国的非白种人大量涌入英国,英国外来移民呈现激增态势。促使这一变化的主要因素是()

A.英国殖民体系的崩溃 B.英国经济恢复发展的需求

C.两极对峙的世界格局 D.欧洲文化国际影响力增强

21.在美国人类学家罗伯特·路威看来,“文明,不过是一件百衲衣。埃及、巴比伦、希腊、罗马、印度、阿拉伯,什么地方的布条子都有......我们的现代文明更是从四面八方东拼西凑起来的一件百衲衣,与外界隔绝的民族之所以停滞不前只是因为十个脑袋比一个强”。该观点重在强调()

A.文明交流的重要性 B.区域文明扩展的必要性

C.文明类型的多样性 D.美洲文明衰落的必然性

22.17~18世纪,中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品,在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家从中国服饰中汲取灵感,自由表达自己的奇思异想。这反映出()

A 中欧服饰文化发展一体化 B.中国文化引领欧洲思想解放

C.商品流动带来了文化交融 D.中国服饰改变欧洲审美观念

23.有学者认为,亚历山大的胜利很容易被视作是昙花一现,但他所带来的影响绝不是转瞬即逝的:它们翻开了地中海和喜马拉雅山脉之间这片地域的历史新篇章。该学者意在强调亚历山大远征()

A.建立了地跨三洲的帝国 B.推动了东西方文化的交流碰撞

C.缺乏强有力的凝聚核心 D.开启了东西方的商业贸易往来

24.1798年8月,拿破仑在开罗成立埃及艺术与科学研究院,下设数学、物理学、政治经济学、文学与艺术四个部门,并附设图书馆、印刷厂、实验室。该院的设立()

A.推动了埃及文化的重构 B.反映了东西方文化的融合

C.形成了全新的文化认同 D.折射出资产阶级力量壮大

25.在早期的中世纪欧洲大学,大学的发展几乎完全有赖于教会,其校长由大学所在地的主教进行一种实质性或形式上的“任命”。1368年,教皇乌尔班五世颁布敕谕,规定牛津大学校长“由该大学的在职博士和教师合法选举出来,即被视为已经得到确认,而无需任何其他的确认”。这一变化()

A.体现了教权与王权的博弈 B.拉开了宗教改革的序幕

C.利于人文主义思想的传播 D.标志着近代科学的兴起

二、非选择题

26.南阳出土的汉画像石不仅是精美的石刻艺术品,也是研究汉代时代风貌的宝贵资料。阅读材料,回答问题。

类型 简介

车马出行图 有的出行图中辆辆马车,高撑华盖,前有导旗,后有步卒,威风凛凛,再现了贵族阶层的排场和威仪。另有出行图车辆多是战车,驾车之马昂首奋蹄,向前直奔,驾车之人佩戴武器,面色威严。

宴飨图 显示的宴饮场面,一般都实行分餐,一人一案,设宴座序由尊到卑,主宾一律跪坐,身态端正。主宾们厅堂列坐,仆人手捧酒壶站立其后,案上摆满美酒佳肴,宾主边饮美酒边赏舞乐,推杯换盏,觥筹交错。

乐舞图 数量众多,人物千姿百态,栩栩如生,真实记录了当时的乐舞风韵。“乐舞百戏”里音乐、舞蹈与杂技、魔术表演相结合的场景,形成了一种综合性的表演艺术。

-摘编自王博灏《南阳汉代社会风貌在汉画像中的折射》

(1)南阳汉画像反映出汉代怎样的时代风貌?

(2)若要进一步探究汉代时代风貌,你认为还可以补充什么材料?请举例说明。

2024—2025学年度山东省济南市山东师范大学附属中学高二下学期期中考试练习(三)历史试题答案

1.A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.C

7.C

8.D

9.A

10.A

11.C

12.B

13.D

14.B

15.A

16.B

17.B

18.B

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.A

25.C

26.(1)风貌:社会经济繁荣;崇尚礼仪文化;尚武之风盛行;娱乐生活丰富;贵族奢侈享乐。

(2)示例:需要补充与儒家思想发展相关的材料。

理由:汉武帝尊崇儒术,儒学独尊地位确立,促使汉代形成崇尚儒学的时代风貌。

同课章节目录