2.3污染物跨境转移与环境安全——高中地理鲁教版(2019)选择性必修三精品课件(共38页PPT)

文档属性

| 名称 | 2.3污染物跨境转移与环境安全——高中地理鲁教版(2019)选择性必修三精品课件(共38页PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-10 19:22:27 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

……

……

——第三节——

污染物跨境转移与环境安全

2004年12月底,印度洋海啸袭击了索马里北部的海岸,也把大量的核废料和有毒废料搅翻到海岸沙滩之上。据悉,这些废料是在1990年索马里战乱时,由瑞士和意大利等国的企业非法向该地倾倒的。

索马里沿岸的这些废料有哪些危害?

如何防止此类现象的发生?

危害

生态方面:核废料与有毒废料会污染土壤、水源,使索马里沿岸海洋生态系统遭破坏,影响海洋生物生存、繁衍,破坏生物链。

健康方面:废料释放的有害物质,会通过空气、食物、水等途径进入人体,增加当地民众患癌症、畸形等疾病的概率,损害身体健康。

经济方面:污染海岸环境与海洋资源,冲击渔业、旅游业等产业,影响当地经济发展与民生收入。

课程标准 结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响.

素养目标 1.了解污染物跨境转移的概念和分类。(地理实践力、区域认知)

2.能够结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响。(人地协调观、综合思维)

3.能够从区域的角度,分析污染物跨境转移的原因,并提出防治措施。(人地协调观、综合思维)

污染物跨境转移对环境安全的影响

1、污染物的跨境转移

3、污染物跨境转移的防控

2、污染物跨境转移对环境安全的影响

……

……

污染物的跨境转移

PART01

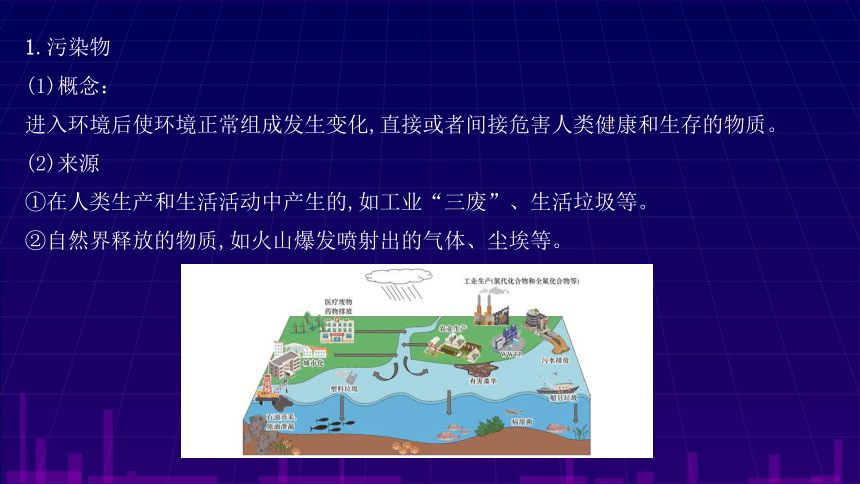

1.污染物

(1)概念:

进入环境后使环境正常组成发生变化,直接或者间接危害人类健康和生存的物质。

(2)来源

①在人类生产和生活活动中产生的,如工业“三废”、生活垃圾等。

②自然界释放的物质,如火山爆发喷射出的气体、尘埃等。

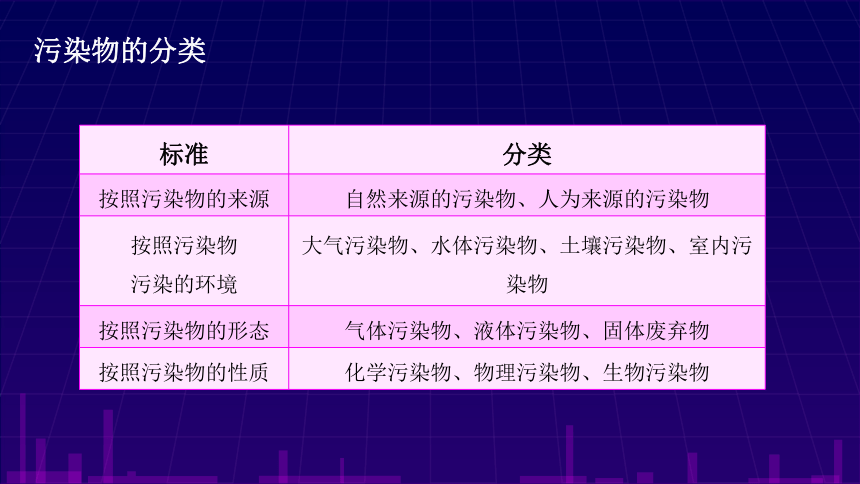

标准 分类

按照污染物的来源 自然来源的污染物、人为来源的污染物

按照污染物 污染的环境 大气污染物、水体污染物、土壤污染物、室内污染物

按照污染物的形态 气体污染物、液体污染物、固体废弃物

按照污染物的性质 化学污染物、物理污染物、生物污染物

污染物的分类

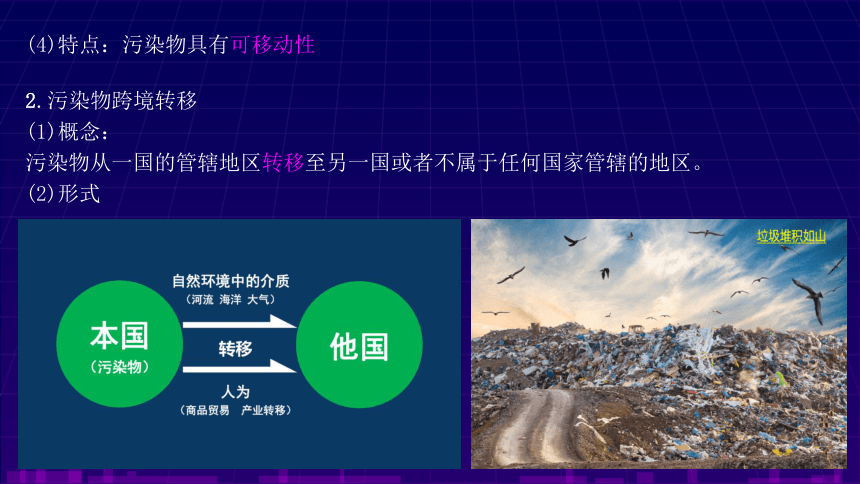

2.污染物跨境转移

(1)概念:

污染物从一国的管辖地区转移至另一国或者不属于任何国家管辖的地区。

(2)形式

(4)特点:污染物具有可移动性

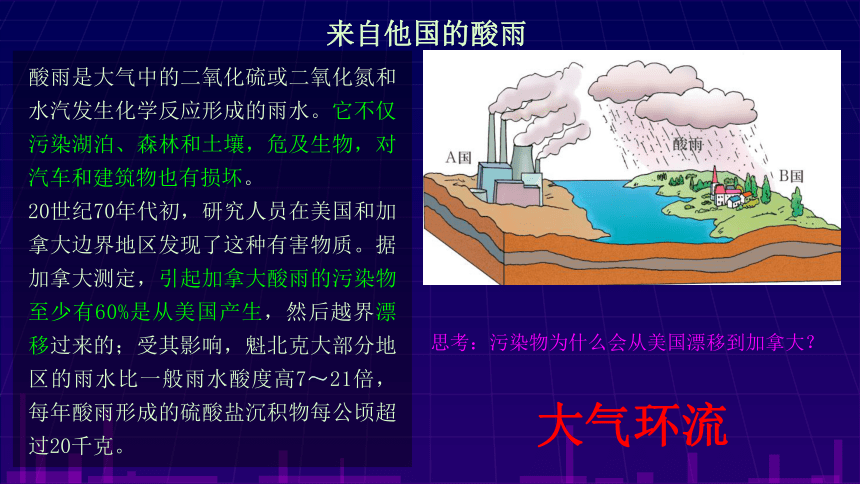

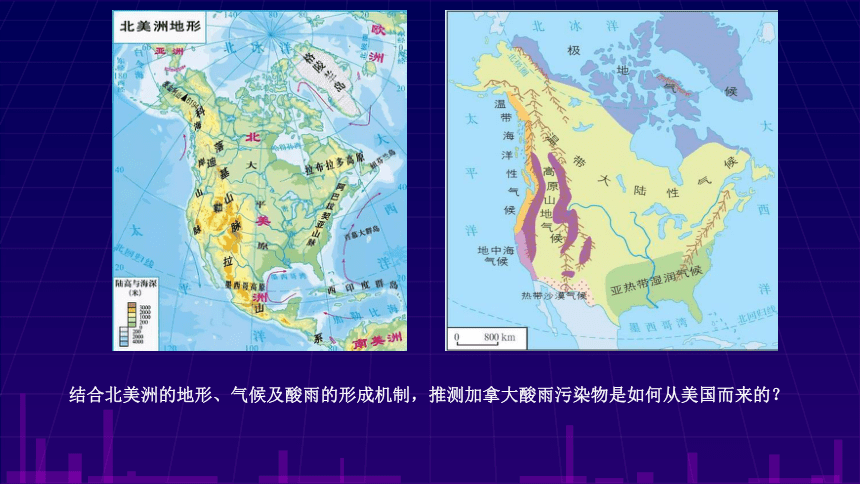

酸雨是大气中的二氧化硫或二氧化氮和水汽发生化学反应形成的雨水。它不仅污染湖泊、森林和土壤,危及生物,对汽车和建筑物也有损坏。

20世纪70年代初,研究人员在美国和加拿大边界地区发现了这种有害物质。据加拿大测定,引起加拿大酸雨的污染物至少有60%是从美国产生,然后越界漂移过来的;受其影响,魁北克大部分地区的雨水比一般雨水酸度高7~21倍,每年酸雨形成的硫酸盐沉积物每公顷超过20千克。

思考:污染物为什么会从美国漂移到加拿大?

大气环流

来自他国的酸雨

结合北美洲的地形、气候及酸雨的形成机制,推测加拿大酸雨污染物是如何从美国而来的?

污染物跨境转移对环境安全的影响

02

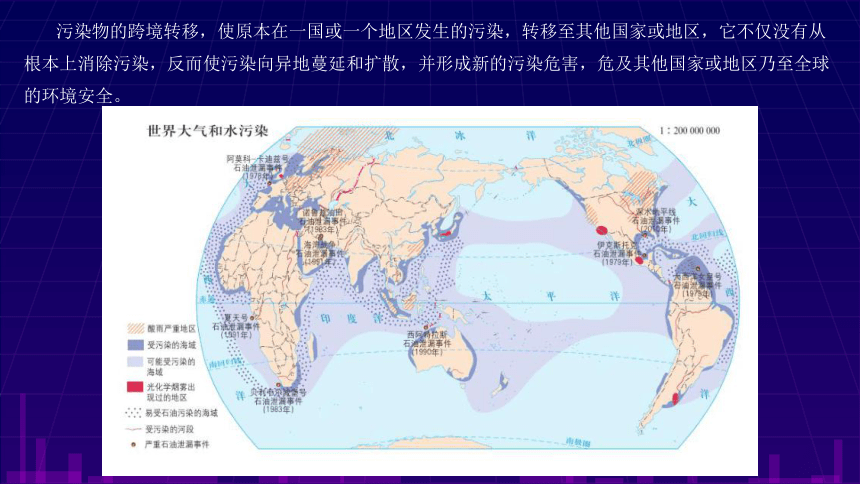

污染物的跨境转移,使原本在一国或一个地区发生的污染,转移至其他国家或地区,它不仅没有从根本上消除污染,反而使污染向异地蔓延和扩散,并形成新的污染危害,危及其他国家或地区乃至全球的环境安全。

基于自然因素发生的污染物跨境转移,例如大气、海洋污染的转移等,随空气和水自然流动,没有明确的目的地,临近或不临近的国家和地区都有可能受害,从而使污染物的污染范围扩大。

1978年3月16日,“阿莫科-卡迪兹”号油轮载着22.3万吨轻质石油从波斯湾出发驶往英国莱姆湾,在途经法国布列塔尼半岛附近海域时,因遭遇风暴撞上岩礁沉入海底,船上的石油全部泄漏到海里,并扩散至附近沿岸地区,给当地的生态环境带来严重破坏。

思考:泄漏的石油在空间上将会如何扩散?

大气环流洋流

“阿莫科-卡迪兹”号油轮泄露

泄漏的石油在空间上将会如何扩散?

水平方向

受海流影响:在海洋环境中,石油会随着海流流动,顺着洋流的方向,逐渐在更大范围的海域扩散,像传送带一样,把石油带到较远区域。比如在开阔海洋,若有稳定海流,石油会沿海流路径延伸。

潮汐作用:在近岸或沿海区域,潮汐涨落会让石油在海岸附近往复、蔓延。涨潮时,石油可能被推向岸边;退潮时,又随水流向海洋扩散,还可能在潮间带沉积、留存。

风力作用:海面的风会推动石油,使其在水平方向移动、扩散。风的吹拂会让石油油膜在海面漂移,扩大污染范围,若风力稳定,石油会顺着风向持续扩散。

垂直方向

表层扩散:大部分泄漏的石油密度小于海水,会漂浮在海水表层,形成油膜,在海面不断蔓延、扩展,覆盖大片海域,影响海洋表面的生态、气象等。

下沉渗透:部分石油成分(如轻质组分挥发后,重质成分或受污染杂质影响),会慢慢下沉,渗透到海水下层,在海洋不同水层(中层、底层)扩散,还可能吸附在悬浮颗粒物上,沉降到海底,后续因底质扰动(如海浪、生物活动)再次释放到水体中。

一是各国经济发展水平的差距,不同国家环境标准的差异;

二是环保意识的差异;

三是发展经济的迫切需要,经济利益的驱动;

四是立法的缺陷;

五是部分国家缺乏应有的责任担当。

基于人为因素发生的污染物跨境转移的原因

发达国家与发展中国家合法的废弃物国际贸易,主要是针对一些能够被再生利用、循环回收且具有经济价值的固体废弃物。对此,不同的人有不同的观点。

观点一:发展中国家资金短缺、经济困难,进口具有可利用价值的固体废弃物,可以减缓本国自然资源的枯竭,还可以获取较高的经济效益。因此,对于废弃物国际贸易只要合理控制即可。

观点二:发展中国家普遍缺乏再生资源利用和无害环境处置危险废弃物的能力,缺乏有效的管理措施,危险废弃物大量进口,难以实现资源的再生利用和循环回收,并给环境和人民健康带来严重损害。因此,对于废弃物国际贸易应该坚决禁止。

【活动】废弃物国际贸易,控制,还是禁止

含金量是一吨金矿石的40到800倍;电子垃圾产业年产值高达千亿元

控制电子垃圾贸易:

①带动经济发展,获得经济效益

②增加居民收入,提高收入水平,增加就业岗位,获得社会效益

禁止电子垃圾贸易:

造成环境污染,危害身体健康。

失去了生态效益

废旧手机是放错了地方的城市矿藏

污染大气、水体、土壤等,影响人体健康,破坏生物多样性……--地理要素角度

部分国家或者地区环境污染程度逐步加重。 --时间尺度

使污染向异地蔓延和扩散--空间尺度

引发次生污染,危及其它国家、地区乃至全球的环境安全。--整体性角度

总结:污染物跨境转移的危害

阿格博格布洛西的电子垃圾之殇

联合国环境规划署的调查报告显示,发达国家每年产生的电脑、电视、手机、家用电器等电子垃圾多达5000万吨,其中75%的电子垃圾没有经过正规回收处理,绝大部分被非法出口到非洲和亚洲。

加纳首都阿克拉郊区的阿格博格布洛西是世界上受到电子垃圾严重影响的区域之一。

这里的居民通过焚烧清除掉废弃电器上的塑料,获取少量可以回收的金属。检测表明,焚烧后的残留物含有极高的铜、锌、铅、锡等,当地空气、地表和供水系统中含有较高的溴、砷、水银等剧毒性物质。

1、当地居民从事电子垃圾处理的原因是什么?

2、电子垃圾的堆放和粗放处理对当地环境有哪些不利影响?

1、当地居民从事电子垃圾处理的原因:

经济层面,当地居民收入来源少,电子垃圾中可回收金属(如铜、锌等)能售卖换钱,是重要经济补充;同时,缺乏其他就业机会与技能,处理电子垃圾门槛低,成为无奈选择。

外部环境,发达国家大量电子垃圾非法流入,形成电子垃圾处理产业链,居民受此环境影响参与其中。

2、电子垃圾堆放和粗放处理对当地环境的不利影响:

大气污染:焚烧塑料产生大量有毒有害气体(如含溴、砷等物质的废气),污染空气,影响大气质量,危害人体呼吸健康。

土壤污染:电子垃圾残留的铜、铅等重金属及有毒物质,渗入土壤,改变土壤结构与成分,降低土壤肥力,影响植被生长,还会通过土壤-植物系统进入食物链。

水污染:有毒物质随雨水冲刷进入地表径流、渗入地下水,污染当地供水系统,影响水生生态,居民饮用受污染水,威胁身体健康。

污染物跨境转移的防控

03

(1)原因

环境污染具有全球性,污染物跨境转移使得这一问题更加突出。

(2)国际合作迈入实质性阶段的标志

1989年3月22日,世界上第一个旨在控制有害废弃物跨境转移的国际公约——《巴塞尔公约》获得通过。

1.国际合作

《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》,简称《巴塞尔公约》,1989年3月22日在由联合国环境规划署于瑞士巴塞尔召开的世界环境保护大会上通过,1992年5月5日开始生效。我国参与了该公约的起草和通过,并于1991年4月批准加入该公约。

公约制定的主要目的是:

①减少有害废弃物的产生,并避免跨国运送时造成的环境污染;

②提倡就地处理有害废弃物,以减少跨国运送;

③妥善管理有害废弃物的跨国运送,防止非法运送行为;

④提升有害废弃物处理技术,促进无害环境管理的国际共识。

巴塞尔公约

莱茵河污染事件

莱茵河发源于瑞士山区,流经奥地利、德国、法国、荷兰等国家,是一条国际性河流,也是沿岸国家的一条生命之河。

1986年11月1日,瑞士桑多兹化工厂的仓库发生火灾,超过30吨的农药随着大量的灭火用水流入莱茵河,导致莱茵河下游超过400千米河段内的生物全部死亡。

事件发生后,法国、瑞士、德国共同成立了一个工作组,用以交换信息和紧急联络,并达成了一系列防治河水污染的相关协议。

同时,各国从控制河流污染源入手,建立了大量污水处理厂,并通过立法的方式保障河流治理工作的顺利进行。经过多年努力,莱茵河终于又恢复了生机。

为使莱茵河重现生机,莱茵河沿岸国家采取了哪些措施?这对其他

国际河流的管理和污染防治有哪些启示?

莱茵河沿岸国家采取的措施

建立合作机制:1950 年,瑞士、法国、卢森堡、德国和荷兰等莱茵河交界国家组成保护莱茵河防治污染论坛;1963 年在莱茵河保护国际委员会(ICPR)框架下签订合作公约,后欧洲共同体加入。ICPR 采用部长会议决策制,秘书处位于德国科布伦茨,下设常设工作组和项目组,负责水质监测、生态恢复、污染源监控等,协调实施如 “莱茵河行动计划”“防洪行动计划” 等项目 。

法规与污染控制:签订《莱茵河保护公约》《控制化学污染公约》等多项公约,强行要求工业废水无害化处理,严格控制工业、农业、交通、城市生活污染物排入,防止突发性污染 。

生态修复与多目标管理:实施 “鲑鱼 2000” 计划等,恢复河流生态、生物多样性;开展河湖清淤、水系连通、岸线生态化改造,恢复自然河道,拆除不合理工程;将防洪、航运与生态保护结合,如在大坝建鱼道,恢复生境连通性 。

监测与公众参与:建立完善监测体系,沿河设监测站,实时监测水质并网上公布,为执法提供依据;鼓励公众、非政府组织参与,各类水理事会、行业协会等参与决策讨论,提高决策透明度与可操作性 。

对其他国际河流管理和污染防治的启示

跨国合作:成立跨国协调机构,明确各国责任义务,建立信息共享、定期协调机制,共同应对流域问题,解决上下游利益冲突与污染协同治理 。

法规与制度:制定统一且严格的流域保护公约、法规,规范污染物排放、资源开发等行为,同时推动各国将国际协定转化为国内法,保障执行 。

生态综合管理:注重流域生态系统整体修复,涵盖水质、生物多样性、水文情势、河道形态等多要素;将航运、供水、防洪等功能与生态保护结合,实现可持续发展 。

监测与科技支撑:建立完善监测网络,运用先进技术实时掌握流域环境动态;依靠科技研发污染治理、生态修复技术,提高管理效率与效果 。

公众参与:鼓励公众、非政府组织参与流域管理决策、监督,通过宣传教育提升环保意识,形成政府、企业、公众协同治理格局 。

(1)在国际贸易中充分利用国际公约与污染物出口国或地区进行交涉,更好地维护国家的环境权益;

(2)逐步健全法规体系,加强对污染物跨境转移的控制,认真对待我国外资准入中的污染转移,全面禁止洋垃圾入境,切实维护国家生态安全和人民群众的身体健康;

2.我国应对污染物跨境转移的措施

“洋垃圾”泛指由国外进入中国的高污染固体废弃物。

2017年7月,我国发布《禁止洋垃圾入境推进固体废弃物进口管理制度改革实施方案》,明确提出分批分类调整进口固体废物管理目录,逐步有序减少固体废弃物进口种类和数量。

2017年底,我国已将生活来源废塑料、未经分拣废纸、废纺织品、钒渣等4类24种固体废弃物调整为禁止进口。这对我国加强国内固体废弃物无害化处理、改善环境质量、维护国家环境安全具有重要作用,并有助于促进在全球范围内减少固体废弃物的跨境转移。

案例●我国禁止“洋垃圾”入境从源头上控制境外污染物的输入

(3)强化资源集约利用,全面提升国内固体废弃物无害化、资源化利用水平,逐步补齐国内资源缺口;

(4)积极引导公众参与,努力营造全社会共同支持的良好氛围。

2.我国应对污染物跨境转移的措施

广东查获549吨走私洋垃圾

2016年8月11日,广东省深圳市公安边防支队在深圳大鹏角以南附近海域查获一起特大走私洋垃圾案,查扣涉嫌走私的“利运达号”货船,抓获6名涉案嫌疑人,船上载有涉嫌走私的旧衣物、帆布等洋垃圾约549吨,案值约1 100万元。这些洋垃圾来源复杂,未经正规的检验检疫和消毒,极有可能存在大量细菌和病毒等物质,流通到市场后,将对消费者的健康安全造成巨大隐患。

1.为什么我国政府严厉打击洋垃圾走私活动?

2.以“查处洋垃圾走私不能只依靠海关”为题,策划一期宣传海报。

保护公众健康:洋垃圾来源复杂,未经正规检验检疫和消毒,存在大量细菌、病毒等,流入市场会使消费者健康受威胁 。

维护生态环境:避免洋垃圾带来的环境污染,如污染空气、土壤、水源,破坏生态平衡 。

落实法规政策:我国明令禁止 “洋垃圾” 入境,打击走私是贯彻相关环保、海关法规,维护国家生态安全与法制尊严 。

污染物跨境转移与环境安全

污染物的跨境转移

污染物概念分类特点

跨境转移形式原因

污染物跨境转移对环境安全的影响

污染物跨境转移的防控

危害

国际合作

我国应对污染物跨境转移的措施

【课堂小结】

当堂检测

PART01

多瑙河流经德国、奥地利、斯洛伐克等10个国家,注入黑海。2000年2月,罗马尼亚边境城镇奥拉迪亚(下图)一座金矿发生氰化物废水泄漏,污水随支流由匈牙利进入多瑙河,造成严重的环境灾难。据此完成下列各题。

1.此次事件中污染物跨国转移的方式为( )

A.污染物跨国传输 B.含有毒有害物质的产品贸易

C.废弃物跨国转移 D.水体污染物以人为方式转移

2.该事件对防治跨境水污染事件的启示是( )

①各国均衡出资防治污染

②强化污染治理,及早消除危害

③通过媒体发起舆论批评

④建立水质实时监测、预警机制

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

A

B

我国科考队发现青藏高原的大气污染物主要来自于跨境传输,通过研究慕士塔格冰芯、珠峰东绒布冰芯、纳木错湖芯三个监测点黑炭(简称BC)浓度和通量数据,发现三地样本中的黑炭与西风带气候区、季风气候区(南亚)、青藏高原内陆区密切相关。下图示意三地黑炭浓度(通量)变化。(黑碳:石油、煤、柴草等不完全燃烧生成的含碳颗粒物,多呈黑色)。

3.如果BC浓度保持上升,推测纳木错水位和水质的变化说法正确的是( )

①纳木错水量增加,水位升高

②纳木错水量减少,水位降低

③纳木错水质变差

④纳木错水质变好

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

4.为避免上述跨境污染物引发的国际矛盾,下列措施不可行的是( )

A.污染物输出国控制和减少污染物的排放

B.污染物输出国给予适度经济赔偿或生态修复技术

C.中国加强监测预警,通过工程措施切断污染物来源

D.中国及时控制污染影响,做好生态恢复工作

A

C

中国已经在2018年停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等24种洋垃圾。下图示意塑料瓶变为打火机的旅程。据此完成下列各题。

5.2018年以前中国进口废塑料等洋垃圾主要考虑( )

①降低我国制造业原料成本

②促进中国高端制造业发展

③劳动力成本低

④原材料工业发展水平低

⑤消纳废弃物能力强

A.①②③B.②④⑤C.①③④D.①③⑤

6.我国禁止洋垃圾入境的主要目的是( )

A.降低病毒跨境传播风险

B.促进国内工业发展

C.集中力量处理国内垃圾

D.维护国家环境安全

C

D

感谢观看

汇报人:WPS

……

……

——第三节——

污染物跨境转移与环境安全

2004年12月底,印度洋海啸袭击了索马里北部的海岸,也把大量的核废料和有毒废料搅翻到海岸沙滩之上。据悉,这些废料是在1990年索马里战乱时,由瑞士和意大利等国的企业非法向该地倾倒的。

索马里沿岸的这些废料有哪些危害?

如何防止此类现象的发生?

危害

生态方面:核废料与有毒废料会污染土壤、水源,使索马里沿岸海洋生态系统遭破坏,影响海洋生物生存、繁衍,破坏生物链。

健康方面:废料释放的有害物质,会通过空气、食物、水等途径进入人体,增加当地民众患癌症、畸形等疾病的概率,损害身体健康。

经济方面:污染海岸环境与海洋资源,冲击渔业、旅游业等产业,影响当地经济发展与民生收入。

课程标准 结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响.

素养目标 1.了解污染物跨境转移的概念和分类。(地理实践力、区域认知)

2.能够结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响。(人地协调观、综合思维)

3.能够从区域的角度,分析污染物跨境转移的原因,并提出防治措施。(人地协调观、综合思维)

污染物跨境转移对环境安全的影响

1、污染物的跨境转移

3、污染物跨境转移的防控

2、污染物跨境转移对环境安全的影响

……

……

污染物的跨境转移

PART01

1.污染物

(1)概念:

进入环境后使环境正常组成发生变化,直接或者间接危害人类健康和生存的物质。

(2)来源

①在人类生产和生活活动中产生的,如工业“三废”、生活垃圾等。

②自然界释放的物质,如火山爆发喷射出的气体、尘埃等。

标准 分类

按照污染物的来源 自然来源的污染物、人为来源的污染物

按照污染物 污染的环境 大气污染物、水体污染物、土壤污染物、室内污染物

按照污染物的形态 气体污染物、液体污染物、固体废弃物

按照污染物的性质 化学污染物、物理污染物、生物污染物

污染物的分类

2.污染物跨境转移

(1)概念:

污染物从一国的管辖地区转移至另一国或者不属于任何国家管辖的地区。

(2)形式

(4)特点:污染物具有可移动性

酸雨是大气中的二氧化硫或二氧化氮和水汽发生化学反应形成的雨水。它不仅污染湖泊、森林和土壤,危及生物,对汽车和建筑物也有损坏。

20世纪70年代初,研究人员在美国和加拿大边界地区发现了这种有害物质。据加拿大测定,引起加拿大酸雨的污染物至少有60%是从美国产生,然后越界漂移过来的;受其影响,魁北克大部分地区的雨水比一般雨水酸度高7~21倍,每年酸雨形成的硫酸盐沉积物每公顷超过20千克。

思考:污染物为什么会从美国漂移到加拿大?

大气环流

来自他国的酸雨

结合北美洲的地形、气候及酸雨的形成机制,推测加拿大酸雨污染物是如何从美国而来的?

污染物跨境转移对环境安全的影响

02

污染物的跨境转移,使原本在一国或一个地区发生的污染,转移至其他国家或地区,它不仅没有从根本上消除污染,反而使污染向异地蔓延和扩散,并形成新的污染危害,危及其他国家或地区乃至全球的环境安全。

基于自然因素发生的污染物跨境转移,例如大气、海洋污染的转移等,随空气和水自然流动,没有明确的目的地,临近或不临近的国家和地区都有可能受害,从而使污染物的污染范围扩大。

1978年3月16日,“阿莫科-卡迪兹”号油轮载着22.3万吨轻质石油从波斯湾出发驶往英国莱姆湾,在途经法国布列塔尼半岛附近海域时,因遭遇风暴撞上岩礁沉入海底,船上的石油全部泄漏到海里,并扩散至附近沿岸地区,给当地的生态环境带来严重破坏。

思考:泄漏的石油在空间上将会如何扩散?

大气环流洋流

“阿莫科-卡迪兹”号油轮泄露

泄漏的石油在空间上将会如何扩散?

水平方向

受海流影响:在海洋环境中,石油会随着海流流动,顺着洋流的方向,逐渐在更大范围的海域扩散,像传送带一样,把石油带到较远区域。比如在开阔海洋,若有稳定海流,石油会沿海流路径延伸。

潮汐作用:在近岸或沿海区域,潮汐涨落会让石油在海岸附近往复、蔓延。涨潮时,石油可能被推向岸边;退潮时,又随水流向海洋扩散,还可能在潮间带沉积、留存。

风力作用:海面的风会推动石油,使其在水平方向移动、扩散。风的吹拂会让石油油膜在海面漂移,扩大污染范围,若风力稳定,石油会顺着风向持续扩散。

垂直方向

表层扩散:大部分泄漏的石油密度小于海水,会漂浮在海水表层,形成油膜,在海面不断蔓延、扩展,覆盖大片海域,影响海洋表面的生态、气象等。

下沉渗透:部分石油成分(如轻质组分挥发后,重质成分或受污染杂质影响),会慢慢下沉,渗透到海水下层,在海洋不同水层(中层、底层)扩散,还可能吸附在悬浮颗粒物上,沉降到海底,后续因底质扰动(如海浪、生物活动)再次释放到水体中。

一是各国经济发展水平的差距,不同国家环境标准的差异;

二是环保意识的差异;

三是发展经济的迫切需要,经济利益的驱动;

四是立法的缺陷;

五是部分国家缺乏应有的责任担当。

基于人为因素发生的污染物跨境转移的原因

发达国家与发展中国家合法的废弃物国际贸易,主要是针对一些能够被再生利用、循环回收且具有经济价值的固体废弃物。对此,不同的人有不同的观点。

观点一:发展中国家资金短缺、经济困难,进口具有可利用价值的固体废弃物,可以减缓本国自然资源的枯竭,还可以获取较高的经济效益。因此,对于废弃物国际贸易只要合理控制即可。

观点二:发展中国家普遍缺乏再生资源利用和无害环境处置危险废弃物的能力,缺乏有效的管理措施,危险废弃物大量进口,难以实现资源的再生利用和循环回收,并给环境和人民健康带来严重损害。因此,对于废弃物国际贸易应该坚决禁止。

【活动】废弃物国际贸易,控制,还是禁止

含金量是一吨金矿石的40到800倍;电子垃圾产业年产值高达千亿元

控制电子垃圾贸易:

①带动经济发展,获得经济效益

②增加居民收入,提高收入水平,增加就业岗位,获得社会效益

禁止电子垃圾贸易:

造成环境污染,危害身体健康。

失去了生态效益

废旧手机是放错了地方的城市矿藏

污染大气、水体、土壤等,影响人体健康,破坏生物多样性……--地理要素角度

部分国家或者地区环境污染程度逐步加重。 --时间尺度

使污染向异地蔓延和扩散--空间尺度

引发次生污染,危及其它国家、地区乃至全球的环境安全。--整体性角度

总结:污染物跨境转移的危害

阿格博格布洛西的电子垃圾之殇

联合国环境规划署的调查报告显示,发达国家每年产生的电脑、电视、手机、家用电器等电子垃圾多达5000万吨,其中75%的电子垃圾没有经过正规回收处理,绝大部分被非法出口到非洲和亚洲。

加纳首都阿克拉郊区的阿格博格布洛西是世界上受到电子垃圾严重影响的区域之一。

这里的居民通过焚烧清除掉废弃电器上的塑料,获取少量可以回收的金属。检测表明,焚烧后的残留物含有极高的铜、锌、铅、锡等,当地空气、地表和供水系统中含有较高的溴、砷、水银等剧毒性物质。

1、当地居民从事电子垃圾处理的原因是什么?

2、电子垃圾的堆放和粗放处理对当地环境有哪些不利影响?

1、当地居民从事电子垃圾处理的原因:

经济层面,当地居民收入来源少,电子垃圾中可回收金属(如铜、锌等)能售卖换钱,是重要经济补充;同时,缺乏其他就业机会与技能,处理电子垃圾门槛低,成为无奈选择。

外部环境,发达国家大量电子垃圾非法流入,形成电子垃圾处理产业链,居民受此环境影响参与其中。

2、电子垃圾堆放和粗放处理对当地环境的不利影响:

大气污染:焚烧塑料产生大量有毒有害气体(如含溴、砷等物质的废气),污染空气,影响大气质量,危害人体呼吸健康。

土壤污染:电子垃圾残留的铜、铅等重金属及有毒物质,渗入土壤,改变土壤结构与成分,降低土壤肥力,影响植被生长,还会通过土壤-植物系统进入食物链。

水污染:有毒物质随雨水冲刷进入地表径流、渗入地下水,污染当地供水系统,影响水生生态,居民饮用受污染水,威胁身体健康。

污染物跨境转移的防控

03

(1)原因

环境污染具有全球性,污染物跨境转移使得这一问题更加突出。

(2)国际合作迈入实质性阶段的标志

1989年3月22日,世界上第一个旨在控制有害废弃物跨境转移的国际公约——《巴塞尔公约》获得通过。

1.国际合作

《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》,简称《巴塞尔公约》,1989年3月22日在由联合国环境规划署于瑞士巴塞尔召开的世界环境保护大会上通过,1992年5月5日开始生效。我国参与了该公约的起草和通过,并于1991年4月批准加入该公约。

公约制定的主要目的是:

①减少有害废弃物的产生,并避免跨国运送时造成的环境污染;

②提倡就地处理有害废弃物,以减少跨国运送;

③妥善管理有害废弃物的跨国运送,防止非法运送行为;

④提升有害废弃物处理技术,促进无害环境管理的国际共识。

巴塞尔公约

莱茵河污染事件

莱茵河发源于瑞士山区,流经奥地利、德国、法国、荷兰等国家,是一条国际性河流,也是沿岸国家的一条生命之河。

1986年11月1日,瑞士桑多兹化工厂的仓库发生火灾,超过30吨的农药随着大量的灭火用水流入莱茵河,导致莱茵河下游超过400千米河段内的生物全部死亡。

事件发生后,法国、瑞士、德国共同成立了一个工作组,用以交换信息和紧急联络,并达成了一系列防治河水污染的相关协议。

同时,各国从控制河流污染源入手,建立了大量污水处理厂,并通过立法的方式保障河流治理工作的顺利进行。经过多年努力,莱茵河终于又恢复了生机。

为使莱茵河重现生机,莱茵河沿岸国家采取了哪些措施?这对其他

国际河流的管理和污染防治有哪些启示?

莱茵河沿岸国家采取的措施

建立合作机制:1950 年,瑞士、法国、卢森堡、德国和荷兰等莱茵河交界国家组成保护莱茵河防治污染论坛;1963 年在莱茵河保护国际委员会(ICPR)框架下签订合作公约,后欧洲共同体加入。ICPR 采用部长会议决策制,秘书处位于德国科布伦茨,下设常设工作组和项目组,负责水质监测、生态恢复、污染源监控等,协调实施如 “莱茵河行动计划”“防洪行动计划” 等项目 。

法规与污染控制:签订《莱茵河保护公约》《控制化学污染公约》等多项公约,强行要求工业废水无害化处理,严格控制工业、农业、交通、城市生活污染物排入,防止突发性污染 。

生态修复与多目标管理:实施 “鲑鱼 2000” 计划等,恢复河流生态、生物多样性;开展河湖清淤、水系连通、岸线生态化改造,恢复自然河道,拆除不合理工程;将防洪、航运与生态保护结合,如在大坝建鱼道,恢复生境连通性 。

监测与公众参与:建立完善监测体系,沿河设监测站,实时监测水质并网上公布,为执法提供依据;鼓励公众、非政府组织参与,各类水理事会、行业协会等参与决策讨论,提高决策透明度与可操作性 。

对其他国际河流管理和污染防治的启示

跨国合作:成立跨国协调机构,明确各国责任义务,建立信息共享、定期协调机制,共同应对流域问题,解决上下游利益冲突与污染协同治理 。

法规与制度:制定统一且严格的流域保护公约、法规,规范污染物排放、资源开发等行为,同时推动各国将国际协定转化为国内法,保障执行 。

生态综合管理:注重流域生态系统整体修复,涵盖水质、生物多样性、水文情势、河道形态等多要素;将航运、供水、防洪等功能与生态保护结合,实现可持续发展 。

监测与科技支撑:建立完善监测网络,运用先进技术实时掌握流域环境动态;依靠科技研发污染治理、生态修复技术,提高管理效率与效果 。

公众参与:鼓励公众、非政府组织参与流域管理决策、监督,通过宣传教育提升环保意识,形成政府、企业、公众协同治理格局 。

(1)在国际贸易中充分利用国际公约与污染物出口国或地区进行交涉,更好地维护国家的环境权益;

(2)逐步健全法规体系,加强对污染物跨境转移的控制,认真对待我国外资准入中的污染转移,全面禁止洋垃圾入境,切实维护国家生态安全和人民群众的身体健康;

2.我国应对污染物跨境转移的措施

“洋垃圾”泛指由国外进入中国的高污染固体废弃物。

2017年7月,我国发布《禁止洋垃圾入境推进固体废弃物进口管理制度改革实施方案》,明确提出分批分类调整进口固体废物管理目录,逐步有序减少固体废弃物进口种类和数量。

2017年底,我国已将生活来源废塑料、未经分拣废纸、废纺织品、钒渣等4类24种固体废弃物调整为禁止进口。这对我国加强国内固体废弃物无害化处理、改善环境质量、维护国家环境安全具有重要作用,并有助于促进在全球范围内减少固体废弃物的跨境转移。

案例●我国禁止“洋垃圾”入境从源头上控制境外污染物的输入

(3)强化资源集约利用,全面提升国内固体废弃物无害化、资源化利用水平,逐步补齐国内资源缺口;

(4)积极引导公众参与,努力营造全社会共同支持的良好氛围。

2.我国应对污染物跨境转移的措施

广东查获549吨走私洋垃圾

2016年8月11日,广东省深圳市公安边防支队在深圳大鹏角以南附近海域查获一起特大走私洋垃圾案,查扣涉嫌走私的“利运达号”货船,抓获6名涉案嫌疑人,船上载有涉嫌走私的旧衣物、帆布等洋垃圾约549吨,案值约1 100万元。这些洋垃圾来源复杂,未经正规的检验检疫和消毒,极有可能存在大量细菌和病毒等物质,流通到市场后,将对消费者的健康安全造成巨大隐患。

1.为什么我国政府严厉打击洋垃圾走私活动?

2.以“查处洋垃圾走私不能只依靠海关”为题,策划一期宣传海报。

保护公众健康:洋垃圾来源复杂,未经正规检验检疫和消毒,存在大量细菌、病毒等,流入市场会使消费者健康受威胁 。

维护生态环境:避免洋垃圾带来的环境污染,如污染空气、土壤、水源,破坏生态平衡 。

落实法规政策:我国明令禁止 “洋垃圾” 入境,打击走私是贯彻相关环保、海关法规,维护国家生态安全与法制尊严 。

污染物跨境转移与环境安全

污染物的跨境转移

污染物概念分类特点

跨境转移形式原因

污染物跨境转移对环境安全的影响

污染物跨境转移的防控

危害

国际合作

我国应对污染物跨境转移的措施

【课堂小结】

当堂检测

PART01

多瑙河流经德国、奥地利、斯洛伐克等10个国家,注入黑海。2000年2月,罗马尼亚边境城镇奥拉迪亚(下图)一座金矿发生氰化物废水泄漏,污水随支流由匈牙利进入多瑙河,造成严重的环境灾难。据此完成下列各题。

1.此次事件中污染物跨国转移的方式为( )

A.污染物跨国传输 B.含有毒有害物质的产品贸易

C.废弃物跨国转移 D.水体污染物以人为方式转移

2.该事件对防治跨境水污染事件的启示是( )

①各国均衡出资防治污染

②强化污染治理,及早消除危害

③通过媒体发起舆论批评

④建立水质实时监测、预警机制

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

A

B

我国科考队发现青藏高原的大气污染物主要来自于跨境传输,通过研究慕士塔格冰芯、珠峰东绒布冰芯、纳木错湖芯三个监测点黑炭(简称BC)浓度和通量数据,发现三地样本中的黑炭与西风带气候区、季风气候区(南亚)、青藏高原内陆区密切相关。下图示意三地黑炭浓度(通量)变化。(黑碳:石油、煤、柴草等不完全燃烧生成的含碳颗粒物,多呈黑色)。

3.如果BC浓度保持上升,推测纳木错水位和水质的变化说法正确的是( )

①纳木错水量增加,水位升高

②纳木错水量减少,水位降低

③纳木错水质变差

④纳木错水质变好

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

4.为避免上述跨境污染物引发的国际矛盾,下列措施不可行的是( )

A.污染物输出国控制和减少污染物的排放

B.污染物输出国给予适度经济赔偿或生态修复技术

C.中国加强监测预警,通过工程措施切断污染物来源

D.中国及时控制污染影响,做好生态恢复工作

A

C

中国已经在2018年停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等24种洋垃圾。下图示意塑料瓶变为打火机的旅程。据此完成下列各题。

5.2018年以前中国进口废塑料等洋垃圾主要考虑( )

①降低我国制造业原料成本

②促进中国高端制造业发展

③劳动力成本低

④原材料工业发展水平低

⑤消纳废弃物能力强

A.①②③B.②④⑤C.①③④D.①③⑤

6.我国禁止洋垃圾入境的主要目的是( )

A.降低病毒跨境传播风险

B.促进国内工业发展

C.集中力量处理国内垃圾

D.维护国家环境安全

C

D

感谢观看

汇报人:WPS