人教版高中语文必修三课件 第三单元11师说(共96张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修三课件 第三单元11师说(共96张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-20 20:45:05 | ||

图片预览

文档简介

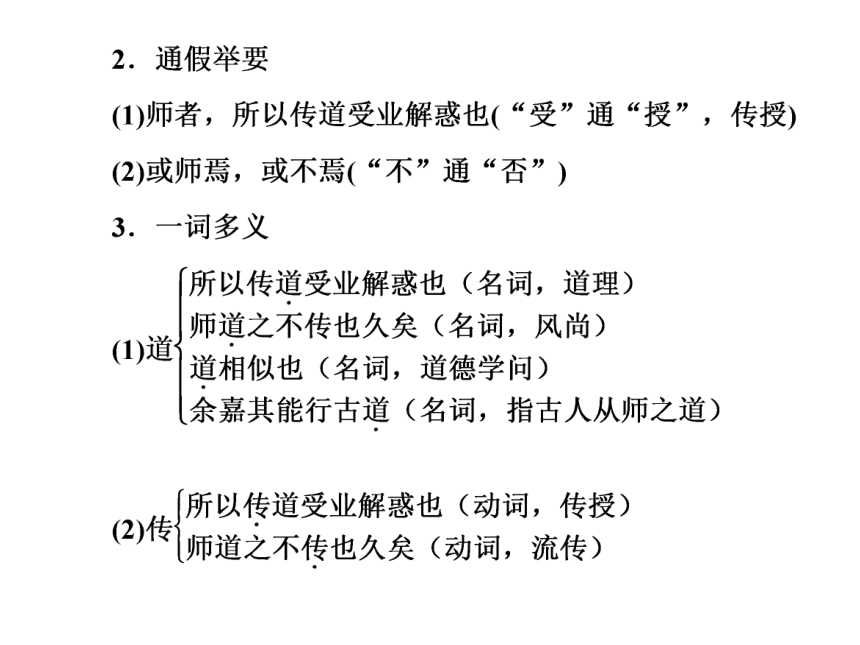

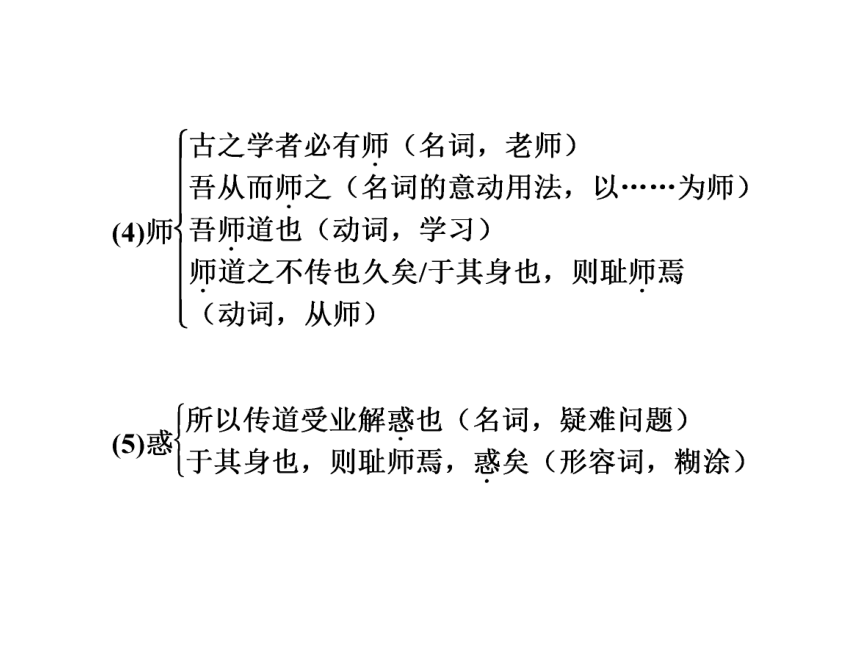

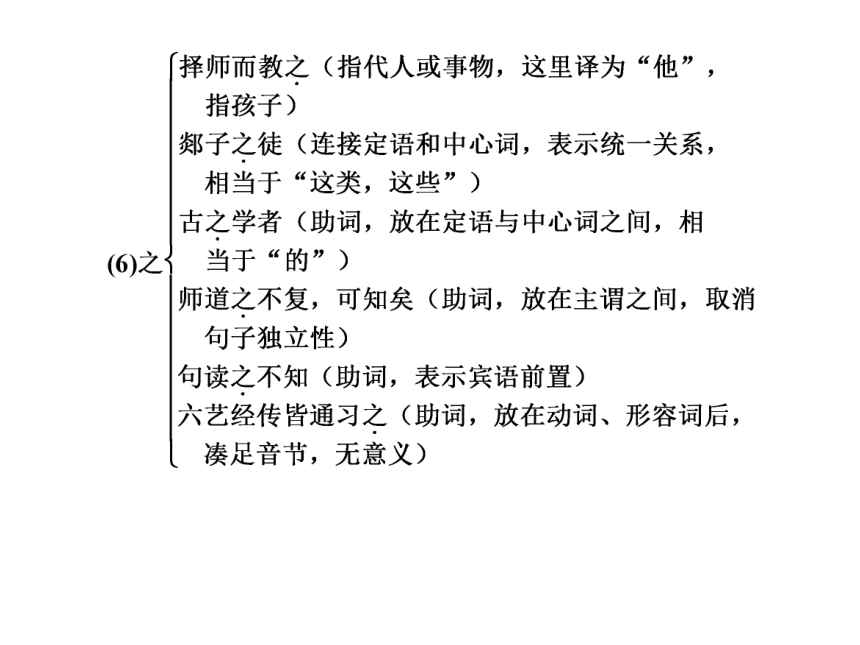

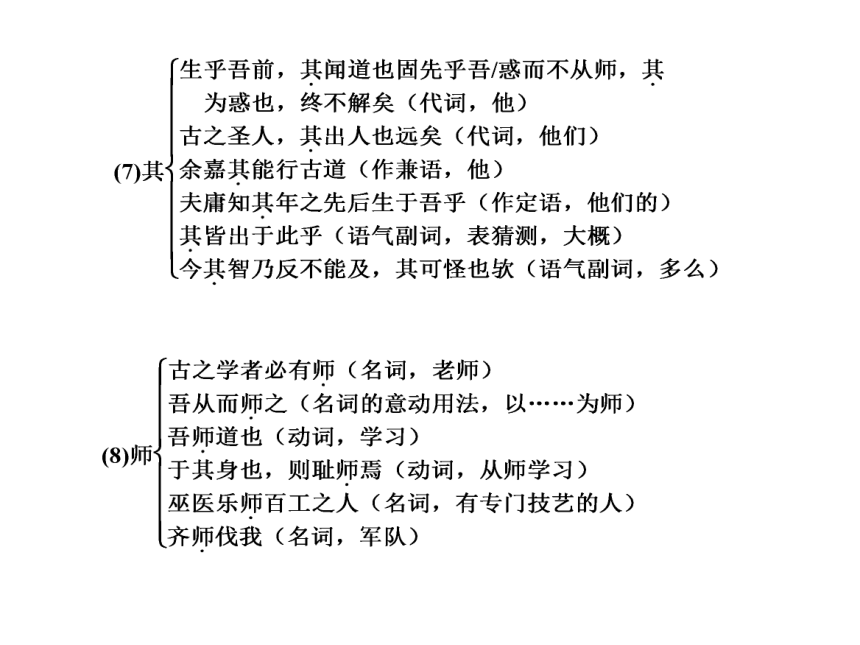

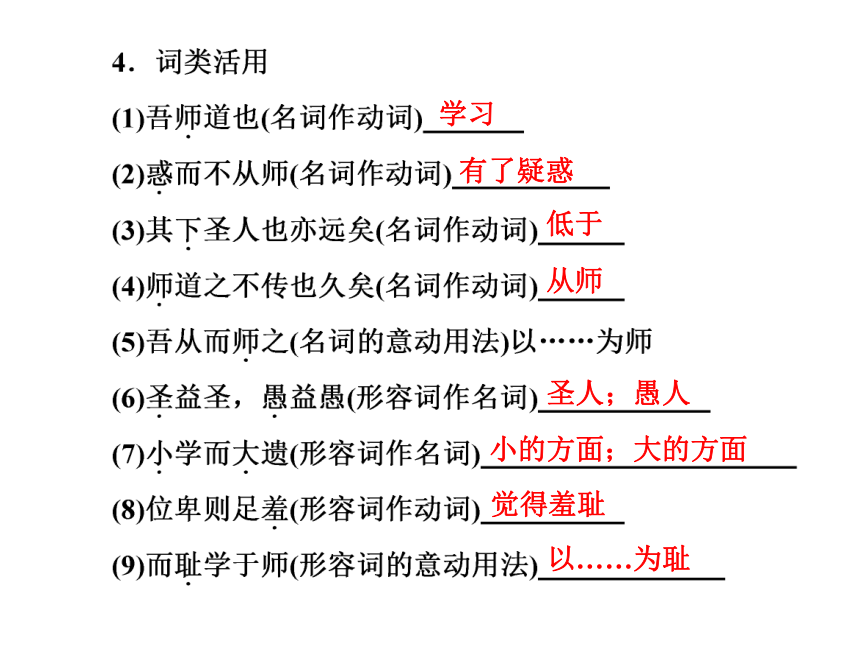

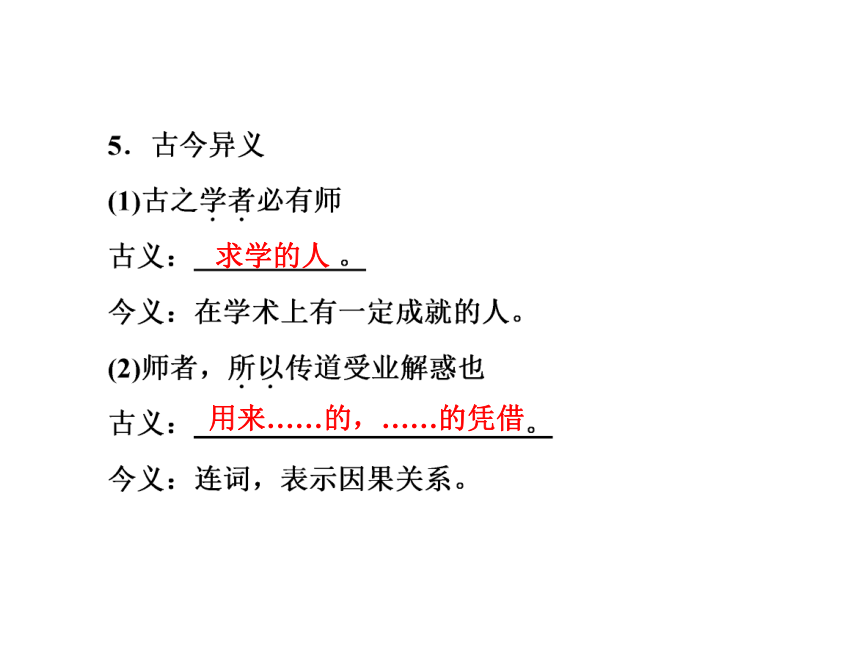

课件96张PPT。教师用书独具演示无论是春寒料峭,还是大雪纷飞;无论是夏日炎炎,还是秋风瑟瑟,他们总是为国之栋梁不知疲倦地忙碌着。他们苦心采撷片片绿叶,铺出脚下叠翠的小道;他们真心掇拾串串蓓蕾,变作眼前绚丽的彩霞;他们精心摘取枚枚锦瓣,穿成青青旖旎的花环;他们悉心收获累累硕果,化为人生路上哲思的佳篇。开心一颗,蚕丝吐尽,育出满园桃李;陋室两间,蜡烛燃竭,照亮几代新人。我们且不说老师是蜡烛,燃烧了自己照亮了别人;我们且不说老师是春蚕,用自己的生命织出似锦的未来;我们也不说老师是园丁,用辛勤的汗水浇灌出满园花开;我们更不说老师是人梯,用自己的肩膀把一个个幼小的身躯托向九天。这些都不足以表达老师们的伟大平凡,我们要说的是老师是把浩瀚沙漠里骆驼的忍耐力和莽莽田野中耕牛的执着合二为一的结合体,他们默默无闻的消耗着、心甘情愿的奉献着;拼足浑身精力,挤尽全部心血;几十年如一年,万余日如一日,用自己的青春哺育出新的青春闪光,把自己的生命转化成新的生命延续。“耕犁千亩食千箱,力尽筋疲皆负伤。但求众生终得饱,不求羸病卧残阳。”是人民教师的真实写照。学习 有了疑惑 低于 从师 圣人;愚人小的方面;大的方面觉得羞耻 以……为耻 求学的人 用来……的,……的凭借 两个词,动词“从”(跟从)和连词“而” 一般人 小的方面(文中指句读)要学习 不一定 老师,是用来传授道理、教给学业、解释疑难问题的人 道理存在的地方,就是老师存在的地方 不受世俗的限制 不明白句读,不能解决疑惑 他懂得道理本来比我早 却以向老师学习为耻 现在他们的见识竟反而赶不上(人家) 哪管他的年龄比我大还是比我小呢 所以传道受业解惑也 师之所存也 师之所存也 惑之不解 君子不齿 其可怪也欤 闻道有先后 术业有专攻 段解:从反面论述了从师的重要,批判当时士大夫之族轻视师德的坏风气。段解:以孔子对待老师的言行为例,说明从师应有的态度,阐明教和学的关系以及能者为师的道理。①如何理解开头两句的含意?

提示:文章开头便提出“古之学者必有师”的论断,紧接着概括指出师的作用“传道受业解惑”,以此作为全文立论的出发点和依据。在“传道受业解惑”三者之中,“传道”是核心,“受业”是手段,“解惑”是“传道受业”中必然遇到的问题。文章开篇鲜明地提出教师的责任,意义非凡。②本段主要论证了什么内容?采用了什么论证方法?有何表达效果?

提示:本段作者慨叹“师道之不传”的现状,批判当时社会士大夫阶层染上了耻于从师之恶习。本段主要采用了对比论证的方法,共有三组对比:“古之圣人”与“今之众人”对比,“爱其子”与“于其身”对比,“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”对比。通过对比造成强烈的反差效果,更有力地证明了“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”的观点。③作者引述孔子的言行,阐述了什么观点?

提示:作者引“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”之事,述孔子“三人行,则必有我师”之语,意在支撑本段的中心句“圣人无常师”,这也正是作者要论述的观点。

④作者为什么称赞李蟠?这一段与前文有什么联系?

提示:作者赞扬李蟠,既是对他不随流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又进一步倡导了从师学习的态度。这段话中“不拘于时”和“能行古道”分别照应了前文的第二、三段。【答案】本文的中心论点是“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”。围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准,接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要性。在第三段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要性和以能者为师的道理。最后一段,说明写本文的缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时,学于余”,“能行古道(行从师之道)”,又一次强调了他的观点。2.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后是“士大夫之族”,他主要批判的对象是谁?为什么?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】主要批判的对象:士大夫之族。

理由:①从行文的语气看,批判“今之众人”是用疑问语气,批判做父亲的人是用否定语气,批判“士大夫之族”用的则是讽刺语气。他对士大夫们不仅不满,而且表示出一种鄙夷和蔑视的态度,他们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。②“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与韩愈以“道”为师的观点格格不入。3.本文虽然是一篇鼓励人们从师学习的文章,却体现了韩愈对“从师”问题的深刻认识,这种深刻认识体现在哪些方面?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】韩愈在《师说》中的对“从师”问题的深刻认识,至少体现在三个方面:一是突破了一般人对教师作用认识的局限。从“授之书而习其句读”的“受业”,扩大到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。二是针对上层“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师之道的观念:从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这个石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。三是在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。4.本文的写作特点是什么?试举例并加以分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【答案】本文在写作上的特点是运用对比的手法,反复论证,并辅之以感叹句来加强说服力。例如第二段,首先用一个感叹句紧承前一段,转入对“师道之不传也久矣”的分析,然后从三方面作对比。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;

其次用对自己与对儿子的要求不同来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,批判士大夫的错误想法,指出这是“师道之不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,笔锋犀利。几个感叹句,均有加强感染力的作用。句式也有变化,“其皆出于此乎”,是用推测语气作判断;“吾未见其明也”,是用肯定语气作判断;“其可怪也欤”,是用惊诧语气作判断。“同”中有“变”,感情一层比一层强烈。5.指出下面这个句子的句式特点。

句读之不知,惑之不解。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【答案】宾语前置定义:举例论证是通过举具体的事例加以论证,从而使论证更具体、更有说服力的一种论证方法。

作用:运用具体事例,真实可信,增强文章说服力。

写法指点:(1)举例要简练概括。(2)举例要紧扣论点。(3)举例要析理透辟。在引用事实论据后,要充分讲道理,道理讲透彻了,文章才能有说服力。 材料二 在挪威的一个海港,出海渔船返回时,渔民们捕获的大部分沙丁鱼,总是等不及卖掉就已奄奄一息,只好低价处理。但一个叫汉斯的渔民捕的鱼却个个活蹦乱跳,人们竞相高价买走,原因何在?原来,汉斯捕到鱼后,就故意把一条窜来窜去的鲇鱼放进鱼槽,其他鱼感到惶恐不安,四处游动,因而保全了生命。某老板看到这个故事后,深受启发,他给自己管理松弛的公司请来几条“鲇鱼”——以管理严格著称的人,担任新主管。于是,公司的人立刻产生紧张感,纷纷活跃起来,每个人的工作达到了最佳状态,公司经营面貌焕然一新。

________________________________________________________________________【参考示例】 人的活力往往来自压力和挑战。如果没有压力和挑战,人们就会缺乏紧张感和忧患意识,进而丧失了斗志,在没有竞争的环境中死气沉沉,坐以待毙。世界拳王阿里为了使每场比赛皆立于不败之地,经常在比赛中为自己找一些“压力”,甚至用钱雇人充当自己的反对者,激起自己最大的斗志来击败对手;挪威某公司老板为了使本来死气沉沉的公司变得生气勃勃,焕然一新,运用“鲇鱼效应”,请来以管理严格著称的人担任新主管。于是公司人员立刻产生紧张感,纷纷活跃起来。所以说,只有不断地给自己压力和挑战,使自己产生紧张感和危机感,才能产生无穷无尽的动力,从而在竞争中成为优胜者。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,这种闪光的思想,被后世许多教育家加以引申发挥,为教育理论作出了很大的贡献。我们在学习过程中,也要学习这种精神,时时留心,处处向比自己强的人学习。同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,“不唯书,不唯上”。只有这样,才能提高自身能力。

【应用角度】 “尊敬老师”“博采众长者可成大器”“我们要敢于超越前人”“探索”“创新”“从师学习”“师生关系”等。张丽莉1983年出生,2006年从哈尔滨师范大学本科毕业,然后到佳木斯市第十九中学任教。她为人热情,工作十分认真,在学生心目中,张丽莉是一个关爱学生的好老师。【媒评文摘】 1.危急时刻,张丽莉本能地一扑一推,瞬间挽救了两条生命,而她却被碾压在车轮下,她的善举感动了无数人,我们为有这样的老师叫好。

——新华网

2.危机之中每一个来不及思索的本能动作,将生命的最美时刻绽放在世人面前,折射出张丽莉可贵的“舍己救人”的精神。

——新浪网首先走入我视野的韩愈并不是其诗人的身份,而是他散文大家的不凡气度。韩潮苏海,从这个精确的概括中,只一个“潮”字,就突现了韩愈文风的特色,那种狂涛迅浪、澎湃汹涌、锐不可当的气势,铺天盖地而来,让人有不敢仰视之感。

我一向喜欢韩文却不爱读韩诗,以为其文美而气盛,诗却句险而意奇,不甚像诗,倒是有几首“正常”的小诗,写得非常有韵味,清新可爱,比如这一首就丝毫不见奇险之气:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”然而,最终留在我心底的韩愈,却是其人其事与其风骨。韩愈一生磊落忠朴,在政治上主儒学,斥佛老,为文反对六朝浮夸艳丽之风,提倡复古文,提出文以载道,遵从词必己出,为人处世不平即鸣。开始的那首诗就是韩愈作于五十二岁贬官途中。当年宪宗崇佛,迎佛骨入宫,以致劳民伤财,韩愈即上《论佛骨表》劝阻,结果触宪宗之怒,一纸令下贬谪潮州。岭南在唐代还是南蛮之地,民智未开,毒虫猛兽遍地,贬官岭南等同流放。直言被贬已是不幸,更不幸贬地是岭南,悲愤的韩愈,凄凄惶惶南下,给赶来的侄孙写下这首著名的《左迁至蓝关示侄孙湘》,诗中有不平的申诉,又流露出对未来的彷徨心情。“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”,最堪咀嚼,我们仿佛看见又伤心又悲愤又凄凉的诗人,立马回望长安,但望不见长安,连秦岭也隐在一片烟云中,而前路还十分遥远;离不忍离,去不忍去,但始终还是要走。这是我最喜欢,印象最深刻的一首韩诗,诗情喷薄而出,又感人至深,应了韩愈自己的观点:欢愉之辞难工,而穷苦之言易好。纵观韩愈一生,两次被贬,均是犯上直言而招罪,古语有云,前事不忘,后事之师,韩愈竟然会重蹈覆辙,一错再错,其“愚笨”和“不智”直为“智者”所笑所讥所耻,试问那些惯于揣摩上意,溜须拍马的人,会这样呆?那些热衷仕途,贪官恋栈之徒,只恐拍马无门,溜须无路,会白白放过一次大好机会,肯傻乎乎据理直言、冒犯龙颜?史记韩愈“操行坚正,鲠言无所忌”,晚年还以衰朽之躯,只身到叛军营中劝降。叛军列兵帐前,刀枪齐举,但韩愈无所畏缩,大义凛然,直斥其非,其英雄气概,过人胆识不亚于单刀赴会的关云长。假若个个热衷仕途,贪务虚名者,都有此风骨和气节,又何妨热衷,何惧贪务?不恨其多只恨其少,不怕其烈只怕其淡矣。微斯人,谁能“致君尧舜上,再使风俗淳”?

当官不为民做主,不如回家种红薯,被贬潮州的韩愈并没有因个人不幸而意志消沉,而是切切实实地做了几件好事:杀鳄除害,兴修水利,兴办教育,后来改迁袁州,还继续赎取奴婢,禁止人口买卖。在上即直言陈事,兼济天下,在下即务实求是,福泽一方;不以善小而不为,不以恶小而为之,韩愈一生可谓言行一致,比起那些志大才疏,高不成低不就之辈来,不怨天,不尤人,不放弃,切切实实做好本分,真正身体力行做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。可敬!可佩!可歌!其实韩愈在潮州只是逗留了短短八个月,但他播下的种子,带来的希望,却是一直默默萌芽,暗暗闪亮,韩愈又像一座高山,一湾绿水,永远留在潮州,润养着潮州。“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”古往今来,历史上曾出现过多少王侯将相,有过多少名士英杰,不少人竖碑刻石,造庙建寺,希望可以人过留名,炳照青史,然而,刻在石上的,写在书上的,不少早湮没在岁月的最深处,早已蔓草青青,有几多还真实地活在后人心中?在潮州短短八个月的韩愈,竟然令一片山河尽姓韩:潮州的江改叫韩江,潮州的山改叫韩山。王侯将相能让江山易姓,但有几个能让山河改姓?以山河为姓,人心作书,伟哉,韩愈!壮哉,韩愈!云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长!

(有删改)

【精要赏析】 这篇散文,写得大气磅礴。读罢让人感觉如饮甘露,脑中韩愈的形象久久不去。通过文章的描述,我们从中可看出韩愈为人正直,敢于犯颜直谏;心系百姓,为苍生谋福利;对国家忠心耿耿,不顾个人安危的铮铮铁骨。【教学过程】

一、作者及文体简介

见本课“相关知识”。

二、字词解释

见本课“基础梳理”。三、结构分析

《师说》是一篇有着很强的现实针对性,有着卓越见解的议论文。在本篇议论文中,作者运用流利畅达的笔触,通过反复论辩,申明了为师的性质与作用;从师的重要意义与正确途径,批评了当时普遍存在的不重师道的不良习俗;推动了乐于从师善于学习的社会风气的形成。

第一段,正面阐述教师的作用、从师的必要性和择师的标准。本段分为三个层次。第一层(第1、2句),阐述教师的作用。作者用六个字概括了教师的三个作用:“传道”“受业”“解惑”。

第二层(第3、4句),阐述从师的必要性。作者从反面指出,“惑而不从师,其为惑也,终不解矣”,说明有惑必须从师。

第三层(第5~7句),阐述择师的标准,第7句是本段的结论,也是全文的中心论点,概括地提出了择师的标准。

第二段,运用对比的方法,批判“士大夫之族”耻于从师的不良风气。本段分为四个层次。第一层(第1~3句),慨叹师道不传,指出师道不传的危害。这一层承接上文从师的标准,并领起下文对耻于从师的不良风气的批判。

第二层(第4~6句),把“古之圣人”从师而问与“今之众人”耻学于师对比,指出“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”的原因。

第三层(第7~9句),把习句读从师与惑而不从师的现象对比,批评“今之众人”“小学而大遗”的不明智的做法。

第四层(第10~15句),把巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族讥笑相师对比,批评士大夫之族耻于从师的恶习。第三段,以孔子从师的范例,进一步阐明从师的必要和“道之所存,师之所存”的道理。

第二段和第三段,分别从反面和正面阐明了“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的中心论点。

第四段,说明作《师说》的原因。继第三段引“古之圣人”孔子从师的范例之后,以李蟠作为当时后生晚辈从师求学的范例,对李蟠是勉励,对当时求学的人是号召。内容详解

第一段,提出全文的中心论点。

本文的中心论点在开篇的第一句话中就带出,“古之学者必有师”。托古言事,更增加了立论的力度。接着,对“师”的职责提出了独到的见解:“师者,所以传道受业解惑也。”这简短的概括。包含了丰富而深刻的内涵。在传道、受业、解惑三者当中,传道是核心。所谓“道”,就是儒家的思想。在佛、老盛行的唐代,韩愈倡导“古文运动”。主张“文以明道”,表现出反映社会现实的积极进取精神。如果说“传道”是目的,那么“受业”就是手段。“业”是指儒家的经典,是“道”的载体。在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,所以老师具体的任务就是“解惑”。而韩愈也正是从这方面申述了从师学习的必要性:“惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”这一有力的论辩,解决了“从师”的问题,已不容置疑。然后,将讨论的焦点引到择师的态度和标准上来,推出了“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的结论。这一观点直接指向了士大夫阶层的门第观念,具有在学问面前人人平等的民主精神和辨证思想。第二段,批判“士大夫之族”的“耻学于师”。

本文有复杂的写作背景,并不是一时的即兴之作。经过前面一段的理性陈述,涌动在作者心中的“不平之气”终于一吐为快。第二段以感叹发端,携着批判的锋芒,如暴风骤雨,涤荡乾坤,令人耳目一新。“师道”唯其失传“久矣”,则今日扭转世风更难。作者运用了三组对比,将论述的重点转移到批判现实中来。先以“古之圣人”比照“今之众人”,得出了“圣益圣,愚益愚”的结论;再以择师教子和自身“耻师焉”作对比,得出了“小学而大遗”的结论;最后将“巫医乐师百工之人”和“士大夫之族”的学习态度进行对比,揭示了尊卑贵贱和智力高下成反比的奇怪现象,发人深省。第三段,援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师生关系。

这一段的开头语气又归于和缓、理智,在平易中道出“圣人无常师”的事实。虽然论述文字很少,但十分有力。无论是举实事,还是引言谈,都能令人心服。最后,作者以“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”作结,既是对前面有关从师学习态度的申述,也是对师生关系、师道关系的新的概括。这一思想表现了一种动态观,用相对的、发展的眼光看待师生关系,将老师和学生之间那条人为的固定的界限取消了,并对自古以来“师道尊严”的传统提出了挑战。这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,对教育理论做出了很大的贡献。可是在当时,却遭到士大夫阶层的鄙视和痛恨,也不为一般人所理解。第四段,说明写作缘起。

从表面上看,《师说》是为了鼓励一个十七岁的孩子学“古文”而作的,也许还包含了一点自鸣得意的意思(因为李蟠“不拘于时,学于余”),实际上这只不过是触动韩愈发表议论的一个契机,或者干脆说是一个借口。全文论证严密,说理透辟,是一篇深思熟虑的作品,它的意义远远超出了一对师生之间的往来赠答。四、重点、难点解析

1.“说”是一种文体,是议论文的一种。“师说”就是论述从师学习的道理。本文的中心论点是什么?是怎样围绕中心论述的?明确:本文的中心论点是“古之学者必有师”。围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准,接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要。在第三段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要和以能者为师的道理。最后一段,说明写本文的缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时,学于余”。“能行古道(行从师之道)”,又一次强调了他的观点。2.试摘录作者关于老师的职能、从师学习的必要、择师的原则等方面的精辟论述,体会其深刻含意。

明确:关于老师的职能:“师者,所以传道受业解惑也。” ——把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道受业解惑”,这在当时是一个了不起的进步,并意味着不仅“童子”要从师学习,所有有志于学问的成年人也要从师学习。

关于从师学习的必要:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为感也,终不解矣。”—— 否定“生而知之”,明确“学而后知”,严正批驳了上层“士大夫之族”宣扬的血统论和先验论,具有积极意义。关于择师标准:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”针砭了当时上层社会只看门第高低,不重真才实学的恶劣风气,提出了全新的择师观念。3.阅读“嗟呼!师道之不传也久矣!……其可怪也欤!”一段文字,讨论下列问题:

(1)本段有哪几个对比?每个对比中,正确的态度与错误的态度各是什么?由于采取错误态度,带来什么严重后果?

(2)几个对比相互之间有什么关系?它们在段落中的先后顺序能否调换?为什么?

(3)每个对比之后,作者都抒发了自己的感慨,有关句子的语调相同吗?有什么意义?明确:(1)本段有三个对比,第一个是古之圣人“从师而问”与今之众人“耻学于师”的对比;第二个是“爱其子,择师而教之”与“于其身也,则耻师焉”的对比,致使“小学而大遗”“未见其明”;第三个是巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族对从师者“群聚而笑之”的对比,致使“其智乃反不能及”。

(2)几个对比之间有纵比、本身自相矛盾的事实相比、横比的关系,先后顺序不能调换。因为本段段首句是“嗟呼!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”三个对比的顺序与之相应。(3)语调不同,“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”这是疑问语调:“……小学而大遗,吾未见其明也。”这是陈述语调:“……今其智乃反不能及,其可怪也欤!”这是感叹语调,语调富于变化,不仅文气很顺,而且也增强了文章论辩的逻辑力量。五、论证方法

1.下定义、作结论

中国古代散文,尤其是唐以前,不以议论见长。能言善辩如孟子、荀子,也总是在他们议论文章中运用比喻和寓言故事来帮助说理。相比之下,韩愈这篇论说文却在逻辑思维方面大大超过了前人。这表现在概念明晰、论证严密上。如文章一开头就断言,“古之学者必有师”,并下定义说:“师者,所以传道受业解惑也。”接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有强大的说服力。2.对比论证

本文第二段写得最为精彩,这和恰当地运用了对比的论证方法有直接的关系。这段所用的三组对比有一个共同的特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。如,“古之圣人”才智高,尚且从师学习:“今之众人”才智低,反而“耻学于师”。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理,则作者主张从师学习的观点不言自明。3.引用论证

引用是论说文中常用的论证方法,这在现在的学术论文中也是最常见的。本文第三段,作者引述了孔子的言行来进一步阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。有了孔子这样一个强大的支持者,更增强了说服力。而在短短的几行字中,述事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。六、语言特色

1.排比对偶句

韩愈的散文以气势充沛、笔力雄放著称,这体现在多用排比和对偶句式上。他的这种风格,在本文中,也得到了充分的体现。如“生乎吾前……生乎吾后……”;“古之圣人……今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势飞动,增强了表现力。2.连珠句

连珠,又称顶珠、蝉联,民间俗称为“咬字”,即用上一句的结尾字,作下句的开头,首尾相连,“历历如贯珠”。本文这样的句式很多,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子之间的连接,使论述环环相扣,严密紧凑。3.丰富的语气表达

丰富的语气表达,可以增强文章的生动性。本文在这方面是相当成功的。如用“嗟乎”“呜呼”这样的语气词加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的限制语句表示结论的无可置疑。文章的第二段。一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,是疑问语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”,是感叹语气。这种错综变化的语句,使议论更生动。说理更深刻。【知识拓展】

韩愈和“古文运动”

韩愈(768-824),字退之,河阳(今河南孟州)人。其郡望为昌黎郡,故自称“昌黎韩愈”,世称“韩昌黎”。25岁中进士,做过唐朝中央教育机构“国子监”的官员。曾任吏部侍郎,故又被称为“韩吏部”。是唐代杰出的散文家。韩愈生活在“安史之乱”以后宦官专权、藩镇割据、政治腐败的中唐时期。他在政治上比较守旧,倾向于维护当时豪族地主阶层的利益。但是他重视人才的培养和选拔,主张任人唯贤。他任监察御史时,曾提出减免赋役,并因此遭到贬斥。他反对藩镇割据,并亲身协助宰相裴度平定了淮西藩镇吴元济叛乱。他反对当时封建统治者大力提倡的佛教、道教,结果再次遭贬。这些方面虽然都是从维护封建统治出发,但在当时是有进步意义的。韩愈在文学上的作为,主要是倡导“古文运动”,反对六朝以来讲究排偶、辞藻的艳丽浮夸的文风。他大力提倡“言之有物”的古文,强调学习先秦、两汉的文章,并且和柳宗元等躬行实践,终于把文章从形式主义桎梏中解放出来。在创作上,他们虽然强调学古,但是主张“辞必己出”“唯陈言之务去”“师其意不师其辞”“文从字顺各识职”。这些理论,对我们写作是有借鉴意义的。《师说》赏析

《师说》论点鲜明,结构严谨,正反对比,事实充分,说理透彻,气势磅礴,有极强的说服力和感染力。文章先从历史事实“古之学者必有师”、老师能“传道受业解惑”、学者定会遇到疑难“人非生而知之者,孰能无惑”三个方面证明了从师学习的必要性和重要性。对于老师的年长年少,作者认为“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”,明确了择师的标准。接着就从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人,先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;次用人们对自己与对儿子的要求不同来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道之不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要。作者从“道之所存,师之所存”的择师标准出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的论断。为了证明这一论断,作者选择了孔子的言行来佐证。在当时人们的心中,孔子是圣人,圣人尚且如此,那一般人就更不必说了。而且作者虽只用了寥寥数语,而孔子的言行却写得具体,因而很有说服力。这样,文章以其鲜明的中心、清晰的层次、充分的说理,体现了逻辑思维的严密。

提示:文章开头便提出“古之学者必有师”的论断,紧接着概括指出师的作用“传道受业解惑”,以此作为全文立论的出发点和依据。在“传道受业解惑”三者之中,“传道”是核心,“受业”是手段,“解惑”是“传道受业”中必然遇到的问题。文章开篇鲜明地提出教师的责任,意义非凡。②本段主要论证了什么内容?采用了什么论证方法?有何表达效果?

提示:本段作者慨叹“师道之不传”的现状,批判当时社会士大夫阶层染上了耻于从师之恶习。本段主要采用了对比论证的方法,共有三组对比:“古之圣人”与“今之众人”对比,“爱其子”与“于其身”对比,“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”对比。通过对比造成强烈的反差效果,更有力地证明了“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”的观点。③作者引述孔子的言行,阐述了什么观点?

提示:作者引“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”之事,述孔子“三人行,则必有我师”之语,意在支撑本段的中心句“圣人无常师”,这也正是作者要论述的观点。

④作者为什么称赞李蟠?这一段与前文有什么联系?

提示:作者赞扬李蟠,既是对他不随流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又进一步倡导了从师学习的态度。这段话中“不拘于时”和“能行古道”分别照应了前文的第二、三段。【答案】本文的中心论点是“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”。围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准,接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要性。在第三段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要性和以能者为师的道理。最后一段,说明写本文的缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时,学于余”,“能行古道(行从师之道)”,又一次强调了他的观点。2.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后是“士大夫之族”,他主要批判的对象是谁?为什么?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】主要批判的对象:士大夫之族。

理由:①从行文的语气看,批判“今之众人”是用疑问语气,批判做父亲的人是用否定语气,批判“士大夫之族”用的则是讽刺语气。他对士大夫们不仅不满,而且表示出一种鄙夷和蔑视的态度,他们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。②“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与韩愈以“道”为师的观点格格不入。3.本文虽然是一篇鼓励人们从师学习的文章,却体现了韩愈对“从师”问题的深刻认识,这种深刻认识体现在哪些方面?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】韩愈在《师说》中的对“从师”问题的深刻认识,至少体现在三个方面:一是突破了一般人对教师作用认识的局限。从“授之书而习其句读”的“受业”,扩大到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。二是针对上层“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师之道的观念:从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这个石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。三是在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。4.本文的写作特点是什么?试举例并加以分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【答案】本文在写作上的特点是运用对比的手法,反复论证,并辅之以感叹句来加强说服力。例如第二段,首先用一个感叹句紧承前一段,转入对“师道之不传也久矣”的分析,然后从三方面作对比。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;

其次用对自己与对儿子的要求不同来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,批判士大夫的错误想法,指出这是“师道之不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,笔锋犀利。几个感叹句,均有加强感染力的作用。句式也有变化,“其皆出于此乎”,是用推测语气作判断;“吾未见其明也”,是用肯定语气作判断;“其可怪也欤”,是用惊诧语气作判断。“同”中有“变”,感情一层比一层强烈。5.指出下面这个句子的句式特点。

句读之不知,惑之不解。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【答案】宾语前置定义:举例论证是通过举具体的事例加以论证,从而使论证更具体、更有说服力的一种论证方法。

作用:运用具体事例,真实可信,增强文章说服力。

写法指点:(1)举例要简练概括。(2)举例要紧扣论点。(3)举例要析理透辟。在引用事实论据后,要充分讲道理,道理讲透彻了,文章才能有说服力。 材料二 在挪威的一个海港,出海渔船返回时,渔民们捕获的大部分沙丁鱼,总是等不及卖掉就已奄奄一息,只好低价处理。但一个叫汉斯的渔民捕的鱼却个个活蹦乱跳,人们竞相高价买走,原因何在?原来,汉斯捕到鱼后,就故意把一条窜来窜去的鲇鱼放进鱼槽,其他鱼感到惶恐不安,四处游动,因而保全了生命。某老板看到这个故事后,深受启发,他给自己管理松弛的公司请来几条“鲇鱼”——以管理严格著称的人,担任新主管。于是,公司的人立刻产生紧张感,纷纷活跃起来,每个人的工作达到了最佳状态,公司经营面貌焕然一新。

________________________________________________________________________【参考示例】 人的活力往往来自压力和挑战。如果没有压力和挑战,人们就会缺乏紧张感和忧患意识,进而丧失了斗志,在没有竞争的环境中死气沉沉,坐以待毙。世界拳王阿里为了使每场比赛皆立于不败之地,经常在比赛中为自己找一些“压力”,甚至用钱雇人充当自己的反对者,激起自己最大的斗志来击败对手;挪威某公司老板为了使本来死气沉沉的公司变得生气勃勃,焕然一新,运用“鲇鱼效应”,请来以管理严格著称的人担任新主管。于是公司人员立刻产生紧张感,纷纷活跃起来。所以说,只有不断地给自己压力和挑战,使自己产生紧张感和危机感,才能产生无穷无尽的动力,从而在竞争中成为优胜者。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,这种闪光的思想,被后世许多教育家加以引申发挥,为教育理论作出了很大的贡献。我们在学习过程中,也要学习这种精神,时时留心,处处向比自己强的人学习。同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,“不唯书,不唯上”。只有这样,才能提高自身能力。

【应用角度】 “尊敬老师”“博采众长者可成大器”“我们要敢于超越前人”“探索”“创新”“从师学习”“师生关系”等。张丽莉1983年出生,2006年从哈尔滨师范大学本科毕业,然后到佳木斯市第十九中学任教。她为人热情,工作十分认真,在学生心目中,张丽莉是一个关爱学生的好老师。【媒评文摘】 1.危急时刻,张丽莉本能地一扑一推,瞬间挽救了两条生命,而她却被碾压在车轮下,她的善举感动了无数人,我们为有这样的老师叫好。

——新华网

2.危机之中每一个来不及思索的本能动作,将生命的最美时刻绽放在世人面前,折射出张丽莉可贵的“舍己救人”的精神。

——新浪网首先走入我视野的韩愈并不是其诗人的身份,而是他散文大家的不凡气度。韩潮苏海,从这个精确的概括中,只一个“潮”字,就突现了韩愈文风的特色,那种狂涛迅浪、澎湃汹涌、锐不可当的气势,铺天盖地而来,让人有不敢仰视之感。

我一向喜欢韩文却不爱读韩诗,以为其文美而气盛,诗却句险而意奇,不甚像诗,倒是有几首“正常”的小诗,写得非常有韵味,清新可爱,比如这一首就丝毫不见奇险之气:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”然而,最终留在我心底的韩愈,却是其人其事与其风骨。韩愈一生磊落忠朴,在政治上主儒学,斥佛老,为文反对六朝浮夸艳丽之风,提倡复古文,提出文以载道,遵从词必己出,为人处世不平即鸣。开始的那首诗就是韩愈作于五十二岁贬官途中。当年宪宗崇佛,迎佛骨入宫,以致劳民伤财,韩愈即上《论佛骨表》劝阻,结果触宪宗之怒,一纸令下贬谪潮州。岭南在唐代还是南蛮之地,民智未开,毒虫猛兽遍地,贬官岭南等同流放。直言被贬已是不幸,更不幸贬地是岭南,悲愤的韩愈,凄凄惶惶南下,给赶来的侄孙写下这首著名的《左迁至蓝关示侄孙湘》,诗中有不平的申诉,又流露出对未来的彷徨心情。“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”,最堪咀嚼,我们仿佛看见又伤心又悲愤又凄凉的诗人,立马回望长安,但望不见长安,连秦岭也隐在一片烟云中,而前路还十分遥远;离不忍离,去不忍去,但始终还是要走。这是我最喜欢,印象最深刻的一首韩诗,诗情喷薄而出,又感人至深,应了韩愈自己的观点:欢愉之辞难工,而穷苦之言易好。纵观韩愈一生,两次被贬,均是犯上直言而招罪,古语有云,前事不忘,后事之师,韩愈竟然会重蹈覆辙,一错再错,其“愚笨”和“不智”直为“智者”所笑所讥所耻,试问那些惯于揣摩上意,溜须拍马的人,会这样呆?那些热衷仕途,贪官恋栈之徒,只恐拍马无门,溜须无路,会白白放过一次大好机会,肯傻乎乎据理直言、冒犯龙颜?史记韩愈“操行坚正,鲠言无所忌”,晚年还以衰朽之躯,只身到叛军营中劝降。叛军列兵帐前,刀枪齐举,但韩愈无所畏缩,大义凛然,直斥其非,其英雄气概,过人胆识不亚于单刀赴会的关云长。假若个个热衷仕途,贪务虚名者,都有此风骨和气节,又何妨热衷,何惧贪务?不恨其多只恨其少,不怕其烈只怕其淡矣。微斯人,谁能“致君尧舜上,再使风俗淳”?

当官不为民做主,不如回家种红薯,被贬潮州的韩愈并没有因个人不幸而意志消沉,而是切切实实地做了几件好事:杀鳄除害,兴修水利,兴办教育,后来改迁袁州,还继续赎取奴婢,禁止人口买卖。在上即直言陈事,兼济天下,在下即务实求是,福泽一方;不以善小而不为,不以恶小而为之,韩愈一生可谓言行一致,比起那些志大才疏,高不成低不就之辈来,不怨天,不尤人,不放弃,切切实实做好本分,真正身体力行做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。可敬!可佩!可歌!其实韩愈在潮州只是逗留了短短八个月,但他播下的种子,带来的希望,却是一直默默萌芽,暗暗闪亮,韩愈又像一座高山,一湾绿水,永远留在潮州,润养着潮州。“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”古往今来,历史上曾出现过多少王侯将相,有过多少名士英杰,不少人竖碑刻石,造庙建寺,希望可以人过留名,炳照青史,然而,刻在石上的,写在书上的,不少早湮没在岁月的最深处,早已蔓草青青,有几多还真实地活在后人心中?在潮州短短八个月的韩愈,竟然令一片山河尽姓韩:潮州的江改叫韩江,潮州的山改叫韩山。王侯将相能让江山易姓,但有几个能让山河改姓?以山河为姓,人心作书,伟哉,韩愈!壮哉,韩愈!云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长!

(有删改)

【精要赏析】 这篇散文,写得大气磅礴。读罢让人感觉如饮甘露,脑中韩愈的形象久久不去。通过文章的描述,我们从中可看出韩愈为人正直,敢于犯颜直谏;心系百姓,为苍生谋福利;对国家忠心耿耿,不顾个人安危的铮铮铁骨。【教学过程】

一、作者及文体简介

见本课“相关知识”。

二、字词解释

见本课“基础梳理”。三、结构分析

《师说》是一篇有着很强的现实针对性,有着卓越见解的议论文。在本篇议论文中,作者运用流利畅达的笔触,通过反复论辩,申明了为师的性质与作用;从师的重要意义与正确途径,批评了当时普遍存在的不重师道的不良习俗;推动了乐于从师善于学习的社会风气的形成。

第一段,正面阐述教师的作用、从师的必要性和择师的标准。本段分为三个层次。第一层(第1、2句),阐述教师的作用。作者用六个字概括了教师的三个作用:“传道”“受业”“解惑”。

第二层(第3、4句),阐述从师的必要性。作者从反面指出,“惑而不从师,其为惑也,终不解矣”,说明有惑必须从师。

第三层(第5~7句),阐述择师的标准,第7句是本段的结论,也是全文的中心论点,概括地提出了择师的标准。

第二段,运用对比的方法,批判“士大夫之族”耻于从师的不良风气。本段分为四个层次。第一层(第1~3句),慨叹师道不传,指出师道不传的危害。这一层承接上文从师的标准,并领起下文对耻于从师的不良风气的批判。

第二层(第4~6句),把“古之圣人”从师而问与“今之众人”耻学于师对比,指出“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”的原因。

第三层(第7~9句),把习句读从师与惑而不从师的现象对比,批评“今之众人”“小学而大遗”的不明智的做法。

第四层(第10~15句),把巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族讥笑相师对比,批评士大夫之族耻于从师的恶习。第三段,以孔子从师的范例,进一步阐明从师的必要和“道之所存,师之所存”的道理。

第二段和第三段,分别从反面和正面阐明了“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的中心论点。

第四段,说明作《师说》的原因。继第三段引“古之圣人”孔子从师的范例之后,以李蟠作为当时后生晚辈从师求学的范例,对李蟠是勉励,对当时求学的人是号召。内容详解

第一段,提出全文的中心论点。

本文的中心论点在开篇的第一句话中就带出,“古之学者必有师”。托古言事,更增加了立论的力度。接着,对“师”的职责提出了独到的见解:“师者,所以传道受业解惑也。”这简短的概括。包含了丰富而深刻的内涵。在传道、受业、解惑三者当中,传道是核心。所谓“道”,就是儒家的思想。在佛、老盛行的唐代,韩愈倡导“古文运动”。主张“文以明道”,表现出反映社会现实的积极进取精神。如果说“传道”是目的,那么“受业”就是手段。“业”是指儒家的经典,是“道”的载体。在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,所以老师具体的任务就是“解惑”。而韩愈也正是从这方面申述了从师学习的必要性:“惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”这一有力的论辩,解决了“从师”的问题,已不容置疑。然后,将讨论的焦点引到择师的态度和标准上来,推出了“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的结论。这一观点直接指向了士大夫阶层的门第观念,具有在学问面前人人平等的民主精神和辨证思想。第二段,批判“士大夫之族”的“耻学于师”。

本文有复杂的写作背景,并不是一时的即兴之作。经过前面一段的理性陈述,涌动在作者心中的“不平之气”终于一吐为快。第二段以感叹发端,携着批判的锋芒,如暴风骤雨,涤荡乾坤,令人耳目一新。“师道”唯其失传“久矣”,则今日扭转世风更难。作者运用了三组对比,将论述的重点转移到批判现实中来。先以“古之圣人”比照“今之众人”,得出了“圣益圣,愚益愚”的结论;再以择师教子和自身“耻师焉”作对比,得出了“小学而大遗”的结论;最后将“巫医乐师百工之人”和“士大夫之族”的学习态度进行对比,揭示了尊卑贵贱和智力高下成反比的奇怪现象,发人深省。第三段,援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师生关系。

这一段的开头语气又归于和缓、理智,在平易中道出“圣人无常师”的事实。虽然论述文字很少,但十分有力。无论是举实事,还是引言谈,都能令人心服。最后,作者以“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”作结,既是对前面有关从师学习态度的申述,也是对师生关系、师道关系的新的概括。这一思想表现了一种动态观,用相对的、发展的眼光看待师生关系,将老师和学生之间那条人为的固定的界限取消了,并对自古以来“师道尊严”的传统提出了挑战。这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,对教育理论做出了很大的贡献。可是在当时,却遭到士大夫阶层的鄙视和痛恨,也不为一般人所理解。第四段,说明写作缘起。

从表面上看,《师说》是为了鼓励一个十七岁的孩子学“古文”而作的,也许还包含了一点自鸣得意的意思(因为李蟠“不拘于时,学于余”),实际上这只不过是触动韩愈发表议论的一个契机,或者干脆说是一个借口。全文论证严密,说理透辟,是一篇深思熟虑的作品,它的意义远远超出了一对师生之间的往来赠答。四、重点、难点解析

1.“说”是一种文体,是议论文的一种。“师说”就是论述从师学习的道理。本文的中心论点是什么?是怎样围绕中心论述的?明确:本文的中心论点是“古之学者必有师”。围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准,接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要。在第三段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要和以能者为师的道理。最后一段,说明写本文的缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时,学于余”。“能行古道(行从师之道)”,又一次强调了他的观点。2.试摘录作者关于老师的职能、从师学习的必要、择师的原则等方面的精辟论述,体会其深刻含意。

明确:关于老师的职能:“师者,所以传道受业解惑也。” ——把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道受业解惑”,这在当时是一个了不起的进步,并意味着不仅“童子”要从师学习,所有有志于学问的成年人也要从师学习。

关于从师学习的必要:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为感也,终不解矣。”—— 否定“生而知之”,明确“学而后知”,严正批驳了上层“士大夫之族”宣扬的血统论和先验论,具有积极意义。关于择师标准:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”针砭了当时上层社会只看门第高低,不重真才实学的恶劣风气,提出了全新的择师观念。3.阅读“嗟呼!师道之不传也久矣!……其可怪也欤!”一段文字,讨论下列问题:

(1)本段有哪几个对比?每个对比中,正确的态度与错误的态度各是什么?由于采取错误态度,带来什么严重后果?

(2)几个对比相互之间有什么关系?它们在段落中的先后顺序能否调换?为什么?

(3)每个对比之后,作者都抒发了自己的感慨,有关句子的语调相同吗?有什么意义?明确:(1)本段有三个对比,第一个是古之圣人“从师而问”与今之众人“耻学于师”的对比;第二个是“爱其子,择师而教之”与“于其身也,则耻师焉”的对比,致使“小学而大遗”“未见其明”;第三个是巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族对从师者“群聚而笑之”的对比,致使“其智乃反不能及”。

(2)几个对比之间有纵比、本身自相矛盾的事实相比、横比的关系,先后顺序不能调换。因为本段段首句是“嗟呼!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”三个对比的顺序与之相应。(3)语调不同,“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”这是疑问语调:“……小学而大遗,吾未见其明也。”这是陈述语调:“……今其智乃反不能及,其可怪也欤!”这是感叹语调,语调富于变化,不仅文气很顺,而且也增强了文章论辩的逻辑力量。五、论证方法

1.下定义、作结论

中国古代散文,尤其是唐以前,不以议论见长。能言善辩如孟子、荀子,也总是在他们议论文章中运用比喻和寓言故事来帮助说理。相比之下,韩愈这篇论说文却在逻辑思维方面大大超过了前人。这表现在概念明晰、论证严密上。如文章一开头就断言,“古之学者必有师”,并下定义说:“师者,所以传道受业解惑也。”接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有强大的说服力。2.对比论证

本文第二段写得最为精彩,这和恰当地运用了对比的论证方法有直接的关系。这段所用的三组对比有一个共同的特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。如,“古之圣人”才智高,尚且从师学习:“今之众人”才智低,反而“耻学于师”。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理,则作者主张从师学习的观点不言自明。3.引用论证

引用是论说文中常用的论证方法,这在现在的学术论文中也是最常见的。本文第三段,作者引述了孔子的言行来进一步阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。有了孔子这样一个强大的支持者,更增强了说服力。而在短短的几行字中,述事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。六、语言特色

1.排比对偶句

韩愈的散文以气势充沛、笔力雄放著称,这体现在多用排比和对偶句式上。他的这种风格,在本文中,也得到了充分的体现。如“生乎吾前……生乎吾后……”;“古之圣人……今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势飞动,增强了表现力。2.连珠句

连珠,又称顶珠、蝉联,民间俗称为“咬字”,即用上一句的结尾字,作下句的开头,首尾相连,“历历如贯珠”。本文这样的句式很多,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子之间的连接,使论述环环相扣,严密紧凑。3.丰富的语气表达

丰富的语气表达,可以增强文章的生动性。本文在这方面是相当成功的。如用“嗟乎”“呜呼”这样的语气词加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的限制语句表示结论的无可置疑。文章的第二段。一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,是疑问语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”,是感叹语气。这种错综变化的语句,使议论更生动。说理更深刻。【知识拓展】

韩愈和“古文运动”

韩愈(768-824),字退之,河阳(今河南孟州)人。其郡望为昌黎郡,故自称“昌黎韩愈”,世称“韩昌黎”。25岁中进士,做过唐朝中央教育机构“国子监”的官员。曾任吏部侍郎,故又被称为“韩吏部”。是唐代杰出的散文家。韩愈生活在“安史之乱”以后宦官专权、藩镇割据、政治腐败的中唐时期。他在政治上比较守旧,倾向于维护当时豪族地主阶层的利益。但是他重视人才的培养和选拔,主张任人唯贤。他任监察御史时,曾提出减免赋役,并因此遭到贬斥。他反对藩镇割据,并亲身协助宰相裴度平定了淮西藩镇吴元济叛乱。他反对当时封建统治者大力提倡的佛教、道教,结果再次遭贬。这些方面虽然都是从维护封建统治出发,但在当时是有进步意义的。韩愈在文学上的作为,主要是倡导“古文运动”,反对六朝以来讲究排偶、辞藻的艳丽浮夸的文风。他大力提倡“言之有物”的古文,强调学习先秦、两汉的文章,并且和柳宗元等躬行实践,终于把文章从形式主义桎梏中解放出来。在创作上,他们虽然强调学古,但是主张“辞必己出”“唯陈言之务去”“师其意不师其辞”“文从字顺各识职”。这些理论,对我们写作是有借鉴意义的。《师说》赏析

《师说》论点鲜明,结构严谨,正反对比,事实充分,说理透彻,气势磅礴,有极强的说服力和感染力。文章先从历史事实“古之学者必有师”、老师能“传道受业解惑”、学者定会遇到疑难“人非生而知之者,孰能无惑”三个方面证明了从师学习的必要性和重要性。对于老师的年长年少,作者认为“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”,明确了择师的标准。接着就从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人,先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;次用人们对自己与对儿子的要求不同来对比,指出“士大夫之族”行为的自相矛盾;最后用“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道之不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要。作者从“道之所存,师之所存”的择师标准出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的论断。为了证明这一论断,作者选择了孔子的言行来佐证。在当时人们的心中,孔子是圣人,圣人尚且如此,那一般人就更不必说了。而且作者虽只用了寥寥数语,而孔子的言行却写得具体,因而很有说服力。这样,文章以其鲜明的中心、清晰的层次、充分的说理,体现了逻辑思维的严密。