苏教版语文七下课件 25.《现代诗二首》课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版语文七下课件 25.《现代诗二首》课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 577.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-21 10:33:04 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。回 延 安贺 敬 之走近作者 贺敬之,当代著名诗人和剧作家。

歌剧《白毛女》就是由他和丁毅执笔集体

创作的。他的早期诗作,主要取材于“少

年时代生活记忆”,愤怒控诉了旧中国农

村恶霸地主的罪恶,倾吐了劳动人民的苦

难。艺术上有模仿艾青、臧克家等人诗作

的痕迹。早期诗集为《乡村的夜》。建国

后,诗歌创作取得了很大成就。《回延安》《放声歌唱》

《雷锋之歌》《西去列车的窗口》都时广有影响、脍炙人口

的名篇。粉碎“四人帮”后,他写了长诗《中国的十月》和

《八一之歌》等。创作背景 诗人1940年奔赴延安,1946年因工作需要离开。六年中在延安受到了革命的教育和锻炼,经历了生命史上最难忘的时期。1956年,与延安阔别十年之后,诗人从北京重回延安,参加在那里召开的西北五省(区)青年造林大会,受到延安人民的热情接待,看到了十年中延安的巨大变化,内心充满激动和喜悦,就写下了这首抒彩浓郁的诗歌,歌颂了党中央的伟大,表达了对延安人民的深厚而真切的无产阶级感情。这首诗,发表在1956年6月《延河》上。合作交流 解读探究1.诗歌第一部分,作者怎样表达他回延安时的激动心情的?

(1)用表示大幅度动作,富有力度的动词,来反映其内心的激 动,如“抓”“贴”“搂”“扑”等。外在的动作,传神地揭示了他的内心,如果抽象地写“激动”“兴奋”等词语,势必无此效果。

(2)省略号的运用,能启发读者相像,使人觉得诗歌除了形诸文字的内容之外,还有不尽之意,无法一一陈说,让读者去体味、联想。

(3)拟人化的环境描写,反映出的恰恰是作者内心的自我感受;与其说是“杜甫川唱来柳林铺笑”,还不如说,这是作者的心儿在歌唱,在欢笑。2.“手把手教会了我”——在第二部分中,延安母亲到底教会了作者些什么?诗歌是怎样写的?为什么要这样写? “东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。”这两句具体写出了诗人在延安,学到了生产斗争的知识和本领,又学到了文化,学到了革命道理。延安的“小米饭”,延安的艰苦斗争的革命精神和革命传统,哺育作者长大成人,因此作者像吃奶的羊羔“眼望着妈”一样,对延安,感激不尽;就像树梢树枝树根根,紧连一起一样,延安与作者,同样是血肉相连,那里是“亲山亲水有亲人”! 诗人不宜直说。内容文字要概括,现象与思想要具体,正因为如此,这首诗运用了诗歌传统的表现手法——比兴、借代、拟人等方法,揭示了诗人对延安热爱、感激的原因。3.第三部分,主要写作者与延安亲人相见。读了这一

节,我们看到了亲人相见的热烈、真挚之情,看到了

延安人的成长和美丽、淳朴的心灵,逐层琢磨一下,

作者是怎样表现这些内容的?

(1)环境烘托、渲染,说明延安人民的热情、好客;

(2)选取有代表性的老爷爷、中青年和小娃娃

三代人的典型,写出了延安人的贡献和成长;

(3)运用夸张和比喻的修辞,“一口口的米酒千万句

话,长江大河起浪花”从侧面反映谈话双方的情投

意合,谈话内容的丰富异常。4.“母亲延安换新衣”这是一种怎样的写作方

法?诗歌第四部分,是怎样来具体写“换新

衣”的?为什么要写这些内容?

(1)用“换新衣”写延安的变化,是拟人的手

法,这样写,既有鲜明的形象,又包含着

丰富的感情。

(2)在具体描写延安变化时,作者选用典型的

材料,用排比、铺陈、复叠的手法,一个

“新”字便跃然眼前。

5.结尾部分,写到了杨家岭、宝塔山、枣园。想一想,

这些内容为什么放在最后一部分写?

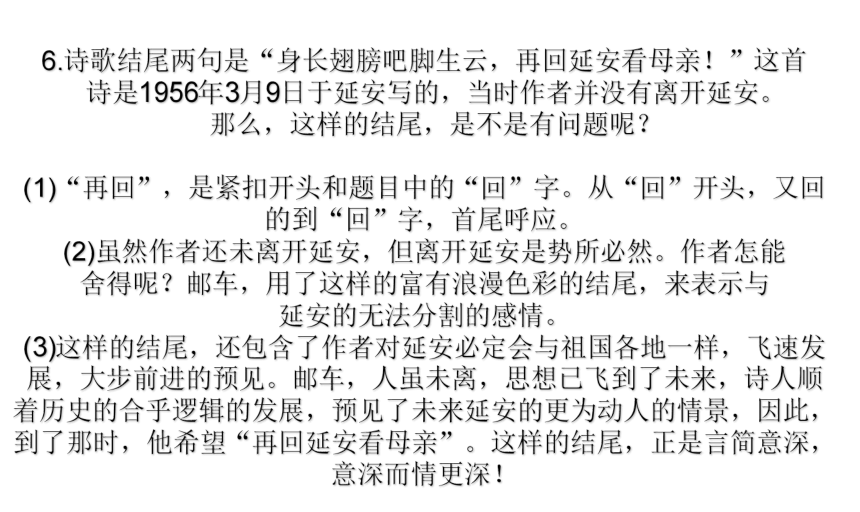

这是进一步从革命历史的角度歌颂延安的功绩,歌颂党和党的领袖。这样,越发突出了延安的“特殊性”即“个性”,又能进一步表达作者热爱延安的原因。读者读到这里,对于延安在革命史上的地位,怎能不油然而生敬意!但是,这样写,并不是标语、口号式的,作者赋予革命历史以色、形、光的鲜明形象,将红旗、脚印、灯光等具体而富有象征意义的事物写入诗中,我们读起来,毫无枯燥、说教之感,相反,在形象中感受到,革命的力量无比巨大,跟着党,沿着党指引的道路,星星之火,定能燎原。6.诗歌结尾两句是“身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!”这首 诗是1956年3月9日于延安写的,当时作者并没有离开延安。 那么,这样的结尾,是不是有问题呢? (1)“再回”,是紧扣开头和题目中的“回”字。从“回”开头,又回的到“回”字,首尾呼应。 (2)虽然作者还未离开延安,但离开延安是势所必然。作者怎能 舍得呢?邮车,用了这样的富有浪漫色彩的结尾,来表示与 延安的无法分割的感情。 (3)这样的结尾,还包含了作者对延安必定会与祖国各地一样,飞速发展,大步前进的预见。邮车,人虽未离,思想已飞到了未来,诗人顺着历史的合乎逻辑的发展,预见了未来延安的更为动人的情景,因此,到了那时,他希望“再回延安看母亲”。这样的结尾,正是言简意深,意深而情更深!7.探究体会诗中作者真挚炽热的感情,诗人的思想感

情是如何升华的?

诗人踏上延安的土地、见到延安的亲人,从“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”“一头扑进亲人怀”等诗句看出,诗人产生的是激动、喜悦的感情;诗人回忆延安对自己的养育,描写和延安亲人欢聚畅谈的情景及看到延安新面貌之后,爱延安、爱革命、爱人民的感情达到了高潮;当诗人又要离别延安时,从结尾两句诗可以领会到,诗人难舍难分的惜别之情上升到了巅峰。

再 别 康 桥

徐志摩 徐志摩生于富商家庭,中学与郁达夫同班,1916年考入北京大学,并于同年应父命与年仅16岁的张幼仪成婚。1918年赴美国留学,1920年赴英国留学,就读于剑桥大学,攻读博士学位。其间徐志摩于婚外爱恋林徽音,并于1922年3月与元配夫人张幼仪离婚,同年8年离别剑桥起程回国。历任北京大学,清华大学教授。经常发表诗作。1923年与胡适等成立新月社,为主要成员。1924年印度大诗人泰戈尔访华,徐志摩任翻译,后随泰戈尔漫游欧洲。同年认识有夫之妇陆小曼并相恋。 代表诗集《志摩的诗》、《猛虎集》、《翡冷翠的一夜》。1926年10月与陆小曼结婚。1927年在上海光华大学任教授。1930年秋,应胡适之邀,到北京大学任教授。在此期间,徐志摩为了生计,往返于北平和上海之间疲于奔命,但仍旧难以满足早已移情别恋的陆小曼。只是碍于旧情与面子,不好再次离异。他陷入深深的痛苦中。1931年11月19日,从南京乘飞机去北平,途中飞机失事,不幸遇难,死于泰山脚下,时年35岁。 写作背景介绍:1928年秋,徐志摩重到英国,本诗记下了诗人再别康桥的情感体验。康桥,即剑桥,英国著名剑桥大学所在地。徐志摩曾在1921-1922在英国留学两年,大部分时间在此度过。这是他一生最美好的时光。康桥的一切,早就给他留下了美好的印象,1922年徐志摩回国前夕,曾作长诗《康桥再会吧》,在诗中称康桥为“永为我精神依恋之乡”。如今又要和它告别了,自然千缕柔情、万种感触涌上心头。

康桥:诗人美之梦蕴积的地方我的眼光是康桥教我睁的,

我的求知欲是康桥给我拨动的,

我的自我的意识是康桥给我胚胎的。

——徐志摩《吸烟与文化》 我说,康河是世上最秀丽的一条河!

______徐志摩

呼应康桥的景物2、河畔金柳倒影图3、青草水底招摇图 4、榆阴浮藻清潭图5、撑篙漫溯寻梦图6、黄昏夏虫沉默图7、招手惜别云彩图诗中的画境1、挥手作别云彩图结构全解:再别康桥第一部分

(1)第二部分

(2-6)第三部分

(7)轻轻的我走了轻轻的我来了轻轻的我招手河畔上的金柳软泥上的青荇榆阴下的一潭悄悄的我走了悄悄的我来了我挥一挥衣袖作别母校

生离愁泛舟康桥

来寻梦悄悄离去

心忧伤离愁别绪依恋母校建筑美——

音乐美——

绘画美——四行一节,错落排列,字数相近,回环呼应。节奏轻快,韵律柔和,抑扬顿挫,朗朗上口。云彩、金柳、青荇、水草、星辉、夏虫。

歌剧《白毛女》就是由他和丁毅执笔集体

创作的。他的早期诗作,主要取材于“少

年时代生活记忆”,愤怒控诉了旧中国农

村恶霸地主的罪恶,倾吐了劳动人民的苦

难。艺术上有模仿艾青、臧克家等人诗作

的痕迹。早期诗集为《乡村的夜》。建国

后,诗歌创作取得了很大成就。《回延安》《放声歌唱》

《雷锋之歌》《西去列车的窗口》都时广有影响、脍炙人口

的名篇。粉碎“四人帮”后,他写了长诗《中国的十月》和

《八一之歌》等。创作背景 诗人1940年奔赴延安,1946年因工作需要离开。六年中在延安受到了革命的教育和锻炼,经历了生命史上最难忘的时期。1956年,与延安阔别十年之后,诗人从北京重回延安,参加在那里召开的西北五省(区)青年造林大会,受到延安人民的热情接待,看到了十年中延安的巨大变化,内心充满激动和喜悦,就写下了这首抒彩浓郁的诗歌,歌颂了党中央的伟大,表达了对延安人民的深厚而真切的无产阶级感情。这首诗,发表在1956年6月《延河》上。合作交流 解读探究1.诗歌第一部分,作者怎样表达他回延安时的激动心情的?

(1)用表示大幅度动作,富有力度的动词,来反映其内心的激 动,如“抓”“贴”“搂”“扑”等。外在的动作,传神地揭示了他的内心,如果抽象地写“激动”“兴奋”等词语,势必无此效果。

(2)省略号的运用,能启发读者相像,使人觉得诗歌除了形诸文字的内容之外,还有不尽之意,无法一一陈说,让读者去体味、联想。

(3)拟人化的环境描写,反映出的恰恰是作者内心的自我感受;与其说是“杜甫川唱来柳林铺笑”,还不如说,这是作者的心儿在歌唱,在欢笑。2.“手把手教会了我”——在第二部分中,延安母亲到底教会了作者些什么?诗歌是怎样写的?为什么要这样写? “东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。”这两句具体写出了诗人在延安,学到了生产斗争的知识和本领,又学到了文化,学到了革命道理。延安的“小米饭”,延安的艰苦斗争的革命精神和革命传统,哺育作者长大成人,因此作者像吃奶的羊羔“眼望着妈”一样,对延安,感激不尽;就像树梢树枝树根根,紧连一起一样,延安与作者,同样是血肉相连,那里是“亲山亲水有亲人”! 诗人不宜直说。内容文字要概括,现象与思想要具体,正因为如此,这首诗运用了诗歌传统的表现手法——比兴、借代、拟人等方法,揭示了诗人对延安热爱、感激的原因。3.第三部分,主要写作者与延安亲人相见。读了这一

节,我们看到了亲人相见的热烈、真挚之情,看到了

延安人的成长和美丽、淳朴的心灵,逐层琢磨一下,

作者是怎样表现这些内容的?

(1)环境烘托、渲染,说明延安人民的热情、好客;

(2)选取有代表性的老爷爷、中青年和小娃娃

三代人的典型,写出了延安人的贡献和成长;

(3)运用夸张和比喻的修辞,“一口口的米酒千万句

话,长江大河起浪花”从侧面反映谈话双方的情投

意合,谈话内容的丰富异常。4.“母亲延安换新衣”这是一种怎样的写作方

法?诗歌第四部分,是怎样来具体写“换新

衣”的?为什么要写这些内容?

(1)用“换新衣”写延安的变化,是拟人的手

法,这样写,既有鲜明的形象,又包含着

丰富的感情。

(2)在具体描写延安变化时,作者选用典型的

材料,用排比、铺陈、复叠的手法,一个

“新”字便跃然眼前。

5.结尾部分,写到了杨家岭、宝塔山、枣园。想一想,

这些内容为什么放在最后一部分写?

这是进一步从革命历史的角度歌颂延安的功绩,歌颂党和党的领袖。这样,越发突出了延安的“特殊性”即“个性”,又能进一步表达作者热爱延安的原因。读者读到这里,对于延安在革命史上的地位,怎能不油然而生敬意!但是,这样写,并不是标语、口号式的,作者赋予革命历史以色、形、光的鲜明形象,将红旗、脚印、灯光等具体而富有象征意义的事物写入诗中,我们读起来,毫无枯燥、说教之感,相反,在形象中感受到,革命的力量无比巨大,跟着党,沿着党指引的道路,星星之火,定能燎原。6.诗歌结尾两句是“身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!”这首 诗是1956年3月9日于延安写的,当时作者并没有离开延安。 那么,这样的结尾,是不是有问题呢? (1)“再回”,是紧扣开头和题目中的“回”字。从“回”开头,又回的到“回”字,首尾呼应。 (2)虽然作者还未离开延安,但离开延安是势所必然。作者怎能 舍得呢?邮车,用了这样的富有浪漫色彩的结尾,来表示与 延安的无法分割的感情。 (3)这样的结尾,还包含了作者对延安必定会与祖国各地一样,飞速发展,大步前进的预见。邮车,人虽未离,思想已飞到了未来,诗人顺着历史的合乎逻辑的发展,预见了未来延安的更为动人的情景,因此,到了那时,他希望“再回延安看母亲”。这样的结尾,正是言简意深,意深而情更深!7.探究体会诗中作者真挚炽热的感情,诗人的思想感

情是如何升华的?

诗人踏上延安的土地、见到延安的亲人,从“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”“一头扑进亲人怀”等诗句看出,诗人产生的是激动、喜悦的感情;诗人回忆延安对自己的养育,描写和延安亲人欢聚畅谈的情景及看到延安新面貌之后,爱延安、爱革命、爱人民的感情达到了高潮;当诗人又要离别延安时,从结尾两句诗可以领会到,诗人难舍难分的惜别之情上升到了巅峰。

再 别 康 桥

徐志摩 徐志摩生于富商家庭,中学与郁达夫同班,1916年考入北京大学,并于同年应父命与年仅16岁的张幼仪成婚。1918年赴美国留学,1920年赴英国留学,就读于剑桥大学,攻读博士学位。其间徐志摩于婚外爱恋林徽音,并于1922年3月与元配夫人张幼仪离婚,同年8年离别剑桥起程回国。历任北京大学,清华大学教授。经常发表诗作。1923年与胡适等成立新月社,为主要成员。1924年印度大诗人泰戈尔访华,徐志摩任翻译,后随泰戈尔漫游欧洲。同年认识有夫之妇陆小曼并相恋。 代表诗集《志摩的诗》、《猛虎集》、《翡冷翠的一夜》。1926年10月与陆小曼结婚。1927年在上海光华大学任教授。1930年秋,应胡适之邀,到北京大学任教授。在此期间,徐志摩为了生计,往返于北平和上海之间疲于奔命,但仍旧难以满足早已移情别恋的陆小曼。只是碍于旧情与面子,不好再次离异。他陷入深深的痛苦中。1931年11月19日,从南京乘飞机去北平,途中飞机失事,不幸遇难,死于泰山脚下,时年35岁。 写作背景介绍:1928年秋,徐志摩重到英国,本诗记下了诗人再别康桥的情感体验。康桥,即剑桥,英国著名剑桥大学所在地。徐志摩曾在1921-1922在英国留学两年,大部分时间在此度过。这是他一生最美好的时光。康桥的一切,早就给他留下了美好的印象,1922年徐志摩回国前夕,曾作长诗《康桥再会吧》,在诗中称康桥为“永为我精神依恋之乡”。如今又要和它告别了,自然千缕柔情、万种感触涌上心头。

康桥:诗人美之梦蕴积的地方我的眼光是康桥教我睁的,

我的求知欲是康桥给我拨动的,

我的自我的意识是康桥给我胚胎的。

——徐志摩《吸烟与文化》 我说,康河是世上最秀丽的一条河!

______徐志摩

呼应康桥的景物2、河畔金柳倒影图3、青草水底招摇图 4、榆阴浮藻清潭图5、撑篙漫溯寻梦图6、黄昏夏虫沉默图7、招手惜别云彩图诗中的画境1、挥手作别云彩图结构全解:再别康桥第一部分

(1)第二部分

(2-6)第三部分

(7)轻轻的我走了轻轻的我来了轻轻的我招手河畔上的金柳软泥上的青荇榆阴下的一潭悄悄的我走了悄悄的我来了我挥一挥衣袖作别母校

生离愁泛舟康桥

来寻梦悄悄离去

心忧伤离愁别绪依恋母校建筑美——

音乐美——

绘画美——四行一节,错落排列,字数相近,回环呼应。节奏轻快,韵律柔和,抑扬顿挫,朗朗上口。云彩、金柳、青荇、水草、星辉、夏虫。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三 我的老师

- 四 展示华夏文化的魅力

- 五 赵普

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 从百草园到三味书屋

- 七 月迹

- 八三颗枸杞豆

- 九 我们家的男子汉

- 十 柳叶儿

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 人民英雄永垂不朽

- 十二 巍巍中山陵

- 十三 凡尔赛宫

- 十四 短文两篇

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十五 松鼠

- 十六 *松树金龟子

- 十七 国宝—大熊猫

- 十八 黔之驴

- 诵读欣赏

- 名著推荐与阅读-西游记

- 第五单元

- 十九 三个太阳

- 二十 录音新闻

- 二十一 “神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十三 毛泽东词二首

- 二十四 古代诗词三首

- 二十五 现代诗二首

- 二十六 歌词三首

- 诵读欣赏