人教版高中语文必修二课件 第三单元 9 《赤壁赋》 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二课件 第三单元 9 《赤壁赋》 (共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-21 06:43:51 | ||

图片预览

文档简介

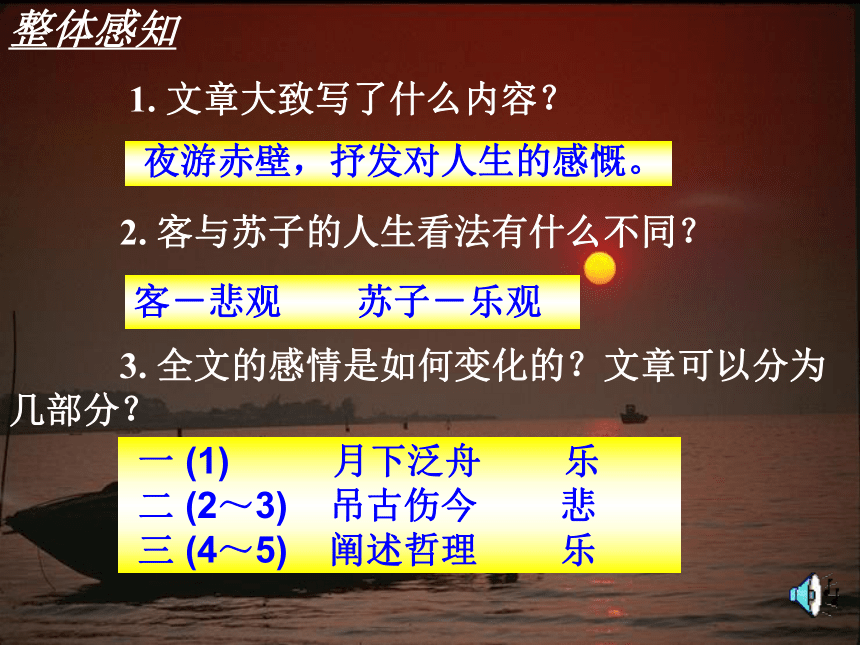

课件31张PPT。赤壁赋 苏轼整体感知

1. 文章大致写了什么内容?

2. 客与苏子的人生看法有什么不同?

3. 全文的感情是如何变化的?文章可以分为几部分?

夜游赤壁,抒发对人生的感慨。客-悲观 苏子-乐观 一 (1) 月下泛舟 乐 二 (2~3) 吊古伤今 悲 三 (4~5) 阐述哲理 乐 研读文本:

梳理情感流程

思考:苏轼与客游赤壁时主客二人的心情是如何变化的?因何而乐?第一节描绘了怎样的景色?此时作者心情如何?(找出具体句子)

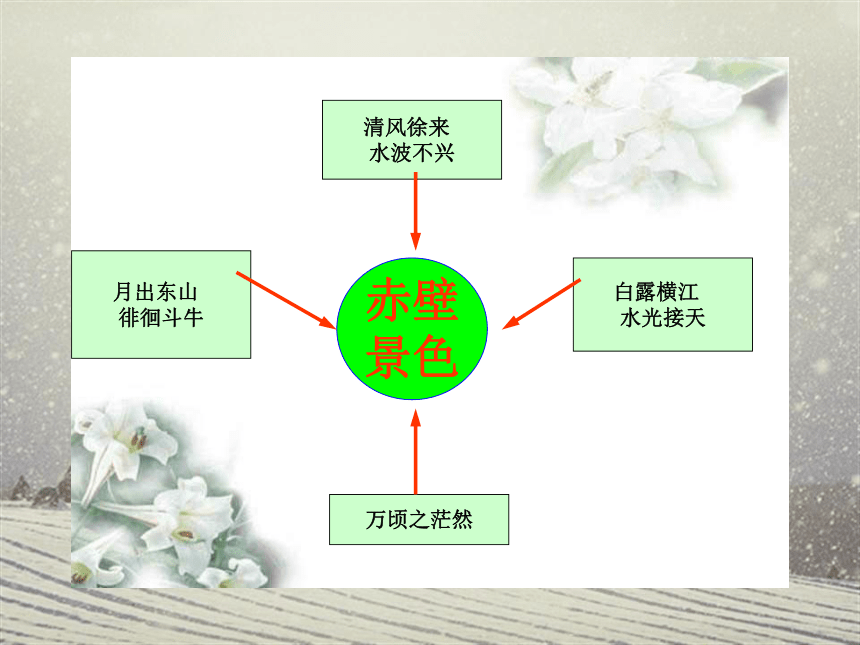

赤壁

景色万顷之茫然 清风徐来

水波不兴 月出东山

徘徊斗牛 白露横江

水光接天 情:

“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;

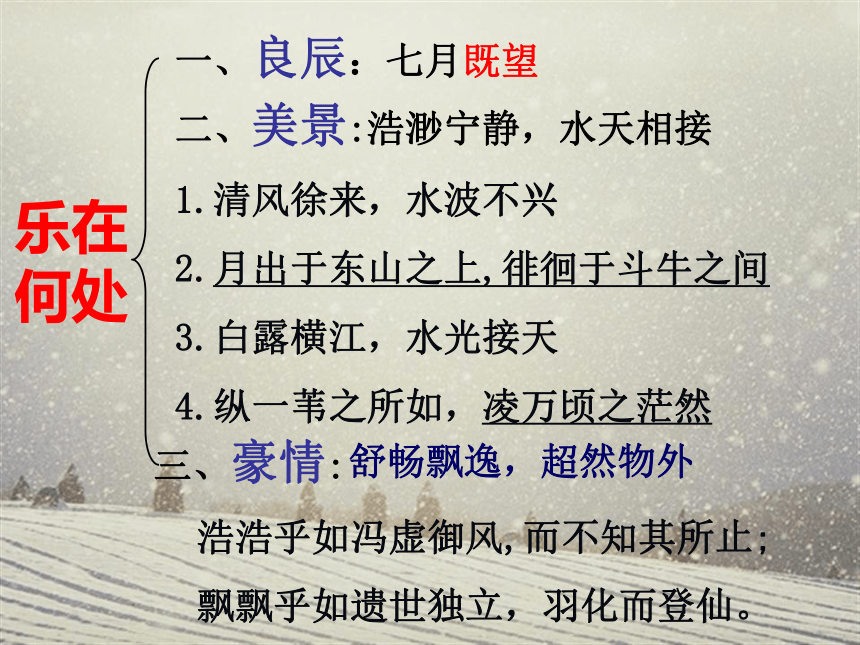

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”舒畅飘逸,超然物外乐在何处一、良辰:七月既望二、美景:浩渺宁静,水天相接

1.清风徐来,水波不兴

2.月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

3.白露横江,水光接天

4.纵一苇之所如,凌万顷之茫然 三、豪情:

浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 舒畅飘逸,超然物外悲因何来?2.文章第二段作者的感情从乐到悲,悲从何来? (1)面对浩渺而宁静的湖面想起了“美人”

(2)来自客人幽怨悲凉催人泪下的洞箫声 。

(2)“美人”是谁?歌词表达主人怎样的情怀? 明确: “美人”指所思慕的人,代表一种理想的追求。它表现了作者的政治感慨,是作者在遭受贬谪之后,仍然坚持对生活的执着态度,坚持对朝廷政事关切而不甘沉沦的情怀。

作者是怎样描写萧声之悲的??如怨如慕,如泣如诉

舞幽壑之潜蛟

泣孤舟之嫠妇明确:作者借助夸张,想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

这箫声加深了作者思美人而不得 的怅惘悲伤。

感受鉴赏第三段1.本段主要写了什么?

“客”是如何阐发当时的情怀的?本段写“客”的回答,阐发了怀古伤时之情,感彩甚为悲伤。 为何而悲?英雄业绩今安在

何况吾辈渔樵者天地阔远

而自身渺小长江无穷

而人生短暂为何而悲一、古今人物对比:人生短促二、蜉蝣米粟作比:人生渺小 三。现实理想矛盾:人生无奈 古往今来,许多文人面对宇宙和历史时都感到短暂悲哀。1. 曹 操:对酒当歌,人生几何

2. 陈子昂:念天地之悠悠,独怆然而涕下

3. 许 浑:英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中

4. 苏 轼:大江东去,浪淘尽,千古风流人物

5. 杨 慎:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄因何而释?作者是怎样劝慰客人,使他从悲情中解脱出来?(1)从“变”与“不变”的角度,借水的流逝,月的盈虚,来说明人生个体虽有生老病死的变化,但人类代代相承,终归于永恒。(2)物个有主,故人不能有非分之想,僭越之心。(3)大自然中拥有无尽宝藏,故吾与子共同享用这份天然的馈赠。你认为当时真有这样一场主客问答吗?如何理解文中所表现的人生态度?作者的态度对你有何启示?合作探究

主和客的观点其实是苏轼人生性格的两个层面:

1、主——作为道者的苏轼

——达观——因缘自适,随遇而安

2、客——作为儒者的苏轼

——悲观——人生短暂,生命渺小主客问答?

由作者的情感变化可以看出作者的人生态度:虽一时有忧郁悲愁但主流是乐观的。

这是苏轼在走出监狱到达流放地而几乎丧失自由的情况下说这番话的,反映了他的坦荡、旷达和强烈的生活信念

人生态度?

没有经过苦难的超脱是轻佻的。

——傅 雷

启示:面对逆境,要把眼光放长远

一些,胸怀放宽广一些。

寂寞让苏轼如此美丽,

寂寞让苏轼如此成熟。

与其说是苏轼成全了赤壁,

不如说是赤壁成全了苏轼。 “成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不刺耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖。” 余秋雨《苏东坡突围》 一层:夜游之乐

1.泛舟赤壁,襟怀开朗 (乐)

二层:乐极悲来

2.饮酒放歌,箫音怨慕 (转悲)

3.慨叹人生,苦短失意 (悲)

三层:因悲生悟

4.苏子作答,妙语解颐 (转喜)

5.主客尽欢,忘情尘世 (乐)结构情感再见下课啦!

1. 文章大致写了什么内容?

2. 客与苏子的人生看法有什么不同?

3. 全文的感情是如何变化的?文章可以分为几部分?

夜游赤壁,抒发对人生的感慨。客-悲观 苏子-乐观 一 (1) 月下泛舟 乐 二 (2~3) 吊古伤今 悲 三 (4~5) 阐述哲理 乐 研读文本:

梳理情感流程

思考:苏轼与客游赤壁时主客二人的心情是如何变化的?因何而乐?第一节描绘了怎样的景色?此时作者心情如何?(找出具体句子)

赤壁

景色万顷之茫然 清风徐来

水波不兴 月出东山

徘徊斗牛 白露横江

水光接天 情:

“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”舒畅飘逸,超然物外乐在何处一、良辰:七月既望二、美景:浩渺宁静,水天相接

1.清风徐来,水波不兴

2.月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

3.白露横江,水光接天

4.纵一苇之所如,凌万顷之茫然 三、豪情:

浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 舒畅飘逸,超然物外悲因何来?2.文章第二段作者的感情从乐到悲,悲从何来? (1)面对浩渺而宁静的湖面想起了“美人”

(2)来自客人幽怨悲凉催人泪下的洞箫声 。

(2)“美人”是谁?歌词表达主人怎样的情怀? 明确: “美人”指所思慕的人,代表一种理想的追求。它表现了作者的政治感慨,是作者在遭受贬谪之后,仍然坚持对生活的执着态度,坚持对朝廷政事关切而不甘沉沦的情怀。

作者是怎样描写萧声之悲的??如怨如慕,如泣如诉

舞幽壑之潜蛟

泣孤舟之嫠妇明确:作者借助夸张,想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

这箫声加深了作者思美人而不得 的怅惘悲伤。

感受鉴赏第三段1.本段主要写了什么?

“客”是如何阐发当时的情怀的?本段写“客”的回答,阐发了怀古伤时之情,感彩甚为悲伤。 为何而悲?英雄业绩今安在

何况吾辈渔樵者天地阔远

而自身渺小长江无穷

而人生短暂为何而悲一、古今人物对比:人生短促二、蜉蝣米粟作比:人生渺小 三。现实理想矛盾:人生无奈 古往今来,许多文人面对宇宙和历史时都感到短暂悲哀。1. 曹 操:对酒当歌,人生几何

2. 陈子昂:念天地之悠悠,独怆然而涕下

3. 许 浑:英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中

4. 苏 轼:大江东去,浪淘尽,千古风流人物

5. 杨 慎:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄因何而释?作者是怎样劝慰客人,使他从悲情中解脱出来?(1)从“变”与“不变”的角度,借水的流逝,月的盈虚,来说明人生个体虽有生老病死的变化,但人类代代相承,终归于永恒。(2)物个有主,故人不能有非分之想,僭越之心。(3)大自然中拥有无尽宝藏,故吾与子共同享用这份天然的馈赠。你认为当时真有这样一场主客问答吗?如何理解文中所表现的人生态度?作者的态度对你有何启示?合作探究

主和客的观点其实是苏轼人生性格的两个层面:

1、主——作为道者的苏轼

——达观——因缘自适,随遇而安

2、客——作为儒者的苏轼

——悲观——人生短暂,生命渺小主客问答?

由作者的情感变化可以看出作者的人生态度:虽一时有忧郁悲愁但主流是乐观的。

这是苏轼在走出监狱到达流放地而几乎丧失自由的情况下说这番话的,反映了他的坦荡、旷达和强烈的生活信念

人生态度?

没有经过苦难的超脱是轻佻的。

——傅 雷

启示:面对逆境,要把眼光放长远

一些,胸怀放宽广一些。

寂寞让苏轼如此美丽,

寂寞让苏轼如此成熟。

与其说是苏轼成全了赤壁,

不如说是赤壁成全了苏轼。 “成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不刺耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖。” 余秋雨《苏东坡突围》 一层:夜游之乐

1.泛舟赤壁,襟怀开朗 (乐)

二层:乐极悲来

2.饮酒放歌,箫音怨慕 (转悲)

3.慨叹人生,苦短失意 (悲)

三层:因悲生悟

4.苏子作答,妙语解颐 (转喜)

5.主客尽欢,忘情尘世 (乐)结构情感再见下课啦!