2024—2025学年度河北省邯郸市五校高二第二学期期中联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河北省邯郸市五校高二第二学期期中联考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-12 12:03:59 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度河北省邯郸市五校高二第二学期期中联考

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

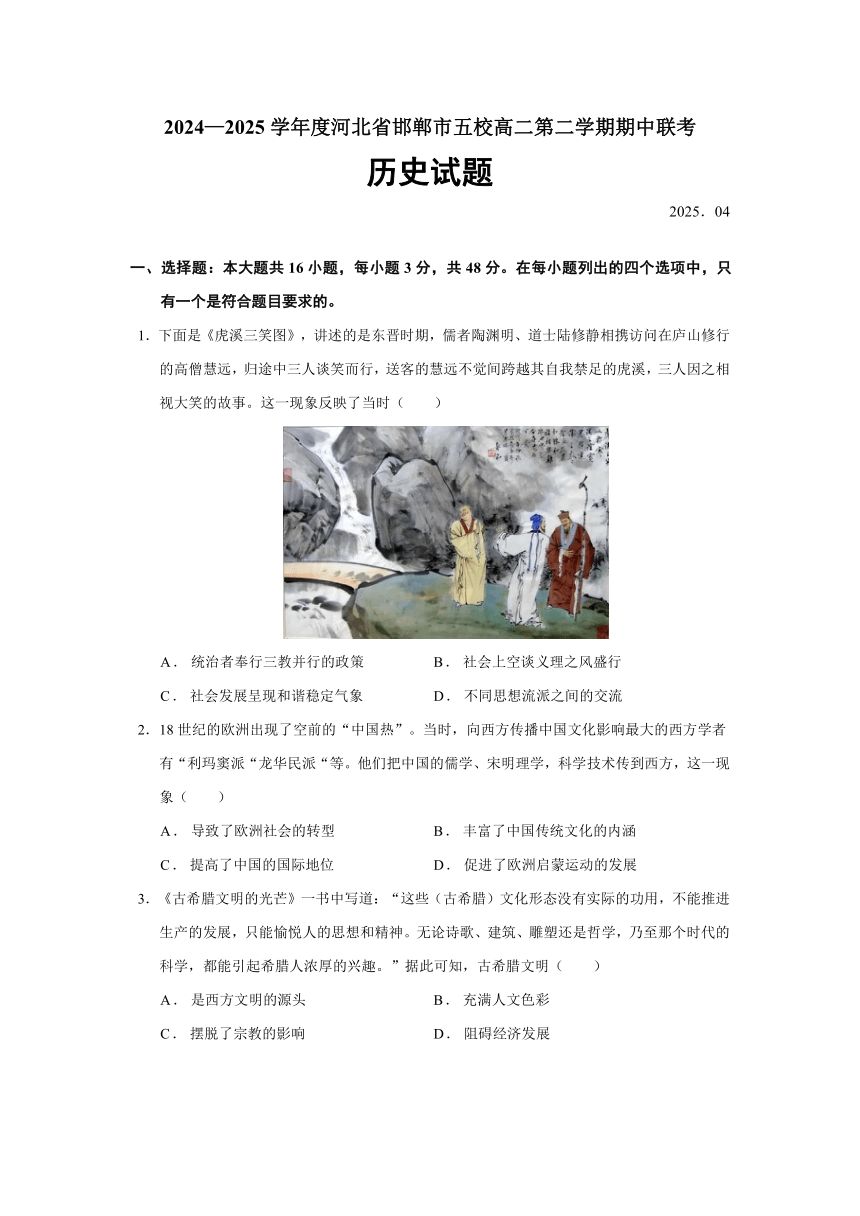

1.下面是《虎溪三笑图》,讲述的是东晋时期,儒者陶渊明、道士陆修静相携访问在庐山修行的高僧慧远,归途中三人谈笑而行,送客的慧远不觉间跨越其自我禁足的虎溪,三人因之相视大笑的故事。这一现象反映了当时( )

A.统治者奉行三教并行的政策 B.社会上空谈义理之风盛行

C.社会发展呈现和谐稳定气象 D.不同思想流派之间的交流

2.18世纪的欧洲出现了空前的“中国热”。当时,向西方传播中国文化影响最大的西方学者有“利玛窦派“龙华民派“等。他们把中国的儒学、宋明理学,科学技术传到西方,这一现象( )

A.导致了欧洲社会的转型 B.丰富了中国传统文化的内涵

C.提高了中国的国际地位 D.促进了欧洲启蒙运动的发展

3.《古希腊文明的光芒》一书中写道:“这些(古希腊)文化形态没有实际的功用,不能推进生产的发展,只能愉悦人的思想和精神。无论诗歌、建筑、雕塑还是哲学,乃至那个时代的科学,都能引起希腊人浓厚的兴趣。”据此可知,古希腊文明( )

A.是西方文明的源头 B.充满人文色彩

C.摆脱了宗教的影响 D.阻碍经济发展

4.在东南亚地区,随处可以看到湿婆教、毗湿奴教、小乘佛教和大乘佛教的痕迹。这些国家共享着罗摩衍那、摩诃婆罗多、诃利世系和往世书这些经典以及本生经中的佛教传说故事。这表明( )

A.古代印度文化影响广泛 B.印度文明具有较强包容性

C.东南亚文化起源于印度 D.东南亚文明都与佛教有关

5.镰仓时代,日本武士道受佛教伦理影响,其精神内涵是视死如归的忘我境界。到江户时代中后期,武士的职责已不再是驰骋战场、勇武杀敌,而是从事行政管理的相关工作。武士的修养内容,也由“重武功”改变为“重德行道艺”。这种变化( )

A.摒弃了外来思想文化 B.适应了社会发展态势

C.阻碍了日本的近代化 D.加强了幕府专制统治

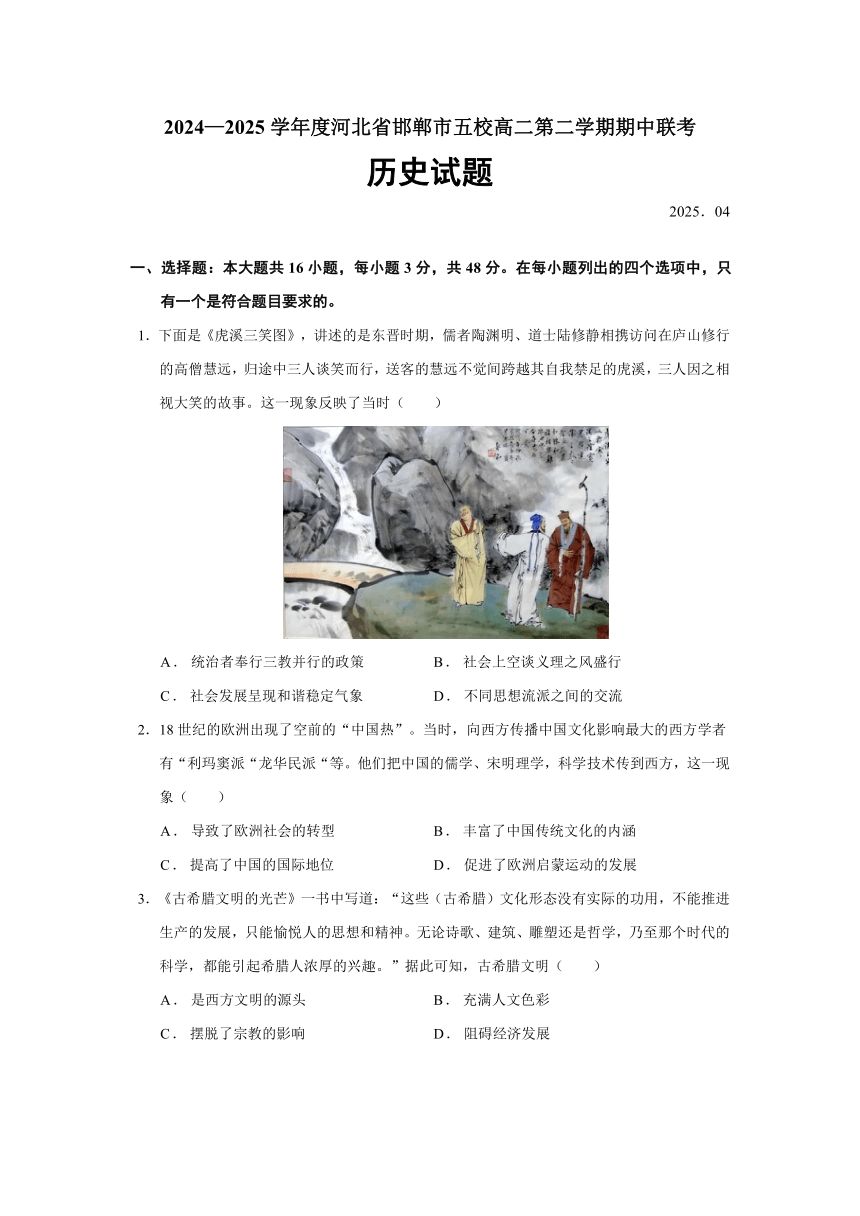

6.下图是公元前3000年—前1000年印欧人迁徙示意图。这一过程( )

A.推动了区域文明的形成 B.决定了欧亚人口的分布格局

C.扩大了游牧文明的范围 D.导致了罗马帝国的内部分裂

7.1820—1860年,美国迎来了史上第一次移民高潮。这期间来到美国的移民总数高达500万,主要来自西欧和北欧,其中爱尔兰人约200万,德国人约170万,还有大量被贩卖到美国的非洲黑奴。同时,移民也有少数来自亚洲,主要是来美国淘金的中国人。这些现象( )

A.体现了美国移民政策的实用性 B.加剧了美国社会的两极分化

C.推动了美国社会文化的多元化 D.实现了不同民族的文化认同

8.1959年,新加坡成立宗教联合会,成员囊括新加坡的各宗教,如佛教、基督教、印度教、伊斯兰教、犹太教、锡克教和拜火教等宗教的信教人员。1974年,宗教联合会制定了一份共同使用的《联合祈祷文》,供各宗教祈祷时使用。这些举措旨在( )

A.维护国家社会稳定 B.彰显文化开放政策

C.消除宗教文化差异 D.抵御西方文化侵略

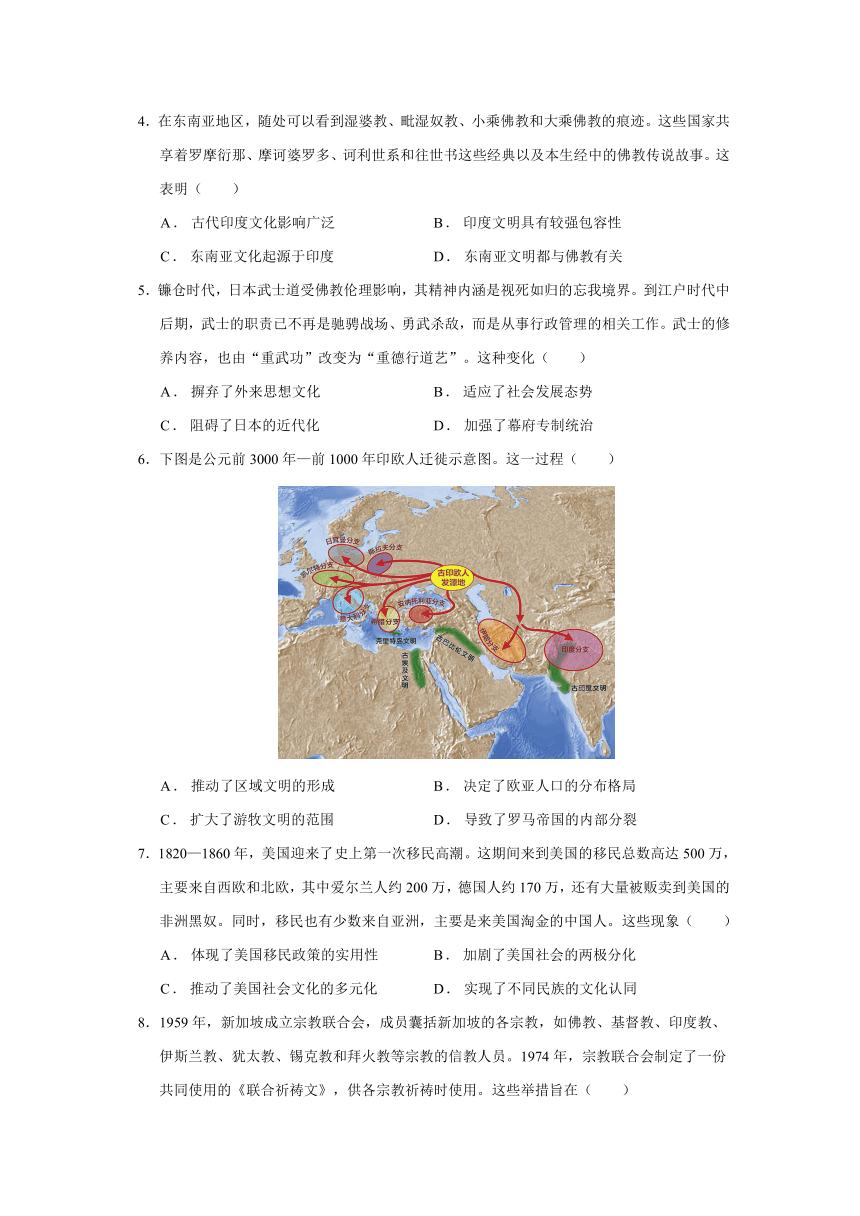

9.下图为敦煌唐墓出土的砖刻《胡人引驼图》。图中胡人穿波斯装,一手执缰引驼,一手拄手杖跋涉。类似内容的砖刻在唐墓中多有发现。据此可知,古代丝绸之路( )

A.是古代官方贸易的主要通道 B.促进了中外经济文化交流

C.丰富了各地民众的物质生活 D.有利于增强民族认同意识

10.乔治·巴比尔(1882—1932年)是法国著名插画师。在他的作品中可以看到中国古典仕女的形象、清朝戏曲人物、工笔屏风和花道、东方民族服饰演变出来的摩登女装、东方古典风格的亭台楼阁等等。这反映出( )

A.女性地位的提升 B.法国文明的衰落

C.启蒙思想的普及 D.文化的交流传播

11.19世纪的俄国报纸上出现了中国茶叶广告:“只需3卢布即可享受一磅顶级茶叶,为您带来皇家般的饮茶体验。我们还有精美的中国茶具可供选购,传承古老艺术,点缀您的茶席。”这表明( )

A.中国茶叶开始传入俄国 B.茶叶是俄国贵族的奢侈品

C.商业发展促进文化交流 D.俄式茶文化得到快速发展

12.亚历山大入侵印度期间遇到当地王公波鲁斯的顽强抵抗。下图油画表现的是波鲁斯被带到亚历山大面前的情景。亚历山大钦佩他的英勇和才能,归还了他的领土,让他继续统治。亚历山大这一做法意在( )

A.与印度建立军事同盟 B.提高印度地区的影响力

C.推动当地文化希腊化 D.借助当地势力巩固统治

13.1825年12月,俄国一些参加过打败拿破仑卫国战争的贵族青年军官,发动了试图推翻沙皇专制制度的武装起义,但起义最终失败。列宁曾评价:这些革命者的圈子是狭小的。他们同人民的距离非常远。但是,他们的事业没有落空。列宁的评价旨在( )

A.肯定起义为后来革命运动铺路 B.揭示拿破仑战争的影响

C.批判起义缺乏广泛的群众基础 D.强调早期革命失败原因

14.在第二次世界大战期间,法国殖民地越南被日本占领。越南人民在战争期间目睹了日本战败和法国的衰弱,认识到西方殖民国家并非不可战胜。1945年9月,胡志明在河内宣读《独立宣言》,宣布越南民主共和国成立。越南的独立斗争表明( )

A.法国不支持民族自决原则 B.越南民族民主意识开始觉醒

C.世界大战打击了殖民体系 D.亚洲民族解放运动遥相呼应

15.15世纪中叶,德国人谷登堡通过整合多项技术,发明了现代印刷术。17世纪,欧洲出现了第一批定期出版的报纸。之后,杂志逐步出现,为人们提供了更多的娱乐和知识选择。据此可知,活字印刷技术( )

A.加强了民众的政治参与 B.扩展了宗教改革运动

C.推动了学校教育的普及 D.促进了社会文化交流

16.清光绪二十九年(1903年)颁布的《奏定学堂章程》,对初等实业学堂的培养目标是:“使学生学得最浅近之知识技能,毕业后,能从事简易农、商及商船方面的业务。”此类学校分农业、商业、商船三科。该培养目标( )

A.标志着传统教育体系终结 B.冲击了传统的教育观念

C.增强了国民的民族认同观 D.激发了民间办学的热情

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

自8世纪中叶开始,利用印度洋季风洋流,由中国南海经东南亚至孟加拉湾和阿拉伯海地区的海路商贸往返航线开始更受欢迎。这一时期战争的需求,使马匹和硫黄进入中国进口商品的名单内。雕版印刷技术自唐时出现,五代与两宋时印刷业非常繁荣,各类典籍乃至印版也作为商品大规模出口。日韩出土出水的大量宋代钱币,表明在当时货币本身也作为中国的出口商品之一。

——摘编自袁超《魏晋至唐宋时期海上丝绸之路对贸易进出口商品种类的转变》

材料二

自唐中叶开始,福建的海上交通迅速发展,至宋代进入海上交通繁荣、海上贸易兴盛时期,其标志是泉州港的崛起与福建执造船业之牛耳。泉州之外,宋代福建其他地区的海上贸易也有较大发展,而以福州为突出。唐宋福建海上交通与经贸相伴而行的是文化,尤以佛教文化为主。有时甚至是因为佛教文化的交流带动了经贸的开展。这与唐宋中国佛教文化的巨大影响力相关,也与福建佛教的繁盛相关。

——摘编自谢重光《唐宋福建海上交通与对外佛教文化交流》

(1)根据材料一,概括宋代海路贸易的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“唐宋福建海上交通与经贸相伴而行的是文化”的理解。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

利玛窦认识到中国文化的精髓,开始了向儒家知识分子的转变。通过对儒家文化的研读,利玛窦提出认可“祭祖尊孔”的礼仪规范,把天主教中的“天主”用中国经典中的“天”“上帝”来解释,正是利玛窦的这些改变,容纳了士大夫和平民的祭祀习俗,使得当时的中国人可以放心的入教而不产生心理上的负担,保证了天主教在中国的平稳传播。耶稣会适应性的传教策略最后在利玛窦手中发扬光大,使之成为后来大多来华传教士所遵循的基本规则,也因此被康熙皇帝称为“利玛窦规矩”。

——摘编自范世琦《从“利玛窦规矩”看明清时期中西文化交流》

材料二

19世纪中叶,侵略者用坚船利炮强行撞开中国国门,异质文化蜂拥而入。在坚船利炮与长矛大刀的较量中,有识之士终于有所觉醒。要想保国保种,就必须要奋起直追。在这一认识指导下,中国的有识之士进行了前仆后继的探索和实践。一部中国近代史,同时也是一部中西文化全面交锋、对抗、排拒、吸取、融合的历史。梁启超在1923年就总结、概括了中国近代学习西方的过程。他认为,中国近代学习西方经历了三个时期:第一期,“先从器物上感觉不足”;第二期,“是从制度上感觉不足”;第三期,“便是从文化根本上感觉不足”。

——摘编自郝振君《中国近代西学东渐的主要成就及经验教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“利玛窦规矩”的内涵,并简析其作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国西学东渐的特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

匈奴西征,日耳曼人掀起了民族大迁徙的狂潮,摧毁了西罗马帝国,成为西欧新的主人。基督教与日耳曼政权的结合,促进了基督教的发展。在政权组织形式上,在采邑制基础上形成了封建等级制,以契约为保障,使国家权力转化为私人性质的权利与义务关系,这使中世纪的西欧呈现出一种混乱不堪的状态。随着日耳曼人建立起的法兰克王国的统一及后来的分裂,构成了日后法、德、意三国的雏形。

——摘编自桑青《日耳曼人大迁徙对中世纪西欧政治格局的影响》

材料二

与西欧不同,内徙中原地区的北方诸族,历来仰慕汉族礼仪文化。西晋末年匈奴首领刘渊(304—310年在位),首先在中原建立政权,国号为汉。刘渊曾研习《易》《尚书》《毛诗》,尤好《左氏春秋》,至于孙吴兵法、先秦诸子,无不纵览。不仅是匈奴人,民族大迁徙中进入中原的北方游牧民族,也都非常向往汉文化。后赵创立者石勒(319—333年在位)“雅好文学,虽在军旅常令儒生读史书而听之”。拓跋鲜卑建立的北魏,统一了我国北方,形成了强大的国家,对北方的稳定和经济发展起了重要作用。就这样,自汉代以来,经魏晋南北朝直至隋唐统一,所有内徙到中原的北方诸族,逐渐融入汉民族中。结果,不仅为汉民族自身的发展融入了新的血液,也为中华民族的形成做出贡献,进而促进了中华文化的新发展。

——摘编自刘爱兰《试论民族大迁徙对古代中国与西欧文化发展的影响》

(1)根据材料一,概括日耳曼民族大迁徙对欧洲的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明3—6世纪的民族大迁徙导致中西文化不同发展的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

世界文化多样性是文化多样化或者多元化的客观反映,而具有差异性的多元文化恰恰也是各文化之间交流互鉴、取长补短的基础。尽管国内外学界对人类与世界文化的交流史仍存在分歧,但技术、考古、历史等领域的实践证明“人类文明都不是孤立的体系”,世界文化交流互鉴是一种普遍现象。世界文化多样性既是世界现实多样性的客观存在,也是互学互鉴所依赖的基础,更是创新进步的关键因素,无论未来的世界如何变化,追求差异性中的共同性应该是我们创造美好世界的基本思维和共同价值趋向。

——摘编自彭青龙《世界文化多样性与交流互鉴》

根据材料拟定一个论题,并结合所学世界史相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

2024—2025学年度河北省邯郸市五校高二第二学期期中联考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D B A B A C A B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C D A C D B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)特点:与政治现实环境密切相关;商品种类多;贸易范围广。(6分,每点2分)

(2)理解:唐宋时期,福建的海上交通和经贸发展不仅带动了物质商品的交流,也推动了以佛教文化为主的思想和艺术传播;文化为经贸的发展提供了“软实力”,如妈祖信仰凝聚了航海群体的认同感,降低了贸易风险;经贸的繁荣又为文化传播提供了物质基础。(6分,每点2分,言之成理即可)

18.【答案】(14分)

(1)内涵:传教士在传教过程中采取适应性策略,积极自觉地适应中国的社会、文化和政治,融入中华文化。(2分,言之有理即可)

作用:推动了天主教在中国的传播;扩大了中华文化的影响力;促进了中西文化交流。(4分,每点2分,答出两点即可)

(2)特点:由被动到主动学习;内容广泛;具有渐进性;与救亡图存相结合。(8分,每点2分,其他答案言之有理亦可)

19.【答案】(14分)

(1)影响:摧毁了西罗马帝国;促进了基督教的发展;确立了西欧封建等级制;奠定了西欧民族国家的雏形。(6分,每点2分,答出三点即可)

(2)原因:

角度一:中国经过春秋战国时期的第一次民族大融合之后,汉族成为中原地区的主体民族,南下的游牧民族人数有限,没有对汉民族造成致命的冲击。西欧罗马人由于公民制度和连年征战,其人数逐渐减少。罗马帝国处于地中海区域,正当东西文化的交汇处,所以使其境内民族众多,且流动性强,不能形成一个相对稳定的共同体。

角度二:中国自给自足的自然经济使文化具有保守性,遇到外来文化冲击时能吸纳外来文化的基础上继续向前发展。而罗马商品经济相对发达,文化具有开放性和多样性,在遭到外来文化冲击时容易形成独特的新文化。

角度三:中国虽屡遭北方游牧民族的冲击,但作为中国古典文化载体的汉民族,其语言、思想学说、宗教信仰及社会秩序基本没变。而西欧,以日耳曼民族为主体的民族大迁徙彻底摧毁了希腊罗马的古典文化。(8分,每个角度4分,答出两个角度即可,言之有理即可)

20.【答案】(12分)

示例

论题:世界古代不同文化相互交流借鉴,共同推动人类文明进步。(2分)

阐述:人类最初的文明虽然出现在亚非欧大陆的若干地区,相互之间的联系较少。但古代文明各自的扩展,使不同文明区域相互连接起来,促进了古代不同文化的交流与融合,如西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区;西亚神话传入希腊,成为希腊神话的重要内容;古代希腊雕刻艺术在很多方面都模仿古代埃及;希腊字母和拉丁字母成了今天欧洲几乎所有字母文字的源头。古代中国(汉朝)通过丝绸之路和古罗马直接进行贸易交流,也带动了丝路沿线地区的经济文化发展。古代埃及王国、亚述帝国、波斯、马其顿亚历山大帝国、罗马帝国都曾扩张领土,促进了不同地区经济文化的交流。

总之,在人类文明的发展进程中,不同地区文明之间交往的总趋势是不断加强,呈现出交融发展的态势,人类文明因交流交往而丰富多彩。(10分)

【评分细则】

本题论题2分,阐述说明部分10分。

等级 评分标准

一等 (9—12分) 论题明确;要素分解全面、科学,论证充分;逻辑严密,表述清楚

二等 (5—8分) 论题明确;要素分解较全面,论证较充分;表述清楚

三等 (0—4分) 论题不明确或偏离材料主题;论证欠缺说服力;表述不清楚

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.下面是《虎溪三笑图》,讲述的是东晋时期,儒者陶渊明、道士陆修静相携访问在庐山修行的高僧慧远,归途中三人谈笑而行,送客的慧远不觉间跨越其自我禁足的虎溪,三人因之相视大笑的故事。这一现象反映了当时( )

A.统治者奉行三教并行的政策 B.社会上空谈义理之风盛行

C.社会发展呈现和谐稳定气象 D.不同思想流派之间的交流

2.18世纪的欧洲出现了空前的“中国热”。当时,向西方传播中国文化影响最大的西方学者有“利玛窦派“龙华民派“等。他们把中国的儒学、宋明理学,科学技术传到西方,这一现象( )

A.导致了欧洲社会的转型 B.丰富了中国传统文化的内涵

C.提高了中国的国际地位 D.促进了欧洲启蒙运动的发展

3.《古希腊文明的光芒》一书中写道:“这些(古希腊)文化形态没有实际的功用,不能推进生产的发展,只能愉悦人的思想和精神。无论诗歌、建筑、雕塑还是哲学,乃至那个时代的科学,都能引起希腊人浓厚的兴趣。”据此可知,古希腊文明( )

A.是西方文明的源头 B.充满人文色彩

C.摆脱了宗教的影响 D.阻碍经济发展

4.在东南亚地区,随处可以看到湿婆教、毗湿奴教、小乘佛教和大乘佛教的痕迹。这些国家共享着罗摩衍那、摩诃婆罗多、诃利世系和往世书这些经典以及本生经中的佛教传说故事。这表明( )

A.古代印度文化影响广泛 B.印度文明具有较强包容性

C.东南亚文化起源于印度 D.东南亚文明都与佛教有关

5.镰仓时代,日本武士道受佛教伦理影响,其精神内涵是视死如归的忘我境界。到江户时代中后期,武士的职责已不再是驰骋战场、勇武杀敌,而是从事行政管理的相关工作。武士的修养内容,也由“重武功”改变为“重德行道艺”。这种变化( )

A.摒弃了外来思想文化 B.适应了社会发展态势

C.阻碍了日本的近代化 D.加强了幕府专制统治

6.下图是公元前3000年—前1000年印欧人迁徙示意图。这一过程( )

A.推动了区域文明的形成 B.决定了欧亚人口的分布格局

C.扩大了游牧文明的范围 D.导致了罗马帝国的内部分裂

7.1820—1860年,美国迎来了史上第一次移民高潮。这期间来到美国的移民总数高达500万,主要来自西欧和北欧,其中爱尔兰人约200万,德国人约170万,还有大量被贩卖到美国的非洲黑奴。同时,移民也有少数来自亚洲,主要是来美国淘金的中国人。这些现象( )

A.体现了美国移民政策的实用性 B.加剧了美国社会的两极分化

C.推动了美国社会文化的多元化 D.实现了不同民族的文化认同

8.1959年,新加坡成立宗教联合会,成员囊括新加坡的各宗教,如佛教、基督教、印度教、伊斯兰教、犹太教、锡克教和拜火教等宗教的信教人员。1974年,宗教联合会制定了一份共同使用的《联合祈祷文》,供各宗教祈祷时使用。这些举措旨在( )

A.维护国家社会稳定 B.彰显文化开放政策

C.消除宗教文化差异 D.抵御西方文化侵略

9.下图为敦煌唐墓出土的砖刻《胡人引驼图》。图中胡人穿波斯装,一手执缰引驼,一手拄手杖跋涉。类似内容的砖刻在唐墓中多有发现。据此可知,古代丝绸之路( )

A.是古代官方贸易的主要通道 B.促进了中外经济文化交流

C.丰富了各地民众的物质生活 D.有利于增强民族认同意识

10.乔治·巴比尔(1882—1932年)是法国著名插画师。在他的作品中可以看到中国古典仕女的形象、清朝戏曲人物、工笔屏风和花道、东方民族服饰演变出来的摩登女装、东方古典风格的亭台楼阁等等。这反映出( )

A.女性地位的提升 B.法国文明的衰落

C.启蒙思想的普及 D.文化的交流传播

11.19世纪的俄国报纸上出现了中国茶叶广告:“只需3卢布即可享受一磅顶级茶叶,为您带来皇家般的饮茶体验。我们还有精美的中国茶具可供选购,传承古老艺术,点缀您的茶席。”这表明( )

A.中国茶叶开始传入俄国 B.茶叶是俄国贵族的奢侈品

C.商业发展促进文化交流 D.俄式茶文化得到快速发展

12.亚历山大入侵印度期间遇到当地王公波鲁斯的顽强抵抗。下图油画表现的是波鲁斯被带到亚历山大面前的情景。亚历山大钦佩他的英勇和才能,归还了他的领土,让他继续统治。亚历山大这一做法意在( )

A.与印度建立军事同盟 B.提高印度地区的影响力

C.推动当地文化希腊化 D.借助当地势力巩固统治

13.1825年12月,俄国一些参加过打败拿破仑卫国战争的贵族青年军官,发动了试图推翻沙皇专制制度的武装起义,但起义最终失败。列宁曾评价:这些革命者的圈子是狭小的。他们同人民的距离非常远。但是,他们的事业没有落空。列宁的评价旨在( )

A.肯定起义为后来革命运动铺路 B.揭示拿破仑战争的影响

C.批判起义缺乏广泛的群众基础 D.强调早期革命失败原因

14.在第二次世界大战期间,法国殖民地越南被日本占领。越南人民在战争期间目睹了日本战败和法国的衰弱,认识到西方殖民国家并非不可战胜。1945年9月,胡志明在河内宣读《独立宣言》,宣布越南民主共和国成立。越南的独立斗争表明( )

A.法国不支持民族自决原则 B.越南民族民主意识开始觉醒

C.世界大战打击了殖民体系 D.亚洲民族解放运动遥相呼应

15.15世纪中叶,德国人谷登堡通过整合多项技术,发明了现代印刷术。17世纪,欧洲出现了第一批定期出版的报纸。之后,杂志逐步出现,为人们提供了更多的娱乐和知识选择。据此可知,活字印刷技术( )

A.加强了民众的政治参与 B.扩展了宗教改革运动

C.推动了学校教育的普及 D.促进了社会文化交流

16.清光绪二十九年(1903年)颁布的《奏定学堂章程》,对初等实业学堂的培养目标是:“使学生学得最浅近之知识技能,毕业后,能从事简易农、商及商船方面的业务。”此类学校分农业、商业、商船三科。该培养目标( )

A.标志着传统教育体系终结 B.冲击了传统的教育观念

C.增强了国民的民族认同观 D.激发了民间办学的热情

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

自8世纪中叶开始,利用印度洋季风洋流,由中国南海经东南亚至孟加拉湾和阿拉伯海地区的海路商贸往返航线开始更受欢迎。这一时期战争的需求,使马匹和硫黄进入中国进口商品的名单内。雕版印刷技术自唐时出现,五代与两宋时印刷业非常繁荣,各类典籍乃至印版也作为商品大规模出口。日韩出土出水的大量宋代钱币,表明在当时货币本身也作为中国的出口商品之一。

——摘编自袁超《魏晋至唐宋时期海上丝绸之路对贸易进出口商品种类的转变》

材料二

自唐中叶开始,福建的海上交通迅速发展,至宋代进入海上交通繁荣、海上贸易兴盛时期,其标志是泉州港的崛起与福建执造船业之牛耳。泉州之外,宋代福建其他地区的海上贸易也有较大发展,而以福州为突出。唐宋福建海上交通与经贸相伴而行的是文化,尤以佛教文化为主。有时甚至是因为佛教文化的交流带动了经贸的开展。这与唐宋中国佛教文化的巨大影响力相关,也与福建佛教的繁盛相关。

——摘编自谢重光《唐宋福建海上交通与对外佛教文化交流》

(1)根据材料一,概括宋代海路贸易的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“唐宋福建海上交通与经贸相伴而行的是文化”的理解。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

利玛窦认识到中国文化的精髓,开始了向儒家知识分子的转变。通过对儒家文化的研读,利玛窦提出认可“祭祖尊孔”的礼仪规范,把天主教中的“天主”用中国经典中的“天”“上帝”来解释,正是利玛窦的这些改变,容纳了士大夫和平民的祭祀习俗,使得当时的中国人可以放心的入教而不产生心理上的负担,保证了天主教在中国的平稳传播。耶稣会适应性的传教策略最后在利玛窦手中发扬光大,使之成为后来大多来华传教士所遵循的基本规则,也因此被康熙皇帝称为“利玛窦规矩”。

——摘编自范世琦《从“利玛窦规矩”看明清时期中西文化交流》

材料二

19世纪中叶,侵略者用坚船利炮强行撞开中国国门,异质文化蜂拥而入。在坚船利炮与长矛大刀的较量中,有识之士终于有所觉醒。要想保国保种,就必须要奋起直追。在这一认识指导下,中国的有识之士进行了前仆后继的探索和实践。一部中国近代史,同时也是一部中西文化全面交锋、对抗、排拒、吸取、融合的历史。梁启超在1923年就总结、概括了中国近代学习西方的过程。他认为,中国近代学习西方经历了三个时期:第一期,“先从器物上感觉不足”;第二期,“是从制度上感觉不足”;第三期,“便是从文化根本上感觉不足”。

——摘编自郝振君《中国近代西学东渐的主要成就及经验教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“利玛窦规矩”的内涵,并简析其作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国西学东渐的特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

匈奴西征,日耳曼人掀起了民族大迁徙的狂潮,摧毁了西罗马帝国,成为西欧新的主人。基督教与日耳曼政权的结合,促进了基督教的发展。在政权组织形式上,在采邑制基础上形成了封建等级制,以契约为保障,使国家权力转化为私人性质的权利与义务关系,这使中世纪的西欧呈现出一种混乱不堪的状态。随着日耳曼人建立起的法兰克王国的统一及后来的分裂,构成了日后法、德、意三国的雏形。

——摘编自桑青《日耳曼人大迁徙对中世纪西欧政治格局的影响》

材料二

与西欧不同,内徙中原地区的北方诸族,历来仰慕汉族礼仪文化。西晋末年匈奴首领刘渊(304—310年在位),首先在中原建立政权,国号为汉。刘渊曾研习《易》《尚书》《毛诗》,尤好《左氏春秋》,至于孙吴兵法、先秦诸子,无不纵览。不仅是匈奴人,民族大迁徙中进入中原的北方游牧民族,也都非常向往汉文化。后赵创立者石勒(319—333年在位)“雅好文学,虽在军旅常令儒生读史书而听之”。拓跋鲜卑建立的北魏,统一了我国北方,形成了强大的国家,对北方的稳定和经济发展起了重要作用。就这样,自汉代以来,经魏晋南北朝直至隋唐统一,所有内徙到中原的北方诸族,逐渐融入汉民族中。结果,不仅为汉民族自身的发展融入了新的血液,也为中华民族的形成做出贡献,进而促进了中华文化的新发展。

——摘编自刘爱兰《试论民族大迁徙对古代中国与西欧文化发展的影响》

(1)根据材料一,概括日耳曼民族大迁徙对欧洲的影响。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明3—6世纪的民族大迁徙导致中西文化不同发展的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

世界文化多样性是文化多样化或者多元化的客观反映,而具有差异性的多元文化恰恰也是各文化之间交流互鉴、取长补短的基础。尽管国内外学界对人类与世界文化的交流史仍存在分歧,但技术、考古、历史等领域的实践证明“人类文明都不是孤立的体系”,世界文化交流互鉴是一种普遍现象。世界文化多样性既是世界现实多样性的客观存在,也是互学互鉴所依赖的基础,更是创新进步的关键因素,无论未来的世界如何变化,追求差异性中的共同性应该是我们创造美好世界的基本思维和共同价值趋向。

——摘编自彭青龙《世界文化多样性与交流互鉴》

根据材料拟定一个论题,并结合所学世界史相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

2024—2025学年度河北省邯郸市五校高二第二学期期中联考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D B A B A C A B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C D A C D B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)特点:与政治现实环境密切相关;商品种类多;贸易范围广。(6分,每点2分)

(2)理解:唐宋时期,福建的海上交通和经贸发展不仅带动了物质商品的交流,也推动了以佛教文化为主的思想和艺术传播;文化为经贸的发展提供了“软实力”,如妈祖信仰凝聚了航海群体的认同感,降低了贸易风险;经贸的繁荣又为文化传播提供了物质基础。(6分,每点2分,言之成理即可)

18.【答案】(14分)

(1)内涵:传教士在传教过程中采取适应性策略,积极自觉地适应中国的社会、文化和政治,融入中华文化。(2分,言之有理即可)

作用:推动了天主教在中国的传播;扩大了中华文化的影响力;促进了中西文化交流。(4分,每点2分,答出两点即可)

(2)特点:由被动到主动学习;内容广泛;具有渐进性;与救亡图存相结合。(8分,每点2分,其他答案言之有理亦可)

19.【答案】(14分)

(1)影响:摧毁了西罗马帝国;促进了基督教的发展;确立了西欧封建等级制;奠定了西欧民族国家的雏形。(6分,每点2分,答出三点即可)

(2)原因:

角度一:中国经过春秋战国时期的第一次民族大融合之后,汉族成为中原地区的主体民族,南下的游牧民族人数有限,没有对汉民族造成致命的冲击。西欧罗马人由于公民制度和连年征战,其人数逐渐减少。罗马帝国处于地中海区域,正当东西文化的交汇处,所以使其境内民族众多,且流动性强,不能形成一个相对稳定的共同体。

角度二:中国自给自足的自然经济使文化具有保守性,遇到外来文化冲击时能吸纳外来文化的基础上继续向前发展。而罗马商品经济相对发达,文化具有开放性和多样性,在遭到外来文化冲击时容易形成独特的新文化。

角度三:中国虽屡遭北方游牧民族的冲击,但作为中国古典文化载体的汉民族,其语言、思想学说、宗教信仰及社会秩序基本没变。而西欧,以日耳曼民族为主体的民族大迁徙彻底摧毁了希腊罗马的古典文化。(8分,每个角度4分,答出两个角度即可,言之有理即可)

20.【答案】(12分)

示例

论题:世界古代不同文化相互交流借鉴,共同推动人类文明进步。(2分)

阐述:人类最初的文明虽然出现在亚非欧大陆的若干地区,相互之间的联系较少。但古代文明各自的扩展,使不同文明区域相互连接起来,促进了古代不同文化的交流与融合,如西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区;西亚神话传入希腊,成为希腊神话的重要内容;古代希腊雕刻艺术在很多方面都模仿古代埃及;希腊字母和拉丁字母成了今天欧洲几乎所有字母文字的源头。古代中国(汉朝)通过丝绸之路和古罗马直接进行贸易交流,也带动了丝路沿线地区的经济文化发展。古代埃及王国、亚述帝国、波斯、马其顿亚历山大帝国、罗马帝国都曾扩张领土,促进了不同地区经济文化的交流。

总之,在人类文明的发展进程中,不同地区文明之间交往的总趋势是不断加强,呈现出交融发展的态势,人类文明因交流交往而丰富多彩。(10分)

【评分细则】

本题论题2分,阐述说明部分10分。

等级 评分标准

一等 (9—12分) 论题明确;要素分解全面、科学,论证充分;逻辑严密,表述清楚

二等 (5—8分) 论题明确;要素分解较全面,论证较充分;表述清楚

三等 (0—4分) 论题不明确或偏离材料主题;论证欠缺说服力;表述不清楚

同课章节目录