2024—2025学年度吉林省长春市等三地高二第二学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度吉林省长春市等三地高二第二学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 890.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-12 12:09:49 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度吉林省长春市等三地高二第二学期期中考试

历史试题

2025.05

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

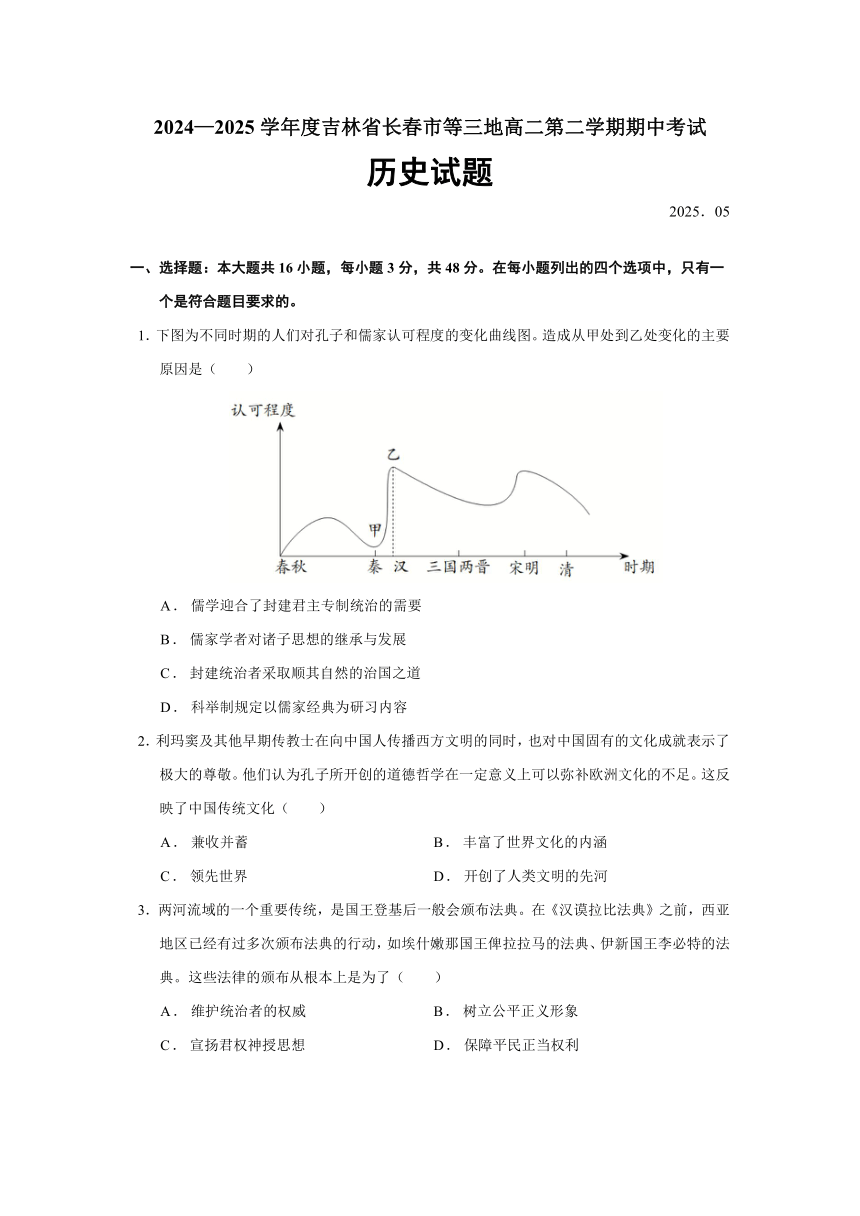

1.下图为不同时期的人们对孔子和儒家认可程度的变化曲线图。造成从甲处到乙处变化的主要原因是( )

A.儒学迎合了封建君主专制统治的需要

B.儒家学者对诸子思想的继承与发展

C.封建统治者采取顺其自然的治国之道

D.科举制规定以儒家经典为研习内容

2.利玛窦及其他早期传教士在向中国人传播西方文明的同时,也对中国固有的文化成就表示了极大的尊敬。他们认为孔子所开创的道德哲学在一定意义上可以弥补欧洲文化的不足。这反映了中国传统文化( )

A.兼收并蓄 B.丰富了世界文化的内涵

C.领先世界 D.开创了人类文明的先河

3.两河流域的一个重要传统,是国王登基后一般会颁布法典。在《汉谟拉比法典》之前,西亚地区已经有过多次颁布法典的行动,如埃什嫩那国王俾拉拉马的法典、伊新国王李必特的法典。这些法律的颁布从根本上是为了( )

A.维护统治者的权威 B.树立公平正义形象

C.宣扬君权神授思想 D.保障平民正当权利

4.10世纪前,东正教已在基辅罗斯传播。随着东正教的传入,十字架平面与半球形穹顶的拜占庭风格的教堂建筑在罗斯地区广泛建立,民间建筑也仿照这一风格。但“在北方,为了抵御恶劣的天气,厚厚的墙壁、小窗户和陡峭的屋顶也特别流行”。这说明基辅罗斯( )

A.宗教文化的遗产丰厚 B.保持文化的地域特色

C.与欧洲国家关系密切 D.引进并改造外来文化

5.早期印欧人以游牧为生,逐水草而居,其中很多人从未听闻美索不达米亚,然而在漫长迁徙途中,却采用了美索不达米亚的车轮和金属冶炼技术,从欧洲到印度乃至更远地区皆是如此。这反映出( )

A.古代文明传播以技术交流为主要形式

B.印欧人迁徙旨在获取先进的生产技术

C.美索不达米亚文化主导早期文明走向

D.文明传播具有跨越地域与认知的特性

6.学者分析阿根廷主流媒体1999—2005年期间发表的有关移民问题的报道,发现只有拉美人和华人被称为“移民”,而欧洲人和美国人被称为“执行官”“专业人士”“企业家”。这( )

A.折射出殖民统治的印迹 B.导致了国家内部文化冲突严重

C.表明精英移民更受欢迎 D.说明移民阶层差异由称呼决定

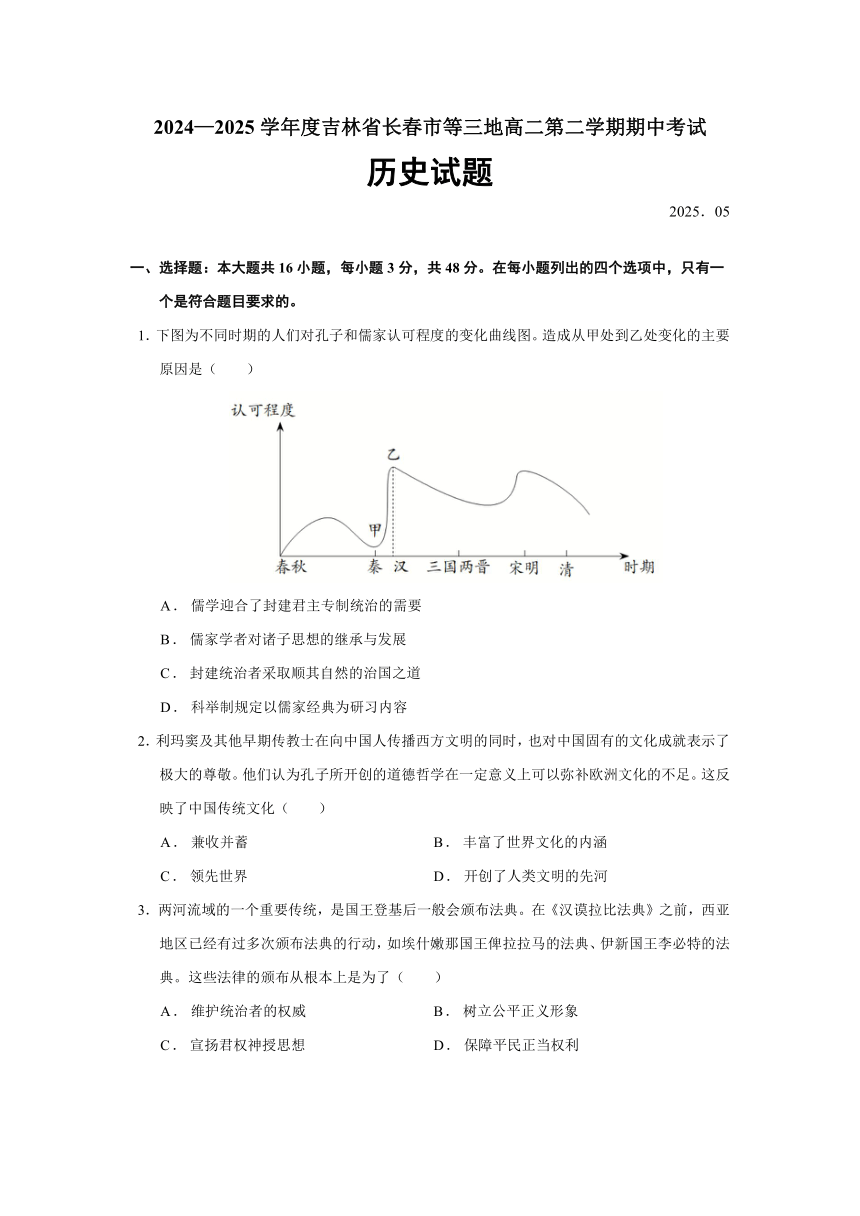

7.如图是洛阳博物馆特展“丝路印记”的代表藏品——唐代《三彩引胡俑》。这可论证唐代( )

A.政府严格管理对外贸易 B.陆上丝绸之路的运行

C.来华经商的外国人众多 D.社会主流思想的演变

8.《伊利汗中国科技珍宝书》是13——14世纪统治波斯地区(今伊朗)的伊利汗国宰相拉施特主编的中医药学著作,主体部分是宋朝一些医学家对《王叔和脉诀》的点评,还翻译了《素问》《难经》《甲乙经》《病源》等医书的段落。该书的史学价值是( )

A.论证波斯的医学起源 B.证明中医学在丝路沿线广泛流传

C.研究中伊文化交流史 D.论证丝绸之路是中医药传播之路

9.日本古坟时代(250——592年),中日服饰文化交流出现了第一次高潮,日本人在服饰的制作技术、样式、面料上或向中国学习,或直接从中国输入。飞鸟、奈良时代,随着大规模遣唐使的回国,日本服饰出现了“唐风化”现象。这反映出( )

A.中日服饰文化交流互鉴 B.日本传统服饰基本定型

C.日本服饰已经全盘中化 D.日本服饰深受中国影响

10.下面是某同学做的关于世界市场要素的变化表。据此可知( )

1760年之前 1760年之后

交易内容 手工业品、土特产等 工业产品和原料等

交易范围 殖民地 殖民体系

交往工具 帆船等 火车、汽船等

经济思想 重商主义 自由主义

A.物种实现了世界性的自由流动 B.工业革命推动世界市场扩大

C.工业革命促进社会生产力飞跃 D.殖民贸易孕育工业化大时代

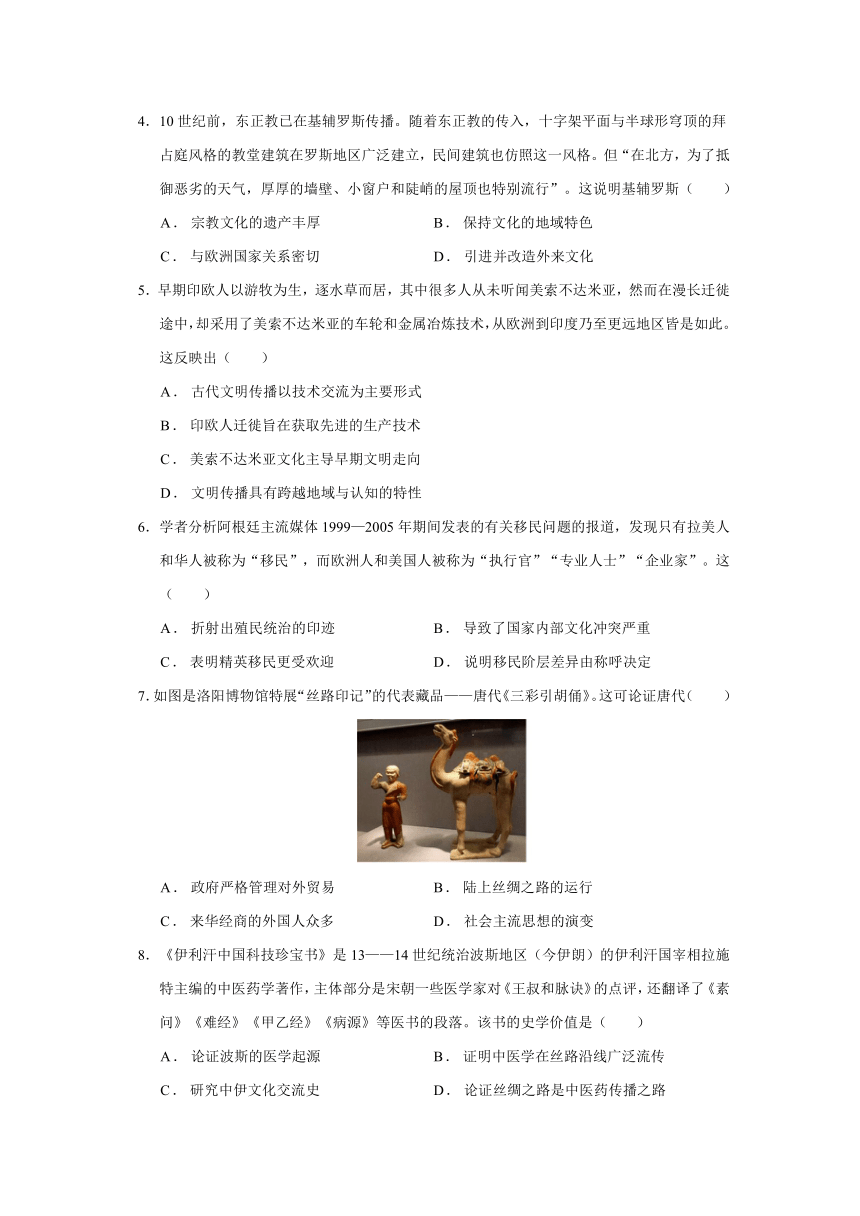

11.如图反映的历史事件( )

A.促进了东西方文化交融 B.是一场正义的自卫反击战争

C.重构了欧洲的政治文化 D.造成东西方差距的日益扩大

12.拉丁美洲往往被称为种族大熔炉。据美洲开发银行2015年数据显示,拉加地区人口中35%为白人,29%为印欧混血,24%为非裔,11%为原住民,而原住民是最贫穷的种族。该现象出现的主要原因是( )

A.拉美地区位置闭塞 B.欧洲的殖民统治

C.拉美国家制度落后 D.全球航路的开辟

13.英国在殖民地印度引入资产阶级代议制、法律制度和文官制度等,并兴办学校,强行普及英语。在这套制度下成长起来的印度精英阶层,却利用这套制度来反抗英国的殖民统治。这说明了英国的文化侵略( )

A.促进了英印两国的文化交融 B.客观上利于印度走向现代化

C.并未对印度带来明显的冲击 D.使得印度丧失了传统的文化

14.如果说第二次世界大战前,民族主义思潮主要产生在资本主义比较发达的欧洲,那么在第二次世界大战后,民族主义已经从一种“欧洲现象”演变为一个“世界现象”。这说明二战( )

A.削弱了殖民主义国家实力 B.推动了民族主义的传播

C.摧毁了传统帝国统治秩序 D.导致极端民族主义泛滥

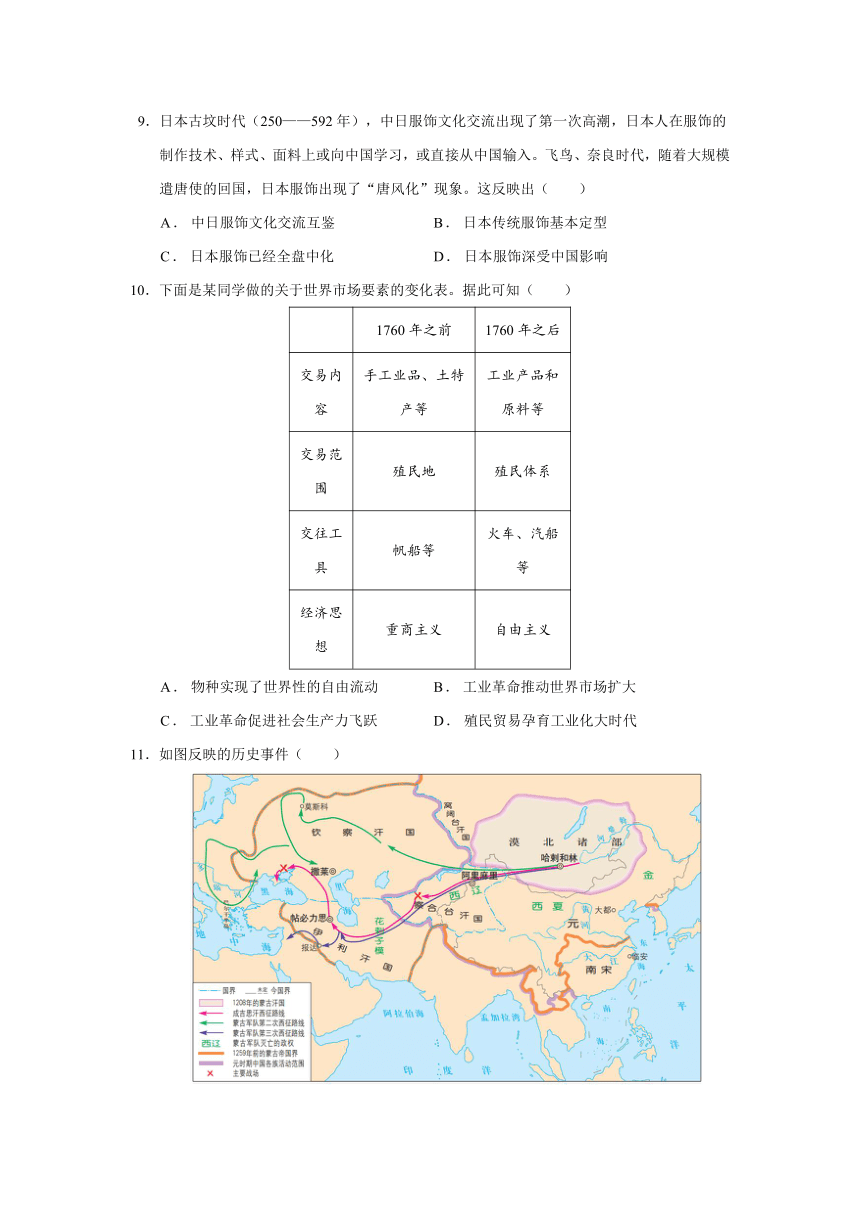

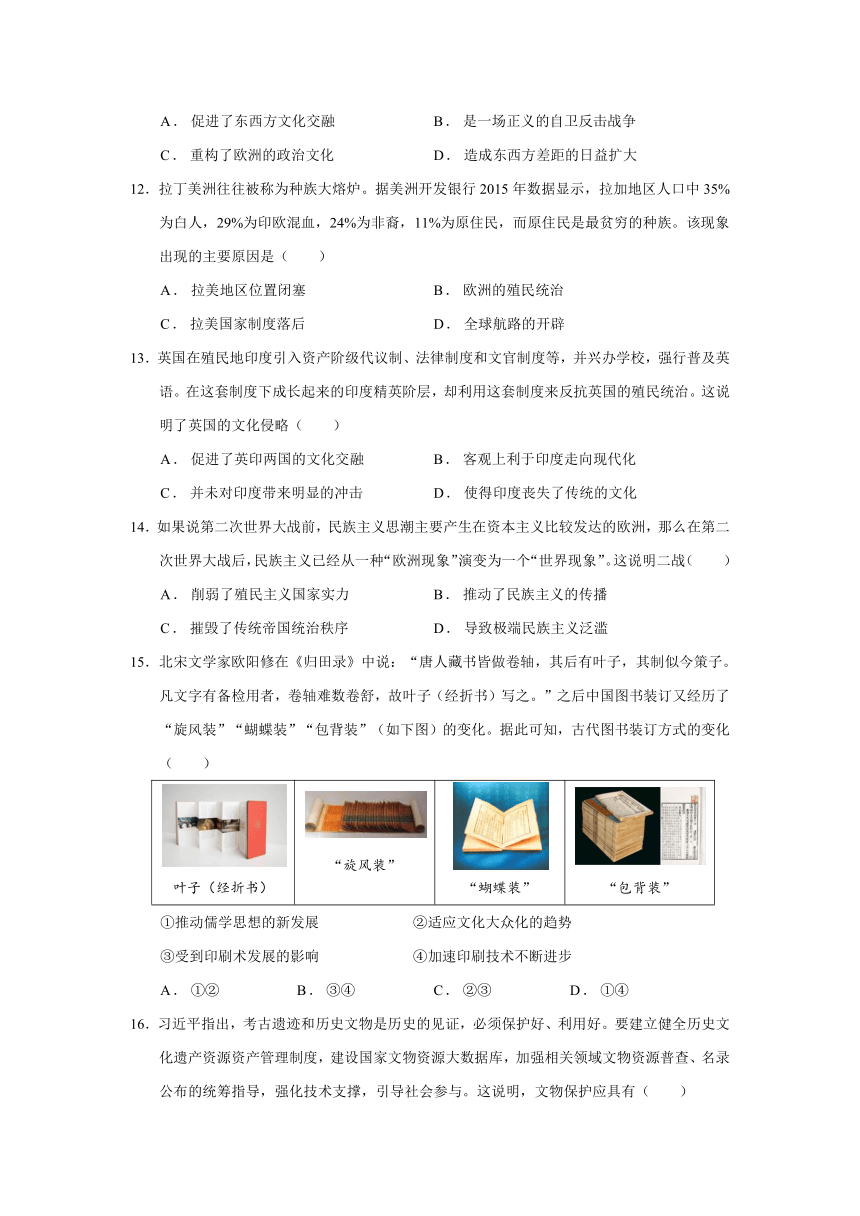

15.北宋文学家欧阳修在《归田录》中说:“唐人藏书皆做卷轴,其后有叶子,其制似今策子。凡文字有备检用者,卷轴难数卷舒,故叶子(经折书)写之。”之后中国图书装订又经历了“旋风装”“蝴蝶装”“包背装”(如下图)的变化。据此可知,古代图书装订方式的变化( )

叶子(经折书) “旋风装” “蝴蝶装” “包背装”

①推动儒学思想的新发展 ②适应文化大众化的趋势

③受到印刷术发展的影响 ④加速印刷技术不断进步

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

16.习近平指出,考古遗迹和历史文物是历史的见证,必须保护好、利用好。要建立健全历史文化遗产资源资产管理制度,建设国家文物资源大数据库,加强相关领域文物资源普查、名录公布的统筹指导,强化技术支撑,引导社会参与。这说明,文物保护应具有( )

A.还原历史的真实性 B.维护文化的多样性

C.确保遗产的完整性 D.适应时代的现代性

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

万里茶道又被称作“中俄茶叶之路”,是清代中国与沙俄之间交往的重要通道。万里茶道全程长约1.3万公里,起自福建武夷山,途经江西、湖南、湖北、河南、河北及内蒙古诸省,向北进入蒙古草原后从二连浩特进入今蒙古国境内,穿越蒙古沙漠戈壁后经乌兰巴托抵达中俄边境口岸恰克图,继续向北进入今俄罗斯境内,然后由东向西延伸,依次经过伊尔库茨克、莫斯科、圣彼得堡等十几个主要城市。万里茶道的开辟源于俄国对我国茶叶的高度依赖与巨大消费需求。1689年中俄两国约定:“两国今既永修和好,嗣后两国人民如持有准许往来路票者,应准其在两国境内往来贸易。”这是中俄双方第一次以国家名义正式承认边境贸易的合法化,也成为万里茶道由官方开始经营的标志。

——摘编自倪玉平、崔思朋《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》

材料二

2014年9月,在中俄蒙三国元首会晤中,中国国家主席习近平提出将“丝绸之路经济带”对接俄罗斯跨欧亚大铁路与蒙古国草原之路,并倡议共建中蒙俄经济走廊。这就赋予了这条具有悠久的历史渊源、深厚的文化底蕴和坚实的经济基础的“万里茶道”新的时代内涵和使命。开展万里茶道研究,将蒙古国草原之路、俄国欧亚经济联盟与我国“一带一路”相结合是历史选择和时代的选择。2015年,中俄签署了《 关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。在平等、尊重和开放等原则上,创建了对接协调工作机制;同年,中蒙商定对接丝绸之路和草原之路,继续推动中蒙跨境经济合作区的建设。

——摘编自刘再起、钟晓《论万里茶道与“一带一路”战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清朝时期万里茶道开通的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析党的十八大以来中俄蒙加强合作的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

从亚历山大远征到罗马最终征服托勒密埃及之间大约300年被称为“希腊化时代”,被征服地区的学者们系统整理和研究了《荷马史诗》和古典希腊的悲剧、史学、地理学作品,基本形成了我们今天看到的版本;欧几里得编写的《几何原本》流传后世;阿基米德提出了著名的物理学定理……托勒密埃及经常让士兵借用埃及人的房屋。埃及人则用他们特有的方式反抗:在鳄鱼城,我们发现原来用来安置军队的一些房屋,房顶已经被揭掉,门被墙封住了,那个地方修起了祭坛。他们所以这样做,是为了这些房子不致被占。塞琉古王国的统治者由于推行希腊化政策而引发了犹太人马卡比起义,后来犹太人基本独立,传统的犹太文化继续发展。

——摘编自《选择性必修3·古代战争与地域文化的演变》

材料二

如何评价拿破仑及其帝国?围绕这一问题,将近200年来,一代又一代的历史学家与各式人等可谓做足了文章。其中,既有人用最动听的言辞赞美他,也有人用最恶毒的语言诋毁他。具体地说,拿破仑既给法国带来了巨大的荣耀,也给法国造成了惨重的灾难,他在把欧洲闹得天翻地覆的过程中,实则是旧制度的破坏者与各国人民的解放者,后来却蜕变为有无限征服野心的侵略者。

——摘编自吕一民《法国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“希腊化时代”对被征服地区产生的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评价拿破仑战争。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

宋初,有所谓四大书院:曰白鹿,南唐升元中所建;曰石鼓,唐元和中衡州守李宽所建;曰应天,宋真宗时府民曹诚所建;曰岳麓,宋开宝中潭州守朱洞所建。这些书院,朝廷皆赐之额(《文献通考》)。此外,(朝廷)赐额、赐田、赐书者尚多。但书院的运营并不靠朝廷的奖励和补助。书院之设,大概由有道德学问者所提倡,或为好学者的集合,或则有力者所兴办。书院是无所为而为之的,所以能够真正研究学问,而且真能跟着风气走。在理学盛行的时代,(书院)则为讲学的中心;在考据之学盛行的时代,亦有许多从事于此的书院。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二

中世纪不仅见证了欧洲经济的转型,也带来了欧洲文化的崛起,一种新的知识组织形式出现了。中世纪大学在欧洲基督教的怀抱中诞生,但是并没有囿于基督教的教义传授,反而形成了求真和求善的大学精神。中世纪大学是以传授博雅教育和专业教育为目标的高等教育机构。中世纪大学既可以培养毕业生以适应社会的要求,同时它也是理论多于实践、抽象多于具体的,这种结合可能是大学为什么经得起考验的关键。纵览关于中世纪的文献,我们会发现,“大学”意即有相同偏好的一群人聚在一起,中世纪大学正是通过对新形式的人力资本——知识分子的培养,在中世纪欧洲经济的复兴中发挥了关键的因果作用。

——摘编自孟倩、宋佳慧《中国书院与西欧中世纪大学之比较:历史社会学的视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代书院的特点,并概括其发展的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述中世纪西欧大学兴起的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

人口迁移是世界范围内自古及今的普遍现象,人口迁移受历史多方面因素的影响。历史上的人口迁移比较复杂,大体上可以分为以下几种类型。

类型 事例

经济型 工业革命时期英国农村人口向城市迁移;始于19世纪40—50年代的华工输出;经济全球化背景下的人口迁移;墨西哥人口向美国、加拿大迁移

政治型 宗教迫害导致人口迁移;20世纪30年代日本向伪满洲国移民;犹太人的人口迁移;苏联解体后的人口迁移;苏联侵略阿富汗导致的人口迁移

社会型 自然灾害导致的人口迁移;环境污染、流行性疾病等导致的人口迁移;人口老龄化导致的政策性人口迁移

——据刘小敏等《流动人口学》整理

提取材料部分或整体信息,以“人口迁移”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

2024—2025学年度吉林省长春市等三地高二第二学期期中考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B A D D A B C D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A B B B C D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)原因:俄国对中国茶叶需求量较大;清朝时期“大一统”局面进一步巩固;长途贩运和商品经济的发展;《尼布楚条约》的签订。(8分,每点2分)

(2)意义:赋予了万里茶道新的时代内涵;推动了经济全球化,有利于经济的发展;促进区域合作和友好交往,有利于构建人类命运共同体。(6分,每点2分)

18.【答案】(12分)

(1)影响:被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞和交流,促进了文学、科学等许多领域的发展;推动了被征服地区社会制度的变革和发展;促进了区域间的经济交流与发展;希腊化时代的统治政策也引发了被征服民族的反抗和独立意识。(6分,答出三点即可)

(2)评价:拿破仑对外战争捍卫了法国大革命的成果,在欧洲大陆上传播了资产阶级革命思想;动摇了欧洲封建统治秩序,促进了欧洲大陆人民的觉醒;但他的后期对外战争旨在扩大统治范围,发展霸权利益,给被侵略国家和人民带去了灾难,具有侵略性和争霸性。(6分)

19.【答案】(14分)

(1)特点:民办官助;教授儒学经典,注重探究义理。(4分)

原因:朝廷的鼓励;科举取士规模扩大的推动;民间文人群体的努力;儒学思想的进一步发展,理学盛行。(4分,答出两点即可)

(2)影响:推动了学术研究和教育的世俗化;培养了一批适应社会发展需要的人才;为此后文艺复兴和自然科学的发展提供了条件;为近现代高等教育的发展提供了参考。(6分,答出三点即可)

20.【答案】(12分)

示例1

人口迁移

自然灾害,如土地荒漠化、河流改道或消失,会导致人口迁移,如古代一些少数民族政权的消失,与地理环境的变化密切相关;地中海早期文明如迈锡尼文明等的消失,据历史学家推测与自然灾害也有关系。工业革命以后,英国城市环境严重恶化,大气污染导致流行病多发,人们的健康受到极大威胁,引发大量人口迁移。在一些经济发达国家,人口老龄化现象严重,有的国家制定优惠政策,鼓励外来人口迁入,这也导致移民潮。

综上,环境与社会变迁导致人口迁移,人口迁移的程度跟社会和自然变迁的强度相关。

示例2

人口迁移

人口迁移是世界范围内从古至今的普遍现象,受多种因素影响,对人类社会发展产生了深远影响。

经济因素是人口迁移的重要驱动力。工业革命时期,英国农村人口大量向城市迁移,因为城市工厂提供了更多的就业机会和更高的收入,推动了英国的城市化进程。19世纪40—50年代的华工输出,以及经济全球化背景下的人口流动,还有墨西哥人口向美国、加拿大迁移,都是为了寻求更好的经济待遇和发展机会,促进了劳动力资源的全球配置。政治因素也深刻影响人口迁移。宗教迫害致使人们背井离乡,去寻找信仰自由的空间;20世纪30年代日本向伪满洲国移民,是其侵略扩张和殖民统治的手段;犹太人历史上多次因政治迫害而迁移,颠沛流离。苏联解体后政治格局变动以及苏联侵略阿富汗引发的战争,都造成了大规模人口被迫迁移,给人们带来巨大伤痛。

社会因素同样不可忽视。自然灾害如地震、洪水等会破坏人们的家园,迫使他们迁移;环境污染和流行性疾病威胁健康,也会导致人口流动;人口老龄化使一些国家出台政策吸引外来人口,以缓解劳动力短缺和养老压力。

总之,人口迁移是一个复杂的历史现象,经济、政治、社会等因素相互交织,它不仅改变了人口的分布格局,也促进了不同地区文化的交流与融合,推动了人类社会的发展与变迁。

【评分细则】

评分项目 评分标准 分值

立意明确 能准确提炼关于人口迁移的核心观点,如多种因素影响人口迁移等,观点清晰且符合材料主旨 2分

史实运用 列举材料中的典型事例,如经济型、政治型、社会型迁移事例,并能恰当补充相关历史知识,史实准确且丰富 4分

论述逻辑 论述过程条理清晰,各因素与人口迁移的关系阐述合理,能体现因果联系,逻辑严密 4分

表述规范 表述成文,语言流畅,无明显语法和史实性错误,符合历史短文的格式要求 2分

历史试题

2025.05

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.下图为不同时期的人们对孔子和儒家认可程度的变化曲线图。造成从甲处到乙处变化的主要原因是( )

A.儒学迎合了封建君主专制统治的需要

B.儒家学者对诸子思想的继承与发展

C.封建统治者采取顺其自然的治国之道

D.科举制规定以儒家经典为研习内容

2.利玛窦及其他早期传教士在向中国人传播西方文明的同时,也对中国固有的文化成就表示了极大的尊敬。他们认为孔子所开创的道德哲学在一定意义上可以弥补欧洲文化的不足。这反映了中国传统文化( )

A.兼收并蓄 B.丰富了世界文化的内涵

C.领先世界 D.开创了人类文明的先河

3.两河流域的一个重要传统,是国王登基后一般会颁布法典。在《汉谟拉比法典》之前,西亚地区已经有过多次颁布法典的行动,如埃什嫩那国王俾拉拉马的法典、伊新国王李必特的法典。这些法律的颁布从根本上是为了( )

A.维护统治者的权威 B.树立公平正义形象

C.宣扬君权神授思想 D.保障平民正当权利

4.10世纪前,东正教已在基辅罗斯传播。随着东正教的传入,十字架平面与半球形穹顶的拜占庭风格的教堂建筑在罗斯地区广泛建立,民间建筑也仿照这一风格。但“在北方,为了抵御恶劣的天气,厚厚的墙壁、小窗户和陡峭的屋顶也特别流行”。这说明基辅罗斯( )

A.宗教文化的遗产丰厚 B.保持文化的地域特色

C.与欧洲国家关系密切 D.引进并改造外来文化

5.早期印欧人以游牧为生,逐水草而居,其中很多人从未听闻美索不达米亚,然而在漫长迁徙途中,却采用了美索不达米亚的车轮和金属冶炼技术,从欧洲到印度乃至更远地区皆是如此。这反映出( )

A.古代文明传播以技术交流为主要形式

B.印欧人迁徙旨在获取先进的生产技术

C.美索不达米亚文化主导早期文明走向

D.文明传播具有跨越地域与认知的特性

6.学者分析阿根廷主流媒体1999—2005年期间发表的有关移民问题的报道,发现只有拉美人和华人被称为“移民”,而欧洲人和美国人被称为“执行官”“专业人士”“企业家”。这( )

A.折射出殖民统治的印迹 B.导致了国家内部文化冲突严重

C.表明精英移民更受欢迎 D.说明移民阶层差异由称呼决定

7.如图是洛阳博物馆特展“丝路印记”的代表藏品——唐代《三彩引胡俑》。这可论证唐代( )

A.政府严格管理对外贸易 B.陆上丝绸之路的运行

C.来华经商的外国人众多 D.社会主流思想的演变

8.《伊利汗中国科技珍宝书》是13——14世纪统治波斯地区(今伊朗)的伊利汗国宰相拉施特主编的中医药学著作,主体部分是宋朝一些医学家对《王叔和脉诀》的点评,还翻译了《素问》《难经》《甲乙经》《病源》等医书的段落。该书的史学价值是( )

A.论证波斯的医学起源 B.证明中医学在丝路沿线广泛流传

C.研究中伊文化交流史 D.论证丝绸之路是中医药传播之路

9.日本古坟时代(250——592年),中日服饰文化交流出现了第一次高潮,日本人在服饰的制作技术、样式、面料上或向中国学习,或直接从中国输入。飞鸟、奈良时代,随着大规模遣唐使的回国,日本服饰出现了“唐风化”现象。这反映出( )

A.中日服饰文化交流互鉴 B.日本传统服饰基本定型

C.日本服饰已经全盘中化 D.日本服饰深受中国影响

10.下面是某同学做的关于世界市场要素的变化表。据此可知( )

1760年之前 1760年之后

交易内容 手工业品、土特产等 工业产品和原料等

交易范围 殖民地 殖民体系

交往工具 帆船等 火车、汽船等

经济思想 重商主义 自由主义

A.物种实现了世界性的自由流动 B.工业革命推动世界市场扩大

C.工业革命促进社会生产力飞跃 D.殖民贸易孕育工业化大时代

11.如图反映的历史事件( )

A.促进了东西方文化交融 B.是一场正义的自卫反击战争

C.重构了欧洲的政治文化 D.造成东西方差距的日益扩大

12.拉丁美洲往往被称为种族大熔炉。据美洲开发银行2015年数据显示,拉加地区人口中35%为白人,29%为印欧混血,24%为非裔,11%为原住民,而原住民是最贫穷的种族。该现象出现的主要原因是( )

A.拉美地区位置闭塞 B.欧洲的殖民统治

C.拉美国家制度落后 D.全球航路的开辟

13.英国在殖民地印度引入资产阶级代议制、法律制度和文官制度等,并兴办学校,强行普及英语。在这套制度下成长起来的印度精英阶层,却利用这套制度来反抗英国的殖民统治。这说明了英国的文化侵略( )

A.促进了英印两国的文化交融 B.客观上利于印度走向现代化

C.并未对印度带来明显的冲击 D.使得印度丧失了传统的文化

14.如果说第二次世界大战前,民族主义思潮主要产生在资本主义比较发达的欧洲,那么在第二次世界大战后,民族主义已经从一种“欧洲现象”演变为一个“世界现象”。这说明二战( )

A.削弱了殖民主义国家实力 B.推动了民族主义的传播

C.摧毁了传统帝国统治秩序 D.导致极端民族主义泛滥

15.北宋文学家欧阳修在《归田录》中说:“唐人藏书皆做卷轴,其后有叶子,其制似今策子。凡文字有备检用者,卷轴难数卷舒,故叶子(经折书)写之。”之后中国图书装订又经历了“旋风装”“蝴蝶装”“包背装”(如下图)的变化。据此可知,古代图书装订方式的变化( )

叶子(经折书) “旋风装” “蝴蝶装” “包背装”

①推动儒学思想的新发展 ②适应文化大众化的趋势

③受到印刷术发展的影响 ④加速印刷技术不断进步

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

16.习近平指出,考古遗迹和历史文物是历史的见证,必须保护好、利用好。要建立健全历史文化遗产资源资产管理制度,建设国家文物资源大数据库,加强相关领域文物资源普查、名录公布的统筹指导,强化技术支撑,引导社会参与。这说明,文物保护应具有( )

A.还原历史的真实性 B.维护文化的多样性

C.确保遗产的完整性 D.适应时代的现代性

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

万里茶道又被称作“中俄茶叶之路”,是清代中国与沙俄之间交往的重要通道。万里茶道全程长约1.3万公里,起自福建武夷山,途经江西、湖南、湖北、河南、河北及内蒙古诸省,向北进入蒙古草原后从二连浩特进入今蒙古国境内,穿越蒙古沙漠戈壁后经乌兰巴托抵达中俄边境口岸恰克图,继续向北进入今俄罗斯境内,然后由东向西延伸,依次经过伊尔库茨克、莫斯科、圣彼得堡等十几个主要城市。万里茶道的开辟源于俄国对我国茶叶的高度依赖与巨大消费需求。1689年中俄两国约定:“两国今既永修和好,嗣后两国人民如持有准许往来路票者,应准其在两国境内往来贸易。”这是中俄双方第一次以国家名义正式承认边境贸易的合法化,也成为万里茶道由官方开始经营的标志。

——摘编自倪玉平、崔思朋《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》

材料二

2014年9月,在中俄蒙三国元首会晤中,中国国家主席习近平提出将“丝绸之路经济带”对接俄罗斯跨欧亚大铁路与蒙古国草原之路,并倡议共建中蒙俄经济走廊。这就赋予了这条具有悠久的历史渊源、深厚的文化底蕴和坚实的经济基础的“万里茶道”新的时代内涵和使命。开展万里茶道研究,将蒙古国草原之路、俄国欧亚经济联盟与我国“一带一路”相结合是历史选择和时代的选择。2015年,中俄签署了《 关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。在平等、尊重和开放等原则上,创建了对接协调工作机制;同年,中蒙商定对接丝绸之路和草原之路,继续推动中蒙跨境经济合作区的建设。

——摘编自刘再起、钟晓《论万里茶道与“一带一路”战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清朝时期万里茶道开通的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析党的十八大以来中俄蒙加强合作的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

从亚历山大远征到罗马最终征服托勒密埃及之间大约300年被称为“希腊化时代”,被征服地区的学者们系统整理和研究了《荷马史诗》和古典希腊的悲剧、史学、地理学作品,基本形成了我们今天看到的版本;欧几里得编写的《几何原本》流传后世;阿基米德提出了著名的物理学定理……托勒密埃及经常让士兵借用埃及人的房屋。埃及人则用他们特有的方式反抗:在鳄鱼城,我们发现原来用来安置军队的一些房屋,房顶已经被揭掉,门被墙封住了,那个地方修起了祭坛。他们所以这样做,是为了这些房子不致被占。塞琉古王国的统治者由于推行希腊化政策而引发了犹太人马卡比起义,后来犹太人基本独立,传统的犹太文化继续发展。

——摘编自《选择性必修3·古代战争与地域文化的演变》

材料二

如何评价拿破仑及其帝国?围绕这一问题,将近200年来,一代又一代的历史学家与各式人等可谓做足了文章。其中,既有人用最动听的言辞赞美他,也有人用最恶毒的语言诋毁他。具体地说,拿破仑既给法国带来了巨大的荣耀,也给法国造成了惨重的灾难,他在把欧洲闹得天翻地覆的过程中,实则是旧制度的破坏者与各国人民的解放者,后来却蜕变为有无限征服野心的侵略者。

——摘编自吕一民《法国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“希腊化时代”对被征服地区产生的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评价拿破仑战争。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

宋初,有所谓四大书院:曰白鹿,南唐升元中所建;曰石鼓,唐元和中衡州守李宽所建;曰应天,宋真宗时府民曹诚所建;曰岳麓,宋开宝中潭州守朱洞所建。这些书院,朝廷皆赐之额(《文献通考》)。此外,(朝廷)赐额、赐田、赐书者尚多。但书院的运营并不靠朝廷的奖励和补助。书院之设,大概由有道德学问者所提倡,或为好学者的集合,或则有力者所兴办。书院是无所为而为之的,所以能够真正研究学问,而且真能跟着风气走。在理学盛行的时代,(书院)则为讲学的中心;在考据之学盛行的时代,亦有许多从事于此的书院。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二

中世纪不仅见证了欧洲经济的转型,也带来了欧洲文化的崛起,一种新的知识组织形式出现了。中世纪大学在欧洲基督教的怀抱中诞生,但是并没有囿于基督教的教义传授,反而形成了求真和求善的大学精神。中世纪大学是以传授博雅教育和专业教育为目标的高等教育机构。中世纪大学既可以培养毕业生以适应社会的要求,同时它也是理论多于实践、抽象多于具体的,这种结合可能是大学为什么经得起考验的关键。纵览关于中世纪的文献,我们会发现,“大学”意即有相同偏好的一群人聚在一起,中世纪大学正是通过对新形式的人力资本——知识分子的培养,在中世纪欧洲经济的复兴中发挥了关键的因果作用。

——摘编自孟倩、宋佳慧《中国书院与西欧中世纪大学之比较:历史社会学的视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代书院的特点,并概括其发展的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述中世纪西欧大学兴起的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

人口迁移是世界范围内自古及今的普遍现象,人口迁移受历史多方面因素的影响。历史上的人口迁移比较复杂,大体上可以分为以下几种类型。

类型 事例

经济型 工业革命时期英国农村人口向城市迁移;始于19世纪40—50年代的华工输出;经济全球化背景下的人口迁移;墨西哥人口向美国、加拿大迁移

政治型 宗教迫害导致人口迁移;20世纪30年代日本向伪满洲国移民;犹太人的人口迁移;苏联解体后的人口迁移;苏联侵略阿富汗导致的人口迁移

社会型 自然灾害导致的人口迁移;环境污染、流行性疾病等导致的人口迁移;人口老龄化导致的政策性人口迁移

——据刘小敏等《流动人口学》整理

提取材料部分或整体信息,以“人口迁移”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

2024—2025学年度吉林省长春市等三地高二第二学期期中考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B A D D A B C D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A B B B C D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)原因:俄国对中国茶叶需求量较大;清朝时期“大一统”局面进一步巩固;长途贩运和商品经济的发展;《尼布楚条约》的签订。(8分,每点2分)

(2)意义:赋予了万里茶道新的时代内涵;推动了经济全球化,有利于经济的发展;促进区域合作和友好交往,有利于构建人类命运共同体。(6分,每点2分)

18.【答案】(12分)

(1)影响:被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞和交流,促进了文学、科学等许多领域的发展;推动了被征服地区社会制度的变革和发展;促进了区域间的经济交流与发展;希腊化时代的统治政策也引发了被征服民族的反抗和独立意识。(6分,答出三点即可)

(2)评价:拿破仑对外战争捍卫了法国大革命的成果,在欧洲大陆上传播了资产阶级革命思想;动摇了欧洲封建统治秩序,促进了欧洲大陆人民的觉醒;但他的后期对外战争旨在扩大统治范围,发展霸权利益,给被侵略国家和人民带去了灾难,具有侵略性和争霸性。(6分)

19.【答案】(14分)

(1)特点:民办官助;教授儒学经典,注重探究义理。(4分)

原因:朝廷的鼓励;科举取士规模扩大的推动;民间文人群体的努力;儒学思想的进一步发展,理学盛行。(4分,答出两点即可)

(2)影响:推动了学术研究和教育的世俗化;培养了一批适应社会发展需要的人才;为此后文艺复兴和自然科学的发展提供了条件;为近现代高等教育的发展提供了参考。(6分,答出三点即可)

20.【答案】(12分)

示例1

人口迁移

自然灾害,如土地荒漠化、河流改道或消失,会导致人口迁移,如古代一些少数民族政权的消失,与地理环境的变化密切相关;地中海早期文明如迈锡尼文明等的消失,据历史学家推测与自然灾害也有关系。工业革命以后,英国城市环境严重恶化,大气污染导致流行病多发,人们的健康受到极大威胁,引发大量人口迁移。在一些经济发达国家,人口老龄化现象严重,有的国家制定优惠政策,鼓励外来人口迁入,这也导致移民潮。

综上,环境与社会变迁导致人口迁移,人口迁移的程度跟社会和自然变迁的强度相关。

示例2

人口迁移

人口迁移是世界范围内从古至今的普遍现象,受多种因素影响,对人类社会发展产生了深远影响。

经济因素是人口迁移的重要驱动力。工业革命时期,英国农村人口大量向城市迁移,因为城市工厂提供了更多的就业机会和更高的收入,推动了英国的城市化进程。19世纪40—50年代的华工输出,以及经济全球化背景下的人口流动,还有墨西哥人口向美国、加拿大迁移,都是为了寻求更好的经济待遇和发展机会,促进了劳动力资源的全球配置。政治因素也深刻影响人口迁移。宗教迫害致使人们背井离乡,去寻找信仰自由的空间;20世纪30年代日本向伪满洲国移民,是其侵略扩张和殖民统治的手段;犹太人历史上多次因政治迫害而迁移,颠沛流离。苏联解体后政治格局变动以及苏联侵略阿富汗引发的战争,都造成了大规模人口被迫迁移,给人们带来巨大伤痛。

社会因素同样不可忽视。自然灾害如地震、洪水等会破坏人们的家园,迫使他们迁移;环境污染和流行性疾病威胁健康,也会导致人口流动;人口老龄化使一些国家出台政策吸引外来人口,以缓解劳动力短缺和养老压力。

总之,人口迁移是一个复杂的历史现象,经济、政治、社会等因素相互交织,它不仅改变了人口的分布格局,也促进了不同地区文化的交流与融合,推动了人类社会的发展与变迁。

【评分细则】

评分项目 评分标准 分值

立意明确 能准确提炼关于人口迁移的核心观点,如多种因素影响人口迁移等,观点清晰且符合材料主旨 2分

史实运用 列举材料中的典型事例,如经济型、政治型、社会型迁移事例,并能恰当补充相关历史知识,史实准确且丰富 4分

论述逻辑 论述过程条理清晰,各因素与人口迁移的关系阐述合理,能体现因果联系,逻辑严密 4分

表述规范 表述成文,语言流畅,无明显语法和史实性错误,符合历史短文的格式要求 2分

同课章节目录