2024—2025学年度四川省部分学校高二第二学期5月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度四川省部分学校高二第二学期5月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-12 16:35:55 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度四川省部分学校高二第二学期5月月考

历史试题

2025.05

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.表1所示为牛河梁遗址、石家河遗址的概况。表中信息主要反映出当时( )

表1

时间 遗址 概况

距今约 5500—5000年 辽宁牛河梁遗址 女神庙建筑面积达1,000平方米。有学者认为,每年春耕前,牛梁河就有集体祈福活动,参加的先民范围覆盖整个西辽河流域的20余个部落

距今约 4600—4000年 湖北天门石家河遗址 城墙周长约1200米,土方量达120万立方米。按当时工具效率计算,需5000人连续工作3年方可完成

A.中华文明多元一体特征 B.早期国家形态成熟

C.区域社会组织能力较强 D.青铜文化高度发达

2.秦始皇封禅秦山时,直接采用齐国“八神”祭祀体系,琅琊刻石记载“祀四帝”包含楚地东皇太一信仰。岳麓秦简《祠律》规定,秦故地雍城祭天沿用周礼,而江南地区保留“巫祠”传统。这说明秦朝( )

A.对六国旧地的管理松散 B.推动宗教文化的大一统

C.大力塑造华夏认同意识 D.国家治理较为灵活务实

3.宋代张载曾言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,强调通过“变化气质”的修养功夫,使人性复归本然之善。他在关中地区讲学授徒,其弟子多能“躬行礼教”,注重道德实践与社会责任感。这一现象表明当时( )

A.儒学价值取向得以彰显 B.士大夫群体注重经世致用

C.理学开始成为官方哲学 D.教育体系发生根本性变革

4.表2所示为某学者总结的黄宗羲的教育思想。这可说明黄宗羲( )

表2

(1) 学校定位:“公其非是于学校”,学校不仅具有培养人才、改进社会风俗的职能,而且还应该议论国家政事

(2) 教育内容:经学、史学、文学和自然科学等

(3) 教学主张;力学致知,学责适用、学贵独创

A.主张教育平等的理念 B.否定传统教育体系

C.倡导经世致用的学风 D.反对君主专制制度

5.在古埃及,工匠们自发组织行会,供奉行业保护神普塔(Ptah)。行会不仅规范工艺标准,还为患病或贫困的成员提供帮助,修建神庙供奉神祇并定期举行祭祀仪式。这些活动得到法老宫廷的认可与支持,部分行会事迹被镌刻在神庙墙壁上或纸莎草文献中。据此可知,古埃及( )

A.宗教信仰主导社会救助体系 B.民间组织参与社会与宗教活动

C.法老直接控制工匠行会运作 D.工匠行会已取代神庙宗教功能

6.在印度的列国时代(公元前6世纪一前4世纪),社会激烈动荡,阶级关系发生了变化,掌握军政大权的刹帝利和部分发家致富的吠舍不满于婆罗门种姓的至高地位,要求打破婆罗门至高无上的种姓特权,改革婆罗门教,于是出现了各类思潮蓬勃兴起和争鸣的局面。这可用以说明( )

A.佛教产生的历史背景 B.印度教的地位逐渐下降

C.种姓制度已走向瓦解 D.国家统一成为大势所趋

7.中古西欧时期,教皇格里高利七世发布《教皇敕令》,宣称唯有教皇具有任免主教的权力;而英王亨利二世推行《克拉伦登宪章》,试图限制教会法庭权力,这引起了教会的激烈反应。这些史实反映出当时( )

A.教权完全控制世俗事务 B.世俗政权主导社会发展

C.宗教信仰影响政治决策 D.国王与教会争夺统治权

8.公元6世纪起,佛教自中国、朝鲜半岛传入日本,日本神道开始吸收佛教的教义、仪轨和造像艺术,出现了“神佛习合”现象,许多神社人员借鉴佛教修行方式。到了江户时代,儒学中的伦理道德观念也融入神道理论体系,形成了强调忠君爱国的新神道思想。这反映了这一时期的日本( )

A.本土宗教逐渐消亡 B.文化交融推动思想革新

C.对外文化交流频繁 D.外来文化占据主导地位

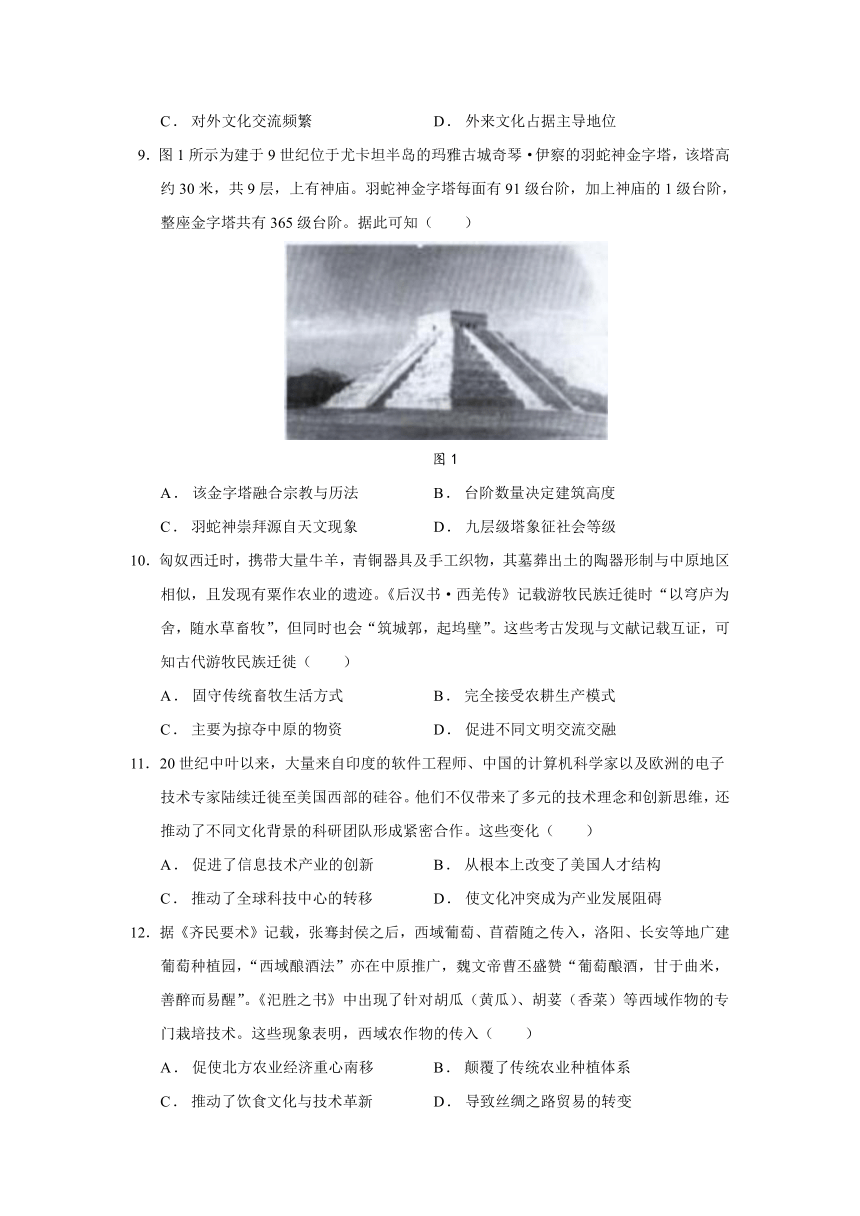

9.图1所示为建于9世纪位于尤卡坦半岛的玛雅古城奇琴·伊察的羽蛇神金字塔,该塔高约30米,共9层,上有神庙。羽蛇神金字塔每面有91级台阶,加上神庙的1级台阶,整座金字塔共有365级台阶。据此可知( )

图1

A.该金字塔融合宗教与历法 B.台阶数量决定建筑高度

C.羽蛇神崇拜源自天文现象 D.九层级塔象征社会等级

10.匈奴西迁时,携带大量牛羊,青铜器具及手工织物,其墓葬出土的陶器形制与中原地区相似,且发现有粟作农业的遗迹。《后汉书·西羌传》记载游牧民族迁徙时“以穹庐为舍,随水草畜牧”,但同时也会“筑城郭,起坞壁”。这些考古发现与文献记载互证,可知古代游牧民族迁徙( )

A.固守传统畜牧生活方式 B.完全接受农耕生产模式

C.主要为掠夺中原的物资 D.促进不同文明交流交融

11.20世纪中叶以来,大量来自印度的软件工程师、中国的计算机科学家以及欧洲的电子技术专家陆续迁徙至美国西部的硅谷。他们不仅带来了多元的技术理念和创新思维,还推动了不同文化背景的科研团队形成紧密合作。这些变化( )

A.促进了信息技术产业的创新 B.从根本上改变了美国人才结构

C.推动了全球科技中心的转移 D.使文化冲突成为产业发展阻碍

12.据《齐民要术》记载,张骞封侯之后,西域葡萄、苜蓿随之传入,洛阳、长安等地广建葡萄种植园,“西域酿酒法”亦在中原推广,魏文帝曹丕盛赞“葡萄酿酒,甘于曲米,善醉而易醒”。《汜胜之书》中出现了针对胡瓜(黄瓜)、胡荽(香菜)等西域作物的专门栽培技术。这些现象表明,西域农作物的传入( )

A.促使北方农业经济重心南移 B.颠覆了传统农业种植体系

C.推动了饮食文化与技术革新 D.导致丝绸之路贸易的转变

13.受“三角贸易”的刺激,非洲人之间也为获得奴隶面相互劫掠,以致发生村与村,部落与部落或土邦与土邦之间的战争,这导致了非洲族群多如牛毛的局面。这表明“三角贸易”( )

A.促进了非洲的经济发展 B.加深了非洲族群的隔阂

C.推动了非洲的民族交融 D.造成非洲人口大量丧失

14.14世纪,蒙古统治者在中亚撒马尔罕兴建天文台时,将中原地区的抬梁式木构技术应用于伊斯兰砖砌穹顶。后来,这种设计被明代南京观星台借鉴。这可用于说明( )

A.政治统一推动了文化同风 B.中华文化具有较强的凝聚性

C.跨文明互动增进技术交流 D.蒙古西征促进建筑技术突破

15.第一次世界大战期间,大量殖民地青壮年被征调至欧洲战场作战,战后他们带回对西方社会的新认知,同时宗主国因战争削弱了对殖民地的控制。随后,印度、埃及等地掀起大规模民族解放运动。这体现出( )

A.殖民国家统治力量日益削弱 B.殖民地经济结构的转型

C.一战推动了民族意识的增强 D.国际联盟支持独立诉求

16.故宫中外朝太和殿、中和殿、保和殿的建筑体量均高于内廷建筑。内廷中的乾清宫与坤宁宫分别对应《周易》中的“乾为天”“坤为地”,分别为皇帝和皇后的寝宫,乾清宫体量高于坤宁宫。故宫建筑的上述布局( )

A.服务于军事防御的需要 B.体现了专制王朝的奢侈生活

C.将传统政治文化具象化 D.说明世俗生活高于礼制教条

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

孔子主张“君子和而不同,小人同而不和”,认为在保持各自差异的基础上寻求和谐共处才是理想状态。战国时期,孟子提出“物之不齐,物之情也”,强调万物差异的天然合理性;荀子则主张“和则一,一则多力”,突出不同元素协同合作的价值。这些思想奠定了“和而不同”的文化基调。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二

1955年万隆会议上,周恩来提出“求同存异”方针,指出亚非国家间虽然存在着许多不同的思想和社会制度,但是都经历过长期的殖民压迫,有着共同的遭遇和命运。周恩来的言论成功化解了会议危机,推动亚非国家达成合作共识。中共十八大以来,中国倡导构建人类命运共同体,主张尊重各国文明差异,在合作中实现共同发展,将“和而不同”思想融入全球治理理念。

——摘编自许计枫《中国外交历程:1949—1989》

(1)根据材料,概括中国古代与现代“和而不同”思想的共同内涵;并结合所学知识,分析其在不同时代延续发展的原因。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国古代“和而不同”思想与现代外交实践的差异,并分别说明二者的历史影响。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,从思想传承与社会发展的关系角度,评价“和而不同”思想的当代价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

西方学者赫伯提出了关于移民的“推一拉”理论,后经博格等人的发展,已形成系统的理论框架。按照这一理论,迁移行为的发生可用迁出地的推力和迁入地的拉力的相互作用来解释。后来,李(E.S.Lee)又将这种两极化的“推—拉”理论扩展为包括目的地、原住地、介入障碍和个人等四方面的全面理论框架。这一理论可以用来解释19世纪中期的华工赴澳。

1840年,英国所属澳大利亚殖民地新南威尔士废除了罪犯流放制。1841年,新南威尔士殖民地政府接受了牧场主马克亚赛斯的建议,成立了一个专门的委员会,研究政府是否应帮助亚洲工人来澳工作的问题。由于1840—1851年的劳动力短缺严重影响了羊毛生产,以至于威胁了新南威尔士的普遍繁荣,澳大利亚的农牧场主不断向殖民当局提出输入亚洲劳工的要求,而由英国法律授权的东印度公司却阻止印度人签订合约赴澳大利亚做工。于是,澳大利亚的农牧场主开始将视线转向中国,要求输入中国劳工。在这样的历史背景下,1848年,有记载的首批华工120人乘坐“宁波号”的帆船到达澳大利亚悉尼港,华工赴澳由此发端。1864年天京失陷后,广东新会平南王黄德滋宁死不屈,率部乘帆船数十,漂流海外,渡南中国海,最后抵达澳大利亚北部达尔文港。时值新金山开埠,黄德滋遂往该地,成为冶金工人。

——摘编自张秋生《略论早期华工移居澳大利亚的社会历史条件》

(1)根据材料,简析19世纪中期华工赴澳兴起与发展的原因。(8分)

(2)联系“推一拉”理论,结合所学知识,补充一条推动19世纪中期华工赴澳的因素,并说明理由。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

战争作为人类历史的特殊现象,在不同时期深刻影响着地域文化的碰撞与融合。从古代的军事征服到近代的殖民战争,再到现代的全球性冲突,战争不仅改变了政治版图,更促使不同文化体系间产生剧烈震荡与多元互动。

表3

阶段 特征

古代 军事扩张促进文明交融,文化以征服者为主导传播

近代 殖民战争打破地域封闭,西方文化强势渗透

现代 全球化背景下的局部冲突,多元文化在对抗中寻求共存

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

根据材料并结合所学知识,选取某个时代,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

2024—2025学年度四川省部分学校高二第二学期5月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A C B A D B A D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B C C C

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.【答案】

(1)共同内涵:尊重差异,追求和谐共处。(2分)

原因:

古代:农耕文明发展,多元文化交流需求;儒家思想主流地位确立。(4分)

现代:民族独立与国家发展需求;全球化趋势下国际合作需要。(4分)

(2)差异:古代侧重文化伦理与社会秩序构建;现代侧重外交策略与国际合作。(4分)

影响:

古代:促进了中华文化包容性发展,维护社会稳定。(2分)

现代:推动了万隆会议成功,提升了中国国际影响力,为全球治理提供了中国方案。(3分)

(3)当代价值:有利于推动文明交流互鉴,化解国际矛盾;促进国际关系民主化,推动构建公平合理国际秩序;为解决全球性问题提供思想借鉴,助力人类命运共同体建设。(6分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】

(1)原因:澳大利亚罪犯流放制的废除;东印度公司阻止印度人赴澳;澳大利亚劳动力紧缺日益严重;牧场主和殖民当局的推动;清政府镇压农民起义,起义者出洋避祸;澳大利亚矿业的发展(澳大利亚淘金热的兴起)。(8分,答出四点即可)

(2)示例一

因素:外国资本主义对中国的经济侵略。(2分)

理由:鸦片战争后,西方列强加紧对华经济侵略,中国逐步沦为西方列强的商品倾销市场和原料掠夺地,中国传统的自然经济逐步瓦解,导致一些农民失去传统生计,选择出洋谋生。(5分)

示例二

因素:中国人地矛盾突出,农民生活困苦。(2分)

理由:19世纪中期,中国人口增长迅速,而土地大多集中在地主官僚手中,农民拥有的土地

极少,加上苛捐杂税繁多,自然灾害频发,农民生活难以为继。澳大利亚此时有大量的就业机会和相对较好的生活条件,对中国贫苦农民有较大的吸引力,促使更多华工选择赴澳,以寻求更好的生活和发展机会。(5分

示例三

因素:清政府被迫允许列强在中国招募华工出国。(2分)

理由:19世纪中期,列强凭借不平等条约获得了在中国招募华工的特权,这使得华工出国在程序上变得“合法”,为列强大规模招募华工创造了条件,促使大量华工前往澳大利亚。(5分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一依据)

19.【答案】

示例一

论题:近代殖民战争加速西方文化的全球渗透。(2分)

阐述:15世纪至20世纪的殖民战争,使西方文化以前所未有的规模向全球扩张。英国通过鸦片战争打开中国国门后,不仅迫使清政府签订不平等条约,更将西方的教育体系、科技知识和生活方式引入中国。例如,传教士在中国开办新式学堂,传播西方科学知识,冲击了传统儒家教育体系;通商口岸的租界中,西式建筑、报刊和生活方式逐渐流行,改变了部分中国人的生活观念。

在美洲,西班牙殖民者通过军事征服摧毁了阿兹特克文明和印加文明。他们强制推行西班牙语和天主教。这种文化渗透伴随着对本土文化的压制,大量原住民的宗教典籍被焚毁,传统祭祀仪式遭到禁止。然而,殖民统治也推动了西方文化与被殖民地区本土文化的交融。(8分)

总之,近代殖民战争以暴力手段打破了地域文化原有的平衡,西方文化在全球范围内的强势渗透,深刻改变了世界文化格局。(2分)

示例二

论题:现代局部冲突推动多元文化在对抗中寻求共存。(2分)

阐述:20世纪后半叶以来,全球化背景下的局部冲突呈现出新的文化特征。以巴以冲突为例,以色列与巴勒斯坦在政治、领土争端的背后,存在犹太文化与阿拉伯文化的长期对立。然而,冲突也促使双方反思文化共存的重要性。耶路撒冷作为犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地,不同宗教信徒在冲突中逐渐认识到文化包容的必要性,民间自发组织的文化交流活动不断涌现。

在卢旺达种族大冲突之后,卢旺达政府推行“卢旺达公民”的统一身份认同,超越胡图族与图西族的种族文化差异,通过教育改革和公共纪念活动,促进不同族群的文化融合。这种在冲突后寻求文化和解的努力,体现了现代社会对多元文化共存的追求。(8分)

总之,现代局部冲突虽然带来破坏,但也促使人类在对抗中反思文化差异,推动多元文化在冲突与和解中走向共存。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分唯一标准)

历史试题

2025.05

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.表1所示为牛河梁遗址、石家河遗址的概况。表中信息主要反映出当时( )

表1

时间 遗址 概况

距今约 5500—5000年 辽宁牛河梁遗址 女神庙建筑面积达1,000平方米。有学者认为,每年春耕前,牛梁河就有集体祈福活动,参加的先民范围覆盖整个西辽河流域的20余个部落

距今约 4600—4000年 湖北天门石家河遗址 城墙周长约1200米,土方量达120万立方米。按当时工具效率计算,需5000人连续工作3年方可完成

A.中华文明多元一体特征 B.早期国家形态成熟

C.区域社会组织能力较强 D.青铜文化高度发达

2.秦始皇封禅秦山时,直接采用齐国“八神”祭祀体系,琅琊刻石记载“祀四帝”包含楚地东皇太一信仰。岳麓秦简《祠律》规定,秦故地雍城祭天沿用周礼,而江南地区保留“巫祠”传统。这说明秦朝( )

A.对六国旧地的管理松散 B.推动宗教文化的大一统

C.大力塑造华夏认同意识 D.国家治理较为灵活务实

3.宋代张载曾言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,强调通过“变化气质”的修养功夫,使人性复归本然之善。他在关中地区讲学授徒,其弟子多能“躬行礼教”,注重道德实践与社会责任感。这一现象表明当时( )

A.儒学价值取向得以彰显 B.士大夫群体注重经世致用

C.理学开始成为官方哲学 D.教育体系发生根本性变革

4.表2所示为某学者总结的黄宗羲的教育思想。这可说明黄宗羲( )

表2

(1) 学校定位:“公其非是于学校”,学校不仅具有培养人才、改进社会风俗的职能,而且还应该议论国家政事

(2) 教育内容:经学、史学、文学和自然科学等

(3) 教学主张;力学致知,学责适用、学贵独创

A.主张教育平等的理念 B.否定传统教育体系

C.倡导经世致用的学风 D.反对君主专制制度

5.在古埃及,工匠们自发组织行会,供奉行业保护神普塔(Ptah)。行会不仅规范工艺标准,还为患病或贫困的成员提供帮助,修建神庙供奉神祇并定期举行祭祀仪式。这些活动得到法老宫廷的认可与支持,部分行会事迹被镌刻在神庙墙壁上或纸莎草文献中。据此可知,古埃及( )

A.宗教信仰主导社会救助体系 B.民间组织参与社会与宗教活动

C.法老直接控制工匠行会运作 D.工匠行会已取代神庙宗教功能

6.在印度的列国时代(公元前6世纪一前4世纪),社会激烈动荡,阶级关系发生了变化,掌握军政大权的刹帝利和部分发家致富的吠舍不满于婆罗门种姓的至高地位,要求打破婆罗门至高无上的种姓特权,改革婆罗门教,于是出现了各类思潮蓬勃兴起和争鸣的局面。这可用以说明( )

A.佛教产生的历史背景 B.印度教的地位逐渐下降

C.种姓制度已走向瓦解 D.国家统一成为大势所趋

7.中古西欧时期,教皇格里高利七世发布《教皇敕令》,宣称唯有教皇具有任免主教的权力;而英王亨利二世推行《克拉伦登宪章》,试图限制教会法庭权力,这引起了教会的激烈反应。这些史实反映出当时( )

A.教权完全控制世俗事务 B.世俗政权主导社会发展

C.宗教信仰影响政治决策 D.国王与教会争夺统治权

8.公元6世纪起,佛教自中国、朝鲜半岛传入日本,日本神道开始吸收佛教的教义、仪轨和造像艺术,出现了“神佛习合”现象,许多神社人员借鉴佛教修行方式。到了江户时代,儒学中的伦理道德观念也融入神道理论体系,形成了强调忠君爱国的新神道思想。这反映了这一时期的日本( )

A.本土宗教逐渐消亡 B.文化交融推动思想革新

C.对外文化交流频繁 D.外来文化占据主导地位

9.图1所示为建于9世纪位于尤卡坦半岛的玛雅古城奇琴·伊察的羽蛇神金字塔,该塔高约30米,共9层,上有神庙。羽蛇神金字塔每面有91级台阶,加上神庙的1级台阶,整座金字塔共有365级台阶。据此可知( )

图1

A.该金字塔融合宗教与历法 B.台阶数量决定建筑高度

C.羽蛇神崇拜源自天文现象 D.九层级塔象征社会等级

10.匈奴西迁时,携带大量牛羊,青铜器具及手工织物,其墓葬出土的陶器形制与中原地区相似,且发现有粟作农业的遗迹。《后汉书·西羌传》记载游牧民族迁徙时“以穹庐为舍,随水草畜牧”,但同时也会“筑城郭,起坞壁”。这些考古发现与文献记载互证,可知古代游牧民族迁徙( )

A.固守传统畜牧生活方式 B.完全接受农耕生产模式

C.主要为掠夺中原的物资 D.促进不同文明交流交融

11.20世纪中叶以来,大量来自印度的软件工程师、中国的计算机科学家以及欧洲的电子技术专家陆续迁徙至美国西部的硅谷。他们不仅带来了多元的技术理念和创新思维,还推动了不同文化背景的科研团队形成紧密合作。这些变化( )

A.促进了信息技术产业的创新 B.从根本上改变了美国人才结构

C.推动了全球科技中心的转移 D.使文化冲突成为产业发展阻碍

12.据《齐民要术》记载,张骞封侯之后,西域葡萄、苜蓿随之传入,洛阳、长安等地广建葡萄种植园,“西域酿酒法”亦在中原推广,魏文帝曹丕盛赞“葡萄酿酒,甘于曲米,善醉而易醒”。《汜胜之书》中出现了针对胡瓜(黄瓜)、胡荽(香菜)等西域作物的专门栽培技术。这些现象表明,西域农作物的传入( )

A.促使北方农业经济重心南移 B.颠覆了传统农业种植体系

C.推动了饮食文化与技术革新 D.导致丝绸之路贸易的转变

13.受“三角贸易”的刺激,非洲人之间也为获得奴隶面相互劫掠,以致发生村与村,部落与部落或土邦与土邦之间的战争,这导致了非洲族群多如牛毛的局面。这表明“三角贸易”( )

A.促进了非洲的经济发展 B.加深了非洲族群的隔阂

C.推动了非洲的民族交融 D.造成非洲人口大量丧失

14.14世纪,蒙古统治者在中亚撒马尔罕兴建天文台时,将中原地区的抬梁式木构技术应用于伊斯兰砖砌穹顶。后来,这种设计被明代南京观星台借鉴。这可用于说明( )

A.政治统一推动了文化同风 B.中华文化具有较强的凝聚性

C.跨文明互动增进技术交流 D.蒙古西征促进建筑技术突破

15.第一次世界大战期间,大量殖民地青壮年被征调至欧洲战场作战,战后他们带回对西方社会的新认知,同时宗主国因战争削弱了对殖民地的控制。随后,印度、埃及等地掀起大规模民族解放运动。这体现出( )

A.殖民国家统治力量日益削弱 B.殖民地经济结构的转型

C.一战推动了民族意识的增强 D.国际联盟支持独立诉求

16.故宫中外朝太和殿、中和殿、保和殿的建筑体量均高于内廷建筑。内廷中的乾清宫与坤宁宫分别对应《周易》中的“乾为天”“坤为地”,分别为皇帝和皇后的寝宫,乾清宫体量高于坤宁宫。故宫建筑的上述布局( )

A.服务于军事防御的需要 B.体现了专制王朝的奢侈生活

C.将传统政治文化具象化 D.说明世俗生活高于礼制教条

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

孔子主张“君子和而不同,小人同而不和”,认为在保持各自差异的基础上寻求和谐共处才是理想状态。战国时期,孟子提出“物之不齐,物之情也”,强调万物差异的天然合理性;荀子则主张“和则一,一则多力”,突出不同元素协同合作的价值。这些思想奠定了“和而不同”的文化基调。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二

1955年万隆会议上,周恩来提出“求同存异”方针,指出亚非国家间虽然存在着许多不同的思想和社会制度,但是都经历过长期的殖民压迫,有着共同的遭遇和命运。周恩来的言论成功化解了会议危机,推动亚非国家达成合作共识。中共十八大以来,中国倡导构建人类命运共同体,主张尊重各国文明差异,在合作中实现共同发展,将“和而不同”思想融入全球治理理念。

——摘编自许计枫《中国外交历程:1949—1989》

(1)根据材料,概括中国古代与现代“和而不同”思想的共同内涵;并结合所学知识,分析其在不同时代延续发展的原因。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国古代“和而不同”思想与现代外交实践的差异,并分别说明二者的历史影响。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,从思想传承与社会发展的关系角度,评价“和而不同”思想的当代价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

西方学者赫伯提出了关于移民的“推一拉”理论,后经博格等人的发展,已形成系统的理论框架。按照这一理论,迁移行为的发生可用迁出地的推力和迁入地的拉力的相互作用来解释。后来,李(E.S.Lee)又将这种两极化的“推—拉”理论扩展为包括目的地、原住地、介入障碍和个人等四方面的全面理论框架。这一理论可以用来解释19世纪中期的华工赴澳。

1840年,英国所属澳大利亚殖民地新南威尔士废除了罪犯流放制。1841年,新南威尔士殖民地政府接受了牧场主马克亚赛斯的建议,成立了一个专门的委员会,研究政府是否应帮助亚洲工人来澳工作的问题。由于1840—1851年的劳动力短缺严重影响了羊毛生产,以至于威胁了新南威尔士的普遍繁荣,澳大利亚的农牧场主不断向殖民当局提出输入亚洲劳工的要求,而由英国法律授权的东印度公司却阻止印度人签订合约赴澳大利亚做工。于是,澳大利亚的农牧场主开始将视线转向中国,要求输入中国劳工。在这样的历史背景下,1848年,有记载的首批华工120人乘坐“宁波号”的帆船到达澳大利亚悉尼港,华工赴澳由此发端。1864年天京失陷后,广东新会平南王黄德滋宁死不屈,率部乘帆船数十,漂流海外,渡南中国海,最后抵达澳大利亚北部达尔文港。时值新金山开埠,黄德滋遂往该地,成为冶金工人。

——摘编自张秋生《略论早期华工移居澳大利亚的社会历史条件》

(1)根据材料,简析19世纪中期华工赴澳兴起与发展的原因。(8分)

(2)联系“推一拉”理论,结合所学知识,补充一条推动19世纪中期华工赴澳的因素,并说明理由。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

战争作为人类历史的特殊现象,在不同时期深刻影响着地域文化的碰撞与融合。从古代的军事征服到近代的殖民战争,再到现代的全球性冲突,战争不仅改变了政治版图,更促使不同文化体系间产生剧烈震荡与多元互动。

表3

阶段 特征

古代 军事扩张促进文明交融,文化以征服者为主导传播

近代 殖民战争打破地域封闭,西方文化强势渗透

现代 全球化背景下的局部冲突,多元文化在对抗中寻求共存

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

根据材料并结合所学知识,选取某个时代,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

2024—2025学年度四川省部分学校高二第二学期5月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A C B A D B A D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B C C C

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.【答案】

(1)共同内涵:尊重差异,追求和谐共处。(2分)

原因:

古代:农耕文明发展,多元文化交流需求;儒家思想主流地位确立。(4分)

现代:民族独立与国家发展需求;全球化趋势下国际合作需要。(4分)

(2)差异:古代侧重文化伦理与社会秩序构建;现代侧重外交策略与国际合作。(4分)

影响:

古代:促进了中华文化包容性发展,维护社会稳定。(2分)

现代:推动了万隆会议成功,提升了中国国际影响力,为全球治理提供了中国方案。(3分)

(3)当代价值:有利于推动文明交流互鉴,化解国际矛盾;促进国际关系民主化,推动构建公平合理国际秩序;为解决全球性问题提供思想借鉴,助力人类命运共同体建设。(6分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】

(1)原因:澳大利亚罪犯流放制的废除;东印度公司阻止印度人赴澳;澳大利亚劳动力紧缺日益严重;牧场主和殖民当局的推动;清政府镇压农民起义,起义者出洋避祸;澳大利亚矿业的发展(澳大利亚淘金热的兴起)。(8分,答出四点即可)

(2)示例一

因素:外国资本主义对中国的经济侵略。(2分)

理由:鸦片战争后,西方列强加紧对华经济侵略,中国逐步沦为西方列强的商品倾销市场和原料掠夺地,中国传统的自然经济逐步瓦解,导致一些农民失去传统生计,选择出洋谋生。(5分)

示例二

因素:中国人地矛盾突出,农民生活困苦。(2分)

理由:19世纪中期,中国人口增长迅速,而土地大多集中在地主官僚手中,农民拥有的土地

极少,加上苛捐杂税繁多,自然灾害频发,农民生活难以为继。澳大利亚此时有大量的就业机会和相对较好的生活条件,对中国贫苦农民有较大的吸引力,促使更多华工选择赴澳,以寻求更好的生活和发展机会。(5分

示例三

因素:清政府被迫允许列强在中国招募华工出国。(2分)

理由:19世纪中期,列强凭借不平等条约获得了在中国招募华工的特权,这使得华工出国在程序上变得“合法”,为列强大规模招募华工创造了条件,促使大量华工前往澳大利亚。(5分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一依据)

19.【答案】

示例一

论题:近代殖民战争加速西方文化的全球渗透。(2分)

阐述:15世纪至20世纪的殖民战争,使西方文化以前所未有的规模向全球扩张。英国通过鸦片战争打开中国国门后,不仅迫使清政府签订不平等条约,更将西方的教育体系、科技知识和生活方式引入中国。例如,传教士在中国开办新式学堂,传播西方科学知识,冲击了传统儒家教育体系;通商口岸的租界中,西式建筑、报刊和生活方式逐渐流行,改变了部分中国人的生活观念。

在美洲,西班牙殖民者通过军事征服摧毁了阿兹特克文明和印加文明。他们强制推行西班牙语和天主教。这种文化渗透伴随着对本土文化的压制,大量原住民的宗教典籍被焚毁,传统祭祀仪式遭到禁止。然而,殖民统治也推动了西方文化与被殖民地区本土文化的交融。(8分)

总之,近代殖民战争以暴力手段打破了地域文化原有的平衡,西方文化在全球范围内的强势渗透,深刻改变了世界文化格局。(2分)

示例二

论题:现代局部冲突推动多元文化在对抗中寻求共存。(2分)

阐述:20世纪后半叶以来,全球化背景下的局部冲突呈现出新的文化特征。以巴以冲突为例,以色列与巴勒斯坦在政治、领土争端的背后,存在犹太文化与阿拉伯文化的长期对立。然而,冲突也促使双方反思文化共存的重要性。耶路撒冷作为犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地,不同宗教信徒在冲突中逐渐认识到文化包容的必要性,民间自发组织的文化交流活动不断涌现。

在卢旺达种族大冲突之后,卢旺达政府推行“卢旺达公民”的统一身份认同,超越胡图族与图西族的种族文化差异,通过教育改革和公共纪念活动,促进不同族群的文化融合。这种在冲突后寻求文化和解的努力,体现了现代社会对多元文化共存的追求。(8分)

总之,现代局部冲突虽然带来破坏,但也促使人类在对抗中反思文化差异,推动多元文化在冲突与和解中走向共存。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分唯一标准)

同课章节目录