宁夏回族自治区平罗中学2025届高三下学期第四次模拟考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 宁夏回族自治区平罗中学2025届高三下学期第四次模拟考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 224.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-12 22:14:44 | ||

图片预览

文档简介

2025届宁夏回族自治区石嘴山市平罗中学高三下学期第二次模拟考试历史试题

一、单选题

1.在距今约6000年的仰韶文化中期,城已经开始修筑,主要目的是军事防御、防洪、防野兽、防盗等。距今5000年前后,黄河中下游地区出现大量石城、夯土城,城墙宽厚、城壕宽深,有城门和瓮城结构,防御功能显著加强。这反映了当时该地区( )

A.阶级分化开始出现 B.农耕经济长足发展

C.专制集权雏形形成 D.社会竞争压力加剧

2.先秦时,“王杖”象征权力。秦汉时,“年七十受王杖者比六百石,入官廷不趋(急行)”,若老人涉嫌犯下重罪,亲属也应慎行告官。“王杖”功能的变化体现了( )

A.国家治理理念的发展 B.社会保障制度的完善

C.封建法律制度的严密 D.君主专制权力的下移

3.战国至唐中期,政府针对流民主要奉行“本籍主义”,大多将流民遣返原籍,把人口固定在土地上,少量未遣返流民成为客户;公元780年后,唐朝政府规定“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。这一变化( )

A.利于增加国家财政收入 B.增强农民人身依附关系

C.维持了租庸调制的运行 D.缓解了土地兼并的问题

4.有学者指出:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。”对外,魏晋士人以自然山水作为审美对象;对内,魏晋士人则重视自身的情感体验,体现为个体性情的张扬和人物品藻的兴盛。这折射出魏晋时期( )

A.儒学影响范围缩小 B.人文精神的活跃 C.舆论环境较为宽松 D.商品经济的发展

5.王祯《农书》记载:“大粪力壮,南方治田之家,常于田头置砖槛,窖熟而后用之,其田甚美。北方农家,亦宜效此,利可十倍。”又曰:“或用小便,亦可浇灌,但生者立见损坏,不可不知。”这可用于说明( )

A.南北农业技术体系合流 B.民族交融推动农业技术更新

C.南方经济优势地位凸显 D.农耕经验在精耕细作中传承

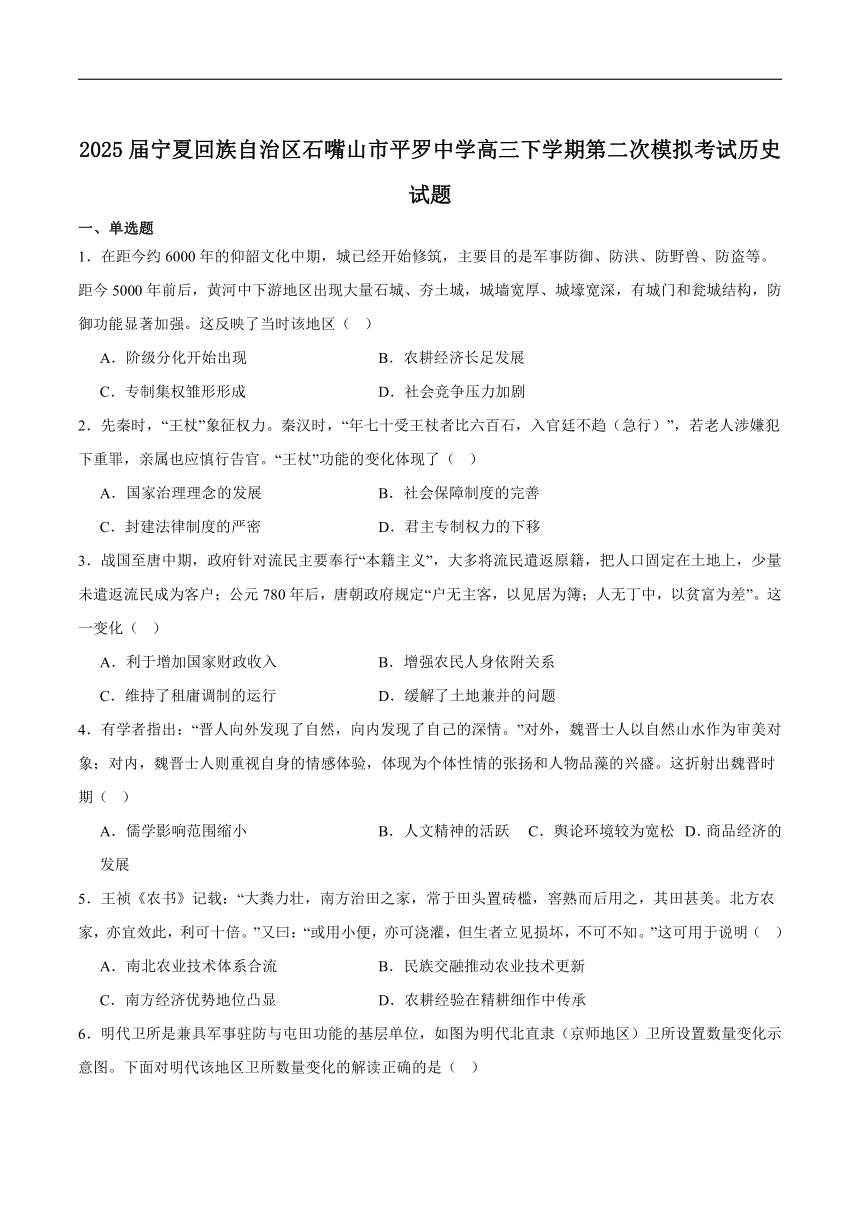

6.明代卫所是兼具军事驻防与屯田功能的基层单位,如图为明代北直隶(京师地区)卫所设置数量变化示意图。下面对明代该地区卫所数量变化的解读正确的是( )

A.明太祖为防御蒙古设立九边重镇 B.明成祖迁都北京后强化了京畿防御

C.万历年间东南沿海地区倭患消除 D.农民起义导致北直隶驻军需求激增

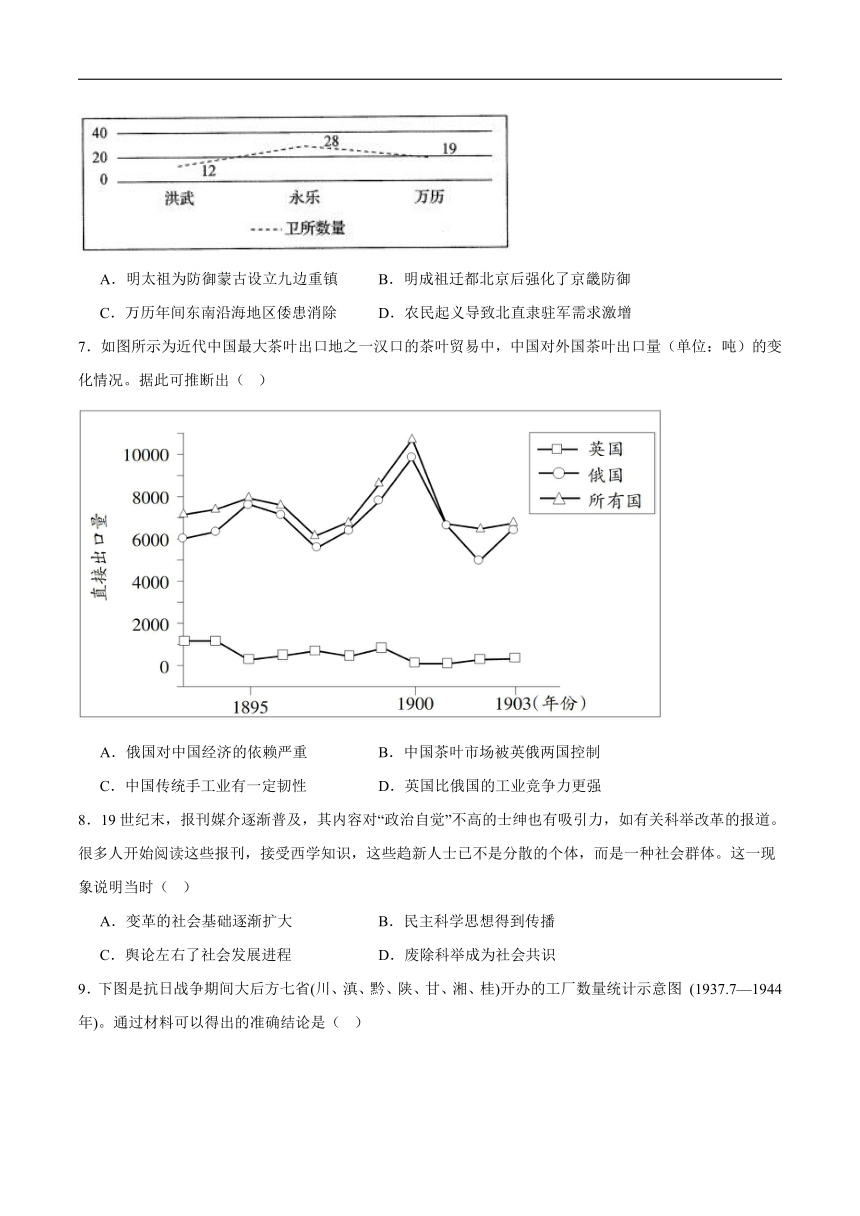

7.如图所示为近代中国最大茶叶出口地之一汉口的茶叶贸易中,中国对外国茶叶出口量(单位:吨)的变化情况。据此可推断出( )

A.俄国对中国经济的依赖严重 B.中国茶叶市场被英俄两国控制

C.中国传统手工业有一定韧性 D.英国比俄国的工业竞争力更强

8.19世纪末,报刊媒介逐渐普及,其内容对“政治自觉”不高的士绅也有吸引力,如有关科举改革的报道。很多人开始阅读这些报刊,接受西学知识,这些趋新人士已不是分散的个体,而是一种社会群体。这一现象说明当时( )

A.变革的社会基础逐渐扩大 B.民主科学思想得到传播

C.舆论左右了社会发展进程 D.废除科举成为社会共识

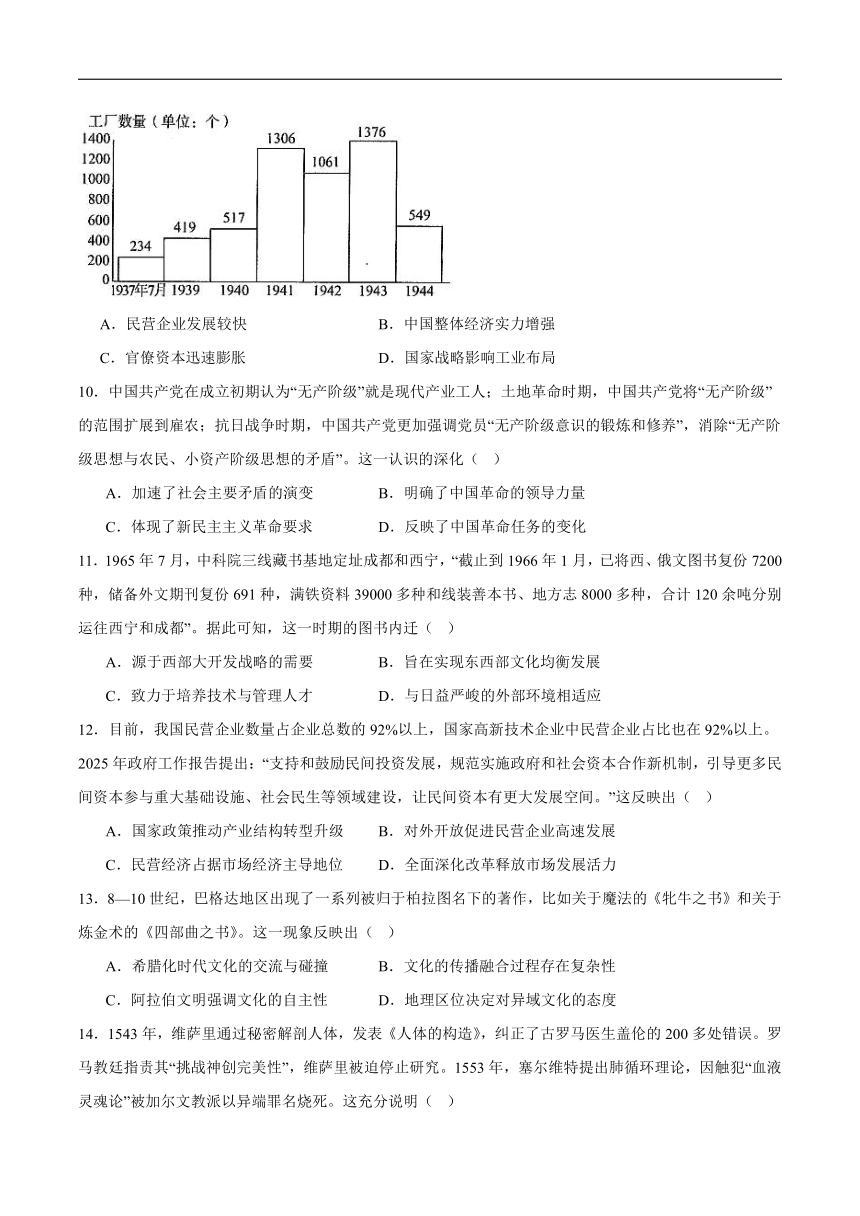

9.下图是抗日战争期间大后方七省(川、滇、黔、陕、甘、湘、桂)开办的工厂数量统计示意图 (1937.7—1944年)。通过材料可以得出的准确结论是( )

A.民营企业发展较快 B.中国整体经济实力增强

C.官僚资本迅速膨胀 D.国家战略影响工业布局

10.中国共产党在成立初期认为“无产阶级”就是现代产业工人;土地革命时期,中国共产党将“无产阶级”的范围扩展到雇农;抗日战争时期,中国共产党更加强调党员“无产阶级意识的锻炼和修养”,消除“无产阶级思想与农民、小资产阶级思想的矛盾”。这一认识的深化( )

A.加速了社会主要矛盾的演变 B.明确了中国革命的领导力量

C.体现了新民主主义革命要求 D.反映了中国革命任务的变化

11.1965年7月,中科院三线藏书基地定址成都和西宁,“截止到1966年1月,已将西、俄文图书复份7200种,储备外文期刊复份691种,满铁资料39000多种和线装善本书、地方志8000多种,合计120余吨分别运往西宁和成都”。据此可知,这一时期的图书内迁( )

A.源于西部大开发战略的需要 B.旨在实现东西部文化均衡发展

C.致力于培养技术与管理人才 D.与日益严峻的外部环境相适应

12.目前,我国民营企业数量占企业总数的92%以上,国家高新技术企业中民营企业占比也在92%以上。2025年政府工作报告提出:“支持和鼓励民间投资发展,规范实施政府和社会资本合作新机制,引导更多民间资本参与重大基础设施、社会民生等领域建设,让民间资本有更大发展空间。”这反映出( )

A.国家政策推动产业结构转型升级 B.对外开放促进民营企业高速发展

C.民营经济占据市场经济主导地位 D.全面深化改革释放市场发展活力

13.8—10世纪,巴格达地区出现了一系列被归于柏拉图名下的著作,比如关于魔法的《牝牛之书》和关于炼金术的《四部曲之书》。这一现象反映出( )

A.希腊化时代文化的交流与碰撞 B.文化的传播融合过程存在复杂性

C.阿拉伯文明强调文化的自主性 D.地理区位决定对异域文化的态度

14.1543年,维萨里通过秘密解剖人体,发表《人体的构造》,纠正了古罗马医生盖伦的200多处错误。罗马教廷指责其“挑战神创完美性”,维萨里被迫停止研究。1553年,塞尔维特提出肺循环理论,因触犯“血液灵魂论”被加尔文教派以异端罪名烧死。这充分说明( )

A.新教伦理需要适时调整 B.宗教改革阻碍了科学的发展

C.近代科学革命陷入停滞 D.科学研究有待突破神学束缚

15.19世纪末20世纪初,在重工业和农业领域,许多欧洲国家已逐步摒弃自由贸易原则,转而实施贸易保护主义的关税政策;与此同时,这些国家在社会政策领域也显著强化了政府干预力度。这些政策( )

A.使得资本主义世界市场最终形成 B.说明资本主义制度出现颓势

C.源于帝国主义国家之间矛盾加剧 D.反映了垄断资本的政治影响

16.1946年至1983年,美苏两国共经历了16次重大风险事件,平均每两年就有一次。然而,尽管两国在对内宣传中常提及战争,却从未进行过一次大规模动员。这折射出( )

A.美苏两国军事力量势均力敌 B.第三世界的崛起冲击了两极格局

C.美苏两国外交政策高度一致 D.核威慑有效遏制了战争全面爆发

二、综合题

17.中国历史上各民族交往交流交融,推动了中华民族多元一体格局的形成,也是中华文明形成和发展的重要基础。阅读材料,回答问题。

材料一 秦汉时代的文明,是在各地区、各族人民不同的文明基础上统一起来的,而在统一的前提下,又保持着各地、各族间不同程度的差异。秦汉时代统一的封建国家的建立,为大规模吸收外来文明创造了有利条件,是我国文明发展史上的一次飞跃。这种飞跃在后来还出现多次,但秦汉时代为首开其端的一次。大规模的吸收和远距离的传播,使中国在“许多世纪以来,一直是人类文明和科学的巨大中心之一”。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

材料二 把我国各民族维系于一个统一的大家庭中而世代传承,是有着无数条纽带的:中国共产党认识到中华民族多元一体格局的形成有着无数的纽带,如“自成一体的地理单元是先天条件”“大一统的政治理念和政治格局是政治纽带”“多元一体的中华文化是精神纽带”“相互依赖的经济关系是经济纽带”“救亡图存的共同历史是命运纽带”。也就是说,中华民族由“多元”凝聚为“一体”,是源于各民族追求团结统一的内生动力、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存和情感上的相互亲近,这是中国共产党关于中华民族共同体的科学认知。

——摘编自赵刚:《中国共产党中华民族观百年形成和发展的历史逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦汉时代中华文明取得飞跃发展的原因。

(2)从材料二中任意选取一个中华民族多元一体格局形成的纽带,并运用中国史知识进行阐述。(要求:观点明确且能解读所选中华民族多元一体格局形成的纽带内涵,史论结合,逻辑清晰,结论须体现时代价值)

18.官员的选拔和管理,是国家治理的必要前提。阅读材料,完成下列要求。

材料一 晚清遭遇社会剧变,选官任用的趋向与取士选材密切相关,呈现出相互递进的三阶段。道(光)咸(丰)以降,清廷为应对变局以坚忍任事为新标准,破格任用官员,突破了吏部循例按格的铨选规制,同时也因财政困窘及举主徇情导致捐纳、保举过量,严重危害吏治。甲午中日战争后,朝野于急迫救亡中质疑科举“无用”,认为西学“有用”,并将西方分科之学奉为圭臬。清末新政官制改革中,各部院与直省纷纷选调学堂学生和留学回国人员,均以事功及专门知识、技术为选官用人主要标准,摒弃了隋唐以来选材用人重视人品道德,及对圣贤义理阐释践行的传统。这一矫枉过正的偏颇之举,以浮躁和急功近利为特征,对百年来学风、官风与世风均产生难以估量的影响。

——摘编自关晓红《晚清选官任用之标准及新趋向》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,请简要评析晚清选官制度改革。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员制度的意义。

三、材料题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 1602年,传教士利玛窦携带地理学家奥特里乌斯绘制的欧洲地图来华,太仆寺少卿李之藻等人提供了长江、黄河、长城等详细的明朝地理资料,并与利玛窦协作绘成现存最早的中文彩绘世界地图——《坤舆万国全图》,以木版刻印出版。此图按万历皇帝授意,以中国版图为中心,展现了世界整体的轮廓。依据经纬度绘制椭圆横版地图,全图标注世界1114个地名,绘有五大洲(当时澳洲还未被发现)、四大洋,附注各国地理志异,绘有风俗禽兽,四方各置“九重天图”“天地仪图”“日月食图”等。1608年,万历皇帝下令临摹12份传世,原本随葬明定陵。至晚明,该图已被官员、士人当作奇巧之物。清代士大夫质疑大西洋“荒渺莫考”,认为“夫人顶天立地……此可以见大地之非圆也”,无人着意于此图的技法和价值。鸦片战争失败后,道光皇帝派姚莹询问中英、中俄之间的距离、方位时,《坤舆万国全图》就藏在深宫之中。2014年,地理学家郝晓光绘制的竖版世界地图公开出版发行,克服了传统横版地图不适合表达南北半球地理关系的缺陷,用多元和多角度的方式,全面客观展现世界的地理关系。同年,国家主席习近平访欧期间,欧洲议会议长舒尔茨赠送的礼物,正是奥特里乌斯绘制的地图。此时,欧美也开始采用郝晓光竖版地图,并纷纷效仿绘制。从利玛窦到郝晓光,“西方——东方”“东方——西方”的轮回走了400多年。

——摘编自黄时鉴、龚缨晏《利玛窦世界地图研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括利玛窦绘制《坤舆万国全图》的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古今两版中文世界地图的现实价值。

20.阅读材料,完成下列要求。

有学者认为,社会并非稳步前进,也不会跳跃式或随机发展。相反,它像季节一样流转:冬天结束,春天来临。

经济浪潮 历史阶段 中心国家 技术引领 对应危机

第一次浪潮 1780-1830年 英国 蒸汽机 1837年经济恐慌

第二次浪潮 1830-1880年 英国 钢铁制造 1873-1879年长萧条

第三次浪潮 1880-1930年 美国 电气化和化学制品 1929-1939年大萧条

第四次浪潮 1930-1970年 美国 汽车、石油化工 1974-1980年两次石油危机

第五次浪潮 1970-2010年 美国 信息与通信技术 2008年持续至今的金融危机

——摘编自詹姆斯·穆迪等著《第六次浪潮:一个资源为王的世界》

上表反映了1780-2010年世界经济发展的波动情况。以科技和经济的关系为主题,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

参考答案

1.D

2.A

3.A

4.B

5.D

6.B

7.C

8.A

9.D

10.C

11.D

12.D

13.B

14.D

15.D

16.D

17.(1)原因:社会生产力的进步,小农经济不断发展;大一统国家治理体系的形成,统一多民族封建国家繁荣发展;丝绸之路的开通,中外文明交流互鉴;劳动人民和杰出人物的共同努力。

(2)观点:自成一体的地理单元是中华民族多元一体格局形成的先天条件。论证:不同地理环境必然会孕育出不同性质的文化。如已为人所共知的齐鲁文化、中原文化、吴越文化、巴蜀文化、荆楚文化、岭南文化等,都反映了鲜明的地方特色,证明区域文化发展的多元性。区域文化发展的一体性,同样表现为区域文化间的交流、整合。不同性质的文化相遇,必然会产生碰撞、冲突,互相吸收又互相排斥,即文化的整合,出现了文化的一体性。中国的地理具有多样性的特征,由于地理和生态的差异性、互补性更加显著,各民族居住上的交错杂居和经济上的相互依存情况更加明显。南北之间生态环境的多样性使各民族的经济互补成为可能,也构成了各民族形成经济上相互依存格局的发展逻辑。如中国古代有跨区域性的长途贸易,多个民族在一个相对独立完整的统一地理空间内相互密切交往,形成了谁也离不开谁的格局。

综上所述,中国地域辽阔,地形复杂,从而导致各个区域政治、经济、文化的发展很不平衡,存在着多元性;同时又由于汉族文明的先进性,能够克服周边民族的离心力,又必然存在着一体性。这种多元性与一体性的辩证统一,是中国历史发展进程中的伟大奇观,但归根到底,又是中国地理环境综合作用的产物。

18.(1)积极:清末官制改革注重传统性与近代性,强化管理体制的系统性,促进了行政管理向近代的转变;由重圣贤义理阐释转向重事功与专门知识技术,契合近代化需求,利于选拔新式人才;冲击了封建社会旧教育制度,推动了教育近代化;促进了西学的引进及传播;在一定程度上推动了中国近代政治民主化的发展进程;消极:财政困窘与举主徇情致捐纳、保举过度,吏治腐败,官员素质参差;弃重品德传统,学风、官风与世风趋浮躁功利,不利优秀文化传承与风气营造;清末官制改革激化了清王朝内部的矛盾,间接地推动了辛亥革命的发生。

(2)公务员政治、文化素质的不断提升,有利于优化队伍结构,提升政府效能与管理水平;为国家管理人员的队伍建设增添 了活力,有利于加强党的执政能力建设和政府的行政能力建设;有利于人事管理迈向科学化、法制化、规范化,推进民主政治建设;有利于加强干部人事工作的法制化建设;有利于形成广纳群贤、人尽其才的用人机制。

19.(1)背景:地理大发现与制图技术进步;天主教传教需求;隆庆开关(1567年)后,明朝对外贸易有限度开放,广州、澳门成为中西交流枢纽,利玛窦经澳门进入中国,得以接触士大夫阶层;以李之藻、徐光启为代表的开明士大夫,对西方科技持包容态度,主动提供明朝地理资料(如长江、黄河数据),推动中西合作制图;万历皇帝授意以中国为中心绘制地图,既体现传统“华夷秩序”观念,也通过吸纳西方地理知识,彰显皇权对“天下”的象征性掌控。

(2)

《坤舆万国全图》的价值:是中西文化交流的早期实证,地图融合欧洲制图技术(经纬度、五大洲概念)与中国地理数据,是早期“西学东渐”的实物见证,反映明末中西文化在技术层面的有限互动;冲击传统天下,地图首次向中国展示了世界整体轮廓(如美洲、大西洋),突破了“天圆地方”“中国即天下”的传统认知,为部分士大夫提供了理解世界的新视角;历史局限性的映射,地图被晚明士人视为“奇巧之物”,清代士大夫更质疑其科学性,反映传统农耕文明对海洋文明的隔膜,以及专制体制下科学传播的滞后性,为近代中国错失世界潮流埋下伏笔。

郝晓光竖版地图的价值:科学认知的突破,克服传统横版地图对南北极地区的变形缺陷,更准确展现南北半球地理关系,适应现代海洋开发、极地科考等需求;打破“西方中心论”和“中国中心论”,以客观中立的方式呈现世界,体现当代中国倡导的“人类命运共同体”理念——超越地缘政治偏见,强调全球整体性;欧美采用中国学者绘制的竖版地图,标志着中国在科学领域的国际话语权提升,也呼应了当代世界多极化趋势,象征中西方从“单向传播”转向“双向互动”的文明对话。

20.示例一论题:科技创新是经济高速增长的源动力。

论述:两次工业革命期间诞生了火车、汽船、汽车、飞机等新式交通工具,为世界经济的第一波和第二波快速发展提供了便利的交通运输方式;而内燃机的创制和电动机、发电机的发明,将人类带入电气时代,同时促进石油化工等新兴产业的出现,成为推动经济快速发展的引擎。二战后,随着以信息技术、航空航天科技、原子能技术、生物工程技术等为代表的第三次科技革命的兴起,高新技术产业成为引领经济快速发展的火车头,同时推动世界经济全球化的迅猛发展。

总之,科学技术是第一生产力,每一次重大科技创新,都为经济发展拓展新的发展空间,进而推动世界经济的高速增长。

示例二论题:科技创新往往源于应对经济危机的社会需求。

论述:第一次工业革命推动经济高速发展后陷入1873-1879年经济萧条状态,为了应对这次经济危机,人们发明了内燃机,不仅为新式交通工具汽车和飞机的发明提供了动力来源,也推动了石油开采业、化学工业、汽车制造业和飞机制造业等新兴产为的发展。二战后,资本主义在经历20年左右经济发展的黄金时代后,由石油危机引发经济危机并陷入长期的经济滞胀状态。这一背景下,人们为了摆脱对石油的过度依赖,研究利用新能源和新的经济增长点,由此带动生物技术和信息通信技术的创新,将人类带入知识经济时代和信息时代。

总之,经济危机中往往蕴含着新的发展机遇,而这种新发展机遇往往伴随着重大科技创新,为经济发展拓展新的空间,从而走出经济危机的阴影,迎来新的发展期。

示例三论题:科技创新和经济发展互为动力。论述:结合示例一和示例二。

一、单选题

1.在距今约6000年的仰韶文化中期,城已经开始修筑,主要目的是军事防御、防洪、防野兽、防盗等。距今5000年前后,黄河中下游地区出现大量石城、夯土城,城墙宽厚、城壕宽深,有城门和瓮城结构,防御功能显著加强。这反映了当时该地区( )

A.阶级分化开始出现 B.农耕经济长足发展

C.专制集权雏形形成 D.社会竞争压力加剧

2.先秦时,“王杖”象征权力。秦汉时,“年七十受王杖者比六百石,入官廷不趋(急行)”,若老人涉嫌犯下重罪,亲属也应慎行告官。“王杖”功能的变化体现了( )

A.国家治理理念的发展 B.社会保障制度的完善

C.封建法律制度的严密 D.君主专制权力的下移

3.战国至唐中期,政府针对流民主要奉行“本籍主义”,大多将流民遣返原籍,把人口固定在土地上,少量未遣返流民成为客户;公元780年后,唐朝政府规定“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。这一变化( )

A.利于增加国家财政收入 B.增强农民人身依附关系

C.维持了租庸调制的运行 D.缓解了土地兼并的问题

4.有学者指出:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。”对外,魏晋士人以自然山水作为审美对象;对内,魏晋士人则重视自身的情感体验,体现为个体性情的张扬和人物品藻的兴盛。这折射出魏晋时期( )

A.儒学影响范围缩小 B.人文精神的活跃 C.舆论环境较为宽松 D.商品经济的发展

5.王祯《农书》记载:“大粪力壮,南方治田之家,常于田头置砖槛,窖熟而后用之,其田甚美。北方农家,亦宜效此,利可十倍。”又曰:“或用小便,亦可浇灌,但生者立见损坏,不可不知。”这可用于说明( )

A.南北农业技术体系合流 B.民族交融推动农业技术更新

C.南方经济优势地位凸显 D.农耕经验在精耕细作中传承

6.明代卫所是兼具军事驻防与屯田功能的基层单位,如图为明代北直隶(京师地区)卫所设置数量变化示意图。下面对明代该地区卫所数量变化的解读正确的是( )

A.明太祖为防御蒙古设立九边重镇 B.明成祖迁都北京后强化了京畿防御

C.万历年间东南沿海地区倭患消除 D.农民起义导致北直隶驻军需求激增

7.如图所示为近代中国最大茶叶出口地之一汉口的茶叶贸易中,中国对外国茶叶出口量(单位:吨)的变化情况。据此可推断出( )

A.俄国对中国经济的依赖严重 B.中国茶叶市场被英俄两国控制

C.中国传统手工业有一定韧性 D.英国比俄国的工业竞争力更强

8.19世纪末,报刊媒介逐渐普及,其内容对“政治自觉”不高的士绅也有吸引力,如有关科举改革的报道。很多人开始阅读这些报刊,接受西学知识,这些趋新人士已不是分散的个体,而是一种社会群体。这一现象说明当时( )

A.变革的社会基础逐渐扩大 B.民主科学思想得到传播

C.舆论左右了社会发展进程 D.废除科举成为社会共识

9.下图是抗日战争期间大后方七省(川、滇、黔、陕、甘、湘、桂)开办的工厂数量统计示意图 (1937.7—1944年)。通过材料可以得出的准确结论是( )

A.民营企业发展较快 B.中国整体经济实力增强

C.官僚资本迅速膨胀 D.国家战略影响工业布局

10.中国共产党在成立初期认为“无产阶级”就是现代产业工人;土地革命时期,中国共产党将“无产阶级”的范围扩展到雇农;抗日战争时期,中国共产党更加强调党员“无产阶级意识的锻炼和修养”,消除“无产阶级思想与农民、小资产阶级思想的矛盾”。这一认识的深化( )

A.加速了社会主要矛盾的演变 B.明确了中国革命的领导力量

C.体现了新民主主义革命要求 D.反映了中国革命任务的变化

11.1965年7月,中科院三线藏书基地定址成都和西宁,“截止到1966年1月,已将西、俄文图书复份7200种,储备外文期刊复份691种,满铁资料39000多种和线装善本书、地方志8000多种,合计120余吨分别运往西宁和成都”。据此可知,这一时期的图书内迁( )

A.源于西部大开发战略的需要 B.旨在实现东西部文化均衡发展

C.致力于培养技术与管理人才 D.与日益严峻的外部环境相适应

12.目前,我国民营企业数量占企业总数的92%以上,国家高新技术企业中民营企业占比也在92%以上。2025年政府工作报告提出:“支持和鼓励民间投资发展,规范实施政府和社会资本合作新机制,引导更多民间资本参与重大基础设施、社会民生等领域建设,让民间资本有更大发展空间。”这反映出( )

A.国家政策推动产业结构转型升级 B.对外开放促进民营企业高速发展

C.民营经济占据市场经济主导地位 D.全面深化改革释放市场发展活力

13.8—10世纪,巴格达地区出现了一系列被归于柏拉图名下的著作,比如关于魔法的《牝牛之书》和关于炼金术的《四部曲之书》。这一现象反映出( )

A.希腊化时代文化的交流与碰撞 B.文化的传播融合过程存在复杂性

C.阿拉伯文明强调文化的自主性 D.地理区位决定对异域文化的态度

14.1543年,维萨里通过秘密解剖人体,发表《人体的构造》,纠正了古罗马医生盖伦的200多处错误。罗马教廷指责其“挑战神创完美性”,维萨里被迫停止研究。1553年,塞尔维特提出肺循环理论,因触犯“血液灵魂论”被加尔文教派以异端罪名烧死。这充分说明( )

A.新教伦理需要适时调整 B.宗教改革阻碍了科学的发展

C.近代科学革命陷入停滞 D.科学研究有待突破神学束缚

15.19世纪末20世纪初,在重工业和农业领域,许多欧洲国家已逐步摒弃自由贸易原则,转而实施贸易保护主义的关税政策;与此同时,这些国家在社会政策领域也显著强化了政府干预力度。这些政策( )

A.使得资本主义世界市场最终形成 B.说明资本主义制度出现颓势

C.源于帝国主义国家之间矛盾加剧 D.反映了垄断资本的政治影响

16.1946年至1983年,美苏两国共经历了16次重大风险事件,平均每两年就有一次。然而,尽管两国在对内宣传中常提及战争,却从未进行过一次大规模动员。这折射出( )

A.美苏两国军事力量势均力敌 B.第三世界的崛起冲击了两极格局

C.美苏两国外交政策高度一致 D.核威慑有效遏制了战争全面爆发

二、综合题

17.中国历史上各民族交往交流交融,推动了中华民族多元一体格局的形成,也是中华文明形成和发展的重要基础。阅读材料,回答问题。

材料一 秦汉时代的文明,是在各地区、各族人民不同的文明基础上统一起来的,而在统一的前提下,又保持着各地、各族间不同程度的差异。秦汉时代统一的封建国家的建立,为大规模吸收外来文明创造了有利条件,是我国文明发展史上的一次飞跃。这种飞跃在后来还出现多次,但秦汉时代为首开其端的一次。大规模的吸收和远距离的传播,使中国在“许多世纪以来,一直是人类文明和科学的巨大中心之一”。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

材料二 把我国各民族维系于一个统一的大家庭中而世代传承,是有着无数条纽带的:中国共产党认识到中华民族多元一体格局的形成有着无数的纽带,如“自成一体的地理单元是先天条件”“大一统的政治理念和政治格局是政治纽带”“多元一体的中华文化是精神纽带”“相互依赖的经济关系是经济纽带”“救亡图存的共同历史是命运纽带”。也就是说,中华民族由“多元”凝聚为“一体”,是源于各民族追求团结统一的内生动力、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存和情感上的相互亲近,这是中国共产党关于中华民族共同体的科学认知。

——摘编自赵刚:《中国共产党中华民族观百年形成和发展的历史逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦汉时代中华文明取得飞跃发展的原因。

(2)从材料二中任意选取一个中华民族多元一体格局形成的纽带,并运用中国史知识进行阐述。(要求:观点明确且能解读所选中华民族多元一体格局形成的纽带内涵,史论结合,逻辑清晰,结论须体现时代价值)

18.官员的选拔和管理,是国家治理的必要前提。阅读材料,完成下列要求。

材料一 晚清遭遇社会剧变,选官任用的趋向与取士选材密切相关,呈现出相互递进的三阶段。道(光)咸(丰)以降,清廷为应对变局以坚忍任事为新标准,破格任用官员,突破了吏部循例按格的铨选规制,同时也因财政困窘及举主徇情导致捐纳、保举过量,严重危害吏治。甲午中日战争后,朝野于急迫救亡中质疑科举“无用”,认为西学“有用”,并将西方分科之学奉为圭臬。清末新政官制改革中,各部院与直省纷纷选调学堂学生和留学回国人员,均以事功及专门知识、技术为选官用人主要标准,摒弃了隋唐以来选材用人重视人品道德,及对圣贤义理阐释践行的传统。这一矫枉过正的偏颇之举,以浮躁和急功近利为特征,对百年来学风、官风与世风均产生难以估量的影响。

——摘编自关晓红《晚清选官任用之标准及新趋向》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,请简要评析晚清选官制度改革。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员制度的意义。

三、材料题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 1602年,传教士利玛窦携带地理学家奥特里乌斯绘制的欧洲地图来华,太仆寺少卿李之藻等人提供了长江、黄河、长城等详细的明朝地理资料,并与利玛窦协作绘成现存最早的中文彩绘世界地图——《坤舆万国全图》,以木版刻印出版。此图按万历皇帝授意,以中国版图为中心,展现了世界整体的轮廓。依据经纬度绘制椭圆横版地图,全图标注世界1114个地名,绘有五大洲(当时澳洲还未被发现)、四大洋,附注各国地理志异,绘有风俗禽兽,四方各置“九重天图”“天地仪图”“日月食图”等。1608年,万历皇帝下令临摹12份传世,原本随葬明定陵。至晚明,该图已被官员、士人当作奇巧之物。清代士大夫质疑大西洋“荒渺莫考”,认为“夫人顶天立地……此可以见大地之非圆也”,无人着意于此图的技法和价值。鸦片战争失败后,道光皇帝派姚莹询问中英、中俄之间的距离、方位时,《坤舆万国全图》就藏在深宫之中。2014年,地理学家郝晓光绘制的竖版世界地图公开出版发行,克服了传统横版地图不适合表达南北半球地理关系的缺陷,用多元和多角度的方式,全面客观展现世界的地理关系。同年,国家主席习近平访欧期间,欧洲议会议长舒尔茨赠送的礼物,正是奥特里乌斯绘制的地图。此时,欧美也开始采用郝晓光竖版地图,并纷纷效仿绘制。从利玛窦到郝晓光,“西方——东方”“东方——西方”的轮回走了400多年。

——摘编自黄时鉴、龚缨晏《利玛窦世界地图研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括利玛窦绘制《坤舆万国全图》的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古今两版中文世界地图的现实价值。

20.阅读材料,完成下列要求。

有学者认为,社会并非稳步前进,也不会跳跃式或随机发展。相反,它像季节一样流转:冬天结束,春天来临。

经济浪潮 历史阶段 中心国家 技术引领 对应危机

第一次浪潮 1780-1830年 英国 蒸汽机 1837年经济恐慌

第二次浪潮 1830-1880年 英国 钢铁制造 1873-1879年长萧条

第三次浪潮 1880-1930年 美国 电气化和化学制品 1929-1939年大萧条

第四次浪潮 1930-1970年 美国 汽车、石油化工 1974-1980年两次石油危机

第五次浪潮 1970-2010年 美国 信息与通信技术 2008年持续至今的金融危机

——摘编自詹姆斯·穆迪等著《第六次浪潮:一个资源为王的世界》

上表反映了1780-2010年世界经济发展的波动情况。以科技和经济的关系为主题,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

参考答案

1.D

2.A

3.A

4.B

5.D

6.B

7.C

8.A

9.D

10.C

11.D

12.D

13.B

14.D

15.D

16.D

17.(1)原因:社会生产力的进步,小农经济不断发展;大一统国家治理体系的形成,统一多民族封建国家繁荣发展;丝绸之路的开通,中外文明交流互鉴;劳动人民和杰出人物的共同努力。

(2)观点:自成一体的地理单元是中华民族多元一体格局形成的先天条件。论证:不同地理环境必然会孕育出不同性质的文化。如已为人所共知的齐鲁文化、中原文化、吴越文化、巴蜀文化、荆楚文化、岭南文化等,都反映了鲜明的地方特色,证明区域文化发展的多元性。区域文化发展的一体性,同样表现为区域文化间的交流、整合。不同性质的文化相遇,必然会产生碰撞、冲突,互相吸收又互相排斥,即文化的整合,出现了文化的一体性。中国的地理具有多样性的特征,由于地理和生态的差异性、互补性更加显著,各民族居住上的交错杂居和经济上的相互依存情况更加明显。南北之间生态环境的多样性使各民族的经济互补成为可能,也构成了各民族形成经济上相互依存格局的发展逻辑。如中国古代有跨区域性的长途贸易,多个民族在一个相对独立完整的统一地理空间内相互密切交往,形成了谁也离不开谁的格局。

综上所述,中国地域辽阔,地形复杂,从而导致各个区域政治、经济、文化的发展很不平衡,存在着多元性;同时又由于汉族文明的先进性,能够克服周边民族的离心力,又必然存在着一体性。这种多元性与一体性的辩证统一,是中国历史发展进程中的伟大奇观,但归根到底,又是中国地理环境综合作用的产物。

18.(1)积极:清末官制改革注重传统性与近代性,强化管理体制的系统性,促进了行政管理向近代的转变;由重圣贤义理阐释转向重事功与专门知识技术,契合近代化需求,利于选拔新式人才;冲击了封建社会旧教育制度,推动了教育近代化;促进了西学的引进及传播;在一定程度上推动了中国近代政治民主化的发展进程;消极:财政困窘与举主徇情致捐纳、保举过度,吏治腐败,官员素质参差;弃重品德传统,学风、官风与世风趋浮躁功利,不利优秀文化传承与风气营造;清末官制改革激化了清王朝内部的矛盾,间接地推动了辛亥革命的发生。

(2)公务员政治、文化素质的不断提升,有利于优化队伍结构,提升政府效能与管理水平;为国家管理人员的队伍建设增添 了活力,有利于加强党的执政能力建设和政府的行政能力建设;有利于人事管理迈向科学化、法制化、规范化,推进民主政治建设;有利于加强干部人事工作的法制化建设;有利于形成广纳群贤、人尽其才的用人机制。

19.(1)背景:地理大发现与制图技术进步;天主教传教需求;隆庆开关(1567年)后,明朝对外贸易有限度开放,广州、澳门成为中西交流枢纽,利玛窦经澳门进入中国,得以接触士大夫阶层;以李之藻、徐光启为代表的开明士大夫,对西方科技持包容态度,主动提供明朝地理资料(如长江、黄河数据),推动中西合作制图;万历皇帝授意以中国为中心绘制地图,既体现传统“华夷秩序”观念,也通过吸纳西方地理知识,彰显皇权对“天下”的象征性掌控。

(2)

《坤舆万国全图》的价值:是中西文化交流的早期实证,地图融合欧洲制图技术(经纬度、五大洲概念)与中国地理数据,是早期“西学东渐”的实物见证,反映明末中西文化在技术层面的有限互动;冲击传统天下,地图首次向中国展示了世界整体轮廓(如美洲、大西洋),突破了“天圆地方”“中国即天下”的传统认知,为部分士大夫提供了理解世界的新视角;历史局限性的映射,地图被晚明士人视为“奇巧之物”,清代士大夫更质疑其科学性,反映传统农耕文明对海洋文明的隔膜,以及专制体制下科学传播的滞后性,为近代中国错失世界潮流埋下伏笔。

郝晓光竖版地图的价值:科学认知的突破,克服传统横版地图对南北极地区的变形缺陷,更准确展现南北半球地理关系,适应现代海洋开发、极地科考等需求;打破“西方中心论”和“中国中心论”,以客观中立的方式呈现世界,体现当代中国倡导的“人类命运共同体”理念——超越地缘政治偏见,强调全球整体性;欧美采用中国学者绘制的竖版地图,标志着中国在科学领域的国际话语权提升,也呼应了当代世界多极化趋势,象征中西方从“单向传播”转向“双向互动”的文明对话。

20.示例一论题:科技创新是经济高速增长的源动力。

论述:两次工业革命期间诞生了火车、汽船、汽车、飞机等新式交通工具,为世界经济的第一波和第二波快速发展提供了便利的交通运输方式;而内燃机的创制和电动机、发电机的发明,将人类带入电气时代,同时促进石油化工等新兴产业的出现,成为推动经济快速发展的引擎。二战后,随着以信息技术、航空航天科技、原子能技术、生物工程技术等为代表的第三次科技革命的兴起,高新技术产业成为引领经济快速发展的火车头,同时推动世界经济全球化的迅猛发展。

总之,科学技术是第一生产力,每一次重大科技创新,都为经济发展拓展新的发展空间,进而推动世界经济的高速增长。

示例二论题:科技创新往往源于应对经济危机的社会需求。

论述:第一次工业革命推动经济高速发展后陷入1873-1879年经济萧条状态,为了应对这次经济危机,人们发明了内燃机,不仅为新式交通工具汽车和飞机的发明提供了动力来源,也推动了石油开采业、化学工业、汽车制造业和飞机制造业等新兴产为的发展。二战后,资本主义在经历20年左右经济发展的黄金时代后,由石油危机引发经济危机并陷入长期的经济滞胀状态。这一背景下,人们为了摆脱对石油的过度依赖,研究利用新能源和新的经济增长点,由此带动生物技术和信息通信技术的创新,将人类带入知识经济时代和信息时代。

总之,经济危机中往往蕴含着新的发展机遇,而这种新发展机遇往往伴随着重大科技创新,为经济发展拓展新的空间,从而走出经济危机的阴影,迎来新的发展期。

示例三论题:科技创新和经济发展互为动力。论述:结合示例一和示例二。

同课章节目录