湖北省襄阳市第五中学2025届高三下学期适应性考试(五)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省襄阳市第五中学2025届高三下学期适应性考试(五)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 310.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-12 22:24:47 | ||

图片预览

文档简介

2025届湖北省襄阳市第五中学高三下学期5月适应性考试(五)历史试题

一、单选题

1.《尚书·禹贡》记载,大禹治水后,以高山大川、江河湖海为标识,以河川贡道为联结,划分了“九州”,又描绘了一套以王为中心、由近及远、渐次而成的“五服”体系。举行涂山会盟,“执玉帛者万国”。这说明大禹治水( )

A.结束了邦国林立的时代 B.打破了部落联盟的布局

C.推动了早期国家的形成 D.促使禅让制变为世袭制

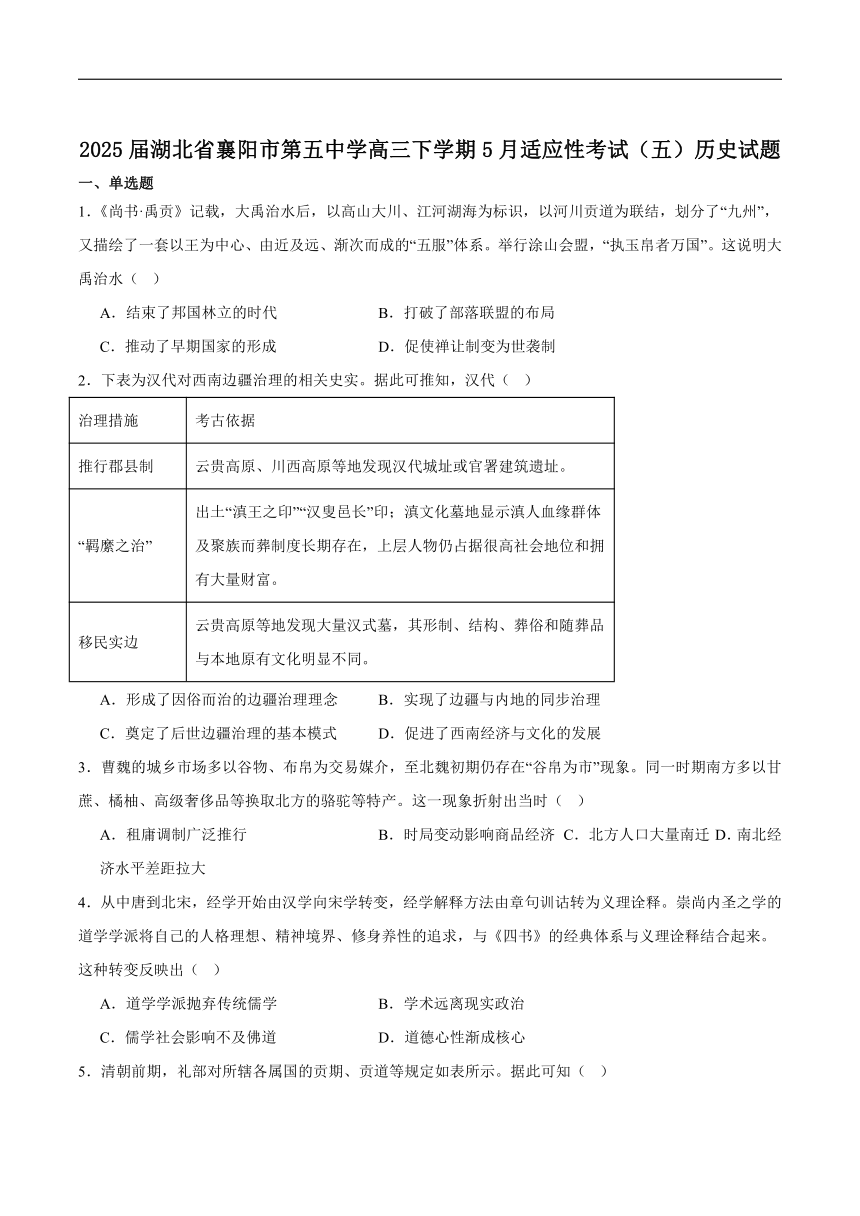

2.下表为汉代对西南边疆治理的相关史实。据此可推知,汉代( )

治理措施 考古依据

推行郡县制 云贵高原、川西高原等地发现汉代城址或官署建筑遗址。

“羁縻之治” 出土“滇王之印”“汉叟邑长”印;滇文化墓地显示滇人血缘群体及聚族而葬制度长期存在,上层人物仍占据很高社会地位和拥有大量财富。

移民实边 云贵高原等地发现大量汉式墓,其形制、结构、葬俗和随葬品与本地原有文化明显不同。

A.形成了因俗而治的边疆治理理念 B.实现了边疆与内地的同步治理

C.奠定了后世边疆治理的基本模式 D.促进了西南经济与文化的发展

3.曹魏的城乡市场多以谷物、布帛为交易媒介,至北魏初期仍存在“谷帛为市”现象。同一时期南方多以甘蔗、橘柚、高级奢侈品等换取北方的骆驼等特产。这一现象折射出当时( )

A.租庸调制广泛推行 B.时局变动影响商品经济 C.北方人口大量南迁 D.南北经济水平差距拉大

4.从中唐到北宋,经学开始由汉学向宋学转变,经学解释方法由章句训诂转为义理诠释。崇尚内圣之学的道学学派将自己的人格理想、精神境界、修身养性的追求,与《四书》的经典体系与义理诠释结合起来。这种转变反映出( )

A.道学学派抛弃传统儒学 B.学术远离现实政治

C.儒学社会影响不及佛道 D.道德心性渐成核心

5.清朝前期,礼部对所辖各属国的贡期、贡道等规定如表所示。据此可知( )

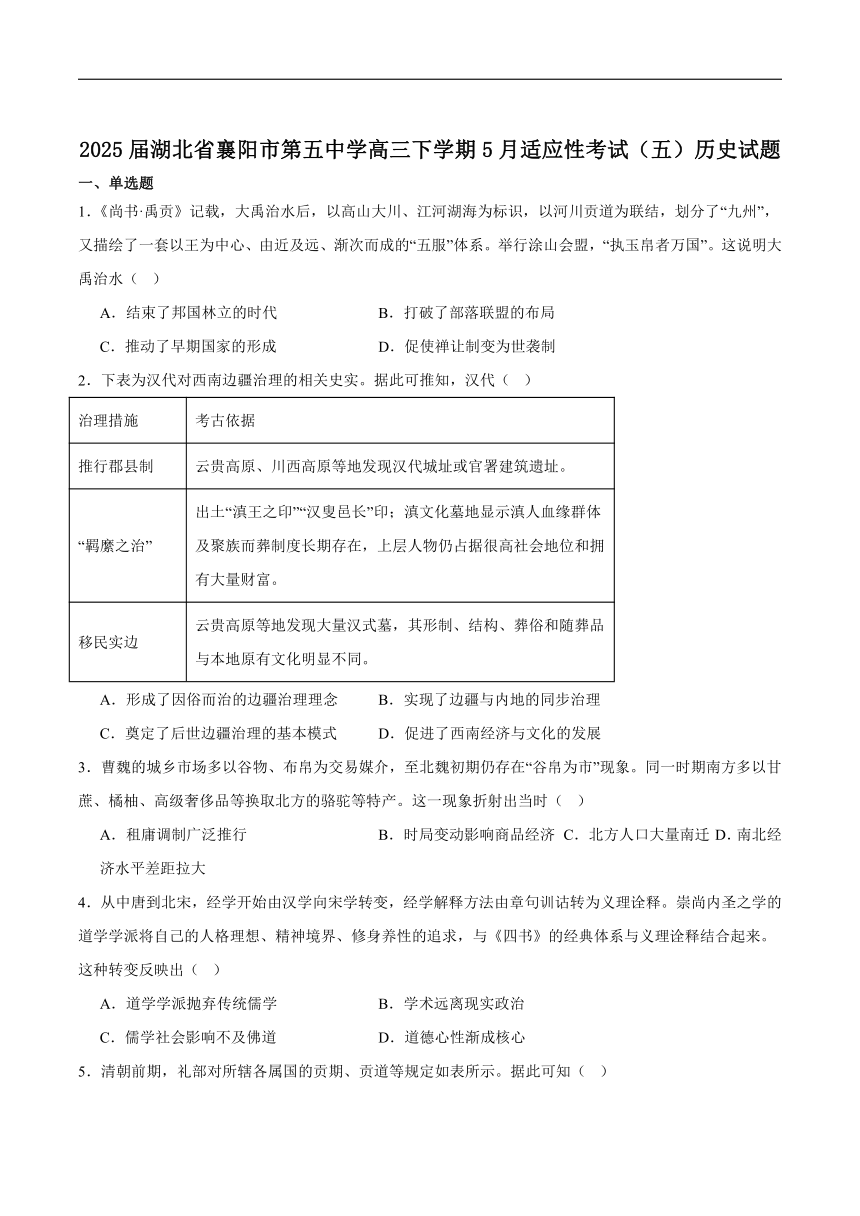

礼部所辖各属国的贡期、贡道情况一览表

国别 贡期 贡道 水陆

朝鲜 一年一贡 鸭绿江—凤凰城—盛京—京师 陆路

琉球 两年一贡 福建闽安镇 海路

安南 六年两贡 广西太平府 陆路

暹罗 三年一贡 广东虎门 海路

苏禄 五年一贡 福建厦门 海路

南掌 十年一贡 云南普洱府 陆路

西洋 无定期 广东澳门 海路

缅甸 无定期 云南水昌府 陆路

A.海陆丝绸之路得到有效管理 B.清朝对外交往范围日渐扩大

C.闭关锁国政策逐渐走向松弛 D.礼部规范管理属国封贡事务

6.有学者指出:甲午战争前,李鸿章认为两国交涉全论理之曲直,非恃强所能了事。谁先开仗谁先理屈,此万国公例。反观日本,早在明治维新初期就清醒意识到“强权即公理”。由此可见,学者意在说明( )

A.国际法难以解决国家间的争端 B.国际法充斥着强烈的强权主义色彩

C.误解国际法是中国战败的主因 D.自强是维护国家主权和利益的关键

7.图为20世纪20年代初期南洋兄弟烟草公司的创办者简氏兄弟发起的一场“商战”的发展经过。这次商战历程反映出( )

A.实业家义利并举的精神 B.消费习惯助推民族工业发展

C.民族工业在困境中奋进 D.一战改善民族工业发展环境

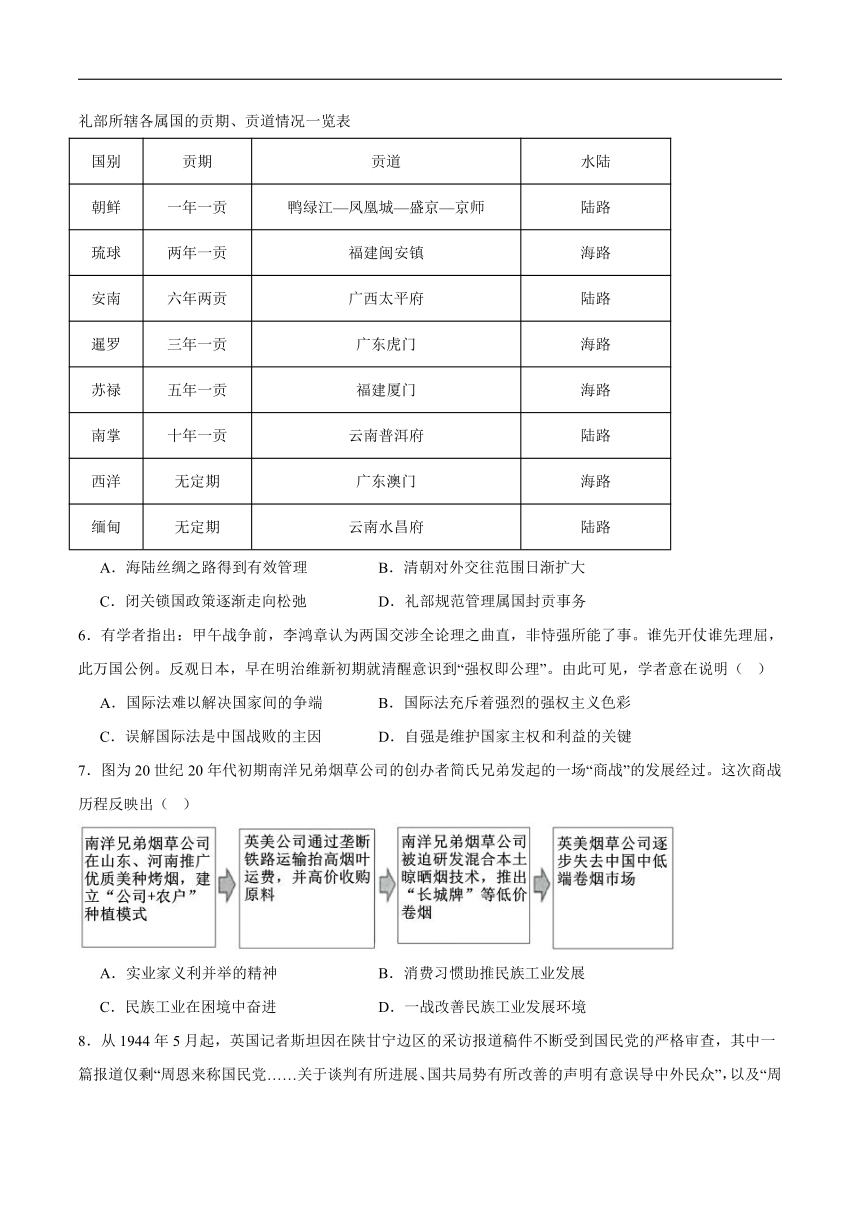

8.从1944年5月起,英国记者斯坦因在陕甘宁边区的采访报道稿件不断受到国民党的严格审查,其中一篇报道仅剩“周恩来称国民党……关于谈判有所进展、国共局势有所改善的声明有意误导中外民众”,以及“周恩来表示为赢得最后胜利,国共必须团结”两句内容过审。这反映出国民党( )

A.实行文化专制政策 B.控制了抗日根据地的言论权

C.遭遇外国记者攻击 D.迟滞了国共合作抗日的实现

9.1956年2月,中共中央在《关于知识分子问题的指示》中明确知识分子在“国家建设中的历史地位”,要求将其提升至党和国家的核心议程,以“依靠自身力量解决建设问题”。这一指示( )

A.推动了社会阶层的重构 B.标志知识分子政策成熟

C.反映了经济改造的要求 D.契合了工业化建设需要

10.如表是1949—2005年中国某项指标变化情况。此项指标最有可能是( )

年份 1949 1957 1960 1965 1979 1985 1995 2005

变化率(%) 10.6 15.4 19.7 16.8 17.9 23.7 29 43

A.进口商品增长率 B.私营经济占国民经济比重

C.城市化发展水平 D.中国国内生产总值增长率

11.埃及古王国时期国王专用的《金字塔铭文》,在中王国时期扩散到了贵族阶层;金字塔鼎盛期的古埃及,王室之外的人无权放置完整的墓室雕像,到了中王国时期,地方显贵的雕像也可以在神庙里供奉。据此推之,上述现象折射出古代埃及( )

A.文明交流的密切 B.建筑与雕塑技术的进步

C.社会经济的发展 D.中央与地方关系的变化

12.12世纪,大教堂及其广场是意大利锡耶纳的城市中心,周围分布着众多权贵家族的私邸,这些私邸是城市政治活动的重要场所。1344年,市政厅塔楼竣工,高度超过了教堂和权贵家族的私邸,成为当地最高建筑,也成为整个城市的中心。这一变化反映了,在锡耶纳( )

A.政治变动影响城市面貌 B.富裕阶层掌握了统治权

C.资本主义生产关系萌芽 D.人们摆脱了宗教的控制

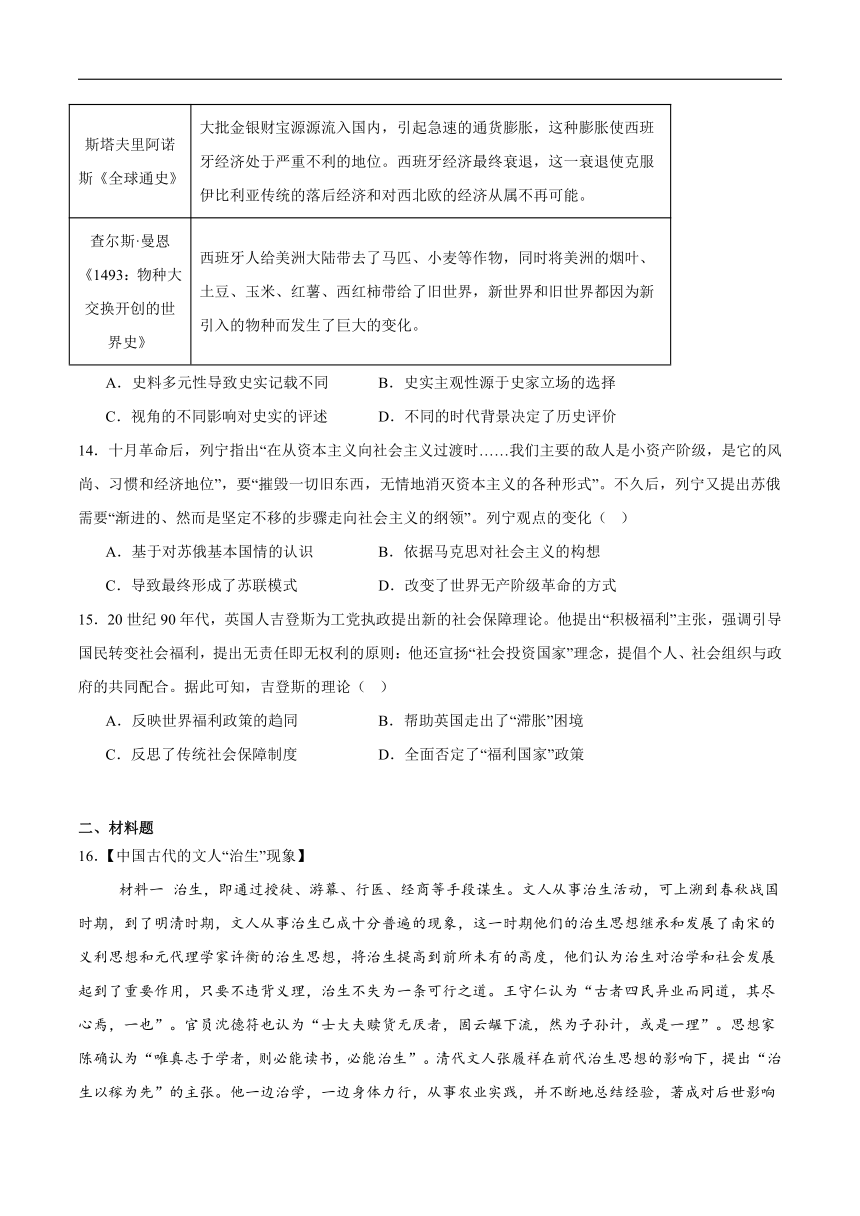

13.下表是部分学者对新航路开辟的影响进行的评述,由此可得出( )

来源 评述

马克思《资本论》第1卷 美洲金银产地的发现,土著居民被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所,这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 大批金银财宝源源流入国内,引起急速的通货膨胀,这种膨胀使西班牙经济处于严重不利的地位。西班牙经济最终衰退,这一衰退使克服伊比利亚传统的落后经济和对西北欧的经济从属不再可能。

查尔斯·曼恩《1493:物种大交换开创的世界史》 西班牙人给美洲大陆带去了马匹、小麦等作物,同时将美洲的烟叶、土豆、玉米、红薯、西红柿带给了旧世界,新世界和旧世界都因为新引入的物种而发生了巨大的变化。

A.史料多元性导致史实记载不同 B.史实主观性源于史家立场的选择

C.视角的不同影响对史实的评述 D.不同的时代背景决定了历史评价

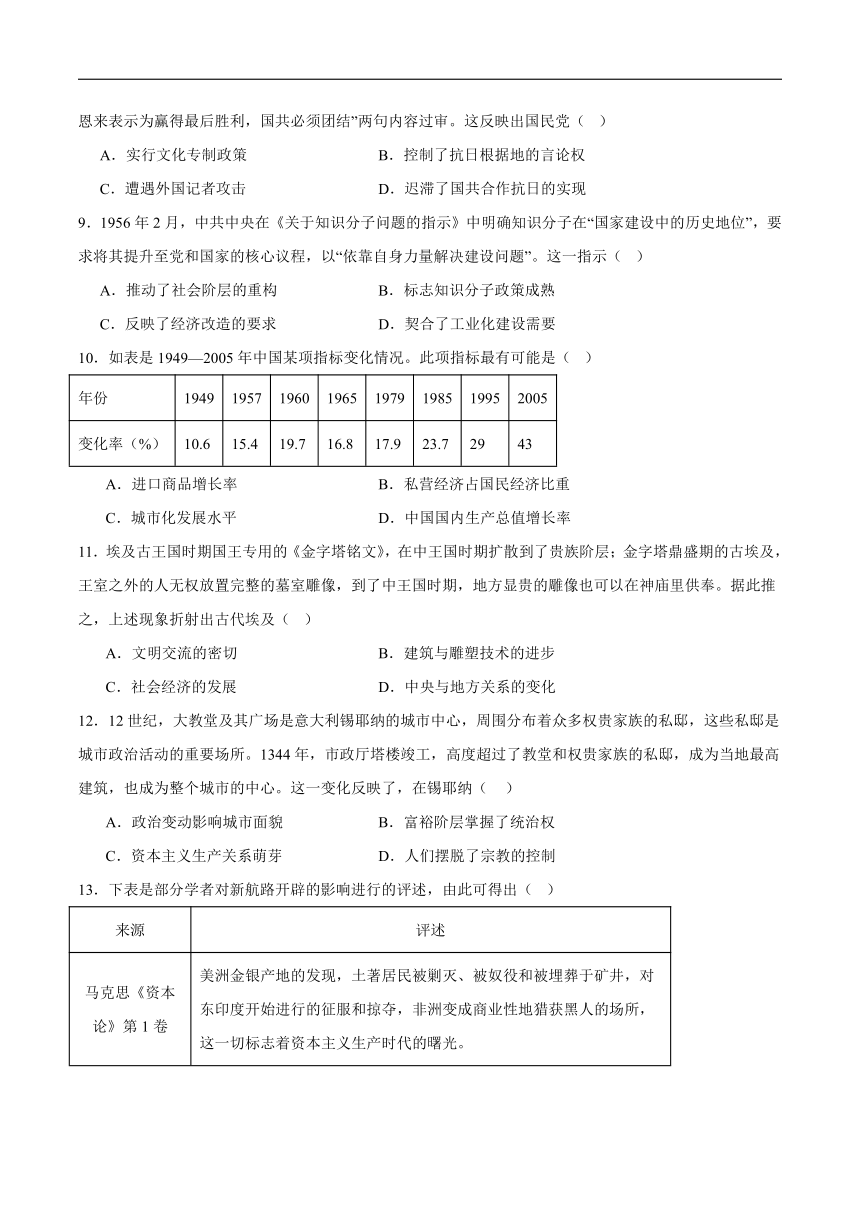

14.十月革命后,列宁指出“在从资本主义向社会主义过渡时……我们主要的敌人是小资产阶级,是它的风尚、习惯和经济地位”,要“摧毁一切旧东西,无情地消灭资本主义的各种形式”。不久后,列宁又提出苏俄需要“渐进的、然而是坚定不移的步骤走向社会主义的纲领”。列宁观点的变化( )

A.基于对苏俄基本国情的认识 B.依据马克思对社会主义的构想

C.导致最终形成了苏联模式 D.改变了世界无产阶级革命的方式

15.20世纪90年代,英国人吉登斯为工党执政提出新的社会保障理论。他提出“积极福利”主张,强调引导国民转变社会福利,提出无责任即无权利的原则:他还宣扬“社会投资国家”理念,提倡个人、社会组织与政府的共同配合。据此可知,吉登斯的理论( )

A.反映世界福利政策的趋同 B.帮助英国走出了“滞胀”困境

C.反思了传统社会保障制度 D.全面否定了“福利国家”政策

二、材料题

16.【中国古代的文人“治生”现象】

材料一 治生,即通过授徒、游幕、行医、经商等手段谋生。文人从事治生活动,可上溯到春秋战国时期,到了明清时期,文人从事治生已成十分普遍的现象,这一时期他们的治生思想继承和发展了南宋的义利思想和元代理学家许衡的治生思想,将治生提高到前所未有的高度,他们认为治生对治学和社会发展起到了重要作用,只要不违背义理,治生不失为一条可行之道。王守仁认为“古者四民异业而同道,其尽心焉,一也”。官员沈德符也认为“士大夫赎货无厌者,固云龌下流,然为子孙计,或是一理”。思想家陈确认为“唯真志于学者,则必能读书,必能治生”。清代文人张履祥在前代治生思想的影响下,提出“治生以稼为先”的主张。他一边治学,一边身体力行,从事农业实践,并不断地总结经验,著成对后世影响很大的农学巨著《补农书》。

材料二 明清时期,重视治生思潮的兴起,对于世风和士风的影响很大,如浙东、浙西的风俗不同,浙西好货食利,尚奢华,浙东则比较淳朴,重气节。清嘉、道之际,乌程人沈尧云对社会上文士汲汲于治生获利的现象予以深刻揭示,认为当时已四民不分,商人的地位得到大大提升。文人从事治生本无可厚非,但也出现了一些为人不齿的个别现象,戴名世对社会上出现的文士钻营利禄之途,所谓的好士者偏离正道的倾向予以抨击,王应奎也对一些文人为了追求物质财富而将道德抛诸脑后的现象颇为忧虑,“然今日之秀才,偷懦惮事,无廉耻而嗜饮食,谓之能措大事可乎”

——以上材料均摘编自徐永斌《明清时期文人的治生观念》

(1)根据材料一,概括明清时期的“治生”主张,并结合所学分析这一时期“治生”思想兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学,简要评价明清时期的“治生”观念。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 全国抗战初期,“亡国论”和“速胜论”的错误观点在中国都有相当大的市场。毛泽东在1938年五六月间作了《论持久战》的讲演,明确指出:中国不会亡,最后的胜利是中国的;中国不能够速胜,抗日战争是持久战。他还指出,在中日双方的力量对比上,通过抗战的三个阶段,中国必将由劣势到平衡再到优势。其中,战略相持阶段的时间将相当长,遇到困难也将最多,然而它是整个战争转变的枢纽。在这个阶段,我们的作战形式主要是游击战,而以运动战辅助之。他还强调,“民兵是胜利之本”,“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”、这篇讲演所具有强大的说服力和震撼力在历史上是少有的,以后抗日战争的实践,充分证明《论持久战》中的预见是完全正确的,是符合实际的。

——摘编自《中国共产党简史》

材料二 在世界反法西斯战争中,中国战场作为东方主战场,抗击日本兵力最多时达到100万以上。1931年9月~1945年9月,中国军民歼灭日军150余万人。日本战败后,向中国投降的日军共128万余人。据不完全统计,为抗击日本法西斯,中国军民伤亡3500万人以上,直接经济损失1000多亿美元,间接经济损失达5000多亿美元。战时同盟国的领袖肯定过中国战场的巨大作用。1942年美国总统罗斯福曾指出:“假如没有中国,假如中国被打坍了,你想一想有多少师团的日本兵可以因此调到其他方面来作战?他们可以马上打下澳洲,打下印度——他们可以毫不费力地把这些地方打下来。他们并且可以一直冲向中东……日本可以和德国配合起来,举行一个大规模的夹攻,在近东会师,把俄国完全隔离起来,割吞埃及,斩断通过地中海的一切交通线。”

——摘编自《中国近代史(第二版)下册》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括毛泽东作《论持久战》讲演的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国抗日战争的特点及其对世界反法西斯战争作出的贡献。

18.【中国的近代化】阅读材料,回答问题。

材料 1884年8月《点石斋画报》刊出《兴办铁路》图文

附录:兴办铁路泰西通商以来,仿行西法之事,至近年而益盛。将从前一切成见,虽未能破除尽净,然运会至而风气开,非复曩(过去)时之拘于墟(所居住的地方)矣。同治季年,火车已肇行于沪埠,由上海达吴淞,三十余里,往返不途二刻。惜为当道所格,议偿造作之费,遽毁成功。兹于五月下旬,天津来信云,创办铁路一节,朝廷业已允准,由大沽至天津,先行试办。嗣于六月二十三日悉,朝廷又颁谕旨,饬令直督李相速即筹款兴办天津通州铁路。其火车式样,前一乘为机器车,由是而下,或乘人,或装货,极之一二十乘均可拖带。将来逐渐推广,各省通行,一如电线四通八达,上与下利赖无穷,窃不禁拭目俟之矣。

结合材料,对《点石斋画报》刊出《兴办铁路》这一现象进行阐释。

三、综合题

19.语言是构建国家与民族认同的重要工具。阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在公元前8世纪—公元前6世纪,希腊各邦大规模向外移民,操着希腊语的移民在黑海沿岸、欧洲南部、小亚细亚、北非建立奴隶制城邦,赶走或奴役土著居民。大多数文化水平较高者和文化精英只会希腊语一种语言。公元前5世纪—公元前4世纪,希腊各邦的字母基本上统一为爱奥尼亚字母,阿提卡方言一跃成为整个希腊世界文学写作的标准用语。“蛮族人”一词的希腊原文是barbaros。该词最初仅仅指不会说希腊语的外族人,希波战争后最终发展为对一切非希腊民族的统称。文学作品中竟有将蛮族语言同动物叫声相类比的现象。

——摘编自徐晓旭《古希腊语与古希腊文化》

材料二 英语在新加坡社会的发展过程中,一直受其他语言的影响,两者相互碰撞、相互借鉴、相互融合,英语遂发生了一些变化,形成了新加坡式英语(Singlish)。这种新式英语在词汇、语法、语音等方面有别于英式英语和美式英语。它是综合了汉语及其各种方言、马来语及泰米尔语等多种语言的产物。新加坡领导人认为,要让新加坡人讲一口流利、标准的英语,不仅新加坡人能听懂,世界各地讲英语的人也能听懂,而不是新加坡特有的地方方言“新加坡英语”。于是,2000年,新加坡政府倡导使用标准英语,开展了“说好英语”运动,运动的口号是“好好讲话,让人听懂”。

——摘编自李朋《新加坡语言政策研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括城邦时代古希腊人语言文化的特点,并简要分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新加坡式英语形成的历史与文化背景,并从经济的角度,简析新加坡政府实施“说好英语”运动必要性。

参考答案

1.C

2.A

3.B

4.D

5.D

6.D

7.C

8.A

9.D

10.C

11.D

12.A

13.C

14.A

15.C

16.(1)主张:“治生”对治学和社会发展起重要作用;“治生”以不违背义理为前提;“治生”是士农工商异业而同道的体现;文人士大夫好货食利的行为大体符合义理;读书、“治生”都是真正学者所应具备的素质;“治生”以从事农事为急要。

原因:商品经济的发展与繁荣;前代文人“治生”思想的传播与发展;传统义利观的转变;文人和政府官员等的参与和支持。

(2)

评价:明清时期的“治生”观念提升了工商业的地位,有利于商品经济的发展;文人由“重义轻利”的正统观念转向“重利趋利”的功利价值观,工商皆本的思潮兴起,促进了思想观念的转变;促进社会经商风气浓厚;有利于社会基层治理和社会秩序的稳定;但是这一时期也出现了唯利是图、道德沦丧等现象,对社会风气造成不利影响。

17.(1)意义:批驳了当时的错误观点;阐明了中国共产党的抗战方针,正确预见了抗日战争的发展态势,提出了动员人民群众、克敌制胜的实用办法;大大增强了人民的抗战信心。

(2)特点:开始时间早;持续时间长;牺牲和贡献巨大。贡献:牵制了日军主力;为世界反法西斯战争作出巨大贡献;付出了巨大的民族牺牲支撑起世界反法西斯战争的东方主战场等。

18.阐释:19世纪80年代,列强凭借铁路等先进技术加剧对华侵略。在洋务派及有志之士推动下,清政府认识到铁路在军事、经济上的重要性,开始尝试修建铁路。但社会上传统守旧观念浓厚,对铁路存在抵触。《点石斋画报》刊出《兴办铁路》,以图文并茂的形式,借助展示西方先进事物的展示,向民众普及铁路知识,宣传铁路在交通、经济和国防等方面的优势,推动社会对铁路建设的认可,推动近代交通观念传播,冲破守旧势力束缚和传统偏见,促进思想解放。

《点石斋画报》这一行为体现了近代中国在西方冲击下,传统社会向近代化转型过程中的矛盾与挣扎。反映出近代社会转型下新旧观念的激烈碰撞,以及社会结构逐步从封闭走向开放的趋势。作为近代中国最早的新闻画报,《点石斋画报》记录了晚清社会生活状况,是研究近代科技传播、市民文化的重要史料。

19.(1)特点:文化优越感;语言文字趋于统一化。影响:推动古希腊人的海外殖民活动;巩固了古希腊民族共同体,提升了民族凝聚力;妨碍了与周边民族的友好交流。

(2)历史与文化背景:独立前的新加坡是英国的殖民地;新加坡多民族、多文化的和谐共处。必要性:标准英语是国际通用语、新加坡式英语影响国际交流;新加坡是繁荣的贸易大港;有利于适应经济全球化潮流,促进经济发展。

一、单选题

1.《尚书·禹贡》记载,大禹治水后,以高山大川、江河湖海为标识,以河川贡道为联结,划分了“九州”,又描绘了一套以王为中心、由近及远、渐次而成的“五服”体系。举行涂山会盟,“执玉帛者万国”。这说明大禹治水( )

A.结束了邦国林立的时代 B.打破了部落联盟的布局

C.推动了早期国家的形成 D.促使禅让制变为世袭制

2.下表为汉代对西南边疆治理的相关史实。据此可推知,汉代( )

治理措施 考古依据

推行郡县制 云贵高原、川西高原等地发现汉代城址或官署建筑遗址。

“羁縻之治” 出土“滇王之印”“汉叟邑长”印;滇文化墓地显示滇人血缘群体及聚族而葬制度长期存在,上层人物仍占据很高社会地位和拥有大量财富。

移民实边 云贵高原等地发现大量汉式墓,其形制、结构、葬俗和随葬品与本地原有文化明显不同。

A.形成了因俗而治的边疆治理理念 B.实现了边疆与内地的同步治理

C.奠定了后世边疆治理的基本模式 D.促进了西南经济与文化的发展

3.曹魏的城乡市场多以谷物、布帛为交易媒介,至北魏初期仍存在“谷帛为市”现象。同一时期南方多以甘蔗、橘柚、高级奢侈品等换取北方的骆驼等特产。这一现象折射出当时( )

A.租庸调制广泛推行 B.时局变动影响商品经济 C.北方人口大量南迁 D.南北经济水平差距拉大

4.从中唐到北宋,经学开始由汉学向宋学转变,经学解释方法由章句训诂转为义理诠释。崇尚内圣之学的道学学派将自己的人格理想、精神境界、修身养性的追求,与《四书》的经典体系与义理诠释结合起来。这种转变反映出( )

A.道学学派抛弃传统儒学 B.学术远离现实政治

C.儒学社会影响不及佛道 D.道德心性渐成核心

5.清朝前期,礼部对所辖各属国的贡期、贡道等规定如表所示。据此可知( )

礼部所辖各属国的贡期、贡道情况一览表

国别 贡期 贡道 水陆

朝鲜 一年一贡 鸭绿江—凤凰城—盛京—京师 陆路

琉球 两年一贡 福建闽安镇 海路

安南 六年两贡 广西太平府 陆路

暹罗 三年一贡 广东虎门 海路

苏禄 五年一贡 福建厦门 海路

南掌 十年一贡 云南普洱府 陆路

西洋 无定期 广东澳门 海路

缅甸 无定期 云南水昌府 陆路

A.海陆丝绸之路得到有效管理 B.清朝对外交往范围日渐扩大

C.闭关锁国政策逐渐走向松弛 D.礼部规范管理属国封贡事务

6.有学者指出:甲午战争前,李鸿章认为两国交涉全论理之曲直,非恃强所能了事。谁先开仗谁先理屈,此万国公例。反观日本,早在明治维新初期就清醒意识到“强权即公理”。由此可见,学者意在说明( )

A.国际法难以解决国家间的争端 B.国际法充斥着强烈的强权主义色彩

C.误解国际法是中国战败的主因 D.自强是维护国家主权和利益的关键

7.图为20世纪20年代初期南洋兄弟烟草公司的创办者简氏兄弟发起的一场“商战”的发展经过。这次商战历程反映出( )

A.实业家义利并举的精神 B.消费习惯助推民族工业发展

C.民族工业在困境中奋进 D.一战改善民族工业发展环境

8.从1944年5月起,英国记者斯坦因在陕甘宁边区的采访报道稿件不断受到国民党的严格审查,其中一篇报道仅剩“周恩来称国民党……关于谈判有所进展、国共局势有所改善的声明有意误导中外民众”,以及“周恩来表示为赢得最后胜利,国共必须团结”两句内容过审。这反映出国民党( )

A.实行文化专制政策 B.控制了抗日根据地的言论权

C.遭遇外国记者攻击 D.迟滞了国共合作抗日的实现

9.1956年2月,中共中央在《关于知识分子问题的指示》中明确知识分子在“国家建设中的历史地位”,要求将其提升至党和国家的核心议程,以“依靠自身力量解决建设问题”。这一指示( )

A.推动了社会阶层的重构 B.标志知识分子政策成熟

C.反映了经济改造的要求 D.契合了工业化建设需要

10.如表是1949—2005年中国某项指标变化情况。此项指标最有可能是( )

年份 1949 1957 1960 1965 1979 1985 1995 2005

变化率(%) 10.6 15.4 19.7 16.8 17.9 23.7 29 43

A.进口商品增长率 B.私营经济占国民经济比重

C.城市化发展水平 D.中国国内生产总值增长率

11.埃及古王国时期国王专用的《金字塔铭文》,在中王国时期扩散到了贵族阶层;金字塔鼎盛期的古埃及,王室之外的人无权放置完整的墓室雕像,到了中王国时期,地方显贵的雕像也可以在神庙里供奉。据此推之,上述现象折射出古代埃及( )

A.文明交流的密切 B.建筑与雕塑技术的进步

C.社会经济的发展 D.中央与地方关系的变化

12.12世纪,大教堂及其广场是意大利锡耶纳的城市中心,周围分布着众多权贵家族的私邸,这些私邸是城市政治活动的重要场所。1344年,市政厅塔楼竣工,高度超过了教堂和权贵家族的私邸,成为当地最高建筑,也成为整个城市的中心。这一变化反映了,在锡耶纳( )

A.政治变动影响城市面貌 B.富裕阶层掌握了统治权

C.资本主义生产关系萌芽 D.人们摆脱了宗教的控制

13.下表是部分学者对新航路开辟的影响进行的评述,由此可得出( )

来源 评述

马克思《资本论》第1卷 美洲金银产地的发现,土著居民被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所,这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 大批金银财宝源源流入国内,引起急速的通货膨胀,这种膨胀使西班牙经济处于严重不利的地位。西班牙经济最终衰退,这一衰退使克服伊比利亚传统的落后经济和对西北欧的经济从属不再可能。

查尔斯·曼恩《1493:物种大交换开创的世界史》 西班牙人给美洲大陆带去了马匹、小麦等作物,同时将美洲的烟叶、土豆、玉米、红薯、西红柿带给了旧世界,新世界和旧世界都因为新引入的物种而发生了巨大的变化。

A.史料多元性导致史实记载不同 B.史实主观性源于史家立场的选择

C.视角的不同影响对史实的评述 D.不同的时代背景决定了历史评价

14.十月革命后,列宁指出“在从资本主义向社会主义过渡时……我们主要的敌人是小资产阶级,是它的风尚、习惯和经济地位”,要“摧毁一切旧东西,无情地消灭资本主义的各种形式”。不久后,列宁又提出苏俄需要“渐进的、然而是坚定不移的步骤走向社会主义的纲领”。列宁观点的变化( )

A.基于对苏俄基本国情的认识 B.依据马克思对社会主义的构想

C.导致最终形成了苏联模式 D.改变了世界无产阶级革命的方式

15.20世纪90年代,英国人吉登斯为工党执政提出新的社会保障理论。他提出“积极福利”主张,强调引导国民转变社会福利,提出无责任即无权利的原则:他还宣扬“社会投资国家”理念,提倡个人、社会组织与政府的共同配合。据此可知,吉登斯的理论( )

A.反映世界福利政策的趋同 B.帮助英国走出了“滞胀”困境

C.反思了传统社会保障制度 D.全面否定了“福利国家”政策

二、材料题

16.【中国古代的文人“治生”现象】

材料一 治生,即通过授徒、游幕、行医、经商等手段谋生。文人从事治生活动,可上溯到春秋战国时期,到了明清时期,文人从事治生已成十分普遍的现象,这一时期他们的治生思想继承和发展了南宋的义利思想和元代理学家许衡的治生思想,将治生提高到前所未有的高度,他们认为治生对治学和社会发展起到了重要作用,只要不违背义理,治生不失为一条可行之道。王守仁认为“古者四民异业而同道,其尽心焉,一也”。官员沈德符也认为“士大夫赎货无厌者,固云龌下流,然为子孙计,或是一理”。思想家陈确认为“唯真志于学者,则必能读书,必能治生”。清代文人张履祥在前代治生思想的影响下,提出“治生以稼为先”的主张。他一边治学,一边身体力行,从事农业实践,并不断地总结经验,著成对后世影响很大的农学巨著《补农书》。

材料二 明清时期,重视治生思潮的兴起,对于世风和士风的影响很大,如浙东、浙西的风俗不同,浙西好货食利,尚奢华,浙东则比较淳朴,重气节。清嘉、道之际,乌程人沈尧云对社会上文士汲汲于治生获利的现象予以深刻揭示,认为当时已四民不分,商人的地位得到大大提升。文人从事治生本无可厚非,但也出现了一些为人不齿的个别现象,戴名世对社会上出现的文士钻营利禄之途,所谓的好士者偏离正道的倾向予以抨击,王应奎也对一些文人为了追求物质财富而将道德抛诸脑后的现象颇为忧虑,“然今日之秀才,偷懦惮事,无廉耻而嗜饮食,谓之能措大事可乎”

——以上材料均摘编自徐永斌《明清时期文人的治生观念》

(1)根据材料一,概括明清时期的“治生”主张,并结合所学分析这一时期“治生”思想兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学,简要评价明清时期的“治生”观念。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 全国抗战初期,“亡国论”和“速胜论”的错误观点在中国都有相当大的市场。毛泽东在1938年五六月间作了《论持久战》的讲演,明确指出:中国不会亡,最后的胜利是中国的;中国不能够速胜,抗日战争是持久战。他还指出,在中日双方的力量对比上,通过抗战的三个阶段,中国必将由劣势到平衡再到优势。其中,战略相持阶段的时间将相当长,遇到困难也将最多,然而它是整个战争转变的枢纽。在这个阶段,我们的作战形式主要是游击战,而以运动战辅助之。他还强调,“民兵是胜利之本”,“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”、这篇讲演所具有强大的说服力和震撼力在历史上是少有的,以后抗日战争的实践,充分证明《论持久战》中的预见是完全正确的,是符合实际的。

——摘编自《中国共产党简史》

材料二 在世界反法西斯战争中,中国战场作为东方主战场,抗击日本兵力最多时达到100万以上。1931年9月~1945年9月,中国军民歼灭日军150余万人。日本战败后,向中国投降的日军共128万余人。据不完全统计,为抗击日本法西斯,中国军民伤亡3500万人以上,直接经济损失1000多亿美元,间接经济损失达5000多亿美元。战时同盟国的领袖肯定过中国战场的巨大作用。1942年美国总统罗斯福曾指出:“假如没有中国,假如中国被打坍了,你想一想有多少师团的日本兵可以因此调到其他方面来作战?他们可以马上打下澳洲,打下印度——他们可以毫不费力地把这些地方打下来。他们并且可以一直冲向中东……日本可以和德国配合起来,举行一个大规模的夹攻,在近东会师,把俄国完全隔离起来,割吞埃及,斩断通过地中海的一切交通线。”

——摘编自《中国近代史(第二版)下册》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括毛泽东作《论持久战》讲演的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国抗日战争的特点及其对世界反法西斯战争作出的贡献。

18.【中国的近代化】阅读材料,回答问题。

材料 1884年8月《点石斋画报》刊出《兴办铁路》图文

附录:兴办铁路泰西通商以来,仿行西法之事,至近年而益盛。将从前一切成见,虽未能破除尽净,然运会至而风气开,非复曩(过去)时之拘于墟(所居住的地方)矣。同治季年,火车已肇行于沪埠,由上海达吴淞,三十余里,往返不途二刻。惜为当道所格,议偿造作之费,遽毁成功。兹于五月下旬,天津来信云,创办铁路一节,朝廷业已允准,由大沽至天津,先行试办。嗣于六月二十三日悉,朝廷又颁谕旨,饬令直督李相速即筹款兴办天津通州铁路。其火车式样,前一乘为机器车,由是而下,或乘人,或装货,极之一二十乘均可拖带。将来逐渐推广,各省通行,一如电线四通八达,上与下利赖无穷,窃不禁拭目俟之矣。

结合材料,对《点石斋画报》刊出《兴办铁路》这一现象进行阐释。

三、综合题

19.语言是构建国家与民族认同的重要工具。阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在公元前8世纪—公元前6世纪,希腊各邦大规模向外移民,操着希腊语的移民在黑海沿岸、欧洲南部、小亚细亚、北非建立奴隶制城邦,赶走或奴役土著居民。大多数文化水平较高者和文化精英只会希腊语一种语言。公元前5世纪—公元前4世纪,希腊各邦的字母基本上统一为爱奥尼亚字母,阿提卡方言一跃成为整个希腊世界文学写作的标准用语。“蛮族人”一词的希腊原文是barbaros。该词最初仅仅指不会说希腊语的外族人,希波战争后最终发展为对一切非希腊民族的统称。文学作品中竟有将蛮族语言同动物叫声相类比的现象。

——摘编自徐晓旭《古希腊语与古希腊文化》

材料二 英语在新加坡社会的发展过程中,一直受其他语言的影响,两者相互碰撞、相互借鉴、相互融合,英语遂发生了一些变化,形成了新加坡式英语(Singlish)。这种新式英语在词汇、语法、语音等方面有别于英式英语和美式英语。它是综合了汉语及其各种方言、马来语及泰米尔语等多种语言的产物。新加坡领导人认为,要让新加坡人讲一口流利、标准的英语,不仅新加坡人能听懂,世界各地讲英语的人也能听懂,而不是新加坡特有的地方方言“新加坡英语”。于是,2000年,新加坡政府倡导使用标准英语,开展了“说好英语”运动,运动的口号是“好好讲话,让人听懂”。

——摘编自李朋《新加坡语言政策研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括城邦时代古希腊人语言文化的特点,并简要分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新加坡式英语形成的历史与文化背景,并从经济的角度,简析新加坡政府实施“说好英语”运动必要性。

参考答案

1.C

2.A

3.B

4.D

5.D

6.D

7.C

8.A

9.D

10.C

11.D

12.A

13.C

14.A

15.C

16.(1)主张:“治生”对治学和社会发展起重要作用;“治生”以不违背义理为前提;“治生”是士农工商异业而同道的体现;文人士大夫好货食利的行为大体符合义理;读书、“治生”都是真正学者所应具备的素质;“治生”以从事农事为急要。

原因:商品经济的发展与繁荣;前代文人“治生”思想的传播与发展;传统义利观的转变;文人和政府官员等的参与和支持。

(2)

评价:明清时期的“治生”观念提升了工商业的地位,有利于商品经济的发展;文人由“重义轻利”的正统观念转向“重利趋利”的功利价值观,工商皆本的思潮兴起,促进了思想观念的转变;促进社会经商风气浓厚;有利于社会基层治理和社会秩序的稳定;但是这一时期也出现了唯利是图、道德沦丧等现象,对社会风气造成不利影响。

17.(1)意义:批驳了当时的错误观点;阐明了中国共产党的抗战方针,正确预见了抗日战争的发展态势,提出了动员人民群众、克敌制胜的实用办法;大大增强了人民的抗战信心。

(2)特点:开始时间早;持续时间长;牺牲和贡献巨大。贡献:牵制了日军主力;为世界反法西斯战争作出巨大贡献;付出了巨大的民族牺牲支撑起世界反法西斯战争的东方主战场等。

18.阐释:19世纪80年代,列强凭借铁路等先进技术加剧对华侵略。在洋务派及有志之士推动下,清政府认识到铁路在军事、经济上的重要性,开始尝试修建铁路。但社会上传统守旧观念浓厚,对铁路存在抵触。《点石斋画报》刊出《兴办铁路》,以图文并茂的形式,借助展示西方先进事物的展示,向民众普及铁路知识,宣传铁路在交通、经济和国防等方面的优势,推动社会对铁路建设的认可,推动近代交通观念传播,冲破守旧势力束缚和传统偏见,促进思想解放。

《点石斋画报》这一行为体现了近代中国在西方冲击下,传统社会向近代化转型过程中的矛盾与挣扎。反映出近代社会转型下新旧观念的激烈碰撞,以及社会结构逐步从封闭走向开放的趋势。作为近代中国最早的新闻画报,《点石斋画报》记录了晚清社会生活状况,是研究近代科技传播、市民文化的重要史料。

19.(1)特点:文化优越感;语言文字趋于统一化。影响:推动古希腊人的海外殖民活动;巩固了古希腊民族共同体,提升了民族凝聚力;妨碍了与周边民族的友好交流。

(2)历史与文化背景:独立前的新加坡是英国的殖民地;新加坡多民族、多文化的和谐共处。必要性:标准英语是国际通用语、新加坡式英语影响国际交流;新加坡是繁荣的贸易大港;有利于适应经济全球化潮流,促进经济发展。

同课章节目录