21 古代诗歌五首 望岳 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 21 古代诗歌五首 望岳 课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-12 21:00:59 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

杜甫

望

岳

杜甫(712-770年),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”“杜少陵”等。唐代伟大的现实主义诗人,被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。代表作有“三吏”(《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)“三别”(《无家别》《垂老别》《新婚别》)等。

走近诗人

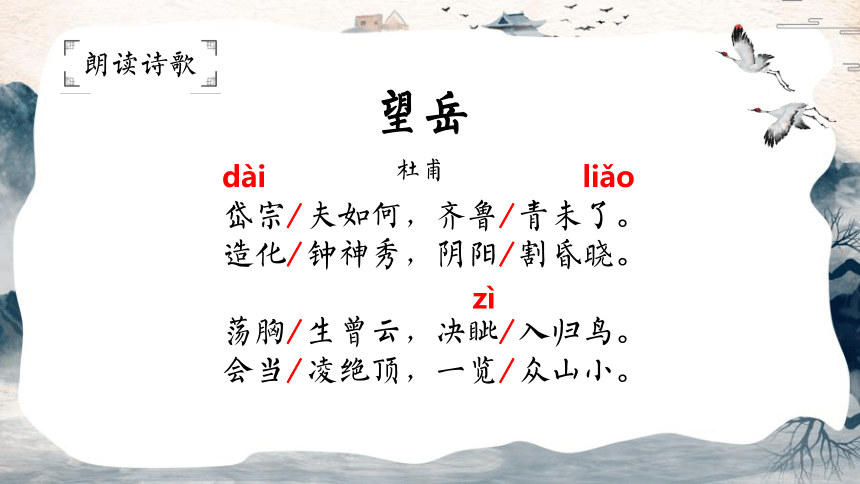

岱宗/夫如何,齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

望岳

杜甫

dài

liǎo

zì

朗读诗歌

北岳恒山

西岳华山

东岳泰山

中岳嵩山

南岳衡山

望岳

泰山: 传说盘古开天辟地后,耗尽全身力气,他倒下时,头颅化作了东岳泰山,他的脚化作了西岳华山,他的左臂化作南岳衡山,他的右臂化作北岳恒山,他的腹部化作了中岳嵩山。

何谓“岳”

古人讲“山岳可通天”。泰山被古人视为“直通帝座”的天堂,成为百姓崇拜,帝王告祭的神山,有“泰山安,四海皆安”的说法。自秦始皇开始到清代,先后有13代帝王依次亲登泰山封禅或祭祀,另外有24代帝王遣官祭祀72次。

秦始皇嬴政、汉武帝刘彻、汉光武帝刘秀、唐高宗李治、唐玄宗李隆基、宋真宗赵恒都去泰山封禅。传说泰山通阴阳两界,帝王封禅是表示自己的帝位、权力受之于天。

孔子“登东山而小鲁,登泰山而小天下”,孔子的“圣贤之道”与泰山有着深厚的渊源。据史料记载,孔子一生曾数次登临泰山,抒怀畅志、开阔胸襟、考察封禅、学习礼仪、体察民情、观知时政,得到“仁爱”的真谛。

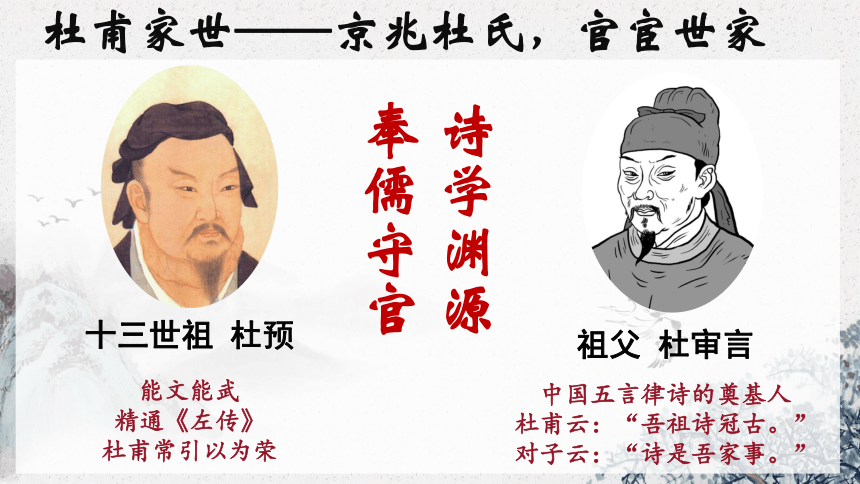

杜甫家世——京兆杜氏,官宦世家

诗学渊源

奉儒守官

十三世祖 杜预

能文能武

精通《左传》

杜甫常引以为荣

祖父 杜审言

中国五言律诗的奠基人

杜甫云:“吾祖诗冠古。”

对子云:“诗是吾家事。”

杜甫少年时生活优渥,过着安定富足的生活——

忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。

庭前八月梨枣熟,一日上树能千回。

从小生活在“奉儒守官”的家庭中,有着不平凡的抱负。

自幼好学,博览群书。

读书破万卷,下笔如有神。

——《奉赠韦左丞丈二十二韵》

解读诗歌

读前六句,走入所望之景。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

指泰山

指山色

不尽

泰山到底怎么样呢?(它)横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

解读诗歌

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

设问

用设问句激起人们对泰山的敬意

思考:远望泰山何所见?

解读诗歌

读前六句,走入所望之景。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

指天地、大自然

聚集

古人以山北水南为阴,山南水北为阳。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

解读诗歌

“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

炼字

思考:近望泰山之景,有何特点?

钟:意为造物主对泰山情有独钟,把所有的神奇秀丽都聚集在泰山上。写出泰山的神奇秀丽。

割:将泰山比作硕大无比的宝刀,它直指云天,把阳光切断,使得山的南北两面呈现出截然不同的明暗之景。

解读诗歌

读前六句,走入所望之景。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

心胸震荡

同“层”

眼眶

(望着)层云生起,心胸震荡,张大眼睛远望飞鸟归林。

思考:细望泰山,画面如何?

解读诗歌

用以下句式说话:

随杜甫___望泰山,我看到了_________,内心______。

解读诗歌

随杜甫远望泰山,我看到了连绵山脉间参天耸立的泰山,内心景仰。

随杜甫近望泰山,我看到了神奇俊秀、高峻挺拔的泰山,内心震撼。

随杜甫细望泰山,我看到了云气升腾、怀纳归鸟的泰山,内心怡然。

解读诗歌

读后二句,解读所“望”之志。

“会当凌绝顶,一览众山小。”

终当,终要

登上

(我)一定要登上泰山的顶峰,看四周的山都会显得矮小。

解读诗歌

泰山并不高 还没有浙江的天目山高,还有黄山比它更险峻壮美,为什么在杜甫的心中泰山如此雄浑壮阔,地位如此之高?

这首诗写于736年,诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。此时诗人25岁,正是意气风发之时。

一切景语皆情语,大众的山变成了杜甫私有的山,登山的极顶,他更要登上人生的顶峰,这是伟大的山,但我要超越他,这是诗人人格与志向高峰的写照。

本诗描写泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,表达了诗人积极向上、不怕困难、勇攀高峰的精神和远大抱负。

杜甫

望

岳

杜甫(712-770年),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”“杜少陵”等。唐代伟大的现实主义诗人,被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。代表作有“三吏”(《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)“三别”(《无家别》《垂老别》《新婚别》)等。

走近诗人

岱宗/夫如何,齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

望岳

杜甫

dài

liǎo

zì

朗读诗歌

北岳恒山

西岳华山

东岳泰山

中岳嵩山

南岳衡山

望岳

泰山: 传说盘古开天辟地后,耗尽全身力气,他倒下时,头颅化作了东岳泰山,他的脚化作了西岳华山,他的左臂化作南岳衡山,他的右臂化作北岳恒山,他的腹部化作了中岳嵩山。

何谓“岳”

古人讲“山岳可通天”。泰山被古人视为“直通帝座”的天堂,成为百姓崇拜,帝王告祭的神山,有“泰山安,四海皆安”的说法。自秦始皇开始到清代,先后有13代帝王依次亲登泰山封禅或祭祀,另外有24代帝王遣官祭祀72次。

秦始皇嬴政、汉武帝刘彻、汉光武帝刘秀、唐高宗李治、唐玄宗李隆基、宋真宗赵恒都去泰山封禅。传说泰山通阴阳两界,帝王封禅是表示自己的帝位、权力受之于天。

孔子“登东山而小鲁,登泰山而小天下”,孔子的“圣贤之道”与泰山有着深厚的渊源。据史料记载,孔子一生曾数次登临泰山,抒怀畅志、开阔胸襟、考察封禅、学习礼仪、体察民情、观知时政,得到“仁爱”的真谛。

杜甫家世——京兆杜氏,官宦世家

诗学渊源

奉儒守官

十三世祖 杜预

能文能武

精通《左传》

杜甫常引以为荣

祖父 杜审言

中国五言律诗的奠基人

杜甫云:“吾祖诗冠古。”

对子云:“诗是吾家事。”

杜甫少年时生活优渥,过着安定富足的生活——

忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。

庭前八月梨枣熟,一日上树能千回。

从小生活在“奉儒守官”的家庭中,有着不平凡的抱负。

自幼好学,博览群书。

读书破万卷,下笔如有神。

——《奉赠韦左丞丈二十二韵》

解读诗歌

读前六句,走入所望之景。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

指泰山

指山色

不尽

泰山到底怎么样呢?(它)横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

解读诗歌

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

设问

用设问句激起人们对泰山的敬意

思考:远望泰山何所见?

解读诗歌

读前六句,走入所望之景。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

指天地、大自然

聚集

古人以山北水南为阴,山南水北为阳。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

解读诗歌

“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

炼字

思考:近望泰山之景,有何特点?

钟:意为造物主对泰山情有独钟,把所有的神奇秀丽都聚集在泰山上。写出泰山的神奇秀丽。

割:将泰山比作硕大无比的宝刀,它直指云天,把阳光切断,使得山的南北两面呈现出截然不同的明暗之景。

解读诗歌

读前六句,走入所望之景。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

心胸震荡

同“层”

眼眶

(望着)层云生起,心胸震荡,张大眼睛远望飞鸟归林。

思考:细望泰山,画面如何?

解读诗歌

用以下句式说话:

随杜甫___望泰山,我看到了_________,内心______。

解读诗歌

随杜甫远望泰山,我看到了连绵山脉间参天耸立的泰山,内心景仰。

随杜甫近望泰山,我看到了神奇俊秀、高峻挺拔的泰山,内心震撼。

随杜甫细望泰山,我看到了云气升腾、怀纳归鸟的泰山,内心怡然。

解读诗歌

读后二句,解读所“望”之志。

“会当凌绝顶,一览众山小。”

终当,终要

登上

(我)一定要登上泰山的顶峰,看四周的山都会显得矮小。

解读诗歌

泰山并不高 还没有浙江的天目山高,还有黄山比它更险峻壮美,为什么在杜甫的心中泰山如此雄浑壮阔,地位如此之高?

这首诗写于736年,诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种不羁的漫游生活。此时诗人25岁,正是意气风发之时。

一切景语皆情语,大众的山变成了杜甫私有的山,登山的极顶,他更要登上人生的顶峰,这是伟大的山,但我要超越他,这是诗人人格与志向高峰的写照。

本诗描写泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,表达了诗人积极向上、不怕困难、勇攀高峰的精神和远大抱负。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读