21 古代诗歌五首《望岳》《游山西村》《己亥杂诗》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 21 古代诗歌五首《望岳》《游山西村》《己亥杂诗》课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-12 21:01:50 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

望

岳

杜甫

望岳

(唐)杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

登高

(唐)杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”“杜少陵”等。唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”其诗歌主要风格是“沉郁顿挫”。

岱宗夫如何,齐鲁青未了。

诗意:泰山到底怎么样呢?它苍翠的山色掩映在齐鲁大地上连绵不尽。

二

解诗

(远望泰山的雄壮广阔)

1.一、二句运用了什么修辞方法 有什么作用?

运用了设问,自问自答,写远望所见,借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸地的形象,写出了泰山占地面积之广、气势之大。

三

品诗

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

诗意:大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮,一面昏暗,截然不同。

二

解诗

(近望泰山的秀美高大)

2.赏析“钟”“割”二字之妙。

“钟”将“造化”(大自然)拟人化,它把一切神奇秀丽的景色都聚集在了秀丽泰山。

三

品诗

“割”字炼得极好,写出泰山像一把硕大无比的刀,把山南山北的阳光切断,突出了泰山遮天蔽日的形象。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

诗意:(望着)层云叠起,不禁心胸震荡,目送飞鸟归林,眼角几乎要裂开。

二

解诗

(细望泰山的景物、书写诗人感受)

倒装

会当凌绝顶,一览众山小。

诗意:一定要登上泰山的顶峰,放眼望去,所有的山就都显得矮小了。

“凌”字表现了诗人登临泰山顶峰的决心和坚毅豪迈的气概。

二

解诗

(极望泰山风景,展望抱负理想)

3.七、八句是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感?

主旨句化用孔子“登泰山而小天下”的名言,表现了诗人自信乐观、积极向上的精神以及远大的志向和广阔的胸怀。

三

品诗

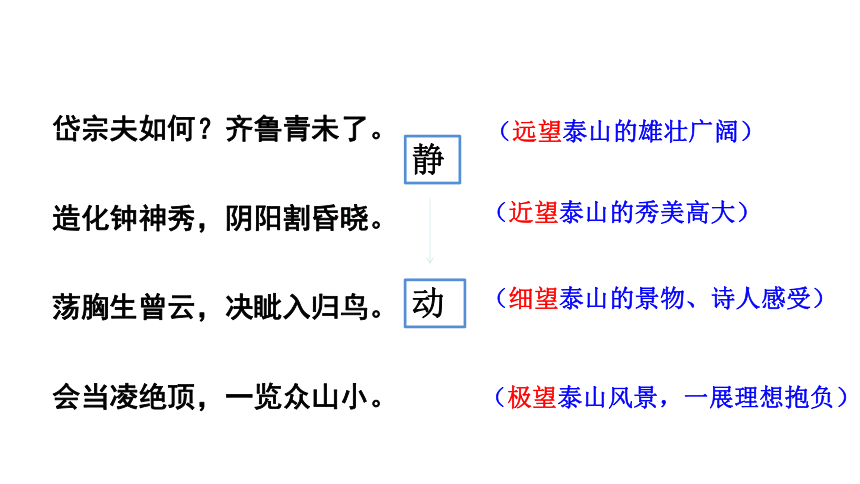

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(远望泰山的雄壮广阔)

(近望泰山的秀美高大)

(细望泰山的景物、诗人感受)

(极望泰山风景,一展理想抱负)

静

动

(神奇秀丽、巍峨高大)

描写了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,表达了诗人积极向上、乐观自信的精神和远大的志向、广阔的胸怀。

哲理:要不畏艰难,勇攀高峰,积极进取!

情

理

游 山 西 村

陆游

作者介绍

陆游(1125-1210),字务观,号放翁。越州山阴人(今浙江绍兴)。南宋著名诗人。有《渭南文集》《剑南诗稿》传世,一生共9300多首诗。

他在政治斗争中,屡受统治集团投降派的排挤打击,但他坚持抗金主张,始终不渝。

宋孝宗乾道二年(1166),陆游由于支持张浚北伐失败被罢官还乡。闲居山阴镜湖之三山村。诗题中“山西村”,指三山乡西边的村落。这首诗作于次年春。

陆游既是文人之佼佼者,又有非凡的武艺。为了实现收复失地的心愿,他曾经千里投师学习剑术。40多岁时,他应邀到了抗金前线南郑。有一天,他带兵到山中围猎,天色渐暗,大家准备回营了,猛然间袭来一阵腥风,传来一声怒吼,随着扑出一只吊睛白额猛虎。大家见了无不惊慌失色,纷纷逃避;只有陆游毫不惧怕,挺身仗剑,向虎刺了去,于是人虎之间展开了一场殊死搏斗。最后,陆游一剑刺中了老虎的咽喉。

作者介绍

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

豚:小猪,这里指猪肉。

诗意:不要取笑农人自酿的腊酒不好,丰收年他们待客也会宰鸡杀猪。

莫:不要。

腊酒:腊月所酿的酒。

解诗

1.“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”渲染出了一种怎样的气氛

渲染出了农家丰收后的欢乐气氛。

品诗

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

诗意:山峦重叠,溪水曲折,似乎让人怀疑前无路径,不料柳暗花明之处又一村。豁然开朗,村舍俨然。

疑:怀疑。

暗:暗淡。

二

解诗

2.试赏析“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

该句的妙处,不仅仅在于描写难状之景以及对仗的工巧,而且在于“等闲语言变瑰奇”,出语自然天成,又富于哲理,耐人咀嚼。

这一联上句通过一个“疑”字把徐行山西村而周围山峦重叠、流水萦绕的迷路之感,刻画得形神毕现:下句承上,把移步所见的繁花似锦的春日美景,描绘得宛然在目。这样使感觉的形象(重复)

与视觉的形象(明暗)有机地结合在一起,构成一幅优美动人而又奇妙的画面。

品诗

箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

吹着箫打着鼓。

指古代立春后祭祀土神的活动。这里指举行春社的日子。

诗意:乐声伴随着人们,方知春社节日将至,村民衣饰简朴犹有古老民风。

保留着淳朴的古代风俗。

解诗

从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

若:如果。

闲乘月:趁着月夜闲游。

诗意:从今若能容许我清闲无事,乘月漫游,我会拄着拐杖随时敲开你家门。

拄:拄着。

无时:没有固定的时间,即随时。

解诗

3.尾联“从今若许闲乘月,拄杖无时夜扣门”表达了诗人怎样的思想感情?

这是诗人发表的感概。因为主人殷勤,所以客人留恋,表达了诗人对

农家好客习俗和古朴的农

村生活的热爱和向往之情。

品诗

游山西村

首联:

颔联:

颈联:

尾联:

农家——丰年足食物

村外——景色优美

村内——民风古朴

希望——随时做客

喜庆欢悦

无限向往

解诗

这首诗赞美农村风光和淳朴的民俗,流露出热爱农村生活的情感。

主

题

概

括

当时,诗人正因推助张俊北伐,被罢归故里,诗人心中愤愤不平。对照诈伪的官场,与家乡纯朴的生活自然会产生无限的欣慰之情。

哲理:要在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的境界。

情

理

己亥杂诗

龚自珍

作者介绍

龚自珍(1792--1841) 清代思想家、文学家。是近代思想启蒙的先驱。

浙江仁和(今杭州)人。道光进士,官礼部主事。学务博览,重经世济民。提倡“通经致用”的今文经学派的重要人物。并强调万事万物都处于变化之中。所作诗文,极力提倡“更法”“改图”,深刻揭露清王朝统治的腐朽,反映社会阶级矛盾的日益尖锐,洋溢着受国热情。《明良论》、《病梅馆记》等文,和《己亥杂诗·九州生气恃风雷》等诗篇,皆为其代表作。散文奥博纵横,自成一家,诗尤瑰丽奇肆,有“龚派”之称。著有《龚自珍全集》。

生平经历

1792年生

1810年应顺天乡试,由监生中式副榜第28名。

1818年(嘉庆二十三年),龚自珍又应浙江乡试,始中举(其间多次未中)

1829年(道光九年),龚自珍经过第六次会试,终于考中进士。

1839年(道光十九年)春,由于龚自珍屡屡揭露时弊,触动时忌,因而不断遭到权贵的排挤和打击,他又忤其长官,决计辞官南归。(己亥年)

1840年,鸦片战争爆发。

1841年(道光二十一年)春,龚自珍执教于江苏丹阳云阳书院。后,准备辞去教职,赴上海参加反抗外国侵略的战斗。但1841年9月26日,突患急病暴卒于丹阳。

道光十九年己亥(1839)是鸦片战争爆发的前一年,英国利用鸦片入侵,清廷分成主战和主和两派。龚自珍越位言事,竭力主战,因而“忤其长官,赋归来”。他辞官南归,在归途中写了大型组诗《己亥杂诗》, 共315首。叙述了诗人的家世出身、仕宦经历、师友交往、生平著述以及思想感情、革新建议等。

写作背景

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

己 亥 杂 诗

龚自珍

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

浩荡:无限。这里形容作者离别京城时的无限愁绪。

吟鞭:诗人的马鞭。吟,指吟诗。

天涯:指作者将要去的地方远离京城。

诗意:夕阳西下,不尽的离愁油然而生,我吟诗作赋,挥鞭东指,从此便是辞官浪迹天涯路了。

东:东方故里。

离别愁绪和回归的喜悦交织在一起。

解诗

1.“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”包含作者怎样的感情?

无限感慨中表现出作者豪放洒脱的气概。一方面,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟;另一方面,离别是轻松愉快的,毕竟自己逃出了令人桎梏的樊笼,可以回到外面的世界里另有一番作为。离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起,既有“浩荡离愁”,又有“吟鞭东指”;既有白日西斜,又有广阔天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

落红:落花。

诗意:那缤纷的落花并不是没有感情,它们化作沃土后,更加呵护滋养着花儿。

解诗

比喻

2.怎样理解结尾的主旨句?

作者展开联想,用比喻的修辞,移情于物的手法,借落花自喻,掉落的花瓣并不是冷酷无情、自艾自怜的,是消融在泥土中以更好地保护盛开的鲜花,表现诗人超凡脱俗的宽广胸怀——虽然诗人脱离官场,但他依然关心国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。

结

构

梳

理

己亥杂诗

辞官归乡

不甘沉沦

为国效力

表明心志

失落离愁

甘愿奉献

离情浩荡

肠断天涯

落红有情

化泥护花

抒发了诗人辞官离京的复杂感情,表现了诗人不畏挫折,不甘沉沦,始终为国效力的奉献精神。

主

题

概

括

万事万物并非绝对,均有两面性,可以互相转化。“落红”看似逝去无用,但变为“春泥”依旧能够有用。

情

理

望

岳

杜甫

望岳

(唐)杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

登高

(唐)杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”“杜少陵”等。唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”其诗歌主要风格是“沉郁顿挫”。

岱宗夫如何,齐鲁青未了。

诗意:泰山到底怎么样呢?它苍翠的山色掩映在齐鲁大地上连绵不尽。

二

解诗

(远望泰山的雄壮广阔)

1.一、二句运用了什么修辞方法 有什么作用?

运用了设问,自问自答,写远望所见,借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸地的形象,写出了泰山占地面积之广、气势之大。

三

品诗

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

诗意:大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮,一面昏暗,截然不同。

二

解诗

(近望泰山的秀美高大)

2.赏析“钟”“割”二字之妙。

“钟”将“造化”(大自然)拟人化,它把一切神奇秀丽的景色都聚集在了秀丽泰山。

三

品诗

“割”字炼得极好,写出泰山像一把硕大无比的刀,把山南山北的阳光切断,突出了泰山遮天蔽日的形象。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

诗意:(望着)层云叠起,不禁心胸震荡,目送飞鸟归林,眼角几乎要裂开。

二

解诗

(细望泰山的景物、书写诗人感受)

倒装

会当凌绝顶,一览众山小。

诗意:一定要登上泰山的顶峰,放眼望去,所有的山就都显得矮小了。

“凌”字表现了诗人登临泰山顶峰的决心和坚毅豪迈的气概。

二

解诗

(极望泰山风景,展望抱负理想)

3.七、八句是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感?

主旨句化用孔子“登泰山而小天下”的名言,表现了诗人自信乐观、积极向上的精神以及远大的志向和广阔的胸怀。

三

品诗

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(远望泰山的雄壮广阔)

(近望泰山的秀美高大)

(细望泰山的景物、诗人感受)

(极望泰山风景,一展理想抱负)

静

动

(神奇秀丽、巍峨高大)

描写了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,表达了诗人积极向上、乐观自信的精神和远大的志向、广阔的胸怀。

哲理:要不畏艰难,勇攀高峰,积极进取!

情

理

游 山 西 村

陆游

作者介绍

陆游(1125-1210),字务观,号放翁。越州山阴人(今浙江绍兴)。南宋著名诗人。有《渭南文集》《剑南诗稿》传世,一生共9300多首诗。

他在政治斗争中,屡受统治集团投降派的排挤打击,但他坚持抗金主张,始终不渝。

宋孝宗乾道二年(1166),陆游由于支持张浚北伐失败被罢官还乡。闲居山阴镜湖之三山村。诗题中“山西村”,指三山乡西边的村落。这首诗作于次年春。

陆游既是文人之佼佼者,又有非凡的武艺。为了实现收复失地的心愿,他曾经千里投师学习剑术。40多岁时,他应邀到了抗金前线南郑。有一天,他带兵到山中围猎,天色渐暗,大家准备回营了,猛然间袭来一阵腥风,传来一声怒吼,随着扑出一只吊睛白额猛虎。大家见了无不惊慌失色,纷纷逃避;只有陆游毫不惧怕,挺身仗剑,向虎刺了去,于是人虎之间展开了一场殊死搏斗。最后,陆游一剑刺中了老虎的咽喉。

作者介绍

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

豚:小猪,这里指猪肉。

诗意:不要取笑农人自酿的腊酒不好,丰收年他们待客也会宰鸡杀猪。

莫:不要。

腊酒:腊月所酿的酒。

解诗

1.“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”渲染出了一种怎样的气氛

渲染出了农家丰收后的欢乐气氛。

品诗

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

诗意:山峦重叠,溪水曲折,似乎让人怀疑前无路径,不料柳暗花明之处又一村。豁然开朗,村舍俨然。

疑:怀疑。

暗:暗淡。

二

解诗

2.试赏析“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

该句的妙处,不仅仅在于描写难状之景以及对仗的工巧,而且在于“等闲语言变瑰奇”,出语自然天成,又富于哲理,耐人咀嚼。

这一联上句通过一个“疑”字把徐行山西村而周围山峦重叠、流水萦绕的迷路之感,刻画得形神毕现:下句承上,把移步所见的繁花似锦的春日美景,描绘得宛然在目。这样使感觉的形象(重复)

与视觉的形象(明暗)有机地结合在一起,构成一幅优美动人而又奇妙的画面。

品诗

箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

吹着箫打着鼓。

指古代立春后祭祀土神的活动。这里指举行春社的日子。

诗意:乐声伴随着人们,方知春社节日将至,村民衣饰简朴犹有古老民风。

保留着淳朴的古代风俗。

解诗

从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

若:如果。

闲乘月:趁着月夜闲游。

诗意:从今若能容许我清闲无事,乘月漫游,我会拄着拐杖随时敲开你家门。

拄:拄着。

无时:没有固定的时间,即随时。

解诗

3.尾联“从今若许闲乘月,拄杖无时夜扣门”表达了诗人怎样的思想感情?

这是诗人发表的感概。因为主人殷勤,所以客人留恋,表达了诗人对

农家好客习俗和古朴的农

村生活的热爱和向往之情。

品诗

游山西村

首联:

颔联:

颈联:

尾联:

农家——丰年足食物

村外——景色优美

村内——民风古朴

希望——随时做客

喜庆欢悦

无限向往

解诗

这首诗赞美农村风光和淳朴的民俗,流露出热爱农村生活的情感。

主

题

概

括

当时,诗人正因推助张俊北伐,被罢归故里,诗人心中愤愤不平。对照诈伪的官场,与家乡纯朴的生活自然会产生无限的欣慰之情。

哲理:要在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的境界。

情

理

己亥杂诗

龚自珍

作者介绍

龚自珍(1792--1841) 清代思想家、文学家。是近代思想启蒙的先驱。

浙江仁和(今杭州)人。道光进士,官礼部主事。学务博览,重经世济民。提倡“通经致用”的今文经学派的重要人物。并强调万事万物都处于变化之中。所作诗文,极力提倡“更法”“改图”,深刻揭露清王朝统治的腐朽,反映社会阶级矛盾的日益尖锐,洋溢着受国热情。《明良论》、《病梅馆记》等文,和《己亥杂诗·九州生气恃风雷》等诗篇,皆为其代表作。散文奥博纵横,自成一家,诗尤瑰丽奇肆,有“龚派”之称。著有《龚自珍全集》。

生平经历

1792年生

1810年应顺天乡试,由监生中式副榜第28名。

1818年(嘉庆二十三年),龚自珍又应浙江乡试,始中举(其间多次未中)

1829年(道光九年),龚自珍经过第六次会试,终于考中进士。

1839年(道光十九年)春,由于龚自珍屡屡揭露时弊,触动时忌,因而不断遭到权贵的排挤和打击,他又忤其长官,决计辞官南归。(己亥年)

1840年,鸦片战争爆发。

1841年(道光二十一年)春,龚自珍执教于江苏丹阳云阳书院。后,准备辞去教职,赴上海参加反抗外国侵略的战斗。但1841年9月26日,突患急病暴卒于丹阳。

道光十九年己亥(1839)是鸦片战争爆发的前一年,英国利用鸦片入侵,清廷分成主战和主和两派。龚自珍越位言事,竭力主战,因而“忤其长官,赋归来”。他辞官南归,在归途中写了大型组诗《己亥杂诗》, 共315首。叙述了诗人的家世出身、仕宦经历、师友交往、生平著述以及思想感情、革新建议等。

写作背景

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

己 亥 杂 诗

龚自珍

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

浩荡:无限。这里形容作者离别京城时的无限愁绪。

吟鞭:诗人的马鞭。吟,指吟诗。

天涯:指作者将要去的地方远离京城。

诗意:夕阳西下,不尽的离愁油然而生,我吟诗作赋,挥鞭东指,从此便是辞官浪迹天涯路了。

东:东方故里。

离别愁绪和回归的喜悦交织在一起。

解诗

1.“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”包含作者怎样的感情?

无限感慨中表现出作者豪放洒脱的气概。一方面,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟;另一方面,离别是轻松愉快的,毕竟自己逃出了令人桎梏的樊笼,可以回到外面的世界里另有一番作为。离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起,既有“浩荡离愁”,又有“吟鞭东指”;既有白日西斜,又有广阔天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

落红:落花。

诗意:那缤纷的落花并不是没有感情,它们化作沃土后,更加呵护滋养着花儿。

解诗

比喻

2.怎样理解结尾的主旨句?

作者展开联想,用比喻的修辞,移情于物的手法,借落花自喻,掉落的花瓣并不是冷酷无情、自艾自怜的,是消融在泥土中以更好地保护盛开的鲜花,表现诗人超凡脱俗的宽广胸怀——虽然诗人脱离官场,但他依然关心国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。

结

构

梳

理

己亥杂诗

辞官归乡

不甘沉沦

为国效力

表明心志

失落离愁

甘愿奉献

离情浩荡

肠断天涯

落红有情

化泥护花

抒发了诗人辞官离京的复杂感情,表现了诗人不畏挫折,不甘沉沦,始终为国效力的奉献精神。

主

题

概

括

万事万物并非绝对,均有两面性,可以互相转化。“落红”看似逝去无用,但变为“春泥”依旧能够有用。

情

理

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读