安徽省亳州市涡阳县石弓学区2024-2025学年第二学期5月份八年级历史月考试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省亳州市涡阳县石弓学区2024-2025学年第二学期5月份八年级历史月考试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-14 19:37:20 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度第二学期八年级自主检测(三)

历史

考试范围:第1—15课

2025.5

注意事项:

1.历史试卷共四大题,满分70分。历史的考试时间共60分钟。

2.本试卷包括试题卷和答题卷两部分,其中试题卷4页,答题卷2页。3.请务必在答题卷上答题,在试题卷上答题无效。

4.历史试卷考试为闭卷考试,不得参考书籍、相互借阅。

一、单项选择题(本大题共15题,每小题2分,共30分)

1.那一天,是炽热的一天;那一天,是美好的一天;那一天,北京天安门前举行了一场庆祝新生的狂欢。她承载着全世界四分之一人类的百年期待,在长达一个世纪的战火和丧乱中降生了。“她”降生的标志是( )

A.中国共产党成立 B.渡江战役 C.开国大典 D.改革开放

2.“我爱亲人和祖国,更爱我的荣誉,我是一名光荣的志愿军战士!冰雪啊!我绝不屈服于你,哪怕是冻死,我也要高傲的耸立在我的阵地上。”这位英雄参加的战役应该()

A.北伐战争 B.解放战争 C.抗美援朝战争 D.抗日战争

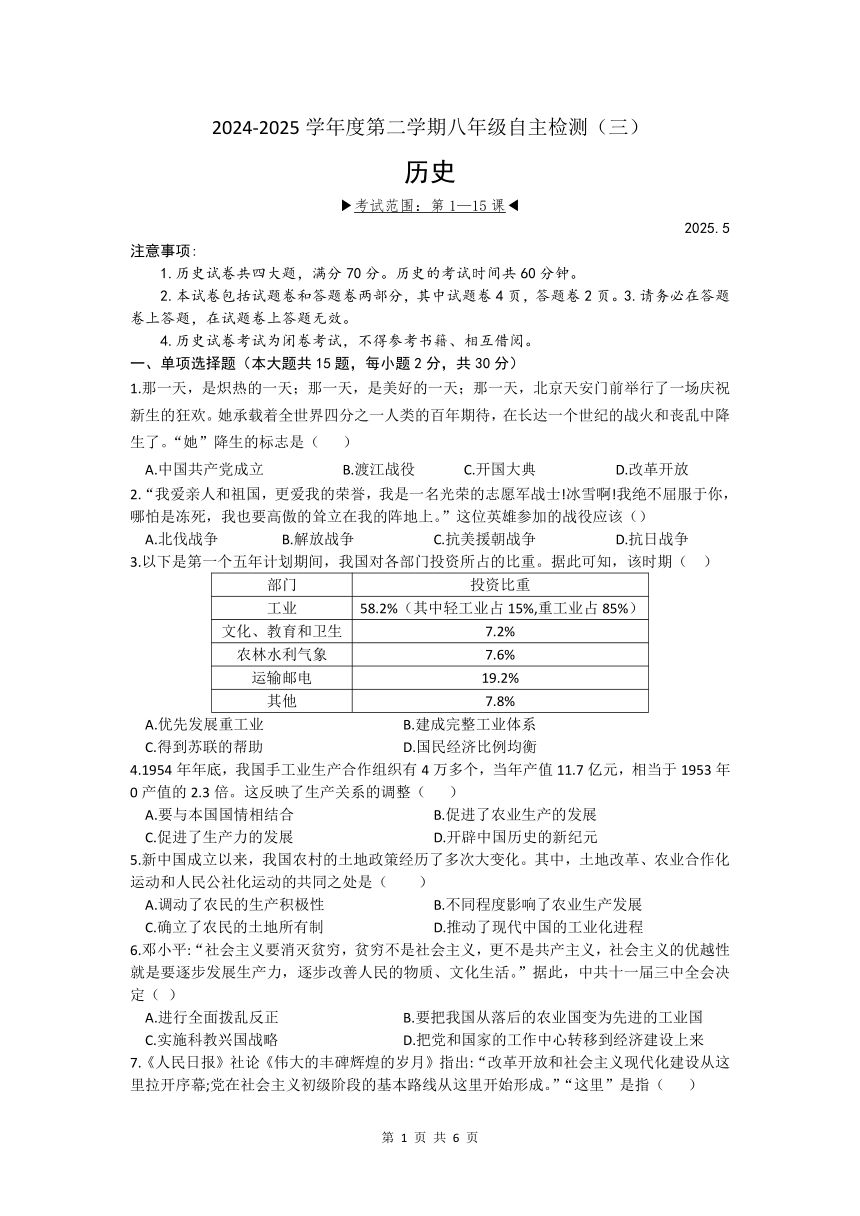

3.以下是第一个五年计划期间,我国对各部门投资所占的比重。据此可知,该时期( )

部门 投资比重

工业 58.2%(其中轻工业占15%,重工业占85%)

文化、教育和卫生 7.2%

农林水利气象 7.6%

运输邮电 19.2%

其他 7.8%

A.优先发展重工业 B.建成完整工业体系

C.得到苏联的帮助 D.国民经济比例均衡

4.1954年年底,我国手工业生产合作组织有4万多个,当年产值11.7亿元,相当于1953年0产值的2.3倍。这反映了生产关系的调整( )

A.要与本国国情相结合 B.促进了农业生产的发展

C.促进了生产力的发展 D.开辟中国历史的新纪元

5.新中国成立以来,我国农村的土地政策经历了多次大变化。其中,土地改革、农业合作化运动和人民公社化运动的共同之处是( )

A.调动了农民的生产积极性 B.不同程度影响了农业生产发展

C.确立了农民的土地所有制 D.推动了现代中国的工业化进程

6.邓小平:“社会主义要消灭贫穷,贫穷不是社会主义,更不是共产主义,社会主义的优越性就是要逐步发展生产力,逐步改善人民的物质、文化生活。”据此,中共十一届三中全会决定( )

A.进行全面拨乱反正 B.要把我国从落后的农业国变为先进的工业国

C.实施科教兴国战略 D.把党和国家的工作中心转移到经济建设上来

7.《人民日报》社论《伟大的丰碑辉煌的岁月》指出:“改革开放和社会主义现代化建设从这里拉开序幕;党在社会主义初级阶段的基本路线从这里开始形成。”“这里”是指( )

A.中共十一届三中全会 B.中共七大

C.中共十一届六中全会 D.中共八大

8.1981年12月 10日的《宁夏日报》发表文章,将同心县1975年和1981年两个年份的人均占有粮食量作了对比,1981年人均占有粮食量比 1975年增长了2倍多。这一变化得益于( )

A.土地改革的开展 B.农业社会主义改造的进行

C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制的实行

9.20世纪90年代,歌曲《春天的故事》响彻中华大地,唱出了人民对改革开放的拥护和对邓小平同志的崇敬。其中有这样一段歌词:一九七九年,那是一个者天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城……走进万象更新的春天。歌词中“在南海边画了一个圈”的“圈”有何特殊所在( )

A.经济政策和管理体制不同 B.经济制度和政治制度不同

C.经济政策和政治制度不同 D.经济制度和管理体制不同

10.一位世纪伟人创立的中国特色社会主义理论深人人心。有三张纪念邮票以“中共十二大、中共十三大、中共十五大”为主题,对这三次党代会表述最怡当的一组关键词是( )

A.经济建设国企改革 B.走自己的路初级阶段邓小平理论

C.改革开放计划经济市场经济 D.中国特色市场经济科学发展

11.新华社推出的说唱歌曲《四个全面》中唱道:“人人都当创客,城乡一起晦,束缚需要打破,体制必须活络。”该歌词侧重体现( )

A.全面建成小康社会 B.全面深化改革

C.全面依法治国 D.全面从严党

12.广西在农历三月三开展壮族歌圩、抢花炮、打扁担、打铜鼓等民族风俗活动,让孩子们感受壮乡民族风情、壮族传统文化的魅力。这反映少数民族重视( )

A.经济开发 B.文化传承 C.科技创新 D.民族平等

13.“改变,意味着进步与成长;不变,则是对历史与现实的尊重。”下列选项能反映港澳回归所带来的“改变”是( )

A.原有的资本主义制度 B.原有的生活方式

C.主权的行使 D.同根同源的血脉

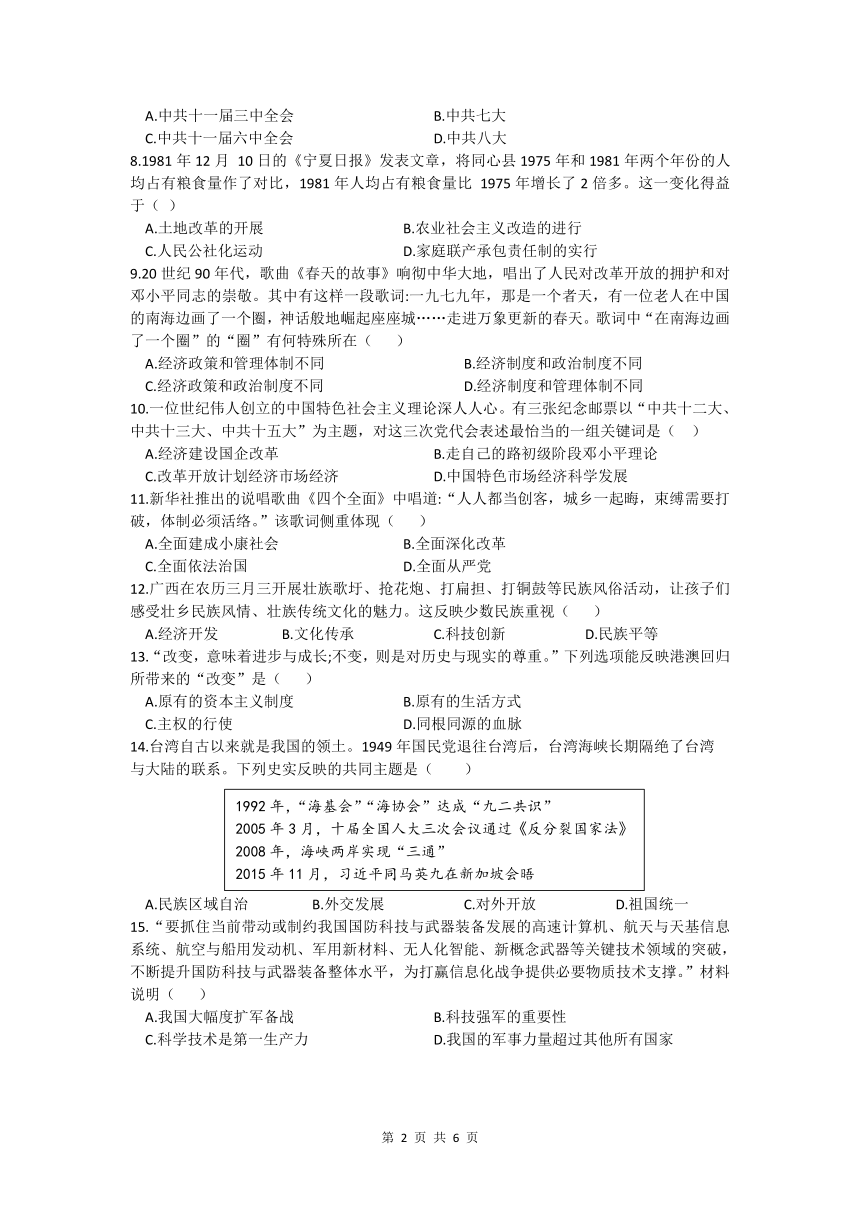

14.台湾自古以来就是我国的领土。1949年国民党退往台湾后,台湾海峡长期隔绝了台湾

与大陆的联系。下列史实反映的共同主题是( )

A.民族区域自治 B.外交发展 C.对外开放 D.祖国统一

15.“要抓住当前带动或制约我国国防科技与武器装备发展的高速计算机、航天与天基信息系统、航空与船用发动机、军用新材料、无人化智能、新概念武器等关键技术领域的突破,不断提升国防科技与武器装备整体水平,为打赢信息化战争提供必要物质技术支撑。”材料说明( )

A.我国大幅度扩军备战 B.科技强军的重要性

C.科学技术是第一生产力 D.我国的军事力量超过其他所有国家

二、辨析改错(8分)

16.辨别下列各题中史实的正误,正确的在【 】内标“√”,错的标“×”,并改正。(8分)

(1)林彪反革命集团被粉碎,标志着十年“文化大革命”结束。

【 】

(2)新中国成立后,我国空军逐步发展成包括步兵、炮兵、装甲兵、防化兵、通信兵等多兵种的现代化部队。

【 】

(3)家庭联产承包责任制的实施,带动了农村乡镇企业的迅速发展。

【 】

(4)2014年,全军政治工作会议在福建厦门召开,强调军队政治工作要为新形势下的强军目标提供坚强政治保证。

【 】

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.加强民族团结,完成祖国统一大业,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。阅读材料,回答问题。

材料一:西藏真正步入现代文明始于1949年中华人民共和国成立后。历经和平解放、民主改革、自治区成立、改革开放等重要发展阶段,西藏不仅建立起全新的社会制度,而且实现了经济社会发展的历史性跨越,走上了中国特色社会主义道路。

——2015年《西藏发展道路的历史选择》白皮书

材料二:香港问题为什么能够谈成呢 并不是我们参加谈判的人有特殊的本领,主要是我们这个国家这几年发展起来了,是个兴旺发达的国家,有力量的国家,而且是个值得信任的国家。当然,香港问题能够解决好,还是由于“一国两制”的根本方针或者说战略搞对了,也是中英双方共同努力的结果。

——邓小平《在中央顾问委员会第三次会议上的讲话》

材料四:台湾问题纯属中国内政,不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力!祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现!

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话

材料五:“中华民族共同体”理念立足中国自身历史发展实际,突出中华文明的连续性特征,发扬中华民族本身的内聚特质,倡导共建更具向心力与凝聚力的民族关系。这一理念不仅使各民族得以实现真正意义上的平等、团结、进步,而且顺应新时代中国式现代化的发展需要,有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,进而为更好建设中华民族现代文明奠定了思想与实践的基石。

——摘编自《中华民族共同体”的理论内涵与时代价值》

(1)根据材料一并结合所学,指出西藏以何种方式获得解放及解放的意义 (4分)

(2)根据材料三,概括香港问题能够谈成的原因。结合所学知识指出香港澳门回归的历史意义。(4分)

(3)结合所学知识,你认为可以通过哪些途径来促进海峡两岸和平统一进程 (2分)

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一:新中国成立之初,面对国家政权初建,战后经济遭到严重破坏,国家急需采取相应的举措来振兴百废待兴的中国。为了稳定国家新政权,帮助中国共产党赢得国内革命战争的胜利,稳定人民民主专政的国家政权,新中国进行土地改革的首先考虑就是政治因素,其次是经济原因。

——《新中国60年农村经济制度变迁研究》

材料二:男劳力上工带扑克,女劳力上工带纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——1958年以后流行于农村的顺口溜

材料三:大包干,大包干,直去去不转弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的,大包干,就是好,干部群众都想搞,只要搞上三五年,吃陈粮,烧陈草,个人富,集体富,国家还要盖仓库。

——《中共党史的80件大事》

(1)材料一中,新中国进行土地改革的“政治因素”和“经济因素”具体指什么 (4分)

(2)根据材料二,概括农村生产遇到了什么状况 结合所学知识分析出现这种状况的原因。(2分)

(3)根据材料四及所学知识回答,率先进行“大包干”的地点在哪里 党和政府在不同的历史时期不断调整农村政策,从中可以得到什么启示 (4分)

四、活动与探究(12分)

19.材料:新中国成立以来中国工业化制度的演变阶段

阶段一 社会主义革命和建设时期 以计划为导向的工业化制度。在借鉴苏联模式的基础上,以政府的指令性计划为资源配置手段。

阶段二 改革开放和社会主义现代化建设新时期 以市场为导向的工业化制度。市场在资源配置中起到基础性作用。

阶段三 中国特色社会主义新时代 以发展质量为导向的工业化制度。从国内与国外两个维度全面提升中国工业的创新实力与可持续能力。

——摘编自胡海波等《新中国成立以来中国工业化制度演进逻辑与基本规律》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“社会主义建设时期”涌现出的英雄模范人物的名称及他们共同体现的时代精神。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出进人“中国特色社会主义新时代”中国社会的主要矛盾。(2分)

(3)根据材料并结合所学知识,任选一个“中国工业化制度的演变阶段”,围绕“工业化探索”这一主题进行论述。(6分,要求:要从工业化制度演变的背景、导向的提出、积极作用方面论述)

八年级历史答案

一、选择题( 共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 C C A C B D A D A B B B C D B

二、辨析改错(8 分)

16.(2)×;把“林彪反革命集团”改为“江青反革命集团”或“四人帮”。

(2)× 把“空军”改为“陆军”

(3)√

(4)× 把“厦门”改为“古田”

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.(1) 方式:和平方式。意义:祖国大陆获得统一,各族人民实现了大团结。

(2) 原因:中国经济的发展、综合国力的增强;中国信誉度高;中英双方努力的结果;“一国两制”根本方针的正确。

意义:香港、澳门回归祖国,标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步。

(3)加强民间的经济文化交流,增加高层对话次数;坚决打击分裂国家行径;增强经济、军事实力,提高国际地位。

18.(1)“政治因素”:新中国成立后,面临着巩固新生人民政权,彻底赢得国内革命战争的任务;“经济因素”:国民经济遭受严重破坏,百废待兴,新解放区的土地占有状况极不平衡,面临着开展土地改革,推动农业生产恢复和发展的任务。

(2)状况:农民的生产积极性不高。

原因:人民公社化运动挫伤了农民的生产积极性。

(3)地点:安徽凤阳小岗村。(1分)

启示:改革要符合国情;政策制定需要尊重客观经济规律;要实事求是,一切从实际出发,将农民利益放在首位;要重视三农。(至少要答出三点,3分)

四、活动与探究(12 分)

19.(1)人物名称:王进喜、焦裕禄、雷锋等;(2 分,答出任意 2 位人物即可)时代精神:

艰苦创业、无私奉献和全心全意为人民服务等(2 分,答两点精神即可)

(2)主要矛盾:人们日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。(2 分)

(3)示例一:选择:阶段一。

论述:新中国成立初期,面对严峻的国际环境与国内薄弱的经济基础,中国共产党领导人民于 1953 年开始实施第一个五年计划,集中主要力量发展重工业,到 1957 年底,第一个五年计划绝大部分指标大幅度超额完成,我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业

化迈进。全面的社会主义建设事业开始后,在中国共产党的领导下,中国人民以高昂的热

情投入社会主义建设事业中,我国初步形成了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体

系,为社会主义现代化建设打下了坚实的物质基础。(6 分)

示例二:选择:阶段二。

论述:1978 年 12 月召开的中共十一届三中全会作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,推动我国对内改革经济体制、对外开放国门的步伐。

1992 年,中国共产党第十四次全国代表大会明确提出要建立社会主义市场经济体制,把

社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制,有利于实现经济的

协调发展和稳定高速增长,对社会主义现代化建设有巨大推动作用,使我国的经济实力明

显增强。(6 分)

示例三:选择:阶段三。

论述:中国特色社会主义新时代,我国全面贯彻新发展理念,着力推进高质量发展,推动构建新发展格局,经济实力实现历史性跃升。谷物总产量、制造业规模、外汇储备稳居世

界第一。我国加快构建开放型经济新体制,深入实施“一带一路”建设,积极推动工业国

际化发展。中国共产党领导人民建立以高质量发展为导向的工业化制度,用新发展理念构

建新发展格局,全面提升中国工业的创新实力与可持续能力。(6 分)

历史

考试范围:第1—15课

2025.5

注意事项:

1.历史试卷共四大题,满分70分。历史的考试时间共60分钟。

2.本试卷包括试题卷和答题卷两部分,其中试题卷4页,答题卷2页。3.请务必在答题卷上答题,在试题卷上答题无效。

4.历史试卷考试为闭卷考试,不得参考书籍、相互借阅。

一、单项选择题(本大题共15题,每小题2分,共30分)

1.那一天,是炽热的一天;那一天,是美好的一天;那一天,北京天安门前举行了一场庆祝新生的狂欢。她承载着全世界四分之一人类的百年期待,在长达一个世纪的战火和丧乱中降生了。“她”降生的标志是( )

A.中国共产党成立 B.渡江战役 C.开国大典 D.改革开放

2.“我爱亲人和祖国,更爱我的荣誉,我是一名光荣的志愿军战士!冰雪啊!我绝不屈服于你,哪怕是冻死,我也要高傲的耸立在我的阵地上。”这位英雄参加的战役应该()

A.北伐战争 B.解放战争 C.抗美援朝战争 D.抗日战争

3.以下是第一个五年计划期间,我国对各部门投资所占的比重。据此可知,该时期( )

部门 投资比重

工业 58.2%(其中轻工业占15%,重工业占85%)

文化、教育和卫生 7.2%

农林水利气象 7.6%

运输邮电 19.2%

其他 7.8%

A.优先发展重工业 B.建成完整工业体系

C.得到苏联的帮助 D.国民经济比例均衡

4.1954年年底,我国手工业生产合作组织有4万多个,当年产值11.7亿元,相当于1953年0产值的2.3倍。这反映了生产关系的调整( )

A.要与本国国情相结合 B.促进了农业生产的发展

C.促进了生产力的发展 D.开辟中国历史的新纪元

5.新中国成立以来,我国农村的土地政策经历了多次大变化。其中,土地改革、农业合作化运动和人民公社化运动的共同之处是( )

A.调动了农民的生产积极性 B.不同程度影响了农业生产发展

C.确立了农民的土地所有制 D.推动了现代中国的工业化进程

6.邓小平:“社会主义要消灭贫穷,贫穷不是社会主义,更不是共产主义,社会主义的优越性就是要逐步发展生产力,逐步改善人民的物质、文化生活。”据此,中共十一届三中全会决定( )

A.进行全面拨乱反正 B.要把我国从落后的农业国变为先进的工业国

C.实施科教兴国战略 D.把党和国家的工作中心转移到经济建设上来

7.《人民日报》社论《伟大的丰碑辉煌的岁月》指出:“改革开放和社会主义现代化建设从这里拉开序幕;党在社会主义初级阶段的基本路线从这里开始形成。”“这里”是指( )

A.中共十一届三中全会 B.中共七大

C.中共十一届六中全会 D.中共八大

8.1981年12月 10日的《宁夏日报》发表文章,将同心县1975年和1981年两个年份的人均占有粮食量作了对比,1981年人均占有粮食量比 1975年增长了2倍多。这一变化得益于( )

A.土地改革的开展 B.农业社会主义改造的进行

C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制的实行

9.20世纪90年代,歌曲《春天的故事》响彻中华大地,唱出了人民对改革开放的拥护和对邓小平同志的崇敬。其中有这样一段歌词:一九七九年,那是一个者天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城……走进万象更新的春天。歌词中“在南海边画了一个圈”的“圈”有何特殊所在( )

A.经济政策和管理体制不同 B.经济制度和政治制度不同

C.经济政策和政治制度不同 D.经济制度和管理体制不同

10.一位世纪伟人创立的中国特色社会主义理论深人人心。有三张纪念邮票以“中共十二大、中共十三大、中共十五大”为主题,对这三次党代会表述最怡当的一组关键词是( )

A.经济建设国企改革 B.走自己的路初级阶段邓小平理论

C.改革开放计划经济市场经济 D.中国特色市场经济科学发展

11.新华社推出的说唱歌曲《四个全面》中唱道:“人人都当创客,城乡一起晦,束缚需要打破,体制必须活络。”该歌词侧重体现( )

A.全面建成小康社会 B.全面深化改革

C.全面依法治国 D.全面从严党

12.广西在农历三月三开展壮族歌圩、抢花炮、打扁担、打铜鼓等民族风俗活动,让孩子们感受壮乡民族风情、壮族传统文化的魅力。这反映少数民族重视( )

A.经济开发 B.文化传承 C.科技创新 D.民族平等

13.“改变,意味着进步与成长;不变,则是对历史与现实的尊重。”下列选项能反映港澳回归所带来的“改变”是( )

A.原有的资本主义制度 B.原有的生活方式

C.主权的行使 D.同根同源的血脉

14.台湾自古以来就是我国的领土。1949年国民党退往台湾后,台湾海峡长期隔绝了台湾

与大陆的联系。下列史实反映的共同主题是( )

A.民族区域自治 B.外交发展 C.对外开放 D.祖国统一

15.“要抓住当前带动或制约我国国防科技与武器装备发展的高速计算机、航天与天基信息系统、航空与船用发动机、军用新材料、无人化智能、新概念武器等关键技术领域的突破,不断提升国防科技与武器装备整体水平,为打赢信息化战争提供必要物质技术支撑。”材料说明( )

A.我国大幅度扩军备战 B.科技强军的重要性

C.科学技术是第一生产力 D.我国的军事力量超过其他所有国家

二、辨析改错(8分)

16.辨别下列各题中史实的正误,正确的在【 】内标“√”,错的标“×”,并改正。(8分)

(1)林彪反革命集团被粉碎,标志着十年“文化大革命”结束。

【 】

(2)新中国成立后,我国空军逐步发展成包括步兵、炮兵、装甲兵、防化兵、通信兵等多兵种的现代化部队。

【 】

(3)家庭联产承包责任制的实施,带动了农村乡镇企业的迅速发展。

【 】

(4)2014年,全军政治工作会议在福建厦门召开,强调军队政治工作要为新形势下的强军目标提供坚强政治保证。

【 】

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.加强民族团结,完成祖国统一大业,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。阅读材料,回答问题。

材料一:西藏真正步入现代文明始于1949年中华人民共和国成立后。历经和平解放、民主改革、自治区成立、改革开放等重要发展阶段,西藏不仅建立起全新的社会制度,而且实现了经济社会发展的历史性跨越,走上了中国特色社会主义道路。

——2015年《西藏发展道路的历史选择》白皮书

材料二:香港问题为什么能够谈成呢 并不是我们参加谈判的人有特殊的本领,主要是我们这个国家这几年发展起来了,是个兴旺发达的国家,有力量的国家,而且是个值得信任的国家。当然,香港问题能够解决好,还是由于“一国两制”的根本方针或者说战略搞对了,也是中英双方共同努力的结果。

——邓小平《在中央顾问委员会第三次会议上的讲话》

材料四:台湾问题纯属中国内政,不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力!祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现!

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话

材料五:“中华民族共同体”理念立足中国自身历史发展实际,突出中华文明的连续性特征,发扬中华民族本身的内聚特质,倡导共建更具向心力与凝聚力的民族关系。这一理念不仅使各民族得以实现真正意义上的平等、团结、进步,而且顺应新时代中国式现代化的发展需要,有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,进而为更好建设中华民族现代文明奠定了思想与实践的基石。

——摘编自《中华民族共同体”的理论内涵与时代价值》

(1)根据材料一并结合所学,指出西藏以何种方式获得解放及解放的意义 (4分)

(2)根据材料三,概括香港问题能够谈成的原因。结合所学知识指出香港澳门回归的历史意义。(4分)

(3)结合所学知识,你认为可以通过哪些途径来促进海峡两岸和平统一进程 (2分)

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一:新中国成立之初,面对国家政权初建,战后经济遭到严重破坏,国家急需采取相应的举措来振兴百废待兴的中国。为了稳定国家新政权,帮助中国共产党赢得国内革命战争的胜利,稳定人民民主专政的国家政权,新中国进行土地改革的首先考虑就是政治因素,其次是经济原因。

——《新中国60年农村经济制度变迁研究》

材料二:男劳力上工带扑克,女劳力上工带纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——1958年以后流行于农村的顺口溜

材料三:大包干,大包干,直去去不转弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的,大包干,就是好,干部群众都想搞,只要搞上三五年,吃陈粮,烧陈草,个人富,集体富,国家还要盖仓库。

——《中共党史的80件大事》

(1)材料一中,新中国进行土地改革的“政治因素”和“经济因素”具体指什么 (4分)

(2)根据材料二,概括农村生产遇到了什么状况 结合所学知识分析出现这种状况的原因。(2分)

(3)根据材料四及所学知识回答,率先进行“大包干”的地点在哪里 党和政府在不同的历史时期不断调整农村政策,从中可以得到什么启示 (4分)

四、活动与探究(12分)

19.材料:新中国成立以来中国工业化制度的演变阶段

阶段一 社会主义革命和建设时期 以计划为导向的工业化制度。在借鉴苏联模式的基础上,以政府的指令性计划为资源配置手段。

阶段二 改革开放和社会主义现代化建设新时期 以市场为导向的工业化制度。市场在资源配置中起到基础性作用。

阶段三 中国特色社会主义新时代 以发展质量为导向的工业化制度。从国内与国外两个维度全面提升中国工业的创新实力与可持续能力。

——摘编自胡海波等《新中国成立以来中国工业化制度演进逻辑与基本规律》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“社会主义建设时期”涌现出的英雄模范人物的名称及他们共同体现的时代精神。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出进人“中国特色社会主义新时代”中国社会的主要矛盾。(2分)

(3)根据材料并结合所学知识,任选一个“中国工业化制度的演变阶段”,围绕“工业化探索”这一主题进行论述。(6分,要求:要从工业化制度演变的背景、导向的提出、积极作用方面论述)

八年级历史答案

一、选择题( 共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 C C A C B D A D A B B B C D B

二、辨析改错(8 分)

16.(2)×;把“林彪反革命集团”改为“江青反革命集团”或“四人帮”。

(2)× 把“空军”改为“陆军”

(3)√

(4)× 把“厦门”改为“古田”

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.(1) 方式:和平方式。意义:祖国大陆获得统一,各族人民实现了大团结。

(2) 原因:中国经济的发展、综合国力的增强;中国信誉度高;中英双方努力的结果;“一国两制”根本方针的正确。

意义:香港、澳门回归祖国,标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步。

(3)加强民间的经济文化交流,增加高层对话次数;坚决打击分裂国家行径;增强经济、军事实力,提高国际地位。

18.(1)“政治因素”:新中国成立后,面临着巩固新生人民政权,彻底赢得国内革命战争的任务;“经济因素”:国民经济遭受严重破坏,百废待兴,新解放区的土地占有状况极不平衡,面临着开展土地改革,推动农业生产恢复和发展的任务。

(2)状况:农民的生产积极性不高。

原因:人民公社化运动挫伤了农民的生产积极性。

(3)地点:安徽凤阳小岗村。(1分)

启示:改革要符合国情;政策制定需要尊重客观经济规律;要实事求是,一切从实际出发,将农民利益放在首位;要重视三农。(至少要答出三点,3分)

四、活动与探究(12 分)

19.(1)人物名称:王进喜、焦裕禄、雷锋等;(2 分,答出任意 2 位人物即可)时代精神:

艰苦创业、无私奉献和全心全意为人民服务等(2 分,答两点精神即可)

(2)主要矛盾:人们日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。(2 分)

(3)示例一:选择:阶段一。

论述:新中国成立初期,面对严峻的国际环境与国内薄弱的经济基础,中国共产党领导人民于 1953 年开始实施第一个五年计划,集中主要力量发展重工业,到 1957 年底,第一个五年计划绝大部分指标大幅度超额完成,我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业

化迈进。全面的社会主义建设事业开始后,在中国共产党的领导下,中国人民以高昂的热

情投入社会主义建设事业中,我国初步形成了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体

系,为社会主义现代化建设打下了坚实的物质基础。(6 分)

示例二:选择:阶段二。

论述:1978 年 12 月召开的中共十一届三中全会作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,推动我国对内改革经济体制、对外开放国门的步伐。

1992 年,中国共产党第十四次全国代表大会明确提出要建立社会主义市场经济体制,把

社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制,有利于实现经济的

协调发展和稳定高速增长,对社会主义现代化建设有巨大推动作用,使我国的经济实力明

显增强。(6 分)

示例三:选择:阶段三。

论述:中国特色社会主义新时代,我国全面贯彻新发展理念,着力推进高质量发展,推动构建新发展格局,经济实力实现历史性跃升。谷物总产量、制造业规模、外汇储备稳居世

界第一。我国加快构建开放型经济新体制,深入实施“一带一路”建设,积极推动工业国

际化发展。中国共产党领导人民建立以高质量发展为导向的工业化制度,用新发展理念构

建新发展格局,全面提升中国工业的创新实力与可持续能力。(6 分)

同课章节目录