24《唐诗三首》之《茅屋为秋风所破歌》 课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 24《唐诗三首》之《茅屋为秋风所破歌》 课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-14 17:42:27 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

在唐肃宗乾元二年(即公元759年),安史之乱已持续四年之久,唐朝正遭受着战争的蹂躏、藩镇的割据、外族的侵扰以及宦官的专权,这些重重困难正困扰着这个走向衰落的帝国。

就在这一年,诗人杜甫已至48岁高龄。为了逃离战乱,他携家带口,历经颠沛流离,最终辗转来到了四川成都。为了能有一个安身之地,杜甫在城郊的浣花溪旁找到了一片荒芜之地,打算在那里搭建一间简陋的茅屋。然而,对于经济拮据的杜甫而言,这并非一件容易的事。幸运的是,他的表弟给予了经济上的援助,而邻居们也慷慨地赠送了树苗和粮食。

经过一年的辛勤努力,到了761年的春天,茅屋终于落成。有了一个稳定的居所,杜甫的生活似乎开始有了起色,他甚至有心情去欣赏黄四娘家那满是花朵的小径了。

但是,命运似乎并不顺从人心。

草堂刚落成不久,便遭遇了一场十年一遇的猛烈风暴。风暴之猛,竟将草堂前那棵两百年的古楠树连根拔起,令人惋惜“草堂从此失风采”!

不幸接踵而至,就在那年秋季,狂风再次来袭,接下来又将发生何事呢?

茅屋为秋风所破歌

杜甫

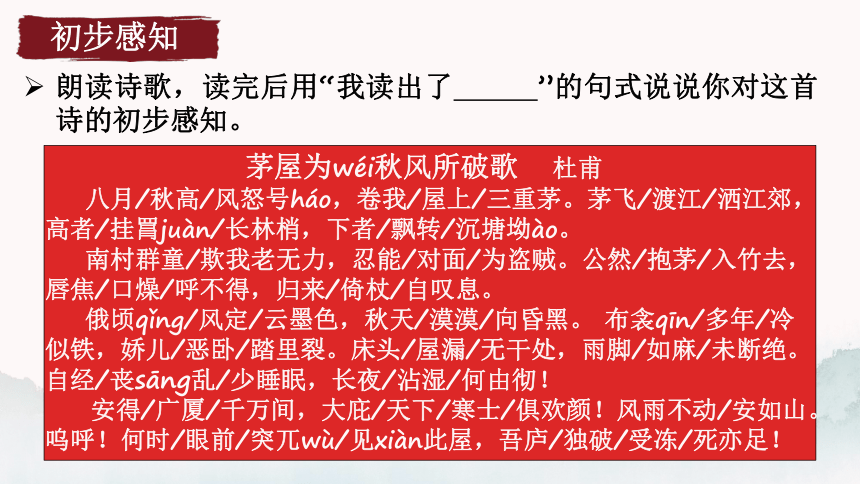

茅屋为wéi秋风所破歌 杜甫

八月/秋高/风怒号háo,卷我/屋上/三重茅。茅飞/渡江/洒江郊,高者/挂罥juàn/长林梢,下者/飘转/沉塘坳ào。

南村群童/欺我老无力,忍能/对面/为盗贼。公然/抱茅/入竹去,唇焦/口燥/呼不得,归来/倚杖/自叹息。

俄顷qǐng/风定/云墨色,秋天/漠漠/向昏黑。 布衾qīn/多年/冷似铁,娇儿/恶卧/踏里裂。床头/屋漏/无干处,雨脚/如麻/未断绝。自经/丧sāng乱/少睡眠,长夜/沾湿/何由彻!

安得/广厦/千万间,大庇/天下/寒士/俱欢颜!风雨不动/安如山。呜呼!何时/眼前/突兀wù/见xiàn此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足!

朗读诗歌,读完后用“我读出了 ”的句式说说你对这首诗的初步感知。

初步感知

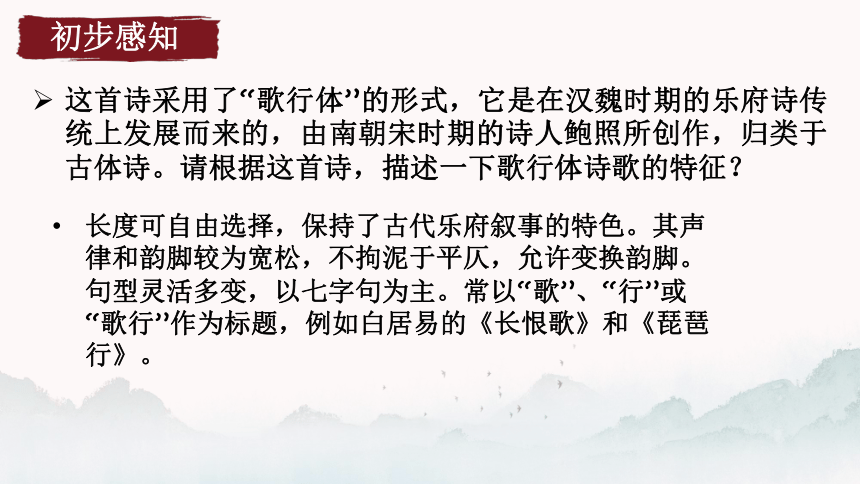

这首诗采用了“歌行体”的形式,它是在汉魏时期的乐府诗传统上发展而来的,由南朝宋时期的诗人鲍照所创作,归类于古体诗。请根据这首诗,描述一下歌行体诗歌的特征?

初步感知

长度可自由选择,保持了古代乐府叙事的特色。其声律和韵脚较为宽松,不拘泥于平仄,允许变换韵脚。句型灵活多变,以七字句为主。常以“歌”、“行”或“歌行”作为标题,例如白居易的《长恨歌》和《琵琶行》。

1.这首诗具有叙事的特质,其含义相对容易把握。若要将这首诗一分为二,你将如何划分?请阐述你的理由。

首部分:前三节,展现了诗人所目睹的景象。

次部分:第四节,揭示了诗人内心的所想所感。

品字析词见圣心

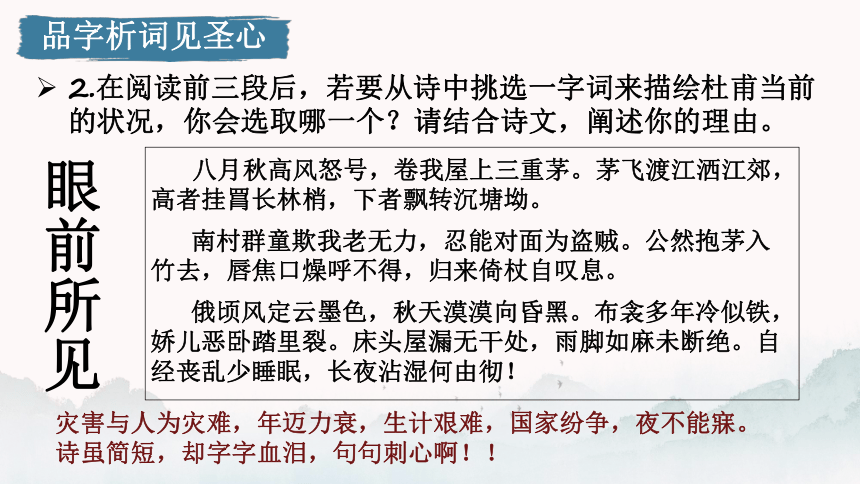

2.在阅读前三段后,若要从诗中挑选一字词来描绘杜甫当前的状况,你会选取哪一个?请结合诗文,阐述你的理由。

品字析词见圣心

眼前所见

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

灾害与人为灾难,年迈力衰,生计艰难,国家纷争,夜不能寐。诗虽简短,却字字血泪,句句刺心啊!!

3.如果你亲身经历了那场风暴肆虐,家园被破坏,秋夜无法入睡,你现在的希望会是什么呢?

品字析词见圣心

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

若得道以施行,便能拯救世人,抚慰百姓;若道无法通行,必将为国家和人民忧虑。杜甫超越个人逆境,希望世间每个人都能拥有遮风避雨的住所,脸上露出喜悦的笑容,即使自己忍受痛苦直至生命尽头。这是一种由己及人、关心国家和人民、牺牲自我为他人着想的高尚情操!!

4.杜甫怀揣何种愿景?你对杜甫这一愿景有何看法?

心中所思

眼前呈现的是个体的悲伤与世界的光明,内心充满的是浩瀚宇宙与对未来的向往。这冷酷的秋风,见证了杜甫从“小我”向“大我”精神的升华。我们如何通过朗读来展现这种变化与成熟?

品字析词见圣心

“ !唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。”

“ !安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

5.为下面的句子填上合适的叹词,并思考整句话如何朗读?

焦虑忧郁——热烈有力——凄美坚决

知人论世入圣境

杜甫生平

35岁之前

读书游历

长安十年

困居长安 了解民生

安史五年

人民疾苦

成都五年

相对平稳

漂泊五年

老病孤舟

“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜”,郭沫若先生曾以这副对联盛赞杜甫。

世代以来,杜甫被誉为“诗圣”,他的诗作被誉为“诗史”。将这首诗与你对杜甫的了解相结合,你怎样看待这两个称谓?

知人论世入圣境

杜甫在诗歌创作上打破了常规,巧妙融合了历史的笔触与诗意的情感。他的诗篇不仅描绘了唐朝盛世的辉煌,也深刻揭示了社会的阶级冲突、国家的创伤以及民众的苦难,生动地反映了那个动荡时代的全貌。这并非仅是历史书籍中的简洁总结,而是更具体、更生动的历史叙述,是真正属于人民的历史。

知人论世入圣境

不仅仅因为杜甫集诗歌艺术之大成,更在于他怀有一颗洞察世事、忧国忧民、胸怀天下的仁慈之心。他的诗作更多地聚焦于民众实际生活,且他的这种关怀,并非居高临下的同情,亦非冷漠旁观的怜悯,他同样是世间贫寒士子之一,他的这种关怀显得尤为真挚感人。

理解诗歌,理解杜甫。他所怀有的高尚情感,值得我们每个人去颂扬和传承。

以你对这首诗的感悟,对杜甫这个人的认识,为杜甫创作一首颂歌。(可参照以下两种样式)

笔落诗成赞圣光

“你就是名副其实的诗圣!”

“若非杜甫的存在,………………。”

超链接部分

第一章

新制布裘

唐·白居易

桂布白似雪,吴绵软于云。

布重绵且厚,为裘有馀温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

中夕忽有念,抚裘起逡巡。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

“子美诗意宁苦身以利人,乐天诗意推身利以利人,二者较之,少陵为难。”

——宋代黄彻《巩溪诗话》

儒家思想倡导:“困境中应自强不息,显达时则应造福世界。”杜甫则展现出“不因逆境或顺境改变初衷”的精神,即便在逆境中,仍旧胸怀天下,这正是儒家理想人格的更深层次体现!

1)杜甫《茅屋为秋风所破歌》中,“ , ”两句写狂风停止之后云层变得墨黑,天色马上暗下来,引出下文屋破又遭连夜雨的境况。

()杜甫《茅屋为秋风所破歌》一诗中表现诗人崇高理想以及忧国忧民情怀的诗句是: , !

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

课堂练习

探究杜甫 “安得广厦” 的理想在唐代的现实意义,结合安史之乱背景写一段分析文字(200 字左右)。

作业设计

在唐肃宗乾元二年(即公元759年),安史之乱已持续四年之久,唐朝正遭受着战争的蹂躏、藩镇的割据、外族的侵扰以及宦官的专权,这些重重困难正困扰着这个走向衰落的帝国。

就在这一年,诗人杜甫已至48岁高龄。为了逃离战乱,他携家带口,历经颠沛流离,最终辗转来到了四川成都。为了能有一个安身之地,杜甫在城郊的浣花溪旁找到了一片荒芜之地,打算在那里搭建一间简陋的茅屋。然而,对于经济拮据的杜甫而言,这并非一件容易的事。幸运的是,他的表弟给予了经济上的援助,而邻居们也慷慨地赠送了树苗和粮食。

经过一年的辛勤努力,到了761年的春天,茅屋终于落成。有了一个稳定的居所,杜甫的生活似乎开始有了起色,他甚至有心情去欣赏黄四娘家那满是花朵的小径了。

但是,命运似乎并不顺从人心。

草堂刚落成不久,便遭遇了一场十年一遇的猛烈风暴。风暴之猛,竟将草堂前那棵两百年的古楠树连根拔起,令人惋惜“草堂从此失风采”!

不幸接踵而至,就在那年秋季,狂风再次来袭,接下来又将发生何事呢?

茅屋为秋风所破歌

杜甫

茅屋为wéi秋风所破歌 杜甫

八月/秋高/风怒号háo,卷我/屋上/三重茅。茅飞/渡江/洒江郊,高者/挂罥juàn/长林梢,下者/飘转/沉塘坳ào。

南村群童/欺我老无力,忍能/对面/为盗贼。公然/抱茅/入竹去,唇焦/口燥/呼不得,归来/倚杖/自叹息。

俄顷qǐng/风定/云墨色,秋天/漠漠/向昏黑。 布衾qīn/多年/冷似铁,娇儿/恶卧/踏里裂。床头/屋漏/无干处,雨脚/如麻/未断绝。自经/丧sāng乱/少睡眠,长夜/沾湿/何由彻!

安得/广厦/千万间,大庇/天下/寒士/俱欢颜!风雨不动/安如山。呜呼!何时/眼前/突兀wù/见xiàn此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足!

朗读诗歌,读完后用“我读出了 ”的句式说说你对这首诗的初步感知。

初步感知

这首诗采用了“歌行体”的形式,它是在汉魏时期的乐府诗传统上发展而来的,由南朝宋时期的诗人鲍照所创作,归类于古体诗。请根据这首诗,描述一下歌行体诗歌的特征?

初步感知

长度可自由选择,保持了古代乐府叙事的特色。其声律和韵脚较为宽松,不拘泥于平仄,允许变换韵脚。句型灵活多变,以七字句为主。常以“歌”、“行”或“歌行”作为标题,例如白居易的《长恨歌》和《琵琶行》。

1.这首诗具有叙事的特质,其含义相对容易把握。若要将这首诗一分为二,你将如何划分?请阐述你的理由。

首部分:前三节,展现了诗人所目睹的景象。

次部分:第四节,揭示了诗人内心的所想所感。

品字析词见圣心

2.在阅读前三段后,若要从诗中挑选一字词来描绘杜甫当前的状况,你会选取哪一个?请结合诗文,阐述你的理由。

品字析词见圣心

眼前所见

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

灾害与人为灾难,年迈力衰,生计艰难,国家纷争,夜不能寐。诗虽简短,却字字血泪,句句刺心啊!!

3.如果你亲身经历了那场风暴肆虐,家园被破坏,秋夜无法入睡,你现在的希望会是什么呢?

品字析词见圣心

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

若得道以施行,便能拯救世人,抚慰百姓;若道无法通行,必将为国家和人民忧虑。杜甫超越个人逆境,希望世间每个人都能拥有遮风避雨的住所,脸上露出喜悦的笑容,即使自己忍受痛苦直至生命尽头。这是一种由己及人、关心国家和人民、牺牲自我为他人着想的高尚情操!!

4.杜甫怀揣何种愿景?你对杜甫这一愿景有何看法?

心中所思

眼前呈现的是个体的悲伤与世界的光明,内心充满的是浩瀚宇宙与对未来的向往。这冷酷的秋风,见证了杜甫从“小我”向“大我”精神的升华。我们如何通过朗读来展现这种变化与成熟?

品字析词见圣心

“ !唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。”

“ !安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

5.为下面的句子填上合适的叹词,并思考整句话如何朗读?

焦虑忧郁——热烈有力——凄美坚决

知人论世入圣境

杜甫生平

35岁之前

读书游历

长安十年

困居长安 了解民生

安史五年

人民疾苦

成都五年

相对平稳

漂泊五年

老病孤舟

“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜”,郭沫若先生曾以这副对联盛赞杜甫。

世代以来,杜甫被誉为“诗圣”,他的诗作被誉为“诗史”。将这首诗与你对杜甫的了解相结合,你怎样看待这两个称谓?

知人论世入圣境

杜甫在诗歌创作上打破了常规,巧妙融合了历史的笔触与诗意的情感。他的诗篇不仅描绘了唐朝盛世的辉煌,也深刻揭示了社会的阶级冲突、国家的创伤以及民众的苦难,生动地反映了那个动荡时代的全貌。这并非仅是历史书籍中的简洁总结,而是更具体、更生动的历史叙述,是真正属于人民的历史。

知人论世入圣境

不仅仅因为杜甫集诗歌艺术之大成,更在于他怀有一颗洞察世事、忧国忧民、胸怀天下的仁慈之心。他的诗作更多地聚焦于民众实际生活,且他的这种关怀,并非居高临下的同情,亦非冷漠旁观的怜悯,他同样是世间贫寒士子之一,他的这种关怀显得尤为真挚感人。

理解诗歌,理解杜甫。他所怀有的高尚情感,值得我们每个人去颂扬和传承。

以你对这首诗的感悟,对杜甫这个人的认识,为杜甫创作一首颂歌。(可参照以下两种样式)

笔落诗成赞圣光

“你就是名副其实的诗圣!”

“若非杜甫的存在,………………。”

超链接部分

第一章

新制布裘

唐·白居易

桂布白似雪,吴绵软于云。

布重绵且厚,为裘有馀温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

中夕忽有念,抚裘起逡巡。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

“子美诗意宁苦身以利人,乐天诗意推身利以利人,二者较之,少陵为难。”

——宋代黄彻《巩溪诗话》

儒家思想倡导:“困境中应自强不息,显达时则应造福世界。”杜甫则展现出“不因逆境或顺境改变初衷”的精神,即便在逆境中,仍旧胸怀天下,这正是儒家理想人格的更深层次体现!

1)杜甫《茅屋为秋风所破歌》中,“ , ”两句写狂风停止之后云层变得墨黑,天色马上暗下来,引出下文屋破又遭连夜雨的境况。

()杜甫《茅屋为秋风所破歌》一诗中表现诗人崇高理想以及忧国忧民情怀的诗句是: , !

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

课堂练习

探究杜甫 “安得广厦” 的理想在唐代的现实意义,结合安史之乱背景写一段分析文字(200 字左右)。

作业设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读