【期末押题卷】广东省广州市2024-2025学年七年级下学期历史期末模拟预测卷三 (含解析)

文档属性

| 名称 | 【期末押题卷】广东省广州市2024-2025学年七年级下学期历史期末模拟预测卷三 (含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 795.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-15 08:48:43 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

广东省广州市2024-2025学年七年级下学期历史期末模拟预测卷

一.选择题(共25小题)

1.(2025春 白云区期中)如表所示的是隋文帝统治时期的数据,这些数据能够准确反映出隋朝( )

时期 隋初 隋盛世时期

人口数量/万 约3600 4600

垦田数量/万顷 1900 5500

粮仓 太仓 含嘉仓、洛口仓

A.行政效率的提高 B.推行轻徭薄赋

C.社会经济的发展 D.加强中央集权

2.(2024春 盐城期末)唐代继承了隋大运河的建设成果,利用运河交通形成了以北方长安为政治文化中心,依靠东南财富生存的格局,唐人记载“半天下之财赋,悉由此路而进”。这说明( )

A.大运河成为沟通南北政治经济交流的大动脉

B.大运河促进了运河沿岸城市工商业的发展

C.唐代统治者利用大运河压迫南方人民

D.大运河成为沟通陆上丝绸之路和海上丝绸之路的枢纽

3.(2025春 白云区期中)唐朝时,新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技;李白《高句骊》诗中描述新罗舞:“金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来。”由此可知( )

A.唐朝时期的海外贸易高度发达

B.唐朝时期民族交流频繁

C.唐朝和新罗文化交流是双向的

D.唐朝时期商业十分繁荣

4.(2023 越秀区校级模拟)春秋时期各国统治者为了提高农田的产量,已十分重视沟渠的整修。如郑国的执政“子驷为田洫”、另一执政“子产使田有封洫”,各国得以不断兴修水道堤防、人工水库,人工运河等水利工程的客观原因是( )

A.统治者的支持 B.井田制的瓦解

C.大量荒地开垦 D.铁农具的使用

5.(2025 南沙区一模)唐穆宗时,朝廷专门为留学生设置了比普通进士科简单的“宾贡进士科”,来自日本、新罗等地的众多留学生参加了科举考试,留学生考中后会被授予官位。这反映了当时朝廷( )

A.都授予留学生官职 B.重视平民教育

C.对留学生严格管理 D.人才政策开放

6.(2024春 越秀区期中)历史上的民族交往与交融,促进了中华民族多元一体格局的形成。下列古诗词中的“胡”所指的分别是( )

唐诗 宋词

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 ——《出塞》 壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。 ——《满江红》

A.匈奴、契丹 B.匈奴、女真 C.吐蕃、女真 D.吐蕃、契丹

7.(2023春 海珠区期中)下列表格中,历史史实与历史解释对应错误的一项是( )

选项 历史史实 历史解释

A 大运河的开通 加强了我国南北地区政治、经济和文化交流

B 科举制的创立 推动了教育的发展

C 唐蕃和亲 促进了吐蕃经济和社会的发展

D 《大唐西域记》 为中日文化交流作出了卓越的贡献

A.A B.B C.C D.D

8.(2024春 广州期末)唐朝的对外关系不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。下列属于唐朝对外关系的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.甘英出使大秦

C.蔡文姬归汉 D.鉴真东渡日本

9.(2022春 西平县期末)七年级某历史小组编排“安史之乱”历史剧,剧中不应该出现的历史人物是( )

A.安禄山、史思明 B.杨贵妃、杨国忠

C.黄巢、朱温 D.唐玄宗、唐肃宗

10.(2024春 白云区期末)澶渊之盟后,宋、辽之间礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达380次之多,辽朝边地发生饥荒,宋朝也会派人在边境赈济,宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗“集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕”。这说明( )

A.北宋军事力量较为薄弱

B.北方社会经济出现了繁荣的局面

C.宋辽之间出现了和平友好局面

D.宋辽两朝是地位平等的兄弟关系

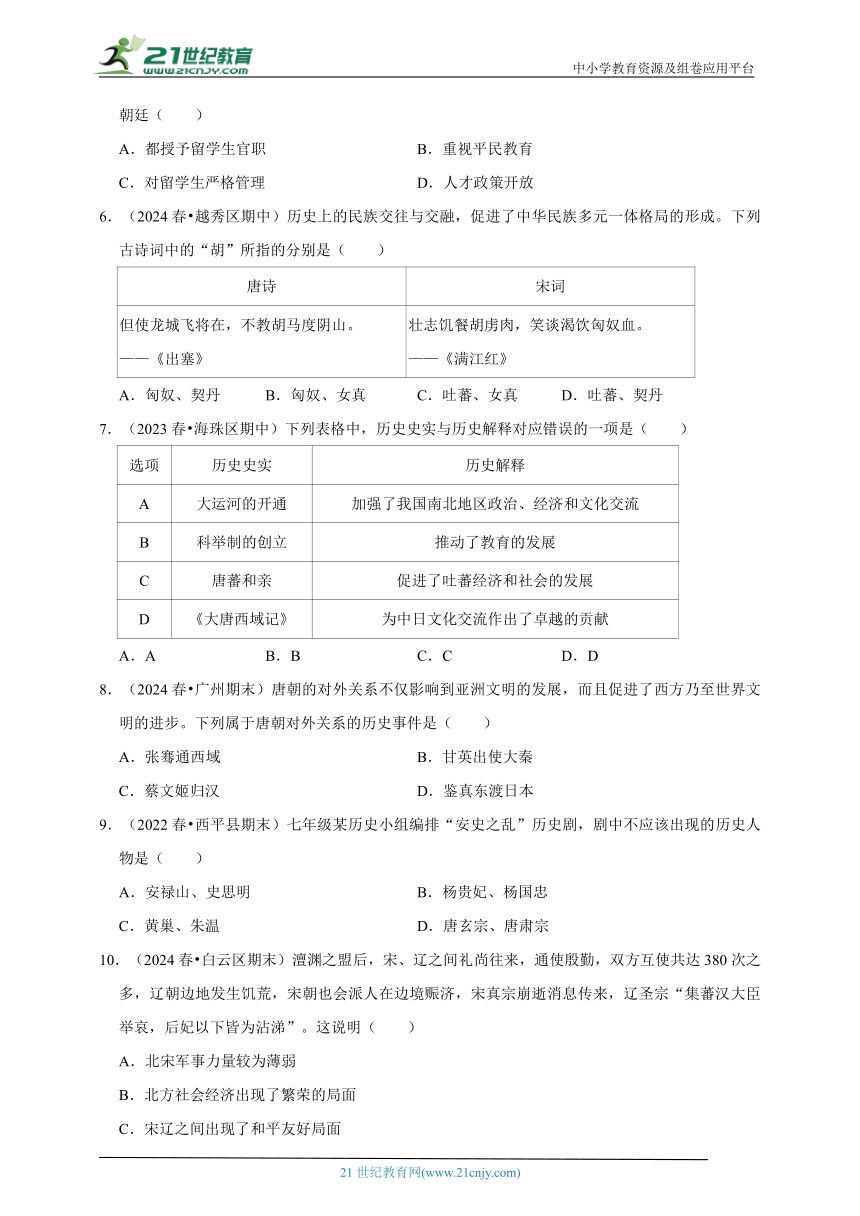

11.(2024秋 胶州市期末)如图是秦朝“八斤铜权”,上有秦始皇颁布的诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯……法度量,皆明壹之。”这表明秦始皇( )

A.统一文字 B.统一货币

C.统一车轨 D.统一度量衡

12.(2023 花都区一模)“史论”是指在历史研究学习中关于客观历史如史事、人物、历史现象等的评论。以下表述,属于“史论”的是( )

A.“光荣革命”后,议会通过了《权利法案》

B.大陆会议通过了由杰斐逊起草的《独立宣言》

C.1795年《马赛曲》被确立为法国国歌

D.巴黎公社是建立无产阶级政权的伟大尝试

13.(2020 敖汉旗模拟)北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,收复蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”。这反映了当时政府( )

A.渴望收复幽云地区 B.崇武抑文

C.委派文官主持军务 D.重文轻武

14.(2022 恩施市校级模拟)据《东京梦华录》《西湖老人繁胜录》等书籍记载,北宋时的汴京、南宋时的杭州都有许多远近闻名的瓦子。宋代出现“瓦子”等娱乐兼营商业的场所,主要是因为( )

A.北人南迁带去大量劳动力

B.城市繁荣,市民阶层不断壮大

C.儒家思想正统地位的确立

D.农民的休闲娱乐需要

15.(2024 从化区二模)宋代文学家苏轼曾云:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此。”这种现象出现得益于( )

A.市民阶层的扩大 B.印刷技术的进步

C.重文轻武政策 D.民族关系的融洽

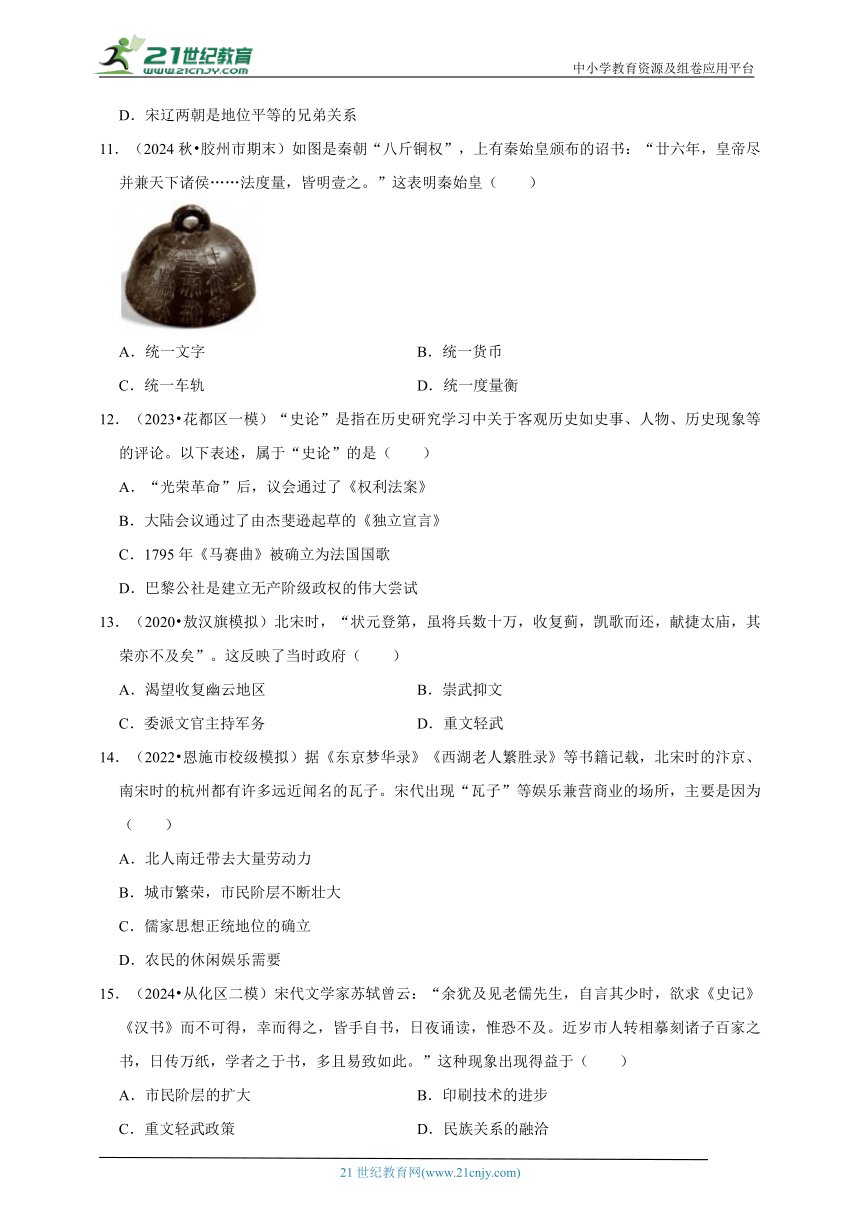

16.(2025 侯马市模拟)浙江杭州西湖畔的岳庙中有一座这样的塑像(见图)。塑像上方四个大字——“还我河山”赫然醒目,据传这是岳飞的手迹。这体现了岳飞( )

A.勇与元军作战到底,宁死不屈的斗争精神

B.勇斗倭寇,面对困难毫不退缩的坚强意志

C.迎击荷敌收复台湾,捍卫国家主权的情怀

D.誓死打败金军,收复河山的精忠报国精神

17.(2023 荔湾区一模)生产方面,明朝工匠们使用由郑和下西洋进口的苏麻离青(又称“苏勃泥青”)为呈色剂,形成了永宣青花颜色浓重、晕散的风格;又吸收波斯等文化的因素,产生了新器型(如扁壶、花浇)和新纹样。这说明郑和下西洋( )

A.推动了海上丝绸之路的开辟

B.传播了中国先进文化

C.促进了陶瓷生产水平的提高

D.改善了人民生活水平

18.(2024春 花都区期末)李时珍通过多次实地考察,遍访名山大川,撰写了《本草纲目》;宋应星长期钻研,多次跋山涉水,深入了解各地的农业和手工业技术,最终编纂了《天工开物》。据此推断,两位科学家身上体现的优秀品质是( )

A.谦虚谨慎 B.注重实际 C.不断创新 D.品德高尚

19.(2024春 白云区期末)清朝前期平定西北边疆叛乱后,不仅遵循汉族军礼在太庙和祖陵庆祝,还立碑于太学之中“告功于天下”,全国各地文庙纷纷仿效。清统治者此举( )

A.在思想上巩固了统治 B.鼓励了文人从军建功

C.仅为了尊崇传统礼仪 D.有利于彻底消灭叛乱

20.(2021 南沙区一模)以下是明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国情况简表,表中作物传入的作用( )

品种 传入中国时间 备注

玉米 16世纪 明后期引进,清初普及

甘薯 16世纪 自菲律宾传入

马铃薯 明万历年间 北京地区已种植

A.解决了粮食问题

B.促进了中外贸易的快速增长

C.导致资本主义萌芽产生

D.增加了当时人们的食物来源

21.(2022春 桓台县期末)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了当时( )

A.手工工场规模大,纺织业发达

B.农业生产得到恢复和发展

C.商业很发达,商品贸易兴盛

D.人口不断增加

22.(2025 广州一模)明末清初,粤剧逐渐形成,其化妆简练,色彩浓艳,服装多采用广绣,精美华丽;粤剧广泛吸收广东音乐、广绣、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式。这体现了粤剧( )

A.历史悠久影响广泛 B.具有广泛群众基础

C.形式多变节目丰富 D.富有地域文化传统

23.(2024 靖江市二模)学完中国古代史后,某班四位同学分别撰写历史小论文,其中论文标题出现史实错误的是( )

A.《浅议西汉初年的郡国并行制度》

B.《趣谈周武王与分封制》

C.《论元朝行省制度对中国历史的影响》

D.《论明朝丞相与清朝军机大臣的异同》

24.(2025 滕州市一模)培根在评述中国古代文明的三项成果时说:“这三种东西曾经改变了整个世界的事物面貌和状态:第一种在文字方面,第二种在战争上,第三种在航海上。”材料中的三种东西是指( )

A.甲骨文、造纸术、指南针

B.印刷术、青铜器、指南针

C.书法、火药、指南针

D.印刷术、火药、指南针

25.(2022春 新县期末)从明朝初废除丞相到清朝增设军机处,表明( )

A.专制统治日益衰微

B.民主监督得到发展

C.皇权日益加强

D.建立了限制皇权的有效机制

二.材料题(共3小题)

26.(2021春 白云区期中)国家治理体系与治理能力是影响国家发展的内在因素。阅读材料,回答问题。

材料一 李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的“民主”,使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。君臣共商国是成为了“贞观之治”的特色,对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用,有利于政权的巩固和发展。

﹣﹣齐康允《“贞观之治”面面观》

材料二 唐太宗一即位就声明,要“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,并说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。

﹣﹣樊树志《国史概要》

材料三 上(唐宪宗)顾谓宰臣曰:“朕读《玄宗实录》,见开元初锐意求理,至十六年以后,稍似懈倦,开元末又不及中年,何也?”崔群对曰:“玄宗少历民间,身经迍难,故即位之初,知人疾苦,躬勤庶政。加之姚崇、宋璟、苏颋、卢怀慎等守正之辅,孜孜献纳,故致治平。及后承平日久,安于逸乐,渐远端士,而近小人。”

﹣﹣《旧唐书 宪宗下》

材料四 武夫悍将……既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

﹣﹣《新唐书》

请回答:

(1)根据材料一指出,李世民“提倡和鼓励诤谏”的原因。根据材料归纳这一举措有什么积极作用?

(2)根据材料二,概括唐太宗的治国理念及他在位时为使农民“衣食有余”采取的主要措施。

(3)据材料三和材料四及所学知识指出,唐玄宗统治后期发生了什么历史危机?形成了什么局面?给我们什么启迪?

(4)综上所述,谈谈国家治理能力与国家发展之间的关系。

27.(2021 白云区一模)棉花产品在我们的生活中无处不在。号称“白色黄金”的棉花不仅带来了温暖,而且创造了一个关于劳动力、生产和销售的全球故事,阅读材料,回答问题。

材料一:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川蜀一带。……宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多。

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

(清朝前期),棉花的种植面积不断扩大,棉织业等手工业有很大的发展、当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

——摘编自部编版《中国历史 七年级下册》

材料二:凡棉布御寒,贵贱同之。棉花……种遍天下。……凡棉布寸土皆有,而织造尚淞江,浆染尚芜湖,凡布缕紧则坚,缓则脆。……织机十室必有,不必图。

——宋应呈《天工开物》

材料三:全球棉花贸易市场的空间变化

——[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

材料四:18世纪60年代,英国商人、发明家及制造商为降低劳动成本,促成了珍妮纺纱机、水力纺纱机等一系列纺织工具的发明。1780年后的20年中,英国棉纺织品出口增长了近200倍,至1815年,凭借这些出口,英国几乎在全球棉纱和棉布贸易中击败其他世界竞争对手、棉纺织业的发展使得其他工业领域的发展也成为可能

1861年,棉纺织业已成为世界上最重要的制造业,为欧洲商人带来巨大财富,也使美国因棉花出口而跃入世界经济的中心舞台。但是,美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机。以至英国商人担忧,全球棉花市场的最大原料供应链可能被切断。

——摘编自[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料一、二,概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点。结合所学知识,分析清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因。

(2)根据材料三,概括全球棉花贸易市场的空间变化,指出15世纪末产生这种变化的主要原因。根据材料四,指出美国解决这场“危机”的方式。

(3)综合上述材料,从棉纺织业的发展历程中,我们可以借鉴的经验是什么?

28.(2024 海珠区一模)长城参与了中华民族的形成,见证了中华文明的发展,是中国文化最重要的符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》等

材料二 明长城沿线驻军的营堡,既是军队驻扎的地方,有校场和军营;又是随军家属生活的地方,有学校和庙宇;还是明政府与蒙古各部落之间互市的场所,有蒙汉商人与逆旅。清朝版图包括原来的明朝、蒙古、女真等地,尽管长城仍作为一道内部的界线,但在一个政权统治之下,这条界线不断被突破,直至最后消失。界线消失了,长城却留了下来,逐渐成为遗迹。

——摘编自许宏等《考古中国:15位考古学家说上下五千年》

材料三 近代以来,诞生了许多围绕长城所创作的艺术作品,长城被赋予新的文化内涵,彰显了强大的中华民族精神。如创作于1934年的《前进歌》中唱道:“让我们结成一座铁的长城,把强盗们都赶尽!”1938年《用我们的血肉,铸成我们的新长城》刊登在《抗战漫画》上,寓意中国将士以顽强的意志铸成钢铁长城。

——摘编自魏晓雪、刘丹《文化符号视域下明长城的文化内涵与价值研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括在我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上修建长城的原因。

(2)根据材料一和二,概述明清时期长城的功能价值发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出长城彰显出的中华民族精神。

广东省广州市2024-2025学年七年级下学期历史期末模拟预测卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共25小题)

1.(2025春 白云区期中)如表所示的是隋文帝统治时期的数据,这些数据能够准确反映出隋朝( )

时期 隋初 隋盛世时期

人口数量/万 约3600 4600

垦田数量/万顷 1900 5500

粮仓 太仓 含嘉仓、洛口仓

A.行政效率的提高 B.推行轻徭薄赋

C.社会经济的发展 D.加强中央集权

【分析】本题考查开皇之治,掌握相关的基础知识。

【解答】据表格信息看出,从隋朝初期到隋朝盛世,人口增长1000万、垦田扩大3600万顷,出现粮仓丰实的局面,说明隋朝社会经济繁荣,反映了社会经济的发展。故C符合题意;材料是隋朝经济发展的表现,而行政效率的提高属于政治方面,材料无法直接体现,排除A;隋文帝减轻百姓赋役负担,推行轻徭薄赋,与材料直接反映的无关,排除B;加强中央集权是中央加强对地方的控制,加强中央集权有利于经济发展,但材料无法直接体现,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查开皇之治,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料反映隋朝社会经济的发展。

2.(2024春 盐城期末)唐代继承了隋大运河的建设成果,利用运河交通形成了以北方长安为政治文化中心,依靠东南财富生存的格局,唐人记载“半天下之财赋,悉由此路而进”。这说明( )

A.大运河成为沟通南北政治经济交流的大动脉

B.大运河促进了运河沿岸城市工商业的发展

C.唐代统治者利用大运河压迫南方人民

D.大运河成为沟通陆上丝绸之路和海上丝绸之路的枢纽

【分析】本题以“半天下之财赋,悉由此路而。”为背景主要考查学生对隋朝大运河相关知识的掌握。

【解答】据题干“半天下之财赋,悉由此路而进”结合所学可知,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡、南至余杭,自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长两千多米,是古代世界上最长的运河。隋炀帝开凿大运河是为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。大运河的开通大大促进了我国南北经济的交流。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对隋朝大运河相关知识的掌握,重点识记开凿的时期、内容与影响。

3.(2025春 白云区期中)唐朝时,新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技;李白《高句骊》诗中描述新罗舞:“金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来。”由此可知( )

A.唐朝时期的海外贸易高度发达

B.唐朝时期民族交流频繁

C.唐朝和新罗文化交流是双向的

D.唐朝时期商业十分繁荣

【分析】本题主要考查了唐朝对外交往的知识,掌握相关基础知识。

【解答】据材料“唐朝时,新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技;李白《高句骊》诗中描述新罗舞:‘金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来’”可知,新罗引进唐朝制度,唐朝社会生活也受到新罗的影响,可见,唐朝和新罗文化交流是双向的,C正确;唐朝时期的海外贸易高度发达与材料“新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技”无关,排除A;材料涉及的是唐朝和新罗的交往,属于对外交往,不属于民族交往,排除B;唐朝时期商业十分繁荣与材料“新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技”无关,排除D。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记唐朝对外交往的知识。

4.(2023 越秀区校级模拟)春秋时期各国统治者为了提高农田的产量,已十分重视沟渠的整修。如郑国的执政“子驷为田洫”、另一执政“子产使田有封洫”,各国得以不断兴修水道堤防、人工水库,人工运河等水利工程的客观原因是( )

A.统治者的支持 B.井田制的瓦解

C.大量荒地开垦 D.铁农具的使用

【分析】本题考查春秋时期修筑的水利工程的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】依据材料“春秋时期各国统治者为了提高农田的产量,已十分重视沟渠的整修”可知,统治者为了提高农田的产量,支持兴修水利,说明各国得以不断兴修水道堤防、人工水库,人工运河等水利工程的客观原因是统治者的支持,A项正确;“井田制的瓦解”与兴修水利不相关,排除B项;材料不能体现出“大量荒地开垦”是兴修水利的原因,排除C项;铁农具的使用促进了大量荒地开垦,不是兴修水利的原因,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记理解春秋时期修筑的水利工程的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

5.(2025 南沙区一模)唐穆宗时,朝廷专门为留学生设置了比普通进士科简单的“宾贡进士科”,来自日本、新罗等地的众多留学生参加了科举考试,留学生考中后会被授予官位。这反映了当时朝廷( )

A.都授予留学生官职 B.重视平民教育

C.对留学生严格管理 D.人才政策开放

【分析】本题主要考查唐朝对外交往,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】朝廷专门为留学生设置相对简单的科举科目,考中还授予官位,这充分体现了当时朝廷人才政策开放,欢迎外国留学生,D正确。材料说的是留学生考中后会被授予官位,并非都授予留学生官职,A错误。材料强调的是为留学生设置科举科目,与平民教育无关,B错误。材料未体现对留学生严格管理,而是在说为留学生提供科举途径及授予官位,C错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查唐朝对外交往,考查学生提取有效信息和阅读史料、历史解释能力。

6.(2024春 越秀区期中)历史上的民族交往与交融,促进了中华民族多元一体格局的形成。下列古诗词中的“胡”所指的分别是( )

唐诗 宋词

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 ——《出塞》 壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。 ——《满江红》

A.匈奴、契丹 B.匈奴、女真 C.吐蕃、女真 D.吐蕃、契丹

【分析】本题考查秦汉至唐宋时期的民族关系,掌握基础知识。

【解答】根据所学知识可知,“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”描写的是秦汉时期抗击匈奴的战争,“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”描写的是南宋时期抗击女真族的战争,B项正确;《满江红》中的“胡”是指女真,排除A项;《出塞》中的“胡”是指匈奴,与吐蕃无关,排除CD项。故选B项。

故选:B。

【点评】本题考查学生准确识记秦汉至唐宋时期的民族关系,有助于培养学生的历史解释素养。

7.(2023春 海珠区期中)下列表格中,历史史实与历史解释对应错误的一项是( )

选项 历史史实 历史解释

A 大运河的开通 加强了我国南北地区政治、经济和文化交流

B 科举制的创立 推动了教育的发展

C 唐蕃和亲 促进了吐蕃经济和社会的发展

D 《大唐西域记》 为中日文化交流作出了卓越的贡献

A.A B.B C.C D.D

【分析】本题主要考查了历史史实与历史解释相关史实,重点掌握玄奘西行以及历史意义。

【解答】A.大运河的开通加强了我国南北经济文化交流,排除C项。

B.科举制的创立,笼络了读书人,推动了教育的发展,排除B项。

C.唐蕃和亲,促进了吐蕃经济和社会的发展,排除C项。

D.鉴真东渡,到了日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献,《大唐西域记》记载了游历过的100多个国家和地区的山川风貌及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。D符合题意。

故选:D。

【点评】重点掌握玄奘西行以及历史意义,注意基础知识的识记与理解。

8.(2024春 广州期末)唐朝的对外关系不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。下列属于唐朝对外关系的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.甘英出使大秦

C.蔡文姬归汉 D.鉴真东渡日本

【分析】本题考查鉴真东渡,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】结合所学知识可知,唐朝时期鉴真东渡,促进了中日文化交流,D项正确;张骞通西域发生在西汉时期,与题意不符,排除A项;甘英出使大秦发生在东汉时期,排除B项;蔡文姬归汉发生在东汉时期,排除C项。

故选:D。

【点评】本题以鉴真东渡为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

9.(2022春 西平县期末)七年级某历史小组编排“安史之乱”历史剧,剧中不应该出现的历史人物是( )

A.安禄山、史思明 B.杨贵妃、杨国忠

C.黄巢、朱温 D.唐玄宗、唐肃宗

【分析】本题以七年级某历史小组编排“安史之乱”历史剧为依托,考查唐朝的衰弱和灭亡.

【解答】唐玄宗末年安禄山和史思明发动了历时8年之久的叛乱,史称安史之乱。安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,战乱使中原地区经济遭到了严重破坏,藩镇割据的局面形成,边疆不断告急,唐朝国力大为削弱。黄巢领导了唐末农民起义;朱温灭掉了唐朝;安史之乱与黄巢、朱温无关。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力.识记与灵活掌握唐朝衰亡的史实.

10.(2024春 白云区期末)澶渊之盟后,宋、辽之间礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达380次之多,辽朝边地发生饥荒,宋朝也会派人在边境赈济,宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗“集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕”。这说明( )

A.北宋军事力量较为薄弱

B.北方社会经济出现了繁荣的局面

C.宋辽之间出现了和平友好局面

D.宋辽两朝是地位平等的兄弟关系

【分析】本题主要考查澶渊之盟的影响的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】根据题干材料可知,材料信息体现了澶渊之盟的订立有其积极的一面,它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后的辽宋边境长期处于相对和平稳定的状态,双方展开频繁的经济文化交流,从长远看有利于我国多民族国家的发展和统一,C项正确;材料信息并未说明北宋与辽的军事实力,排除A项;材料反映的是宋辽之间的和平相处,与经济的繁荣无关,排除B项;宋辽双方虽然维持相对和平的局面,但是澶渊之盟对于北宋而言毕竟是屈辱的和约,每年要给辽大量的岁币,不能说是平等友好的关系,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记澶渊之盟的相关史实。

11.(2024秋 胶州市期末)如图是秦朝“八斤铜权”,上有秦始皇颁布的诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯……法度量,皆明壹之。”这表明秦始皇( )

A.统一文字 B.统一货币

C.统一车轨 D.统一度量衡

【分析】本题主要考查秦朝巩固统一的措施,根据材料“八斤铜权”“法度量,皆明壹之”及所学知识分析作答。

【解答】根据材料“八斤铜权”“法度量,皆明壹之”可知,反映了秦始皇统一度量衡的措施,为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展,D项正确;秦始皇统一文字为小篆,材料未涉及,排除A项;秦始皇统一货币为圆形方孔半两钱,材料未涉及,排除B项;秦始皇统一车轨和道路的宽窄,使秦朝的陆路交通四通八达,材料未涉及,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查秦朝巩固统一的措施,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

12.(2023 花都区一模)“史论”是指在历史研究学习中关于客观历史如史事、人物、历史现象等的评论。以下表述,属于“史论”的是( )

A.“光荣革命”后,议会通过了《权利法案》

B.大陆会议通过了由杰斐逊起草的《独立宣言》

C.1795年《马赛曲》被确立为法国国歌

D.巴黎公社是建立无产阶级政权的伟大尝试

【分析】本题考查史实和史论的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】史实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩;史论是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。题干选项中选项ABC是对当时的历史事件的客观描述,反映的是历史的真实情况,属于史实;选项D是表达了对巴黎公社的看法和评论,属于史论。选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记什么是史实,什么是史论的相关史实。

13.(2020 敖汉旗模拟)北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,收复蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”。这反映了当时政府( )

A.渴望收复幽云地区 B.崇武抑文

C.委派文官主持军务 D.重文轻武

【分析】本题考查的是北宋的社会生活。

【解答】结合所学可知,题干材料“状元登第,虽将兵数十万,收复蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”描绘出将领即使领兵打仗获胜的荣誉也不及考上状元,反映了当时北宋政府重文轻武的国策,士人受到社会普遍尊重。宋太祖赵匡胤本是后周禁军统帅,靠部下将领的拥护,发动陈桥驿兵变,夺得后周政权,建立宋。因其以武力夺位,再加上五代时期,武将夺权的情况特别多,故特别害怕部下掌握兵权的将领效法不信任武将,重文轻武,压制武将,防止武将篡位。

故选:D。

【点评】重点识记北宋政府重文轻武的原因与影响。

14.(2022 恩施市校级模拟)据《东京梦华录》《西湖老人繁胜录》等书籍记载,北宋时的汴京、南宋时的杭州都有许多远近闻名的瓦子。宋代出现“瓦子”等娱乐兼营商业的场所,主要是因为( )

A.北人南迁带去大量劳动力

B.城市繁荣,市民阶层不断壮大

C.儒家思想正统地位的确立

D.农民的休闲娱乐需要

【分析】本题以瓦子在宋代城市的盛行为切入点,主要考查主要原因。

【解答】随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。北宋都城东京城内有许多娱乐兼营商业的场所“瓦子”。瓦子在宋代城市的盛行,主要是因为城市繁荣,市民阶层不断壮大。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋代的社会生活的相关史实。

15.(2024 从化区二模)宋代文学家苏轼曾云:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此。”这种现象出现得益于( )

A.市民阶层的扩大 B.印刷技术的进步

C.重文轻武政策 D.民族关系的融洽

【分析】本题以北宋著名文学家苏轼曾感慨的话为切入点,考查的是印刷术的发明。

【解答】依据题干信息“欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致”可知,此内容反映了活字印刷术大大提高了印刷效率,使“学者之于书,多且易致”,B项正确;材料体现的是印刷术促进了典籍的印刷和推广,与市民阶层扩大无关,排除A项;材料体现的是文化传播内容,无法体现重文轻武政策,排除C项;民族关系融洽与“岁市人转相摹刻诸子百家之书”信息不符,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握印刷术的相关知识点。

16.(2025 侯马市模拟)浙江杭州西湖畔的岳庙中有一座这样的塑像(见图)。塑像上方四个大字——“还我河山”赫然醒目,据传这是岳飞的手迹。这体现了岳飞( )

A.勇与元军作战到底,宁死不屈的斗争精神

B.勇斗倭寇,面对困难毫不退缩的坚强意志

C.迎击荷敌收复台湾,捍卫国家主权的情怀

D.誓死打败金军,收复河山的精忠报国精神

【分析】本题考查的是岳飞抗金的知识。人们之所以尊重和怀念岳飞,主要基于岳飞精忠报国的精神影响深远。

【解答】根据“还我河山”“岳飞的手迹”及所学可知,岳飞的主要功绩是抗击金军,“还我河山”体现他誓死打败金军、精忠报国的精神。材料信息岳飞的资料表达了他不畏生死的报国志向,D项正确;岳飞对抗的是金军,不是元军,排除A项;倭寇是明朝时期的外敌,与岳飞所处时代不符,岳飞抗击的是金军,排除B项;收复台湾抗击荷敌是郑成功的事迹,和岳飞毫无关系,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握岳飞抗金的史实。

17.(2023 荔湾区一模)生产方面,明朝工匠们使用由郑和下西洋进口的苏麻离青(又称“苏勃泥青”)为呈色剂,形成了永宣青花颜色浓重、晕散的风格;又吸收波斯等文化的因素,产生了新器型(如扁壶、花浇)和新纹样。这说明郑和下西洋( )

A.推动了海上丝绸之路的开辟

B.传播了中国先进文化

C.促进了陶瓷生产水平的提高

D.改善了人民生活水平

【分析】本题主要考查了郑和下西洋以及影响,掌握相关基础知识。

【解答】根据“明朝工匠们使用由郑和下西洋进口的苏麻离青(又称‘苏勃泥青’)为呈色剂,形成了永宣青花颜色浓重、晕散的风格;又吸收波斯等文化的因素,产生了新器型(如扁壶、花浇)和新纹样。”可知,郑和下西洋给我国的制瓷业带来了许多新鲜事物,促进了我国陶瓷生产水平的提高,C符合题意;题干只是反映了制瓷业的发展,没有提及推动了海上丝绸之路的开辟,排除A;材料反映吸收外来文化,不是传播了中国先进文化,排除B;材料没有提及人民生活水平是否改善,排除D。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记郑和下西洋以及影响。

18.(2024春 花都区期末)李时珍通过多次实地考察,遍访名山大川,撰写了《本草纲目》;宋应星长期钻研,多次跋山涉水,深入了解各地的农业和手工业技术,最终编纂了《天工开物》。据此推断,两位科学家身上体现的优秀品质是( )

A.谦虚谨慎 B.注重实际 C.不断创新 D.品德高尚

【分析】本题考查《本草纲目》《天工开物》,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】据材料“李时珍通过多次实地考察,遍访名山大川,撰写了《本草纲目》;宋应星长期钻研,多次跋山涉水,深入了解各地的农业和手工业技术,最终编纂了《天工开物》”可知,二者都注重实践,书籍的内容均为自己亲自考察的结果,B项正确;谦虚谨慎形容人虚心礼让,小心谨慎,不符合题意,排除A项;虽然李时珍和宋应星在他们的作品中总结和记录了大量的知识,但题目中没有提供他们进行创新的具体信息,排除C项;材料更着重于李时珍和宋应星的注重实际,而不是品德高尚,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查《本草纲目》《天工开物》,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2024春 白云区期末)清朝前期平定西北边疆叛乱后,不仅遵循汉族军礼在太庙和祖陵庆祝,还立碑于太学之中“告功于天下”,全国各地文庙纷纷仿效。清统治者此举( )

A.在思想上巩固了统治 B.鼓励了文人从军建功

C.仅为了尊崇传统礼仪 D.有利于彻底消灭叛乱

【分析】本题主要考查了清朝的统治措施,解题的关键是正确识读题干材料。

【解答】结合所学知识可知,清朝为加强思想控制,清朝统治者大力提倡尊孔读经,并组织人力大规模进行整理文献和编纂书籍的活动。清朝前期平定西北边疆叛乱后,不仅遵循汉族军礼在太庙和祖陵庆祝,还立碑于太学之中“告功于天下”,全国各地文庙纷纷仿效。清统治者这一举动巩固了清朝在思想上的统治,故A正确;材料体现不出鼓励文人从军建功,故B错误;材料主旨不是强调尊崇传统礼仪,而是为了加强思想控制,故C错误;材料和消灭叛乱无关,故D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记清朝的统治措施。

20.(2021 南沙区一模)以下是明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国情况简表,表中作物传入的作用( )

品种 传入中国时间 备注

玉米 16世纪 明后期引进,清初普及

甘薯 16世纪 自菲律宾传入

马铃薯 明万历年间 北京地区已种植

A.解决了粮食问题

B.促进了中外贸易的快速增长

C.导致资本主义萌芽产生

D.增加了当时人们的食物来源

【分析】本题主要考查明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国的相关史实。识读题干图表是解决本题本题的关键。

【解答】原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。明代从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提过了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。题干这些食物的传入,增加了当时人们的食物来源。选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国的相关史实。

21.(2022春 桓台县期末)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了当时( )

A.手工工场规模大,纺织业发达

B.农业生产得到恢复和发展

C.商业很发达,商品贸易兴盛

D.人口不断增加

【分析】本题主要考查清朝前期商业和商品经济的发展的相关史实。重点掌握清朝前期经济发展的原因及表现。

【解答】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象; 湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。据“清朝前期,出现的如‘舟楫塞港,街道肩摩’的吴江盛泽镇、‘人烟数十里,贾户数千家’的都会城市汉口、以及拥有‘十万烟火’,财富‘甲于天下’的苏州的情况。”可知,材料反映了当时商业很发达,商品贸易兴盛。选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记清朝前期商业和商品经济的发展的相关史实。

22.(2025 广州一模)明末清初,粤剧逐渐形成,其化妆简练,色彩浓艳,服装多采用广绣,精美华丽;粤剧广泛吸收广东音乐、广绣、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式。这体现了粤剧( )

A.历史悠久影响广泛 B.具有广泛群众基础

C.形式多变节目丰富 D.富有地域文化传统

【分析】本题考查的是粤剧的发展,掌握基础知识。

【解答】根据题干“化妆简练,色彩浓艳,服装多采用广绣,精美华丽;粤剧广泛吸收广东音乐、广绣、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式”并结合所学知识可知,粤剧富有浓郁的地方特色,体现了广东地域文化传统,D符合题意;材料未涉及粤剧的发展历程,不能得出历史悠久,排除A;材料未涉及粤剧的受众群体,无法体现具有广泛群众基础,排除B;材料未涉及粤剧的具体曲目包含哪些,体现不出形式多变节目丰富,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查粤剧的发展,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

23.(2024 靖江市二模)学完中国古代史后,某班四位同学分别撰写历史小论文,其中论文标题出现史实错误的是( )

A.《浅议西汉初年的郡国并行制度》

B.《趣谈周武王与分封制》

C.《论元朝行省制度对中国历史的影响》

D.《论明朝丞相与清朝军机大臣的异同》

【分析】本题主要考查明朝的君主专制的加强.

【解答】明朝时期,明太祖在地方上废除元朝的行中书省制,设三司;在中央废丞相制,撤销中书省,权分六部。为了加强君主集权,雍正帝设立军机处,军国大事全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪受笔录,军机处的设立,标志着我国封建君主集权达到顶峰,清朝沿用明朝的官制,没有设立丞相。

故选:D。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力.注意区别掌握明清时期君主专制制度加强的措施.

24.(2025 滕州市一模)培根在评述中国古代文明的三项成果时说:“这三种东西曾经改变了整个世界的事物面貌和状态:第一种在文字方面,第二种在战争上,第三种在航海上。”材料中的三种东西是指( )

A.甲骨文、造纸术、指南针

B.印刷术、青铜器、指南针

C.书法、火药、指南针

D.印刷术、火药、指南针

【分析】本题考查我国文明的成果。

【解答】据题干信息“第一种在文字方面”可知是印刷术,据题干信息“第二种在战争上”可知是火药,据题干信息“第三种在航海上”可知是指南针。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记历史基础知识和对材料的分析能力。

25.(2022春 新县期末)从明朝初废除丞相到清朝增设军机处,表明( )

A.专制统治日益衰微

B.民主监督得到发展

C.皇权日益加强

D.建立了限制皇权的有效机制

【分析】本题考查明清君权的强化的知识.

【解答】从明朝初废除丞相到清朝增设军机处,君主的权利越来越大,越来越少的受到制约,皇帝的权利越来越集中,军机大臣只是跪受笔录,没有一点实权。

故选:C。

【点评】本题需要学生理解明清君权的强化的知识,这样才能更好的理解明朝初废除丞相到清朝增设军机处的措施.

二.材料题(共3小题)

26.(2021春 白云区期中)国家治理体系与治理能力是影响国家发展的内在因素。阅读材料,回答问题。

材料一 李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的“民主”,使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。君臣共商国是成为了“贞观之治”的特色,对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用,有利于政权的巩固和发展。

﹣﹣齐康允《“贞观之治”面面观》

材料二 唐太宗一即位就声明,要“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,并说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。

﹣﹣樊树志《国史概要》

材料三 上(唐宪宗)顾谓宰臣曰:“朕读《玄宗实录》,见开元初锐意求理,至十六年以后,稍似懈倦,开元末又不及中年,何也?”崔群对曰:“玄宗少历民间,身经迍难,故即位之初,知人疾苦,躬勤庶政。加之姚崇、宋璟、苏颋、卢怀慎等守正之辅,孜孜献纳,故致治平。及后承平日久,安于逸乐,渐远端士,而近小人。”

﹣﹣《旧唐书 宪宗下》

材料四 武夫悍将……既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

﹣﹣《新唐书》

请回答:

(1)根据材料一指出,李世民“提倡和鼓励诤谏”的原因。根据材料归纳这一举措有什么积极作用?

(2)根据材料二,概括唐太宗的治国理念及他在位时为使农民“衣食有余”采取的主要措施。

(3)据材料三和材料四及所学知识指出,唐玄宗统治后期发生了什么历史危机?形成了什么局面?给我们什么启迪?

(4)综上所述,谈谈国家治理能力与国家发展之间的关系。

【分析】本题以国家治理体系与治理能力是影响国富国强的内在因素为主线,考查贞观之治、唐太宗的纳谏和用人的表现、家治理能力与国家发展之间的关系等知识。

【解答】(1)根据材料一“李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏,……”可得出李世民“提倡和鼓励诤谏”的原因是李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误。根据材料“李世民……提倡和鼓励诤谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的“民主”,使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。”可得出李世民“提倡和鼓励诤谏”使贞观年间政治生活趋向健康、和谐;根据材料“君臣共商国是成为了“贞观之治”的特色,对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用,”可以得出对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用;根据材料“有利于政权的巩固和发展。”可得出有利于政权的巩固和发展。

(2)根据材料二依据材料“去奢省费”可知唐太宗倡导戒奢从简;依据“轻徭薄赋”可知轻徭薄赋,注重发展生产;依据“选用廉吏”可知注意选贤任能,整顿吏治。据材料“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”并结合所学知识指出,唐太宗轻徭薄赋,实行均田制和租庸调制,使农民安定生产,耕作有时,促进了经济的发展,重视农业,减轻农民赋税劳役,“戒奢从简”,革除“民少吏多”的弊政,利于减轻人民的负担。

(3)根据材料三唐玄宗统治后期,他贪图享乐,不理朝政,重用奸臣,导致安史之乱的爆发,唐朝的国势从此由盛转衰。755年安史之乱爆发,唐朝国势由盛转衰。唐朝后期又爆发黄巢军起义,给唐朝统治以致命打击;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。启迪:如良好的政治环境是经济快速发展的可靠保障;要注重发展生产,减轻人民负担;人才和制度是社会发展的条件和保证;统治者必须提高自身的执政素质等。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可。如:国家治理体系与治理能力是影响国富国强的内在因素;国家治理能力的提升有利于推动国家发展。

故答案为:

(1)原因:李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误;作用:①使贞观年间政治生活趋向健康、和谐;②对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用;③有利于政权的巩固和发展。

(2)理念:民贵君轻,倡导戒奢从简。措施:轻徭薄赋,注重发展生产,倡导戒奢从简。

(3)安史之乱,唐朝的国势从此由盛转衰。局面:形成藩镇割据的局面。启迪:良好的政治环境是经济快速发展的可靠保障;要注重发展生产,减轻人民负担;人才和制度是社会发展的条件和保证;统治者必须提高自身的执政素质等。

(4)国家治理体系与治理能力是影响国富国强的内在因素;国家治理能力的提升有利于推动国家发展。(言之有理,符合题意即可)

【点评】注意对材料的解读,识记贞观之治、唐朝的知识、家治理能力与国家发展之间的关系等知识。

27.(2021 白云区一模)棉花产品在我们的生活中无处不在。号称“白色黄金”的棉花不仅带来了温暖,而且创造了一个关于劳动力、生产和销售的全球故事,阅读材料,回答问题。

材料一:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川蜀一带。……宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多。

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

(清朝前期),棉花的种植面积不断扩大,棉织业等手工业有很大的发展、当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

——摘编自部编版《中国历史 七年级下册》

材料二:凡棉布御寒,贵贱同之。棉花……种遍天下。……凡棉布寸土皆有,而织造尚淞江,浆染尚芜湖,凡布缕紧则坚,缓则脆。……织机十室必有,不必图。

——宋应呈《天工开物》

材料三:全球棉花贸易市场的空间变化

——[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

材料四:18世纪60年代,英国商人、发明家及制造商为降低劳动成本,促成了珍妮纺纱机、水力纺纱机等一系列纺织工具的发明。1780年后的20年中,英国棉纺织品出口增长了近200倍,至1815年,凭借这些出口,英国几乎在全球棉纱和棉布贸易中击败其他世界竞争对手、棉纺织业的发展使得其他工业领域的发展也成为可能

1861年,棉纺织业已成为世界上最重要的制造业,为欧洲商人带来巨大财富,也使美国因棉花出口而跃入世界经济的中心舞台。但是,美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机。以至英国商人担忧,全球棉花市场的最大原料供应链可能被切断。

——摘编自[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料一、二,概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点。结合所学知识,分析清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因。

(2)根据材料三,概括全球棉花贸易市场的空间变化,指出15世纪末产生这种变化的主要原因。根据材料四,指出美国解决这场“危机”的方式。

(3)综合上述材料,从棉纺织业的发展历程中,我们可以借鉴的经验是什么?

【分析】本题以历史图片和文字材料为背景,考查我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点、清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因、全球棉花贸易市场的空间变化及原因、南北战争等知识。

【解答】(1)第一问根据材料一概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点,据“北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川一带...”可知棉花种植面积、范围不断扩大,据“棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具可知棉纺织业技术水平高,据棉纺织品种类较多”可知棉纺织品种类多,据“棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地”可知棉纺织业从南方推向北方,据“当时已出现了比较成熟的手工业工场”可知出现了比较成熟的手工业工场;根据材料二概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点,据“织造尚淞江,浆染尚芜湖”可知,区域分工较细。第二问结合所学知识,分析清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因,政治方面:清政府对内坚持重农抑商政策,对外实行闭关锁国政策,封建制度日益腐朽;经济方面:自给自足的自然经济仍然占据主导地位;思想方面:思想观念保守落后等。

(2)第一问根据材料三中两幅图片可知,左图反映的15世纪末之前全球棉花贸易市场是分散的不同区域进行,缺乏全球性的经济贸易联系,而15世纪末以来,一个以欧洲为中心的全球棉花贸易市场逐渐形成,据此可知全球棉花贸易市场从多极、分散逐渐向欧洲集中,世界贸易联系日益紧密。第二问结合所学知识,15世纪末产生这种变化的主要原因是欧洲航海家开辟新航路,打破了世界各大洲相对隔绝的状态,世界开始从分散走向整体,世界市场的雏形开始显现.第三问根据材料四“美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机可知美国解决这场“危机”的方式是通过南北战争平走南方叛乱,废除了黑人奴隶制,为资本主义的进一步发展扫除障碍。

(3)依据材料一、二中我国古代棉纺织业技术水平高,产品种笑多,可得出要重视技术创新;依据材料三中全球棉花贸易市场的空间变化,可得出要发展海外贸易,拓展海外市场;依据材料四中美国南北战争前夕南北两种经济体制的矛盾,可得出经济体制要适应生产力的发展水平;等等。

故答案为:

(1)特点:棉花种植面积、范围不断扩大;棉纺织业从南方推向北方;棉纺织业技术水平高;棉纺织品种类多;出现了比较成熟的手工业工场;区域分工较细。原因:清政府对内坚持重农抑商政策,对外实行闭关锁国政策;封建制度日益腐朽;自给自足的自然经济仍然占据主导地位;思想观念保守落后等。

(2)变化全球棉花贸易市场从多极、分散逐渐向欧洲集中,世界贸易联系日益紧密。原因新航路开群。方式:通过南北战争平定南方叛乱,废除黑人奴隶制。

(3)重视技术创新;发展海外贸易,拓履海外市场;经济体制要适应生产力的发展水平。

【点评】注意对材料的解读,掌握我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点、清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因、全球棉花贸易市场的空间变化及原因、南北战争等知识。

28.(2024 海珠区一模)长城参与了中华民族的形成,见证了中华文明的发展,是中国文化最重要的符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》等

材料二 明长城沿线驻军的营堡,既是军队驻扎的地方,有校场和军营;又是随军家属生活的地方,有学校和庙宇;还是明政府与蒙古各部落之间互市的场所,有蒙汉商人与逆旅。清朝版图包括原来的明朝、蒙古、女真等地,尽管长城仍作为一道内部的界线,但在一个政权统治之下,这条界线不断被突破,直至最后消失。界线消失了,长城却留了下来,逐渐成为遗迹。

——摘编自许宏等《考古中国:15位考古学家说上下五千年》

材料三 近代以来,诞生了许多围绕长城所创作的艺术作品,长城被赋予新的文化内涵,彰显了强大的中华民族精神。如创作于1934年的《前进歌》中唱道:“让我们结成一座铁的长城,把强盗们都赶尽!”1938年《用我们的血肉,铸成我们的新长城》刊登在《抗战漫画》上,寓意中国将士以顽强的意志铸成钢铁长城。

——摘编自魏晓雪、刘丹《文化符号视域下明长城的文化内涵与价值研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括在我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上修建长城的原因。

(2)根据材料一和二,概述明清时期长城的功能价值发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出长城彰显出的中华民族精神。

【分析】本题考查明长城等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料一“长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修”并结合所学知识可知,在我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上修建长城的原因:①游牧民族和农耕民族军事上的冲突与对抗;②农耕民族在军事上往往采取防御策略;③长城是防御游牧民族军事进攻的有效工事。

(2)根据材料一“长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修”、材料二“明长城沿线驻军的营堡,既是军队驻扎的地方,有校场和军营;又是随军家属生活的地方,有学校和庙宇;还是明政府与蒙古各部落之间互市的场所,有蒙汉商人与逆旅。清朝版图包括原来的明朝、蒙古、女真等地,尽管长城仍作为一道内部的界线,但在一个政权统治之下,这条界线不断被突破,直至最后消失。界线消失了,长城却留了下来,逐渐成为遗迹”可知,明清时期长城的功能价值发生的变化:①从军事防御工程到兼具经济属性和文化属性;②军事对抗防线作用逐渐消失;③逐渐成为遗迹。

(3)根据材料三“近代以来,诞生了许多围绕长城所创作的艺术作品,长城被赋予新的文化内涵,彰显了强大的中华民族精神。如创作于1934年的《前进歌》中唱道:‘让我们结成一座铁的长城,把强盗们都赶尽!’1938年《用我们的血肉,铸成我们的新长城》刊登在《抗战漫画》上,寓意中国将士以顽强的意志铸成钢铁长城”并结合所学知识可知,长城彰显出的中华民族精神是①爱国主义;②团结一致;③自强不息。

故答案为:

(1)①游牧民族和农耕民族军事上的冲突与对抗;②农耕民族在军事上往往采取防御策略;③长城是防御游牧民族军事进攻的有效工事。

(2)①从军事防御工程到兼具经济属性和文化属性;②军事对抗防线作用逐渐消失;③逐渐成为遗迹。

(3)①爱国主义;②团结一致;③自强不息。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记明长城等相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

广东省广州市2024-2025学年七年级下学期历史期末模拟预测卷

一.选择题(共25小题)

1.(2025春 白云区期中)如表所示的是隋文帝统治时期的数据,这些数据能够准确反映出隋朝( )

时期 隋初 隋盛世时期

人口数量/万 约3600 4600

垦田数量/万顷 1900 5500

粮仓 太仓 含嘉仓、洛口仓

A.行政效率的提高 B.推行轻徭薄赋

C.社会经济的发展 D.加强中央集权

2.(2024春 盐城期末)唐代继承了隋大运河的建设成果,利用运河交通形成了以北方长安为政治文化中心,依靠东南财富生存的格局,唐人记载“半天下之财赋,悉由此路而进”。这说明( )

A.大运河成为沟通南北政治经济交流的大动脉

B.大运河促进了运河沿岸城市工商业的发展

C.唐代统治者利用大运河压迫南方人民

D.大运河成为沟通陆上丝绸之路和海上丝绸之路的枢纽

3.(2025春 白云区期中)唐朝时,新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技;李白《高句骊》诗中描述新罗舞:“金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来。”由此可知( )

A.唐朝时期的海外贸易高度发达

B.唐朝时期民族交流频繁

C.唐朝和新罗文化交流是双向的

D.唐朝时期商业十分繁荣

4.(2023 越秀区校级模拟)春秋时期各国统治者为了提高农田的产量,已十分重视沟渠的整修。如郑国的执政“子驷为田洫”、另一执政“子产使田有封洫”,各国得以不断兴修水道堤防、人工水库,人工运河等水利工程的客观原因是( )

A.统治者的支持 B.井田制的瓦解

C.大量荒地开垦 D.铁农具的使用

5.(2025 南沙区一模)唐穆宗时,朝廷专门为留学生设置了比普通进士科简单的“宾贡进士科”,来自日本、新罗等地的众多留学生参加了科举考试,留学生考中后会被授予官位。这反映了当时朝廷( )

A.都授予留学生官职 B.重视平民教育

C.对留学生严格管理 D.人才政策开放

6.(2024春 越秀区期中)历史上的民族交往与交融,促进了中华民族多元一体格局的形成。下列古诗词中的“胡”所指的分别是( )

唐诗 宋词

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 ——《出塞》 壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。 ——《满江红》

A.匈奴、契丹 B.匈奴、女真 C.吐蕃、女真 D.吐蕃、契丹

7.(2023春 海珠区期中)下列表格中,历史史实与历史解释对应错误的一项是( )

选项 历史史实 历史解释

A 大运河的开通 加强了我国南北地区政治、经济和文化交流

B 科举制的创立 推动了教育的发展

C 唐蕃和亲 促进了吐蕃经济和社会的发展

D 《大唐西域记》 为中日文化交流作出了卓越的贡献

A.A B.B C.C D.D

8.(2024春 广州期末)唐朝的对外关系不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。下列属于唐朝对外关系的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.甘英出使大秦

C.蔡文姬归汉 D.鉴真东渡日本

9.(2022春 西平县期末)七年级某历史小组编排“安史之乱”历史剧,剧中不应该出现的历史人物是( )

A.安禄山、史思明 B.杨贵妃、杨国忠

C.黄巢、朱温 D.唐玄宗、唐肃宗

10.(2024春 白云区期末)澶渊之盟后,宋、辽之间礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达380次之多,辽朝边地发生饥荒,宋朝也会派人在边境赈济,宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗“集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕”。这说明( )

A.北宋军事力量较为薄弱

B.北方社会经济出现了繁荣的局面

C.宋辽之间出现了和平友好局面

D.宋辽两朝是地位平等的兄弟关系

11.(2024秋 胶州市期末)如图是秦朝“八斤铜权”,上有秦始皇颁布的诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯……法度量,皆明壹之。”这表明秦始皇( )

A.统一文字 B.统一货币

C.统一车轨 D.统一度量衡

12.(2023 花都区一模)“史论”是指在历史研究学习中关于客观历史如史事、人物、历史现象等的评论。以下表述,属于“史论”的是( )

A.“光荣革命”后,议会通过了《权利法案》

B.大陆会议通过了由杰斐逊起草的《独立宣言》

C.1795年《马赛曲》被确立为法国国歌

D.巴黎公社是建立无产阶级政权的伟大尝试

13.(2020 敖汉旗模拟)北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,收复蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”。这反映了当时政府( )

A.渴望收复幽云地区 B.崇武抑文

C.委派文官主持军务 D.重文轻武

14.(2022 恩施市校级模拟)据《东京梦华录》《西湖老人繁胜录》等书籍记载,北宋时的汴京、南宋时的杭州都有许多远近闻名的瓦子。宋代出现“瓦子”等娱乐兼营商业的场所,主要是因为( )

A.北人南迁带去大量劳动力

B.城市繁荣,市民阶层不断壮大

C.儒家思想正统地位的确立

D.农民的休闲娱乐需要

15.(2024 从化区二模)宋代文学家苏轼曾云:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此。”这种现象出现得益于( )

A.市民阶层的扩大 B.印刷技术的进步

C.重文轻武政策 D.民族关系的融洽

16.(2025 侯马市模拟)浙江杭州西湖畔的岳庙中有一座这样的塑像(见图)。塑像上方四个大字——“还我河山”赫然醒目,据传这是岳飞的手迹。这体现了岳飞( )

A.勇与元军作战到底,宁死不屈的斗争精神

B.勇斗倭寇,面对困难毫不退缩的坚强意志

C.迎击荷敌收复台湾,捍卫国家主权的情怀

D.誓死打败金军,收复河山的精忠报国精神

17.(2023 荔湾区一模)生产方面,明朝工匠们使用由郑和下西洋进口的苏麻离青(又称“苏勃泥青”)为呈色剂,形成了永宣青花颜色浓重、晕散的风格;又吸收波斯等文化的因素,产生了新器型(如扁壶、花浇)和新纹样。这说明郑和下西洋( )

A.推动了海上丝绸之路的开辟

B.传播了中国先进文化

C.促进了陶瓷生产水平的提高

D.改善了人民生活水平

18.(2024春 花都区期末)李时珍通过多次实地考察,遍访名山大川,撰写了《本草纲目》;宋应星长期钻研,多次跋山涉水,深入了解各地的农业和手工业技术,最终编纂了《天工开物》。据此推断,两位科学家身上体现的优秀品质是( )

A.谦虚谨慎 B.注重实际 C.不断创新 D.品德高尚

19.(2024春 白云区期末)清朝前期平定西北边疆叛乱后,不仅遵循汉族军礼在太庙和祖陵庆祝,还立碑于太学之中“告功于天下”,全国各地文庙纷纷仿效。清统治者此举( )

A.在思想上巩固了统治 B.鼓励了文人从军建功

C.仅为了尊崇传统礼仪 D.有利于彻底消灭叛乱

20.(2021 南沙区一模)以下是明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国情况简表,表中作物传入的作用( )

品种 传入中国时间 备注

玉米 16世纪 明后期引进,清初普及

甘薯 16世纪 自菲律宾传入

马铃薯 明万历年间 北京地区已种植

A.解决了粮食问题

B.促进了中外贸易的快速增长

C.导致资本主义萌芽产生

D.增加了当时人们的食物来源

21.(2022春 桓台县期末)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了当时( )

A.手工工场规模大,纺织业发达

B.农业生产得到恢复和发展

C.商业很发达,商品贸易兴盛

D.人口不断增加

22.(2025 广州一模)明末清初,粤剧逐渐形成,其化妆简练,色彩浓艳,服装多采用广绣,精美华丽;粤剧广泛吸收广东音乐、广绣、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式。这体现了粤剧( )

A.历史悠久影响广泛 B.具有广泛群众基础

C.形式多变节目丰富 D.富有地域文化传统

23.(2024 靖江市二模)学完中国古代史后,某班四位同学分别撰写历史小论文,其中论文标题出现史实错误的是( )

A.《浅议西汉初年的郡国并行制度》

B.《趣谈周武王与分封制》

C.《论元朝行省制度对中国历史的影响》

D.《论明朝丞相与清朝军机大臣的异同》

24.(2025 滕州市一模)培根在评述中国古代文明的三项成果时说:“这三种东西曾经改变了整个世界的事物面貌和状态:第一种在文字方面,第二种在战争上,第三种在航海上。”材料中的三种东西是指( )

A.甲骨文、造纸术、指南针

B.印刷术、青铜器、指南针

C.书法、火药、指南针

D.印刷术、火药、指南针

25.(2022春 新县期末)从明朝初废除丞相到清朝增设军机处,表明( )

A.专制统治日益衰微

B.民主监督得到发展

C.皇权日益加强

D.建立了限制皇权的有效机制

二.材料题(共3小题)

26.(2021春 白云区期中)国家治理体系与治理能力是影响国家发展的内在因素。阅读材料,回答问题。

材料一 李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的“民主”,使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。君臣共商国是成为了“贞观之治”的特色,对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用,有利于政权的巩固和发展。

﹣﹣齐康允《“贞观之治”面面观》

材料二 唐太宗一即位就声明,要“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,并说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。

﹣﹣樊树志《国史概要》

材料三 上(唐宪宗)顾谓宰臣曰:“朕读《玄宗实录》,见开元初锐意求理,至十六年以后,稍似懈倦,开元末又不及中年,何也?”崔群对曰:“玄宗少历民间,身经迍难,故即位之初,知人疾苦,躬勤庶政。加之姚崇、宋璟、苏颋、卢怀慎等守正之辅,孜孜献纳,故致治平。及后承平日久,安于逸乐,渐远端士,而近小人。”

﹣﹣《旧唐书 宪宗下》

材料四 武夫悍将……既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

﹣﹣《新唐书》

请回答:

(1)根据材料一指出,李世民“提倡和鼓励诤谏”的原因。根据材料归纳这一举措有什么积极作用?

(2)根据材料二,概括唐太宗的治国理念及他在位时为使农民“衣食有余”采取的主要措施。

(3)据材料三和材料四及所学知识指出,唐玄宗统治后期发生了什么历史危机?形成了什么局面?给我们什么启迪?

(4)综上所述,谈谈国家治理能力与国家发展之间的关系。

27.(2021 白云区一模)棉花产品在我们的生活中无处不在。号称“白色黄金”的棉花不仅带来了温暖,而且创造了一个关于劳动力、生产和销售的全球故事,阅读材料,回答问题。

材料一:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川蜀一带。……宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多。

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

(清朝前期),棉花的种植面积不断扩大,棉织业等手工业有很大的发展、当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

——摘编自部编版《中国历史 七年级下册》

材料二:凡棉布御寒,贵贱同之。棉花……种遍天下。……凡棉布寸土皆有,而织造尚淞江,浆染尚芜湖,凡布缕紧则坚,缓则脆。……织机十室必有,不必图。

——宋应呈《天工开物》

材料三:全球棉花贸易市场的空间变化

——[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

材料四:18世纪60年代,英国商人、发明家及制造商为降低劳动成本,促成了珍妮纺纱机、水力纺纱机等一系列纺织工具的发明。1780年后的20年中,英国棉纺织品出口增长了近200倍,至1815年,凭借这些出口,英国几乎在全球棉纱和棉布贸易中击败其他世界竞争对手、棉纺织业的发展使得其他工业领域的发展也成为可能

1861年,棉纺织业已成为世界上最重要的制造业,为欧洲商人带来巨大财富,也使美国因棉花出口而跃入世界经济的中心舞台。但是,美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机。以至英国商人担忧,全球棉花市场的最大原料供应链可能被切断。

——摘编自[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料一、二,概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点。结合所学知识,分析清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因。

(2)根据材料三,概括全球棉花贸易市场的空间变化,指出15世纪末产生这种变化的主要原因。根据材料四,指出美国解决这场“危机”的方式。

(3)综合上述材料,从棉纺织业的发展历程中,我们可以借鉴的经验是什么?

28.(2024 海珠区一模)长城参与了中华民族的形成,见证了中华文明的发展,是中国文化最重要的符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》等

材料二 明长城沿线驻军的营堡,既是军队驻扎的地方,有校场和军营;又是随军家属生活的地方,有学校和庙宇;还是明政府与蒙古各部落之间互市的场所,有蒙汉商人与逆旅。清朝版图包括原来的明朝、蒙古、女真等地,尽管长城仍作为一道内部的界线,但在一个政权统治之下,这条界线不断被突破,直至最后消失。界线消失了,长城却留了下来,逐渐成为遗迹。

——摘编自许宏等《考古中国:15位考古学家说上下五千年》

材料三 近代以来,诞生了许多围绕长城所创作的艺术作品,长城被赋予新的文化内涵,彰显了强大的中华民族精神。如创作于1934年的《前进歌》中唱道:“让我们结成一座铁的长城,把强盗们都赶尽!”1938年《用我们的血肉,铸成我们的新长城》刊登在《抗战漫画》上,寓意中国将士以顽强的意志铸成钢铁长城。

——摘编自魏晓雪、刘丹《文化符号视域下明长城的文化内涵与价值研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括在我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上修建长城的原因。

(2)根据材料一和二,概述明清时期长城的功能价值发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出长城彰显出的中华民族精神。

广东省广州市2024-2025学年七年级下学期历史期末模拟预测卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共25小题)

1.(2025春 白云区期中)如表所示的是隋文帝统治时期的数据,这些数据能够准确反映出隋朝( )

时期 隋初 隋盛世时期

人口数量/万 约3600 4600

垦田数量/万顷 1900 5500

粮仓 太仓 含嘉仓、洛口仓

A.行政效率的提高 B.推行轻徭薄赋

C.社会经济的发展 D.加强中央集权

【分析】本题考查开皇之治,掌握相关的基础知识。

【解答】据表格信息看出,从隋朝初期到隋朝盛世,人口增长1000万、垦田扩大3600万顷,出现粮仓丰实的局面,说明隋朝社会经济繁荣,反映了社会经济的发展。故C符合题意;材料是隋朝经济发展的表现,而行政效率的提高属于政治方面,材料无法直接体现,排除A;隋文帝减轻百姓赋役负担,推行轻徭薄赋,与材料直接反映的无关,排除B;加强中央集权是中央加强对地方的控制,加强中央集权有利于经济发展,但材料无法直接体现,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查开皇之治,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料反映隋朝社会经济的发展。

2.(2024春 盐城期末)唐代继承了隋大运河的建设成果,利用运河交通形成了以北方长安为政治文化中心,依靠东南财富生存的格局,唐人记载“半天下之财赋,悉由此路而进”。这说明( )

A.大运河成为沟通南北政治经济交流的大动脉

B.大运河促进了运河沿岸城市工商业的发展

C.唐代统治者利用大运河压迫南方人民

D.大运河成为沟通陆上丝绸之路和海上丝绸之路的枢纽

【分析】本题以“半天下之财赋,悉由此路而。”为背景主要考查学生对隋朝大运河相关知识的掌握。

【解答】据题干“半天下之财赋,悉由此路而进”结合所学可知,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡、南至余杭,自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长两千多米,是古代世界上最长的运河。隋炀帝开凿大运河是为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。大运河的开通大大促进了我国南北经济的交流。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对隋朝大运河相关知识的掌握,重点识记开凿的时期、内容与影响。

3.(2025春 白云区期中)唐朝时,新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技;李白《高句骊》诗中描述新罗舞:“金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来。”由此可知( )

A.唐朝时期的海外贸易高度发达

B.唐朝时期民族交流频繁

C.唐朝和新罗文化交流是双向的

D.唐朝时期商业十分繁荣

【分析】本题主要考查了唐朝对外交往的知识,掌握相关基础知识。

【解答】据材料“唐朝时,新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技;李白《高句骊》诗中描述新罗舞:‘金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来’”可知,新罗引进唐朝制度,唐朝社会生活也受到新罗的影响,可见,唐朝和新罗文化交流是双向的,C正确;唐朝时期的海外贸易高度发达与材料“新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技”无关,排除A;材料涉及的是唐朝和新罗的交往,属于对外交往,不属于民族交往,排除B;唐朝时期商业十分繁荣与材料“新罗仿唐制建立了政治制度,引入唐朝的先进科技”无关,排除D。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记唐朝对外交往的知识。

4.(2023 越秀区校级模拟)春秋时期各国统治者为了提高农田的产量,已十分重视沟渠的整修。如郑国的执政“子驷为田洫”、另一执政“子产使田有封洫”,各国得以不断兴修水道堤防、人工水库,人工运河等水利工程的客观原因是( )

A.统治者的支持 B.井田制的瓦解

C.大量荒地开垦 D.铁农具的使用

【分析】本题考查春秋时期修筑的水利工程的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】依据材料“春秋时期各国统治者为了提高农田的产量,已十分重视沟渠的整修”可知,统治者为了提高农田的产量,支持兴修水利,说明各国得以不断兴修水道堤防、人工水库,人工运河等水利工程的客观原因是统治者的支持,A项正确;“井田制的瓦解”与兴修水利不相关,排除B项;材料不能体现出“大量荒地开垦”是兴修水利的原因,排除C项;铁农具的使用促进了大量荒地开垦,不是兴修水利的原因,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记理解春秋时期修筑的水利工程的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

5.(2025 南沙区一模)唐穆宗时,朝廷专门为留学生设置了比普通进士科简单的“宾贡进士科”,来自日本、新罗等地的众多留学生参加了科举考试,留学生考中后会被授予官位。这反映了当时朝廷( )

A.都授予留学生官职 B.重视平民教育

C.对留学生严格管理 D.人才政策开放

【分析】本题主要考查唐朝对外交往,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】朝廷专门为留学生设置相对简单的科举科目,考中还授予官位,这充分体现了当时朝廷人才政策开放,欢迎外国留学生,D正确。材料说的是留学生考中后会被授予官位,并非都授予留学生官职,A错误。材料强调的是为留学生设置科举科目,与平民教育无关,B错误。材料未体现对留学生严格管理,而是在说为留学生提供科举途径及授予官位,C错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查唐朝对外交往,考查学生提取有效信息和阅读史料、历史解释能力。

6.(2024春 越秀区期中)历史上的民族交往与交融,促进了中华民族多元一体格局的形成。下列古诗词中的“胡”所指的分别是( )

唐诗 宋词

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 ——《出塞》 壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。 ——《满江红》

A.匈奴、契丹 B.匈奴、女真 C.吐蕃、女真 D.吐蕃、契丹

【分析】本题考查秦汉至唐宋时期的民族关系,掌握基础知识。

【解答】根据所学知识可知,“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”描写的是秦汉时期抗击匈奴的战争,“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”描写的是南宋时期抗击女真族的战争,B项正确;《满江红》中的“胡”是指女真,排除A项;《出塞》中的“胡”是指匈奴,与吐蕃无关,排除CD项。故选B项。

故选:B。

【点评】本题考查学生准确识记秦汉至唐宋时期的民族关系,有助于培养学生的历史解释素养。

7.(2023春 海珠区期中)下列表格中,历史史实与历史解释对应错误的一项是( )

选项 历史史实 历史解释

A 大运河的开通 加强了我国南北地区政治、经济和文化交流

B 科举制的创立 推动了教育的发展

C 唐蕃和亲 促进了吐蕃经济和社会的发展

D 《大唐西域记》 为中日文化交流作出了卓越的贡献

A.A B.B C.C D.D

【分析】本题主要考查了历史史实与历史解释相关史实,重点掌握玄奘西行以及历史意义。

【解答】A.大运河的开通加强了我国南北经济文化交流,排除C项。

B.科举制的创立,笼络了读书人,推动了教育的发展,排除B项。

C.唐蕃和亲,促进了吐蕃经济和社会的发展,排除C项。

D.鉴真东渡,到了日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献,《大唐西域记》记载了游历过的100多个国家和地区的山川风貌及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。D符合题意。

故选:D。

【点评】重点掌握玄奘西行以及历史意义,注意基础知识的识记与理解。

8.(2024春 广州期末)唐朝的对外关系不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。下列属于唐朝对外关系的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.甘英出使大秦

C.蔡文姬归汉 D.鉴真东渡日本

【分析】本题考查鉴真东渡,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】结合所学知识可知,唐朝时期鉴真东渡,促进了中日文化交流,D项正确;张骞通西域发生在西汉时期,与题意不符,排除A项;甘英出使大秦发生在东汉时期,排除B项;蔡文姬归汉发生在东汉时期,排除C项。

故选:D。

【点评】本题以鉴真东渡为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

9.(2022春 西平县期末)七年级某历史小组编排“安史之乱”历史剧,剧中不应该出现的历史人物是( )

A.安禄山、史思明 B.杨贵妃、杨国忠

C.黄巢、朱温 D.唐玄宗、唐肃宗

【分析】本题以七年级某历史小组编排“安史之乱”历史剧为依托,考查唐朝的衰弱和灭亡.

【解答】唐玄宗末年安禄山和史思明发动了历时8年之久的叛乱,史称安史之乱。安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,战乱使中原地区经济遭到了严重破坏,藩镇割据的局面形成,边疆不断告急,唐朝国力大为削弱。黄巢领导了唐末农民起义;朱温灭掉了唐朝;安史之乱与黄巢、朱温无关。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力.识记与灵活掌握唐朝衰亡的史实.

10.(2024春 白云区期末)澶渊之盟后,宋、辽之间礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达380次之多,辽朝边地发生饥荒,宋朝也会派人在边境赈济,宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗“集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕”。这说明( )

A.北宋军事力量较为薄弱

B.北方社会经济出现了繁荣的局面

C.宋辽之间出现了和平友好局面

D.宋辽两朝是地位平等的兄弟关系

【分析】本题主要考查澶渊之盟的影响的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】根据题干材料可知,材料信息体现了澶渊之盟的订立有其积极的一面,它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后的辽宋边境长期处于相对和平稳定的状态,双方展开频繁的经济文化交流,从长远看有利于我国多民族国家的发展和统一,C项正确;材料信息并未说明北宋与辽的军事实力,排除A项;材料反映的是宋辽之间的和平相处,与经济的繁荣无关,排除B项;宋辽双方虽然维持相对和平的局面,但是澶渊之盟对于北宋而言毕竟是屈辱的和约,每年要给辽大量的岁币,不能说是平等友好的关系,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记澶渊之盟的相关史实。

11.(2024秋 胶州市期末)如图是秦朝“八斤铜权”,上有秦始皇颁布的诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯……法度量,皆明壹之。”这表明秦始皇( )

A.统一文字 B.统一货币

C.统一车轨 D.统一度量衡

【分析】本题主要考查秦朝巩固统一的措施,根据材料“八斤铜权”“法度量,皆明壹之”及所学知识分析作答。

【解答】根据材料“八斤铜权”“法度量,皆明壹之”可知,反映了秦始皇统一度量衡的措施,为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展,D项正确;秦始皇统一文字为小篆,材料未涉及,排除A项;秦始皇统一货币为圆形方孔半两钱,材料未涉及,排除B项;秦始皇统一车轨和道路的宽窄,使秦朝的陆路交通四通八达,材料未涉及,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查秦朝巩固统一的措施,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

12.(2023 花都区一模)“史论”是指在历史研究学习中关于客观历史如史事、人物、历史现象等的评论。以下表述,属于“史论”的是( )

A.“光荣革命”后,议会通过了《权利法案》

B.大陆会议通过了由杰斐逊起草的《独立宣言》

C.1795年《马赛曲》被确立为法国国歌

D.巴黎公社是建立无产阶级政权的伟大尝试

【分析】本题考查史实和史论的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】史实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩;史论是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。题干选项中选项ABC是对当时的历史事件的客观描述,反映的是历史的真实情况,属于史实;选项D是表达了对巴黎公社的看法和评论,属于史论。选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记什么是史实,什么是史论的相关史实。

13.(2020 敖汉旗模拟)北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,收复蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”。这反映了当时政府( )

A.渴望收复幽云地区 B.崇武抑文

C.委派文官主持军务 D.重文轻武

【分析】本题考查的是北宋的社会生活。

【解答】结合所学可知,题干材料“状元登第,虽将兵数十万,收复蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”描绘出将领即使领兵打仗获胜的荣誉也不及考上状元,反映了当时北宋政府重文轻武的国策,士人受到社会普遍尊重。宋太祖赵匡胤本是后周禁军统帅,靠部下将领的拥护,发动陈桥驿兵变,夺得后周政权,建立宋。因其以武力夺位,再加上五代时期,武将夺权的情况特别多,故特别害怕部下掌握兵权的将领效法不信任武将,重文轻武,压制武将,防止武将篡位。

故选:D。

【点评】重点识记北宋政府重文轻武的原因与影响。

14.(2022 恩施市校级模拟)据《东京梦华录》《西湖老人繁胜录》等书籍记载,北宋时的汴京、南宋时的杭州都有许多远近闻名的瓦子。宋代出现“瓦子”等娱乐兼营商业的场所,主要是因为( )

A.北人南迁带去大量劳动力

B.城市繁荣,市民阶层不断壮大

C.儒家思想正统地位的确立

D.农民的休闲娱乐需要

【分析】本题以瓦子在宋代城市的盛行为切入点,主要考查主要原因。

【解答】随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。北宋都城东京城内有许多娱乐兼营商业的场所“瓦子”。瓦子在宋代城市的盛行,主要是因为城市繁荣,市民阶层不断壮大。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋代的社会生活的相关史实。

15.(2024 从化区二模)宋代文学家苏轼曾云:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此。”这种现象出现得益于( )

A.市民阶层的扩大 B.印刷技术的进步

C.重文轻武政策 D.民族关系的融洽

【分析】本题以北宋著名文学家苏轼曾感慨的话为切入点,考查的是印刷术的发明。

【解答】依据题干信息“欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致”可知,此内容反映了活字印刷术大大提高了印刷效率,使“学者之于书,多且易致”,B项正确;材料体现的是印刷术促进了典籍的印刷和推广,与市民阶层扩大无关,排除A项;材料体现的是文化传播内容,无法体现重文轻武政策,排除C项;民族关系融洽与“岁市人转相摹刻诸子百家之书”信息不符,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握印刷术的相关知识点。

16.(2025 侯马市模拟)浙江杭州西湖畔的岳庙中有一座这样的塑像(见图)。塑像上方四个大字——“还我河山”赫然醒目,据传这是岳飞的手迹。这体现了岳飞( )

A.勇与元军作战到底,宁死不屈的斗争精神

B.勇斗倭寇,面对困难毫不退缩的坚强意志

C.迎击荷敌收复台湾,捍卫国家主权的情怀

D.誓死打败金军,收复河山的精忠报国精神

【分析】本题考查的是岳飞抗金的知识。人们之所以尊重和怀念岳飞,主要基于岳飞精忠报国的精神影响深远。

【解答】根据“还我河山”“岳飞的手迹”及所学可知,岳飞的主要功绩是抗击金军,“还我河山”体现他誓死打败金军、精忠报国的精神。材料信息岳飞的资料表达了他不畏生死的报国志向,D项正确;岳飞对抗的是金军,不是元军,排除A项;倭寇是明朝时期的外敌,与岳飞所处时代不符,岳飞抗击的是金军,排除B项;收复台湾抗击荷敌是郑成功的事迹,和岳飞毫无关系,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握岳飞抗金的史实。

17.(2023 荔湾区一模)生产方面,明朝工匠们使用由郑和下西洋进口的苏麻离青(又称“苏勃泥青”)为呈色剂,形成了永宣青花颜色浓重、晕散的风格;又吸收波斯等文化的因素,产生了新器型(如扁壶、花浇)和新纹样。这说明郑和下西洋( )

A.推动了海上丝绸之路的开辟

B.传播了中国先进文化

C.促进了陶瓷生产水平的提高

D.改善了人民生活水平

【分析】本题主要考查了郑和下西洋以及影响,掌握相关基础知识。

【解答】根据“明朝工匠们使用由郑和下西洋进口的苏麻离青(又称‘苏勃泥青’)为呈色剂,形成了永宣青花颜色浓重、晕散的风格;又吸收波斯等文化的因素,产生了新器型(如扁壶、花浇)和新纹样。”可知,郑和下西洋给我国的制瓷业带来了许多新鲜事物,促进了我国陶瓷生产水平的提高,C符合题意;题干只是反映了制瓷业的发展,没有提及推动了海上丝绸之路的开辟,排除A;材料反映吸收外来文化,不是传播了中国先进文化,排除B;材料没有提及人民生活水平是否改善,排除D。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记郑和下西洋以及影响。

18.(2024春 花都区期末)李时珍通过多次实地考察,遍访名山大川,撰写了《本草纲目》;宋应星长期钻研,多次跋山涉水,深入了解各地的农业和手工业技术,最终编纂了《天工开物》。据此推断,两位科学家身上体现的优秀品质是( )

A.谦虚谨慎 B.注重实际 C.不断创新 D.品德高尚

【分析】本题考查《本草纲目》《天工开物》,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】据材料“李时珍通过多次实地考察,遍访名山大川,撰写了《本草纲目》;宋应星长期钻研,多次跋山涉水,深入了解各地的农业和手工业技术,最终编纂了《天工开物》”可知,二者都注重实践,书籍的内容均为自己亲自考察的结果,B项正确;谦虚谨慎形容人虚心礼让,小心谨慎,不符合题意,排除A项;虽然李时珍和宋应星在他们的作品中总结和记录了大量的知识,但题目中没有提供他们进行创新的具体信息,排除C项;材料更着重于李时珍和宋应星的注重实际,而不是品德高尚,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查《本草纲目》《天工开物》,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2024春 白云区期末)清朝前期平定西北边疆叛乱后,不仅遵循汉族军礼在太庙和祖陵庆祝,还立碑于太学之中“告功于天下”,全国各地文庙纷纷仿效。清统治者此举( )

A.在思想上巩固了统治 B.鼓励了文人从军建功

C.仅为了尊崇传统礼仪 D.有利于彻底消灭叛乱

【分析】本题主要考查了清朝的统治措施,解题的关键是正确识读题干材料。

【解答】结合所学知识可知,清朝为加强思想控制,清朝统治者大力提倡尊孔读经,并组织人力大规模进行整理文献和编纂书籍的活动。清朝前期平定西北边疆叛乱后,不仅遵循汉族军礼在太庙和祖陵庆祝,还立碑于太学之中“告功于天下”,全国各地文庙纷纷仿效。清统治者这一举动巩固了清朝在思想上的统治,故A正确;材料体现不出鼓励文人从军建功,故B错误;材料主旨不是强调尊崇传统礼仪,而是为了加强思想控制,故C错误;材料和消灭叛乱无关,故D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记清朝的统治措施。

20.(2021 南沙区一模)以下是明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国情况简表,表中作物传入的作用( )

品种 传入中国时间 备注

玉米 16世纪 明后期引进,清初普及

甘薯 16世纪 自菲律宾传入

马铃薯 明万历年间 北京地区已种植

A.解决了粮食问题

B.促进了中外贸易的快速增长

C.导致资本主义萌芽产生

D.增加了当时人们的食物来源

【分析】本题主要考查明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国的相关史实。识读题干图表是解决本题本题的关键。

【解答】原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。明代从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提过了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。题干这些食物的传入,增加了当时人们的食物来源。选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期原产美洲的部分粮食作物传入中国的相关史实。

21.(2022春 桓台县期末)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了当时( )

A.手工工场规模大,纺织业发达

B.农业生产得到恢复和发展

C.商业很发达,商品贸易兴盛

D.人口不断增加

【分析】本题主要考查清朝前期商业和商品经济的发展的相关史实。重点掌握清朝前期经济发展的原因及表现。

【解答】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象; 湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。据“清朝前期,出现的如‘舟楫塞港,街道肩摩’的吴江盛泽镇、‘人烟数十里,贾户数千家’的都会城市汉口、以及拥有‘十万烟火’,财富‘甲于天下’的苏州的情况。”可知,材料反映了当时商业很发达,商品贸易兴盛。选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记清朝前期商业和商品经济的发展的相关史实。

22.(2025 广州一模)明末清初,粤剧逐渐形成,其化妆简练,色彩浓艳,服装多采用广绣,精美华丽;粤剧广泛吸收广东音乐、广绣、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式。这体现了粤剧( )

A.历史悠久影响广泛 B.具有广泛群众基础

C.形式多变节目丰富 D.富有地域文化传统

【分析】本题考查的是粤剧的发展,掌握基础知识。

【解答】根据题干“化妆简练,色彩浓艳,服装多采用广绣,精美华丽;粤剧广泛吸收广东音乐、广绣、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式”并结合所学知识可知,粤剧富有浓郁的地方特色,体现了广东地域文化传统,D符合题意;材料未涉及粤剧的发展历程,不能得出历史悠久,排除A;材料未涉及粤剧的受众群体,无法体现具有广泛群众基础,排除B;材料未涉及粤剧的具体曲目包含哪些,体现不出形式多变节目丰富,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查粤剧的发展,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

23.(2024 靖江市二模)学完中国古代史后,某班四位同学分别撰写历史小论文,其中论文标题出现史实错误的是( )

A.《浅议西汉初年的郡国并行制度》

B.《趣谈周武王与分封制》

C.《论元朝行省制度对中国历史的影响》

D.《论明朝丞相与清朝军机大臣的异同》

【分析】本题主要考查明朝的君主专制的加强.

【解答】明朝时期,明太祖在地方上废除元朝的行中书省制,设三司;在中央废丞相制,撤销中书省,权分六部。为了加强君主集权,雍正帝设立军机处,军国大事全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪受笔录,军机处的设立,标志着我国封建君主集权达到顶峰,清朝沿用明朝的官制,没有设立丞相。

故选:D。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力.注意区别掌握明清时期君主专制制度加强的措施.

24.(2025 滕州市一模)培根在评述中国古代文明的三项成果时说:“这三种东西曾经改变了整个世界的事物面貌和状态:第一种在文字方面,第二种在战争上,第三种在航海上。”材料中的三种东西是指( )

A.甲骨文、造纸术、指南针

B.印刷术、青铜器、指南针

C.书法、火药、指南针

D.印刷术、火药、指南针

【分析】本题考查我国文明的成果。

【解答】据题干信息“第一种在文字方面”可知是印刷术,据题干信息“第二种在战争上”可知是火药,据题干信息“第三种在航海上”可知是指南针。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记历史基础知识和对材料的分析能力。

25.(2022春 新县期末)从明朝初废除丞相到清朝增设军机处,表明( )

A.专制统治日益衰微

B.民主监督得到发展

C.皇权日益加强

D.建立了限制皇权的有效机制

【分析】本题考查明清君权的强化的知识.

【解答】从明朝初废除丞相到清朝增设军机处,君主的权利越来越大,越来越少的受到制约,皇帝的权利越来越集中,军机大臣只是跪受笔录,没有一点实权。

故选:C。

【点评】本题需要学生理解明清君权的强化的知识,这样才能更好的理解明朝初废除丞相到清朝增设军机处的措施.

二.材料题(共3小题)

26.(2021春 白云区期中)国家治理体系与治理能力是影响国家发展的内在因素。阅读材料,回答问题。

材料一 李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的“民主”,使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。君臣共商国是成为了“贞观之治”的特色,对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用,有利于政权的巩固和发展。

﹣﹣齐康允《“贞观之治”面面观》

材料二 唐太宗一即位就声明,要“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,并说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。

﹣﹣樊树志《国史概要》

材料三 上(唐宪宗)顾谓宰臣曰:“朕读《玄宗实录》,见开元初锐意求理,至十六年以后,稍似懈倦,开元末又不及中年,何也?”崔群对曰:“玄宗少历民间,身经迍难,故即位之初,知人疾苦,躬勤庶政。加之姚崇、宋璟、苏颋、卢怀慎等守正之辅,孜孜献纳,故致治平。及后承平日久,安于逸乐,渐远端士,而近小人。”

﹣﹣《旧唐书 宪宗下》

材料四 武夫悍将……既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

﹣﹣《新唐书》

请回答:

(1)根据材料一指出,李世民“提倡和鼓励诤谏”的原因。根据材料归纳这一举措有什么积极作用?

(2)根据材料二,概括唐太宗的治国理念及他在位时为使农民“衣食有余”采取的主要措施。

(3)据材料三和材料四及所学知识指出,唐玄宗统治后期发生了什么历史危机?形成了什么局面?给我们什么启迪?

(4)综上所述,谈谈国家治理能力与国家发展之间的关系。

【分析】本题以国家治理体系与治理能力是影响国富国强的内在因素为主线,考查贞观之治、唐太宗的纳谏和用人的表现、家治理能力与国家发展之间的关系等知识。

【解答】(1)根据材料一“李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误,因此他提倡和鼓励诤谏,……”可得出李世民“提倡和鼓励诤谏”的原因是李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误。根据材料“李世民……提倡和鼓励诤谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的“民主”,使贞观年间政治生活趋向健康、和谐。”可得出李世民“提倡和鼓励诤谏”使贞观年间政治生活趋向健康、和谐;根据材料“君臣共商国是成为了“贞观之治”的特色,对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用,”可以得出对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用;根据材料“有利于政权的巩固和发展。”可得出有利于政权的巩固和发展。

(2)根据材料二依据材料“去奢省费”可知唐太宗倡导戒奢从简;依据“轻徭薄赋”可知轻徭薄赋,注重发展生产;依据“选用廉吏”可知注意选贤任能,整顿吏治。据材料“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”并结合所学知识指出,唐太宗轻徭薄赋,实行均田制和租庸调制,使农民安定生产,耕作有时,促进了经济的发展,重视农业,减轻农民赋税劳役,“戒奢从简”,革除“民少吏多”的弊政,利于减轻人民的负担。

(3)根据材料三唐玄宗统治后期,他贪图享乐,不理朝政,重用奸臣,导致安史之乱的爆发,唐朝的国势从此由盛转衰。755年安史之乱爆发,唐朝国势由盛转衰。唐朝后期又爆发黄巢军起义,给唐朝统治以致命打击;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。启迪:如良好的政治环境是经济快速发展的可靠保障;要注重发展生产,减轻人民负担;人才和制度是社会发展的条件和保证;统治者必须提高自身的执政素质等。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可。如:国家治理体系与治理能力是影响国富国强的内在因素;国家治理能力的提升有利于推动国家发展。

故答案为:

(1)原因:李世民认为国家兴衰的关键在于是否能通过纳谏防止和改正错误;作用:①使贞观年间政治生活趋向健康、和谐;②对巩固君臣关系和臣属的忠君思想起到了一定的积极作用;③有利于政权的巩固和发展。

(2)理念:民贵君轻,倡导戒奢从简。措施:轻徭薄赋,注重发展生产,倡导戒奢从简。

(3)安史之乱,唐朝的国势从此由盛转衰。局面:形成藩镇割据的局面。启迪:良好的政治环境是经济快速发展的可靠保障;要注重发展生产,减轻人民负担;人才和制度是社会发展的条件和保证;统治者必须提高自身的执政素质等。

(4)国家治理体系与治理能力是影响国富国强的内在因素;国家治理能力的提升有利于推动国家发展。(言之有理,符合题意即可)

【点评】注意对材料的解读,识记贞观之治、唐朝的知识、家治理能力与国家发展之间的关系等知识。

27.(2021 白云区一模)棉花产品在我们的生活中无处不在。号称“白色黄金”的棉花不仅带来了温暖,而且创造了一个关于劳动力、生产和销售的全球故事,阅读材料,回答问题。

材料一:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川蜀一带。……宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多。

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

(清朝前期),棉花的种植面积不断扩大,棉织业等手工业有很大的发展、当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

——摘编自部编版《中国历史 七年级下册》

材料二:凡棉布御寒,贵贱同之。棉花……种遍天下。……凡棉布寸土皆有,而织造尚淞江,浆染尚芜湖,凡布缕紧则坚,缓则脆。……织机十室必有,不必图。

——宋应呈《天工开物》

材料三:全球棉花贸易市场的空间变化

——[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

材料四:18世纪60年代,英国商人、发明家及制造商为降低劳动成本,促成了珍妮纺纱机、水力纺纱机等一系列纺织工具的发明。1780年后的20年中,英国棉纺织品出口增长了近200倍,至1815年,凭借这些出口,英国几乎在全球棉纱和棉布贸易中击败其他世界竞争对手、棉纺织业的发展使得其他工业领域的发展也成为可能

1861年,棉纺织业已成为世界上最重要的制造业,为欧洲商人带来巨大财富,也使美国因棉花出口而跃入世界经济的中心舞台。但是,美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机。以至英国商人担忧,全球棉花市场的最大原料供应链可能被切断。

——摘编自[美]斯文 贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料一、二,概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点。结合所学知识,分析清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因。

(2)根据材料三,概括全球棉花贸易市场的空间变化,指出15世纪末产生这种变化的主要原因。根据材料四,指出美国解决这场“危机”的方式。

(3)综合上述材料,从棉纺织业的发展历程中,我们可以借鉴的经验是什么?

【分析】本题以历史图片和文字材料为背景,考查我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点、清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因、全球棉花贸易市场的空间变化及原因、南北战争等知识。

【解答】(1)第一问根据材料一概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点,据“北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川一带...”可知棉花种植面积、范围不断扩大,据“棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具可知棉纺织业技术水平高,据棉纺织品种类较多”可知棉纺织品种类多,据“棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地”可知棉纺织业从南方推向北方,据“当时已出现了比较成熟的手工业工场”可知出现了比较成熟的手工业工场;根据材料二概括我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点,据“织造尚淞江,浆染尚芜湖”可知,区域分工较细。第二问结合所学知识,分析清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因,政治方面:清政府对内坚持重农抑商政策,对外实行闭关锁国政策,封建制度日益腐朽;经济方面:自给自足的自然经济仍然占据主导地位;思想方面:思想观念保守落后等。

(2)第一问根据材料三中两幅图片可知,左图反映的15世纪末之前全球棉花贸易市场是分散的不同区域进行,缺乏全球性的经济贸易联系,而15世纪末以来,一个以欧洲为中心的全球棉花贸易市场逐渐形成,据此可知全球棉花贸易市场从多极、分散逐渐向欧洲集中,世界贸易联系日益紧密。第二问结合所学知识,15世纪末产生这种变化的主要原因是欧洲航海家开辟新航路,打破了世界各大洲相对隔绝的状态,世界开始从分散走向整体,世界市场的雏形开始显现.第三问根据材料四“美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机可知美国解决这场“危机”的方式是通过南北战争平走南方叛乱,废除了黑人奴隶制,为资本主义的进一步发展扫除障碍。

(3)依据材料一、二中我国古代棉纺织业技术水平高,产品种笑多,可得出要重视技术创新;依据材料三中全球棉花贸易市场的空间变化,可得出要发展海外贸易,拓展海外市场;依据材料四中美国南北战争前夕南北两种经济体制的矛盾,可得出经济体制要适应生产力的发展水平;等等。

故答案为:

(1)特点:棉花种植面积、范围不断扩大;棉纺织业从南方推向北方;棉纺织业技术水平高;棉纺织品种类多;出现了比较成熟的手工业工场;区域分工较细。原因:清政府对内坚持重农抑商政策,对外实行闭关锁国政策;封建制度日益腐朽;自给自足的自然经济仍然占据主导地位;思想观念保守落后等。

(2)变化全球棉花贸易市场从多极、分散逐渐向欧洲集中,世界贸易联系日益紧密。原因新航路开群。方式:通过南北战争平定南方叛乱,废除黑人奴隶制。

(3)重视技术创新;发展海外贸易,拓履海外市场;经济体制要适应生产力的发展水平。

【点评】注意对材料的解读,掌握我国古代棉花种植及棉纺织业发展的特点、清代手工工场没有像同时期的欧洲主要国家那样发展为近代工业的原因、全球棉花贸易市场的空间变化及原因、南北战争等知识。

28.(2024 海珠区一模)长城参与了中华民族的形成,见证了中华文明的发展,是中国文化最重要的符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》等

材料二 明长城沿线驻军的营堡,既是军队驻扎的地方,有校场和军营;又是随军家属生活的地方,有学校和庙宇;还是明政府与蒙古各部落之间互市的场所,有蒙汉商人与逆旅。清朝版图包括原来的明朝、蒙古、女真等地,尽管长城仍作为一道内部的界线,但在一个政权统治之下,这条界线不断被突破,直至最后消失。界线消失了,长城却留了下来,逐渐成为遗迹。

——摘编自许宏等《考古中国:15位考古学家说上下五千年》

材料三 近代以来,诞生了许多围绕长城所创作的艺术作品,长城被赋予新的文化内涵,彰显了强大的中华民族精神。如创作于1934年的《前进歌》中唱道:“让我们结成一座铁的长城,把强盗们都赶尽!”1938年《用我们的血肉,铸成我们的新长城》刊登在《抗战漫画》上,寓意中国将士以顽强的意志铸成钢铁长城。

——摘编自魏晓雪、刘丹《文化符号视域下明长城的文化内涵与价值研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括在我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上修建长城的原因。

(2)根据材料一和二,概述明清时期长城的功能价值发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出长城彰显出的中华民族精神。

【分析】本题考查明长城等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料一“长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修”并结合所学知识可知,在我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上修建长城的原因:①游牧民族和农耕民族军事上的冲突与对抗;②农耕民族在军事上往往采取防御策略;③长城是防御游牧民族军事进攻的有效工事。

(2)根据材料一“长城处于我国北方游牧地区与农耕地区的连接线上,是游牧文明和农耕文明碰撞的结果。在冷兵器时代,农耕民族的军队并不比落后的游牧民族的骑兵强悍,有时双方的攻击力量甚至完全相反。但戈、矛、弓、弩等冷兵器要想攻克长城这样的防御工事,从战术上往往无能为力。10世纪以后,攻防双方都利用火铳、火炮等火药武器,但是长城关城相连、烽火相通,集城防、运输、通信于一体,其优势仍可体现。故历代统治者都乐此不疲,不断加以维修和增修”、材料二“明长城沿线驻军的营堡,既是军队驻扎的地方,有校场和军营;又是随军家属生活的地方,有学校和庙宇;还是明政府与蒙古各部落之间互市的场所,有蒙汉商人与逆旅。清朝版图包括原来的明朝、蒙古、女真等地,尽管长城仍作为一道内部的界线,但在一个政权统治之下,这条界线不断被突破,直至最后消失。界线消失了,长城却留了下来,逐渐成为遗迹”可知,明清时期长城的功能价值发生的变化:①从军事防御工程到兼具经济属性和文化属性;②军事对抗防线作用逐渐消失;③逐渐成为遗迹。

(3)根据材料三“近代以来,诞生了许多围绕长城所创作的艺术作品,长城被赋予新的文化内涵,彰显了强大的中华民族精神。如创作于1934年的《前进歌》中唱道:‘让我们结成一座铁的长城,把强盗们都赶尽!’1938年《用我们的血肉,铸成我们的新长城》刊登在《抗战漫画》上,寓意中国将士以顽强的意志铸成钢铁长城”并结合所学知识可知,长城彰显出的中华民族精神是①爱国主义;②团结一致;③自强不息。

故答案为:

(1)①游牧民族和农耕民族军事上的冲突与对抗;②农耕民族在军事上往往采取防御策略;③长城是防御游牧民族军事进攻的有效工事。

(2)①从军事防御工程到兼具经济属性和文化属性;②军事对抗防线作用逐渐消失;③逐渐成为遗迹。

(3)①爱国主义;②团结一致;③自强不息。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记明长城等相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录