13《上图书馆》课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 13《上图书馆》课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

上图书馆

王佐良

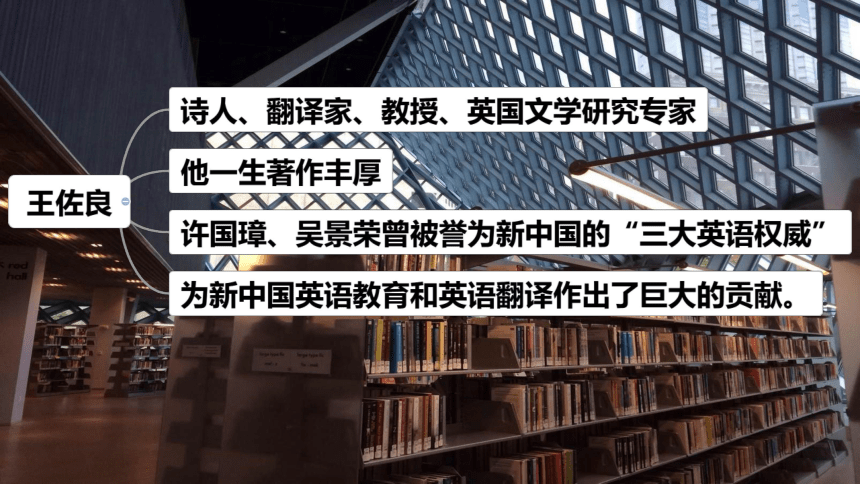

王佐良,1916年2月12日生,浙江上虞人。1995年1月19日,于北京去世。1929~1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教,1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。王佐良先生是我国英语界泰斗级人物、享誉中西的外国文学专家,在英国文学、比较文学、文体学及文学翻译等方面都有极高的造诣,跻身国际最著名英语文学专家之列,代表了中国的外国文学研究高峰。

代表作有《他》《巴黎码头边》《1948年圣诞》。翻译著作有《英国文学论文集》、中译英《雷雨》(曹禺著)。

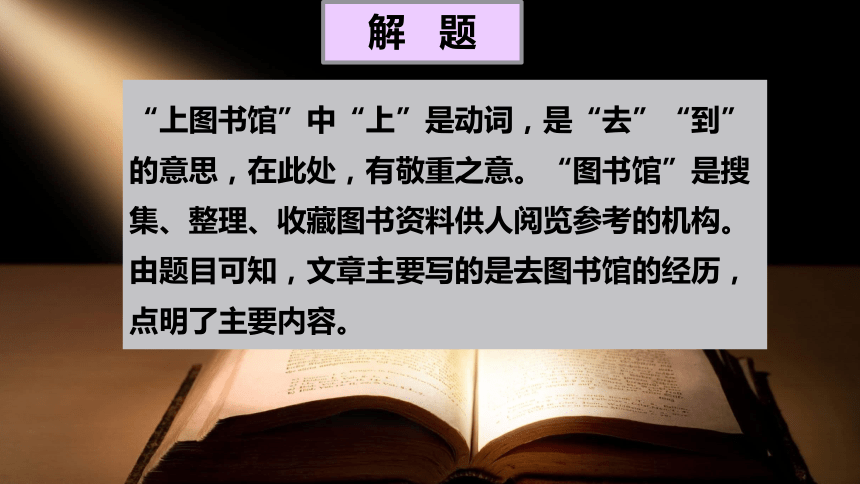

“上图书馆”中“上”是动词,是“去”“到”的意思,在此处,有敬重之意。“图书馆”是搜集、整理、收藏图书资料供人阅览参考的机构。由题目可知,文章主要写的是去图书馆的经历,点明了主要内容。

解 题

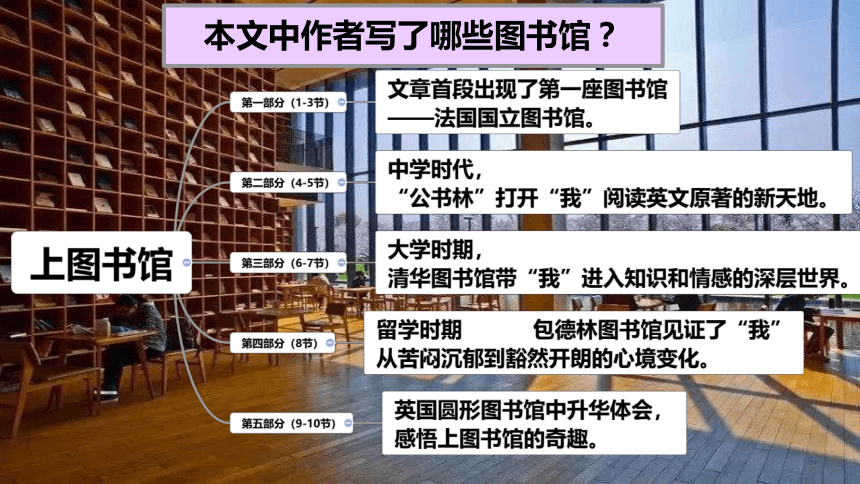

本文中作者写了哪些图书馆?

文华图书科学校的“公书林”图书馆

清华大学图书馆

英国牛津大学的包德林图书馆

英国博物馆圆形图书馆

在这些图书馆里作者侧重于描写什么?

图 书 馆

武昌公书林

清华图书馆

牛津大学 包德林图书馆

英国 圆形图书馆

宽敞宽敞、舒服、优雅

英文文学

养成习惯,心情愉悦

豪华 宽阔

西方文哲史

知识和情感的

新世界,一片灿烂

建筑华美 照明很差

古籍

苦闷沉郁到豁然开朗

建筑华美 气象万千

联想

饱含崇敬的赞美

深得奇趣

环 境

所读书籍

读 书 感 受

作者为什么要特地描写清华和牛津的图书馆里的“光”?

明确:用光烘托氛围,以及描摹心情。

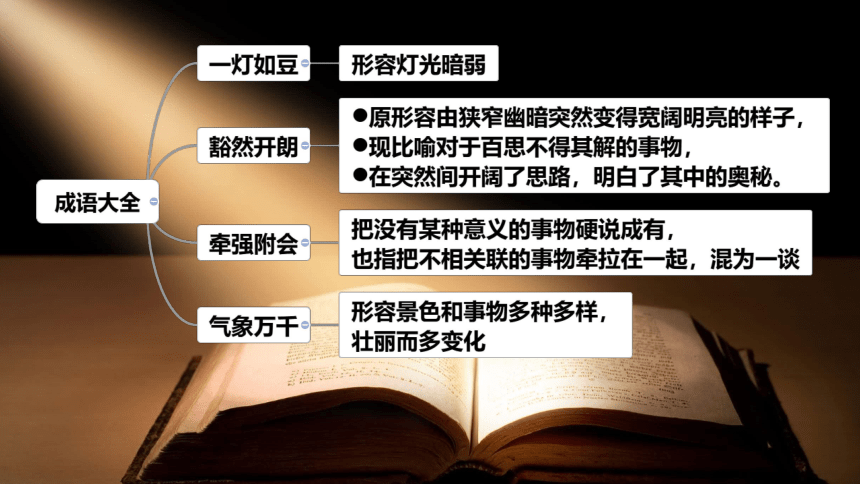

清华图书馆里的灯光温情而宁静,是作者心境的写照;知识与情感的新世界“一片灿烂”,充满光感。历史的巨变,“灯光全灭了”,一切都暗淡下来,突出了痛苦的心情。

包德林图书馆“一灯如豆”,微弱的灯光照映这链子锁住的古籍,昏暗的画面,与作者一边忧心祖国战乱,一边忙于眼前繁重功课的压抑情绪互相映衬。随着考试通过、北平解放,阳光照亮了图书馆,纵情阅读,豁然开朗。

明确:一方面,图书馆的外形“建筑华美,气象万千”“高耸的大圆顶”几个要素自然地联想到哈姆莱特赞美“苍穹”的著名台词;

另一方面,图书馆所承载的人对知识的求索这一内涵,恰好与台词中赞美的“高贵的理性,伟大的力量”相吻合。庄严神圣的穹顶,人类知识光辉的殿堂,恰好表现了作者对图书馆的礼赞。

作者此刻内心波澜壮阔,恨不得赋诗高歌,这种情绪用莎士比亚那浪漫而热烈、华丽而庄重的台词来表达,是再合适不过的了。

作者为什么会从英国的圆形图书馆联想到《哈姆莱特》中的台词?

对照黑塞和王佐良的读书经历,说说他们有什么异同。

不同点:①黑塞的读书启蒙更侧重来源于家庭;王佐良的读书基本都 是由图书馆丰富的藏书予以的支持。

②黑塞的读书过程中有过“曾经不爱读、之后放不下”的读书经历, 涉猎的范围更庞杂,王佐良的读书经历基本围绕中外文学文化,没 有这种起伏跌宕的读书心得。

③王佐良曾经因为现实的心境影响读书的心境,黑塞整体上没有提及

相同点:①都从少年时代开始读书,并由此点燃了读书的兴趣;

②都是从世界文学、经典著作等书籍开始读起;

③都从书籍上认识了东西方文化间的差异,拓宽了眼界,并由此获得 认知上的共鸣;

④都从读书中获得了知识上、情感上、精神上的新体悟;

上图书馆

王佐良

王佐良,1916年2月12日生,浙江上虞人。1995年1月19日,于北京去世。1929~1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教,1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。王佐良先生是我国英语界泰斗级人物、享誉中西的外国文学专家,在英国文学、比较文学、文体学及文学翻译等方面都有极高的造诣,跻身国际最著名英语文学专家之列,代表了中国的外国文学研究高峰。

代表作有《他》《巴黎码头边》《1948年圣诞》。翻译著作有《英国文学论文集》、中译英《雷雨》(曹禺著)。

“上图书馆”中“上”是动词,是“去”“到”的意思,在此处,有敬重之意。“图书馆”是搜集、整理、收藏图书资料供人阅览参考的机构。由题目可知,文章主要写的是去图书馆的经历,点明了主要内容。

解 题

本文中作者写了哪些图书馆?

文华图书科学校的“公书林”图书馆

清华大学图书馆

英国牛津大学的包德林图书馆

英国博物馆圆形图书馆

在这些图书馆里作者侧重于描写什么?

图 书 馆

武昌公书林

清华图书馆

牛津大学 包德林图书馆

英国 圆形图书馆

宽敞宽敞、舒服、优雅

英文文学

养成习惯,心情愉悦

豪华 宽阔

西方文哲史

知识和情感的

新世界,一片灿烂

建筑华美 照明很差

古籍

苦闷沉郁到豁然开朗

建筑华美 气象万千

联想

饱含崇敬的赞美

深得奇趣

环 境

所读书籍

读 书 感 受

作者为什么要特地描写清华和牛津的图书馆里的“光”?

明确:用光烘托氛围,以及描摹心情。

清华图书馆里的灯光温情而宁静,是作者心境的写照;知识与情感的新世界“一片灿烂”,充满光感。历史的巨变,“灯光全灭了”,一切都暗淡下来,突出了痛苦的心情。

包德林图书馆“一灯如豆”,微弱的灯光照映这链子锁住的古籍,昏暗的画面,与作者一边忧心祖国战乱,一边忙于眼前繁重功课的压抑情绪互相映衬。随着考试通过、北平解放,阳光照亮了图书馆,纵情阅读,豁然开朗。

明确:一方面,图书馆的外形“建筑华美,气象万千”“高耸的大圆顶”几个要素自然地联想到哈姆莱特赞美“苍穹”的著名台词;

另一方面,图书馆所承载的人对知识的求索这一内涵,恰好与台词中赞美的“高贵的理性,伟大的力量”相吻合。庄严神圣的穹顶,人类知识光辉的殿堂,恰好表现了作者对图书馆的礼赞。

作者此刻内心波澜壮阔,恨不得赋诗高歌,这种情绪用莎士比亚那浪漫而热烈、华丽而庄重的台词来表达,是再合适不过的了。

作者为什么会从英国的圆形图书馆联想到《哈姆莱特》中的台词?

对照黑塞和王佐良的读书经历,说说他们有什么异同。

不同点:①黑塞的读书启蒙更侧重来源于家庭;王佐良的读书基本都 是由图书馆丰富的藏书予以的支持。

②黑塞的读书过程中有过“曾经不爱读、之后放不下”的读书经历, 涉猎的范围更庞杂,王佐良的读书经历基本围绕中外文学文化,没 有这种起伏跌宕的读书心得。

③王佐良曾经因为现实的心境影响读书的心境,黑塞整体上没有提及

相同点:①都从少年时代开始读书,并由此点燃了读书的兴趣;

②都是从世界文学、经典著作等书籍开始读起;

③都从书籍上认识了东西方文化间的差异,拓宽了眼界,并由此获得 认知上的共鸣;

④都从读书中获得了知识上、情感上、精神上的新体悟;

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读