统编版高中语文必修上册《词语积累与词语解释》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册《词语积累与词语解释》课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 522.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-17 19:09:04 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

把握古今词义的联系与区别

词语积累与词语解释

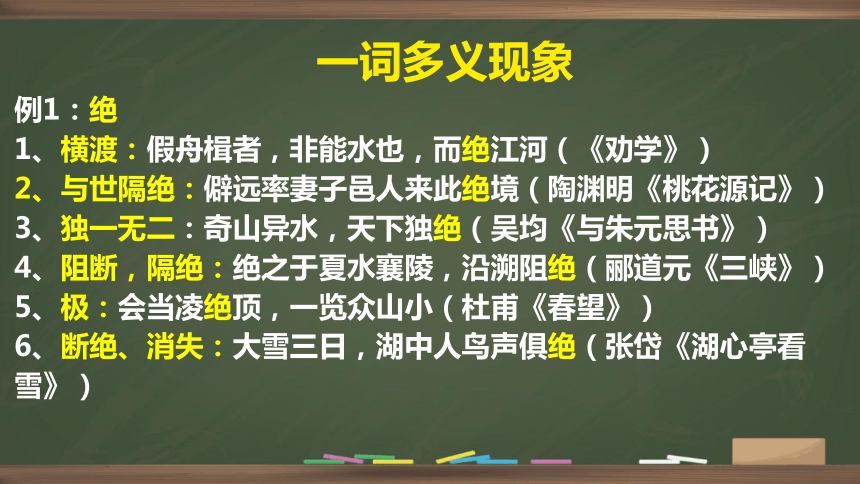

一词多义现象

例1:绝

1、横渡:假舟楫者,非能水也,而绝江河(《劝学》)

2、与世隔绝:僻远率妻子邑人来此绝境(陶渊明《桃花源记》)

3、独一无二:奇山异水,天下独绝(吴均《与朱元思书》)

4、阻断,隔绝:绝之于夏水襄陵,沿溯阻绝(郦道元《三峡》)

5、极:会当凌绝顶,一览众山小(杜甫《春望》)

6、断绝、消失:大雪三日,湖中人鸟声俱绝(张岱《湖心亭看雪》)

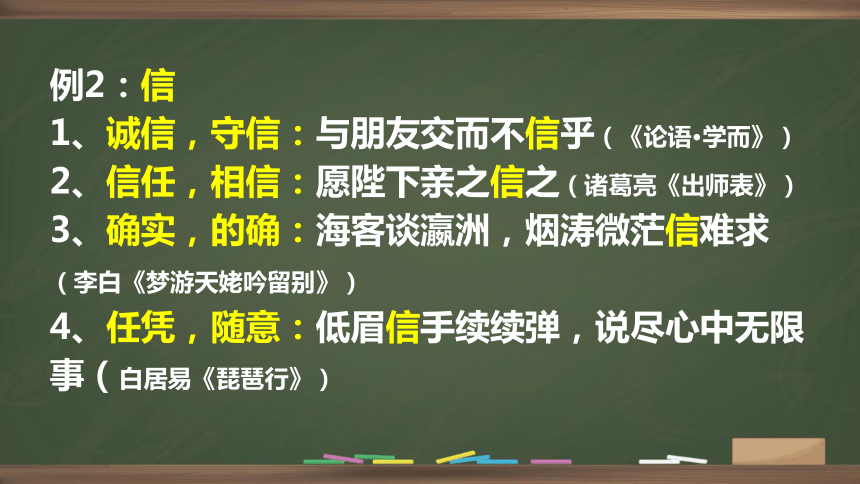

例2:信

1、诚信,守信:与朋友交而不信乎(《论语·学而》)

2、信任,相信:愿陛下亲之信之(诸葛亮《出师表》)

3、确实,的确:海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求(李白《梦游天姥吟留别》)

4、任凭,随意:低眉信手续续弹,说尽心中无限事(白居易《琵琶行》)

一个词,当它有两个以上意义的时候,其中应该有一个是本义,另外还有一个或一些是引申义。所谓引申义,是从本义“引申”出来的,即从本义产生出另外一个或几个与之有关联的意义。

词义引申有两种方式:

第一种方式,是由一个意义向各个不同方面的引申,我们称之为“辐射式引申”。

例如“節”(简化为节)字,它的本义是竹节。《说文》:“节,竹约也。”左思《吴都赋》:“竹则……苞笋抽节。”由这个本义产生出下列引申义:

1.用于树木,则指木节。

《汉书·虞诩传》:“不遇槃根错节,何以别利器乎?”

2.用于动物,则指关节。

《庄子·养生主》:“彼节者有间,而刀刃者无厚。”

3.用于时日,则指节气。

《史记·太史公自序》:“四十八位十二度二十四节。”

4.用于音乐,则为节奏。陆机《拟古》诗:“长歌赴促节。”

5.用于社会政治,则为法度。《礼记·曲礼》:“礼不踰节。”

6.用于道德方面,则为节操。文天祥《正气歌》:“时穷节乃见。”

7.用于动作,则为节制、节省(段玉裁解释“节,竹约也”说“约,缠束也”)。《论语·学而》:“节用而爱人。”

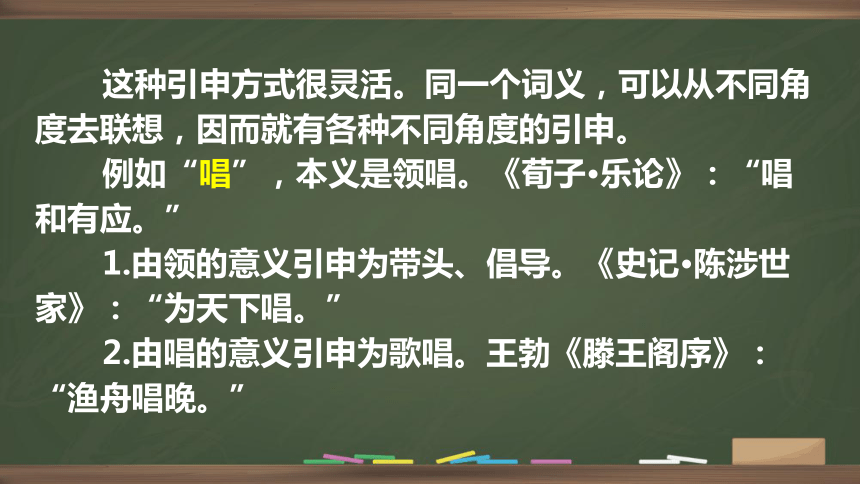

这种引申方式很灵活。同一个词义,可以从不同角度去联想,因而就有各种不同角度的引申。

例如“唱”,本义是领唱。《荀子·乐论》:“唱和有应。”

1.由领的意义引申为带头、倡导。《史记·陈涉世家》:“为天下唱。”

2.由唱的意义引申为歌唱。王勃《滕王阁序》:“渔舟唱晚。”

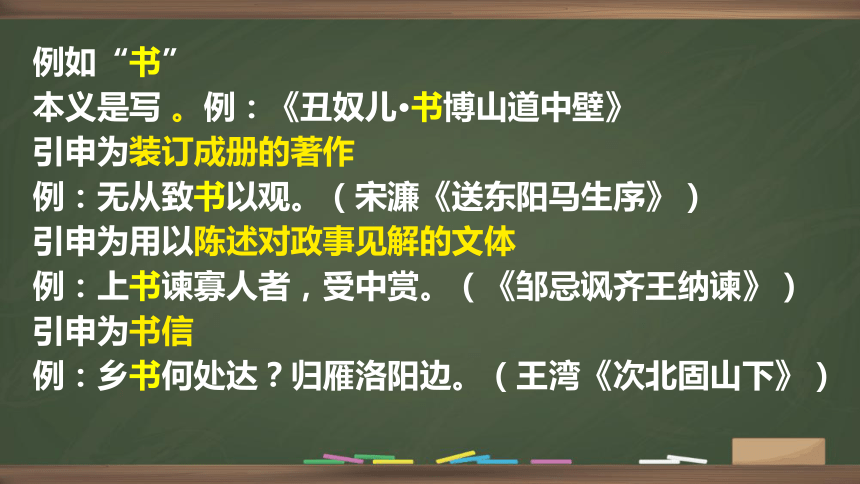

例如“书”

本义是写 。例:《丑奴儿·书博山道中壁》

引申为装订成册的著作

例:无从致书以观。(宋濂《送东阳马生序》)

引申为用以陈述对政事见解的文体

例:上书谏寡人者,受中赏。(《邹忌讽齐王纳谏》)

引申为书信

例:乡书何处达?归雁洛阳边。(王湾《次北固山下》)

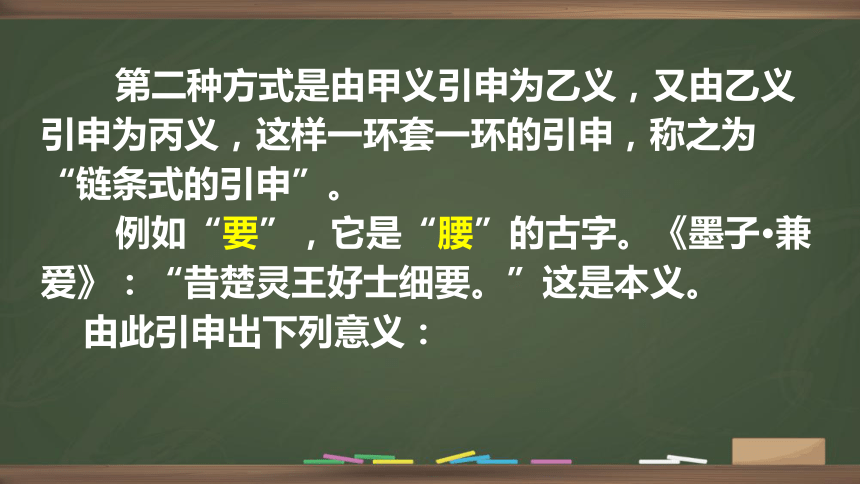

第二种方式是由甲义引申为乙义,又由乙义引申为丙义,这样一环套一环的引申,称之为“链条式的引申”。

例如“要”,它是“腰”的古字。《墨子·兼爱》:“昔楚灵王好士细要。”这是本义。

由此引申出下列意义:

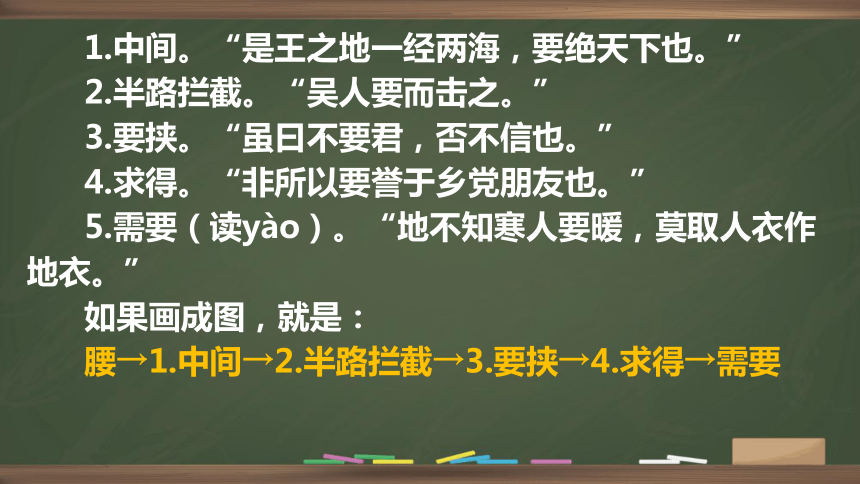

1.中间。“是王之地一经两海,要绝天下也。”

2.半路拦截。“吴人要而击之。”

3.要挟。“虽曰不要君,否不信也。”

4.求得。“非所以要誉于乡党朋友也。”

5.需要(读yào)。“地不知寒人要暖,莫取人衣作地衣。”

如果画成图,就是:

腰→1.中间→2.半路拦截→3.要挟→4.求得→需要

这种引申的特点是:其中一个意义只和它邻近的两个意义有直接联系,而与其他意义差得较远。以“要”为例,“需要”是现代汉语中常用的意义,它和“腰”的意义,乍看起来是毫无关系的。但只要我们找到它们之间的中间环节,就能清楚地看到其间词义引申发展的脉络。反过来说,有些词或字古今意义之间看不出任关系,也可能是我们还没有找到中间环节的缘故。

这两种引申方式不是截然分开的。例如“要”,除了上述引申义外,还可以从别的角度引申出别的意义。《释名·释形体》:“腰,约也。在体之中,约结而小也。”从这个角度,又引申出重要(如“要职”)、简要(如“要言不烦”)、约定(如《左传·定公五年》)“实与随人要言”)等意义。从半路拦截的意义,又可以引申出邀请的意义(如陶渊明《桃花源记》“便要还家”)。这又是辐射式的引申。

如果用图形表示,也可以画一个词义引申的树形图:。

要(腰)↗中间→半路拦截→要挟→求得→需要

→重要 ↘邀请

↘简要

↘约定

例如:闻

本义是听见

例:阡陌交通,鸡犬相闻(陶渊明《桃花源记》)

引申为听说、知道

例:村中闻此人,咸来问讯(陶渊明《桃花源记》)

由听说、知道引申为接受

例:军中问将军令,不闻天子之诏(司马迁《周亚夫军细柳》)

由听说引申为传布

例:能谤讥于市朝,闻寡人之耳者(《邹忌讽齐王纳谏》)

特指向君主报告

例:闻之于宋君(《穿井得一人》)

又由听说引申为有名、著称

例:不求闻达于诸侯(诸葛亮《出师表》)

词义引申的一般规律:通常是由具体到抽象、由个别到一般、由实词到虚词。

例如,“道”本义是道路。《史记·孙膑传》:“马陵道陕(狭)。”引申为抽象的途径、方法。

《孟子·梁惠王上》:“交邻国有道乎?”又引申为学说、道理。

《论语·学而》:“先王之道,斯为美。”这是词义由具体引申到抽象的例子。

由个别到一般的例子如:

“雌”“雄”,本来都是专就鸟类而言的。《诗经·小雅·正月》:“谁知乌(乌鸦)之雌雄?”兽类一般称“牡”。但到后来,凡是动物都可以称 “雌”“雄”,《木兰诗》:“双兔傍地走,安能辨我是雄雌?”

不仅是名词,动词也有这种情况。“涉”的本义是趟水过河。但后来凡是渡河都叫作“涉”。《荀子·子道》:“不放舟,不避风,则不可涉也。”

古汉语的连词和介词,有不少是从实词虚化而来的。虚化的一个重要途径,就是词义的引申。

例如:“被”的本义是被子。《楚辞·招魂》:“翡翠珠被。”引申为覆盖。《楚辞·招魂》:“皋兰被径兮。”又引申为蒙受。

屈原《哀郢》:“被以不慈之伪名。”又引申为介词,表示被动。

《韩非子·五蠹》:“兄弟被侵而随仇。”《韩非子》例子中“被”还保留一点蒙受的意思,这正是由实到虚过渡的痕迹。

由蒙受到表被动,关系还比较直接。有些实词的虚化,就比较曲折了。如“和”,古代常见的意义是和谐、应和,它与现代常用的连词“和”(你和我)有什么联系呢?它们之间经过了一个中间环节:由应和的意义引申为连带。杜荀鹤《山中寡妇》:“时挑野菜和根煮。”现代汉语中的成语“和衣而睡”还保留这个意义。再由连带引申为连词同、与。苏轼《赤壁赋》“客亦知夫水与月乎?”

运用修辞手法也可以产生引申义。一个词由于运用修辞手段,产生一种临时的意义,这个意义后来用得普遍,那么就渐变为固定性的意义,这个意义就是词义的引申义。如“股肱”表示得力的大臣,“鼎沸”表示动乱不安,“干戈”指战乱,“崩”指帝王死,“风”指德行,这些意义用得相当普遍,几乎没有按原义使用的。它们的引申是通过比喻和借代这样的修辞手段来实现的。

但是,我们还要注意区分词的修辞手段与词义引申的区别。

例如刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳。”“丝竹”指音乐,这是以具体代抽象。很显然,“丝竹”已经不是原来的意义了。但是这不算词义的引申。因为这种词义的改变是在一定的语言环境中临时产生的,并没有形成固定的词义。所以,这种情况只是修辞手段的运用,而不是词义的引申。

词义的扩大是指,词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之扩大,即由部分到整体,由个别到一般,由狭窄到宽泛,使古义成为今义外延的一个组成部分。

如:闭:本来专指用门闩插门,如“故外户而不闭”(《大道之行也》)。后来泛指各种闭合的动作或状态,如“闭眼”“闭嘴”等。

骑:本来专指骑马。后来泛指跨坐,对象不限于马,如“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”(李白《梦游天姥吟留别》)

词义的缩小是指,词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之缩小,即由整体到部分,由一般到个别,由宽泛到狭窄,词的今义被古义包含。如:

宫:本义是房屋的通称,如“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与”(《鱼我所欲也》)。秦汉以后专指帝王居所。

金:本来是各类金属(及其制品)的通称,如“木受绳则直,金就砺则利”(《劝学》)。现在专指金子,黄金。

词义发生转移:词从古义发展到今义,所反映的客观事物由甲范围转移到乙范围。一般来说,新义产生后,旧义就不存在了,但旧新(古今)义之间有一定的联系。

如: 涕:本义为眼泪。《说文》:“涕,泣也。”现在是指鼻涕。

汤:本义是热水,如“人持汤沃灌”(宋濂《送东阳马生序》)。现在多指食物煮后所得的汁水或烹调后汁儿特别多的副食。

词义在古今演变的历史过程中,褒贬意义相互转化的现象叫词义感彩的变化。

卑鄙:本指身份低微、见识短浅,为中性词,如“先帝不以臣卑鄙”(诸葛亮《出师表》)。现在多指(语言、行为)恶劣、不道德,为贬义词。

爪牙:本指动物的尖爪利牙,为中性词,如“蚓无爪牙之利,筋骨之强”(《劝学》)。后引申为勇士、武臣,或形容勇武,为褒义词。现在多指党羽、帮凶,为贬义词。

锻炼:古义为罗织罪名,陷害人,是一个贬义词。现在指通过体育运动使身体强壮;通过生产劳动、社会生活和工作实践,使觉悟、工作能力等提高,是一个褒义词。

贿:古义为财物,是一个中性词。如《氓》:“以尔车来,以我贿迁。”现在为贿赂,是一个贬义词。

词义轻重程度的变化是指,有些词,古义所表示的程度较轻,今义变重;有些词,古义所表示的程度较重,今义变轻。

诛:古义为谴责,责问,词义较轻。成语“口诛笔伐”之“诛”,即此义。后来发展出“杀、戮”之义,词义变重。

贼:古义为害人的人,作乱、肇祸等危害国家的人,强盗,词义较重。今义为偷东西的人,词义较轻。

请同学们思考,下面这些句子中,划线的部分是一个词还是两个词?如何理解?

1.今齐地方千里。(《邹忌讽齐王纳谏》)(地,土地;方,方圆)

2.未尝不叹息痛恨于桓、灵也。(陶渊明《桃花源记》)

(痛,痛心;恨,遗憾)

3.问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(陶渊明《桃花源记》)(无,不要;论,说)

4.因为长句,歌以赠之。(白居易《琵琶行》)(因,于是;为,写)

通过这几个句子中加点词的学习,我们不难发现,古代单音节词居多,现代以双音词为主,导致出现这种特殊的古今异义现象。阅读文言文时,碰到此类词语,我们要避免以今律古而望文生义。

学习现代汉语词语,尤其是从古代沿用而来的成语,也要注意成语中古今词义不同的现象。

1.从形式上看,成语中有些词,古今词形相同,但意义完全不同。或者古今词义虽有联系,但不容易看出来,容易造成理解错误。如:

出乖露丑:“乖”是“违背不和”“反常”“不顺”的意思,现代汉语大多表示“听话”“机灵”等义。

呼天抢地:“抢”为“碰撞”义,现为“抢劫”。

2.有些成语中的词,古今词义比较起来,既有相同之处,也有不同的地方,词义既有联系,也有区别,它们大量存在于成语中。如:变化无穷:“穷”古义表示“完、尽”“处境不好”“无路可走”等义。其它如“穷途末路”“穷且益坚”“山穷水尽”等成语中的“穷”都是古义。今义一般表示“缺乏钱财”,和“富”相对,而“穷”在古时和“达”相对。

成语中古今异义形成的原因有以下几点:

1.词义的转移。

骄傲自大:“骄”本义“马高六尺”,后指“骄傲”。

2.词义引申。

顾名思义:“顾”本义为“回头看”,后来引申为“看”,再引申为“探望”“拜访”“照顾”等多义。

3.感彩变化。

卑鄙无耻:“卑”本义“地位低下”,“鄙”指“见识短浅”是中性词,一般是单音节词连用。发展到现在,合成为“卑鄙”一词,表示品性低下,由中性词变成了贬义词。

4.词义加深。

怅恨久之:“恨”本义“遗憾”“不满足”,现在表示“仇恨”义,古今词义相比,程度加深了。

5.词义的缩小和扩大。

五谷丰登:“谷”本义是“庄稼和粮食的总称”,现在专指“稻谷”,词义缩小了。

我们在学习使用成语的时候,要避免因望文生义而误用成语。如:

1.某些管理机构缺乏“大数据思维”,以邻为壑,不与相关机构共享信息资源。公共数据中心的建设将有助于改变这种状况。

以邻为壑:拿邻国当作大水坑,把本国洪水排泄到那里去,比喻把灾祸推给别人。此处属于望文生义。

2.在语文老师的严格要求下,我逐渐改正了文不加点的毛病。

文不加点:文章一气呵成,无须修改。形容文思敏捷,写作技巧纯熟。“点”是改正、修改的意思。此处属于望文生义。

3.此文打着科学的幌子,实际上宣传的是封建迷信,这样一篇不刊之论,竟然公开刊登在一家省级大报纸上,真是令人费解。

不刊之论:比喻不能改动或不可磨灭的言论,用来形容文章或言辞的精准得当,无懈可击。刊,削除、修改。如果将其理解为“刊登”,就属于望文生义。

反馈与评价

1.梳理下面的词语,指出词义变化的情况。

菜 宫 河 臭 汤 走狗 丈夫 钩心斗角

闭门造车 粉墨登场 道貌岸然

菜:古义专指蔬菜。现泛指一切菜肴,包括肉类。

汤:古义专指热水、开水。

现指:①热水,开水;②食物煮熟后所得的汤汁; ③烹调后汁液特别多的副食;④汤药。

河:古义专指黄河。现指:①天然的或人工的大水道;②银河系;③黄河。

词义的扩大

宫:古义指房屋住宅的统称。如《尔雅》中“宫谓之室,室谓之宫”。

现专指宫殿。

臭:古义指气味。

现在一般指难闻的气味。

词义的缩小

走狗: 古义是猎狗。

现比喻受人豢养而帮助作恶的人。

丈夫:古义称成年的男子。

现指男女结婚后,男子是女子的丈夫。

钩心斗角:古义指建筑物的结构错综精密。

现比喻各用心机,互相排挤。

词义概念的转移

闭门造车:古义是只要按照同一规格,闭起门来造的车子,也能合用。

现比喻只凭主观办事,不管客观实际。

道貌岸然:古义是神态严肃高傲。

现在常用来形容故作正经,表里不一之状(含有讽刺意味)。

词义色彩的转移。

课后作业

搜集容易错误理解的成语

把握古今词义的联系与区别

词语积累与词语解释

一词多义现象

例1:绝

1、横渡:假舟楫者,非能水也,而绝江河(《劝学》)

2、与世隔绝:僻远率妻子邑人来此绝境(陶渊明《桃花源记》)

3、独一无二:奇山异水,天下独绝(吴均《与朱元思书》)

4、阻断,隔绝:绝之于夏水襄陵,沿溯阻绝(郦道元《三峡》)

5、极:会当凌绝顶,一览众山小(杜甫《春望》)

6、断绝、消失:大雪三日,湖中人鸟声俱绝(张岱《湖心亭看雪》)

例2:信

1、诚信,守信:与朋友交而不信乎(《论语·学而》)

2、信任,相信:愿陛下亲之信之(诸葛亮《出师表》)

3、确实,的确:海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求(李白《梦游天姥吟留别》)

4、任凭,随意:低眉信手续续弹,说尽心中无限事(白居易《琵琶行》)

一个词,当它有两个以上意义的时候,其中应该有一个是本义,另外还有一个或一些是引申义。所谓引申义,是从本义“引申”出来的,即从本义产生出另外一个或几个与之有关联的意义。

词义引申有两种方式:

第一种方式,是由一个意义向各个不同方面的引申,我们称之为“辐射式引申”。

例如“節”(简化为节)字,它的本义是竹节。《说文》:“节,竹约也。”左思《吴都赋》:“竹则……苞笋抽节。”由这个本义产生出下列引申义:

1.用于树木,则指木节。

《汉书·虞诩传》:“不遇槃根错节,何以别利器乎?”

2.用于动物,则指关节。

《庄子·养生主》:“彼节者有间,而刀刃者无厚。”

3.用于时日,则指节气。

《史记·太史公自序》:“四十八位十二度二十四节。”

4.用于音乐,则为节奏。陆机《拟古》诗:“长歌赴促节。”

5.用于社会政治,则为法度。《礼记·曲礼》:“礼不踰节。”

6.用于道德方面,则为节操。文天祥《正气歌》:“时穷节乃见。”

7.用于动作,则为节制、节省(段玉裁解释“节,竹约也”说“约,缠束也”)。《论语·学而》:“节用而爱人。”

这种引申方式很灵活。同一个词义,可以从不同角度去联想,因而就有各种不同角度的引申。

例如“唱”,本义是领唱。《荀子·乐论》:“唱和有应。”

1.由领的意义引申为带头、倡导。《史记·陈涉世家》:“为天下唱。”

2.由唱的意义引申为歌唱。王勃《滕王阁序》:“渔舟唱晚。”

例如“书”

本义是写 。例:《丑奴儿·书博山道中壁》

引申为装订成册的著作

例:无从致书以观。(宋濂《送东阳马生序》)

引申为用以陈述对政事见解的文体

例:上书谏寡人者,受中赏。(《邹忌讽齐王纳谏》)

引申为书信

例:乡书何处达?归雁洛阳边。(王湾《次北固山下》)

第二种方式是由甲义引申为乙义,又由乙义引申为丙义,这样一环套一环的引申,称之为“链条式的引申”。

例如“要”,它是“腰”的古字。《墨子·兼爱》:“昔楚灵王好士细要。”这是本义。

由此引申出下列意义:

1.中间。“是王之地一经两海,要绝天下也。”

2.半路拦截。“吴人要而击之。”

3.要挟。“虽曰不要君,否不信也。”

4.求得。“非所以要誉于乡党朋友也。”

5.需要(读yào)。“地不知寒人要暖,莫取人衣作地衣。”

如果画成图,就是:

腰→1.中间→2.半路拦截→3.要挟→4.求得→需要

这种引申的特点是:其中一个意义只和它邻近的两个意义有直接联系,而与其他意义差得较远。以“要”为例,“需要”是现代汉语中常用的意义,它和“腰”的意义,乍看起来是毫无关系的。但只要我们找到它们之间的中间环节,就能清楚地看到其间词义引申发展的脉络。反过来说,有些词或字古今意义之间看不出任关系,也可能是我们还没有找到中间环节的缘故。

这两种引申方式不是截然分开的。例如“要”,除了上述引申义外,还可以从别的角度引申出别的意义。《释名·释形体》:“腰,约也。在体之中,约结而小也。”从这个角度,又引申出重要(如“要职”)、简要(如“要言不烦”)、约定(如《左传·定公五年》)“实与随人要言”)等意义。从半路拦截的意义,又可以引申出邀请的意义(如陶渊明《桃花源记》“便要还家”)。这又是辐射式的引申。

如果用图形表示,也可以画一个词义引申的树形图:。

要(腰)↗中间→半路拦截→要挟→求得→需要

→重要 ↘邀请

↘简要

↘约定

例如:闻

本义是听见

例:阡陌交通,鸡犬相闻(陶渊明《桃花源记》)

引申为听说、知道

例:村中闻此人,咸来问讯(陶渊明《桃花源记》)

由听说、知道引申为接受

例:军中问将军令,不闻天子之诏(司马迁《周亚夫军细柳》)

由听说引申为传布

例:能谤讥于市朝,闻寡人之耳者(《邹忌讽齐王纳谏》)

特指向君主报告

例:闻之于宋君(《穿井得一人》)

又由听说引申为有名、著称

例:不求闻达于诸侯(诸葛亮《出师表》)

词义引申的一般规律:通常是由具体到抽象、由个别到一般、由实词到虚词。

例如,“道”本义是道路。《史记·孙膑传》:“马陵道陕(狭)。”引申为抽象的途径、方法。

《孟子·梁惠王上》:“交邻国有道乎?”又引申为学说、道理。

《论语·学而》:“先王之道,斯为美。”这是词义由具体引申到抽象的例子。

由个别到一般的例子如:

“雌”“雄”,本来都是专就鸟类而言的。《诗经·小雅·正月》:“谁知乌(乌鸦)之雌雄?”兽类一般称“牡”。但到后来,凡是动物都可以称 “雌”“雄”,《木兰诗》:“双兔傍地走,安能辨我是雄雌?”

不仅是名词,动词也有这种情况。“涉”的本义是趟水过河。但后来凡是渡河都叫作“涉”。《荀子·子道》:“不放舟,不避风,则不可涉也。”

古汉语的连词和介词,有不少是从实词虚化而来的。虚化的一个重要途径,就是词义的引申。

例如:“被”的本义是被子。《楚辞·招魂》:“翡翠珠被。”引申为覆盖。《楚辞·招魂》:“皋兰被径兮。”又引申为蒙受。

屈原《哀郢》:“被以不慈之伪名。”又引申为介词,表示被动。

《韩非子·五蠹》:“兄弟被侵而随仇。”《韩非子》例子中“被”还保留一点蒙受的意思,这正是由实到虚过渡的痕迹。

由蒙受到表被动,关系还比较直接。有些实词的虚化,就比较曲折了。如“和”,古代常见的意义是和谐、应和,它与现代常用的连词“和”(你和我)有什么联系呢?它们之间经过了一个中间环节:由应和的意义引申为连带。杜荀鹤《山中寡妇》:“时挑野菜和根煮。”现代汉语中的成语“和衣而睡”还保留这个意义。再由连带引申为连词同、与。苏轼《赤壁赋》“客亦知夫水与月乎?”

运用修辞手法也可以产生引申义。一个词由于运用修辞手段,产生一种临时的意义,这个意义后来用得普遍,那么就渐变为固定性的意义,这个意义就是词义的引申义。如“股肱”表示得力的大臣,“鼎沸”表示动乱不安,“干戈”指战乱,“崩”指帝王死,“风”指德行,这些意义用得相当普遍,几乎没有按原义使用的。它们的引申是通过比喻和借代这样的修辞手段来实现的。

但是,我们还要注意区分词的修辞手段与词义引申的区别。

例如刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳。”“丝竹”指音乐,这是以具体代抽象。很显然,“丝竹”已经不是原来的意义了。但是这不算词义的引申。因为这种词义的改变是在一定的语言环境中临时产生的,并没有形成固定的词义。所以,这种情况只是修辞手段的运用,而不是词义的引申。

词义的扩大是指,词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之扩大,即由部分到整体,由个别到一般,由狭窄到宽泛,使古义成为今义外延的一个组成部分。

如:闭:本来专指用门闩插门,如“故外户而不闭”(《大道之行也》)。后来泛指各种闭合的动作或状态,如“闭眼”“闭嘴”等。

骑:本来专指骑马。后来泛指跨坐,对象不限于马,如“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”(李白《梦游天姥吟留别》)

词义的缩小是指,词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之缩小,即由整体到部分,由一般到个别,由宽泛到狭窄,词的今义被古义包含。如:

宫:本义是房屋的通称,如“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与”(《鱼我所欲也》)。秦汉以后专指帝王居所。

金:本来是各类金属(及其制品)的通称,如“木受绳则直,金就砺则利”(《劝学》)。现在专指金子,黄金。

词义发生转移:词从古义发展到今义,所反映的客观事物由甲范围转移到乙范围。一般来说,新义产生后,旧义就不存在了,但旧新(古今)义之间有一定的联系。

如: 涕:本义为眼泪。《说文》:“涕,泣也。”现在是指鼻涕。

汤:本义是热水,如“人持汤沃灌”(宋濂《送东阳马生序》)。现在多指食物煮后所得的汁水或烹调后汁儿特别多的副食。

词义在古今演变的历史过程中,褒贬意义相互转化的现象叫词义感彩的变化。

卑鄙:本指身份低微、见识短浅,为中性词,如“先帝不以臣卑鄙”(诸葛亮《出师表》)。现在多指(语言、行为)恶劣、不道德,为贬义词。

爪牙:本指动物的尖爪利牙,为中性词,如“蚓无爪牙之利,筋骨之强”(《劝学》)。后引申为勇士、武臣,或形容勇武,为褒义词。现在多指党羽、帮凶,为贬义词。

锻炼:古义为罗织罪名,陷害人,是一个贬义词。现在指通过体育运动使身体强壮;通过生产劳动、社会生活和工作实践,使觉悟、工作能力等提高,是一个褒义词。

贿:古义为财物,是一个中性词。如《氓》:“以尔车来,以我贿迁。”现在为贿赂,是一个贬义词。

词义轻重程度的变化是指,有些词,古义所表示的程度较轻,今义变重;有些词,古义所表示的程度较重,今义变轻。

诛:古义为谴责,责问,词义较轻。成语“口诛笔伐”之“诛”,即此义。后来发展出“杀、戮”之义,词义变重。

贼:古义为害人的人,作乱、肇祸等危害国家的人,强盗,词义较重。今义为偷东西的人,词义较轻。

请同学们思考,下面这些句子中,划线的部分是一个词还是两个词?如何理解?

1.今齐地方千里。(《邹忌讽齐王纳谏》)(地,土地;方,方圆)

2.未尝不叹息痛恨于桓、灵也。(陶渊明《桃花源记》)

(痛,痛心;恨,遗憾)

3.问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(陶渊明《桃花源记》)(无,不要;论,说)

4.因为长句,歌以赠之。(白居易《琵琶行》)(因,于是;为,写)

通过这几个句子中加点词的学习,我们不难发现,古代单音节词居多,现代以双音词为主,导致出现这种特殊的古今异义现象。阅读文言文时,碰到此类词语,我们要避免以今律古而望文生义。

学习现代汉语词语,尤其是从古代沿用而来的成语,也要注意成语中古今词义不同的现象。

1.从形式上看,成语中有些词,古今词形相同,但意义完全不同。或者古今词义虽有联系,但不容易看出来,容易造成理解错误。如:

出乖露丑:“乖”是“违背不和”“反常”“不顺”的意思,现代汉语大多表示“听话”“机灵”等义。

呼天抢地:“抢”为“碰撞”义,现为“抢劫”。

2.有些成语中的词,古今词义比较起来,既有相同之处,也有不同的地方,词义既有联系,也有区别,它们大量存在于成语中。如:变化无穷:“穷”古义表示“完、尽”“处境不好”“无路可走”等义。其它如“穷途末路”“穷且益坚”“山穷水尽”等成语中的“穷”都是古义。今义一般表示“缺乏钱财”,和“富”相对,而“穷”在古时和“达”相对。

成语中古今异义形成的原因有以下几点:

1.词义的转移。

骄傲自大:“骄”本义“马高六尺”,后指“骄傲”。

2.词义引申。

顾名思义:“顾”本义为“回头看”,后来引申为“看”,再引申为“探望”“拜访”“照顾”等多义。

3.感彩变化。

卑鄙无耻:“卑”本义“地位低下”,“鄙”指“见识短浅”是中性词,一般是单音节词连用。发展到现在,合成为“卑鄙”一词,表示品性低下,由中性词变成了贬义词。

4.词义加深。

怅恨久之:“恨”本义“遗憾”“不满足”,现在表示“仇恨”义,古今词义相比,程度加深了。

5.词义的缩小和扩大。

五谷丰登:“谷”本义是“庄稼和粮食的总称”,现在专指“稻谷”,词义缩小了。

我们在学习使用成语的时候,要避免因望文生义而误用成语。如:

1.某些管理机构缺乏“大数据思维”,以邻为壑,不与相关机构共享信息资源。公共数据中心的建设将有助于改变这种状况。

以邻为壑:拿邻国当作大水坑,把本国洪水排泄到那里去,比喻把灾祸推给别人。此处属于望文生义。

2.在语文老师的严格要求下,我逐渐改正了文不加点的毛病。

文不加点:文章一气呵成,无须修改。形容文思敏捷,写作技巧纯熟。“点”是改正、修改的意思。此处属于望文生义。

3.此文打着科学的幌子,实际上宣传的是封建迷信,这样一篇不刊之论,竟然公开刊登在一家省级大报纸上,真是令人费解。

不刊之论:比喻不能改动或不可磨灭的言论,用来形容文章或言辞的精准得当,无懈可击。刊,削除、修改。如果将其理解为“刊登”,就属于望文生义。

反馈与评价

1.梳理下面的词语,指出词义变化的情况。

菜 宫 河 臭 汤 走狗 丈夫 钩心斗角

闭门造车 粉墨登场 道貌岸然

菜:古义专指蔬菜。现泛指一切菜肴,包括肉类。

汤:古义专指热水、开水。

现指:①热水,开水;②食物煮熟后所得的汤汁; ③烹调后汁液特别多的副食;④汤药。

河:古义专指黄河。现指:①天然的或人工的大水道;②银河系;③黄河。

词义的扩大

宫:古义指房屋住宅的统称。如《尔雅》中“宫谓之室,室谓之宫”。

现专指宫殿。

臭:古义指气味。

现在一般指难闻的气味。

词义的缩小

走狗: 古义是猎狗。

现比喻受人豢养而帮助作恶的人。

丈夫:古义称成年的男子。

现指男女结婚后,男子是女子的丈夫。

钩心斗角:古义指建筑物的结构错综精密。

现比喻各用心机,互相排挤。

词义概念的转移

闭门造车:古义是只要按照同一规格,闭起门来造的车子,也能合用。

现比喻只凭主观办事,不管客观实际。

道貌岸然:古义是神态严肃高傲。

现在常用来形容故作正经,表里不一之状(含有讽刺意味)。

词义色彩的转移。

课后作业

搜集容易错误理解的成语

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读