2024—2025学年度四川省成都市石室中学高一第二学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度四川省成都市石室中学高一第二学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 543.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

成都石室中学2024-2025学年度下期高2027届期中考试

历史试卷

试卷说明:

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共27题,共100分。考试时间为75分钟。考试结束后,将答题卡交回。

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、字迹清楚。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答。

4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

第I卷

本卷共24个小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.两河流域中下游地区是冲积平原,缺乏矿产资源及建筑的石材、木材。此地商人在公元前5千纪就活动在巴林、阿曼等地,公元前3千纪又活跃在印度河流域。埃及早王朝时期,苏美尔城邦已建立复杂商路网络,后继统治者也将控制商路作为军事扩张的目的之一。这表明()

A.对外贸易主导两河流域文明进程 B.资源匮乏是商业发展的根本动力

C.商业活动受地理环境因素的影响 D.军事扩张以控制商路为主要目的

2.如表为不同史籍关于“胡夫金字塔建造目的”的历史叙述。据此推断最合理的是()

史料内容 史料来源

“金字塔是法老永恒之居所,其灵魂将由此升入天国与众神结合。” 古埃及《金字塔文》

“胡夫王下令建造他的陵墓,以此彰显他对上下埃及的统治权威。” 古埃及《帕勒莫石碑》

“胡夫金字塔内发现墓室与石棺,甬道结构指向猎户座,象征法老灵魂回归星辰。” 考古报告《吉萨高原的发现》

A.金字塔为法老陵墓与权威象征 B.金字塔乃灵魂升天重要媒介

C.法老建金字塔以强化神权统治 D.金字塔主要用于宗教与天文

3.公元10世纪左右,由于农业技术的改进,谷物的单位面积产量有了显著的提高,农民也就有能力将自己剩余的农产品卖给商人,换得货币,在向封建主缴纳一笔赎金后,可以获得人身自由,还可以到城市生活。庄园主为了满足个人的欲望,很愿意把实物地租改为货币地租。这反映了当时西欧社会

A.资本主义萌芽的兴起 B.兴起了城市自治运动

C.封建农奴制度的崩溃 D.孕育着社会转型因素

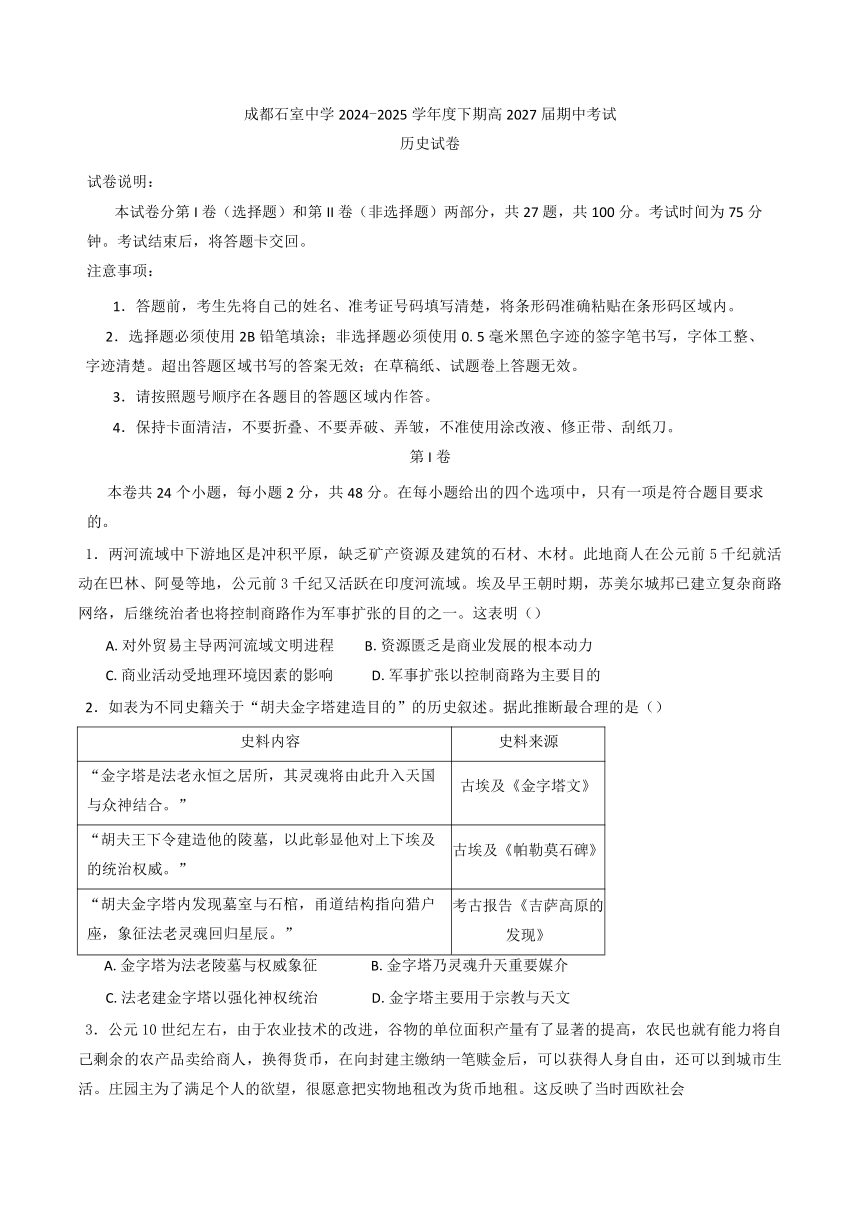

4.下图是拜占庭帝国皇帝巴西尔二世(1025年去世)的画像,巴西尔上方是上帝,左右簇拥他的是天使,脚下跪伏的是他的臣民。该画像作为史料,突出反映出拜占庭帝国()

A.封君封臣的权力结构 B.延续日耳曼政治传统

C.教权至上的政治模式 D.君权神授的思想观念

5.15世纪末,英国国王亨利七世解散贵族私兵,设立专门审理权贵要案的“星室法庭”,又提升没有家族背景的中产者为新贵族,让他们掌管朝政。同时,他打破庄园法庭的藩篱,统一了国家司法制度。英国的这些做法()

A.加速了宗教改革的进程 B.改变了“王在法下”的传统

C.重塑了英国的法律体系 D.推动了专制王权国家发展

6.15、16世纪,随着征服地区的扩大,奥斯曼人逐渐适应了被征服地区的环境和条件,其治国手法更为官僚与集中。由于其边界与劲敌相邻,他们开始改变自己的军事传统。结果,当其他游牧民族所建帝国因不能适应新军事技术而遭遇失败时,奥斯曼帝国迅速演变为火药帝国,他们的力量足以击溃骑兵,攻破城墙。上述做法()

A.巩固了奥斯曼人的统治秩序 B.说明奥斯曼文化具有包容性

C.推动了亚欧文明的交流互鉴 D.加速了骑士阶层的瓦解步伐

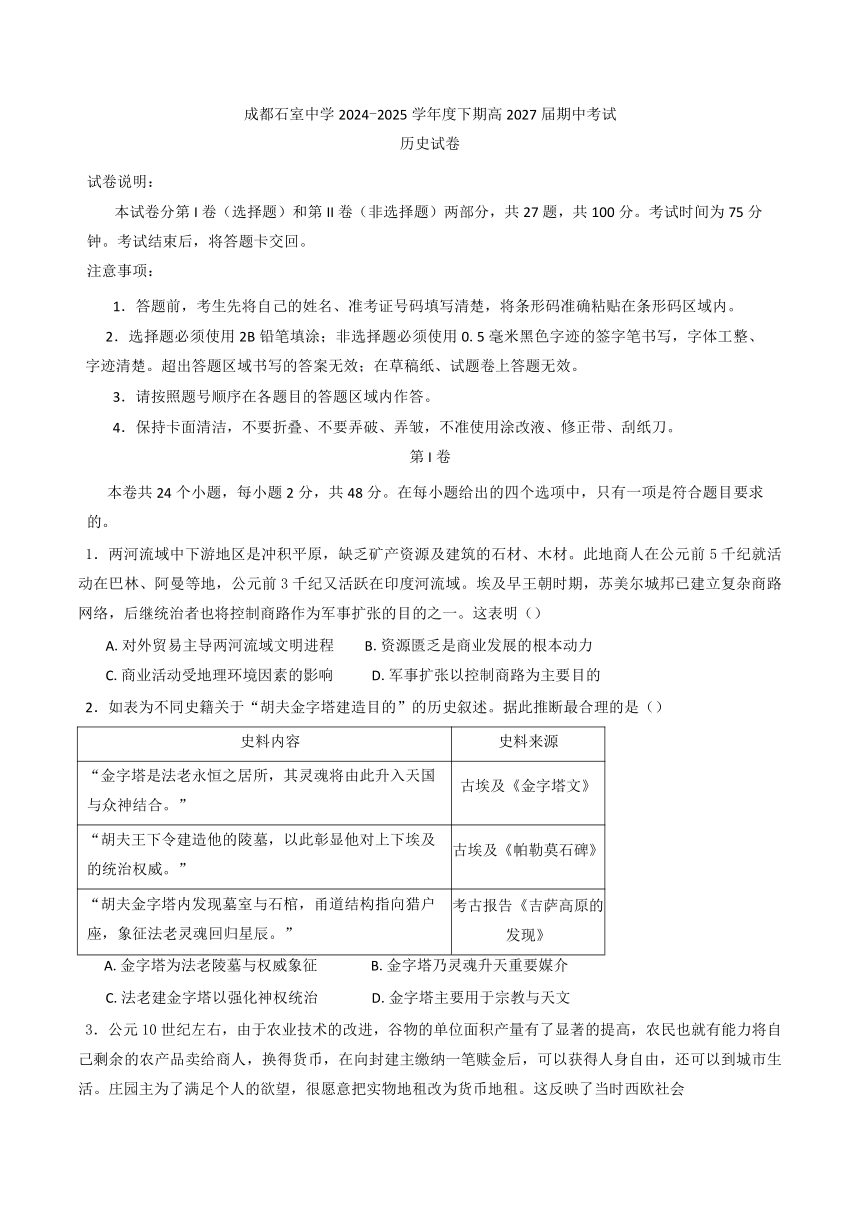

7.“奇南帕”是美洲一种高度依赖水源的农业系统,阿兹特克人在湖泊沼泽地的淤泥中挖掘运河,并将挖出的淤泥堆积在一起,在运河之间形成小岛一样的农田(如下图所示),农民会挑选最健壮的种子移植到奇南帕上。这一做法()

A.表明当地农业经营方式多样 B.有利于当地人口的增长

C.是世界领先的农业耕作方式 D.促进了美洲作物的传播

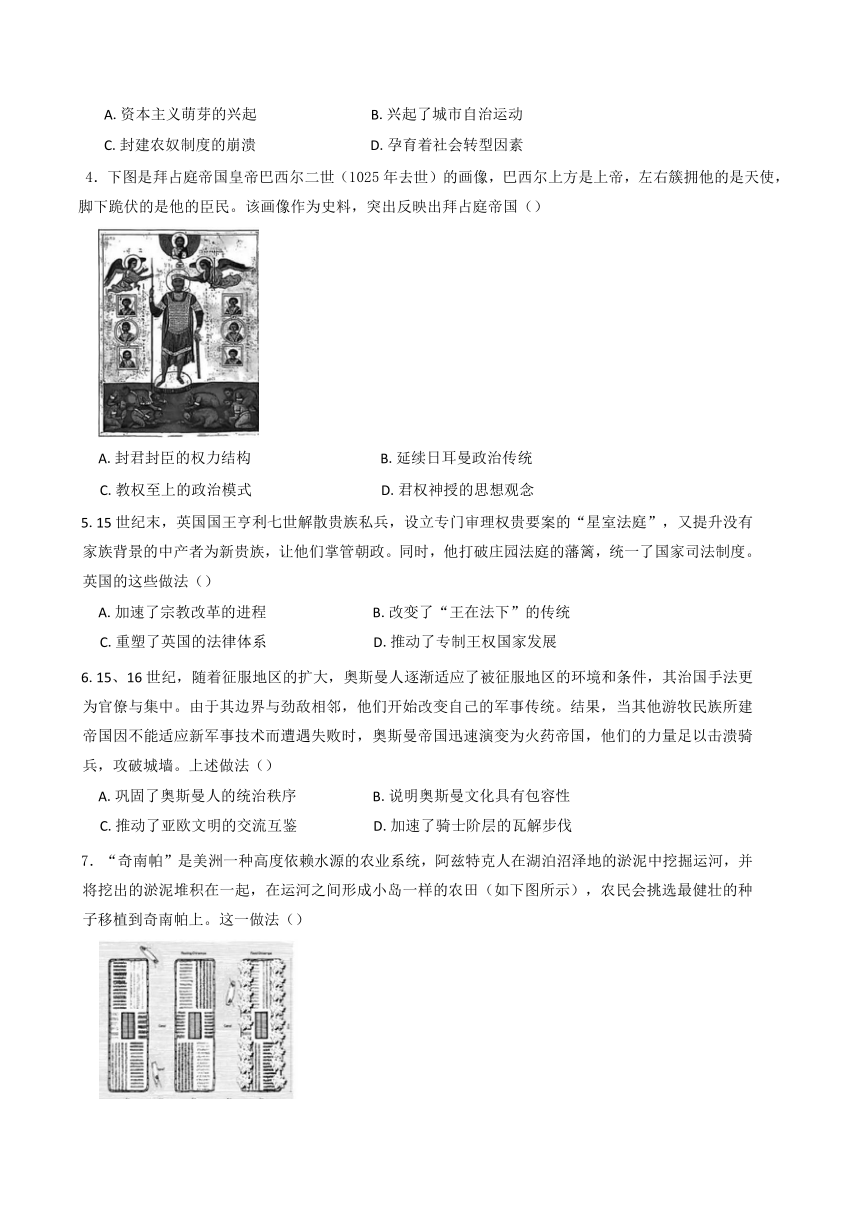

8.1492年,德国纽伦堡地理学家马丁·贝海姆请工匠打造了一个地球仪-“地球苹果”(如下图所示)。该地球仪上面标注出了2000个地名、100多幅插图、48面旗帜、50多个图例。麦哲伦出航时将其随身携带,并在上面画出了他打算航行的路线。这说明当时()

A.“地圆说”得到了广泛认可 B.地理学进步助推新航路开辟

C.德国的航海水平领先欧洲 D.合作开辟新航路的意识浓厚

9.根据统计,从1559年到1620年,英国占有40座庄园以上的土地显贵由原来的39家锐减至19家。1600年时,大约2/3的英国旧贵族在财政上不仅入不敷出,甚至濒临破产。到都铎王朝(1485~1603)末期,由旧贵族组成的上层结构似乎已接近解体的边缘。出现上述现象的原因可能是()

A.大量美洲金银的涌入 B.资本主义萌芽的兴起

C.西欧社会结构的变动 D.商业经营方式的变动

10.马尼拉大帆船是16世纪下半叶至19世纪初航行于菲律宾的马尼拉与墨西哥的阿卡普尔科之间的货运船只,是一种木制帆船。中国的生丝、丝绸、瓷器等产品通过马尼拉大帆船进入墨西哥港口,遍销西班牙本土及其殖民地。但是,持续二百多年的马尼拉大帆船贸易在19世纪初戛然而止,其主要原因是()

A.工业革命发生后蒸汽船的竞争优势明显

B.清政府实行限制和禁止对外贸易的政策

C.自由贸易政策被资本主义国家普遍接受

D.西属拉丁美洲的民族独立运动成果显著

11.马丁·路德采用当地的、自己的德语翻译《圣经》时,打破了只能用拉丁文传教的局限。他的翻译原则是必须问家里的母亲、街上的孩子、市集的普通人,看他们怎么说话,然后以他们的说话方式为依据进行翻译。马丁·路德的翻译活动()

A.着眼于普及平民教育 B.利于德国民族意识觉醒

C.动摇了民众宗教信仰 D.旨在强化德国封建王权

12.启蒙运动时期,“中国热”一度在欧洲流行。如伏尔泰改编的剧本《中国孤儿》,将中国描绘成一个宗教宽容、君主贤明的理想国度;而孟德斯鸠则从方方面面抨击中国的弊端。两位启蒙思想家对中国持不同看法,但却共同关注中国的目的是()

A.为自己的思想主张寻找依据 B.为建立民主共和制营造舆论

C.寻找推翻法国君主制的良策 D.热衷于吸收博大的东方文化

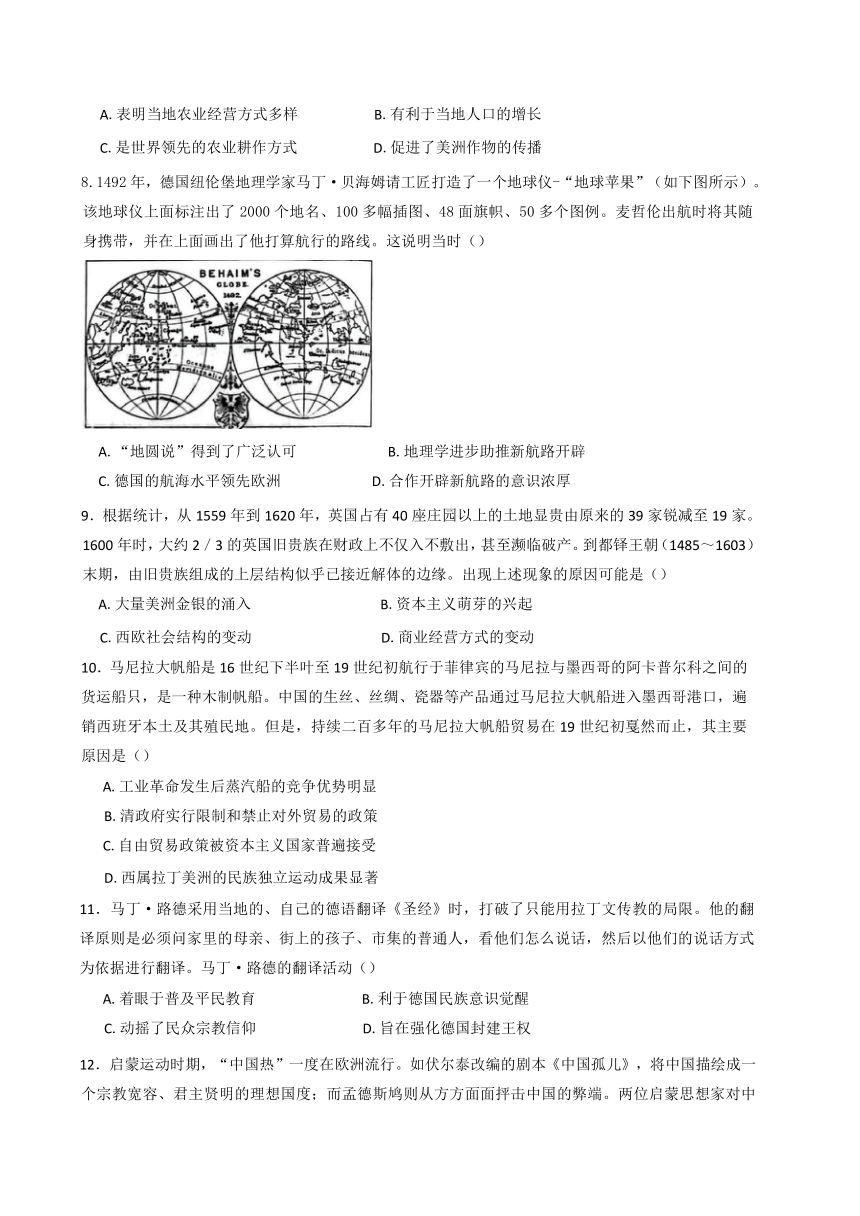

13.下图为一位高三学生在学完某国近代政治制度后,用物理电路知识绘制的图示。由此可推知该国政体()

A.国民居于权力的核心地位 B.帝国议会制衡政府首脑

C.带有浓厚的专制主义色彩 D.联邦议会控制立法大权

14.19世纪后半期逐步出现了技术进步的制度化。更多的先进的工业企业不再满足于接受技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的试验来追寻这种技术创新,科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。据此可知,第二次工业革命()

A.以电力技术的广泛应用为标志

B.科学技术与生产紧密结合

C.生产组织和管理方式发生变革 D.推动旧产业部门技术改造

15.下图反映的是1754-1845年英国兰开夏地区(著名工业区)结婚青年识字率。影响兰开夏地区结婚青年识字率变动的主要原因是()

A.劳动力市场需求导向的变化 B.民主法治的发展

C.男女平等意识的传播和实践 D.垄断组织的出现

16.巴黎公社的真正秘密就在于“它实质上是生产者阶级同占有者阶级斗争的产物,是终于发现的可以使劳动在经济上获得解放的政治形式”。这次革命“找到了在革命胜利时把这一权力保持在人民自己手中的办法,即用他们自己的政府机器去代替统治阶级的国家机器、政府机器”。这体现出巴黎公社()

A.推动了国际工人运动的深入发展 B.尝试建立无产阶级专政

C.发现了资本主义制度剥削的秘密 D.深受马克思主义的影响

17.1883年,荷兰以殖民地为展题举办展览。随后,1894年比利时安特卫普世界博览会设置殖民地馆,1896年德国在柏林举办了殖民展览会,1900年巴黎世界博览会也包含了殖民展览。以上材料主要反映出()

A.宗主国对殖民地的管控日益严密 B.工业革命的成果突飞猛进

C.西欧国家的殖民扩张始于19世纪 D.欧洲列强间殖民竞争激烈

18.1905年孟加拉分治法案颁布后,提拉克率先号召加尔各答黄麻工厂的工人罢工,并同步组织恒河流域的棉农拒售原料给英资企业。1907年,在旁遮普铁路工人大罢工中,提拉克领导超过3万名工人和10万名农民参与抗议活动,迫使英国殖民政府首次启用《紧急状态法》。由此可知,提拉克()

A.注重群众性的社会动员 B.主张非暴力的反殖斗争方式

C.改变了反英斗争的目标 D.聚焦于改善工农的经济状况

19.一战中,英国除了向美国提供隐瞒了官方背景的宣传材料外,还以保护弱小国家独立的名义进行战争宣传。其中以维护比利时国家的独立作为主要的宣传手段,宣传德国在比利时犯下的种种暴行,以保护弱小国家独立的方式激起中立国家对德国的仇恨。英国的做法旨在()

A.肯定废除殖民主义的正义性 B.打击德国军国主义分子嚣张气焰

C.增加协约国取得胜利的筹码 D.推动民族自决原则在殖民地传播

20.有学者指出,俄国临时政府“犹如一头“倔牛”,自始至终不去解决包括除政权组织问题之外,诸如布尔什维克党人在革命之初便提出“和平、土地、面包'等迫切需要解决的问题”,并把这些问题推至遥遥无期的立宪会议。据此可推知,临时政府的做法()

A.加速了十月革命的发生 B.激发了俄国民众的民主意识

C.巩固了自身的统治秩序 D.延缓了社会主义革命的到来

21.20世纪30年代初,苏联就已经掌握了摩托车、手表、照相机、挖掘机、高标号水泥等技术。从1932年起,苏联开始参照德国、美国的最新设计生产新车型。到1934年,自动和半自动车床-无心研磨机和铣螺纹机-在苏联首次生产。这些成就的取得主要是由于当时苏联()

A.践行了社会主义工业化战略 B.解决了苏联模式弊端

C.延续了新经济政策某些做法 D.优化了国民经济布局

22.20世纪30年代,墨西哥卡德纳斯执政期间进行改革。在经济领域,实施国有化政策,将石油等重要行业收归国有,同时开展土地改革,使大量农民获得土地;在社会方面,积极改善劳动人民的生活条件,提高社会福利水平。这次改革()

A.彻底消除了外国资本在墨西哥的影响

B.以牺牲经济发展为代价换取社会公平

C.照搬当时美国罗斯福新政的经济举措

D.推动墨西哥经济发展并巩固政权统治

23.下图是英国著名漫画家大卫·洛在1945年6月创作的时政漫画。图中英文意为“联合国俱乐部规则:所有球员一起玩的目的不是去束缚别的球员的风格(这样做是不切实际的)”。该漫画意在说明( )

A.同盟关系的延续与巩固

B.冷战时期大国间的对抗争夺

C.大国一致原则初现成效

D.联合国协调各国利益的困难

24.在经济大危机的背景下,英国首相张伯伦等人认为,法国对捷克履行军事义务就成了英法同盟的一个威胁,因此而卷入注:图中人物从左向右依次为:斯大林、一场战争,对英国来说是不能承受之重。所以,当希特勒在1938丘吉尔、杜鲁门、戴高乐、宋子文。年抛出苏台德问题时,最紧张的是唯恐被卷入战争的英国。由此可见,当时()

A.英法无力抵御法西斯的扩张 B.经济危机影响英国对外政策

C.德国法西斯主导了欧洲局势 D.欧洲的战争策源地已经形成

第II卷

本卷包括三道必答题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一亚历山大能够治理越来越多的疆土,是因为他愿意依赖当地的高层精英,他说过,“我们必须对这些人表现出足够的仁慈。他们的忠诚才能使我们的帝国稳定长久”,他使地方官员和元老保留原有职位,继续管理被征服的城镇和地区。亚历山大本人也极力避免自己被塑造成一个入侵的征服者的形象,他将自己塑造成一个古代王国的最新继承者。他是一位精力充沛的新城市的创建者,这些城市通常都以他自己的名字命名,新城市的防御能力强大,建有独立的要塞和堡垒,亚历山大通过修建防御工事以保护新近征服的领土。尽管亚历山大的突然去世引发了一场他手下高级将领之间的动荡和内讧,但他留在身后的巨大遗产,以及他推动的古希腊文明与波斯、印度、中亚及中国文明的交汇融合对后世产生了深远影响。

-摘编自[英]彼得·弗兰科潘《丝绸之路:一部全新的世界史》

材料二罗马共和国在地中海世界的早期扩张过程中充分利用了自身的本土殖民传统,采取“订立盟约”和“海外殖民”,并辅以“强制外交”和“遗嘱继承”的方式实现扩张和统治。

然而,在地中海世界(除埃及外),几乎没有大一统国家的“先例”可循。在罗马帝国之前,无论是雅典还是斯巴达,都未能形成跨区域的稳定的统一国家和等级制帝国秩序。地中海地区大一统国家的形成需突破城邦国家“小国寡民”的身份认同,形成统一的跨城邦的世界公民身份观念。罗马帝国的早期阶段由于缺乏西亚的家长制王朝观念和君主制大一统帝国传统,所以需要重新摸索一套能够突破古典城邦意识,且能够构建大一统帝国的扩张模式和统治的政策来维持帝国秩序。

-摘编自龙沛《公元1-7世纪罗马帝国与波斯帝国统治模式的起源、演进与对抗机制论析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括亚历山大维持帝国统治的举措。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出罗马帝国建立过程中所面临的困境。(4分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析亚历山大帝国和罗马帝国的建立对人类文明发展的推动作用。(6分)

26.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一欧洲探险家和他们的追随者在世界各地的民族之间建立了联系:各个人群之间的互动反过来产生了规模空前的交流,这些交流跨越了不同的社会和文化区域。有一些交流是生物种群方面的;植物、粮食作物、动物、人口以及病菌都传播到未曾到达过的地区。航海探险唤醒了商业贸易的繁荣,为了寻求贸易机会,欧洲商人走遍了全世界的海港码头。到16世纪晚期,他们在印度洋,大西洋和太平洋海域的战略要地都建立了武装商埠,18世纪中叶,他们已经建立起环球贸易和交通网络。

-摘编自杰里·本特利等著《新全球史:文明的传承与交流》

材料二资产阶级竭力在全世界拓展市场,抢占原料产地,使世界贸易的范围和规模迅速扩大。蒸汽机车和轮船的出现大大改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为便捷。资产阶级凭借着工业革命带来的强大经济和军事实力,推销工业品,收购原材料,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中。1870年以后的三十多年间,世界贸易额增长了三倍左右。亚、非和拉美等地区的非工业国家生产的粮食和原料源源不断地运往工业化国家,工业化国家生产的工业品则销往全世界。对外投资的规模不断扩大,加强了欧美投资国与资金接受国之间的经济联系。

-人民教育出版社《普通高中课程标准实验教科书历史2》

材料三经济全球化是一个历史发展过程,可以追溯到新航路的开辟和资本主义在西欧的兴起。从此,资本主义经济不断向世界扩展。第二次世界大战后,特别是20世纪90年代以来,经济领域的全球化速度大大加快,出现了崭新的局面。各国的生产活动密切联系,相互依赖,相互渗透,连成一体。

-岳麓书社《普通高中课程标准实验教科书历史(II)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括16-18世纪中叶世界各地交流的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪世界市场有哪些发展。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述推动世界市场形成发展的原因。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

从时间轴中选择两个史实,并额外增加一个史实,围绕这三个史实拟定一个论题,运用世界近代史知识予以阐述。(要求:明确写出三个史实,论题明确,史论结合,逻辑清晰

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A D D D A B B A D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B A C B A B D A C A

题号 21 22 23 24

答案 A D D B

25.(1)举措:任用当地精英;塑造政治形象;大规模建设新城,并强化城市防御;承袭波斯制度;推行行省制度;宣扬君权神授;推广希腊文化。(4点8分)

(2)困境:缺乏大一统的帝国传统;缺乏家长制的王朝观念;缺乏跨城邦的世界公民身份意识。(2点4分)

(3)作用:推广了希腊文化,密切了不同区域的联系;促进了东西方文化的交流与融合;创造了独特的文明成就,推动了西方社会文化的发展;有利于人类文明的传承与发展,推动了人类社会的进步。(4点8分)

26.(1)特点:交流范围广泛,涉及全球不同地区,包括印度洋、大西洋和太平洋海域。交流内容多样,不仅有生物种群的交流,如植物、粮食作物、动物、人口以及病菌的传播,还有商业贸易的交流。具有侵略性,欧洲通过建立武装商埠来实现贸易和交流。以欧洲为主导,欧洲探险家和商人在交流中占据主动地位。(4点8分)

(2)发展:贸易范围和规模迅速扩大,世界贸易额大幅增长。资本主义国家主导,资产阶级凭借工业革命的成果,将更多地区纳入资本主义世界市场。国际分工形成,亚、非和拉美等地区提供原料,工业化国家提供工业品。对外投资规模扩大,加强了欧美投资国与资金接受国之间的经济联系。(3点6分)

(3)原因:新航路开辟;工业革命推动了世界贸易的发展和国际分工的形成;殖民扩展推动世界各地联系的加强;交通和通讯技术的进步,使世界各地的联系更加便捷和紧密;跨国公司的发展,在全球范围内组织生产和销售,促进了资本、技术和人员的流动。(4点8分)

27.(12分)

【示例一】

史实:瓦特改良蒸汽机、资本主义制度在全球确立、《共产党宣言》发表。(2分)

论题:资本主义国家的工业化加速了世界的分化。(2分)

阐述:18世纪后期到19世纪中叶,英国率先开展工业革命,人类进入蒸汽时代,此后各主要资本主义国家相继投入工业化浪潮。资产阶级通过革命与改革,确立、完善资本主义制度,逐渐取得对世界的支配和统治地位。与此同时,随着资本主义制度的弊病逐渐显现,欧洲爆发三大工人运动,无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台,为马克思主义诞生提供阶级基础。综上所述,工业革命不但加速了资本主义制度的确立和发展,还加剧了贫富分化并刺激了国际工人运动蓬勃发展。(8分)

【示例二】

史实:文艺复兴、牛顿力学体系、启蒙运动。(2分)

论题:思想革命与科学革命相互促进。(2分)

阐述:文艺复兴时期的学者和艺术家开始重新研究和翻译古典著作,古代科学和哲学思想再次进入人们的视野。人们质疑传统观念和权威,为新的科学思想发展铺平了道路;宗教改革激发了人们对思想自由和个人独立思考的追求,为科学思想的自由发展提供了空间。因此,文艺复兴和宗教改革为近代科学的兴盛打下了坚实的基础。科学进步对认识人类社会发展带来新的启发,如牛顿力学科学地揭示了宇宙的奥秘,沉重打击了封建神学,为启蒙运动的发展提供了理论基础,促进了启蒙运动的发生。(8分)

历史试卷

试卷说明:

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共27题,共100分。考试时间为75分钟。考试结束后,将答题卡交回。

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、字迹清楚。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答。

4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

第I卷

本卷共24个小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.两河流域中下游地区是冲积平原,缺乏矿产资源及建筑的石材、木材。此地商人在公元前5千纪就活动在巴林、阿曼等地,公元前3千纪又活跃在印度河流域。埃及早王朝时期,苏美尔城邦已建立复杂商路网络,后继统治者也将控制商路作为军事扩张的目的之一。这表明()

A.对外贸易主导两河流域文明进程 B.资源匮乏是商业发展的根本动力

C.商业活动受地理环境因素的影响 D.军事扩张以控制商路为主要目的

2.如表为不同史籍关于“胡夫金字塔建造目的”的历史叙述。据此推断最合理的是()

史料内容 史料来源

“金字塔是法老永恒之居所,其灵魂将由此升入天国与众神结合。” 古埃及《金字塔文》

“胡夫王下令建造他的陵墓,以此彰显他对上下埃及的统治权威。” 古埃及《帕勒莫石碑》

“胡夫金字塔内发现墓室与石棺,甬道结构指向猎户座,象征法老灵魂回归星辰。” 考古报告《吉萨高原的发现》

A.金字塔为法老陵墓与权威象征 B.金字塔乃灵魂升天重要媒介

C.法老建金字塔以强化神权统治 D.金字塔主要用于宗教与天文

3.公元10世纪左右,由于农业技术的改进,谷物的单位面积产量有了显著的提高,农民也就有能力将自己剩余的农产品卖给商人,换得货币,在向封建主缴纳一笔赎金后,可以获得人身自由,还可以到城市生活。庄园主为了满足个人的欲望,很愿意把实物地租改为货币地租。这反映了当时西欧社会

A.资本主义萌芽的兴起 B.兴起了城市自治运动

C.封建农奴制度的崩溃 D.孕育着社会转型因素

4.下图是拜占庭帝国皇帝巴西尔二世(1025年去世)的画像,巴西尔上方是上帝,左右簇拥他的是天使,脚下跪伏的是他的臣民。该画像作为史料,突出反映出拜占庭帝国()

A.封君封臣的权力结构 B.延续日耳曼政治传统

C.教权至上的政治模式 D.君权神授的思想观念

5.15世纪末,英国国王亨利七世解散贵族私兵,设立专门审理权贵要案的“星室法庭”,又提升没有家族背景的中产者为新贵族,让他们掌管朝政。同时,他打破庄园法庭的藩篱,统一了国家司法制度。英国的这些做法()

A.加速了宗教改革的进程 B.改变了“王在法下”的传统

C.重塑了英国的法律体系 D.推动了专制王权国家发展

6.15、16世纪,随着征服地区的扩大,奥斯曼人逐渐适应了被征服地区的环境和条件,其治国手法更为官僚与集中。由于其边界与劲敌相邻,他们开始改变自己的军事传统。结果,当其他游牧民族所建帝国因不能适应新军事技术而遭遇失败时,奥斯曼帝国迅速演变为火药帝国,他们的力量足以击溃骑兵,攻破城墙。上述做法()

A.巩固了奥斯曼人的统治秩序 B.说明奥斯曼文化具有包容性

C.推动了亚欧文明的交流互鉴 D.加速了骑士阶层的瓦解步伐

7.“奇南帕”是美洲一种高度依赖水源的农业系统,阿兹特克人在湖泊沼泽地的淤泥中挖掘运河,并将挖出的淤泥堆积在一起,在运河之间形成小岛一样的农田(如下图所示),农民会挑选最健壮的种子移植到奇南帕上。这一做法()

A.表明当地农业经营方式多样 B.有利于当地人口的增长

C.是世界领先的农业耕作方式 D.促进了美洲作物的传播

8.1492年,德国纽伦堡地理学家马丁·贝海姆请工匠打造了一个地球仪-“地球苹果”(如下图所示)。该地球仪上面标注出了2000个地名、100多幅插图、48面旗帜、50多个图例。麦哲伦出航时将其随身携带,并在上面画出了他打算航行的路线。这说明当时()

A.“地圆说”得到了广泛认可 B.地理学进步助推新航路开辟

C.德国的航海水平领先欧洲 D.合作开辟新航路的意识浓厚

9.根据统计,从1559年到1620年,英国占有40座庄园以上的土地显贵由原来的39家锐减至19家。1600年时,大约2/3的英国旧贵族在财政上不仅入不敷出,甚至濒临破产。到都铎王朝(1485~1603)末期,由旧贵族组成的上层结构似乎已接近解体的边缘。出现上述现象的原因可能是()

A.大量美洲金银的涌入 B.资本主义萌芽的兴起

C.西欧社会结构的变动 D.商业经营方式的变动

10.马尼拉大帆船是16世纪下半叶至19世纪初航行于菲律宾的马尼拉与墨西哥的阿卡普尔科之间的货运船只,是一种木制帆船。中国的生丝、丝绸、瓷器等产品通过马尼拉大帆船进入墨西哥港口,遍销西班牙本土及其殖民地。但是,持续二百多年的马尼拉大帆船贸易在19世纪初戛然而止,其主要原因是()

A.工业革命发生后蒸汽船的竞争优势明显

B.清政府实行限制和禁止对外贸易的政策

C.自由贸易政策被资本主义国家普遍接受

D.西属拉丁美洲的民族独立运动成果显著

11.马丁·路德采用当地的、自己的德语翻译《圣经》时,打破了只能用拉丁文传教的局限。他的翻译原则是必须问家里的母亲、街上的孩子、市集的普通人,看他们怎么说话,然后以他们的说话方式为依据进行翻译。马丁·路德的翻译活动()

A.着眼于普及平民教育 B.利于德国民族意识觉醒

C.动摇了民众宗教信仰 D.旨在强化德国封建王权

12.启蒙运动时期,“中国热”一度在欧洲流行。如伏尔泰改编的剧本《中国孤儿》,将中国描绘成一个宗教宽容、君主贤明的理想国度;而孟德斯鸠则从方方面面抨击中国的弊端。两位启蒙思想家对中国持不同看法,但却共同关注中国的目的是()

A.为自己的思想主张寻找依据 B.为建立民主共和制营造舆论

C.寻找推翻法国君主制的良策 D.热衷于吸收博大的东方文化

13.下图为一位高三学生在学完某国近代政治制度后,用物理电路知识绘制的图示。由此可推知该国政体()

A.国民居于权力的核心地位 B.帝国议会制衡政府首脑

C.带有浓厚的专制主义色彩 D.联邦议会控制立法大权

14.19世纪后半期逐步出现了技术进步的制度化。更多的先进的工业企业不再满足于接受技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的试验来追寻这种技术创新,科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。据此可知,第二次工业革命()

A.以电力技术的广泛应用为标志

B.科学技术与生产紧密结合

C.生产组织和管理方式发生变革 D.推动旧产业部门技术改造

15.下图反映的是1754-1845年英国兰开夏地区(著名工业区)结婚青年识字率。影响兰开夏地区结婚青年识字率变动的主要原因是()

A.劳动力市场需求导向的变化 B.民主法治的发展

C.男女平等意识的传播和实践 D.垄断组织的出现

16.巴黎公社的真正秘密就在于“它实质上是生产者阶级同占有者阶级斗争的产物,是终于发现的可以使劳动在经济上获得解放的政治形式”。这次革命“找到了在革命胜利时把这一权力保持在人民自己手中的办法,即用他们自己的政府机器去代替统治阶级的国家机器、政府机器”。这体现出巴黎公社()

A.推动了国际工人运动的深入发展 B.尝试建立无产阶级专政

C.发现了资本主义制度剥削的秘密 D.深受马克思主义的影响

17.1883年,荷兰以殖民地为展题举办展览。随后,1894年比利时安特卫普世界博览会设置殖民地馆,1896年德国在柏林举办了殖民展览会,1900年巴黎世界博览会也包含了殖民展览。以上材料主要反映出()

A.宗主国对殖民地的管控日益严密 B.工业革命的成果突飞猛进

C.西欧国家的殖民扩张始于19世纪 D.欧洲列强间殖民竞争激烈

18.1905年孟加拉分治法案颁布后,提拉克率先号召加尔各答黄麻工厂的工人罢工,并同步组织恒河流域的棉农拒售原料给英资企业。1907年,在旁遮普铁路工人大罢工中,提拉克领导超过3万名工人和10万名农民参与抗议活动,迫使英国殖民政府首次启用《紧急状态法》。由此可知,提拉克()

A.注重群众性的社会动员 B.主张非暴力的反殖斗争方式

C.改变了反英斗争的目标 D.聚焦于改善工农的经济状况

19.一战中,英国除了向美国提供隐瞒了官方背景的宣传材料外,还以保护弱小国家独立的名义进行战争宣传。其中以维护比利时国家的独立作为主要的宣传手段,宣传德国在比利时犯下的种种暴行,以保护弱小国家独立的方式激起中立国家对德国的仇恨。英国的做法旨在()

A.肯定废除殖民主义的正义性 B.打击德国军国主义分子嚣张气焰

C.增加协约国取得胜利的筹码 D.推动民族自决原则在殖民地传播

20.有学者指出,俄国临时政府“犹如一头“倔牛”,自始至终不去解决包括除政权组织问题之外,诸如布尔什维克党人在革命之初便提出“和平、土地、面包'等迫切需要解决的问题”,并把这些问题推至遥遥无期的立宪会议。据此可推知,临时政府的做法()

A.加速了十月革命的发生 B.激发了俄国民众的民主意识

C.巩固了自身的统治秩序 D.延缓了社会主义革命的到来

21.20世纪30年代初,苏联就已经掌握了摩托车、手表、照相机、挖掘机、高标号水泥等技术。从1932年起,苏联开始参照德国、美国的最新设计生产新车型。到1934年,自动和半自动车床-无心研磨机和铣螺纹机-在苏联首次生产。这些成就的取得主要是由于当时苏联()

A.践行了社会主义工业化战略 B.解决了苏联模式弊端

C.延续了新经济政策某些做法 D.优化了国民经济布局

22.20世纪30年代,墨西哥卡德纳斯执政期间进行改革。在经济领域,实施国有化政策,将石油等重要行业收归国有,同时开展土地改革,使大量农民获得土地;在社会方面,积极改善劳动人民的生活条件,提高社会福利水平。这次改革()

A.彻底消除了外国资本在墨西哥的影响

B.以牺牲经济发展为代价换取社会公平

C.照搬当时美国罗斯福新政的经济举措

D.推动墨西哥经济发展并巩固政权统治

23.下图是英国著名漫画家大卫·洛在1945年6月创作的时政漫画。图中英文意为“联合国俱乐部规则:所有球员一起玩的目的不是去束缚别的球员的风格(这样做是不切实际的)”。该漫画意在说明( )

A.同盟关系的延续与巩固

B.冷战时期大国间的对抗争夺

C.大国一致原则初现成效

D.联合国协调各国利益的困难

24.在经济大危机的背景下,英国首相张伯伦等人认为,法国对捷克履行军事义务就成了英法同盟的一个威胁,因此而卷入注:图中人物从左向右依次为:斯大林、一场战争,对英国来说是不能承受之重。所以,当希特勒在1938丘吉尔、杜鲁门、戴高乐、宋子文。年抛出苏台德问题时,最紧张的是唯恐被卷入战争的英国。由此可见,当时()

A.英法无力抵御法西斯的扩张 B.经济危机影响英国对外政策

C.德国法西斯主导了欧洲局势 D.欧洲的战争策源地已经形成

第II卷

本卷包括三道必答题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一亚历山大能够治理越来越多的疆土,是因为他愿意依赖当地的高层精英,他说过,“我们必须对这些人表现出足够的仁慈。他们的忠诚才能使我们的帝国稳定长久”,他使地方官员和元老保留原有职位,继续管理被征服的城镇和地区。亚历山大本人也极力避免自己被塑造成一个入侵的征服者的形象,他将自己塑造成一个古代王国的最新继承者。他是一位精力充沛的新城市的创建者,这些城市通常都以他自己的名字命名,新城市的防御能力强大,建有独立的要塞和堡垒,亚历山大通过修建防御工事以保护新近征服的领土。尽管亚历山大的突然去世引发了一场他手下高级将领之间的动荡和内讧,但他留在身后的巨大遗产,以及他推动的古希腊文明与波斯、印度、中亚及中国文明的交汇融合对后世产生了深远影响。

-摘编自[英]彼得·弗兰科潘《丝绸之路:一部全新的世界史》

材料二罗马共和国在地中海世界的早期扩张过程中充分利用了自身的本土殖民传统,采取“订立盟约”和“海外殖民”,并辅以“强制外交”和“遗嘱继承”的方式实现扩张和统治。

然而,在地中海世界(除埃及外),几乎没有大一统国家的“先例”可循。在罗马帝国之前,无论是雅典还是斯巴达,都未能形成跨区域的稳定的统一国家和等级制帝国秩序。地中海地区大一统国家的形成需突破城邦国家“小国寡民”的身份认同,形成统一的跨城邦的世界公民身份观念。罗马帝国的早期阶段由于缺乏西亚的家长制王朝观念和君主制大一统帝国传统,所以需要重新摸索一套能够突破古典城邦意识,且能够构建大一统帝国的扩张模式和统治的政策来维持帝国秩序。

-摘编自龙沛《公元1-7世纪罗马帝国与波斯帝国统治模式的起源、演进与对抗机制论析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括亚历山大维持帝国统治的举措。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出罗马帝国建立过程中所面临的困境。(4分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析亚历山大帝国和罗马帝国的建立对人类文明发展的推动作用。(6分)

26.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一欧洲探险家和他们的追随者在世界各地的民族之间建立了联系:各个人群之间的互动反过来产生了规模空前的交流,这些交流跨越了不同的社会和文化区域。有一些交流是生物种群方面的;植物、粮食作物、动物、人口以及病菌都传播到未曾到达过的地区。航海探险唤醒了商业贸易的繁荣,为了寻求贸易机会,欧洲商人走遍了全世界的海港码头。到16世纪晚期,他们在印度洋,大西洋和太平洋海域的战略要地都建立了武装商埠,18世纪中叶,他们已经建立起环球贸易和交通网络。

-摘编自杰里·本特利等著《新全球史:文明的传承与交流》

材料二资产阶级竭力在全世界拓展市场,抢占原料产地,使世界贸易的范围和规模迅速扩大。蒸汽机车和轮船的出现大大改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为便捷。资产阶级凭借着工业革命带来的强大经济和军事实力,推销工业品,收购原材料,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中。1870年以后的三十多年间,世界贸易额增长了三倍左右。亚、非和拉美等地区的非工业国家生产的粮食和原料源源不断地运往工业化国家,工业化国家生产的工业品则销往全世界。对外投资的规模不断扩大,加强了欧美投资国与资金接受国之间的经济联系。

-人民教育出版社《普通高中课程标准实验教科书历史2》

材料三经济全球化是一个历史发展过程,可以追溯到新航路的开辟和资本主义在西欧的兴起。从此,资本主义经济不断向世界扩展。第二次世界大战后,特别是20世纪90年代以来,经济领域的全球化速度大大加快,出现了崭新的局面。各国的生产活动密切联系,相互依赖,相互渗透,连成一体。

-岳麓书社《普通高中课程标准实验教科书历史(II)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括16-18世纪中叶世界各地交流的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪世界市场有哪些发展。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述推动世界市场形成发展的原因。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

从时间轴中选择两个史实,并额外增加一个史实,围绕这三个史实拟定一个论题,运用世界近代史知识予以阐述。(要求:明确写出三个史实,论题明确,史论结合,逻辑清晰

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A D D D A B B A D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B A C B A B D A C A

题号 21 22 23 24

答案 A D D B

25.(1)举措:任用当地精英;塑造政治形象;大规模建设新城,并强化城市防御;承袭波斯制度;推行行省制度;宣扬君权神授;推广希腊文化。(4点8分)

(2)困境:缺乏大一统的帝国传统;缺乏家长制的王朝观念;缺乏跨城邦的世界公民身份意识。(2点4分)

(3)作用:推广了希腊文化,密切了不同区域的联系;促进了东西方文化的交流与融合;创造了独特的文明成就,推动了西方社会文化的发展;有利于人类文明的传承与发展,推动了人类社会的进步。(4点8分)

26.(1)特点:交流范围广泛,涉及全球不同地区,包括印度洋、大西洋和太平洋海域。交流内容多样,不仅有生物种群的交流,如植物、粮食作物、动物、人口以及病菌的传播,还有商业贸易的交流。具有侵略性,欧洲通过建立武装商埠来实现贸易和交流。以欧洲为主导,欧洲探险家和商人在交流中占据主动地位。(4点8分)

(2)发展:贸易范围和规模迅速扩大,世界贸易额大幅增长。资本主义国家主导,资产阶级凭借工业革命的成果,将更多地区纳入资本主义世界市场。国际分工形成,亚、非和拉美等地区提供原料,工业化国家提供工业品。对外投资规模扩大,加强了欧美投资国与资金接受国之间的经济联系。(3点6分)

(3)原因:新航路开辟;工业革命推动了世界贸易的发展和国际分工的形成;殖民扩展推动世界各地联系的加强;交通和通讯技术的进步,使世界各地的联系更加便捷和紧密;跨国公司的发展,在全球范围内组织生产和销售,促进了资本、技术和人员的流动。(4点8分)

27.(12分)

【示例一】

史实:瓦特改良蒸汽机、资本主义制度在全球确立、《共产党宣言》发表。(2分)

论题:资本主义国家的工业化加速了世界的分化。(2分)

阐述:18世纪后期到19世纪中叶,英国率先开展工业革命,人类进入蒸汽时代,此后各主要资本主义国家相继投入工业化浪潮。资产阶级通过革命与改革,确立、完善资本主义制度,逐渐取得对世界的支配和统治地位。与此同时,随着资本主义制度的弊病逐渐显现,欧洲爆发三大工人运动,无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台,为马克思主义诞生提供阶级基础。综上所述,工业革命不但加速了资本主义制度的确立和发展,还加剧了贫富分化并刺激了国际工人运动蓬勃发展。(8分)

【示例二】

史实:文艺复兴、牛顿力学体系、启蒙运动。(2分)

论题:思想革命与科学革命相互促进。(2分)

阐述:文艺复兴时期的学者和艺术家开始重新研究和翻译古典著作,古代科学和哲学思想再次进入人们的视野。人们质疑传统观念和权威,为新的科学思想发展铺平了道路;宗教改革激发了人们对思想自由和个人独立思考的追求,为科学思想的自由发展提供了空间。因此,文艺复兴和宗教改革为近代科学的兴盛打下了坚实的基础。科学进步对认识人类社会发展带来新的启发,如牛顿力学科学地揭示了宇宙的奥秘,沉重打击了封建神学,为启蒙运动的发展提供了理论基础,促进了启蒙运动的发生。(8分)

同课章节目录