海南省海口市部分学校2024-2025学年七年级下学期第四次月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 海南省海口市部分学校2024-2025学年七年级下学期第四次月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 434.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-17 22:10:46 | ||

图片预览

文档简介

海南省海口市部分学校 2024-2025学年七年级下学期

第四次历史月考试题

试题与 2024年海南省中考模式完全相同

(本试卷为开卷。时间 60分钟 满分 100分)

一、选择题(本大题有 20小题,每小题四个选项只有一个正确。每小题 3分, 共 60分)

1 .隋朝创立了三省六部制,唐朝加以完善。三省即中书省、门下省和尚书省,皇帝的诏令由中书省草拟,门下省审核,尚书省执行,相互协调。由此可知,隋唐时期三省六部制的特点是( )

A .分工协作,行政效率提高 B.分化事权,君主专制弱化

C.职能交叠,行政机构臃肿 D.权力集中,部门矛盾激化

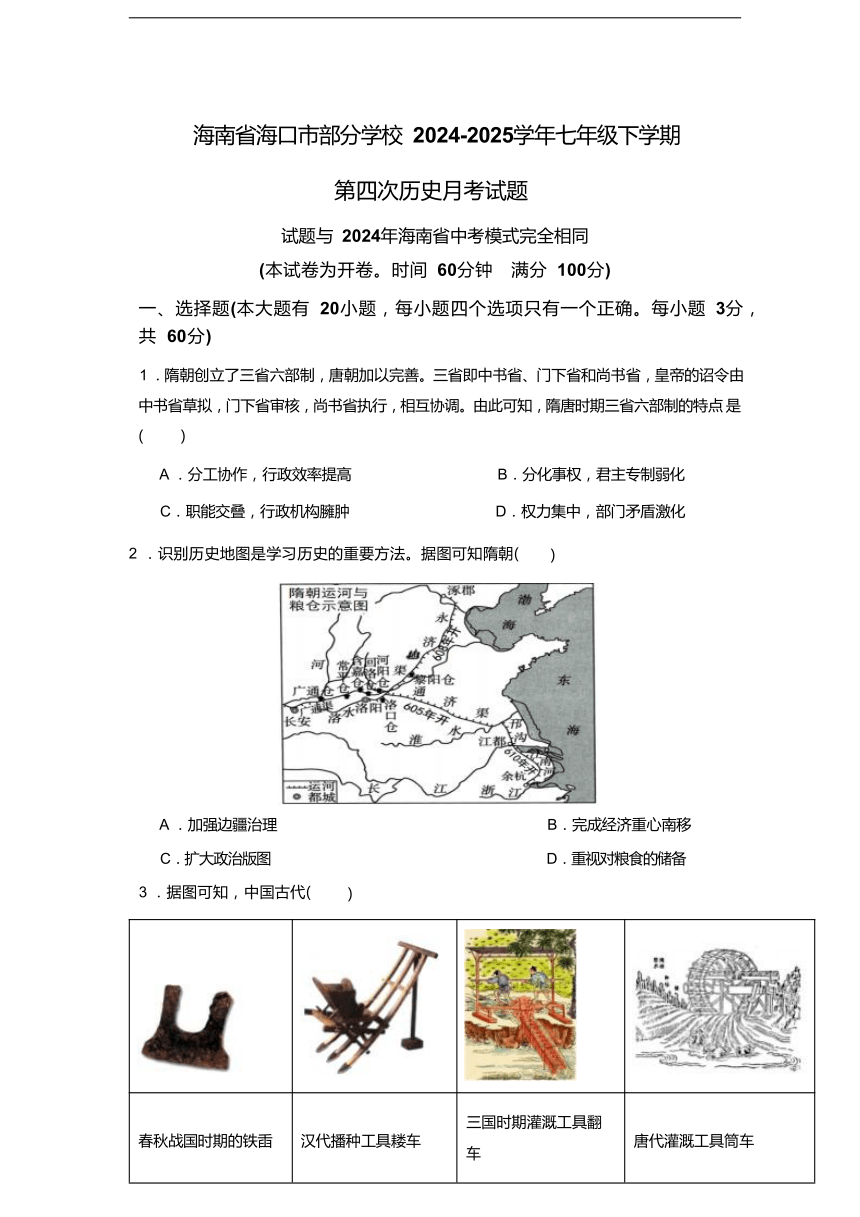

2 .识别历史地图是学习历史的重要方法。据图可知隋朝( )

A .加强边疆治理 B.完成经济重心南移

C.扩大政治版图 D.重视对粮食的储备

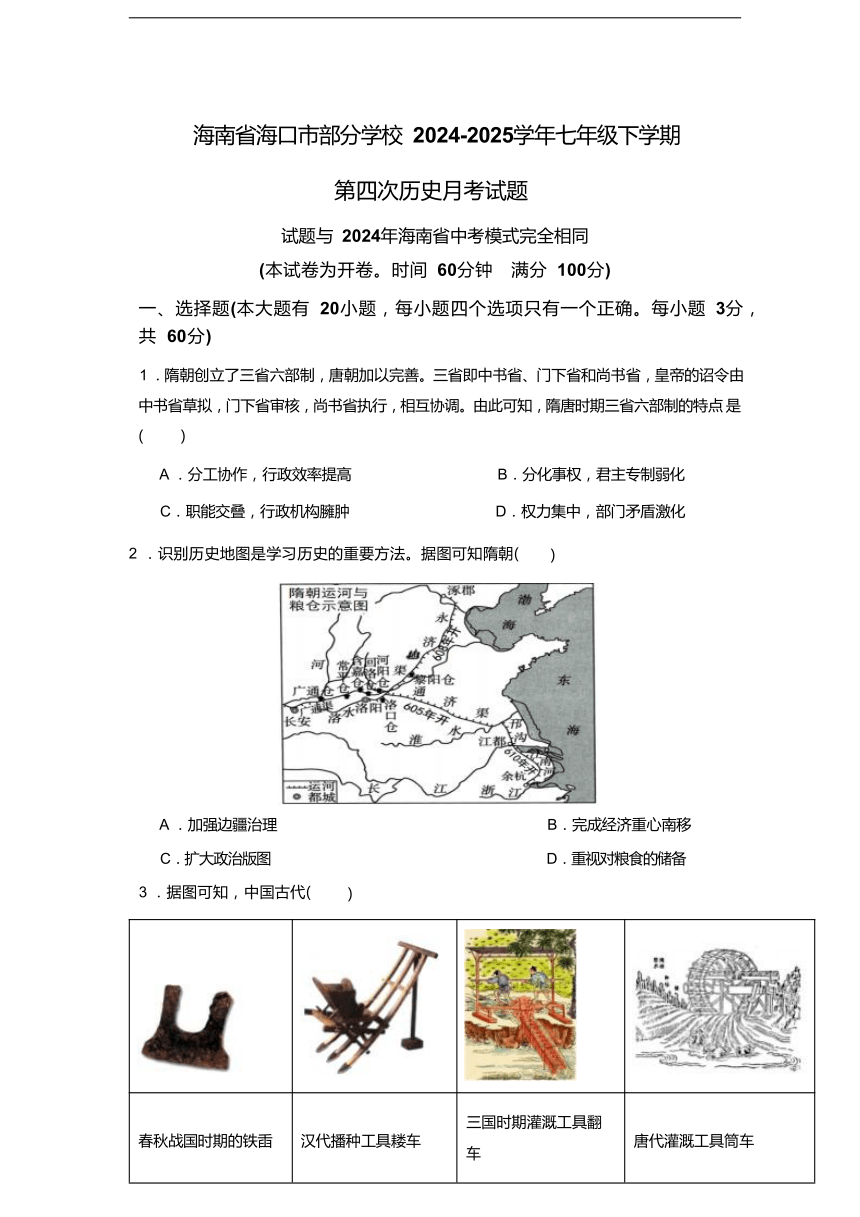

3 .据图可知,中国古代( )

春秋战国时期的铁臿 汉代播种工具耧车 三国时期灌溉工具翻 车 唐代灌溉工具筒车

A .人地矛盾彻底解决 B.农业工具不断创新

C.休养生息政策施行 D.手工业技术的改进

4 .“及范阳节度使安禄山反,天子之兵弱不能抗,遂陷两京。肃宗起灵武,而诸镇之兵共起 诛贼。其后禄山子庆绪及史思明父子继起,中国大乱。”材料所描述的历史事件导致( )

A .北方地区遭到了浩劫 B.唐朝政治腐败边疆形势紧张

C.长安和洛阳相继陷落 D.使高仙芝军队兵败阿拉伯军

5 .唐太宗处理民族关系的基本政策,一是 “治安中国 ” ,即只要中原汉族政权安定强周边各 民族就会服从管辖;二是 “绥之以德 ” ,对周边各民族也要以德服人,实行开明的民族政策。 下面与唐太宗这一政策相关的历史事件是( )

A .封大祚荣为渤海郡王 B.封皮逻阁为云南王

C.在西域地区设置安西都护府 D.被西北各族尊奉为 “天可汗 ”

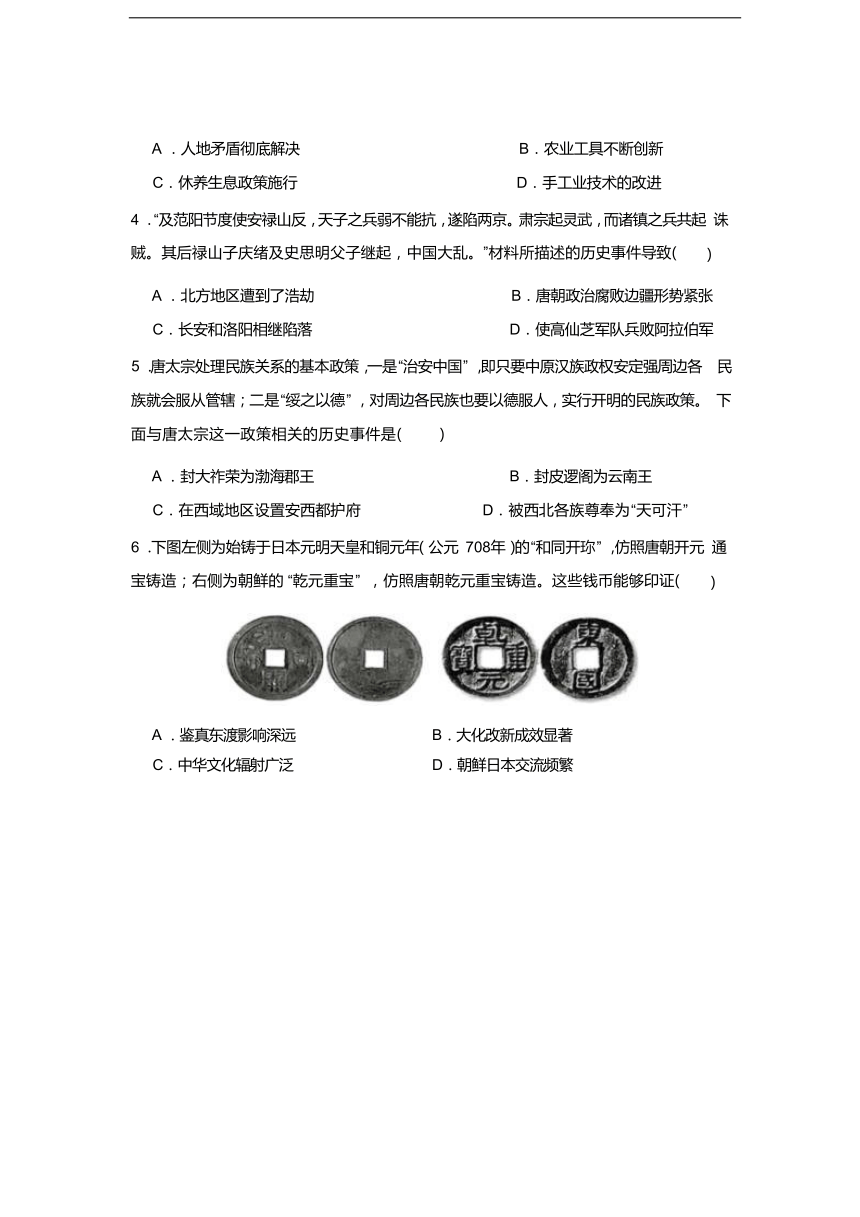

6 .下图左侧为始铸于日本元明天皇和铜元年(公元 708年)的 “和同开珎 ” ,仿照唐朝开元 通宝铸造;右侧为朝鲜的 “乾元重宝 ” ,仿照唐朝乾元重宝铸造。这些钱币能够印证( )

A .鉴真东渡影响深远

C.中华文化辐射广泛

B.大化改新成效显著

D.朝鲜日本交流频繁

7 .唐朝诗人白居易在其诗作《长恨歌》中写道:“渔阳鼙(pí)鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。” 该诗句描写了唐朝的( )

A .生产状况 B.政治状况

C.商业贸易 D.社会风气

8 .宋初统治者惩戒晚唐五代的教训,“以防弊之政,作立国之法 ” ,成效堪称卓著;但也导致 “久之旧弊虽防,新弊渐生 ”。材料中的 “旧弊 ”与 “新弊 ”分别指的是( )

A .外重内轻、安史之乱 B.重文轻武、军队庞大

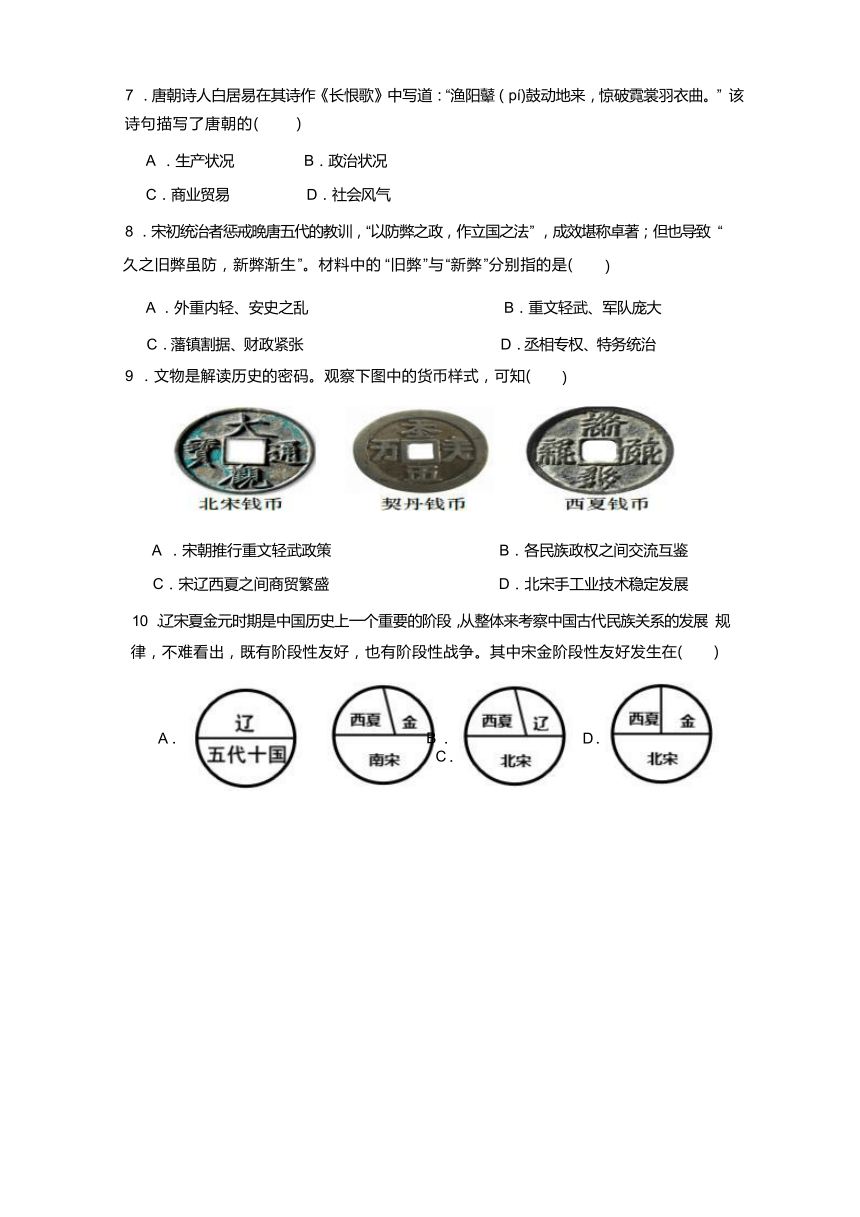

C.藩镇割据、财政紧张 D.丞相专权、特务统治 9 .文物是解读历史的密码。观察下图中的货币样式,可知( )

A .宋朝推行重文轻武政策 B.各民族政权之间交流互鉴

C.宋辽西夏之间商贸繁盛 D.北宋手工业技术稳定发展

10 .辽宋夏金元时期是中国历史上一个重要的阶段,从整体来考察中国古代民族关系的发展 规律,不难看出,既有阶段性友好,也有阶段性战争。其中宋金阶段性友好发生在( )

A .

B . C .

D .

11 .元朝时期,入居汉地的蒙古、色目人“初至犹以射猎为俗,后渐知耕垦播植如华人 ” ,各族移民往往与汉人互通婚姻,还逐渐使用汉文字、号乃至汉姓、汉名。这一现象反映了元朝 ( )

A .民族交融深化 B.民族矛盾尖锐

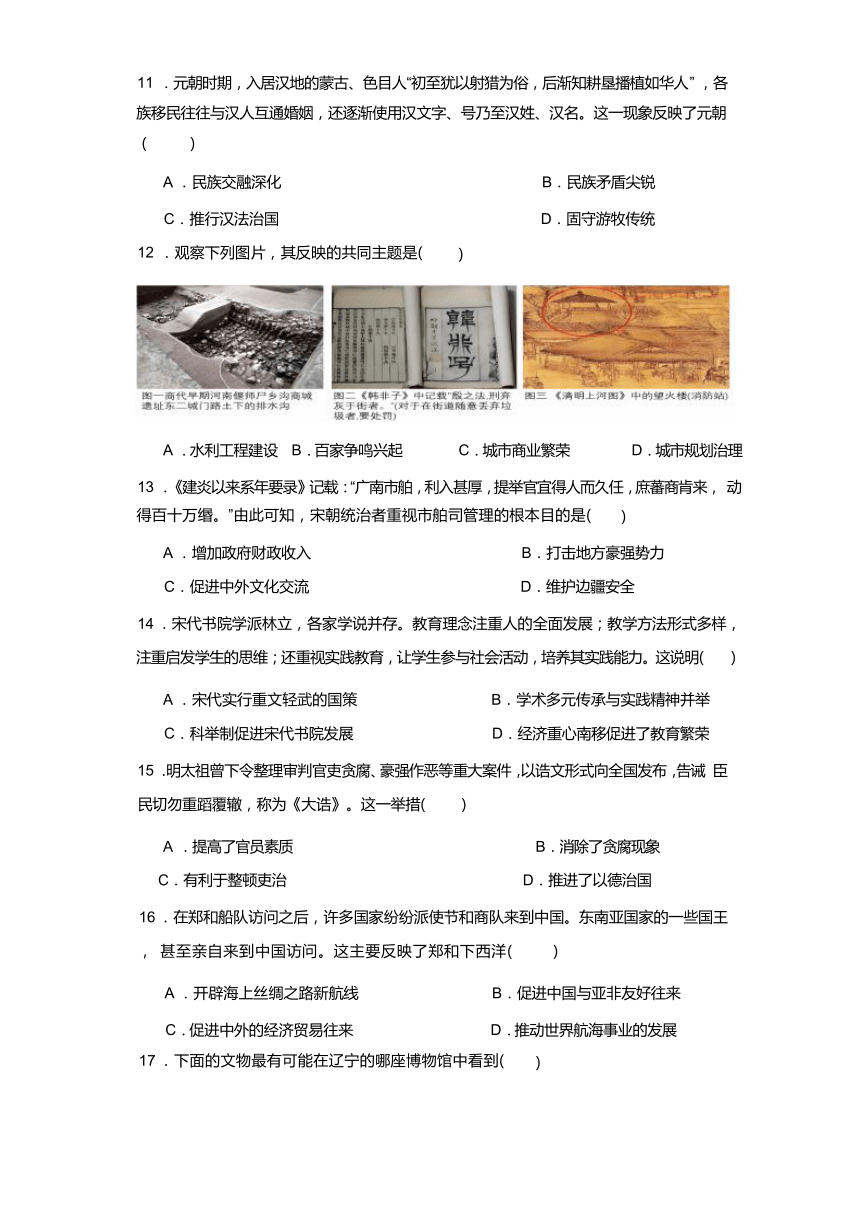

C.推行汉法治国 D.固守游牧传统 12 .观察下列图片,其反映的共同主题是( )

A .水利工程建设 B.百家争鸣兴起 C.城市商业繁荣 D.城市规划治理

13 .《建炎以来系年要录》记载:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任,庶蕃商肯来, 动得百十万缗。”由此可知,宋朝统治者重视市舶司管理的根本目的是( )

A .增加政府财政收入 B.打击地方豪强势力

C.促进中外文化交流 D.维护边疆安全

14 .宋代书院学派林立,各家学说并存。教育理念注重人的全面发展;教学方法形式多样, 注重启发学生的思维;还重视实践教育,让学生参与社会活动,培养其实践能力。这说明( )

A .宋代实行重文轻武的国策 B.学术多元传承与实践精神并举

C.科举制促进宋代书院发展 D.经济重心南移促进了教育繁荣

15 .明太祖曾下令整理审判官吏贪腐、豪强作恶等重大案件,以诰文形式向全国发布,告诫 臣民切勿重蹈覆辙,称为《大诰》。这一举措( )

A .提高了官员素质 B.消除了贪腐现象

C.有利于整顿吏治 D.推进了以德治国

16 .在郑和船队访问之后,许多国家纷纷派使节和商队来到中国。东南亚国家的一些国王, 甚至亲自来到中国访问。这主要反映了郑和下西洋( )

A .开辟海上丝绸之路新航线 B.促进中国与亚非友好往来

C.促进中外的经济贸易往来 D.推动世界航海事业的发展 17 .下面的文物最有可能在辽宁的哪座博物馆中看到( )

A .大连自然博物馆 B.朝阳牛河梁遗址博物馆

C.沈阳故宫博物院 D.丹东鸭绿江断桥纪念馆

18 .1762年,清朝以伊犁为 “新疆都会 ” ,筹划当地驻兵屯田,决定 1764年至 1766年,将 凉州和庄浪满洲、蒙古兵悉数携眷迁往伊犁永久驻防。这一决定旨在( )

A .促进各地的民族交融 B.推动边疆经济开发

C.加强对西北地区管辖 D.防范沙俄趁机入侵

19 .乾隆在位后期,战事频繁,军事事务在朝廷政务中占据重要地位。军机处从主要参与军

事机要事务,逐步成为全面辅佐皇帝处理军国政务的核心机构。由此可见,军机处( )

A .随时政变化而不断变化 B.地位凌驾六部之上

C.乾隆年间成为决策机构 D.决定清朝军国大计

20 .某中学历史社团举办瓷器图片鉴赏大会,下列一组图片最能体现出古人( )

南朝青瓷莲花 尊 唐三彩骑驼乐舞俑 宋代孩儿枕 明代青花扁壶

A .追求造型美观,折射民族间的交流交融

B.注重生活情趣,关注对人文修养的追求

C.注重吸收外来技术,体现兼容并包的精神 D.制瓷工艺高超,体现精益求精的工匠精神

二、材料解析题(本大题有 3小题, 21题 12分, 22题 16分, 23题 12分, 共 40分)

21 .中国历史源远流长,中华文化博大精深。中华文明是当今世界上唯一不曾中断过的文明, 她是中国的,也是世界的。

我国有百万年人类史,一万年文化史,五千多年文明史。在数千年的历史发展进程中, 中华文化形成了独特的品格。中华文化的起源和发展具有本土性,是各民族共同创造的。中华文化博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化的多样性。中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性。中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性。中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,具有很强的包容性。

中华文化在吸收外来文化的基础上不断发展壮大,同时也源源不断地向外进行着辐射 和传播,影响着世界其他国家的文明进程,推动了各地区文明的交流和互鉴。中华文化既为中国发展提供了内在动力,也为世界发展提供了滋养。中华文化的世界意义既是历史贡献,

更为人类文明的发展提供了中国智慧。 根据上文及所学知识,回答下列问题。

(1)中国自古以来就是一个统一多民族国家,不同民族形成了不同特色的地域文化、民族风 俗和语言方言等,在发展过程中逐渐形成了文化不可分、民族不可散的多元一体的共同信念。这体现了中华文化的哪两个特点?

(2)中华文化博采众长、兼收并蓄,对外来文化的积极吸纳体现了它的包容性。请举出一个中华文化积极吸纳外来文化的例子。

(3)汉字的发展经历了商代的甲骨文到西周的金文、秦朝的小篆,再到隶书、楷书、行书的过程,这可以用来说明中华文化的什么特点?

(4)结合所学知识,举例说明 “中华文化的世界意义既是历史贡献,更为人类文明的发展提供 中国智慧 ”这一观点。

22 .经济是一个国家发展的根本,决定着一个国家的发展水平和发展速度,影响经济发展的因素是多样的。阅读下列材料,回答问题。

材料一 生产工具的进步是人类社会演进的强大动力。

材料二 东晋政府建立了许多郡县,给予南迁人民免除赋役的权利,江南经济文化因 此迅速发展。到陈代,江南许多地区已是 …… ,一派田美土肥之象。

——摘编自万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》

材料三 宋代中国不仅欢迎外商来华且鼓励本国民众出海贸易,与亚洲海洋各国形成 了南海贸易体系。“ 南海 1号 ” 发掘了瓷器、丝绸等近 20万件商品,这些商品海外诸国不能 生产或质量远逊中国。宋代海船普遍应用了水密隔舱、多层舷板及导航技术,增强了安全性。 各国皆乐于与中国开展贸易。

——摘自黄纯艳《宋代中国为何展现 “ 海洋大国 ” 气象》 (1)观察材料一中的四幅图片并结合所学知识,说明农耕工具的变化对我国农业发展的作用。 (2)根据材料二并结合所学知识,说明江南地区经济发展,出现 “田美土肥之象 ”的原因。

(3)根据材料三,指出宋代 “各国皆乐于与中国开展贸易 ”的原因。综合以上材料,概括影响我 国古代经济发展的因素。

23 .中国古代历经政权变换,朝代更迭。但强化政治制度构建却是每个朝代的灵魂。阅读下 列材料,回答问题。

材料一 武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝 舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐;封 弟周公旦与曲阜,曰鲁;封召公奭于燕;封弟叔鲜于管;弟叔度于蔡;余各以次受封。

——(西汉)司马迁:《史记》卷四《周本纪》

材料二 秦朝的政治建制示意图

材料三 “ 诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书董仲舒传》

材料四 它为清代所独创,它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。它的出现, 标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。

——摘编自统编历史教科书七年级下册

(1)材料一反映了西周的什么制度?这种制度对周王朝的统治有何作用?

(2)材料二 “秦朝的政治建制示意图 ”反映了秦朝实行什么制度?其中 “丞相 ”这一官职在哪一 朝代被废除?

(3)根据材料三并结合所学知识指出,哪位皇帝采纳了董仲舒提出的什么建议来实现他的思 想大一统?还采取什么措施解决了汉初诸侯国势力强大对朝廷威胁的问题?

(4)材料四中哪一机构的设立 “标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰 ”?设立于清朝哪个 皇帝年间?

参考答案

1 .A

2 .D

3 .B

4 .A

5 .D

6 .C

7 .B

8 .C

9 .B

10 .B

11 .A

12 .D

13 .A

14 .B

15 .C

16 .B

17 .C

18 .C

19 .A

20 .D

21 .(1)特点:多样性;凝聚性。

(2)例子:佛教传入中国。

(3)特点:中华文化博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化的多样性;中华文化绵延 不绝,传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性。

(4)说明:历史贡献:四大发明:中国的造纸术、印刷术、火药和指南针对世界文明产生了

深远影响;通过陆上和海上丝绸之路 ,中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品和文化传播到中亚、 西亚、欧洲等地,促进了东西方经济文化交流。

中国智慧:儒家倡导的 “仁爱 ”“和谐 ”“中庸 ”等理念,为全球治理和人际关系提供了重要参考; 中国提出人类命运共同体,源自中华文化 “天下大同 ”的传统思想,为应对全球性挑战(如气候变化、疫情)提供了合作框架。

22 .(1)作用:提高劳动效率,节省人力,促进农业发展。

(2)原因:北方人南迁,带来了大量的劳动力,先进的生产工具和技术;政府的支持;江南

地区优越的自然环境;江南地区战乱少,社会相对安定;人民的辛勤劳动等。

(3)原因:政府鼓励对外贸易;中国商品质量高;宋代造船业发达;指南针的运用、安全性高等。因素:注重生产技术的创新 ;民众的共同努力;政府的政策支持;安定的社会环境等

23 .(1)制度:分封制;

作用:保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

(2)制度:专制主义中央集权制度;

朝代:明朝。

(3)皇帝:汉武帝;

建议:“罢黜百家,尊崇儒术 ” ;

措施:颁布 “推恩令 ”。

(4)机构:军机处。

皇帝:雍正。

第四次历史月考试题

试题与 2024年海南省中考模式完全相同

(本试卷为开卷。时间 60分钟 满分 100分)

一、选择题(本大题有 20小题,每小题四个选项只有一个正确。每小题 3分, 共 60分)

1 .隋朝创立了三省六部制,唐朝加以完善。三省即中书省、门下省和尚书省,皇帝的诏令由中书省草拟,门下省审核,尚书省执行,相互协调。由此可知,隋唐时期三省六部制的特点是( )

A .分工协作,行政效率提高 B.分化事权,君主专制弱化

C.职能交叠,行政机构臃肿 D.权力集中,部门矛盾激化

2 .识别历史地图是学习历史的重要方法。据图可知隋朝( )

A .加强边疆治理 B.完成经济重心南移

C.扩大政治版图 D.重视对粮食的储备

3 .据图可知,中国古代( )

春秋战国时期的铁臿 汉代播种工具耧车 三国时期灌溉工具翻 车 唐代灌溉工具筒车

A .人地矛盾彻底解决 B.农业工具不断创新

C.休养生息政策施行 D.手工业技术的改进

4 .“及范阳节度使安禄山反,天子之兵弱不能抗,遂陷两京。肃宗起灵武,而诸镇之兵共起 诛贼。其后禄山子庆绪及史思明父子继起,中国大乱。”材料所描述的历史事件导致( )

A .北方地区遭到了浩劫 B.唐朝政治腐败边疆形势紧张

C.长安和洛阳相继陷落 D.使高仙芝军队兵败阿拉伯军

5 .唐太宗处理民族关系的基本政策,一是 “治安中国 ” ,即只要中原汉族政权安定强周边各 民族就会服从管辖;二是 “绥之以德 ” ,对周边各民族也要以德服人,实行开明的民族政策。 下面与唐太宗这一政策相关的历史事件是( )

A .封大祚荣为渤海郡王 B.封皮逻阁为云南王

C.在西域地区设置安西都护府 D.被西北各族尊奉为 “天可汗 ”

6 .下图左侧为始铸于日本元明天皇和铜元年(公元 708年)的 “和同开珎 ” ,仿照唐朝开元 通宝铸造;右侧为朝鲜的 “乾元重宝 ” ,仿照唐朝乾元重宝铸造。这些钱币能够印证( )

A .鉴真东渡影响深远

C.中华文化辐射广泛

B.大化改新成效显著

D.朝鲜日本交流频繁

7 .唐朝诗人白居易在其诗作《长恨歌》中写道:“渔阳鼙(pí)鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。” 该诗句描写了唐朝的( )

A .生产状况 B.政治状况

C.商业贸易 D.社会风气

8 .宋初统治者惩戒晚唐五代的教训,“以防弊之政,作立国之法 ” ,成效堪称卓著;但也导致 “久之旧弊虽防,新弊渐生 ”。材料中的 “旧弊 ”与 “新弊 ”分别指的是( )

A .外重内轻、安史之乱 B.重文轻武、军队庞大

C.藩镇割据、财政紧张 D.丞相专权、特务统治 9 .文物是解读历史的密码。观察下图中的货币样式,可知( )

A .宋朝推行重文轻武政策 B.各民族政权之间交流互鉴

C.宋辽西夏之间商贸繁盛 D.北宋手工业技术稳定发展

10 .辽宋夏金元时期是中国历史上一个重要的阶段,从整体来考察中国古代民族关系的发展 规律,不难看出,既有阶段性友好,也有阶段性战争。其中宋金阶段性友好发生在( )

A .

B . C .

D .

11 .元朝时期,入居汉地的蒙古、色目人“初至犹以射猎为俗,后渐知耕垦播植如华人 ” ,各族移民往往与汉人互通婚姻,还逐渐使用汉文字、号乃至汉姓、汉名。这一现象反映了元朝 ( )

A .民族交融深化 B.民族矛盾尖锐

C.推行汉法治国 D.固守游牧传统 12 .观察下列图片,其反映的共同主题是( )

A .水利工程建设 B.百家争鸣兴起 C.城市商业繁荣 D.城市规划治理

13 .《建炎以来系年要录》记载:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任,庶蕃商肯来, 动得百十万缗。”由此可知,宋朝统治者重视市舶司管理的根本目的是( )

A .增加政府财政收入 B.打击地方豪强势力

C.促进中外文化交流 D.维护边疆安全

14 .宋代书院学派林立,各家学说并存。教育理念注重人的全面发展;教学方法形式多样, 注重启发学生的思维;还重视实践教育,让学生参与社会活动,培养其实践能力。这说明( )

A .宋代实行重文轻武的国策 B.学术多元传承与实践精神并举

C.科举制促进宋代书院发展 D.经济重心南移促进了教育繁荣

15 .明太祖曾下令整理审判官吏贪腐、豪强作恶等重大案件,以诰文形式向全国发布,告诫 臣民切勿重蹈覆辙,称为《大诰》。这一举措( )

A .提高了官员素质 B.消除了贪腐现象

C.有利于整顿吏治 D.推进了以德治国

16 .在郑和船队访问之后,许多国家纷纷派使节和商队来到中国。东南亚国家的一些国王, 甚至亲自来到中国访问。这主要反映了郑和下西洋( )

A .开辟海上丝绸之路新航线 B.促进中国与亚非友好往来

C.促进中外的经济贸易往来 D.推动世界航海事业的发展 17 .下面的文物最有可能在辽宁的哪座博物馆中看到( )

A .大连自然博物馆 B.朝阳牛河梁遗址博物馆

C.沈阳故宫博物院 D.丹东鸭绿江断桥纪念馆

18 .1762年,清朝以伊犁为 “新疆都会 ” ,筹划当地驻兵屯田,决定 1764年至 1766年,将 凉州和庄浪满洲、蒙古兵悉数携眷迁往伊犁永久驻防。这一决定旨在( )

A .促进各地的民族交融 B.推动边疆经济开发

C.加强对西北地区管辖 D.防范沙俄趁机入侵

19 .乾隆在位后期,战事频繁,军事事务在朝廷政务中占据重要地位。军机处从主要参与军

事机要事务,逐步成为全面辅佐皇帝处理军国政务的核心机构。由此可见,军机处( )

A .随时政变化而不断变化 B.地位凌驾六部之上

C.乾隆年间成为决策机构 D.决定清朝军国大计

20 .某中学历史社团举办瓷器图片鉴赏大会,下列一组图片最能体现出古人( )

南朝青瓷莲花 尊 唐三彩骑驼乐舞俑 宋代孩儿枕 明代青花扁壶

A .追求造型美观,折射民族间的交流交融

B.注重生活情趣,关注对人文修养的追求

C.注重吸收外来技术,体现兼容并包的精神 D.制瓷工艺高超,体现精益求精的工匠精神

二、材料解析题(本大题有 3小题, 21题 12分, 22题 16分, 23题 12分, 共 40分)

21 .中国历史源远流长,中华文化博大精深。中华文明是当今世界上唯一不曾中断过的文明, 她是中国的,也是世界的。

我国有百万年人类史,一万年文化史,五千多年文明史。在数千年的历史发展进程中, 中华文化形成了独特的品格。中华文化的起源和发展具有本土性,是各民族共同创造的。中华文化博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化的多样性。中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性。中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性。中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,具有很强的包容性。

中华文化在吸收外来文化的基础上不断发展壮大,同时也源源不断地向外进行着辐射 和传播,影响着世界其他国家的文明进程,推动了各地区文明的交流和互鉴。中华文化既为中国发展提供了内在动力,也为世界发展提供了滋养。中华文化的世界意义既是历史贡献,

更为人类文明的发展提供了中国智慧。 根据上文及所学知识,回答下列问题。

(1)中国自古以来就是一个统一多民族国家,不同民族形成了不同特色的地域文化、民族风 俗和语言方言等,在发展过程中逐渐形成了文化不可分、民族不可散的多元一体的共同信念。这体现了中华文化的哪两个特点?

(2)中华文化博采众长、兼收并蓄,对外来文化的积极吸纳体现了它的包容性。请举出一个中华文化积极吸纳外来文化的例子。

(3)汉字的发展经历了商代的甲骨文到西周的金文、秦朝的小篆,再到隶书、楷书、行书的过程,这可以用来说明中华文化的什么特点?

(4)结合所学知识,举例说明 “中华文化的世界意义既是历史贡献,更为人类文明的发展提供 中国智慧 ”这一观点。

22 .经济是一个国家发展的根本,决定着一个国家的发展水平和发展速度,影响经济发展的因素是多样的。阅读下列材料,回答问题。

材料一 生产工具的进步是人类社会演进的强大动力。

材料二 东晋政府建立了许多郡县,给予南迁人民免除赋役的权利,江南经济文化因 此迅速发展。到陈代,江南许多地区已是 …… ,一派田美土肥之象。

——摘编自万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》

材料三 宋代中国不仅欢迎外商来华且鼓励本国民众出海贸易,与亚洲海洋各国形成 了南海贸易体系。“ 南海 1号 ” 发掘了瓷器、丝绸等近 20万件商品,这些商品海外诸国不能 生产或质量远逊中国。宋代海船普遍应用了水密隔舱、多层舷板及导航技术,增强了安全性。 各国皆乐于与中国开展贸易。

——摘自黄纯艳《宋代中国为何展现 “ 海洋大国 ” 气象》 (1)观察材料一中的四幅图片并结合所学知识,说明农耕工具的变化对我国农业发展的作用。 (2)根据材料二并结合所学知识,说明江南地区经济发展,出现 “田美土肥之象 ”的原因。

(3)根据材料三,指出宋代 “各国皆乐于与中国开展贸易 ”的原因。综合以上材料,概括影响我 国古代经济发展的因素。

23 .中国古代历经政权变换,朝代更迭。但强化政治制度构建却是每个朝代的灵魂。阅读下 列材料,回答问题。

材料一 武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝 舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐;封 弟周公旦与曲阜,曰鲁;封召公奭于燕;封弟叔鲜于管;弟叔度于蔡;余各以次受封。

——(西汉)司马迁:《史记》卷四《周本纪》

材料二 秦朝的政治建制示意图

材料三 “ 诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书董仲舒传》

材料四 它为清代所独创,它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。它的出现, 标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。

——摘编自统编历史教科书七年级下册

(1)材料一反映了西周的什么制度?这种制度对周王朝的统治有何作用?

(2)材料二 “秦朝的政治建制示意图 ”反映了秦朝实行什么制度?其中 “丞相 ”这一官职在哪一 朝代被废除?

(3)根据材料三并结合所学知识指出,哪位皇帝采纳了董仲舒提出的什么建议来实现他的思 想大一统?还采取什么措施解决了汉初诸侯国势力强大对朝廷威胁的问题?

(4)材料四中哪一机构的设立 “标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰 ”?设立于清朝哪个 皇帝年间?

参考答案

1 .A

2 .D

3 .B

4 .A

5 .D

6 .C

7 .B

8 .C

9 .B

10 .B

11 .A

12 .D

13 .A

14 .B

15 .C

16 .B

17 .C

18 .C

19 .A

20 .D

21 .(1)特点:多样性;凝聚性。

(2)例子:佛教传入中国。

(3)特点:中华文化博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化的多样性;中华文化绵延 不绝,传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性。

(4)说明:历史贡献:四大发明:中国的造纸术、印刷术、火药和指南针对世界文明产生了

深远影响;通过陆上和海上丝绸之路 ,中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品和文化传播到中亚、 西亚、欧洲等地,促进了东西方经济文化交流。

中国智慧:儒家倡导的 “仁爱 ”“和谐 ”“中庸 ”等理念,为全球治理和人际关系提供了重要参考; 中国提出人类命运共同体,源自中华文化 “天下大同 ”的传统思想,为应对全球性挑战(如气候变化、疫情)提供了合作框架。

22 .(1)作用:提高劳动效率,节省人力,促进农业发展。

(2)原因:北方人南迁,带来了大量的劳动力,先进的生产工具和技术;政府的支持;江南

地区优越的自然环境;江南地区战乱少,社会相对安定;人民的辛勤劳动等。

(3)原因:政府鼓励对外贸易;中国商品质量高;宋代造船业发达;指南针的运用、安全性高等。因素:注重生产技术的创新 ;民众的共同努力;政府的政策支持;安定的社会环境等

23 .(1)制度:分封制;

作用:保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

(2)制度:专制主义中央集权制度;

朝代:明朝。

(3)皇帝:汉武帝;

建议:“罢黜百家,尊崇儒术 ” ;

措施:颁布 “推恩令 ”。

(4)机构:军机处。

皇帝:雍正。

同课章节目录