四川省仁寿第一中学校北校区2025届高三下学期模拟考试历史试卷

文档属性

| 名称 | 四川省仁寿第一中学校北校区2025届高三下学期模拟考试历史试卷 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 223.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-18 14:51:26 | ||

图片预览

文档简介

2025 届高三高考模拟考试

历史试题

一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

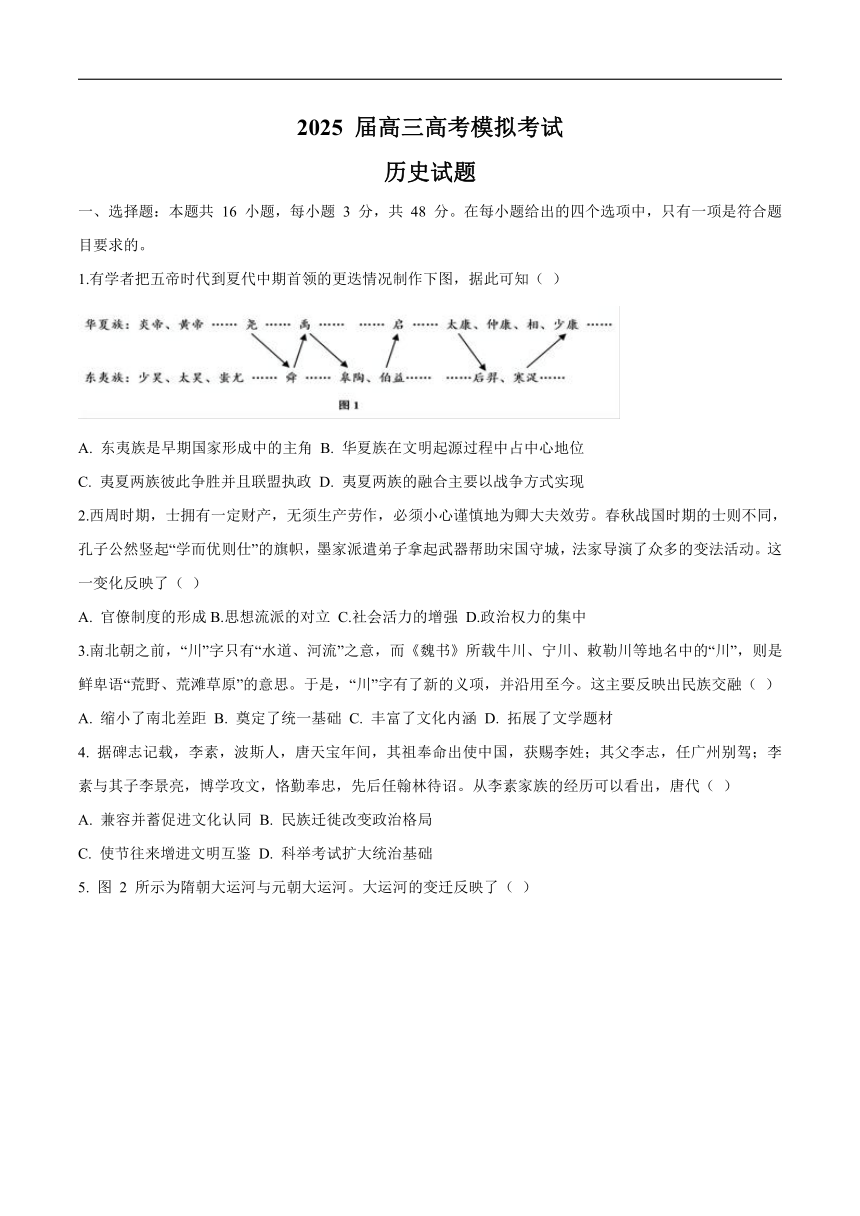

1.有学者把五帝时代到夏代中期首领的更迭情况制作下图,据此可知( )

A. 东夷族是早期国家形成中的主角 B. 华夏族在文明起源过程中占中心地位

C. 夷夏两族彼此争胜并且联盟执政 D. 夷夏两族的融合主要以战争方式实现

2.西周时期,士拥有一定财产,无须生产劳作,必须小心谨慎地为卿大夫效劳。春秋战国时期的士则不同,孔子公然竖起“学而优则仕”的旗帜,墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动。这一变化反映了( )

A. 官僚制度的形成B.思想流派的对立 C.社会活力的增强 D.政治权力的集中

3.南北朝之前,“川”字只有“水道、河流”之意,而《魏书》所载牛川、宁川、敕勒川等地名中的“川”,则是鲜卑语“荒野、荒滩草原”的意思。于是,“川”字有了新的义项,并沿用至今。这主要反映出民族交融( )

A. 缩小了南北差距 B. 奠定了统一基础 C. 丰富了文化内涵 D. 拓展了文学题材

4. 据碑志记载,李素,波斯人,唐天宝年间,其祖奉命出使中国,获赐李姓;其父李志,任广州别驾;李素与其子李景亮,博学攻文,恪勤奉忠,先后任翰林待诏。从李素家族的经历可以看出,唐代( )

A. 兼容并蓄促进文化认同 B. 民族迁徙改变政治格局

C. 使节往来增进文明互鉴 D. 科举考试扩大统治基础

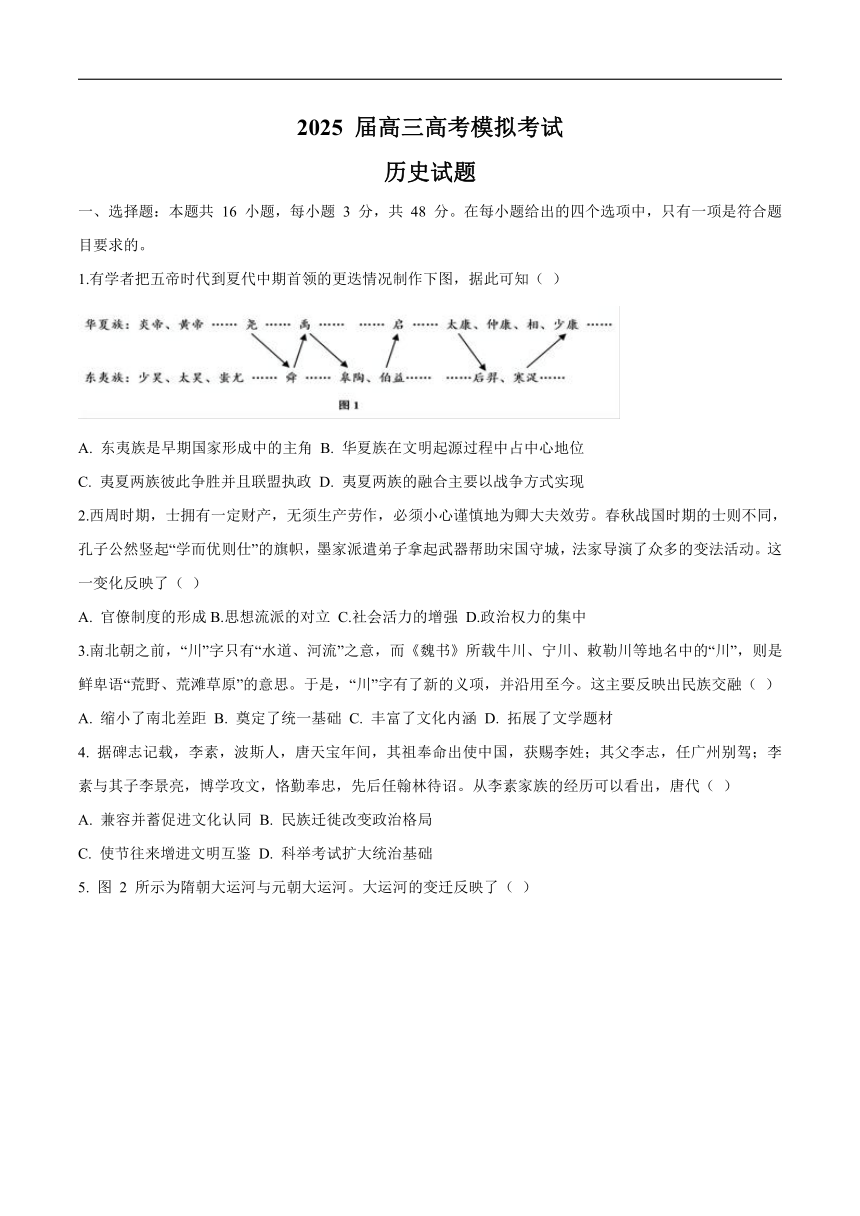

5. 图 2 所示为隋朝大运河与元朝大运河。大运河的变迁反映了( )

隋朝大运河 元朝大运河

A. 经济重心南移的趋势不断加强 B. 区域间长途贸易开始出现

C. 城市布局和政治中心根本改变 D. 南北经济联系进一步加强

6.“摆字龙灯”是清代皇家在陵寝前祭祀祖先的仪式舞蹈。其龙灯形态由龙灯、引龙人和绣球组成。龙灯为主体,主要通过段龙摆字的方式拼出祝福语。引龙人是与龙灯形成互动关系的引逗者。绣球是介于龙灯和引龙人之间的关联道具。据此可知,“摆字龙灯”( )

A. 体现了满汉民族文化的交融 B. 适应了市民阶层的审美需要

C. 反映了森严的社会等级制度 D. 推动了民间艺术的创新发展

7.1908 年沪宁铁路通车后,上海的报馆每天早上出报后即送往火车站。留日学生从东京带回 7000 册《猛回头》和《革命军》等也通过铁路秘密运往湖北,散发给学生、士兵和会党成员。据此可知,中国近代铁路( )

A.严重动摇清政府统治的根基 B.促进了近代思想文化的传播

C.刺激了收回利权运动的兴起 D.集中分布于长江中下游地区

8.1945年7月,面对黄炎培提出的“历史周期率”问题(即中国历史上的政权呈现往复循环的周期性现象),毛泽东回复以“人民民主”:2012 年,习近平重提这一话题,并郑重回答中共找到了跳出历史周期率的“第二个答案”,即“自我革命”。从“人民民主”到“自我革命”的话语变迁反映了( )

A.制度建设的完善 B.共产党的自我调适

C.改革开放的成效 D.人民主体的扩大化

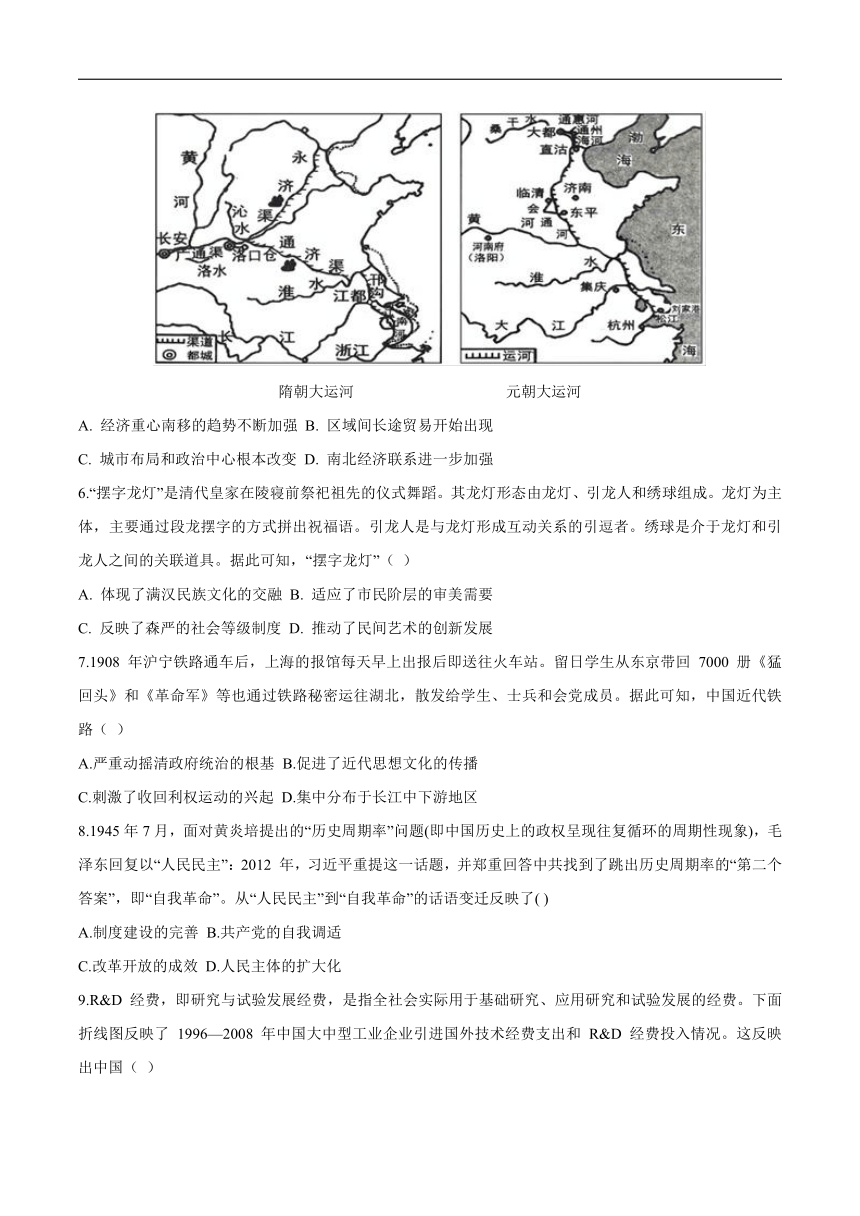

9.R&D 经费,即研究与试验发展经费,是指全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费。下面折线图反映了 1996—2008 年中国大中型工业企业引进国外技术经费支出和 R&D 经费投入情况。这反映出中国( )

A.经济实现了可持续性发展 B.加强了自主创新研发能力

C.对外开放格局向纵深推进 D.停止了对外国技术的引进

10.下表所示的内容为中国共产党党建简表。该表可用来说明我党( )

中国共产党党建简表

年份 提出 党建内容

1939年 毛泽东 建设一个全国范围的、广大群众性的、思想上政治上组织上完全巩固的布尔什维克化的中国共产党

1982年 中共十二大 把党建设成为领导社会主义现代化事业的坚强核心

2002年 中共十六大 坚持加强和改善党的领导,全面推进党的建设新的伟大工程

2017年 中共十九大 要求把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党

A.与时俱进地提出阶段性党建任务 B.善于总结执政以来的经验教训

C.重视汲取苏联成熟党建经验教训 D.强调加强政治纪律和从严治党

11.目前已知最早的古埃及象形文字出土于阿拜多斯 U 号墓地,是当时的统治者出于经济管理的目的而让人刻画出来的。最初,丧葬与宗教领域的象形文字使用权很可能只被古埃及王室掌握。古埃及第二王朝和第三王朝时,官员墓葬中的象形文字明显增多。由此可知古埃及( )

①象形文字在社会中有实用价值 ②君主专制强化并带有君权神授色彩

③实现了文字在政治领域的普及 ④社会复杂性的增加和管理的精细化

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

12. 17 世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端,并勘定地界、树立界碑、出版地图,向公众传达有关国土疆域的信息。这一现象反映( )

A. 近代地形勘测技术的进步 B. 近代国家主权意识的加强

C. 谈判是解决争端的主要手段 D. 地图是解决争端的主要依据

13. 维也纳会议期间,奥地利首相梅特涅不惜糜费巨资,让两百多个参会代表终日沉溺于舞会、观剧、狩猎和游览中。时人讽刺“会议不是在进行而是在跳舞”,但少数几个强国的代表却经常缺席这些活动。这可以用来说明( )

A. 奥地利尊崇近代外交礼仪 B. 全体一致的集体安全体制建立

C. 梅特涅重视西方文化传统 D. 大国主宰的国际协调机制形成

14.从 1939 年秋天开始,苏联媒体上的德国形象从“苏联人民的敌人”“世界和平的破坏者”转变为苏联的“友好经济伙伴”。1941 年 5—6 月间,苏联报刊上保家卫国的宣传重现报端,苏联对德国的宣传态度又开始发生了转变,纳粹德国的“敌人”形象又重新回归。上述转变表明( )

A.英法绥靖政策破产 B.国家利益影响政治宣传

C.反法西斯同盟建立 D.意识形态制约外交政策

15.1963 年,肯尼迪在美利坚大学的毕业典礼上说:今天,如果全面战争再次爆发,我们两个国家(美国与苏联)就会陷入一个恶性且危险的循环之中。因此,让我们直接关注我们的共同利益,以及可以解决分歧的方式。我们要使世界变得安全,具有多样性。肯尼迪旨在( )

A.以妥协换取世界和平 B.以合作应对世界多极化

C.以对话维护美国霸权 D.以发展顺应经济全球化

16. 20 世纪 60 年代,美国政府推出了针对亚非拉新兴国家的“青年领袖项目”,邀请这些地区的青年访美、留学,亲身体验美国社会,加强与“自由世界”的合作。这一项目( )

A. 凸显了美国政府的冷战思维 B. 强化了青年群体的国家认同

C. 旨在展示美国的国际影响力 D. 鼓励了第三世界的独立运动

二、非选择题:本题共 3 小题,共 52 分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一 贞观十八年(644年),太宗提出“王者视四海如一家,封域之内,皆胶赤子,朕一一推心置其腹中。”“岂独百姓不欲而必顺其情,但夷狄不欲,亦能从其意耳。”唐玄宗在《命备吐蕃制》中说“朕以虚薄,君临寓县,……无隔于夷夏,柔服四裔”,又说“怀远以德,……中外无隔,夷夏混齐,托声教于珠方,跻含灵于仁寿。”在《安置降蕃诏》中说“开怀纳戎,张袖延狄”。唐代在边疆民族地区设置羁縻州,根据不同地区具体情况,针对性推行政令、法令。边疆民族除可保留本部族风俗习惯之外,有的甚至允许内部保留着政权组织形式及其原有官职等级序列。

——摘编自《资治通鉴》等

材料二 19世纪末,梁启超较早地提出了“中国民族”“中华民族”的概念,指出“中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成”。康有为不赞成把满族说成夷狄,且对清胡开拓疆土、巩固边疆的贡献做了肯定,认为“自满、汉及篆、回、藏既同隶一国,并同当为中华人,不得殊异,其满人并赐汉姓,俾合同而化,永泯猜嫌,则团合大群以强中国,莫善于此。”五四运动后,孙中山对三民主义作了新的解释。关于民族主义,他指出:“民族主义有两方面之意义,一则中国民族自求解放;二则中国境内各民族一律平等。”1937 年卢沟桥事变后,“中华民族”的自觉意识进一步增强,“中华民族”的称谓得到全国各族人民的认同,对民族问题的探讨由此更加受到重视。

——摘编自周励恒《近代以来民族观是怎样形成的》

材料三 党的十八大以来,党中央高度重视民族工作,深入推进民族团结进步事业,着力打牢中华民族共同体思想基础,大力营造中华民族一家亲的社会氛围,各民族交往交流交融广泛开展,平等团结互助和谐的社会主义民族关系不断巩固和发展,中华民族共同体意识不断铸牢。

——摘自陈立鹏《铸牢中华民族共同体意识要加强五方面工作》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐代民族观的突出特点及其影响。(10 分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国民族观不同于唐代之处并分析其原因。(10 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析你对党中央强调铸牢中华民族共同体意识的认识。(5 分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料

1913—1938 年世界制造业生产的分布(%)

时间 美国 德国 英国 法国 俄罗斯—苏联

1913 35.8 14.3 14.1 7.0 4.4

192—1929 42.2 11.6 9.4 6.6 4.3

1936—1938 32.2 10.7 9.2 4.5 18.5

——摘编自金卫星《一战后世界经济结构的变化与 20 世纪 30 年代大萧条》

提取材料整体或部分信息,提出一个恰当的结论,运用表中数据和相关史实进行阐述。(要求:所提取信息有效,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。(15 分)

材料一 唐朝与周边国家的和平分享与平等互鉴,推动东亚地区形成了一种和睦、和谐的和平秩序。一个重要原因是其所秉持的“偃革兴文,布德施惠,中国既安,远人自服”的外交观念,以及亲仁善邻、协和万邦的和平思想理念。

——摘编自康震《古代中国尚和传统与中华文明的和平性特性》

材料二 中华文明将“天人合一”的自然观延伸到社会领域,进而形成了“群己合一”的社会观。在处理人际冲突和价值分歧方面,将“求同存异、和而不同”视为核心准则。在尊重个体利益诉求差异、正视社会矛盾客观存在的前提下,强调“万物并育而不相害,道并行而不相悖”;要求社会成员讲信修睦、以理服人。

——摘编自刘志刚《中华文明突出和平性的多维审视》

材料三 《联合国宪章》的宗旨是反对战争、维护和平、加强国际合作;联合国的七大原则是会员国主权平等、忠实履行国际义务、和平解决国际争端、不得对别国使用武力或以武力相威胁等。20 世纪 60 年代兴起的不结盟运动将和平共处五项原则作为指导原则。1970 年第 25 届联合国大会通过的《国际法原则宣言》,1974 年第六届特别联大通过的《建立新的国际经济秩序宣言》,都明确采纳和平共处五项原则。

——摘编自熊华源《和平共处五项原则的历史演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐朝构建东亚和平秩序的原因。(4 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中华文明的主要理念,说明其积极作用(6 分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析和平共处五项原则影响。(5 分)

2025 届高三高考模拟考试

历史答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C C C A D A B B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B A B B D B C A

二、主观试题

17 题:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐代民族观的突出特点及其影响。(10 分)

特点:没有民族歧视;开明怀柔;因俗而治(答 2 点给 4 分答 3 点给 5 分)。

影响:促进各民族交流交往交融;推动边疆地区社会问稳定和经济的发展;巩固统一多民族国家;推动唐朝的繁荣昌盛(答 2 点给 4 分,答 3 点给 5 分)。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国民族观不同于唐代之处并分析其原因。(10 分)

不同:统一的中华民族观念;各民族平等;民族认同增强(答 2 点给 4 分,答 3 点给 5 分)。

原因:鸦片战争后民族危机不断加剧;近代西方民族国家观念的影响;知识分子寻求救亡图存的道路(答 2 点给 4 分,答 3 点给 5 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析你对党中央强调铸牢中华民族共同体意识的认识。(5 分)

认识:各民族共同开拓了中国辽阔的疆域,形成了中华民族共同体;坚持民族平等、民族团结,各民族共同繁荣发展;中华民族共同体意识有利于中华民族的伟大复兴(答 2 点给 4分,答 3 点给 5 分)。

18 题:结论:世界局势影响各国经济发展。(2 分)

阐述:第一次世界大战的主战场在欧洲,对德、英、法的经济造成巨大破坏,而美国因为远离欧洲战场、参战较晚,并借战争加大对欧洲的商品出口和军火供应,所以一战后英、法、德制造业所占比重下降而美国所占比重上升。面对1929—1933年资本主义世界的经济大危机,英、法、美等西方国家采用了提高关税的政策,而德、日则走上法西斯道路,国际局势紧张,严重影响经济发展,所以美、英、法、德经济均呈下降趋势,进一步导致第二次世界大战的爆发。苏联利用大危机的形势,大力进口西方先进设备,吸纳西方投资,引进先进技术,加快工业化建设,实现了经济的快速发展。总之,各国经济发展深受国际局势的影响。(10分)

19题:(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐朝构建东亚和平秩序的原因。(4分)

原因:国家统一,社会稳定;经济繁荣,文化昌盛;开放包容,协和万邦(4分,任答两点即可)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中华文明的主要理念,说明其积极作用(6分)

理念:天人合一、群己合一;求同存异、和而不同;包容和合、并育并行;讲信修睦、以理服人。(答2点给4分)

作用:确立了基于集体主义伦理的人际关系准则和社会秩序规范(2分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析和平共处五项原则影响。(5分)

影响:弘扬了中华文明和平理念;成为解决国与国之间关系的基本准则;反映出国际关系的本质特征;有利于维护以《联合国宪章》为框架的国际关系的法理基础;被载入一系列重要国际文件,得到了国际社会广泛认同和遵循。(答2点4分,答3点5分)

历史试题

一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.有学者把五帝时代到夏代中期首领的更迭情况制作下图,据此可知( )

A. 东夷族是早期国家形成中的主角 B. 华夏族在文明起源过程中占中心地位

C. 夷夏两族彼此争胜并且联盟执政 D. 夷夏两族的融合主要以战争方式实现

2.西周时期,士拥有一定财产,无须生产劳作,必须小心谨慎地为卿大夫效劳。春秋战国时期的士则不同,孔子公然竖起“学而优则仕”的旗帜,墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动。这一变化反映了( )

A. 官僚制度的形成B.思想流派的对立 C.社会活力的增强 D.政治权力的集中

3.南北朝之前,“川”字只有“水道、河流”之意,而《魏书》所载牛川、宁川、敕勒川等地名中的“川”,则是鲜卑语“荒野、荒滩草原”的意思。于是,“川”字有了新的义项,并沿用至今。这主要反映出民族交融( )

A. 缩小了南北差距 B. 奠定了统一基础 C. 丰富了文化内涵 D. 拓展了文学题材

4. 据碑志记载,李素,波斯人,唐天宝年间,其祖奉命出使中国,获赐李姓;其父李志,任广州别驾;李素与其子李景亮,博学攻文,恪勤奉忠,先后任翰林待诏。从李素家族的经历可以看出,唐代( )

A. 兼容并蓄促进文化认同 B. 民族迁徙改变政治格局

C. 使节往来增进文明互鉴 D. 科举考试扩大统治基础

5. 图 2 所示为隋朝大运河与元朝大运河。大运河的变迁反映了( )

隋朝大运河 元朝大运河

A. 经济重心南移的趋势不断加强 B. 区域间长途贸易开始出现

C. 城市布局和政治中心根本改变 D. 南北经济联系进一步加强

6.“摆字龙灯”是清代皇家在陵寝前祭祀祖先的仪式舞蹈。其龙灯形态由龙灯、引龙人和绣球组成。龙灯为主体,主要通过段龙摆字的方式拼出祝福语。引龙人是与龙灯形成互动关系的引逗者。绣球是介于龙灯和引龙人之间的关联道具。据此可知,“摆字龙灯”( )

A. 体现了满汉民族文化的交融 B. 适应了市民阶层的审美需要

C. 反映了森严的社会等级制度 D. 推动了民间艺术的创新发展

7.1908 年沪宁铁路通车后,上海的报馆每天早上出报后即送往火车站。留日学生从东京带回 7000 册《猛回头》和《革命军》等也通过铁路秘密运往湖北,散发给学生、士兵和会党成员。据此可知,中国近代铁路( )

A.严重动摇清政府统治的根基 B.促进了近代思想文化的传播

C.刺激了收回利权运动的兴起 D.集中分布于长江中下游地区

8.1945年7月,面对黄炎培提出的“历史周期率”问题(即中国历史上的政权呈现往复循环的周期性现象),毛泽东回复以“人民民主”:2012 年,习近平重提这一话题,并郑重回答中共找到了跳出历史周期率的“第二个答案”,即“自我革命”。从“人民民主”到“自我革命”的话语变迁反映了( )

A.制度建设的完善 B.共产党的自我调适

C.改革开放的成效 D.人民主体的扩大化

9.R&D 经费,即研究与试验发展经费,是指全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费。下面折线图反映了 1996—2008 年中国大中型工业企业引进国外技术经费支出和 R&D 经费投入情况。这反映出中国( )

A.经济实现了可持续性发展 B.加强了自主创新研发能力

C.对外开放格局向纵深推进 D.停止了对外国技术的引进

10.下表所示的内容为中国共产党党建简表。该表可用来说明我党( )

中国共产党党建简表

年份 提出 党建内容

1939年 毛泽东 建设一个全国范围的、广大群众性的、思想上政治上组织上完全巩固的布尔什维克化的中国共产党

1982年 中共十二大 把党建设成为领导社会主义现代化事业的坚强核心

2002年 中共十六大 坚持加强和改善党的领导,全面推进党的建设新的伟大工程

2017年 中共十九大 要求把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党

A.与时俱进地提出阶段性党建任务 B.善于总结执政以来的经验教训

C.重视汲取苏联成熟党建经验教训 D.强调加强政治纪律和从严治党

11.目前已知最早的古埃及象形文字出土于阿拜多斯 U 号墓地,是当时的统治者出于经济管理的目的而让人刻画出来的。最初,丧葬与宗教领域的象形文字使用权很可能只被古埃及王室掌握。古埃及第二王朝和第三王朝时,官员墓葬中的象形文字明显增多。由此可知古埃及( )

①象形文字在社会中有实用价值 ②君主专制强化并带有君权神授色彩

③实现了文字在政治领域的普及 ④社会复杂性的增加和管理的精细化

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

12. 17 世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端,并勘定地界、树立界碑、出版地图,向公众传达有关国土疆域的信息。这一现象反映( )

A. 近代地形勘测技术的进步 B. 近代国家主权意识的加强

C. 谈判是解决争端的主要手段 D. 地图是解决争端的主要依据

13. 维也纳会议期间,奥地利首相梅特涅不惜糜费巨资,让两百多个参会代表终日沉溺于舞会、观剧、狩猎和游览中。时人讽刺“会议不是在进行而是在跳舞”,但少数几个强国的代表却经常缺席这些活动。这可以用来说明( )

A. 奥地利尊崇近代外交礼仪 B. 全体一致的集体安全体制建立

C. 梅特涅重视西方文化传统 D. 大国主宰的国际协调机制形成

14.从 1939 年秋天开始,苏联媒体上的德国形象从“苏联人民的敌人”“世界和平的破坏者”转变为苏联的“友好经济伙伴”。1941 年 5—6 月间,苏联报刊上保家卫国的宣传重现报端,苏联对德国的宣传态度又开始发生了转变,纳粹德国的“敌人”形象又重新回归。上述转变表明( )

A.英法绥靖政策破产 B.国家利益影响政治宣传

C.反法西斯同盟建立 D.意识形态制约外交政策

15.1963 年,肯尼迪在美利坚大学的毕业典礼上说:今天,如果全面战争再次爆发,我们两个国家(美国与苏联)就会陷入一个恶性且危险的循环之中。因此,让我们直接关注我们的共同利益,以及可以解决分歧的方式。我们要使世界变得安全,具有多样性。肯尼迪旨在( )

A.以妥协换取世界和平 B.以合作应对世界多极化

C.以对话维护美国霸权 D.以发展顺应经济全球化

16. 20 世纪 60 年代,美国政府推出了针对亚非拉新兴国家的“青年领袖项目”,邀请这些地区的青年访美、留学,亲身体验美国社会,加强与“自由世界”的合作。这一项目( )

A. 凸显了美国政府的冷战思维 B. 强化了青年群体的国家认同

C. 旨在展示美国的国际影响力 D. 鼓励了第三世界的独立运动

二、非选择题:本题共 3 小题,共 52 分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一 贞观十八年(644年),太宗提出“王者视四海如一家,封域之内,皆胶赤子,朕一一推心置其腹中。”“岂独百姓不欲而必顺其情,但夷狄不欲,亦能从其意耳。”唐玄宗在《命备吐蕃制》中说“朕以虚薄,君临寓县,……无隔于夷夏,柔服四裔”,又说“怀远以德,……中外无隔,夷夏混齐,托声教于珠方,跻含灵于仁寿。”在《安置降蕃诏》中说“开怀纳戎,张袖延狄”。唐代在边疆民族地区设置羁縻州,根据不同地区具体情况,针对性推行政令、法令。边疆民族除可保留本部族风俗习惯之外,有的甚至允许内部保留着政权组织形式及其原有官职等级序列。

——摘编自《资治通鉴》等

材料二 19世纪末,梁启超较早地提出了“中国民族”“中华民族”的概念,指出“中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成”。康有为不赞成把满族说成夷狄,且对清胡开拓疆土、巩固边疆的贡献做了肯定,认为“自满、汉及篆、回、藏既同隶一国,并同当为中华人,不得殊异,其满人并赐汉姓,俾合同而化,永泯猜嫌,则团合大群以强中国,莫善于此。”五四运动后,孙中山对三民主义作了新的解释。关于民族主义,他指出:“民族主义有两方面之意义,一则中国民族自求解放;二则中国境内各民族一律平等。”1937 年卢沟桥事变后,“中华民族”的自觉意识进一步增强,“中华民族”的称谓得到全国各族人民的认同,对民族问题的探讨由此更加受到重视。

——摘编自周励恒《近代以来民族观是怎样形成的》

材料三 党的十八大以来,党中央高度重视民族工作,深入推进民族团结进步事业,着力打牢中华民族共同体思想基础,大力营造中华民族一家亲的社会氛围,各民族交往交流交融广泛开展,平等团结互助和谐的社会主义民族关系不断巩固和发展,中华民族共同体意识不断铸牢。

——摘自陈立鹏《铸牢中华民族共同体意识要加强五方面工作》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐代民族观的突出特点及其影响。(10 分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国民族观不同于唐代之处并分析其原因。(10 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析你对党中央强调铸牢中华民族共同体意识的认识。(5 分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料

1913—1938 年世界制造业生产的分布(%)

时间 美国 德国 英国 法国 俄罗斯—苏联

1913 35.8 14.3 14.1 7.0 4.4

192—1929 42.2 11.6 9.4 6.6 4.3

1936—1938 32.2 10.7 9.2 4.5 18.5

——摘编自金卫星《一战后世界经济结构的变化与 20 世纪 30 年代大萧条》

提取材料整体或部分信息,提出一个恰当的结论,运用表中数据和相关史实进行阐述。(要求:所提取信息有效,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。(15 分)

材料一 唐朝与周边国家的和平分享与平等互鉴,推动东亚地区形成了一种和睦、和谐的和平秩序。一个重要原因是其所秉持的“偃革兴文,布德施惠,中国既安,远人自服”的外交观念,以及亲仁善邻、协和万邦的和平思想理念。

——摘编自康震《古代中国尚和传统与中华文明的和平性特性》

材料二 中华文明将“天人合一”的自然观延伸到社会领域,进而形成了“群己合一”的社会观。在处理人际冲突和价值分歧方面,将“求同存异、和而不同”视为核心准则。在尊重个体利益诉求差异、正视社会矛盾客观存在的前提下,强调“万物并育而不相害,道并行而不相悖”;要求社会成员讲信修睦、以理服人。

——摘编自刘志刚《中华文明突出和平性的多维审视》

材料三 《联合国宪章》的宗旨是反对战争、维护和平、加强国际合作;联合国的七大原则是会员国主权平等、忠实履行国际义务、和平解决国际争端、不得对别国使用武力或以武力相威胁等。20 世纪 60 年代兴起的不结盟运动将和平共处五项原则作为指导原则。1970 年第 25 届联合国大会通过的《国际法原则宣言》,1974 年第六届特别联大通过的《建立新的国际经济秩序宣言》,都明确采纳和平共处五项原则。

——摘编自熊华源《和平共处五项原则的历史演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐朝构建东亚和平秩序的原因。(4 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中华文明的主要理念,说明其积极作用(6 分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析和平共处五项原则影响。(5 分)

2025 届高三高考模拟考试

历史答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C C C A D A B B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B A B B D B C A

二、主观试题

17 题:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐代民族观的突出特点及其影响。(10 分)

特点:没有民族歧视;开明怀柔;因俗而治(答 2 点给 4 分答 3 点给 5 分)。

影响:促进各民族交流交往交融;推动边疆地区社会问稳定和经济的发展;巩固统一多民族国家;推动唐朝的繁荣昌盛(答 2 点给 4 分,答 3 点给 5 分)。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国民族观不同于唐代之处并分析其原因。(10 分)

不同:统一的中华民族观念;各民族平等;民族认同增强(答 2 点给 4 分,答 3 点给 5 分)。

原因:鸦片战争后民族危机不断加剧;近代西方民族国家观念的影响;知识分子寻求救亡图存的道路(答 2 点给 4 分,答 3 点给 5 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析你对党中央强调铸牢中华民族共同体意识的认识。(5 分)

认识:各民族共同开拓了中国辽阔的疆域,形成了中华民族共同体;坚持民族平等、民族团结,各民族共同繁荣发展;中华民族共同体意识有利于中华民族的伟大复兴(答 2 点给 4分,答 3 点给 5 分)。

18 题:结论:世界局势影响各国经济发展。(2 分)

阐述:第一次世界大战的主战场在欧洲,对德、英、法的经济造成巨大破坏,而美国因为远离欧洲战场、参战较晚,并借战争加大对欧洲的商品出口和军火供应,所以一战后英、法、德制造业所占比重下降而美国所占比重上升。面对1929—1933年资本主义世界的经济大危机,英、法、美等西方国家采用了提高关税的政策,而德、日则走上法西斯道路,国际局势紧张,严重影响经济发展,所以美、英、法、德经济均呈下降趋势,进一步导致第二次世界大战的爆发。苏联利用大危机的形势,大力进口西方先进设备,吸纳西方投资,引进先进技术,加快工业化建设,实现了经济的快速发展。总之,各国经济发展深受国际局势的影响。(10分)

19题:(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐朝构建东亚和平秩序的原因。(4分)

原因:国家统一,社会稳定;经济繁荣,文化昌盛;开放包容,协和万邦(4分,任答两点即可)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中华文明的主要理念,说明其积极作用(6分)

理念:天人合一、群己合一;求同存异、和而不同;包容和合、并育并行;讲信修睦、以理服人。(答2点给4分)

作用:确立了基于集体主义伦理的人际关系准则和社会秩序规范(2分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析和平共处五项原则影响。(5分)

影响:弘扬了中华文明和平理念;成为解决国与国之间关系的基本准则;反映出国际关系的本质特征;有利于维护以《联合国宪章》为框架的国际关系的法理基础;被载入一系列重要国际文件,得到了国际社会广泛认同和遵循。(答2点4分,答3点5分)

同课章节目录