【中考核心考点】2025年中考历史考前冲刺 三国两晋南北朝时期(含解析)

文档属性

| 名称 | 【中考核心考点】2025年中考历史考前冲刺 三国两晋南北朝时期(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-17 20:46:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中考核心考点 三国两晋南北朝时期

一.选择题(共20小题)

1.(2025 莆田二模)云冈石窟中期造像艺术开始汉化,服饰已出现“褒衣博带”的样式。这体现的时代特征是( )

A.国家统一 B.民族交融 C.对外开放 D.江南开发

2.(2025 阿勒泰地区二模)某博物馆举办“中国古代文化长廊”展览,以下可入选“魏晋风骨”展区的是( )

A.《史记》书影 B.《兰亭集序》(摹本局部)

C.《送子天王图》局部

D.《清明上河图》局部

3.(2025 新兴县一模)如表所示的两则史料共同印证了( )

内容 出处

幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅(率)过江淮 《晋书》

江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥 《宋书》

A.北人大量迁往南方 B.民族之间相互交融

C.北方商业比较繁荣 D.南方地区得到开发

4.(2025 湛江二模)祖冲之对数学家刘徽等人的著作进行了深入研究,并在此基础上,算出π值在3.1415926和3.1415927之间,这一记录直到15世纪才被打破。据此可知,祖冲之的数学成就得益于( )

A.吸收前人经验 B.照搬文献研究

C.研究领域广泛 D.外来文化传入

5.(2025 临清市二模)《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”该现象( )

A.源于南方优越的政治环境

B.促进了北方经济迅速恢复

C.标志着经济重心南移完成

D.与劳动力的大量南迁有关

6.(2025春 重庆期中)台湾地区的美食店名多以大陆地点命名,查阅.《国家人文历史》发现:“随着1949年以后大量中国大陆籍人士迁入,各省的菜系在台湾进行交流学习,创新了一个新的菜系——眷村菜。老兵及家眷们各家做的饭都是自己家乡的美食,大家互相分享,各地味道串着串着,就打开了家常菜的新思路。”从台湾美食的发展经历可以论证( )

A.相同的饮食文化是连接海峡两岸的纽带

B.台湾美食的菜品主要受日本菜系的影响

C.台湾美食的店名全都是以发源地来命名

D.美食的发展体现了海峡两岸的政治交流

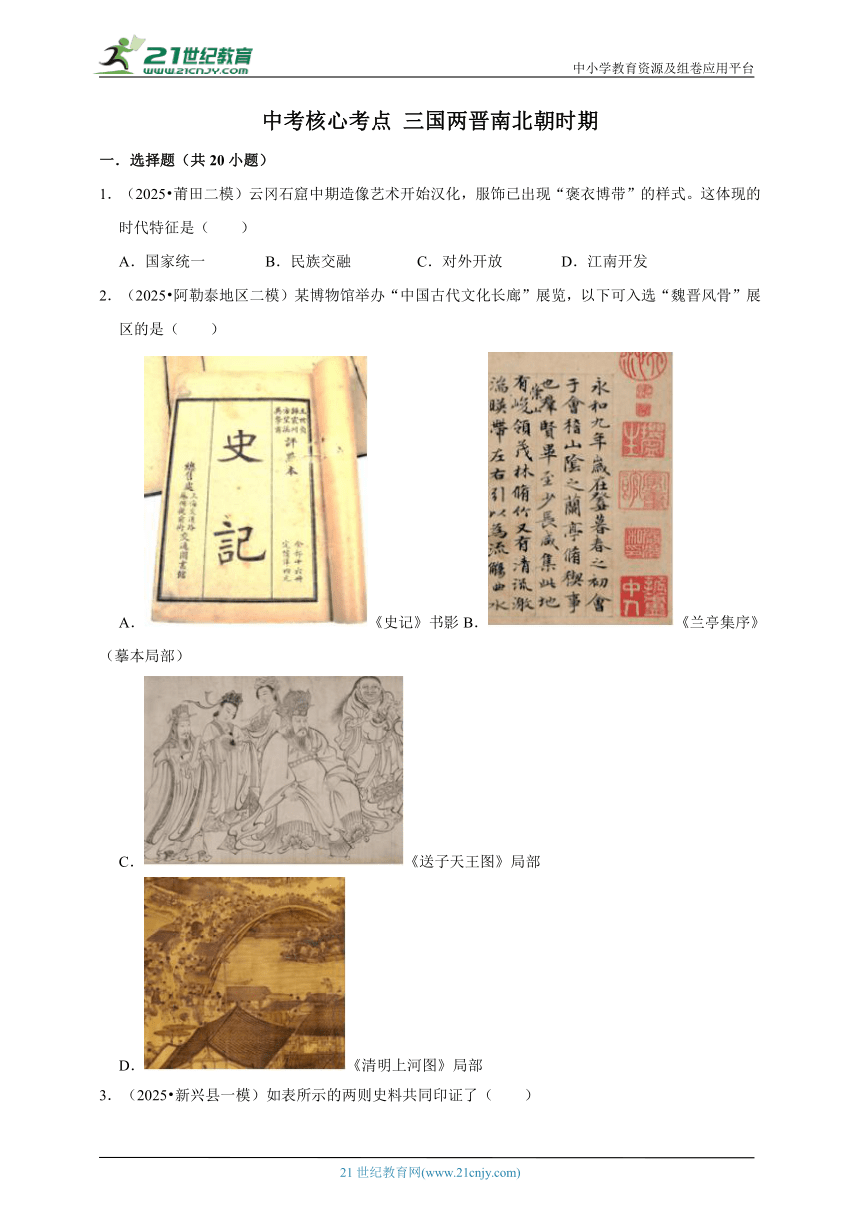

7.(2025春 新城区校级期中)绘制示意图是历史学习的有效方法之一,某同学在学习时绘制了如图示意图,示意图反映的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.北方游牧民族的内迁

C.江南地区的不断开发 D.“八王之乱”的爆发

8.(2025 南召县二模)南朝时期各地农业经济普遍发展,荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”。侨雍州(襄阳地区)“田土肥良,桑梓野泽,处处而有”。益州一直号称“天府”,南朝时仍是“土境丰富”。交州一年二熟,“恒为丰国”。促成这一现象的因素有( )

A.先进生产工具和技术传入

B.重文轻武的统治政策

C.手工业工场的发展壮大

D.中外经济贸易发展

9.(2025 连州市校级二模)追本溯源,客家先民首次南迁就发生在1700多年前的西晋末年,大量中原人从当时的京都洛阳出发,举族南迁,史称“衣冠南渡”。客家先民南迁的历史背景是( )

A.北方战乱不休 B.政权更替频繁

C.经济重心南移 D.民族交往密切

10.(2025 洛南县二模)某同学搜集了“(唐)诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将”“北魏习礼中原风,南迁居筑繁华城”“(元)江西年少学商贾,能道国朝蒙古语”,其反映的主题是( )

A.民族交往交流交融 B.封建国家的大一统

C.中华民族多元一体 D.中外文化交相辉映

11.(2025春 秀英区校级期中)郦道元引用周秦两汉以来有关文献达三百余种,结合实地考察,完成了《水经注》一书;祖冲之在刘徽“割圆术”的基础上,更精确地计算出圆周率;王羲之继承各种书体的优点,所作行、楷、草书尤为精湛。这体现了中华文化的( )

A.务实性 B.多元性

C.包容与开放 D.继承与创新

12.(2025 本溪一模)小强同学在历史探究学习中收集了一些史料,根据摘录的内容,判断他探究的是( )

典籍 内容

《史记》 楚越之地,地广人希(稀)……无积聚而多贫。

《宋书》 江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥。

A.政权建设 B.技术发明 C.商业繁盛 D.江南开发

13.(2025 广西一模)据北魏贾思勰《齐民要术》记载,牛、马、骡、羊等牲畜的饲养,制作毛毡、奶酪、油酥的技术,自胡人传入后逐步被汉人接受。这体现了( )

A.中外交往密切 B.政权更迭频繁

C.人口大量南迁 D.民族交流交融

14.(2025 工业园区一模)304年,匈奴人刘渊起兵反晋,因自认系汉匈和亲的后代,故定国号为“汉”,后来北方游牧民族建立政权也多沿用“赵”“燕”“秦”等中原王朝称号。北魏、北周等鲜卑政权也自认祖先为黄帝后裔,可以代表“中国”。这能够体现( )

A.兼并战争促进国家统一

B.游牧民族尊重传统习俗

C.民族交融推动文化认同

D.五胡内迁导致战乱频繁

15.(2025春 开福区期中)某校七年级学生开展校本研究,收集了“北魏孝文帝改革,唐太宗被尊为“天可汗”的故事,宋朝时与辽、西夏的互市,回族形成的故事”等资料,据此推断研究的主题是( )

A.制度变迁 B.民族交融 C.民族习俗 D.对外交往

16.(2025 泉州二模)七夕节成型于汉朝,到南北朝时,各朝都有举行庆祝七夕节的盛大活动,南朝是全民乞巧而北朝还会举办骑射活动。这反映了( )

A.民族文化不断交融 B.边境贸易日趋繁荣

C.胡服骑射成为时尚 D.传统节日种类繁多

17.(2025 盘龙区一模)小魏同学在学习中国古代南北朝时期的历史时,认真制作了读书卡片,根据两张读书卡片上的信息,可知南北朝时期的科技的一个重要特点是( )

读书卡片1: 贾思勰整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富,著成《齐民要术》。 读书卡片2: 祖冲之在三国时期的数学家刘徽所创“割圆术”的基础上,将圆周率精确到小数点以后的第七位数。

A.集中于农业领域 B.成果领先于世界

C.继承与创新结合 D.注重以民生为本

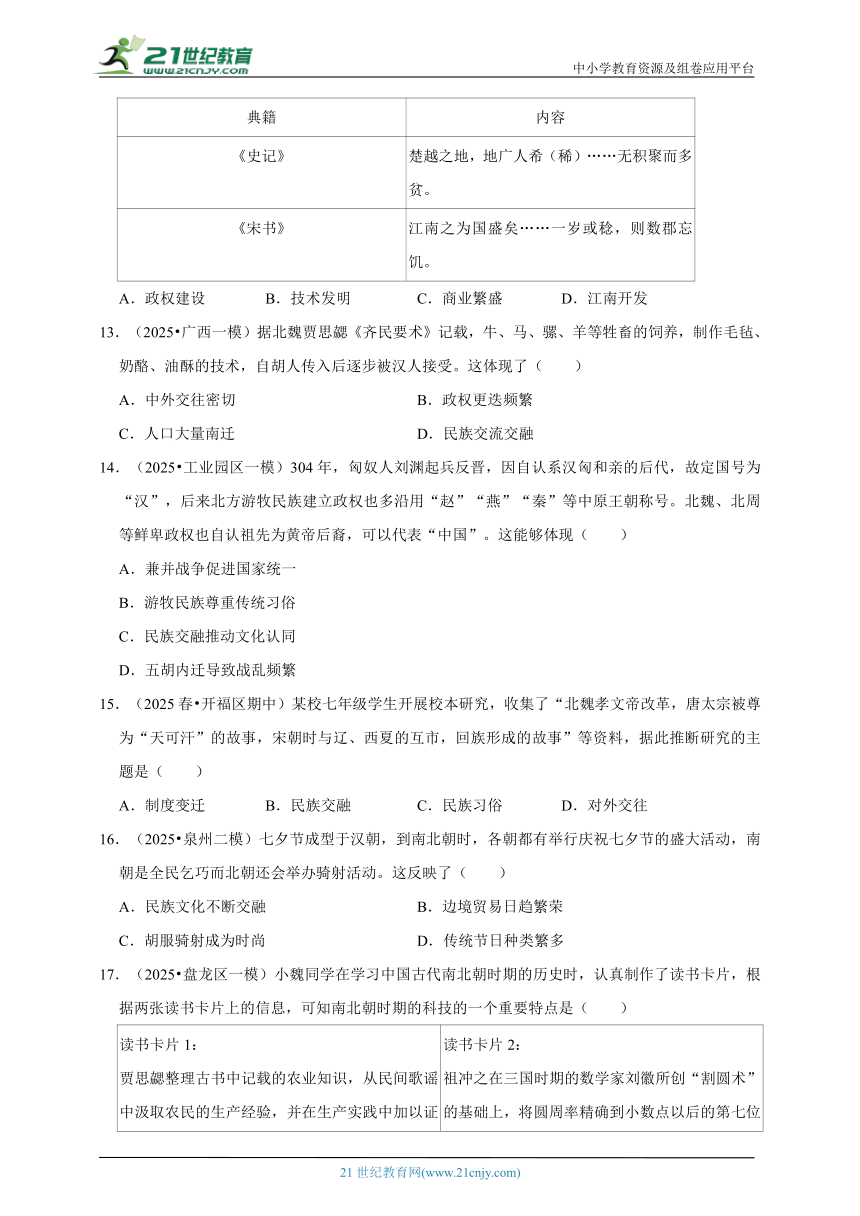

18.(2025 莱西市一模)历史兴趣小组围绕某主题整理出教科书的相关学习资源。据此判断这一时期出现了下列哪一历史现象( )

摹绘自敦煌莫高窟壁画,原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期进入内地 “亲晋胡王”青铜印,是西晋朝廷领给北方民族首领的印章

A.孝文帝改革 B.民族交融不断发展

C.人口不断迁徙 D.经济重心南移完成

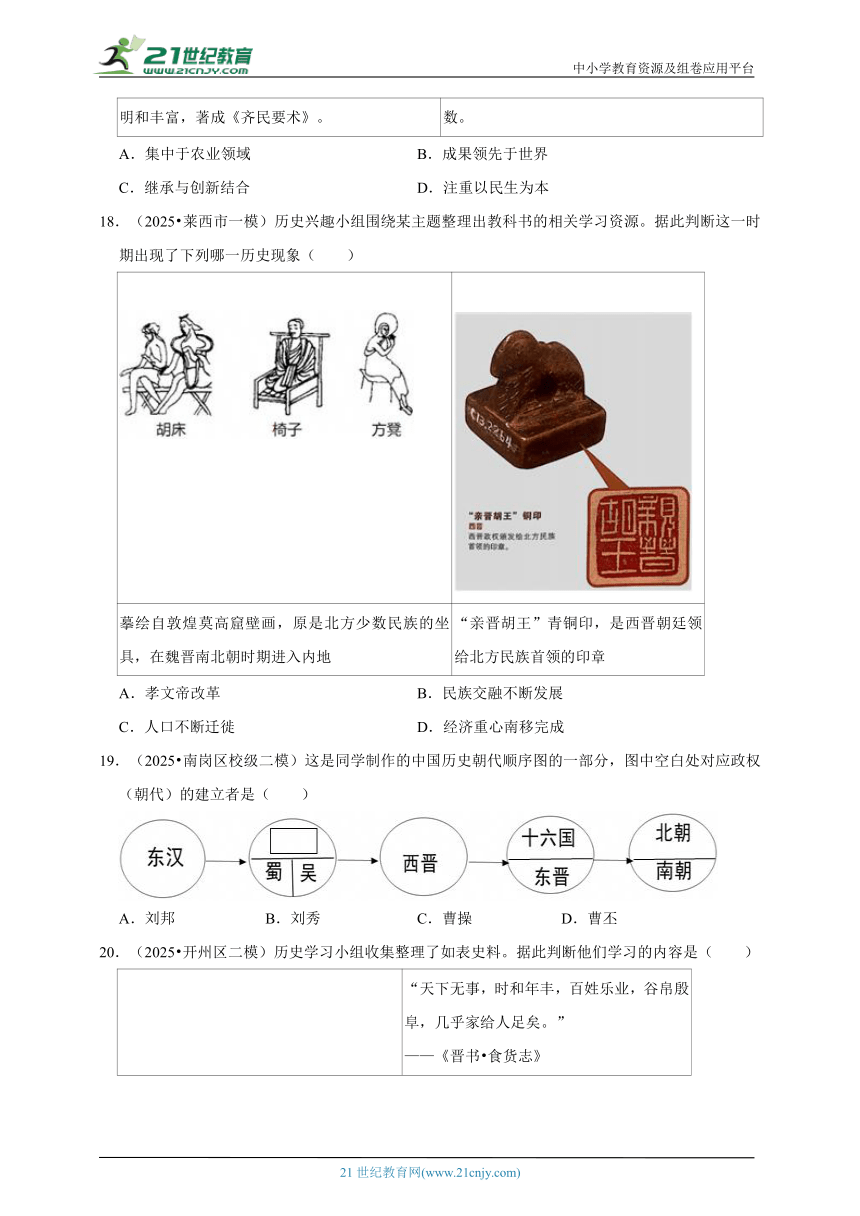

19.(2025 南岗区校级二模)这是同学制作的中国历史朝代顺序图的一部分,图中空白处对应政权(朝代)的建立者是( )

A.刘邦 B.刘秀 C.曹操 D.曹丕

20.(2025 开州区二模)历史学习小组收集整理了如表史料。据此判断他们学习的内容是( )

“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。” ——《晋书 食货志》

A.对外贸易繁荣 B.江南地区的开发

C.东晋王朝兴亡 D.北方各族的内迁

中考核心考点 三国两晋南北朝时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共20小题)

1.(2025 莆田二模)云冈石窟中期造像艺术开始汉化,服饰已出现“褒衣博带”的样式。这体现的时代特征是( )

A.国家统一 B.民族交融 C.对外开放 D.江南开发

【分析】本题主要考查了魏晋南北朝时期的民族交融,掌握相关基础知识。

【解答】南北朝时期,国家并未统一,排除A项;

据题干“云冈石窟中期造像艺术开始汉化”“褒衣博带”结合所学可知,云冈石窟是北魏时期(鲜卑族政权)开凿的佛教石窟。中期造像的汉化特征(如“褒衣博带”的服饰风格)直接反映了北魏孝文帝改革后推行的汉化政策。孝文帝迁都洛阳后,大力倡导学习汉族文化,包括服饰、语言、制度等,促进了北方各民族与汉族的融合。因此,云冈石窟的汉化艺术是当时民族交融这一时代特征的典型体现,B项正确;

对外开放属于中外关系,与题干中民族的“汉化”不符,排除C项;

云冈石窟在北方,与江南开发无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记魏晋南北朝时期的民族交融。

2.(2025 阿勒泰地区二模)某博物馆举办“中国古代文化长廊”展览,以下可入选“魏晋风骨”展区的是( )

A.《史记》书影

B.《兰亭集序》(摹本局部)

C.《送子天王图》局部

D.《清明上河图》局部

【分析】本题主要考查魏晋南北朝的书法艺术,掌握相关基础知识。

【解答】《兰亭集序》是东晋书法家王羲之的作品,东晋属于魏晋时期,其书法风格体现了魏晋时期的文化特色,可入选“魏晋风骨”展区,B符合题意。《史记》是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,记载了从黄帝时代到汉武帝太初年间的重大历史,不属于魏晋时期的作品,A不符合题意。《送子天王图》是唐代画家吴道子的作品,唐代与魏晋时期不同,C不符合题意。《清明上河图》是北宋画家张择端的风俗画,北宋时期与魏晋时期相差甚远,D不符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查魏晋南北朝的书法艺术,考查考生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。

3.(2025 新兴县一模)如表所示的两则史料共同印证了( )

内容 出处

幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅(率)过江淮 《晋书》

江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥 《宋书》

A.北人大量迁往南方 B.民族之间相互交融

C.北方商业比较繁荣 D.南方地区得到开发

【分析】本题考查了人口的南迁和江南地区的开发,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】第一则史料描述了大量北方人南迁,这很可能为南方带来了人口、技术和劳动力;第二则史料明确描述了江南地区的经济繁荣。这两者结合起来,可以推断南方地区在这一时期得到了显著的开发和进步,D正确;北人大量迁往南方只与第一则史料有关,描述了北方人的南迁,但并没有涉及到南方地区的具体变化,排除A;两则史料中都没有明确提及民族之间的交融,排除B;第一则史料描述了大量北方人南迁,这很可能为南方带来了人口、技术和劳动力;第二则史料明确描述了江南地区的经济繁荣。这两者结合起来,可以推断南方地区在这一时期得到了显著的开发和进步两则史料都没有描述北方的商业状况,排除C。

故选:D。

【点评】本题要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.(2025 湛江二模)祖冲之对数学家刘徽等人的著作进行了深入研究,并在此基础上,算出π值在3.1415926和3.1415927之间,这一记录直到15世纪才被打破。据此可知,祖冲之的数学成就得益于( )

A.吸收前人经验 B.照搬文献研究

C.研究领域广泛 D.外来文化传入

【分析】考查祖冲之和圆周率的相关知识。

【解答】A.据材料可知,祖冲之在刘徽算法的基础上算出了圆周率的范围在3.1415926和3.1415927之间,体现了其在前人的基础上进行研究,A项正确。

B.“照搬”说法错误,且材料与文献无关,排除B项。

C.“广泛”无从体现,材料仅涉及数学,排除C项。

D.材料不涉及外来文化,排除D项。

故选:A。

【点评】考查学生的理解能力,掌握祖冲之和圆周率的相关知识。

5.(2025 临清市二模)《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”该现象( )

A.源于南方优越的政治环境

B.促进了北方经济迅速恢复

C.标志着经济重心南移完成

D.与劳动力的大量南迁有关

【分析】本题考查经济重心南移,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”可知,材料反映的是江南地区经济的发展,结合所学可知,劳动力的大量南迁给南方带去了大量的劳动力和先进的生产工具和技术,是南方经济发展的根本原因,故D正确;材料反映的是江南地区经济的发展,与南方优越的政治环境有关,但不是根本原因,故A错误;材料反映的是江南地区经济的发展,与北方经济讯速恢复无关,故B错误;南宋时期,材料反映的是江南地区经济的发展,不能反映出经济重心南移完成,故C错误。

故选:D。

【点评】本题考查经济重心南移,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

6.(2025春 重庆期中)台湾地区的美食店名多以大陆地点命名,查阅.《国家人文历史》发现:“随着1949年以后大量中国大陆籍人士迁入,各省的菜系在台湾进行交流学习,创新了一个新的菜系——眷村菜。老兵及家眷们各家做的饭都是自己家乡的美食,大家互相分享,各地味道串着串着,就打开了家常菜的新思路。”从台湾美食的发展经历可以论证( )

A.相同的饮食文化是连接海峡两岸的纽带

B.台湾美食的菜品主要受日本菜系的影响

C.台湾美食的店名全都是以发源地来命名

D.美食的发展体现了海峡两岸的政治交流

【分析】本题主要考查海峡两岸的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】从材料中可以看到,因为大陆人士迁入,大陆的饮食文化在台湾交流融合,台湾美食店名多以大陆地点命名,这体现了相同的饮食文化是连接海峡两岸的纽带,A正确。材料中主要强调的是大陆菜系对台湾美食的影响,并未提及日本菜系对台湾美食菜品的主要影响,B错误。题干说的是台湾地区的美食店名多以大陆地点命名,而不是全部,C错误。材料中美食的发展主要体现的是文化交流,而非政治交流,D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查海峡两岸的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.(2025春 新城区校级期中)绘制示意图是历史学习的有效方法之一,某同学在学习时绘制了如图示意图,示意图反映的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.北方游牧民族的内迁

C.江南地区的不断开发 D.“八王之乱”的爆发

【分析】本题主要考查北方民族大融合,掌握东汉末年以来北方少数民族内迁的史实。

【解答】在我国历史上,从东汉末年以来,北方少数民族不断内迁。内迁的少数民族主要有匈奴族、鲜卑族、羯族、氐族、羌族等。图中展示了匈奴族、羯族、氐族、羌族等北方游牧民族向陕西关中、山西一带迁徙的情况,反映了北方游牧民族的内迁,B正确。三国鼎立局面是魏、蜀、吴三国并立,图中未体现三国相关信息,A错误。江南地区的开发主要涉及南方地区经济的发展等内容,图中重点是北方少数民族的迁徙,C错误。“八王之乱”是西晋时期统治集团内部的战乱,图中没有体现这一信息,D错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查北方民族大融合,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

8.(2025 南召县二模)南朝时期各地农业经济普遍发展,荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”。侨雍州(襄阳地区)“田土肥良,桑梓野泽,处处而有”。益州一直号称“天府”,南朝时仍是“土境丰富”。交州一年二熟,“恒为丰国”。促成这一现象的因素有( )

A.先进生产工具和技术传入

B.重文轻武的统治政策

C.手工业工场的发展壮大

D.中外经济贸易发展

【分析】本题主要考查了江南地区经济开发,掌握相关基础知识。

【解答】南朝时期,北方人口大量南迁,带来了先进的生产工具和技术,使得南方如荆州、侨雍州、益州、交州等地的农业得到发展,土地得以更好地开垦和利用,促进了当地农业经济的繁荣,该选项符合史实,所以A选项正确;

重文轻武的统治政策主要出现在宋朝,南朝时期并不存在这一政策,所以B选项错误;

手工业工场的发展壮大主要是在明清时期,南朝时期手工业虽有发展,但尚未形成大规模的手工业工场,且题干强调的是农业经济发展,与手工业工场关系不大,所以C选项错误;

中外经济贸易发展主要影响的是商业及一些特色经济作物等方面,对题干中所述地区农业普遍发展的促进作用不直接、不显著,所以D选项错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记江南地区经济开发。

9.(2025 连州市校级二模)追本溯源,客家先民首次南迁就发生在1700多年前的西晋末年,大量中原人从当时的京都洛阳出发,举族南迁,史称“衣冠南渡”。客家先民南迁的历史背景是( )

A.北方战乱不休 B.政权更替频繁

C.经济重心南移 D.民族交往密切

【分析】本题主要考查了魏晋时期人口南迁的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】西晋末年,北方少数民族内迁,战乱频繁,社会动荡不安。中原地区百姓为躲避战乱,大量南迁。客家先民首次南迁就是在这种北方战乱不休的背景下发生的,所以A选项正确;政权更替频繁本身不是客家先民南迁的直接和主要原因,战乱导致的生存危机才是促使他们南迁的关键,所以B选项错误;经济重心南移是一个长期的过程,客家先民南迁是经济重心南移的原因之一,而非经济重心南移是客家先民南迁的背景,因果关系颠倒,所以C选项错误;民族交往密切不一定会导致大规模人口南迁,且当时主要是战乱迫使客家先民南迁,而非民族交往密切这一因素,所以D选项错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记魏晋时期人口南迁原因。

10.(2025 洛南县二模)某同学搜集了“(唐)诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将”“北魏习礼中原风,南迁居筑繁华城”“(元)江西年少学商贾,能道国朝蒙古语”,其反映的主题是( )

A.民族交往交流交融 B.封建国家的大一统

C.中华民族多元一体 D.中外文化交相辉映

【分析】本题主要考查民族交往和交融,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干信息“(唐)诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将”可知,体现了唐朝对周边少数民族部落的接纳与任用,促进了民族间的交流;“北魏习礼中原风,南迁居筑繁华城”反映了北魏时期少数民族学习中原文化并南迁与汉族融合的情况;“(元)江西少年学商贾,能道国朝蒙古语”展示了元朝时期汉族少年学习蒙古族语言,不同民族间在商业等方面的交流。因此这些都反映了民族之间的交往、交流与交融,A项正确;题干材料主要强调的是民族之间的交流互动,并非封建国家在政治上实现大一统的局面,排除B项;“中华民族多元一体”侧重于强调在长期发展过程中,众多民族在文化、经济等方面相互联系、相互依存,共同构成一个整体。题干材料更突出的是民族间具体的交往交流交融行为,排除C项;材料中所涉及的均是国内不同民族之间的情况,并非中外文化交流,排除D项。

故选:A。

【点评】本题以民族交往和交融为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

11.(2025春 秀英区校级期中)郦道元引用周秦两汉以来有关文献达三百余种,结合实地考察,完成了《水经注》一书;祖冲之在刘徽“割圆术”的基础上,更精确地计算出圆周率;王羲之继承各种书体的优点,所作行、楷、草书尤为精湛。这体现了中华文化的( )

A.务实性 B.多元性

C.包容与开放 D.继承与创新

【分析】考查中华文化的特征。

【解答】A.“务实性”概括不全,未直接对应题干中“传承—发展”的核心脉络,排除A项。

B.“多元性”概括不全,未直接对应题干中“传承—发展”的核心脉络,排除B项。

C.“包容与开放”更侧重对外来文化的吸收,排除C项。

D.据题干“郦道元引用周秦两汉以来有关文献达三百余种,结合实地考察,完成了《水经注》一书;祖冲之在刘徽‘割圆术’的基础上,更精确地计算出圆周率;王羲之继承各种书体的优点,所作行、楷、草书尤为精湛”可知,三者均以扎实继承历史成果为前提,通过实践探索或理论深化实现突破,符合“继承与创新”的特征,D项正确。

故选:D。

【点评】考查学生的分析理解能力和归纳总结能力,理解并掌握中华文化的特征。

12.(2025 本溪一模)小强同学在历史探究学习中收集了一些史料,根据摘录的内容,判断他探究的是( )

典籍 内容

《史记》 楚越之地,地广人希(稀)……无积聚而多贫。

《宋书》 江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥。

A.政权建设 B.技术发明 C.商业繁盛 D.江南开发

【分析】本题主要考查了人口南迁和江南地区经济开发,掌握相关基础知识。

【解答】《史记》记载楚越之地地广人稀、贫困,说明当时江南开发程度低;《宋书》记载江南为国盛,丰收时几个郡都无饥荒,体现江南经济发展,反映了江南地区从开发程度低到逐步发展的过程,即江南开发,D选项正确。材料中《史记》和《宋书》对江南地区的描述,未涉及政权建设相关内容,如政权机构设置、政权更迭等,A选项错误;两则材料都没有提及技术发明方面的信息,如农业技术、手工业技术等发明创造,B选项错误;材料中没有关于商业活动、商业繁荣表现(如商业城市、商人群体、商品交易等)的相关描述,C选项错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记人口南迁和江南地区经济开发。

13.(2025 广西一模)据北魏贾思勰《齐民要术》记载,牛、马、骡、羊等牲畜的饲养,制作毛毡、奶酪、油酥的技术,自胡人传入后逐步被汉人接受。这体现了( )

A.中外交往密切 B.政权更迭频繁

C.人口大量南迁 D.民族交流交融

【分析】考查贾思勰和《齐民要术》的相关知识。

【解答】A.材料强调的民族交往,没有体现中外交往,排除A项。

B.材料没有涉及政权更迭的内容,排除B项。

C.材料涉及人口大量南迁,带动南方经济发展的内容,排除C项。

D.根据题干信息“据北魏贾思勰《齐民要术》记载,牛、马、骡、羊等牲畜的饲养,制作毛毡、奶酪、油酥的技术,自胡人传入后逐步被汉人接受”结合所学知识可知,这体现了不同民族之间在日常生活、饮食习惯上的交流与融合,这体现了当时北方地区民族交融的增强,D项正确。

故选:D。

【点评】考查学生的分析能力和理解能力,掌握贾思勰和《齐民要术》的相关知识。

14.(2025 工业园区一模)304年,匈奴人刘渊起兵反晋,因自认系汉匈和亲的后代,故定国号为“汉”,后来北方游牧民族建立政权也多沿用“赵”“燕”“秦”等中原王朝称号。北魏、北周等鲜卑政权也自认祖先为黄帝后裔,可以代表“中国”。这能够体现( )

A.兼并战争促进国家统一

B.游牧民族尊重传统习俗

C.民族交融推动文化认同

D.五胡内迁导致战乱频繁

【分析】考查魏晋南北朝时期的民族交融和文化认同。

【解答】A.材料未涉及战争与统一的内容,排除A项。

B.游牧民族并非单纯“尊重传统习俗”而是主动融入中原文化体系,排除B项。

C.根据材料可知,魏晋南北朝时期,少数民族建立的政权沿用中原王朝政权的称号,并且自称是皇帝后裔,这体现了魏晋南北朝时期民族交融后文化认同加深,C项正确。

D.材料强调民族交融和文化认同,未涉及战乱,排除D项。

故选:C。

【点评】考查学生的分析理解能力,掌握魏晋南北朝时期的民族交融和文化认同的相关知识。

15.(2025春 开福区期中)某校七年级学生开展校本研究,收集了“北魏孝文帝改革,唐太宗被尊为“天可汗”的故事,宋朝时与辽、西夏的互市,回族形成的故事”等资料,据此推断研究的主题是( )

A.制度变迁 B.民族交融 C.民族习俗 D.对外交往

【分析】考查民族交融的相关知识。

【解答】A.材料体现了民族交融,不仅限于制度变迁,排除A项。

B.北魏孝文帝改革改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。唐太宗实行开明的民族政策,得到西北各族的拥戴,被尊奉为“天可汗”。宋朝时与辽、西夏的互市促进了经济的交流,文化的交融。回族是在长期的经济文化交流和军事活动中逐渐融合而成的。B项正确。

C.材料体现了民族交融,不仅限于民族习俗,排除C项。

D.材料体现的是民族交往,不是对外交往,排除D项。

故选:B。

【点评】考查学生的分析理解能力和运用所学解决问题的能力,掌握民族交融的相关知识。

16.(2025 泉州二模)七夕节成型于汉朝,到南北朝时,各朝都有举行庆祝七夕节的盛大活动,南朝是全民乞巧而北朝还会举办骑射活动。这反映了( )

A.民族文化不断交融 B.边境贸易日趋繁荣

C.胡服骑射成为时尚 D.传统节日种类繁多

【分析】本题考查北方民族大交融,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干可知,南北朝时期,南方与北方庆祝七夕节的方式不同,反映了民族文化不断交融。故A符合题意;材料没涉及边境贸易,排除B;材料不能说明胡服骑射成为时尚,排除C;材料不能反映传统节日种类繁多,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查北方民族大交融,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道材料反映了民族文化不断交融。

17.(2025 盘龙区一模)小魏同学在学习中国古代南北朝时期的历史时,认真制作了读书卡片,根据两张读书卡片上的信息,可知南北朝时期的科技的一个重要特点是( )

读书卡片1: 贾思勰整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富,著成《齐民要术》。 读书卡片2: 祖冲之在三国时期的数学家刘徽所创“割圆术”的基础上,将圆周率精确到小数点以后的第七位数。

A.集中于农业领域 B.成果领先于世界

C.继承与创新结合 D.注重以民生为本

【分析】本题主要考查《齐民要术》和祖冲之,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干信息“贾思勰整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富”和“祖冲之在三国时期的数学家刘徽所创‘割圆术’的基础上,将圆周率精确到小数点以后的第七位数”并结合所学知识可知,贾思勰撰写《齐民要术》和祖冲之在圆周率上的成就,既有对前人经验的总结,又对其进行了创新,C项正确;贾思勰的成就集中在农业领域,与圆周率无关,排除A项;祖冲之将圆周率精确到小数点以后的第七位数,领先世界近千年,与《齐民要术》无关,排除B项;题干强调的是科技成果的继承与创新,与注重以民生为本无关,排除D项。

故选:C。

【点评】本题以《齐民要术》和祖冲之为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

18.(2025 莱西市一模)历史兴趣小组围绕某主题整理出教科书的相关学习资源。据此判断这一时期出现了下列哪一历史现象( )

摹绘自敦煌莫高窟壁画,原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期进入内地 “亲晋胡王”青铜印,是西晋朝廷领给北方民族首领的印章

A.孝文帝改革 B.民族交融不断发展

C.人口不断迁徙 D.经济重心南移完成

【分析】本题主要考查北方民族大融合,掌握相关基础知识。

【解答】北方少数民族的坐具进入内地,反映了少数民族文化对中原地区的影响;西晋朝廷给北方民族首领颁发印章,体现了中原政权与少数民族的联系,这些都表明民族交融不断发展,B正确。孝文帝改革只是魏晋南北朝时期促进民族交融的一个具体事件,材料中不仅体现了少数民族文化传入内地,还有西晋朝廷对北方民族首领的册封等,A项不能全面概括材料现象,A错误。材料主要强调的是民族之间文化、政治等方面的交融,未突出人口不断迁徙这一现象,C错误。经济重心南移完成是在南宋时期,与材料所给的魏晋南北朝时期不符,D错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查北方民族大融合,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2025 南岗区校级二模)这是同学制作的中国历史朝代顺序图的一部分,图中空白处对应政权(朝代)的建立者是( )

A.刘邦 B.刘秀 C.曹操 D.曹丕

【分析】本题考查三国鼎立,掌握相关的基础知识。

【解答】220年,曹丕称帝,定都洛阳,魏国建立;221年,刘备称帝,定都成都,蜀国建立;229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面正式形成。故D符合题意;刘邦是西汉的建立者,排除A;刘秀是东汉的建立者,排除B;曹操并未建立政权,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查三国鼎立,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道220年,曹丕称帝,定都洛阳,魏国建立。

20.(2025 开州区二模)历史学习小组收集整理了如表史料。据此判断他们学习的内容是( )

“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。” ——《晋书 食货志》

A.对外贸易繁荣 B.江南地区的开发

C.东晋王朝兴亡 D.北方各族的内迁

【分析】本题主要考查了人口南迁和江南地区经济开发,掌握相关基础知识。

【解答】对外贸易需要涉及到外国,而材料没有体现,排除A项;

根据材料,左图体现出东晋与南朝的手工业水平很高,而“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”大意是说当时的南方相对安定,年年丰收,百姓安居乐业,由此可见材料所反映的是江南的开发,B项正确;

东晋王朝兴亡属于政治领域,而材料体现的是经济与社会领域,排除C项;

材料体现的是“东晋”“南朝”,都是南方地区,与北方各族的内迁无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记人口南迁和江南地区经济开发。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中考核心考点 三国两晋南北朝时期

一.选择题(共20小题)

1.(2025 莆田二模)云冈石窟中期造像艺术开始汉化,服饰已出现“褒衣博带”的样式。这体现的时代特征是( )

A.国家统一 B.民族交融 C.对外开放 D.江南开发

2.(2025 阿勒泰地区二模)某博物馆举办“中国古代文化长廊”展览,以下可入选“魏晋风骨”展区的是( )

A.《史记》书影 B.《兰亭集序》(摹本局部)

C.《送子天王图》局部

D.《清明上河图》局部

3.(2025 新兴县一模)如表所示的两则史料共同印证了( )

内容 出处

幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅(率)过江淮 《晋书》

江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥 《宋书》

A.北人大量迁往南方 B.民族之间相互交融

C.北方商业比较繁荣 D.南方地区得到开发

4.(2025 湛江二模)祖冲之对数学家刘徽等人的著作进行了深入研究,并在此基础上,算出π值在3.1415926和3.1415927之间,这一记录直到15世纪才被打破。据此可知,祖冲之的数学成就得益于( )

A.吸收前人经验 B.照搬文献研究

C.研究领域广泛 D.外来文化传入

5.(2025 临清市二模)《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”该现象( )

A.源于南方优越的政治环境

B.促进了北方经济迅速恢复

C.标志着经济重心南移完成

D.与劳动力的大量南迁有关

6.(2025春 重庆期中)台湾地区的美食店名多以大陆地点命名,查阅.《国家人文历史》发现:“随着1949年以后大量中国大陆籍人士迁入,各省的菜系在台湾进行交流学习,创新了一个新的菜系——眷村菜。老兵及家眷们各家做的饭都是自己家乡的美食,大家互相分享,各地味道串着串着,就打开了家常菜的新思路。”从台湾美食的发展经历可以论证( )

A.相同的饮食文化是连接海峡两岸的纽带

B.台湾美食的菜品主要受日本菜系的影响

C.台湾美食的店名全都是以发源地来命名

D.美食的发展体现了海峡两岸的政治交流

7.(2025春 新城区校级期中)绘制示意图是历史学习的有效方法之一,某同学在学习时绘制了如图示意图,示意图反映的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.北方游牧民族的内迁

C.江南地区的不断开发 D.“八王之乱”的爆发

8.(2025 南召县二模)南朝时期各地农业经济普遍发展,荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”。侨雍州(襄阳地区)“田土肥良,桑梓野泽,处处而有”。益州一直号称“天府”,南朝时仍是“土境丰富”。交州一年二熟,“恒为丰国”。促成这一现象的因素有( )

A.先进生产工具和技术传入

B.重文轻武的统治政策

C.手工业工场的发展壮大

D.中外经济贸易发展

9.(2025 连州市校级二模)追本溯源,客家先民首次南迁就发生在1700多年前的西晋末年,大量中原人从当时的京都洛阳出发,举族南迁,史称“衣冠南渡”。客家先民南迁的历史背景是( )

A.北方战乱不休 B.政权更替频繁

C.经济重心南移 D.民族交往密切

10.(2025 洛南县二模)某同学搜集了“(唐)诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将”“北魏习礼中原风,南迁居筑繁华城”“(元)江西年少学商贾,能道国朝蒙古语”,其反映的主题是( )

A.民族交往交流交融 B.封建国家的大一统

C.中华民族多元一体 D.中外文化交相辉映

11.(2025春 秀英区校级期中)郦道元引用周秦两汉以来有关文献达三百余种,结合实地考察,完成了《水经注》一书;祖冲之在刘徽“割圆术”的基础上,更精确地计算出圆周率;王羲之继承各种书体的优点,所作行、楷、草书尤为精湛。这体现了中华文化的( )

A.务实性 B.多元性

C.包容与开放 D.继承与创新

12.(2025 本溪一模)小强同学在历史探究学习中收集了一些史料,根据摘录的内容,判断他探究的是( )

典籍 内容

《史记》 楚越之地,地广人希(稀)……无积聚而多贫。

《宋书》 江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥。

A.政权建设 B.技术发明 C.商业繁盛 D.江南开发

13.(2025 广西一模)据北魏贾思勰《齐民要术》记载,牛、马、骡、羊等牲畜的饲养,制作毛毡、奶酪、油酥的技术,自胡人传入后逐步被汉人接受。这体现了( )

A.中外交往密切 B.政权更迭频繁

C.人口大量南迁 D.民族交流交融

14.(2025 工业园区一模)304年,匈奴人刘渊起兵反晋,因自认系汉匈和亲的后代,故定国号为“汉”,后来北方游牧民族建立政权也多沿用“赵”“燕”“秦”等中原王朝称号。北魏、北周等鲜卑政权也自认祖先为黄帝后裔,可以代表“中国”。这能够体现( )

A.兼并战争促进国家统一

B.游牧民族尊重传统习俗

C.民族交融推动文化认同

D.五胡内迁导致战乱频繁

15.(2025春 开福区期中)某校七年级学生开展校本研究,收集了“北魏孝文帝改革,唐太宗被尊为“天可汗”的故事,宋朝时与辽、西夏的互市,回族形成的故事”等资料,据此推断研究的主题是( )

A.制度变迁 B.民族交融 C.民族习俗 D.对外交往

16.(2025 泉州二模)七夕节成型于汉朝,到南北朝时,各朝都有举行庆祝七夕节的盛大活动,南朝是全民乞巧而北朝还会举办骑射活动。这反映了( )

A.民族文化不断交融 B.边境贸易日趋繁荣

C.胡服骑射成为时尚 D.传统节日种类繁多

17.(2025 盘龙区一模)小魏同学在学习中国古代南北朝时期的历史时,认真制作了读书卡片,根据两张读书卡片上的信息,可知南北朝时期的科技的一个重要特点是( )

读书卡片1: 贾思勰整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富,著成《齐民要术》。 读书卡片2: 祖冲之在三国时期的数学家刘徽所创“割圆术”的基础上,将圆周率精确到小数点以后的第七位数。

A.集中于农业领域 B.成果领先于世界

C.继承与创新结合 D.注重以民生为本

18.(2025 莱西市一模)历史兴趣小组围绕某主题整理出教科书的相关学习资源。据此判断这一时期出现了下列哪一历史现象( )

摹绘自敦煌莫高窟壁画,原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期进入内地 “亲晋胡王”青铜印,是西晋朝廷领给北方民族首领的印章

A.孝文帝改革 B.民族交融不断发展

C.人口不断迁徙 D.经济重心南移完成

19.(2025 南岗区校级二模)这是同学制作的中国历史朝代顺序图的一部分,图中空白处对应政权(朝代)的建立者是( )

A.刘邦 B.刘秀 C.曹操 D.曹丕

20.(2025 开州区二模)历史学习小组收集整理了如表史料。据此判断他们学习的内容是( )

“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。” ——《晋书 食货志》

A.对外贸易繁荣 B.江南地区的开发

C.东晋王朝兴亡 D.北方各族的内迁

中考核心考点 三国两晋南北朝时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共20小题)

1.(2025 莆田二模)云冈石窟中期造像艺术开始汉化,服饰已出现“褒衣博带”的样式。这体现的时代特征是( )

A.国家统一 B.民族交融 C.对外开放 D.江南开发

【分析】本题主要考查了魏晋南北朝时期的民族交融,掌握相关基础知识。

【解答】南北朝时期,国家并未统一,排除A项;

据题干“云冈石窟中期造像艺术开始汉化”“褒衣博带”结合所学可知,云冈石窟是北魏时期(鲜卑族政权)开凿的佛教石窟。中期造像的汉化特征(如“褒衣博带”的服饰风格)直接反映了北魏孝文帝改革后推行的汉化政策。孝文帝迁都洛阳后,大力倡导学习汉族文化,包括服饰、语言、制度等,促进了北方各民族与汉族的融合。因此,云冈石窟的汉化艺术是当时民族交融这一时代特征的典型体现,B项正确;

对外开放属于中外关系,与题干中民族的“汉化”不符,排除C项;

云冈石窟在北方,与江南开发无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记魏晋南北朝时期的民族交融。

2.(2025 阿勒泰地区二模)某博物馆举办“中国古代文化长廊”展览,以下可入选“魏晋风骨”展区的是( )

A.《史记》书影

B.《兰亭集序》(摹本局部)

C.《送子天王图》局部

D.《清明上河图》局部

【分析】本题主要考查魏晋南北朝的书法艺术,掌握相关基础知识。

【解答】《兰亭集序》是东晋书法家王羲之的作品,东晋属于魏晋时期,其书法风格体现了魏晋时期的文化特色,可入选“魏晋风骨”展区,B符合题意。《史记》是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,记载了从黄帝时代到汉武帝太初年间的重大历史,不属于魏晋时期的作品,A不符合题意。《送子天王图》是唐代画家吴道子的作品,唐代与魏晋时期不同,C不符合题意。《清明上河图》是北宋画家张择端的风俗画,北宋时期与魏晋时期相差甚远,D不符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查魏晋南北朝的书法艺术,考查考生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。

3.(2025 新兴县一模)如表所示的两则史料共同印证了( )

内容 出处

幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅(率)过江淮 《晋书》

江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥 《宋书》

A.北人大量迁往南方 B.民族之间相互交融

C.北方商业比较繁荣 D.南方地区得到开发

【分析】本题考查了人口的南迁和江南地区的开发,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】第一则史料描述了大量北方人南迁,这很可能为南方带来了人口、技术和劳动力;第二则史料明确描述了江南地区的经济繁荣。这两者结合起来,可以推断南方地区在这一时期得到了显著的开发和进步,D正确;北人大量迁往南方只与第一则史料有关,描述了北方人的南迁,但并没有涉及到南方地区的具体变化,排除A;两则史料中都没有明确提及民族之间的交融,排除B;第一则史料描述了大量北方人南迁,这很可能为南方带来了人口、技术和劳动力;第二则史料明确描述了江南地区的经济繁荣。这两者结合起来,可以推断南方地区在这一时期得到了显著的开发和进步两则史料都没有描述北方的商业状况,排除C。

故选:D。

【点评】本题要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.(2025 湛江二模)祖冲之对数学家刘徽等人的著作进行了深入研究,并在此基础上,算出π值在3.1415926和3.1415927之间,这一记录直到15世纪才被打破。据此可知,祖冲之的数学成就得益于( )

A.吸收前人经验 B.照搬文献研究

C.研究领域广泛 D.外来文化传入

【分析】考查祖冲之和圆周率的相关知识。

【解答】A.据材料可知,祖冲之在刘徽算法的基础上算出了圆周率的范围在3.1415926和3.1415927之间,体现了其在前人的基础上进行研究,A项正确。

B.“照搬”说法错误,且材料与文献无关,排除B项。

C.“广泛”无从体现,材料仅涉及数学,排除C项。

D.材料不涉及外来文化,排除D项。

故选:A。

【点评】考查学生的理解能力,掌握祖冲之和圆周率的相关知识。

5.(2025 临清市二模)《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”该现象( )

A.源于南方优越的政治环境

B.促进了北方经济迅速恢复

C.标志着经济重心南移完成

D.与劳动力的大量南迁有关

【分析】本题考查经济重心南移,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”可知,材料反映的是江南地区经济的发展,结合所学可知,劳动力的大量南迁给南方带去了大量的劳动力和先进的生产工具和技术,是南方经济发展的根本原因,故D正确;材料反映的是江南地区经济的发展,与南方优越的政治环境有关,但不是根本原因,故A错误;材料反映的是江南地区经济的发展,与北方经济讯速恢复无关,故B错误;南宋时期,材料反映的是江南地区经济的发展,不能反映出经济重心南移完成,故C错误。

故选:D。

【点评】本题考查经济重心南移,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

6.(2025春 重庆期中)台湾地区的美食店名多以大陆地点命名,查阅.《国家人文历史》发现:“随着1949年以后大量中国大陆籍人士迁入,各省的菜系在台湾进行交流学习,创新了一个新的菜系——眷村菜。老兵及家眷们各家做的饭都是自己家乡的美食,大家互相分享,各地味道串着串着,就打开了家常菜的新思路。”从台湾美食的发展经历可以论证( )

A.相同的饮食文化是连接海峡两岸的纽带

B.台湾美食的菜品主要受日本菜系的影响

C.台湾美食的店名全都是以发源地来命名

D.美食的发展体现了海峡两岸的政治交流

【分析】本题主要考查海峡两岸的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】从材料中可以看到,因为大陆人士迁入,大陆的饮食文化在台湾交流融合,台湾美食店名多以大陆地点命名,这体现了相同的饮食文化是连接海峡两岸的纽带,A正确。材料中主要强调的是大陆菜系对台湾美食的影响,并未提及日本菜系对台湾美食菜品的主要影响,B错误。题干说的是台湾地区的美食店名多以大陆地点命名,而不是全部,C错误。材料中美食的发展主要体现的是文化交流,而非政治交流,D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查海峡两岸的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.(2025春 新城区校级期中)绘制示意图是历史学习的有效方法之一,某同学在学习时绘制了如图示意图,示意图反映的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.北方游牧民族的内迁

C.江南地区的不断开发 D.“八王之乱”的爆发

【分析】本题主要考查北方民族大融合,掌握东汉末年以来北方少数民族内迁的史实。

【解答】在我国历史上,从东汉末年以来,北方少数民族不断内迁。内迁的少数民族主要有匈奴族、鲜卑族、羯族、氐族、羌族等。图中展示了匈奴族、羯族、氐族、羌族等北方游牧民族向陕西关中、山西一带迁徙的情况,反映了北方游牧民族的内迁,B正确。三国鼎立局面是魏、蜀、吴三国并立,图中未体现三国相关信息,A错误。江南地区的开发主要涉及南方地区经济的发展等内容,图中重点是北方少数民族的迁徙,C错误。“八王之乱”是西晋时期统治集团内部的战乱,图中没有体现这一信息,D错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查北方民族大融合,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

8.(2025 南召县二模)南朝时期各地农业经济普遍发展,荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”。侨雍州(襄阳地区)“田土肥良,桑梓野泽,处处而有”。益州一直号称“天府”,南朝时仍是“土境丰富”。交州一年二熟,“恒为丰国”。促成这一现象的因素有( )

A.先进生产工具和技术传入

B.重文轻武的统治政策

C.手工业工场的发展壮大

D.中外经济贸易发展

【分析】本题主要考查了江南地区经济开发,掌握相关基础知识。

【解答】南朝时期,北方人口大量南迁,带来了先进的生产工具和技术,使得南方如荆州、侨雍州、益州、交州等地的农业得到发展,土地得以更好地开垦和利用,促进了当地农业经济的繁荣,该选项符合史实,所以A选项正确;

重文轻武的统治政策主要出现在宋朝,南朝时期并不存在这一政策,所以B选项错误;

手工业工场的发展壮大主要是在明清时期,南朝时期手工业虽有发展,但尚未形成大规模的手工业工场,且题干强调的是农业经济发展,与手工业工场关系不大,所以C选项错误;

中外经济贸易发展主要影响的是商业及一些特色经济作物等方面,对题干中所述地区农业普遍发展的促进作用不直接、不显著,所以D选项错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记江南地区经济开发。

9.(2025 连州市校级二模)追本溯源,客家先民首次南迁就发生在1700多年前的西晋末年,大量中原人从当时的京都洛阳出发,举族南迁,史称“衣冠南渡”。客家先民南迁的历史背景是( )

A.北方战乱不休 B.政权更替频繁

C.经济重心南移 D.民族交往密切

【分析】本题主要考查了魏晋时期人口南迁的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】西晋末年,北方少数民族内迁,战乱频繁,社会动荡不安。中原地区百姓为躲避战乱,大量南迁。客家先民首次南迁就是在这种北方战乱不休的背景下发生的,所以A选项正确;政权更替频繁本身不是客家先民南迁的直接和主要原因,战乱导致的生存危机才是促使他们南迁的关键,所以B选项错误;经济重心南移是一个长期的过程,客家先民南迁是经济重心南移的原因之一,而非经济重心南移是客家先民南迁的背景,因果关系颠倒,所以C选项错误;民族交往密切不一定会导致大规模人口南迁,且当时主要是战乱迫使客家先民南迁,而非民族交往密切这一因素,所以D选项错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记魏晋时期人口南迁原因。

10.(2025 洛南县二模)某同学搜集了“(唐)诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将”“北魏习礼中原风,南迁居筑繁华城”“(元)江西年少学商贾,能道国朝蒙古语”,其反映的主题是( )

A.民族交往交流交融 B.封建国家的大一统

C.中华民族多元一体 D.中外文化交相辉映

【分析】本题主要考查民族交往和交融,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干信息“(唐)诸部落首领来降者,皆拜将军中郎将”可知,体现了唐朝对周边少数民族部落的接纳与任用,促进了民族间的交流;“北魏习礼中原风,南迁居筑繁华城”反映了北魏时期少数民族学习中原文化并南迁与汉族融合的情况;“(元)江西少年学商贾,能道国朝蒙古语”展示了元朝时期汉族少年学习蒙古族语言,不同民族间在商业等方面的交流。因此这些都反映了民族之间的交往、交流与交融,A项正确;题干材料主要强调的是民族之间的交流互动,并非封建国家在政治上实现大一统的局面,排除B项;“中华民族多元一体”侧重于强调在长期发展过程中,众多民族在文化、经济等方面相互联系、相互依存,共同构成一个整体。题干材料更突出的是民族间具体的交往交流交融行为,排除C项;材料中所涉及的均是国内不同民族之间的情况,并非中外文化交流,排除D项。

故选:A。

【点评】本题以民族交往和交融为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

11.(2025春 秀英区校级期中)郦道元引用周秦两汉以来有关文献达三百余种,结合实地考察,完成了《水经注》一书;祖冲之在刘徽“割圆术”的基础上,更精确地计算出圆周率;王羲之继承各种书体的优点,所作行、楷、草书尤为精湛。这体现了中华文化的( )

A.务实性 B.多元性

C.包容与开放 D.继承与创新

【分析】考查中华文化的特征。

【解答】A.“务实性”概括不全,未直接对应题干中“传承—发展”的核心脉络,排除A项。

B.“多元性”概括不全,未直接对应题干中“传承—发展”的核心脉络,排除B项。

C.“包容与开放”更侧重对外来文化的吸收,排除C项。

D.据题干“郦道元引用周秦两汉以来有关文献达三百余种,结合实地考察,完成了《水经注》一书;祖冲之在刘徽‘割圆术’的基础上,更精确地计算出圆周率;王羲之继承各种书体的优点,所作行、楷、草书尤为精湛”可知,三者均以扎实继承历史成果为前提,通过实践探索或理论深化实现突破,符合“继承与创新”的特征,D项正确。

故选:D。

【点评】考查学生的分析理解能力和归纳总结能力,理解并掌握中华文化的特征。

12.(2025 本溪一模)小强同学在历史探究学习中收集了一些史料,根据摘录的内容,判断他探究的是( )

典籍 内容

《史记》 楚越之地,地广人希(稀)……无积聚而多贫。

《宋书》 江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥。

A.政权建设 B.技术发明 C.商业繁盛 D.江南开发

【分析】本题主要考查了人口南迁和江南地区经济开发,掌握相关基础知识。

【解答】《史记》记载楚越之地地广人稀、贫困,说明当时江南开发程度低;《宋书》记载江南为国盛,丰收时几个郡都无饥荒,体现江南经济发展,反映了江南地区从开发程度低到逐步发展的过程,即江南开发,D选项正确。材料中《史记》和《宋书》对江南地区的描述,未涉及政权建设相关内容,如政权机构设置、政权更迭等,A选项错误;两则材料都没有提及技术发明方面的信息,如农业技术、手工业技术等发明创造,B选项错误;材料中没有关于商业活动、商业繁荣表现(如商业城市、商人群体、商品交易等)的相关描述,C选项错误。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记人口南迁和江南地区经济开发。

13.(2025 广西一模)据北魏贾思勰《齐民要术》记载,牛、马、骡、羊等牲畜的饲养,制作毛毡、奶酪、油酥的技术,自胡人传入后逐步被汉人接受。这体现了( )

A.中外交往密切 B.政权更迭频繁

C.人口大量南迁 D.民族交流交融

【分析】考查贾思勰和《齐民要术》的相关知识。

【解答】A.材料强调的民族交往,没有体现中外交往,排除A项。

B.材料没有涉及政权更迭的内容,排除B项。

C.材料涉及人口大量南迁,带动南方经济发展的内容,排除C项。

D.根据题干信息“据北魏贾思勰《齐民要术》记载,牛、马、骡、羊等牲畜的饲养,制作毛毡、奶酪、油酥的技术,自胡人传入后逐步被汉人接受”结合所学知识可知,这体现了不同民族之间在日常生活、饮食习惯上的交流与融合,这体现了当时北方地区民族交融的增强,D项正确。

故选:D。

【点评】考查学生的分析能力和理解能力,掌握贾思勰和《齐民要术》的相关知识。

14.(2025 工业园区一模)304年,匈奴人刘渊起兵反晋,因自认系汉匈和亲的后代,故定国号为“汉”,后来北方游牧民族建立政权也多沿用“赵”“燕”“秦”等中原王朝称号。北魏、北周等鲜卑政权也自认祖先为黄帝后裔,可以代表“中国”。这能够体现( )

A.兼并战争促进国家统一

B.游牧民族尊重传统习俗

C.民族交融推动文化认同

D.五胡内迁导致战乱频繁

【分析】考查魏晋南北朝时期的民族交融和文化认同。

【解答】A.材料未涉及战争与统一的内容,排除A项。

B.游牧民族并非单纯“尊重传统习俗”而是主动融入中原文化体系,排除B项。

C.根据材料可知,魏晋南北朝时期,少数民族建立的政权沿用中原王朝政权的称号,并且自称是皇帝后裔,这体现了魏晋南北朝时期民族交融后文化认同加深,C项正确。

D.材料强调民族交融和文化认同,未涉及战乱,排除D项。

故选:C。

【点评】考查学生的分析理解能力,掌握魏晋南北朝时期的民族交融和文化认同的相关知识。

15.(2025春 开福区期中)某校七年级学生开展校本研究,收集了“北魏孝文帝改革,唐太宗被尊为“天可汗”的故事,宋朝时与辽、西夏的互市,回族形成的故事”等资料,据此推断研究的主题是( )

A.制度变迁 B.民族交融 C.民族习俗 D.对外交往

【分析】考查民族交融的相关知识。

【解答】A.材料体现了民族交融,不仅限于制度变迁,排除A项。

B.北魏孝文帝改革改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。唐太宗实行开明的民族政策,得到西北各族的拥戴,被尊奉为“天可汗”。宋朝时与辽、西夏的互市促进了经济的交流,文化的交融。回族是在长期的经济文化交流和军事活动中逐渐融合而成的。B项正确。

C.材料体现了民族交融,不仅限于民族习俗,排除C项。

D.材料体现的是民族交往,不是对外交往,排除D项。

故选:B。

【点评】考查学生的分析理解能力和运用所学解决问题的能力,掌握民族交融的相关知识。

16.(2025 泉州二模)七夕节成型于汉朝,到南北朝时,各朝都有举行庆祝七夕节的盛大活动,南朝是全民乞巧而北朝还会举办骑射活动。这反映了( )

A.民族文化不断交融 B.边境贸易日趋繁荣

C.胡服骑射成为时尚 D.传统节日种类繁多

【分析】本题考查北方民族大交融,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干可知,南北朝时期,南方与北方庆祝七夕节的方式不同,反映了民族文化不断交融。故A符合题意;材料没涉及边境贸易,排除B;材料不能说明胡服骑射成为时尚,排除C;材料不能反映传统节日种类繁多,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查北方民族大交融,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道材料反映了民族文化不断交融。

17.(2025 盘龙区一模)小魏同学在学习中国古代南北朝时期的历史时,认真制作了读书卡片,根据两张读书卡片上的信息,可知南北朝时期的科技的一个重要特点是( )

读书卡片1: 贾思勰整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富,著成《齐民要术》。 读书卡片2: 祖冲之在三国时期的数学家刘徽所创“割圆术”的基础上,将圆周率精确到小数点以后的第七位数。

A.集中于农业领域 B.成果领先于世界

C.继承与创新结合 D.注重以民生为本

【分析】本题主要考查《齐民要术》和祖冲之,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干信息“贾思勰整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富”和“祖冲之在三国时期的数学家刘徽所创‘割圆术’的基础上,将圆周率精确到小数点以后的第七位数”并结合所学知识可知,贾思勰撰写《齐民要术》和祖冲之在圆周率上的成就,既有对前人经验的总结,又对其进行了创新,C项正确;贾思勰的成就集中在农业领域,与圆周率无关,排除A项;祖冲之将圆周率精确到小数点以后的第七位数,领先世界近千年,与《齐民要术》无关,排除B项;题干强调的是科技成果的继承与创新,与注重以民生为本无关,排除D项。

故选:C。

【点评】本题以《齐民要术》和祖冲之为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

18.(2025 莱西市一模)历史兴趣小组围绕某主题整理出教科书的相关学习资源。据此判断这一时期出现了下列哪一历史现象( )

摹绘自敦煌莫高窟壁画,原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期进入内地 “亲晋胡王”青铜印,是西晋朝廷领给北方民族首领的印章

A.孝文帝改革 B.民族交融不断发展

C.人口不断迁徙 D.经济重心南移完成

【分析】本题主要考查北方民族大融合,掌握相关基础知识。

【解答】北方少数民族的坐具进入内地,反映了少数民族文化对中原地区的影响;西晋朝廷给北方民族首领颁发印章,体现了中原政权与少数民族的联系,这些都表明民族交融不断发展,B正确。孝文帝改革只是魏晋南北朝时期促进民族交融的一个具体事件,材料中不仅体现了少数民族文化传入内地,还有西晋朝廷对北方民族首领的册封等,A项不能全面概括材料现象,A错误。材料主要强调的是民族之间文化、政治等方面的交融,未突出人口不断迁徙这一现象,C错误。经济重心南移完成是在南宋时期,与材料所给的魏晋南北朝时期不符,D错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查北方民族大融合,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2025 南岗区校级二模)这是同学制作的中国历史朝代顺序图的一部分,图中空白处对应政权(朝代)的建立者是( )

A.刘邦 B.刘秀 C.曹操 D.曹丕

【分析】本题考查三国鼎立,掌握相关的基础知识。

【解答】220年,曹丕称帝,定都洛阳,魏国建立;221年,刘备称帝,定都成都,蜀国建立;229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面正式形成。故D符合题意;刘邦是西汉的建立者,排除A;刘秀是东汉的建立者,排除B;曹操并未建立政权,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查三国鼎立,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道220年,曹丕称帝,定都洛阳,魏国建立。

20.(2025 开州区二模)历史学习小组收集整理了如表史料。据此判断他们学习的内容是( )

“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。” ——《晋书 食货志》

A.对外贸易繁荣 B.江南地区的开发

C.东晋王朝兴亡 D.北方各族的内迁

【分析】本题主要考查了人口南迁和江南地区经济开发,掌握相关基础知识。

【解答】对外贸易需要涉及到外国,而材料没有体现,排除A项;

根据材料,左图体现出东晋与南朝的手工业水平很高,而“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”大意是说当时的南方相对安定,年年丰收,百姓安居乐业,由此可见材料所反映的是江南的开发,B项正确;

东晋王朝兴亡属于政治领域,而材料体现的是经济与社会领域,排除C项;

材料体现的是“东晋”“南朝”,都是南方地区,与北方各族的内迁无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记人口南迁和江南地区经济开发。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录