人教版高中地理必修第一册第五章植被与土壤第二节土壤课件

文档属性

| 名称 | 人教版高中地理必修第一册第五章植被与土壤第二节土壤课件 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-19 15:59:50 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第五章 植被与土壤

第二节 土 壤

课标要点:1.能够运用自然环境各要素的综合作用原理,说明土壤的发育过程。(综 合思维)

2. 通过实地观察或运用土壤标本、图片、视频等,了解土壤的组成、颜色、质地和 剖面构造,掌握观察土壤的基本方法。(地理实践力)

3. 认识土壤对生物及人类生产、生活的重要意义,认识土壤的功能,了解土壤的重 要性。(人地协调观)

第*页

研习任务一 观察土壤

教材 认知

2. 土壤颜色:是土壤最重要的外部特征之一。有些土壤就是用颜色来命名的, 如 、 等。

肥力

疏松表层

矿

物质

有机质

土壤

颜色

土壤剖面构造

黑土

红壤

石砾

黏粒

砂土

形态特征

各异的

物质转

化

人为耕作

耕作层

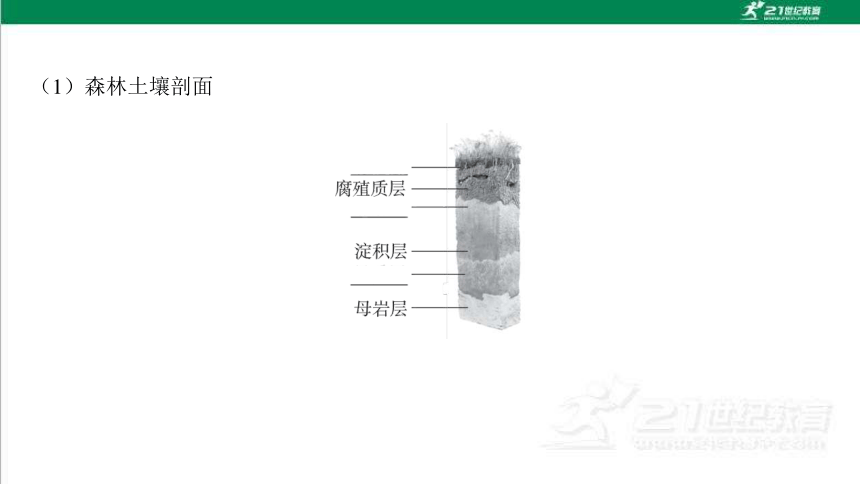

(1)森林土壤剖面

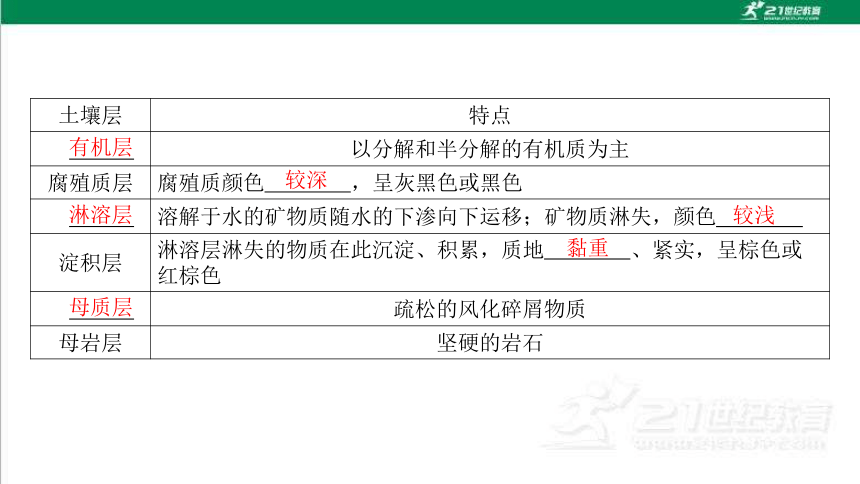

土壤层 特点

以分解和半分解的有机质为主

腐殖质层 腐殖质颜色 ,呈灰黑色或黑色

溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移;矿物质淋失,颜色

淀积层 淋溶层淋失的物质在此沉淀、积累,质地 、紧实,呈棕色或红棕色

疏松的风化碎屑物质

母岩层 坚硬的岩石

有机层

较深

淋溶层

较浅

黏重

母质层

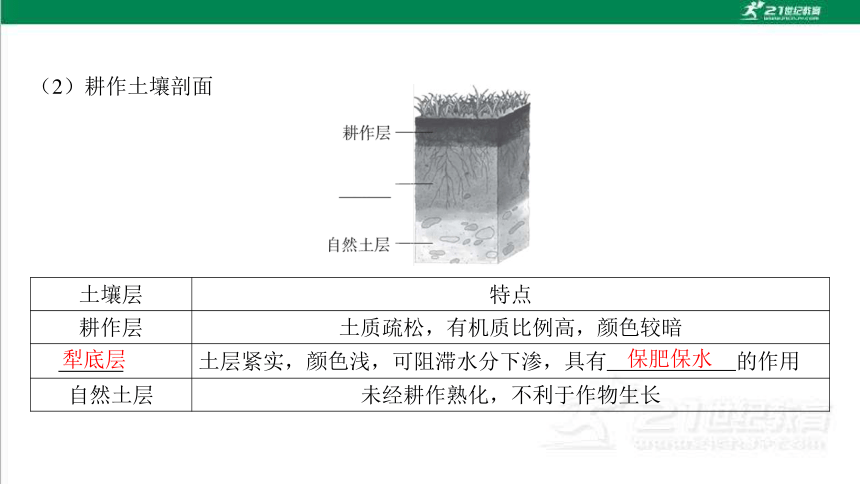

(2)耕作土壤剖面

土壤层 特点

耕作层 土质疏松,有机质比例高,颜色较暗

土层紧实,颜色浅,可阻滞水分下渗,具有 的作用

自然土层 未经耕作熟化,不利于作物生长

犁底层

保肥保水

深度 理解

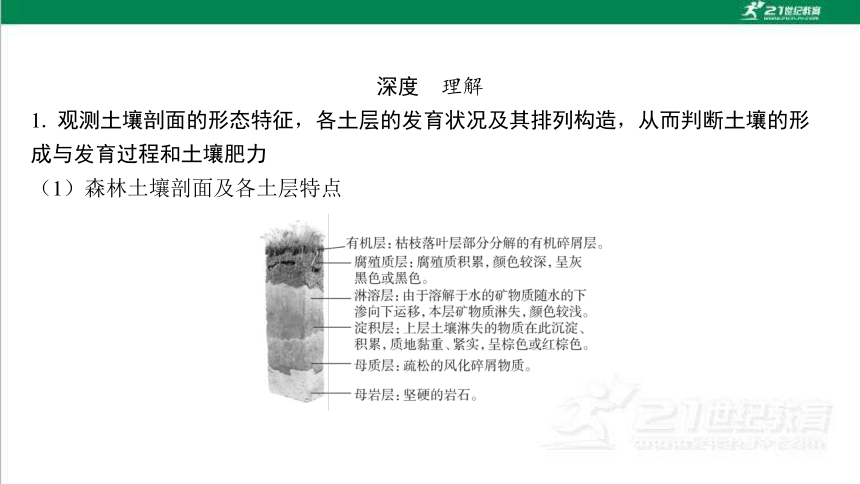

1. 观测土壤剖面的形态特征,各土层的发育状况及其排列构造,从而判断土壤的形 成与发育过程和土壤肥力

(1)森林土壤剖面及各土层特点

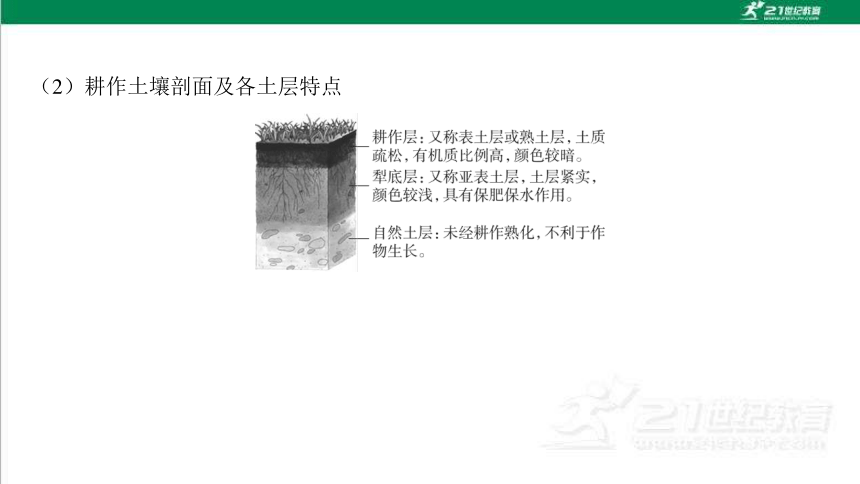

(2)耕作土壤剖面及各土层特点

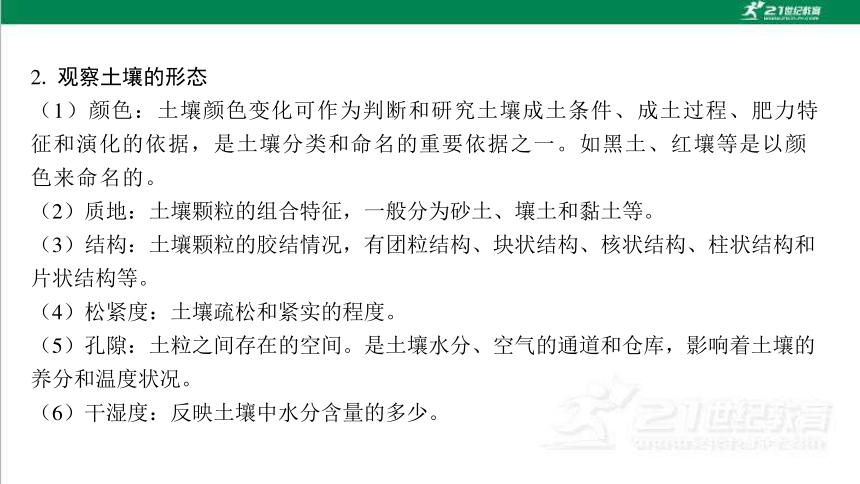

2. 观察土壤的形态

(1)颜色:土壤颜色变化可作为判断和研究土壤成土条件、成土过程、肥力特 征和演化的依据,是土壤分类和命名的重要依据之一。如黑土、红壤等是以颜 色来命名的。

(2)质地:土壤颗粒的组合特征,一般分为砂土、壤土和黏土等。

(3)结构:土壤颗粒的胶结情况,有团粒结构、块状结构、核状结构、柱状结构和 片状结构等。

(4)松紧度:土壤疏松和紧实的程度。

(5)孔隙:土粒之间存在的空间。是土壤水分、空气的通道和仓库,影响着土壤的 养分和温度状况。

(6)干湿度:反映土壤中水分含量的多少。

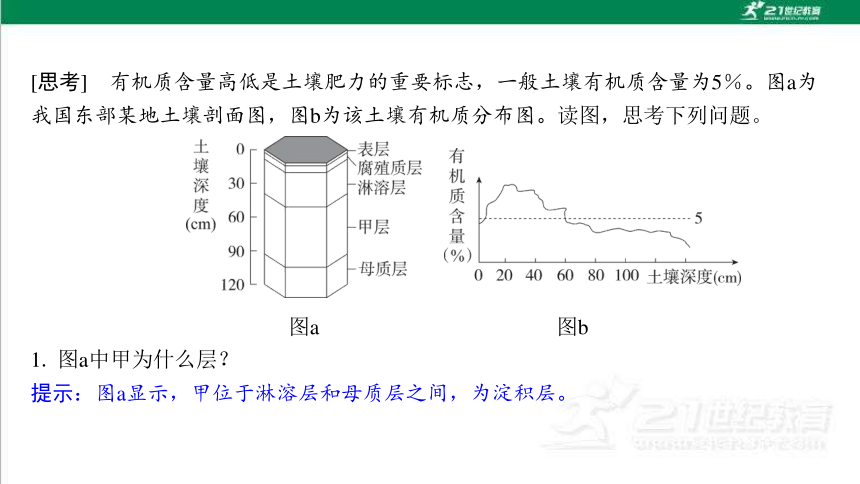

[思考] 有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为5%。图a为 我国东部某地土壤剖面图,图b为该土壤有机质分布图。读图,思考下列问题。

图a 图b

1. 图a中甲为什么层?

提示:图a显示,甲位于淋溶层和母质层之间,为淀积层。

2. 分析判断关于该地表层土壤的描述,正确的是 。

①地表枯枝落叶多,有机质含量较高 ②人工增施有机肥,有机质含量较高

③受流水侵蚀作用,有机质含量较低 ④气候干旱、植被稀少,有机质含量低

提示:从图b可以看出该地土壤表层(0 cm附近)有机质含量低于5%,说明地表有机 质含量较低;如果人工增施有机肥一般会分布在表层附近;表层土壤有机质较低,说 明肥力流失较多;我国东部地区降水丰富,多流水侵蚀作用。

③

图b

素养 提升

A. 土质疏松,草原为主,提供的腐殖质少 B. 夏季高温多雨,土壤有机质不易积累

C. 低山丘陵地形,海拔高,土壤发育差 D. 种植需水量大的水稻,对土壤破坏大

B

解析:与黑土所分布的东北地区比,南方地区夏季高温降水更多,微生物活跃,土壤 有机质不易积累,因此南方红壤有机质含量低,B项正确;南方地区以森林植被为 主,A项错误;南方低山丘陵地形,海拔不高,故地形对土壤中有机质含量影响不 大,C项错误;人类活动可以在一定程度上提高耕作土壤中的有机质含量,故种植水 稻不是南方红壤有机质含量低的原因,D项错误。故选B项。

第*页

研习任务二 土壤的主要形成因素

教材 认知

土壤是环境各要素综合作用的产物。土壤的主要形成因素包括成土母质、生 物、 、 、时间等。

1. 成土母质:岩石的风化产物,是土壤发育的 ;决定了土壤矿物质 的 和 状况,影响土壤的质地。

2. 生物:是影响土壤发育的最基本也是 的因素,生物残体为土壤提供有 机质。有机质在 下转化为腐殖质。植物可把分散在成土母质、水和大 气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土 壤表层,从而改善成土母质的性状,促进土壤矿物质 。

气候

地貌

物质基础

成分

养分

最活跃

微生物作用

颗粒团聚

温度

降水量

化学风化作用

淋溶作

用

高

少

粗

细

砾质土

壤

土

5. 时间:土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层 越明显。在自然状态 下,形成20厘米厚可供耕作的土壤,一般需要 年。此外,人类活动对 土壤的影响极为深刻。自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产 的耕作土壤。

分化

100~1 000

深度 理解

1. 自然环境各要素在土壤形成中的作用存在差异

(1)成土母质与土壤

(2)生物与土壤

生物是土壤形成过程中最活跃的因素,起着主导作用。图解如下:

(3)气候与土壤

(4)地貌与土壤

①山区,导致土壤发生垂直分化。

②陡峭山坡,很难发育深厚土壤;平坦地区,发育深厚土壤。

③阳坡:温度状况比阴坡好,但蒸发大,水分状况比阴坡差。

④迎风坡:水分状况比背风坡好。

(5)人类活动与土壤

人类生产活动主要通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化,其中以改变地表生物 状况的影响最为突出。

2. 各自然地理要素与土壤形成的关系

[思考] 土壤的形成受成土母质、地形、气候、生物及人类活动的综合影响,是地理 环境整体性的一面“镜子”。据此思考下列问题。

1. 分析影响土壤质地(土壤颗粒物粗细状况)的主要因素。

提示:土壤质地即土壤颗粒物粗细状况,它与成土母质的粒度关系密切。由于不同成 岩矿物抗风化能力差异显著,因此在不同成土母质中,风化物颗粒大小不一。发育在 颗粒较细母质上的土壤,质地一般较细,含粉砂和黏粒较多,含砂粒较少;发育在颗 粒较粗母质上的土壤,质地一般较粗,含砂粒较多,而含粉砂和黏粒较少。

2. 分析生物在土壤形成过程中所起的主要作用。

提示:生物是土壤有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。在成土母质上 滋生出生物后,通过光合作用和根系有选择的吸收,慢慢地积累了有机物质,然后以 枯枝落叶和生物残体的形式,将有机养分和矿物养分归还给地表,加速土壤的形成。 成土母质是地表岩石经风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化 物,由物理风化和化学风化参与完成,其形成过程生物还未参与。自然环境下,降水 特征、蒸发强弱、地表地下水位高低等因素会影响土壤水分含量。

素养 提升

读土壤与其他自然地理要素的关系图,回答1~2题。

A. 风化基岩 B. 气候

C. 地形 D. 生物

解析:1.生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。土壤肥力 的产生与生物作用密切关联。故选D项。

D

A. ①② B. ①③

C. ③④ D. ②④

解析:2.植被覆盖率越高,水体下渗越多,地表径流越少,因此地表径流量与植被覆 盖率呈负相关,①正确;陡坡上由于水土流失较为严重,水土迁移较快,因此土壤厚 度一般比较浅薄,②正确;土壤中的矿物质养分来自成土母质,③错误;地下径流量 受当地降水和植被的影响大,④错误。故选A项。

A

第*页

研习任务三 土壤的功能和养护

教材 认知

1. 土壤的功能

(1)地位:土壤处于岩石圈、水圈、大气圈和 相互紧密接触的过渡地 带,是联系有机界和无机界的 。

(2)作用

①为 生长提供了扎根立足的条件,促使 以至地球面貌发生了根 本的改变;

②土壤具有重要的 功能;

③种植农作物是以 为物质基础。

生物圈

关键环节

植物

地理环境

蓄水、保水

土壤

2. 土壤的养护

(1)对土壤进行 。

(2)注重 ,以保持土壤持续提供高效肥力的能力。

改良或改造

种养结合

深度 理解

1. 土壤在地理环境中的作用

(1)处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触的过渡地带,是地理环境各 要素综合作用的产物。

(2)是地表物质循环和能量转化非常活跃的场所,是联系有机界和无机界的关 键环节。

(3)为植物生长提供了扎根立足的条件,促进植物的生长,进而促进地球面貌发生 根本性改变。

(4)具有蓄水、保水功能。土壤可储存雨水,减少地表径流,有利于减轻洪涝灾害 的影响;土壤水可满足作物生长,有利于减轻旱灾的影响。

2. 土壤的利用和保护

(1)不合理的农业耕作,易引起土壤退化,如土壤沙化、盐碱化和水土流失等。

(2)合理农业耕作,可使土壤不断改良,保持和提高土壤肥力。

(3)土壤合理利用和保护的实例,具体如下表所示。

地区 土壤养护方法

亚马孙流域 利用生物炭改良土壤

南方地区的红壤 使用农家肥,增施有机肥;掺入石灰,降低酸度;掺入沙子, 改良土壤性状;种植茶树等耐酸性的作物

华北地区盐碱地 合理灌溉;加强农田覆盖等

3. 土壤的主要功能

(1)土壤的生产功能:支撑生物生长生活,提供所需营养元素。

(2)土壤的生态功能:固碳、减排、净化空气,降解污染物和有毒物质。

(3)土壤的社会功能:土壤和人类的关系十分密切。土壤是人类种植农作物的物质 基础,是人类可以利用的珍贵自然资源。

4. 改良盐碱地的措施

(1)引淡淋盐:引淡水灌溉,降低作物根区土壤含盐量,使土体脱盐。

(2)井灌井排:抽取盐水,补充淡水,使咸水淡化。

(3)覆盖:选择适当覆盖物,抑制蒸发返盐,控制耕作层盐分含量。

(4)农业生物措施:营造防护林带,果、椿、棉间作等,巩固水盐调节效果。

[思考] “墒”指土壤的水分状况,受土壤水运动影响,“墒情好”有利于种子发芽 和作物成长。土壤在过水后会形成更多通往地表的毛细管,下层土壤水分主要沿毛细 管运动到表层。据此思考下列问题。

1. 《齐民要术》中有“锄不厌数,勿以无草而中缀”,分析“锄”的核心作用。

提示:“锄不厌数,勿以无草而中缀”,主要意思是锄地是不论次数的,没有草也要 锄下去。锄地的核心是“松土保墒”。土壤在过水后会形成通往地表的毛细管,还会 在缩水过程中开裂;“松土”就是切断毛细管,堵塞裂缝,从而“保墒”,抵制水分 沿毛细管上行至地表蒸发和直接经裂缝蒸发。因此“锄”的核心作用是截断土壤毛细 管,减少蒸发。

2. 分析陇中地区农民在谷子春播浇水后采取压实表土层的方法提高出苗率的原因。

提示:陇中地区地处我国西北地区,气候干旱、降水稀少且蒸发旺盛。农民在谷子春 播浇水后压实表土层会形成更多通往地表的毛细管,下层土壤水分主要沿毛细管运动 到表层,这样可以大大提高出苗率。

素养 提升

阅读材料,回答下列问题。

黑土广泛分布在我国东北地区,多分布在地势平缓辽阔的漫岗。黑土土层深厚, 结构良好,腐殖质含量较高。自20世纪50年代以来,随着对黑土地的大规模开垦以及 在农业生产中频繁翻耕,土壤结构发生了变化,耕作层下方形成一层紧实的“犁底 层”,黑土肥力下降明显。有专家建议,采用“少耕深松”的耕作方式以保护黑土。

解析:(1)从气候角度来说,腐殖质来源于有机质,而有机质多来源于枯枝落叶, 枯枝落叶丰富,又是由于植物生产量较大。因此东北地区腐殖质较为丰富主要的原因 在于其气候为温带季风气候,雨热同期,植物生长量大,枯枝落叶丰富,且冬季气温 低,有机质分解较慢,利于腐殖质的积累。

(1)说明东北地区黑土腐殖质含量较高的气候原因。

答案:(1)雨热同期,夏季植物生长量大;冬季冷湿(或温度低),有机质分 解慢。

(2)分析东北黑土肥力下降的人为原因。

答案:(2)坡地开垦(或者频繁翻耕)造成黑土流失;连续(或长期)耕种,肥力 消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化);犁底层导致土壤 通透性(或透气性、或透水性)变差。

解析:(2)由材料可知,东北黑土肥力下降源于大规模农垦以及农业生产中频繁翻 耕,导致土壤结构发生变化,肥力消耗过多;化肥使用导致土壤板结,最终形成犁底 层,进一步导致了土壤透气性、透水性变差,加剧黑土肥力的下降。

(3)分析“少耕深松”对保持黑土肥力的作用。

答案:(3)减少土壤表层扰动(或表层紧实),减轻肥力流失(或水土流失);深 层疏松(或消除犁底层),增强透气性(或透水性)。

解析:(3)“少耕”意味着通过减少耕作频率来减少对表层土壤的影响,从而减轻 水土流失问题,减轻肥力流失。“深松”意味着疏松土壤以消除犁底层,从而增强黑 土的透气性和透水性。在分析过程中,应当结合不同层面的问题进行因地制宜的综合 分析。

第*页

课时作业(二十) 土 壤

读图,回答1~3题。

A. 成土母质、气候、生物

B. 时间、人类活动、气候

C. 地形、人类活动、气候

D. 太阳辐射、成土母质、生物

A

解析:1.结合图示可知,图中能够反映影响土壤形成的因素有成土母质、光照和降水 等气候条件以及植物进行光合作用和生物循环,A项正确。故选A项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 热带干旱区 B. 亚热带湿润区

C. 温带湿润、半湿润区 D. 寒带湿润区

解析:2.如果图中该地植被为春夏长叶、冬季落叶的乔木组成的森林植被,说明此地 为落叶阔叶林,应该是温带落叶阔叶林,对应温带季风气候和温带海洋性气候,属于 温带湿润、半湿润地区,C项正确。故选C项。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 寒冷干燥 B. 寒冷潮湿

C. 炎热干燥 D. 温暖湿润

解析:3.红壤多在热带、亚热带地区,在湿热气候条件下,发生脱硅富铁铝化作用, 发育成红壤,铁铝聚集,酸性,黏度大,故红壤发育的气候特点应为温暖而湿润。D 项正确,A、B、C项错误。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 成土母质 B. 气候

C. 生物 D. 人类活动

解析:4.由所学知识可知,风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏 松的风化物,即成土母质。成土母质逐步发育成土壤,因此成土母质是土壤的 初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(氮除外)的最初来 源,A项正确;气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与 强度;生物是土壤有机质的来源;人类活动对土壤有积极和消极的影响,不符 合题意,B、C、D项错误。故选A项。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:5.由所学知识可知,在常年高温多雨的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都 能分解有机质,使有机质趋于减少,因此高温多雨,森林茂密地区土壤有机质含量较 低,①错误,A、B项错误;地势陡峭的地区,地表疏松物质的迁移速度较快,很难 发育成深厚的土壤,④错误,D项错误;气候温和湿润,草类茂盛,有机质含量高, ②正确;地形平坦,有利于有机质的沉积,③正确,C项正确。故选C项。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

土壤有机质是土壤重要的组成部分,其含量是评价土壤肥力和土壤质量的重要指 标。土壤活性有机质是指土壤中有效性较高、易被土壤微生物分解利用、对植物养分 供应有最直接作用的那部分有机质。下图示意不同土地利用下土壤总有机质和活性有 机质含量。读图,回答6~7题。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 地表温度低,有机质分解慢 B. 地表径流少,淋溶作用弱

C. 植物生长慢,有机质消耗少 D. 凋落物数量多,质量较好

解析:6.结合所学知识可知,土壤有机质主要来源于枯枝落叶,土壤有机质含量与土 壤有机质的分解速度、侵蚀程度和消耗速度等相关,材料“土壤活性有机质是指土壤 中有效性较高、易被土壤微生物分解利用、对植物养分供应有最直接作用的那部分有 机质”说明枯枝落叶是土壤活性有机质的主要来源,再结合所学知识可知,阔叶林枯 枝落叶更多,D项正确。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 增施化肥 B. 秸秆还田

C. 地膜覆盖 D. 测土施肥

解析:7.由材料可知,枯枝落叶是土壤活性有机质的主要来源,秸秆还田可增加活性 有机质,B项正确;化肥可为植物提供营养物质,但微生物难分解,化肥的使用会造 成土壤板结等问题,A、D项错误;地膜覆盖能减少土壤水分蒸发,增加土壤湿度, 减少土壤侵蚀等,但不能为土壤提供有机质,C项错误。故选B项。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 耕作更困难 B. 降水影响小

C. 成土速度慢 D. 淋溶作用弱

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析:红色土与黑色土相比,主要是它们成土环境的不同,红色土主要分布在我国的 南方,南方地区降水多,淋溶作用强,成土母质中易溶于水的钙成分不断流失,土壤 中多以铁和铝元素为主,土壤多呈酸性,土壤黏粒比重高,耕作困难,故A项正确。 红色土土壤多呈酸性,母质中的钙成分容易流失,受降水影响大,故B项错误。南方 地区气候湿热,风化作用、生物作用比较旺盛,因此成土的速度比黑色土分布地区速 度要快,故C项错误。南方红色土分布地区降水充足,土壤淋溶作用强,故D项错 误。故选A项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

下图为云南某地土壤与其他自然地理要素关系图。读图,回答9~10题。

A. 降水 B. 基岩

C. 生物 D. 人类活动

解析:9.生物包括植物凋落物、枯死植物和各种植物的根,这是自然状态下土壤有机 质的主要来源,与降水、基岩、人类活动关系较小,C项正确,A、B、D项错误。故 选C项。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 气候和地形 B. 气候和生物

C. 地形和基岩 D. 生物和基岩

解析:10.土壤的成土母质来源于岩石形成的风化物,气候对土壤形成的影响主要是 通过降水和气温实现,通过降水影响土壤的水分,通过气温影响土壤的热量,气候影 响岩石的物理和化学风化过程;生物是土壤有机物质的来源,气候和生物是在土壤的 形成过程中比较活跃的因素,B项正确。基岩和地形相对稳定,不会明显变化,基 岩、地形特征对土壤的形成都有影响,但不是比较活跃的因素,A、C、D项错误。故 选B项。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(2024·北京质检)熟化是通过耕种、定向培育,将自然土壤转变成适合农作物 生长且肥沃的土壤的过程。我国东北的黑土、南方的红壤经熟化都可成为水稻土。图 1为自然土壤与水稻土结构示意图,图2为黑土、红壤和水稻土关系示意图。读图,回 答11~13题。

图2

图1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 枯枝落叶层增厚 B. 不含腐殖质

C. 肥力水平下降 D. 结构更复杂

解析:11.水稻土是由自然土壤熟化形成的。由材料可知,熟化是通过耕种、定向培 育,将自然土壤转变成适合农作物生长且肥沃的土壤的过程,因此水稻土应该富含腐 殖质,肥力水平应该是比较高的,B、C项错误;由于水稻土是经过人类精心耕作、 培育形成的,所以自然形成的枯枝落叶层不会增厚,甚至极少存在,A项错误;另外 比较自然土壤和水稻土的土壤剖面图,可以看出水稻土的剖面结构更复杂,D项正 确。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 表土层软糊,提供了农作物扎根立足的条件

B. 耕作层深厚,使土壤成为可持续利用的资源

C. 犁底层紧实,提高了蓄水、保水、保肥能力

D. 母岩层较薄,阻断了有机界与无机界的联系

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析:12.表土层软糊,不利于农作物扎根立足,反而容易受大风和雨涝影响产生倒 伏,A项错误;土壤耕作层即使再深厚,如果人类不合理开发利用土地,肥沃的土壤 也会退化,甚至演变成荒漠化土地,B项错误;对比自然土壤剖面,水稻土缺少了淋 溶层,而多一个犁底层,推测可能是由于犁底层紧实,提高了蓄水、保水、保肥能 力,C项正确;生物是影响土壤发育的最基本、最活跃的因素,是土壤有机质的来 源,生物循环使营养元素在土壤表层富集,建立起有机界与无机界的联系通道,从而 使土壤成为联系有机界和无机界的中心环节,母岩层厚薄对此不产生影响,D项错 误。故选C项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 熟化黑土——沼泽化处理

B. 黑泥田——利用过程中无需施肥

C. 熟化红壤——排水后晾晒

D. 黄泥田——种植水稻前先植绿肥

解析:13.读材料可知,熟化黑土使之转化为水稻土,需要经过先脱沼泽(土地排水 后晾晒)、再种稻形成黑泥田型水稻土,A项错误;施肥有利于改善土壤结构,保持 土壤肥力,增加农作物单产,养护土壤,B项错误;熟化红壤使之转化为水稻土,需 要经过先渍水、再种稻过程而形成黄泥田型水稻土,C项错误;由于红壤本身具有 酸、瘦、黏等特点,有机质少,肥力不高,因此在种植水稻前必须先种植绿肥作物, 以增加土壤中有机质含量,D项正确。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

第五章 植被与土壤

第二节 土 壤

课标要点:1.能够运用自然环境各要素的综合作用原理,说明土壤的发育过程。(综 合思维)

2. 通过实地观察或运用土壤标本、图片、视频等,了解土壤的组成、颜色、质地和 剖面构造,掌握观察土壤的基本方法。(地理实践力)

3. 认识土壤对生物及人类生产、生活的重要意义,认识土壤的功能,了解土壤的重 要性。(人地协调观)

第*页

研习任务一 观察土壤

教材 认知

2. 土壤颜色:是土壤最重要的外部特征之一。有些土壤就是用颜色来命名的, 如 、 等。

肥力

疏松表层

矿

物质

有机质

土壤

颜色

土壤剖面构造

黑土

红壤

石砾

黏粒

砂土

形态特征

各异的

物质转

化

人为耕作

耕作层

(1)森林土壤剖面

土壤层 特点

以分解和半分解的有机质为主

腐殖质层 腐殖质颜色 ,呈灰黑色或黑色

溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移;矿物质淋失,颜色

淀积层 淋溶层淋失的物质在此沉淀、积累,质地 、紧实,呈棕色或红棕色

疏松的风化碎屑物质

母岩层 坚硬的岩石

有机层

较深

淋溶层

较浅

黏重

母质层

(2)耕作土壤剖面

土壤层 特点

耕作层 土质疏松,有机质比例高,颜色较暗

土层紧实,颜色浅,可阻滞水分下渗,具有 的作用

自然土层 未经耕作熟化,不利于作物生长

犁底层

保肥保水

深度 理解

1. 观测土壤剖面的形态特征,各土层的发育状况及其排列构造,从而判断土壤的形 成与发育过程和土壤肥力

(1)森林土壤剖面及各土层特点

(2)耕作土壤剖面及各土层特点

2. 观察土壤的形态

(1)颜色:土壤颜色变化可作为判断和研究土壤成土条件、成土过程、肥力特 征和演化的依据,是土壤分类和命名的重要依据之一。如黑土、红壤等是以颜 色来命名的。

(2)质地:土壤颗粒的组合特征,一般分为砂土、壤土和黏土等。

(3)结构:土壤颗粒的胶结情况,有团粒结构、块状结构、核状结构、柱状结构和 片状结构等。

(4)松紧度:土壤疏松和紧实的程度。

(5)孔隙:土粒之间存在的空间。是土壤水分、空气的通道和仓库,影响着土壤的 养分和温度状况。

(6)干湿度:反映土壤中水分含量的多少。

[思考] 有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为5%。图a为 我国东部某地土壤剖面图,图b为该土壤有机质分布图。读图,思考下列问题。

图a 图b

1. 图a中甲为什么层?

提示:图a显示,甲位于淋溶层和母质层之间,为淀积层。

2. 分析判断关于该地表层土壤的描述,正确的是 。

①地表枯枝落叶多,有机质含量较高 ②人工增施有机肥,有机质含量较高

③受流水侵蚀作用,有机质含量较低 ④气候干旱、植被稀少,有机质含量低

提示:从图b可以看出该地土壤表层(0 cm附近)有机质含量低于5%,说明地表有机 质含量较低;如果人工增施有机肥一般会分布在表层附近;表层土壤有机质较低,说 明肥力流失较多;我国东部地区降水丰富,多流水侵蚀作用。

③

图b

素养 提升

A. 土质疏松,草原为主,提供的腐殖质少 B. 夏季高温多雨,土壤有机质不易积累

C. 低山丘陵地形,海拔高,土壤发育差 D. 种植需水量大的水稻,对土壤破坏大

B

解析:与黑土所分布的东北地区比,南方地区夏季高温降水更多,微生物活跃,土壤 有机质不易积累,因此南方红壤有机质含量低,B项正确;南方地区以森林植被为 主,A项错误;南方低山丘陵地形,海拔不高,故地形对土壤中有机质含量影响不 大,C项错误;人类活动可以在一定程度上提高耕作土壤中的有机质含量,故种植水 稻不是南方红壤有机质含量低的原因,D项错误。故选B项。

第*页

研习任务二 土壤的主要形成因素

教材 认知

土壤是环境各要素综合作用的产物。土壤的主要形成因素包括成土母质、生 物、 、 、时间等。

1. 成土母质:岩石的风化产物,是土壤发育的 ;决定了土壤矿物质 的 和 状况,影响土壤的质地。

2. 生物:是影响土壤发育的最基本也是 的因素,生物残体为土壤提供有 机质。有机质在 下转化为腐殖质。植物可把分散在成土母质、水和大 气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土 壤表层,从而改善成土母质的性状,促进土壤矿物质 。

气候

地貌

物质基础

成分

养分

最活跃

微生物作用

颗粒团聚

温度

降水量

化学风化作用

淋溶作

用

高

少

粗

细

砾质土

壤

土

5. 时间:土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层 越明显。在自然状态 下,形成20厘米厚可供耕作的土壤,一般需要 年。此外,人类活动对 土壤的影响极为深刻。自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产 的耕作土壤。

分化

100~1 000

深度 理解

1. 自然环境各要素在土壤形成中的作用存在差异

(1)成土母质与土壤

(2)生物与土壤

生物是土壤形成过程中最活跃的因素,起着主导作用。图解如下:

(3)气候与土壤

(4)地貌与土壤

①山区,导致土壤发生垂直分化。

②陡峭山坡,很难发育深厚土壤;平坦地区,发育深厚土壤。

③阳坡:温度状况比阴坡好,但蒸发大,水分状况比阴坡差。

④迎风坡:水分状况比背风坡好。

(5)人类活动与土壤

人类生产活动主要通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化,其中以改变地表生物 状况的影响最为突出。

2. 各自然地理要素与土壤形成的关系

[思考] 土壤的形成受成土母质、地形、气候、生物及人类活动的综合影响,是地理 环境整体性的一面“镜子”。据此思考下列问题。

1. 分析影响土壤质地(土壤颗粒物粗细状况)的主要因素。

提示:土壤质地即土壤颗粒物粗细状况,它与成土母质的粒度关系密切。由于不同成 岩矿物抗风化能力差异显著,因此在不同成土母质中,风化物颗粒大小不一。发育在 颗粒较细母质上的土壤,质地一般较细,含粉砂和黏粒较多,含砂粒较少;发育在颗 粒较粗母质上的土壤,质地一般较粗,含砂粒较多,而含粉砂和黏粒较少。

2. 分析生物在土壤形成过程中所起的主要作用。

提示:生物是土壤有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。在成土母质上 滋生出生物后,通过光合作用和根系有选择的吸收,慢慢地积累了有机物质,然后以 枯枝落叶和生物残体的形式,将有机养分和矿物养分归还给地表,加速土壤的形成。 成土母质是地表岩石经风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化 物,由物理风化和化学风化参与完成,其形成过程生物还未参与。自然环境下,降水 特征、蒸发强弱、地表地下水位高低等因素会影响土壤水分含量。

素养 提升

读土壤与其他自然地理要素的关系图,回答1~2题。

A. 风化基岩 B. 气候

C. 地形 D. 生物

解析:1.生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。土壤肥力 的产生与生物作用密切关联。故选D项。

D

A. ①② B. ①③

C. ③④ D. ②④

解析:2.植被覆盖率越高,水体下渗越多,地表径流越少,因此地表径流量与植被覆 盖率呈负相关,①正确;陡坡上由于水土流失较为严重,水土迁移较快,因此土壤厚 度一般比较浅薄,②正确;土壤中的矿物质养分来自成土母质,③错误;地下径流量 受当地降水和植被的影响大,④错误。故选A项。

A

第*页

研习任务三 土壤的功能和养护

教材 认知

1. 土壤的功能

(1)地位:土壤处于岩石圈、水圈、大气圈和 相互紧密接触的过渡地 带,是联系有机界和无机界的 。

(2)作用

①为 生长提供了扎根立足的条件,促使 以至地球面貌发生了根 本的改变;

②土壤具有重要的 功能;

③种植农作物是以 为物质基础。

生物圈

关键环节

植物

地理环境

蓄水、保水

土壤

2. 土壤的养护

(1)对土壤进行 。

(2)注重 ,以保持土壤持续提供高效肥力的能力。

改良或改造

种养结合

深度 理解

1. 土壤在地理环境中的作用

(1)处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触的过渡地带,是地理环境各 要素综合作用的产物。

(2)是地表物质循环和能量转化非常活跃的场所,是联系有机界和无机界的关 键环节。

(3)为植物生长提供了扎根立足的条件,促进植物的生长,进而促进地球面貌发生 根本性改变。

(4)具有蓄水、保水功能。土壤可储存雨水,减少地表径流,有利于减轻洪涝灾害 的影响;土壤水可满足作物生长,有利于减轻旱灾的影响。

2. 土壤的利用和保护

(1)不合理的农业耕作,易引起土壤退化,如土壤沙化、盐碱化和水土流失等。

(2)合理农业耕作,可使土壤不断改良,保持和提高土壤肥力。

(3)土壤合理利用和保护的实例,具体如下表所示。

地区 土壤养护方法

亚马孙流域 利用生物炭改良土壤

南方地区的红壤 使用农家肥,增施有机肥;掺入石灰,降低酸度;掺入沙子, 改良土壤性状;种植茶树等耐酸性的作物

华北地区盐碱地 合理灌溉;加强农田覆盖等

3. 土壤的主要功能

(1)土壤的生产功能:支撑生物生长生活,提供所需营养元素。

(2)土壤的生态功能:固碳、减排、净化空气,降解污染物和有毒物质。

(3)土壤的社会功能:土壤和人类的关系十分密切。土壤是人类种植农作物的物质 基础,是人类可以利用的珍贵自然资源。

4. 改良盐碱地的措施

(1)引淡淋盐:引淡水灌溉,降低作物根区土壤含盐量,使土体脱盐。

(2)井灌井排:抽取盐水,补充淡水,使咸水淡化。

(3)覆盖:选择适当覆盖物,抑制蒸发返盐,控制耕作层盐分含量。

(4)农业生物措施:营造防护林带,果、椿、棉间作等,巩固水盐调节效果。

[思考] “墒”指土壤的水分状况,受土壤水运动影响,“墒情好”有利于种子发芽 和作物成长。土壤在过水后会形成更多通往地表的毛细管,下层土壤水分主要沿毛细 管运动到表层。据此思考下列问题。

1. 《齐民要术》中有“锄不厌数,勿以无草而中缀”,分析“锄”的核心作用。

提示:“锄不厌数,勿以无草而中缀”,主要意思是锄地是不论次数的,没有草也要 锄下去。锄地的核心是“松土保墒”。土壤在过水后会形成通往地表的毛细管,还会 在缩水过程中开裂;“松土”就是切断毛细管,堵塞裂缝,从而“保墒”,抵制水分 沿毛细管上行至地表蒸发和直接经裂缝蒸发。因此“锄”的核心作用是截断土壤毛细 管,减少蒸发。

2. 分析陇中地区农民在谷子春播浇水后采取压实表土层的方法提高出苗率的原因。

提示:陇中地区地处我国西北地区,气候干旱、降水稀少且蒸发旺盛。农民在谷子春 播浇水后压实表土层会形成更多通往地表的毛细管,下层土壤水分主要沿毛细管运动 到表层,这样可以大大提高出苗率。

素养 提升

阅读材料,回答下列问题。

黑土广泛分布在我国东北地区,多分布在地势平缓辽阔的漫岗。黑土土层深厚, 结构良好,腐殖质含量较高。自20世纪50年代以来,随着对黑土地的大规模开垦以及 在农业生产中频繁翻耕,土壤结构发生了变化,耕作层下方形成一层紧实的“犁底 层”,黑土肥力下降明显。有专家建议,采用“少耕深松”的耕作方式以保护黑土。

解析:(1)从气候角度来说,腐殖质来源于有机质,而有机质多来源于枯枝落叶, 枯枝落叶丰富,又是由于植物生产量较大。因此东北地区腐殖质较为丰富主要的原因 在于其气候为温带季风气候,雨热同期,植物生长量大,枯枝落叶丰富,且冬季气温 低,有机质分解较慢,利于腐殖质的积累。

(1)说明东北地区黑土腐殖质含量较高的气候原因。

答案:(1)雨热同期,夏季植物生长量大;冬季冷湿(或温度低),有机质分 解慢。

(2)分析东北黑土肥力下降的人为原因。

答案:(2)坡地开垦(或者频繁翻耕)造成黑土流失;连续(或长期)耕种,肥力 消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化);犁底层导致土壤 通透性(或透气性、或透水性)变差。

解析:(2)由材料可知,东北黑土肥力下降源于大规模农垦以及农业生产中频繁翻 耕,导致土壤结构发生变化,肥力消耗过多;化肥使用导致土壤板结,最终形成犁底 层,进一步导致了土壤透气性、透水性变差,加剧黑土肥力的下降。

(3)分析“少耕深松”对保持黑土肥力的作用。

答案:(3)减少土壤表层扰动(或表层紧实),减轻肥力流失(或水土流失);深 层疏松(或消除犁底层),增强透气性(或透水性)。

解析:(3)“少耕”意味着通过减少耕作频率来减少对表层土壤的影响,从而减轻 水土流失问题,减轻肥力流失。“深松”意味着疏松土壤以消除犁底层,从而增强黑 土的透气性和透水性。在分析过程中,应当结合不同层面的问题进行因地制宜的综合 分析。

第*页

课时作业(二十) 土 壤

读图,回答1~3题。

A. 成土母质、气候、生物

B. 时间、人类活动、气候

C. 地形、人类活动、气候

D. 太阳辐射、成土母质、生物

A

解析:1.结合图示可知,图中能够反映影响土壤形成的因素有成土母质、光照和降水 等气候条件以及植物进行光合作用和生物循环,A项正确。故选A项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 热带干旱区 B. 亚热带湿润区

C. 温带湿润、半湿润区 D. 寒带湿润区

解析:2.如果图中该地植被为春夏长叶、冬季落叶的乔木组成的森林植被,说明此地 为落叶阔叶林,应该是温带落叶阔叶林,对应温带季风气候和温带海洋性气候,属于 温带湿润、半湿润地区,C项正确。故选C项。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 寒冷干燥 B. 寒冷潮湿

C. 炎热干燥 D. 温暖湿润

解析:3.红壤多在热带、亚热带地区,在湿热气候条件下,发生脱硅富铁铝化作用, 发育成红壤,铁铝聚集,酸性,黏度大,故红壤发育的气候特点应为温暖而湿润。D 项正确,A、B、C项错误。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 成土母质 B. 气候

C. 生物 D. 人类活动

解析:4.由所学知识可知,风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏 松的风化物,即成土母质。成土母质逐步发育成土壤,因此成土母质是土壤的 初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(氮除外)的最初来 源,A项正确;气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与 强度;生物是土壤有机质的来源;人类活动对土壤有积极和消极的影响,不符 合题意,B、C、D项错误。故选A项。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:5.由所学知识可知,在常年高温多雨的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都 能分解有机质,使有机质趋于减少,因此高温多雨,森林茂密地区土壤有机质含量较 低,①错误,A、B项错误;地势陡峭的地区,地表疏松物质的迁移速度较快,很难 发育成深厚的土壤,④错误,D项错误;气候温和湿润,草类茂盛,有机质含量高, ②正确;地形平坦,有利于有机质的沉积,③正确,C项正确。故选C项。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

土壤有机质是土壤重要的组成部分,其含量是评价土壤肥力和土壤质量的重要指 标。土壤活性有机质是指土壤中有效性较高、易被土壤微生物分解利用、对植物养分 供应有最直接作用的那部分有机质。下图示意不同土地利用下土壤总有机质和活性有 机质含量。读图,回答6~7题。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 地表温度低,有机质分解慢 B. 地表径流少,淋溶作用弱

C. 植物生长慢,有机质消耗少 D. 凋落物数量多,质量较好

解析:6.结合所学知识可知,土壤有机质主要来源于枯枝落叶,土壤有机质含量与土 壤有机质的分解速度、侵蚀程度和消耗速度等相关,材料“土壤活性有机质是指土壤 中有效性较高、易被土壤微生物分解利用、对植物养分供应有最直接作用的那部分有 机质”说明枯枝落叶是土壤活性有机质的主要来源,再结合所学知识可知,阔叶林枯 枝落叶更多,D项正确。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 增施化肥 B. 秸秆还田

C. 地膜覆盖 D. 测土施肥

解析:7.由材料可知,枯枝落叶是土壤活性有机质的主要来源,秸秆还田可增加活性 有机质,B项正确;化肥可为植物提供营养物质,但微生物难分解,化肥的使用会造 成土壤板结等问题,A、D项错误;地膜覆盖能减少土壤水分蒸发,增加土壤湿度, 减少土壤侵蚀等,但不能为土壤提供有机质,C项错误。故选B项。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 耕作更困难 B. 降水影响小

C. 成土速度慢 D. 淋溶作用弱

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析:红色土与黑色土相比,主要是它们成土环境的不同,红色土主要分布在我国的 南方,南方地区降水多,淋溶作用强,成土母质中易溶于水的钙成分不断流失,土壤 中多以铁和铝元素为主,土壤多呈酸性,土壤黏粒比重高,耕作困难,故A项正确。 红色土土壤多呈酸性,母质中的钙成分容易流失,受降水影响大,故B项错误。南方 地区气候湿热,风化作用、生物作用比较旺盛,因此成土的速度比黑色土分布地区速 度要快,故C项错误。南方红色土分布地区降水充足,土壤淋溶作用强,故D项错 误。故选A项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

下图为云南某地土壤与其他自然地理要素关系图。读图,回答9~10题。

A. 降水 B. 基岩

C. 生物 D. 人类活动

解析:9.生物包括植物凋落物、枯死植物和各种植物的根,这是自然状态下土壤有机 质的主要来源,与降水、基岩、人类活动关系较小,C项正确,A、B、D项错误。故 选C项。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 气候和地形 B. 气候和生物

C. 地形和基岩 D. 生物和基岩

解析:10.土壤的成土母质来源于岩石形成的风化物,气候对土壤形成的影响主要是 通过降水和气温实现,通过降水影响土壤的水分,通过气温影响土壤的热量,气候影 响岩石的物理和化学风化过程;生物是土壤有机物质的来源,气候和生物是在土壤的 形成过程中比较活跃的因素,B项正确。基岩和地形相对稳定,不会明显变化,基 岩、地形特征对土壤的形成都有影响,但不是比较活跃的因素,A、C、D项错误。故 选B项。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(2024·北京质检)熟化是通过耕种、定向培育,将自然土壤转变成适合农作物 生长且肥沃的土壤的过程。我国东北的黑土、南方的红壤经熟化都可成为水稻土。图 1为自然土壤与水稻土结构示意图,图2为黑土、红壤和水稻土关系示意图。读图,回 答11~13题。

图2

图1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 枯枝落叶层增厚 B. 不含腐殖质

C. 肥力水平下降 D. 结构更复杂

解析:11.水稻土是由自然土壤熟化形成的。由材料可知,熟化是通过耕种、定向培 育,将自然土壤转变成适合农作物生长且肥沃的土壤的过程,因此水稻土应该富含腐 殖质,肥力水平应该是比较高的,B、C项错误;由于水稻土是经过人类精心耕作、 培育形成的,所以自然形成的枯枝落叶层不会增厚,甚至极少存在,A项错误;另外 比较自然土壤和水稻土的土壤剖面图,可以看出水稻土的剖面结构更复杂,D项正 确。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 表土层软糊,提供了农作物扎根立足的条件

B. 耕作层深厚,使土壤成为可持续利用的资源

C. 犁底层紧实,提高了蓄水、保水、保肥能力

D. 母岩层较薄,阻断了有机界与无机界的联系

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析:12.表土层软糊,不利于农作物扎根立足,反而容易受大风和雨涝影响产生倒 伏,A项错误;土壤耕作层即使再深厚,如果人类不合理开发利用土地,肥沃的土壤 也会退化,甚至演变成荒漠化土地,B项错误;对比自然土壤剖面,水稻土缺少了淋 溶层,而多一个犁底层,推测可能是由于犁底层紧实,提高了蓄水、保水、保肥能 力,C项正确;生物是影响土壤发育的最基本、最活跃的因素,是土壤有机质的来 源,生物循环使营养元素在土壤表层富集,建立起有机界与无机界的联系通道,从而 使土壤成为联系有机界和无机界的中心环节,母岩层厚薄对此不产生影响,D项错 误。故选C项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 熟化黑土——沼泽化处理

B. 黑泥田——利用过程中无需施肥

C. 熟化红壤——排水后晾晒

D. 黄泥田——种植水稻前先植绿肥

解析:13.读材料可知,熟化黑土使之转化为水稻土,需要经过先脱沼泽(土地排水 后晾晒)、再种稻形成黑泥田型水稻土,A项错误;施肥有利于改善土壤结构,保持 土壤肥力,增加农作物单产,养护土壤,B项错误;熟化红壤使之转化为水稻土,需 要经过先渍水、再种稻过程而形成黄泥田型水稻土,C项错误;由于红壤本身具有 酸、瘦、黏等特点,有机质少,肥力不高,因此在种植水稻前必须先种植绿肥作物, 以增加土壤中有机质含量,D项正确。故选D项。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里