统编版高中语文选择性必修上册《古诗词诵读:无衣》课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册《古诗词诵读:无衣》课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

无衣

1.正确、流利、有感情地朗读诗歌,理解诗歌主要内容,背诵全文,了解《诗经》相关的文学常识,培养阅读古体诗的能力和习惯。

2.通过反复诵读、合作探究,学习诗歌中设问和重章叠句的写作手法,理解并欣赏诗歌的语言美、情感美以及结构美,提高分析诗歌的能力。

3.领悟诗歌所蕴含的协作友爱、昂扬向上等精神,品悟爱国精神的历史传承。

学习目标

1.通过反复诵读、合作探究,学习诗歌中设问和重章叠句的写作手法,理解并欣赏诗歌的语言美、情感美以及结构美,提高分析诗歌的能力。

2.领悟诗歌所蕴含的协作友爱、昂扬向上等精神,品悟爱国精神的历史传承。

教学重难点

袍泽之情:

指战友之情,患难之情,生死与共。

·《诗经》是中国古代诗歌的开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌。原本只称《诗》,汉代时被尊为经典,始称《诗经》。

·收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌,共305篇,也称“诗三百”。

了解《诗经》

·“风”又叫“国风”,出自各地的民歌,有十五国风,总共160篇文章。

·“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌,《小雅》中也有部分民歌。大雅31篇,小雅74篇。

·“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌,多是舞曲,乐调舒缓。其中周颂31篇,商颂5篇,鲁颂4篇。

风、雅、颂

·赋,“敷陈其事而直言之”,包括铺排陈述和一般陈述两种情况;

·比,“以彼物比此物”,也就是比喻;

·兴,“先言他物以引起所咏之辞”,也就是借助其它事物为所咏之内容作铺垫。

赋、比、兴

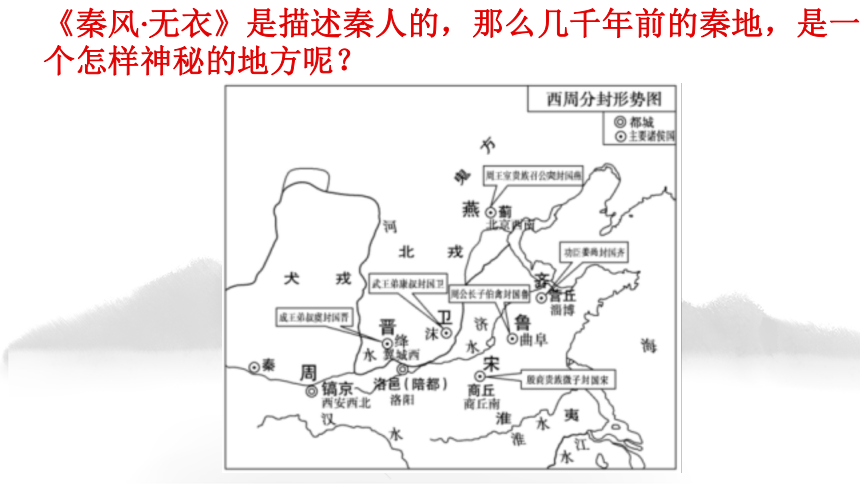

《秦风·无衣》是描述秦人的,那么几千年前的秦地,是一个怎样神秘的地方呢?

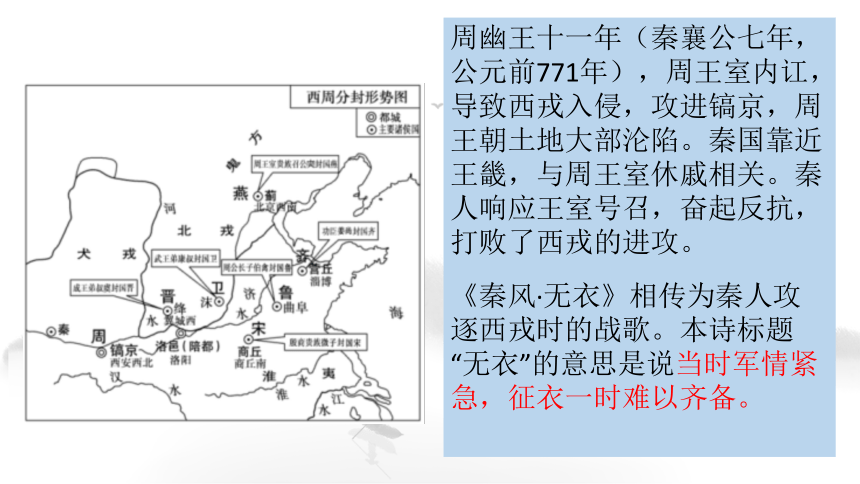

周幽王十一年(秦襄公七年,公元前771年),周王室内讧,导致西戎入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷。秦国靠近王畿,与周王室休戚相关。秦人响应王室号召,奋起反抗,打败了西戎的进攻。

《秦风·无衣》相传为秦人攻逐西戎时的战歌。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

初读诗歌

语调——慷慨激昂、深沉豪迈、乐观必胜

与子同袍

与子同泽

与子同裳

第一组

“袍”——袍指古代外衣。

“泽”——“泽,里衣也。以其亲肤,近于垢泽,故谓之泽。”贴身内衣,即汗衫。

“裳”——《说文》:“裙,下裳”。古人束在下半身、长至膝盖的一种衣服,类似于裙子。

与子同袍

与子同泽

与子同裳

第一组

“袍、泽、裳”的变化,是指从外袍到内衣、从上身到下身,大家皆可共享。这种看似具体细化的表述,实是对三个不变的“与子同”的升华,当时军情紧急,一时难以备全征求。“无衣”这是实写,也可以理解为夸张的写法,为国征战,不计衣物不全的困难,“与子同袍”,与战友共用一件战袍。

修我戈矛

修我矛戟

修我甲兵

第二组

指的是将戈和矛结合在一起,具有勾啄和刺击双重功能的格斗兵器。

矛和戟都具有强大的杀伤力,但杀伤力比戈和矛都要强。

第二组

修我戈矛

修我矛戟

修我甲兵

描写了从手拿的武器到身穿的防护,表明武装在完备、防御在完善。这是从侧面衬托来者不善且力量强大,所以更要万众一心、勇猛应战,统一行动方能克敌制胜。

一个“修”字,极富场面感,,他们磨刀擦枪,挥戈舞戟的场面,足以令人热血喷张,更重要的是,由戈矛而矛戟而甲兵的整理顺序,反映了他们忙而不乱,勇而无惧,这个准备的过程,正可体现他们为国义无反顾的豪迈情怀。

与子同仇!

与子偕作!

与子偕行!

第三组

从情绪的酝酿到高涨到爆发乃至要操戈而起,这既是行动的深化,更是情感的深化,从中不仅体现对并肩战友如同手足的深情,也是对脚下土地、对祖国的深情而“听从王命”,义无反顾地勇往直前。在结构上是不断递进,有所发展的,逐渐加深语意,从而产生感情层层递进的艺术效果。

与子同袍···

与子同泽···

与子同裳···

准备

情绪

赴战

小结

形 象

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

《无衣》中为什么要通过衣服这一物件来表现慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情和战士间深厚的情谊?

《无衣》中为什么要通过衣服这一物件来表现慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情和战士间深厚的情谊?

作为秦军将士,我们同穿一个战袍,甚至同穿一件汗衫,虽然我们连战衣都一时无法备齐,但我们为了保家卫国而不会计较那些困难,团结互助、众志成城,一起奔赴杀敌战场。战场上刀枪无情,但你我不分彼此,从统一思想到统一行动,直至共抵外敌,此时,不仅“袍”、“泽”“裳”为你的“衣”,身为战友的我,也可以作为你的“衣”,生死相依的“衣”。表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。那样一个年代,如此艰苦的环境,秦军上下这种坚不可摧的爱国主义信念令人万分感动,这种激情澎湃的爱国主义热情令人心驰神往。

重章叠句

含义 重章,指整篇中各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字词。叠句,指意义相同的句子前后呼应地重叠。

表达效果 在内容和主题上:深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

在诗歌表现力上:增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

”赋“的手法

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

诗歌第一句运用了什么样的修辞手法?分别表达了诗人什么样的思想感情?

诗歌第一句运用了设问的修辞手法,一问一答鲜明地表达了战士们团结一致,共同对抗外敌强烈的思想感情;

“无衣”两字运用了夸张的修辞手法,表达了战士们一心为国征战,不计较衣物不全的爱国的思想感情。

诗歌第二句在全文中具有什么样的作用?

(1)“王于兴师”首先交代了事情发生的直接原因,诗人将其放在后面,具有补充交代的作用。

(2)诗人先“议”后“叙”,不但能够避免诗歌的平铺直叙,增强诗歌气势,而且能够激发战士们强烈的爱国热情。

(3)突出了战士们为国而战的斗争精神,“与子同仇”,表明了大家认识到仇敌是共同的,必须团结一致去抗击共同的敌人。

《无衣》表达的是一种敢于担当的英雄主义气概以及以大局为重的爱国主义精神。这种精神千百年来,已经融入了中华民族的血脉,代代相承。

·说说你想到哪些跟《无衣》中的战士们具有相同品格的人?或相类似的事?

联系当下,感受精神

致敬抗疫工作者的《无衣》

岂曰无衣?与子同袍。

藏蓝警色,素衣加身。与子偕手!

岂曰无衣?与子同责。

夙兴夜寐,殚诚毕虑。与子偕首!

岂曰无衣?与子同殇。

依依东望,攻克乃还。与子偕守!

齐曰无疫,白衣渡疆。

铁血忠魂,佑我河山!

林则徐: 苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

在中华民族面临沦入半殖民地的紧要关头,他挺身而出,“置祸福荣辱于度外”,坚决实行禁烟,抵抗外国武装侵略,捍卫了国家主权和领土。

课堂检测

1.《无衣》中,描写将士们团结友爱,穿同样战袍的句子是

2.《无衣》中,描写君王要发兵了,要修理好戈矛准备战斗的句子是

3.《无衣》中表现战士们一样仇恨敌人的句子是 表现战士们一起行动起来的句子是 表现战士们一起上战场的句子是

岂曰无衣?与子同袍

王于兴师,修我戈矛

与子同仇

与子偕作

与子偕行

对《无衣》中的词语理解及评价有误的一项是( )

A.袍:长衣,即战袍。于:语气助词,不译。兴师:出兵。同仇:你的仇人就是我的仇人,引申为共同对敌。

B.泽:同“襗”,即内衣。偕作:一起行动。裳:下身的衣服,即战裙。偕行:一同出发。

C.或同穿一“袍”,或同穿一“泽”,或同穿一“裳”,是说明百姓们从军时贫穷“无衣”,反映了他们悲愤哀怨、无可奈何的感情。

D.“同仇”、偕作”、“偕行”,正好显示出战前动员,整理行装,一同出发这一过程。表现了战士们不断高涨的斗志。

C

无衣

1.正确、流利、有感情地朗读诗歌,理解诗歌主要内容,背诵全文,了解《诗经》相关的文学常识,培养阅读古体诗的能力和习惯。

2.通过反复诵读、合作探究,学习诗歌中设问和重章叠句的写作手法,理解并欣赏诗歌的语言美、情感美以及结构美,提高分析诗歌的能力。

3.领悟诗歌所蕴含的协作友爱、昂扬向上等精神,品悟爱国精神的历史传承。

学习目标

1.通过反复诵读、合作探究,学习诗歌中设问和重章叠句的写作手法,理解并欣赏诗歌的语言美、情感美以及结构美,提高分析诗歌的能力。

2.领悟诗歌所蕴含的协作友爱、昂扬向上等精神,品悟爱国精神的历史传承。

教学重难点

袍泽之情:

指战友之情,患难之情,生死与共。

·《诗经》是中国古代诗歌的开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌。原本只称《诗》,汉代时被尊为经典,始称《诗经》。

·收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌,共305篇,也称“诗三百”。

了解《诗经》

·“风”又叫“国风”,出自各地的民歌,有十五国风,总共160篇文章。

·“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌,《小雅》中也有部分民歌。大雅31篇,小雅74篇。

·“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌,多是舞曲,乐调舒缓。其中周颂31篇,商颂5篇,鲁颂4篇。

风、雅、颂

·赋,“敷陈其事而直言之”,包括铺排陈述和一般陈述两种情况;

·比,“以彼物比此物”,也就是比喻;

·兴,“先言他物以引起所咏之辞”,也就是借助其它事物为所咏之内容作铺垫。

赋、比、兴

《秦风·无衣》是描述秦人的,那么几千年前的秦地,是一个怎样神秘的地方呢?

周幽王十一年(秦襄公七年,公元前771年),周王室内讧,导致西戎入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷。秦国靠近王畿,与周王室休戚相关。秦人响应王室号召,奋起反抗,打败了西戎的进攻。

《秦风·无衣》相传为秦人攻逐西戎时的战歌。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

初读诗歌

语调——慷慨激昂、深沉豪迈、乐观必胜

与子同袍

与子同泽

与子同裳

第一组

“袍”——袍指古代外衣。

“泽”——“泽,里衣也。以其亲肤,近于垢泽,故谓之泽。”贴身内衣,即汗衫。

“裳”——《说文》:“裙,下裳”。古人束在下半身、长至膝盖的一种衣服,类似于裙子。

与子同袍

与子同泽

与子同裳

第一组

“袍、泽、裳”的变化,是指从外袍到内衣、从上身到下身,大家皆可共享。这种看似具体细化的表述,实是对三个不变的“与子同”的升华,当时军情紧急,一时难以备全征求。“无衣”这是实写,也可以理解为夸张的写法,为国征战,不计衣物不全的困难,“与子同袍”,与战友共用一件战袍。

修我戈矛

修我矛戟

修我甲兵

第二组

指的是将戈和矛结合在一起,具有勾啄和刺击双重功能的格斗兵器。

矛和戟都具有强大的杀伤力,但杀伤力比戈和矛都要强。

第二组

修我戈矛

修我矛戟

修我甲兵

描写了从手拿的武器到身穿的防护,表明武装在完备、防御在完善。这是从侧面衬托来者不善且力量强大,所以更要万众一心、勇猛应战,统一行动方能克敌制胜。

一个“修”字,极富场面感,,他们磨刀擦枪,挥戈舞戟的场面,足以令人热血喷张,更重要的是,由戈矛而矛戟而甲兵的整理顺序,反映了他们忙而不乱,勇而无惧,这个准备的过程,正可体现他们为国义无反顾的豪迈情怀。

与子同仇!

与子偕作!

与子偕行!

第三组

从情绪的酝酿到高涨到爆发乃至要操戈而起,这既是行动的深化,更是情感的深化,从中不仅体现对并肩战友如同手足的深情,也是对脚下土地、对祖国的深情而“听从王命”,义无反顾地勇往直前。在结构上是不断递进,有所发展的,逐渐加深语意,从而产生感情层层递进的艺术效果。

与子同袍···

与子同泽···

与子同裳···

准备

情绪

赴战

小结

形 象

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

《无衣》中为什么要通过衣服这一物件来表现慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情和战士间深厚的情谊?

《无衣》中为什么要通过衣服这一物件来表现慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情和战士间深厚的情谊?

作为秦军将士,我们同穿一个战袍,甚至同穿一件汗衫,虽然我们连战衣都一时无法备齐,但我们为了保家卫国而不会计较那些困难,团结互助、众志成城,一起奔赴杀敌战场。战场上刀枪无情,但你我不分彼此,从统一思想到统一行动,直至共抵外敌,此时,不仅“袍”、“泽”“裳”为你的“衣”,身为战友的我,也可以作为你的“衣”,生死相依的“衣”。表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。那样一个年代,如此艰苦的环境,秦军上下这种坚不可摧的爱国主义信念令人万分感动,这种激情澎湃的爱国主义热情令人心驰神往。

重章叠句

含义 重章,指整篇中各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字词。叠句,指意义相同的句子前后呼应地重叠。

表达效果 在内容和主题上:深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

在诗歌表现力上:增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

”赋“的手法

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

诗歌第一句运用了什么样的修辞手法?分别表达了诗人什么样的思想感情?

诗歌第一句运用了设问的修辞手法,一问一答鲜明地表达了战士们团结一致,共同对抗外敌强烈的思想感情;

“无衣”两字运用了夸张的修辞手法,表达了战士们一心为国征战,不计较衣物不全的爱国的思想感情。

诗歌第二句在全文中具有什么样的作用?

(1)“王于兴师”首先交代了事情发生的直接原因,诗人将其放在后面,具有补充交代的作用。

(2)诗人先“议”后“叙”,不但能够避免诗歌的平铺直叙,增强诗歌气势,而且能够激发战士们强烈的爱国热情。

(3)突出了战士们为国而战的斗争精神,“与子同仇”,表明了大家认识到仇敌是共同的,必须团结一致去抗击共同的敌人。

《无衣》表达的是一种敢于担当的英雄主义气概以及以大局为重的爱国主义精神。这种精神千百年来,已经融入了中华民族的血脉,代代相承。

·说说你想到哪些跟《无衣》中的战士们具有相同品格的人?或相类似的事?

联系当下,感受精神

致敬抗疫工作者的《无衣》

岂曰无衣?与子同袍。

藏蓝警色,素衣加身。与子偕手!

岂曰无衣?与子同责。

夙兴夜寐,殚诚毕虑。与子偕首!

岂曰无衣?与子同殇。

依依东望,攻克乃还。与子偕守!

齐曰无疫,白衣渡疆。

铁血忠魂,佑我河山!

林则徐: 苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

在中华民族面临沦入半殖民地的紧要关头,他挺身而出,“置祸福荣辱于度外”,坚决实行禁烟,抵抗外国武装侵略,捍卫了国家主权和领土。

课堂检测

1.《无衣》中,描写将士们团结友爱,穿同样战袍的句子是

2.《无衣》中,描写君王要发兵了,要修理好戈矛准备战斗的句子是

3.《无衣》中表现战士们一样仇恨敌人的句子是 表现战士们一起行动起来的句子是 表现战士们一起上战场的句子是

岂曰无衣?与子同袍

王于兴师,修我戈矛

与子同仇

与子偕作

与子偕行

对《无衣》中的词语理解及评价有误的一项是( )

A.袍:长衣,即战袍。于:语气助词,不译。兴师:出兵。同仇:你的仇人就是我的仇人,引申为共同对敌。

B.泽:同“襗”,即内衣。偕作:一起行动。裳:下身的衣服,即战裙。偕行:一同出发。

C.或同穿一“袍”,或同穿一“泽”,或同穿一“裳”,是说明百姓们从军时贫穷“无衣”,反映了他们悲愤哀怨、无可奈何的感情。

D.“同仇”、偕作”、“偕行”,正好显示出战前动员,整理行装,一同出发这一过程。表现了战士们不断高涨的斗志。

C