高一语文新教材(统编版必修下册)课件 04 窦娥冤(节选)(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 高一语文新教材(统编版必修下册)课件 04 窦娥冤(节选)(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 673.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

窦娥冤(节选)

关汉卿

1.了解作者及古典戏曲、元杂剧的相关知识

2.把握剧中的戏剧冲突和人物的性格特点

3.品味唱词,鉴赏本剧的曲词特点

4.品读窦娥临刑前发下的三桩誓愿,探究浪漫主义情节的作用

戏曲的基础知识了解

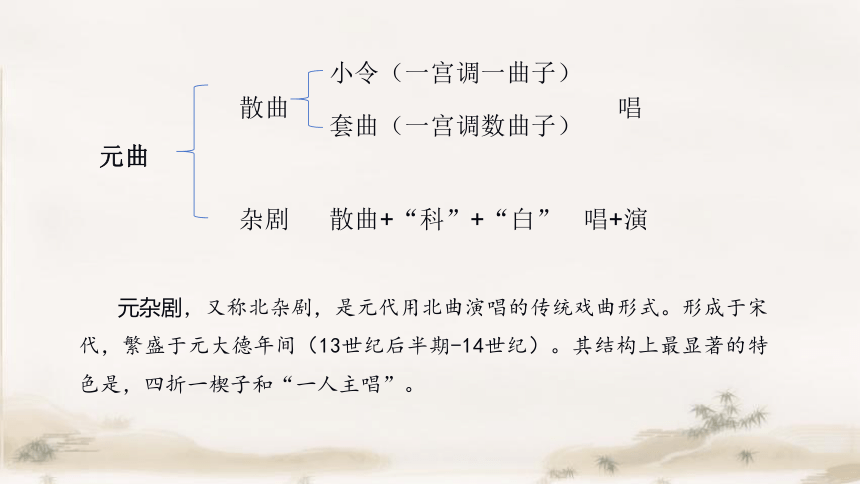

元曲

杂剧

散曲

小令(一宫调一曲子)

套曲(一宫调数曲子)

散曲+“科”+“白”

唱

唱+演

元杂剧,又称北杂剧,是元代用北曲演唱的传统戏曲形式。形成于宋代,繁盛于元大德年间(13世纪后半期-14世纪)。其结构上最显著的特色是,四折一楔子和“一人主唱”。

艺术形式

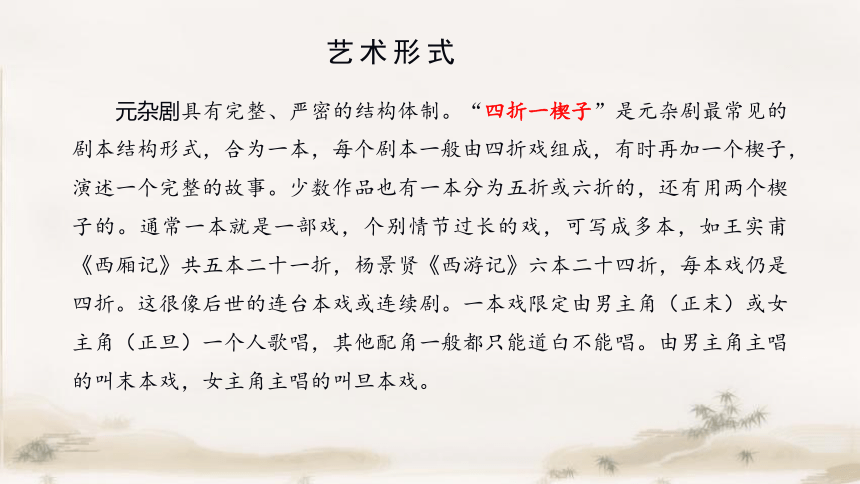

元杂剧具有完整、严密的结构体制。“四折一楔子”是元杂剧最常见的剧本结构形式,合为一本,每个剧本一般由四折戏组成,有时再加一个楔子,演述一个完整的故事。少数作品也有一本分为五折或六折的,还有用两个楔子的。通常一本就是一部戏,个别情节过长的戏,可写成多本,如王实甫《西厢记》共五本二十一折,杨景贤《西游记》六本二十四折,每本戏仍是四折。这很像后世的连台本戏或连续剧。一本戏限定由男主角(正末)或女主角(正旦)一个人歌唱,其他配角一般都只能道白不能唱。由男主角主唱的叫末本戏,女主角主唱的叫旦本戏。

所谓的“折”相当于我们所说的“幕”,首先是剧本情节的一个自然段落(又说是全剧矛盾冲突的自然段落),可以是一场(一个固定场景)戏,也可以包含多个场次;另外又是剧曲音乐组织的一个单元。四折即是开端、发展、高潮、结尾四个阶段,每折由一个有严格程序的套数构成。元杂剧在四折戏外,为了交代情节或贯穿线索,往往在全剧之首或折与折之间,加上一小段独立的戏,称为“楔子”。安排在第一折之前的,称为开场楔子;置于在各折之间的,称为过场楔子。楔子本义是木器榫合处为弥缝填裂而楔入的小木片,在元杂剧中它所起的是绵密针线或承前启后的作用。

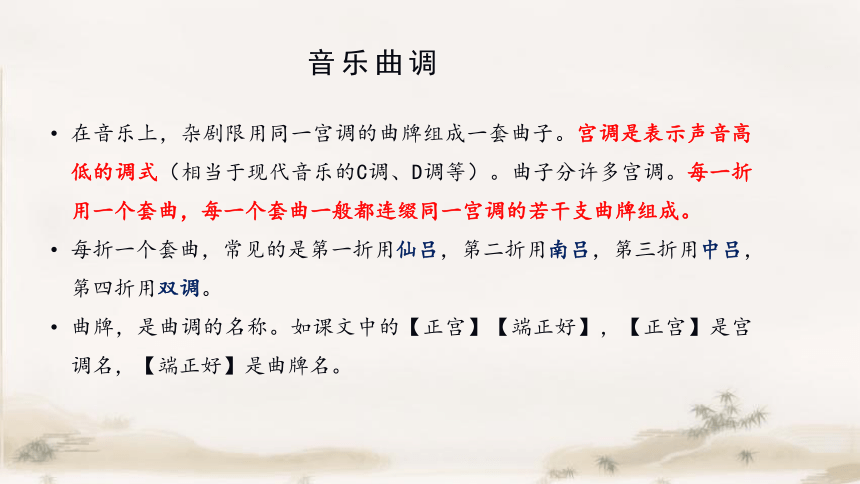

音乐曲调

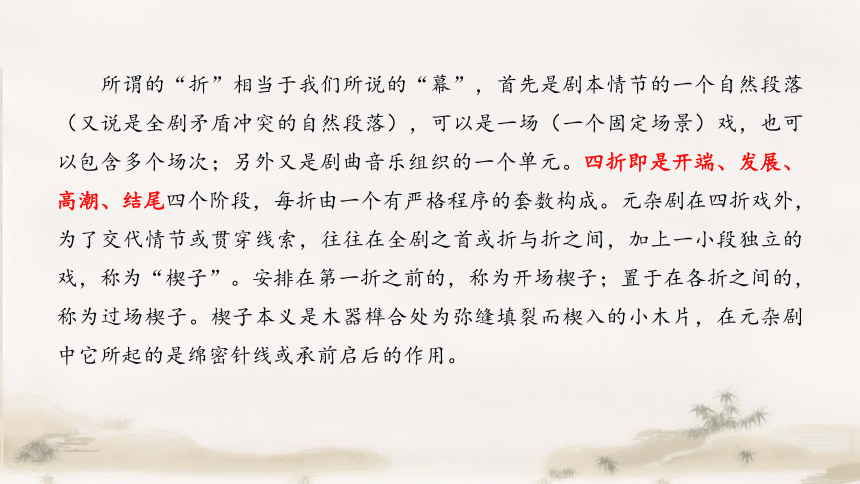

在音乐上,杂剧限用同一宫调的曲牌组成一套曲子。宫调是表示声音高低的调式(相当于现代音乐的C调、D调等)。曲子分许多宫调。每一折用一个套曲,每一个套曲一般都连缀同一宫调的若干支曲牌组成。

每折一个套曲,常见的是第一折用仙吕,第二折用南吕,第三折用中吕,第四折用双调。

曲牌,是曲调的名称。如课文中的【正宫】【端正好】,【正宫】是宫调名,【端正好】是曲牌名。

剧本构成

杂剧剧本由曲词、宾白、科介组成。

曲词是有严格韵律的新诗体。

宾白是剧中人物的说白,有对白、独白、旁白、带白等。

“科介”即“科范”,规定主要动作、表情、舞台效果等。

杂剧角色分为旦、末、净、杂。旦包括正旦、外旦、小旦、大旦、老旦、搽旦。正旦:歌唱的主要女演员。外旦、贴旦次要女演员。末包括正末、小末、冲末、副末。正末是歌唱的主要男演员,外末、副末是次要的男演员。冲末是首次上场的男演员。净是性格暴烈的男演员。杂是除以上三类外的演员。有孤(当官)、驾(皇帝)、卜儿(老妇人)、徕儿(小厮)、细酸(读书人)等。

杂剧角色

关汉卿,号已斋叟,金末元初大都(现在北京市)人,元代杂剧的代表作家,与郑光祖、白朴、马致远一同被称为“元曲四大家”,并居“元曲四大家”之首。生卒年不详。所作杂剧六十余种,今存十八种。

作家作品

关汉卿的作品主要有《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《单刀会》等。其中《窦娥冤》被称为世界十大悲剧之一。关汉卿的戏剧语言,被称为本色派之首。

1956年,他的名字被列入世界文化名人之列。

元曲四大家

关汉卿——代表作《窦娥冤》

马致远——代表作《汉宫秋》

郑光祖——代表作《倩女离魂》

白朴——代表作《墙头马上》

四大悲剧

《窦娥冤》作者——关汉卿

《汉宫秋》作者——马致远

《梧桐雨》作者——白 朴

《赵氏孤儿》作者——纪君祥

四大爱情剧

《拜月亭》作者——关汉卿

《西厢记》作者——王实甫

《墙头马上》作者——白朴

《倩女离魂》作者——郑光祖

楔子(序目):窦父赶考,留下孤女

第二折(发展):窦娥蒙冤,被判斩刑

第三折(高潮):窦娥怨恨,死前发誓

第四折(结局):窦父巡查,冤情昭雪

1.参看注释,概括故事情节。

文本感知

解赴刑场

婆媳诀别

刑场三誓

指斥天地

鸣冤叫屈

后街相见

诉说冤情

怨气冲天

冤情昭然

冤

悲

恨

【端正好】

【滚绣球】

【倘秀才】

【叨叨令】

【快活三】

【鲍老儿】

【耍孩儿】

【二煞】

【一煞】

【煞尾】

1.“窦娥冤”她有何冤?

(1)流氓张驴儿误把自己父亲毒死,却诬陷清白的窦娥;

(2)窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤屈,却反被判以死刑;

(3)窦娥渴望清清白白地活着,又怕连累婆婆,自己心甘情愿担当死罪。

内容探究

2.窦娥的人设中隐喻了什么?

赋予了她传统社会的一切美好品质

剥夺了一个弱女子在当时所能获得的一切帮助

三岁亡母,七岁失父,十八岁丧夫,婚后无子

古代女子大门不出,二门不迈

桃杌太守是个昏官

失去了“亲”的帮助

失去了“友”的帮助

失去了“官”的帮助

3.“亢旱三年”是否有损窦娥善良的人设?

因其诅咒而受“亢旱三年”之苦的并不仅仅是官吏,而主要是楚州当地百姓。这是一种社会的“连带责任”或“集体责任”。因为窦娥诅咒官吏,诅咒自然,乃至诅咒同胞,才更具有艺术的感染力,也更真实。

4.为什么给窦娥平反的必须是窦天章?

因为此案已经没有任何其他利害人提起申诉。只有让窦娥家属出场,这场冤案才能洗雪。

因为只有父亲才会关心自己女儿的命运

因为只有父亲才会有不计成本为女儿平反的责任

因为只有父亲才会相信自己女儿的述说

因为只有父亲才对女儿有负疚之心

代表着了“亲”的帮助的回归

窦天章:

一举及第,加封两淮提刑肃政廉访使——皇帝圣明

皇帝派出钦差——皇帝英明

钦差平反冤案——皇帝高明

5.为什么给窦娥平反的必须是窦天章?

代表着了“官”的帮助的回归

在残酷的现实面前,满腹的冤屈和怨恨的她看清了自己身处于一个黑白颠倒、是非不分的黑暗腐朽的社会,她猛烈地指责天地鬼神不分清浊,混淆是非,致使恶人横行,良善衔冤。

窦娥对神权的大胆谴责,实质上是对封建统治阶级的强烈控诉和根本否定。她那似岩浆迸射如山洪决堤般的愤激之词,反映了不满现实的反抗精神。

人物形象

1.【滚绣球】中的窦娥表现出了怎样的态度?从中又可看出窦娥怎样的人物形象?

2.窦娥为什么要提出坚决走后街,舍近而求远呢?对形象和主题有什么作用?

因为窦娥的婆婆住在前街,怕婆婆看见自己受刑而伤心。这充分显示了她淳朴善良的美好心灵,展示了她性格中温顺善良的一面。

而作者越是刻画她的善良,她的抗争与反抗也就越发令人同情。

窦娥已走在死亡的路上,想到的还是如何不使年迈孤寂的婆婆伤心,这是何等的善良!

窦娥的形象更加丰满

对封建社会的批判更加深刻

3.窦娥临刑前对婆婆提出的希望和要求,应如何理解?它们表现主题方面起什么作用?

寥寥数语,百感交集,哀伤不尽,刻画出窦娥与婆婆诀别时的悲痛心情,使人们对窦娥的悲惨遭遇更加同情。她劝婆婆不要过分悲伤,再一次表现了她的善良、孝顺。

四个“念窦娥”

一写无辜获罪

二写身首异处

三写身世孤苦

四写婆媳情深

4.窦娥临刑前对婆婆提出的希望和要求,应如何理解?它们表现主题方面起什么作用?

增强悲剧气氛

安排婆婆做这些事,是让婆婆有所寄托,以免婆婆孤独痛苦或生轻生之念;

体现窦娥难以舍别婆婆,

表现了她对婆婆的挂念;

白发人送黑发人,白发人祭奠黑发人,更加突出社会黑暗,无公道可言。

5.窦娥许下的三桩誓愿分别表现了她什么样的愿望?

第一个誓愿

血溅白练

第二个誓愿

第三个誓愿

六月飞雪

亢旱三年

希望刑场上的人们能立刻了解她的冤屈

希望自己的冤屈会在上天得到反应

不仅希望个人的冤屈得到申张,而且希望上天能够惩治邪恶

三桩誓愿,一桩比一桩深刻,一桩比一桩强烈,把戏剧推向高潮,窦娥的反抗精神和刚烈性格得到最强烈、最深刻的展现。同时充分揭露了当时社会官僚昏聩,法制腐败,人民蒙受奇冤,呼告无门的真实情况。

6.如何理解窦娥许下的三桩誓愿?

7.三桩誓愿的顺序可以颠倒吗?为什么?

不行,第一桩是希望在场的人立刻了解她的冤情;第二桩让白雪覆盖她纯洁的躯体,表明她的清白;第三桩是要楚地抗旱三年,为的是“官吏无心正法,使百姓有口难言”。

这不仅证明自己的冤屈且希望上天惩治邪恶。这三桩誓愿,一愿比一愿深刻,一愿比一愿强烈,层层深入,不可颠倒。

8.总结窦娥形象

窦娥是一个饱受封建压迫与摧残的充满反抗精神的劳动妇女的形象。她善良勤劳、孝顺贤惠,同时又刚毅顽强,敢于与恶势力拼斗到底。她生于严酷的腐败的封建统治之下,注定要走向悲剧的结局。

9.其他人的人物形象

蔡婆婆

胆小、糊涂、懦弱、逆来顺受

面对张驴儿父子的强娶动摇不定,间接导致了窦娥的悲剧

无赖、狠毒、

品行恶劣

象征横行乡里的恶势力

张驴儿

贪财凶暴、

草菅人命

象征司法不公、政治腐败

桃杌

1.【滚绣球】这支曲子的各句依次写了什么内容?其中窦娥的情绪变化过程是怎样的?

①窦娥先前认为世间自有鬼神主持公道,但悲惨的遭遇让她不禁对天地鬼神产生了怀疑,而后她愤怒地揭露了社会的不公、阶级的对立,对天地鬼神大胆地彻底否定。

②情绪变化过程:对传统观念怀疑质问——揭露黑暗——彻底否定——一声悲泣。

鉴赏语言

2.这支曲子主要运用了哪些修辞手法?有何表达作用?

①这支曲子主要运用了呼告、对偶、对比等修辞手法。

②这些修辞手法使窦娥的斥骂天地高亢激越、酣畅淋漓,这实际上暗含着主人公对黑白不分、是非颠倒的黑暗社会的强烈不满和满腔怨恨。

3.《窦娥冤》中有两句唱词的内容不一样。在《古名家杂剧》本:“地也,你不分好歹难为地;天也,我今日负屈衔冤哀告天!”在《元曲选》本:“地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”你认为哪句更好?请谈谈你的看法。

《古名家杂剧》本第一句唱词用的是陈述语气,远不如《元曲选》本用“何为地”这种质问语气强烈;《古名家杂剧》本第二句是对天的哀告祈求,而《元曲选》本第二句则是对天的面对面的指责和否定。总之,相比而言,《元曲选》本突出了窦娥不屈服于恶势力的反抗精神,既使人物形象显得更加高大,也使作品的主题得到了丰富和深化。这些,正是《古名家杂剧》本的不足之处。

窦娥的大悲剧是什么造成的?

高利贷剥削(间接原因)

官吏贪污、狱刑黑暗和恶霸横行(直接原因)

个人性格等(次要原因)

主旨探究

高利贷是封建剥削的特征之一,而在元代则达到了最高峰。帝王、后妃、贵臣、军官及寺豪强地主,都通过“斡脱所”这个法定机关进行高利贷剥削。地方上的土财主则开解典库作为高利贷私营的场所。本银一锭,满一年,本息共二锭;满十年,本息共计一千零二十四锭(羊羔儿息)。满期,若无力偿还,那么债户的牲畜、房屋、田地及妻室儿女便当做抵押品被抢走;再不够,就连累到子孙宗族和亲友。

泼皮无赖也是种族压迫的象征之一。他们多是蒙古人或色目人,属于统治阶级中的游民身份,依仗着与统治者的某些关系,到处游荡,惹是生非,向南人、汉人进行勒索、讹诈和侮辱。元统治者召集大臣商议对付之法,官书中也屡有禁令,但收效甚微。

衙门暗无天日、官吏贪污昏聩、毒刑冤狱接连不断,冤案多得数也数不清,而官吏们又都无心正法。

梼杌:“我做官人胜别人,告状来的要金银。若是上司当刷卷,在家推病不出门。”“你不知道,但来告状的,就是我衣食父母。”

“我做官人只爱钞,再不问他原被告;上司若还刷卷来,厅上打得狗也叫。”

“虽则居官,律令不晓;但要白银,官事便了。”

“官人清似水,外郎白如面;水面打一和,糊涂成一片。”

“人是贱虫,不打不招。”

“恰消停,才苏醒,又昏迷。挨千般打拷,万种凌逼;一杖下,一道血,一层皮。”

“俺这衙门如锅灶一般,囚人如锅内之水,衙役人比着柴薪,令吏比着锅盖。怎当他柴薪爨炙;锅中水被这盖定,滚滚沸沸,不能出气,蒸成珠儿,在那锅盖上滴下,就与那囚人衔着冤枉滴泪一般。”

“衙门自古向南开,就中无个不冤哉。”

《窦娥冤》通过写窦娥的悲剧故事,歌颂了窦娥的美好心灵和反抗精神,同时也揭露了元代社会的黑暗与腐败,强烈控诉了封建制度与民为敌、残民纵凶的罪恶。窦娥的反抗精神实则是关汉卿反抗精神的表现;三桩誓愿的实现,实则也表现了关汉卿的战斗信心和胜利信心。

“将滥官污吏都杀坏,与天子分忧,万民除害。”

主旨概括

窦娥的丈夫并没有夭折,而是在赴京赶考途中,落水黄河,被龙王招为驸马。三年后又入京参加科举考试,一举状元及第。而窦娥也在行刑时,因天降大雪,提刑官惊骇,急令刀下留人,得以不死。最后窦天章平反冤狱,窦娥得以昭雪获释,与丈夫蔡昌宗舟中相遇,父女夫妻欢庆团圆。正是“翁做高官婿状元,夫妻母子重相会”。

窦娥冤(节选)

关汉卿

1.了解作者及古典戏曲、元杂剧的相关知识

2.把握剧中的戏剧冲突和人物的性格特点

3.品味唱词,鉴赏本剧的曲词特点

4.品读窦娥临刑前发下的三桩誓愿,探究浪漫主义情节的作用

戏曲的基础知识了解

元曲

杂剧

散曲

小令(一宫调一曲子)

套曲(一宫调数曲子)

散曲+“科”+“白”

唱

唱+演

元杂剧,又称北杂剧,是元代用北曲演唱的传统戏曲形式。形成于宋代,繁盛于元大德年间(13世纪后半期-14世纪)。其结构上最显著的特色是,四折一楔子和“一人主唱”。

艺术形式

元杂剧具有完整、严密的结构体制。“四折一楔子”是元杂剧最常见的剧本结构形式,合为一本,每个剧本一般由四折戏组成,有时再加一个楔子,演述一个完整的故事。少数作品也有一本分为五折或六折的,还有用两个楔子的。通常一本就是一部戏,个别情节过长的戏,可写成多本,如王实甫《西厢记》共五本二十一折,杨景贤《西游记》六本二十四折,每本戏仍是四折。这很像后世的连台本戏或连续剧。一本戏限定由男主角(正末)或女主角(正旦)一个人歌唱,其他配角一般都只能道白不能唱。由男主角主唱的叫末本戏,女主角主唱的叫旦本戏。

所谓的“折”相当于我们所说的“幕”,首先是剧本情节的一个自然段落(又说是全剧矛盾冲突的自然段落),可以是一场(一个固定场景)戏,也可以包含多个场次;另外又是剧曲音乐组织的一个单元。四折即是开端、发展、高潮、结尾四个阶段,每折由一个有严格程序的套数构成。元杂剧在四折戏外,为了交代情节或贯穿线索,往往在全剧之首或折与折之间,加上一小段独立的戏,称为“楔子”。安排在第一折之前的,称为开场楔子;置于在各折之间的,称为过场楔子。楔子本义是木器榫合处为弥缝填裂而楔入的小木片,在元杂剧中它所起的是绵密针线或承前启后的作用。

音乐曲调

在音乐上,杂剧限用同一宫调的曲牌组成一套曲子。宫调是表示声音高低的调式(相当于现代音乐的C调、D调等)。曲子分许多宫调。每一折用一个套曲,每一个套曲一般都连缀同一宫调的若干支曲牌组成。

每折一个套曲,常见的是第一折用仙吕,第二折用南吕,第三折用中吕,第四折用双调。

曲牌,是曲调的名称。如课文中的【正宫】【端正好】,【正宫】是宫调名,【端正好】是曲牌名。

剧本构成

杂剧剧本由曲词、宾白、科介组成。

曲词是有严格韵律的新诗体。

宾白是剧中人物的说白,有对白、独白、旁白、带白等。

“科介”即“科范”,规定主要动作、表情、舞台效果等。

杂剧角色分为旦、末、净、杂。旦包括正旦、外旦、小旦、大旦、老旦、搽旦。正旦:歌唱的主要女演员。外旦、贴旦次要女演员。末包括正末、小末、冲末、副末。正末是歌唱的主要男演员,外末、副末是次要的男演员。冲末是首次上场的男演员。净是性格暴烈的男演员。杂是除以上三类外的演员。有孤(当官)、驾(皇帝)、卜儿(老妇人)、徕儿(小厮)、细酸(读书人)等。

杂剧角色

关汉卿,号已斋叟,金末元初大都(现在北京市)人,元代杂剧的代表作家,与郑光祖、白朴、马致远一同被称为“元曲四大家”,并居“元曲四大家”之首。生卒年不详。所作杂剧六十余种,今存十八种。

作家作品

关汉卿的作品主要有《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《单刀会》等。其中《窦娥冤》被称为世界十大悲剧之一。关汉卿的戏剧语言,被称为本色派之首。

1956年,他的名字被列入世界文化名人之列。

元曲四大家

关汉卿——代表作《窦娥冤》

马致远——代表作《汉宫秋》

郑光祖——代表作《倩女离魂》

白朴——代表作《墙头马上》

四大悲剧

《窦娥冤》作者——关汉卿

《汉宫秋》作者——马致远

《梧桐雨》作者——白 朴

《赵氏孤儿》作者——纪君祥

四大爱情剧

《拜月亭》作者——关汉卿

《西厢记》作者——王实甫

《墙头马上》作者——白朴

《倩女离魂》作者——郑光祖

楔子(序目):窦父赶考,留下孤女

第二折(发展):窦娥蒙冤,被判斩刑

第三折(高潮):窦娥怨恨,死前发誓

第四折(结局):窦父巡查,冤情昭雪

1.参看注释,概括故事情节。

文本感知

解赴刑场

婆媳诀别

刑场三誓

指斥天地

鸣冤叫屈

后街相见

诉说冤情

怨气冲天

冤情昭然

冤

悲

恨

【端正好】

【滚绣球】

【倘秀才】

【叨叨令】

【快活三】

【鲍老儿】

【耍孩儿】

【二煞】

【一煞】

【煞尾】

1.“窦娥冤”她有何冤?

(1)流氓张驴儿误把自己父亲毒死,却诬陷清白的窦娥;

(2)窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤屈,却反被判以死刑;

(3)窦娥渴望清清白白地活着,又怕连累婆婆,自己心甘情愿担当死罪。

内容探究

2.窦娥的人设中隐喻了什么?

赋予了她传统社会的一切美好品质

剥夺了一个弱女子在当时所能获得的一切帮助

三岁亡母,七岁失父,十八岁丧夫,婚后无子

古代女子大门不出,二门不迈

桃杌太守是个昏官

失去了“亲”的帮助

失去了“友”的帮助

失去了“官”的帮助

3.“亢旱三年”是否有损窦娥善良的人设?

因其诅咒而受“亢旱三年”之苦的并不仅仅是官吏,而主要是楚州当地百姓。这是一种社会的“连带责任”或“集体责任”。因为窦娥诅咒官吏,诅咒自然,乃至诅咒同胞,才更具有艺术的感染力,也更真实。

4.为什么给窦娥平反的必须是窦天章?

因为此案已经没有任何其他利害人提起申诉。只有让窦娥家属出场,这场冤案才能洗雪。

因为只有父亲才会关心自己女儿的命运

因为只有父亲才会有不计成本为女儿平反的责任

因为只有父亲才会相信自己女儿的述说

因为只有父亲才对女儿有负疚之心

代表着了“亲”的帮助的回归

窦天章:

一举及第,加封两淮提刑肃政廉访使——皇帝圣明

皇帝派出钦差——皇帝英明

钦差平反冤案——皇帝高明

5.为什么给窦娥平反的必须是窦天章?

代表着了“官”的帮助的回归

在残酷的现实面前,满腹的冤屈和怨恨的她看清了自己身处于一个黑白颠倒、是非不分的黑暗腐朽的社会,她猛烈地指责天地鬼神不分清浊,混淆是非,致使恶人横行,良善衔冤。

窦娥对神权的大胆谴责,实质上是对封建统治阶级的强烈控诉和根本否定。她那似岩浆迸射如山洪决堤般的愤激之词,反映了不满现实的反抗精神。

人物形象

1.【滚绣球】中的窦娥表现出了怎样的态度?从中又可看出窦娥怎样的人物形象?

2.窦娥为什么要提出坚决走后街,舍近而求远呢?对形象和主题有什么作用?

因为窦娥的婆婆住在前街,怕婆婆看见自己受刑而伤心。这充分显示了她淳朴善良的美好心灵,展示了她性格中温顺善良的一面。

而作者越是刻画她的善良,她的抗争与反抗也就越发令人同情。

窦娥已走在死亡的路上,想到的还是如何不使年迈孤寂的婆婆伤心,这是何等的善良!

窦娥的形象更加丰满

对封建社会的批判更加深刻

3.窦娥临刑前对婆婆提出的希望和要求,应如何理解?它们表现主题方面起什么作用?

寥寥数语,百感交集,哀伤不尽,刻画出窦娥与婆婆诀别时的悲痛心情,使人们对窦娥的悲惨遭遇更加同情。她劝婆婆不要过分悲伤,再一次表现了她的善良、孝顺。

四个“念窦娥”

一写无辜获罪

二写身首异处

三写身世孤苦

四写婆媳情深

4.窦娥临刑前对婆婆提出的希望和要求,应如何理解?它们表现主题方面起什么作用?

增强悲剧气氛

安排婆婆做这些事,是让婆婆有所寄托,以免婆婆孤独痛苦或生轻生之念;

体现窦娥难以舍别婆婆,

表现了她对婆婆的挂念;

白发人送黑发人,白发人祭奠黑发人,更加突出社会黑暗,无公道可言。

5.窦娥许下的三桩誓愿分别表现了她什么样的愿望?

第一个誓愿

血溅白练

第二个誓愿

第三个誓愿

六月飞雪

亢旱三年

希望刑场上的人们能立刻了解她的冤屈

希望自己的冤屈会在上天得到反应

不仅希望个人的冤屈得到申张,而且希望上天能够惩治邪恶

三桩誓愿,一桩比一桩深刻,一桩比一桩强烈,把戏剧推向高潮,窦娥的反抗精神和刚烈性格得到最强烈、最深刻的展现。同时充分揭露了当时社会官僚昏聩,法制腐败,人民蒙受奇冤,呼告无门的真实情况。

6.如何理解窦娥许下的三桩誓愿?

7.三桩誓愿的顺序可以颠倒吗?为什么?

不行,第一桩是希望在场的人立刻了解她的冤情;第二桩让白雪覆盖她纯洁的躯体,表明她的清白;第三桩是要楚地抗旱三年,为的是“官吏无心正法,使百姓有口难言”。

这不仅证明自己的冤屈且希望上天惩治邪恶。这三桩誓愿,一愿比一愿深刻,一愿比一愿强烈,层层深入,不可颠倒。

8.总结窦娥形象

窦娥是一个饱受封建压迫与摧残的充满反抗精神的劳动妇女的形象。她善良勤劳、孝顺贤惠,同时又刚毅顽强,敢于与恶势力拼斗到底。她生于严酷的腐败的封建统治之下,注定要走向悲剧的结局。

9.其他人的人物形象

蔡婆婆

胆小、糊涂、懦弱、逆来顺受

面对张驴儿父子的强娶动摇不定,间接导致了窦娥的悲剧

无赖、狠毒、

品行恶劣

象征横行乡里的恶势力

张驴儿

贪财凶暴、

草菅人命

象征司法不公、政治腐败

桃杌

1.【滚绣球】这支曲子的各句依次写了什么内容?其中窦娥的情绪变化过程是怎样的?

①窦娥先前认为世间自有鬼神主持公道,但悲惨的遭遇让她不禁对天地鬼神产生了怀疑,而后她愤怒地揭露了社会的不公、阶级的对立,对天地鬼神大胆地彻底否定。

②情绪变化过程:对传统观念怀疑质问——揭露黑暗——彻底否定——一声悲泣。

鉴赏语言

2.这支曲子主要运用了哪些修辞手法?有何表达作用?

①这支曲子主要运用了呼告、对偶、对比等修辞手法。

②这些修辞手法使窦娥的斥骂天地高亢激越、酣畅淋漓,这实际上暗含着主人公对黑白不分、是非颠倒的黑暗社会的强烈不满和满腔怨恨。

3.《窦娥冤》中有两句唱词的内容不一样。在《古名家杂剧》本:“地也,你不分好歹难为地;天也,我今日负屈衔冤哀告天!”在《元曲选》本:“地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”你认为哪句更好?请谈谈你的看法。

《古名家杂剧》本第一句唱词用的是陈述语气,远不如《元曲选》本用“何为地”这种质问语气强烈;《古名家杂剧》本第二句是对天的哀告祈求,而《元曲选》本第二句则是对天的面对面的指责和否定。总之,相比而言,《元曲选》本突出了窦娥不屈服于恶势力的反抗精神,既使人物形象显得更加高大,也使作品的主题得到了丰富和深化。这些,正是《古名家杂剧》本的不足之处。

窦娥的大悲剧是什么造成的?

高利贷剥削(间接原因)

官吏贪污、狱刑黑暗和恶霸横行(直接原因)

个人性格等(次要原因)

主旨探究

高利贷是封建剥削的特征之一,而在元代则达到了最高峰。帝王、后妃、贵臣、军官及寺豪强地主,都通过“斡脱所”这个法定机关进行高利贷剥削。地方上的土财主则开解典库作为高利贷私营的场所。本银一锭,满一年,本息共二锭;满十年,本息共计一千零二十四锭(羊羔儿息)。满期,若无力偿还,那么债户的牲畜、房屋、田地及妻室儿女便当做抵押品被抢走;再不够,就连累到子孙宗族和亲友。

泼皮无赖也是种族压迫的象征之一。他们多是蒙古人或色目人,属于统治阶级中的游民身份,依仗着与统治者的某些关系,到处游荡,惹是生非,向南人、汉人进行勒索、讹诈和侮辱。元统治者召集大臣商议对付之法,官书中也屡有禁令,但收效甚微。

衙门暗无天日、官吏贪污昏聩、毒刑冤狱接连不断,冤案多得数也数不清,而官吏们又都无心正法。

梼杌:“我做官人胜别人,告状来的要金银。若是上司当刷卷,在家推病不出门。”“你不知道,但来告状的,就是我衣食父母。”

“我做官人只爱钞,再不问他原被告;上司若还刷卷来,厅上打得狗也叫。”

“虽则居官,律令不晓;但要白银,官事便了。”

“官人清似水,外郎白如面;水面打一和,糊涂成一片。”

“人是贱虫,不打不招。”

“恰消停,才苏醒,又昏迷。挨千般打拷,万种凌逼;一杖下,一道血,一层皮。”

“俺这衙门如锅灶一般,囚人如锅内之水,衙役人比着柴薪,令吏比着锅盖。怎当他柴薪爨炙;锅中水被这盖定,滚滚沸沸,不能出气,蒸成珠儿,在那锅盖上滴下,就与那囚人衔着冤枉滴泪一般。”

“衙门自古向南开,就中无个不冤哉。”

《窦娥冤》通过写窦娥的悲剧故事,歌颂了窦娥的美好心灵和反抗精神,同时也揭露了元代社会的黑暗与腐败,强烈控诉了封建制度与民为敌、残民纵凶的罪恶。窦娥的反抗精神实则是关汉卿反抗精神的表现;三桩誓愿的实现,实则也表现了关汉卿的战斗信心和胜利信心。

“将滥官污吏都杀坏,与天子分忧,万民除害。”

主旨概括

窦娥的丈夫并没有夭折,而是在赴京赶考途中,落水黄河,被龙王招为驸马。三年后又入京参加科举考试,一举状元及第。而窦娥也在行刑时,因天降大雪,提刑官惊骇,急令刀下留人,得以不死。最后窦天章平反冤狱,窦娥得以昭雪获释,与丈夫蔡昌宗舟中相遇,父女夫妻欢庆团圆。正是“翁做高官婿状元,夫妻母子重相会”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])