第二章第三节《河流地貌的发育》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019)

文档属性

| 名称 | 第二章第三节《河流地貌的发育》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-22 21:51:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理选择性必修一第二章第三节《河流地貌的发育》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴能够准确描述河谷演变的三个阶段(初期、中期、成熟期)的形态特征及形成机制,理解溯源侵蚀、下蚀、侧蚀三种侵蚀方式的作用差异。

⑵掌握冲积平原的三种类型(洪积 - 冲积平原、河漫滩平原、三角洲平原)的形成过程和分布规律,能结合具体案例分析其成因。

⑶理解河流地貌对聚落分布的影响,包括聚落的选址、规模、形态等,能够解释不同河段聚落分布差异的原因。

2.思想方法目标

⑴通过对比分析河流上中下游地貌差异,培养地理空间思维和综合分析能力。

⑵运用动画演示、模型模拟等方法,理解地理过程的动态变化,提升地理过程分析能力。

⑶通过案例研究(如乌江、长江地貌分析),掌握 “现象观察 — 原理探究 — 规律总结” 的地理研究方法。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴综合思维:从自然地理要素相互作用的角度,分析河流地貌的形成过程及其对聚落的影响。

⑵区域认知:结合具体区域(如张家界河谷、长江三角洲),认识不同河段河流地貌的区域特征。

⑶人地协调观:理解河流地貌与人类活动的相互关系,树立因地制宜、可持续发展的观念。

⑷地理实践力:通过实验模拟、案例分析等活动,提升观察、分析和解决实际地理问题的能力。

二、课标教材

1.课程标准

结合实例,解释外力作用对地表形态的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

2.教材分析

⑴内容结构:本节内容分为河谷的演变、冲积平原的形成、河流地貌对聚落分布的影响三部分,从时间(河谷演变)和空间(冲积平原形成)两个维度系统阐述河流地貌的发育过程,最后落实到人类活动与河流地貌的关系。

⑵重点:

①河谷演变的三个阶段及其侵蚀作用机制。

②冲积平原的形成过程和分布规律。

③河流地貌对聚落分布的影响。

⑶难点:

①河流侵蚀作用的动态过程(如下蚀与侧蚀的相互关系)。

②冲积平原不同类型的形成条件和差异。

③河流地貌与聚落分布的因果关系分析。

三、学情分析

知识基础:学生在必修一 “常见地貌类型” 中已初步了解河流地貌的基本概念,在本章前两节学习了外力作用的基本原理,为本节课奠定了知识基础。

能力水平:高二学生具备一定的观察、分析和归纳能力,但对地理过程的动态变化(如河谷演变的时间尺度)和空间分布规律(如冲积平原的形成条件)理解仍有困难,需要通过直观材料(动画、模型)和案例分析来突破。

学习需求:学生对实际案例和生活现象感兴趣,希望通过具体实例理解抽象的地理原理,同时需要加强地理思维方法和实践能力的培养。

四、教学过程设计

1.情景引入(3 分钟)

教师活动:

播放乌江峡谷和长江中下游平原的视频,展示不同河段的地貌景观。

提问:“同一条河流的上中下游为何会呈现出截然不同的地貌景观?河流是如何塑造地表形态的?”

学生活动:

观看视频,观察地貌差异。

思考并回答教师提问,初步感知河流地貌的多样性。

设计意图:通过直观的视频展示,激发学生的学习兴趣,引发对河流地貌形成机制的思考,为后续学习奠定基础。

2.问题导学(5 分钟)

教师活动:

展示 “长江上中下游景观对比图”,引导学生观察河谷形态、河道特征等差异。

提出问题:

⑴河流上游的河谷为何呈 “V” 形?中下游的河谷为何变宽变浅?

⑵冲积平原是如何形成的?不同河段的冲积平原有何差异?

⑶为什么聚落多分布在河流沿岸?不同河段的聚落分布有何特点?

学生活动:

观察图片,对比分析上中下游地貌差异。

分组讨论教师提出的问题,记录小组观点。

设计意图:通过问题引导,培养学生的观察能力和问题意识,明确本节课的学习方向,为新知探究做好铺垫。

3.新知探究一:河谷的演变(8 分钟)

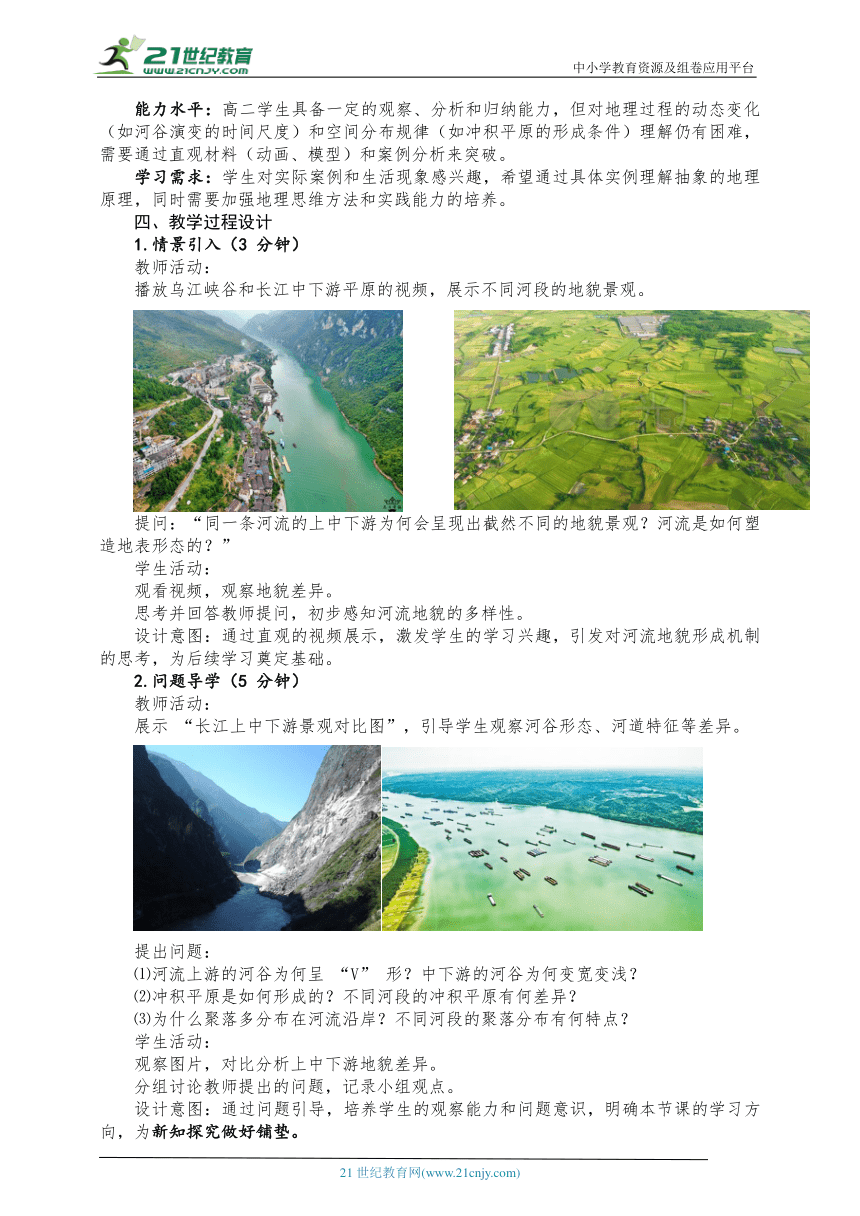

教师活动:

播放 “河谷演变动画”,演示溯源侵蚀、下蚀、侧蚀的作用过程。

结合 “河谷演变阶段示意图”,讲解河谷演变的三个阶段:

初期:以溯源侵蚀和下蚀为主,形成 “V” 形谷。

中期:下蚀减弱,侧蚀加强,河谷拓宽,出现河曲。

成熟期:侧蚀为主,河谷展宽,形成槽形谷。

案例分析:展示张家界河谷的景观图和地质资料,分析其形成原因。

学生活动:

观看动画和示意图,理解侵蚀作用的类型和河谷演变过程。

结合案例,分析张家界河谷的形成机制,小组代表发言。

设计意图:通过动画和案例分析,帮助学生直观理解河谷演变的动态过程,突破教学难点,培养综合思维和区域认知能力。

4.新知探究二:冲积平原的形成(8 分钟)

教师活动:

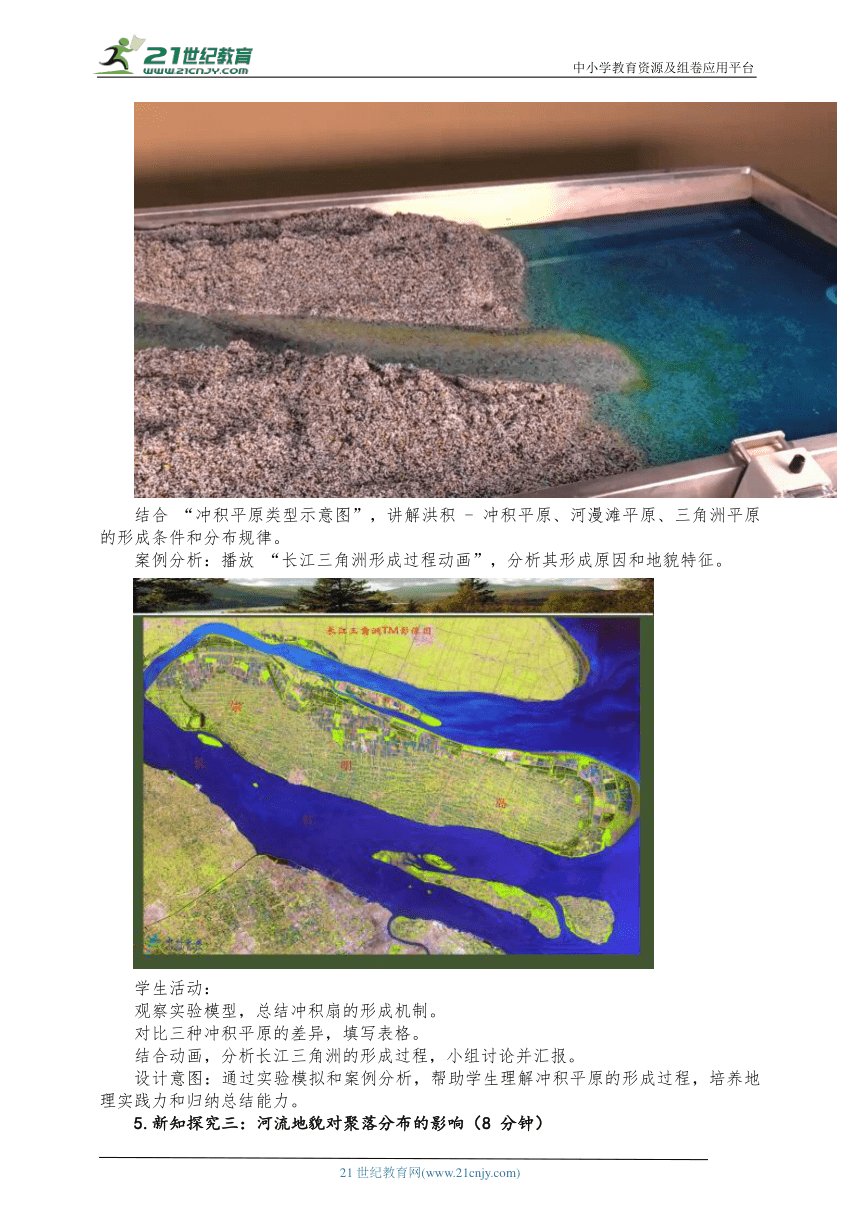

展示 “冲积扇形成实验模型”,模拟河流出山口处冲积扇的形成过程。

结合 “冲积平原类型示意图”,讲解洪积 - 冲积平原、河漫滩平原、三角洲平原的形成条件和分布规律。

案例分析:播放 “长江三角洲形成过程动画”,分析其形成原因和地貌特征。

学生活动:

观察实验模型,总结冲积扇的形成机制。

对比三种冲积平原的差异,填写表格。

结合动画,分析长江三角洲的形成过程,小组讨论并汇报。

设计意图:通过实验模拟和案例分析,帮助学生理解冲积平原的形成过程,培养地理实践力和归纳总结能力。

5.新知探究三:河流地貌对聚落分布的影响(8 分钟)

教师活动:

展示 “长江沿岸聚落分布卫星图”,引导学生观察聚落的选址、规模、形态等特征。

结合 “河流地貌与聚落分布关系示意图”,讲解河流地貌对聚落分布的影响:

提供水源、交通便利、土壤肥沃。

不同河段聚落分布差异(上游多分布在地势较高的河谷两岸,中下游多分布在冲积平原)。

案例分析:分析武汉、重庆等城市的选址与河流地貌的关系。

学生活动:

观察卫星图,总结聚落分布规律。

结合示意图,理解河流地貌对聚落的影响机制。

分析案例,解释城市选址的原因,小组代表发言。

设计意图:通过卫星图和案例分析,帮助学生理解人地关系,培养人地协调观和地理实践力。

6.深度学习:小组探究(10 分钟)

教师活动:

提出探究问题:“假设你是一名城市规划师,在河流沿岸选址建设城市时,需要考虑哪些河流地貌因素?如何避免自然灾害的影响?”

提供资料:某河流沿岸的地形、水文、地质等资料。

引导学生分组讨论,分析利弊,提出合理的城市规划方案。

学生活动:

分组领取资料,分析河流地貌对城市选址的影响。

讨论并制定城市规划方案,绘制示意图。

小组汇报方案,接受其他小组的质疑和建议。

设计意图:通过角色扮演和小组探究,培养学生的批判性思维和问题解决能力,提升地理实践力和团队协作能力。

7.当堂应用(5 分钟)

教师活动:

出示题目,检测学生对本节课知识的掌握情况:

⑴图中A、B两点哪个地方以侵蚀为主,哪个地方以堆积为主

⑵左图中A、B两点哪里更适合建港口,哪里适合淘金?并请说明理由?

巡视课堂,及时反馈学生的答题情况。

学生活动:

独立完成习题,巩固所学知识。

核对答案,纠正错误,提出疑问。

设计意图:通过当堂练习,及时检测学生的学习效果,发现问题并进行针对性辅导,强化知识落实。

8.归纳总结(3 分钟)

教师活动:

引导学生回顾本节课的主要内容,构建知识框架。

强调重点和难点,总结地理思维方法。

学生活动:

自主梳理知识点,绘制思维导图。

分享学习心得,提出困惑。

设计意图:帮助学生系统梳理知识,形成完整的知识体系,培养归纳总结能力。

9.拓展提升(4 分钟)

教师活动:

布置拓展任务:“查阅资料,分析黄河三角洲近年来面积变化的原因及其对当地生态环境的影响。”

提供相关资料和参考书目,鼓励学生深入探究。

学生活动:

明确拓展任务,制定探究计划。

课后查阅资料,撰写探究报告。

设计意图:激发学生的学习兴趣,拓展知识面,培养自主学习和研究能力。

五、教学板书设计

第二章 第二节 河流地貌的发育

一、河谷的演变

1.初期:V 形谷(溯源侵蚀、下蚀)

2.中期:河谷拓宽(侧蚀加强)

3.成熟期:槽形谷(侧蚀为主)

二、冲积平原的形成

1.洪积 - 冲积平原(山前)

2.河漫滩平原(中下游)

3.三角洲平原(河口)

三、河流地貌对聚落分布的影响

1.有利:水源、交通、土壤

2.不利:洪水威胁

3.分布差异:上游(河谷两岸)、中下游(冲积平原)

副板书

1.侵蚀作用类型:溯源侵蚀、下蚀、侧蚀

2.冲积平原形成条件:地形、流速、泥沙沉积

3.聚落选址原则:避开洪水威胁、利用有利条件

六、分层作业设计

1.基础巩固(必做)

⑴下列地貌中,由侧蚀作用形成的是( )

A.V 形谷 B.冲积扇 C.河曲 D.三角洲

⑵河流冲积平原最肥沃的部分是( )

A.洪积扇顶部 B.河漫滩平原 C.三角洲前缘 D.冲积平原边缘

⑶简述河谷演变的三个阶段及其主要侵蚀方式。

⑷分析冲积平原对农业生产的有利影响。

2.综合运用(必做)

⑴下图为河谷发育阶段示意图。读图,回答①-②题。

①按河谷发育程度由先到后的顺序,正确的排序是( )

A.①②③④ B.②③④①

C.③①②④ D.④②①③

②阶段④表现的主要地质作用是( )

A.地壳上升 B.断裂下沉

C.变质作用 D.流水沉积。

⑵绘制河谷演变过程示意图(初期、中期、成熟期),标注侵蚀方式和地貌特征。

3.拓展提升(选做)

⑴探究题:

①查阅资料,分析长江三峡水库建设对中下游冲积平原的影响。

②结合家乡的河流地貌,分析其对当地聚落分布的影响,撰写一篇小论文。

⑵实践题:

①实地考察本地的河流地貌,拍摄照片并撰写考察报告。

②制作河流地貌模型,模拟河谷演变或冲积平原的形成过程。

七、教学反思

1.成功之处:

⑴教学过程中运用了动画演示、模型模拟、案例分析等多种教学方法,有效突破了教学难点,激发了学生的学习兴趣。

⑵小组探究和角色扮演活动的设计,培养了学生的合作能力和创新思维,提升了地理实践力。

⑶分层作业设计兼顾了不同层次学生的需求,有助于因材施教。

2.不足之处:

⑴部分学生对动态过程的理解仍有困难,需进一步加强直观教学。

⑵课堂时间有限,深度学习环节的讨论不够充分,部分学生参与度不高。

3.改进措施:

⑴增加动画演示的次数和细节,使用更生动的案例帮助学生理解。

⑵优化小组探究的组织形式,明确任务分工,提高学生的参与度。

⑶课后提供更多的拓展资源,鼓励学生自主探究,弥补课堂时间的不足。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理选择性必修一第二章第三节《河流地貌的发育》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴能够准确描述河谷演变的三个阶段(初期、中期、成熟期)的形态特征及形成机制,理解溯源侵蚀、下蚀、侧蚀三种侵蚀方式的作用差异。

⑵掌握冲积平原的三种类型(洪积 - 冲积平原、河漫滩平原、三角洲平原)的形成过程和分布规律,能结合具体案例分析其成因。

⑶理解河流地貌对聚落分布的影响,包括聚落的选址、规模、形态等,能够解释不同河段聚落分布差异的原因。

2.思想方法目标

⑴通过对比分析河流上中下游地貌差异,培养地理空间思维和综合分析能力。

⑵运用动画演示、模型模拟等方法,理解地理过程的动态变化,提升地理过程分析能力。

⑶通过案例研究(如乌江、长江地貌分析),掌握 “现象观察 — 原理探究 — 规律总结” 的地理研究方法。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴综合思维:从自然地理要素相互作用的角度,分析河流地貌的形成过程及其对聚落的影响。

⑵区域认知:结合具体区域(如张家界河谷、长江三角洲),认识不同河段河流地貌的区域特征。

⑶人地协调观:理解河流地貌与人类活动的相互关系,树立因地制宜、可持续发展的观念。

⑷地理实践力:通过实验模拟、案例分析等活动,提升观察、分析和解决实际地理问题的能力。

二、课标教材

1.课程标准

结合实例,解释外力作用对地表形态的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

2.教材分析

⑴内容结构:本节内容分为河谷的演变、冲积平原的形成、河流地貌对聚落分布的影响三部分,从时间(河谷演变)和空间(冲积平原形成)两个维度系统阐述河流地貌的发育过程,最后落实到人类活动与河流地貌的关系。

⑵重点:

①河谷演变的三个阶段及其侵蚀作用机制。

②冲积平原的形成过程和分布规律。

③河流地貌对聚落分布的影响。

⑶难点:

①河流侵蚀作用的动态过程(如下蚀与侧蚀的相互关系)。

②冲积平原不同类型的形成条件和差异。

③河流地貌与聚落分布的因果关系分析。

三、学情分析

知识基础:学生在必修一 “常见地貌类型” 中已初步了解河流地貌的基本概念,在本章前两节学习了外力作用的基本原理,为本节课奠定了知识基础。

能力水平:高二学生具备一定的观察、分析和归纳能力,但对地理过程的动态变化(如河谷演变的时间尺度)和空间分布规律(如冲积平原的形成条件)理解仍有困难,需要通过直观材料(动画、模型)和案例分析来突破。

学习需求:学生对实际案例和生活现象感兴趣,希望通过具体实例理解抽象的地理原理,同时需要加强地理思维方法和实践能力的培养。

四、教学过程设计

1.情景引入(3 分钟)

教师活动:

播放乌江峡谷和长江中下游平原的视频,展示不同河段的地貌景观。

提问:“同一条河流的上中下游为何会呈现出截然不同的地貌景观?河流是如何塑造地表形态的?”

学生活动:

观看视频,观察地貌差异。

思考并回答教师提问,初步感知河流地貌的多样性。

设计意图:通过直观的视频展示,激发学生的学习兴趣,引发对河流地貌形成机制的思考,为后续学习奠定基础。

2.问题导学(5 分钟)

教师活动:

展示 “长江上中下游景观对比图”,引导学生观察河谷形态、河道特征等差异。

提出问题:

⑴河流上游的河谷为何呈 “V” 形?中下游的河谷为何变宽变浅?

⑵冲积平原是如何形成的?不同河段的冲积平原有何差异?

⑶为什么聚落多分布在河流沿岸?不同河段的聚落分布有何特点?

学生活动:

观察图片,对比分析上中下游地貌差异。

分组讨论教师提出的问题,记录小组观点。

设计意图:通过问题引导,培养学生的观察能力和问题意识,明确本节课的学习方向,为新知探究做好铺垫。

3.新知探究一:河谷的演变(8 分钟)

教师活动:

播放 “河谷演变动画”,演示溯源侵蚀、下蚀、侧蚀的作用过程。

结合 “河谷演变阶段示意图”,讲解河谷演变的三个阶段:

初期:以溯源侵蚀和下蚀为主,形成 “V” 形谷。

中期:下蚀减弱,侧蚀加强,河谷拓宽,出现河曲。

成熟期:侧蚀为主,河谷展宽,形成槽形谷。

案例分析:展示张家界河谷的景观图和地质资料,分析其形成原因。

学生活动:

观看动画和示意图,理解侵蚀作用的类型和河谷演变过程。

结合案例,分析张家界河谷的形成机制,小组代表发言。

设计意图:通过动画和案例分析,帮助学生直观理解河谷演变的动态过程,突破教学难点,培养综合思维和区域认知能力。

4.新知探究二:冲积平原的形成(8 分钟)

教师活动:

展示 “冲积扇形成实验模型”,模拟河流出山口处冲积扇的形成过程。

结合 “冲积平原类型示意图”,讲解洪积 - 冲积平原、河漫滩平原、三角洲平原的形成条件和分布规律。

案例分析:播放 “长江三角洲形成过程动画”,分析其形成原因和地貌特征。

学生活动:

观察实验模型,总结冲积扇的形成机制。

对比三种冲积平原的差异,填写表格。

结合动画,分析长江三角洲的形成过程,小组讨论并汇报。

设计意图:通过实验模拟和案例分析,帮助学生理解冲积平原的形成过程,培养地理实践力和归纳总结能力。

5.新知探究三:河流地貌对聚落分布的影响(8 分钟)

教师活动:

展示 “长江沿岸聚落分布卫星图”,引导学生观察聚落的选址、规模、形态等特征。

结合 “河流地貌与聚落分布关系示意图”,讲解河流地貌对聚落分布的影响:

提供水源、交通便利、土壤肥沃。

不同河段聚落分布差异(上游多分布在地势较高的河谷两岸,中下游多分布在冲积平原)。

案例分析:分析武汉、重庆等城市的选址与河流地貌的关系。

学生活动:

观察卫星图,总结聚落分布规律。

结合示意图,理解河流地貌对聚落的影响机制。

分析案例,解释城市选址的原因,小组代表发言。

设计意图:通过卫星图和案例分析,帮助学生理解人地关系,培养人地协调观和地理实践力。

6.深度学习:小组探究(10 分钟)

教师活动:

提出探究问题:“假设你是一名城市规划师,在河流沿岸选址建设城市时,需要考虑哪些河流地貌因素?如何避免自然灾害的影响?”

提供资料:某河流沿岸的地形、水文、地质等资料。

引导学生分组讨论,分析利弊,提出合理的城市规划方案。

学生活动:

分组领取资料,分析河流地貌对城市选址的影响。

讨论并制定城市规划方案,绘制示意图。

小组汇报方案,接受其他小组的质疑和建议。

设计意图:通过角色扮演和小组探究,培养学生的批判性思维和问题解决能力,提升地理实践力和团队协作能力。

7.当堂应用(5 分钟)

教师活动:

出示题目,检测学生对本节课知识的掌握情况:

⑴图中A、B两点哪个地方以侵蚀为主,哪个地方以堆积为主

⑵左图中A、B两点哪里更适合建港口,哪里适合淘金?并请说明理由?

巡视课堂,及时反馈学生的答题情况。

学生活动:

独立完成习题,巩固所学知识。

核对答案,纠正错误,提出疑问。

设计意图:通过当堂练习,及时检测学生的学习效果,发现问题并进行针对性辅导,强化知识落实。

8.归纳总结(3 分钟)

教师活动:

引导学生回顾本节课的主要内容,构建知识框架。

强调重点和难点,总结地理思维方法。

学生活动:

自主梳理知识点,绘制思维导图。

分享学习心得,提出困惑。

设计意图:帮助学生系统梳理知识,形成完整的知识体系,培养归纳总结能力。

9.拓展提升(4 分钟)

教师活动:

布置拓展任务:“查阅资料,分析黄河三角洲近年来面积变化的原因及其对当地生态环境的影响。”

提供相关资料和参考书目,鼓励学生深入探究。

学生活动:

明确拓展任务,制定探究计划。

课后查阅资料,撰写探究报告。

设计意图:激发学生的学习兴趣,拓展知识面,培养自主学习和研究能力。

五、教学板书设计

第二章 第二节 河流地貌的发育

一、河谷的演变

1.初期:V 形谷(溯源侵蚀、下蚀)

2.中期:河谷拓宽(侧蚀加强)

3.成熟期:槽形谷(侧蚀为主)

二、冲积平原的形成

1.洪积 - 冲积平原(山前)

2.河漫滩平原(中下游)

3.三角洲平原(河口)

三、河流地貌对聚落分布的影响

1.有利:水源、交通、土壤

2.不利:洪水威胁

3.分布差异:上游(河谷两岸)、中下游(冲积平原)

副板书

1.侵蚀作用类型:溯源侵蚀、下蚀、侧蚀

2.冲积平原形成条件:地形、流速、泥沙沉积

3.聚落选址原则:避开洪水威胁、利用有利条件

六、分层作业设计

1.基础巩固(必做)

⑴下列地貌中,由侧蚀作用形成的是( )

A.V 形谷 B.冲积扇 C.河曲 D.三角洲

⑵河流冲积平原最肥沃的部分是( )

A.洪积扇顶部 B.河漫滩平原 C.三角洲前缘 D.冲积平原边缘

⑶简述河谷演变的三个阶段及其主要侵蚀方式。

⑷分析冲积平原对农业生产的有利影响。

2.综合运用(必做)

⑴下图为河谷发育阶段示意图。读图,回答①-②题。

①按河谷发育程度由先到后的顺序,正确的排序是( )

A.①②③④ B.②③④①

C.③①②④ D.④②①③

②阶段④表现的主要地质作用是( )

A.地壳上升 B.断裂下沉

C.变质作用 D.流水沉积。

⑵绘制河谷演变过程示意图(初期、中期、成熟期),标注侵蚀方式和地貌特征。

3.拓展提升(选做)

⑴探究题:

①查阅资料,分析长江三峡水库建设对中下游冲积平原的影响。

②结合家乡的河流地貌,分析其对当地聚落分布的影响,撰写一篇小论文。

⑵实践题:

①实地考察本地的河流地貌,拍摄照片并撰写考察报告。

②制作河流地貌模型,模拟河谷演变或冲积平原的形成过程。

七、教学反思

1.成功之处:

⑴教学过程中运用了动画演示、模型模拟、案例分析等多种教学方法,有效突破了教学难点,激发了学生的学习兴趣。

⑵小组探究和角色扮演活动的设计,培养了学生的合作能力和创新思维,提升了地理实践力。

⑶分层作业设计兼顾了不同层次学生的需求,有助于因材施教。

2.不足之处:

⑴部分学生对动态过程的理解仍有困难,需进一步加强直观教学。

⑵课堂时间有限,深度学习环节的讨论不够充分,部分学生参与度不高。

3.改进措施:

⑴增加动画演示的次数和细节,使用更生动的案例帮助学生理解。

⑵优化小组探究的组织形式,明确任务分工,提高学生的参与度。

⑶课后提供更多的拓展资源,鼓励学生自主探究,弥补课堂时间的不足。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪