第三章第二节《气压带和风带》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019)

文档属性

| 名称 | 第三章第二节《气压带和风带》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1008.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理选择性必修一第三章第二节《气压带和风带》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴理解气压带和风带的形成原理,掌握全球七个气压带和六个风带的分布规律。

⑵分析海陆分布对气压带和风带的影响,解释季风环流的形成机制。

⑶能够绘制全球气压带和风带分布示意图,并标注其名称、位置及风向。

2.思想方法目标

⑴通过 “假设 — 修正 — 验证” 的科学思维方法,理解气压带风带的动态形成过程。

⑵运用综合思维分析海陆热力差异对大气环流的影响,建立地理要素间的联系。

⑶通过案例分析(如东亚季风、地中海气候),培养 “从现象到本质” 的地理探究能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:结合世界地图,识别气压带风带的空间分布及其对不同区域气候的影响。

⑵综合思维:分析气压带风带的形成与移动规律,理解其与海陆分布、地形等因素的相互作用。

⑶地理实践力:通过模型制作、绘图等活动,提升对抽象地理原理的具象化理解能力。

⑷人地协调观:认识气压带风带对人类活动的影响(如航海、农业),树立因地制宜的发展理念。

二、课标教材分析

1.课标要求

⑴绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响(人教版课标)。

结合实例,说明气压带、风带的分布和移动规律及其对气候的影响(2017 年版课标)。

2.教材内容

⑴第一部分:气压带和风带的形成。

①三圈环流的形成过程(低纬、中纬、高纬环流)。

②七个气压带和六个风带的分布规律及性质。

③气压带风带的季节移动(随太阳直射点移动)。

⑵第二部分:海陆分布对气压带和风带的影响。

①海陆热力差异导致北半球气压带断裂成块状。

②东亚季风和南亚季风的形成机制。

3.重难点分析

⑴重点:

①气压带和风带的形成与分布规律。

②海陆分布对气压带风带的影响及季风环流的形成。

⑵难点:

①三圈环流的动态形成过程(特别是副热带高压和副极地低压的成因)。

②海陆热力差异与季风环流的关联分析。

三、学情分析

1.知识基础

⑴学生已掌握热力环流、风的形成等基础知识,但对全球性大气环流的系统性认识不足。

⑵对气压带风带的空间分布缺乏直观理解,易混淆高低气压带的成因(热力 vs. 动力)。

2.能力水平

⑴具备一定的读图分析能力,但对复杂示意图(如三圈环流)的解读仍需引导。

⑵逻辑推理能力较弱,难以将海陆热力差异与气压带断裂、季风形成等抽象过程关联。

3.学习特点

⑴对生活中的地理现象(如季风气候)有感性认知,但缺乏理性分析。

⑵偏好直观、动态的学习方式(如动画、模型),对传统讲授接受度较低。

四、教学过程设计

【情景引入】(5 分钟)

教师活动:播放 “二战期间日本氢气球炸弹漂洋过海抵达美国” 的历史片段。

提问:

“氢气球没有动力,为何能跨越太平洋?这与大气环流有何关联?”

学生活动:观察视频,结合已学知识(风的形成)思考问题,尝试推测大气环流的存在。

设计意图:通过真实案例激发兴趣,建立 “大气环流影响全球” 的认知,引出课题。

【问题导学】(8 分钟)

教师活动:

展示 “全球年降水量分布图”。

提问:

“为什么赤道地区多雨而副热带地区少雨?极地地区降水为何也较少?”

引导学生回顾热力环流原理,提出假设:

“若地球表面均匀且不自转,高低纬间的热力差异会形成怎样的环流?”

学生活动:

分组讨论降水量差异的成因,结合热力环流原理尝试绘制 “单圈环流示意图”。

代表发言,展示小组讨论结果。

设计意图:通过问题链引导学生自主探究,培养 “从现象到原理” 的思维习惯。

【新知探究 1:气压带和风带的形成】(10 分钟)

教师活动:

分步讲解三圈环流:

第一步:假设地球表面均匀、不自转,太阳直射赤道,形成 “单圈环流”。

第二步:加入地球自转(地转偏向力),演示低纬环流和中纬环流的形成。

第三步:补充高纬环流,总结三圈环流的完整过程。

动画演示:通过 Flash 动画动态展示三圈环流的形成,标注七个气压带和六个风带的名称及风向。

板图示范:在黑板上绘制 “北半球三圈环流示意图”,强调气压带的成因(热力 / 动力)。

学生活动:

观察动画和板图,同步在学案上补全 “三圈环流形成过程” 的填空。

分组合作,用箭头标注教材图中的气流运动方向。

设计意图:通过多模态教学(动画、板图、学案)分解难点,帮助学生建立空间想象。

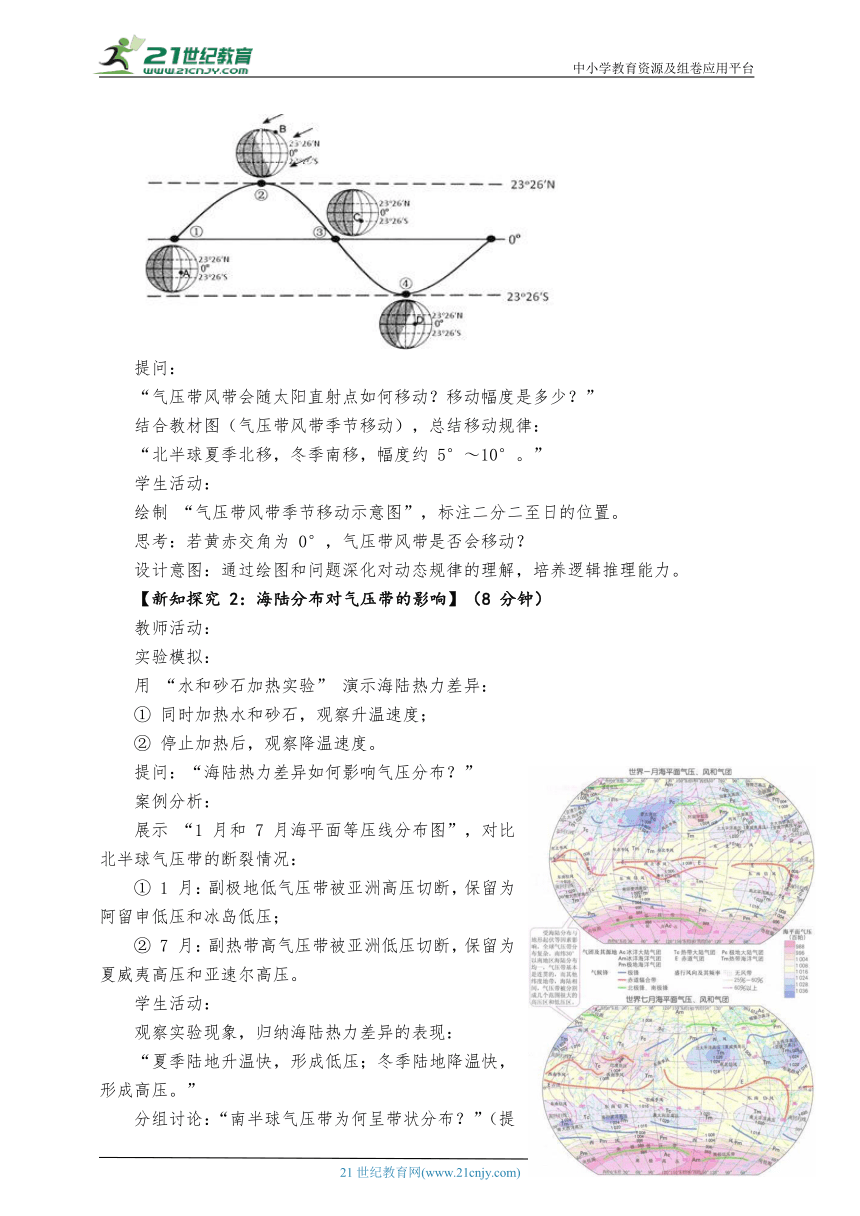

【深度学习 1:气压带风带的季节移动】(5 分钟)

教师活动:

展示 “太阳直射点回归运动示意图”。

提问:

“气压带风带会随太阳直射点如何移动?移动幅度是多少?”

结合教材图(气压带风带季节移动),总结移动规律:

“北半球夏季北移,冬季南移,幅度约 5°~10°。”

学生活动:

绘制 “气压带风带季节移动示意图”,标注二分二至日的位置。

思考:若黄赤交角为 0°,气压带风带是否会移动?

设计意图:通过绘图和问题深化对动态规律的理解,培养逻辑推理能力。

【新知探究 2:海陆分布对气压带的影响】(8 分钟)

教师活动:

实验模拟:

用 “水和砂石加热实验” 演示海陆热力差异:

① 同时加热水和砂石,观察升温速度;

② 停止加热后,观察降温速度。

提问:“海陆热力差异如何影响气压分布?”

案例分析:

展示 “1 月和 7 月海平面等压线分布图”,对比北半球气压带的断裂情况:

① 1 月:副极地低气压带被亚洲高压切断,保留为阿留申低压和冰岛低压;

② 7 月:副热带高气压带被亚洲低压切断,保留为夏威夷高压和亚速尔高压。

学生活动:

观察实验现象,归纳海陆热力差异的表现:

“夏季陆地升温快,形成低压;冬季陆地降温快,形成高压。”

分组讨论:“南半球气压带为何呈带状分布?”(提示:南半球海洋面积广)

设计意图:通过实验和案例将抽象原理具象化,培养 “地理实验 — 现象 — 原理” 的探究能力。

【深度学习 2:季风环流的形成】(7 分钟)

教师活动:

对比分析:

展示 “东亚季风和南亚季风示意图”,引导学生从风向、成因、性质等方面对比:

季风类型 冬季风向 夏季风向 主要成因 气候特征

东亚季风 西北风 东南风 海陆热力差异 夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

南亚季风 东北风 西南风 海陆热力差异 + 气压带风带移动 夏季湿热,冬季干热

拓展延伸:

提问:“南亚夏季西南风的形成与气压带风带移动有何关联?”

(提示:南半球东南信风北移越过赤道,受地转偏向力影响偏转成西南风)

学生活动:

完成表格填空,总结季风环流的形成机制。

绘制 “东亚季风形成示意图”,标注海陆气压中心和风向。

设计意图:通过对比和绘图深化对季风成因的理解,培养区域认知和综合思维。

【当堂应用】(5 分钟)

教师活动:

⑴展示 “地中海气候气温降水图”。

提问:地中海气候的成因与气压带风带移动有何关联?

⑵播放 “郑和下西洋航线图”。

提问:郑和船队为何选择冬季出发、夏季返航?

学生活动:

分组讨论,结合气压带风带移动和季风知识分析问题。

代表发言,其他小组补充完善。

设计意图:通过典型案例检验学生对知识的迁移应用能力,强化 “学以致用” 的意识。

【归纳总结】(3 分钟)

教师活动:

引导学生用思维导图梳理本节课核心内容:

气压带和风带

⑴形成:三圈环流(低纬/中纬/高纬)

⑵分布:7个气压带、6个风带

⑶移动:随太阳直射点南北移动

⑷海陆影响:气压带断裂→季风环流

强调重难点:

三圈环流的形成过程(热力 + 动力因素)。

海陆热力差异与季风环流的关联。

学生活动:

跟随教师思路,在学案上补充思维导图。

自主回顾本节课知识,标注疑问点。

设计意图:通过思维导图构建知识体系,培养归纳概括能力。

【拓展提升】(4 分钟)

教师活动:

布置研究性学习任务:

“查阅资料,分析全球变暖对气压带风带移动的影响及其对农业的潜在威胁。”

推荐资源:

纪录片《气候之战》

国家气象局《全球气候变化报告》

学生活动:

记录任务,明确研究方向。

课后分组开展资料搜集和分析。

设计意图:将课堂知识延伸至现实问题,培养科学探究和社会责任意识。

五、教学板书设计

第三章 第二节 气压带和风带

一、气压带和风带的形成

1.三圈环流:低纬环流、中纬环流、高纬环流

2.气压带分布:

⑴热力成因:赤道低气压带、极地高气压带

⑵动力成因:副热带高气压带、副极地低气压带

3.风带分布:信风带、西风带、极地东风带

二、海陆分布的影响

1.海陆热力差异→气压带断裂

⑴1月:亚洲高压切断副极地低气压带

⑵7月:亚洲低压切断副热带高气压带

2.季风环流:

⑴东亚季风:海陆热力差异

⑵南亚季风:海陆热力差异+气压带风带移动

【副板书】

三圈环流形成示意图(动态绘制)

季风环流对比表格

六、分层作业设计

【基础题】(必做)

⑴绘制全球气压带和风带分布示意图(标注名称、风向及移动规律)。

⑵简述三圈环流的形成过程(200 字以内)。

【提高题】(选做)

⑴分析地中海气候的成因,并说明其与气压带风带移动的关系。

⑵对比东亚季风和南亚季风的异同点(从风向、成因、气候特征等方面)。

【拓展题】(探究)

⑴查阅资料,撰写短文《气压带风带与航海事业的发展》(500 字左右)。

⑵设计实验方案,模拟海陆热力差异对气压分布的影响(需包含实验目的、步骤、预期结果)。

七、教学反思

1.成功之处

⑴情境创设有效:通过历史案例(氢气球炸弹)和实验模拟(海陆热力差异),激发了学生的学习兴趣和探究欲望。

⑵难点突破合理:利用动画、板图和分步讲解分解三圈环流的形成过程,结合对比表格梳理季风环流,降低了学习难度。

⑶核心素养落地:通过绘图、实验、案例分析等活动,培养了学生的区域认知、综合思维和地理实践力。

2.不足之处

⑴时间分配紧张:教学过程中 “深度学习” 环节耗时较长,导致 “当堂应用” 部分时间压缩,部分学生未能充分展示。

⑵学情关注不足:对基础较弱的学生,分层作业的指导不够细致,部分学生在绘图时仍存在方向错误。

3.改进措施

⑴优化时间管理:在 “新知探究” 环节增加限时任务(如 5 分钟内完成绘图),确保各环节时间均衡。

⑵加强分层指导:针对基础薄弱学生,提供气压带风带分布的模板图,并在课后开展一对一辅导。

⑶丰富评价方式:增加小组互评和模型制作评价,全面反馈学生的学习效果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理选择性必修一第三章第二节《气压带和风带》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴理解气压带和风带的形成原理,掌握全球七个气压带和六个风带的分布规律。

⑵分析海陆分布对气压带和风带的影响,解释季风环流的形成机制。

⑶能够绘制全球气压带和风带分布示意图,并标注其名称、位置及风向。

2.思想方法目标

⑴通过 “假设 — 修正 — 验证” 的科学思维方法,理解气压带风带的动态形成过程。

⑵运用综合思维分析海陆热力差异对大气环流的影响,建立地理要素间的联系。

⑶通过案例分析(如东亚季风、地中海气候),培养 “从现象到本质” 的地理探究能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:结合世界地图,识别气压带风带的空间分布及其对不同区域气候的影响。

⑵综合思维:分析气压带风带的形成与移动规律,理解其与海陆分布、地形等因素的相互作用。

⑶地理实践力:通过模型制作、绘图等活动,提升对抽象地理原理的具象化理解能力。

⑷人地协调观:认识气压带风带对人类活动的影响(如航海、农业),树立因地制宜的发展理念。

二、课标教材分析

1.课标要求

⑴绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响(人教版课标)。

结合实例,说明气压带、风带的分布和移动规律及其对气候的影响(2017 年版课标)。

2.教材内容

⑴第一部分:气压带和风带的形成。

①三圈环流的形成过程(低纬、中纬、高纬环流)。

②七个气压带和六个风带的分布规律及性质。

③气压带风带的季节移动(随太阳直射点移动)。

⑵第二部分:海陆分布对气压带和风带的影响。

①海陆热力差异导致北半球气压带断裂成块状。

②东亚季风和南亚季风的形成机制。

3.重难点分析

⑴重点:

①气压带和风带的形成与分布规律。

②海陆分布对气压带风带的影响及季风环流的形成。

⑵难点:

①三圈环流的动态形成过程(特别是副热带高压和副极地低压的成因)。

②海陆热力差异与季风环流的关联分析。

三、学情分析

1.知识基础

⑴学生已掌握热力环流、风的形成等基础知识,但对全球性大气环流的系统性认识不足。

⑵对气压带风带的空间分布缺乏直观理解,易混淆高低气压带的成因(热力 vs. 动力)。

2.能力水平

⑴具备一定的读图分析能力,但对复杂示意图(如三圈环流)的解读仍需引导。

⑵逻辑推理能力较弱,难以将海陆热力差异与气压带断裂、季风形成等抽象过程关联。

3.学习特点

⑴对生活中的地理现象(如季风气候)有感性认知,但缺乏理性分析。

⑵偏好直观、动态的学习方式(如动画、模型),对传统讲授接受度较低。

四、教学过程设计

【情景引入】(5 分钟)

教师活动:播放 “二战期间日本氢气球炸弹漂洋过海抵达美国” 的历史片段。

提问:

“氢气球没有动力,为何能跨越太平洋?这与大气环流有何关联?”

学生活动:观察视频,结合已学知识(风的形成)思考问题,尝试推测大气环流的存在。

设计意图:通过真实案例激发兴趣,建立 “大气环流影响全球” 的认知,引出课题。

【问题导学】(8 分钟)

教师活动:

展示 “全球年降水量分布图”。

提问:

“为什么赤道地区多雨而副热带地区少雨?极地地区降水为何也较少?”

引导学生回顾热力环流原理,提出假设:

“若地球表面均匀且不自转,高低纬间的热力差异会形成怎样的环流?”

学生活动:

分组讨论降水量差异的成因,结合热力环流原理尝试绘制 “单圈环流示意图”。

代表发言,展示小组讨论结果。

设计意图:通过问题链引导学生自主探究,培养 “从现象到原理” 的思维习惯。

【新知探究 1:气压带和风带的形成】(10 分钟)

教师活动:

分步讲解三圈环流:

第一步:假设地球表面均匀、不自转,太阳直射赤道,形成 “单圈环流”。

第二步:加入地球自转(地转偏向力),演示低纬环流和中纬环流的形成。

第三步:补充高纬环流,总结三圈环流的完整过程。

动画演示:通过 Flash 动画动态展示三圈环流的形成,标注七个气压带和六个风带的名称及风向。

板图示范:在黑板上绘制 “北半球三圈环流示意图”,强调气压带的成因(热力 / 动力)。

学生活动:

观察动画和板图,同步在学案上补全 “三圈环流形成过程” 的填空。

分组合作,用箭头标注教材图中的气流运动方向。

设计意图:通过多模态教学(动画、板图、学案)分解难点,帮助学生建立空间想象。

【深度学习 1:气压带风带的季节移动】(5 分钟)

教师活动:

展示 “太阳直射点回归运动示意图”。

提问:

“气压带风带会随太阳直射点如何移动?移动幅度是多少?”

结合教材图(气压带风带季节移动),总结移动规律:

“北半球夏季北移,冬季南移,幅度约 5°~10°。”

学生活动:

绘制 “气压带风带季节移动示意图”,标注二分二至日的位置。

思考:若黄赤交角为 0°,气压带风带是否会移动?

设计意图:通过绘图和问题深化对动态规律的理解,培养逻辑推理能力。

【新知探究 2:海陆分布对气压带的影响】(8 分钟)

教师活动:

实验模拟:

用 “水和砂石加热实验” 演示海陆热力差异:

① 同时加热水和砂石,观察升温速度;

② 停止加热后,观察降温速度。

提问:“海陆热力差异如何影响气压分布?”

案例分析:

展示 “1 月和 7 月海平面等压线分布图”,对比北半球气压带的断裂情况:

① 1 月:副极地低气压带被亚洲高压切断,保留为阿留申低压和冰岛低压;

② 7 月:副热带高气压带被亚洲低压切断,保留为夏威夷高压和亚速尔高压。

学生活动:

观察实验现象,归纳海陆热力差异的表现:

“夏季陆地升温快,形成低压;冬季陆地降温快,形成高压。”

分组讨论:“南半球气压带为何呈带状分布?”(提示:南半球海洋面积广)

设计意图:通过实验和案例将抽象原理具象化,培养 “地理实验 — 现象 — 原理” 的探究能力。

【深度学习 2:季风环流的形成】(7 分钟)

教师活动:

对比分析:

展示 “东亚季风和南亚季风示意图”,引导学生从风向、成因、性质等方面对比:

季风类型 冬季风向 夏季风向 主要成因 气候特征

东亚季风 西北风 东南风 海陆热力差异 夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

南亚季风 东北风 西南风 海陆热力差异 + 气压带风带移动 夏季湿热,冬季干热

拓展延伸:

提问:“南亚夏季西南风的形成与气压带风带移动有何关联?”

(提示:南半球东南信风北移越过赤道,受地转偏向力影响偏转成西南风)

学生活动:

完成表格填空,总结季风环流的形成机制。

绘制 “东亚季风形成示意图”,标注海陆气压中心和风向。

设计意图:通过对比和绘图深化对季风成因的理解,培养区域认知和综合思维。

【当堂应用】(5 分钟)

教师活动:

⑴展示 “地中海气候气温降水图”。

提问:地中海气候的成因与气压带风带移动有何关联?

⑵播放 “郑和下西洋航线图”。

提问:郑和船队为何选择冬季出发、夏季返航?

学生活动:

分组讨论,结合气压带风带移动和季风知识分析问题。

代表发言,其他小组补充完善。

设计意图:通过典型案例检验学生对知识的迁移应用能力,强化 “学以致用” 的意识。

【归纳总结】(3 分钟)

教师活动:

引导学生用思维导图梳理本节课核心内容:

气压带和风带

⑴形成:三圈环流(低纬/中纬/高纬)

⑵分布:7个气压带、6个风带

⑶移动:随太阳直射点南北移动

⑷海陆影响:气压带断裂→季风环流

强调重难点:

三圈环流的形成过程(热力 + 动力因素)。

海陆热力差异与季风环流的关联。

学生活动:

跟随教师思路,在学案上补充思维导图。

自主回顾本节课知识,标注疑问点。

设计意图:通过思维导图构建知识体系,培养归纳概括能力。

【拓展提升】(4 分钟)

教师活动:

布置研究性学习任务:

“查阅资料,分析全球变暖对气压带风带移动的影响及其对农业的潜在威胁。”

推荐资源:

纪录片《气候之战》

国家气象局《全球气候变化报告》

学生活动:

记录任务,明确研究方向。

课后分组开展资料搜集和分析。

设计意图:将课堂知识延伸至现实问题,培养科学探究和社会责任意识。

五、教学板书设计

第三章 第二节 气压带和风带

一、气压带和风带的形成

1.三圈环流:低纬环流、中纬环流、高纬环流

2.气压带分布:

⑴热力成因:赤道低气压带、极地高气压带

⑵动力成因:副热带高气压带、副极地低气压带

3.风带分布:信风带、西风带、极地东风带

二、海陆分布的影响

1.海陆热力差异→气压带断裂

⑴1月:亚洲高压切断副极地低气压带

⑵7月:亚洲低压切断副热带高气压带

2.季风环流:

⑴东亚季风:海陆热力差异

⑵南亚季风:海陆热力差异+气压带风带移动

【副板书】

三圈环流形成示意图(动态绘制)

季风环流对比表格

六、分层作业设计

【基础题】(必做)

⑴绘制全球气压带和风带分布示意图(标注名称、风向及移动规律)。

⑵简述三圈环流的形成过程(200 字以内)。

【提高题】(选做)

⑴分析地中海气候的成因,并说明其与气压带风带移动的关系。

⑵对比东亚季风和南亚季风的异同点(从风向、成因、气候特征等方面)。

【拓展题】(探究)

⑴查阅资料,撰写短文《气压带风带与航海事业的发展》(500 字左右)。

⑵设计实验方案,模拟海陆热力差异对气压分布的影响(需包含实验目的、步骤、预期结果)。

七、教学反思

1.成功之处

⑴情境创设有效:通过历史案例(氢气球炸弹)和实验模拟(海陆热力差异),激发了学生的学习兴趣和探究欲望。

⑵难点突破合理:利用动画、板图和分步讲解分解三圈环流的形成过程,结合对比表格梳理季风环流,降低了学习难度。

⑶核心素养落地:通过绘图、实验、案例分析等活动,培养了学生的区域认知、综合思维和地理实践力。

2.不足之处

⑴时间分配紧张:教学过程中 “深度学习” 环节耗时较长,导致 “当堂应用” 部分时间压缩,部分学生未能充分展示。

⑵学情关注不足:对基础较弱的学生,分层作业的指导不够细致,部分学生在绘图时仍存在方向错误。

3.改进措施

⑴优化时间管理:在 “新知探究” 环节增加限时任务(如 5 分钟内完成绘图),确保各环节时间均衡。

⑵加强分层指导:针对基础薄弱学生,提供气压带风带分布的模板图,并在课后开展一对一辅导。

⑶丰富评价方式:增加小组互评和模型制作评价,全面反馈学生的学习效果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪