第四章第二节《洋流》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019)

文档属性

| 名称 | 第四章第二节《洋流》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理选择性必修一第四章第二节《洋流》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握世界表层洋流的分布规律(中低纬度、中高纬度、北印度洋季风洋流),能绘制洋流模式图并识别主要洋流名称。

⑵理解洋流对气候、海洋生物、航海及海洋污染的影响,能结合实例分析具体机制(如北大西洋暖流对欧洲气候的影响、秘鲁寒流与上升流渔场的关系)。

2.思想方法目标

⑴通过 “盛行风 - 洋流 - 地理环境” 的逻辑链,培养综合思维能力,理解地理要素间的相互作用。

⑵运用地图归纳法和案例分析法,提升空间认知和区域比较能力(如对比澳大利亚东西岸气候差异)。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:通过洋流分布规律,解释不同区域气候、生态特征的成因(如非洲西部沙漠气候与本格拉寒流的关系)。

⑵综合思维:分析洋流形成的多因素作用(盛行风、海陆轮廓、地转偏向力),并理解其对全球水热平衡的意义。

⑶地理实践力:绘制洋流模式图,设计航海路线,培养地理图表分析与实践应用能力。

⑷人地协调观:认识洋流对人类活动的影响(如顺流航行节能、洋流扩散污染),树立可持续发展意识。

二、课标与教材分析

1.课程标准

运用世界洋流分布图,说明世界洋流的分布规律,并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响。

2.教材内容

⑴重点:世界表层洋流的分布规律(中低纬度、中高纬度、北印度洋季风洋流);洋流对气候、海洋生物的影响。

⑵难点:北印度洋季风洋流的成因;洋流对气候的跨区域影响机制(如暖流增温增湿的原理)。

3.教材处理

⑴以 “分布规律→形成机制→环境影响” 为主线,结合动态演示和案例探究突破难点。

⑵补充厄尔尼诺现象、黑潮对东亚气候的影响等拓展内容,提升学生综合分析能力。

三、学情分析

1.知识基础

⑴学生已掌握气压带风带、地转偏向力等知识,对大气环流有一定理解,但对 “风 - 洋流” 的转化机制可能存在认知断层。

⑵具备基本的地图阅读能力,但对复杂洋流模式(如北印度洋季风洋流)的动态变化缺乏直观认知。

2.能力特点

⑴高二学生处于皮亚杰形式运算阶段,能进行抽象逻辑推理,但需通过具体案例(如玩具鸭漂流、郑和下西洋)辅助理解。

⑵对地理现象的关联性分析能力较弱,需通过小组讨论、问题链引导构建知识网络。

3.学习需求

⑴偏好直观化、情境化学习,需结合动画演示、实验模拟(如墨汁扩散实验)增强体验。

⑵关注知识的实用性,可通过航海路线设计、渔场成因分析等任务激发兴趣。

四、教学过程设计(40 分钟)

1.情景引入(3 分钟)

教师活动

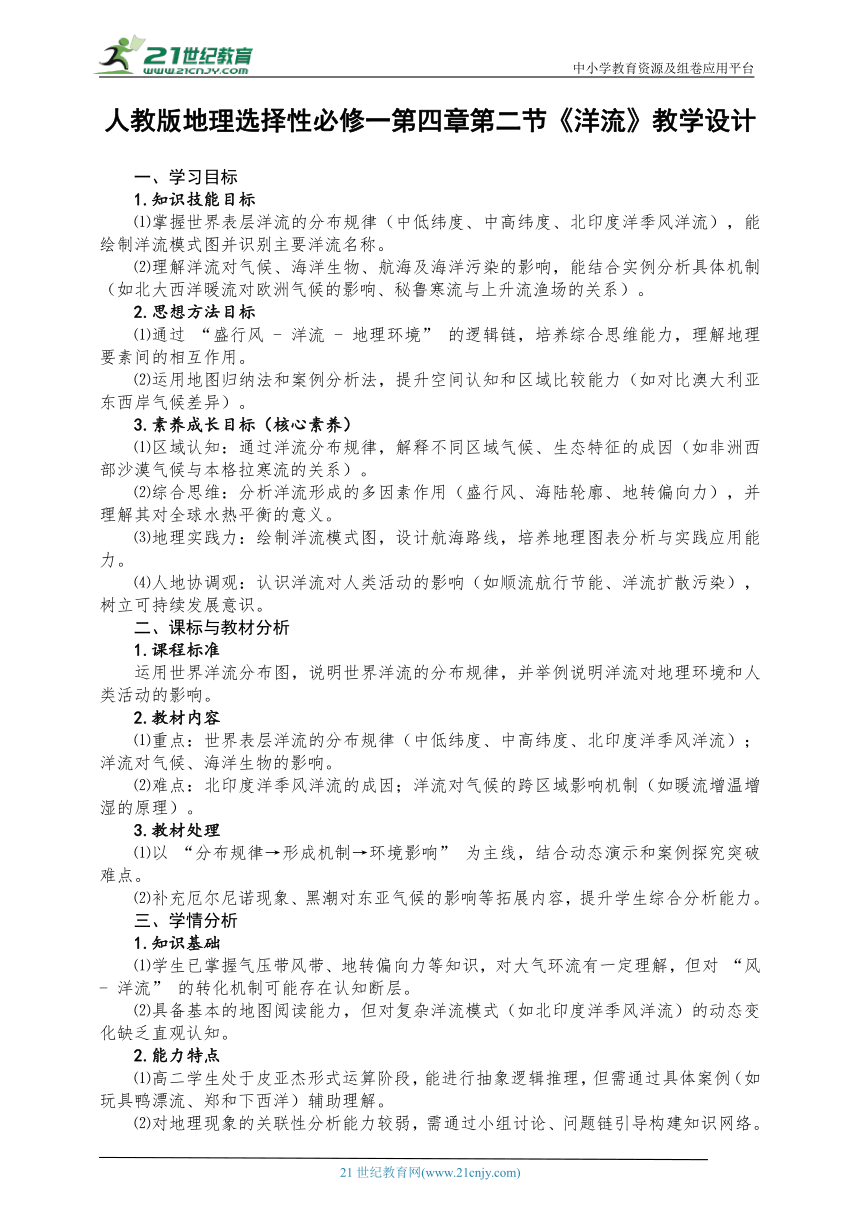

播放视频《鸭子舰队环球漂流记》:1992 年货轮失事,数万只玩具鸭随洋流漂至全球各地,展示其漂流轨迹图。

提问:“这些玩具鸭为何能跨越重洋?洋流如何影响它们的路径?”

学生活动

观察视频与地图,思考洋流的存在及其规律性。

设计意图

通过真实情境引发认知冲突,激活学生对洋流运动的好奇心,自然导入课题。

渗透 “地理环境整体性” 思想,为后续分析洋流的全球影响铺垫。

2.问题导学(5 分钟)

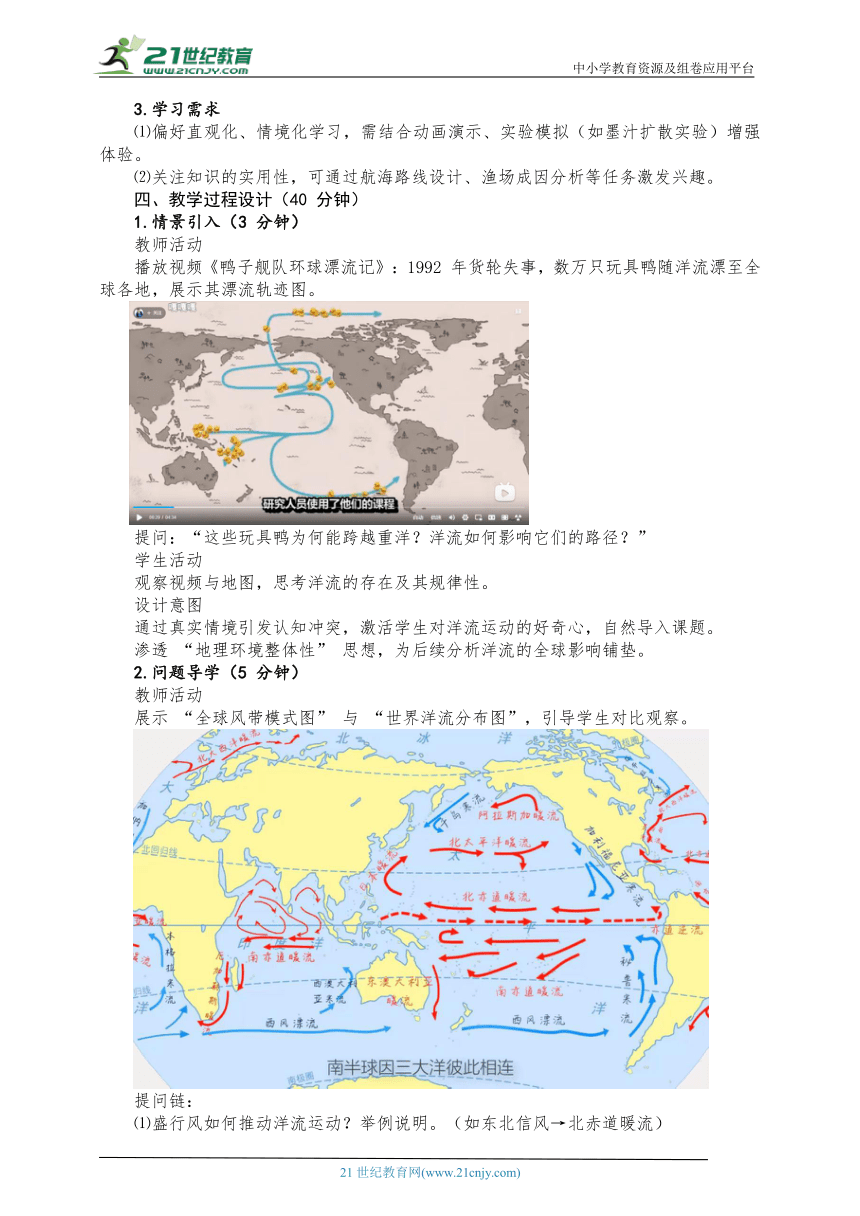

教师活动

展示 “全球风带模式图” 与 “世界洋流分布图”,引导学生对比观察。

提问链:

⑴盛行风如何推动洋流运动?举例说明。(如东北信风→北赤道暖流)

⑵地转偏向力和海陆轮廓如何改变洋流方向?(如南半球西风漂流的形成)

⑶北印度洋的洋流为何冬夏流向不同?(结合季风环流分析)

学生活动

回顾气压带风带知识,尝试将风带与洋流分布对应。

分组讨论北印度洋季风洋流的成因,结合教材图文资料初步归纳规律。

设计意图

通过问题链搭建 “风 - 洋流” 逻辑桥梁,暴露学生前概念,为针对性教学提供依据。

培养学生从图文资料中提取信息、归纳规律的能力。

3.新知探究Ⅰ—— 世界表层洋流的分布规律(10 分钟)

教师活动

成因分析

播放动画《洋流的形成》:演示盛行风(东北信风、西风)推动海水运动,结合地转偏向力和海陆轮廓改变流向的过程。

重点讲解:

风海流:信风带→赤道暖流;西风带→西风漂流。

补偿流:秘鲁寒流(上升补偿流)、赤道逆流(水平补偿流)。

密度流:直布罗陀海峡洋流(地中海与大西洋的密度差异)。

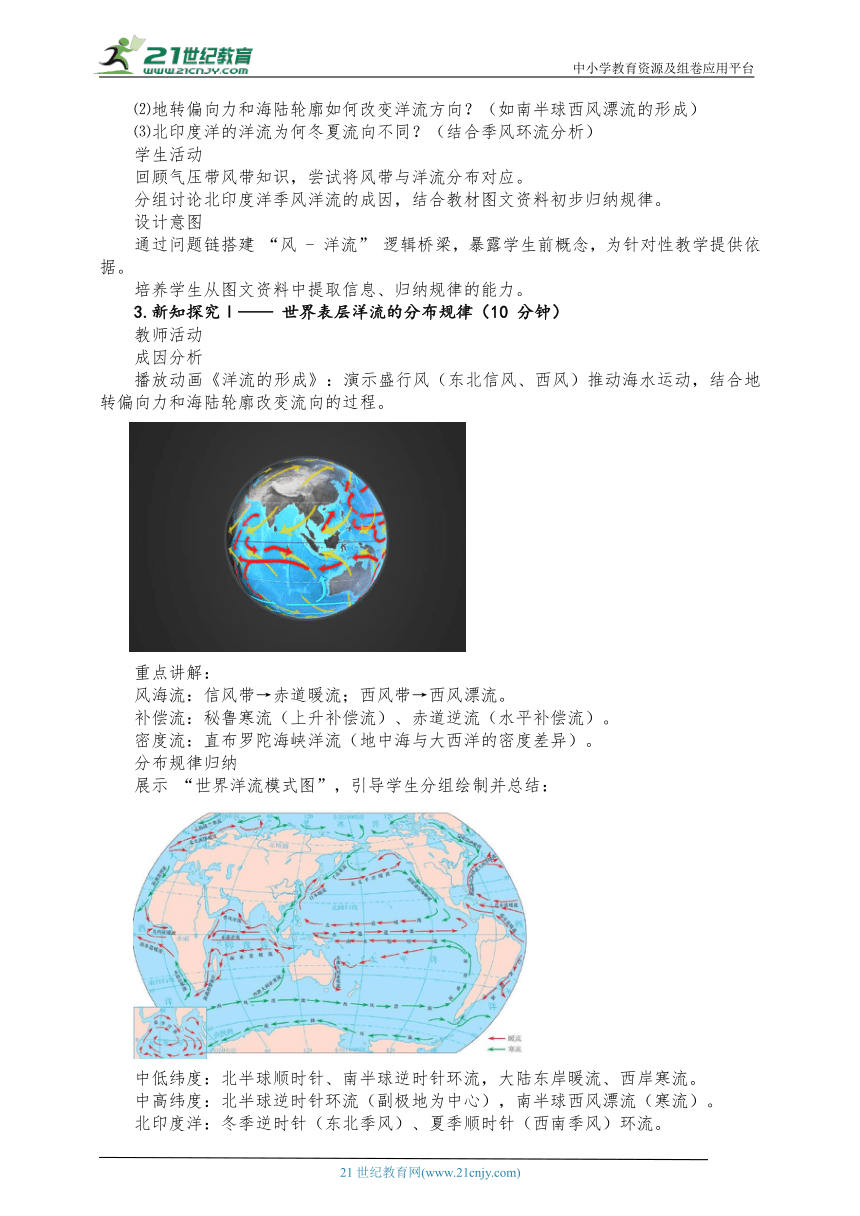

分布规律归纳

展示 “世界洋流模式图”,引导学生分组绘制并总结:

中低纬度:北半球顺时针、南半球逆时针环流,大陆东岸暖流、西岸寒流。

中高纬度:北半球逆时针环流(副极地为中心),南半球西风漂流(寒流)。

北印度洋:冬季逆时针(东北季风)、夏季顺时针(西南季风)环流。

学生活动

观察动画,记录洋流形成的三大因素(盛行风、地转偏向力、海陆轮廓)。

分组绘制洋流模式图,标注主要洋流名称及流向,代表上台展示并讲解。

设计意图

通过动画演示将抽象机制可视化,突破 “洋流成因” 这一难点。

以绘图任务驱动学生自主归纳规律,培养地理空间思维和团队协作能力。

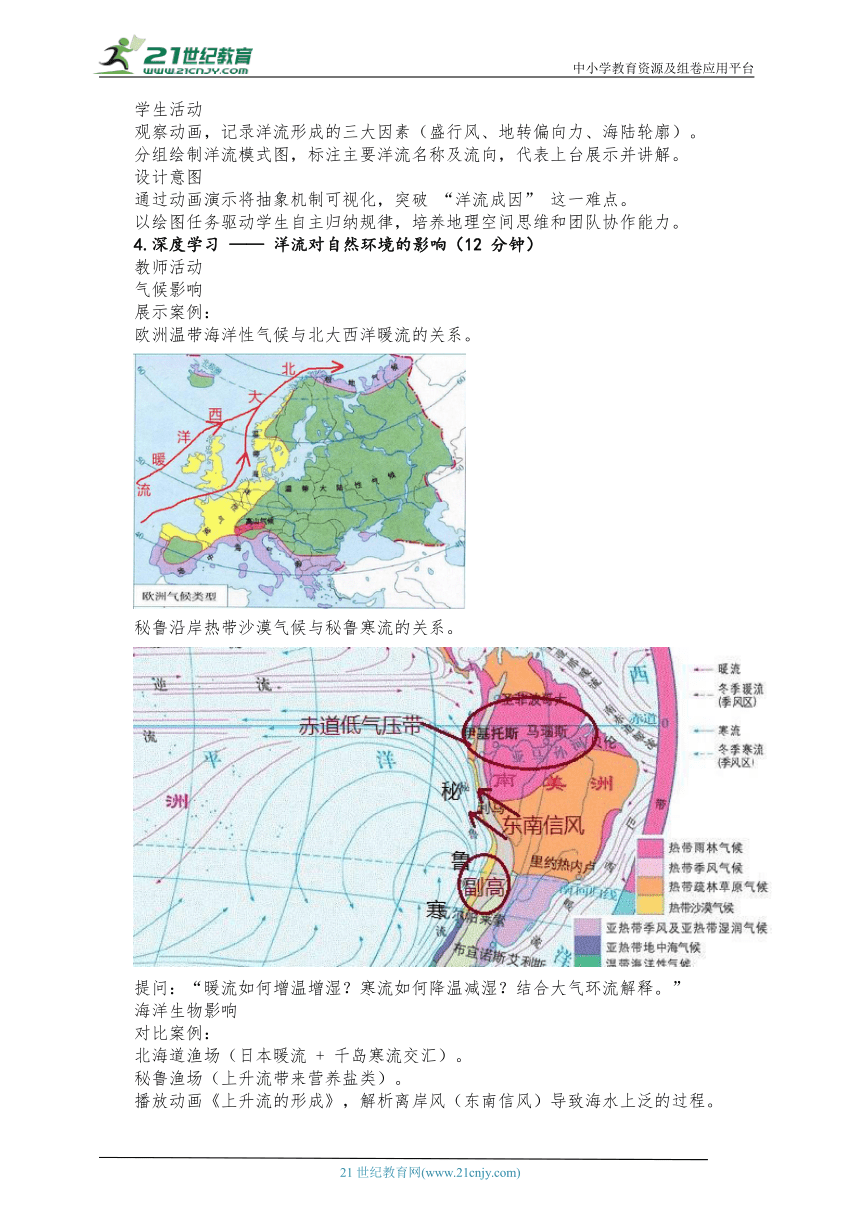

4.深度学习 —— 洋流对自然环境的影响(12 分钟)

教师活动

气候影响

展示案例:

欧洲温带海洋性气候与北大西洋暖流的关系。

秘鲁沿岸热带沙漠气候与秘鲁寒流的关系。

提问:“暖流如何增温增湿?寒流如何降温减湿?结合大气环流解释。”

海洋生物影响

对比案例:

北海道渔场(日本暖流 + 千岛寒流交汇)。

秘鲁渔场(上升流带来营养盐类)。

播放动画《上升流的形成》,解析离岸风(东南信风)导致海水上泛的过程。

跨圈层综合分析

引导学生构建 “洋流 - 气候 - 生物” 关联图,分析厄尔尼诺现象对秘鲁渔场的影响:

厄尔尼诺年,东南信风减弱→上升流减弱→营养盐减少→鱼类死亡。

学生活动

分组讨论案例,结合图文资料完成 “影响机制分析表”。

代表发言,用 “暖流增湿→降水多→植被茂盛” 等逻辑链解释地理现象。

设计意图

通过典型案例剖析,将洋流影响从 “现象描述” 深化为 “机制解释”,培养综合思维。

引入厄尔尼诺现象,拓展学生对洋流动态变化及全球影响的认知,渗透人地协调观。

5.当堂应用(5 分钟)

教师活动

展示图文材料,完成下列要求。

在极地地区的某些海区,盐度是影响海水密度变化的主要因素。受某些因素的影响,表层海水的盐度会发生较为明显的变化,图1为极地地区某海区由于表层海水盐度升高形成的环流示意图。图2为中低纬地区的某海区受盛行风影响而形成的上升补偿流示意图。

(1)说明图1所示环流的形成原因。

(2)分析图2中盛行风减弱对该海区生物资源的影响。

学生活动

独立完成练习,教师巡视指导,重点关注基础薄弱学生。

随机抽取答案投影,全班订正,强调解题关键点。

教师讲解:第(1)题,图1所示环流是因表层海水和底层海水的密度差异导致的环流,而盐度是影响海水密度变化的主要因素。读图1可知,表层海水盐度升高,密度增大,受重力作用水体下沉;底层海水盐度更低,密度较小,被下沉的高盐度海水顶托抬升,从而形成图示环流。第(2)题,中低纬地区处于信风带控制区,该地位于大陆西岸,信风为离岸风,受离岸风影响,形成上升补偿流。盛行风减弱,导致上升流减弱,海底上泛的营养盐类减少,不利于浮游生物的生长,饵料减少,导致该海区生物资源减产。

(1)表层海水盐度升高,密度增大,受重力作用水体下沉;底层海水盐度更低,密度较小,被下沉的高盐度海水顶托抬升,从而形成图示环流。

(2)盛行风减弱,导致上升流减弱,海底上泛的营养盐类减少,不利于浮游生物的生长,饵料减少,该海区生物资源减产。

设计意图

通过分层练习及时反馈学习效果,针对性强化重点(洋流分布)与难点(气候影响机制)。

以航海路线设计提升知识应用能力,呼应开篇 “玩具鸭漂流” 情境,形成闭环。

环节六:归纳总结(3 分钟)

教师活动

结合板书,引导学生共同梳理本节课知识框架:

分布规律:三大环流系统(中低纬、中高纬、北印度洋)及成因。

环境影响:气候、生物、航海、污染四大维度,核心机制(热量输送、营养盐上泛)。

强调地理核心素养:

区域认知:通过洋流解释不同区域的自然特征。

综合思维:多因素分析洋流形成及影响。

学生活动

对照板书,完善笔记,标注疑难知识点。

提出困惑问题,师生共同解答(如 “寒流一定导致沙漠吗?” 结合中高纬度案例解释)。

设计意图

通过结构化总结帮助学生构建知识体系,强化记忆。

针对共性问题答疑,深化对重点、难点的理解。

7.拓展提升(2 分钟)

教师活动

布置课后探究任务(分层作业):

基础层:绘制世界洋流模式图,标注主要洋流名称及性质。

提高层:分析黑潮(日本暖流)对东亚气候(如青岛与东京的温差)的影响,结合图文资料撰写短文。

拓展层:查阅资料,探讨厄尔尼诺现象对全球气候和渔业的连锁影响,制作 PPT 在班级分享。

推荐资源:国家海洋局官网、纪录片《蓝色星球 2》之 “洋流的力量”。

学生活动

明确作业要求,根据自身水平选择任务。

记录探究方向,课后自主查阅资料。

设计意图

通过分层作业满足不同学习需求,培养自主探究与实践能力。

链接课外资源,拓宽学生视野,激发对地理学科的持续兴趣。

五、教学板书设计

主板书

世界表层洋流的分布与影响

├─ 一、分布规律

│ ├─ 中低纬度:北顺南逆,东寒西暖

│ ├─ 中高纬度:北逆,南半球西风漂流(寒流)

│ └─ 北印度洋:冬逆夏顺(季风洋流)

├─ 二、形成因素

│ ├─ 盛行风(主要动力)

│ ├─ 地转偏向力

│ └─ 海陆轮廓

└─ 三、环境影响

├─ 气候:暖流增温增湿(如北大西洋暖流),寒流降温减湿(如秘鲁寒流)

├─ 生物:寒暖流交汇(北海道渔场)、上升流(秘鲁渔场)

├─ 航海:顺流加速,逆流减速

└─ 污染:扩散快,范围广

副板书

动态洋流模式图:用可移动箭头标注主要洋流流向,结合风带示意图辅助理解。

案例图解:欧洲气候、秘鲁渔场、澳大利亚东西岸对比的简易示意图。

设计意图

主板书采用提纲式结构,层次分明,便于学生记录核心知识。

副板书通过动态演示和案例图解,增强直观性,突破空间想象难点。

六、分层作业设计

1.基础层(巩固知识)

任务:绘制 “世界洋流模式图”,标注中低纬度、中高纬度及北印度洋的洋流名称与流向,标明寒暖流性质。

要求:准确反映洋流分布规律,可参考教材插图及课堂笔记。

评价标准:图形规范、名称正确、流向标注清晰。

2.提高层(能力提升)

任务:结合图文资料,分析以下问题:

为什么欧洲西部温带海洋性气候显著?而同纬度的北美洲东部为温带大陆性气候?

秘鲁渔场的形成与洋流有何关系?上升流是如何形成的?

要求:用 “洋流名称 + 影响机制” 的逻辑链作答,字数不少于 200 字。

评价标准:原理正确、逻辑清晰、案例分析深入。

3.拓展层(探究创新)

任务:

研究黑潮(日本暖流)对东亚气候(如中国江淮地区旱涝、日本气温)的影响,撰写 300 字小论文,附相关图表。

调查厄尔尼诺现象的成因、周期及对全球渔业、气候的影响,制作 PPT 在班级汇报。

要求:结合数据、案例分析,提出个人见解;PPT 需包含动态洋流示意图及影响机制图。

评价标准:资料详实、分析深刻、图文并茂、有创新性观点。

设计意图

通过分层作业,兼顾不同学学生的需求,落实 “因材施教” 原则。

基础层强化核心知识,提高层培养综合分析能力,拓展层激发探究精神与实践能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理选择性必修一第四章第二节《洋流》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握世界表层洋流的分布规律(中低纬度、中高纬度、北印度洋季风洋流),能绘制洋流模式图并识别主要洋流名称。

⑵理解洋流对气候、海洋生物、航海及海洋污染的影响,能结合实例分析具体机制(如北大西洋暖流对欧洲气候的影响、秘鲁寒流与上升流渔场的关系)。

2.思想方法目标

⑴通过 “盛行风 - 洋流 - 地理环境” 的逻辑链,培养综合思维能力,理解地理要素间的相互作用。

⑵运用地图归纳法和案例分析法,提升空间认知和区域比较能力(如对比澳大利亚东西岸气候差异)。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:通过洋流分布规律,解释不同区域气候、生态特征的成因(如非洲西部沙漠气候与本格拉寒流的关系)。

⑵综合思维:分析洋流形成的多因素作用(盛行风、海陆轮廓、地转偏向力),并理解其对全球水热平衡的意义。

⑶地理实践力:绘制洋流模式图,设计航海路线,培养地理图表分析与实践应用能力。

⑷人地协调观:认识洋流对人类活动的影响(如顺流航行节能、洋流扩散污染),树立可持续发展意识。

二、课标与教材分析

1.课程标准

运用世界洋流分布图,说明世界洋流的分布规律,并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响。

2.教材内容

⑴重点:世界表层洋流的分布规律(中低纬度、中高纬度、北印度洋季风洋流);洋流对气候、海洋生物的影响。

⑵难点:北印度洋季风洋流的成因;洋流对气候的跨区域影响机制(如暖流增温增湿的原理)。

3.教材处理

⑴以 “分布规律→形成机制→环境影响” 为主线,结合动态演示和案例探究突破难点。

⑵补充厄尔尼诺现象、黑潮对东亚气候的影响等拓展内容,提升学生综合分析能力。

三、学情分析

1.知识基础

⑴学生已掌握气压带风带、地转偏向力等知识,对大气环流有一定理解,但对 “风 - 洋流” 的转化机制可能存在认知断层。

⑵具备基本的地图阅读能力,但对复杂洋流模式(如北印度洋季风洋流)的动态变化缺乏直观认知。

2.能力特点

⑴高二学生处于皮亚杰形式运算阶段,能进行抽象逻辑推理,但需通过具体案例(如玩具鸭漂流、郑和下西洋)辅助理解。

⑵对地理现象的关联性分析能力较弱,需通过小组讨论、问题链引导构建知识网络。

3.学习需求

⑴偏好直观化、情境化学习,需结合动画演示、实验模拟(如墨汁扩散实验)增强体验。

⑵关注知识的实用性,可通过航海路线设计、渔场成因分析等任务激发兴趣。

四、教学过程设计(40 分钟)

1.情景引入(3 分钟)

教师活动

播放视频《鸭子舰队环球漂流记》:1992 年货轮失事,数万只玩具鸭随洋流漂至全球各地,展示其漂流轨迹图。

提问:“这些玩具鸭为何能跨越重洋?洋流如何影响它们的路径?”

学生活动

观察视频与地图,思考洋流的存在及其规律性。

设计意图

通过真实情境引发认知冲突,激活学生对洋流运动的好奇心,自然导入课题。

渗透 “地理环境整体性” 思想,为后续分析洋流的全球影响铺垫。

2.问题导学(5 分钟)

教师活动

展示 “全球风带模式图” 与 “世界洋流分布图”,引导学生对比观察。

提问链:

⑴盛行风如何推动洋流运动?举例说明。(如东北信风→北赤道暖流)

⑵地转偏向力和海陆轮廓如何改变洋流方向?(如南半球西风漂流的形成)

⑶北印度洋的洋流为何冬夏流向不同?(结合季风环流分析)

学生活动

回顾气压带风带知识,尝试将风带与洋流分布对应。

分组讨论北印度洋季风洋流的成因,结合教材图文资料初步归纳规律。

设计意图

通过问题链搭建 “风 - 洋流” 逻辑桥梁,暴露学生前概念,为针对性教学提供依据。

培养学生从图文资料中提取信息、归纳规律的能力。

3.新知探究Ⅰ—— 世界表层洋流的分布规律(10 分钟)

教师活动

成因分析

播放动画《洋流的形成》:演示盛行风(东北信风、西风)推动海水运动,结合地转偏向力和海陆轮廓改变流向的过程。

重点讲解:

风海流:信风带→赤道暖流;西风带→西风漂流。

补偿流:秘鲁寒流(上升补偿流)、赤道逆流(水平补偿流)。

密度流:直布罗陀海峡洋流(地中海与大西洋的密度差异)。

分布规律归纳

展示 “世界洋流模式图”,引导学生分组绘制并总结:

中低纬度:北半球顺时针、南半球逆时针环流,大陆东岸暖流、西岸寒流。

中高纬度:北半球逆时针环流(副极地为中心),南半球西风漂流(寒流)。

北印度洋:冬季逆时针(东北季风)、夏季顺时针(西南季风)环流。

学生活动

观察动画,记录洋流形成的三大因素(盛行风、地转偏向力、海陆轮廓)。

分组绘制洋流模式图,标注主要洋流名称及流向,代表上台展示并讲解。

设计意图

通过动画演示将抽象机制可视化,突破 “洋流成因” 这一难点。

以绘图任务驱动学生自主归纳规律,培养地理空间思维和团队协作能力。

4.深度学习 —— 洋流对自然环境的影响(12 分钟)

教师活动

气候影响

展示案例:

欧洲温带海洋性气候与北大西洋暖流的关系。

秘鲁沿岸热带沙漠气候与秘鲁寒流的关系。

提问:“暖流如何增温增湿?寒流如何降温减湿?结合大气环流解释。”

海洋生物影响

对比案例:

北海道渔场(日本暖流 + 千岛寒流交汇)。

秘鲁渔场(上升流带来营养盐类)。

播放动画《上升流的形成》,解析离岸风(东南信风)导致海水上泛的过程。

跨圈层综合分析

引导学生构建 “洋流 - 气候 - 生物” 关联图,分析厄尔尼诺现象对秘鲁渔场的影响:

厄尔尼诺年,东南信风减弱→上升流减弱→营养盐减少→鱼类死亡。

学生活动

分组讨论案例,结合图文资料完成 “影响机制分析表”。

代表发言,用 “暖流增湿→降水多→植被茂盛” 等逻辑链解释地理现象。

设计意图

通过典型案例剖析,将洋流影响从 “现象描述” 深化为 “机制解释”,培养综合思维。

引入厄尔尼诺现象,拓展学生对洋流动态变化及全球影响的认知,渗透人地协调观。

5.当堂应用(5 分钟)

教师活动

展示图文材料,完成下列要求。

在极地地区的某些海区,盐度是影响海水密度变化的主要因素。受某些因素的影响,表层海水的盐度会发生较为明显的变化,图1为极地地区某海区由于表层海水盐度升高形成的环流示意图。图2为中低纬地区的某海区受盛行风影响而形成的上升补偿流示意图。

(1)说明图1所示环流的形成原因。

(2)分析图2中盛行风减弱对该海区生物资源的影响。

学生活动

独立完成练习,教师巡视指导,重点关注基础薄弱学生。

随机抽取答案投影,全班订正,强调解题关键点。

教师讲解:第(1)题,图1所示环流是因表层海水和底层海水的密度差异导致的环流,而盐度是影响海水密度变化的主要因素。读图1可知,表层海水盐度升高,密度增大,受重力作用水体下沉;底层海水盐度更低,密度较小,被下沉的高盐度海水顶托抬升,从而形成图示环流。第(2)题,中低纬地区处于信风带控制区,该地位于大陆西岸,信风为离岸风,受离岸风影响,形成上升补偿流。盛行风减弱,导致上升流减弱,海底上泛的营养盐类减少,不利于浮游生物的生长,饵料减少,导致该海区生物资源减产。

(1)表层海水盐度升高,密度增大,受重力作用水体下沉;底层海水盐度更低,密度较小,被下沉的高盐度海水顶托抬升,从而形成图示环流。

(2)盛行风减弱,导致上升流减弱,海底上泛的营养盐类减少,不利于浮游生物的生长,饵料减少,该海区生物资源减产。

设计意图

通过分层练习及时反馈学习效果,针对性强化重点(洋流分布)与难点(气候影响机制)。

以航海路线设计提升知识应用能力,呼应开篇 “玩具鸭漂流” 情境,形成闭环。

环节六:归纳总结(3 分钟)

教师活动

结合板书,引导学生共同梳理本节课知识框架:

分布规律:三大环流系统(中低纬、中高纬、北印度洋)及成因。

环境影响:气候、生物、航海、污染四大维度,核心机制(热量输送、营养盐上泛)。

强调地理核心素养:

区域认知:通过洋流解释不同区域的自然特征。

综合思维:多因素分析洋流形成及影响。

学生活动

对照板书,完善笔记,标注疑难知识点。

提出困惑问题,师生共同解答(如 “寒流一定导致沙漠吗?” 结合中高纬度案例解释)。

设计意图

通过结构化总结帮助学生构建知识体系,强化记忆。

针对共性问题答疑,深化对重点、难点的理解。

7.拓展提升(2 分钟)

教师活动

布置课后探究任务(分层作业):

基础层:绘制世界洋流模式图,标注主要洋流名称及性质。

提高层:分析黑潮(日本暖流)对东亚气候(如青岛与东京的温差)的影响,结合图文资料撰写短文。

拓展层:查阅资料,探讨厄尔尼诺现象对全球气候和渔业的连锁影响,制作 PPT 在班级分享。

推荐资源:国家海洋局官网、纪录片《蓝色星球 2》之 “洋流的力量”。

学生活动

明确作业要求,根据自身水平选择任务。

记录探究方向,课后自主查阅资料。

设计意图

通过分层作业满足不同学习需求,培养自主探究与实践能力。

链接课外资源,拓宽学生视野,激发对地理学科的持续兴趣。

五、教学板书设计

主板书

世界表层洋流的分布与影响

├─ 一、分布规律

│ ├─ 中低纬度:北顺南逆,东寒西暖

│ ├─ 中高纬度:北逆,南半球西风漂流(寒流)

│ └─ 北印度洋:冬逆夏顺(季风洋流)

├─ 二、形成因素

│ ├─ 盛行风(主要动力)

│ ├─ 地转偏向力

│ └─ 海陆轮廓

└─ 三、环境影响

├─ 气候:暖流增温增湿(如北大西洋暖流),寒流降温减湿(如秘鲁寒流)

├─ 生物:寒暖流交汇(北海道渔场)、上升流(秘鲁渔场)

├─ 航海:顺流加速,逆流减速

└─ 污染:扩散快,范围广

副板书

动态洋流模式图:用可移动箭头标注主要洋流流向,结合风带示意图辅助理解。

案例图解:欧洲气候、秘鲁渔场、澳大利亚东西岸对比的简易示意图。

设计意图

主板书采用提纲式结构,层次分明,便于学生记录核心知识。

副板书通过动态演示和案例图解,增强直观性,突破空间想象难点。

六、分层作业设计

1.基础层(巩固知识)

任务:绘制 “世界洋流模式图”,标注中低纬度、中高纬度及北印度洋的洋流名称与流向,标明寒暖流性质。

要求:准确反映洋流分布规律,可参考教材插图及课堂笔记。

评价标准:图形规范、名称正确、流向标注清晰。

2.提高层(能力提升)

任务:结合图文资料,分析以下问题:

为什么欧洲西部温带海洋性气候显著?而同纬度的北美洲东部为温带大陆性气候?

秘鲁渔场的形成与洋流有何关系?上升流是如何形成的?

要求:用 “洋流名称 + 影响机制” 的逻辑链作答,字数不少于 200 字。

评价标准:原理正确、逻辑清晰、案例分析深入。

3.拓展层(探究创新)

任务:

研究黑潮(日本暖流)对东亚气候(如中国江淮地区旱涝、日本气温)的影响,撰写 300 字小论文,附相关图表。

调查厄尔尼诺现象的成因、周期及对全球渔业、气候的影响,制作 PPT 在班级汇报。

要求:结合数据、案例分析,提出个人见解;PPT 需包含动态洋流示意图及影响机制图。

评价标准:资料详实、分析深刻、图文并茂、有创新性观点。

设计意图

通过分层作业,兼顾不同学学生的需求,落实 “因材施教” 原则。

基础层强化核心知识,提高层培养综合分析能力,拓展层激发探究精神与实践能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪