第四章问题研究《能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019)

文档属性

| 名称 | 第四章问题研究《能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 453.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-22 21:53:32 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理选择性必修一第四章问题研究《能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握沙特阿拉伯淡水资源短缺的自然与人文原因,理解联合国教科文组织特使对沙特水资源现状的分析。

⑵阐释南极冰山的形成机制,分析其作为淡水资源的潜力与局限性。

⑶通过案例对比,理解海水淡化、地下水开采与冰山运输的成本效益差异。

2.思想方法目标

⑴运用比较分析法,对比南极与沙特的自然环境特征,建立区域关联思维。

⑵通过地理建模(如冰山融化速率计算、运输成本估算),培养科学推理与量化分析能力。

⑶采用角色扮演与模拟谈判,体验多利益方视角下的决策过程,提升批判性思维与沟通能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:从空间维度分析南极冰山与沙特缺水的地理关联,理解跨区域资源调配的复杂性。

⑵综合思维:整合自然(洋流、气候)、人文(经济、法律)要素,系统评估冰山利用方案的可行性。

⑶人地协调观:辩证看待资源开发与生态保护的关系,树立可持续发展理念。

⑷地理实践力:通过绘制冰山运输路线图、设计谈判方案等活动,提升地理问题解决能力。

二、课标与教材分析

1.课标要求

⑴运用图表,分析海 — 气相互作用对全球水热平衡的影响(对应冰山形成与洋流运输)。

⑵结合实例,说明人类活动对水循环的影响(对应沙特地下水超采与海水淡化)。

⑶通过问题研究,探讨跨区域资源调配的可行性与环境影响(冰山运输方案评估)。

2.教材分析

⑴核心内容:

①沙特水资源困境:年降水量不足 100 毫米,地下水超采导致枯竭,海水淡化成本高昂。

②南极冰山资源:南极冰盖储存全球 72% 淡水,冰山由冰架断裂形成,年均产生量约 1800 立方千米。

⑵逻辑主线:从区域缺水现状→资源禀赋对比→跨区域调配方案→多维可行性评估,渗透综合思维与辩证分析。

3.重难点:

⑴重点:沙特缺水原因、冰山形成机制、方案评估的多维度框架。

⑵难点:冰山运输的技术挑战(融化控制、洋流利用)、国际法约束(南极条约体系)及生态风险。

三、学情分析

知识基础:学生已掌握水循环、洋流分布、气候类型等自然地理知识,对中东地区干旱环境有初步认知,但对极地地理与国际法知识较陌生。

能力特点:具备一定的图文信息提取能力,但跨学科整合(物理、经济、法律)与批判性思维仍需强化。

学习需求:对 “极端环境资源利用”“国际合作” 等现实议题兴趣浓厚,需通过案例探究与角色扮演提升参与度。

四、教学过程设计(40 分钟)

1.情景引入(3 分钟)

教师活动:

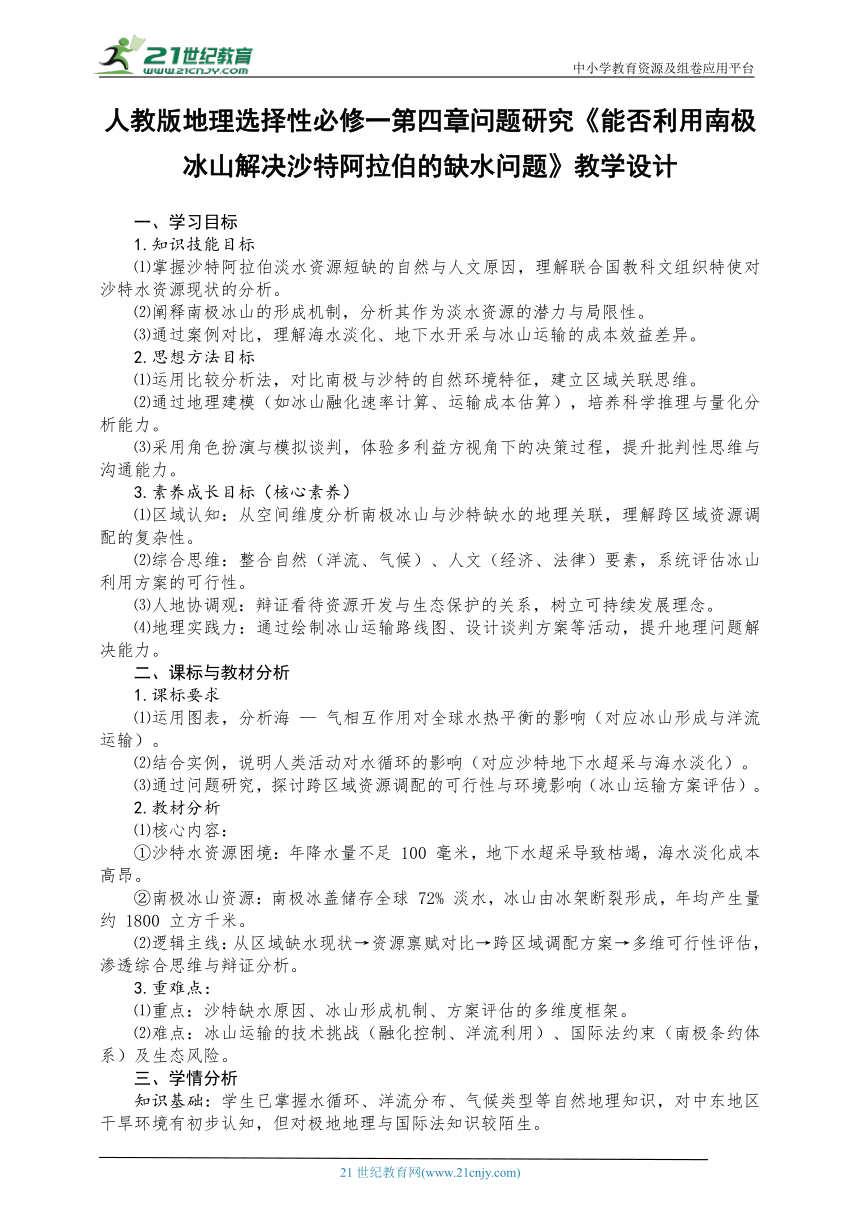

播放视频《沙特沙漠农业与南极冰架崩塌》,对比 “沙漠绿洲灌溉” 与 “冰山断裂漂移” 场景。

提问:“沙特为何被称为‘无流之国’?南极冰山能否成为其‘水塔’?”

学生活动:观察视频,结合预习资料,列举沙特缺水表现(如农业灌溉依赖地下水、海水淡化厂分布)。

设计意图:通过视觉冲击与认知冲突,激活学生兴趣,明确本课核心问题。

环节二:问题导学(5 分钟)

教师活动:

展示沙特阿拉伯水资源供需核心数据:

年用水总量(2023年):240亿立方米,其中农业用水占88%18。

供水来源:

海水淡化:年产23亿立方米(占供水总量60%),日产能超500万立方米110。

地下水开采:年开采约150亿立方米,但自然补给仅36亿立方米,赤字显著13。

水资源压力:人均可再生水资源仅78立方米/年(联合国“极度缺水”标准为1000立方米);预测2050年后水压力将进一步加剧。

数据突显严重供需失衡,依赖不可持续水源。

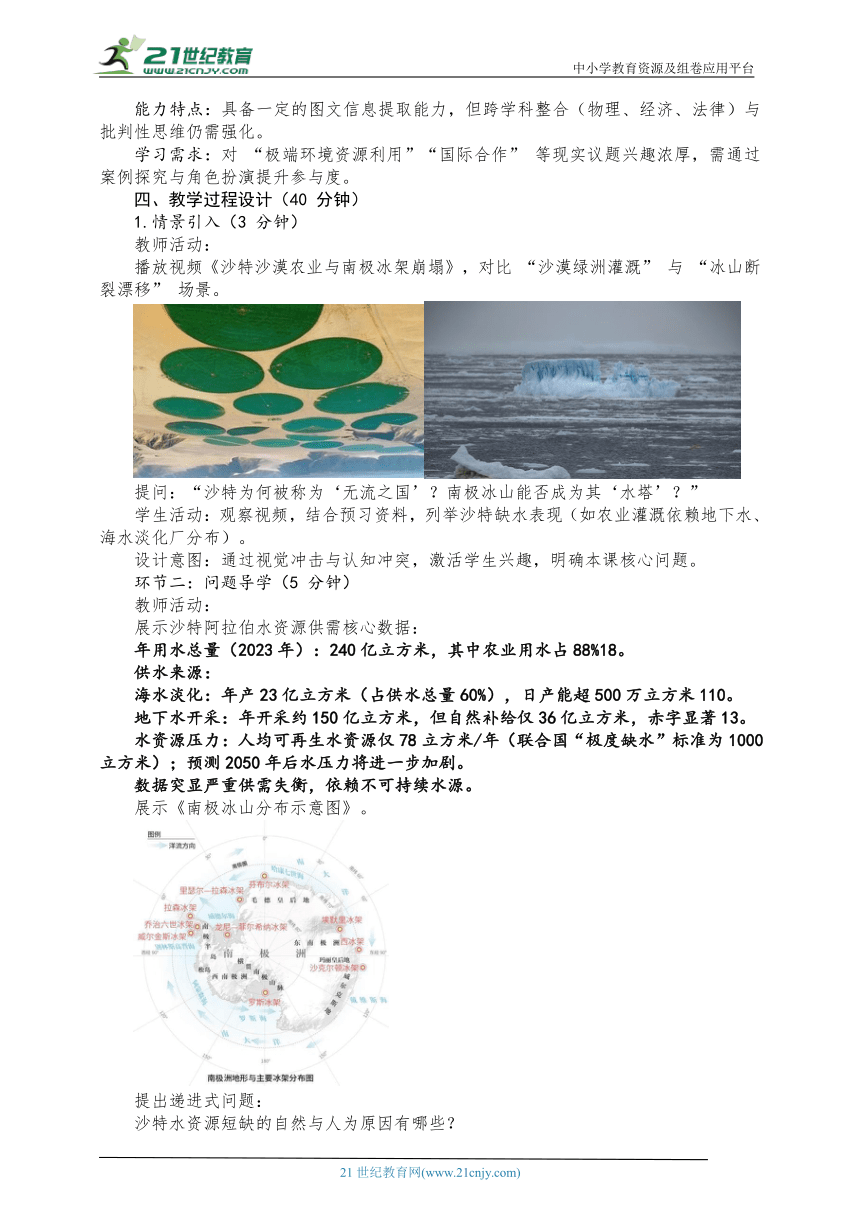

展示《南极冰山分布示意图》。

提出递进式问题:

沙特水资源短缺的自然与人为原因有哪些?

南极冰山是如何形成的?为何说其是 “天然淡水库”?

将冰山从南极运至沙特可能面临哪些挑战?

学生活动:

结合教材与学案资料(特使访谈、冰山数据),分组讨论并记录关键词。

代表发言,教师引导补充(如沙特农业用水占比 84%、冰山 90% 体积位于水下)。

设计意图:通过问题链引导学生自主建构知识框架,培养信息整合与逻辑表达能力。

3.新知探究 Ⅰ(沙特水资源困境)(8 分钟)

教师活动:

深度解读 “联合国教科文组织国际淡水年特使” 观点:

自然原因:副热带高压控制,年降水量<100mm,蒸发量>4000mm。

人为原因:人口增长(3600 万)、农业灌溉(小麦种植耗水量大)、地下水超采导致水位下降。

对比海水淡化与地下水开采的利弊:

海水淡化:日产能 560 万吨,但能耗高(依赖石油发电)、成本约 0.1 英镑 /m 。

地下水:曾占供水 40%,但面临枯竭与土壤盐碱化。

学生活动:

绘制《沙特水资源供需矛盾思维导图》,标注关键数据与问题。

思考:“特使为何认为‘节约用水无法根本解决问题’?”

设计意图:结合权威观点与数据,培养学生 “论从史出” 的实证思维,理解区域资源危机的系统性。

4.新知探究 Ⅱ(南极冰山形成)(7 分钟)

教师活动:

讲解冰山形成机制:

冰架断裂:南极冰盖受重力与洋流作用,边缘冰架(如罗斯冰架)断裂形成冰山。

漂移与融化:冰山随西风漂流(自西向东)移动,表层融化速率受水温、风速影响。

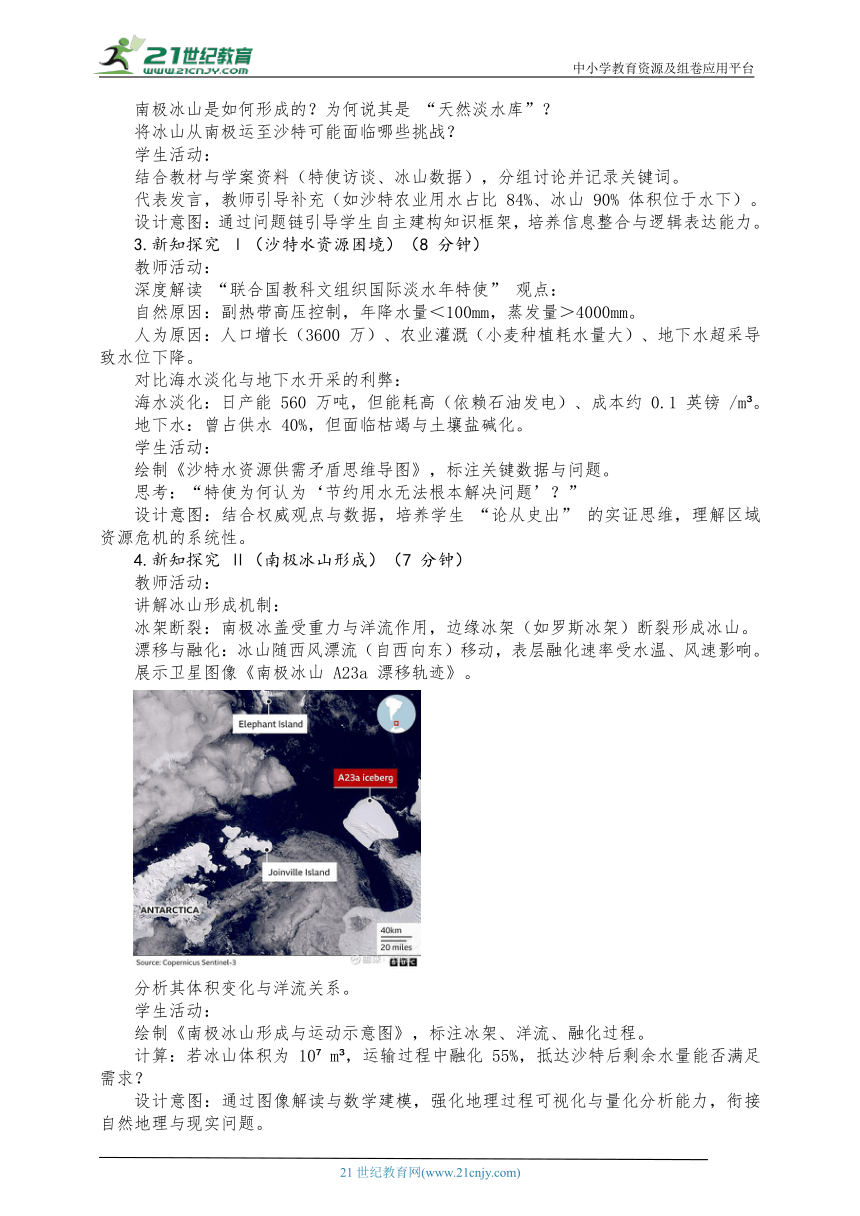

展示卫星图像《南极冰山 A23a 漂移轨迹》。

分析其体积变化与洋流关系。

学生活动:

绘制《南极冰山形成与运动示意图》,标注冰架、洋流、融化过程。

计算:若冰山体积为 10 m ,运输过程中融化 55%,抵达沙特后剩余水量能否满足需求?

设计意图:通过图像解读与数学建模,强化地理过程可视化与量化分析能力,衔接自然地理与现实问题。

5.深度学习(方案可行性评估)(10 分钟)

教师活动:

任务布置:以 “国际水资源合作委员会” 名义,从以下维度评估冰山利用方案:

技术可行性:运输路线(参考洋流:西风漂流→西澳大利亚寒流→南赤道暖流→季风洋流)、拖船选型、融化控制(如反光涂层、包裹隔热材料)。

经济成本:对比海水淡化(0.1 英镑 /m )与冰山运输成本(约 0.054 英镑 /m ,需考虑租金、燃料、损耗)。

生态风险:南极生物栖息地破坏、全球热量平衡扰动、海洋酸化(融冰稀释海水盐度)。

国际法依据:《南极条约》冻结主权、禁止军事活动,但未明确禁止冰山利用;《环境保护议定书》要求评估环境影响。

角色扮演:

分组:

沙特政府代表:强调用水紧迫性,主张 “短期救急”。

环保组织代表:反对开发,提出 “公地悲剧” 风险。

科研团队代表:建议小规模试点,结合洋流与气候模型优化方案。

国际观察员:协调立场,援引南极条约与案例(如阿联酋冰山运输计划)。

规则:每组 5 分钟陈述,其他组提问反驳,教师引导聚焦地理原理(如洋流动力学、生态阈值)。

学生活动:

小组合作撰写《可行性评估报告》,提炼论据(如 “冰山运输可减少沙特对化石能源依赖”“南极生态系统恢复周期长达千年”)。

模拟谈判,记录争议焦点(如 “经济利益与生态责任的优先级”)。

设计意图:通过多视角辩论与跨学科论证,深化综合思维与人地协调观,培养学生 “有理有据、辩证表达” 的能力。

6.当堂应用(4 分钟)

教师活动:

展示数据:“一座体积 10 m 的冰山,以 5km/h 速度运输 9600km,融化速率随距离增加而上升(公式:r=3.3×10 d + 0.225 - 0.075u)”。

提问:

计算抵达沙特时的剩余水量,评估是否满足需求。

提出降低融化速率的工程措施(如夜间航行、路径选择寒流海域)。

学生活动:

分组计算,汇报结果(如剩余水量约 4.5×10 m ,可满足 100 万人 1 年用水)。

结合洋流知识,设计 “最优运输路线图”(标注关键海域与洋流名称)。

设计意图:通过量化计算与方案设计,巩固新知,提升地理实践力与问题解决能力。

7.归纳总结(2 分钟)

教师活动:

绘制思维导图,梳理本课逻辑:

问题起源:沙特缺水现状与南极淡水禀赋。

方案评估:技术、经济、生态、法律四维分析。

核心结论:短期试点可行,但需以国际合作与生态保护为前提。

升华主题:“资源利用的终极目标是实现人地和谐,而非征服自然。”

学生活动:补充思维导图,记录个人观点(如 “是否支持大规模实施”)。

设计意图:通过结构化总结,强化知识体系,引导学生形成可持续发展价值观。

8.拓展提升(1 分钟)

教师活动:

布置课后任务:

基础层:绘制《南极冰山形成与运输示意图》,标注关键地理要素。

提升层:查阅《南极条约环境保护议定书》,撰写短文《冰山利用的国际法困境》。

创新层:为沙特设计 “水资源可持续利用方案”,整合海水淡化、节水农业与冰山运输。

设计意图:分层作业满足不同学习需求,延伸课堂探究,培养自主学习与创新能力。

五、教学板书设计

能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

┌────────────────────────┐

│ 核心问题:跨区域调水可行性 │

├────────────────────────┤

│ 1. 沙特水资源困境: │

│ 自然:副高控制、降水稀少、蒸发旺盛 │

│ 人为:人口增长、农业灌溉、地下水超采 │

│ 现状:海水淡化为主,成本高、依赖化石能源 │

│ 2. 南极冰山资源: │

│ 形成:冰架断裂→洋流驱动漂移 │

│ 特点:体积大(80%水下)、水质优、储量丰富│

│ 3. 方案评估框架: │

│ ┌───────────────────┐ │

│ │ 技术:路线(洋流利用)、拖船、融化控制││

│ │ 经济:成本对比(冰山 vs 海水淡化) ││

│ │ 生态:南极生物、全球气候、海洋酸化 ││

│ │ 法律:南极条约、国际合作机制 ││

│ └───────────────────┘ │

│ 4. 结论与启示: │

│ 短期试点可行,长期需综合权衡 │

│ 人地协调:资源开发与生态保护的动态平衡 │

└────────────────────────┘

设计意图:结构化板书突出逻辑层次,关键词与图像结合,便于学生构建知识网络,强化记忆。

六、分层作业设计

1.基础层:

⑴绘制《南极冰山形成过程示意图》,标注冰架、洋流、融化环节。

⑵简述沙特阿拉伯水资源短缺的主要原因(自然 + 人为)。

设计意图:巩固教材核心知识,强化地理过程可视化能力。

2,提升层:

⑴查阅资料,对比海水淡化(反渗透技术)与冰山运输的成本结构,完成表格:

指标 海水淡化 冰山运输

单位成本

能源消耗

环境影响

⑵分析《南极条约》对冰山利用的潜在限制,撰写 200 字短文。

设计意图:培养资料检索与对比分析能力,深化对国际法与可持续发展的理解。

3.创新层:

⑴以 “沙特水资源大臣” 身份,撰写《冰山利用项目可行性建议书》,要求:

⑵提出具体实施方案(路线、技术、规模)。

⑶评估潜在风险与应对措施(生态、经济、政治)。

附 “国际合作机制” 设计(如联合监测、收益分配)。

设计意图:模拟决策过程,整合多学科知识,提升综合应用与创新能力。

七、教学反思

1.成功之处:

⑴通过角色扮演与模拟谈判,有效激发学生参与热情,促进批判性思维与沟通能力发展。

⑵量化分析(如冰山融化计算、成本对比)与地理建模强化了科学思维,符合高二学生认知特点。

2.改进方向:

⑴增加实时数据(如南极冰架最新监测报告、沙特海水淡化技术突破),提升案例时效性。

⑵优化小组讨论规则,确保所有学生充分参与辩论,避免个别主导。

3.特色亮点:

⑴跨学科整合:融合物理(热力学、动力学)、经济(成本效益)、法律(国际条约)知识,体现地理学科综合性。

⑵价值观渗透:通过生态风险分析与国际合作讨论,培养学生全球视野与责任意识,落实 “立德树人” 目标。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理选择性必修一第四章问题研究《能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握沙特阿拉伯淡水资源短缺的自然与人文原因,理解联合国教科文组织特使对沙特水资源现状的分析。

⑵阐释南极冰山的形成机制,分析其作为淡水资源的潜力与局限性。

⑶通过案例对比,理解海水淡化、地下水开采与冰山运输的成本效益差异。

2.思想方法目标

⑴运用比较分析法,对比南极与沙特的自然环境特征,建立区域关联思维。

⑵通过地理建模(如冰山融化速率计算、运输成本估算),培养科学推理与量化分析能力。

⑶采用角色扮演与模拟谈判,体验多利益方视角下的决策过程,提升批判性思维与沟通能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:从空间维度分析南极冰山与沙特缺水的地理关联,理解跨区域资源调配的复杂性。

⑵综合思维:整合自然(洋流、气候)、人文(经济、法律)要素,系统评估冰山利用方案的可行性。

⑶人地协调观:辩证看待资源开发与生态保护的关系,树立可持续发展理念。

⑷地理实践力:通过绘制冰山运输路线图、设计谈判方案等活动,提升地理问题解决能力。

二、课标与教材分析

1.课标要求

⑴运用图表,分析海 — 气相互作用对全球水热平衡的影响(对应冰山形成与洋流运输)。

⑵结合实例,说明人类活动对水循环的影响(对应沙特地下水超采与海水淡化)。

⑶通过问题研究,探讨跨区域资源调配的可行性与环境影响(冰山运输方案评估)。

2.教材分析

⑴核心内容:

①沙特水资源困境:年降水量不足 100 毫米,地下水超采导致枯竭,海水淡化成本高昂。

②南极冰山资源:南极冰盖储存全球 72% 淡水,冰山由冰架断裂形成,年均产生量约 1800 立方千米。

⑵逻辑主线:从区域缺水现状→资源禀赋对比→跨区域调配方案→多维可行性评估,渗透综合思维与辩证分析。

3.重难点:

⑴重点:沙特缺水原因、冰山形成机制、方案评估的多维度框架。

⑵难点:冰山运输的技术挑战(融化控制、洋流利用)、国际法约束(南极条约体系)及生态风险。

三、学情分析

知识基础:学生已掌握水循环、洋流分布、气候类型等自然地理知识,对中东地区干旱环境有初步认知,但对极地地理与国际法知识较陌生。

能力特点:具备一定的图文信息提取能力,但跨学科整合(物理、经济、法律)与批判性思维仍需强化。

学习需求:对 “极端环境资源利用”“国际合作” 等现实议题兴趣浓厚,需通过案例探究与角色扮演提升参与度。

四、教学过程设计(40 分钟)

1.情景引入(3 分钟)

教师活动:

播放视频《沙特沙漠农业与南极冰架崩塌》,对比 “沙漠绿洲灌溉” 与 “冰山断裂漂移” 场景。

提问:“沙特为何被称为‘无流之国’?南极冰山能否成为其‘水塔’?”

学生活动:观察视频,结合预习资料,列举沙特缺水表现(如农业灌溉依赖地下水、海水淡化厂分布)。

设计意图:通过视觉冲击与认知冲突,激活学生兴趣,明确本课核心问题。

环节二:问题导学(5 分钟)

教师活动:

展示沙特阿拉伯水资源供需核心数据:

年用水总量(2023年):240亿立方米,其中农业用水占88%18。

供水来源:

海水淡化:年产23亿立方米(占供水总量60%),日产能超500万立方米110。

地下水开采:年开采约150亿立方米,但自然补给仅36亿立方米,赤字显著13。

水资源压力:人均可再生水资源仅78立方米/年(联合国“极度缺水”标准为1000立方米);预测2050年后水压力将进一步加剧。

数据突显严重供需失衡,依赖不可持续水源。

展示《南极冰山分布示意图》。

提出递进式问题:

沙特水资源短缺的自然与人为原因有哪些?

南极冰山是如何形成的?为何说其是 “天然淡水库”?

将冰山从南极运至沙特可能面临哪些挑战?

学生活动:

结合教材与学案资料(特使访谈、冰山数据),分组讨论并记录关键词。

代表发言,教师引导补充(如沙特农业用水占比 84%、冰山 90% 体积位于水下)。

设计意图:通过问题链引导学生自主建构知识框架,培养信息整合与逻辑表达能力。

3.新知探究 Ⅰ(沙特水资源困境)(8 分钟)

教师活动:

深度解读 “联合国教科文组织国际淡水年特使” 观点:

自然原因:副热带高压控制,年降水量<100mm,蒸发量>4000mm。

人为原因:人口增长(3600 万)、农业灌溉(小麦种植耗水量大)、地下水超采导致水位下降。

对比海水淡化与地下水开采的利弊:

海水淡化:日产能 560 万吨,但能耗高(依赖石油发电)、成本约 0.1 英镑 /m 。

地下水:曾占供水 40%,但面临枯竭与土壤盐碱化。

学生活动:

绘制《沙特水资源供需矛盾思维导图》,标注关键数据与问题。

思考:“特使为何认为‘节约用水无法根本解决问题’?”

设计意图:结合权威观点与数据,培养学生 “论从史出” 的实证思维,理解区域资源危机的系统性。

4.新知探究 Ⅱ(南极冰山形成)(7 分钟)

教师活动:

讲解冰山形成机制:

冰架断裂:南极冰盖受重力与洋流作用,边缘冰架(如罗斯冰架)断裂形成冰山。

漂移与融化:冰山随西风漂流(自西向东)移动,表层融化速率受水温、风速影响。

展示卫星图像《南极冰山 A23a 漂移轨迹》。

分析其体积变化与洋流关系。

学生活动:

绘制《南极冰山形成与运动示意图》,标注冰架、洋流、融化过程。

计算:若冰山体积为 10 m ,运输过程中融化 55%,抵达沙特后剩余水量能否满足需求?

设计意图:通过图像解读与数学建模,强化地理过程可视化与量化分析能力,衔接自然地理与现实问题。

5.深度学习(方案可行性评估)(10 分钟)

教师活动:

任务布置:以 “国际水资源合作委员会” 名义,从以下维度评估冰山利用方案:

技术可行性:运输路线(参考洋流:西风漂流→西澳大利亚寒流→南赤道暖流→季风洋流)、拖船选型、融化控制(如反光涂层、包裹隔热材料)。

经济成本:对比海水淡化(0.1 英镑 /m )与冰山运输成本(约 0.054 英镑 /m ,需考虑租金、燃料、损耗)。

生态风险:南极生物栖息地破坏、全球热量平衡扰动、海洋酸化(融冰稀释海水盐度)。

国际法依据:《南极条约》冻结主权、禁止军事活动,但未明确禁止冰山利用;《环境保护议定书》要求评估环境影响。

角色扮演:

分组:

沙特政府代表:强调用水紧迫性,主张 “短期救急”。

环保组织代表:反对开发,提出 “公地悲剧” 风险。

科研团队代表:建议小规模试点,结合洋流与气候模型优化方案。

国际观察员:协调立场,援引南极条约与案例(如阿联酋冰山运输计划)。

规则:每组 5 分钟陈述,其他组提问反驳,教师引导聚焦地理原理(如洋流动力学、生态阈值)。

学生活动:

小组合作撰写《可行性评估报告》,提炼论据(如 “冰山运输可减少沙特对化石能源依赖”“南极生态系统恢复周期长达千年”)。

模拟谈判,记录争议焦点(如 “经济利益与生态责任的优先级”)。

设计意图:通过多视角辩论与跨学科论证,深化综合思维与人地协调观,培养学生 “有理有据、辩证表达” 的能力。

6.当堂应用(4 分钟)

教师活动:

展示数据:“一座体积 10 m 的冰山,以 5km/h 速度运输 9600km,融化速率随距离增加而上升(公式:r=3.3×10 d + 0.225 - 0.075u)”。

提问:

计算抵达沙特时的剩余水量,评估是否满足需求。

提出降低融化速率的工程措施(如夜间航行、路径选择寒流海域)。

学生活动:

分组计算,汇报结果(如剩余水量约 4.5×10 m ,可满足 100 万人 1 年用水)。

结合洋流知识,设计 “最优运输路线图”(标注关键海域与洋流名称)。

设计意图:通过量化计算与方案设计,巩固新知,提升地理实践力与问题解决能力。

7.归纳总结(2 分钟)

教师活动:

绘制思维导图,梳理本课逻辑:

问题起源:沙特缺水现状与南极淡水禀赋。

方案评估:技术、经济、生态、法律四维分析。

核心结论:短期试点可行,但需以国际合作与生态保护为前提。

升华主题:“资源利用的终极目标是实现人地和谐,而非征服自然。”

学生活动:补充思维导图,记录个人观点(如 “是否支持大规模实施”)。

设计意图:通过结构化总结,强化知识体系,引导学生形成可持续发展价值观。

8.拓展提升(1 分钟)

教师活动:

布置课后任务:

基础层:绘制《南极冰山形成与运输示意图》,标注关键地理要素。

提升层:查阅《南极条约环境保护议定书》,撰写短文《冰山利用的国际法困境》。

创新层:为沙特设计 “水资源可持续利用方案”,整合海水淡化、节水农业与冰山运输。

设计意图:分层作业满足不同学习需求,延伸课堂探究,培养自主学习与创新能力。

五、教学板书设计

能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

┌────────────────────────┐

│ 核心问题:跨区域调水可行性 │

├────────────────────────┤

│ 1. 沙特水资源困境: │

│ 自然:副高控制、降水稀少、蒸发旺盛 │

│ 人为:人口增长、农业灌溉、地下水超采 │

│ 现状:海水淡化为主,成本高、依赖化石能源 │

│ 2. 南极冰山资源: │

│ 形成:冰架断裂→洋流驱动漂移 │

│ 特点:体积大(80%水下)、水质优、储量丰富│

│ 3. 方案评估框架: │

│ ┌───────────────────┐ │

│ │ 技术:路线(洋流利用)、拖船、融化控制││

│ │ 经济:成本对比(冰山 vs 海水淡化) ││

│ │ 生态:南极生物、全球气候、海洋酸化 ││

│ │ 法律:南极条约、国际合作机制 ││

│ └───────────────────┘ │

│ 4. 结论与启示: │

│ 短期试点可行,长期需综合权衡 │

│ 人地协调:资源开发与生态保护的动态平衡 │

└────────────────────────┘

设计意图:结构化板书突出逻辑层次,关键词与图像结合,便于学生构建知识网络,强化记忆。

六、分层作业设计

1.基础层:

⑴绘制《南极冰山形成过程示意图》,标注冰架、洋流、融化环节。

⑵简述沙特阿拉伯水资源短缺的主要原因(自然 + 人为)。

设计意图:巩固教材核心知识,强化地理过程可视化能力。

2,提升层:

⑴查阅资料,对比海水淡化(反渗透技术)与冰山运输的成本结构,完成表格:

指标 海水淡化 冰山运输

单位成本

能源消耗

环境影响

⑵分析《南极条约》对冰山利用的潜在限制,撰写 200 字短文。

设计意图:培养资料检索与对比分析能力,深化对国际法与可持续发展的理解。

3.创新层:

⑴以 “沙特水资源大臣” 身份,撰写《冰山利用项目可行性建议书》,要求:

⑵提出具体实施方案(路线、技术、规模)。

⑶评估潜在风险与应对措施(生态、经济、政治)。

附 “国际合作机制” 设计(如联合监测、收益分配)。

设计意图:模拟决策过程,整合多学科知识,提升综合应用与创新能力。

七、教学反思

1.成功之处:

⑴通过角色扮演与模拟谈判,有效激发学生参与热情,促进批判性思维与沟通能力发展。

⑵量化分析(如冰山融化计算、成本对比)与地理建模强化了科学思维,符合高二学生认知特点。

2.改进方向:

⑴增加实时数据(如南极冰架最新监测报告、沙特海水淡化技术突破),提升案例时效性。

⑵优化小组讨论规则,确保所有学生充分参与辩论,避免个别主导。

3.特色亮点:

⑴跨学科整合:融合物理(热力学、动力学)、经济(成本效益)、法律(国际条约)知识,体现地理学科综合性。

⑵价值观渗透:通过生态风险分析与国际合作讨论,培养学生全球视野与责任意识,落实 “立德树人” 目标。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪