第五章第二节《自然环境的地域差异性》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019)

文档属性

| 名称 | 第五章第二节《自然环境的地域差异性》教学设计--人教版(2019)地理选择性必修一人教版(2019) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理选择性必修一第五章第二节《自然环境的地域差异性》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握陆地地域分异规律(纬度地带性、干湿度地带性)、垂直地域分异规律及地方性分异规律的核心原理。

⑵能通过图表分析自然带的分布特征,解释不同尺度地域分异的成因,如通过天山垂直带谱分析水热组合对自然带分布的影响。

⑶运用案例说明自然环境差异性与人类活动的关系,如地方性分异规律对绿洲农业的影响。

2.思想方法目标

⑴建立 “空间尺度 — 影响因素 — 分异规律” 的逻辑框架,培养从现象归纳规律、从规律解释现象的科学思维。

⑵通过对比分析(如喜马拉雅山与天山垂直带谱差异)、案例探究(如哈密绿洲成因),提升地理综合分析能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:通过典型区域(如天山、非洲大陆)的自然带分布,理解不同尺度地域分异的空间特征。

⑵综合思维:结合水热条件、地形、洋流等要素,分析自然带分布的复杂性与规律性。

⑶地理实践力:通过绘制垂直带谱、设计实地考察方案,将理论知识与实践结合。

⑷人地协调观:认识自然环境差异性对人类活动的制约与启示,树立因地制宜的可持续发展观念。

二、课标教材分析

1.课程标准要求

⑴运用图表并结合实例,分析自然地理环境的整体性和地域分异规律。

⑵通过野外观察或运用视频、图像,识别主要陆地自然带,并说明其分布特征。

2.教材内容解析

⑴地域差异:从全球性、区域性到地方性的差异表现,核心是水热条件与物质迁移的空间分异。

⑵陆地地域分异规律:纬度地带性(热量主导)与干湿度地带性(水分主导),典型案例为非洲自然带分布与亚欧大陆中纬度景观变化。

⑶垂直地域分异规律:以喜马拉雅山、天山为例,分析基带、带谱数量、雪线等要素与水热组合的关系。

⑷地方性分异规律:非地带性因素(地形、洋流、岩性等)导致的局部差异,如巴塔哥尼亚荒漠、哈密绿洲。

3.教学重难点

⑴重点:垂直地域分异规律的成因与表现(基带、带谱复杂性、雪线影响因素);地方性分异规律的典型案例与机制。

⑵难点:水热组合对垂直带谱的综合影响;地方性分异与地带性规律的区别与联系。

三、学情分析

1.已有基础

⑴学生已掌握自然地理要素(气候、植被、土壤)的基本知识,了解世界气候类型分布及成因。

⑵对水平地域分异规律(如从赤道到两极的自然带变化)有初步认识,但对垂直分异和地方性分异的理解较浅。

2.认知特点

⑴高二学生具备一定的逻辑推理和图表分析能力,但对复杂机制(如水热组合对雪线的影响)仍需直观案例支撑。

⑵对贴近生活的实例(如家乡的绿洲、山地景观)兴趣浓厚,可结合本地资源提升参与度。

3.常见误区

⑴混淆垂直分异与纬度分异的主导因素,忽视地形对水分再分配的作用。

⑵难以区分地方性分异与地带性规律,如将绿洲分布简单归因于纬度或海陆位置。

四、教学过程设计

1.情景引入(3 分钟)

教师活动:

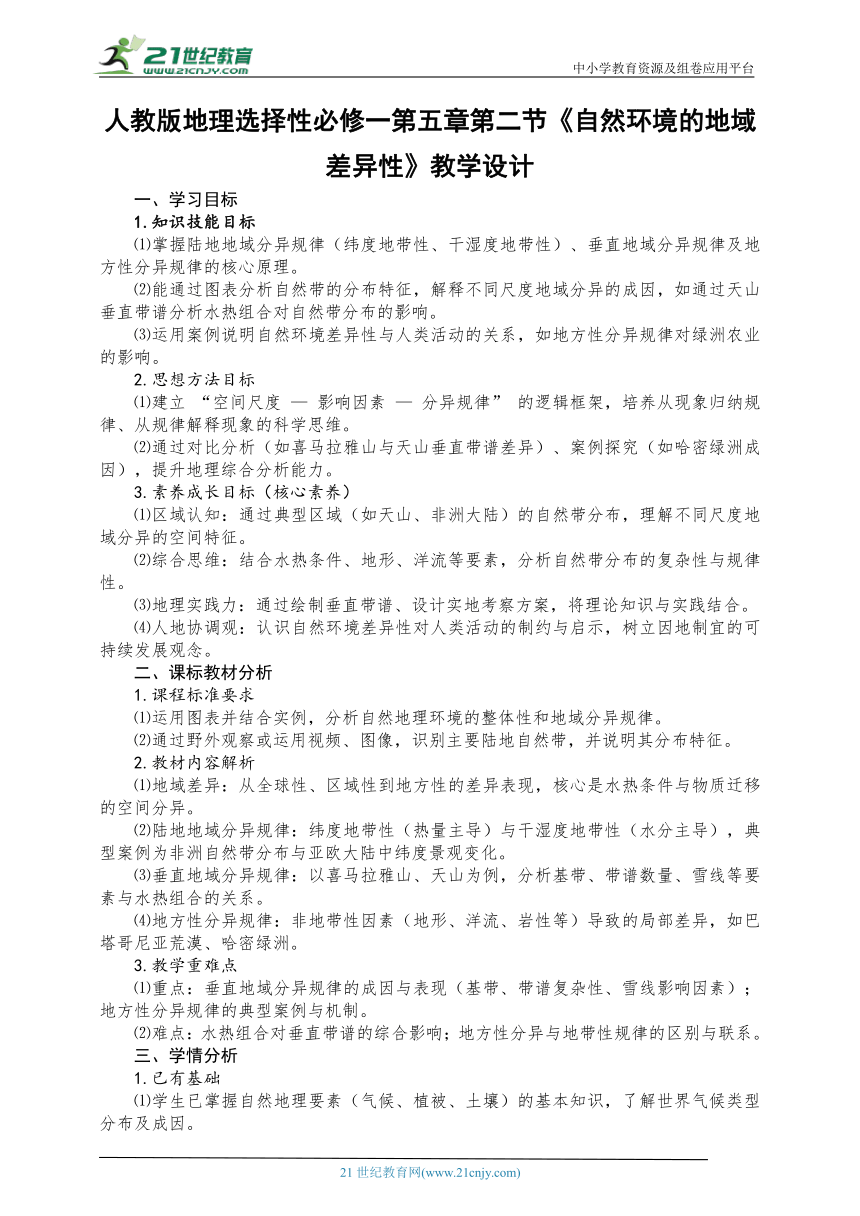

播放新疆天山航拍视频,展示从山麓荒漠到山顶冰雪的垂直景观。

提问:

为什么同一座山会有如此丰富的景观差异?这种差异与水平方向的自然带变化有何异同?

展示世界陆地自然带分布图,引导学生观察不同纬度、海陆位置的景观差异,引出课题。

学生活动:

观看视频并结合已有知识,思考地域差异的表现与成因,尝试列举不同尺度的分异现象(如热带雨林与寒带冰原、沿海森林与内陆荒漠)。

设计意图:

通过视觉冲击与问题链激发兴趣,唤醒学生对自然带分布的已有认知,为后续规律总结铺垫。

联系本地案例(天山),增强区域认知与学习代入感。

2.问题导学(5 分钟)

教师活动:

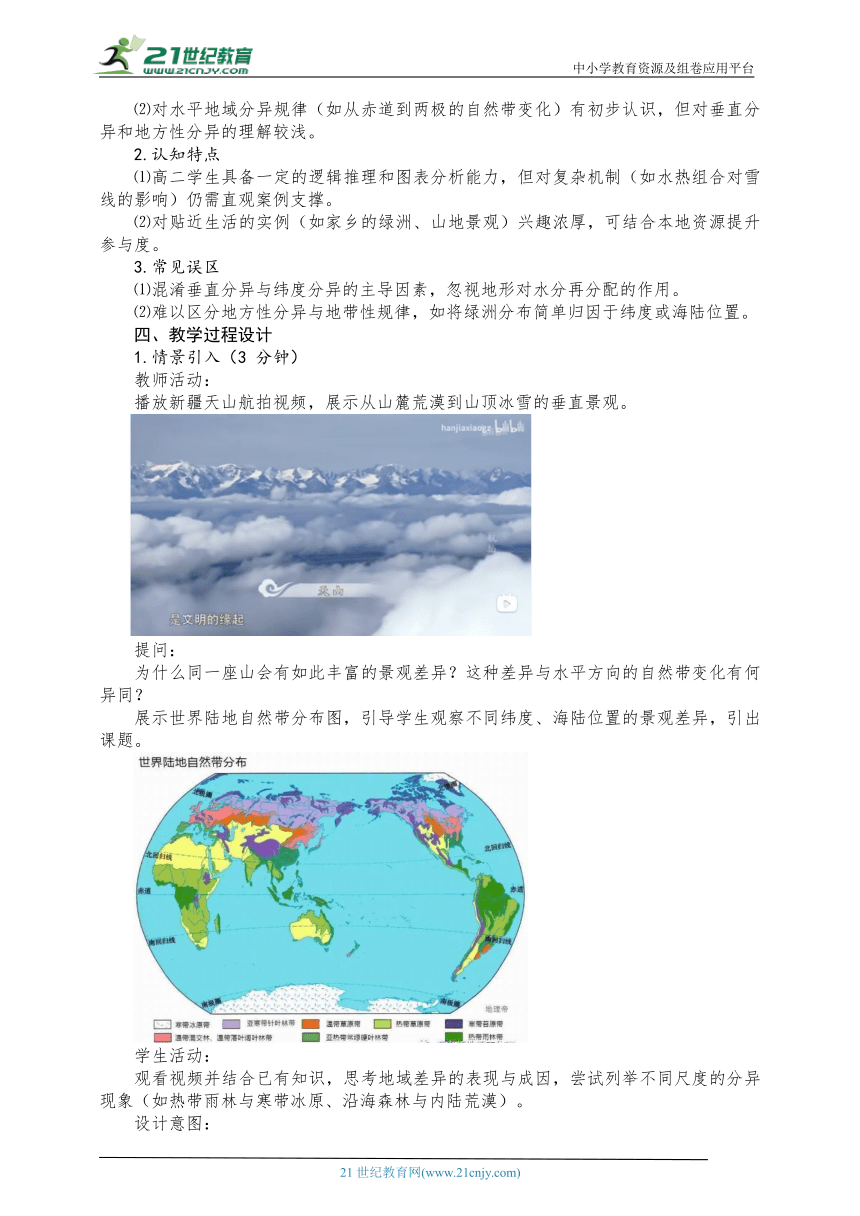

分发 “地域分异规律对比表”(含纬度、干湿度、垂直、地方性分异的空白表格),提出核心问题:

分异规律 定义 主要原因 主要分布地区

由赤道到两极的地域分异

由沿海到内陆的地域分异

山地的垂直地域分异

⑴从海南岛到漠河,自然带如何变化?主导因素是什么?(纬度地带性)

⑵从我国东北到西北,植被类型有何递变规律?为什么中纬度地区这种变化更明显?(干湿度地带性)

⑶山地垂直带谱与水平自然带分布有何相似性?哪些因素影响带谱的复杂程度?(垂直分异)

⑷为什么沙漠中会出现绿洲?哪些非地带性因素可能导致自然带分布‘异常’?(地方性分异)

学生活动:

结合教材与已有知识,分组讨论问题并完成表格填空,推选代表分享观点。

设计意图:

通过结构化对比,引导学生自主归纳分异规律的核心要素(影响因素、分布特征、典型案例),培养综合思维与归纳能力。

问题层层递进,从已知规律(水平分异)过渡到未知领域(垂直与地方性分异),构建完整的知识体系。

3.新知探究Ⅰ:陆地地域分异规律(8 分钟)

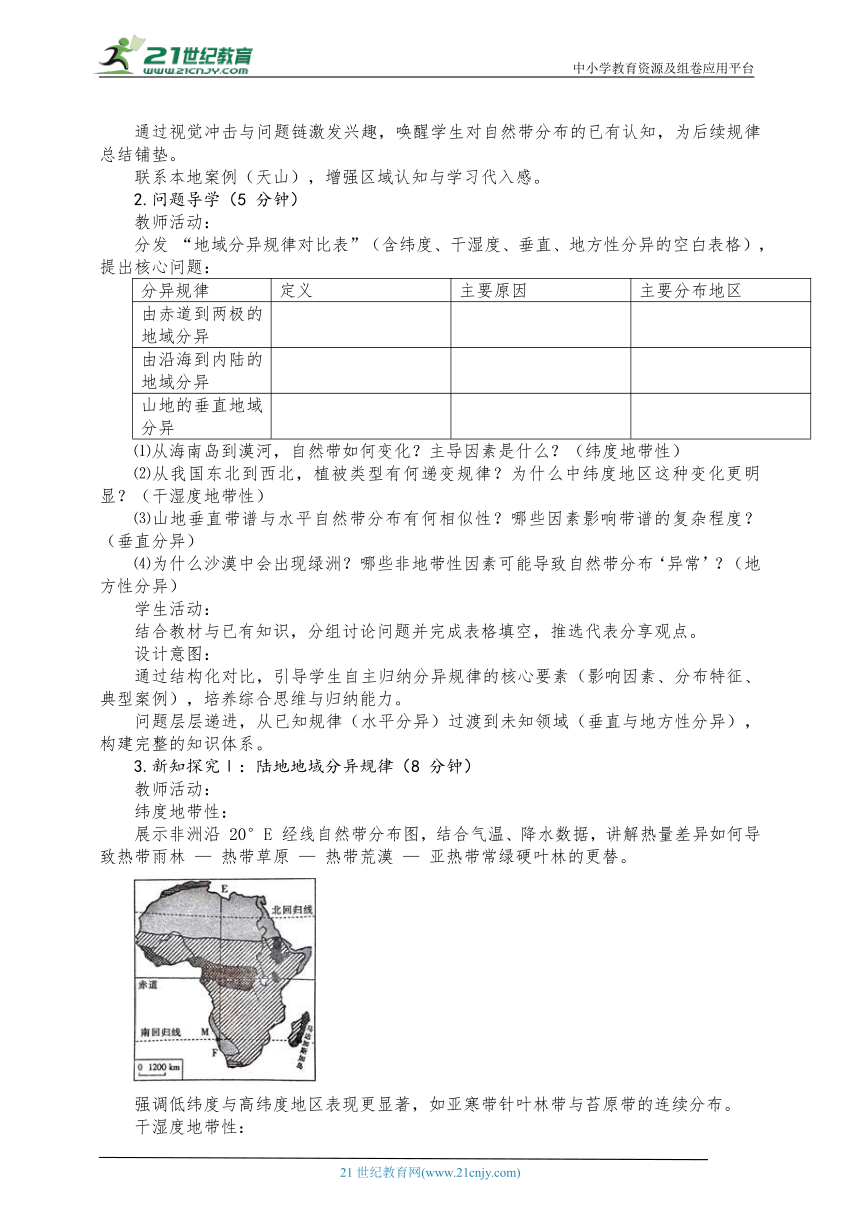

教师活动:

纬度地带性:

展示非洲沿 20°E 经线自然带分布图,结合气温、降水数据,讲解热量差异如何导致热带雨林 — 热带草原 — 热带荒漠 — 亚热带常绿硬叶林的更替。

强调低纬度与高纬度地区表现更显著,如亚寒带针叶林带与苔原带的连续分布。

干湿度地带性:

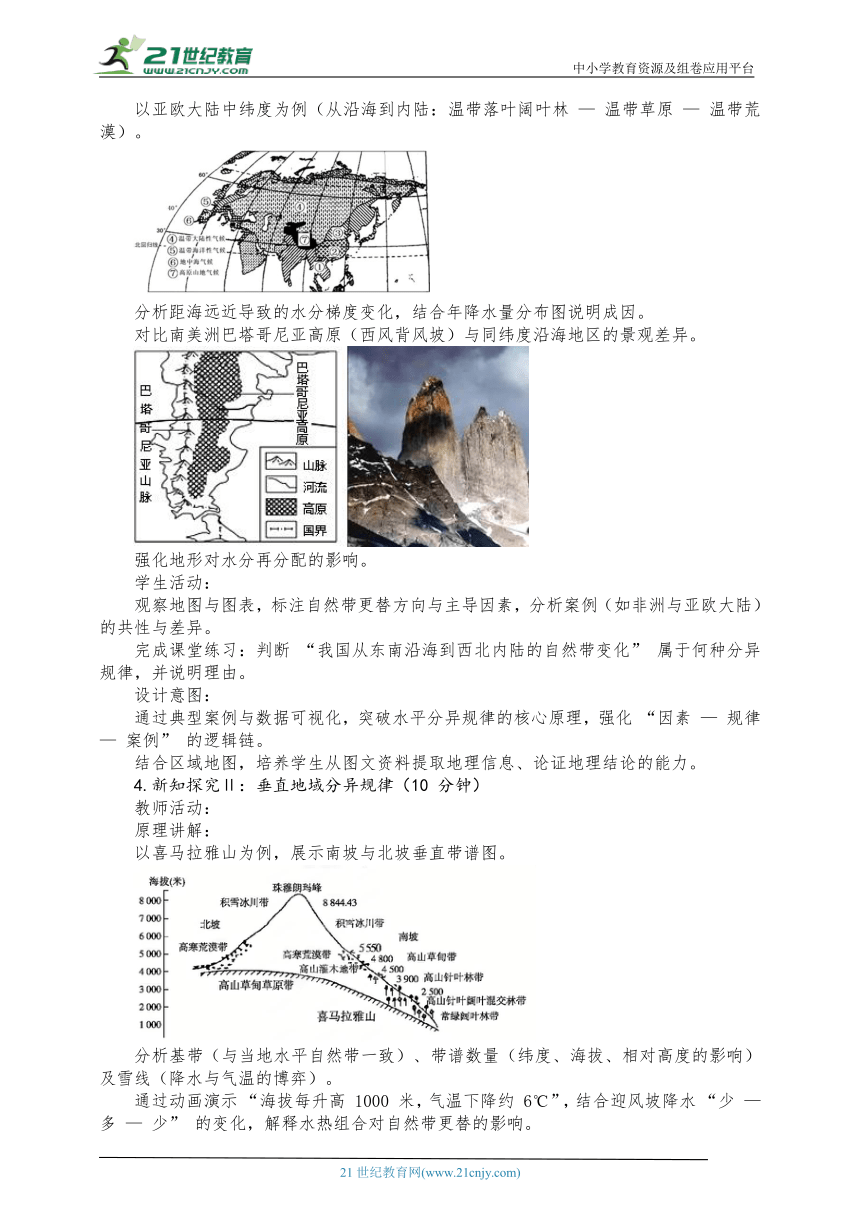

以亚欧大陆中纬度为例(从沿海到内陆:温带落叶阔叶林 — 温带草原 — 温带荒漠)。

分析距海远近导致的水分梯度变化,结合年降水量分布图说明成因。

对比南美洲巴塔哥尼亚高原(西风背风坡)与同纬度沿海地区的景观差异。

强化地形对水分再分配的影响。

学生活动:

观察地图与图表,标注自然带更替方向与主导因素,分析案例(如非洲与亚欧大陆)的共性与差异。

完成课堂练习:判断 “我国从东南沿海到西北内陆的自然带变化” 属于何种分异规律,并说明理由。

设计意图:

通过典型案例与数据可视化,突破水平分异规律的核心原理,强化 “因素 — 规律 — 案例” 的逻辑链。

结合区域地图,培养学生从图文资料提取地理信息、论证地理结论的能力。

4.新知探究Ⅱ:垂直地域分异规律(10 分钟)

教师活动:

原理讲解:

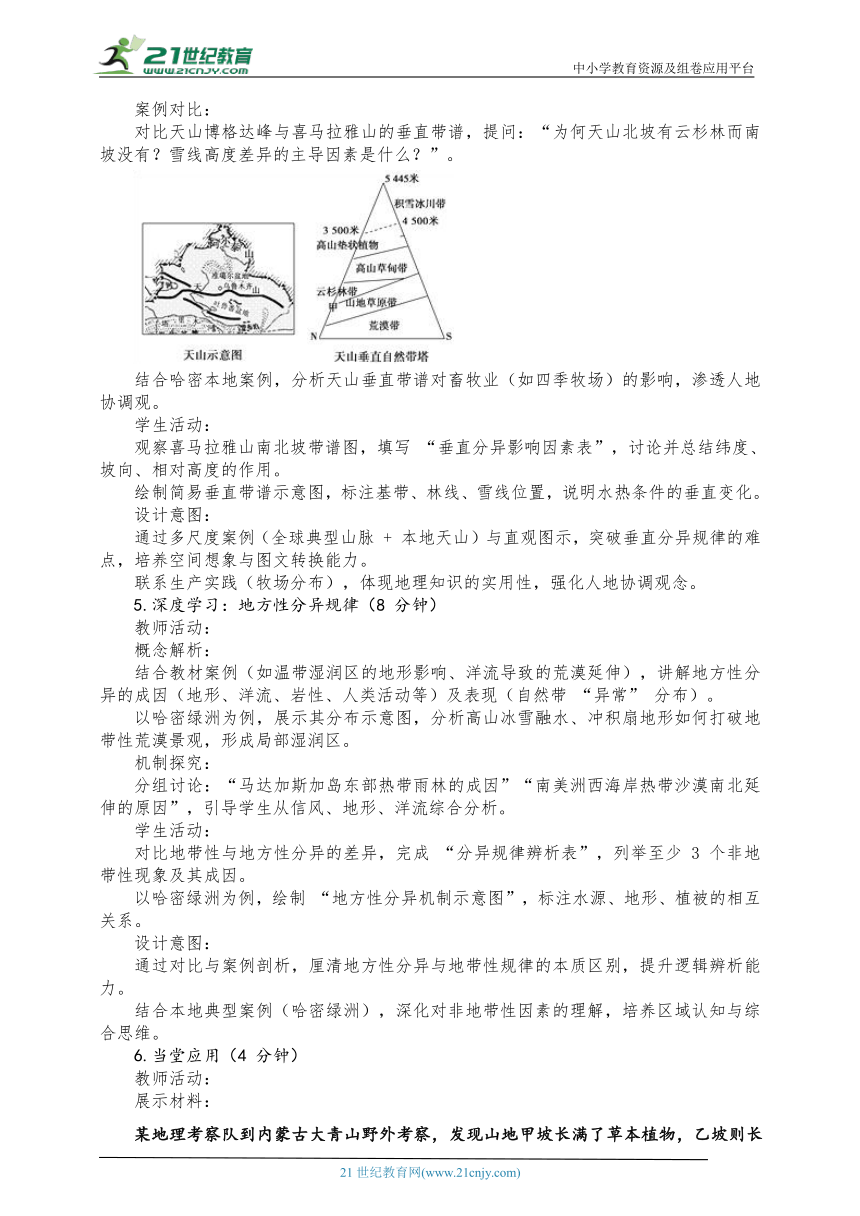

以喜马拉雅山为例,展示南坡与北坡垂直带谱图。

分析基带(与当地水平自然带一致)、带谱数量(纬度、海拔、相对高度的影响)及雪线(降水与气温的博弈)。

通过动画演示 “海拔每升高 1000 米,气温下降约 6℃”,结合迎风坡降水 “少 — 多 — 少” 的变化,解释水热组合对自然带更替的影响。

案例对比:

对比天山博格达峰与喜马拉雅山的垂直带谱,提问:“为何天山北坡有云杉林而南坡没有?雪线高度差异的主导因素是什么?”。

结合哈密本地案例,分析天山垂直带谱对畜牧业(如四季牧场)的影响,渗透人地协调观。

学生活动:

观察喜马拉雅山南北坡带谱图,填写 “垂直分异影响因素表”,讨论并总结纬度、坡向、相对高度的作用。

绘制简易垂直带谱示意图,标注基带、林线、雪线位置,说明水热条件的垂直变化。

设计意图:

通过多尺度案例(全球典型山脉 + 本地天山)与直观图示,突破垂直分异规律的难点,培养空间想象与图文转换能力。

联系生产实践(牧场分布),体现地理知识的实用性,强化人地协调观念。

5.深度学习:地方性分异规律(8 分钟)

教师活动:

概念解析:

结合教材案例(如温带湿润区的地形影响、洋流导致的荒漠延伸),讲解地方性分异的成因(地形、洋流、岩性、人类活动等)及表现(自然带 “异常” 分布)。

以哈密绿洲为例,展示其分布示意图,分析高山冰雪融水、冲积扇地形如何打破地带性荒漠景观,形成局部湿润区。

机制探究:

分组讨论:“马达加斯加岛东部热带雨林的成因”“南美洲西海岸热带沙漠南北延伸的原因”,引导学生从信风、地形、洋流综合分析。

学生活动:

对比地带性与地方性分异的差异,完成 “分异规律辨析表”,列举至少 3 个非地带性现象及其成因。

以哈密绿洲为例,绘制 “地方性分异机制示意图”,标注水源、地形、植被的相互关系。

设计意图:

通过对比与案例剖析,厘清地方性分异与地带性规律的本质区别,提升逻辑辨析能力。

结合本地典型案例(哈密绿洲),深化对非地带性因素的理解,培养区域认知与综合思维。

6.当堂应用(4 分钟)

教师活动:

展示材料:

某地理考察队到内蒙古大青山野外考察,发现山地甲坡长满了草本植物,乙坡则长满了白桦林和灌木。随着海拔升高,坡面植被差异减少。如图为考察队员拍摄的照片。据此完成1~3题。

1.推测甲坡为( )

A.阳坡、迎风坡 B.阳坡、背风坡

C.阴坡、迎风坡 D.阴坡、背风坡

2.影响山地两坡植被差异的主要因素是( )

A.热量 B.降水

C.岩性 D.水分

3.随着海拔的升高,不同坡向坡面植被差异减少,原因是( )

A.坡度迅速变陡 B.坡面面积变小

C.风力差异减小 D.人类活动减少

学生活动:

独立完成图表分析与问题解答,部分学生上台展示答案并阐述推理过程。

同伴互评,教师针对性点评,强调 “先判断地带性规律,再分析非地带性干扰” 的解题思路。

第1题,由材料可知,当地为内蒙古,为温带季风气候向温带大陆性气候的过渡区,且地形抬升作用较弱,降水较少,阳坡蒸发旺盛,土壤中的含水量较少,不适宜生长树木,适宜生长草类;阴坡蒸发较弱,土壤中的含水量较大,适宜生长树木,因此,甲坡为阳坡,乙坡为阴坡;甲坡为东南季风的迎风坡,乙坡为东南季风的背风坡。综上所述,A正确。第2题,由上题分析可知,影响山地两坡植被差异的主要因素是土壤中的水分差异,D正确,与热量、岩性关系不大,两坡降水差异不大,而且甲坡为迎风坡,甲坡的降水量有可能略多于乙坡,如果单从降水多少来看,甲坡生长森林的可能性更大,不符合实际情况,A、B、C错误。第3题,随着海拔的升高,山体的坡面面积变小,不同坡向坡面植被差异减少,B正确;不是所有的山体顶端附近都是陡坡,A错误;风力差异、人类活动对不同坡向坡面植被差异影响不大,C、D错误。

设计意图:

通过典型例题巩固所学规律,强化图表判读与逻辑推理能力,及时反馈学习效果。

规范答题语言与思维流程,为高考综合题训练奠定基础。

7.归纳总结(2 分钟)

教师活动:

结合板书思维导图,从 “空间尺度 — 分异规律 — 核心机制 — 典型案例” 四个维度系统梳理本节课知识。

强调自然环境差异性的本质是 “水热组合的空间分异”,并指出其对农业、交通、聚落等人类活动的影响(如垂直农业、绿洲灌溉)。

学生活动:

跟随教师思路回顾重点内容,补充完善课堂笔记,标注仍存疑问的知识点。

提出问题,师生共同答疑(如 “如何根据垂直带谱判断山地所处纬度?”)。

设计意图:

通过结构化总结,帮助学生构建完整的知识体系,强化记忆与理解。

预留提问时间,针对性解决个性化困惑,体现以学生为中心的教学理念。

8.拓展提升(5 分钟)

教师活动:

跨学科链接:

结合生物群落演替理论,分析垂直带谱中植被类型的生态适应性(如高山草甸的耐寒机制)。

联系物理学科,解释 “迎风坡降水多于背风坡” 的大气环流原理(地形抬升与焚风效应)。

实践探究:

布置课后任务:“设计一份天山垂直带谱考察方案”,要求包含考察目的、路线规划、数据采集方法(如植被样方调查、气温降水测量)。

推荐纪录片《航拍中国 新疆篇》与学术论文《新疆哈密天然草原垂直带监测结果分析》,鼓励深入探究。

学生活动:

分组讨论考察方案,初步拟定路线(如从哈密盆地到天山北坡)与分工(观测、记录、摄影)。

课后自主观看纪录片或阅读文献,撰写简短观后感或文献综述。

设计意图:

通过跨学科融合,拓宽学生知识面,培养综合思维与科学探究精神。

以实践性作业为载体,提升地理实践力与创新能力,呼应核心素养目标。

五、教学板书设计

自然环境的地域差异性

├─ 地域差异

│ ├─ 表现:全球性、区域性、地方性

│ └─ 成因:水热组合、物质迁移

├─ 陆地地域分异规律

│ ├─ 纬度地带性(热量主导)

│ │ ├─ 分布:低纬与高纬地区

│ │ └─ 案例:非洲自然带分布

│ └─ 干湿度地带性(水分主导)

│ ├─ 分布:中纬度地区

│ └─ 案例:亚欧大陆中纬度景观

├─ 垂直地域分异规律

│ ├─ 成因:海拔导致水热组合变化

│ ├─ 特征:基带与水平带一致,带谱与纬度分异相似

│ ├─ 影响因素:纬度、海拔、相对高度、坡向

│ └─ 案例:喜马拉雅山、天山博格达峰

└─ 地方性分异规律

├─ 成因:地形、洋流、岩性、人类活动

├─ 表现:自然带“异常”分布

└─ 案例:哈密绿洲、巴塔哥尼亚荒漠

设计意图:

以思维导图形式呈现知识逻辑,层次分明,便于学生理解与记忆。

突出各分异规律的核心要素与内在联系,强化 “因素 — 规律 — 案例” 的分析框架。

六、分层作业设计

1.基础性作业(全体学生必做)

任务 1:填写 “自然环境地域分异规律对比表”,归纳纬度、干湿度、垂直、地方性分异的主导因素、分布特征与典型案例。

分异规律 定义 主要原因 主要分布地区

由赤道到两极的地域分异

由沿海到内陆的地域分异

山地的垂直地域分异

任务 2:阅读教材图文资料,绘制天山博格达峰垂直带谱示意图,标注基带、云杉林带、雪线位置,并简要说明成因。

设计意图:

通过表格归纳与绘图练习,巩固基础知识与图表技能,强化对核心规律的记忆。

结合本地案例(天山),提升区域认知与图文转换能力。

2.能力提升性作业(中等及以上学生选做)

任务 1:分析 “南美洲安第斯山脉南段东西两侧自然带差异”,从地形、大气环流、洋流角度撰写 200 字左右的成因分析报告。

任务 2:查阅资料,对比 “喜马拉雅山南坡与北坡垂直带谱差异”,制作 PPT 展示并解释其对登山路线选择的影响。

设计意图:

通过案例分析与跨学科整合(地理 + 信息技术),培养综合思维与问题解决能力。

引导学生从地理视角关注现实问题(登山路线),体现人地协调观念。

3.拓展探究性作业(学有余力学生选做)

任务 1:实地考察本地某山地(如哈密天山余脉),记录不同海拔的植被类型、土壤特征与微气候数据,撰写考察报告并分析分异规律。

任务 2:结合全球气候变化,探讨 “天山雪线上升对绿洲农业的潜在影响”,提出适应性对策(如水资源管理、作物品种改良)。

设计意图:

通过实践调查与科学探究,提升地理实践力与创新思维,落实核心素养目标。

联系热点问题(气候变暖),培养学生的环境意识与社会责任感。

七、教学反思与评价

1.教学反思

⑴成功之处:

①结合新疆本地案例(天山、哈密绿洲),增强了学生的区域认知与学习兴趣,有效突破垂直分异与地方性分异的难点。

②通过问题链、对比表格、思维导图等工具,引导学生自主构建知识体系,提升了综合思维与归纳能力。

⑵改进方向:

①增加小组合作活动的深度,如设计 “分异规律角色扮演”(学生分别模拟太阳辐射、地形、洋流等要素,演示对自然带分布的影响)。

②优化多媒体资源,利用 3D 建模软件动态展示垂直带谱的水热变化过程,增强直观性。

2.评价方式

⑴过程性评价:通过课堂提问、小组讨论、绘图练习等,及时反馈学生对分异规律的理解程度,调整教学节奏。

⑵终结性评价:结合分层作业与单元测试,重点考查图表分析(如垂直带谱判读)、案例解释(如地方性分异成因)与逻辑表达能力。

⑶自我评价与互评:学生通过填写 “学习反思表”,总结收获与困惑;同伴互评考察报告或 PPT,促进批判性思维与合作能力。

设计意图:

通过多元化评价,全面诊断学生的学习效果,针对性改进教学策略。

强调过程性评价与核心素养的关联,体现 “教 — 学 — 评” 一体化理念。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理选择性必修一第五章第二节《自然环境的地域差异性》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握陆地地域分异规律(纬度地带性、干湿度地带性)、垂直地域分异规律及地方性分异规律的核心原理。

⑵能通过图表分析自然带的分布特征,解释不同尺度地域分异的成因,如通过天山垂直带谱分析水热组合对自然带分布的影响。

⑶运用案例说明自然环境差异性与人类活动的关系,如地方性分异规律对绿洲农业的影响。

2.思想方法目标

⑴建立 “空间尺度 — 影响因素 — 分异规律” 的逻辑框架,培养从现象归纳规律、从规律解释现象的科学思维。

⑵通过对比分析(如喜马拉雅山与天山垂直带谱差异)、案例探究(如哈密绿洲成因),提升地理综合分析能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:通过典型区域(如天山、非洲大陆)的自然带分布,理解不同尺度地域分异的空间特征。

⑵综合思维:结合水热条件、地形、洋流等要素,分析自然带分布的复杂性与规律性。

⑶地理实践力:通过绘制垂直带谱、设计实地考察方案,将理论知识与实践结合。

⑷人地协调观:认识自然环境差异性对人类活动的制约与启示,树立因地制宜的可持续发展观念。

二、课标教材分析

1.课程标准要求

⑴运用图表并结合实例,分析自然地理环境的整体性和地域分异规律。

⑵通过野外观察或运用视频、图像,识别主要陆地自然带,并说明其分布特征。

2.教材内容解析

⑴地域差异:从全球性、区域性到地方性的差异表现,核心是水热条件与物质迁移的空间分异。

⑵陆地地域分异规律:纬度地带性(热量主导)与干湿度地带性(水分主导),典型案例为非洲自然带分布与亚欧大陆中纬度景观变化。

⑶垂直地域分异规律:以喜马拉雅山、天山为例,分析基带、带谱数量、雪线等要素与水热组合的关系。

⑷地方性分异规律:非地带性因素(地形、洋流、岩性等)导致的局部差异,如巴塔哥尼亚荒漠、哈密绿洲。

3.教学重难点

⑴重点:垂直地域分异规律的成因与表现(基带、带谱复杂性、雪线影响因素);地方性分异规律的典型案例与机制。

⑵难点:水热组合对垂直带谱的综合影响;地方性分异与地带性规律的区别与联系。

三、学情分析

1.已有基础

⑴学生已掌握自然地理要素(气候、植被、土壤)的基本知识,了解世界气候类型分布及成因。

⑵对水平地域分异规律(如从赤道到两极的自然带变化)有初步认识,但对垂直分异和地方性分异的理解较浅。

2.认知特点

⑴高二学生具备一定的逻辑推理和图表分析能力,但对复杂机制(如水热组合对雪线的影响)仍需直观案例支撑。

⑵对贴近生活的实例(如家乡的绿洲、山地景观)兴趣浓厚,可结合本地资源提升参与度。

3.常见误区

⑴混淆垂直分异与纬度分异的主导因素,忽视地形对水分再分配的作用。

⑵难以区分地方性分异与地带性规律,如将绿洲分布简单归因于纬度或海陆位置。

四、教学过程设计

1.情景引入(3 分钟)

教师活动:

播放新疆天山航拍视频,展示从山麓荒漠到山顶冰雪的垂直景观。

提问:

为什么同一座山会有如此丰富的景观差异?这种差异与水平方向的自然带变化有何异同?

展示世界陆地自然带分布图,引导学生观察不同纬度、海陆位置的景观差异,引出课题。

学生活动:

观看视频并结合已有知识,思考地域差异的表现与成因,尝试列举不同尺度的分异现象(如热带雨林与寒带冰原、沿海森林与内陆荒漠)。

设计意图:

通过视觉冲击与问题链激发兴趣,唤醒学生对自然带分布的已有认知,为后续规律总结铺垫。

联系本地案例(天山),增强区域认知与学习代入感。

2.问题导学(5 分钟)

教师活动:

分发 “地域分异规律对比表”(含纬度、干湿度、垂直、地方性分异的空白表格),提出核心问题:

分异规律 定义 主要原因 主要分布地区

由赤道到两极的地域分异

由沿海到内陆的地域分异

山地的垂直地域分异

⑴从海南岛到漠河,自然带如何变化?主导因素是什么?(纬度地带性)

⑵从我国东北到西北,植被类型有何递变规律?为什么中纬度地区这种变化更明显?(干湿度地带性)

⑶山地垂直带谱与水平自然带分布有何相似性?哪些因素影响带谱的复杂程度?(垂直分异)

⑷为什么沙漠中会出现绿洲?哪些非地带性因素可能导致自然带分布‘异常’?(地方性分异)

学生活动:

结合教材与已有知识,分组讨论问题并完成表格填空,推选代表分享观点。

设计意图:

通过结构化对比,引导学生自主归纳分异规律的核心要素(影响因素、分布特征、典型案例),培养综合思维与归纳能力。

问题层层递进,从已知规律(水平分异)过渡到未知领域(垂直与地方性分异),构建完整的知识体系。

3.新知探究Ⅰ:陆地地域分异规律(8 分钟)

教师活动:

纬度地带性:

展示非洲沿 20°E 经线自然带分布图,结合气温、降水数据,讲解热量差异如何导致热带雨林 — 热带草原 — 热带荒漠 — 亚热带常绿硬叶林的更替。

强调低纬度与高纬度地区表现更显著,如亚寒带针叶林带与苔原带的连续分布。

干湿度地带性:

以亚欧大陆中纬度为例(从沿海到内陆:温带落叶阔叶林 — 温带草原 — 温带荒漠)。

分析距海远近导致的水分梯度变化,结合年降水量分布图说明成因。

对比南美洲巴塔哥尼亚高原(西风背风坡)与同纬度沿海地区的景观差异。

强化地形对水分再分配的影响。

学生活动:

观察地图与图表,标注自然带更替方向与主导因素,分析案例(如非洲与亚欧大陆)的共性与差异。

完成课堂练习:判断 “我国从东南沿海到西北内陆的自然带变化” 属于何种分异规律,并说明理由。

设计意图:

通过典型案例与数据可视化,突破水平分异规律的核心原理,强化 “因素 — 规律 — 案例” 的逻辑链。

结合区域地图,培养学生从图文资料提取地理信息、论证地理结论的能力。

4.新知探究Ⅱ:垂直地域分异规律(10 分钟)

教师活动:

原理讲解:

以喜马拉雅山为例,展示南坡与北坡垂直带谱图。

分析基带(与当地水平自然带一致)、带谱数量(纬度、海拔、相对高度的影响)及雪线(降水与气温的博弈)。

通过动画演示 “海拔每升高 1000 米,气温下降约 6℃”,结合迎风坡降水 “少 — 多 — 少” 的变化,解释水热组合对自然带更替的影响。

案例对比:

对比天山博格达峰与喜马拉雅山的垂直带谱,提问:“为何天山北坡有云杉林而南坡没有?雪线高度差异的主导因素是什么?”。

结合哈密本地案例,分析天山垂直带谱对畜牧业(如四季牧场)的影响,渗透人地协调观。

学生活动:

观察喜马拉雅山南北坡带谱图,填写 “垂直分异影响因素表”,讨论并总结纬度、坡向、相对高度的作用。

绘制简易垂直带谱示意图,标注基带、林线、雪线位置,说明水热条件的垂直变化。

设计意图:

通过多尺度案例(全球典型山脉 + 本地天山)与直观图示,突破垂直分异规律的难点,培养空间想象与图文转换能力。

联系生产实践(牧场分布),体现地理知识的实用性,强化人地协调观念。

5.深度学习:地方性分异规律(8 分钟)

教师活动:

概念解析:

结合教材案例(如温带湿润区的地形影响、洋流导致的荒漠延伸),讲解地方性分异的成因(地形、洋流、岩性、人类活动等)及表现(自然带 “异常” 分布)。

以哈密绿洲为例,展示其分布示意图,分析高山冰雪融水、冲积扇地形如何打破地带性荒漠景观,形成局部湿润区。

机制探究:

分组讨论:“马达加斯加岛东部热带雨林的成因”“南美洲西海岸热带沙漠南北延伸的原因”,引导学生从信风、地形、洋流综合分析。

学生活动:

对比地带性与地方性分异的差异,完成 “分异规律辨析表”,列举至少 3 个非地带性现象及其成因。

以哈密绿洲为例,绘制 “地方性分异机制示意图”,标注水源、地形、植被的相互关系。

设计意图:

通过对比与案例剖析,厘清地方性分异与地带性规律的本质区别,提升逻辑辨析能力。

结合本地典型案例(哈密绿洲),深化对非地带性因素的理解,培养区域认知与综合思维。

6.当堂应用(4 分钟)

教师活动:

展示材料:

某地理考察队到内蒙古大青山野外考察,发现山地甲坡长满了草本植物,乙坡则长满了白桦林和灌木。随着海拔升高,坡面植被差异减少。如图为考察队员拍摄的照片。据此完成1~3题。

1.推测甲坡为( )

A.阳坡、迎风坡 B.阳坡、背风坡

C.阴坡、迎风坡 D.阴坡、背风坡

2.影响山地两坡植被差异的主要因素是( )

A.热量 B.降水

C.岩性 D.水分

3.随着海拔的升高,不同坡向坡面植被差异减少,原因是( )

A.坡度迅速变陡 B.坡面面积变小

C.风力差异减小 D.人类活动减少

学生活动:

独立完成图表分析与问题解答,部分学生上台展示答案并阐述推理过程。

同伴互评,教师针对性点评,强调 “先判断地带性规律,再分析非地带性干扰” 的解题思路。

第1题,由材料可知,当地为内蒙古,为温带季风气候向温带大陆性气候的过渡区,且地形抬升作用较弱,降水较少,阳坡蒸发旺盛,土壤中的含水量较少,不适宜生长树木,适宜生长草类;阴坡蒸发较弱,土壤中的含水量较大,适宜生长树木,因此,甲坡为阳坡,乙坡为阴坡;甲坡为东南季风的迎风坡,乙坡为东南季风的背风坡。综上所述,A正确。第2题,由上题分析可知,影响山地两坡植被差异的主要因素是土壤中的水分差异,D正确,与热量、岩性关系不大,两坡降水差异不大,而且甲坡为迎风坡,甲坡的降水量有可能略多于乙坡,如果单从降水多少来看,甲坡生长森林的可能性更大,不符合实际情况,A、B、C错误。第3题,随着海拔的升高,山体的坡面面积变小,不同坡向坡面植被差异减少,B正确;不是所有的山体顶端附近都是陡坡,A错误;风力差异、人类活动对不同坡向坡面植被差异影响不大,C、D错误。

设计意图:

通过典型例题巩固所学规律,强化图表判读与逻辑推理能力,及时反馈学习效果。

规范答题语言与思维流程,为高考综合题训练奠定基础。

7.归纳总结(2 分钟)

教师活动:

结合板书思维导图,从 “空间尺度 — 分异规律 — 核心机制 — 典型案例” 四个维度系统梳理本节课知识。

强调自然环境差异性的本质是 “水热组合的空间分异”,并指出其对农业、交通、聚落等人类活动的影响(如垂直农业、绿洲灌溉)。

学生活动:

跟随教师思路回顾重点内容,补充完善课堂笔记,标注仍存疑问的知识点。

提出问题,师生共同答疑(如 “如何根据垂直带谱判断山地所处纬度?”)。

设计意图:

通过结构化总结,帮助学生构建完整的知识体系,强化记忆与理解。

预留提问时间,针对性解决个性化困惑,体现以学生为中心的教学理念。

8.拓展提升(5 分钟)

教师活动:

跨学科链接:

结合生物群落演替理论,分析垂直带谱中植被类型的生态适应性(如高山草甸的耐寒机制)。

联系物理学科,解释 “迎风坡降水多于背风坡” 的大气环流原理(地形抬升与焚风效应)。

实践探究:

布置课后任务:“设计一份天山垂直带谱考察方案”,要求包含考察目的、路线规划、数据采集方法(如植被样方调查、气温降水测量)。

推荐纪录片《航拍中国 新疆篇》与学术论文《新疆哈密天然草原垂直带监测结果分析》,鼓励深入探究。

学生活动:

分组讨论考察方案,初步拟定路线(如从哈密盆地到天山北坡)与分工(观测、记录、摄影)。

课后自主观看纪录片或阅读文献,撰写简短观后感或文献综述。

设计意图:

通过跨学科融合,拓宽学生知识面,培养综合思维与科学探究精神。

以实践性作业为载体,提升地理实践力与创新能力,呼应核心素养目标。

五、教学板书设计

自然环境的地域差异性

├─ 地域差异

│ ├─ 表现:全球性、区域性、地方性

│ └─ 成因:水热组合、物质迁移

├─ 陆地地域分异规律

│ ├─ 纬度地带性(热量主导)

│ │ ├─ 分布:低纬与高纬地区

│ │ └─ 案例:非洲自然带分布

│ └─ 干湿度地带性(水分主导)

│ ├─ 分布:中纬度地区

│ └─ 案例:亚欧大陆中纬度景观

├─ 垂直地域分异规律

│ ├─ 成因:海拔导致水热组合变化

│ ├─ 特征:基带与水平带一致,带谱与纬度分异相似

│ ├─ 影响因素:纬度、海拔、相对高度、坡向

│ └─ 案例:喜马拉雅山、天山博格达峰

└─ 地方性分异规律

├─ 成因:地形、洋流、岩性、人类活动

├─ 表现:自然带“异常”分布

└─ 案例:哈密绿洲、巴塔哥尼亚荒漠

设计意图:

以思维导图形式呈现知识逻辑,层次分明,便于学生理解与记忆。

突出各分异规律的核心要素与内在联系,强化 “因素 — 规律 — 案例” 的分析框架。

六、分层作业设计

1.基础性作业(全体学生必做)

任务 1:填写 “自然环境地域分异规律对比表”,归纳纬度、干湿度、垂直、地方性分异的主导因素、分布特征与典型案例。

分异规律 定义 主要原因 主要分布地区

由赤道到两极的地域分异

由沿海到内陆的地域分异

山地的垂直地域分异

任务 2:阅读教材图文资料,绘制天山博格达峰垂直带谱示意图,标注基带、云杉林带、雪线位置,并简要说明成因。

设计意图:

通过表格归纳与绘图练习,巩固基础知识与图表技能,强化对核心规律的记忆。

结合本地案例(天山),提升区域认知与图文转换能力。

2.能力提升性作业(中等及以上学生选做)

任务 1:分析 “南美洲安第斯山脉南段东西两侧自然带差异”,从地形、大气环流、洋流角度撰写 200 字左右的成因分析报告。

任务 2:查阅资料,对比 “喜马拉雅山南坡与北坡垂直带谱差异”,制作 PPT 展示并解释其对登山路线选择的影响。

设计意图:

通过案例分析与跨学科整合(地理 + 信息技术),培养综合思维与问题解决能力。

引导学生从地理视角关注现实问题(登山路线),体现人地协调观念。

3.拓展探究性作业(学有余力学生选做)

任务 1:实地考察本地某山地(如哈密天山余脉),记录不同海拔的植被类型、土壤特征与微气候数据,撰写考察报告并分析分异规律。

任务 2:结合全球气候变化,探讨 “天山雪线上升对绿洲农业的潜在影响”,提出适应性对策(如水资源管理、作物品种改良)。

设计意图:

通过实践调查与科学探究,提升地理实践力与创新思维,落实核心素养目标。

联系热点问题(气候变暖),培养学生的环境意识与社会责任感。

七、教学反思与评价

1.教学反思

⑴成功之处:

①结合新疆本地案例(天山、哈密绿洲),增强了学生的区域认知与学习兴趣,有效突破垂直分异与地方性分异的难点。

②通过问题链、对比表格、思维导图等工具,引导学生自主构建知识体系,提升了综合思维与归纳能力。

⑵改进方向:

①增加小组合作活动的深度,如设计 “分异规律角色扮演”(学生分别模拟太阳辐射、地形、洋流等要素,演示对自然带分布的影响)。

②优化多媒体资源,利用 3D 建模软件动态展示垂直带谱的水热变化过程,增强直观性。

2.评价方式

⑴过程性评价:通过课堂提问、小组讨论、绘图练习等,及时反馈学生对分异规律的理解程度,调整教学节奏。

⑵终结性评价:结合分层作业与单元测试,重点考查图表分析(如垂直带谱判读)、案例解释(如地方性分异成因)与逻辑表达能力。

⑶自我评价与互评:学生通过填写 “学习反思表”,总结收获与困惑;同伴互评考察报告或 PPT,促进批判性思维与合作能力。

设计意图:

通过多元化评价,全面诊断学生的学习效果,针对性改进教学策略。

强调过程性评价与核心素养的关联,体现 “教 — 学 — 评” 一体化理念。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪