2025年6月杭州市临平区八下期末模拟考语文卷(pdf版含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年6月杭州市临平区八下期末模拟考语文卷(pdf版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-19 22:36:40 | ||

图片预览

文档简介

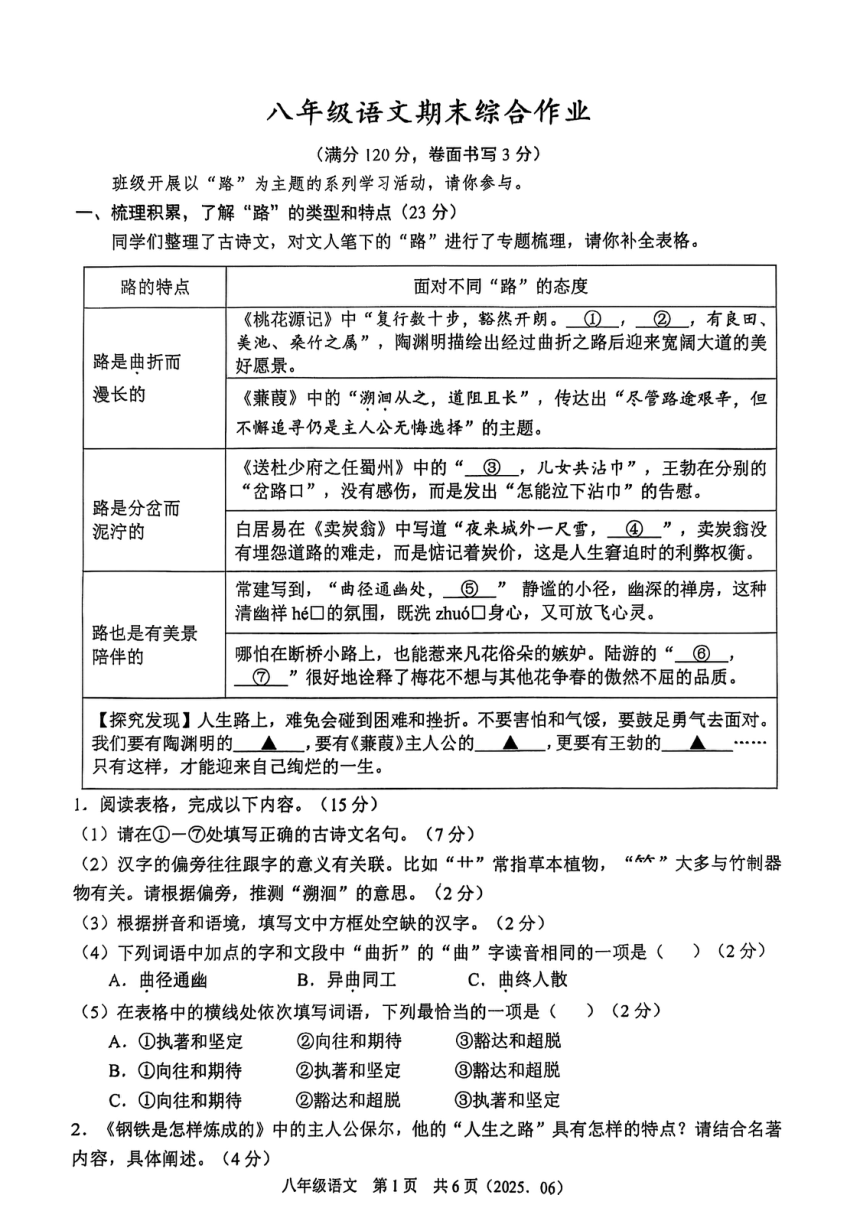

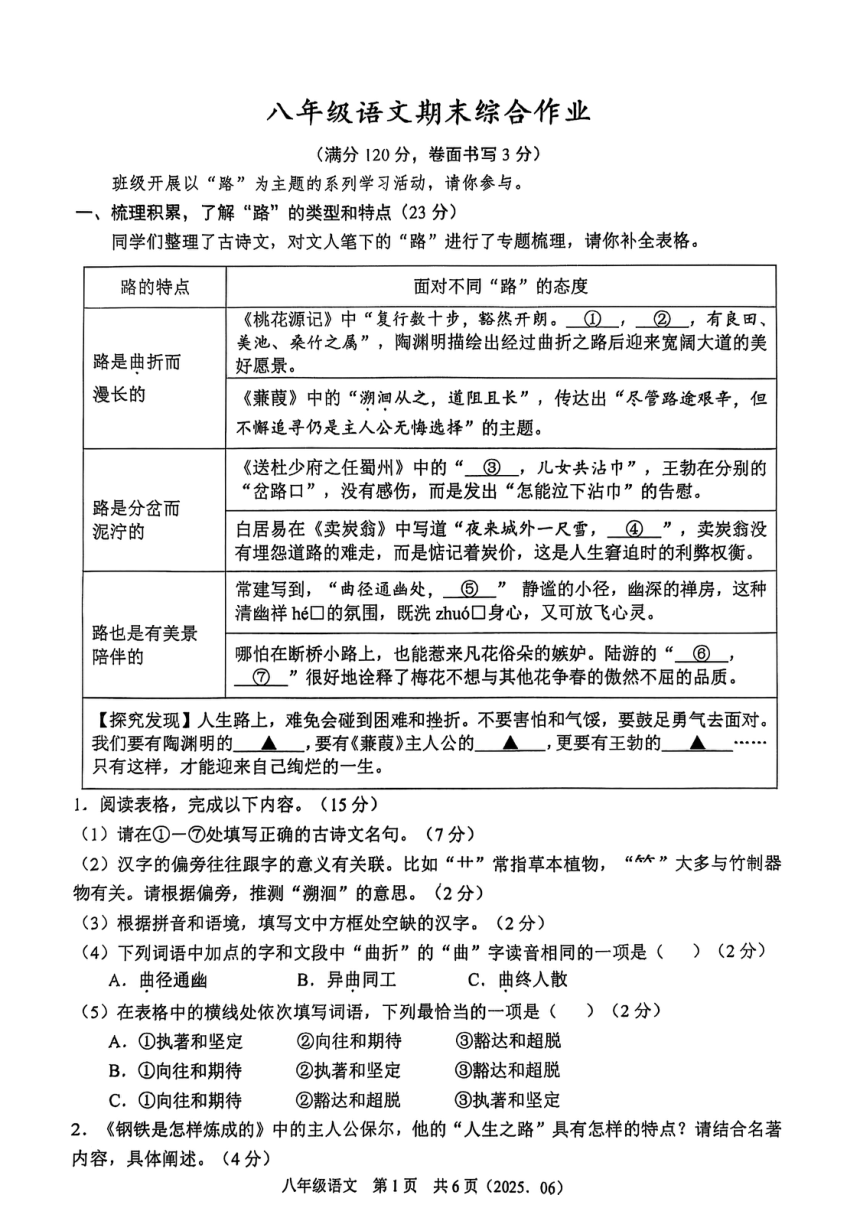

1.(1)土地平旷,屋舍俨然;与君离别意;晓驾炭车辗冰辙;禅房

花木深;零落成泥碾作尘,只有香如故;解析:考查古诗文名句默写,

注意“俨”“辗”“禅”等字的正确书写,“与君离别意”出自王勃《送

杜少府之任蜀州》,“晓驾炭车辗冰辙”出自白居易《卖炭翁》,“零落

成泥碾作尘”出自陆游《卜算子·咏梅》。

(2)“氵”旁多与水有关,“溯洄”指逆流而上;解析:根据偏旁推

测词义,“溯”从“氵”,与水相关,“溯洄”在《蒹葭》中意为逆流

而上。

(3)和;濯;解析:“祥和”指吉祥平和,“洗濯”指洗涤,注意字

形正确。

(4)A;解析:“曲折”的“曲”读 qū,“曲径通幽”的“曲”也读 q

ū,“异曲同工”和“曲终人散”的“曲”读 qǔ,所以选 A。

(5)B;解析:陶渊明在《桃花源记》中描绘理想境界,体现“向往

和期待”;《蒹葭》主人公追寻不已,体现“执著和坚定”;王勃在离

别时表现出“豁达和超脱”,所以选 B。

2.保尔的人生之路充满坎坷与磨难,如战场上的枪林弹雨使他身体受

伤,工作中的艰苦环境让他疾病缠身,双目失明、全身瘫痪后仍坚持

文学创作。但他始终以坚定的信念和顽强的意志面对,在困境中不断

成长,体现了钢铁般的意志和为理想献身的精神;解析:结合《钢铁

是怎样炼成的》中保尔的经历,如参军、筑路、创作等情节,阐述其

人生之路的特点及精神品质。

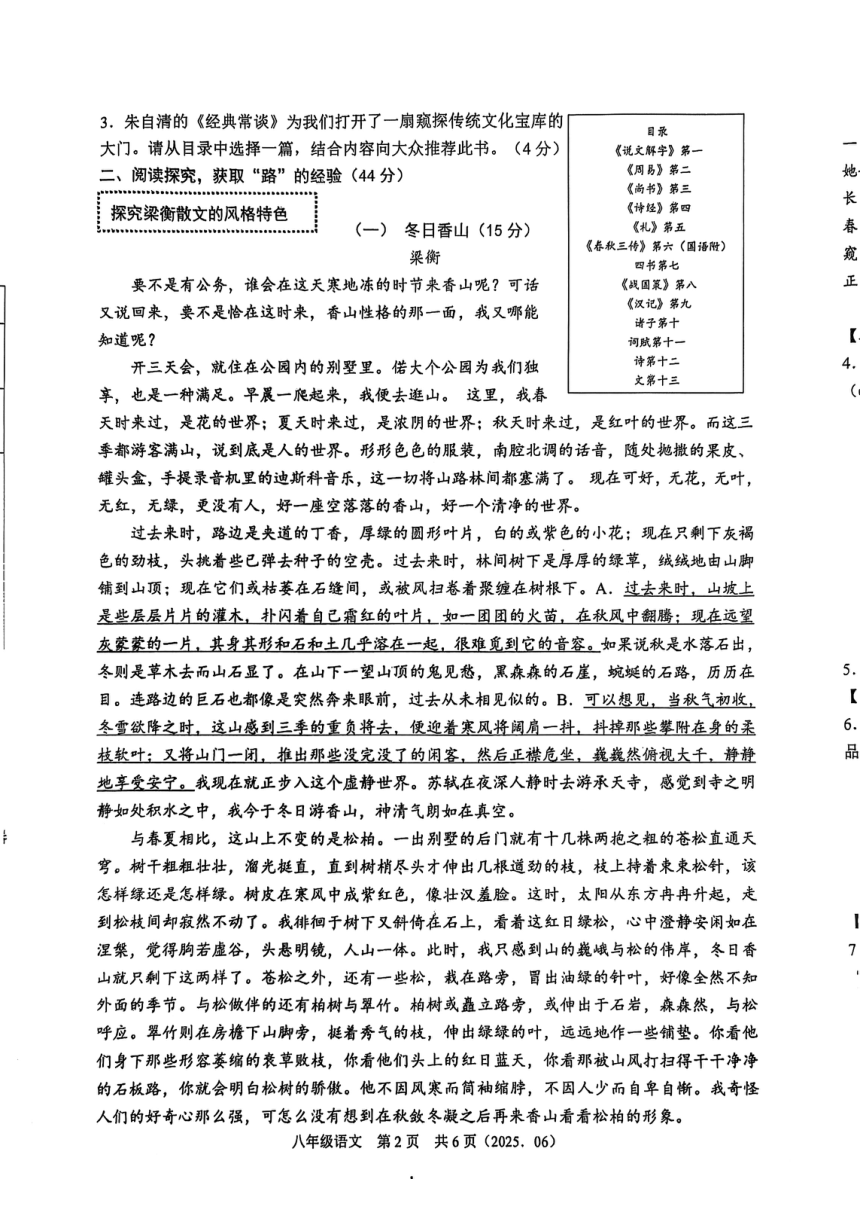

3.推荐《诗经》第四篇。该篇介绍了《诗经》的来源、分类(风、雅、

颂)及艺术手法(赋、比、兴),以通俗的语言讲述《诗经》中反映

的古代社会生活、情感世界,如《关雎》的爱情、《蒹葭》的追寻,

让读者轻松了解这部经典的魅力与价值;解析:从目录中选择一篇,

结合其内容,说明推荐理由,突出对传统文化的介绍和大众可读性。

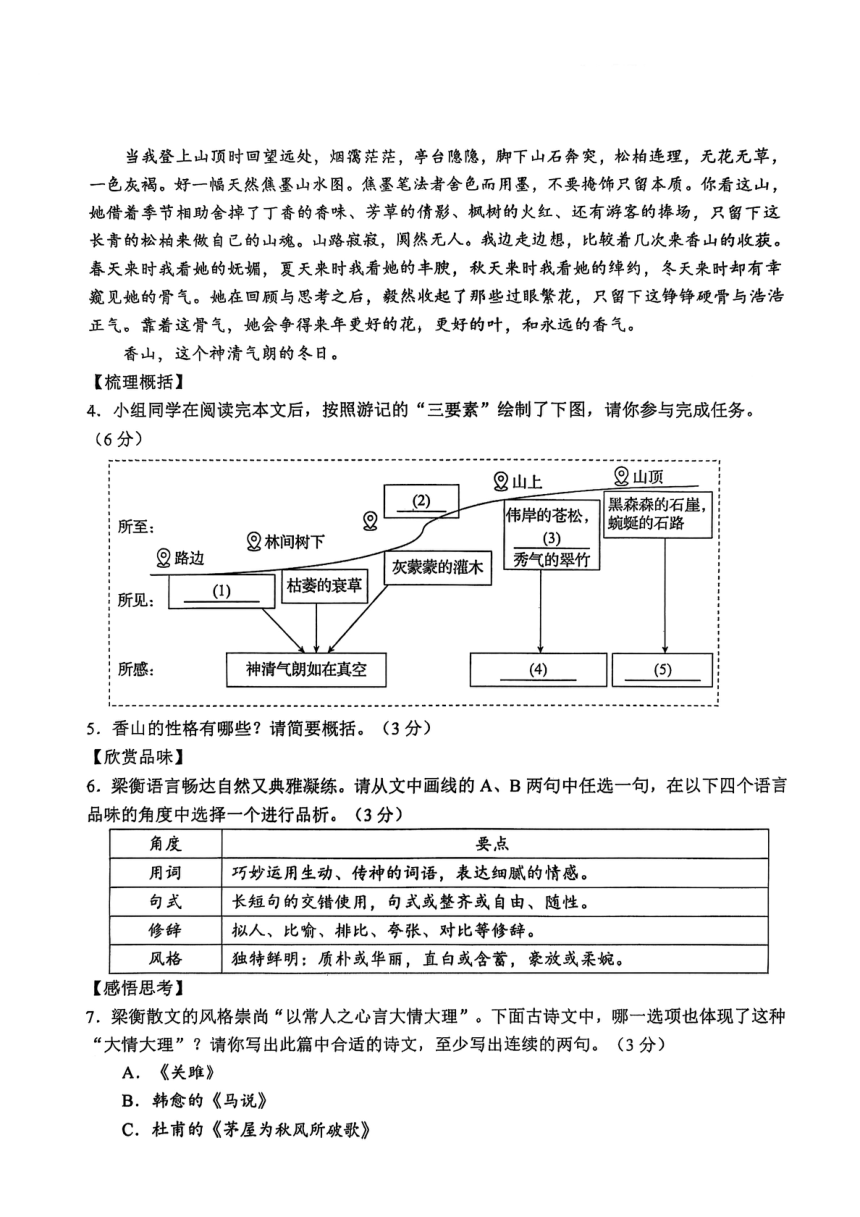

4.(1)夹道的丁香(灰褐的劲枝);(2)山下;(3)道劲的松柏(苍

翠的松柏);(4)澄静安闲如在涅槃;(5)窥见香山的骨气(神清气

朗的冬日);解析:根据文章内容,按游记三要素梳理,所至、所见、

所感应与原文对应,如“路边”对应“夹道的丁香”,“山顶”对应“黑

森森的石崖”等,所感结合文中作者的感受提炼。

5.香山的性格有:春妩媚、夏丰腴、秋绰约、冬有骨气,在不同季节

展现不同特点,冬日能舍弃繁华,留下铮铮硬骨与浩浩正气,静谧、

豁达、坚韧;解析:从文中对香山四季的描写,特别是冬日的特点概

括,如“冬天来时却有幸窥见她的骨气”等语句。

6.选 A 句,运用比喻和对比的修辞,将秋时灌木的霜红叶片比作火苗,

与冬日灌木和石土相融的状态对比,生动写出香山秋冬景色的变化,

突出冬日香山的简洁质朴;解析:从修辞角度分析,说明比喻和对比

的作用,以及表达的情感。

7.C,“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,杜甫由自己茅屋被

破,想到天下寒士,体现以常人之心言大情大理;解析:杜甫的诗句

从个人困境联想到天下百姓,符合“以常人之心言大情大理”,A《关

雎》是爱情诗,B《马说》是借物喻人,C更符合。

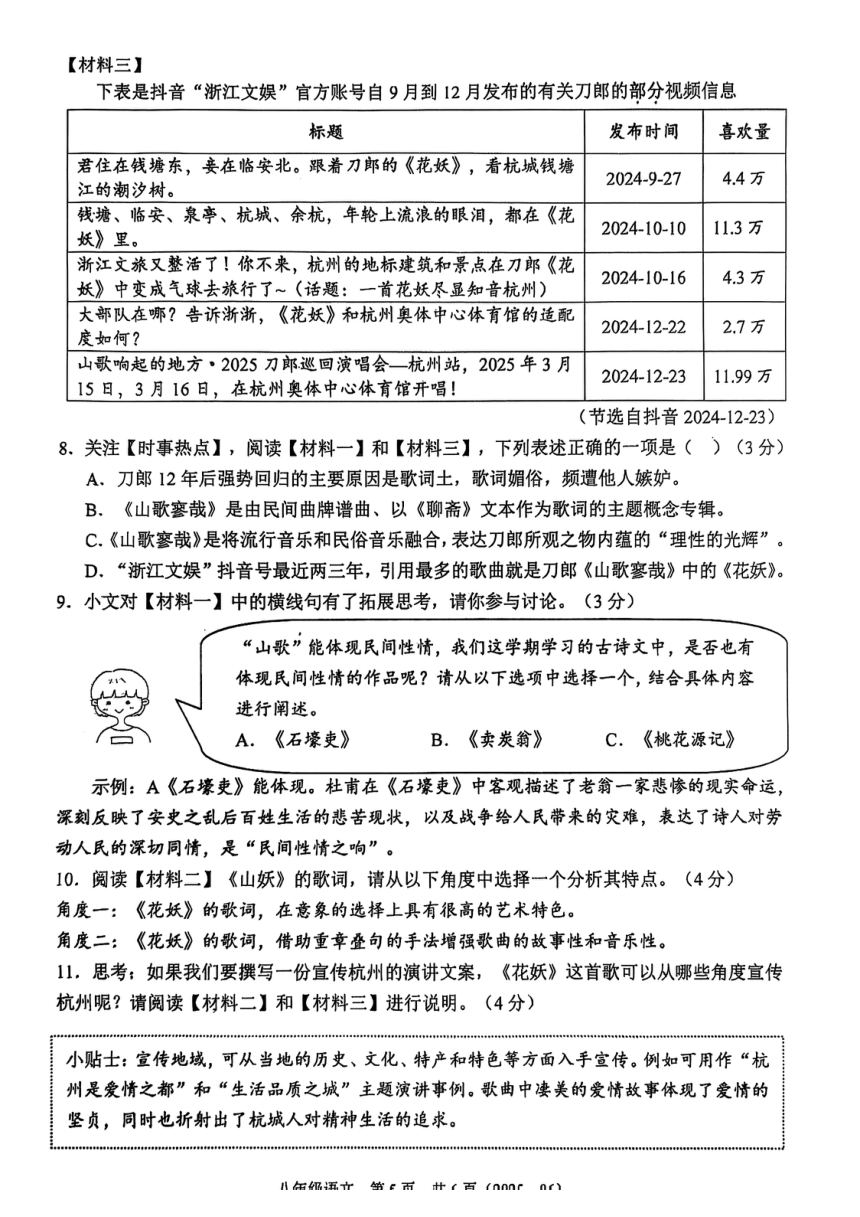

8.C;解析:A项刀郎回归引发反响并非因为歌词土俗,B 项《山歌寥

哉》是结合聊斋文本与民间曲牌,不是以聊斋文本为歌词,D 项材料

三未提及最近两三年引用最多,C 项正确,见材料一“本专辑的十一

首作品则是属于这个时代的‘山歌’”。

9.选 B《卖炭翁》,白居易通过描写卖炭翁“满面尘灰烟火色,两鬓苍

苍十指黑”的外貌和“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”的矛盾心

理,真实反映底层百姓生活的艰辛,体现民间疾苦,是“民间性情之

响”;解析:结合诗句内容,分析对民间性情的体现,如生活状态、

心理描写等。

10.选角度一,歌词中选用“年轮”“眼泪”“胭脂味”“纸鸢”“风灯”

等意象,营造出沧桑、凄美的氛围,“江畔”“月光”“秋夜雨”等意

象烘托出爱情的缠绵与无奈,“钱塘东”“临安北”等地名增添历史文

化底蕴,使歌词富有诗意和画面感;解析:从意象选择角度,分析其

营造的氛围、表达的情感及文化内涵。

11.可从历史角度,利用歌词中钱塘、临安等杭州古称,介绍杭州的

历史变迁;从文化角度,结合《聊斋》故事和民间曲牌,展现杭州的

文化底蕴;从爱情主题角度,以歌曲中凄美的爱情故事,突出杭州“爱

情之都”的形象;从旅游角度,联系杭州地标建筑,如奥体中心,吸

引游客;解析:根据材料二和三,从历史、文化、爱情、旅游等方面,

结合杭州的特点说明宣传角度。

12.(1)求学的人;(2)满足;(3)本来;解析:结合语境解释词义,

“故学者如登山焉”中“学者”指求学的人,“久而愈足”中“足”

指满足,“其闻道也固先乎吾”中“固”指本来。

13.(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;解析:《虽有佳肴》中此句

通过类比说明学习的重要性,与“器不饰则无以为美观”类似。(2)

C;解析:两个“吾从而师之”强调以道为师,与 C 项“道之所存,

师之所存”观点一致,A、D 强调向他人学习,B强调师生关系。

14.A、B、D;解析:“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所

存也”,正确断句为 A、B、D。

15.学习如修饰器物,能提升品德,要重视学习;学习要坚持不懈,

如登山般不断进步;要从师学习,解决疑惑;道所在之处就是师所在

之处,无论贵贱长少;学习中要知不足,不断反思;解析:结合三篇

文章,《治学》强调学习的重要性和坚持,《师说》强调从师的原则,

《虽有佳肴》强调知不足和反思,综合概括学习理念。

花木深;零落成泥碾作尘,只有香如故;解析:考查古诗文名句默写,

注意“俨”“辗”“禅”等字的正确书写,“与君离别意”出自王勃《送

杜少府之任蜀州》,“晓驾炭车辗冰辙”出自白居易《卖炭翁》,“零落

成泥碾作尘”出自陆游《卜算子·咏梅》。

(2)“氵”旁多与水有关,“溯洄”指逆流而上;解析:根据偏旁推

测词义,“溯”从“氵”,与水相关,“溯洄”在《蒹葭》中意为逆流

而上。

(3)和;濯;解析:“祥和”指吉祥平和,“洗濯”指洗涤,注意字

形正确。

(4)A;解析:“曲折”的“曲”读 qū,“曲径通幽”的“曲”也读 q

ū,“异曲同工”和“曲终人散”的“曲”读 qǔ,所以选 A。

(5)B;解析:陶渊明在《桃花源记》中描绘理想境界,体现“向往

和期待”;《蒹葭》主人公追寻不已,体现“执著和坚定”;王勃在离

别时表现出“豁达和超脱”,所以选 B。

2.保尔的人生之路充满坎坷与磨难,如战场上的枪林弹雨使他身体受

伤,工作中的艰苦环境让他疾病缠身,双目失明、全身瘫痪后仍坚持

文学创作。但他始终以坚定的信念和顽强的意志面对,在困境中不断

成长,体现了钢铁般的意志和为理想献身的精神;解析:结合《钢铁

是怎样炼成的》中保尔的经历,如参军、筑路、创作等情节,阐述其

人生之路的特点及精神品质。

3.推荐《诗经》第四篇。该篇介绍了《诗经》的来源、分类(风、雅、

颂)及艺术手法(赋、比、兴),以通俗的语言讲述《诗经》中反映

的古代社会生活、情感世界,如《关雎》的爱情、《蒹葭》的追寻,

让读者轻松了解这部经典的魅力与价值;解析:从目录中选择一篇,

结合其内容,说明推荐理由,突出对传统文化的介绍和大众可读性。

4.(1)夹道的丁香(灰褐的劲枝);(2)山下;(3)道劲的松柏(苍

翠的松柏);(4)澄静安闲如在涅槃;(5)窥见香山的骨气(神清气

朗的冬日);解析:根据文章内容,按游记三要素梳理,所至、所见、

所感应与原文对应,如“路边”对应“夹道的丁香”,“山顶”对应“黑

森森的石崖”等,所感结合文中作者的感受提炼。

5.香山的性格有:春妩媚、夏丰腴、秋绰约、冬有骨气,在不同季节

展现不同特点,冬日能舍弃繁华,留下铮铮硬骨与浩浩正气,静谧、

豁达、坚韧;解析:从文中对香山四季的描写,特别是冬日的特点概

括,如“冬天来时却有幸窥见她的骨气”等语句。

6.选 A 句,运用比喻和对比的修辞,将秋时灌木的霜红叶片比作火苗,

与冬日灌木和石土相融的状态对比,生动写出香山秋冬景色的变化,

突出冬日香山的简洁质朴;解析:从修辞角度分析,说明比喻和对比

的作用,以及表达的情感。

7.C,“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,杜甫由自己茅屋被

破,想到天下寒士,体现以常人之心言大情大理;解析:杜甫的诗句

从个人困境联想到天下百姓,符合“以常人之心言大情大理”,A《关

雎》是爱情诗,B《马说》是借物喻人,C更符合。

8.C;解析:A项刀郎回归引发反响并非因为歌词土俗,B 项《山歌寥

哉》是结合聊斋文本与民间曲牌,不是以聊斋文本为歌词,D 项材料

三未提及最近两三年引用最多,C 项正确,见材料一“本专辑的十一

首作品则是属于这个时代的‘山歌’”。

9.选 B《卖炭翁》,白居易通过描写卖炭翁“满面尘灰烟火色,两鬓苍

苍十指黑”的外貌和“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”的矛盾心

理,真实反映底层百姓生活的艰辛,体现民间疾苦,是“民间性情之

响”;解析:结合诗句内容,分析对民间性情的体现,如生活状态、

心理描写等。

10.选角度一,歌词中选用“年轮”“眼泪”“胭脂味”“纸鸢”“风灯”

等意象,营造出沧桑、凄美的氛围,“江畔”“月光”“秋夜雨”等意

象烘托出爱情的缠绵与无奈,“钱塘东”“临安北”等地名增添历史文

化底蕴,使歌词富有诗意和画面感;解析:从意象选择角度,分析其

营造的氛围、表达的情感及文化内涵。

11.可从历史角度,利用歌词中钱塘、临安等杭州古称,介绍杭州的

历史变迁;从文化角度,结合《聊斋》故事和民间曲牌,展现杭州的

文化底蕴;从爱情主题角度,以歌曲中凄美的爱情故事,突出杭州“爱

情之都”的形象;从旅游角度,联系杭州地标建筑,如奥体中心,吸

引游客;解析:根据材料二和三,从历史、文化、爱情、旅游等方面,

结合杭州的特点说明宣传角度。

12.(1)求学的人;(2)满足;(3)本来;解析:结合语境解释词义,

“故学者如登山焉”中“学者”指求学的人,“久而愈足”中“足”

指满足,“其闻道也固先乎吾”中“固”指本来。

13.(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;解析:《虽有佳肴》中此句

通过类比说明学习的重要性,与“器不饰则无以为美观”类似。(2)

C;解析:两个“吾从而师之”强调以道为师,与 C 项“道之所存,

师之所存”观点一致,A、D 强调向他人学习,B强调师生关系。

14.A、B、D;解析:“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所

存也”,正确断句为 A、B、D。

15.学习如修饰器物,能提升品德,要重视学习;学习要坚持不懈,

如登山般不断进步;要从师学习,解决疑惑;道所在之处就是师所在

之处,无论贵贱长少;学习中要知不足,不断反思;解析:结合三篇

文章,《治学》强调学习的重要性和坚持,《师说》强调从师的原则,

《虽有佳肴》强调知不足和反思,综合概括学习理念。

同课章节目录