第一单元整合与提升 课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元整合与提升 课件(共49张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 738.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-21 08:31:55 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

单元整合与提升

单元整合 学习提升 观古鉴今,读史明志

教考衔接 素养提升 文言文的阅读技巧

目录索引

单元写作 指导训练 如何阐述自己的观点

单元整合 学习提升

观古鉴今,读史明志

中国古代散文源远流长,根深叶茂,是人类文明史上璀璨绚丽的文化宝库。数千年的散文创作,或记言,或明理,或言志,或记事。在这里,我们能聆听到孔子的谆谆教诲,我们能见识到孟子的睿智与雄辩,我们能欣赏到庖丁精湛的解牛技巧;在这里,我们能看到白发苍苍的烛之武在夜色中走向危机四伏的秦军大营,我们能看到勇武无双的项羽在鸿门宴中慢慢丧失了自己的优势地位。

学习本单元,有利于我们整体把握先秦诸子散文的思想内核,体会诸子散文的说理艺术,鉴赏史传作品血肉丰满的人物形象,掌握整体读文的技巧。

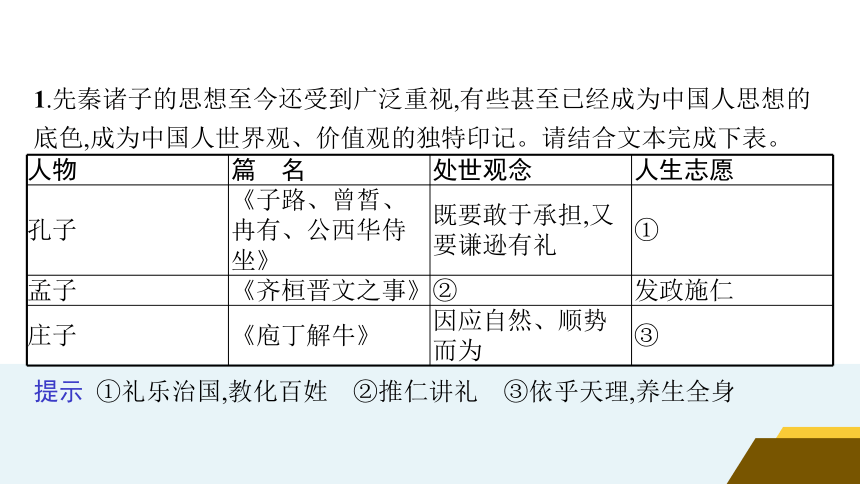

1.先秦诸子的思想至今还受到广泛重视,有些甚至已经成为中国人思想的底色,成为中国人世界观、价值观的独特印记。请结合文本完成下表。

人物 篇 名 处世观念 人生志愿

孔子 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 既要敢于承担,又要谦逊有礼 ①

孟子 《齐桓晋文之事》 ② 发政施仁

庄子 《庖丁解牛》 因应自然、顺势而为 ③

提示 ①礼乐治国,教化百姓 ②推仁讲礼 ③依乎天理,养生全身

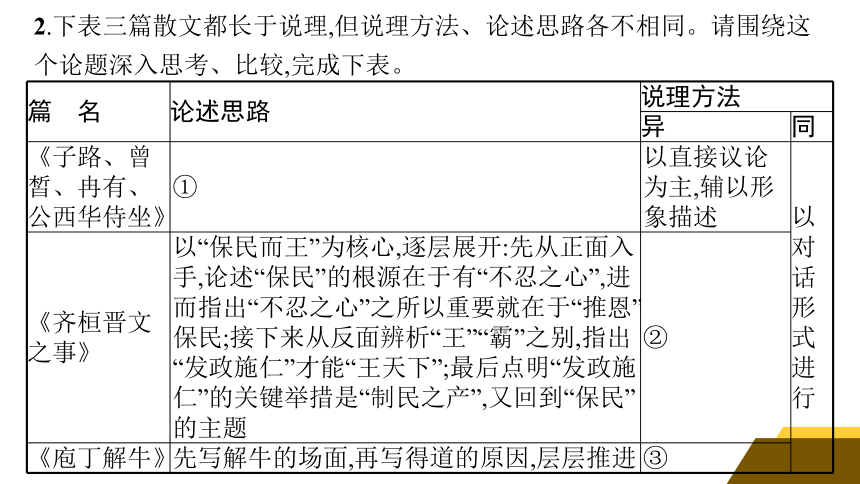

2.下表三篇散文都长于说理,但说理方法、论述思路各不相同。请围绕这个论题深入思考、比较,完成下表。

篇 名 论述思路 说理方法 异 同

《子路、曾皙、冉有、 公西华侍坐》 ① 以直接议论为主,辅以形象描述 以对话形式进行

《齐桓晋文之事》 以“保民而王”为核心,逐层展开:先从正面入手,论述“保民”的根源在于有“不忍之心”,进而指出“不忍之心”之所以重要就在于“推恩”保民;接下来从反面辨析“王”“霸”之别,指出“发政施仁”才能“王天下”;最后点明“发政施仁”的关键举措是“制民之产”,又回到“保民”的主题 ② 《庖丁解牛》 先写解牛的场面,再写得道的原因,层层推进 ③ 提示 ①以“言志”为主线,按照“问志”“言志”“评志”的顺序展开 ②比喻论证,对比论证,类比论证 ③寓言说理

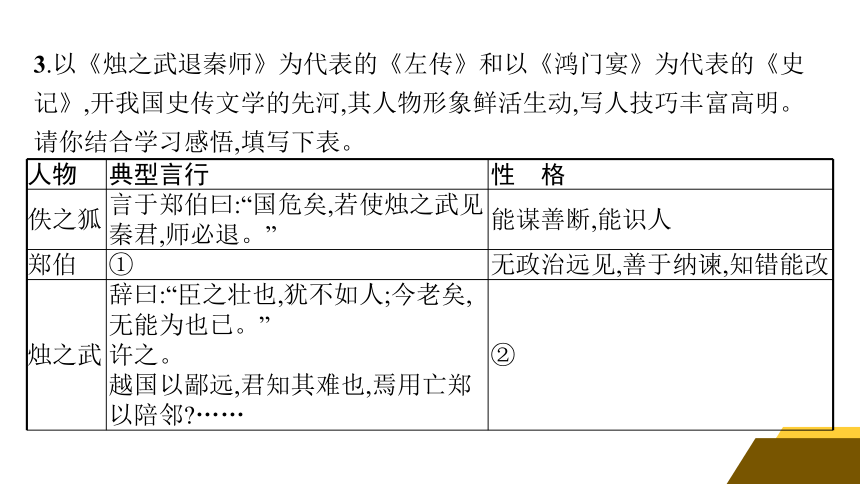

3.以《烛之武退秦师》为代表的《左传》和以《鸿门宴》为代表的《史记》,开我国史传文学的先河,其人物形象鲜活生动,写人技巧丰富高明。请你结合学习感悟,填写下表。

人物 典型言行 性 格

佚之狐 言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。” 能谋善断,能识人

郑伯 ① 无政治远见,善于纳谏,知错能改

烛之武 辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。” 许之。 越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻 …… ②

秦穆公 秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。 重利轻义,意志不坚

晋文公 ③ 恩怨分明,顾全大局,理智冷静

刘邦 ④ 善于纳谏,圆滑机变;能屈能伸,果决狠辣

项羽 ⑤ 刚愎自用,偏听冲动;做事感性,优柔寡断

范增 ⑥ 老谋深算,妄自尊大,骄横急躁

张良 料大王士卒足以当项王乎 请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。 ⑦

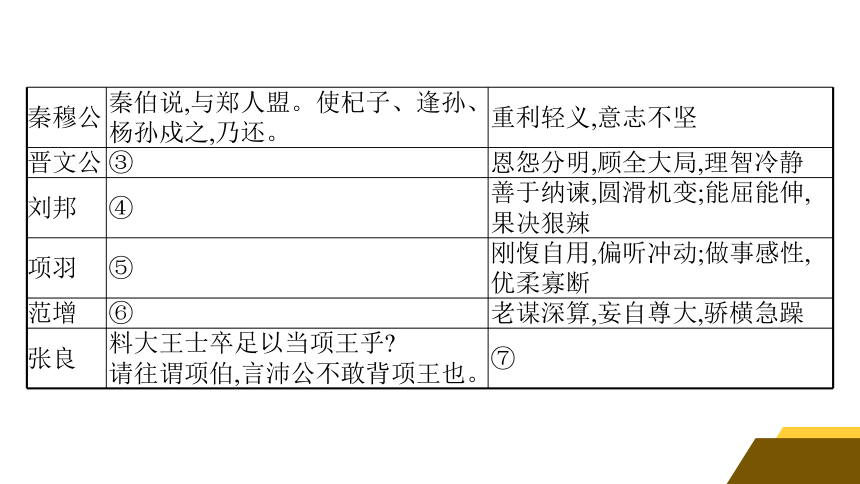

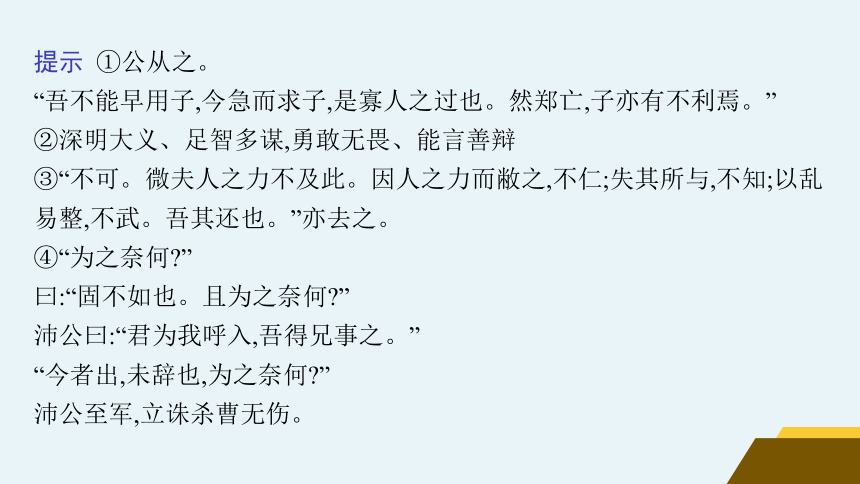

提示 ①公从之。

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”

②深明大义、足智多谋,勇敢无畏、能言善辩

③“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

④“为之奈何 ”

曰:“固不如也。且为之奈何 ”

沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”

“今者出,未辞也,为之奈何 ”

沛公至军,立诛杀曹无伤。

⑤项羽大怒,曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”

“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以至此 ”

项王默然不应。

⑥吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。急击勿失!

“唉!竖子不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!”

⑦机敏果断,忠心耿耿,能谋善断

教考衔接 素养提升

文言文的阅读技巧

(一)建立整体的阅读观

整体着眼,局部入手,是高考文言文阅读的基本原则。所谓整体着眼,就是指通读全文,了解全篇大意。只有做到对文本内容的整体把握,才能在解题时迅速找到答题区间,找准相关字句,从而联系具体语境准确作答。实词义项的选择、句意的理解和翻译都必须回归原文,联系上下文,考虑其所在段落乃至全篇内容;文意的分析和概括更离不开对文本中心人物、中心事件、中心内容、中心论点的整体把握。因此,整体把握全文,对我们迅速、准确地解答题目起着至关重要的作用。

(二)整体阅读“五方法”

1.勾画圈点法

边阅读,边勾画出人名、地名、时间词、事件起讫词语及文中评议性词句,勾画出较难理解的词句等,同时思考、总结“何人、何时、何事”等内容。

2.主线阅读法

阅读时牢牢抓住“什么人、什么时候、什么地方、做过什么事、事情的结果怎样”这条主线来筛选信息,划分层次,把握内容提要。

3.借题解文法

文言文的文意概括题,所给的四个选项均是命题人对文意的解说,其中只有一项不正确,即使是不正确项,也不是完全不正确,错误点只在个别词语上。这样,该题绝大部分的正确文意便是我们读懂文意最好的“提示”和“拐杖”。

4.以文解文法

借用文章中的话来理解。文章中的诸多因素之间存在着一种互相制约、互相阐释的关系,这是我们解文的一种依据,阅读时要仔细发掘。

5.以注解文法

命题者往往会给出一些注释,这些注释能给解文、解题带来一定帮助。解题时,千万不要对其视而不见,一定要充分利用。

模拟训练

阅读下面的文言文,完成小题。

杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。”穆公访诸蹇叔。蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。师劳力竭,远主备之,无乃不可乎!师之所为,郑必知之。勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知 ”公辞焉。召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。蹇叔哭之,曰:“孟子!吾见师之出,而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知 中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之,曰:“晋人御师必于崤,崤有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。必死是间,余收尔骨焉!”秦师遂东。三十三年春,秦师过周北门,左右免胄而下,超乘者三百乘。王孙满尚幼,观之,言于王曰:“秦师轻而无礼必败轻则寡谋无礼则脱。入险而脱,又不

能谋,能无败乎 ”及滑,郑商人弦高将市于周,遇之,以乘韦先,牛十二犒师,曰:“寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者。不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。”且使遽告于郑。郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。使皇武子辞焉,曰:“吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣,为吾子之将行也。郑之有原圃,犹秦之有具囿也。吾子取其麋鹿,以闲敝邑,若何 ”杞子奔齐,逢孙、杨孙奔宋。孟明曰:“郑有备矣,不可冀也。攻之不克,围之不继,吾其还也。”灭滑而还。秦伯素服郊次,乡师而哭,曰:“孤违蹇叔,以辱二三子,孤之罪也。”不替孟明,曰:“孤之过也,大夫何罪 且吾不以一眚掩大德。”

(选自《秦晋崤之战》,有删改)

答案 CDG

解析 “秦师轻而无礼”为主谓结构,“礼”后断句;“必败”的主语是“秦师”,第二个“轻”是后文主语,应在“轻”前断句;“轻则寡谋”“无礼则脱”结构相同,中间断句。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.管,钥匙,北门之管就是北门的钥匙,代指郑国把自己都城的守御重任委托给了杞子等秦人。

B.诸,兼词,“访诸蹇叔”的“诸”和《齐桓晋文之事》“不识有诸”的“诸”意思和用法相同。

C.乘韦,乘代指四,韦是熟牛皮,即四张熟牛皮作为犒劳军队的先行礼物,后用以比喻先送的薄礼。

D.脯资饣气牵,脯是干肉,资是食粮,饣气是已宰杀的牲畜的肉,牵是活的牲口。文中是泛指馈赠的各类干肉、粮食等物资。

B

解析 B项,“访诸蹇叔”的“诸”相当于“之于”(代词+介词),“不识有诸”的“诸”相当于“之乎”(代词+句末语气词)。句意:征求蹇叔的意见/不知道有没有这件事

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.秦穆公得到杞子的密报之后,他头脑清晰,善于听取各方意见,最终坚持自己的主张,全力出兵攻打郑国。

B.蹇叔劝秦穆公不可出兵,老谋深算、满腔忠愤的他送子“与师”时指出秦师此行会在殽地受到晋人伏击。

C.郑国商人弦高遇到秦军后,一边派人通知

郑国,一边以犒师为名,警告秦军,暗示郑国已做好战争准备。

D.郑穆公接到弦高的消息,派人去察看,看到杞子及其部下已做好开战准备,就派皇武子把他们驱除出郑。

A

解析 A项,“他头脑清晰,善于听取各方意见”错误,秦穆公利令智昏,刚愎自用,没有听取蹇叔的意见。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)必死是间,余收尔骨焉!

解析 你一定会死在这两座山之间,我准备到那里去收你的尸骨!

(2)攻之不克,围之不继,吾其还也。

解析进攻不能取胜,包围又没有后援的军队,我们还是回去吧。

5.蹇叔从哪些方面劝说秦穆公不可出兵 请简要概括。

解析 ①兴师动众去袭击远方的国家,从来没有听说过这样能取胜的。②军队劳累不堪,力量消耗尽了,士兵们会产生怨恨之心。③行军千里,远方的君主一定有所防备,劳师动众可能一无所得。

参考译文

杞子从郑国派人向秦国报告说:“郑国人让我掌管他们国都北门的钥匙,如果偷偷派兵来袭击,郑国就可以得到了。”秦穆公为这事征求蹇叔的意见。蹇叔说:“兴师动众去袭击远方的国家,不是我所听说过的。军队劳累不堪,力量消耗尽了,远方的君主防备着我们,恐怕不可以吧!军队的行动,郑国一定会知道。劳师动众而无所得,士兵们必然产生怨恨之心。况且行军千里,谁会不知道呢 ”秦穆公不接受。他召集孟明、西乞、白乙,派他们带兵从东门外出兵。蹇叔为这事哭着说:“孟明啊!我今天看着军队出征,却看不到他们回来啊!”秦穆公派人对他说:“你知道什么 如果你只活到六七十岁就死去,现在你坟上的树早就长到两手合抱那么粗了!”蹇叔的儿子加入这次出征的军队,蹇叔哭着送他,说:“晋国人必然在崤山抵御我们的军队,崤山有

南北两座山:南面一座山是夏后皋的墓地,北面一座山是周文王避过风雨的地方。你一定会死在这两座山之间,我准备到那里去收你的尸骨!”秦国的军队于是向东进发了。鲁僖公三十三年春天,秦军经过周都城的北门,兵车左右两边的战士都脱下战盔,下车步行,接着有三百辆兵车的战士跳跃着登上战车。王孙满这时还小,看到这种情形,向周襄王说:“秦国的军队轻狂而不讲礼貌,一定会失败。轻狂就少谋略,没礼貌就不谨慎。进入险境而不谨慎,又缺少谋略,能不失败吗 ”经过滑国的时候,郑国商人弦高将要到周都城去做买卖,在这里遇到秦军,先送上四张熟牛皮,再送十二头牛慰劳秦军,说:“敝国国君听说你们将要行军经过敝国,冒昧地来慰劳您的部下。敝国不富裕,您的部下要久住,住一天就供给一天的食粮;要走,就准备好那一夜的保卫工作。”同时弦高让驿车把秦军入侵的消息告诉郑国。郑穆公派人

到客馆察看,原来杞子及其部下已经捆好了行装,磨快了兵器,喂饱了马匹。郑穆公派皇武子去辞谢他们,说:“你们在敝国居住的时间很长了,只是粮食肉类都已吃完了,你们也该要走了吧。郑国有原圃,就好像你们秦国有具囿一样。你们回到本国的兽园中去猎取麋鹿,让敝国能够有空闲,怎么样 ”于是杞子逃到齐国,逢孙、杨孙逃到宋国。孟明说:“郑国有准备了,不能指望什么了。进攻不能取胜,包围又没有后援的军队,我们还是回去吧。”于是灭掉滑国就回秦国去了。秦穆公穿着白色的衣服在郊外等候,对着被释放回来的将士哭着说:“我违背了蹇叔的劝告,让你们受了委屈,这是我的罪过。”没有废弃孟明,秦穆公说:“这是我的错误,大夫有什么罪 况且我不会因为一点小过失而抹杀他们的大功劳。”

单元写作 指导训练

如何阐述自己的观点

【学习目标】

1.明确阐述自己的观点的基本内涵。

2.掌握阐述自己的观点的常用方法。

技法指导

一、阐述观点的要求

议论文是作者对某个问题或某件事进行分析评论,表明自己的观点、立场、态度和看法的一种文体。本单元写作活动要求我们学会阐述自己的观点——这是议论文写作的基本要求。要想准确明了地阐述自己的观点,我们必须从以下几个方面入手。

1.观点要明确

要阐述自己的观点,就要学会确立自己的观点。首先,要对材料进行准确解读,在准确解读材料的基础上得出自己的观点,才能保证观点不脱离材料;其次,要使观点准确而有说服力,这就要求确立的观点充满积极意义和正能量,只有这样才能令观点经得起推敲;最后,还要学会用简洁的、没有歧义的语言表述观点,让人一看便知,一读便明。

2.阐述观点要透彻

确立了自己的观点后,就要分析自己的观点。想要让别人信服自己的观点,就务必保证分析说理透彻。

(1)想要透彻地阐述观点,可以回归材料,追根溯源,阐述自己得出这一观点的原因,让观点先立住脚。例如,我们在分析《庖丁解牛》中的智慧时,得出的观点是“专注是成功的秘诀之一”,我们可以回归课文,分析得出这一观点的来由是“以神遇而不以目视”,庖丁解牛时目不两视,耳不两听,全神贯注,心到而且神到。

(2)想要观点阐述得透彻,还要学会用丰富的论据佐证自己的观点。首先,应做到论据典型,因为典型的论据才更有说服力。此外,还要做到论证方法多样,要综合运用事例论证、道理论证、对比论证等多种论证方法,以使论证更加透彻,阐述的观点更具说服力。

3.要多角度阐述观点

多角度阐述观点,可以辩证分析观点,学会一分为二地看问题。想要多角度阐述观点,可以横向或纵向分解中心论点。横向分解中心论点,就是从“是什么”“为什么”“怎样做”三个方面中选择一个方面,依据其确立两到三个分论点,从多个角度对中心论点进行论证。纵向分解中心论点,就是按照“提出问题—分析问题—解决问题”的思路确立分论点,并对中心论点进行逐层深入的论证。

二、阐述观点的方法

阐述,顾名思义,它与论证并不相同。一般而言,它更侧重的是信息的传递和说明,是为了解决“知道不知道”的问题,而论证更多的是为了解决“正确不正确”的问题。“凡事预则立,不预则废”,要想向对方阐明自己的观点,首先自己要将观点想清楚,要将信息掌握全,要将概念理解透,不能“以其昏昏,使人昭昭”。在阐述时要明确交流对象,“到什么山唱什么歌”;要明确问题指向,不能“眉毛胡子一把抓”。为此可以先简单地列一下提纲,打一下腹稿,然后在此基础上再优化并最终确定恰当的结构和方法。在阐述自我观点的时候,常用的方法有以下几种。

1.观点比较法

要使自己的观点更明确和更易于接受,就要突出自己的观点与其他观点的不同,那么,在阐述的过程中就可以将其他观点拿出来进行有针对性的比较,在比较中显示出自己观点的优势。如《齐桓晋文之事》中,孟子将自己主张的“王道”与齐宣王心仪的“霸道”进行了比较,最终“天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王”的美好图景与“缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾”的可怕后果,让齐宣王自然接受了孟子的观点。在《烛之武退秦师》中,烛之武也阐明了“亡郑”会“阙秦以利晋”与“舍郑”则“行李之往来,共其乏困,君亦无所害”的不同结果,让秦伯接受了自己的观点。

2.层进阐述法

在阐明观点时,要根据写作的意图和观点合理安排行文的结构,如层进式、并列式等,通过合理安排结构让文章思路更清晰,信息更明确。如在《齐桓晋文之事》中,孟子为阐述自己“保民而王,莫之能御也”的观点和回答齐宣王“若寡人者,可以保民乎哉”的疑问就采用了递进式阐述法,先确定齐宣王不忍心以牛衅钟便是“不忍之心”,然后谈及如能推恩则自可爱护百姓、治理国家,最终便可称王天下。从牛到百姓、到一国再到全天下的层层推进式阐述,不仅使文章思路和结构层次清晰,而且更能让齐宣王明确感知到实行仁政的简单、有效,从而心悦诚服地接受孟子的观点。

3.原因归结法

在《烛之武退秦师》中,烛之武为了离间秦晋联盟而提出了“焉用亡郑以陪邻”的观点,在阐述时,烛之武先传递了“舍郑”对秦有利的信息,然后又紧紧抓住了晋国曾经的言而无信和现在的贪得无厌,这就向秦伯明确传递了晋国不可信与不可靠的信息。如此,秦实为火中取栗,舍郑有利无害,三个原因的归纳无疑重创了秦晋联盟的根基,而最终秦国“与郑人盟”并撤军离去的结果也说明了这一点。

佳作赏析

佳作赏读 亮点评析

沉浸于古诗之美,何妨吟啸且徐行【1】 近日,“现代人是否还需要读古诗”的话题引起热议,不少网友对此议论纷纷。诗歌是一门语言表达的艺术。深植于中华文化传统中的古诗,彰显了汉语表达的特殊魅力。时至今日,古诗依旧是现代生活中生机勃勃的文化存在。【2】 诗歌以其朗朗上口、音韵协调帮助我们托物言志,抒情表意。【3】 【1】题目即观点,有文采和内涵。

【2】由热议引出话题,然后明确提出自己的观点:古诗依旧是现代生活中生机勃勃的文化存在。

【3】分论点一:诗歌的作用之一是帮助我们托物言志,抒情表意。

儿时,当我们看到鲜花小草,抑或是遇见我们喜欢亲近的人,我们会以最简单的咿咿呀呀、蹦蹦跳跳来表达内心的欣喜。现在,我们不禁会以“万紫千红总是春”赞春天的万物生长,以“映日荷花别样红”叹夏日的热情绽放,以“晴空一鹤排云上”感秋的壮丽,以“千树万树梨花开”喻冬的银装素裹。我们曾以“但愿人长久,千里共婵娟”寄托对家人的思念,以“一蓑烟雨任平生”坦然面对挫折,以“莫愁前路无知己”宽慰友人……所谓腹有诗书气自华,这些诗句以其意象、哲理、才思击中人心,精当易晓,便于记诵,存续千年而韵味不损。【4】 诗歌以其丰富多元、深邃开阔帮助我们拓宽视野,打开格局。【5】 【4】以“儿时”和“现在”进行对比,突出诗歌表情达意的作用。

【5】分论点二:诗歌的作用之二是帮助我们拓宽视野,打开格局。

一个人的经历、眼界和思考都是有限的,而古诗除能帮我们体会到春花秋月、夏蝉冬雪的美景外,也能带给我们“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的哲学思考,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的不屈品质,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的潇洒不羁,“国破山河在,城春草木深”的家国情怀……【6】这些诗句以小见大,让我们在学习思考中提升自我,推己及人,切实感受到古人凝聚到诗中的事物观察、人生体验、生命思考。 诗歌以其真情实感、源远流长帮助我们以史为鉴,继往开来。【7】古诗作为涵盖中国人一切思想情感的精神宝库,不仅概括了人民生活的细枝末节,也浓缩了国家民族发展的方方面面,是中国历史的精华。【8】 【6】运用排比的修辞手法,从不同角度分析诗歌在思考生命、提升自我等方面对我们的帮助。

【7】分论点三:诗歌的作用之三是帮助我们以史为鉴,继往开来。

【8】这是对分论点的阐释。作者从“中国历史”的角度来分析,是对上文思考的深化。

我们从“青青子衿,悠悠我心”的《诗经》出发,见证“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的《离骚》,向往“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”的飘逸洒脱,敬佩“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的忧国忧民,洋溢“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”的民族豪情,铭记“人生自古谁无死 留取丹心照汗青”的赤胆忠心。【9】古诗作为我们国家最有代表性的文化符号之一,彰显的是我们日益浓厚的文化自信。无论世界多极化如何发展,那一首首绮丽的诗篇都将为中华民族的崛起提供强有力的精神支撑。 我们是否还需要古诗呢 不妨在缓步前行的时候吟诵几句吧。【10】 【9】从手法来看,作者运用排比的修辞手法来论证观点,气势磅礴,情感强烈;从顺序来看,以时间为序,有历史的厚重感,内涵丰富。

【10】运用设问的形式,重申观点。照应开头,卒章显志。

总有那么一刻你会在思想与情感上与古人同频共振、心意相通。你会发现你曾经和庄子一起坐大鹏之背扶摇九天,和司马迁看过江山无常,和曹操横过槊,和李白醉过酒,和陶渊明采过菊,和白居易折过柳……这样的文字才是真正的不朽。【11】 【11】作者以形象的描述来突出诗歌在现实生活中的意义,想象生动,颇有画面感,更能够打动人心。

点评本文脉络清晰,结构严密。作者以“总—分—总”的思路布局,由“现代人是否还需要读古诗”的热议引出古诗之美的话题;然后从三个角度分析诗歌对我们的帮助,由浅入深;结尾水到渠成,卒章显志。本文主要运用引证法,以排比的形式行文,情感充沛,增强了说服力。从语言来看,整散结合,错落有致,使文章摇曳多姿。

单元实练

阅读下面的材料,根据要求写作。

中华传统文化既有饱满的内涵,也有丰富的形式,全方面塑造着中国人。近年来,以品牌为载体、以文化为语言的“国潮”蔚然成风,让国人以一种新的文化表达方式享有传统文化。遵孝悌之道,习儒雅之风,品典籍之美,成为无数中国人传承文化的最美记忆。而如今,部分人认为传承文化就是沿袭旧服,谨遵旧规,似乎缺了必要的仪式感就不能传承文化。

著名学者冯骥才曾指出:我们悠久历史养育和积淀下来的许多文化精华,都在被浓妆艳抹,重新包装,甚至拆卸重组,招摇过市。一边是真实的历史被抽空内涵,只留下躯壳,再滥加改造;一边是荒诞不经和无中生有的

伪造。

班级计划围绕“弘扬传统文化,传承中华文明”展开讨论。上述材料引发你怎样的联想和思考 请结合你的感受和思考写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作指导 材料首先肯定了“国潮”蔚然成风的现象,但同时也指出了在弘扬传统文化中存在的问题,如沿袭旧服,谨遵旧规,过于看重“仪式感”等外在形式,还通过学者冯骥才批判了某些“伪传承”的现象,即传统文化被浓妆艳抹,重新包装,甚至拆卸重组,滥加改造,传统文化被抽空内涵,改造得面目全非。因此,题目提出了如何弘扬传统文化的现实问题。

可从如下方面进行分析。推动传统文化活起来需要的是创造和创新能力,而不是照搬照抄甚至粗制滥造。还可以呼吁要传承传统文化的内涵和精髓,将之内化为我们的行为准则和精神品德。总之,弘扬传统文化不能只重视外在形式,而忽略了文化内核。最后,要注意写一篇发言稿,主题是“弘扬传统文化,传承中华文明”,发言情境是班级讨论会。

参考立意:

①让创新激活传统文化的“一池春水”;

②让传统融入生活,连接当下;

③摒弃形式,注重内涵。

一、有关智慧、仁德与勇气的名言

1.德不孤,必有邻。——《论语·里仁》

2.不义而富且贵,于我如浮云。——《论语·述而》

3.夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。——《论语·雍也》

4.成事不说,遂事不谏,既往不咎。——《论语·八佾》

5.居处恭,执事敬,与人忠。虽之夷狄,不可弃也。——《论语·子路》

6.匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。——苏轼

7.谁恐惧,谁就要受折磨,并且已经受着他的恐惧的折磨。——蒙田

8.勇气很有理由被当作人类德性之首,因为这种德性保证了所有其余的德性。——丘吉尔

9.人们将永远赖以自立的是他的智慧、良心、人的尊严。——苏霍姆林斯基

10.人在智慧上应当是明豁的,道德上应该是清白的,身体上应该是洁净的。——契诃夫

二、有关智慧、仁德与勇气的事例

1.吕布在东汉末年也算得上数一数二的勇将,其勇气可嘉,智慧谋略不足,仁德不够。他最终败北,还落得被人耻笑的下场,想必是因其有勇无谋,缺少深谋远虑,缺少仁德。看来,勇气固然是要件,智慧不可无,仁德更不可或缺,缺少仁德让天下贤才远遁。

2.刘备是一个比较有头脑、有智慧的人。动乱之际,他以仁德著称,关爱百姓,救民于水火之中。在合适时起兵,攻城略地。他凭借仁德,征服志士和百姓的心。得凤雏卧龙智囊团,收关羽、张飞、赵云等大将,然后充分发挥手下的能力,让其各尽其能。他用仁德号召天下,用仁德服众,与孙权联合赢得赤壁之战,终成鼎足之势,开创三分天下有其一的局面。

3.伽利略生活的时代,教皇严格控制着科学的发展,伽利略做了一次又一次实验,始终认为当时普遍认为的规律是错的。在他之前没有人有勇气站出来。伽利略鼓起勇气,大胆否认前人的学说,得到大多数人的赞同。

4.鲁国有一条法律,鲁国人在国外沦为奴隶,有人能把他们赎出来的,可以到鲁国的国库中报销赎金。有一次,孔子的学生子贡在诸侯国赎了一个鲁国人,回到鲁国后拒绝收下国家补偿金。孔子说:“赐呀,你采取的不是好办法。你收回国家的补偿金,并不会损害你的行为的价值;而你不肯拿回你抵付的钱,鲁国人就不肯再替沦为奴隶的本国同胞赎身了。”子路救起一名落水者,那人感谢他,送了他一头牛,子路收下了。孔子说:“这下子鲁国人一定会勇于救落水的人了。”

本 课 结 束

单元整合与提升

单元整合 学习提升 观古鉴今,读史明志

教考衔接 素养提升 文言文的阅读技巧

目录索引

单元写作 指导训练 如何阐述自己的观点

单元整合 学习提升

观古鉴今,读史明志

中国古代散文源远流长,根深叶茂,是人类文明史上璀璨绚丽的文化宝库。数千年的散文创作,或记言,或明理,或言志,或记事。在这里,我们能聆听到孔子的谆谆教诲,我们能见识到孟子的睿智与雄辩,我们能欣赏到庖丁精湛的解牛技巧;在这里,我们能看到白发苍苍的烛之武在夜色中走向危机四伏的秦军大营,我们能看到勇武无双的项羽在鸿门宴中慢慢丧失了自己的优势地位。

学习本单元,有利于我们整体把握先秦诸子散文的思想内核,体会诸子散文的说理艺术,鉴赏史传作品血肉丰满的人物形象,掌握整体读文的技巧。

1.先秦诸子的思想至今还受到广泛重视,有些甚至已经成为中国人思想的底色,成为中国人世界观、价值观的独特印记。请结合文本完成下表。

人物 篇 名 处世观念 人生志愿

孔子 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 既要敢于承担,又要谦逊有礼 ①

孟子 《齐桓晋文之事》 ② 发政施仁

庄子 《庖丁解牛》 因应自然、顺势而为 ③

提示 ①礼乐治国,教化百姓 ②推仁讲礼 ③依乎天理,养生全身

2.下表三篇散文都长于说理,但说理方法、论述思路各不相同。请围绕这个论题深入思考、比较,完成下表。

篇 名 论述思路 说理方法 异 同

《子路、曾皙、冉有、 公西华侍坐》 ① 以直接议论为主,辅以形象描述 以对话形式进行

《齐桓晋文之事》 以“保民而王”为核心,逐层展开:先从正面入手,论述“保民”的根源在于有“不忍之心”,进而指出“不忍之心”之所以重要就在于“推恩”保民;接下来从反面辨析“王”“霸”之别,指出“发政施仁”才能“王天下”;最后点明“发政施仁”的关键举措是“制民之产”,又回到“保民”的主题 ② 《庖丁解牛》 先写解牛的场面,再写得道的原因,层层推进 ③ 提示 ①以“言志”为主线,按照“问志”“言志”“评志”的顺序展开 ②比喻论证,对比论证,类比论证 ③寓言说理

3.以《烛之武退秦师》为代表的《左传》和以《鸿门宴》为代表的《史记》,开我国史传文学的先河,其人物形象鲜活生动,写人技巧丰富高明。请你结合学习感悟,填写下表。

人物 典型言行 性 格

佚之狐 言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。” 能谋善断,能识人

郑伯 ① 无政治远见,善于纳谏,知错能改

烛之武 辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。” 许之。 越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻 …… ②

秦穆公 秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。 重利轻义,意志不坚

晋文公 ③ 恩怨分明,顾全大局,理智冷静

刘邦 ④ 善于纳谏,圆滑机变;能屈能伸,果决狠辣

项羽 ⑤ 刚愎自用,偏听冲动;做事感性,优柔寡断

范增 ⑥ 老谋深算,妄自尊大,骄横急躁

张良 料大王士卒足以当项王乎 请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。 ⑦

提示 ①公从之。

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”

②深明大义、足智多谋,勇敢无畏、能言善辩

③“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

④“为之奈何 ”

曰:“固不如也。且为之奈何 ”

沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”

“今者出,未辞也,为之奈何 ”

沛公至军,立诛杀曹无伤。

⑤项羽大怒,曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”

“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以至此 ”

项王默然不应。

⑥吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。急击勿失!

“唉!竖子不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!”

⑦机敏果断,忠心耿耿,能谋善断

教考衔接 素养提升

文言文的阅读技巧

(一)建立整体的阅读观

整体着眼,局部入手,是高考文言文阅读的基本原则。所谓整体着眼,就是指通读全文,了解全篇大意。只有做到对文本内容的整体把握,才能在解题时迅速找到答题区间,找准相关字句,从而联系具体语境准确作答。实词义项的选择、句意的理解和翻译都必须回归原文,联系上下文,考虑其所在段落乃至全篇内容;文意的分析和概括更离不开对文本中心人物、中心事件、中心内容、中心论点的整体把握。因此,整体把握全文,对我们迅速、准确地解答题目起着至关重要的作用。

(二)整体阅读“五方法”

1.勾画圈点法

边阅读,边勾画出人名、地名、时间词、事件起讫词语及文中评议性词句,勾画出较难理解的词句等,同时思考、总结“何人、何时、何事”等内容。

2.主线阅读法

阅读时牢牢抓住“什么人、什么时候、什么地方、做过什么事、事情的结果怎样”这条主线来筛选信息,划分层次,把握内容提要。

3.借题解文法

文言文的文意概括题,所给的四个选项均是命题人对文意的解说,其中只有一项不正确,即使是不正确项,也不是完全不正确,错误点只在个别词语上。这样,该题绝大部分的正确文意便是我们读懂文意最好的“提示”和“拐杖”。

4.以文解文法

借用文章中的话来理解。文章中的诸多因素之间存在着一种互相制约、互相阐释的关系,这是我们解文的一种依据,阅读时要仔细发掘。

5.以注解文法

命题者往往会给出一些注释,这些注释能给解文、解题带来一定帮助。解题时,千万不要对其视而不见,一定要充分利用。

模拟训练

阅读下面的文言文,完成小题。

杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。”穆公访诸蹇叔。蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。师劳力竭,远主备之,无乃不可乎!师之所为,郑必知之。勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知 ”公辞焉。召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。蹇叔哭之,曰:“孟子!吾见师之出,而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知 中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之,曰:“晋人御师必于崤,崤有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。必死是间,余收尔骨焉!”秦师遂东。三十三年春,秦师过周北门,左右免胄而下,超乘者三百乘。王孙满尚幼,观之,言于王曰:“秦师轻而无礼必败轻则寡谋无礼则脱。入险而脱,又不

能谋,能无败乎 ”及滑,郑商人弦高将市于周,遇之,以乘韦先,牛十二犒师,曰:“寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者。不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。”且使遽告于郑。郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。使皇武子辞焉,曰:“吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣,为吾子之将行也。郑之有原圃,犹秦之有具囿也。吾子取其麋鹿,以闲敝邑,若何 ”杞子奔齐,逢孙、杨孙奔宋。孟明曰:“郑有备矣,不可冀也。攻之不克,围之不继,吾其还也。”灭滑而还。秦伯素服郊次,乡师而哭,曰:“孤违蹇叔,以辱二三子,孤之罪也。”不替孟明,曰:“孤之过也,大夫何罪 且吾不以一眚掩大德。”

(选自《秦晋崤之战》,有删改)

答案 CDG

解析 “秦师轻而无礼”为主谓结构,“礼”后断句;“必败”的主语是“秦师”,第二个“轻”是后文主语,应在“轻”前断句;“轻则寡谋”“无礼则脱”结构相同,中间断句。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.管,钥匙,北门之管就是北门的钥匙,代指郑国把自己都城的守御重任委托给了杞子等秦人。

B.诸,兼词,“访诸蹇叔”的“诸”和《齐桓晋文之事》“不识有诸”的“诸”意思和用法相同。

C.乘韦,乘代指四,韦是熟牛皮,即四张熟牛皮作为犒劳军队的先行礼物,后用以比喻先送的薄礼。

D.脯资饣气牵,脯是干肉,资是食粮,饣气是已宰杀的牲畜的肉,牵是活的牲口。文中是泛指馈赠的各类干肉、粮食等物资。

B

解析 B项,“访诸蹇叔”的“诸”相当于“之于”(代词+介词),“不识有诸”的“诸”相当于“之乎”(代词+句末语气词)。句意:征求蹇叔的意见/不知道有没有这件事

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.秦穆公得到杞子的密报之后,他头脑清晰,善于听取各方意见,最终坚持自己的主张,全力出兵攻打郑国。

B.蹇叔劝秦穆公不可出兵,老谋深算、满腔忠愤的他送子“与师”时指出秦师此行会在殽地受到晋人伏击。

C.郑国商人弦高遇到秦军后,一边派人通知

郑国,一边以犒师为名,警告秦军,暗示郑国已做好战争准备。

D.郑穆公接到弦高的消息,派人去察看,看到杞子及其部下已做好开战准备,就派皇武子把他们驱除出郑。

A

解析 A项,“他头脑清晰,善于听取各方意见”错误,秦穆公利令智昏,刚愎自用,没有听取蹇叔的意见。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)必死是间,余收尔骨焉!

解析 你一定会死在这两座山之间,我准备到那里去收你的尸骨!

(2)攻之不克,围之不继,吾其还也。

解析进攻不能取胜,包围又没有后援的军队,我们还是回去吧。

5.蹇叔从哪些方面劝说秦穆公不可出兵 请简要概括。

解析 ①兴师动众去袭击远方的国家,从来没有听说过这样能取胜的。②军队劳累不堪,力量消耗尽了,士兵们会产生怨恨之心。③行军千里,远方的君主一定有所防备,劳师动众可能一无所得。

参考译文

杞子从郑国派人向秦国报告说:“郑国人让我掌管他们国都北门的钥匙,如果偷偷派兵来袭击,郑国就可以得到了。”秦穆公为这事征求蹇叔的意见。蹇叔说:“兴师动众去袭击远方的国家,不是我所听说过的。军队劳累不堪,力量消耗尽了,远方的君主防备着我们,恐怕不可以吧!军队的行动,郑国一定会知道。劳师动众而无所得,士兵们必然产生怨恨之心。况且行军千里,谁会不知道呢 ”秦穆公不接受。他召集孟明、西乞、白乙,派他们带兵从东门外出兵。蹇叔为这事哭着说:“孟明啊!我今天看着军队出征,却看不到他们回来啊!”秦穆公派人对他说:“你知道什么 如果你只活到六七十岁就死去,现在你坟上的树早就长到两手合抱那么粗了!”蹇叔的儿子加入这次出征的军队,蹇叔哭着送他,说:“晋国人必然在崤山抵御我们的军队,崤山有

南北两座山:南面一座山是夏后皋的墓地,北面一座山是周文王避过风雨的地方。你一定会死在这两座山之间,我准备到那里去收你的尸骨!”秦国的军队于是向东进发了。鲁僖公三十三年春天,秦军经过周都城的北门,兵车左右两边的战士都脱下战盔,下车步行,接着有三百辆兵车的战士跳跃着登上战车。王孙满这时还小,看到这种情形,向周襄王说:“秦国的军队轻狂而不讲礼貌,一定会失败。轻狂就少谋略,没礼貌就不谨慎。进入险境而不谨慎,又缺少谋略,能不失败吗 ”经过滑国的时候,郑国商人弦高将要到周都城去做买卖,在这里遇到秦军,先送上四张熟牛皮,再送十二头牛慰劳秦军,说:“敝国国君听说你们将要行军经过敝国,冒昧地来慰劳您的部下。敝国不富裕,您的部下要久住,住一天就供给一天的食粮;要走,就准备好那一夜的保卫工作。”同时弦高让驿车把秦军入侵的消息告诉郑国。郑穆公派人

到客馆察看,原来杞子及其部下已经捆好了行装,磨快了兵器,喂饱了马匹。郑穆公派皇武子去辞谢他们,说:“你们在敝国居住的时间很长了,只是粮食肉类都已吃完了,你们也该要走了吧。郑国有原圃,就好像你们秦国有具囿一样。你们回到本国的兽园中去猎取麋鹿,让敝国能够有空闲,怎么样 ”于是杞子逃到齐国,逢孙、杨孙逃到宋国。孟明说:“郑国有准备了,不能指望什么了。进攻不能取胜,包围又没有后援的军队,我们还是回去吧。”于是灭掉滑国就回秦国去了。秦穆公穿着白色的衣服在郊外等候,对着被释放回来的将士哭着说:“我违背了蹇叔的劝告,让你们受了委屈,这是我的罪过。”没有废弃孟明,秦穆公说:“这是我的错误,大夫有什么罪 况且我不会因为一点小过失而抹杀他们的大功劳。”

单元写作 指导训练

如何阐述自己的观点

【学习目标】

1.明确阐述自己的观点的基本内涵。

2.掌握阐述自己的观点的常用方法。

技法指导

一、阐述观点的要求

议论文是作者对某个问题或某件事进行分析评论,表明自己的观点、立场、态度和看法的一种文体。本单元写作活动要求我们学会阐述自己的观点——这是议论文写作的基本要求。要想准确明了地阐述自己的观点,我们必须从以下几个方面入手。

1.观点要明确

要阐述自己的观点,就要学会确立自己的观点。首先,要对材料进行准确解读,在准确解读材料的基础上得出自己的观点,才能保证观点不脱离材料;其次,要使观点准确而有说服力,这就要求确立的观点充满积极意义和正能量,只有这样才能令观点经得起推敲;最后,还要学会用简洁的、没有歧义的语言表述观点,让人一看便知,一读便明。

2.阐述观点要透彻

确立了自己的观点后,就要分析自己的观点。想要让别人信服自己的观点,就务必保证分析说理透彻。

(1)想要透彻地阐述观点,可以回归材料,追根溯源,阐述自己得出这一观点的原因,让观点先立住脚。例如,我们在分析《庖丁解牛》中的智慧时,得出的观点是“专注是成功的秘诀之一”,我们可以回归课文,分析得出这一观点的来由是“以神遇而不以目视”,庖丁解牛时目不两视,耳不两听,全神贯注,心到而且神到。

(2)想要观点阐述得透彻,还要学会用丰富的论据佐证自己的观点。首先,应做到论据典型,因为典型的论据才更有说服力。此外,还要做到论证方法多样,要综合运用事例论证、道理论证、对比论证等多种论证方法,以使论证更加透彻,阐述的观点更具说服力。

3.要多角度阐述观点

多角度阐述观点,可以辩证分析观点,学会一分为二地看问题。想要多角度阐述观点,可以横向或纵向分解中心论点。横向分解中心论点,就是从“是什么”“为什么”“怎样做”三个方面中选择一个方面,依据其确立两到三个分论点,从多个角度对中心论点进行论证。纵向分解中心论点,就是按照“提出问题—分析问题—解决问题”的思路确立分论点,并对中心论点进行逐层深入的论证。

二、阐述观点的方法

阐述,顾名思义,它与论证并不相同。一般而言,它更侧重的是信息的传递和说明,是为了解决“知道不知道”的问题,而论证更多的是为了解决“正确不正确”的问题。“凡事预则立,不预则废”,要想向对方阐明自己的观点,首先自己要将观点想清楚,要将信息掌握全,要将概念理解透,不能“以其昏昏,使人昭昭”。在阐述时要明确交流对象,“到什么山唱什么歌”;要明确问题指向,不能“眉毛胡子一把抓”。为此可以先简单地列一下提纲,打一下腹稿,然后在此基础上再优化并最终确定恰当的结构和方法。在阐述自我观点的时候,常用的方法有以下几种。

1.观点比较法

要使自己的观点更明确和更易于接受,就要突出自己的观点与其他观点的不同,那么,在阐述的过程中就可以将其他观点拿出来进行有针对性的比较,在比较中显示出自己观点的优势。如《齐桓晋文之事》中,孟子将自己主张的“王道”与齐宣王心仪的“霸道”进行了比较,最终“天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王”的美好图景与“缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾”的可怕后果,让齐宣王自然接受了孟子的观点。在《烛之武退秦师》中,烛之武也阐明了“亡郑”会“阙秦以利晋”与“舍郑”则“行李之往来,共其乏困,君亦无所害”的不同结果,让秦伯接受了自己的观点。

2.层进阐述法

在阐明观点时,要根据写作的意图和观点合理安排行文的结构,如层进式、并列式等,通过合理安排结构让文章思路更清晰,信息更明确。如在《齐桓晋文之事》中,孟子为阐述自己“保民而王,莫之能御也”的观点和回答齐宣王“若寡人者,可以保民乎哉”的疑问就采用了递进式阐述法,先确定齐宣王不忍心以牛衅钟便是“不忍之心”,然后谈及如能推恩则自可爱护百姓、治理国家,最终便可称王天下。从牛到百姓、到一国再到全天下的层层推进式阐述,不仅使文章思路和结构层次清晰,而且更能让齐宣王明确感知到实行仁政的简单、有效,从而心悦诚服地接受孟子的观点。

3.原因归结法

在《烛之武退秦师》中,烛之武为了离间秦晋联盟而提出了“焉用亡郑以陪邻”的观点,在阐述时,烛之武先传递了“舍郑”对秦有利的信息,然后又紧紧抓住了晋国曾经的言而无信和现在的贪得无厌,这就向秦伯明确传递了晋国不可信与不可靠的信息。如此,秦实为火中取栗,舍郑有利无害,三个原因的归纳无疑重创了秦晋联盟的根基,而最终秦国“与郑人盟”并撤军离去的结果也说明了这一点。

佳作赏析

佳作赏读 亮点评析

沉浸于古诗之美,何妨吟啸且徐行【1】 近日,“现代人是否还需要读古诗”的话题引起热议,不少网友对此议论纷纷。诗歌是一门语言表达的艺术。深植于中华文化传统中的古诗,彰显了汉语表达的特殊魅力。时至今日,古诗依旧是现代生活中生机勃勃的文化存在。【2】 诗歌以其朗朗上口、音韵协调帮助我们托物言志,抒情表意。【3】 【1】题目即观点,有文采和内涵。

【2】由热议引出话题,然后明确提出自己的观点:古诗依旧是现代生活中生机勃勃的文化存在。

【3】分论点一:诗歌的作用之一是帮助我们托物言志,抒情表意。

儿时,当我们看到鲜花小草,抑或是遇见我们喜欢亲近的人,我们会以最简单的咿咿呀呀、蹦蹦跳跳来表达内心的欣喜。现在,我们不禁会以“万紫千红总是春”赞春天的万物生长,以“映日荷花别样红”叹夏日的热情绽放,以“晴空一鹤排云上”感秋的壮丽,以“千树万树梨花开”喻冬的银装素裹。我们曾以“但愿人长久,千里共婵娟”寄托对家人的思念,以“一蓑烟雨任平生”坦然面对挫折,以“莫愁前路无知己”宽慰友人……所谓腹有诗书气自华,这些诗句以其意象、哲理、才思击中人心,精当易晓,便于记诵,存续千年而韵味不损。【4】 诗歌以其丰富多元、深邃开阔帮助我们拓宽视野,打开格局。【5】 【4】以“儿时”和“现在”进行对比,突出诗歌表情达意的作用。

【5】分论点二:诗歌的作用之二是帮助我们拓宽视野,打开格局。

一个人的经历、眼界和思考都是有限的,而古诗除能帮我们体会到春花秋月、夏蝉冬雪的美景外,也能带给我们“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的哲学思考,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的不屈品质,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的潇洒不羁,“国破山河在,城春草木深”的家国情怀……【6】这些诗句以小见大,让我们在学习思考中提升自我,推己及人,切实感受到古人凝聚到诗中的事物观察、人生体验、生命思考。 诗歌以其真情实感、源远流长帮助我们以史为鉴,继往开来。【7】古诗作为涵盖中国人一切思想情感的精神宝库,不仅概括了人民生活的细枝末节,也浓缩了国家民族发展的方方面面,是中国历史的精华。【8】 【6】运用排比的修辞手法,从不同角度分析诗歌在思考生命、提升自我等方面对我们的帮助。

【7】分论点三:诗歌的作用之三是帮助我们以史为鉴,继往开来。

【8】这是对分论点的阐释。作者从“中国历史”的角度来分析,是对上文思考的深化。

我们从“青青子衿,悠悠我心”的《诗经》出发,见证“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的《离骚》,向往“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”的飘逸洒脱,敬佩“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的忧国忧民,洋溢“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”的民族豪情,铭记“人生自古谁无死 留取丹心照汗青”的赤胆忠心。【9】古诗作为我们国家最有代表性的文化符号之一,彰显的是我们日益浓厚的文化自信。无论世界多极化如何发展,那一首首绮丽的诗篇都将为中华民族的崛起提供强有力的精神支撑。 我们是否还需要古诗呢 不妨在缓步前行的时候吟诵几句吧。【10】 【9】从手法来看,作者运用排比的修辞手法来论证观点,气势磅礴,情感强烈;从顺序来看,以时间为序,有历史的厚重感,内涵丰富。

【10】运用设问的形式,重申观点。照应开头,卒章显志。

总有那么一刻你会在思想与情感上与古人同频共振、心意相通。你会发现你曾经和庄子一起坐大鹏之背扶摇九天,和司马迁看过江山无常,和曹操横过槊,和李白醉过酒,和陶渊明采过菊,和白居易折过柳……这样的文字才是真正的不朽。【11】 【11】作者以形象的描述来突出诗歌在现实生活中的意义,想象生动,颇有画面感,更能够打动人心。

点评本文脉络清晰,结构严密。作者以“总—分—总”的思路布局,由“现代人是否还需要读古诗”的热议引出古诗之美的话题;然后从三个角度分析诗歌对我们的帮助,由浅入深;结尾水到渠成,卒章显志。本文主要运用引证法,以排比的形式行文,情感充沛,增强了说服力。从语言来看,整散结合,错落有致,使文章摇曳多姿。

单元实练

阅读下面的材料,根据要求写作。

中华传统文化既有饱满的内涵,也有丰富的形式,全方面塑造着中国人。近年来,以品牌为载体、以文化为语言的“国潮”蔚然成风,让国人以一种新的文化表达方式享有传统文化。遵孝悌之道,习儒雅之风,品典籍之美,成为无数中国人传承文化的最美记忆。而如今,部分人认为传承文化就是沿袭旧服,谨遵旧规,似乎缺了必要的仪式感就不能传承文化。

著名学者冯骥才曾指出:我们悠久历史养育和积淀下来的许多文化精华,都在被浓妆艳抹,重新包装,甚至拆卸重组,招摇过市。一边是真实的历史被抽空内涵,只留下躯壳,再滥加改造;一边是荒诞不经和无中生有的

伪造。

班级计划围绕“弘扬传统文化,传承中华文明”展开讨论。上述材料引发你怎样的联想和思考 请结合你的感受和思考写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作指导 材料首先肯定了“国潮”蔚然成风的现象,但同时也指出了在弘扬传统文化中存在的问题,如沿袭旧服,谨遵旧规,过于看重“仪式感”等外在形式,还通过学者冯骥才批判了某些“伪传承”的现象,即传统文化被浓妆艳抹,重新包装,甚至拆卸重组,滥加改造,传统文化被抽空内涵,改造得面目全非。因此,题目提出了如何弘扬传统文化的现实问题。

可从如下方面进行分析。推动传统文化活起来需要的是创造和创新能力,而不是照搬照抄甚至粗制滥造。还可以呼吁要传承传统文化的内涵和精髓,将之内化为我们的行为准则和精神品德。总之,弘扬传统文化不能只重视外在形式,而忽略了文化内核。最后,要注意写一篇发言稿,主题是“弘扬传统文化,传承中华文明”,发言情境是班级讨论会。

参考立意:

①让创新激活传统文化的“一池春水”;

②让传统融入生活,连接当下;

③摒弃形式,注重内涵。

一、有关智慧、仁德与勇气的名言

1.德不孤,必有邻。——《论语·里仁》

2.不义而富且贵,于我如浮云。——《论语·述而》

3.夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。——《论语·雍也》

4.成事不说,遂事不谏,既往不咎。——《论语·八佾》

5.居处恭,执事敬,与人忠。虽之夷狄,不可弃也。——《论语·子路》

6.匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。——苏轼

7.谁恐惧,谁就要受折磨,并且已经受着他的恐惧的折磨。——蒙田

8.勇气很有理由被当作人类德性之首,因为这种德性保证了所有其余的德性。——丘吉尔

9.人们将永远赖以自立的是他的智慧、良心、人的尊严。——苏霍姆林斯基

10.人在智慧上应当是明豁的,道德上应该是清白的,身体上应该是洁净的。——契诃夫

二、有关智慧、仁德与勇气的事例

1.吕布在东汉末年也算得上数一数二的勇将,其勇气可嘉,智慧谋略不足,仁德不够。他最终败北,还落得被人耻笑的下场,想必是因其有勇无谋,缺少深谋远虑,缺少仁德。看来,勇气固然是要件,智慧不可无,仁德更不可或缺,缺少仁德让天下贤才远遁。

2.刘备是一个比较有头脑、有智慧的人。动乱之际,他以仁德著称,关爱百姓,救民于水火之中。在合适时起兵,攻城略地。他凭借仁德,征服志士和百姓的心。得凤雏卧龙智囊团,收关羽、张飞、赵云等大将,然后充分发挥手下的能力,让其各尽其能。他用仁德号召天下,用仁德服众,与孙权联合赢得赤壁之战,终成鼎足之势,开创三分天下有其一的局面。

3.伽利略生活的时代,教皇严格控制着科学的发展,伽利略做了一次又一次实验,始终认为当时普遍认为的规律是错的。在他之前没有人有勇气站出来。伽利略鼓起勇气,大胆否认前人的学说,得到大多数人的赞同。

4.鲁国有一条法律,鲁国人在国外沦为奴隶,有人能把他们赎出来的,可以到鲁国的国库中报销赎金。有一次,孔子的学生子贡在诸侯国赎了一个鲁国人,回到鲁国后拒绝收下国家补偿金。孔子说:“赐呀,你采取的不是好办法。你收回国家的补偿金,并不会损害你的行为的价值;而你不肯拿回你抵付的钱,鲁国人就不肯再替沦为奴隶的本国同胞赎身了。”子路救起一名落水者,那人感谢他,送了他一头牛,子路收下了。孔子说:“这下子鲁国人一定会勇于救落水的人了。”

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])