第四单元整合与提升 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四单元整合与提升 课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 102.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-21 08:36:19 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

单元整合与提升

教考衔接 素养提升 信息时代的语文生活的命题视角

随着社会的快速发展和互联网信息技术的日新月异,人们越来越多地借助各种传播媒介来了解社会,与他人沟通,获取信息,发表观点,判断决策。因此,善用多媒介,辨识媒介信息,养成良好的媒介素养就成为中学必不可少的教学内容。近年高考命题在这方面也做了大量探索。2023年全国甲卷的作文和新高考Ⅰ卷信息类文本阅读材料直接关联本单元“信息时代的语文生活”中“辨识媒介信息”等相关内容。

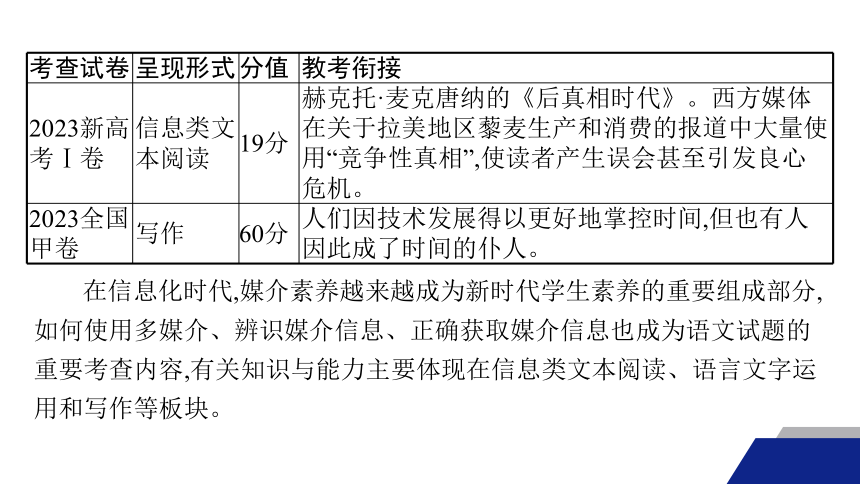

考查试卷 呈现形式 分值 教考衔接

2023新高考Ⅰ卷 信息类文本阅读 19分 赫克托·麦克唐纳的《后真相时代》。西方媒体在关于拉美地区藜麦生产和消费的报道中大量使用“竞争性真相”,使读者产生误会甚至引发良心危机。

2023全国甲卷 写作 60分 人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

在信息化时代,媒介素养越来越成为新时代学生素养的重要组成部分,如何使用多媒介、辨识媒介信息、正确获取媒介信息也成为语文试题的重要考查内容,有关知识与能力主要体现在信息类文本阅读、语言文字运用和写作等板块。

模拟训练

一、在信息类文本阅读中考查“辨识媒介信息”

(2023新高考Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成1~5题。

①对素食者和肠胃疾病患者来说,藜麦的发现是一个奇迹。藜麦不含麸质,富含镁和铁,比其他种子含有更多的蛋白质,包括人体无法独自生成的必需的氨基酸。美国宇航局宣布,藜麦是地球上营养最均衡的食物之一,是宇航员的理想之选。产于安第斯山的藜麦有一个令西方消费者神往的传说:印加人非常重视藜麦,认为它是神圣的,并且称之为“万谷之母”。不过,藜麦的爱好者却通过媒体发现了一个令人不安的事实。从2006年到

2013年,玻利维亚和秘鲁的藜麦价格上涨了两倍。2011年《独立报》称,玻利维亚的藜麦消费量“5年间下降了34%,当地家庭已经吃不起这种主食了,它已经变成了奢侈品”。《纽约时报》援引研究报告称,藜麦种植区的儿童营养不良率正在上升。2013年,《卫报》用煽动性标题提升了人们对这个问题的关注度:“素食者的肚子能装下藜麦令人反胃的事实吗 ”该报称,贫穷的玻利维亚人和秘鲁人正在食用更加便宜的“进口垃圾食品”。《独立报》2013年一篇报道的标题是“藜麦:对你有利——对玻利维亚人有害”。这些消息传遍了全球,在健康饮食者之中引发了一场良心危机。在社交媒体、素食博客和健康饮食论坛上,人们开始询问食用藜麦是否合适。

②这种说法看似可信,被许多人认可,但是经济学家马克·贝勒马尔等人对此则持保留意见。毕竟,藜麦贸易使大量外国资金涌入玻利维亚和秘鲁,其中许多资金进入了南美最贫穷的地区。几位经济学家跟踪了秘鲁家庭支出的调查数据,将种植且食用藜麦的家庭、食用但不种植藜麦的家庭和从不接触藜麦的家庭划分为三个小组。他们发现,从2004年到2013年,三个小组的生活水平都上升了,其中藜麦种植户家庭支出的增长速度是最快的。农民们正在变富,他们将这种新收入转化为支出又给周边民众带来了好处。那么藜麦消费量下降34%又是怎么回事呢 原来,在很长的时间内两个国家的藜麦消费量一直在缓慢而稳定地下降,这意味着消费量的下降和价格的激增不存在明显的联系。更加接近事实的解释是,秘鲁人和玻利维亚人只是想换换口味,吃点别的东西。

③为了解藜麦的种植情况,我去了秘鲁科尔卡山谷,这里在印加时代以前就得到了开垦。藜麦是一种美丽的作物,拥有深红色或金黄色的巨大种球。在安第斯山的这片区域,人们在梯田上同时种植藜麦以及当地特有的玉米和马铃薯品种。“国外需求绝对是一件好事,”我的秘鲁向导杰西卡说道,“农民非常高兴,所有想吃藜麦的人仍然买得起这种食物。”她还解释了另一个好处。之前,秘鲁城里人往往认为他们这片区域吃藜麦的人“很土”。现在,由于美国人和欧洲人的重视,食用藜麦被视作一种时尚。“利马人终于开始尊重我们这些高原人和我们的传统了。”玻利维亚西南部有一片遥远而不适合居住的区域,那里到处都是盐湖和休眠火山。在那里,我看到了

由藜麦资金支持的当地急需的开发和旅游项目。千百年来勉强能够养家糊口的自耕农开始为更加美好的未来而投资。我在2017年4月听到的玻利维亚人对于该作物的唯一抱怨是,日益增长的供给正在拉低价格。玻利维亚的藜麦种植面积增长了两倍多,从2007年的5万公顷增长到2016年的18万公顷。马克·贝勒马尔后来对我说:“这是一个令人悲伤的结局,因为它的价格不太可能再度回升。”在风景如画的科尔卡山谷,当太阳落山时,我问杰西卡,欧洲和北美的消费者是否应该为吃掉秘鲁人和玻利维亚人的食物而感到内疚。我可以猜到答案,但我想听到当地人的亲口否认。“相信我,”杰西卡笑道,“我们有许多藜麦。”

④乍一看,这一关于食物热潮、全球贸易和消费者忧虑的事件讲述了谎言被揭穿的过程。不过,这些受到错误解读的真相可能会对当地的人们造成真正的伤害。各行各业有经验的沟通者会通过片面的事实、数字、背景呈现某种世界观,从而影响现实。在这个例子中,新闻工作者和博主出于高尚的理由引导消费者远离藜麦:他们由衷地为一个贫困群体感到担忧,害怕狂暴的全球贸易风潮会危及这一群体的利益。我们很早就知道这一点:每个新手辩论者和犯错误的小学生都知道如何挑选最有利于自己的真相。不过,我们可能不知道这些真相为沟通者提供了多大的灵活性。很多时候,你可以通过许多方式描述一个人、一件事物或者一起事件,这些描述可能具有同等的真实性。我将它们称为“竞争性真相”。

(摘编自赫克托·麦克唐纳《后真相时代》,

刘清山译)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.藜麦适合素食者和肠胃疾病患者食用,并且由于其营养均衡,被美国宇航局认为是宇航员食物的理想之选。

B.“马克·贝勒马尔等人对此则持保留意见”中的“此”,指的是被国外需求推高的藜麦价格给玻利维亚和秘鲁当地人造成伤害这一说法。

C.藜麦的大面积种植,不仅让玻利维亚和秘鲁等地农民的生活水平显著提高,而且改变了当地人对藜麦带有歧视的看法。

D.作者认为,尽管一些媒体引导消费者远离藜麦的做法值得商榷,但是其出发点却不是恶意的,他们为当地的贫困居民感到担忧。

C

解析 C项,“当地人对藜麦带有歧视的看法”错误,原文“之前,秘鲁城里人往往认为他们这片区域吃藜麦的人‘很土’。现在,由于美国人和欧洲人的重视,食用藜麦被视作一种时尚”,可见是美国人和欧洲人的重视改变了秘鲁利马城里人对藜麦带有歧视的看法。另外,C项中“当地”指代的内容是“玻利维亚和秘鲁”,原文只谈及秘鲁城里人认为高原区域吃藜麦的人很土,但是玻利维亚人对食用藜麦是否存有歧视这一信息是不得而知的。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.从第1段的内容可以看出,当一起事件超出了我们直接观察的范围时,有些人会根据他人提供的信息,并结合自己的判断,生成对该事件的看法。

B.“它的价格不太可能再度回升”,可能是因为市场对藜麦的需求量不再大幅增加,而藜麦的种植面积持续扩大,供给日益增长。

C.“每个新手辩论者”“都知道如何挑选最有利于自己的真相”,可见有些“沟通者”会选择有助于推进个人意图的真相,而这种选择具有一定的灵活性。

D.从藜麦事件可以发现,一组片面的事实编织在一起引发了一场良心危机,而这场良心危机对玻利维亚和秘鲁当地的居民造成了真正的伤害。

D

解析 D项,“对玻利维亚和秘鲁当地的居民造成了真正的伤害”错误,原文“不过,这些受到错误解读的真相可能会对当地的人们造成真正的伤害”,可见是“可能”会对当地的人们造成真正的伤害,选项犯了或然变必然的错误。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑第二段观点的一项是( )

A.“粮食优先”智库的工作人员塔尼娅·科森在谈到安第斯山藜麦种植者时表示:“坦率地说,他们厌倦了藜麦,因此开始购买其他食物。”

B.加拿大《环球邮报》一则新闻的标题为“你对藜麦的爱越深,你对玻利维亚人和秘鲁人的伤害就越深”。

C.制片人迈克尔·威尔科克斯专门为这个问题制作了一部纪录片,他说:“我见过一些反对食用藜麦的文字评论,实际上,停止消费才会真正伤害这些

农民。”

D.英国广播公司播音员埃文·戴维斯指出:“事实上,说谎常常是没有必要的。你可以在不使用任何谎言的情况下完成许多有效的欺骗。”

A

解析 第二段观点是:消费量的下降和价格的激增不存在明显的联系。A项,表明是安第斯山藜麦种植者想吃点别的东西导致藜麦消费量的下降,而不是藜麦价格的上涨,直接支撑了第二段的观点。B项,说的是对藜麦的喜爱会对当地人造成伤害。与第二段的观点相悖。C项,说的是“停止消费才会真正伤害这些农民”,与第二段的观点关联不大。D项,可以用来支撑“竞争性真相”的相关观点。与第二段的观点无关。

4.请简要说明文本中的西方媒体在报道时使用了哪些“竞争性真相”。

提示 ①从2006年到2013年,玻利维亚和秘鲁的藜麦价格上涨了两倍;②玻利维亚的藜麦消费量五年间下降了34%;③藜麦种植区域的儿童营养不良率正在上升;④玻利维亚人和秘鲁人正在食用便宜的进口食物。

5.作者采用哪些方法证明关于藜麦的新闻报道结论有误 请根据文本概括。

提示 ①引用经济学家的调查数据及观点;②针对媒体提出的问题作出合理的解释;③进行实地调研,征询当地居民的意见。

二、在语言文字运用中考查“媒介素养”

(2023浙江宁波期末)阅读下面的文字,完成6~7题。

相对于报纸、杂志、广播、电视四大传统意义上的媒体,新媒体被形象地称为“第五媒体”。在新媒体时代,我们每天都会接触大量信息,这能帮助我们更好地认识周围世界, ① ,因为,我们获取的信息并不都是真实的,特别是网络上发布的信息常常会有讹误。因此,有辨识信息的自觉与能力,能够分辨各种媒介信息的真伪,就成为当代人必须具备的媒介素养。

传播过程中信息失真的具体情况比较复杂:有时, ② ,但在传播过程中产生了损耗和扭曲;有时,真实的信息被传播者夸大、隐瞒、剪裁和篡改,以达成某种目的;有时,信息本身就是假的,以讹传讹。

除了辨识信息真伪, ③ 。有些信息本身是真实的,但导向不正或格调不高,对此类信息,要有明确的认识,恰当应对。这就需要我们加强学习,确立正确的人生观、价值观,拥有健康向上的思想和情感,从根本上提高辨识媒介信息的能力。

6.下列选项中引号的用法,与文中“第五媒体”的引号用法相同的一项是 ( )

A.在这里,我打算提出一个各民族的建筑之间的“可译性”的问题。

B.也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言

C.还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去。

D.“豹子头”林冲可谓是《水浒传》中一位典型的悲剧英雄。

B

解析 文中“第五媒体”的引号标示强调。A项,引号标示特殊含义;B项,引号标示强调;C项,引号标示反语;D项,引号标示特殊称谓。

7.在文中横线处填写适当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①__________

②__________

③__________

提示 ①但有时也给我们带来误导和烦恼 ②信息本身真实 ③我们还要学习分辨信息的良莠

三、在写作中考查“媒介素养”

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

提示 略

本 课 结 束

单元整合与提升

教考衔接 素养提升 信息时代的语文生活的命题视角

随着社会的快速发展和互联网信息技术的日新月异,人们越来越多地借助各种传播媒介来了解社会,与他人沟通,获取信息,发表观点,判断决策。因此,善用多媒介,辨识媒介信息,养成良好的媒介素养就成为中学必不可少的教学内容。近年高考命题在这方面也做了大量探索。2023年全国甲卷的作文和新高考Ⅰ卷信息类文本阅读材料直接关联本单元“信息时代的语文生活”中“辨识媒介信息”等相关内容。

考查试卷 呈现形式 分值 教考衔接

2023新高考Ⅰ卷 信息类文本阅读 19分 赫克托·麦克唐纳的《后真相时代》。西方媒体在关于拉美地区藜麦生产和消费的报道中大量使用“竞争性真相”,使读者产生误会甚至引发良心危机。

2023全国甲卷 写作 60分 人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

在信息化时代,媒介素养越来越成为新时代学生素养的重要组成部分,如何使用多媒介、辨识媒介信息、正确获取媒介信息也成为语文试题的重要考查内容,有关知识与能力主要体现在信息类文本阅读、语言文字运用和写作等板块。

模拟训练

一、在信息类文本阅读中考查“辨识媒介信息”

(2023新高考Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成1~5题。

①对素食者和肠胃疾病患者来说,藜麦的发现是一个奇迹。藜麦不含麸质,富含镁和铁,比其他种子含有更多的蛋白质,包括人体无法独自生成的必需的氨基酸。美国宇航局宣布,藜麦是地球上营养最均衡的食物之一,是宇航员的理想之选。产于安第斯山的藜麦有一个令西方消费者神往的传说:印加人非常重视藜麦,认为它是神圣的,并且称之为“万谷之母”。不过,藜麦的爱好者却通过媒体发现了一个令人不安的事实。从2006年到

2013年,玻利维亚和秘鲁的藜麦价格上涨了两倍。2011年《独立报》称,玻利维亚的藜麦消费量“5年间下降了34%,当地家庭已经吃不起这种主食了,它已经变成了奢侈品”。《纽约时报》援引研究报告称,藜麦种植区的儿童营养不良率正在上升。2013年,《卫报》用煽动性标题提升了人们对这个问题的关注度:“素食者的肚子能装下藜麦令人反胃的事实吗 ”该报称,贫穷的玻利维亚人和秘鲁人正在食用更加便宜的“进口垃圾食品”。《独立报》2013年一篇报道的标题是“藜麦:对你有利——对玻利维亚人有害”。这些消息传遍了全球,在健康饮食者之中引发了一场良心危机。在社交媒体、素食博客和健康饮食论坛上,人们开始询问食用藜麦是否合适。

②这种说法看似可信,被许多人认可,但是经济学家马克·贝勒马尔等人对此则持保留意见。毕竟,藜麦贸易使大量外国资金涌入玻利维亚和秘鲁,其中许多资金进入了南美最贫穷的地区。几位经济学家跟踪了秘鲁家庭支出的调查数据,将种植且食用藜麦的家庭、食用但不种植藜麦的家庭和从不接触藜麦的家庭划分为三个小组。他们发现,从2004年到2013年,三个小组的生活水平都上升了,其中藜麦种植户家庭支出的增长速度是最快的。农民们正在变富,他们将这种新收入转化为支出又给周边民众带来了好处。那么藜麦消费量下降34%又是怎么回事呢 原来,在很长的时间内两个国家的藜麦消费量一直在缓慢而稳定地下降,这意味着消费量的下降和价格的激增不存在明显的联系。更加接近事实的解释是,秘鲁人和玻利维亚人只是想换换口味,吃点别的东西。

③为了解藜麦的种植情况,我去了秘鲁科尔卡山谷,这里在印加时代以前就得到了开垦。藜麦是一种美丽的作物,拥有深红色或金黄色的巨大种球。在安第斯山的这片区域,人们在梯田上同时种植藜麦以及当地特有的玉米和马铃薯品种。“国外需求绝对是一件好事,”我的秘鲁向导杰西卡说道,“农民非常高兴,所有想吃藜麦的人仍然买得起这种食物。”她还解释了另一个好处。之前,秘鲁城里人往往认为他们这片区域吃藜麦的人“很土”。现在,由于美国人和欧洲人的重视,食用藜麦被视作一种时尚。“利马人终于开始尊重我们这些高原人和我们的传统了。”玻利维亚西南部有一片遥远而不适合居住的区域,那里到处都是盐湖和休眠火山。在那里,我看到了

由藜麦资金支持的当地急需的开发和旅游项目。千百年来勉强能够养家糊口的自耕农开始为更加美好的未来而投资。我在2017年4月听到的玻利维亚人对于该作物的唯一抱怨是,日益增长的供给正在拉低价格。玻利维亚的藜麦种植面积增长了两倍多,从2007年的5万公顷增长到2016年的18万公顷。马克·贝勒马尔后来对我说:“这是一个令人悲伤的结局,因为它的价格不太可能再度回升。”在风景如画的科尔卡山谷,当太阳落山时,我问杰西卡,欧洲和北美的消费者是否应该为吃掉秘鲁人和玻利维亚人的食物而感到内疚。我可以猜到答案,但我想听到当地人的亲口否认。“相信我,”杰西卡笑道,“我们有许多藜麦。”

④乍一看,这一关于食物热潮、全球贸易和消费者忧虑的事件讲述了谎言被揭穿的过程。不过,这些受到错误解读的真相可能会对当地的人们造成真正的伤害。各行各业有经验的沟通者会通过片面的事实、数字、背景呈现某种世界观,从而影响现实。在这个例子中,新闻工作者和博主出于高尚的理由引导消费者远离藜麦:他们由衷地为一个贫困群体感到担忧,害怕狂暴的全球贸易风潮会危及这一群体的利益。我们很早就知道这一点:每个新手辩论者和犯错误的小学生都知道如何挑选最有利于自己的真相。不过,我们可能不知道这些真相为沟通者提供了多大的灵活性。很多时候,你可以通过许多方式描述一个人、一件事物或者一起事件,这些描述可能具有同等的真实性。我将它们称为“竞争性真相”。

(摘编自赫克托·麦克唐纳《后真相时代》,

刘清山译)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.藜麦适合素食者和肠胃疾病患者食用,并且由于其营养均衡,被美国宇航局认为是宇航员食物的理想之选。

B.“马克·贝勒马尔等人对此则持保留意见”中的“此”,指的是被国外需求推高的藜麦价格给玻利维亚和秘鲁当地人造成伤害这一说法。

C.藜麦的大面积种植,不仅让玻利维亚和秘鲁等地农民的生活水平显著提高,而且改变了当地人对藜麦带有歧视的看法。

D.作者认为,尽管一些媒体引导消费者远离藜麦的做法值得商榷,但是其出发点却不是恶意的,他们为当地的贫困居民感到担忧。

C

解析 C项,“当地人对藜麦带有歧视的看法”错误,原文“之前,秘鲁城里人往往认为他们这片区域吃藜麦的人‘很土’。现在,由于美国人和欧洲人的重视,食用藜麦被视作一种时尚”,可见是美国人和欧洲人的重视改变了秘鲁利马城里人对藜麦带有歧视的看法。另外,C项中“当地”指代的内容是“玻利维亚和秘鲁”,原文只谈及秘鲁城里人认为高原区域吃藜麦的人很土,但是玻利维亚人对食用藜麦是否存有歧视这一信息是不得而知的。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.从第1段的内容可以看出,当一起事件超出了我们直接观察的范围时,有些人会根据他人提供的信息,并结合自己的判断,生成对该事件的看法。

B.“它的价格不太可能再度回升”,可能是因为市场对藜麦的需求量不再大幅增加,而藜麦的种植面积持续扩大,供给日益增长。

C.“每个新手辩论者”“都知道如何挑选最有利于自己的真相”,可见有些“沟通者”会选择有助于推进个人意图的真相,而这种选择具有一定的灵活性。

D.从藜麦事件可以发现,一组片面的事实编织在一起引发了一场良心危机,而这场良心危机对玻利维亚和秘鲁当地的居民造成了真正的伤害。

D

解析 D项,“对玻利维亚和秘鲁当地的居民造成了真正的伤害”错误,原文“不过,这些受到错误解读的真相可能会对当地的人们造成真正的伤害”,可见是“可能”会对当地的人们造成真正的伤害,选项犯了或然变必然的错误。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑第二段观点的一项是( )

A.“粮食优先”智库的工作人员塔尼娅·科森在谈到安第斯山藜麦种植者时表示:“坦率地说,他们厌倦了藜麦,因此开始购买其他食物。”

B.加拿大《环球邮报》一则新闻的标题为“你对藜麦的爱越深,你对玻利维亚人和秘鲁人的伤害就越深”。

C.制片人迈克尔·威尔科克斯专门为这个问题制作了一部纪录片,他说:“我见过一些反对食用藜麦的文字评论,实际上,停止消费才会真正伤害这些

农民。”

D.英国广播公司播音员埃文·戴维斯指出:“事实上,说谎常常是没有必要的。你可以在不使用任何谎言的情况下完成许多有效的欺骗。”

A

解析 第二段观点是:消费量的下降和价格的激增不存在明显的联系。A项,表明是安第斯山藜麦种植者想吃点别的东西导致藜麦消费量的下降,而不是藜麦价格的上涨,直接支撑了第二段的观点。B项,说的是对藜麦的喜爱会对当地人造成伤害。与第二段的观点相悖。C项,说的是“停止消费才会真正伤害这些农民”,与第二段的观点关联不大。D项,可以用来支撑“竞争性真相”的相关观点。与第二段的观点无关。

4.请简要说明文本中的西方媒体在报道时使用了哪些“竞争性真相”。

提示 ①从2006年到2013年,玻利维亚和秘鲁的藜麦价格上涨了两倍;②玻利维亚的藜麦消费量五年间下降了34%;③藜麦种植区域的儿童营养不良率正在上升;④玻利维亚人和秘鲁人正在食用便宜的进口食物。

5.作者采用哪些方法证明关于藜麦的新闻报道结论有误 请根据文本概括。

提示 ①引用经济学家的调查数据及观点;②针对媒体提出的问题作出合理的解释;③进行实地调研,征询当地居民的意见。

二、在语言文字运用中考查“媒介素养”

(2023浙江宁波期末)阅读下面的文字,完成6~7题。

相对于报纸、杂志、广播、电视四大传统意义上的媒体,新媒体被形象地称为“第五媒体”。在新媒体时代,我们每天都会接触大量信息,这能帮助我们更好地认识周围世界, ① ,因为,我们获取的信息并不都是真实的,特别是网络上发布的信息常常会有讹误。因此,有辨识信息的自觉与能力,能够分辨各种媒介信息的真伪,就成为当代人必须具备的媒介素养。

传播过程中信息失真的具体情况比较复杂:有时, ② ,但在传播过程中产生了损耗和扭曲;有时,真实的信息被传播者夸大、隐瞒、剪裁和篡改,以达成某种目的;有时,信息本身就是假的,以讹传讹。

除了辨识信息真伪, ③ 。有些信息本身是真实的,但导向不正或格调不高,对此类信息,要有明确的认识,恰当应对。这就需要我们加强学习,确立正确的人生观、价值观,拥有健康向上的思想和情感,从根本上提高辨识媒介信息的能力。

6.下列选项中引号的用法,与文中“第五媒体”的引号用法相同的一项是 ( )

A.在这里,我打算提出一个各民族的建筑之间的“可译性”的问题。

B.也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言

C.还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去。

D.“豹子头”林冲可谓是《水浒传》中一位典型的悲剧英雄。

B

解析 文中“第五媒体”的引号标示强调。A项,引号标示特殊含义;B项,引号标示强调;C项,引号标示反语;D项,引号标示特殊称谓。

7.在文中横线处填写适当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①__________

②__________

③__________

提示 ①但有时也给我们带来误导和烦恼 ②信息本身真实 ③我们还要学习分辨信息的良莠

三、在写作中考查“媒介素养”

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

提示 略

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])