第七单元整合与提升 课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 第七单元整合与提升 课件(共64张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 997.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-21 08:40:16 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

单元整合与提升

教考衔接 素养提升 《红楼梦》的命题视角

单元写作 指导训练 学写综述

目录索引

教考衔接 素养提升

《红楼梦》的命题视角

《红楼梦》的命题视角

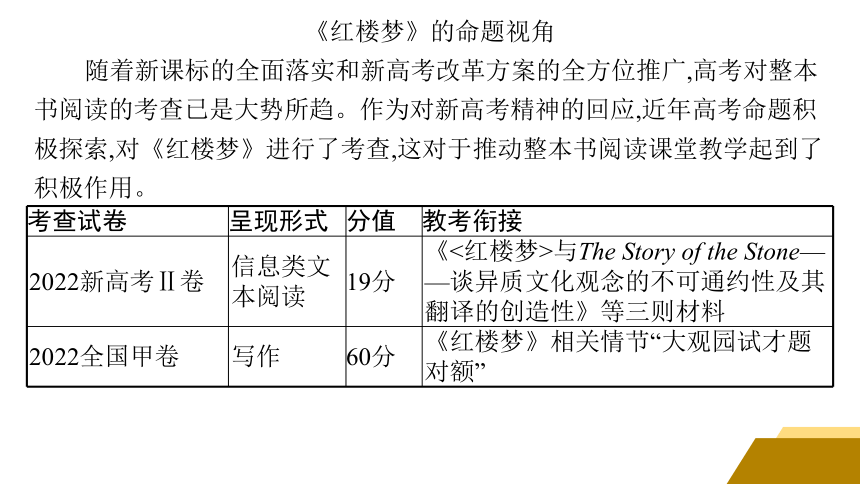

随着新课标的全面落实和新高考改革方案的全方位推广,高考对整本书阅读的考查已是大势所趋。作为对新高考精神的回应,近年高考命题积极探索,对《红楼梦》进行了考查,这对于推动整本书阅读课堂教学起到了积极作用。

考查试卷 呈现形式 分值 教考衔接

2022新高考Ⅱ卷 信息类文本阅读 19分 《<红楼梦>与The Story of the Stone——谈异质文化观念的不可通约性及其翻译的创造性》等三则材料

2022全国甲卷 写作 60分 《红楼梦》相关情节“大观园试才题对额”

一部文学作品的价值不仅体现在它的文学性上,更多地体现在它对人类心灵、社会内在的多方面及多层次意义上。同样,高考对《红楼梦》的考查,不仅体现在文学作品的鉴赏上,还可以通过《红楼梦》研究和评论,在信息类文本阅读中考查,在语言文字运用和写作中考查。

模拟训练

一、在信息类文本阅读中考查《红楼梦》整本书阅读

(2022新高考Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一 中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立,或在中国合作者帮助下完成的。传教士以降的西方译者为中国典籍的异域传播作出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,

促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克思翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)

材料二 翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。为证此言,举个背信弃“意”的例子。《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译,直接从“列位看官:你道此书从何而来 ”译起。霍克思的省译,显然不是漏译或者不能译,最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量。为了实现译本与原著在艺术性方面的等值或者说最大程度地接近,霍克思将“忠实”的对象定位于篇章层面。杨宪益的翻译可以称之为“临摹式

翻译”。“临摹”是初学书画之法,就是照着一幅书法或者绘画描其形而逮其神,最终达到与原作的惟妙惟肖。临摹者往往会将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,杨宪益翻译的《红楼梦》正是这样一件艺术性高超的临摹作品。

(摘编自党争胜《霍克思与杨宪益的翻译思想刍议》)

材料三 从当下国际学界关于两百年《红楼梦》翻译史及诸种译本的研究来看,大多数学者对杨译本和霍译本给予了充分的认可,学界就这两种译本的翻译技术性问题有着相当细致的讨论。然而我所感兴趣的不是翻译的技术性问题,而是这两位译家及两种译本的语言修辞、文化身份、翻译立场与翻译策略的差异性等问题。杨宪益译本的翻译立场与翻译策略更注重推动英语贴着汉语文化观念的地面行走,所以杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一。不同于杨译本,霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性。他使用西方本土

读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成。

(摘编自杨乃乔《<红楼梦>与The Story of

the Stone——谈异质文化观念的不可通约性

及其翻译的创造性》)

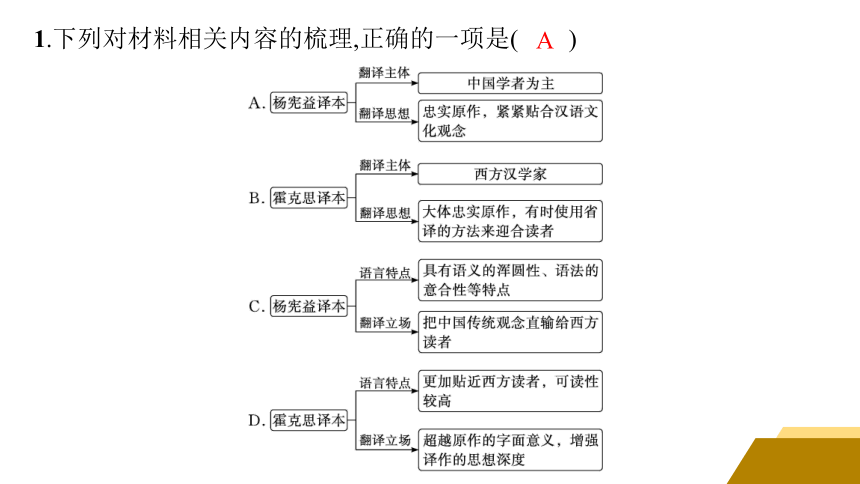

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )

A

解析 B项,“迎合读者”错误,材料二是说“霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译……最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量”。C项,“杨宪益译本”“具有语义的浑圆性、语法的意合性等特点”错误,材料一“中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点”是说中国古代经典文本的语言特点,不是杨宪益译本的特点。选项张冠李戴。D项,“增强译作的思想深度”错误,由材料二和材料三可知,霍克思译本追求艺术性和“探求两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性”,没有谈及思想深度。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.现有汉学书目的统计表明中国学者作为典籍翻译主体的比例并不高,这与我国学者进入典籍英译领域的时间相对较晚有关。

B.中国翻译界应该增加典籍翻译的数量,改变我国典籍主要由国外学者翻译的局面,这样才能增强构建中国话语体系的能力。

C.学界对杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面,而主要集中在其翻译立场与翻译策略的差异性问题上。

D.近年来中国文化“走出去”所遇到的障碍,让本土的翻译经验与西方翻译理论孰优孰劣成为一个学者们竞相讨论的问题。

A

解析 B项,于文无据。C项,“学界对杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面”错误,材料三是说“我”感兴趣的,而不是“学界”。D项,强加因果。材料一是说“三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮”。

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是( )

A.材料一分析了杨译本的长处和不足,指出应当客观公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距。

B.材料二使用“临摹”的概念,意在强调杨译本对于《红楼梦》的绝对忠实,这与霍译本的间或背信弃“意”形成了对比。

C.材料三认为只有完成两种异质文化观念转换生成的翻译者,才有可能创造性、补充性与生成性地重构《石头记》。

D.材料一提纲挈领,从总体述说中国典籍“谁来译”的问题,材料二和材料三则分而论之,三则材料呈现出总分的结构。

B

解析 A项,材料一没有分析杨译本的长处和不足。C项,“只有……才……”是表示必要条件。根据材料三“他使用西方本土读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成”可知,“重构《石头记》”和“转换生成”是因果关系。D项,三则材料不是呈现出总分的结构,而是各自独立。

4.请根据材料二,简要说明杨宪益与霍克思对译文艺术性的理解有何不同。

提示 ①霍追求译文与原著在艺术性方面最大程度地接近,因此其译文表现出较强的灵活性,他没有逐字逐句地翻译,而是忠实于原著的“篇章层面”;②杨将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,其译文力求保持与原著的形神皆似。

5.评价一部中国典籍译本是否优秀,可以有哪些标准 请结合材料进行概括。

提示 ①能够起到如实地传播中国传统文化的积极作用;②在忠实原著的基础上,还具有一定的创造性和艺术性;③可以引发国外读者关注,并得到其认可,达到文化交流的目的。

二、在文学类文本阅读中考查《红楼梦》整本书阅读

(2023四川遂宁期末)阅读下面的文字,完成6~9题。

懦小姐不问累金凤①(节选)

贾母闻知宝玉被吓,细问原由后道:“我料到必有此事。”大家听贾母如此说,都默无所答。独探春出位笑道:“近因凤姐姐身子不好,几日园内的人比先放肆了许多。先前不过三四个人聚在一处,或掷骰或斗牌。近来渐次放诞,竟开了赌局,甚至有头家局主,半月前竟有争斗相打之事。”贾母听了,忙说:“你既知道,为何不早回我们来 ”探春道:“我因想着太太事多,所以没回。”贾母忙道:“这事岂可轻恕。”凤姐见贾母如此说,便忙道:“偏生我又病了。”遂回头命人速传林之孝家的等总理家事四个媳妇到来,当着贾母申饬了一顿。贾母命即刻查了头家赌家来,有人出首者赏,隐情不告者罚。

林之孝家的等见贾母动怒,谁敢徇私,忙至园内传齐人,一一盘查。查得大头家三人,小头家八人,都带来见贾母,跪在院内磕响头求饶。贾母先问大头家名姓和钱之多少。原来这三个大头家,一个就是林之孝的两姨亲家,一个就是园内厨房内柳家媳妇之妹,一个就是迎春之乳母。贾母便命将为首者每人打四十大板,撵出,总不许再入;从者每人打二十大板,革去三月月钱,拨入圊厕行②内。

迎春正因他乳母获罪,自觉无趣,忽报母亲来了,遂接入内室。邢夫人因说道:“你这么大了,你那奶妈子行此事,你也不说说他。”迎春低着头,半晌答道:“我说他两次,他不听也无法。况且他是妈妈,只有他说我的,没有我说他的。”邢夫人道:“胡说!你不好了他原该说,如今他犯了法,你就该拿出

小姐的身分来。”迎春不语,只低头弄衣带。邢夫人见他这般,因冷笑道:“总是你那好哥哥好嫂子,一对儿赫赫扬扬,琏二爷凤奶奶,两口子遮天盖日,百事周到,竟通共这一个妹子,全不在意。你虽然不是同他一娘所生,到底是同出一父,也该彼此瞻顾些,也免别人笑话。”

邢夫人方起身,迎春送至院外方回。绣桔③道:“如今我有个主意:我竟走到二奶奶房里,将奶妈偷拿累丝金凤的事回了他,或他着人去要,或他省事拿几吊钱来替他赔补。如何 ”迎春忙道:“罢,罢,罢,省些事罢。宁可没有了,又何必生事。”绣桔道:“姑娘怎么这样软弱。都要省起事来,将来连姑娘还骗了去呢。我竟去的是。”说着便走。迎春只好由他。

谁知迎春乳母之媳王住儿媳妇正因他婆婆得了罪,来求迎春去讨情,说:“如今还要求姑娘看从小儿吃奶的情常,往老太太那边去讨个情面,救出他老人家来才好。”迎春先便说道:“好嫂子,你趁早儿打了这妄想,要等我去说情儿,等到明年也不中用的。我自己愧还愧不来,反去讨臊去。”王住儿家的听见迎春如此拒绝他,明欺迎春素日好性儿,乃向绣桔发话道:“自从邢姑娘来了,太太吩咐一个月俭省出一两银子来与舅太太去,这里饶添了邢姑娘的使费,反少了一两银子。常时短了这个,少了那个,那不是我们供给 谁又要去 我们这一向的钱,岂不自填了限呢。”迎春听见这媳妇发邢夫人之私意,忙止道:“罢,罢,罢。你不能拿了金凤来,不必牵三扯四乱嚷。我也

注①累金凤:攒珠累丝金凤,以金丝穿聚珍珠堆叠连缀成凤形的发饰。②圊(qīng)厕行:打扫管理厕所的行当。圊,厕所。③绣桔:迎春的丫头。

不要那凤了。便是太太们问时,我只说丢了,也妨碍不着什么的,你出去歇息歇息倒好。”绣桔又气又急,司棋听不过,帮着绣桔问着那媳妇。迎春劝止不住,自拿了一本《太上感应篇》来看。

(选自《红楼梦》第七十三回,有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.小说写“独探春”笑着回应贾母,详细告知贾母园内的人“渐次放诞,竟开了赌局”的情况,写出了探春的大胆机敏,管家称职。

B.小说通过“偏生我又病了”“回头命人速传”“当着贾母申饬”一系列的语言、动作描写,表现了王熙凤的精明能干、责任心强。

C.小说借邢夫人之口“两口子遮天盖日”道出贾琏夫妇在贾府内外掌权的事实,同时写出邢夫人借题发挥,表达对王熙凤的不满。

D.小说中王住儿媳妇反责迎春的一番话语,不仅反映了贾府内人际关系的复杂,同时也写出了下人对主子的盘剥不堪忍受,奋起反抗。

C

解析 A项,“管家称职”错误。探春并没有管家,当时管家的还是王熙凤,这从“‘偏生我又病了。’遂回头命人速传林之孝家的等总理家事四个媳妇到来,当着贾母申饬了一顿”可以看出来。B项,“表现了王熙凤的精明能干、责任心强”错误。出了聚众赌博这样的事,王熙凤要撇清关系,于是说自己病了;见贾母生气,还当着贾母的面申饬管事的人,说明她惯会察言观色、见风使舵。D项,“下人对主子的盘剥不堪忍受,奋起反抗”错误。王住儿媳妇敢反责迎春,说明迎春平日性子太软,也说明这群下人不好管束。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说用语简洁精当,如“忙说”“忙道”“命”等词语写出了贾母对事态发展的关心,表现了贾母关心晚辈、精明果断,达到了“能使读者由说话看出人来”的效果。

B.小说采用第三人称视角,详细叙述贾母雷厉风行地清查聚赌事件,要求“有人出首者赏,隐情不告者罚”,对参与者不论身份一概不留情面严厉处罚,为下文埋下伏笔。

C.小说对于次要人物的描写,常通过几笔速写就勾勒出人物鲜明的性格特征,如“又气又急”出谋划策、忠心护主的绣桔,平日倚仗哺育之恩作威作福、嗜赌成性的乳母。

D.小说善于通过将不同的人物进行对照描写,来突显他们各自的身份地位、性格特点、形象特征。例如迎春和探春作为姐妹,却性格迥异,对比鲜明,给人留下深刻印象。

B

解析 B项,“详细叙述”错误。关于清查聚赌事件,文中只有一句“贾母命即刻查了头家赌家来,有人出首者赏,隐情不告者罚”,谈不上“详细叙述”。

8.“一字评”,是说曹雪芹在《红楼梦》中善于用一个字精准概括人物的品格。在拟本回标题时,用一个“懦”字来突显迎春的品性,称其为“懦小姐”。请结合文本简要概括迎春之“懦”具体表现在哪些方面。

提示 ①奶妈赌钱,作为主子的她却不敢大胆干涉和制止;②奶妈偷拿了她的累丝金凤,她知道了也不敢问一声;③丫鬟绣桔准备把奶妈的事告诉二奶奶,迎春怕惹事加以阻止;④丫头和王住儿媳妇争辩,她劝止不住,躲到一边去看书。

9.脂砚斋对此回评注说:“一波未平,一波又起,势如怒蛇出穴,蜿蜒不得捕。”请分析本文的场景转换及其艺术效果。

提示 由宝玉被吓牵连出聚赌事件;由聚赌事件自然引出迎春乳母之事;由迎春乳母被罚自然引出邢夫人责备迎春及累丝金凤被偷拿之事;王住儿媳妇来求情,求情被拒引出王住儿媳妇说她们填了银子,引出丫头争辩。

三、在古代诗歌鉴赏中考查《红楼梦》整本书阅读

(2023江苏常州期末)阅读下面这首诗歌,完成10~11题。

咏白海棠

[清]曹雪芹

秋容浅淡映重门,七节攒成雪满盆。

出浴太真冰作影,捧心西子玉为魂。

晓风不散愁千点,宿雨还添泪一痕。

独倚画栏如有意,清砧怨笛送黄昏。

10.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.“秋容”指白海棠花,“秋”点明花开季节,“容”用拟人的手法喻其美好。

B.“七节攒成雪满盆”一句是说海棠如雪白,花在枝上层层而生,开得很繁盛。

C.颔联“出浴太真”“捧心西子”,运用典故,形容白海棠冰清玉洁、美丽至极。

D.全诗情景交融,悲乐交织,似悲实乐,表达了诗人对白海棠的喜爱赞美之情。

解析 D项,“悲乐交织,似悲实乐”错误。这首诗首联入题,写出白海棠枝繁花茂,姿容素淡;颔联以美女比花,来形容白海棠的美丽和高洁;颈联写白海棠朝朝暮暮,都在发愁;尾联将白海棠比喻为独守空闺思念征人的女子。故并无选项所言“悲乐交织,似悲实乐”之情。

D

11.这首诗是小说《红楼梦》中贾宝玉所作的一首诗。有人认为,这首诗是用白海棠来拟写林黛玉的,也有人说是拟写薛宝钗的。请结合诗歌内容,谈谈你的理解。

示例 (1)这首诗是拟写林黛玉的。①“秋容浅淡”,蹙眉含愁而又娴静柔弱,为黛玉容貌;②“七节攒成”,品格有“节”又暗含因缘际会,遥指宝黛“木石前盟”,为黛玉出身;③“捧心西子”,“西子”照应黛玉肖像中“病如西子胜三分”的描述;④“玉为魂”,“玉”含黛玉之名,又含黛玉品格,“魂”既指黛玉精神灵魂,又暗示其最终化为魂魄的命运;⑤“愁千点”是黛玉日常精神状态;⑥“泪一痕”,黛玉经常流泪,照应“还泪”一说。

(2)这首诗是拟写薛宝钗的。①“映重门”,暗示宝钗出身名门;②“雪满盆”,“雪”谐音“薛”,“满”暗示宝钗丰满的形体,“盆”恰好照应宝钗面如“银盘”;③“出浴太真”,太真指杨贵妃,照应书中把宝钗比作杨贵妃的描写;④“冰作影”,“冰”为宝钗性情中冷漠无情的一面,“影”暗示宝钗人生理想化为泡影;⑤“独倚画栏”,暗写宝钗的孤独,既没有得到感情依靠,又没有得到美满婚姻;⑥“清砧怨笛送黄昏”,暗示宝钗晚年生活状态,宝玉出家,她独自面对人生黄昏。

四、在语言文字运用中考查《红楼梦》整本书阅读

(2023四川雅安期末统考)阅读下面的文字,完成12~14题。

贾宝玉对女性的尊重, ① ,而是来自直观的感受。他在自己的家庭中长期接触到那么多聪明美丽的青年女性,看到她们的才华是那样出众, ② ,对她们又爱又敬,为她们又悲又愤。他对女性的尊重,在读者看来也许有过于美化的地方,但那其实只是他所理想的最完美的“人”的形象。他在她们面前自惭形秽,就是在以理想的、完美的“人”的标准对照自己、评判自己。

宝玉对女性的尊重,实质上就是对“人”的尊重。他理想着“人”的善良完美, ③ 。如贾珍、贾琏、薛蟠之流,他们自以为生为须眉男子,就可以肆意玩弄、奴役女性,在女性面前颐指气使,自觉高人一等。殊不知,宝玉却将他们视为人的“渣滓浊沫”,对其深恶痛绝,唯恐避之不及。

12.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

①___________________________

②___________________________

③___________________________

并不是来自理性的认识

命运是那样悲惨

看到的却是“人”的卑鄙丑陋

13.在《红楼梦》中,贾宝玉对女性的态度不同于书中其他须眉男子。鲁迅曾评价为“昵而敬之,恐拂其意,爱博而心劳,而忧患亦日甚矣”。请从书中任举一处能支撑鲁迅评价的例子,并简要分析。

示例 (1)晴雯撕扇。晴雯因跌了扇子遭宝玉批评,与宝玉赌气,宝玉归家后便让她撕扇子解气,表现出宝玉对女性的亲昵与敬重,唯恐她们心情不快。

(2)宝玉祭钏。宝玉因金钏之死而深感悲痛,远赴水仙庵去偷偷祭奠她,这体现出他“爱博而心劳”“忧患亦日甚”的特点。

14.下列关于《红楼梦》中部分女性命运遭遇的说法,不正确的一项是

A.“有命无运”的香菱,本生于富贵人家,幼年时被拐,后为薛蟠侍妾,被折磨而死。

B.“才自精明志自高”的探春,为人精明能干,有决断,曾代王熙凤理家,后远嫁他乡。

C.“颦儿才貌世应希”的黛玉,诗才出众,别号“潇湘妃子”,为还泪而生,泪尽而逝。

D.“可叹停机德”的宝钗,品格端方,别号“枕霞旧友”,虽与宝玉成婚,但独守空闺。

( )

D

解析 D项,“宝钗……别号‘枕霞旧友’”错误。“枕霞旧友”是史湘云的号,宝钗别号“蘅芜君”。

五、在写作中考查《红楼梦》整本书阅读

15.(2022全国甲卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

单元写作 指导训练

学写综述

【学习目标】

1.了解综述及其遵循的原则。

2.学写简单的综述。

学写综述

技法指导

一、什么是综述

综述是指就某一时间内,作者针对某一专题,对大量原始研究论文中的数据、资料和主要观点进行归纳整理、分析提炼而写成的综合叙述的文章。

二、综述遵循的原则

不管是哪种类型的综述,都要遵循“全面、准确、客观、清晰”的基本原则。

综述必须全面反映情况,这就要求充分搜集、占有材料。例如,写会议综述要掌握会议的议题、议程,会议的经过和结论,还要弄清主要发言者的基本立场和发言内容;写研究综述要围绕某个特定的研究问题,有针对性、目的性地搜集相关的研究成果,尽可能全面地掌握这一问题的研究现状。

综述要力求准确。对于主要事实和基本经过要如实叙述,力避模糊歪曲。用自己的话总结他人的观点时,应得其要旨,避免以偏概全。运用数字、图表要严谨,引用文字要忠实。凡是引用的内容,都要标示出处,既便于核实,也体现对他人的尊重。只有这样,才能保证综述的可信性。

综述还要力求客观。围绕着一个问题,可能有多个观点,还有支撑这些观点的许多材料。不能有偏向性地选择一部分材料,凸显个别观点,而无视另一部分材料,抹杀其他一些观点。当然,综述所容纳的内容也不是漫无边际的,要根据代表性、科学性、系统性、创新性等标准对材料进行筛选,还要对材料形成自己的判断。

综述包含的内容常常是广泛而又复杂的,要让读者能够较快地抓住要领,就得在综述的清晰性上下功夫。综述的开头,要开门见山,高度概括地介绍综述的主旨,比如反映的是哪个具体方面的情况,概述的是什么活动的经过,或总结的是关于哪个具体问题的研究成果。综述的主体部分,要纲举目张,根据具体情况选择合适的结构方式,让千头万绪的材料各归其位。比如,介绍活动的经过,或陈述某项研究的开展过程,可以选择时间顺序,凸显主要的时间节点;概述关于某个领域当前最新的研究情况,则可以选择逻辑顺序,分别介绍这个领域内的多个研究方向。

三、综述的写法

主体部分的写法有下列几种:

1.纵式写法

纵是历史发展纵观,它主要围绕某一专题,按时间先后顺序或专题本身发展层次,对其历史演变、状况、趋向预测作纵向描述,从而勾画出某一专题的来龙去脉和发展轨迹。纵式写法要做到脉络分明,即对某一专题在各个阶段的发展动态作扼要描述,如已经解决了哪些问题、取得了什么成果、还存在哪些问题、今后发展趋向如何,要把发展层次交代清楚,文字描述要紧密衔接。撰写综述不要孤立地按时间顺序罗列事实,把它写成大事记或编年体。纵式写法还要突出创新。有些专题时间跨度大,科研成果多,在描述时就要抓住具有创造性、突破性的成果作详细介绍,而对一般性、重复性的资料就从简从略。这样既突出了重点,又做到了详略得当。纵式写法适合于动态性综述。这种综述描述专题的发展动向明显,层次清楚。

2.横式写法

横是国际国内横览,它是对某一专题在国际和国内的各个方面,如各派观点、各家之言、各种方法、各自成就等加以描述和比较。通过横向对比,既可以分辨出各种观点、见解、方法、成果的优劣利弊,又可以看出国际水平、国内水平和本单位水平,从而找到差距。横式写法适用于成就性综述。这种综述专门介绍某个方面或某个项目的新成就,如新理论、新观点、新发明、新方法、新技术、新进展等。因为新,所以时间跨度短,但能引起国际、国内同行关注,他们纷纷从事这方面研究,发表了许多论文。如能及时对此加以整理,写成综述向同行报道,能起到启示和指导的作用。

3.纵横结合式写法

纵横结合式写法是在同一篇综述中,同时采用纵式与横式写法。例如,写历史背景采用纵式写法,写目前状况采用横式写法。通过纵、横描述,广泛地综合文献资料,全面系统地认识某一专题及其发展方向,作出比较可靠的趋向预测,为新的研究工作选择突破口或提供参考依据。

另外还要注意总结和参考文献,总结是对综述正文部分作扼要的总结,作者应对各种观点进行综合评价,提出自己的看法,指出存在的问题及今后发展的方向和展望。

四、写综述的注意事项

1.题目不宜过大。一般来说,题目过大,则不易把握论文的中心,不易深入分析。

2.参考文献不宜太旧。综述一定要反映最新的他人研究情况,如果所引述的文献都是若干年前的陈旧参考文献,则不能反映最新的研究动态。

3.最好不要转引文献。文献综述的作者引用间接文献的现象时有所见。如果综述作者从他人引用的参考文献转引过来,这些文献在他人引用时是否恰当,有无谬误,综述作者是不知道的,所以最好不要转引文献。

4.综述篇幅不宜太长。作者在初写综述时,往往不注意这一点,造成虚话、空话较多,重点不突出。

5.要有自己的综合和归纳。综述并不是简单的文献罗列,综述一定要有作者自己的综合和归纳。有的综述只是将文献罗列,看上去像流水账,没有作者自己的综合与分析,使人看后感到重复、费解。

总之,一篇综述选题要具有以下特点:选题要新,说理要明,层次要清,语言要美,文献要新等。

佳作赏析

作品导读学界关于《红楼梦》的主线问题展开了热烈的讨论,而且也陆续发表了很多有关这方面的文章。作者徐全太就对此写了一篇综述,下面这段文字即节选于此。

佳作赏读 亮点评析

《红楼梦》主线研究综述【1】 从20世纪50年代起,红学界开始提出了《红楼梦》的“主线”,或称作“中心线索”的问题。围绕《红楼梦》主线问题,展开了热烈的争论。从那时到最近,不断有人对这一问题发表有卓见的文章。据笔者所见,迄今为止有关《红楼梦》主线的看法,大致可以归纳为三类:(一)“单线”、(二)“双线”、(三)“三线”。现分述如下。【2】 【1】标题即表明了本篇综述的主要内容,简洁明了。

【2】第1段简要交代综述的背景及个人观点,并引出下文。

“单线”。此种意见又可梳理为六种观点: ………… “双线”。此又可分为两类:一是认为《红楼梦》的主线是两条,它们之间是并列或交叉关系,没有主从关系。二是认为《红楼梦》有两条线索,但它们不是并列关系,而是一主一副或一明一暗。【3】 一、认为两条主线是并列或交叉关系者又有4种不同意见。 ………… 二、认为两条线索不是并列关系,而是一主一副或一明一暗者有6种意见。【4】 【3】节选部分第2段至第3段列举了前两种看法,即单线、双线。

【4】第4段至第5段紧承第3段总体指出认为是“双线”结构的两种不同观点。

………… “三线”。即认为《红楼梦》的主要线索是三条。此观点主要有3家各不相同的意见。【5】 【5】第6段列出第三种看法:三线。同时指出该种看法中有三家不同意见。

一、“王熙凤的权势地位变化、众多女儿们的命运和贾宝玉的叛逆性格的发展”三条线。丁淦在《<红楼梦>的三线结构和三重旨意》中说:“《红楼梦》全书的人物、事件、情节、命意如此纷繁复杂而又条理井然,方寸不乱,原因在于它们很明显地由三条大线索成麻花形交织串联组成。即以封建王朝衰败为表,封建家族衰败为里,王熙凤的权势地位变化为标志的发展线索;以宝黛爱情为中心,金陵十二钗为主体,众多女儿们的命运为背景的发展线索;以贾宝玉的‘补天—济人’为核心的叛逆性格或叛逆事业的发展线索,将全书诸多头绪编串成一个宏伟的整体。”“这三条线索紧紧绾联、相互交叉、此起彼落、时明时暗,因此孰为明线,孰为暗线,很难一概而论。”

二、“宝黛爱情悲剧、大观园女儿的悲剧和贾府败亡悲剧”三条情节线。白盾在《论<红楼梦>的审美序列与主题的界定》中说:“宝黛爱情悲剧、大观园女儿的悲剧与贾府败亡悲剧的三重题材所构成的三条情节线相互交织,相互渗透,形成的网状结构显示了全方位、多功能、多层次的综合审美效应。” 三、“‘玉黛钗情爱’‘千红一哭’‘家族纷争衰败’”三条情节线。周书文在《<红楼梦>的主体艺术结构》中说:“经过作者审美意向的简化与整合,提炼出三组人物系列,组构为三条交叉并进的情节线流,……一、玉黛钗情爱发展流程。……二、‘千红一哭’发展流程。……三、家族纷争衰败流程。……这三条情节线流……便组构成一个庞大而又精巧、复杂而又有序、多样而又和谐的艺术结构,呈现出‘别是一般滋味在心头’的多义性艺术意境。”【6】

【6】第7段至第9段,分别阐述三家意见的内容及有关作品,并引用了相关作品中作者的观点,增强了观点的可信度。

点评 本综述选题的切入点较为合理,重点采用横式写法,文章在占有充分资料的基础上,处处以事实为依据,但又不是简单的资料的堆砌,而是有着自己的观点和认识。文章思路清晰,层次分明,是一篇值得借鉴的综述。

单元实练

在充分阅读《红楼梦》的基础上,选择恰当的切入点,如林黛玉的性格、《红楼梦》中的环境描写、《红楼梦》中的诗词、《红楼梦》中的生活细节等,学习写一篇综述,不超过1 000字。

写作指导 本题要求写综述,题目中已给出了切入点,当然也可以自己选择合适的切入点,但要注意所选的切入点不要太大、太空。在确定好写作角度之后,还应查阅有关资料和文献以作为文章重要的依据。当然写作过程中不能一味引用,必须有自己的综合和归纳。

有关《红楼梦》的生活细节

1.王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂,便是贾母的后院了。

于是,进入后房门,已有多人在此伺候,见王夫人来了,方安设桌椅。贾珠之妻李氏捧饭,熙凤安箸,王夫人进羹。贾母正面榻上独坐,两边四张空椅,熙凤忙拉了黛玉在左边第一张椅上坐了,黛玉十分推让。贾母笑道:“你舅母你嫂子们不在这里吃饭。你是客,原应如此坐的。”黛玉方告了座,坐了。贾母命王夫人坐了。迎春姊妹三个告了座方上来。迎春便坐右手第一,探春左第二,惜春右第二。旁边丫鬟执着拂尘、漱盂、巾帕。李、凤二人立于案旁布让。外间伺候之媳妇丫鬟虽多,却连一声咳嗽不闻。

寂然饭毕,各有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林如海教女以惜福养身,云饭后务待饭粒咽尽,过一时再吃茶,方不伤脾胃。今黛玉见了这里许多事情不合家中之式,不得不随的,少不得一一改过来,因而接了茶。早见人又捧过漱盂来,黛玉也照样漱了口。盥手毕,又捧上茶来,这方是吃的茶。

评析看似普通的一次用餐,实则座次有序,贾母吃饭,媳妇到了才设桌椅,否则失礼;小姐们可以上桌,媳妇们不上桌,王夫人能坐着吃是贾母之命;吃饭不说话,饭后先漱口,再喝茶。这在大户人家,就是一种规矩,所有人都已经习以为常。

2.黛玉随了奶娘及荣府几个老妇人登舟而去。雨村另有一只船,带两个小童,依附黛玉而行。

评析 林黛玉投奔贾府,自然要乘船,应该是大船,奶娘、荣府老妇人陪同;贾雨村虽为老师,然而男女有别,自然是另有一只船了。安排得如此细密,有大家族的风范。

3.黛玉笑道:“这‘大’字‘九’字是用左手大拇指按琴上的九徽,这一勾加‘五’字是右手钩五弦。并不是一个字,乃是一声,是极容易的。还有吟、揉、绰、注、撞、走、飞、推等法,是讲究手法的。”

评析 由此可见黛玉是深识古琴谱和掌握了抚琴的技法的。写黛玉抚琴,而不选其他乐器,正是因黛玉之秉性内敛、雅致、淑静,唯有古琴能与之相和。

4.次日天未明,刘姥姥便起来梳洗了,又将板儿教训了几句。那板儿才五六岁的孩子,一无所知,听见带他进城逛去,便喜的无不应承。于是刘姥姥带他进城,找至宁荣街。

来至荣府大门石狮子前,只见簇簇轿马,刘姥姥便不敢过去,且掸了掸衣服,又教了板儿几句话,然后蹭到角门前。只见几个挺胸叠肚指手画脚的人,坐在大板凳上,说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问……

评析 通过这段描写,我们可以看到刘姥姥进荣国府前既激动又害怕的样子。为了平静自己的心情,她“掸了掸衣服”,并且“又教了板儿几句话”,连用两个“蹭”字把刘姥姥走路的情形勾勒得一清二楚,一系列的动作表现了刘姥姥此时紧张迟疑、小心翼翼的心理状态,塑造出一个活脱脱的未经世面的农村老太婆的形象。

本 课 结 束

单元整合与提升

教考衔接 素养提升 《红楼梦》的命题视角

单元写作 指导训练 学写综述

目录索引

教考衔接 素养提升

《红楼梦》的命题视角

《红楼梦》的命题视角

随着新课标的全面落实和新高考改革方案的全方位推广,高考对整本书阅读的考查已是大势所趋。作为对新高考精神的回应,近年高考命题积极探索,对《红楼梦》进行了考查,这对于推动整本书阅读课堂教学起到了积极作用。

考查试卷 呈现形式 分值 教考衔接

2022新高考Ⅱ卷 信息类文本阅读 19分 《<红楼梦>与The Story of the Stone——谈异质文化观念的不可通约性及其翻译的创造性》等三则材料

2022全国甲卷 写作 60分 《红楼梦》相关情节“大观园试才题对额”

一部文学作品的价值不仅体现在它的文学性上,更多地体现在它对人类心灵、社会内在的多方面及多层次意义上。同样,高考对《红楼梦》的考查,不仅体现在文学作品的鉴赏上,还可以通过《红楼梦》研究和评论,在信息类文本阅读中考查,在语言文字运用和写作中考查。

模拟训练

一、在信息类文本阅读中考查《红楼梦》整本书阅读

(2022新高考Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一 中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立,或在中国合作者帮助下完成的。传教士以降的西方译者为中国典籍的异域传播作出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,

促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克思翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)

材料二 翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。为证此言,举个背信弃“意”的例子。《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译,直接从“列位看官:你道此书从何而来 ”译起。霍克思的省译,显然不是漏译或者不能译,最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量。为了实现译本与原著在艺术性方面的等值或者说最大程度地接近,霍克思将“忠实”的对象定位于篇章层面。杨宪益的翻译可以称之为“临摹式

翻译”。“临摹”是初学书画之法,就是照着一幅书法或者绘画描其形而逮其神,最终达到与原作的惟妙惟肖。临摹者往往会将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,杨宪益翻译的《红楼梦》正是这样一件艺术性高超的临摹作品。

(摘编自党争胜《霍克思与杨宪益的翻译思想刍议》)

材料三 从当下国际学界关于两百年《红楼梦》翻译史及诸种译本的研究来看,大多数学者对杨译本和霍译本给予了充分的认可,学界就这两种译本的翻译技术性问题有着相当细致的讨论。然而我所感兴趣的不是翻译的技术性问题,而是这两位译家及两种译本的语言修辞、文化身份、翻译立场与翻译策略的差异性等问题。杨宪益译本的翻译立场与翻译策略更注重推动英语贴着汉语文化观念的地面行走,所以杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一。不同于杨译本,霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性。他使用西方本土

读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成。

(摘编自杨乃乔《<红楼梦>与The Story of

the Stone——谈异质文化观念的不可通约性

及其翻译的创造性》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )

A

解析 B项,“迎合读者”错误,材料二是说“霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译……最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量”。C项,“杨宪益译本”“具有语义的浑圆性、语法的意合性等特点”错误,材料一“中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点”是说中国古代经典文本的语言特点,不是杨宪益译本的特点。选项张冠李戴。D项,“增强译作的思想深度”错误,由材料二和材料三可知,霍克思译本追求艺术性和“探求两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性”,没有谈及思想深度。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.现有汉学书目的统计表明中国学者作为典籍翻译主体的比例并不高,这与我国学者进入典籍英译领域的时间相对较晚有关。

B.中国翻译界应该增加典籍翻译的数量,改变我国典籍主要由国外学者翻译的局面,这样才能增强构建中国话语体系的能力。

C.学界对杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面,而主要集中在其翻译立场与翻译策略的差异性问题上。

D.近年来中国文化“走出去”所遇到的障碍,让本土的翻译经验与西方翻译理论孰优孰劣成为一个学者们竞相讨论的问题。

A

解析 B项,于文无据。C项,“学界对杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面”错误,材料三是说“我”感兴趣的,而不是“学界”。D项,强加因果。材料一是说“三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮”。

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是( )

A.材料一分析了杨译本的长处和不足,指出应当客观公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距。

B.材料二使用“临摹”的概念,意在强调杨译本对于《红楼梦》的绝对忠实,这与霍译本的间或背信弃“意”形成了对比。

C.材料三认为只有完成两种异质文化观念转换生成的翻译者,才有可能创造性、补充性与生成性地重构《石头记》。

D.材料一提纲挈领,从总体述说中国典籍“谁来译”的问题,材料二和材料三则分而论之,三则材料呈现出总分的结构。

B

解析 A项,材料一没有分析杨译本的长处和不足。C项,“只有……才……”是表示必要条件。根据材料三“他使用西方本土读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成”可知,“重构《石头记》”和“转换生成”是因果关系。D项,三则材料不是呈现出总分的结构,而是各自独立。

4.请根据材料二,简要说明杨宪益与霍克思对译文艺术性的理解有何不同。

提示 ①霍追求译文与原著在艺术性方面最大程度地接近,因此其译文表现出较强的灵活性,他没有逐字逐句地翻译,而是忠实于原著的“篇章层面”;②杨将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,其译文力求保持与原著的形神皆似。

5.评价一部中国典籍译本是否优秀,可以有哪些标准 请结合材料进行概括。

提示 ①能够起到如实地传播中国传统文化的积极作用;②在忠实原著的基础上,还具有一定的创造性和艺术性;③可以引发国外读者关注,并得到其认可,达到文化交流的目的。

二、在文学类文本阅读中考查《红楼梦》整本书阅读

(2023四川遂宁期末)阅读下面的文字,完成6~9题。

懦小姐不问累金凤①(节选)

贾母闻知宝玉被吓,细问原由后道:“我料到必有此事。”大家听贾母如此说,都默无所答。独探春出位笑道:“近因凤姐姐身子不好,几日园内的人比先放肆了许多。先前不过三四个人聚在一处,或掷骰或斗牌。近来渐次放诞,竟开了赌局,甚至有头家局主,半月前竟有争斗相打之事。”贾母听了,忙说:“你既知道,为何不早回我们来 ”探春道:“我因想着太太事多,所以没回。”贾母忙道:“这事岂可轻恕。”凤姐见贾母如此说,便忙道:“偏生我又病了。”遂回头命人速传林之孝家的等总理家事四个媳妇到来,当着贾母申饬了一顿。贾母命即刻查了头家赌家来,有人出首者赏,隐情不告者罚。

林之孝家的等见贾母动怒,谁敢徇私,忙至园内传齐人,一一盘查。查得大头家三人,小头家八人,都带来见贾母,跪在院内磕响头求饶。贾母先问大头家名姓和钱之多少。原来这三个大头家,一个就是林之孝的两姨亲家,一个就是园内厨房内柳家媳妇之妹,一个就是迎春之乳母。贾母便命将为首者每人打四十大板,撵出,总不许再入;从者每人打二十大板,革去三月月钱,拨入圊厕行②内。

迎春正因他乳母获罪,自觉无趣,忽报母亲来了,遂接入内室。邢夫人因说道:“你这么大了,你那奶妈子行此事,你也不说说他。”迎春低着头,半晌答道:“我说他两次,他不听也无法。况且他是妈妈,只有他说我的,没有我说他的。”邢夫人道:“胡说!你不好了他原该说,如今他犯了法,你就该拿出

小姐的身分来。”迎春不语,只低头弄衣带。邢夫人见他这般,因冷笑道:“总是你那好哥哥好嫂子,一对儿赫赫扬扬,琏二爷凤奶奶,两口子遮天盖日,百事周到,竟通共这一个妹子,全不在意。你虽然不是同他一娘所生,到底是同出一父,也该彼此瞻顾些,也免别人笑话。”

邢夫人方起身,迎春送至院外方回。绣桔③道:“如今我有个主意:我竟走到二奶奶房里,将奶妈偷拿累丝金凤的事回了他,或他着人去要,或他省事拿几吊钱来替他赔补。如何 ”迎春忙道:“罢,罢,罢,省些事罢。宁可没有了,又何必生事。”绣桔道:“姑娘怎么这样软弱。都要省起事来,将来连姑娘还骗了去呢。我竟去的是。”说着便走。迎春只好由他。

谁知迎春乳母之媳王住儿媳妇正因他婆婆得了罪,来求迎春去讨情,说:“如今还要求姑娘看从小儿吃奶的情常,往老太太那边去讨个情面,救出他老人家来才好。”迎春先便说道:“好嫂子,你趁早儿打了这妄想,要等我去说情儿,等到明年也不中用的。我自己愧还愧不来,反去讨臊去。”王住儿家的听见迎春如此拒绝他,明欺迎春素日好性儿,乃向绣桔发话道:“自从邢姑娘来了,太太吩咐一个月俭省出一两银子来与舅太太去,这里饶添了邢姑娘的使费,反少了一两银子。常时短了这个,少了那个,那不是我们供给 谁又要去 我们这一向的钱,岂不自填了限呢。”迎春听见这媳妇发邢夫人之私意,忙止道:“罢,罢,罢。你不能拿了金凤来,不必牵三扯四乱嚷。我也

注①累金凤:攒珠累丝金凤,以金丝穿聚珍珠堆叠连缀成凤形的发饰。②圊(qīng)厕行:打扫管理厕所的行当。圊,厕所。③绣桔:迎春的丫头。

不要那凤了。便是太太们问时,我只说丢了,也妨碍不着什么的,你出去歇息歇息倒好。”绣桔又气又急,司棋听不过,帮着绣桔问着那媳妇。迎春劝止不住,自拿了一本《太上感应篇》来看。

(选自《红楼梦》第七十三回,有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.小说写“独探春”笑着回应贾母,详细告知贾母园内的人“渐次放诞,竟开了赌局”的情况,写出了探春的大胆机敏,管家称职。

B.小说通过“偏生我又病了”“回头命人速传”“当着贾母申饬”一系列的语言、动作描写,表现了王熙凤的精明能干、责任心强。

C.小说借邢夫人之口“两口子遮天盖日”道出贾琏夫妇在贾府内外掌权的事实,同时写出邢夫人借题发挥,表达对王熙凤的不满。

D.小说中王住儿媳妇反责迎春的一番话语,不仅反映了贾府内人际关系的复杂,同时也写出了下人对主子的盘剥不堪忍受,奋起反抗。

C

解析 A项,“管家称职”错误。探春并没有管家,当时管家的还是王熙凤,这从“‘偏生我又病了。’遂回头命人速传林之孝家的等总理家事四个媳妇到来,当着贾母申饬了一顿”可以看出来。B项,“表现了王熙凤的精明能干、责任心强”错误。出了聚众赌博这样的事,王熙凤要撇清关系,于是说自己病了;见贾母生气,还当着贾母的面申饬管事的人,说明她惯会察言观色、见风使舵。D项,“下人对主子的盘剥不堪忍受,奋起反抗”错误。王住儿媳妇敢反责迎春,说明迎春平日性子太软,也说明这群下人不好管束。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说用语简洁精当,如“忙说”“忙道”“命”等词语写出了贾母对事态发展的关心,表现了贾母关心晚辈、精明果断,达到了“能使读者由说话看出人来”的效果。

B.小说采用第三人称视角,详细叙述贾母雷厉风行地清查聚赌事件,要求“有人出首者赏,隐情不告者罚”,对参与者不论身份一概不留情面严厉处罚,为下文埋下伏笔。

C.小说对于次要人物的描写,常通过几笔速写就勾勒出人物鲜明的性格特征,如“又气又急”出谋划策、忠心护主的绣桔,平日倚仗哺育之恩作威作福、嗜赌成性的乳母。

D.小说善于通过将不同的人物进行对照描写,来突显他们各自的身份地位、性格特点、形象特征。例如迎春和探春作为姐妹,却性格迥异,对比鲜明,给人留下深刻印象。

B

解析 B项,“详细叙述”错误。关于清查聚赌事件,文中只有一句“贾母命即刻查了头家赌家来,有人出首者赏,隐情不告者罚”,谈不上“详细叙述”。

8.“一字评”,是说曹雪芹在《红楼梦》中善于用一个字精准概括人物的品格。在拟本回标题时,用一个“懦”字来突显迎春的品性,称其为“懦小姐”。请结合文本简要概括迎春之“懦”具体表现在哪些方面。

提示 ①奶妈赌钱,作为主子的她却不敢大胆干涉和制止;②奶妈偷拿了她的累丝金凤,她知道了也不敢问一声;③丫鬟绣桔准备把奶妈的事告诉二奶奶,迎春怕惹事加以阻止;④丫头和王住儿媳妇争辩,她劝止不住,躲到一边去看书。

9.脂砚斋对此回评注说:“一波未平,一波又起,势如怒蛇出穴,蜿蜒不得捕。”请分析本文的场景转换及其艺术效果。

提示 由宝玉被吓牵连出聚赌事件;由聚赌事件自然引出迎春乳母之事;由迎春乳母被罚自然引出邢夫人责备迎春及累丝金凤被偷拿之事;王住儿媳妇来求情,求情被拒引出王住儿媳妇说她们填了银子,引出丫头争辩。

三、在古代诗歌鉴赏中考查《红楼梦》整本书阅读

(2023江苏常州期末)阅读下面这首诗歌,完成10~11题。

咏白海棠

[清]曹雪芹

秋容浅淡映重门,七节攒成雪满盆。

出浴太真冰作影,捧心西子玉为魂。

晓风不散愁千点,宿雨还添泪一痕。

独倚画栏如有意,清砧怨笛送黄昏。

10.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.“秋容”指白海棠花,“秋”点明花开季节,“容”用拟人的手法喻其美好。

B.“七节攒成雪满盆”一句是说海棠如雪白,花在枝上层层而生,开得很繁盛。

C.颔联“出浴太真”“捧心西子”,运用典故,形容白海棠冰清玉洁、美丽至极。

D.全诗情景交融,悲乐交织,似悲实乐,表达了诗人对白海棠的喜爱赞美之情。

解析 D项,“悲乐交织,似悲实乐”错误。这首诗首联入题,写出白海棠枝繁花茂,姿容素淡;颔联以美女比花,来形容白海棠的美丽和高洁;颈联写白海棠朝朝暮暮,都在发愁;尾联将白海棠比喻为独守空闺思念征人的女子。故并无选项所言“悲乐交织,似悲实乐”之情。

D

11.这首诗是小说《红楼梦》中贾宝玉所作的一首诗。有人认为,这首诗是用白海棠来拟写林黛玉的,也有人说是拟写薛宝钗的。请结合诗歌内容,谈谈你的理解。

示例 (1)这首诗是拟写林黛玉的。①“秋容浅淡”,蹙眉含愁而又娴静柔弱,为黛玉容貌;②“七节攒成”,品格有“节”又暗含因缘际会,遥指宝黛“木石前盟”,为黛玉出身;③“捧心西子”,“西子”照应黛玉肖像中“病如西子胜三分”的描述;④“玉为魂”,“玉”含黛玉之名,又含黛玉品格,“魂”既指黛玉精神灵魂,又暗示其最终化为魂魄的命运;⑤“愁千点”是黛玉日常精神状态;⑥“泪一痕”,黛玉经常流泪,照应“还泪”一说。

(2)这首诗是拟写薛宝钗的。①“映重门”,暗示宝钗出身名门;②“雪满盆”,“雪”谐音“薛”,“满”暗示宝钗丰满的形体,“盆”恰好照应宝钗面如“银盘”;③“出浴太真”,太真指杨贵妃,照应书中把宝钗比作杨贵妃的描写;④“冰作影”,“冰”为宝钗性情中冷漠无情的一面,“影”暗示宝钗人生理想化为泡影;⑤“独倚画栏”,暗写宝钗的孤独,既没有得到感情依靠,又没有得到美满婚姻;⑥“清砧怨笛送黄昏”,暗示宝钗晚年生活状态,宝玉出家,她独自面对人生黄昏。

四、在语言文字运用中考查《红楼梦》整本书阅读

(2023四川雅安期末统考)阅读下面的文字,完成12~14题。

贾宝玉对女性的尊重, ① ,而是来自直观的感受。他在自己的家庭中长期接触到那么多聪明美丽的青年女性,看到她们的才华是那样出众, ② ,对她们又爱又敬,为她们又悲又愤。他对女性的尊重,在读者看来也许有过于美化的地方,但那其实只是他所理想的最完美的“人”的形象。他在她们面前自惭形秽,就是在以理想的、完美的“人”的标准对照自己、评判自己。

宝玉对女性的尊重,实质上就是对“人”的尊重。他理想着“人”的善良完美, ③ 。如贾珍、贾琏、薛蟠之流,他们自以为生为须眉男子,就可以肆意玩弄、奴役女性,在女性面前颐指气使,自觉高人一等。殊不知,宝玉却将他们视为人的“渣滓浊沫”,对其深恶痛绝,唯恐避之不及。

12.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

①___________________________

②___________________________

③___________________________

并不是来自理性的认识

命运是那样悲惨

看到的却是“人”的卑鄙丑陋

13.在《红楼梦》中,贾宝玉对女性的态度不同于书中其他须眉男子。鲁迅曾评价为“昵而敬之,恐拂其意,爱博而心劳,而忧患亦日甚矣”。请从书中任举一处能支撑鲁迅评价的例子,并简要分析。

示例 (1)晴雯撕扇。晴雯因跌了扇子遭宝玉批评,与宝玉赌气,宝玉归家后便让她撕扇子解气,表现出宝玉对女性的亲昵与敬重,唯恐她们心情不快。

(2)宝玉祭钏。宝玉因金钏之死而深感悲痛,远赴水仙庵去偷偷祭奠她,这体现出他“爱博而心劳”“忧患亦日甚”的特点。

14.下列关于《红楼梦》中部分女性命运遭遇的说法,不正确的一项是

A.“有命无运”的香菱,本生于富贵人家,幼年时被拐,后为薛蟠侍妾,被折磨而死。

B.“才自精明志自高”的探春,为人精明能干,有决断,曾代王熙凤理家,后远嫁他乡。

C.“颦儿才貌世应希”的黛玉,诗才出众,别号“潇湘妃子”,为还泪而生,泪尽而逝。

D.“可叹停机德”的宝钗,品格端方,别号“枕霞旧友”,虽与宝玉成婚,但独守空闺。

( )

D

解析 D项,“宝钗……别号‘枕霞旧友’”错误。“枕霞旧友”是史湘云的号,宝钗别号“蘅芜君”。

五、在写作中考查《红楼梦》整本书阅读

15.(2022全国甲卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

单元写作 指导训练

学写综述

【学习目标】

1.了解综述及其遵循的原则。

2.学写简单的综述。

学写综述

技法指导

一、什么是综述

综述是指就某一时间内,作者针对某一专题,对大量原始研究论文中的数据、资料和主要观点进行归纳整理、分析提炼而写成的综合叙述的文章。

二、综述遵循的原则

不管是哪种类型的综述,都要遵循“全面、准确、客观、清晰”的基本原则。

综述必须全面反映情况,这就要求充分搜集、占有材料。例如,写会议综述要掌握会议的议题、议程,会议的经过和结论,还要弄清主要发言者的基本立场和发言内容;写研究综述要围绕某个特定的研究问题,有针对性、目的性地搜集相关的研究成果,尽可能全面地掌握这一问题的研究现状。

综述要力求准确。对于主要事实和基本经过要如实叙述,力避模糊歪曲。用自己的话总结他人的观点时,应得其要旨,避免以偏概全。运用数字、图表要严谨,引用文字要忠实。凡是引用的内容,都要标示出处,既便于核实,也体现对他人的尊重。只有这样,才能保证综述的可信性。

综述还要力求客观。围绕着一个问题,可能有多个观点,还有支撑这些观点的许多材料。不能有偏向性地选择一部分材料,凸显个别观点,而无视另一部分材料,抹杀其他一些观点。当然,综述所容纳的内容也不是漫无边际的,要根据代表性、科学性、系统性、创新性等标准对材料进行筛选,还要对材料形成自己的判断。

综述包含的内容常常是广泛而又复杂的,要让读者能够较快地抓住要领,就得在综述的清晰性上下功夫。综述的开头,要开门见山,高度概括地介绍综述的主旨,比如反映的是哪个具体方面的情况,概述的是什么活动的经过,或总结的是关于哪个具体问题的研究成果。综述的主体部分,要纲举目张,根据具体情况选择合适的结构方式,让千头万绪的材料各归其位。比如,介绍活动的经过,或陈述某项研究的开展过程,可以选择时间顺序,凸显主要的时间节点;概述关于某个领域当前最新的研究情况,则可以选择逻辑顺序,分别介绍这个领域内的多个研究方向。

三、综述的写法

主体部分的写法有下列几种:

1.纵式写法

纵是历史发展纵观,它主要围绕某一专题,按时间先后顺序或专题本身发展层次,对其历史演变、状况、趋向预测作纵向描述,从而勾画出某一专题的来龙去脉和发展轨迹。纵式写法要做到脉络分明,即对某一专题在各个阶段的发展动态作扼要描述,如已经解决了哪些问题、取得了什么成果、还存在哪些问题、今后发展趋向如何,要把发展层次交代清楚,文字描述要紧密衔接。撰写综述不要孤立地按时间顺序罗列事实,把它写成大事记或编年体。纵式写法还要突出创新。有些专题时间跨度大,科研成果多,在描述时就要抓住具有创造性、突破性的成果作详细介绍,而对一般性、重复性的资料就从简从略。这样既突出了重点,又做到了详略得当。纵式写法适合于动态性综述。这种综述描述专题的发展动向明显,层次清楚。

2.横式写法

横是国际国内横览,它是对某一专题在国际和国内的各个方面,如各派观点、各家之言、各种方法、各自成就等加以描述和比较。通过横向对比,既可以分辨出各种观点、见解、方法、成果的优劣利弊,又可以看出国际水平、国内水平和本单位水平,从而找到差距。横式写法适用于成就性综述。这种综述专门介绍某个方面或某个项目的新成就,如新理论、新观点、新发明、新方法、新技术、新进展等。因为新,所以时间跨度短,但能引起国际、国内同行关注,他们纷纷从事这方面研究,发表了许多论文。如能及时对此加以整理,写成综述向同行报道,能起到启示和指导的作用。

3.纵横结合式写法

纵横结合式写法是在同一篇综述中,同时采用纵式与横式写法。例如,写历史背景采用纵式写法,写目前状况采用横式写法。通过纵、横描述,广泛地综合文献资料,全面系统地认识某一专题及其发展方向,作出比较可靠的趋向预测,为新的研究工作选择突破口或提供参考依据。

另外还要注意总结和参考文献,总结是对综述正文部分作扼要的总结,作者应对各种观点进行综合评价,提出自己的看法,指出存在的问题及今后发展的方向和展望。

四、写综述的注意事项

1.题目不宜过大。一般来说,题目过大,则不易把握论文的中心,不易深入分析。

2.参考文献不宜太旧。综述一定要反映最新的他人研究情况,如果所引述的文献都是若干年前的陈旧参考文献,则不能反映最新的研究动态。

3.最好不要转引文献。文献综述的作者引用间接文献的现象时有所见。如果综述作者从他人引用的参考文献转引过来,这些文献在他人引用时是否恰当,有无谬误,综述作者是不知道的,所以最好不要转引文献。

4.综述篇幅不宜太长。作者在初写综述时,往往不注意这一点,造成虚话、空话较多,重点不突出。

5.要有自己的综合和归纳。综述并不是简单的文献罗列,综述一定要有作者自己的综合和归纳。有的综述只是将文献罗列,看上去像流水账,没有作者自己的综合与分析,使人看后感到重复、费解。

总之,一篇综述选题要具有以下特点:选题要新,说理要明,层次要清,语言要美,文献要新等。

佳作赏析

作品导读学界关于《红楼梦》的主线问题展开了热烈的讨论,而且也陆续发表了很多有关这方面的文章。作者徐全太就对此写了一篇综述,下面这段文字即节选于此。

佳作赏读 亮点评析

《红楼梦》主线研究综述【1】 从20世纪50年代起,红学界开始提出了《红楼梦》的“主线”,或称作“中心线索”的问题。围绕《红楼梦》主线问题,展开了热烈的争论。从那时到最近,不断有人对这一问题发表有卓见的文章。据笔者所见,迄今为止有关《红楼梦》主线的看法,大致可以归纳为三类:(一)“单线”、(二)“双线”、(三)“三线”。现分述如下。【2】 【1】标题即表明了本篇综述的主要内容,简洁明了。

【2】第1段简要交代综述的背景及个人观点,并引出下文。

“单线”。此种意见又可梳理为六种观点: ………… “双线”。此又可分为两类:一是认为《红楼梦》的主线是两条,它们之间是并列或交叉关系,没有主从关系。二是认为《红楼梦》有两条线索,但它们不是并列关系,而是一主一副或一明一暗。【3】 一、认为两条主线是并列或交叉关系者又有4种不同意见。 ………… 二、认为两条线索不是并列关系,而是一主一副或一明一暗者有6种意见。【4】 【3】节选部分第2段至第3段列举了前两种看法,即单线、双线。

【4】第4段至第5段紧承第3段总体指出认为是“双线”结构的两种不同观点。

………… “三线”。即认为《红楼梦》的主要线索是三条。此观点主要有3家各不相同的意见。【5】 【5】第6段列出第三种看法:三线。同时指出该种看法中有三家不同意见。

一、“王熙凤的权势地位变化、众多女儿们的命运和贾宝玉的叛逆性格的发展”三条线。丁淦在《<红楼梦>的三线结构和三重旨意》中说:“《红楼梦》全书的人物、事件、情节、命意如此纷繁复杂而又条理井然,方寸不乱,原因在于它们很明显地由三条大线索成麻花形交织串联组成。即以封建王朝衰败为表,封建家族衰败为里,王熙凤的权势地位变化为标志的发展线索;以宝黛爱情为中心,金陵十二钗为主体,众多女儿们的命运为背景的发展线索;以贾宝玉的‘补天—济人’为核心的叛逆性格或叛逆事业的发展线索,将全书诸多头绪编串成一个宏伟的整体。”“这三条线索紧紧绾联、相互交叉、此起彼落、时明时暗,因此孰为明线,孰为暗线,很难一概而论。”

二、“宝黛爱情悲剧、大观园女儿的悲剧和贾府败亡悲剧”三条情节线。白盾在《论<红楼梦>的审美序列与主题的界定》中说:“宝黛爱情悲剧、大观园女儿的悲剧与贾府败亡悲剧的三重题材所构成的三条情节线相互交织,相互渗透,形成的网状结构显示了全方位、多功能、多层次的综合审美效应。” 三、“‘玉黛钗情爱’‘千红一哭’‘家族纷争衰败’”三条情节线。周书文在《<红楼梦>的主体艺术结构》中说:“经过作者审美意向的简化与整合,提炼出三组人物系列,组构为三条交叉并进的情节线流,……一、玉黛钗情爱发展流程。……二、‘千红一哭’发展流程。……三、家族纷争衰败流程。……这三条情节线流……便组构成一个庞大而又精巧、复杂而又有序、多样而又和谐的艺术结构,呈现出‘别是一般滋味在心头’的多义性艺术意境。”【6】

【6】第7段至第9段,分别阐述三家意见的内容及有关作品,并引用了相关作品中作者的观点,增强了观点的可信度。

点评 本综述选题的切入点较为合理,重点采用横式写法,文章在占有充分资料的基础上,处处以事实为依据,但又不是简单的资料的堆砌,而是有着自己的观点和认识。文章思路清晰,层次分明,是一篇值得借鉴的综述。

单元实练

在充分阅读《红楼梦》的基础上,选择恰当的切入点,如林黛玉的性格、《红楼梦》中的环境描写、《红楼梦》中的诗词、《红楼梦》中的生活细节等,学习写一篇综述,不超过1 000字。

写作指导 本题要求写综述,题目中已给出了切入点,当然也可以自己选择合适的切入点,但要注意所选的切入点不要太大、太空。在确定好写作角度之后,还应查阅有关资料和文献以作为文章重要的依据。当然写作过程中不能一味引用,必须有自己的综合和归纳。

有关《红楼梦》的生活细节

1.王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂,便是贾母的后院了。

于是,进入后房门,已有多人在此伺候,见王夫人来了,方安设桌椅。贾珠之妻李氏捧饭,熙凤安箸,王夫人进羹。贾母正面榻上独坐,两边四张空椅,熙凤忙拉了黛玉在左边第一张椅上坐了,黛玉十分推让。贾母笑道:“你舅母你嫂子们不在这里吃饭。你是客,原应如此坐的。”黛玉方告了座,坐了。贾母命王夫人坐了。迎春姊妹三个告了座方上来。迎春便坐右手第一,探春左第二,惜春右第二。旁边丫鬟执着拂尘、漱盂、巾帕。李、凤二人立于案旁布让。外间伺候之媳妇丫鬟虽多,却连一声咳嗽不闻。

寂然饭毕,各有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林如海教女以惜福养身,云饭后务待饭粒咽尽,过一时再吃茶,方不伤脾胃。今黛玉见了这里许多事情不合家中之式,不得不随的,少不得一一改过来,因而接了茶。早见人又捧过漱盂来,黛玉也照样漱了口。盥手毕,又捧上茶来,这方是吃的茶。

评析看似普通的一次用餐,实则座次有序,贾母吃饭,媳妇到了才设桌椅,否则失礼;小姐们可以上桌,媳妇们不上桌,王夫人能坐着吃是贾母之命;吃饭不说话,饭后先漱口,再喝茶。这在大户人家,就是一种规矩,所有人都已经习以为常。

2.黛玉随了奶娘及荣府几个老妇人登舟而去。雨村另有一只船,带两个小童,依附黛玉而行。

评析 林黛玉投奔贾府,自然要乘船,应该是大船,奶娘、荣府老妇人陪同;贾雨村虽为老师,然而男女有别,自然是另有一只船了。安排得如此细密,有大家族的风范。

3.黛玉笑道:“这‘大’字‘九’字是用左手大拇指按琴上的九徽,这一勾加‘五’字是右手钩五弦。并不是一个字,乃是一声,是极容易的。还有吟、揉、绰、注、撞、走、飞、推等法,是讲究手法的。”

评析 由此可见黛玉是深识古琴谱和掌握了抚琴的技法的。写黛玉抚琴,而不选其他乐器,正是因黛玉之秉性内敛、雅致、淑静,唯有古琴能与之相和。

4.次日天未明,刘姥姥便起来梳洗了,又将板儿教训了几句。那板儿才五六岁的孩子,一无所知,听见带他进城逛去,便喜的无不应承。于是刘姥姥带他进城,找至宁荣街。

来至荣府大门石狮子前,只见簇簇轿马,刘姥姥便不敢过去,且掸了掸衣服,又教了板儿几句话,然后蹭到角门前。只见几个挺胸叠肚指手画脚的人,坐在大板凳上,说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问……

评析 通过这段描写,我们可以看到刘姥姥进荣国府前既激动又害怕的样子。为了平静自己的心情,她“掸了掸衣服”,并且“又教了板儿几句话”,连用两个“蹭”字把刘姥姥走路的情形勾勒得一清二楚,一系列的动作表现了刘姥姥此时紧张迟疑、小心翼翼的心理状态,塑造出一个活脱脱的未经世面的农村老太婆的形象。

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])