16 阿房宫赋 六国论 课件(共92张PPT)

文档属性

| 名称 | 16 阿房宫赋 六国论 课件(共92张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-21 08:45:16 | ||

图片预览

文档简介

(共92张PPT)

16 阿房宫赋 *六国论

谏太宗十思疏

*答司马谏议书

复合文本比较鉴赏课

目录索引

单篇文本研读课

阿房宫赋

前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。所以一炬之后,回视向来瑰丽,亦复何有!以下因尽情痛悼之,为隋广、叔宝等人炯戒,尤有关治体。不若《子虚》《上林》,徒逢君之过也。

——《古文观止》

谏太宗十思疏

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

妙手营造江南春——杜牧 简介 杜牧(803—852),字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,唐代文学家。晚年居住在长安城南的樊川别墅,后世因此称他为“杜樊川”。杜牧工诗、赋、辞,而以诗歌创作成就最高,在晚唐诗坛独树一帜。人们将他和杜甫相比,称他为“小杜”;他又和同时代的李商隐齐名,并称“小李杜”。其散文气势雄浑,多针砭时弊;诗歌语言清丽而又清新,风格激荡雄浑而又情致婉约。

作品 《樊川文集》等。

作品背景

借古事讽当朝

本文写于唐敬宗宝历元年(825)。杜牧在《上知己文章启》中谈到本文的写作缘起时说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”作者表面铺写阿房宫的兴废,实则用秦骄奢致亡的故事,规劝本朝当政者,以古为鉴,明兴亡大道,表现出一个正直文人忧国忧民的情怀。

相关常识

阿 房 宫

阿房宫是秦始皇三十五年(前212)开始建造的一座宫殿,故址在今陕西西安阿房村。据说,为建造这座宫殿,秦统治者曾征集劳动力70余万,开采了大批北山石料,砍伐楚、蜀的大批木材。整个宫殿规模宏大,富丽堂皇。《史记·秦始皇本纪》中说秦始皇因嫌都城咸阳人多,且先王留下的宫殿太狭而筹建。宫未建成,始皇崩逝,二世胡亥续建。至秦灭亡也未全部完工,故未正式命名。据说时人因其前殿所在地名阿房,故称“阿房宫”。

赋

赋,是古文中介于诗与散文之间的一种特殊文体。刘勰说:“赋者,铺也,铺采摛文,体物写志也。”这里的“铺采摛文”指赋的形貌,就是极尽铺陈夸张之能事;“体物写志”是它的内容,往往于结尾部分发一点议论,以寄讽喻之意。到了唐宋,这种文体已逐渐散体化。

基础梳理

1.读准字音

màn

qūn

jì

pín

yìng qiáng

huán

lù

yán

piāo

chēng

lǐ yǐ

zī zhū

ōu yā

lín

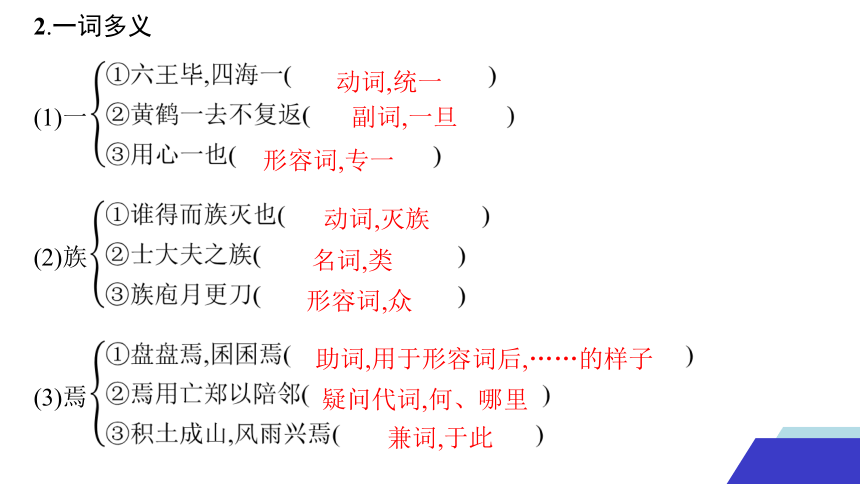

2.一词多义

(1)一

(2)族

(3)焉

动词,统一

副词,一旦

形容词,专一

动词,灭族

名词,类

形容词,众

助词,用于形容词后,……的样子

疑问代词,何、哪里

兼词,于此

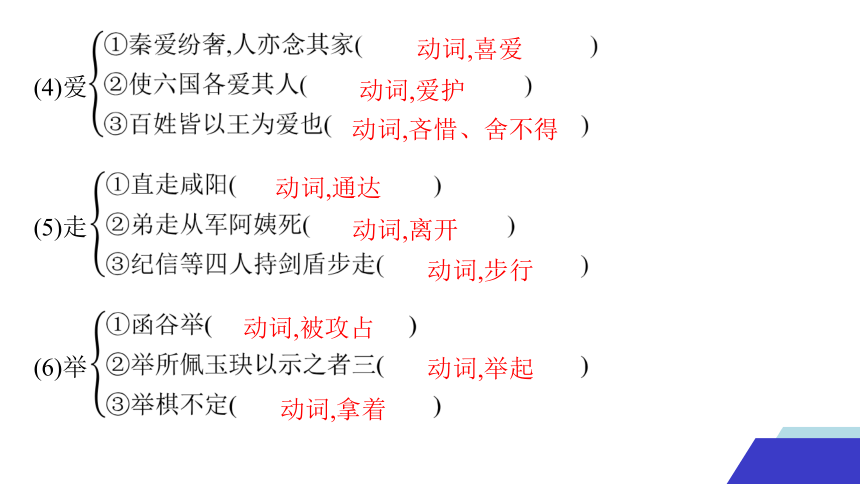

(4)爱

(5)走

(6)举

动词,喜爱

动词,爱护

动词,吝惜、舍不得

动词,通达

动词,离开

动词,步行

动词,被攻占

动词,举起

动词,拿着

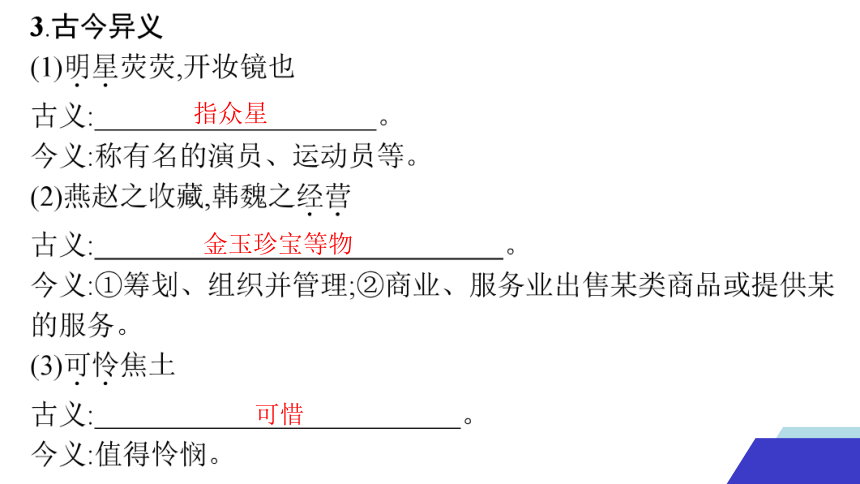

指众星

金玉珍宝等物

可惜

数词用作动词,统一

名词用作动词,乘辇车

名词用作动词,出现虹

名词用作动词,化为焦土

动词用作名词,收藏的金玉珍宝等物

意动用法,以……为鉴

名词的意动用法,把宝鼎看作……

名词的意动用法,把美玉看作……

名词的意动用法,把黄金看作……

名词的意动用法,把珍珠看作……

5.特殊句式

(1)明星荧荧,开妆镜也( )

(2)灭六国者六国也,非秦也 ( )

(3)使负栋之柱,多于南亩之农夫 (

)

(4)戍卒叫,函谷举( )

(5)渭流涨腻,弃脂水也( )

判断句,“也”表判断

判断句,“也”表判断

状语后置句,正常语序为“使负栋之柱,于

南亩之农夫多”

被动句

判断句,“也”表判断

6.成语积累

《阿房宫赋》中的相关成语

(1)钩心斗角:原指宫室结构的参差错落,精

巧工致;后用来指各用心机,互相排挤。也作勾心斗角。

(2)付之一炬:给它一把火,指全部烧毁。也说付诸一炬。

(3)蜂房水涡:蜜蜂的巢和水的漩涡。比喻宫殿楼台的布局曲折回旋,多且密。

(4)算尽锱铢:极微小的数量也要算。指苛敛钱财。

(5)穷奢极欲:极端奢侈,极度享受。穷,极;奢,奢侈。

(6)富丽堂皇:形容房屋宏伟豪华,也形容诗文辞藻华丽。富丽,华丽;堂皇,盛大、雄伟。

(7)广厦万间:有很多宽敞的屋子。形容受到保护、得到周济的人很多。厦,大屋子。

(8)高堂广厦:高大豪华的房屋建筑。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《阿房宫赋》是从哪几个方面来极力描写阿房宫的

提示 从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之富。写建筑,先描写其广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、阁、廊、檐、长桥、复道、歌台、舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,倍加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。

2.《阿房宫赋》既是借古讽谏时弊,为何开头要以六国覆灭起笔

提示 作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴;写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国灭亡,是不能爱民的结果。“六国”因不爱民而“毕”;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不会迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字既在广阔的历史背景中引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。

3.《阿房宫赋》在结构上呈现什么特点

提示 文章的结构十分严谨、巧妙。先写阿房宫的排场建筑、如云美女及珍宝之多,暗示秦统治者的荒淫和奢侈,并暗示他们的命运。再写秦的纷奢给人民带来的深重灾难,“天下之人,不敢言而敢怒”托出如火山即将爆发的形势。最后写秦不以六国为鉴,终于自食其果,那么当时的统治者如不以秦为鉴,又会有什么结果呢 环环相扣,真可谓“笔所未到气已吞”。

4.《阿房宫赋》第2段中“明星荧荧……焚椒兰也”运用了哪些修辞手法 这样写有什么好处

提示 ①“明星荧荧,开妆镜也”运用了比喻的修辞手法,以璀璨闪亮的“明星”来比喻纷纷打开的“妆镜”。“绿云扰扰,梳晓鬟也”也运用了比喻的修辞手法,以纷纷扰扰的“绿云”比喻宫女们的发髻。“渭流涨腻,弃脂水也”运用了夸张的修辞手法,说丢弃的脂水可以使“渭流涨腻”,可见宫女之多。“烟斜雾横,焚椒兰也”也运用了夸张的修辞手法。这四个分句,运用了排比的修辞手法。

②这四个分句字数相等,运用多种修辞手法,形象、生动地揭露了秦朝统治者的奢侈生活,让我们感受到“赋”所体现出的艺术魅力,同时,这样的铺排也为后文的议论做了很好的铺垫。

5.《阿房宫赋》第3段运用了夹叙夹议的写作方法,其中大段的排比是围绕哪两个对立面展开的 结合课文,完成下表。

秦始皇 天下人民

一人之心 千万人之心也

秦爱纷奢 ①

② “南亩之农夫”的数量

“架梁之椽”的数量 ③

梁柱上的钉头的数量 ④

瓦缝的数量 ⑤

⑥ ⑦

⑧ 市人之言语

独夫之心,日益骄固 天下之人,不敢言而敢怒

人亦念其家

“负栋之柱”的数量

“机上之工女”的数量

“在庾之粟粒”的数量

“周身之帛缕”的数量

“直栏横槛”的数量

“九土之城郭”的数量

管弦的嘈杂声音

6.《阿房宫赋》的作者杜牧认为秦的灭亡主要是因为统治者骄奢淫逸。你怎么看待历史上秦的灭亡

提示 观点一:暴政亡国。我认为秦的灭亡主要是因为秦的残暴统治。它使人民陷于水深火热之中,导致人民敢怒不敢言,积怨太深,久而久之就一定会爆发起义。

观点二:农民起义亡国。我认为秦的灭亡是缘于陈涉、吴广起义,继而崛起的项羽、刘邦等起义队伍成为灭秦的主力军,农民起义军的正义壮举最终使秦灭亡。

观点三:历史的必然。“分久必合,合久必分”是历史的必然,新的王朝取代没落的旧王朝亦是历史的必然。秦始皇统一天下,结束了分崩离析的局面,建立了中国第一个统一的王朝,在历史上具有无可替代的进步意义,但秦始皇后期一味享乐,秦二世也无心理政,百姓苦不堪言,这就注定了要有一个新的王朝壮大崛起,取而代之。这是历史发展的必然,不是某一个因素的作用,准确地讲是综合因素的作用,是历史前进的必然趋势。

思路整合

阿房宫内

美人珍宝

戒奢爱民

文白对译

*六 国 论

苏氏文章遂擅天下。君之文,博辩宏伟,读者悚然想见其人。既见,而温温似不能言,及即之,与居愈久而愈可爱,间而出其所有,愈叩而愈无穷。

——欧阳修《故霸州文安县主簿苏君墓志铭》

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

言兵六国出奇声——苏洵 简介 苏洵(1009—1066),字明允,眉州眉山(今属四川)人,北宋散文家。宋仁宗嘉祐年间,欧阳修以为其文可与大家的文章媲美,于是向朝廷推荐他。其文一时被公卿士大夫争相传诵,文人竞相模仿。苏洵精于散文,后人因其子苏轼、苏辙都以文学闻名,故称他为“老苏”,将父子三人合称“三苏”,“三苏”均被列入“唐宋八大家”。

作品 《嘉祐集》等。

作品背景

借古鉴今说当朝

1004年辽大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗,但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立“澶渊之盟”,辽军撤回,宋朝给辽岁币。后来,也向西夏提供岁币。这样的结果,助长了辽和西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。北宋的这种以物赂敌的办法,与“六国”赂秦而求一夕安寝的政策极为相似。所以,苏洵写了《六国论》,以六国“破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。

相关常识

论

论是一种论文文体。论者,议也。《昭明文选》所载:论有两体,一曰史论,乃忠臣于传末作议论,以断其人之善恶。二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其谬误。如《六国论》《过秦论》等。

基础梳理

1.读准字音

lù

sàng

pù

jiè

yíng

jì

2.掌握通假

暴霜露 “ ”同 ,意义: 。

暴

曝

暴露

3.一词多义

(1)兵

(2)率

(3)亡

名词,兵器、武器

名词,武力

名词,军队

名词,军队

副词,全都、一概

动词,顺着、由着

动词,丧失、丢失

动词,灭亡

动词,死亡

(4)暴

(5)犹

(6)始

动词,同“曝”,暴露

形容词,凶暴、凶恶

动词,同“曝”,晒

副词,迅疾,突然

动词,像、好像

副词,还

副词,起初

副词,才

副词,才

副词,起初

(7)与

(8)速

动词,亲附、亲近

连词,和、同,表示并列

介词,跟、同,表示比较

动词,招致

动词,邀请

这实际上

泛指祖辈、父辈

智谋和力量

旧事

形容词作名词,小的方面

形容词作名词,大的方面

名词作状语,一天天地

名词作状语,一月月地

名词用作动词,坚持正义

动词的使动用法,使……退却

名词作状语,向西

6.特殊句式

(1)六国破灭,非兵不利,战不善 ( )

(2)赂秦而力亏,破灭之道也 ( )

(3)赵尝五战于秦( )

(4)洎牧以谗诛( )

判断句

判断句,“也”表判断

状语后置句,正常语序为“赵尝于秦五战”

被动句

7.成语积累

《六国论》中的相关成语

(1)抱薪救火:比喻因为方法不对,虽然有心消灭祸患,结果反而使祸患扩大。

(2)日削月割:每日每月割让土地。形容一味割地求和。

(3)披荆斩棘:劈开丛生多刺的野生植物。比喻在创业过程中或前进道路上清除障碍,克服重重困难。

(4)重赂轻贤:看重别人的贿赂而轻视有才能的人。

(5)兵革之祸:指发生战争。兵革,兵器战甲,引申为战争。

(6)披霜冒露:身披寒霜,头顶寒露。形容星夜兼程赶路。

(7)一夕三迁:一夜之间三次迁移。形容居住的地方极不安全,令人提心吊胆,不得安宁。

(8)兵连祸结:战争接连不断,带来了无穷的灾祸。

(9)措置失宜:安排处理事情不妥当。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《六国论》的中心论点和分论点都是以什么样的方式提出的 用这样的方式提出,有什么好处

提示 本文开门见山提出中心论点:六国破灭,弊在赂秦。它的好处是开门见山、简洁明快,引起人们的思考。

本文分论点有二:一是“赂秦而力亏,破灭之道也”;二是“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。前者是直接提出来的。它的好处是顺应前文,接续自然,道理明晰,使人认识更深一层。后者是在一问一答中提出来的。行文至此,意思有了转折。这种提出论点的方式便于思路的转折,使其转入下一个问题时自然顺畅,同时在一问一答之间也可以引人思考。

2.“赂者”和“不赂者”分别指谁 作者对他们的态度各是怎样的

提示 “赂者”指楚、韩、魏,“不赂者”指齐、燕、赵。“赂者”因赂秦而力亏,终致灭亡。“不赂者”是赂秦的间接受害者,“盖失强援,不能独完”。但是,这三国从对秦的态度上又分为两种:齐与秦交好,不助五国;燕、赵则守土抗秦。所以作者分开来叙述,使人明白:齐是自食苦果,不值得同情、惋惜;燕、赵之君“始有远略,能守其土,义不赂秦”,值得肯定、赞扬,燕、赵的灭亡,不在“用兵”,而在“智力孤危”。

3.第2段是怎样论述赂秦的危害的

提示 作者先总述秦国在攻取之外,接受韩、魏、楚献地的情况:“小则获邑,大则得城。”后用比较的方法,指出秦受赂所得比战胜所得要多百倍,而三国赂秦所失比战败所失也要多百倍,可见赂秦带来的损失之大。再具体形象地描述赂秦者怎样陷入“力亏”的境地,“今日割五城,明日割十城”,写“奉之弥繁”“得一夕安寝”以后,秦兵又至的逼人情势,这样就自然地引出结论,揭示以地事秦的危害和必然后果。

4.第3段从哪个方面论证六国破灭的原因 不赂者灭亡的原因是什么

提示 ①不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。②不赂者灭亡的原因:齐,与嬴而不助五国;燕,荆轲刺秦王;赵,诛杀良将。

5.第4段在结构上的作用是什么 作者评价六国的灭亡,由此得出怎样的历史教训

提示 作用:承上启下,由灭亡原因转向灭亡教训。历史教训:为国者无使为积威之所劫哉。

6.如何理解“苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”这句话的含义

提示 这句话虽是以“苟”开头的假设判断,但所指实有其事,北宋先后与辽、西夏订立屈辱合约,每年向两国输送大量银、绢、茶,其实正是被辽和西夏的积威所劫,当时虽未割地,但后来还是割了,历史真是惊人地相似。作者的谆谆劝告之意尽在不言中。

7.有人说,《六国论》前三段已将论点阐述得很透彻了,后两段完全可以删掉或者简化,你同意这种看法吗

提示 (示例)不同意。作者写作此文时,北宋王朝对强敌辽、西夏奉行以贿赂来苟安的政策,苏洵对此极为不满,深感忧虑。文章的写作意图不在研究六国历史,而是借古论今,指出宋朝国策之误,给宋朝统治者敲响警钟。开头从论古入,结尾以慨今出,表面上是历史论文,实际上是借古论今,突出了文章的主题,加深了文章的立意,具有极强的现实针对性。

思路整合

文白对译

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 对比分析创作意图和文章手法

历史是一面镜子,史论作家们常常会拿起这面镜子,从不同角度来观照现实,发现当世的某些问题,借对曾经出现的历史现象的剖析,批判当世的错误观点或者做法,以引起当权者的注意,从而加以疗治或补救。这正是史论作家创作的目的,也是其使命感和社会责任感的体现。今天,我们阅读这些文章,不难发现其责任感与使命意识。

1.《阿房宫赋》《六国论》都谈到了六国的灭亡,写作目的也很相似,两篇文章有不少共同点,在探求共同点的基础上,试比较二者的不同。小组交流,试填表比较。

文 章 《阿房宫赋》 《六国论》

相同点 ① 针对社会现实 唐敬宗大起宫室,广声色 北宋向契丹、西夏纳银纳绢

写作目的 以荒淫灭国为鉴,毋“使后人而复哀后人” ②

作者观点 灭六国者六国也……非天下也 六国破灭……弊在赂秦

都立足于秦统一前后的历史事实,都论述了六国灭亡原因,

都意在借古讽今

“无使为积威之所劫”

文章思路 ③ 弊在赂秦—无使为积威之所劫(观点→论述+教训)

文 体 赋 史论

表达方式 描写、议论、铺排 议论

手 法 比喻、夸张、排比 ④

文 章 《阿房宫赋》 《六国论》

秦之奢—秦之亡—亡之因

(史实→观点+教训)

对比论证、引用论证、假

设论证、类比论证

2.《阿房宫赋》《六国论》这两篇文章都站在了国家兴亡的立场看待当世的社会问题,你从两位作者身上看到了古代贤臣良士怎样的情怀或精神品质

提示 这些贤臣良士面对当世之弊,都有着清醒的认识,且都能有针对性地提出自己的见解和主张。为此他们敢于逆流俗时弊,甚至敢于冒杀身之祸。他们胸怀天下,勇于担当,其忧国忧民的情怀和拳拳爱国之心,成了后世文人的精神追求乃至我们民族的血脉。

3.本课两篇文章都通过论史针砭时弊,体现了知识分子的责任与担当。请从观点表达的方法、选材的角度方面分析两文的异同点,完成下面的表格。

对比 角度 相同点 不同点 《六国论》 《阿房宫赋》

观点表达的方法 都侧重对历史事件进行评析,总结经验教训,针砭现实 用逻辑推理的方法,以议论为主,中间有一些形象的描述,那是为议论服务的 ①

选材的角度 都以秦与六国的兴亡为论题,都针对当朝行为而发,规劝当朝者要引以为鉴 ② 《阿房宫赋》选择阿房宫这一具体事物,把其当作秦王朝骄奢淫逸的象征

具有诗和散文的特点,用了夸

张、排比、对偶等手法,前叙

后议,最后得出结论,并没有一

个严密的逻辑推理的过程

《六国论》强调

六国破灭的内部

原因,涉及政治、

经济、军事等方

面

主题阅读

众说纷纭论六国

六国灭亡的原因自古以来就众说纷纭。站在历史的制高点上,苏洵认为“六国破灭,弊在赂秦”。苏辙认为“背盟败约,以自相屠灭”。无论什么原因,历史的事实就是秦军这群虎狼之师在秦始皇的领导下横扫六国,一统天下。六个大国,居然被地处西北的秦国逐个击破。

文本阅读

材料一

六 国 论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者,可以见矣。

秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶 委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉 韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此可以应夫无穷,彼秦者将何为哉 不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

材料二

六 国 论

李 桢

以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。当是时,东诸侯之立国也,未有能愈于秦者也;其溺于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者,视秦无异也。兵连祸结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者而又得天助焉未必不复增一秦也惟其终不克为秦之所为是以卒自弱而取夷灭

曰:“若是,则六国无术以自存乎 ”曰:“奚为其无术也 焉独存,虽王可也。孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫!”

(有删改)

材料三

论 养 士

苏 轼

夫智、勇、辩、力此四者,皆天民之秀杰也。类不能恶衣食以养于人,皆役人以自养者也。故先王分天下之富贵,与此四者共之。此四者不失职,则民靖矣。六国之君,虐用其民,不减始皇、二世,然当是时,百姓无一人叛者,以凡民之秀杰者,多以客养之,不失职也。其力耕以奉上,皆椎鲁无能为者,虽欲怨叛,而莫为之先,此其所以少安而不即亡也。

始皇初欲逐客,用李斯之言而止。既并天下,则以客为无用,于是任法而不任人,谓民可以恃法而治,谓吏不必才取,能守吾法而已。故堕名城,杀豪杰,民之秀异者散而归田亩,向之食于四公子之徒者,皆安归哉 不知其能槁项黄馘而老死于布褐乎 抑将辍耕叹息以俟时也 秦之乱,虽成于二世,然使始皇知畏此四人者,使不失职,秦之亡,不至若此之速也。纵百万虎狼于山林而饥渴之,不知其将噬人,世以始皇为智,吾不信也。

(有删改)

阅读思考

1.联系课文看,苏洵、李桢、苏轼认为六国灭亡的原因分别是什么 请用自己的话概括。

提示 苏洵认为,六国败亡的原因在于赂秦;②李桢认为六国之亡,亡在他们力量弱小而又欲为秦所为;③苏轼认为秦国败亡的原因是没有重视“士”的作用。

2.同是以六国破灭作为议题,借史论证,苏洵的《六国论》和苏辙的《六国论》在论证角度上有什么不同

提示 苏洵的《六国论》从“赂秦而力亏”的角度论证六国破灭的原因,最后引出“为国者无使为积威之所劫”的历史教训。苏辙的《六国论》则从韩、魏附秦招致六国相继破灭的角度,批评六国之士的“虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势”。

学以致用 创新写作

铺陈手法,气势纵横

《阿房宫赋》的前半部分,由外到内、由建筑到人物,运用铺陈手法来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之富。写建筑,课文先展开广阔而高峻的全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥、复道、歌台、舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,倍加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,淋漓尽致,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房宫规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。文章前面所进行的动人铺陈正是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽喻现实提供坚实的基础。

微写作

请恰当运用铺陈手法,描绘一幅自然图景或一个生活场景,200字左右。

示例 在和暖的夏夜,或许暑热还没有那么逼人,这时候外出散步是一件惬意的事情,因为外面有令我们心旷神怡的美景。天上擎起神奇的宝镜,那是诗国的月宫,或许你能看到仙子飘飘的衣袂;地上飘着点点的灯盏,那是赴会的飞萤,或许它们在赴一个甜蜜的约会;河面舞着袅娜的倩影,那是婆娑的杨柳,或许这就是大诗人笔下的“新娘”;草窠里传来精彩的合奏,那是蟋蟀的管弦,或者这才是人类音乐真正的发源地。少女似的,夏夜如此动人;清水似的,夏夜如此明澈;轻纱似的,夏夜如此轻柔。且让我们受用这无边的夏夜吧!

本 课 结 束

16 阿房宫赋 *六国论

谏太宗十思疏

*答司马谏议书

复合文本比较鉴赏课

目录索引

单篇文本研读课

阿房宫赋

前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。所以一炬之后,回视向来瑰丽,亦复何有!以下因尽情痛悼之,为隋广、叔宝等人炯戒,尤有关治体。不若《子虚》《上林》,徒逢君之过也。

——《古文观止》

谏太宗十思疏

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

妙手营造江南春——杜牧 简介 杜牧(803—852),字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,唐代文学家。晚年居住在长安城南的樊川别墅,后世因此称他为“杜樊川”。杜牧工诗、赋、辞,而以诗歌创作成就最高,在晚唐诗坛独树一帜。人们将他和杜甫相比,称他为“小杜”;他又和同时代的李商隐齐名,并称“小李杜”。其散文气势雄浑,多针砭时弊;诗歌语言清丽而又清新,风格激荡雄浑而又情致婉约。

作品 《樊川文集》等。

作品背景

借古事讽当朝

本文写于唐敬宗宝历元年(825)。杜牧在《上知己文章启》中谈到本文的写作缘起时说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”作者表面铺写阿房宫的兴废,实则用秦骄奢致亡的故事,规劝本朝当政者,以古为鉴,明兴亡大道,表现出一个正直文人忧国忧民的情怀。

相关常识

阿 房 宫

阿房宫是秦始皇三十五年(前212)开始建造的一座宫殿,故址在今陕西西安阿房村。据说,为建造这座宫殿,秦统治者曾征集劳动力70余万,开采了大批北山石料,砍伐楚、蜀的大批木材。整个宫殿规模宏大,富丽堂皇。《史记·秦始皇本纪》中说秦始皇因嫌都城咸阳人多,且先王留下的宫殿太狭而筹建。宫未建成,始皇崩逝,二世胡亥续建。至秦灭亡也未全部完工,故未正式命名。据说时人因其前殿所在地名阿房,故称“阿房宫”。

赋

赋,是古文中介于诗与散文之间的一种特殊文体。刘勰说:“赋者,铺也,铺采摛文,体物写志也。”这里的“铺采摛文”指赋的形貌,就是极尽铺陈夸张之能事;“体物写志”是它的内容,往往于结尾部分发一点议论,以寄讽喻之意。到了唐宋,这种文体已逐渐散体化。

基础梳理

1.读准字音

màn

qūn

jì

pín

yìng qiáng

huán

lù

yán

piāo

chēng

lǐ yǐ

zī zhū

ōu yā

lín

2.一词多义

(1)一

(2)族

(3)焉

动词,统一

副词,一旦

形容词,专一

动词,灭族

名词,类

形容词,众

助词,用于形容词后,……的样子

疑问代词,何、哪里

兼词,于此

(4)爱

(5)走

(6)举

动词,喜爱

动词,爱护

动词,吝惜、舍不得

动词,通达

动词,离开

动词,步行

动词,被攻占

动词,举起

动词,拿着

指众星

金玉珍宝等物

可惜

数词用作动词,统一

名词用作动词,乘辇车

名词用作动词,出现虹

名词用作动词,化为焦土

动词用作名词,收藏的金玉珍宝等物

意动用法,以……为鉴

名词的意动用法,把宝鼎看作……

名词的意动用法,把美玉看作……

名词的意动用法,把黄金看作……

名词的意动用法,把珍珠看作……

5.特殊句式

(1)明星荧荧,开妆镜也( )

(2)灭六国者六国也,非秦也 ( )

(3)使负栋之柱,多于南亩之农夫 (

)

(4)戍卒叫,函谷举( )

(5)渭流涨腻,弃脂水也( )

判断句,“也”表判断

判断句,“也”表判断

状语后置句,正常语序为“使负栋之柱,于

南亩之农夫多”

被动句

判断句,“也”表判断

6.成语积累

《阿房宫赋》中的相关成语

(1)钩心斗角:原指宫室结构的参差错落,精

巧工致;后用来指各用心机,互相排挤。也作勾心斗角。

(2)付之一炬:给它一把火,指全部烧毁。也说付诸一炬。

(3)蜂房水涡:蜜蜂的巢和水的漩涡。比喻宫殿楼台的布局曲折回旋,多且密。

(4)算尽锱铢:极微小的数量也要算。指苛敛钱财。

(5)穷奢极欲:极端奢侈,极度享受。穷,极;奢,奢侈。

(6)富丽堂皇:形容房屋宏伟豪华,也形容诗文辞藻华丽。富丽,华丽;堂皇,盛大、雄伟。

(7)广厦万间:有很多宽敞的屋子。形容受到保护、得到周济的人很多。厦,大屋子。

(8)高堂广厦:高大豪华的房屋建筑。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《阿房宫赋》是从哪几个方面来极力描写阿房宫的

提示 从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之富。写建筑,先描写其广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、阁、廊、檐、长桥、复道、歌台、舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,倍加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。

2.《阿房宫赋》既是借古讽谏时弊,为何开头要以六国覆灭起笔

提示 作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴;写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国灭亡,是不能爱民的结果。“六国”因不爱民而“毕”;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不会迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字既在广阔的历史背景中引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。

3.《阿房宫赋》在结构上呈现什么特点

提示 文章的结构十分严谨、巧妙。先写阿房宫的排场建筑、如云美女及珍宝之多,暗示秦统治者的荒淫和奢侈,并暗示他们的命运。再写秦的纷奢给人民带来的深重灾难,“天下之人,不敢言而敢怒”托出如火山即将爆发的形势。最后写秦不以六国为鉴,终于自食其果,那么当时的统治者如不以秦为鉴,又会有什么结果呢 环环相扣,真可谓“笔所未到气已吞”。

4.《阿房宫赋》第2段中“明星荧荧……焚椒兰也”运用了哪些修辞手法 这样写有什么好处

提示 ①“明星荧荧,开妆镜也”运用了比喻的修辞手法,以璀璨闪亮的“明星”来比喻纷纷打开的“妆镜”。“绿云扰扰,梳晓鬟也”也运用了比喻的修辞手法,以纷纷扰扰的“绿云”比喻宫女们的发髻。“渭流涨腻,弃脂水也”运用了夸张的修辞手法,说丢弃的脂水可以使“渭流涨腻”,可见宫女之多。“烟斜雾横,焚椒兰也”也运用了夸张的修辞手法。这四个分句,运用了排比的修辞手法。

②这四个分句字数相等,运用多种修辞手法,形象、生动地揭露了秦朝统治者的奢侈生活,让我们感受到“赋”所体现出的艺术魅力,同时,这样的铺排也为后文的议论做了很好的铺垫。

5.《阿房宫赋》第3段运用了夹叙夹议的写作方法,其中大段的排比是围绕哪两个对立面展开的 结合课文,完成下表。

秦始皇 天下人民

一人之心 千万人之心也

秦爱纷奢 ①

② “南亩之农夫”的数量

“架梁之椽”的数量 ③

梁柱上的钉头的数量 ④

瓦缝的数量 ⑤

⑥ ⑦

⑧ 市人之言语

独夫之心,日益骄固 天下之人,不敢言而敢怒

人亦念其家

“负栋之柱”的数量

“机上之工女”的数量

“在庾之粟粒”的数量

“周身之帛缕”的数量

“直栏横槛”的数量

“九土之城郭”的数量

管弦的嘈杂声音

6.《阿房宫赋》的作者杜牧认为秦的灭亡主要是因为统治者骄奢淫逸。你怎么看待历史上秦的灭亡

提示 观点一:暴政亡国。我认为秦的灭亡主要是因为秦的残暴统治。它使人民陷于水深火热之中,导致人民敢怒不敢言,积怨太深,久而久之就一定会爆发起义。

观点二:农民起义亡国。我认为秦的灭亡是缘于陈涉、吴广起义,继而崛起的项羽、刘邦等起义队伍成为灭秦的主力军,农民起义军的正义壮举最终使秦灭亡。

观点三:历史的必然。“分久必合,合久必分”是历史的必然,新的王朝取代没落的旧王朝亦是历史的必然。秦始皇统一天下,结束了分崩离析的局面,建立了中国第一个统一的王朝,在历史上具有无可替代的进步意义,但秦始皇后期一味享乐,秦二世也无心理政,百姓苦不堪言,这就注定了要有一个新的王朝壮大崛起,取而代之。这是历史发展的必然,不是某一个因素的作用,准确地讲是综合因素的作用,是历史前进的必然趋势。

思路整合

阿房宫内

美人珍宝

戒奢爱民

文白对译

*六 国 论

苏氏文章遂擅天下。君之文,博辩宏伟,读者悚然想见其人。既见,而温温似不能言,及即之,与居愈久而愈可爱,间而出其所有,愈叩而愈无穷。

——欧阳修《故霸州文安县主簿苏君墓志铭》

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

言兵六国出奇声——苏洵 简介 苏洵(1009—1066),字明允,眉州眉山(今属四川)人,北宋散文家。宋仁宗嘉祐年间,欧阳修以为其文可与大家的文章媲美,于是向朝廷推荐他。其文一时被公卿士大夫争相传诵,文人竞相模仿。苏洵精于散文,后人因其子苏轼、苏辙都以文学闻名,故称他为“老苏”,将父子三人合称“三苏”,“三苏”均被列入“唐宋八大家”。

作品 《嘉祐集》等。

作品背景

借古鉴今说当朝

1004年辽大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗,但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立“澶渊之盟”,辽军撤回,宋朝给辽岁币。后来,也向西夏提供岁币。这样的结果,助长了辽和西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。北宋的这种以物赂敌的办法,与“六国”赂秦而求一夕安寝的政策极为相似。所以,苏洵写了《六国论》,以六国“破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。

相关常识

论

论是一种论文文体。论者,议也。《昭明文选》所载:论有两体,一曰史论,乃忠臣于传末作议论,以断其人之善恶。二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其谬误。如《六国论》《过秦论》等。

基础梳理

1.读准字音

lù

sàng

pù

jiè

yíng

jì

2.掌握通假

暴霜露 “ ”同 ,意义: 。

暴

曝

暴露

3.一词多义

(1)兵

(2)率

(3)亡

名词,兵器、武器

名词,武力

名词,军队

名词,军队

副词,全都、一概

动词,顺着、由着

动词,丧失、丢失

动词,灭亡

动词,死亡

(4)暴

(5)犹

(6)始

动词,同“曝”,暴露

形容词,凶暴、凶恶

动词,同“曝”,晒

副词,迅疾,突然

动词,像、好像

副词,还

副词,起初

副词,才

副词,才

副词,起初

(7)与

(8)速

动词,亲附、亲近

连词,和、同,表示并列

介词,跟、同,表示比较

动词,招致

动词,邀请

这实际上

泛指祖辈、父辈

智谋和力量

旧事

形容词作名词,小的方面

形容词作名词,大的方面

名词作状语,一天天地

名词作状语,一月月地

名词用作动词,坚持正义

动词的使动用法,使……退却

名词作状语,向西

6.特殊句式

(1)六国破灭,非兵不利,战不善 ( )

(2)赂秦而力亏,破灭之道也 ( )

(3)赵尝五战于秦( )

(4)洎牧以谗诛( )

判断句

判断句,“也”表判断

状语后置句,正常语序为“赵尝于秦五战”

被动句

7.成语积累

《六国论》中的相关成语

(1)抱薪救火:比喻因为方法不对,虽然有心消灭祸患,结果反而使祸患扩大。

(2)日削月割:每日每月割让土地。形容一味割地求和。

(3)披荆斩棘:劈开丛生多刺的野生植物。比喻在创业过程中或前进道路上清除障碍,克服重重困难。

(4)重赂轻贤:看重别人的贿赂而轻视有才能的人。

(5)兵革之祸:指发生战争。兵革,兵器战甲,引申为战争。

(6)披霜冒露:身披寒霜,头顶寒露。形容星夜兼程赶路。

(7)一夕三迁:一夜之间三次迁移。形容居住的地方极不安全,令人提心吊胆,不得安宁。

(8)兵连祸结:战争接连不断,带来了无穷的灾祸。

(9)措置失宜:安排处理事情不妥当。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《六国论》的中心论点和分论点都是以什么样的方式提出的 用这样的方式提出,有什么好处

提示 本文开门见山提出中心论点:六国破灭,弊在赂秦。它的好处是开门见山、简洁明快,引起人们的思考。

本文分论点有二:一是“赂秦而力亏,破灭之道也”;二是“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。前者是直接提出来的。它的好处是顺应前文,接续自然,道理明晰,使人认识更深一层。后者是在一问一答中提出来的。行文至此,意思有了转折。这种提出论点的方式便于思路的转折,使其转入下一个问题时自然顺畅,同时在一问一答之间也可以引人思考。

2.“赂者”和“不赂者”分别指谁 作者对他们的态度各是怎样的

提示 “赂者”指楚、韩、魏,“不赂者”指齐、燕、赵。“赂者”因赂秦而力亏,终致灭亡。“不赂者”是赂秦的间接受害者,“盖失强援,不能独完”。但是,这三国从对秦的态度上又分为两种:齐与秦交好,不助五国;燕、赵则守土抗秦。所以作者分开来叙述,使人明白:齐是自食苦果,不值得同情、惋惜;燕、赵之君“始有远略,能守其土,义不赂秦”,值得肯定、赞扬,燕、赵的灭亡,不在“用兵”,而在“智力孤危”。

3.第2段是怎样论述赂秦的危害的

提示 作者先总述秦国在攻取之外,接受韩、魏、楚献地的情况:“小则获邑,大则得城。”后用比较的方法,指出秦受赂所得比战胜所得要多百倍,而三国赂秦所失比战败所失也要多百倍,可见赂秦带来的损失之大。再具体形象地描述赂秦者怎样陷入“力亏”的境地,“今日割五城,明日割十城”,写“奉之弥繁”“得一夕安寝”以后,秦兵又至的逼人情势,这样就自然地引出结论,揭示以地事秦的危害和必然后果。

4.第3段从哪个方面论证六国破灭的原因 不赂者灭亡的原因是什么

提示 ①不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。②不赂者灭亡的原因:齐,与嬴而不助五国;燕,荆轲刺秦王;赵,诛杀良将。

5.第4段在结构上的作用是什么 作者评价六国的灭亡,由此得出怎样的历史教训

提示 作用:承上启下,由灭亡原因转向灭亡教训。历史教训:为国者无使为积威之所劫哉。

6.如何理解“苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”这句话的含义

提示 这句话虽是以“苟”开头的假设判断,但所指实有其事,北宋先后与辽、西夏订立屈辱合约,每年向两国输送大量银、绢、茶,其实正是被辽和西夏的积威所劫,当时虽未割地,但后来还是割了,历史真是惊人地相似。作者的谆谆劝告之意尽在不言中。

7.有人说,《六国论》前三段已将论点阐述得很透彻了,后两段完全可以删掉或者简化,你同意这种看法吗

提示 (示例)不同意。作者写作此文时,北宋王朝对强敌辽、西夏奉行以贿赂来苟安的政策,苏洵对此极为不满,深感忧虑。文章的写作意图不在研究六国历史,而是借古论今,指出宋朝国策之误,给宋朝统治者敲响警钟。开头从论古入,结尾以慨今出,表面上是历史论文,实际上是借古论今,突出了文章的主题,加深了文章的立意,具有极强的现实针对性。

思路整合

文白对译

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 对比分析创作意图和文章手法

历史是一面镜子,史论作家们常常会拿起这面镜子,从不同角度来观照现实,发现当世的某些问题,借对曾经出现的历史现象的剖析,批判当世的错误观点或者做法,以引起当权者的注意,从而加以疗治或补救。这正是史论作家创作的目的,也是其使命感和社会责任感的体现。今天,我们阅读这些文章,不难发现其责任感与使命意识。

1.《阿房宫赋》《六国论》都谈到了六国的灭亡,写作目的也很相似,两篇文章有不少共同点,在探求共同点的基础上,试比较二者的不同。小组交流,试填表比较。

文 章 《阿房宫赋》 《六国论》

相同点 ① 针对社会现实 唐敬宗大起宫室,广声色 北宋向契丹、西夏纳银纳绢

写作目的 以荒淫灭国为鉴,毋“使后人而复哀后人” ②

作者观点 灭六国者六国也……非天下也 六国破灭……弊在赂秦

都立足于秦统一前后的历史事实,都论述了六国灭亡原因,

都意在借古讽今

“无使为积威之所劫”

文章思路 ③ 弊在赂秦—无使为积威之所劫(观点→论述+教训)

文 体 赋 史论

表达方式 描写、议论、铺排 议论

手 法 比喻、夸张、排比 ④

文 章 《阿房宫赋》 《六国论》

秦之奢—秦之亡—亡之因

(史实→观点+教训)

对比论证、引用论证、假

设论证、类比论证

2.《阿房宫赋》《六国论》这两篇文章都站在了国家兴亡的立场看待当世的社会问题,你从两位作者身上看到了古代贤臣良士怎样的情怀或精神品质

提示 这些贤臣良士面对当世之弊,都有着清醒的认识,且都能有针对性地提出自己的见解和主张。为此他们敢于逆流俗时弊,甚至敢于冒杀身之祸。他们胸怀天下,勇于担当,其忧国忧民的情怀和拳拳爱国之心,成了后世文人的精神追求乃至我们民族的血脉。

3.本课两篇文章都通过论史针砭时弊,体现了知识分子的责任与担当。请从观点表达的方法、选材的角度方面分析两文的异同点,完成下面的表格。

对比 角度 相同点 不同点 《六国论》 《阿房宫赋》

观点表达的方法 都侧重对历史事件进行评析,总结经验教训,针砭现实 用逻辑推理的方法,以议论为主,中间有一些形象的描述,那是为议论服务的 ①

选材的角度 都以秦与六国的兴亡为论题,都针对当朝行为而发,规劝当朝者要引以为鉴 ② 《阿房宫赋》选择阿房宫这一具体事物,把其当作秦王朝骄奢淫逸的象征

具有诗和散文的特点,用了夸

张、排比、对偶等手法,前叙

后议,最后得出结论,并没有一

个严密的逻辑推理的过程

《六国论》强调

六国破灭的内部

原因,涉及政治、

经济、军事等方

面

主题阅读

众说纷纭论六国

六国灭亡的原因自古以来就众说纷纭。站在历史的制高点上,苏洵认为“六国破灭,弊在赂秦”。苏辙认为“背盟败约,以自相屠灭”。无论什么原因,历史的事实就是秦军这群虎狼之师在秦始皇的领导下横扫六国,一统天下。六个大国,居然被地处西北的秦国逐个击破。

文本阅读

材料一

六 国 论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者,可以见矣。

秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶 委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉 韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此可以应夫无穷,彼秦者将何为哉 不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

材料二

六 国 论

李 桢

以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。当是时,东诸侯之立国也,未有能愈于秦者也;其溺于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者,视秦无异也。兵连祸结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者而又得天助焉未必不复增一秦也惟其终不克为秦之所为是以卒自弱而取夷灭

曰:“若是,则六国无术以自存乎 ”曰:“奚为其无术也 焉独存,虽王可也。孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫!”

(有删改)

材料三

论 养 士

苏 轼

夫智、勇、辩、力此四者,皆天民之秀杰也。类不能恶衣食以养于人,皆役人以自养者也。故先王分天下之富贵,与此四者共之。此四者不失职,则民靖矣。六国之君,虐用其民,不减始皇、二世,然当是时,百姓无一人叛者,以凡民之秀杰者,多以客养之,不失职也。其力耕以奉上,皆椎鲁无能为者,虽欲怨叛,而莫为之先,此其所以少安而不即亡也。

始皇初欲逐客,用李斯之言而止。既并天下,则以客为无用,于是任法而不任人,谓民可以恃法而治,谓吏不必才取,能守吾法而已。故堕名城,杀豪杰,民之秀异者散而归田亩,向之食于四公子之徒者,皆安归哉 不知其能槁项黄馘而老死于布褐乎 抑将辍耕叹息以俟时也 秦之乱,虽成于二世,然使始皇知畏此四人者,使不失职,秦之亡,不至若此之速也。纵百万虎狼于山林而饥渴之,不知其将噬人,世以始皇为智,吾不信也。

(有删改)

阅读思考

1.联系课文看,苏洵、李桢、苏轼认为六国灭亡的原因分别是什么 请用自己的话概括。

提示 苏洵认为,六国败亡的原因在于赂秦;②李桢认为六国之亡,亡在他们力量弱小而又欲为秦所为;③苏轼认为秦国败亡的原因是没有重视“士”的作用。

2.同是以六国破灭作为议题,借史论证,苏洵的《六国论》和苏辙的《六国论》在论证角度上有什么不同

提示 苏洵的《六国论》从“赂秦而力亏”的角度论证六国破灭的原因,最后引出“为国者无使为积威之所劫”的历史教训。苏辙的《六国论》则从韩、魏附秦招致六国相继破灭的角度,批评六国之士的“虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势”。

学以致用 创新写作

铺陈手法,气势纵横

《阿房宫赋》的前半部分,由外到内、由建筑到人物,运用铺陈手法来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之富。写建筑,课文先展开广阔而高峻的全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥、复道、歌台、舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,倍加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,淋漓尽致,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房宫规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。文章前面所进行的动人铺陈正是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽喻现实提供坚实的基础。

微写作

请恰当运用铺陈手法,描绘一幅自然图景或一个生活场景,200字左右。

示例 在和暖的夏夜,或许暑热还没有那么逼人,这时候外出散步是一件惬意的事情,因为外面有令我们心旷神怡的美景。天上擎起神奇的宝镜,那是诗国的月宫,或许你能看到仙子飘飘的衣袂;地上飘着点点的灯盏,那是赴会的飞萤,或许它们在赴一个甜蜜的约会;河面舞着袅娜的倩影,那是婆娑的杨柳,或许这就是大诗人笔下的“新娘”;草窠里传来精彩的合奏,那是蟋蟀的管弦,或者这才是人类音乐真正的发源地。少女似的,夏夜如此动人;清水似的,夏夜如此明澈;轻纱似的,夏夜如此轻柔。且让我们受用这无边的夏夜吧!

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])