15 谏太宗十思疏 答司马谏议书 课件(共90张PPT)

文档属性

| 名称 | 15 谏太宗十思疏 答司马谏议书 课件(共90张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共90张PPT)

15 谏太宗十思疏 *答司马谏议书

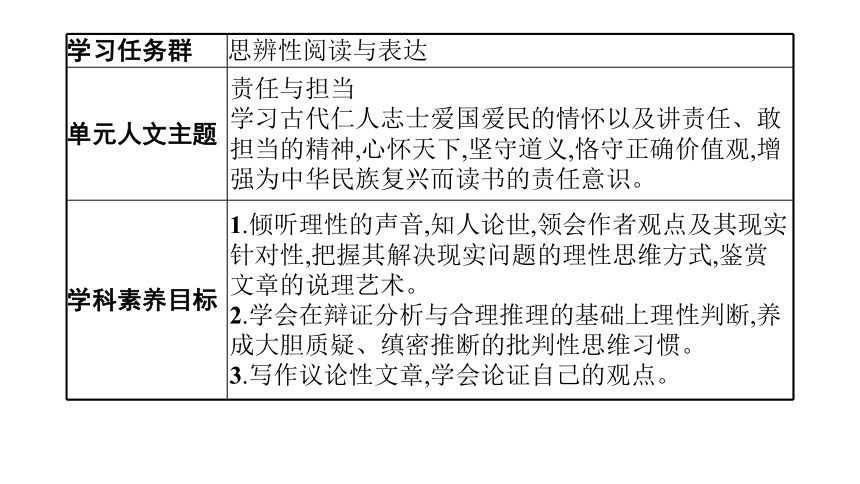

学习任务群 思辨性阅读与表达

单元人文主题 责任与担当

学习古代仁人志士爱国爱民的情怀以及讲责任、敢担当的精神,心怀天下,坚守道义,恪守正确价值观,增强为中华民族复兴而读书的责任意识。

学科素养目标 1.倾听理性的声音,知人论世,领会作者观点及其现实针对性,把握其解决现实问题的理性思维方式,鉴赏文章的说理艺术。

2.学会在辩证分析与合理推理的基础上理性判断,养成大胆质疑、缜密推断的批判性思维习惯。

3.写作议论性文章,学会论证自己的观点。

谏太宗十思疏

*答司马谏议书

复合文本比较鉴赏课

目录索引

谏太宗十思疏

夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣!

——唐太宗

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

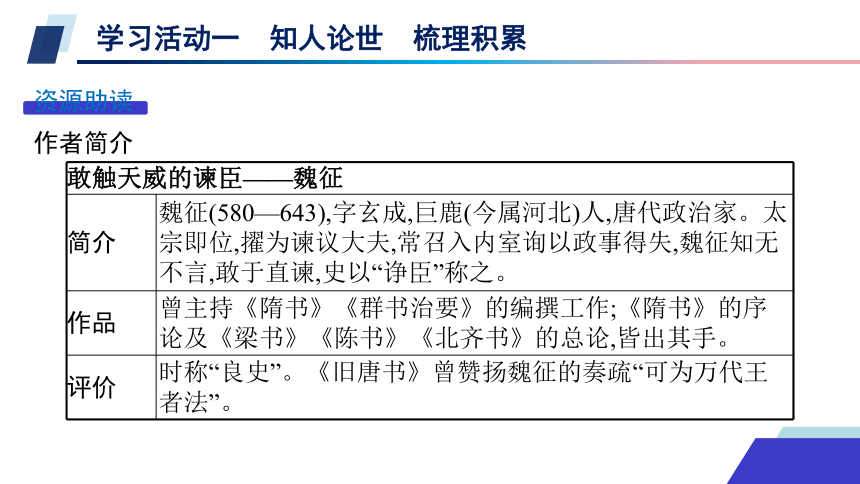

作者简介

敢触天威的谏臣——魏征 简介 魏征(580—643),字玄成,巨鹿(今属河北)人,唐代政治家。太宗即位,擢为谏议大夫,常召入内室询以政事得失,魏征知无不言,敢于直谏,史以“诤臣”称之。

作品 曾主持《隋书》《群书治要》的编撰工作;《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《北齐书》的总论,皆出其手。

评价 时称“良史”。《旧唐书》曾赞扬魏征的奏疏“可为万代王者法”。

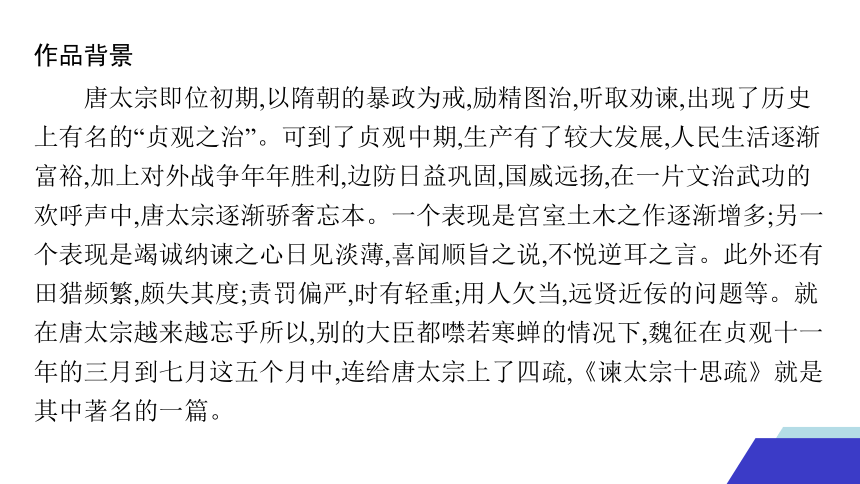

作品背景

唐太宗即位初期,以隋朝的暴政为戒,励精图治,听取劝谏,出现了历史上有名的“贞观之治”。可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战争年年胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本。一个表现是宫室土木之作逐渐增多;另一个表现是竭诚纳谏之心日见淡薄,喜闻顺旨之说,不悦逆耳之言。此外还有田猎频繁,颇失其度;责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中著名的一篇。

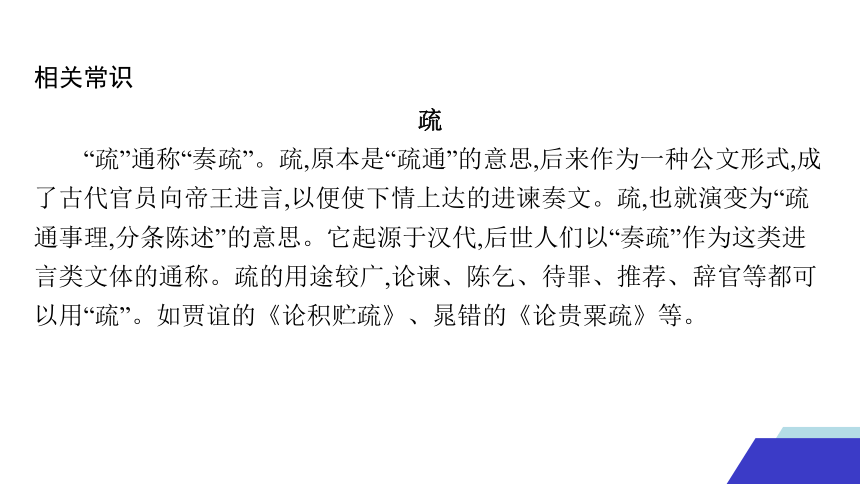

相关常识

疏

“疏”通称“奏疏”。疏,原本是“疏通”的意思,后来作为一种公文形式,成了古代官员向帝王进言,以便使下情上达的进谏奏文。疏,也就演变为“疏通事理,分条陈述”的意思。它起源于汉代,后世人们以“奏疏”作为这类进言类文体的通称。疏的用途较广,论谏、陈乞、待罪、推荐、辞官等都可以用“疏”。如贾谊的《论积贮疏》、晁错的《论贵粟疏》等。

基础梳理

1.读准字音

jùn

zài

xiè

yōng

chán xié

chù

2.辨识通假

振之以威怒 “ ”同“ ”,意义: 。

振

震

威吓

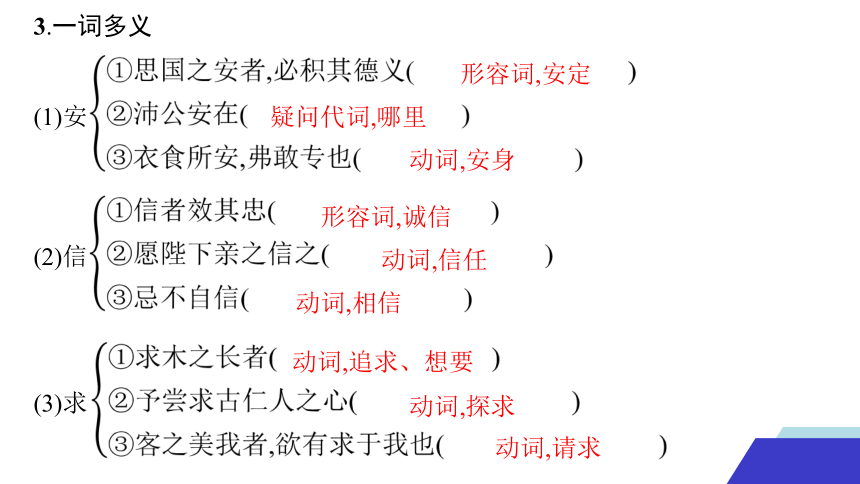

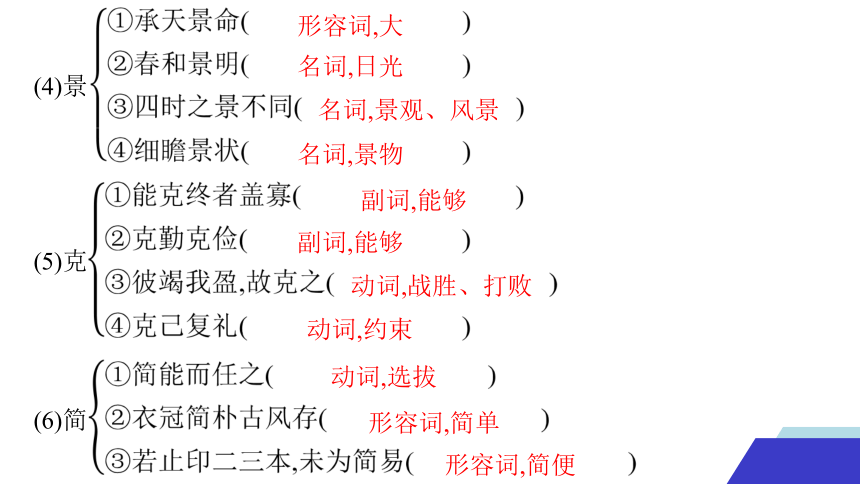

3.一词多义

(1)安

(2)信

(3)求

形容词,安定

疑问代词,哪里

动词,安身

形容词,诚信

动词,信任

动词,相信

动词,追求、想要

动词,探求

动词,请求

(4)景

(5)克

(6)简

形容词,大

名词,日光

名词,景观、风景

名词,景物

副词,能够

副词,能够

动词,战胜、打败

动词,约束

动词,选拔

形容词,简单

形容词,简便

树木的根

路人

以(之)为;把(它)当作

形容词的使动用法,使……稳固

形容词用作名词,重权

形容词用作名词,重要的地位

形容词用作名词,安逸的环境

形容词用作名词,危难的情况

形容词的使动用法,使……安定

方位名词用作动词,居于……之下

动词的意动用法,以……为乐

形容词用作名词,以谗言陷害别人的邪恶之人

6.特殊句式

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也 ( )

(2)戒奢以俭( )

(3)虽董之以严刑,振之以威怒 (

)

(4)乐盘游则思三驱以为度 ( )

形容词的使动用法,使……端正

形容词用作名词,奸恶的小人

形容词用作名词,有才能的人

形容词用作名词,好的意见

形容词的使动用法,使……疲劳

判断句,“者也”表示判断

状语后置句,正常语序为“以俭戒奢”

状语后置句,正常语序为“虽以严刑董之,

以威怒振之”

省略句,“乐盘游则思三驱以(之)为度”

7.成语积累

《谏太宗十思疏》中的相关成语

(1)居安思危:处在安定的环境中而想到可能会出现的危难。

(2)载舟覆舟:比喻人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治。

(3)择善而从:采纳正确的意见或选择好的方法加以实行。

(4)善始善终:事情从开头到结束都做得很好。

(5)垂拱而治:多用来称赞统治者无为而治。垂拱,垂衣拱手,古时多指统治者以无所作为、顺其自然的方式统治天下。

(6)戒奢以俭:戒奢侈,行节俭。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《谏太宗十思疏》的中心论点是什么 第2段与中心论点有怎样的关系

提示 ①中心论点:思国之安,积其德义,居安思危,戒奢以俭。

②第2段总结教训,从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危”之理,劝君王积其德义。

2.《谏太宗十思疏》中“十思”大致说了哪几方面的内容 它们共同说明了什么观点 作者认为做到“十思”有什么好处

提示 ①说了四个方面的内容:在生活上,应该知足知止,游乐有度;在修养上,应该谦冲自牧,思江海下百川,慎始敬终;在用人上,应该虚心纳下,正身黜恶;在执法上,应该赏罚分明,不徇私情。

②观点:“十思”概括起来说,就是作者在第1段里所说的“积其德义”“居安思危”“戒奢以俭”。

③好处:作者认为,国君倘能做到“十思”,发扬好的品德,就能出现文武并用、垂拱而治的政治局面,到那时,就不必“劳神苦思,代下司职”。换句话说,国君善于用思,就可以无思,国君不用自己操劳,天下就可以治理好。

3.鉴赏以下出自《谏太宗十思疏》中的语句。

(1)源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!

提示 从反面设喻,突出德对国君的重要性。与上文形成对照,加重了强调意味。“臣虽下愚……而况于明哲乎”不仅使文情跌宕有致,而且强调了此疏的针对性,以引起唐太宗的重视。

(2)凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易而守之难乎

提示 这几句指出了历代帝王能创业却不能守业的普遍规律。以“善始者实繁”与“克终者盖寡”对比,暗示居安思危的重要性,以“岂……乎”的反问,紧承上文进行反诘,引出对“取之易”而“守之难”的分析,使论述更深入一层。

(3)昔取之而有余,今守之而不足,何也 夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

提示 这几句话运用对比论证,将“殷忧”和“得志”两种情况下君主的态度和造成的结果进行了对比。前后不同的态度,造成了两种不同的结果,在对比中见优劣。

(4)怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

提示 “载舟覆舟”用一个真切生动的比喻来说明皇帝与人民之间的关系,简洁而传神,直接明了地向唐太宗表明其利害关系。引用古圣先哲的至理名言,反复阐述,耐心说服,言语婉转动人,用心良苦。

4.《谏太宗十思疏》论证方法多样,请简要说明。

提示 ①比喻入手,亲切生动。

作者要论述的是治国安民的根本大计,而进谏的对象又是国君。从流水、树木这些生活中常见的事物入手说理,就显得亲切、生动,容易为人君所接受。同时,要“木之长”就必须“固其根本”,要“流之远”就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。通过比喻,推出要“国之安”必须“积其德义”,就很有论辩力量。在这个基础上,作者进一步将“不念居安思危,戒奢以俭”比作“伐根”“塞源”。这样,不居安思危的危害性不言自明,而作者的观点也鲜明地表露出来了。

②正反对比论述,务尽其旨。

全文以论述为主,对同一个问题,作者往往从正反两方面进行剖析,使说理更透彻。如第1段先从正面论述“固本浚源”,再从反面论述不这样做的危害;第2段关于“殷忧”“竭诚”与“得志”“纵情”的反复论述;第3段贯穿“十思”的本能欲望(或反应)与理性自制的对举,都体现了这一特点。

5.《谏太宗十思疏》作为封建时代臣子向帝王的劝谏之文,在当今社会是否还有现实意义 请联系现实,谈谈你的看法。

提示 ①文中提出的“居安思危,戒奢以俭”的观点,在当今社会仍然有着极大的现实意义。我们仍然要居安思危,时刻保持清醒的头脑,保持艰苦奋斗、勤俭节约的作风。

②“载舟覆舟,所宜深慎”告诉我们,要坚持以人为本的治国理念,时刻把人民群众的冷暖挂在心上,始终把最广大人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。只有这样,才能实现国家的长治久安。

③“简能而任之,择善而从之”告诉我们,作为领导者,要任用有才能的人,要能够听取下属的合理建议。只有做到“择善而从之”,每个人才会尽心尽力做好自己的事。

思路整合

文白对译

*答司马谏议书

以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。

——梁启超

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

不畏强权的改革家——王安石 简介 王安石(1021—1086),字介甫,号半山,抚州临川(今江西抚州)人,曾被封为荆国公,世称“荆公”,谥号文,又称王文公。他是北宋著名的政治家,两次出任宰相,坚持推行变法,史称王安石变法。王安石又是著名的文学家、思想家,他是唐宋八大家之一,在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张为文应“有补于世”“以适用为本”。

作品 《临川先生文集》《王文公文集》等。

作品背景

为“熙宁变法”执言

宋神宗熙宁二年(1069),王安石任参知政事,实行新法。保守派的代表人物,当时任右谏议大夫的司马光(字君实),多次写信给王安石,要他停止变法。王安石这封信,是针对司马光熙宁三年(1070)二月来信的回复。王安石先是简短地回复了一信,对来信所责难的诸点没有一一置辩,随后想到彼此交往多年,友谊深厚,信札来往不宜草率简慢,就又写了这封答书。

相关常识

熙宁变法

熙宁二年(1069)二月,王安石为改变宋朝积贫积弱的局面推行变法,受宋神宗器重,被任命为参知政事指导实施变法。王安石以挽救宋朝政治危机为目的,发展“富国之法”“强兵之法”和“取士之法”,但因部分举措不合时宜和实际执行中的不良运作,触犯了保守派的利益,所以遭到了保守派的强烈反对。最后变法于元丰八年(1085)因宋神宗去世而以失败告终。

基础梳理

读准字音

guō

xù

xū

xiōng

gēng

fěi

2.辨识通假

不复一一自辨 “ ”同“ ”,意义: 。

辨

辩

分辩

3.一词多义

(1)见

(2)固

助词,加在动词前表示对他人动作行为的承受,

可译为“我”

动词,看见

动词,拜见

副词,本来

形容词,稳固

动词,使……稳固

形容词,顽固

动词,巩固

(3)度

(4)而

(5)为

名词,计划

动词,考虑

动词,估计

动词,越过

连词,表递进

连词,表转折

连词,表承接

动词,是、算是

介词,因为

动词,做

动词,成为

4.古今异义

小,用作自称的谦辞

指书信往返

写回信

5.词类活用

6.特殊句式

(1)所操之术多异故也( )

(2)终必不蒙见察( )

(3)议法度而修之于朝廷 ( )

(4)至于怨诽之多( )

(5)则众何为而不汹汹然 ( )

名词用作动词,施恩惠

名词用作动词,办(事)

判断句,“也”表判断

被动句,“见”表被动

状语后置句,正常语序为“于朝廷议法度而修之”

定语后置句,正常语序为“至于之多怨诽”

宾语前置句,正常语序为“则众为何而不汹汹然”

7.成语积累

《答司马谏议书》中的相关成语

(1)兴利除弊:兴办有利的事业,除去弊端。

(2)龃龉不合:比喻意见不合,有分歧。龃龉,上下牙齿不相配合。

(3)雄辞闳辩:指说理充分、气势宏大的言辞。

(4)名不副实:名称或名声与实际不相符;有名无实。副,相称,符合。

(5)腹诽心谤:心怀不满,暗中发泄。腹诽,口里不说,心里不满。

(6)习故安常:习惯于旧例,安于常规。

(7)习非成俗:习惯于不好的东西而成风尚。

(8)阿世媚俗:曲意迎合当时社会的陈规陋俗。

(9)不自量力:不能正确估计自己的力量(多指做力不能及的事情)。

(10)天下汹汹:形容局势动荡,群情喧扰。汹汹,喧扰。

(11)付之度外:置于胸臆之外,不加考虑。

(12)尸位素餐:空占着职位,不做事而白吃饭。

(13)无所事事:没有什么事可做,指闲着什么事也不干。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《答司马谏议书》中“所操之术多异故也”的“术”指什么 作者认为判断是非的原则是什么

2.研读《答司马谏议书》第2段和第3段,梳理作者的说理思路。

提示 首先,定角度(辨名实,侵官、生事、征利、拒谏与革新变法名实不明)。接着,析原因(人——习于苟且;士大夫——多以不恤国事、同俗自媚于众为善;上——乃欲变此)。最后,究实质(如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知)。

提示 (1)“术”指二人所持的治国方略、政治主张。

(2)名实相符是判断是非的原则。

3.《答司马谏议书》中作者举“盘庚之迁”例子的用意是什么

提示 ①“怨诽之多”并不能说明不该改革;②恰恰是改革触动了少数人的利益,才招来怨诽,所以更要改革,不能因为别人的毁谤而放弃推行新法;③进一步表明自己力排众议,坚持变法的决心。

4.文中有哪些地方体现了王安石非凡的政治胆略

提示 ①“至于怨诽之多,则固前知其如此也”,改革前就已经将这种情况洞明于心,却敢于挑战,体现出非凡的胆略。②“人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善”,直斥当时苟且偷安、不思进取、墨守成规的现象,不回避,不妥协,不遮掩,体现出直言不讳的勇气。③明知寡不敌众,却“欲出力助上以抗之”。④在论辩中面对司马光这样的政敌,使用“何为而不汹汹然”之类的强烈反诘语气,加强肯定语气,增强了结论的不可置疑性。这样举重若轻对待“汹汹然”的“怨诽”,尽显王安石政治家、改革家的风度。

5.本文是驳论文,作者旨在批驳什么观点 是如何批驳的

提示 (1)本文批驳的观点是“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也”。

(2)①直接批驳,如“为天下理财,不为征利”。②提出依据进行批驳,如“某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”,王安石在这里提出有力的论据,证明不是自己独出心裁,而是受命于皇帝,法令制度是朝廷议定的,是名正言顺的。③举出史实进行批驳,如“盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也”,这里以历史事实为依据,表明自己不为怨恨非议所动,既委婉地反驳了“怨诽之多”的责备,又表达了自己坚持变法的决心。

6.读《答司马谏议书》,结合王安石的生平,你读出了怎样的王安石形象

提示 观点一:王安石是一位杰出的政治家。王安石为人刚正不阿,性格特别直率。他体恤百姓,关心朝廷安危,一生可谓鞠躬尽瘁,然而没得遇明主。他以“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的精神雷厉风行地进行改革。权贵害怕,甚至皇太后哭求皇帝罢免王安石。他也因此被罢官,但这从未动摇过他变法的决心。

观点二:王安石是一位天才的文学家。这位胸怀大志有着经天纬地之才的伟大人物,在政治上失意之后,时常跨马骑驴出游山林中,忘情山水间。也许他的内心很寂寞,但他给后人留下了丰富的精神食粮。

思路整合

文白对译

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 比较说理艺术,分析理性表达

清代吴楚才评价《谏太宗十思疏书》:“通篇只重一‘思’字,却要从道义上看出。”可见魏征进谏之巧,言谈之妙。《答司马谏议书》是书信体驳论文,主要驳斥以司马光为代表的保守派对新法的指责,见识高远,议论犀利。将这两篇文章放在一起阅读,我们不难看出两位先贤的思想主张,发现他们的睿智和敢于担当的精神。

1.试比较《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》,填写下表。

文 章 《谏太宗十思疏》 《答司马谏议书》

文 体 奏疏 书信

文章思路 积其德义→克终者寡的原因→十思及好处 ①

论证方式 立论 立论、驳论

论证方法 类比、对比、比喻、排比 用事实批驳,举例论证

写作目的 ② 驳斥同僚对变法的责难,表明改革的决心

回信原因→驳四大

罪名→驳怨表决心

希望皇帝居安思危、戒奢以

俭,使国家长治久安

2.说理有明确的对象,面对不同的对象,要使用不同的说话态度、说话方式、说话策略。面对唐太宗和司马光,魏征和王安石的说话方式有何不同

篇目 《谏太宗十思疏》 《答司马谏议书》

对象 唐太宗 司马光

关系 臣子与君主 同僚(朋友)

称呼对方 ① 君实、君、儒者

自称 下愚 某

态度 尊重、鼓励、委婉、谦卑 ②

策略 借古讽今。第2段从人君的兴衰出发,提出“有善始者实繁,能克终者盖寡”这一历史定律,引发读者思考“昔取之而有余,今守之而不足”。 以子之矛攻子之盾。开头和结尾表示了对司马光极大的尊重。中间部分以对方的批评为自己立论的总纲,逐一辩驳,指出其名不副实。

明哲、人君、元首、君人者、君

客气、尊重、不卑、不亢

3.请阅读《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》,思考这两篇文章传达出怎样的理性声音,又体现出怎样的理性思维方式。

提示 理性的声音:①为国理政既要善始又要善终。②掌握治国权柄的人需要克制自己的欲望,多方采择,察纳雅言。③历史是现实的镜像,面向未来,需要以史为鉴,不忘过往。④不能同俗媚众,要坚持自我,认定方向,方能有所作为;但为避免失误,还需善纳众议。⑤墨守成规只能导致衰败,因时而变或可别开生面。

理性的思维方式:①结合现实政治理解历史问题。②先明根本,再据以开展具体探讨,思维才能周全。③面对汹汹众议,需要分析鉴别,不能一概接受。④前事不忘,后事之师。

主题阅读

司马光与王安石——君子之争

君子和而不同。君子之间关系很好,互相敬重人品,但是,这不代表就一定要同意对方的政治主张。司马光和王安石都是北宋有政治抱负的顶级文人,两人都创作了大量文学价值很高的作品,两人都不局限于文人的身份,在政治上有自己的理念,并且有将理念执行下去的决心。两人早年私交甚笃,颇有些惺惺相惜的感觉。我反对你执政的理念、方法和手段,并不意味着否定你个人的道德品质。待人做事有原则、有分寸、有底线,这才是君子。

文本阅读

材料一 二月二十七日,翰林学士兼侍读学士、右谏议大夫司马光惶恐再拜。介甫参政谏议阁下:光居常无事,不敢涉两府之门,以是久不得通名于将命者。春暖,伏惟机政余裕,台候万福。孔子曰:“益者三友,损者三友。”光不材,不足以辱介甫为友。然自接侍以来十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉;若乃便佞,则固不敢为也。孔子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”君子之道,出处语默,安可同也 然其志则皆欲立身行道,辅世养民,此其所以和也……

自古人臣之圣者,无过周公与孔子,周公、孔子亦未尝无过,未尝无师。介甫虽大贤,于周公、孔子则有间矣,今乃自以为我之所见,天下莫能及,人

之议论与我合则善之,与我不合则恶之,如此,方正之士何由进 谄谀之士何

由远 方正日疏、谄谀日亲,而望万事之得其宜,令名之施四远,难矣。夫从谏纳善,不独人君为美也,于人臣亦然。昔郑人游于乡校,以议执政之善否。或谓子产毁乡校,子产曰:“其所善者吾则行之,其所恶者吾则改之,是吾师也。若之何毁之 ”……

《诗》云:“周爰咨谋。”介甫得光书,傥未赐弃掷,幸与忠信之士谋其可否,不可以示谄谀之人,必不肯以光言为然也。彼谄谀之人,欲依附介甫,因缘改法,以为进身之资。一旦罢局,譬如鱼之失水,此所以挽引介甫,使不得由直道行者也。介甫奈何徇此曹之所欲,而不思国家之大计哉 孔子曰:“巧言令色,鲜矣仁。”彼忠信之士,于介甫当路之时,或龃龉可憎,及失势之后,必徐得其力;谄谀之士,于介甫当路之时,诚有顺适之快,一旦夫势,必有卖介甫以自售者矣。介甫将何择焉 ……不宣。光惶恐再拜。

(选自司马光《与王介甫书》,有删改)

材料二 它日留对,帝曰:“今天下汹汹者,孙叔敖所谓‘国之有是,众之所恶’也。”光曰:“然。陛下当论其是非。今条例司所为,独安石、韩绛、惠卿以为是耳,陛下岂能独与此三人共为天下邪 ”帝欲用光,访之安石。安石曰:“光外托劘上之名,内怀附下之实。所言尽害政之事,所与尽害政之人,而欲置之左右,使与国论,此消长之大机也。光才岂能害政,但在高位,则异论之人倚以为重。韩信立汉赤帜,赵卒气夺,今用光,是与异论者立赤帜也。”

(选自《宋史·司马光传》,有删改)

阅读思考

1.下列对课文和上述两个文段内容的概括和分析,恰当的一项是( )

A.司马光用侵官、生事、征利、拒谏来批评王安石变法的弊端,王安石逐一举例进行了反驳。

B.皇帝想要重用司马光,为征求大臣的意见,就亲自去拜访了王安石,听取他的看法。

C.司马光认为皇帝过于器重王安石、韩绛和吕惠卿,使得他们独断专行,对此皇帝表示赞同。

D.司马光写了《与王介甫书》这封长信给王安石,对变法加以指责。其言论偏于保守,但亦有切中时弊之论。

D

解析 A项,“王安石逐一举例进行了反驳”错误,根据课文第2段,王安石没有举例,而是进行了道理论证,逐一反驳。B项,“就亲自去拜访了王安石,听取他的看法”错误,原文“帝欲用光,访之安石”的“访”,意思是咨询、征求意见,而非“亲自拜访”。C项,“使得他们独断专行,对此皇帝表示赞同”错误,原文没有皇帝的态度,但听了司马光的话,“帝欲用光,访之安石”,也可看出,皇帝依然信任、重用王安石,并没有怪罪他们,“皇帝表示赞同”无中生有。

2.王安石认为不能重用司马光的主要原因有哪些 请根据文意概括。

答案 (1)司马光表里不一。

(2)司马光言论危害国政。

(3)司马光任用对国家有害的人。

(4)持反对意见的人会依附司马光。

3.请在综合阅读基础上,分析司马光的《与王介甫书》与王安石的《答司马谏议书》作为论说文,语言风格的区别。

答案 司马光的《与王介甫书》行文刚而柔,直而婉,重波迭浪,层层推进,婉转中自有一种咄咄逼人的锐气。王安石的《答司马谏议书》则多用短句,句式整齐,鲜明地表现了作者斩钉截铁的坚决态度,增强了辩驳气势。

参考译文 材料一 二月二十七日,翰林学士兼侍读学士、右谏议大夫司马光怀着惶恐的心情再拜。介甫参政谏议阁下:我平时没有事情要办,不敢进入中书省、枢密院的大门,因此很长时间没有谒见。春天气候温暖,想来处理机要的政务尚有宽余,恭候万福。孔子说:“有益的朋友有三种,有损的朋友也有三种。”我没有才能,不够资格委屈您当作朋友。但从结交以来的十多年里,(与你)多次在同一部门共事,也不能说没有一日的交往。虽然自己有愧于闻见不广,但说到正直、诚实二事,则是不敢不勉力去做的;至于花言巧语、阿谀奉承之人,更是我本来不敢做的了。孔子说:“君子能够做到意见一致,却不肯盲从附和;小人只是盲从附和,却不能做到意见一致。”君子(处世待人)的道理,或者出外行事,或者安居静处,或者发表议论,或者保持沉默,这怎么可以盲从附和呢 但他们的志向都是想树立事业,实行政治主张,辅助社会,养育黎民百姓,这是他们一致的地方……

自古以来作为人臣中的圣者,没有谁超过周公和孔子的,即使周公、孔子也不是没有过错,不是没有教师。您虽然称得上是大贤,比起周公、孔子来就有差距了,现在居然自以为,我的见解,天下的人没有谁赶得上,人们的议论跟我相合就赞许,与我不合就讨厌,这样一来,正直的人怎么能进用 谄媚的人怎么能疏远 当正直的人一天天疏远,谄媚阿谀的人一天天亲近,而希望一切事情处理得当,美好的名声能够传播四面远方,这太难了。听从忠谏采纳善言,不独是人君的美德,对于人臣来说也是这样。从前郑国人在乡校里游玩聚会,以便议论执政者的得失。有人劝告子产毁了乡校,子产说:“他们认为好的,我就推行它;他们所讨厌的,我就改掉它,这是我的老师。为什么要毁掉它 ”……

《诗经》有云:“广求良谋访贤人。”您收到我的书信,倘若蒙您不弃,希望您跟忠信之士商量其是否可行,但不可让谄媚阿谀之徒看见,因为他们必然不会承认我的话是正确的。那些谄媚阿谀的人,依附您,是想借助您的力量变法,作为进身的资本。一旦撤销推行新政的机构,他们就像鱼儿离开了水,这是他们拉着您,使您不走直道的原因。您为什么要迁就这帮人的私欲而不想想国家的大计呢 孔子说:“花言巧语,一副伪善面貌,仁德就很少了。”那些忠信的人,在您掌握政权的时候,或者意见跟您不合使您感到厌恶,在您失去权势之后,必然可以慢慢得到他们的帮助;谄媚阿谀的人,在您当权之时,的确会使您感到顺从舒适,一旦失去权势,必定有出卖您来谋取利禄的。您对此将作出怎样的选择呢 ……言不尽意。我内心惶恐,谨再拜。

材料二 有一天皇帝留下司马光对问,皇帝说:“当今天下动荡不安的,是孙叔敖所说的‘国家有正确的办法,是众人所厌恶的’啊。”司马光说:“是这样的。陛下应该论定这件事的正误。如今条例司所做的,只有王安石、韩绛、惠卿认为正确罢了,陛下怎么能只与这三个人共同治理天下呢 ”皇帝想要任用司马光,向王安石征求意见。王安石说:“司马光在外借着规劝君上的名义,在内却藏着附和偏袒臣下的事。他所说的话全都是妨害政务的话,他所结交的都是妨害新政的人,陛下您却还想让他在您的左右,让他参与讨论国家大事,这是国运消长的关键。司马光的才能哪里能妨害新政,只是他身在高位,那么那些有异议的人就会倚靠他作为重心。韩信树起汉的红色旗,赵地士兵的勇气就全没有了,现在任用司马光,就等于是给那些持反对意见的人树红色旗。”

学以致用 创新写作

运用比喻论证,形象生动

《谏太宗十思疏》中的比喻论证给人以深刻印象。文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”两个方面进行比喻论证,“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”也是流水流得长远的前提,运用自然中的现象比喻治国的原则,浅显易懂又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性,至今人们还在沿用。

使用比喻论证,要注意“类相异,理相同”。类相异,才能作比喻;理相同,才能进行推理和论证。这与修辞手法中的比喻及类比论证既有相同的地方,也有差异。

微写作

魏征在《谏太宗十思疏》中运用比喻论证的方法陈述自己的观点,请运用这一论证方法,以“读书养气”为话题,写一个议论文段,不少于200字。

示例 读书可以养气。人有三宝精气神,腹有诗书气自华。读不同的书,可以养不同的气。读书于人,就像吃饭喝水一样不可或缺,我们可以从书中汲取无尽的精神力量——不,汲取气,汲取一种激荡在我们的血管,充盈于我们的周身,又从我们的每一个毛孔里散发出来的气。同时,读书也要像吃饭那样,吃各种蔬果和五谷杂粮,摄取多种营养——阅读各式各样的书,汲取各种各样的气,以避免先天不足,后天失调。不过,血气方刚的少男少女,不仅要杂学旁收,大量读书,还要有目标,有选择地读书,汲取精华,剔除糟粕,读天下好书,养人间正气。就像孟夫子说的那样:我善养吾浩然之气。

本 课 结 束

15 谏太宗十思疏 *答司马谏议书

学习任务群 思辨性阅读与表达

单元人文主题 责任与担当

学习古代仁人志士爱国爱民的情怀以及讲责任、敢担当的精神,心怀天下,坚守道义,恪守正确价值观,增强为中华民族复兴而读书的责任意识。

学科素养目标 1.倾听理性的声音,知人论世,领会作者观点及其现实针对性,把握其解决现实问题的理性思维方式,鉴赏文章的说理艺术。

2.学会在辩证分析与合理推理的基础上理性判断,养成大胆质疑、缜密推断的批判性思维习惯。

3.写作议论性文章,学会论证自己的观点。

谏太宗十思疏

*答司马谏议书

复合文本比较鉴赏课

目录索引

谏太宗十思疏

夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣!

——唐太宗

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

敢触天威的谏臣——魏征 简介 魏征(580—643),字玄成,巨鹿(今属河北)人,唐代政治家。太宗即位,擢为谏议大夫,常召入内室询以政事得失,魏征知无不言,敢于直谏,史以“诤臣”称之。

作品 曾主持《隋书》《群书治要》的编撰工作;《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《北齐书》的总论,皆出其手。

评价 时称“良史”。《旧唐书》曾赞扬魏征的奏疏“可为万代王者法”。

作品背景

唐太宗即位初期,以隋朝的暴政为戒,励精图治,听取劝谏,出现了历史上有名的“贞观之治”。可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战争年年胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本。一个表现是宫室土木之作逐渐增多;另一个表现是竭诚纳谏之心日见淡薄,喜闻顺旨之说,不悦逆耳之言。此外还有田猎频繁,颇失其度;责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中著名的一篇。

相关常识

疏

“疏”通称“奏疏”。疏,原本是“疏通”的意思,后来作为一种公文形式,成了古代官员向帝王进言,以便使下情上达的进谏奏文。疏,也就演变为“疏通事理,分条陈述”的意思。它起源于汉代,后世人们以“奏疏”作为这类进言类文体的通称。疏的用途较广,论谏、陈乞、待罪、推荐、辞官等都可以用“疏”。如贾谊的《论积贮疏》、晁错的《论贵粟疏》等。

基础梳理

1.读准字音

jùn

zài

xiè

yōng

chán xié

chù

2.辨识通假

振之以威怒 “ ”同“ ”,意义: 。

振

震

威吓

3.一词多义

(1)安

(2)信

(3)求

形容词,安定

疑问代词,哪里

动词,安身

形容词,诚信

动词,信任

动词,相信

动词,追求、想要

动词,探求

动词,请求

(4)景

(5)克

(6)简

形容词,大

名词,日光

名词,景观、风景

名词,景物

副词,能够

副词,能够

动词,战胜、打败

动词,约束

动词,选拔

形容词,简单

形容词,简便

树木的根

路人

以(之)为;把(它)当作

形容词的使动用法,使……稳固

形容词用作名词,重权

形容词用作名词,重要的地位

形容词用作名词,安逸的环境

形容词用作名词,危难的情况

形容词的使动用法,使……安定

方位名词用作动词,居于……之下

动词的意动用法,以……为乐

形容词用作名词,以谗言陷害别人的邪恶之人

6.特殊句式

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也 ( )

(2)戒奢以俭( )

(3)虽董之以严刑,振之以威怒 (

)

(4)乐盘游则思三驱以为度 ( )

形容词的使动用法,使……端正

形容词用作名词,奸恶的小人

形容词用作名词,有才能的人

形容词用作名词,好的意见

形容词的使动用法,使……疲劳

判断句,“者也”表示判断

状语后置句,正常语序为“以俭戒奢”

状语后置句,正常语序为“虽以严刑董之,

以威怒振之”

省略句,“乐盘游则思三驱以(之)为度”

7.成语积累

《谏太宗十思疏》中的相关成语

(1)居安思危:处在安定的环境中而想到可能会出现的危难。

(2)载舟覆舟:比喻人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治。

(3)择善而从:采纳正确的意见或选择好的方法加以实行。

(4)善始善终:事情从开头到结束都做得很好。

(5)垂拱而治:多用来称赞统治者无为而治。垂拱,垂衣拱手,古时多指统治者以无所作为、顺其自然的方式统治天下。

(6)戒奢以俭:戒奢侈,行节俭。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《谏太宗十思疏》的中心论点是什么 第2段与中心论点有怎样的关系

提示 ①中心论点:思国之安,积其德义,居安思危,戒奢以俭。

②第2段总结教训,从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危”之理,劝君王积其德义。

2.《谏太宗十思疏》中“十思”大致说了哪几方面的内容 它们共同说明了什么观点 作者认为做到“十思”有什么好处

提示 ①说了四个方面的内容:在生活上,应该知足知止,游乐有度;在修养上,应该谦冲自牧,思江海下百川,慎始敬终;在用人上,应该虚心纳下,正身黜恶;在执法上,应该赏罚分明,不徇私情。

②观点:“十思”概括起来说,就是作者在第1段里所说的“积其德义”“居安思危”“戒奢以俭”。

③好处:作者认为,国君倘能做到“十思”,发扬好的品德,就能出现文武并用、垂拱而治的政治局面,到那时,就不必“劳神苦思,代下司职”。换句话说,国君善于用思,就可以无思,国君不用自己操劳,天下就可以治理好。

3.鉴赏以下出自《谏太宗十思疏》中的语句。

(1)源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!

提示 从反面设喻,突出德对国君的重要性。与上文形成对照,加重了强调意味。“臣虽下愚……而况于明哲乎”不仅使文情跌宕有致,而且强调了此疏的针对性,以引起唐太宗的重视。

(2)凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易而守之难乎

提示 这几句指出了历代帝王能创业却不能守业的普遍规律。以“善始者实繁”与“克终者盖寡”对比,暗示居安思危的重要性,以“岂……乎”的反问,紧承上文进行反诘,引出对“取之易”而“守之难”的分析,使论述更深入一层。

(3)昔取之而有余,今守之而不足,何也 夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

提示 这几句话运用对比论证,将“殷忧”和“得志”两种情况下君主的态度和造成的结果进行了对比。前后不同的态度,造成了两种不同的结果,在对比中见优劣。

(4)怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

提示 “载舟覆舟”用一个真切生动的比喻来说明皇帝与人民之间的关系,简洁而传神,直接明了地向唐太宗表明其利害关系。引用古圣先哲的至理名言,反复阐述,耐心说服,言语婉转动人,用心良苦。

4.《谏太宗十思疏》论证方法多样,请简要说明。

提示 ①比喻入手,亲切生动。

作者要论述的是治国安民的根本大计,而进谏的对象又是国君。从流水、树木这些生活中常见的事物入手说理,就显得亲切、生动,容易为人君所接受。同时,要“木之长”就必须“固其根本”,要“流之远”就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。通过比喻,推出要“国之安”必须“积其德义”,就很有论辩力量。在这个基础上,作者进一步将“不念居安思危,戒奢以俭”比作“伐根”“塞源”。这样,不居安思危的危害性不言自明,而作者的观点也鲜明地表露出来了。

②正反对比论述,务尽其旨。

全文以论述为主,对同一个问题,作者往往从正反两方面进行剖析,使说理更透彻。如第1段先从正面论述“固本浚源”,再从反面论述不这样做的危害;第2段关于“殷忧”“竭诚”与“得志”“纵情”的反复论述;第3段贯穿“十思”的本能欲望(或反应)与理性自制的对举,都体现了这一特点。

5.《谏太宗十思疏》作为封建时代臣子向帝王的劝谏之文,在当今社会是否还有现实意义 请联系现实,谈谈你的看法。

提示 ①文中提出的“居安思危,戒奢以俭”的观点,在当今社会仍然有着极大的现实意义。我们仍然要居安思危,时刻保持清醒的头脑,保持艰苦奋斗、勤俭节约的作风。

②“载舟覆舟,所宜深慎”告诉我们,要坚持以人为本的治国理念,时刻把人民群众的冷暖挂在心上,始终把最广大人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。只有这样,才能实现国家的长治久安。

③“简能而任之,择善而从之”告诉我们,作为领导者,要任用有才能的人,要能够听取下属的合理建议。只有做到“择善而从之”,每个人才会尽心尽力做好自己的事。

思路整合

文白对译

*答司马谏议书

以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。

——梁启超

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

不畏强权的改革家——王安石 简介 王安石(1021—1086),字介甫,号半山,抚州临川(今江西抚州)人,曾被封为荆国公,世称“荆公”,谥号文,又称王文公。他是北宋著名的政治家,两次出任宰相,坚持推行变法,史称王安石变法。王安石又是著名的文学家、思想家,他是唐宋八大家之一,在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张为文应“有补于世”“以适用为本”。

作品 《临川先生文集》《王文公文集》等。

作品背景

为“熙宁变法”执言

宋神宗熙宁二年(1069),王安石任参知政事,实行新法。保守派的代表人物,当时任右谏议大夫的司马光(字君实),多次写信给王安石,要他停止变法。王安石这封信,是针对司马光熙宁三年(1070)二月来信的回复。王安石先是简短地回复了一信,对来信所责难的诸点没有一一置辩,随后想到彼此交往多年,友谊深厚,信札来往不宜草率简慢,就又写了这封答书。

相关常识

熙宁变法

熙宁二年(1069)二月,王安石为改变宋朝积贫积弱的局面推行变法,受宋神宗器重,被任命为参知政事指导实施变法。王安石以挽救宋朝政治危机为目的,发展“富国之法”“强兵之法”和“取士之法”,但因部分举措不合时宜和实际执行中的不良运作,触犯了保守派的利益,所以遭到了保守派的强烈反对。最后变法于元丰八年(1085)因宋神宗去世而以失败告终。

基础梳理

读准字音

guō

xù

xū

xiōng

gēng

fěi

2.辨识通假

不复一一自辨 “ ”同“ ”,意义: 。

辨

辩

分辩

3.一词多义

(1)见

(2)固

助词,加在动词前表示对他人动作行为的承受,

可译为“我”

动词,看见

动词,拜见

副词,本来

形容词,稳固

动词,使……稳固

形容词,顽固

动词,巩固

(3)度

(4)而

(5)为

名词,计划

动词,考虑

动词,估计

动词,越过

连词,表递进

连词,表转折

连词,表承接

动词,是、算是

介词,因为

动词,做

动词,成为

4.古今异义

小,用作自称的谦辞

指书信往返

写回信

5.词类活用

6.特殊句式

(1)所操之术多异故也( )

(2)终必不蒙见察( )

(3)议法度而修之于朝廷 ( )

(4)至于怨诽之多( )

(5)则众何为而不汹汹然 ( )

名词用作动词,施恩惠

名词用作动词,办(事)

判断句,“也”表判断

被动句,“见”表被动

状语后置句,正常语序为“于朝廷议法度而修之”

定语后置句,正常语序为“至于之多怨诽”

宾语前置句,正常语序为“则众为何而不汹汹然”

7.成语积累

《答司马谏议书》中的相关成语

(1)兴利除弊:兴办有利的事业,除去弊端。

(2)龃龉不合:比喻意见不合,有分歧。龃龉,上下牙齿不相配合。

(3)雄辞闳辩:指说理充分、气势宏大的言辞。

(4)名不副实:名称或名声与实际不相符;有名无实。副,相称,符合。

(5)腹诽心谤:心怀不满,暗中发泄。腹诽,口里不说,心里不满。

(6)习故安常:习惯于旧例,安于常规。

(7)习非成俗:习惯于不好的东西而成风尚。

(8)阿世媚俗:曲意迎合当时社会的陈规陋俗。

(9)不自量力:不能正确估计自己的力量(多指做力不能及的事情)。

(10)天下汹汹:形容局势动荡,群情喧扰。汹汹,喧扰。

(11)付之度外:置于胸臆之外,不加考虑。

(12)尸位素餐:空占着职位,不做事而白吃饭。

(13)无所事事:没有什么事可做,指闲着什么事也不干。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.《答司马谏议书》中“所操之术多异故也”的“术”指什么 作者认为判断是非的原则是什么

2.研读《答司马谏议书》第2段和第3段,梳理作者的说理思路。

提示 首先,定角度(辨名实,侵官、生事、征利、拒谏与革新变法名实不明)。接着,析原因(人——习于苟且;士大夫——多以不恤国事、同俗自媚于众为善;上——乃欲变此)。最后,究实质(如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知)。

提示 (1)“术”指二人所持的治国方略、政治主张。

(2)名实相符是判断是非的原则。

3.《答司马谏议书》中作者举“盘庚之迁”例子的用意是什么

提示 ①“怨诽之多”并不能说明不该改革;②恰恰是改革触动了少数人的利益,才招来怨诽,所以更要改革,不能因为别人的毁谤而放弃推行新法;③进一步表明自己力排众议,坚持变法的决心。

4.文中有哪些地方体现了王安石非凡的政治胆略

提示 ①“至于怨诽之多,则固前知其如此也”,改革前就已经将这种情况洞明于心,却敢于挑战,体现出非凡的胆略。②“人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善”,直斥当时苟且偷安、不思进取、墨守成规的现象,不回避,不妥协,不遮掩,体现出直言不讳的勇气。③明知寡不敌众,却“欲出力助上以抗之”。④在论辩中面对司马光这样的政敌,使用“何为而不汹汹然”之类的强烈反诘语气,加强肯定语气,增强了结论的不可置疑性。这样举重若轻对待“汹汹然”的“怨诽”,尽显王安石政治家、改革家的风度。

5.本文是驳论文,作者旨在批驳什么观点 是如何批驳的

提示 (1)本文批驳的观点是“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也”。

(2)①直接批驳,如“为天下理财,不为征利”。②提出依据进行批驳,如“某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”,王安石在这里提出有力的论据,证明不是自己独出心裁,而是受命于皇帝,法令制度是朝廷议定的,是名正言顺的。③举出史实进行批驳,如“盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也”,这里以历史事实为依据,表明自己不为怨恨非议所动,既委婉地反驳了“怨诽之多”的责备,又表达了自己坚持变法的决心。

6.读《答司马谏议书》,结合王安石的生平,你读出了怎样的王安石形象

提示 观点一:王安石是一位杰出的政治家。王安石为人刚正不阿,性格特别直率。他体恤百姓,关心朝廷安危,一生可谓鞠躬尽瘁,然而没得遇明主。他以“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的精神雷厉风行地进行改革。权贵害怕,甚至皇太后哭求皇帝罢免王安石。他也因此被罢官,但这从未动摇过他变法的决心。

观点二:王安石是一位天才的文学家。这位胸怀大志有着经天纬地之才的伟大人物,在政治上失意之后,时常跨马骑驴出游山林中,忘情山水间。也许他的内心很寂寞,但他给后人留下了丰富的精神食粮。

思路整合

文白对译

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 比较说理艺术,分析理性表达

清代吴楚才评价《谏太宗十思疏书》:“通篇只重一‘思’字,却要从道义上看出。”可见魏征进谏之巧,言谈之妙。《答司马谏议书》是书信体驳论文,主要驳斥以司马光为代表的保守派对新法的指责,见识高远,议论犀利。将这两篇文章放在一起阅读,我们不难看出两位先贤的思想主张,发现他们的睿智和敢于担当的精神。

1.试比较《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》,填写下表。

文 章 《谏太宗十思疏》 《答司马谏议书》

文 体 奏疏 书信

文章思路 积其德义→克终者寡的原因→十思及好处 ①

论证方式 立论 立论、驳论

论证方法 类比、对比、比喻、排比 用事实批驳,举例论证

写作目的 ② 驳斥同僚对变法的责难,表明改革的决心

回信原因→驳四大

罪名→驳怨表决心

希望皇帝居安思危、戒奢以

俭,使国家长治久安

2.说理有明确的对象,面对不同的对象,要使用不同的说话态度、说话方式、说话策略。面对唐太宗和司马光,魏征和王安石的说话方式有何不同

篇目 《谏太宗十思疏》 《答司马谏议书》

对象 唐太宗 司马光

关系 臣子与君主 同僚(朋友)

称呼对方 ① 君实、君、儒者

自称 下愚 某

态度 尊重、鼓励、委婉、谦卑 ②

策略 借古讽今。第2段从人君的兴衰出发,提出“有善始者实繁,能克终者盖寡”这一历史定律,引发读者思考“昔取之而有余,今守之而不足”。 以子之矛攻子之盾。开头和结尾表示了对司马光极大的尊重。中间部分以对方的批评为自己立论的总纲,逐一辩驳,指出其名不副实。

明哲、人君、元首、君人者、君

客气、尊重、不卑、不亢

3.请阅读《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》,思考这两篇文章传达出怎样的理性声音,又体现出怎样的理性思维方式。

提示 理性的声音:①为国理政既要善始又要善终。②掌握治国权柄的人需要克制自己的欲望,多方采择,察纳雅言。③历史是现实的镜像,面向未来,需要以史为鉴,不忘过往。④不能同俗媚众,要坚持自我,认定方向,方能有所作为;但为避免失误,还需善纳众议。⑤墨守成规只能导致衰败,因时而变或可别开生面。

理性的思维方式:①结合现实政治理解历史问题。②先明根本,再据以开展具体探讨,思维才能周全。③面对汹汹众议,需要分析鉴别,不能一概接受。④前事不忘,后事之师。

主题阅读

司马光与王安石——君子之争

君子和而不同。君子之间关系很好,互相敬重人品,但是,这不代表就一定要同意对方的政治主张。司马光和王安石都是北宋有政治抱负的顶级文人,两人都创作了大量文学价值很高的作品,两人都不局限于文人的身份,在政治上有自己的理念,并且有将理念执行下去的决心。两人早年私交甚笃,颇有些惺惺相惜的感觉。我反对你执政的理念、方法和手段,并不意味着否定你个人的道德品质。待人做事有原则、有分寸、有底线,这才是君子。

文本阅读

材料一 二月二十七日,翰林学士兼侍读学士、右谏议大夫司马光惶恐再拜。介甫参政谏议阁下:光居常无事,不敢涉两府之门,以是久不得通名于将命者。春暖,伏惟机政余裕,台候万福。孔子曰:“益者三友,损者三友。”光不材,不足以辱介甫为友。然自接侍以来十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉;若乃便佞,则固不敢为也。孔子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”君子之道,出处语默,安可同也 然其志则皆欲立身行道,辅世养民,此其所以和也……

自古人臣之圣者,无过周公与孔子,周公、孔子亦未尝无过,未尝无师。介甫虽大贤,于周公、孔子则有间矣,今乃自以为我之所见,天下莫能及,人

之议论与我合则善之,与我不合则恶之,如此,方正之士何由进 谄谀之士何

由远 方正日疏、谄谀日亲,而望万事之得其宜,令名之施四远,难矣。夫从谏纳善,不独人君为美也,于人臣亦然。昔郑人游于乡校,以议执政之善否。或谓子产毁乡校,子产曰:“其所善者吾则行之,其所恶者吾则改之,是吾师也。若之何毁之 ”……

《诗》云:“周爰咨谋。”介甫得光书,傥未赐弃掷,幸与忠信之士谋其可否,不可以示谄谀之人,必不肯以光言为然也。彼谄谀之人,欲依附介甫,因缘改法,以为进身之资。一旦罢局,譬如鱼之失水,此所以挽引介甫,使不得由直道行者也。介甫奈何徇此曹之所欲,而不思国家之大计哉 孔子曰:“巧言令色,鲜矣仁。”彼忠信之士,于介甫当路之时,或龃龉可憎,及失势之后,必徐得其力;谄谀之士,于介甫当路之时,诚有顺适之快,一旦夫势,必有卖介甫以自售者矣。介甫将何择焉 ……不宣。光惶恐再拜。

(选自司马光《与王介甫书》,有删改)

材料二 它日留对,帝曰:“今天下汹汹者,孙叔敖所谓‘国之有是,众之所恶’也。”光曰:“然。陛下当论其是非。今条例司所为,独安石、韩绛、惠卿以为是耳,陛下岂能独与此三人共为天下邪 ”帝欲用光,访之安石。安石曰:“光外托劘上之名,内怀附下之实。所言尽害政之事,所与尽害政之人,而欲置之左右,使与国论,此消长之大机也。光才岂能害政,但在高位,则异论之人倚以为重。韩信立汉赤帜,赵卒气夺,今用光,是与异论者立赤帜也。”

(选自《宋史·司马光传》,有删改)

阅读思考

1.下列对课文和上述两个文段内容的概括和分析,恰当的一项是( )

A.司马光用侵官、生事、征利、拒谏来批评王安石变法的弊端,王安石逐一举例进行了反驳。

B.皇帝想要重用司马光,为征求大臣的意见,就亲自去拜访了王安石,听取他的看法。

C.司马光认为皇帝过于器重王安石、韩绛和吕惠卿,使得他们独断专行,对此皇帝表示赞同。

D.司马光写了《与王介甫书》这封长信给王安石,对变法加以指责。其言论偏于保守,但亦有切中时弊之论。

D

解析 A项,“王安石逐一举例进行了反驳”错误,根据课文第2段,王安石没有举例,而是进行了道理论证,逐一反驳。B项,“就亲自去拜访了王安石,听取他的看法”错误,原文“帝欲用光,访之安石”的“访”,意思是咨询、征求意见,而非“亲自拜访”。C项,“使得他们独断专行,对此皇帝表示赞同”错误,原文没有皇帝的态度,但听了司马光的话,“帝欲用光,访之安石”,也可看出,皇帝依然信任、重用王安石,并没有怪罪他们,“皇帝表示赞同”无中生有。

2.王安石认为不能重用司马光的主要原因有哪些 请根据文意概括。

答案 (1)司马光表里不一。

(2)司马光言论危害国政。

(3)司马光任用对国家有害的人。

(4)持反对意见的人会依附司马光。

3.请在综合阅读基础上,分析司马光的《与王介甫书》与王安石的《答司马谏议书》作为论说文,语言风格的区别。

答案 司马光的《与王介甫书》行文刚而柔,直而婉,重波迭浪,层层推进,婉转中自有一种咄咄逼人的锐气。王安石的《答司马谏议书》则多用短句,句式整齐,鲜明地表现了作者斩钉截铁的坚决态度,增强了辩驳气势。

参考译文 材料一 二月二十七日,翰林学士兼侍读学士、右谏议大夫司马光怀着惶恐的心情再拜。介甫参政谏议阁下:我平时没有事情要办,不敢进入中书省、枢密院的大门,因此很长时间没有谒见。春天气候温暖,想来处理机要的政务尚有宽余,恭候万福。孔子说:“有益的朋友有三种,有损的朋友也有三种。”我没有才能,不够资格委屈您当作朋友。但从结交以来的十多年里,(与你)多次在同一部门共事,也不能说没有一日的交往。虽然自己有愧于闻见不广,但说到正直、诚实二事,则是不敢不勉力去做的;至于花言巧语、阿谀奉承之人,更是我本来不敢做的了。孔子说:“君子能够做到意见一致,却不肯盲从附和;小人只是盲从附和,却不能做到意见一致。”君子(处世待人)的道理,或者出外行事,或者安居静处,或者发表议论,或者保持沉默,这怎么可以盲从附和呢 但他们的志向都是想树立事业,实行政治主张,辅助社会,养育黎民百姓,这是他们一致的地方……

自古以来作为人臣中的圣者,没有谁超过周公和孔子的,即使周公、孔子也不是没有过错,不是没有教师。您虽然称得上是大贤,比起周公、孔子来就有差距了,现在居然自以为,我的见解,天下的人没有谁赶得上,人们的议论跟我相合就赞许,与我不合就讨厌,这样一来,正直的人怎么能进用 谄媚的人怎么能疏远 当正直的人一天天疏远,谄媚阿谀的人一天天亲近,而希望一切事情处理得当,美好的名声能够传播四面远方,这太难了。听从忠谏采纳善言,不独是人君的美德,对于人臣来说也是这样。从前郑国人在乡校里游玩聚会,以便议论执政者的得失。有人劝告子产毁了乡校,子产说:“他们认为好的,我就推行它;他们所讨厌的,我就改掉它,这是我的老师。为什么要毁掉它 ”……

《诗经》有云:“广求良谋访贤人。”您收到我的书信,倘若蒙您不弃,希望您跟忠信之士商量其是否可行,但不可让谄媚阿谀之徒看见,因为他们必然不会承认我的话是正确的。那些谄媚阿谀的人,依附您,是想借助您的力量变法,作为进身的资本。一旦撤销推行新政的机构,他们就像鱼儿离开了水,这是他们拉着您,使您不走直道的原因。您为什么要迁就这帮人的私欲而不想想国家的大计呢 孔子说:“花言巧语,一副伪善面貌,仁德就很少了。”那些忠信的人,在您掌握政权的时候,或者意见跟您不合使您感到厌恶,在您失去权势之后,必然可以慢慢得到他们的帮助;谄媚阿谀的人,在您当权之时,的确会使您感到顺从舒适,一旦失去权势,必定有出卖您来谋取利禄的。您对此将作出怎样的选择呢 ……言不尽意。我内心惶恐,谨再拜。

材料二 有一天皇帝留下司马光对问,皇帝说:“当今天下动荡不安的,是孙叔敖所说的‘国家有正确的办法,是众人所厌恶的’啊。”司马光说:“是这样的。陛下应该论定这件事的正误。如今条例司所做的,只有王安石、韩绛、惠卿认为正确罢了,陛下怎么能只与这三个人共同治理天下呢 ”皇帝想要任用司马光,向王安石征求意见。王安石说:“司马光在外借着规劝君上的名义,在内却藏着附和偏袒臣下的事。他所说的话全都是妨害政务的话,他所结交的都是妨害新政的人,陛下您却还想让他在您的左右,让他参与讨论国家大事,这是国运消长的关键。司马光的才能哪里能妨害新政,只是他身在高位,那么那些有异议的人就会倚靠他作为重心。韩信树起汉的红色旗,赵地士兵的勇气就全没有了,现在任用司马光,就等于是给那些持反对意见的人树红色旗。”

学以致用 创新写作

运用比喻论证,形象生动

《谏太宗十思疏》中的比喻论证给人以深刻印象。文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”两个方面进行比喻论证,“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”也是流水流得长远的前提,运用自然中的现象比喻治国的原则,浅显易懂又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性,至今人们还在沿用。

使用比喻论证,要注意“类相异,理相同”。类相异,才能作比喻;理相同,才能进行推理和论证。这与修辞手法中的比喻及类比论证既有相同的地方,也有差异。

微写作

魏征在《谏太宗十思疏》中运用比喻论证的方法陈述自己的观点,请运用这一论证方法,以“读书养气”为话题,写一个议论文段,不少于200字。

示例 读书可以养气。人有三宝精气神,腹有诗书气自华。读不同的书,可以养不同的气。读书于人,就像吃饭喝水一样不可或缺,我们可以从书中汲取无尽的精神力量——不,汲取气,汲取一种激荡在我们的血管,充盈于我们的周身,又从我们的每一个毛孔里散发出来的气。同时,读书也要像吃饭那样,吃各种蔬果和五谷杂粮,摄取多种营养——阅读各式各样的书,汲取各种各样的气,以避免先天不足,后天失调。不过,血气方刚的少男少女,不仅要杂学旁收,大量读书,还要有目标,有选择地读书,汲取精华,剔除糟粕,读天下好书,养人间正气。就像孟夫子说的那样:我善养吾浩然之气。

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])