11 谏逐客书 与妻书 课件(共90张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 谏逐客书 与妻书 课件(共90张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共90张PPT)

11 谏逐客书 与妻书

谏逐客书

法家大抵少文采,惟李斯奏议,尚有华辞,如上书《谏逐客》。

——鲁迅《汉文学史纲要》

在《人民报》创刊纪念会上的演说

在马克思墓前的讲话

目录索引

复合文本比较鉴赏课

在《人民报》创刊纪念会上的演说

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

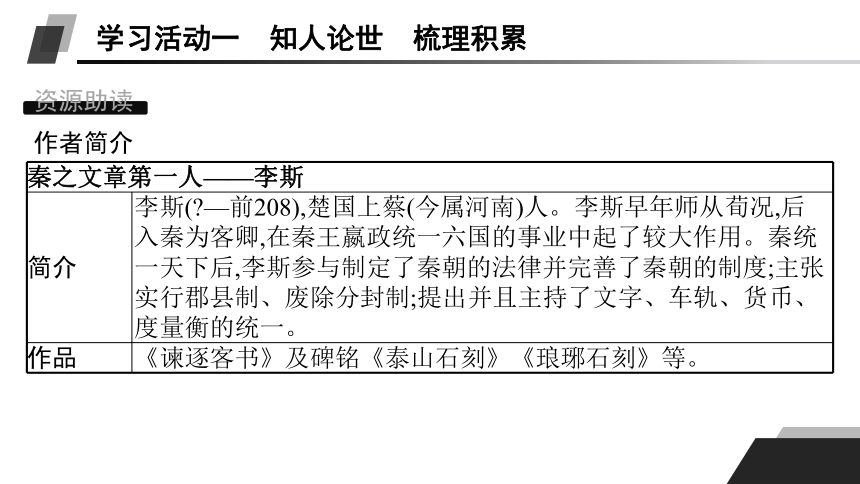

作者简介

秦之文章第一人——李斯 简介 李斯( —前208),楚国上蔡(今属河南)人。李斯早年师从荀况,后入秦为客卿,在秦王嬴政统一六国的事业中起了较大作用。秦统一天下后,李斯参与制定了秦朝的法律并完善了秦朝的制度;主张实行郡县制、废除分封制;提出并且主持了文字、车轨、货币、度量衡的统一。

作品 《谏逐客书》及碑铭《泰山石刻》《琅琊石刻》等。

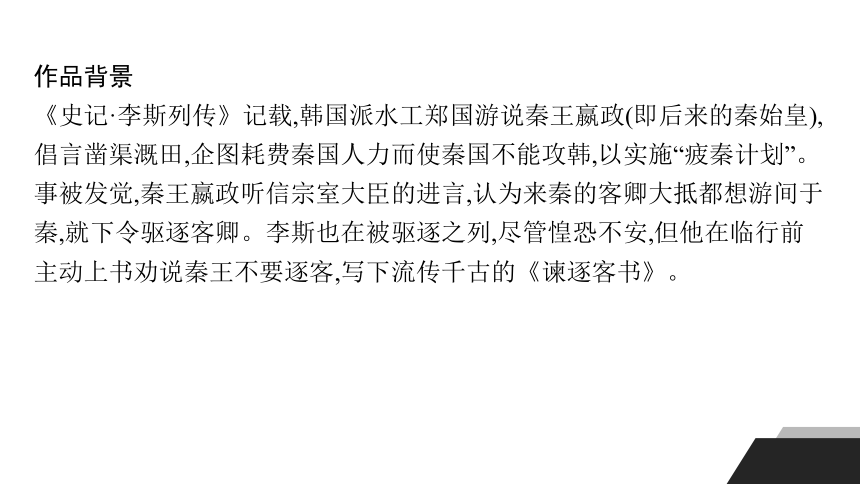

作品背景

《史记·李斯列传》记载,韩国派水工郑国游说秦王嬴政(即后来的秦始皇),倡言凿渠溉田,企图耗费秦国人力而使秦国不能攻韩,以实施“疲秦计划”。事被发觉,秦王嬴政听信宗室大臣的进言,认为来秦的客卿大抵都想游间于秦,就下令驱逐客卿。李斯也在被驱逐之列,尽管惶恐不安,但他在临行前主动上书劝说秦王不要逐客,写下流传千古的《谏逐客书》。

书

书,古代臣子向帝王陈述意见的一种公文文体。亲朋间往来的信件也称为“书”。为加以区别,前者一般称为“上书”或“奏书”,以及属公牍文的“奏疏”,如《论贵粟疏》。后者单称“书”或“书札”“书简”“书牍”,如《报任安书》。

相关常识

mù

pī

yān

yǐng

yú

yì

jū

rǎng

tuó

jué

tí

ē gǎo

yǎo tiǎo

bì

qián

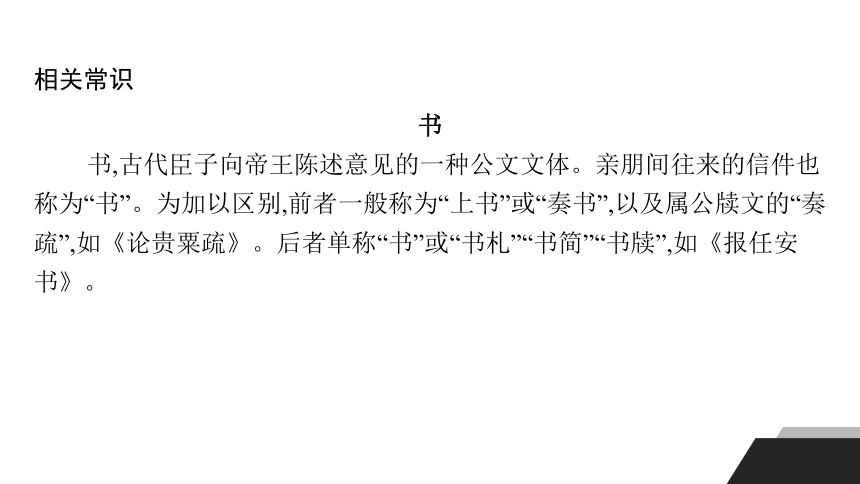

基础梳理

1.读准字音

2.辨识通假

(1)遂散六国之从

“___”同“___”

(2)河海不择细流

“___”同“___”,意义:_____________

(3)此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也

“___”同“___”

从

纵

择

释

舍弃

藉

借

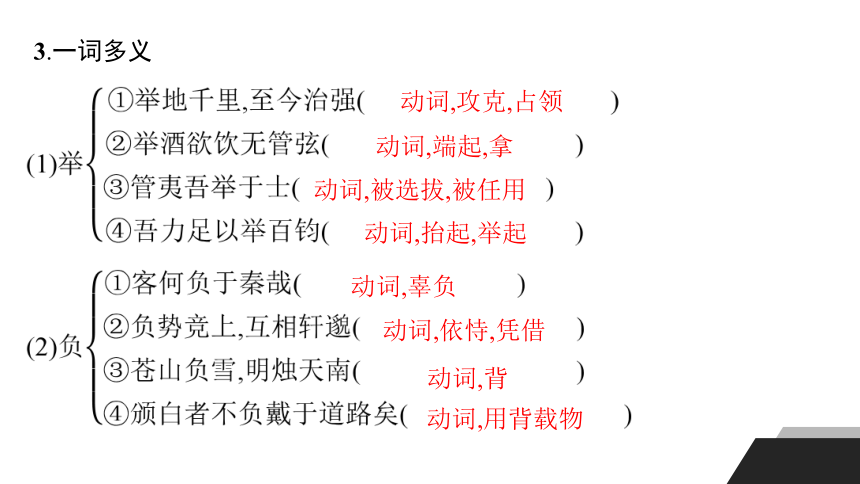

3.一词多义

动词,攻克,占领

动词,端起,拿

动词,被选拔,被任用

动词,抬起,举起

动词,辜负

动词,依恃,凭借

动词,背

动词,用背载物

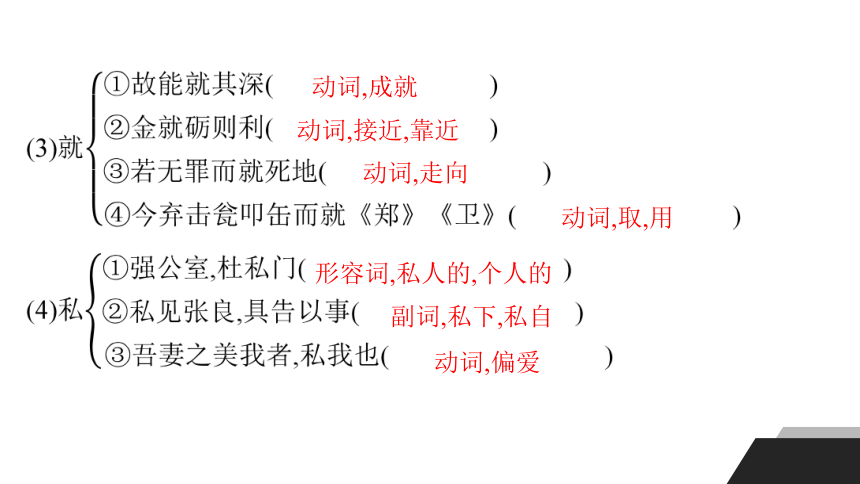

动词,成就

动词,接近,靠近

动词,走向

动词,取,用

形容词,私人的,个人的

副词,私下,私自

动词,偏爱

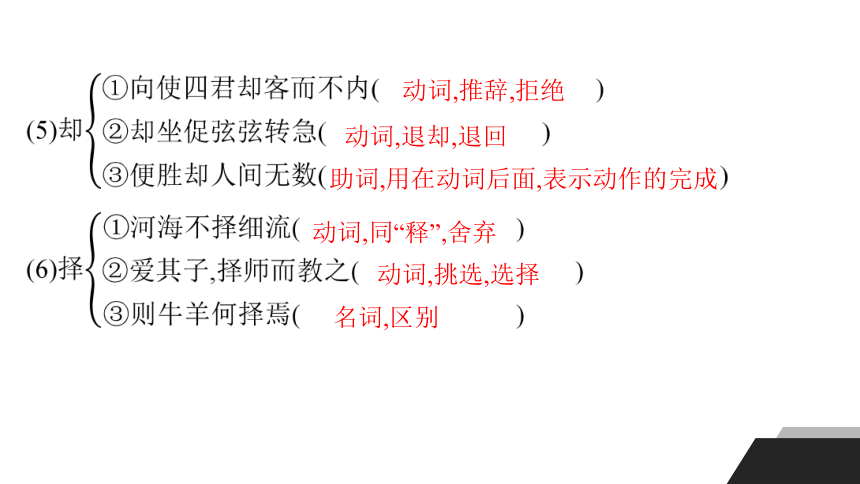

动词,推辞,拒绝

动词,退却,退回

助词,用在动词后面,表示动作的完成

动词,同“释”,舍弃

动词,挑选,选择

名词,区别

4.古今异义

(1)窃以为过矣

古义:_______。

今义:偷窃。

(2)使之西面事秦

古义:_______。

今义:方位词,西边。

私下

向西

(3)至今治强

古义:__________。

今义:治理。

(4)致昆山之玉

古义:_______。

今义:给予。

社会安定

得到

5.词类活用

(1)西取由余于戎,东得百里奚于宛

( )( )

(2)蚕食诸侯( )

(3)娱心意( )

(4)强公室( )

(5)故能明其德( )

(6)而所轻者在乎人民也( )

名词作状语,在西边

名词作状语,在东边

名词作状语,像蚕一样

形容词的使动用法,使……愉快

形容词的使动用法,使……强

形容词的使动用法,使……明

形容词用作动词,看轻

6.特殊句式

(1)此非所以跨海内、制诸侯之术也( )

(2)西取由余于戎( )

(3)东得百里奚于宛( )

(4)东据成皋之险( )

(5)并国二十( )

(6)客何负于秦哉( )

(7)百姓乐用( )

判断句,“……也”表判断

状语后置句,正常语序为“西于戎取由余”

状语后置句,正常语序为“东于宛得百里奚”

定语后置句,正常语序为“东据险之成皋”

定语后置句,正常语序为“并二十国”

宾语前置句、状语后置句,正常语序为“客于秦负何哉”

被动句,“用”含有被动意味

7.文化常识

(1)五帝:《史记·五帝本纪》指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。

(2)三王:指夏、商、周三代开国君主,即夏禹、商汤和周武王。

8.成语积累

《谏逐客书》中的相关成语

(1)迁臣逐客:指遭贬官放逐的人。

(2)移风易俗:改变旧的风俗习惯。

(3)民殷财阜:民众富足,物产丰饶。殷,殷实,富足;阜,丰富。

(4)民富国强:指人民富裕,国家强盛。

(5)膏腴之地:指肥美的土地或肥沃富饶的地区。

(6)蚕食鲸吞:指像蚕吃桑叶那样一步步侵占,像鲸吞食那样一下子吞并,比喻用各种方式侵占吞并别国的领土。

(7)却客疏士:比喻囿于地方观念,不用外来的人,也不用有才能的人。指妒贤嫉能。

(8)娱心悦目:使心情愉快,耳目舒畅。娱、悦,使愉快。

(9)佳冶窈窕:指美女。佳,娇美;冶,妖冶;窈窕,美好而文静。

(10)快意当前:贪图享受眼前一时的快活。

(11)裹足不前:缠上裹脚的布准备远行,却又停步不进,多指有所顾虑。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.本文论点“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”的提出有何特点

提示 ①开门见山提出论点:驱逐客卿是错误的。论点鲜明有力。②明明是秦王下的逐客令,却把“逐客”的错误归之于“吏”。这表明作者措辞委婉,十分注意讽谏策略。③开篇即驳斥有关官吏的观点,先破后立。

2.秦国历史上的国君很多,李斯为何在文中独以秦穆公、孝公、惠王、昭王为例来说明任用客卿的重要性 本文第1段在选材上有什么特点

提示 ①因为秦穆公等四位国君在秦国历史上政绩最突出,而且都是因为任用客卿而取得成就的。②选取典型的历史事实来说明四位国君任用客卿为秦国所作的巨大贡献,从而证明逐客是错误之举。

3.李斯为什么不直接为客卿辩护而是极力论述客卿之功 请结合背景,谈谈你的理解。

提示 李斯深知,直接为客卿辩护或极力批评宗室贵族挑唆,都不能涤清客卿私通偏帮母国的嫌疑,唯有极力论述客卿在秦国不断壮大过程中的功劳,以及在统一过程中逐客的危害,才能让秦王明白客卿之利大于弊,若想吞并六国,逐客是一条错误之路,须存容天下之心,才能统一天下。这样秦王才能真正解开心结,放弃逐客。

4.文章最后一段从哪些角度来收束全文

提示 最后一段归结全文,进一步论证“逐客”危及国家安全。全段两句话总括了全文:“物不产于秦,可宝者多”照应第2段,点明“必秦国之所生然后可”的错误态度;“士不产于秦,而愿忠者众”呼应第1段,指出“却客而不内,疏士而不用”的不当做法;“今逐客以资敌国”一句关照第3段,阐明逐客对秦之害。这样的结尾,包举全文,宏阔有力,掷地有声。

5.综观全文,李斯在《谏逐客书》中采用了哪些方法来切近秦王的心理,使之从内心产生共鸣,最终认同自己的观点

提示 ①注意维护君王的尊严。李斯在文中一直是以谦恭的臣子的身份进言的,尽管反对秦王的做法,但用语委婉而恳切,时刻顾及秦王的心理感受。②顺应秦王的心理。秦王作为秦国君王,统一天下是他的理想。李斯在文中用“跨海内、制诸侯”“地无四方”“民无异国”等言辞来打动秦王,顺应秦王的心理。③痛陈利害关系,引发情感共鸣。李斯站在秦王的角度,反复阐述逐客对秦国的严重危害,并使之上升到国家安危的高度,字字句句,攸关利害,震撼人心。这种设身处地为秦国利益着想、忠诚恳切的情感,使秦王不由自主地产生共鸣。

思路整合

填空:①__________ ②__________

逐客为过

逐客国危

文白对译

玩好:供玩赏的宝物。 马夬马是(jué tí):骏马名。 西蜀丹青:蜀地出产的丹青颜料。丹,丹砂,可以制成

与妻书

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

铁血柔情伟丈夫——林觉民 简介 林觉民(1887—1911),字意洞,号抖飞,又号天外生,福建闽县(今福州)人,民主革命者,黄花岗七十二烈士之一。林觉民东渡日本留学,在此期间读了许多革命书报,参加了孙中山领导的中国同盟会。1911年,策划广州起义,不幸因中弹负伤而被俘,英勇就义。

作品 《与父书》《与妻书》。

作品背景

黄花岗起义

甲午战争以后,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族已面临着亡国灭种的现实威胁。为挽救民族危亡,以孙中山先生为代表的资产阶级革命派登上了历史舞台。1905年8月,中国第一个资产阶级革命政党中国同盟会成立。在中国同盟会的领导下,革命党人发动了一次又一次以推翻腐朽的清朝封建统治,建立资产阶级共和国为目的的武装起义,1911年4月爆发的黄花岗起义就是其中的一次。

起义失败后,黄兴负伤撤回香港,喻培伦、方声洞、林觉民等一百余人牺牲,后由善堂收殓遗骸七十二具,葬于黄花岗。

《与妻书》是林觉民于起义前三天4月24日晚写给陈意映的。当时,他从广州来到香港,迎接从日本归来参加起义的同志,住在临江的一幢小楼上。夜阑人静时,想到即将到来的残酷而轰轰烈烈、生死未卜的起义以及自己的龙钟老父、弱妻稚子,他思绪翻涌,不能自已,彻夜疾书,分别写下了给父亲和妻子的诀别信。起义失败后,有人秘密将这两封信在半夜里塞进林觉民家门缝里,第二天清晨家人才发现。

相关常识

《与妻书》中,“书”是古代的一种文体,就是书信的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的。信题多为“报……书”“与……书”“上……书”“答……书”等。

基础梳理

1.读准字音

wù

gē

juàn

gòu

qī

xiào

nǐ

tòng

2.辨识通假

(1)称心快意,几家能彀

“_____”同“_____”

(2)辛未三月念六夜四鼓

“_____”同“_____”,意义: ____________________

彀

够

念

廿

二十

名词,书信

动词,书写

代词,他们

副词,表示祈使

代词,那

代词,自己的

副词,表示推测

动词,给

连词,和

能愿动词,应当

介词,在

副词,会,将会

副词,以外,以后

动词,剩下

数词,整数后余计的零数

代词,我

形容词,遗留的,剩下的

4.古今异义

(1)当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

古义:______。

今义:生活上的利益,特指对职工生活(食、宿、医疗等)的照顾。

(2)汝可以模拟得之

古义:__________。

今义:模仿。

幸福

想象,揣摩

5.词类活用

(1)汝幸而偶我( )

(2)意洞手书( )

(3)瓜分之日可以死( )

(4)当尽吾意为幸( )

(5)当亦乐牺牲吾身与汝身之福利( )

名词用作动词,婚配、嫁给

名词作状语,亲手

名词作状语,像瓜一样

动词的使动用法,使……尽

形容词的意动用法,以……为乐

6.特殊句式

(1)此吾所以敢率性就死不顾汝也( )

(2)吾与并肩携手( )

(3)称心快意,几家能彀( )

(4)与使吾先死也,无宁汝先吾而死( )

判断句,“……也”表判断

省略句,省略了宾语,即“吾与(汝)并肩携手”

主谓倒装句,应为“几家能彀,称心快意”

固定句式“与使……,无宁……”译为“与其……,不如……”

7.成语积累

《与妻书》中的相关成语

(1)称心快意:遇事如意,心情舒畅。

(2)司马春衫:语出白居易《琵琶行》“座中泣下谁最多 江州司马青衫湿”。文中比喻极度悲伤。春衫,应为“青衫”。

(3)太上忘情:意思是修养最高的人,忘了喜怒哀乐之情。

(4)破镜重圆:比喻夫妻失散或决裂后重又团圆。

(5)独善其身:原意是注重自身修养,保持节操。文中是只顾自己、苟且偷生的意思。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”在文中具有怎样的作用

提示 这句话是全文的纲。作者先简单地阐述“牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”的道理,然后再用下面两段文字,一段详述“吾至爱汝”的衷情,另一段说明“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”的道理。

2.林觉民在抒写“吾至爱汝”的感情时,主要回忆了哪几件事 作用是什么

提示 作者追忆了三件事:第一件事是夫妻谁先死的谈话,说明自己本不愿因先死而留苦给妻子;第二件事是新婚的甜蜜生活情景,说明自己“真真不能”忘记爱妻;第三件事是两次离家未能将实情告诉妻子的原因和心情,说明自己至爱妻子,怕妻子承受不起沉重的悲痛。这三件事的共同之处是都反映了作者对妻子的眷恋之深,关心之切,用事实说明自己绝不是一个无情的人,即“吾至爱汝”。

3.“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”中,“爱汝”与“勇于就死”是否矛盾 如何理解

提示 不矛盾。“吾至爱汝”,是在表明作者极其疼爱自己的妻子。在后面他又说道:“乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”在作者看来,个人的幸福与天下人的幸福比起来,是微不足道的。

林觉民极其疼爱自己的妻子,正是这种感情的升华,才使他“勇于就死”。正因为自己享受了爱情、家庭的幸福,所以希望“天下人”也能享受幸福,“为天下人谋永福”而甘愿牺牲自己小家庭之幸福。

4.这封绝笔书中用了许多典故,其中“司马春衫”“骨化石”“独善其身”这几个典故表达了作者怎样的思想感情

典故 含义 情感

司马春衫 白居易被贬至江州,其《琵琶行》中有“座中泣下谁最多 江州司马青衫湿”两句,表达了对琵琶女命运的同情。 ①

骨化石 古代传说,有一男子外出未归,其妻天天登山远望,日久天长变成了一块石头。后人称之为“望夫石”。事见南朝宋刘义庆《幽明录》。 ②

独善其身 原意是自己尽可能完善自己的操守,此处是只顾自己、苟且偷生的意思。出自《孟子·尽心上》。 ③

提示 ①林觉民用“司马春衫”的典故,表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情。②林觉民用“骨化石”的典故,意在说明在当时的社会条件下,夫妻离散,相见无期的状况。③林觉民说自己“不忍独善其身”,表明了他心系国家、人民的伟大胸怀。

5.“天下人之不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎 此吾所以敢率性就死不顾汝也”这两句话表达了作者怎样的情感

提示 当时国家腐败,社会黑暗,灾难深重。作者假设了人们命运的两种情况:第一种情况,“死”——随时随地都有生命危险,只能眼睁睁看着对方死去;第二种情况,“离”——“即可不死”,也可能“离散不相见”“较死为苦”。“今日吾与汝幸双健”,但眼看“天下人”的“不当死而死与不愿离而离”,又怎能忍受 这就是林觉民“敢率性就死不顾汝”的原因。作者采用了反问句式,启发妻子深思,让妻子理解、体谅自己的行为和心情。

6.《与妻书》在语言表达上有什么特点

提示 ①语言雅致,使用了杂有白话成分的通俗文言,如“泪珠和笔墨齐下”“有不解处,望请其指教”等;书信中运用反复,不断抒情言志,创设了感人的语言氛围。②信中结构相仿的语句出现了多次。如“吾至爱汝”“吾真真不能忘汝也”“吾灵尚依依旁汝也”。又如“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”“所以敢先汝而死,不顾汝也”“此吾所以敢率性就死不顾汝也”,反复出现的语句使情感表达愈益深入。

思路整合

文白对译

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 探究写作手法,比较使命抱负

《谏逐客书》和《与妻书》,一为奏章,一为家书,都有明确的写作对象和写作目的,但写法各有特点:《谏逐客书》是写给君王的奏章,立场鲜明,讲究策略;《与妻书》是写给至亲的绝笔书信,心怀袒露,情感饱满,如泣如诉,感人至深。我们阅读两文,可按照下面的提示,进一步作细致的对比分析,以便深入理解其特点。

1.阅读两篇文章,体会两文在写作对象、写作目的、态度、语气、表达方式、语言特点上的差异。

比较点 《谏逐客书》 《与妻书》

写作对象 秦王嬴政 妻子意映

写作目的 劝谏,希望秦王取消“逐客令”

态度 表现得较为主观,情感上有对妻子的挚爱之情,有“舍汝而死”的悲痛和为革命牺牲的坚定之心,其中的情感比较复杂

语气 因对象是秦王,目的是劝谏,所以口气比较严肃、庄重而委婉

留别,向妻子解释“吾至爱汝”而又“忍舍

汝而死”的原因

是给秦王的奏章,因

而表现得比较客观、

平和、谦恭

因为是给妻子的遗书,所以口气比较亲

切,又充满歉意,不拐弯抹角,多直抒胸臆

①

②

③

表达方式 记叙、议论、抒情融为一体,申明理想,抒写真情,偏向以情动人

语言特点 为公文,比较严肃庄重,又是以议论为主,因而选择的是书面语语体

④以论为主,阐述政见,雄辩

滔滔,侧重以理服人

⑤是给妻子的遗书,以主观抒情为

主,因而选择的是口语语体

2.两文的作者所处的时代具有什么特点 分别赋予了他们怎样的政治使命 他们作出了怎样的人生抉择 谈谈你的理解,简要填写下表。

人物 时代 使命 人生抉择

李斯 天下扰攘 谋求统一 招贤纳士 助秦统一

林觉民 抛家舍亲,参加广州起义,以热血唤民众觉醒

直谏秦王,接纳人才,

效法前代,制定一统

天下的策略

清朝末年,内忧外患,

国家风雨飘摇

革命反抗,

救亡图存

①

③

②

主题阅读

至真至美的家书活在岁月深处

黑格尔说,伟大的人物是这样一种人,他能用言辞把时代的意志表达出来,他能用行动把时代的意志建构起来。救亡图存、民族复兴是近代中国的时代意志。一代又一代的志士仁人奋斗在中华民族的复兴之路上,前赴后继,艰辛探索。这些伟大的人物所体现出来的时代精神,其核心就是家国情怀。一封封感人至深的“红色家书”,讲述了人间大爱,传递出革命大义,让读者感受到穿越时空的家国情怀。

群文阅读

材料一

啪啪的枪声,是我们诀别的标志

杜永瘦①

这是最后的谈话了!我在写这封信的时候,我含着满眶的热泪,可是这宝贵的泪珠,我不愿意使它夺眶而出,因为我觉得流泪是一件极可耻的事,所以我始终是含笑着。文妹!请你用笑来答复我吧!

我的命运的决定,不是在今日的堂讯,而是在平时,我对于我自己命运的估量,亦早知有今日。我不是时常对你说过吗 这就是乐园,是我最后的归宿,光荣的死。我含笑,我更望你含笑。我快乐,我愿你比我更快乐!文妹,欢欣鼓舞地来欢送我吧!

你觉得太孤寂吗 人世上多的是革命的伴侣!你悲苦吗 人世上多的是寡妇孤儿!时代的牺牲者多着呢!

你的前途应当是“干”!你的责任应当是“干”!你的命运更使你不得不“干”!干啊!只有干才是你的出路——人类的出路!勉之!

你的一切,我都相信得过,然而你的痴情,我觉得是你前途的障碍,快乐的恶魔!不要痴想着我吧!

母亲的爱我,恐怕比你还要利[厉]害吧!她孤苦一身,只剩我这个活宝贝,现在失掉了!是何等的伤感呵!你应当设法隐瞒她,混得一时是一时,这是你主要的责任。别的话不愿说而且不忍说,你自己去想吧!

我觉得我现在已是一个很清闲的人,身上千斤的担子,已经卸了!快乐呵!我的许多朋友,你应当告知他们我是怎样的快乐,叫他们不要悲悼!

我万没有料到今天还能与你作最后的通信,这书是如何的宝贵呀!然而我不愿意你保存这一点墨迹,使你烦恼终身,我愿你如看浮云般的一眼便过,文!听我的话呀!

几乎忘却了!还有我的小宝宝——我们爱的结晶,可怜他未出娘胎先失掉了父亲,无父之儿,将来谁人关照!我的意见是弃掉了,以免你的拖累,你自己斟酌行事吧!不说了!

母亲!文妹!小宝宝!一切的朋友们!别了!明晨啪啪的枪声,是我们最后一刹那诀别的标志!听着吧!再见!

一九二八年三月二十七日

注①杜永瘦(1906—1928),原名永寿,化名张一夫,字鹤龄,湖北荆门人。中学时开始阅读《共产党宣言》《社会发展史》《向导》《中国青年》等革命书刊。1925年春加入中国共产党。“五卅”惨案后,他离开荆门去黄埔军校学习。后随军北伐。1927年到武汉,任学员兵团政治指导员。“四一二”反革命政变后,曾先后任中共湖北省军委秘书、鄂西特派员等职。不久,回到武汉,在省军委工作。由于省军委负责人叛变,杜永瘦被捕。狱中,他遭受严刑拷打和折磨,始终坚贞不屈。就义时年仅22岁。

材料二

与 妻 书

陈 觉①

云霄我的爱妻:

这是我给你的最后的信了,我即日便要被处死了,你已有身孕,不可因我死而过于悲伤。他日无论生男生女,我的父母会来抚养他的。我的作品以及我的衣物,你可以选择一些给他留作纪念。

你也迟早不免于死,我已请求父亲把我俩合葬。以前我们都不相信有鬼,现在则唯愿有鬼。“在天愿为比翼鸟,在地愿为并蒂莲,夫妻恩爱永,世世缔良缘。”回忆我俩在苏联求学时,互相切磋,互相勉励,课余时闲谈琐事,

共话桑麻,假期中或滑冰或避暑,或旅行或游历,形影相随。及去年返国后,你路过家门而不入,与我一路南下,共同工作。你在事业上、学习上所给我的帮助,是比任何教师、任何同志都要大的,尤其是前年我本已病入膏肓,自度必为异国之鬼,而幸得你的殷勤看护,日夜不离,始得转危为安。那时若死了,可说是轻于鸿毛;如今之死,则重于泰山了。

前日,父亲来看我时还在设法营救我们,其诚是可感的,但我们宁愿玉碎却不愿瓦全。父母为我费了多少苦心才使我们成人,尤其我那慈爱的母亲,我当年是瞒了她出国的。我的妹妹时常写信告诉我,母亲天天为了惦念她的远在异国的爱儿而流泪,我现在也懊悔此次在家乡工作时竟不曾去见她老人家一面,到如今已是死生永别了。前日父亲来时我还活着,而他日来

时只能看到他的爱儿的尸体了。我想起了我死后父母的悲伤,我也不觉流泪了。云!谁无父母,谁无儿女,谁无情人,我们正是为了救助全中国人民的父母和妻儿,所以牺牲了自己的一切。我们虽然是死了,但我们的遗志自有未死的同志来完成。“大丈夫不成功便成仁”,死又何憾!

此祝

健康并问王同志好

觉 手书

一九二八·一○·一○

注①陈觉,1903年生,湖南醴陵人。赵云霄,1906年生,河北阜平人。在莫斯科中山大学学习期间,两人由相识到相知,最终结为革命伉俪。1927年9月,两人同时回国,先在东北,后到湖南从事革命工作。1928年两人先后被捕入狱。1928年10月14日,陈觉在长沙英勇就义,时年25岁。而次年3月26日,赵云霄为出生一个多月的孩子喂完最后一次奶,在长沙从容赴死,年仅23岁。令人痛心的是,被祖父母从监狱接出后抚养的孩子,并没有像母亲希望的那样“长大成人”,而终因体弱多病在4岁时夭折。一个家庭就这样全部奉献给了革命事业!

阅读思考

1.阅读材料一,说说杜永瘦的书信中主要表达了什么内容。

提示 在给妻子的诀别信中,他述说了自己的革命理想,宽慰妻子含笑面对,更勉励她为了“人类的出路”继续革命和斗争。几百字的遗书,书短意长,他始终坚守的宝贵“初心”,为理想甘于奉献、牺牲的情怀令人动容。

2.结合林觉民的《与妻书》与材料二,试比较陈觉与林觉民的异同。

提示 陈觉与林觉民不同,前者是共产主义战士,后者是旧民主主义革命者,但是他们两人“以天下人为念”的思想却是一致的。

学以致用 创新写作

记叙、抒情、议论相结合

《与妻书》作者为了表达“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂的思想感情,非常自然地综合运用了抒情、记叙、议论三种表达方式。通览全信可知,第1、5两段基本上属于抒情,第3段基本上是记叙,第2、4、6段则是在抒情、记叙的基础上说理,既抒革命之情,又说革命之理。

作者虽于抒情处再三畅言壮志,但并不给人以芜杂、累赘的感觉。作者具有比较深厚的古典文学修养,能够自如地融诗文辞赋的语言节奏于笔下,又能适当地从日常口语中提炼出富有表现力的叠字,铸炼出具有个性色彩的散文语言,完满地体现出这封信的立意:为天下人谋永福。

微写作

孟子说:鱼和熊掌不可得兼。其实,鱼和熊掌的选择不难,但生与义的选择就难了。如果你面对这么一个两难选择,你会怎样做 请围绕“心灵的选择”,综合运用记叙、抒情、议论等表达方式,写一段不少于300字的文字,表明你的看法。

示例 面对人生的一次次选择,我们应始终保有一颗纯洁高贵的心、一颗炽热温暖的心、一颗坚毅不屈的心,作出正确的选择。

面对鸦片泛滥,长此以往,全中国将面临无御敌之兵且无充饷之银的危难境况,林则徐毅然挺身而出,虎门销烟威慑中外;面对元人的种种威逼利诱,文天祥决然赴义,“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”。至今这震撼人

心的诗句,仍让人激动不已。从古至今,有多少豪杰、多少壮士为了心中的高尚情操,为了祖国的尊严,面对生与死的激烈碰撞,他们抛头颅、洒热血,蹈死不顾,至死不悔。这不悔正是他们心灵的选择。他们的豪言壮语、英勇事迹激励着一代代成长中的青年,他们的选择已在我们的心中深深地扎下了根,他们的举动直可惊天地,泣鬼神,与天地兮比寿,与日月兮齐光。

“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”几千年前的孟子面对心灵的选择时,毅然发出了舍生取义的呐喊,是心灵的选择激发出了先哲的思想火花,留给后人一条亘古不变的古训。

本 课 结 束

11 谏逐客书 与妻书

谏逐客书

法家大抵少文采,惟李斯奏议,尚有华辞,如上书《谏逐客》。

——鲁迅《汉文学史纲要》

在《人民报》创刊纪念会上的演说

在马克思墓前的讲话

目录索引

复合文本比较鉴赏课

在《人民报》创刊纪念会上的演说

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

秦之文章第一人——李斯 简介 李斯( —前208),楚国上蔡(今属河南)人。李斯早年师从荀况,后入秦为客卿,在秦王嬴政统一六国的事业中起了较大作用。秦统一天下后,李斯参与制定了秦朝的法律并完善了秦朝的制度;主张实行郡县制、废除分封制;提出并且主持了文字、车轨、货币、度量衡的统一。

作品 《谏逐客书》及碑铭《泰山石刻》《琅琊石刻》等。

作品背景

《史记·李斯列传》记载,韩国派水工郑国游说秦王嬴政(即后来的秦始皇),倡言凿渠溉田,企图耗费秦国人力而使秦国不能攻韩,以实施“疲秦计划”。事被发觉,秦王嬴政听信宗室大臣的进言,认为来秦的客卿大抵都想游间于秦,就下令驱逐客卿。李斯也在被驱逐之列,尽管惶恐不安,但他在临行前主动上书劝说秦王不要逐客,写下流传千古的《谏逐客书》。

书

书,古代臣子向帝王陈述意见的一种公文文体。亲朋间往来的信件也称为“书”。为加以区别,前者一般称为“上书”或“奏书”,以及属公牍文的“奏疏”,如《论贵粟疏》。后者单称“书”或“书札”“书简”“书牍”,如《报任安书》。

相关常识

mù

pī

yān

yǐng

yú

yì

jū

rǎng

tuó

jué

tí

ē gǎo

yǎo tiǎo

bì

qián

基础梳理

1.读准字音

2.辨识通假

(1)遂散六国之从

“___”同“___”

(2)河海不择细流

“___”同“___”,意义:_____________

(3)此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也

“___”同“___”

从

纵

择

释

舍弃

藉

借

3.一词多义

动词,攻克,占领

动词,端起,拿

动词,被选拔,被任用

动词,抬起,举起

动词,辜负

动词,依恃,凭借

动词,背

动词,用背载物

动词,成就

动词,接近,靠近

动词,走向

动词,取,用

形容词,私人的,个人的

副词,私下,私自

动词,偏爱

动词,推辞,拒绝

动词,退却,退回

助词,用在动词后面,表示动作的完成

动词,同“释”,舍弃

动词,挑选,选择

名词,区别

4.古今异义

(1)窃以为过矣

古义:_______。

今义:偷窃。

(2)使之西面事秦

古义:_______。

今义:方位词,西边。

私下

向西

(3)至今治强

古义:__________。

今义:治理。

(4)致昆山之玉

古义:_______。

今义:给予。

社会安定

得到

5.词类活用

(1)西取由余于戎,东得百里奚于宛

( )( )

(2)蚕食诸侯( )

(3)娱心意( )

(4)强公室( )

(5)故能明其德( )

(6)而所轻者在乎人民也( )

名词作状语,在西边

名词作状语,在东边

名词作状语,像蚕一样

形容词的使动用法,使……愉快

形容词的使动用法,使……强

形容词的使动用法,使……明

形容词用作动词,看轻

6.特殊句式

(1)此非所以跨海内、制诸侯之术也( )

(2)西取由余于戎( )

(3)东得百里奚于宛( )

(4)东据成皋之险( )

(5)并国二十( )

(6)客何负于秦哉( )

(7)百姓乐用( )

判断句,“……也”表判断

状语后置句,正常语序为“西于戎取由余”

状语后置句,正常语序为“东于宛得百里奚”

定语后置句,正常语序为“东据险之成皋”

定语后置句,正常语序为“并二十国”

宾语前置句、状语后置句,正常语序为“客于秦负何哉”

被动句,“用”含有被动意味

7.文化常识

(1)五帝:《史记·五帝本纪》指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。

(2)三王:指夏、商、周三代开国君主,即夏禹、商汤和周武王。

8.成语积累

《谏逐客书》中的相关成语

(1)迁臣逐客:指遭贬官放逐的人。

(2)移风易俗:改变旧的风俗习惯。

(3)民殷财阜:民众富足,物产丰饶。殷,殷实,富足;阜,丰富。

(4)民富国强:指人民富裕,国家强盛。

(5)膏腴之地:指肥美的土地或肥沃富饶的地区。

(6)蚕食鲸吞:指像蚕吃桑叶那样一步步侵占,像鲸吞食那样一下子吞并,比喻用各种方式侵占吞并别国的领土。

(7)却客疏士:比喻囿于地方观念,不用外来的人,也不用有才能的人。指妒贤嫉能。

(8)娱心悦目:使心情愉快,耳目舒畅。娱、悦,使愉快。

(9)佳冶窈窕:指美女。佳,娇美;冶,妖冶;窈窕,美好而文静。

(10)快意当前:贪图享受眼前一时的快活。

(11)裹足不前:缠上裹脚的布准备远行,却又停步不进,多指有所顾虑。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.本文论点“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”的提出有何特点

提示 ①开门见山提出论点:驱逐客卿是错误的。论点鲜明有力。②明明是秦王下的逐客令,却把“逐客”的错误归之于“吏”。这表明作者措辞委婉,十分注意讽谏策略。③开篇即驳斥有关官吏的观点,先破后立。

2.秦国历史上的国君很多,李斯为何在文中独以秦穆公、孝公、惠王、昭王为例来说明任用客卿的重要性 本文第1段在选材上有什么特点

提示 ①因为秦穆公等四位国君在秦国历史上政绩最突出,而且都是因为任用客卿而取得成就的。②选取典型的历史事实来说明四位国君任用客卿为秦国所作的巨大贡献,从而证明逐客是错误之举。

3.李斯为什么不直接为客卿辩护而是极力论述客卿之功 请结合背景,谈谈你的理解。

提示 李斯深知,直接为客卿辩护或极力批评宗室贵族挑唆,都不能涤清客卿私通偏帮母国的嫌疑,唯有极力论述客卿在秦国不断壮大过程中的功劳,以及在统一过程中逐客的危害,才能让秦王明白客卿之利大于弊,若想吞并六国,逐客是一条错误之路,须存容天下之心,才能统一天下。这样秦王才能真正解开心结,放弃逐客。

4.文章最后一段从哪些角度来收束全文

提示 最后一段归结全文,进一步论证“逐客”危及国家安全。全段两句话总括了全文:“物不产于秦,可宝者多”照应第2段,点明“必秦国之所生然后可”的错误态度;“士不产于秦,而愿忠者众”呼应第1段,指出“却客而不内,疏士而不用”的不当做法;“今逐客以资敌国”一句关照第3段,阐明逐客对秦之害。这样的结尾,包举全文,宏阔有力,掷地有声。

5.综观全文,李斯在《谏逐客书》中采用了哪些方法来切近秦王的心理,使之从内心产生共鸣,最终认同自己的观点

提示 ①注意维护君王的尊严。李斯在文中一直是以谦恭的臣子的身份进言的,尽管反对秦王的做法,但用语委婉而恳切,时刻顾及秦王的心理感受。②顺应秦王的心理。秦王作为秦国君王,统一天下是他的理想。李斯在文中用“跨海内、制诸侯”“地无四方”“民无异国”等言辞来打动秦王,顺应秦王的心理。③痛陈利害关系,引发情感共鸣。李斯站在秦王的角度,反复阐述逐客对秦国的严重危害,并使之上升到国家安危的高度,字字句句,攸关利害,震撼人心。这种设身处地为秦国利益着想、忠诚恳切的情感,使秦王不由自主地产生共鸣。

思路整合

填空:①__________ ②__________

逐客为过

逐客国危

文白对译

玩好:供玩赏的宝物。 马夬马是(jué tí):骏马名。 西蜀丹青:蜀地出产的丹青颜料。丹,丹砂,可以制成

与妻书

学习活动一 知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

铁血柔情伟丈夫——林觉民 简介 林觉民(1887—1911),字意洞,号抖飞,又号天外生,福建闽县(今福州)人,民主革命者,黄花岗七十二烈士之一。林觉民东渡日本留学,在此期间读了许多革命书报,参加了孙中山领导的中国同盟会。1911年,策划广州起义,不幸因中弹负伤而被俘,英勇就义。

作品 《与父书》《与妻书》。

作品背景

黄花岗起义

甲午战争以后,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族已面临着亡国灭种的现实威胁。为挽救民族危亡,以孙中山先生为代表的资产阶级革命派登上了历史舞台。1905年8月,中国第一个资产阶级革命政党中国同盟会成立。在中国同盟会的领导下,革命党人发动了一次又一次以推翻腐朽的清朝封建统治,建立资产阶级共和国为目的的武装起义,1911年4月爆发的黄花岗起义就是其中的一次。

起义失败后,黄兴负伤撤回香港,喻培伦、方声洞、林觉民等一百余人牺牲,后由善堂收殓遗骸七十二具,葬于黄花岗。

《与妻书》是林觉民于起义前三天4月24日晚写给陈意映的。当时,他从广州来到香港,迎接从日本归来参加起义的同志,住在临江的一幢小楼上。夜阑人静时,想到即将到来的残酷而轰轰烈烈、生死未卜的起义以及自己的龙钟老父、弱妻稚子,他思绪翻涌,不能自已,彻夜疾书,分别写下了给父亲和妻子的诀别信。起义失败后,有人秘密将这两封信在半夜里塞进林觉民家门缝里,第二天清晨家人才发现。

相关常识

《与妻书》中,“书”是古代的一种文体,就是书信的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的。信题多为“报……书”“与……书”“上……书”“答……书”等。

基础梳理

1.读准字音

wù

gē

juàn

gòu

qī

xiào

nǐ

tòng

2.辨识通假

(1)称心快意,几家能彀

“_____”同“_____”

(2)辛未三月念六夜四鼓

“_____”同“_____”,意义: ____________________

彀

够

念

廿

二十

名词,书信

动词,书写

代词,他们

副词,表示祈使

代词,那

代词,自己的

副词,表示推测

动词,给

连词,和

能愿动词,应当

介词,在

副词,会,将会

副词,以外,以后

动词,剩下

数词,整数后余计的零数

代词,我

形容词,遗留的,剩下的

4.古今异义

(1)当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

古义:______。

今义:生活上的利益,特指对职工生活(食、宿、医疗等)的照顾。

(2)汝可以模拟得之

古义:__________。

今义:模仿。

幸福

想象,揣摩

5.词类活用

(1)汝幸而偶我( )

(2)意洞手书( )

(3)瓜分之日可以死( )

(4)当尽吾意为幸( )

(5)当亦乐牺牲吾身与汝身之福利( )

名词用作动词,婚配、嫁给

名词作状语,亲手

名词作状语,像瓜一样

动词的使动用法,使……尽

形容词的意动用法,以……为乐

6.特殊句式

(1)此吾所以敢率性就死不顾汝也( )

(2)吾与并肩携手( )

(3)称心快意,几家能彀( )

(4)与使吾先死也,无宁汝先吾而死( )

判断句,“……也”表判断

省略句,省略了宾语,即“吾与(汝)并肩携手”

主谓倒装句,应为“几家能彀,称心快意”

固定句式“与使……,无宁……”译为“与其……,不如……”

7.成语积累

《与妻书》中的相关成语

(1)称心快意:遇事如意,心情舒畅。

(2)司马春衫:语出白居易《琵琶行》“座中泣下谁最多 江州司马青衫湿”。文中比喻极度悲伤。春衫,应为“青衫”。

(3)太上忘情:意思是修养最高的人,忘了喜怒哀乐之情。

(4)破镜重圆:比喻夫妻失散或决裂后重又团圆。

(5)独善其身:原意是注重自身修养,保持节操。文中是只顾自己、苟且偷生的意思。

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

文本研读

1.“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”在文中具有怎样的作用

提示 这句话是全文的纲。作者先简单地阐述“牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”的道理,然后再用下面两段文字,一段详述“吾至爱汝”的衷情,另一段说明“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”的道理。

2.林觉民在抒写“吾至爱汝”的感情时,主要回忆了哪几件事 作用是什么

提示 作者追忆了三件事:第一件事是夫妻谁先死的谈话,说明自己本不愿因先死而留苦给妻子;第二件事是新婚的甜蜜生活情景,说明自己“真真不能”忘记爱妻;第三件事是两次离家未能将实情告诉妻子的原因和心情,说明自己至爱妻子,怕妻子承受不起沉重的悲痛。这三件事的共同之处是都反映了作者对妻子的眷恋之深,关心之切,用事实说明自己绝不是一个无情的人,即“吾至爱汝”。

3.“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”中,“爱汝”与“勇于就死”是否矛盾 如何理解

提示 不矛盾。“吾至爱汝”,是在表明作者极其疼爱自己的妻子。在后面他又说道:“乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”在作者看来,个人的幸福与天下人的幸福比起来,是微不足道的。

林觉民极其疼爱自己的妻子,正是这种感情的升华,才使他“勇于就死”。正因为自己享受了爱情、家庭的幸福,所以希望“天下人”也能享受幸福,“为天下人谋永福”而甘愿牺牲自己小家庭之幸福。

4.这封绝笔书中用了许多典故,其中“司马春衫”“骨化石”“独善其身”这几个典故表达了作者怎样的思想感情

典故 含义 情感

司马春衫 白居易被贬至江州,其《琵琶行》中有“座中泣下谁最多 江州司马青衫湿”两句,表达了对琵琶女命运的同情。 ①

骨化石 古代传说,有一男子外出未归,其妻天天登山远望,日久天长变成了一块石头。后人称之为“望夫石”。事见南朝宋刘义庆《幽明录》。 ②

独善其身 原意是自己尽可能完善自己的操守,此处是只顾自己、苟且偷生的意思。出自《孟子·尽心上》。 ③

提示 ①林觉民用“司马春衫”的典故,表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情。②林觉民用“骨化石”的典故,意在说明在当时的社会条件下,夫妻离散,相见无期的状况。③林觉民说自己“不忍独善其身”,表明了他心系国家、人民的伟大胸怀。

5.“天下人之不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎 此吾所以敢率性就死不顾汝也”这两句话表达了作者怎样的情感

提示 当时国家腐败,社会黑暗,灾难深重。作者假设了人们命运的两种情况:第一种情况,“死”——随时随地都有生命危险,只能眼睁睁看着对方死去;第二种情况,“离”——“即可不死”,也可能“离散不相见”“较死为苦”。“今日吾与汝幸双健”,但眼看“天下人”的“不当死而死与不愿离而离”,又怎能忍受 这就是林觉民“敢率性就死不顾汝”的原因。作者采用了反问句式,启发妻子深思,让妻子理解、体谅自己的行为和心情。

6.《与妻书》在语言表达上有什么特点

提示 ①语言雅致,使用了杂有白话成分的通俗文言,如“泪珠和笔墨齐下”“有不解处,望请其指教”等;书信中运用反复,不断抒情言志,创设了感人的语言氛围。②信中结构相仿的语句出现了多次。如“吾至爱汝”“吾真真不能忘汝也”“吾灵尚依依旁汝也”。又如“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”“所以敢先汝而死,不顾汝也”“此吾所以敢率性就死不顾汝也”,反复出现的语句使情感表达愈益深入。

思路整合

文白对译

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 探究写作手法,比较使命抱负

《谏逐客书》和《与妻书》,一为奏章,一为家书,都有明确的写作对象和写作目的,但写法各有特点:《谏逐客书》是写给君王的奏章,立场鲜明,讲究策略;《与妻书》是写给至亲的绝笔书信,心怀袒露,情感饱满,如泣如诉,感人至深。我们阅读两文,可按照下面的提示,进一步作细致的对比分析,以便深入理解其特点。

1.阅读两篇文章,体会两文在写作对象、写作目的、态度、语气、表达方式、语言特点上的差异。

比较点 《谏逐客书》 《与妻书》

写作对象 秦王嬴政 妻子意映

写作目的 劝谏,希望秦王取消“逐客令”

态度 表现得较为主观,情感上有对妻子的挚爱之情,有“舍汝而死”的悲痛和为革命牺牲的坚定之心,其中的情感比较复杂

语气 因对象是秦王,目的是劝谏,所以口气比较严肃、庄重而委婉

留别,向妻子解释“吾至爱汝”而又“忍舍

汝而死”的原因

是给秦王的奏章,因

而表现得比较客观、

平和、谦恭

因为是给妻子的遗书,所以口气比较亲

切,又充满歉意,不拐弯抹角,多直抒胸臆

①

②

③

表达方式 记叙、议论、抒情融为一体,申明理想,抒写真情,偏向以情动人

语言特点 为公文,比较严肃庄重,又是以议论为主,因而选择的是书面语语体

④以论为主,阐述政见,雄辩

滔滔,侧重以理服人

⑤是给妻子的遗书,以主观抒情为

主,因而选择的是口语语体

2.两文的作者所处的时代具有什么特点 分别赋予了他们怎样的政治使命 他们作出了怎样的人生抉择 谈谈你的理解,简要填写下表。

人物 时代 使命 人生抉择

李斯 天下扰攘 谋求统一 招贤纳士 助秦统一

林觉民 抛家舍亲,参加广州起义,以热血唤民众觉醒

直谏秦王,接纳人才,

效法前代,制定一统

天下的策略

清朝末年,内忧外患,

国家风雨飘摇

革命反抗,

救亡图存

①

③

②

主题阅读

至真至美的家书活在岁月深处

黑格尔说,伟大的人物是这样一种人,他能用言辞把时代的意志表达出来,他能用行动把时代的意志建构起来。救亡图存、民族复兴是近代中国的时代意志。一代又一代的志士仁人奋斗在中华民族的复兴之路上,前赴后继,艰辛探索。这些伟大的人物所体现出来的时代精神,其核心就是家国情怀。一封封感人至深的“红色家书”,讲述了人间大爱,传递出革命大义,让读者感受到穿越时空的家国情怀。

群文阅读

材料一

啪啪的枪声,是我们诀别的标志

杜永瘦①

这是最后的谈话了!我在写这封信的时候,我含着满眶的热泪,可是这宝贵的泪珠,我不愿意使它夺眶而出,因为我觉得流泪是一件极可耻的事,所以我始终是含笑着。文妹!请你用笑来答复我吧!

我的命运的决定,不是在今日的堂讯,而是在平时,我对于我自己命运的估量,亦早知有今日。我不是时常对你说过吗 这就是乐园,是我最后的归宿,光荣的死。我含笑,我更望你含笑。我快乐,我愿你比我更快乐!文妹,欢欣鼓舞地来欢送我吧!

你觉得太孤寂吗 人世上多的是革命的伴侣!你悲苦吗 人世上多的是寡妇孤儿!时代的牺牲者多着呢!

你的前途应当是“干”!你的责任应当是“干”!你的命运更使你不得不“干”!干啊!只有干才是你的出路——人类的出路!勉之!

你的一切,我都相信得过,然而你的痴情,我觉得是你前途的障碍,快乐的恶魔!不要痴想着我吧!

母亲的爱我,恐怕比你还要利[厉]害吧!她孤苦一身,只剩我这个活宝贝,现在失掉了!是何等的伤感呵!你应当设法隐瞒她,混得一时是一时,这是你主要的责任。别的话不愿说而且不忍说,你自己去想吧!

我觉得我现在已是一个很清闲的人,身上千斤的担子,已经卸了!快乐呵!我的许多朋友,你应当告知他们我是怎样的快乐,叫他们不要悲悼!

我万没有料到今天还能与你作最后的通信,这书是如何的宝贵呀!然而我不愿意你保存这一点墨迹,使你烦恼终身,我愿你如看浮云般的一眼便过,文!听我的话呀!

几乎忘却了!还有我的小宝宝——我们爱的结晶,可怜他未出娘胎先失掉了父亲,无父之儿,将来谁人关照!我的意见是弃掉了,以免你的拖累,你自己斟酌行事吧!不说了!

母亲!文妹!小宝宝!一切的朋友们!别了!明晨啪啪的枪声,是我们最后一刹那诀别的标志!听着吧!再见!

一九二八年三月二十七日

注①杜永瘦(1906—1928),原名永寿,化名张一夫,字鹤龄,湖北荆门人。中学时开始阅读《共产党宣言》《社会发展史》《向导》《中国青年》等革命书刊。1925年春加入中国共产党。“五卅”惨案后,他离开荆门去黄埔军校学习。后随军北伐。1927年到武汉,任学员兵团政治指导员。“四一二”反革命政变后,曾先后任中共湖北省军委秘书、鄂西特派员等职。不久,回到武汉,在省军委工作。由于省军委负责人叛变,杜永瘦被捕。狱中,他遭受严刑拷打和折磨,始终坚贞不屈。就义时年仅22岁。

材料二

与 妻 书

陈 觉①

云霄我的爱妻:

这是我给你的最后的信了,我即日便要被处死了,你已有身孕,不可因我死而过于悲伤。他日无论生男生女,我的父母会来抚养他的。我的作品以及我的衣物,你可以选择一些给他留作纪念。

你也迟早不免于死,我已请求父亲把我俩合葬。以前我们都不相信有鬼,现在则唯愿有鬼。“在天愿为比翼鸟,在地愿为并蒂莲,夫妻恩爱永,世世缔良缘。”回忆我俩在苏联求学时,互相切磋,互相勉励,课余时闲谈琐事,

共话桑麻,假期中或滑冰或避暑,或旅行或游历,形影相随。及去年返国后,你路过家门而不入,与我一路南下,共同工作。你在事业上、学习上所给我的帮助,是比任何教师、任何同志都要大的,尤其是前年我本已病入膏肓,自度必为异国之鬼,而幸得你的殷勤看护,日夜不离,始得转危为安。那时若死了,可说是轻于鸿毛;如今之死,则重于泰山了。

前日,父亲来看我时还在设法营救我们,其诚是可感的,但我们宁愿玉碎却不愿瓦全。父母为我费了多少苦心才使我们成人,尤其我那慈爱的母亲,我当年是瞒了她出国的。我的妹妹时常写信告诉我,母亲天天为了惦念她的远在异国的爱儿而流泪,我现在也懊悔此次在家乡工作时竟不曾去见她老人家一面,到如今已是死生永别了。前日父亲来时我还活着,而他日来

时只能看到他的爱儿的尸体了。我想起了我死后父母的悲伤,我也不觉流泪了。云!谁无父母,谁无儿女,谁无情人,我们正是为了救助全中国人民的父母和妻儿,所以牺牲了自己的一切。我们虽然是死了,但我们的遗志自有未死的同志来完成。“大丈夫不成功便成仁”,死又何憾!

此祝

健康并问王同志好

觉 手书

一九二八·一○·一○

注①陈觉,1903年生,湖南醴陵人。赵云霄,1906年生,河北阜平人。在莫斯科中山大学学习期间,两人由相识到相知,最终结为革命伉俪。1927年9月,两人同时回国,先在东北,后到湖南从事革命工作。1928年两人先后被捕入狱。1928年10月14日,陈觉在长沙英勇就义,时年25岁。而次年3月26日,赵云霄为出生一个多月的孩子喂完最后一次奶,在长沙从容赴死,年仅23岁。令人痛心的是,被祖父母从监狱接出后抚养的孩子,并没有像母亲希望的那样“长大成人”,而终因体弱多病在4岁时夭折。一个家庭就这样全部奉献给了革命事业!

阅读思考

1.阅读材料一,说说杜永瘦的书信中主要表达了什么内容。

提示 在给妻子的诀别信中,他述说了自己的革命理想,宽慰妻子含笑面对,更勉励她为了“人类的出路”继续革命和斗争。几百字的遗书,书短意长,他始终坚守的宝贵“初心”,为理想甘于奉献、牺牲的情怀令人动容。

2.结合林觉民的《与妻书》与材料二,试比较陈觉与林觉民的异同。

提示 陈觉与林觉民不同,前者是共产主义战士,后者是旧民主主义革命者,但是他们两人“以天下人为念”的思想却是一致的。

学以致用 创新写作

记叙、抒情、议论相结合

《与妻书》作者为了表达“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂的思想感情,非常自然地综合运用了抒情、记叙、议论三种表达方式。通览全信可知,第1、5两段基本上属于抒情,第3段基本上是记叙,第2、4、6段则是在抒情、记叙的基础上说理,既抒革命之情,又说革命之理。

作者虽于抒情处再三畅言壮志,但并不给人以芜杂、累赘的感觉。作者具有比较深厚的古典文学修养,能够自如地融诗文辞赋的语言节奏于笔下,又能适当地从日常口语中提炼出富有表现力的叠字,铸炼出具有个性色彩的散文语言,完满地体现出这封信的立意:为天下人谋永福。

微写作

孟子说:鱼和熊掌不可得兼。其实,鱼和熊掌的选择不难,但生与义的选择就难了。如果你面对这么一个两难选择,你会怎样做 请围绕“心灵的选择”,综合运用记叙、抒情、议论等表达方式,写一段不少于300字的文字,表明你的看法。

示例 面对人生的一次次选择,我们应始终保有一颗纯洁高贵的心、一颗炽热温暖的心、一颗坚毅不屈的心,作出正确的选择。

面对鸦片泛滥,长此以往,全中国将面临无御敌之兵且无充饷之银的危难境况,林则徐毅然挺身而出,虎门销烟威慑中外;面对元人的种种威逼利诱,文天祥决然赴义,“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”。至今这震撼人

心的诗句,仍让人激动不已。从古至今,有多少豪杰、多少壮士为了心中的高尚情操,为了祖国的尊严,面对生与死的激烈碰撞,他们抛头颅、洒热血,蹈死不顾,至死不悔。这不悔正是他们心灵的选择。他们的豪言壮语、英勇事迹激励着一代代成长中的青年,他们的选择已在我们的心中深深地扎下了根,他们的举动直可惊天地,泣鬼神,与天地兮比寿,与日月兮齐光。

“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”几千年前的孟子面对心灵的选择时,毅然发出了舍生取义的呐喊,是心灵的选择激发出了先哲的思想火花,留给后人一条亘古不变的古训。

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])