9 说“木叶” 课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 9 说“木叶” 课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 655.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

9 说“木叶”

静希师首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。

——袁行霈

学习活动一 知人论世 梳理积累

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

学习活动三 群文阅读 比较鉴赏

目录索引

学习活动一

知人论世 梳理积累

资源助读

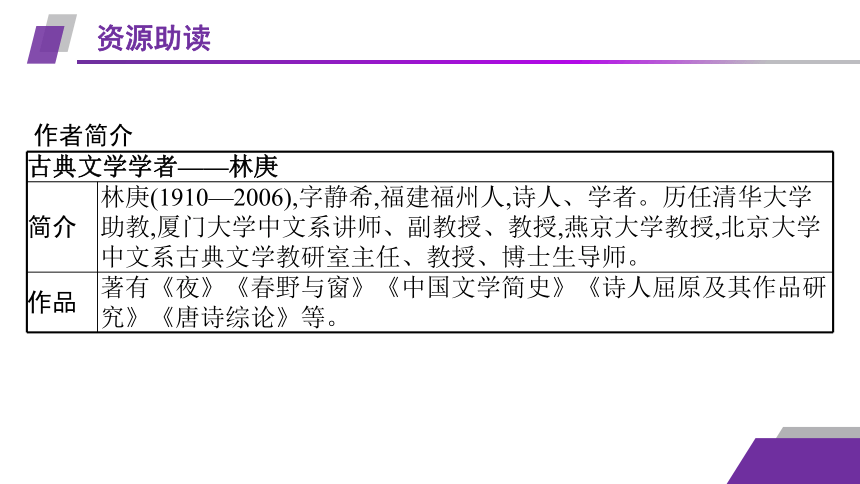

作者简介

古典文学学者——林庚 简介 林庚(1910—2006),字静希,福建福州人,诗人、学者。历任清华大学助教,厦门大学中文系讲师、副教授、教授,燕京大学教授,北京大学中文系古典文学教研室主任、教授、博士生导师。

作品 著有《夜》《春野与窗》《中国文学简史》《诗人屈原及其作品研究》《唐诗综论》等。

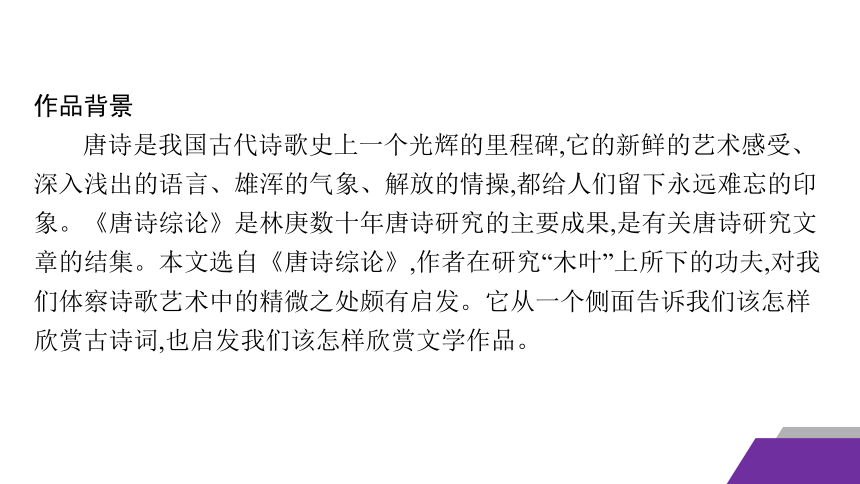

作品背景

唐诗是我国古代诗歌史上一个光辉的里程碑,它的新鲜的艺术感受、深入浅出的语言、雄浑的气象、解放的情操,都给人们留下永远难忘的印象。《唐诗综论》是林庚数十年唐诗研究的主要成果,是有关唐诗研究文章的结集。本文选自《唐诗综论》,作者在研究“木叶”上所下的功夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发。它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,也启发我们该怎样欣赏文学作品。

相关常识

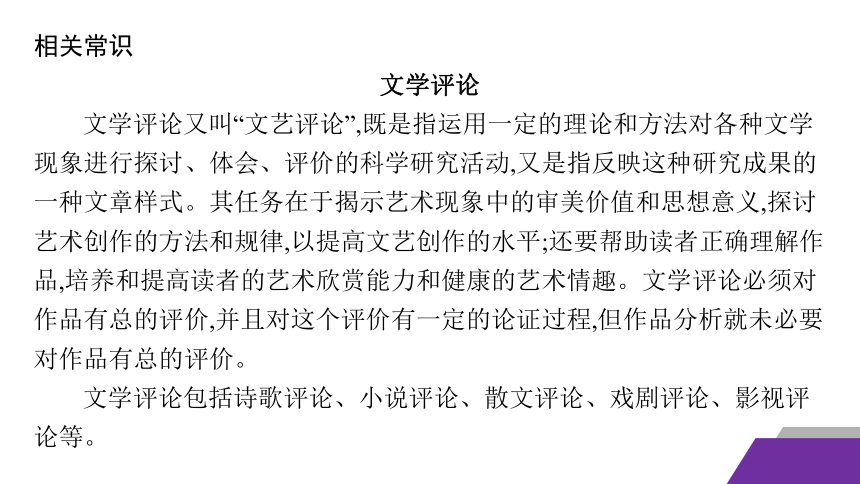

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既是指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又是指反映这种研究成果的一种文章样式。其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,培养和提高读者的艺术欣赏能力和健康的艺术情趣。文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一定的论证过程,但作品分析就未必要对作品有总的评价。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

基础梳理

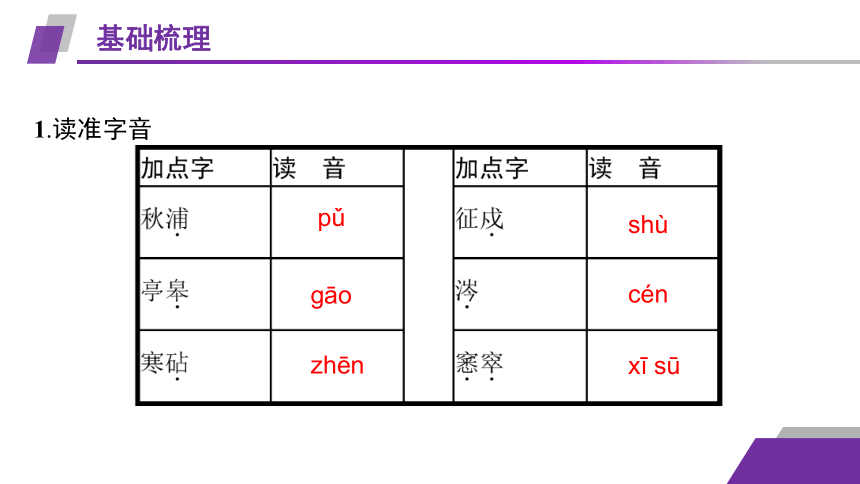

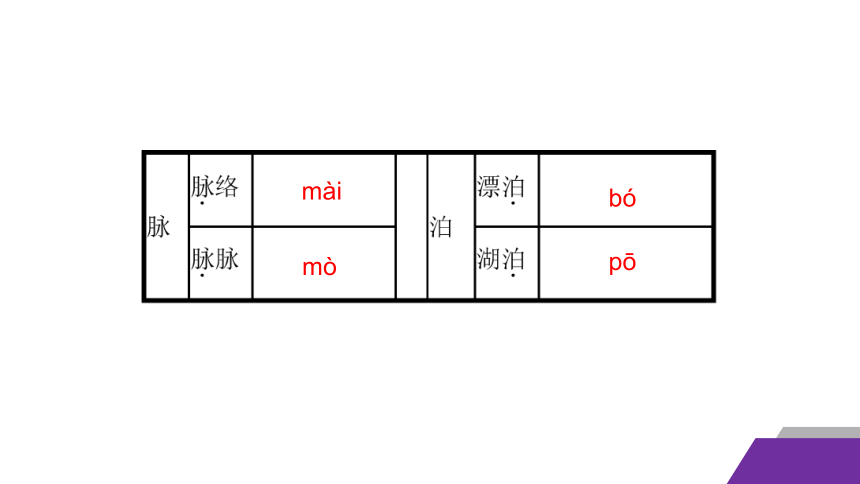

1.读准字音

pǔ

gāo

zhēn

shù

cén

xī sū

mài

mò

bó

pō

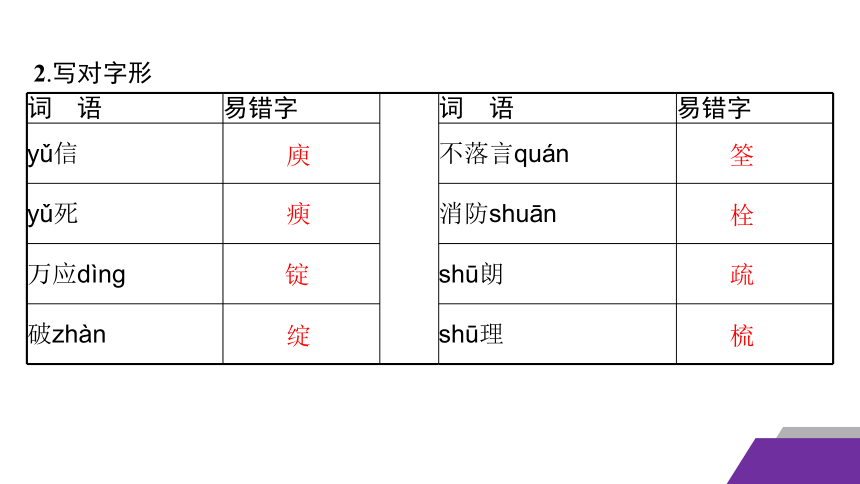

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

yǔ信 不落言quán

yǔ死 消防shuān

万应dìng shū朗

破zhàn shū理

梳

庾

瘐

锭

绽

筌

栓

疏

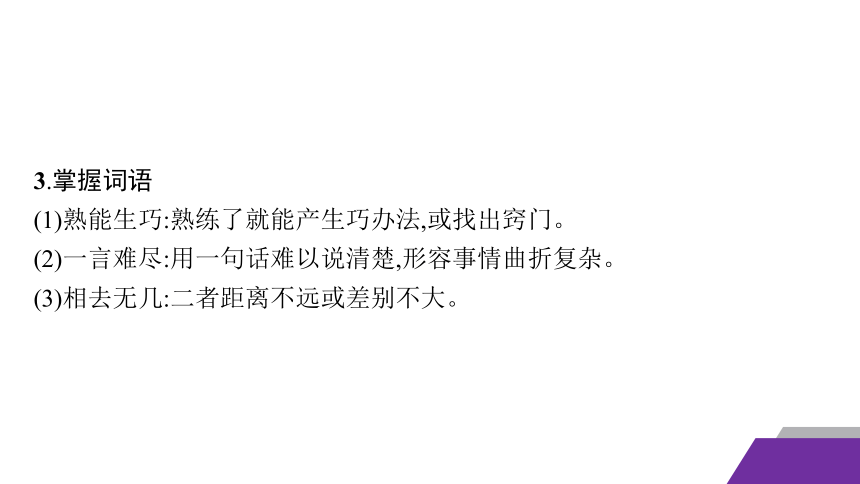

3.掌握词语

(1)熟能生巧:熟练了就能产生巧办法,或找出窍门。

(2)一言难尽:用一句话难以说清楚,形容事情曲折复杂。

(3)相去无几:二者距离不远或差别不大。

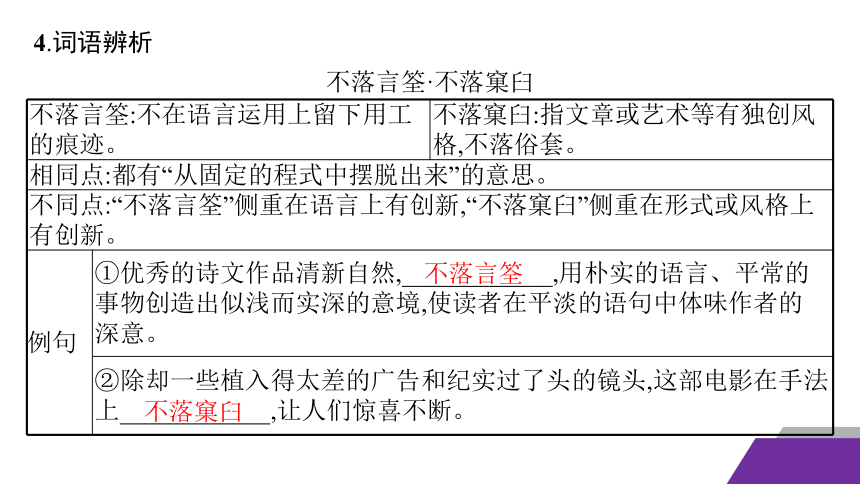

4.词语辨析

不落言筌·不落窠臼

不落言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。 不落窠臼:指文章或艺术等有独创风格,不落俗套。

相同点:都有“从固定的程式中摆脱出来”的意思。 不同点:“不落言筌”侧重在语言上有创新,“不落窠臼”侧重在形式或风格上有创新。 例句 ①优秀的诗文作品清新自然,____________,用朴实的语言、平常的事物创造出似浅而实深的意境,使读者在平淡的语句中体味作者的 深意。 ②除却一些植入得太差的广告和纪实过了头的镜头,这部电影在手法上____________,让人们惊喜不断。 不落言筌

不落窠臼

传诵·传颂

传诵:辗转传布诵读(多用于诗歌文章);辗转传布称道(多用于名声等)。 传颂:辗转传布颂扬;被传扬称颂的事。

相同点:都有“传布”的意思。 不同点:“传诵”侧重诵读,“传颂”侧重颂扬。 例句 ③网上有句很励志的话被广为_______:每一个优秀的人,都有一段沉默的时光。 ④今天的电影作品,只有高歌时代精神、_______家国情怀、直抵心灵深处,才能与观众获得良性互动,从而推动中国电影产业的发展。 传诵

传颂

5.成语积累

“树木”一族成语

(1)玉叶金柯:原形容花木美好嫩弱的枝叶。后比喻皇亲国戚以及出身高贵的人。现也比喻出身高贵或娇嫩柔弱的人。

(2)古木参天:古老的树木枝繁叶茂,异常高大。

(3)枝叶扶疏:形容枝叶繁茂四布,高下疏密有致。比喻分析事理详明缜密。也比喻兴旺发展。

(4)粗枝大叶:形容不细致,做事粗心大意。

(5)落叶归根:飘落的枯叶,掉在树木根部。比喻事物总有一定的归宿,多指客居他乡的人,终要回到本乡。

(6)青枝绿叶:青绿色的枝叶。多指生长茂盛的树木,也比喻年轻。

(7)椿萱并茂:比喻父母健在。椿萱,喻父母,古称父为“椿庭”,母为“萱堂”。

学习活动二

精读课文 理解鉴赏

文本研读

研读任务一 整体感知,理清文章思路

1.根据提示填空。

文章第1~3段列举了我国古代诗歌史上的一个奇怪现象,即①__________

________,并且分析了这一问题的关键在一个“木”字。第4~6段说明了“木”的两个艺术特征,即②__________________和③__________________。第7段,说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

提示 ①“木叶”成为诗人钟爱的艺术形象 ②含有落叶的因素 ③有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息

2.文章是按什么思路展开的

提示 本文从古诗词中多用“木叶”而不是“树叶”这一有趣的现象入手,集中大量资料深入分析,探究现象背后的原因。

研读任务二 鉴赏意象,体会诗歌的“暗示性”

3.结合课文内容,根据示例,赏析下列诗句中“木叶”意象的作用。

诗 句 赏 析

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。 描绘了万木落叶飘飞的景象,渲染了凄美的意境。

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。 ①

秋风吹木叶,还似洞庭波。 ②

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。 ③

提示 ①以“木叶”“江波”“云”“山”等景物组成一幅气象开阔、气韵凄清的秋景图,生发出浓重的秋思,笔调明净,气氛凄冷。②“木叶”在秋风中纷纷飘落,与洞庭水浩荡的波纹相似,极其委婉地表达了诗人的思念之情。③深秋九月的捣衣声,催落树上枯叶,引发了诗中主人公对远在边关的丈夫的

思念。

4.从林庚先生的观点看,“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中的“木叶”有什么独特的审美意味 课文是怎样说明这一意味的

提示 “木叶”是秋风中飘零的透些微黄颜色的叶子。这是由“木”的艺术特征决定的,“木”不但暗示着落叶,而且有落叶的微黄与干燥之感。

课文采用了举例说明、比较说明的方法:曹植诗中的“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,是碧绿柔软的叶子;屈原诗中的“木叶”是窸窣飘零透些微黄的叶子,二者的颜色、质感、密度、动感均有差别。司空曙诗中的“黄叶”没有“木叶”的干燥之感、飘零之意,而且颜色湿黄而非枯黄。“木叶”是风中飘零的黄叶,属于风而不属于雨,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天,是典型的清秋性格。

5.结合课文内容,推敲意象内涵。根据示例,补充下面的表格。

意象 诗句举例 形象 特征 暗示与联想

树叶 皎皎云间月,灼灼叶中华。高树多悲风,海水扬其波。午阴嘉树清圆。 饱满、 繁茂 绿色、 湿润 密密层层的浓荫

木叶 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。秋风吹木叶,还似洞庭波。 ① ② 秋风叶落,离人的叹息,游子的漂泊

落叶 柔条纷冉冉,落叶何翩翩。 ③ 可能碧绿柔软 —

落木 辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 无边落木萧萧下。 ④ 干燥,几乎没有叶子 —

提示 ①空阔、疏朗与绵密交织 ②微黄、干燥 ③繁密、风吹叶动 ④比“木叶”更显空阔,连“叶”保留下的一点绵密之意也洗净了

6.本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示

提示 本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它“与概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。有人称之为言内义,它明了、确定。而作为概念的影子的暗示性,所指的是概念以外的意义,如言外义、象征义、深层义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来理解或表达的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味概念以外的言外义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

7.概念是对研究对象的深刻洞察,是理论思维的精准提炼,可以从普遍的意义上去描述和揭露事物,有利于揭示事物的本质。阅读《中国建筑的特征》和《说“木叶”》,查找两篇文章中的概念、核心概念和引申概念,完成下表。

篇 目 概念 核心概念 引申概念

《中国建筑的特征》 斗拱、举架、文法、词汇等 ① 可译性

《说“木叶”》 木叶、树叶、落叶、落木、高木、高树、树、叶等 木叶 ②

提示 ①中国建筑基本特征 ②语言的暗示性

思路整合

说『木叶』

学习活动三

群文阅读 比较鉴赏

主题阅读

莫道“木叶”是寻常

黑格尔说:“意蕴总是比直接显现的形象更为深远的一种东西。”含蓄蕴藉、朦胧悠远是诗歌的重要审美品质,它们赋予了诗歌蕴藉深厚、情味隽永、余韵无穷、包容宏富的内在审美特性和空灵超脱、变幻多姿、以少胜多、灵动秀美的外在美。饱含诗人情感的意象不仅显得古雅,而且增添了诗歌的文化内涵。

群文阅读

材料一 林庚先生《说“木叶”》一文指出“落叶”与“木叶”在诗歌语言的暗示性上是有相同之处的:“木叶”,含有落叶的因素,有着落叶的微黄与干燥之感。但这不代表“木叶”意象就可以取代“落叶”。“落叶”与“木叶”在诗歌形象的暗示性上是迥然有别的,“落叶”与“木叶”是两个完全独立的诗歌意象。

一、“落叶”有别于“木叶”的诗歌形象。

“落叶”,着重在“落”字,可以飘摇于空中,但更多的情况是委顿于地;而“木叶”几乎从来都不能表示地上的落叶。“客堂无丝桐,落叶如秋霖。”(顾况《游子吟》)这里写“落叶”仿佛绵绵不休的秋雨簌簌而落,让人如见叶落之形,似闻风行之声,虽是空中之叶,却完全不包含树木的形象。“落叶满空山,何处寻行迹 ”(韦应物《寄全椒山中道士》)这里的“落叶”显然是覆盖在地面上的,所以才掩盖了人的行迹。而历代的诗人,也仿佛都特别喜欢地面上的落叶:

榈庭多落叶,慨然知已秋。(陶渊明《酬刘柴桑》)

听雨寒更彻,开门落叶深。(无可《秋寄从兄贾岛》)

西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。(白居易《长恨歌》)

秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。(李白《三五七言》)

在庭院里,在家门前,在台阶上,也许地点不同,但秋天的“落叶”都是铺陈于地的。我们再看看课文中引用的写“木叶”的诗句:

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(屈原《九歌》)

洞庭始波,木叶微脱。(谢庄《月赋》)

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。(陆厥《临江王节士歌》)

亭皋木叶下,陇首秋云飞。(柳恽《捣衣诗》)

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。(沈佺期《古意》)

“木叶”后的动词,常常是“下”,有时是“脱”,这些动词刻画出树叶自枝头脱离而下的动态,它是飘舞在空中的,而不是凋落在地面的。至于“秋风吹木叶,还似洞庭波”(王褒《渡河北》),那树叶竟然还没有脱离枝头,只随风摇动,宛如洞庭湖的波浪呢。

由此我们可以总结:“落叶”和“木叶”是两种不同状态的秋叶。“木叶”造成的联想是包含着树木的形象的,是树叶从枝头飘摇而下的画面;而“落叶”则摒弃了树木的形象,仅仅是秋叶本身,并且常常是铺在地面上的。

二、“落叶”有别于“木叶”的诗歌境界。

“落叶”与“木叶”唤起了不同的联想,塑造出不同的诗歌形象,自然也就创造出不同的诗歌意境。“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(屈原《九歌》)因为“木”这个字的暗示和“下”这个字的提醒,整棵树的形象都进入了我们的视野,让人感受到一种树木落光叶子之后的疏朗、萧索。林庚先生指出:“至于‘落木’呢,则比‘木叶’还更显得空阔,它连‘叶’这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。”

而“落叶”,没有肃穆的“木”的形象,只留下了单薄的“叶”的意蕴。它们向我们传达着这样的暗示:枯萎,飘零,无所归依。所以,那些写落叶的诗句,常常带着游子的感伤,去国怀乡者的孤寂,或者怀才不遇者的愁闷。

唐朝大诗人顾况的《游子吟》里有落叶:“游子悲久滞,浮云郁东岑。客堂无丝桐,落叶如秋霖。”游子漂泊,岂不正似落叶无根 如果加入“木”的意象,因为“木”暗示的沉稳、坚固,“叶”的漂泊无依将大打折扣,游子的抒情也必将大打折扣。

白居易的《长恨歌》里也有落叶:“西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。”唐玄宗痛失所爱,迟暮帝王的那份衰老、孤寂、凄凉,也在满阶落叶之中了,此处也不能有“木”的坚强挺立,只能有“叶”的孤苦无依。

李白的《三五七言》里也有落叶:“秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。”落叶在风中聚合又扬散,无法掌控自己的命运,正反映着抒情主人公相思而不得见的辗转难安;若用“木叶”的话,因“木”对大地的牢固依附,是完全不符合诗境的。

不必再举了,“飘零”“客心”“故国”“零落”“无复归”这些词语,都在印证着“落叶”与“木叶”不同的诗歌境界。

概括言之,“木叶”创造的是辽阔、疏朗、苍凉的诗歌境界,而“落叶”则表达的是漂泊、零落、孤苦的深沉情感。至于杜甫的名句“无边落木萧萧下”为什么不能写成“无边落叶萧萧下”,正因为杜甫本要创造出一派阔大苍凉,“落木萧萧”对“长江滚滚”,才构成了统一的诗歌境界。

作为诗歌形象,“木叶”和“落叶”没有高低上下之分,各领风骚,各成佳境。

(选自张彦金《莫道“落叶”是寻常》)

材料二 林庚先生《说“木叶”》一文实际上有很大的片面性。

林庚先生抓住屈原《九歌》中“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”这两句,便扩大到全面,认为凡是用“木叶”的都和“树叶”不同,他摘引谢庄、陆厥、王褒、柳恽、沈佺期等人作品中关于“木叶”二字的用法,便得出结论说:

“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差。“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

真的是这样吗 我觉得有不少诗句,足以否定林庚先生的引申以至于他所得出来的结论。

林庚先生在文章中强调“木”和“树”的分别,并且说“木”容易使人想起树干以及黄色的暗示性云云,我看就不一定是这样。试读以下的诗句,就可以知道。

珍木郁苍苍。(刘桢《公宴诗》)

遥爱云木秀。(王维《蓝田山石门精舍》)

阴阴夏木啭黄鹂。(王维《积雨辋川庄作》)

乔木生夏凉。(韦应物《同德寺雨后寄元侍御、李博士》)

群木昼阴静。(韦应物《夏景园庐》)

山木尽亚洪涛风。(杜甫《戏题王宰画山水图歌》)

从这些都用了“木”字的有名的诗句中我体会不出一点“树干”以及“黄色的暗示性”来。相反地,他们在用了“木”字的诗句中恰巧描绘了郁郁苍苍和荫浓茂盛的景象,每一句中似乎都有绿化之美,绝对没有黄色的给人以光秃秃的树干的感觉……林庚先生在《说“木叶”》一文中又说:

……“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。

这说法,拿他所举的例子还勉强可通,若拿我在上面所举出的一些例子来看,就显得十分矛盾了。依照林庚先生的观点,树“是具有繁茂的枝叶的,它与‘叶’都带有密密层层浓荫的联想,所谓‘午阴嘉树清圆’(周邦彦《满庭芳》),这里如果改用‘木’字就缺少‘午阴’更为真实的形象”。不错,“嘉树”的确不能改为“嘉木”,“午阴嘉木清圆”,太不成话了。但我要转问林庚先生一下:刘桢“珍木郁苍苍”,王维“遥爱云木秀”,你一定也要改为“珍树郁苍苍”“遥爱云树秀”才好吗 如果不改,就不能和你的说法符合,如果要改,我看

是不妥当的。尤其是韦应物的“乔木生夏凉”,杜甫的“山木尽亚洪涛风”,若改为“乔树生夏凉”“山树尽亚洪涛风”,那就要成为绝大的笑话了!因为“乔木”“山木”等词儿,早已约定俗成,不容许你擅自改动了。应该用“木”的地方,必须用“木”字,应该用“树”的地方,必须用“树”字。“木”字本身并不是像林庚先生所说的是“具有着一般‘木头’‘木料’‘木板’等的影子”那样死板,至于说“木”的潜在的形象常常影响我们会更多想起树干而很少会想到叶子,这是很不实际的想法。“叶子原不是属于木质的”云云,更是不能存在的说法。大约木与树给人的感觉只是有时不同,其原因恐与前人名句所引起的联想有关,和音节的谐否、字面的生熟等问题也有关。如果引更多的诗句来作更细的分析,结论就一定会不同一些。

至于林庚先生所引杜甫名句“无边落木萧萧下”,“木”字固然胜“叶”,但“落叶满空山”(韦应物《寄全椒山中道士》)也是十分好的句子,不能用“落木”的例子

来强为衡量。艺术形象是要根据具体例子来作分析的,不能笼统地一概而论。

(选自陈友琴《温故集》)

阅读思考

1.概括材料一和材料二的主要观点。

提示 材料一:①“木叶”“落叶”是两种不同的诗歌形象,“木叶”常常脱离树木,而飘舞在空中;“落叶”仅仅指秋叶本身,且铺于地。②“木叶”“落叶”创造不同的诗歌意境,“落叶”表达漂泊、零落、孤苦之类的深沉情感,“木叶”创造的是辽阔、疏朗、苍凉的诗歌境界。

材料二:①林庚先生《说“木叶”》一文对“木”这个意象的解析实际上有很大的片面性,因为有些含“木”的诗句也给人郁郁苍苍和荫浓茂盛的景象的感觉。②“木”与“树”给人的感觉大约只是有时不同,其原因与前人名句所引起的联想、音节的谐否、字面的生熟等问题有关。

2.简述材料一、材料二在结构上的异同。

提示 ①同:都是先提出观点,后再举例分析。

②不同:材料一采用总分总的结构,先提出“‘落叶’与‘木叶’是两个完全独立的诗歌意象”的观点,然后从诗歌形象、诗歌境界两个层面分析“落叶”“木叶”的不同之处,最后总结出两者没有高下之分。材料二采用的是总分结构,先提出林庚对“木”的解析实际上有很大的片面性的观点,然后从“木”的暗示性和联想的不切实际、用词的约定俗成、音韵等角度论证自己的观点,最后没有总结。

学以致用 创新写作

抓住意象,比较分析

林庚先生深谙诗歌妙道,《说“木叶”》一文命中了诗歌创作与鉴赏的玄机,撩开了诗歌神秘的面纱。值得一提的是,林先生没有摆出那种“理论”的面孔来吓唬读者,没有故弄玄虚地搬弄术语,而是把深奥的文学理论附丽并渗透于古诗“木叶”意象的捕捉和阐释中。

本文一个主要的特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用了由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,学会品味诗歌的内容和外部语言。

微写作

林庚先生通过说“木叶”,告诉人们诗歌语言是富于暗示性的,提倡推敲用字用词,更好地把握诗歌的内涵和意境。“柳”是古代诗文中常见的意象,请仔细阅读下面的诗文,写一段文字分析“柳”这一意象的作用。

(1)天下伤心处,劳劳送客亭。春风知别苦,不遣柳条青。(李白《劳劳亭》)

(2)闺中少妇不曾愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

(3)先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。(陶渊明《五柳先生传》)

(4)碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。(贺知章《咏柳》)

示例 柳是落叶乔木或灌木。有多种,如垂柳、旱柳、大叶柳、杞柳等。叶狭长,种子有白色绒毛,成熟后随风飞散,叫柳絮,也叫柳绵。

在古人诗词中,杨柳常被用来比喻美女,垂柳枝,杨柳腰,是形容排骨型美人的纤腰,如白居易夸小蛮就是“杨柳小蛮腰”,要是胖美人杨玉环女士的腰就“纤”不起来了。还有夭柳艳桃,弱柳娇花,也是形容女人的苗条和美貌的常用修饰词。

说到杨柳,又自然而然地要想起陶渊明。渊明除了爱菊,也很喜欢杨柳,他在自家门前手植五棵柳树,自号五柳先生,还煞有介事地作了一篇《五柳先生传》。大概垂柳依依,虚怀谦和,不像别的树枝丫横斜旁逸,一副昂首天外的骄姿傲态,所以靖节先生一生对它情有独钟。

本 课 结 束

9 说“木叶”

静希师首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。

——袁行霈

学习活动一 知人论世 梳理积累

学习活动二 精读课文 理解鉴赏

学习活动三 群文阅读 比较鉴赏

目录索引

学习活动一

知人论世 梳理积累

资源助读

作者简介

古典文学学者——林庚 简介 林庚(1910—2006),字静希,福建福州人,诗人、学者。历任清华大学助教,厦门大学中文系讲师、副教授、教授,燕京大学教授,北京大学中文系古典文学教研室主任、教授、博士生导师。

作品 著有《夜》《春野与窗》《中国文学简史》《诗人屈原及其作品研究》《唐诗综论》等。

作品背景

唐诗是我国古代诗歌史上一个光辉的里程碑,它的新鲜的艺术感受、深入浅出的语言、雄浑的气象、解放的情操,都给人们留下永远难忘的印象。《唐诗综论》是林庚数十年唐诗研究的主要成果,是有关唐诗研究文章的结集。本文选自《唐诗综论》,作者在研究“木叶”上所下的功夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发。它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,也启发我们该怎样欣赏文学作品。

相关常识

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既是指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又是指反映这种研究成果的一种文章样式。其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,培养和提高读者的艺术欣赏能力和健康的艺术情趣。文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一定的论证过程,但作品分析就未必要对作品有总的评价。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

基础梳理

1.读准字音

pǔ

gāo

zhēn

shù

cén

xī sū

mài

mò

bó

pō

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

yǔ信 不落言quán

yǔ死 消防shuān

万应dìng shū朗

破zhàn shū理

梳

庾

瘐

锭

绽

筌

栓

疏

3.掌握词语

(1)熟能生巧:熟练了就能产生巧办法,或找出窍门。

(2)一言难尽:用一句话难以说清楚,形容事情曲折复杂。

(3)相去无几:二者距离不远或差别不大。

4.词语辨析

不落言筌·不落窠臼

不落言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。 不落窠臼:指文章或艺术等有独创风格,不落俗套。

相同点:都有“从固定的程式中摆脱出来”的意思。 不同点:“不落言筌”侧重在语言上有创新,“不落窠臼”侧重在形式或风格上有创新。 例句 ①优秀的诗文作品清新自然,____________,用朴实的语言、平常的事物创造出似浅而实深的意境,使读者在平淡的语句中体味作者的 深意。 ②除却一些植入得太差的广告和纪实过了头的镜头,这部电影在手法上____________,让人们惊喜不断。 不落言筌

不落窠臼

传诵·传颂

传诵:辗转传布诵读(多用于诗歌文章);辗转传布称道(多用于名声等)。 传颂:辗转传布颂扬;被传扬称颂的事。

相同点:都有“传布”的意思。 不同点:“传诵”侧重诵读,“传颂”侧重颂扬。 例句 ③网上有句很励志的话被广为_______:每一个优秀的人,都有一段沉默的时光。 ④今天的电影作品,只有高歌时代精神、_______家国情怀、直抵心灵深处,才能与观众获得良性互动,从而推动中国电影产业的发展。 传诵

传颂

5.成语积累

“树木”一族成语

(1)玉叶金柯:原形容花木美好嫩弱的枝叶。后比喻皇亲国戚以及出身高贵的人。现也比喻出身高贵或娇嫩柔弱的人。

(2)古木参天:古老的树木枝繁叶茂,异常高大。

(3)枝叶扶疏:形容枝叶繁茂四布,高下疏密有致。比喻分析事理详明缜密。也比喻兴旺发展。

(4)粗枝大叶:形容不细致,做事粗心大意。

(5)落叶归根:飘落的枯叶,掉在树木根部。比喻事物总有一定的归宿,多指客居他乡的人,终要回到本乡。

(6)青枝绿叶:青绿色的枝叶。多指生长茂盛的树木,也比喻年轻。

(7)椿萱并茂:比喻父母健在。椿萱,喻父母,古称父为“椿庭”,母为“萱堂”。

学习活动二

精读课文 理解鉴赏

文本研读

研读任务一 整体感知,理清文章思路

1.根据提示填空。

文章第1~3段列举了我国古代诗歌史上的一个奇怪现象,即①__________

________,并且分析了这一问题的关键在一个“木”字。第4~6段说明了“木”的两个艺术特征,即②__________________和③__________________。第7段,说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

提示 ①“木叶”成为诗人钟爱的艺术形象 ②含有落叶的因素 ③有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息

2.文章是按什么思路展开的

提示 本文从古诗词中多用“木叶”而不是“树叶”这一有趣的现象入手,集中大量资料深入分析,探究现象背后的原因。

研读任务二 鉴赏意象,体会诗歌的“暗示性”

3.结合课文内容,根据示例,赏析下列诗句中“木叶”意象的作用。

诗 句 赏 析

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。 描绘了万木落叶飘飞的景象,渲染了凄美的意境。

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。 ①

秋风吹木叶,还似洞庭波。 ②

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。 ③

提示 ①以“木叶”“江波”“云”“山”等景物组成一幅气象开阔、气韵凄清的秋景图,生发出浓重的秋思,笔调明净,气氛凄冷。②“木叶”在秋风中纷纷飘落,与洞庭水浩荡的波纹相似,极其委婉地表达了诗人的思念之情。③深秋九月的捣衣声,催落树上枯叶,引发了诗中主人公对远在边关的丈夫的

思念。

4.从林庚先生的观点看,“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中的“木叶”有什么独特的审美意味 课文是怎样说明这一意味的

提示 “木叶”是秋风中飘零的透些微黄颜色的叶子。这是由“木”的艺术特征决定的,“木”不但暗示着落叶,而且有落叶的微黄与干燥之感。

课文采用了举例说明、比较说明的方法:曹植诗中的“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,是碧绿柔软的叶子;屈原诗中的“木叶”是窸窣飘零透些微黄的叶子,二者的颜色、质感、密度、动感均有差别。司空曙诗中的“黄叶”没有“木叶”的干燥之感、飘零之意,而且颜色湿黄而非枯黄。“木叶”是风中飘零的黄叶,属于风而不属于雨,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天,是典型的清秋性格。

5.结合课文内容,推敲意象内涵。根据示例,补充下面的表格。

意象 诗句举例 形象 特征 暗示与联想

树叶 皎皎云间月,灼灼叶中华。高树多悲风,海水扬其波。午阴嘉树清圆。 饱满、 繁茂 绿色、 湿润 密密层层的浓荫

木叶 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。秋风吹木叶,还似洞庭波。 ① ② 秋风叶落,离人的叹息,游子的漂泊

落叶 柔条纷冉冉,落叶何翩翩。 ③ 可能碧绿柔软 —

落木 辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 无边落木萧萧下。 ④ 干燥,几乎没有叶子 —

提示 ①空阔、疏朗与绵密交织 ②微黄、干燥 ③繁密、风吹叶动 ④比“木叶”更显空阔,连“叶”保留下的一点绵密之意也洗净了

6.本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示

提示 本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它“与概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。有人称之为言内义,它明了、确定。而作为概念的影子的暗示性,所指的是概念以外的意义,如言外义、象征义、深层义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来理解或表达的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味概念以外的言外义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

7.概念是对研究对象的深刻洞察,是理论思维的精准提炼,可以从普遍的意义上去描述和揭露事物,有利于揭示事物的本质。阅读《中国建筑的特征》和《说“木叶”》,查找两篇文章中的概念、核心概念和引申概念,完成下表。

篇 目 概念 核心概念 引申概念

《中国建筑的特征》 斗拱、举架、文法、词汇等 ① 可译性

《说“木叶”》 木叶、树叶、落叶、落木、高木、高树、树、叶等 木叶 ②

提示 ①中国建筑基本特征 ②语言的暗示性

思路整合

说『木叶』

学习活动三

群文阅读 比较鉴赏

主题阅读

莫道“木叶”是寻常

黑格尔说:“意蕴总是比直接显现的形象更为深远的一种东西。”含蓄蕴藉、朦胧悠远是诗歌的重要审美品质,它们赋予了诗歌蕴藉深厚、情味隽永、余韵无穷、包容宏富的内在审美特性和空灵超脱、变幻多姿、以少胜多、灵动秀美的外在美。饱含诗人情感的意象不仅显得古雅,而且增添了诗歌的文化内涵。

群文阅读

材料一 林庚先生《说“木叶”》一文指出“落叶”与“木叶”在诗歌语言的暗示性上是有相同之处的:“木叶”,含有落叶的因素,有着落叶的微黄与干燥之感。但这不代表“木叶”意象就可以取代“落叶”。“落叶”与“木叶”在诗歌形象的暗示性上是迥然有别的,“落叶”与“木叶”是两个完全独立的诗歌意象。

一、“落叶”有别于“木叶”的诗歌形象。

“落叶”,着重在“落”字,可以飘摇于空中,但更多的情况是委顿于地;而“木叶”几乎从来都不能表示地上的落叶。“客堂无丝桐,落叶如秋霖。”(顾况《游子吟》)这里写“落叶”仿佛绵绵不休的秋雨簌簌而落,让人如见叶落之形,似闻风行之声,虽是空中之叶,却完全不包含树木的形象。“落叶满空山,何处寻行迹 ”(韦应物《寄全椒山中道士》)这里的“落叶”显然是覆盖在地面上的,所以才掩盖了人的行迹。而历代的诗人,也仿佛都特别喜欢地面上的落叶:

榈庭多落叶,慨然知已秋。(陶渊明《酬刘柴桑》)

听雨寒更彻,开门落叶深。(无可《秋寄从兄贾岛》)

西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。(白居易《长恨歌》)

秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。(李白《三五七言》)

在庭院里,在家门前,在台阶上,也许地点不同,但秋天的“落叶”都是铺陈于地的。我们再看看课文中引用的写“木叶”的诗句:

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(屈原《九歌》)

洞庭始波,木叶微脱。(谢庄《月赋》)

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。(陆厥《临江王节士歌》)

亭皋木叶下,陇首秋云飞。(柳恽《捣衣诗》)

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。(沈佺期《古意》)

“木叶”后的动词,常常是“下”,有时是“脱”,这些动词刻画出树叶自枝头脱离而下的动态,它是飘舞在空中的,而不是凋落在地面的。至于“秋风吹木叶,还似洞庭波”(王褒《渡河北》),那树叶竟然还没有脱离枝头,只随风摇动,宛如洞庭湖的波浪呢。

由此我们可以总结:“落叶”和“木叶”是两种不同状态的秋叶。“木叶”造成的联想是包含着树木的形象的,是树叶从枝头飘摇而下的画面;而“落叶”则摒弃了树木的形象,仅仅是秋叶本身,并且常常是铺在地面上的。

二、“落叶”有别于“木叶”的诗歌境界。

“落叶”与“木叶”唤起了不同的联想,塑造出不同的诗歌形象,自然也就创造出不同的诗歌意境。“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(屈原《九歌》)因为“木”这个字的暗示和“下”这个字的提醒,整棵树的形象都进入了我们的视野,让人感受到一种树木落光叶子之后的疏朗、萧索。林庚先生指出:“至于‘落木’呢,则比‘木叶’还更显得空阔,它连‘叶’这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。”

而“落叶”,没有肃穆的“木”的形象,只留下了单薄的“叶”的意蕴。它们向我们传达着这样的暗示:枯萎,飘零,无所归依。所以,那些写落叶的诗句,常常带着游子的感伤,去国怀乡者的孤寂,或者怀才不遇者的愁闷。

唐朝大诗人顾况的《游子吟》里有落叶:“游子悲久滞,浮云郁东岑。客堂无丝桐,落叶如秋霖。”游子漂泊,岂不正似落叶无根 如果加入“木”的意象,因为“木”暗示的沉稳、坚固,“叶”的漂泊无依将大打折扣,游子的抒情也必将大打折扣。

白居易的《长恨歌》里也有落叶:“西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。”唐玄宗痛失所爱,迟暮帝王的那份衰老、孤寂、凄凉,也在满阶落叶之中了,此处也不能有“木”的坚强挺立,只能有“叶”的孤苦无依。

李白的《三五七言》里也有落叶:“秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。”落叶在风中聚合又扬散,无法掌控自己的命运,正反映着抒情主人公相思而不得见的辗转难安;若用“木叶”的话,因“木”对大地的牢固依附,是完全不符合诗境的。

不必再举了,“飘零”“客心”“故国”“零落”“无复归”这些词语,都在印证着“落叶”与“木叶”不同的诗歌境界。

概括言之,“木叶”创造的是辽阔、疏朗、苍凉的诗歌境界,而“落叶”则表达的是漂泊、零落、孤苦的深沉情感。至于杜甫的名句“无边落木萧萧下”为什么不能写成“无边落叶萧萧下”,正因为杜甫本要创造出一派阔大苍凉,“落木萧萧”对“长江滚滚”,才构成了统一的诗歌境界。

作为诗歌形象,“木叶”和“落叶”没有高低上下之分,各领风骚,各成佳境。

(选自张彦金《莫道“落叶”是寻常》)

材料二 林庚先生《说“木叶”》一文实际上有很大的片面性。

林庚先生抓住屈原《九歌》中“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”这两句,便扩大到全面,认为凡是用“木叶”的都和“树叶”不同,他摘引谢庄、陆厥、王褒、柳恽、沈佺期等人作品中关于“木叶”二字的用法,便得出结论说:

“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差。“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

真的是这样吗 我觉得有不少诗句,足以否定林庚先生的引申以至于他所得出来的结论。

林庚先生在文章中强调“木”和“树”的分别,并且说“木”容易使人想起树干以及黄色的暗示性云云,我看就不一定是这样。试读以下的诗句,就可以知道。

珍木郁苍苍。(刘桢《公宴诗》)

遥爱云木秀。(王维《蓝田山石门精舍》)

阴阴夏木啭黄鹂。(王维《积雨辋川庄作》)

乔木生夏凉。(韦应物《同德寺雨后寄元侍御、李博士》)

群木昼阴静。(韦应物《夏景园庐》)

山木尽亚洪涛风。(杜甫《戏题王宰画山水图歌》)

从这些都用了“木”字的有名的诗句中我体会不出一点“树干”以及“黄色的暗示性”来。相反地,他们在用了“木”字的诗句中恰巧描绘了郁郁苍苍和荫浓茂盛的景象,每一句中似乎都有绿化之美,绝对没有黄色的给人以光秃秃的树干的感觉……林庚先生在《说“木叶”》一文中又说:

……“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。

这说法,拿他所举的例子还勉强可通,若拿我在上面所举出的一些例子来看,就显得十分矛盾了。依照林庚先生的观点,树“是具有繁茂的枝叶的,它与‘叶’都带有密密层层浓荫的联想,所谓‘午阴嘉树清圆’(周邦彦《满庭芳》),这里如果改用‘木’字就缺少‘午阴’更为真实的形象”。不错,“嘉树”的确不能改为“嘉木”,“午阴嘉木清圆”,太不成话了。但我要转问林庚先生一下:刘桢“珍木郁苍苍”,王维“遥爱云木秀”,你一定也要改为“珍树郁苍苍”“遥爱云树秀”才好吗 如果不改,就不能和你的说法符合,如果要改,我看

是不妥当的。尤其是韦应物的“乔木生夏凉”,杜甫的“山木尽亚洪涛风”,若改为“乔树生夏凉”“山树尽亚洪涛风”,那就要成为绝大的笑话了!因为“乔木”“山木”等词儿,早已约定俗成,不容许你擅自改动了。应该用“木”的地方,必须用“木”字,应该用“树”的地方,必须用“树”字。“木”字本身并不是像林庚先生所说的是“具有着一般‘木头’‘木料’‘木板’等的影子”那样死板,至于说“木”的潜在的形象常常影响我们会更多想起树干而很少会想到叶子,这是很不实际的想法。“叶子原不是属于木质的”云云,更是不能存在的说法。大约木与树给人的感觉只是有时不同,其原因恐与前人名句所引起的联想有关,和音节的谐否、字面的生熟等问题也有关。如果引更多的诗句来作更细的分析,结论就一定会不同一些。

至于林庚先生所引杜甫名句“无边落木萧萧下”,“木”字固然胜“叶”,但“落叶满空山”(韦应物《寄全椒山中道士》)也是十分好的句子,不能用“落木”的例子

来强为衡量。艺术形象是要根据具体例子来作分析的,不能笼统地一概而论。

(选自陈友琴《温故集》)

阅读思考

1.概括材料一和材料二的主要观点。

提示 材料一:①“木叶”“落叶”是两种不同的诗歌形象,“木叶”常常脱离树木,而飘舞在空中;“落叶”仅仅指秋叶本身,且铺于地。②“木叶”“落叶”创造不同的诗歌意境,“落叶”表达漂泊、零落、孤苦之类的深沉情感,“木叶”创造的是辽阔、疏朗、苍凉的诗歌境界。

材料二:①林庚先生《说“木叶”》一文对“木”这个意象的解析实际上有很大的片面性,因为有些含“木”的诗句也给人郁郁苍苍和荫浓茂盛的景象的感觉。②“木”与“树”给人的感觉大约只是有时不同,其原因与前人名句所引起的联想、音节的谐否、字面的生熟等问题有关。

2.简述材料一、材料二在结构上的异同。

提示 ①同:都是先提出观点,后再举例分析。

②不同:材料一采用总分总的结构,先提出“‘落叶’与‘木叶’是两个完全独立的诗歌意象”的观点,然后从诗歌形象、诗歌境界两个层面分析“落叶”“木叶”的不同之处,最后总结出两者没有高下之分。材料二采用的是总分结构,先提出林庚对“木”的解析实际上有很大的片面性的观点,然后从“木”的暗示性和联想的不切实际、用词的约定俗成、音韵等角度论证自己的观点,最后没有总结。

学以致用 创新写作

抓住意象,比较分析

林庚先生深谙诗歌妙道,《说“木叶”》一文命中了诗歌创作与鉴赏的玄机,撩开了诗歌神秘的面纱。值得一提的是,林先生没有摆出那种“理论”的面孔来吓唬读者,没有故弄玄虚地搬弄术语,而是把深奥的文学理论附丽并渗透于古诗“木叶”意象的捕捉和阐释中。

本文一个主要的特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用了由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,学会品味诗歌的内容和外部语言。

微写作

林庚先生通过说“木叶”,告诉人们诗歌语言是富于暗示性的,提倡推敲用字用词,更好地把握诗歌的内涵和意境。“柳”是古代诗文中常见的意象,请仔细阅读下面的诗文,写一段文字分析“柳”这一意象的作用。

(1)天下伤心处,劳劳送客亭。春风知别苦,不遣柳条青。(李白《劳劳亭》)

(2)闺中少妇不曾愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

(3)先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。(陶渊明《五柳先生传》)

(4)碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。(贺知章《咏柳》)

示例 柳是落叶乔木或灌木。有多种,如垂柳、旱柳、大叶柳、杞柳等。叶狭长,种子有白色绒毛,成熟后随风飞散,叫柳絮,也叫柳绵。

在古人诗词中,杨柳常被用来比喻美女,垂柳枝,杨柳腰,是形容排骨型美人的纤腰,如白居易夸小蛮就是“杨柳小蛮腰”,要是胖美人杨玉环女士的腰就“纤”不起来了。还有夭柳艳桃,弱柳娇花,也是形容女人的苗条和美貌的常用修饰词。

说到杨柳,又自然而然地要想起陶渊明。渊明除了爱菊,也很喜欢杨柳,他在自家门前手植五棵柳树,自号五柳先生,还煞有介事地作了一篇《五柳先生传》。大概垂柳依依,虚怀谦和,不像别的树枝丫横斜旁逸,一副昂首天外的骄姿傲态,所以靖节先生一生对它情有独钟。

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])