河南省名校大联考2024-2025学年高一下学期4月期中语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省名校大联考2024-2025学年高一下学期4月期中语文试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 247.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

河南省名校大联考2024-2025学年高一下学期4月期中考试语文试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

在智能时代,对新语态重思有着现实与理论两个层面的必要性。首先,在现实层面,新语态不同于网络语言,早已超越了亚文化的范畴,其通过现实化与主流化的逻辑发挥着巨大的影响力,改变着语言使用的方法论,而这种实践现状是当前研究不太重视的一个方面。其次,在理论层面,自传播学创立以来,重内容轻媒介的局限性就一直存在,即人们常常将媒介看作既定的事实,而经常忽视媒介的作用。在这种研究范式的影响下,从网络语言到新语态的研究,学者往往采用文化视角的认知方式,而忽视媒介这个更为根本的因素,使得当前讨论尚不足以回应新语态兴起和广泛使用的原因与影响。鉴于此,笔者尝试从当前实践出发,以媒介为核心视角,通过媒介化与媒介性两个关键词重新建构起一套新语态叙事。

智能手机与互联网成为智能时代的基础设施,这一媒介组合让今天的人们几乎都成为网民,新语态不断现实化与主流化,影响日趋扩大。与此同时,媒介使用也呈现出新的特征:参与式使用赋予了普通网民参与内容生产的权利,打破了媒介精英对于内容创制的垄断;碎片化使用的显著体现是随时随地刷手机成为常见行为,让媒介使用具有了碎片化的色彩;消费性使用则是由于大众经由媒介赋权,在客观上具备了与媒介精英争夺话语权的能力,这让主流媒体也不得不向新语态做出某种妥协,或主动或被迫使用这种修辞形式。

新语态的普遍化是媒介化的结果,为了争夺用户的注意力资源并在流量为王的时代里获得优势,内容创制者推动了新语态的广泛使用。同时,新语态本身也是一种媒介,有着自身的媒介性,筛选与改造就是其具体体现。草根化、简单化和情绪化成为重要标准,一方面,难以适应这些特点的思想内容被过滤;另一方面,内容生产者将表达的内容加以改造,以适应新语态的媒介逻辑。从“小修小补”的修饰到“伤及筋骨”的更改,改造过程不可避免地对表达内容造成了影响,也不利于理性、严肃、深刻、复杂内容的传播。

语言使用方式是最为基础的信息,其他符号信息有赖于使用语言才得以表达与传播,语言决定着我们对世界的认识方式、思考方式。或许借用芒福德的思想可以对语言有一个精准的概括:语言文字是一种容器技术,虽然不能储存物质材料,但可以存储信息和思想。交流与沟通是现代社会得以形成和发展的关键要素,而交流与沟通的基础发生改变,就会对现代社会产生巨大的影响。

尼尔·波兹曼的忧虑在今天显得尤为深刻。他在《娱乐至死:童年的消逝》中指出,他并不排斥电视的娱乐功能,他所担忧的是诸如宗教、知识等严肃内容的娱乐化。伴随着新语态的现实化和主流化,波兹曼的忧虑更为明显,新语态的过滤与改造的功能让一切内容有了泛娱乐化的色彩。况且,新语态已然通过主流化与现实化的过程入侵各个角落,以致即使我们想传递深刻、理性和严肃的内容,也要遭到筛选与改造。随着基础设施-语言的使用方式产生了根本性的改变,人与人的交流与交往也将受到影响,其中最显著的就是两种群体性症候的普遍化:自满与愤怒。

(摘编自徐辰烨、彭兰《媒介化与媒介性:重思智能时代的新语态》)

材料二:

在媒介环境学视角下,智能传播技术如同一股不可阻挡的洪流,重塑了青年文化的表达生态。从线性传播转为网状传播,从大众传媒转向关系传媒,从传统媒体迈向智能媒体,每一次媒介形态的跃迁都伴随着语言与文化的深刻变革。智能传播技术凭借着智能化、个性化与即时性,为青年群体开辟了一个全新的表达空间。智能传播技术催生的青年文化新语态具有个性化、碎片化、高度互动性和娱乐性等特征,这些特征共同绘制了一个青年群体独特且丰富的表达体系。

个性化是青年文化新语态的显著特征。青年们不再拘泥于传统的语言规范,而是大胆创新,通过独特的语言风格、个性化的表情包、网络流行语等构建属于自己的表达体系,让个性化成为新语态的鲜明烙印。

碎片化则是青年文化新语态的又一显著特征。这种碎片化的信息处理方式也反映在他们的语言表达上,形成了短小精悍、言简意赅的语言特点。青年们使用图片和短视频传达丰富的情感和深刻的思想,充分展现出他们高效且精练的表达能力。

互动性是青年文化新语态重要特征。智能传播平台为青年们提供了丰富的互动工具与渠道,使得他们可以随时随地进行点赞、评论、转发等互动行为。在互动过程中,青年们的点赞、评论、反驳等行为形成了活跃的网络社群氛围与独特的网络文化景观。这种互动性不仅丰富了语言表达的形式与内容,也促进了青年文化的更新与发展。

娱乐化则是青年文化新语态的一大亮点。青年们巧妙融入幽默与戏谑,以轻松愉悦的方式交流,这种娱乐化的表达既满足了他们情感宣泄与娱乐的需求,又提升了语言的感染力与传播力。在智能传播平台上,各种搞笑段子、表情包、恶搞视频层出不穷,为青年们带来了无尽的乐趣,促进了青年文化的跨界融合与创新发展,为青年文化的多元化发展注入了新的活力。

(摘编自莫口阿梨《青年文化构建:智能传播时代的新语态与身份认同》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.由于智能时代下新语态研究在现实层面与理论层面都缺乏媒介角度的思考,作者尝试重新建构新语态叙事。

B.在流量为王的时代里,那些明确新语态本身就是一种媒介的内容创制者们是推动新语态普遍化的主要力量。

C.尼尔·波兹曼不排斥电视的娱乐功能,却担忧智能时代中新语态的过滤与改造的功能让一切内容泛娱乐化。

D.具有智能化、个性化与即时性特点的智能传播技术影响着语言与文化的变革,重塑着青年文化的表达生态。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.大众经由媒介赋权,其话语权得以提升,这使得媒介精英的话语权受到挑战,主流媒体也需要及时调整自身。

B.语言是交流与沟通的基础,而交流与沟通是现代社会形成和发展的要素,语言使用方式的变化会对现代社会产生巨大影响。

C.新语态泛娱乐化改变语言使用方式并影响严肃内容传递,将使人与人的交流受到影响,出现自满与愤怒的群体性症候。

D.智能传播技术为青年开辟了新表达空间,催生出具有个性化等特征的新语态,但也使青年文化的深度发展受到限制。

3.以下对材料一中画线语句的形象阐释,不恰当的一项是( )

A.媒介内容如同土壤滋养的万物,人们欣赏花草树木的美丽,却常常忘记土壤的价值。

B.媒介内容如同游鱼,而媒介就是它们依靠的水,人看到鱼在遨游却浑然不觉水的存在。

C.媒介内容如同汽车,而媒介是道路,人们只关心汽车的速度而不在乎车流量的大小。

D.媒介内容如同翱翔的风筝,而媒介就是托举它的风,人们仰望风筝的舞姿,却往往忽略风的承载。

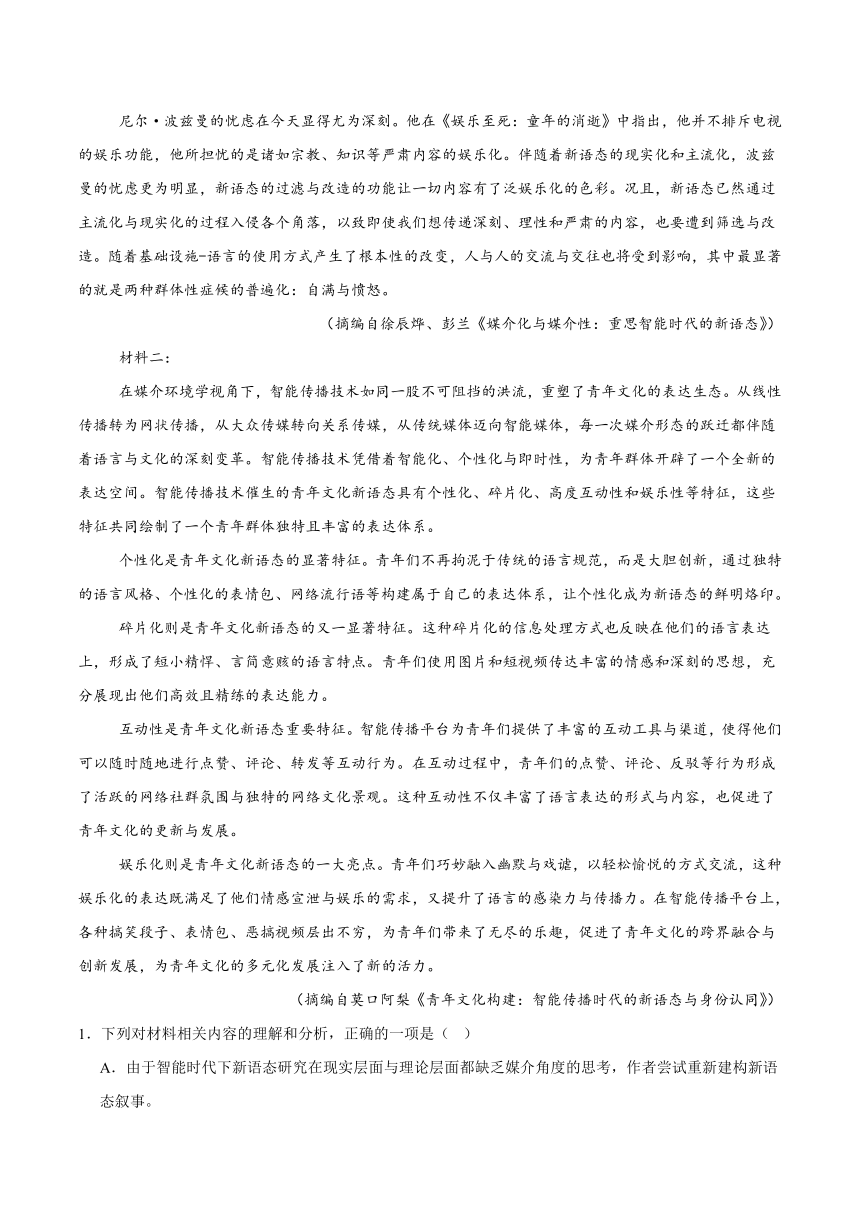

4.通读材料一,请把下面图表中空缺的部分填写完整。

5.综合两则材料思考:在新媒介时代,我们在运用“青年群体独特且丰富的表达体系”时应该注意的问题有哪些?请给出三点建议。

阅读下面的文字,完成小题。

诗化了的学者、教授

---忆林庚先生

王景琳

在北京大学中文系的诸多老师中,只有林庚先生是我在上大学之前就闻其大名的。不过,那时我只知道林庚先生是诗人、诗歌理论家,却不知道他还是北京大学中文系教授,更不曾想到日后我会有幸成为他的学生。

那还是20世纪70年代初的事。当时我正在毛乌素沙漠的一家园艺场子弟学校当老师,业余时间好写两句诗。一天,我惊喜地从一位走街串户卖爆米花的手艺人那里发现他用来卷烟的纸,竟然是一本残破的谈诗的书。尽管那本书已经被撕得没了封底封面,只剩下破破烂烂的几页,但对我这个初学写诗的下乡知青来说,却不啻于发现了新大陆。要知道那年头在我们那个偏僻的小地方几乎是看不到书的。于是,我用一本半新却全须全尾的小学课本换来了这十几页揉得皱皱巴巴的纸,其中就有两三页提到林庚谈的新诗的格律。

1977年恢复高考,我幸运地考上了北京大学中文系。入学不久,我就在无意中发现那位走进我脑海已经三年有余的诗人、诗歌理论家林庚竟然是我们中文系的教授!出于对名人的崇拜,有好几次我鬼使神差地绕到了六十二号楼附近,盼望我心中仰慕已久的林先生会突然从楼中走出来,可每次都是揣着满满的希望走近,无论我把脚步放得有多慢,在那里徘徊多久,最终总是带着空空的失落悻悻地离开。我从来没有遇到过林庚先生。现在想起来,不敢相信年轻时的我曾经像如今的追星族一样。当时的我,的的确确可以算得上是林庚先生的一个忠实粉丝。

林庚先生上课,随身只带着几张卡片。但讲起课来,却很少看这几张卡片。想来几十年的教学生涯,所要讲述的内容早已烂熟于心。林先生的课,除了先生诗人般的语言与气质以外,先生的板书也给我留下了极其深刻的印象。

既然讲的是古典文学,先生的板书,总是竖行的,犹如山间溪流,欢畅而下,却绝不横溢四溅,那种“少年精神”收束在匠心独运之中,跳脱但不驰骋,飘逸却不张扬。犹如他的课,同样有着“从心所欲不逾矩”的特点。在闻知林先生去世的消息后,我曾读到程毅中先生写的一首《贺林庚先生八十寿辰》诗。诗曰:“诗史高峰说盛唐,课堂纵论意飞扬。板书飘逸公孙舞,讲义巍峨夫子墙。孟德永怀千里志,东坡犹喜少年狂。先生健笔长如旧,满座春风献寿觞。”其诗高度概括了林先生的学术生涯,特别提到了林庚先生板书的独特魅力。对此,我不妨直接引用袁行霈先生《八挽录》一文中提及程先生此诗时所发表的一番议论:“第三句以公孙大娘舞剑器,比喻林先生的板书,巧思妙语,非常人所及也。林先生的板书是中文系的一绝,带给学生的惊叹与赞美,不亚于他讲课的内容……当年在水泥墙上用墨涂出一块长方形,横着的,便是黑板了。老师手执粉笔在黑板上写字,颇能展示书法的功力,如果气候潮湿,粉笔不太干,用粗的一头写字,可以正着用也可以稍微侧一点,那笔画便有了粗细的变化,配合着落笔的轻重,能写出毛笔的效果。如果学期之初,刚刚刷过墨的黑板,有点毛糙,写出字来竟像一副拓片,更现神采。林先生有点手抖,写字很用力,似乎要穿透墙壁的样子,那才叫绝呢!程大师兄用公孙大娘舞剑器比喻他的板书,可谓参透了林先生的板书艺术。”

林庚先生就是这样一位充满了诗人气质、有着书法家的过人才华而又学问高深的学者。在我脑海中,永远鲜活地留下了林先生在讲授“《楚辞》研究”课时我偶然看到的一幕。一次课间休息,我离开教室到楼下舒展一下。当我返回教室时,看到在“一教”主楼与阶梯教室的通道上,林先生双手正搭在通道的护栏上,微风轻轻地吹拂着他略显宽大的灰色丝绸衣袖,他的脸微微上扬,双目凝视着远方,身后是几棵树冠交织在一起的高大的松柏,在阳光、松柏的辉映之下,屹立着的林先生犹如从天而降的仙人!当时我脑海中一下子想到的是:这不就是活生生的屈原行吟图吗?!“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,林先生课堂上讲过的《楚辞》的意象一下子显现在我的目前。只恨当时手中没有相机,倘若能将这一幕永远地留下,那将是一幅怎样的画面,多么富有诗情的意境。我站在楼下凝视着先生。很快,先生意识到该进教室上课了,就在他将目光从远方收回转身的刹那间,他看到了呆呆站在一旁发愣的我,招手示意我赶紧回到教室去。四十年过去了,很多陈年旧事都忘却了,甚至同学们提到有关我的一些言之凿凿的往事都模糊不清或者完全记不得了,但林先生留在我心中的这一特写镜头,那形象、那色彩,却永不褪色,永远鲜亮。

第一次独自在林先生家与先生聊天,那还是应中国人民大学中文系的冯其庸先生的邀请,目的是让我邀请林庚先生担任吉林文史出版社将要创办的古代文学研究杂志的顾问。当我说明来意,没想到先生一口就答应下来。但是几个月后,这本杂志因故停办。吉林文史出版社支付了一笔款子给所有的作者与顾问。于是,我又来到燕南园六十二号,进屋一落座,我就跟林先生说明事情的原委,并把出版社支付的顾问费交予林先生,可是林先生坚辞不收,一再说自己什么都没做,既没“顾”,也没“问”,酬劳费,万万收不得。推搡了半天,最后我拗不过,只好把钱带回去。

其实,我前后去过林先生家三次,遗憾的是,三次都没能尽兴地向先生请教,听其教诲。当时的想法是,研究《庄子》之后,下一个研究目标便是《楚辞》。届时一定要登门好好向先生求教。可惜偏偏事与愿违。而今,林先生已经仙逝十余年。相信先生在天堂仍处于诗的氛围之中,依然是位一尘不染的诗化了的学者、教授。

(有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.“我从来没有遇到过林庚先生”的陈述,一方面表明“我”没有遇见林庚先生的遗憾,一方面衬托出林庚先生的敬业精神。

B.“讲起课来,却很少看这几张卡片”的细节描写,体现了林庚先生对自己专业的熟悉,也展示了他讲课时的自信与从容。

C.作者由通道上站着的林庚先生的形象联想到“屈原行吟图”,暗示出林庚先生与屈原有着某些相似的经历与相似的气质。

D.文章最后一段写作者最终也没能深入地向林庚先生请教《楚辞》,旨在表达对自始至终没有开启《楚辞》研究的遗憾。

7.下列对第二自然段的相关阐释,说法不正确的一项是( )

A.该段落照应了第一段所说的“林庚先生是我在上大学之前就闻其大名的”,增强了文章的连贯性和整体性。

B.该段回忆作者在子弟学校当老师时偶然获得一本残破的谈诗之书的经历,展现对诗歌的热爱和对林庚先生的敬仰。

C.该段落从侧面反映出作者对知识的渴望和对诗歌的追求,重在塑造出一个热爱文学、积极向上的青年形象。

D.该段突出了林庚的学术影响,使读者对林庚有了初步的认识,为进一步展现林庚的学术成就和人格魅力奠定基础。

8.本文在写林庚先生板书特点的时候不惜笔墨,请分析作者是如何刻画的。

9.北京大学中文系教授钱理群曾告诉自己的每一个学生,要去接触林庚,拜访林庚,因为这位老人有着过去的知识分子身上最深厚、最值得传承的精神财富。请你结合具体内容分析林庚所具有的“精神财富”。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

沛公西入咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之;萧何独先入收秦丞相府图籍藏之,以此沛公得具知天下厄塞、户口多少、强弱之处。沛公见秦宫室、帷帐、狗马、重宝以千数,意欲留居之。樊哙谏曰:“沛公欲有天下耶,将为富家翁耶?凡此奢丽之物,皆秦所以亡也,沛公何用焉!愿急还霸上,无留宫中!”沛公不听。张良曰:“秦为无道,故沛公得至此。夫为天下除残贼,宜缟素为资。今始入秦,即安其乐,此所谓‘助桀为虐’。且忠言逆耳利于行,良药苦口利于病,愿沛公听樊哙言!”沛公乃还军霸上。

十一月,沛公悉召诸县父老、豪杰,谓曰:“父老苦秦苛法久矣!吾与诸侯约,先入关者王之;吾当王关中。与父老约,法三章耳:杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法,诸吏民皆案堵①如故。凡吾所以来,为父老除害,非有所侵暴,无恐!且吾所以还军霸上,待诸侯至而定约束耳。”乃使人与秦吏行县乡邑告谕之秦民大喜争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费民。”民又益喜,唯恐沛公不为秦王。

(节选自《资治通鉴》)

材料二:

汉王之入秦宫而有欲心,见不及此。樊哙曰:“将欲为富家翁邪?”英达之君而见不及哙者多矣。范增曰:“此其志不在小。”岂徒一时取天下之雄略乎!以垂训后嗣,而文、景之治,至于尽免天下田租而国不忧贫,数百年君民交裕之略,定于此矣。天子而斤斤然以积聚贻子孙,则贫必在国;士大夫斤斤然以积聚贻子孙,则败必在家;庶人斤斤然以积聚贻子孙,则后世必饥寒以死。周有大赉②,散之唯恐不速,故延及三十世,而亡之日,上无覆宗之惨,民亦无冻馁攘夺之伤。后之王者,闻樊哙富翁之诮,尚知惩乎!

(节选自王夫之《读通鉴论·卷二》)

【注】①案堵:安居,安定有序。②赉:赏赐。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

乃使人A与秦吏B行C县乡邑D告E谕之F秦民大喜G争持牛羊酒食献H飨军士。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.具,详细、全面,与《鸿门宴》“私见张良,具告以事”的“具”意思相同。

B.军,驻军,名词用作动词,与《齐桓晋文之事》“无以,则王乎”的“王”用法不同。

C.以,用来,表示目的,与《庖丁解牛》“以无厚人有间”的“以”用法不同。

D.贻,遗留、留给,与成语“贻笑大方”“贻害无穷”中的“贻”意思相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.刘邦率军进入咸阳后,诸多将领争相前往金帛财物的府库抢夺财物,而刘邦看到秦朝宫殿、宝物等的奢靡情况,也打算留下来。

B.萧何将秦丞相府的地理图册、文书、户籍簿等档案收藏起来的行为,以及樊哙、张良的劝谏深深影响了刘邦。

C.王夫之认为,刘邦在进入秦宫的短暂表现上的确不如樊哙具有高远之见,那些做君主的应该善听建议引以为戒。

D.在王夫之看来,庶人、士大夫以及国家统治者会在贪婪的行为上相互影响,但是其贪婪的危害及其影响不尽相同。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)凡吾所以来,为父老除害,非有所侵暴,无恐!

(2)上无覆宗之惨,民亦无冻馁攘夺之伤。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这两首宋诗,完成小题。

出塞①

王安石

涿州沙上饮盘桓,看舞春风小契丹②。

塞雨巧催燕③泪落,濛濛吹湿汉衣冠④。

入塞

王安石

荒云凉雨水悠悠,鞍马东西鼓吹休。

尚有燕人数行泪,回身却望塞南⑤流。

【注】①公元1060年春,王安石作为宋朝的使臣伴送辽使到北方,去返途中分别写下了这两首诗。②春风小契丹:契丹的歌舞名。③燕:燕云十六州之一,被五代后晋石敬瑭割让给契丹,后晋亡后,契丹继续占据。④汉衣冠:指宋使的衣着。⑤塞南:边塞以南,指中原故国。

14.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《出塞》前两句写欢乐的场面,写契丹人的愉悦,与下面两句形成对照。

B.《入塞》中的“水悠悠”内涵丰富,不仅实写水,更写与燕人别离的不舍。

C.“鞍马东西”指分手告别,“鼓吹休”写出了舞尽歌歇,四周一片沉寂的景象。

D.两首诗都写到了边塞的自然景象和人物情感,展现出出使期间的复杂情感。

15.请简要分析这两首诗的后两句在表达技巧以及思想情感上的相同之处。

四、名篇名句默写

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)诗人们往往借助特定的意象将“春”与“秋”依次连接,比如白居易《琵琶行》中的“ ”以及李煜《虞美人》中的“ ”就是典型代表。

(2)在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一文中,子路除指出“千乘之国”夹在大国之间外,又用“ , ”对其处境展开了设想,以突显自己的志向。

(3)“鸟”作为诗歌的意象,往往渗透着诗人的不同情感,比如陶渊明的“ ”表达出归思之情,而杜甫的“ ”则表达出人生漂泊之意。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成小题。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一章数百字,阐发了五个人物,每个人的性格和修养都淋漓尽致地通过生动的描述展现出来。开头老师提出问题,态度从容而亲切。接着子路“率尔而对”,不但他那“兼人”“好勇”的性格 A ,同时也使场面顿然活跃起来。接下去便是冉有、公西华依次回答,语气一个比一个谦逊,同时也各具特色。但最为出色的是写曾皙答话的情景:( 甲 ),渲染出一种音乐艺术气氛;接着是“铿尔”一声,推瑟而起,尤为传神;再往后是“异乎三子者之撰”,这句话在这个时候才说出,和子路的“率尔而对”形成鲜明的对照。接着,展现的却是一幅春风和煦,阳光融融,一群活泼的青少年散步河边、载歌载舞的游春图,若置身其间,定会使人 B 。无怪乎当日孔子( 乙 ),就连我们今天读到这里也还是为之神往的。

以文而论,南北朝时丘迟《与陈伯之书》有“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”数句,千古传诵,与此章“莫春者”一段有 C 之妙。那篇文章本是军中檄文一类,在摆事实讲道理之际,忽然插写江南春景,由景生情,以感染增强说服的效果。清人宋湘有诗赞之云“文章绝妙有丘迟,一纸书中百首诗。正在将军旗鼓处, ”。《论语》这章,是在子路诸人讲论兵农礼乐、治国安邦的抱负时,忽然有“曾点旷达之言泠然人耳”(袁枚语),别开生面,令人情移神往。但丘迟是有意为文,而( 丙 ),自然成文。因此对于它的妙处,更应细心体会。

17.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。

18.请在文中画横线ABC处填入恰当的成语。

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

20.以下填入文中“ ”处的诗句,最恰当的一项是( )

A.时有杂花生树上 B.群莺忽然乱飞时

C.忽然花杂草长时 D.草长飞莺会有时

21.请用一个包含转折关系与因果关系的语句概括第二段的主要内容,不超过65个字。

六、作文

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

《庄子·养生主》中记载,庖丁解牛后“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志”,展现出一种技艺纯熟、游刃有余的从容与满足,让人心生向往。而爱尔兰剧作家萧伯纳却说:“人生有两出悲剧,一是万念俱灰,另一是踌躇满志。”

这引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

河南省名校大联考2024-2025学年高一下学期4月期中考试语文试题参考答案

1.D 2.D 3.C 4.①互联网的普及 ②参与式使用 ③情绪化 ④改造 5.①注重高质量内容表达,避免过度娱乐化。②保持理性,注意情绪表达适度性,避免极端情绪引发群体 症候。③注意语言规范性和准确性,避免过于个性化或随意改造语言而导致表达混乱。

6.B 7.C 8.①通过视觉及感觉正面描写,比如通过形象的比喻和具体的细节,直接展现其板书的独特风格与艺术美感。②借助他人评价侧面呈现,比如引用程毅中、袁行沛的评价来肯定林庚先生板书之妙,其中用“公孙舞”的比喻以及对不同的板书条件板书效果的赞美,突显出林庚先生板书的非凡魅力与独特价值。 9.①深厚的学术造诣(具有诗人气质):林庚的学术成就显著,特别是在新诗格律、古典文学研究等领域有着独到的见解,为学术界留下了宝贵的财富。②严谨的治学态度:从林先生上课仅带几张卡片却能讲得精彩绝伦,以及对板书的精心设计等细节,可见其治学严谨,注重教学质量和知识传达的准确性。③高尚的人格魅力:林先生拒绝接受无功之酬,如坚辞不收未尽“顾”“问”之责的顾问费,反映出其坚守道德准则、不为利益所动的高尚品格,为知识分子树立了道德标杆。

10.DFG 11.B 12.D 13.(1)总之我到这里来的原因,是为了替父老们除害,而不是来侵犯欺凌你们的,请不要害怕!(2)朝廷没有宗族被灭的惨剧,百姓也没有受冻挨饿、相互抢夺的伤害。

参考译文:

材料一:

刘邦领兵向西进入咸阳,众将领都争先恐后地奔往秦朝贮藏金帛财物的府库瓜分财宝;唯独萧何率先入宫取秦朝丞相府的地理图册、文书、户籍簿等档案收藏起来,刘邦借此全面了解了天下的山川要塞、户口的多少及财力物力强弱的分布。刘邦看到秦王朝的宫室、帷帐、狗马、贵重宝器数以千计,便想留下来在皇宫中居住。樊哙劝谏说:“您是想拥有天下,还是只想做一个富翁啊 这些奢侈华丽之物,都是招致秦朝覆灭的东西,您要它们有什么用呀!希望您尽快返回霸上,不要滞留在宫里!”刘邦不听。张良说:“秦朝因为不施行仁政,所以您才能够来到这里。而为天下人铲除残民之贼,应以崇尚俭朴为本。现在刚刚进入秦的都城,就要安享其乐,这就是人们所说的‘助桀为虐’了。况且忠言逆耳利于行,良药苦口利于病,望您能听取樊哙的劝告!”刘邦于是率军返回驻扎在霸上。

十一月,刘邦将各县的父老和有声望的人全都召集起来,对他们说:“乡亲们苦于秦朝的严刑苛法已经很久了!我与各路诸侯约定,先入关中的人就在此地称王;据此我应该在关中称王。现在与父老们约法三章:杀人者处死,伤人者和抢劫者抵罪。除此之外秦朝的法律通通废除,众官吏和百姓都照旧安定不动。总之我到这里来的原因,是为了替父老们除害。而不是来侵犯欺凌你们的,请不要害怕!我之所以领兵回驻霸上,就是为了等各路诸侯到来后订立一个约束大家行为的规章制度。”随即派人和秦朝的旧官吏一起巡行各县、乡城镇,向人们讲明道理。秦地的百姓都非常欢喜,争相拿着牛、羊、酒食来慰问款待刘邦的官兵。刘邦又辞让不肯接受,说道:“仓库中的粮食还很多,并不缺乏,不想让百姓们破费。”百姓们于是更加高兴,唯恐刘邦不在秦地称王。

材料二:

汉王刘邦进入秦宫后(被那里的奢华所吸引)怦然心动,(想留下住在这里却)还没认识到这一点。樊哙说:“你想做个富家翁吗 ”那些有见识的君主中,见识赶不上樊哙的人有很多。范增说:“这说明刘邦的志向不小。”难道只是一时夺取天下的谋略吗!这其实是用来训诫后世子孙,汉文帝、汉景帝的清明政治,至于免除天下百姓的田租而国家还不担忧贫穷,几百年来君主和百姓共同富裕的谋略,在这时就已经确定了。如果天下的君主都只关心积累财富留给子孙,那么国家一定会贫穷;士大夫阶层只关心积累财富留给子孙,那么家族一定会衰败;普通百姓只关心积累财富留给子孙,那么后代一定会因为饥寒交迫而死去。周朝有大规模的赏赐,散发财物唯恐不迅速,所以能延续三十代,直到灭亡的那一天,朝廷没有宗族被灭的惨剧,百姓也没有受冻挨饿、相互抢夺的伤害。后来做君主的,听到樊哙对富翁的讥讽,应该知道引以为戒吧!

14.B 15.(1)表达技巧:两者都运用了细节描写,《出塞》重点抓住“巧催”的细节来刻画,突出了燕地汉人思归的心情;《入塞》重点抓住“回身”“却望”的细节,写出燕地汉人对北宋的深切眷恋和对北宋 政权无比失望的心情。

(2)情感:两首诗的后两句都写出居住燕地的汉人无法回归大宋怀抱的无奈与伤感。

16. 春江花朝秋月夜 春花秋月何时了 加之以师旅 因之以饥馑 羁鸟恋旧林 渚清沙白鸟飞回

17.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一章数百字,描写了五个人物,每个人的性格和修养都通过生动的描述淋漓尽致地展现出来。 18.A.跃然纸上

B.心旷神怡

C.异曲同工 19.甲:先是“鼓瑟希”

乙:对曾点特别赞叹

丙:此章则是随手记录 20.C 21.虽然《与陈伯之书》与《论语》此章都在借景阐释情理,但因为前者是有意为文,而《论语》此章自然成文,所以它的妙处更需细心体会。

22.略

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

在智能时代,对新语态重思有着现实与理论两个层面的必要性。首先,在现实层面,新语态不同于网络语言,早已超越了亚文化的范畴,其通过现实化与主流化的逻辑发挥着巨大的影响力,改变着语言使用的方法论,而这种实践现状是当前研究不太重视的一个方面。其次,在理论层面,自传播学创立以来,重内容轻媒介的局限性就一直存在,即人们常常将媒介看作既定的事实,而经常忽视媒介的作用。在这种研究范式的影响下,从网络语言到新语态的研究,学者往往采用文化视角的认知方式,而忽视媒介这个更为根本的因素,使得当前讨论尚不足以回应新语态兴起和广泛使用的原因与影响。鉴于此,笔者尝试从当前实践出发,以媒介为核心视角,通过媒介化与媒介性两个关键词重新建构起一套新语态叙事。

智能手机与互联网成为智能时代的基础设施,这一媒介组合让今天的人们几乎都成为网民,新语态不断现实化与主流化,影响日趋扩大。与此同时,媒介使用也呈现出新的特征:参与式使用赋予了普通网民参与内容生产的权利,打破了媒介精英对于内容创制的垄断;碎片化使用的显著体现是随时随地刷手机成为常见行为,让媒介使用具有了碎片化的色彩;消费性使用则是由于大众经由媒介赋权,在客观上具备了与媒介精英争夺话语权的能力,这让主流媒体也不得不向新语态做出某种妥协,或主动或被迫使用这种修辞形式。

新语态的普遍化是媒介化的结果,为了争夺用户的注意力资源并在流量为王的时代里获得优势,内容创制者推动了新语态的广泛使用。同时,新语态本身也是一种媒介,有着自身的媒介性,筛选与改造就是其具体体现。草根化、简单化和情绪化成为重要标准,一方面,难以适应这些特点的思想内容被过滤;另一方面,内容生产者将表达的内容加以改造,以适应新语态的媒介逻辑。从“小修小补”的修饰到“伤及筋骨”的更改,改造过程不可避免地对表达内容造成了影响,也不利于理性、严肃、深刻、复杂内容的传播。

语言使用方式是最为基础的信息,其他符号信息有赖于使用语言才得以表达与传播,语言决定着我们对世界的认识方式、思考方式。或许借用芒福德的思想可以对语言有一个精准的概括:语言文字是一种容器技术,虽然不能储存物质材料,但可以存储信息和思想。交流与沟通是现代社会得以形成和发展的关键要素,而交流与沟通的基础发生改变,就会对现代社会产生巨大的影响。

尼尔·波兹曼的忧虑在今天显得尤为深刻。他在《娱乐至死:童年的消逝》中指出,他并不排斥电视的娱乐功能,他所担忧的是诸如宗教、知识等严肃内容的娱乐化。伴随着新语态的现实化和主流化,波兹曼的忧虑更为明显,新语态的过滤与改造的功能让一切内容有了泛娱乐化的色彩。况且,新语态已然通过主流化与现实化的过程入侵各个角落,以致即使我们想传递深刻、理性和严肃的内容,也要遭到筛选与改造。随着基础设施-语言的使用方式产生了根本性的改变,人与人的交流与交往也将受到影响,其中最显著的就是两种群体性症候的普遍化:自满与愤怒。

(摘编自徐辰烨、彭兰《媒介化与媒介性:重思智能时代的新语态》)

材料二:

在媒介环境学视角下,智能传播技术如同一股不可阻挡的洪流,重塑了青年文化的表达生态。从线性传播转为网状传播,从大众传媒转向关系传媒,从传统媒体迈向智能媒体,每一次媒介形态的跃迁都伴随着语言与文化的深刻变革。智能传播技术凭借着智能化、个性化与即时性,为青年群体开辟了一个全新的表达空间。智能传播技术催生的青年文化新语态具有个性化、碎片化、高度互动性和娱乐性等特征,这些特征共同绘制了一个青年群体独特且丰富的表达体系。

个性化是青年文化新语态的显著特征。青年们不再拘泥于传统的语言规范,而是大胆创新,通过独特的语言风格、个性化的表情包、网络流行语等构建属于自己的表达体系,让个性化成为新语态的鲜明烙印。

碎片化则是青年文化新语态的又一显著特征。这种碎片化的信息处理方式也反映在他们的语言表达上,形成了短小精悍、言简意赅的语言特点。青年们使用图片和短视频传达丰富的情感和深刻的思想,充分展现出他们高效且精练的表达能力。

互动性是青年文化新语态重要特征。智能传播平台为青年们提供了丰富的互动工具与渠道,使得他们可以随时随地进行点赞、评论、转发等互动行为。在互动过程中,青年们的点赞、评论、反驳等行为形成了活跃的网络社群氛围与独特的网络文化景观。这种互动性不仅丰富了语言表达的形式与内容,也促进了青年文化的更新与发展。

娱乐化则是青年文化新语态的一大亮点。青年们巧妙融入幽默与戏谑,以轻松愉悦的方式交流,这种娱乐化的表达既满足了他们情感宣泄与娱乐的需求,又提升了语言的感染力与传播力。在智能传播平台上,各种搞笑段子、表情包、恶搞视频层出不穷,为青年们带来了无尽的乐趣,促进了青年文化的跨界融合与创新发展,为青年文化的多元化发展注入了新的活力。

(摘编自莫口阿梨《青年文化构建:智能传播时代的新语态与身份认同》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.由于智能时代下新语态研究在现实层面与理论层面都缺乏媒介角度的思考,作者尝试重新建构新语态叙事。

B.在流量为王的时代里,那些明确新语态本身就是一种媒介的内容创制者们是推动新语态普遍化的主要力量。

C.尼尔·波兹曼不排斥电视的娱乐功能,却担忧智能时代中新语态的过滤与改造的功能让一切内容泛娱乐化。

D.具有智能化、个性化与即时性特点的智能传播技术影响着语言与文化的变革,重塑着青年文化的表达生态。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.大众经由媒介赋权,其话语权得以提升,这使得媒介精英的话语权受到挑战,主流媒体也需要及时调整自身。

B.语言是交流与沟通的基础,而交流与沟通是现代社会形成和发展的要素,语言使用方式的变化会对现代社会产生巨大影响。

C.新语态泛娱乐化改变语言使用方式并影响严肃内容传递,将使人与人的交流受到影响,出现自满与愤怒的群体性症候。

D.智能传播技术为青年开辟了新表达空间,催生出具有个性化等特征的新语态,但也使青年文化的深度发展受到限制。

3.以下对材料一中画线语句的形象阐释,不恰当的一项是( )

A.媒介内容如同土壤滋养的万物,人们欣赏花草树木的美丽,却常常忘记土壤的价值。

B.媒介内容如同游鱼,而媒介就是它们依靠的水,人看到鱼在遨游却浑然不觉水的存在。

C.媒介内容如同汽车,而媒介是道路,人们只关心汽车的速度而不在乎车流量的大小。

D.媒介内容如同翱翔的风筝,而媒介就是托举它的风,人们仰望风筝的舞姿,却往往忽略风的承载。

4.通读材料一,请把下面图表中空缺的部分填写完整。

5.综合两则材料思考:在新媒介时代,我们在运用“青年群体独特且丰富的表达体系”时应该注意的问题有哪些?请给出三点建议。

阅读下面的文字,完成小题。

诗化了的学者、教授

---忆林庚先生

王景琳

在北京大学中文系的诸多老师中,只有林庚先生是我在上大学之前就闻其大名的。不过,那时我只知道林庚先生是诗人、诗歌理论家,却不知道他还是北京大学中文系教授,更不曾想到日后我会有幸成为他的学生。

那还是20世纪70年代初的事。当时我正在毛乌素沙漠的一家园艺场子弟学校当老师,业余时间好写两句诗。一天,我惊喜地从一位走街串户卖爆米花的手艺人那里发现他用来卷烟的纸,竟然是一本残破的谈诗的书。尽管那本书已经被撕得没了封底封面,只剩下破破烂烂的几页,但对我这个初学写诗的下乡知青来说,却不啻于发现了新大陆。要知道那年头在我们那个偏僻的小地方几乎是看不到书的。于是,我用一本半新却全须全尾的小学课本换来了这十几页揉得皱皱巴巴的纸,其中就有两三页提到林庚谈的新诗的格律。

1977年恢复高考,我幸运地考上了北京大学中文系。入学不久,我就在无意中发现那位走进我脑海已经三年有余的诗人、诗歌理论家林庚竟然是我们中文系的教授!出于对名人的崇拜,有好几次我鬼使神差地绕到了六十二号楼附近,盼望我心中仰慕已久的林先生会突然从楼中走出来,可每次都是揣着满满的希望走近,无论我把脚步放得有多慢,在那里徘徊多久,最终总是带着空空的失落悻悻地离开。我从来没有遇到过林庚先生。现在想起来,不敢相信年轻时的我曾经像如今的追星族一样。当时的我,的的确确可以算得上是林庚先生的一个忠实粉丝。

林庚先生上课,随身只带着几张卡片。但讲起课来,却很少看这几张卡片。想来几十年的教学生涯,所要讲述的内容早已烂熟于心。林先生的课,除了先生诗人般的语言与气质以外,先生的板书也给我留下了极其深刻的印象。

既然讲的是古典文学,先生的板书,总是竖行的,犹如山间溪流,欢畅而下,却绝不横溢四溅,那种“少年精神”收束在匠心独运之中,跳脱但不驰骋,飘逸却不张扬。犹如他的课,同样有着“从心所欲不逾矩”的特点。在闻知林先生去世的消息后,我曾读到程毅中先生写的一首《贺林庚先生八十寿辰》诗。诗曰:“诗史高峰说盛唐,课堂纵论意飞扬。板书飘逸公孙舞,讲义巍峨夫子墙。孟德永怀千里志,东坡犹喜少年狂。先生健笔长如旧,满座春风献寿觞。”其诗高度概括了林先生的学术生涯,特别提到了林庚先生板书的独特魅力。对此,我不妨直接引用袁行霈先生《八挽录》一文中提及程先生此诗时所发表的一番议论:“第三句以公孙大娘舞剑器,比喻林先生的板书,巧思妙语,非常人所及也。林先生的板书是中文系的一绝,带给学生的惊叹与赞美,不亚于他讲课的内容……当年在水泥墙上用墨涂出一块长方形,横着的,便是黑板了。老师手执粉笔在黑板上写字,颇能展示书法的功力,如果气候潮湿,粉笔不太干,用粗的一头写字,可以正着用也可以稍微侧一点,那笔画便有了粗细的变化,配合着落笔的轻重,能写出毛笔的效果。如果学期之初,刚刚刷过墨的黑板,有点毛糙,写出字来竟像一副拓片,更现神采。林先生有点手抖,写字很用力,似乎要穿透墙壁的样子,那才叫绝呢!程大师兄用公孙大娘舞剑器比喻他的板书,可谓参透了林先生的板书艺术。”

林庚先生就是这样一位充满了诗人气质、有着书法家的过人才华而又学问高深的学者。在我脑海中,永远鲜活地留下了林先生在讲授“《楚辞》研究”课时我偶然看到的一幕。一次课间休息,我离开教室到楼下舒展一下。当我返回教室时,看到在“一教”主楼与阶梯教室的通道上,林先生双手正搭在通道的护栏上,微风轻轻地吹拂着他略显宽大的灰色丝绸衣袖,他的脸微微上扬,双目凝视着远方,身后是几棵树冠交织在一起的高大的松柏,在阳光、松柏的辉映之下,屹立着的林先生犹如从天而降的仙人!当时我脑海中一下子想到的是:这不就是活生生的屈原行吟图吗?!“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,林先生课堂上讲过的《楚辞》的意象一下子显现在我的目前。只恨当时手中没有相机,倘若能将这一幕永远地留下,那将是一幅怎样的画面,多么富有诗情的意境。我站在楼下凝视着先生。很快,先生意识到该进教室上课了,就在他将目光从远方收回转身的刹那间,他看到了呆呆站在一旁发愣的我,招手示意我赶紧回到教室去。四十年过去了,很多陈年旧事都忘却了,甚至同学们提到有关我的一些言之凿凿的往事都模糊不清或者完全记不得了,但林先生留在我心中的这一特写镜头,那形象、那色彩,却永不褪色,永远鲜亮。

第一次独自在林先生家与先生聊天,那还是应中国人民大学中文系的冯其庸先生的邀请,目的是让我邀请林庚先生担任吉林文史出版社将要创办的古代文学研究杂志的顾问。当我说明来意,没想到先生一口就答应下来。但是几个月后,这本杂志因故停办。吉林文史出版社支付了一笔款子给所有的作者与顾问。于是,我又来到燕南园六十二号,进屋一落座,我就跟林先生说明事情的原委,并把出版社支付的顾问费交予林先生,可是林先生坚辞不收,一再说自己什么都没做,既没“顾”,也没“问”,酬劳费,万万收不得。推搡了半天,最后我拗不过,只好把钱带回去。

其实,我前后去过林先生家三次,遗憾的是,三次都没能尽兴地向先生请教,听其教诲。当时的想法是,研究《庄子》之后,下一个研究目标便是《楚辞》。届时一定要登门好好向先生求教。可惜偏偏事与愿违。而今,林先生已经仙逝十余年。相信先生在天堂仍处于诗的氛围之中,依然是位一尘不染的诗化了的学者、教授。

(有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.“我从来没有遇到过林庚先生”的陈述,一方面表明“我”没有遇见林庚先生的遗憾,一方面衬托出林庚先生的敬业精神。

B.“讲起课来,却很少看这几张卡片”的细节描写,体现了林庚先生对自己专业的熟悉,也展示了他讲课时的自信与从容。

C.作者由通道上站着的林庚先生的形象联想到“屈原行吟图”,暗示出林庚先生与屈原有着某些相似的经历与相似的气质。

D.文章最后一段写作者最终也没能深入地向林庚先生请教《楚辞》,旨在表达对自始至终没有开启《楚辞》研究的遗憾。

7.下列对第二自然段的相关阐释,说法不正确的一项是( )

A.该段落照应了第一段所说的“林庚先生是我在上大学之前就闻其大名的”,增强了文章的连贯性和整体性。

B.该段回忆作者在子弟学校当老师时偶然获得一本残破的谈诗之书的经历,展现对诗歌的热爱和对林庚先生的敬仰。

C.该段落从侧面反映出作者对知识的渴望和对诗歌的追求,重在塑造出一个热爱文学、积极向上的青年形象。

D.该段突出了林庚的学术影响,使读者对林庚有了初步的认识,为进一步展现林庚的学术成就和人格魅力奠定基础。

8.本文在写林庚先生板书特点的时候不惜笔墨,请分析作者是如何刻画的。

9.北京大学中文系教授钱理群曾告诉自己的每一个学生,要去接触林庚,拜访林庚,因为这位老人有着过去的知识分子身上最深厚、最值得传承的精神财富。请你结合具体内容分析林庚所具有的“精神财富”。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

沛公西入咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之;萧何独先入收秦丞相府图籍藏之,以此沛公得具知天下厄塞、户口多少、强弱之处。沛公见秦宫室、帷帐、狗马、重宝以千数,意欲留居之。樊哙谏曰:“沛公欲有天下耶,将为富家翁耶?凡此奢丽之物,皆秦所以亡也,沛公何用焉!愿急还霸上,无留宫中!”沛公不听。张良曰:“秦为无道,故沛公得至此。夫为天下除残贼,宜缟素为资。今始入秦,即安其乐,此所谓‘助桀为虐’。且忠言逆耳利于行,良药苦口利于病,愿沛公听樊哙言!”沛公乃还军霸上。

十一月,沛公悉召诸县父老、豪杰,谓曰:“父老苦秦苛法久矣!吾与诸侯约,先入关者王之;吾当王关中。与父老约,法三章耳:杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法,诸吏民皆案堵①如故。凡吾所以来,为父老除害,非有所侵暴,无恐!且吾所以还军霸上,待诸侯至而定约束耳。”乃使人与秦吏行县乡邑告谕之秦民大喜争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费民。”民又益喜,唯恐沛公不为秦王。

(节选自《资治通鉴》)

材料二:

汉王之入秦宫而有欲心,见不及此。樊哙曰:“将欲为富家翁邪?”英达之君而见不及哙者多矣。范增曰:“此其志不在小。”岂徒一时取天下之雄略乎!以垂训后嗣,而文、景之治,至于尽免天下田租而国不忧贫,数百年君民交裕之略,定于此矣。天子而斤斤然以积聚贻子孙,则贫必在国;士大夫斤斤然以积聚贻子孙,则败必在家;庶人斤斤然以积聚贻子孙,则后世必饥寒以死。周有大赉②,散之唯恐不速,故延及三十世,而亡之日,上无覆宗之惨,民亦无冻馁攘夺之伤。后之王者,闻樊哙富翁之诮,尚知惩乎!

(节选自王夫之《读通鉴论·卷二》)

【注】①案堵:安居,安定有序。②赉:赏赐。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

乃使人A与秦吏B行C县乡邑D告E谕之F秦民大喜G争持牛羊酒食献H飨军士。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.具,详细、全面,与《鸿门宴》“私见张良,具告以事”的“具”意思相同。

B.军,驻军,名词用作动词,与《齐桓晋文之事》“无以,则王乎”的“王”用法不同。

C.以,用来,表示目的,与《庖丁解牛》“以无厚人有间”的“以”用法不同。

D.贻,遗留、留给,与成语“贻笑大方”“贻害无穷”中的“贻”意思相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.刘邦率军进入咸阳后,诸多将领争相前往金帛财物的府库抢夺财物,而刘邦看到秦朝宫殿、宝物等的奢靡情况,也打算留下来。

B.萧何将秦丞相府的地理图册、文书、户籍簿等档案收藏起来的行为,以及樊哙、张良的劝谏深深影响了刘邦。

C.王夫之认为,刘邦在进入秦宫的短暂表现上的确不如樊哙具有高远之见,那些做君主的应该善听建议引以为戒。

D.在王夫之看来,庶人、士大夫以及国家统治者会在贪婪的行为上相互影响,但是其贪婪的危害及其影响不尽相同。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)凡吾所以来,为父老除害,非有所侵暴,无恐!

(2)上无覆宗之惨,民亦无冻馁攘夺之伤。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这两首宋诗,完成小题。

出塞①

王安石

涿州沙上饮盘桓,看舞春风小契丹②。

塞雨巧催燕③泪落,濛濛吹湿汉衣冠④。

入塞

王安石

荒云凉雨水悠悠,鞍马东西鼓吹休。

尚有燕人数行泪,回身却望塞南⑤流。

【注】①公元1060年春,王安石作为宋朝的使臣伴送辽使到北方,去返途中分别写下了这两首诗。②春风小契丹:契丹的歌舞名。③燕:燕云十六州之一,被五代后晋石敬瑭割让给契丹,后晋亡后,契丹继续占据。④汉衣冠:指宋使的衣着。⑤塞南:边塞以南,指中原故国。

14.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《出塞》前两句写欢乐的场面,写契丹人的愉悦,与下面两句形成对照。

B.《入塞》中的“水悠悠”内涵丰富,不仅实写水,更写与燕人别离的不舍。

C.“鞍马东西”指分手告别,“鼓吹休”写出了舞尽歌歇,四周一片沉寂的景象。

D.两首诗都写到了边塞的自然景象和人物情感,展现出出使期间的复杂情感。

15.请简要分析这两首诗的后两句在表达技巧以及思想情感上的相同之处。

四、名篇名句默写

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)诗人们往往借助特定的意象将“春”与“秋”依次连接,比如白居易《琵琶行》中的“ ”以及李煜《虞美人》中的“ ”就是典型代表。

(2)在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一文中,子路除指出“千乘之国”夹在大国之间外,又用“ , ”对其处境展开了设想,以突显自己的志向。

(3)“鸟”作为诗歌的意象,往往渗透着诗人的不同情感,比如陶渊明的“ ”表达出归思之情,而杜甫的“ ”则表达出人生漂泊之意。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成小题。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一章数百字,阐发了五个人物,每个人的性格和修养都淋漓尽致地通过生动的描述展现出来。开头老师提出问题,态度从容而亲切。接着子路“率尔而对”,不但他那“兼人”“好勇”的性格 A ,同时也使场面顿然活跃起来。接下去便是冉有、公西华依次回答,语气一个比一个谦逊,同时也各具特色。但最为出色的是写曾皙答话的情景:( 甲 ),渲染出一种音乐艺术气氛;接着是“铿尔”一声,推瑟而起,尤为传神;再往后是“异乎三子者之撰”,这句话在这个时候才说出,和子路的“率尔而对”形成鲜明的对照。接着,展现的却是一幅春风和煦,阳光融融,一群活泼的青少年散步河边、载歌载舞的游春图,若置身其间,定会使人 B 。无怪乎当日孔子( 乙 ),就连我们今天读到这里也还是为之神往的。

以文而论,南北朝时丘迟《与陈伯之书》有“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”数句,千古传诵,与此章“莫春者”一段有 C 之妙。那篇文章本是军中檄文一类,在摆事实讲道理之际,忽然插写江南春景,由景生情,以感染增强说服的效果。清人宋湘有诗赞之云“文章绝妙有丘迟,一纸书中百首诗。正在将军旗鼓处, ”。《论语》这章,是在子路诸人讲论兵农礼乐、治国安邦的抱负时,忽然有“曾点旷达之言泠然人耳”(袁枚语),别开生面,令人情移神往。但丘迟是有意为文,而( 丙 ),自然成文。因此对于它的妙处,更应细心体会。

17.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。

18.请在文中画横线ABC处填入恰当的成语。

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

20.以下填入文中“ ”处的诗句,最恰当的一项是( )

A.时有杂花生树上 B.群莺忽然乱飞时

C.忽然花杂草长时 D.草长飞莺会有时

21.请用一个包含转折关系与因果关系的语句概括第二段的主要内容,不超过65个字。

六、作文

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

《庄子·养生主》中记载,庖丁解牛后“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志”,展现出一种技艺纯熟、游刃有余的从容与满足,让人心生向往。而爱尔兰剧作家萧伯纳却说:“人生有两出悲剧,一是万念俱灰,另一是踌躇满志。”

这引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

河南省名校大联考2024-2025学年高一下学期4月期中考试语文试题参考答案

1.D 2.D 3.C 4.①互联网的普及 ②参与式使用 ③情绪化 ④改造 5.①注重高质量内容表达,避免过度娱乐化。②保持理性,注意情绪表达适度性,避免极端情绪引发群体 症候。③注意语言规范性和准确性,避免过于个性化或随意改造语言而导致表达混乱。

6.B 7.C 8.①通过视觉及感觉正面描写,比如通过形象的比喻和具体的细节,直接展现其板书的独特风格与艺术美感。②借助他人评价侧面呈现,比如引用程毅中、袁行沛的评价来肯定林庚先生板书之妙,其中用“公孙舞”的比喻以及对不同的板书条件板书效果的赞美,突显出林庚先生板书的非凡魅力与独特价值。 9.①深厚的学术造诣(具有诗人气质):林庚的学术成就显著,特别是在新诗格律、古典文学研究等领域有着独到的见解,为学术界留下了宝贵的财富。②严谨的治学态度:从林先生上课仅带几张卡片却能讲得精彩绝伦,以及对板书的精心设计等细节,可见其治学严谨,注重教学质量和知识传达的准确性。③高尚的人格魅力:林先生拒绝接受无功之酬,如坚辞不收未尽“顾”“问”之责的顾问费,反映出其坚守道德准则、不为利益所动的高尚品格,为知识分子树立了道德标杆。

10.DFG 11.B 12.D 13.(1)总之我到这里来的原因,是为了替父老们除害,而不是来侵犯欺凌你们的,请不要害怕!(2)朝廷没有宗族被灭的惨剧,百姓也没有受冻挨饿、相互抢夺的伤害。

参考译文:

材料一:

刘邦领兵向西进入咸阳,众将领都争先恐后地奔往秦朝贮藏金帛财物的府库瓜分财宝;唯独萧何率先入宫取秦朝丞相府的地理图册、文书、户籍簿等档案收藏起来,刘邦借此全面了解了天下的山川要塞、户口的多少及财力物力强弱的分布。刘邦看到秦王朝的宫室、帷帐、狗马、贵重宝器数以千计,便想留下来在皇宫中居住。樊哙劝谏说:“您是想拥有天下,还是只想做一个富翁啊 这些奢侈华丽之物,都是招致秦朝覆灭的东西,您要它们有什么用呀!希望您尽快返回霸上,不要滞留在宫里!”刘邦不听。张良说:“秦朝因为不施行仁政,所以您才能够来到这里。而为天下人铲除残民之贼,应以崇尚俭朴为本。现在刚刚进入秦的都城,就要安享其乐,这就是人们所说的‘助桀为虐’了。况且忠言逆耳利于行,良药苦口利于病,望您能听取樊哙的劝告!”刘邦于是率军返回驻扎在霸上。

十一月,刘邦将各县的父老和有声望的人全都召集起来,对他们说:“乡亲们苦于秦朝的严刑苛法已经很久了!我与各路诸侯约定,先入关中的人就在此地称王;据此我应该在关中称王。现在与父老们约法三章:杀人者处死,伤人者和抢劫者抵罪。除此之外秦朝的法律通通废除,众官吏和百姓都照旧安定不动。总之我到这里来的原因,是为了替父老们除害。而不是来侵犯欺凌你们的,请不要害怕!我之所以领兵回驻霸上,就是为了等各路诸侯到来后订立一个约束大家行为的规章制度。”随即派人和秦朝的旧官吏一起巡行各县、乡城镇,向人们讲明道理。秦地的百姓都非常欢喜,争相拿着牛、羊、酒食来慰问款待刘邦的官兵。刘邦又辞让不肯接受,说道:“仓库中的粮食还很多,并不缺乏,不想让百姓们破费。”百姓们于是更加高兴,唯恐刘邦不在秦地称王。

材料二:

汉王刘邦进入秦宫后(被那里的奢华所吸引)怦然心动,(想留下住在这里却)还没认识到这一点。樊哙说:“你想做个富家翁吗 ”那些有见识的君主中,见识赶不上樊哙的人有很多。范增说:“这说明刘邦的志向不小。”难道只是一时夺取天下的谋略吗!这其实是用来训诫后世子孙,汉文帝、汉景帝的清明政治,至于免除天下百姓的田租而国家还不担忧贫穷,几百年来君主和百姓共同富裕的谋略,在这时就已经确定了。如果天下的君主都只关心积累财富留给子孙,那么国家一定会贫穷;士大夫阶层只关心积累财富留给子孙,那么家族一定会衰败;普通百姓只关心积累财富留给子孙,那么后代一定会因为饥寒交迫而死去。周朝有大规模的赏赐,散发财物唯恐不迅速,所以能延续三十代,直到灭亡的那一天,朝廷没有宗族被灭的惨剧,百姓也没有受冻挨饿、相互抢夺的伤害。后来做君主的,听到樊哙对富翁的讥讽,应该知道引以为戒吧!

14.B 15.(1)表达技巧:两者都运用了细节描写,《出塞》重点抓住“巧催”的细节来刻画,突出了燕地汉人思归的心情;《入塞》重点抓住“回身”“却望”的细节,写出燕地汉人对北宋的深切眷恋和对北宋 政权无比失望的心情。

(2)情感:两首诗的后两句都写出居住燕地的汉人无法回归大宋怀抱的无奈与伤感。

16. 春江花朝秋月夜 春花秋月何时了 加之以师旅 因之以饥馑 羁鸟恋旧林 渚清沙白鸟飞回

17.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一章数百字,描写了五个人物,每个人的性格和修养都通过生动的描述淋漓尽致地展现出来。 18.A.跃然纸上

B.心旷神怡

C.异曲同工 19.甲:先是“鼓瑟希”

乙:对曾点特别赞叹

丙:此章则是随手记录 20.C 21.虽然《与陈伯之书》与《论语》此章都在借景阐释情理,但因为前者是有意为文,而《论语》此章自然成文,所以它的妙处更需细心体会。

22.略

同课章节目录