2024-2025学年八年级下学期语文期末复习卷八(含解析)(安徽地区)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年八年级下学期语文期末复习卷八(含解析)(安徽地区) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-22 13:17:22 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年八年级下学期语文期末复习卷八(含解析)(安徽地区)

一.语言基础与应用

1.默写。

(1)诗人总有一颗博大的悲悯之心。杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中用“ , ”表达了为天下寒士有其居而不顾己身的济世情怀;白居易《卖炭翁》中“ , ”两句运用外貌描写,表现了卖炭老人劳动的艰辛和生活的艰难。

(2)古文有各种各样的优美的图画,给人以美的熏陶和享受。陶渊明《桃花源记》中有“ , ”的桃林美景;柳宗元《小石潭记》中有“ , ”动静相宜、灵活有趣的游鱼图;庄子《北冥有鱼》中有“ , ”大鹏展翅翱翔图。

2.《钢铁是怎样炼成的》中保尔 柯察金是很多年轻人的榜样,他身上的精神品质值得学习。请你阅读以下文段,完成问题。

【甲】

“用不着开群众大会了,这里谁也用不着gǔ动。托卡列夫,你说得对,他们真是无价之宝,钢铁就是这样炼成的!”

【乙】

今天柯察金第一次独自到花园里去散步。他屡次问我,他什么时候可以出院。我告诉他说快了。现在我明白他疼痛的时候为什么不呻吟的道理了。我问他为什么不呻吟时,他回答说:“您读读《_____》,就明白了。”

(陆军医院尼娜医生的日记)

(1)根据拼音写出相应的汉字,给加点的字注音。

①gǔ 动

②屡 次

③呻吟

(2)与选段中的“群众大会”短语结构类型相同的一项是

A.无价之宝

B.炼成钢铁

C.用不着

D.我明白

(3)【甲】文段 (人名)到修铁路的工地视察时说的,保尔就是在他的影响下逐步走上了革命道路。【乙】文段中保尔推荐尼娜医生看的书是《 》,这本书带给保尔的影响:

(4)每个人在追求理想的过程中都会遇到困难和挫折,学习了保尔的精神,结合自己的经历,说说今后面对学习和生活的困境时,你会怎样应对?

3.中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想源远流长,丰富多彩。“和”既被视为诞育万物的本源,也被看做修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。“和”文化在今天又被赋予了怎样的含义?让我们一起走进今天的综合性学习活动,完成下列任务。

(1)【理解“和”之义】

“和”为会意字,《说文》曰:“和,相应也”,其本义为:呼应,应和;《尔雅》载“和,谐也”中“和”义则引申为: ;“和蔼”的“和”意为 。

(2)【知晓“和”用语】

从括号中选出恰当的词语填入横线。

你被评为校“礼仪之星”,学校委托你邀请市礼仪专家梁教授来校做讲座。

见面时,你会说:“梁教授,① (久违 久仰)大名!”

呈邀请函时,你会说:“梁教授,敬请② (莅临 光临)指导!”

临别时,梁教授赠书一本,你会说:“您的大作一定认真③ (阅读 拜读)!”

(3)【探究“和”内涵】

孔子说:“君子和而不同,小人同而不和。”(《论语 子路》)。①其中“和而不同”的思想,不仅是一种对待世界的哲学态度,更是一种人际交往的方式。“和而不同”已经成为中华民族传统文化的核心命题之一。当然,重视“和”的思想,对“和”与“同”内涵的思考并不始于孔子,也不止于孔子。②“和而不同”是指能够听取别人的意见,但勇于保持自己不同的看法,可以与陌生多元的“他者”和谐共存,但又不会湮灭“我”的独立性。

第①句有语病,请提出修改意见:

第②句标点有误,请提出修改意见:

(4)【宣传“和”文化】

八(1)班小记者到荣获“中国好人”称号的马林英所住的界首市泉阳镇王烈桥村去采集孝亲爱老素材。马林英的一个邻居评价她:“她最可贵的是待人和气,义务照顾孤寡老人二十多年,对长辈很孝顺、很敬重,亲人间很和睦。”另一位邻居评价她“她这个人最是心地善良,几十年来知书明理,和周围人相处融洽。”请你依据邻居的谈话,仿照后句,在横线上补写前句,形成一条宣传标语。

宣传标语: ,知书明理善为先。

二.阅读

4.阅读回答问题。

材料一

近日,来自沈阳歌舞团的古典舞作品《簪花仕女》登陆河南卫视,再度出圈。舞蹈视频转载量居高不下,引发网友热议。该作品编创灵感来源于辽宁省博物馆的镇馆之宝唐代名画《簪花仕女图》,今年初,同样来自这一国宝级文物的文创产品“簪花”系列首饰,也同样受到了全网的追捧,更是引发了辽博文创的出圈。

(摘编自《辽宁省博物馆镇馆之宝<簪花仕女图>再出圈》,《辽沈晚报》2024年4月24日)

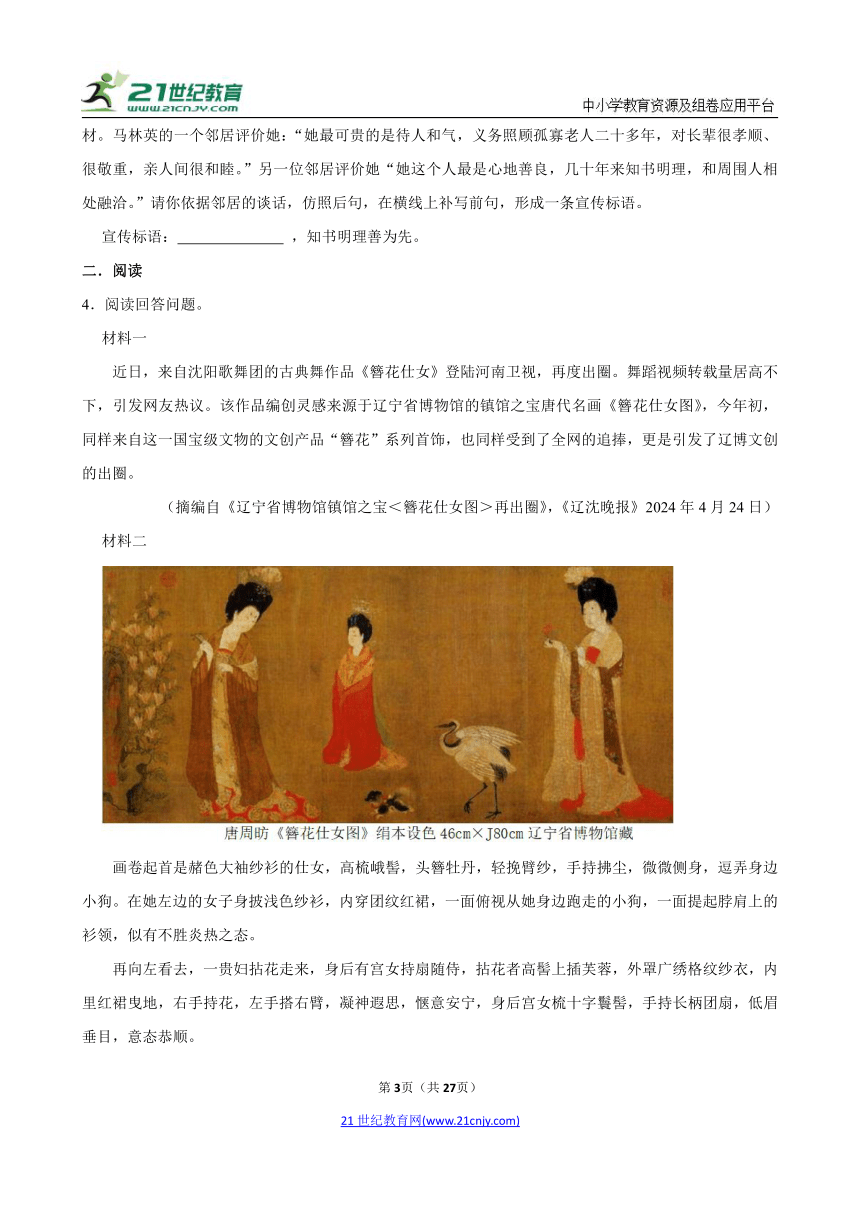

材料二

画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹,轻挽臂纱,手持拂尘,微微侧身,逗弄身边小狗。在她左边的女子身披浅色纱衫,内穿团纹红裙,一面俯视从她身边跑走的小狗,一面提起脖肩上的衫领,似有不胜炎热之态。

再向左看去,一贵妇拈花走来,身后有宫女持扇随侍,拈花者高髻上插芙蓉,外罩广绣格纹纱衣,内里红裙曳地,右手持花,左手搭右臂,凝神遐思,惬意安宁,身后宫女梳十字鬟髻,手持长柄团扇,低眉垂目,意态恭顺。

再往后,是一位朱红纱衣的贵妇款步而来,髻插海棠,双手交叠垂于身前,神情庄凝。

画面的终段,绘以仕女于辛夷花(紫玉兰)前扑蝶,身披赭色罩衫,长裙曳地,身姿婀娜,高梳的发髻上一朵怒放的牡丹,一手擒住飞舞的蝴蝶,一边又回身逗引欢快奔跑的小狗,顾盼间步摇频颤,真有“云鬓花颜金步摇”的诗意。

(摘编自“大系”名画赏析:《簪花仕女图》,“宁波文艺”)

材料三

簪花,这一古老的传统习俗,承载着丰富的文化内涵和历史记忆。在古代,簪花主要用鲜花制作,但也有用其他材料如绸、绢、罗等仿制的。随着时间的推移,簪花的材质和形制逐渐丰富,出现了像生花、人造花等不同品种。福建地区簪花的制作工艺十分精湛,常见的有牡丹花、梅花、水仙花和兰花等。簪花在福建不仅用于装饰发髻,还被用作权衡发髻的式样、卡住头发以及增添头部的美感的工具。此外,簪花还有一定的实用价值,如簪花上的小钩可以用来挂住头发,防止头发散乱。

在现代社会中,簪花逐渐演变成一种时尚和艺术,关注新生代的审美需求,成为他们表达个性和品味的方式。如在婚礼、演出、文化活动等场合,人们会选择佩戴簪花来增添魅力。

(摘编自“搜狐网”2024年4月28日)

材料四

泉州簪花起源于宋代,距今已有近千年的历史。它源于古代宫廷仕女的发饰,后来逐渐演变为一种独特的手工艺品。泉州簪花被誉为“花中仙子”,以其细腻、精致、典雅的风格而著称。近年来,丰泽区蟳埔女多次被邀请到新加坡、马来西亚等国家进行文化交流,吸引了欧洲、美洲、中东等地文化交流团来参观体验。

目前,在丰富簪花围等体验的同时,丰泽区聚焦游客多样化需求,围绕文旅消费全场景,着力在提升旅游服务品质上下功夫,如完善配套设施,提供周到服务,健全安全保障措施,等等。泉州正不断挖掘、探索、完善,持续借势,引客更留客,推动“网红”“爆款”成为“长红”。

(摘编自《古韵簪花绽放非遗风华》2024年3月22日)

(1)下列对以上材料的理解和判断,不正确的一项是

A.古典舞作品《簪花仕女》以及文创产品“簪花”系列首饰都受到大众的追捧。

B.名画《簪花仕女图》有助于我们了解唐代女性的穿着、形态、生活习惯等文化。

C.从古至今,鲜花都是簪花的主要材质,随着时代发展,簪花的材质变得丰富。

D.被誉为“花中仙子”的泉州簪花历史悠久,已演变成一种独特的手工艺品。

(2)材料二是按照什么说明顺序介绍《簪花仕女图》的?有什么作用?

(3)文创社准备开展“簪花宣传”活动,小文同学设计了宣传海报。请你结合材料二和材料三,简述他如此设计的理由。

(4)结合簪花火出圈的原因,谈谈我们该如何弘扬非遗文化。

5.阅读下面的文字,回答问题。

外婆的繁花

曹伟明

①小时候,我寄养在浙东古镇的外婆家。记忆中,我那虽不富裕却又十分爱花的外婆,总在老屋的天井里,翠竹织篱,种花植草,让春兰秋菊,以及不同的盆花点缀其间,把大自然的美色迎入家中,为原本平淡的岁月,增添了生活的情趣。外婆家一步一景,随处见花,满屋花香,让我感受到了江南古镇“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”的诗性意境。

②童年的我最喜见花开,见花落。外婆最善以花美容。她总是将自己一头乌黑锃亮的头发梳理得柔顺光滑,然后盘成发髻,并在发髻上佩戴一朵灵动的鲜花。春天的蔷薇、杜鹃、玫瑰,夏天的栀子、茉莉、珠兰,秋天的木樨、建兰、菊花,冬天的芙蓉、山茶、蜡梅,一年四季,应有尽有,仿佛在外婆的发髻上开起了“花博会”。外婆的发髻,又犹如二十四节气,成了繁花物候的创意,别具一格。待到农历六月,古镇的山野里,那一簇簇凤仙花挤挤挨挨,肆意绽放,外婆总会带着我一同上山采撷。她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。两三天后除去包裹的叶子,指甲上就会现出半轮朱印,似新月弯弯,如晓星灿然,数月不褪色,胜似现在流行的美甲,在那时却是一种不花钱的审美享受。擅长女红的外婆,平时不仅会把自己打扮得光鲜靓丽,而且会把山野的鲜花,融入自己的生活之中,缝绣在自己的衣衫、布鞋上,让自己的形象融于鲜花,呈现出一种“青莲衫子藕荷裳,透额垂髻淡淡妆”的自然朴素之美。

③“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐。外婆自己酿酒、制酱,并以花浸酒、酿酱,使美酒更加香醇可口,花酱更有天然的味道。外婆的这些私人创制的特产,既可祛病健身,又能延年益寿。外婆酿制出的桂花酒、玫瑰酒、菊花酒以及桂花酱、玫瑰酱等,引得左邻右舍争相前来品尝。每逢节庆日,外婆总是提前准备好各色鲜花,给我制作花馔。桂花汤圆、桂花年糕、桂花糖芋艿等美味甜品,以及氽玉兰花、莲花豆腐、菊花鱼圆等精美菜肴,都是我的心头爱,让我有了舌尖上的享受。

④每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面。到了农历的百花生日,嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。她告诉我,这是在给花卉“赏红”,若是这天不赏红,花树就会被气死,这就像年三十夜里小朋友收取“压岁包”一样。最后,她会意味深长地说一句:“待花如待人。”

⑤如今,人们的生活越来越好,在花开的日子里,外婆的花俗却渐渐消泯和失传了。但是,令人开心的是,自然界的“繁花”依然盛开。江南的街巷里坊,陈列着各色鲜艳的花卉盆景,人们对花的喜爱和迷恋程度只增不减,寄情于花,让生命的四季皆染花香。现代农村更是顺势而为,不少花卉基地大力发展特色花卉种植产业,为乡村振兴增色添香。

⑥外婆的繁花习俗和“花文化”的创意,确实是一笔新时代文商农旅融合的“好生意”,这乡愁值得留存和发扬光大。每一个花开的世界,生活永远精彩,我愿外婆喜爱的繁花,永远繁华。

(摘编自2024年3月21日《新民晚报》,有删改)

(1)下列对文章相关内容和艺术特色的理解赏析,不正确的一项是

A.第①段写外婆在家中种花植草,表明外婆是一个十分爱花、富有生活情趣的人。

B.第⑤⑥段描写现代生活中“繁花”盛开的种种表现,表达了对传统“花文化”的赞美和对生活的美好祝愿。

C.文中多处引用古诗词,古诗词是文章重要的细节,也是贯穿全文的线索。

D.文章通过描绘外婆爱花的种种表现,赞颂了外婆高雅的生活情趣和对传统文化的坚守。

(2)寄情于花,生活皆染花香。请梳理第②~⑤段内容,概括出花的作用并填写在相应横线上。

第②段:以花美容 第③段:A

第④段:B 第⑤段:以花兴农

(3)请按括号中的要求赏析语句。

①她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。(从描写方法的角度赏析)

②嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。(从加点词的角度赏析)

(4)文章以花写人,请结合文章内容,简要分析外婆具有哪些优秀品质。

(5)文章以《外婆的繁花》为标题有什么好处?

6.阅读下文,完成各题。

[甲]虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

[乙]君子学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不迭于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚①决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①[奚]怎么。

(1)解释下列加点的词。

①教然后知困

②教学相长也

③非问无以广识

④而或不达于事

(2)用“/”为下面两个句子标出停顿。(每句标一处)

①教然后知困

②君子学必好问

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

①《兑命》曰“学学半”。

②好学而不勤问,非真能好学者也。

(4)请联系你的学习经历,选择甲文或乙文的一个观点谈谈你的理解。

三.作文

7.请阅读下面的文字,按要求作文。

柳宗元路遇小石潭,渔人偶入桃花源。阅读中随文字寻胜探幽,实践中任活力纵情飞扬……无论你开启一段怎样的行程,只要有所收获,就不虚此行。

请以“不虚此行”为题目,写一篇作文。可写实,可想象。

【提示和要求】(1)不限定文体(诗歌除外);(2)文中不要透露你个人的身份信息;(3)抄袭是不良行为,请不要照搬别人的文章;(4)不少于600字。

解析

1.默写。

(1)诗人总有一颗博大的悲悯之心。杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中用“ 何时眼前突兀见此屋 , 吾庐独破受冻死亦足 ”表达了为天下寒士有其居而不顾己身的济世情怀;白居易《卖炭翁》中“ 满面尘灰烟火色 , 两鬓苍苍十指黑 ”两句运用外貌描写,表现了卖炭老人劳动的艰辛和生活的艰难。

(2)古文有各种各样的优美的图画,给人以美的熏陶和享受。陶渊明《桃花源记》中有“ 芳草鲜美 , 落英缤纷 ”的桃林美景;柳宗元《小石潭记》中有“ 俶尔远逝 , 往来翕忽 ”动静相宜、灵活有趣的游鱼图;庄子《北冥有鱼》中有“ 怒而飞 , 其翼若垂天之云 ”大鹏展翅翱翔图。

【答案】(1)何时眼前突兀见此屋 (重点字:兀)

吾庐独破受冻死亦足 (重点字:庐)

满面尘灰烟火色 两鬓苍苍十指黑(重点字:鬓)

(2)芳草鲜美 落英缤纷

俶尔远逝 往来翕忽 (重点字:俶)

怒而飞 其翼若垂天之云(重点字:翼)

【分析】本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

【解答】答案:

(1)何时眼前突兀见此屋 (重点字:兀)

吾庐独破受冻死亦足 (重点字:庐)

满面尘灰烟火色 两鬓苍苍十指黑(重点字:鬓)

(2)芳草鲜美 落英缤纷

俶尔远逝 往来翕忽 (重点字:俶)

怒而飞 其翼若垂天之云(重点字:翼)

【点评】为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴。1.保持良好的心态,培养识记兴趣。2.多种方式相结合,提高识记效果。3.提倡使用名句,巩固识记成果。4.留心特别词句,规避识记误区。

2.《钢铁是怎样炼成的》中保尔 柯察金是很多年轻人的榜样,他身上的精神品质值得学习。请你阅读以下文段,完成问题。

【甲】

“用不着开群众大会了,这里谁也用不着gǔ动。托卡列夫,你说得对,他们真是无价之宝,钢铁就是这样炼成的!”

【乙】

今天柯察金第一次独自到花园里去散步。他屡次问我,他什么时候可以出院。我告诉他说快了。现在我明白他疼痛的时候为什么不呻吟的道理了。我问他为什么不呻吟时,他回答说:“您读读《_____》,就明白了。”

(陆军医院尼娜医生的日记)

(1)根据拼音写出相应的汉字,给加点的字注音。

①gǔ 鼓 动

②屡 lǚ 次

③呻吟 yín

(2)与选段中的“群众大会”短语结构类型相同的一项是 A

A.无价之宝

B.炼成钢铁

C.用不着

D.我明白

(3)【甲】文段 朱赫来 (人名)到修铁路的工地视察时说的,保尔就是在他的影响下逐步走上了革命道路。【乙】文段中保尔推荐尼娜医生看的书是《 牛虻 》,这本书带给保尔的影响: 保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)每个人在追求理想的过程中都会遇到困难和挫折,学习了保尔的精神,结合自己的经历,说说今后面对学习和生活的困境时,你会怎样应对?

【答案】(1)①鼓

②lǚ

③yín

(2)A

(3)朱赫来 牛虻 保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)示例:保尔理想坚定、意志坚强,最终成长为钢铁般的无产阶级革命战士,这启示我们面对学习和生活的困境要以理想和榜样来激励自己,勇敢地面对并战胜困难,奋发努力,砥砺前行。

【分析】(1)本题考查字音字形。

①“gǔ动”的“gǔ”应写作“鼓”。

②“屡次”的“屡”应读作“lǚ”。

③“呻吟”的“吟”应读作“yín”。

(2)本题考查短语。“群众大会”是偏正短语。“无价之宝”是偏正短语。“炼成钢铁”是动宾短语。“用不着”是补充短语。“我明白”是主谓短语。

故选:A。

(3)本题考查对名著人物和情节的把握。根据“用不着开群众大会了。这里谁也用不着鼓动。托卡列夫,你说的对,他们真是无价之宝。钢铁就是这样炼成的”可知,这是朱赫来到修铁路的工地视察时说的。这段话是陆军医院青年医生尼娜 弗拉基米罗夫娜的日记节选,文段中保尔推荐尼娜医生看的书是《牛虻》。《牛虻》是爱尔兰作家伏尼契所创作的长篇小说。书中“不管我活着,还是我死去,我都是一只牛虻,快乐地飞来飞去!”这句话是“牛虻”一生最好的写照,他作为一只“不断叮咬意大利基督教会、令人民觉醒”的“牛虻”,为国家的独立统一献出了自己的一腔热血,成为意大利民族独立历史上浓墨重彩的一笔!阅读《牛虻》,那些有关斗争、信仰、牺牲的故事,都令人无比震撼、动容。这本书给保尔的影响主要有:保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)本题考查对名著情节和人物的把握。根据保尔的经历,可从树立远大理想、向榜样学习、积极投身革命事业等角度分析作答。

示例:保尔从一个不懂事的少年到成为一个忠于革命的布尔什维克战士,再到双目失明却坚强不屈创作小说,成为一块坚强钢铁(是指他的精神)的故事。这是一部带有自传味道的小说,它赞扬了在绝望的命运中仍坚强不屈,向命运挑战的精神。鞭挞了资本主义的丑陋与只会作威作福的贵人,表现了作者对命运的抗争。

【解答】(1)①鼓

②lǚ

③yín

(2)A

(3)朱赫来 牛虻 保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)示例:保尔理想坚定、意志坚强,最终成长为钢铁般的无产阶级革命战士,这启示我们面对学习和生活的困境要以理想和榜样来激励自己,勇敢地面对并战胜困难,奋发努力,砥砺前行。

【点评】综合读写题给出一段材料,考查学生的审题能力、组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

3.中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想源远流长,丰富多彩。“和”既被视为诞育万物的本源,也被看做修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。“和”文化在今天又被赋予了怎样的含义?让我们一起走进今天的综合性学习活动,完成下列任务。

(1)【理解“和”之义】

“和”为会意字,《说文》曰:“和,相应也”,其本义为:呼应,应和;《尔雅》载“和,谐也”中“和”义则引申为: 和谐,平和 ;“和蔼”的“和”意为 温和 。

(2)【知晓“和”用语】

从括号中选出恰当的词语填入横线。

你被评为校“礼仪之星”,学校委托你邀请市礼仪专家梁教授来校做讲座。

见面时,你会说:“梁教授,① 久仰 (久违 久仰)大名!”

呈邀请函时,你会说:“梁教授,敬请② 莅临 (莅临 光临)指导!”

临别时,梁教授赠书一本,你会说:“您的大作一定认真③ 拜读 (阅读 拜读)!”

(3)【探究“和”内涵】

孔子说:“君子和而不同,小人同而不和。”(《论语 子路》)。①其中“和而不同”的思想,不仅是一种对待世界的哲学态度,更是一种人际交往的方式。“和而不同”已经成为中华民族传统文化的核心命题之一。当然,重视“和”的思想,对“和”与“同”内涵的思考并不始于孔子,也不止于孔子。②“和而不同”是指能够听取别人的意见,但勇于保持自己不同的看法,可以与陌生多元的“他者”和谐共存,但又不会湮灭“我”的独立性。

第①句有语病,请提出修改意见: 把“对待世界的哲学态度”和“人际交往的方式”调换位置。

第②句标点有误,请提出修改意见: 将“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号改为分号。

(4)【宣传“和”文化】

八(1)班小记者到荣获“中国好人”称号的马林英所住的界首市泉阳镇王烈桥村去采集孝亲爱老素材。马林英的一个邻居评价她:“她最可贵的是待人和气,义务照顾孤寡老人二十多年,对长辈很孝顺、很敬重,亲人间很和睦。”另一位邻居评价她“她这个人最是心地善良,几十年来知书明理,和周围人相处融洽。”请你依据邻居的谈话,仿照后句,在横线上补写前句,形成一条宣传标语。

宣传标语: 孝亲敬长和为贵 ,知书明理善为先。

【答案】(1)示例:和谐,平和;温和。

(2)示例:①久仰 ②莅临 ③拜读

(3)①示例:把“一种对待世界的哲学态度”和“一种人际交往的方式”调换位置。

②将“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号改为分号。

(4)示例:孝亲敬长和为贵

【分析】(1)本题考查字词含义。根据“和,相应也”,“和”是声音的相应,是一种声音对另一种声音的反应,推测“和”的本义为“呼应,应和”;“和,谐也”中“谐”是和睦、和谐之意,所以这里的“和”使用的是引申义,即“和谐,平和”。“和蔼”意思指人性情温和,“和”是“温和”。

(2)本题考查表达得体。

①久违:客套话,好久没见。久仰:客套话,仰慕已久(初次见面时说)。根据“不见”的提示,选“久仰”恰当。

②莅临:来临(多用于贵宾)。光临:敬称他人的来访的敬辞。根据“指导”的提示,选“莅临”恰当。

③阅读:看(书报等)并领会其内容。拜读:读别人作品或书信的敬辞。根据“您的大作”的提示,选“拜读”恰当。

(3)①本题考查病句的辨析与修改。第②句语序不当,应将“一种对待世界的哲学态度”“一种人际交往的方式”调换位置。

②本题考查标点符号。“‘和而不同’是指能够听取别人的意见,但勇于保持自己不同的看法”和“可以与陌生多元的‘他者’和谐共存,但又不会湮灭‘我’的独立性”是并列分句,故第⑤句“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号应该为分号。

(4)本题考查拟写标语。根据“对长辈很孝顺、很敬重,亲人间很和睦”可拟写为:孝亲敬长和为贵。

【解答】答案:

(1)示例:和谐,平和;温和。

(2)示例:①久仰 ②莅临 ③拜读

(3)①示例:把“一种对待世界的哲学态度”和“一种人际交往的方式”调换位置。

②将“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号改为分号。

(4)示例:孝亲敬长和为贵

【点评】综合读写题给出一段材料,考查学生的审题能力、组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

4.阅读回答问题。

材料一

近日,来自沈阳歌舞团的古典舞作品《簪花仕女》登陆河南卫视,再度出圈。舞蹈视频转载量居高不下,引发网友热议。该作品编创灵感来源于辽宁省博物馆的镇馆之宝唐代名画《簪花仕女图》,今年初,同样来自这一国宝级文物的文创产品“簪花”系列首饰,也同样受到了全网的追捧,更是引发了辽博文创的出圈。

(摘编自《辽宁省博物馆镇馆之宝<簪花仕女图>再出圈》,《辽沈晚报》2024年4月24日)

材料二

画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹,轻挽臂纱,手持拂尘,微微侧身,逗弄身边小狗。在她左边的女子身披浅色纱衫,内穿团纹红裙,一面俯视从她身边跑走的小狗,一面提起脖肩上的衫领,似有不胜炎热之态。

再向左看去,一贵妇拈花走来,身后有宫女持扇随侍,拈花者高髻上插芙蓉,外罩广绣格纹纱衣,内里红裙曳地,右手持花,左手搭右臂,凝神遐思,惬意安宁,身后宫女梳十字鬟髻,手持长柄团扇,低眉垂目,意态恭顺。

再往后,是一位朱红纱衣的贵妇款步而来,髻插海棠,双手交叠垂于身前,神情庄凝。

画面的终段,绘以仕女于辛夷花(紫玉兰)前扑蝶,身披赭色罩衫,长裙曳地,身姿婀娜,高梳的发髻上一朵怒放的牡丹,一手擒住飞舞的蝴蝶,一边又回身逗引欢快奔跑的小狗,顾盼间步摇频颤,真有“云鬓花颜金步摇”的诗意。

(摘编自“大系”名画赏析:《簪花仕女图》,“宁波文艺”)

材料三

簪花,这一古老的传统习俗,承载着丰富的文化内涵和历史记忆。在古代,簪花主要用鲜花制作,但也有用其他材料如绸、绢、罗等仿制的。随着时间的推移,簪花的材质和形制逐渐丰富,出现了像生花、人造花等不同品种。福建地区簪花的制作工艺十分精湛,常见的有牡丹花、梅花、水仙花和兰花等。簪花在福建不仅用于装饰发髻,还被用作权衡发髻的式样、卡住头发以及增添头部的美感的工具。此外,簪花还有一定的实用价值,如簪花上的小钩可以用来挂住头发,防止头发散乱。

在现代社会中,簪花逐渐演变成一种时尚和艺术,关注新生代的审美需求,成为他们表达个性和品味的方式。如在婚礼、演出、文化活动等场合,人们会选择佩戴簪花来增添魅力。

(摘编自“搜狐网”2024年4月28日)

材料四

泉州簪花起源于宋代,距今已有近千年的历史。它源于古代宫廷仕女的发饰,后来逐渐演变为一种独特的手工艺品。泉州簪花被誉为“花中仙子”,以其细腻、精致、典雅的风格而著称。近年来,丰泽区蟳埔女多次被邀请到新加坡、马来西亚等国家进行文化交流,吸引了欧洲、美洲、中东等地文化交流团来参观体验。

目前,在丰富簪花围等体验的同时,丰泽区聚焦游客多样化需求,围绕文旅消费全场景,着力在提升旅游服务品质上下功夫,如完善配套设施,提供周到服务,健全安全保障措施,等等。泉州正不断挖掘、探索、完善,持续借势,引客更留客,推动“网红”“爆款”成为“长红”。

(摘编自《古韵簪花绽放非遗风华》2024年3月22日)

(1)下列对以上材料的理解和判断,不正确的一项是 C

A.古典舞作品《簪花仕女》以及文创产品“簪花”系列首饰都受到大众的追捧。

B.名画《簪花仕女图》有助于我们了解唐代女性的穿着、形态、生活习惯等文化。

C.从古至今,鲜花都是簪花的主要材质,随着时代发展,簪花的材质变得丰富。

D.被誉为“花中仙子”的泉州簪花历史悠久,已演变成一种独特的手工艺品。

(2)材料二是按照什么说明顺序介绍《簪花仕女图》的?有什么作用?

(3)文创社准备开展“簪花宣传”活动,小文同学设计了宣传海报。请你结合材料二和材料三,简述他如此设计的理由。

(4)结合簪花火出圈的原因,谈谈我们该如何弘扬非遗文化。

【答案】(1)C

(2)空间顺序。作用:清晰地展现了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,从而展现了唐代女性的风采。

(3)①材料二介绍了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,展现了唐代女性的风采,小文同学据此设计出具有古典美的女性形象,吸引大众目光。②材料三提到簪花在古代主要用于装饰发髻,小文同学据此将簪花戴在女性发髻上,宣传了簪花的传统用法。

(4)①借助现代科技手段,创新宣传形式。比如,借助短视频平台,进行直播宣传。②挖掘非遗文化的内涵,与现代生活相结合,设计出既实用又美观的产品,如簪花系列首饰。③举办非遗文化体验活动,吸引大众参与,如丰泽区围绕文旅消费全场景,着力提升旅游服务品质。

【分析】这是一组关于簪花的材料阅读。第一题考查对材料的理解和判断;第二题考查说明顺序及其作用;第三题考查宣传海报的设计理由;第四题考查谈认识、看法。

【解答】(1)ABD.正确。

C.有误,根据材料三“在古代,簪花主要用鲜花制作,但也有用其他材料如绸、绢、罗等仿制的”,可知“从古至今,鲜花都是簪花的主要材质”说法错误。

故选:C。

(2)材料二按照画卷起首到终段的顺序,即从左到右的空间顺序,依次介绍了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,如“画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹”“再向左看去,一贵妇拈花走来”“再往后,是一位朱红纱衣的贵妇款步而来”“画面的终段,绘以仕女于辛夷花(紫玉兰)前扑蝶”,这样写清晰地展现了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,从而展现了唐代女性的风采。

(3)根据材料二“画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹,轻挽臂纱,手持拂尘,微微侧身,逗弄身边小狗”等对各位仕女的姿态和神情的介绍,可知材料二展现了唐代女性的风采,因此小文同学据此设计出具有古典美的女性形象,吸引大众目光;根据材料三“簪花在福建不仅用于装饰发髻,还被用作权衡发髻的式样、卡住头发以及增添头部的美感的工具”,可知簪花在古代主要用于装饰发髻,因此小文同学据此将簪花戴在女性发髻上,宣传了簪花的传统用法。

(4)根据材料一“该作品编创灵感来源于辽宁省博物馆的镇馆之宝唐代名画《簪花仕女图》,今年初,同样来自这一国宝级文物的文创产品‘簪花’系列首饰,也同样受到了全网的追捧”可知,我们可以借助现代科技手段,创新宣传形式,比如,借助短视频平台,进行直播宣传;根据材料三“在现代社会中,簪花逐渐演变成一种时尚和艺术,关注新生代的审美需求,成为他们表达个性和品味的方式。如在婚礼、演出、文化活动等场合,人们会选择佩戴簪花来增添魅力”可知,我们可以挖掘非遗文化的内涵,与现代生活相结合,设计出既实用又美观的产品,如簪花系列首饰;根据材料四“近年来,丰泽区蟳埔女多次被邀请到新加坡、马来西亚等国家进行文化交流,吸引了欧洲、美洲、中东等地文化交流团来参观体验”“目前,在丰富簪花围等体验的同时,丰泽区聚焦游客多样化需求,围绕文旅消费全场景,着力在提升旅游服务品质上下功夫,如完善配套设施,提供周到服务,健全安全保障措施,等等”可知,我们可以举办非遗文化体验活动,吸引大众参与,如丰泽区围绕文旅消费全场景,着力提升旅游服务品质。

答案:

(1)C

(2)空间顺序。作用:清晰地展现了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,从而展现了唐代女性的风采。

(3)①材料二介绍了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,展现了唐代女性的风采,小文同学据此设计出具有古典美的女性形象,吸引大众目光。②材料三提到簪花在古代主要用于装饰发髻,小文同学据此将簪花戴在女性发髻上,宣传了簪花的传统用法。

(4)①借助现代科技手段,创新宣传形式。比如,借助短视频平台,进行直播宣传。②挖掘非遗文化的内涵,与现代生活相结合,设计出既实用又美观的产品,如簪花系列首饰。③举办非遗文化体验活动,吸引大众参与,如丰泽区围绕文旅消费全场景,着力提升旅游服务品质。

【点评】信息筛选与辨析,要研读文章内容,梳理总结,归纳分析。

5.阅读下面的文字,回答问题。

外婆的繁花

曹伟明

①小时候,我寄养在浙东古镇的外婆家。记忆中,我那虽不富裕却又十分爱花的外婆,总在老屋的天井里,翠竹织篱,种花植草,让春兰秋菊,以及不同的盆花点缀其间,把大自然的美色迎入家中,为原本平淡的岁月,增添了生活的情趣。外婆家一步一景,随处见花,满屋花香,让我感受到了江南古镇“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”的诗性意境。

②童年的我最喜见花开,见花落。外婆最善以花美容。她总是将自己一头乌黑锃亮的头发梳理得柔顺光滑,然后盘成发髻,并在发髻上佩戴一朵灵动的鲜花。春天的蔷薇、杜鹃、玫瑰,夏天的栀子、茉莉、珠兰,秋天的木樨、建兰、菊花,冬天的芙蓉、山茶、蜡梅,一年四季,应有尽有,仿佛在外婆的发髻上开起了“花博会”。外婆的发髻,又犹如二十四节气,成了繁花物候的创意,别具一格。待到农历六月,古镇的山野里,那一簇簇凤仙花挤挤挨挨,肆意绽放,外婆总会带着我一同上山采撷。她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。两三天后除去包裹的叶子,指甲上就会现出半轮朱印,似新月弯弯,如晓星灿然,数月不褪色,胜似现在流行的美甲,在那时却是一种不花钱的审美享受。擅长女红的外婆,平时不仅会把自己打扮得光鲜靓丽,而且会把山野的鲜花,融入自己的生活之中,缝绣在自己的衣衫、布鞋上,让自己的形象融于鲜花,呈现出一种“青莲衫子藕荷裳,透额垂髻淡淡妆”的自然朴素之美。

③“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐。外婆自己酿酒、制酱,并以花浸酒、酿酱,使美酒更加香醇可口,花酱更有天然的味道。外婆的这些私人创制的特产,既可祛病健身,又能延年益寿。外婆酿制出的桂花酒、玫瑰酒、菊花酒以及桂花酱、玫瑰酱等,引得左邻右舍争相前来品尝。每逢节庆日,外婆总是提前准备好各色鲜花,给我制作花馔。桂花汤圆、桂花年糕、桂花糖芋艿等美味甜品,以及氽玉兰花、莲花豆腐、菊花鱼圆等精美菜肴,都是我的心头爱,让我有了舌尖上的享受。

④每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面。到了农历的百花生日,嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。她告诉我,这是在给花卉“赏红”,若是这天不赏红,花树就会被气死,这就像年三十夜里小朋友收取“压岁包”一样。最后,她会意味深长地说一句:“待花如待人。”

⑤如今,人们的生活越来越好,在花开的日子里,外婆的花俗却渐渐消泯和失传了。但是,令人开心的是,自然界的“繁花”依然盛开。江南的街巷里坊,陈列着各色鲜艳的花卉盆景,人们对花的喜爱和迷恋程度只增不减,寄情于花,让生命的四季皆染花香。现代农村更是顺势而为,不少花卉基地大力发展特色花卉种植产业,为乡村振兴增色添香。

⑥外婆的繁花习俗和“花文化”的创意,确实是一笔新时代文商农旅融合的“好生意”,这乡愁值得留存和发扬光大。每一个花开的世界,生活永远精彩,我愿外婆喜爱的繁花,永远繁华。

(摘编自2024年3月21日《新民晚报》,有删改)

(1)下列对文章相关内容和艺术特色的理解赏析,不正确的一项是 C

A.第①段写外婆在家中种花植草,表明外婆是一个十分爱花、富有生活情趣的人。

B.第⑤⑥段描写现代生活中“繁花”盛开的种种表现,表达了对传统“花文化”的赞美和对生活的美好祝愿。

C.文中多处引用古诗词,古诗词是文章重要的细节,也是贯穿全文的线索。

D.文章通过描绘外婆爱花的种种表现,赞颂了外婆高雅的生活情趣和对传统文化的坚守。

(2)寄情于花,生活皆染花香。请梳理第②~⑤段内容,概括出花的作用并填写在相应横线上。

第②段:以花美容 第③段:A 以花美食

第④段:B 以花美家 第⑤段:以花兴农

(3)请按括号中的要求赏析语句。

①她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。(从描写方法的角度赏析)

②嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。(从加点词的角度赏析)

(4)文章以花写人,请结合文章内容,简要分析外婆具有哪些优秀品质。

(5)文章以《外婆的繁花》为标题有什么好处?

【答案】(1)C

(2)A.以花美食

B.以花美家。

(3)①运用动作描写,“抓取”“捣烂”“挑”“涂”“包裹”等一系列动词,描写细致具体,表现了外婆爱美、爱生活的特点。

②“虔诚”是指恭敬而有诚意的态度,这里表现了外婆为百花庆生的郑重态度,体现了外婆对百花的喜爱和对生活的热爱之情。

(4)从外婆以花美容可知,外婆富有生活情趣、爱美、爱生活;从外婆善于以花做各种美食可知,外婆心灵手巧、善于烹饪;从春节以花装饰家里和为百花庆生可知,外婆讲究生活细节、注重仪式感。

(5)点明本文的主人公和主要内容;作为线索贯穿全文;新颖生动,能激发读者的阅读兴趣。

【分析】这是一篇散文,文章以“外婆的繁花”为线索,描写了外婆以花美容、以花美食、以花美家、以花兴农几件事,表达了作者对外婆和新生活的赞美之情。

【解答】(1)本题考查内容理解与评析。

ABD.正确;

C.有误,贯穿全文的线索事“外婆的繁花”,不是古诗词。

故选:C。

(2)本题考查内容理解与概括。

A.根据提示“第③段”和关键句“外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐”可知,答案为:以花美食。

B.根据提示“第④段”和关键句“每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面”可知,答案为:以花美家。

(3)本题考查句子赏析。

①“她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住”一句描写了外婆用凤仙花染指甲的过程,“抓取”“捣烂”“挑”“涂”“包裹”等一系列动词,描写细致具体,表现了外婆爱美、爱生活的特点。

②根据描写了外婆为百花过生日的情景,“虔诚”是指恭敬而有诚意的态度,这里表现了外婆为百花庆生的郑重态度,体现了外婆对百花的喜爱。

(4)本题考查人物形象评析。

根据“记忆中,我那虽不富裕却又十分爱花的外婆,总在老屋的天井里,翠竹织篱,种花植草,让春兰秋菊,以及不同的盆花点缀其间,把大自然的美色迎入家中,为原本平淡的岁月,增添了生活的情趣”可知,外婆富有生活情趣;

根据“外婆最善以花美容。她总是将自己一头乌黑锃亮的头发梳理得柔顺光滑,然后盘成发髻,并在发髻上佩戴一朵灵动的鲜花。春天的蔷薇、杜鹃、玫瑰,夏天的栀子、茉莉、珠兰,秋天的木樨、建兰、菊花,冬天的芙蓉、山茶、蜡梅,一年四季,应有尽有,仿佛在外婆的发髻上开起了‘花博会’……”可知,外婆爱美、爱生活;

根据“外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐。外婆自己酿酒、制酱,并以花浸酒、酿酱,使美酒更加香醇可口,花酱更有天然的味道。外婆的这些私人创制的特产,既可祛病健身,又能延年益寿”可知,外婆心灵手巧、善于烹饪;

根据“每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面”“到了农历的百花生日,嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺”可知,外婆讲究生活细节、注重仪式感。

(5)本题考查标题的作用。

文章以“外婆的繁花”为线索,描写了外婆以花美容、以花美食、以花美家、以花兴农几件事,表达了作者对外婆和新生活的赞美之情。根据 本文的主要内容和主旨可知,标题在内容上的作用是:点明本文的主人公和主要内容;结构上,作为线索贯穿全文;表达效果上,新颖生动,能激发读者的阅读兴趣。

答案:

(1)C

(2)A.以花美食B.以花美家。

(3)①运用动作描写,“抓取”“捣烂”“挑”“涂”“包裹”等一系列动词,描写细致具体,表现了外婆爱美、爱生活的特点。

②“虔诚”是指恭敬而有诚意的态度,这里表现了外婆为百花庆生的郑重态度,体现了外婆对百花的喜爱和对生活的热爱之情。

(4)从外婆以花美容可知,外婆富有生活情趣、爱美、爱生活;从外婆善于以花做各种美食可知,外婆心灵手巧、善于烹饪;从春节以花装饰家里和为百花庆生可知,外婆讲究生活细节、注重仪式感。

(5)点明本文的主人公和主要内容;作为线索贯穿全文;新颖生动,能激发读者的阅读兴趣。

【点评】阅读分析题是语文学科中常见的题目类型,完成此类题目的关键是要认真阅读短文,了解短文主要内容及主题,然后结合所给题目分析完成。

6.阅读下文,完成各题。

[甲]虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

[乙]君子学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不迭于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚①决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①[奚]怎么。

(1)解释下列加点的词。

①教然后知困 困惑。

②教学相长也 促进。

③非问无以广识 增加。

④而或不达于事 有时。

(2)用“/”为下面两个句子标出停顿。(每句标一处)

①教然后知困

②君子学必好问

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

①《兑命》曰“学学半”。

②好学而不勤问,非真能好学者也。

(4)请联系你的学习经历,选择甲文或乙文的一个观点谈谈你的理解。

【答案】(1)①困惑。

②促进。

③增加。

④有时。

(2)①教/然后知困

②君子/学必好问

(3)①《兑命》上说:“教人是学的一半。”

②喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。

(4)示例一:通过甲文我懂得教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”的道理。

示例二:通过乙文我懂得“君子之学必好问”的道理。懂得了学习一定要善于提问。

【分析】参考译文:

【甲】

即使有美味的食物,(如果)不去吃,(就)不会知道它的味道鲜美;即使有最好的道理,如果不去学习,就不会知道它的好处。因此通过学习之后才能知道自己不足的地方,通过教人之后才知道自己困惑不解的地方。知道(自己)有不足的地方,然后才能反思自己;知道(自己)困惑不解的地方,然后才能够自行刻苦钻研。所以说:教和学是互相促进的。《兑命》说:“教别人占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理。

【乙】

君子学习一定要喜欢提问。提问和学习,是相辅相成地进行的,不学习就无法提出疑问,不提出疑问就无法增加知识。喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。道理明白了,有时不能用于实践;懂得了那些大的道理,有时候不了解那些细节;如果放弃了提问,怎样解决呢?

【解答】(1)本题考查理解文言词语的意思。答题时先要弄清句子的意思,再根据句意来分析推断词义。

①句意为:通过教人之后才知道自己困惑不解的地方。困:困惑。

②句意为:教和学是互相促进的。长:促进。

③句意为:不提出疑问就无法增加知识。广:增加。

④句意为:有时候不了解那些细节。或:有时。

(2)本题考查朗读节奏的划分。

①句意为:通过教人之后才知道自己困惑不解的地方。故断为:教/然后知困。

②句意为:君子学习一定要喜欢提问。故断为:君子/学必好问。

(3)本题考查文言语句的翻译。答题时先要理解重点词语的意思,然后初步翻译,再根据现代汉语的习惯进行调整,做到文从字顺。直译为主,意译为辅。

①句的重点词有:第一个“学”,教。句意为:《兑命》上说:“教人是学的一半。”

②句的重点词有:好,喜欢;非,不是。句意为:喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。

(4)本题考查观点的表达。

甲文将“学”与“教”对举,如“学然后知不足,教然后知困”“教学相长也”“学学半”,阐述了“教”与“学”的关系,强调了“教学相长”的道理;乙文从“君子之学必好问。问与学,相辅而行者也”等句可知,阐述了“学”与“问”的关系,强调了“君子之学必好问”或“问与学,相辅而行者也”“问且先于学”的道理。

答案:

(1)①困惑。

②促进。

③增加。

④有时。

(2)①教/然后知困

②君子/学必好问

(3)①《兑命》上说:“教人是学的一半。”

②喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。

(4)示例一:通过甲文我懂得教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”的道理。

示例二:通过乙文我懂得“君子之学必好问”的道理。懂得了学习一定要善于提问。

【点评】解释文言词语要注意:

(1)平时注意积累并掌握常用常考的文言实词和虚词,根据平时积累判断其意思和用法。

(2)在学习时应灵活掌握。要熟记课文中的通假字、古今异义、一词多义、词类活用等。

(3)结合词语所在句子的句意推断词语的意思。

7.请阅读下面的文字,按要求作文。

柳宗元路遇小石潭,渔人偶入桃花源。阅读中随文字寻胜探幽,实践中任活力纵情飞扬……无论你开启一段怎样的行程,只要有所收获,就不虚此行。

请以“不虚此行”为题目,写一篇作文。可写实,可想象。

【提示和要求】(1)不限定文体(诗歌除外);(2)文中不要透露你个人的身份信息;(3)抄袭是不良行为,请不要照搬别人的文章;(4)不少于600字。

【答案】

不虚此行

闻到秋光,沐浴蝉鸣,你在走廊的那里,而我在这里。

——题记

刚入初秋,带有西瓜味的暑气还未消散。窗外有几棵高大的翠松,苍劲的虬枝如殷殷伸出的手臂过渡了高涨的艳阳,只在楼前的地上留下微妙变化的光圈。

窗外的麻雀在枝头上多嘴,手中的铅笔在纸上来来回回,一根根水笔如同一位绝世舞者在同学们的指尖转着圈。随着几位舞者的落幕,一沓答题卡从窗边接踵而至。整栋教学楼沸腾了起来,几位班委纷纷起身,手中无意间多了几张试卷。

我轻颤地抖开试卷,心渐渐被平复下来。忽地,语文课代表向我丢来了试卷,我慌忙地接住。那一圈、一横、一竖织成了张火红的蛛网,抹红了原先的白纸黑字。那接近两位数的分数犹如千斤顶,砸进了我心中的那片海。是史无前例的沮丧,我的手心已被捏出了汗。一句“语文老师有请”打断了我的思绪,携带着卷子。

平日里短短的走廊,今日却走出了前所未有的漫长。额上的汗水早已密集成珠,顺流而下。轻轻转动把手,推门而进。语文老师用她那深邃的目光示意我走到她身旁。只见她用那饱经沧桑的双手接过试卷,一言不发。蓝笔在纸上慈祥地摩擦,连点成线,连线成面,她画出许多条蓝线,终于打破了那洋溢在空气中的沉寂:“失分点都帮你划出了,得分点都在试卷上,能看得出?”她顿了顿,往我手中默默地塞了张餐巾纸说道:“阅读练习得不够,名著也不怎么背诵,平淡如白水。别紧张,做阅读题时可以尝试着圈点勾画,平日要多积累好词好句。一次失常不重要,我相信你下次能再考出好成绩。”

手指轻轻地抚摸着那些蓝线,在老师和蔼而又可亲切的目光中我恍惚地走出办公室。夕阳恣意地打在我身上。老师的话语如沐春风回荡在我耳边感谢您,老师。

您的谆谆教诲,让我不虚此行。是您,让我重鼓勇气,乘风破浪。感谢有您!

【分析】本题考查全命题作文。

1.审题立意。“不虚此行”这个题目的一个关键词“行”,“行”是出行的意思,可以理解为表面的意思,出行的过程,也许是走进了博物馆,也许是亲近了大自然,也许是探访了一位好友……另一关键词“不虚”说明此次的出行有意义。通过出行,你也许开阔了眼界,也许满足了好奇心,也许陶冶了性情,也许收获了友情。根据材料“柳宗元路遇小石潭,渔人偶入桃花源,阅读中随文字寻胜探幽,实践中任活力纵情飞扬……无论你开启一段怎样的行程,只要有所收获,就是不虚此行”和要求“可写实,可想象”可知,可以写实际的出行,而且这次出行带给你收获或感悟,也可以展开想象,随阅读中的文字去出游,收获更多的知识和启迪也行。

2.构思选材。写作时,思路打开,可实写一次出行,去哪里游玩了,见到了什么新鲜的事物,长了什么知识,遇到了什么样的事情,感受到了一些人物的什么品质。虚写看某类书籍,遇到了哪些人物,了解了他们的什么故事,他们有什么样的成功,他们的故事给了你怎样的人生启示,写出“不虚此行”的原因,注意详略得当,语言精美,结构精巧。

【解答】

不虚此行

闻到秋光,沐浴蝉鸣,你在走廊的那里,而我在这里。

——题记

刚入初秋,带有西瓜味的暑气还未消散。窗外有几棵高大的翠松,苍劲的虬枝如殷殷伸出的手臂过渡了高涨的艳阳,只在楼前的地上留下微妙变化的光圈。

窗外的麻雀在枝头上多嘴,手中的铅笔在纸上来来回回,一根根水笔如同一位绝世舞者在同学们的指尖转着圈。随着几位舞者的落幕,一沓答题卡从窗边接踵而至。整栋教学楼沸腾了起来,几位班委纷纷起身,手中无意间多了几张试卷。

我轻颤地抖开试卷,心渐渐被平复下来。忽地,语文课代表向我丢来了试卷,我慌忙地接住。那一圈、一横、一竖织成了张火红的蛛网,抹红了原先的白纸黑字。那接近两位数的分数犹如千斤顶,砸进了我心中的那片海。是史无前例的沮丧,我的手心已被捏出了汗。一句“语文老师有请”打断了我的思绪,携带着卷子。

平日里短短的走廊,今日却走出了前所未有的漫长。额上的汗水早已密集成珠,顺流而下。轻轻转动把手,推门而进。语文老师用她那深邃的目光示意我走到她身旁。只见她用那饱经沧桑的双手接过试卷,一言不发。蓝笔在纸上慈祥地摩擦,连点成线,连线成面,她画出许多条蓝线,终于打破了那洋溢在空气中的沉寂:“失分点都帮你划出了,得分点都在试卷上,能看得出?”她顿了顿,往我手中默默地塞了张餐巾纸说道:“来,阅读练习得不够,名著也不怎么背诵,平淡如白水。别紧张,做阅读题时可以尝试着圈点勾画,平日要多积累好词好句。一次失常不重要,我相信你下次能再考出好成绩。”

手指轻轻地抚摸着那些蓝线,在老师和蔼而又可亲切的目光中我恍惚地走出办公室。夕阳恣意地打在我身上。老师的话语如沐春风回荡在我耳边感谢您,老师。

您的谆谆教诲,让我不虚此行。是您,让我重鼓勇气,乘风破浪。感谢有您!

【点评】本文情感真挚,通过一次考试后的经历,展现了师生间温馨的互动与鼓励。作者细腻地描绘了初秋景象、考场氛围及内心的挣扎,使文章充满画面感与情感张力。语文老师以行动代替责备,用耐心与鼓励帮助学生重拾信心,展现了教育者的智慧与温情。结尾处对老师感激之情的抒发,自然流畅,深化了主题。全文语言优美,情感真挚,是一篇感人至深的佳作。

第1页(共1页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一.语言基础与应用

1.默写。

(1)诗人总有一颗博大的悲悯之心。杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中用“ , ”表达了为天下寒士有其居而不顾己身的济世情怀;白居易《卖炭翁》中“ , ”两句运用外貌描写,表现了卖炭老人劳动的艰辛和生活的艰难。

(2)古文有各种各样的优美的图画,给人以美的熏陶和享受。陶渊明《桃花源记》中有“ , ”的桃林美景;柳宗元《小石潭记》中有“ , ”动静相宜、灵活有趣的游鱼图;庄子《北冥有鱼》中有“ , ”大鹏展翅翱翔图。

2.《钢铁是怎样炼成的》中保尔 柯察金是很多年轻人的榜样,他身上的精神品质值得学习。请你阅读以下文段,完成问题。

【甲】

“用不着开群众大会了,这里谁也用不着gǔ动。托卡列夫,你说得对,他们真是无价之宝,钢铁就是这样炼成的!”

【乙】

今天柯察金第一次独自到花园里去散步。他屡次问我,他什么时候可以出院。我告诉他说快了。现在我明白他疼痛的时候为什么不呻吟的道理了。我问他为什么不呻吟时,他回答说:“您读读《_____》,就明白了。”

(陆军医院尼娜医生的日记)

(1)根据拼音写出相应的汉字,给加点的字注音。

①gǔ 动

②屡 次

③呻吟

(2)与选段中的“群众大会”短语结构类型相同的一项是

A.无价之宝

B.炼成钢铁

C.用不着

D.我明白

(3)【甲】文段 (人名)到修铁路的工地视察时说的,保尔就是在他的影响下逐步走上了革命道路。【乙】文段中保尔推荐尼娜医生看的书是《 》,这本书带给保尔的影响:

(4)每个人在追求理想的过程中都会遇到困难和挫折,学习了保尔的精神,结合自己的经历,说说今后面对学习和生活的困境时,你会怎样应对?

3.中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想源远流长,丰富多彩。“和”既被视为诞育万物的本源,也被看做修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。“和”文化在今天又被赋予了怎样的含义?让我们一起走进今天的综合性学习活动,完成下列任务。

(1)【理解“和”之义】

“和”为会意字,《说文》曰:“和,相应也”,其本义为:呼应,应和;《尔雅》载“和,谐也”中“和”义则引申为: ;“和蔼”的“和”意为 。

(2)【知晓“和”用语】

从括号中选出恰当的词语填入横线。

你被评为校“礼仪之星”,学校委托你邀请市礼仪专家梁教授来校做讲座。

见面时,你会说:“梁教授,① (久违 久仰)大名!”

呈邀请函时,你会说:“梁教授,敬请② (莅临 光临)指导!”

临别时,梁教授赠书一本,你会说:“您的大作一定认真③ (阅读 拜读)!”

(3)【探究“和”内涵】

孔子说:“君子和而不同,小人同而不和。”(《论语 子路》)。①其中“和而不同”的思想,不仅是一种对待世界的哲学态度,更是一种人际交往的方式。“和而不同”已经成为中华民族传统文化的核心命题之一。当然,重视“和”的思想,对“和”与“同”内涵的思考并不始于孔子,也不止于孔子。②“和而不同”是指能够听取别人的意见,但勇于保持自己不同的看法,可以与陌生多元的“他者”和谐共存,但又不会湮灭“我”的独立性。

第①句有语病,请提出修改意见:

第②句标点有误,请提出修改意见:

(4)【宣传“和”文化】

八(1)班小记者到荣获“中国好人”称号的马林英所住的界首市泉阳镇王烈桥村去采集孝亲爱老素材。马林英的一个邻居评价她:“她最可贵的是待人和气,义务照顾孤寡老人二十多年,对长辈很孝顺、很敬重,亲人间很和睦。”另一位邻居评价她“她这个人最是心地善良,几十年来知书明理,和周围人相处融洽。”请你依据邻居的谈话,仿照后句,在横线上补写前句,形成一条宣传标语。

宣传标语: ,知书明理善为先。

二.阅读

4.阅读回答问题。

材料一

近日,来自沈阳歌舞团的古典舞作品《簪花仕女》登陆河南卫视,再度出圈。舞蹈视频转载量居高不下,引发网友热议。该作品编创灵感来源于辽宁省博物馆的镇馆之宝唐代名画《簪花仕女图》,今年初,同样来自这一国宝级文物的文创产品“簪花”系列首饰,也同样受到了全网的追捧,更是引发了辽博文创的出圈。

(摘编自《辽宁省博物馆镇馆之宝<簪花仕女图>再出圈》,《辽沈晚报》2024年4月24日)

材料二

画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹,轻挽臂纱,手持拂尘,微微侧身,逗弄身边小狗。在她左边的女子身披浅色纱衫,内穿团纹红裙,一面俯视从她身边跑走的小狗,一面提起脖肩上的衫领,似有不胜炎热之态。

再向左看去,一贵妇拈花走来,身后有宫女持扇随侍,拈花者高髻上插芙蓉,外罩广绣格纹纱衣,内里红裙曳地,右手持花,左手搭右臂,凝神遐思,惬意安宁,身后宫女梳十字鬟髻,手持长柄团扇,低眉垂目,意态恭顺。

再往后,是一位朱红纱衣的贵妇款步而来,髻插海棠,双手交叠垂于身前,神情庄凝。

画面的终段,绘以仕女于辛夷花(紫玉兰)前扑蝶,身披赭色罩衫,长裙曳地,身姿婀娜,高梳的发髻上一朵怒放的牡丹,一手擒住飞舞的蝴蝶,一边又回身逗引欢快奔跑的小狗,顾盼间步摇频颤,真有“云鬓花颜金步摇”的诗意。

(摘编自“大系”名画赏析:《簪花仕女图》,“宁波文艺”)

材料三

簪花,这一古老的传统习俗,承载着丰富的文化内涵和历史记忆。在古代,簪花主要用鲜花制作,但也有用其他材料如绸、绢、罗等仿制的。随着时间的推移,簪花的材质和形制逐渐丰富,出现了像生花、人造花等不同品种。福建地区簪花的制作工艺十分精湛,常见的有牡丹花、梅花、水仙花和兰花等。簪花在福建不仅用于装饰发髻,还被用作权衡发髻的式样、卡住头发以及增添头部的美感的工具。此外,簪花还有一定的实用价值,如簪花上的小钩可以用来挂住头发,防止头发散乱。

在现代社会中,簪花逐渐演变成一种时尚和艺术,关注新生代的审美需求,成为他们表达个性和品味的方式。如在婚礼、演出、文化活动等场合,人们会选择佩戴簪花来增添魅力。

(摘编自“搜狐网”2024年4月28日)

材料四

泉州簪花起源于宋代,距今已有近千年的历史。它源于古代宫廷仕女的发饰,后来逐渐演变为一种独特的手工艺品。泉州簪花被誉为“花中仙子”,以其细腻、精致、典雅的风格而著称。近年来,丰泽区蟳埔女多次被邀请到新加坡、马来西亚等国家进行文化交流,吸引了欧洲、美洲、中东等地文化交流团来参观体验。

目前,在丰富簪花围等体验的同时,丰泽区聚焦游客多样化需求,围绕文旅消费全场景,着力在提升旅游服务品质上下功夫,如完善配套设施,提供周到服务,健全安全保障措施,等等。泉州正不断挖掘、探索、完善,持续借势,引客更留客,推动“网红”“爆款”成为“长红”。

(摘编自《古韵簪花绽放非遗风华》2024年3月22日)

(1)下列对以上材料的理解和判断,不正确的一项是

A.古典舞作品《簪花仕女》以及文创产品“簪花”系列首饰都受到大众的追捧。

B.名画《簪花仕女图》有助于我们了解唐代女性的穿着、形态、生活习惯等文化。

C.从古至今,鲜花都是簪花的主要材质,随着时代发展,簪花的材质变得丰富。

D.被誉为“花中仙子”的泉州簪花历史悠久,已演变成一种独特的手工艺品。

(2)材料二是按照什么说明顺序介绍《簪花仕女图》的?有什么作用?

(3)文创社准备开展“簪花宣传”活动,小文同学设计了宣传海报。请你结合材料二和材料三,简述他如此设计的理由。

(4)结合簪花火出圈的原因,谈谈我们该如何弘扬非遗文化。

5.阅读下面的文字,回答问题。

外婆的繁花

曹伟明

①小时候,我寄养在浙东古镇的外婆家。记忆中,我那虽不富裕却又十分爱花的外婆,总在老屋的天井里,翠竹织篱,种花植草,让春兰秋菊,以及不同的盆花点缀其间,把大自然的美色迎入家中,为原本平淡的岁月,增添了生活的情趣。外婆家一步一景,随处见花,满屋花香,让我感受到了江南古镇“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”的诗性意境。

②童年的我最喜见花开,见花落。外婆最善以花美容。她总是将自己一头乌黑锃亮的头发梳理得柔顺光滑,然后盘成发髻,并在发髻上佩戴一朵灵动的鲜花。春天的蔷薇、杜鹃、玫瑰,夏天的栀子、茉莉、珠兰,秋天的木樨、建兰、菊花,冬天的芙蓉、山茶、蜡梅,一年四季,应有尽有,仿佛在外婆的发髻上开起了“花博会”。外婆的发髻,又犹如二十四节气,成了繁花物候的创意,别具一格。待到农历六月,古镇的山野里,那一簇簇凤仙花挤挤挨挨,肆意绽放,外婆总会带着我一同上山采撷。她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。两三天后除去包裹的叶子,指甲上就会现出半轮朱印,似新月弯弯,如晓星灿然,数月不褪色,胜似现在流行的美甲,在那时却是一种不花钱的审美享受。擅长女红的外婆,平时不仅会把自己打扮得光鲜靓丽,而且会把山野的鲜花,融入自己的生活之中,缝绣在自己的衣衫、布鞋上,让自己的形象融于鲜花,呈现出一种“青莲衫子藕荷裳,透额垂髻淡淡妆”的自然朴素之美。

③“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐。外婆自己酿酒、制酱,并以花浸酒、酿酱,使美酒更加香醇可口,花酱更有天然的味道。外婆的这些私人创制的特产,既可祛病健身,又能延年益寿。外婆酿制出的桂花酒、玫瑰酒、菊花酒以及桂花酱、玫瑰酱等,引得左邻右舍争相前来品尝。每逢节庆日,外婆总是提前准备好各色鲜花,给我制作花馔。桂花汤圆、桂花年糕、桂花糖芋艿等美味甜品,以及氽玉兰花、莲花豆腐、菊花鱼圆等精美菜肴,都是我的心头爱,让我有了舌尖上的享受。

④每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面。到了农历的百花生日,嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。她告诉我,这是在给花卉“赏红”,若是这天不赏红,花树就会被气死,这就像年三十夜里小朋友收取“压岁包”一样。最后,她会意味深长地说一句:“待花如待人。”

⑤如今,人们的生活越来越好,在花开的日子里,外婆的花俗却渐渐消泯和失传了。但是,令人开心的是,自然界的“繁花”依然盛开。江南的街巷里坊,陈列着各色鲜艳的花卉盆景,人们对花的喜爱和迷恋程度只增不减,寄情于花,让生命的四季皆染花香。现代农村更是顺势而为,不少花卉基地大力发展特色花卉种植产业,为乡村振兴增色添香。

⑥外婆的繁花习俗和“花文化”的创意,确实是一笔新时代文商农旅融合的“好生意”,这乡愁值得留存和发扬光大。每一个花开的世界,生活永远精彩,我愿外婆喜爱的繁花,永远繁华。

(摘编自2024年3月21日《新民晚报》,有删改)

(1)下列对文章相关内容和艺术特色的理解赏析,不正确的一项是

A.第①段写外婆在家中种花植草,表明外婆是一个十分爱花、富有生活情趣的人。

B.第⑤⑥段描写现代生活中“繁花”盛开的种种表现,表达了对传统“花文化”的赞美和对生活的美好祝愿。

C.文中多处引用古诗词,古诗词是文章重要的细节,也是贯穿全文的线索。

D.文章通过描绘外婆爱花的种种表现,赞颂了外婆高雅的生活情趣和对传统文化的坚守。

(2)寄情于花,生活皆染花香。请梳理第②~⑤段内容,概括出花的作用并填写在相应横线上。

第②段:以花美容 第③段:A

第④段:B 第⑤段:以花兴农

(3)请按括号中的要求赏析语句。

①她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。(从描写方法的角度赏析)

②嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。(从加点词的角度赏析)

(4)文章以花写人,请结合文章内容,简要分析外婆具有哪些优秀品质。

(5)文章以《外婆的繁花》为标题有什么好处?

6.阅读下文,完成各题。

[甲]虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

[乙]君子学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不迭于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚①决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①[奚]怎么。

(1)解释下列加点的词。

①教然后知困

②教学相长也

③非问无以广识

④而或不达于事

(2)用“/”为下面两个句子标出停顿。(每句标一处)

①教然后知困

②君子学必好问

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

①《兑命》曰“学学半”。

②好学而不勤问,非真能好学者也。

(4)请联系你的学习经历,选择甲文或乙文的一个观点谈谈你的理解。

三.作文

7.请阅读下面的文字,按要求作文。

柳宗元路遇小石潭,渔人偶入桃花源。阅读中随文字寻胜探幽,实践中任活力纵情飞扬……无论你开启一段怎样的行程,只要有所收获,就不虚此行。

请以“不虚此行”为题目,写一篇作文。可写实,可想象。

【提示和要求】(1)不限定文体(诗歌除外);(2)文中不要透露你个人的身份信息;(3)抄袭是不良行为,请不要照搬别人的文章;(4)不少于600字。

解析

1.默写。

(1)诗人总有一颗博大的悲悯之心。杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中用“ 何时眼前突兀见此屋 , 吾庐独破受冻死亦足 ”表达了为天下寒士有其居而不顾己身的济世情怀;白居易《卖炭翁》中“ 满面尘灰烟火色 , 两鬓苍苍十指黑 ”两句运用外貌描写,表现了卖炭老人劳动的艰辛和生活的艰难。

(2)古文有各种各样的优美的图画,给人以美的熏陶和享受。陶渊明《桃花源记》中有“ 芳草鲜美 , 落英缤纷 ”的桃林美景;柳宗元《小石潭记》中有“ 俶尔远逝 , 往来翕忽 ”动静相宜、灵活有趣的游鱼图;庄子《北冥有鱼》中有“ 怒而飞 , 其翼若垂天之云 ”大鹏展翅翱翔图。

【答案】(1)何时眼前突兀见此屋 (重点字:兀)

吾庐独破受冻死亦足 (重点字:庐)

满面尘灰烟火色 两鬓苍苍十指黑(重点字:鬓)

(2)芳草鲜美 落英缤纷

俶尔远逝 往来翕忽 (重点字:俶)

怒而飞 其翼若垂天之云(重点字:翼)

【分析】本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

【解答】答案:

(1)何时眼前突兀见此屋 (重点字:兀)

吾庐独破受冻死亦足 (重点字:庐)

满面尘灰烟火色 两鬓苍苍十指黑(重点字:鬓)

(2)芳草鲜美 落英缤纷

俶尔远逝 往来翕忽 (重点字:俶)

怒而飞 其翼若垂天之云(重点字:翼)

【点评】为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴。1.保持良好的心态,培养识记兴趣。2.多种方式相结合,提高识记效果。3.提倡使用名句,巩固识记成果。4.留心特别词句,规避识记误区。

2.《钢铁是怎样炼成的》中保尔 柯察金是很多年轻人的榜样,他身上的精神品质值得学习。请你阅读以下文段,完成问题。

【甲】

“用不着开群众大会了,这里谁也用不着gǔ动。托卡列夫,你说得对,他们真是无价之宝,钢铁就是这样炼成的!”

【乙】

今天柯察金第一次独自到花园里去散步。他屡次问我,他什么时候可以出院。我告诉他说快了。现在我明白他疼痛的时候为什么不呻吟的道理了。我问他为什么不呻吟时,他回答说:“您读读《_____》,就明白了。”

(陆军医院尼娜医生的日记)

(1)根据拼音写出相应的汉字,给加点的字注音。

①gǔ 鼓 动

②屡 lǚ 次

③呻吟 yín

(2)与选段中的“群众大会”短语结构类型相同的一项是 A

A.无价之宝

B.炼成钢铁

C.用不着

D.我明白

(3)【甲】文段 朱赫来 (人名)到修铁路的工地视察时说的,保尔就是在他的影响下逐步走上了革命道路。【乙】文段中保尔推荐尼娜医生看的书是《 牛虻 》,这本书带给保尔的影响: 保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)每个人在追求理想的过程中都会遇到困难和挫折,学习了保尔的精神,结合自己的经历,说说今后面对学习和生活的困境时,你会怎样应对?

【答案】(1)①鼓

②lǚ

③yín

(2)A

(3)朱赫来 牛虻 保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)示例:保尔理想坚定、意志坚强,最终成长为钢铁般的无产阶级革命战士,这启示我们面对学习和生活的困境要以理想和榜样来激励自己,勇敢地面对并战胜困难,奋发努力,砥砺前行。

【分析】(1)本题考查字音字形。

①“gǔ动”的“gǔ”应写作“鼓”。

②“屡次”的“屡”应读作“lǚ”。

③“呻吟”的“吟”应读作“yín”。

(2)本题考查短语。“群众大会”是偏正短语。“无价之宝”是偏正短语。“炼成钢铁”是动宾短语。“用不着”是补充短语。“我明白”是主谓短语。

故选:A。

(3)本题考查对名著人物和情节的把握。根据“用不着开群众大会了。这里谁也用不着鼓动。托卡列夫,你说的对,他们真是无价之宝。钢铁就是这样炼成的”可知,这是朱赫来到修铁路的工地视察时说的。这段话是陆军医院青年医生尼娜 弗拉基米罗夫娜的日记节选,文段中保尔推荐尼娜医生看的书是《牛虻》。《牛虻》是爱尔兰作家伏尼契所创作的长篇小说。书中“不管我活着,还是我死去,我都是一只牛虻,快乐地飞来飞去!”这句话是“牛虻”一生最好的写照,他作为一只“不断叮咬意大利基督教会、令人民觉醒”的“牛虻”,为国家的独立统一献出了自己的一腔热血,成为意大利民族独立历史上浓墨重彩的一笔!阅读《牛虻》,那些有关斗争、信仰、牺牲的故事,都令人无比震撼、动容。这本书给保尔的影响主要有:保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)本题考查对名著情节和人物的把握。根据保尔的经历,可从树立远大理想、向榜样学习、积极投身革命事业等角度分析作答。

示例:保尔从一个不懂事的少年到成为一个忠于革命的布尔什维克战士,再到双目失明却坚强不屈创作小说,成为一块坚强钢铁(是指他的精神)的故事。这是一部带有自传味道的小说,它赞扬了在绝望的命运中仍坚强不屈,向命运挑战的精神。鞭挞了资本主义的丑陋与只会作威作福的贵人,表现了作者对命运的抗争。

【解答】(1)①鼓

②lǚ

③yín

(2)A

(3)朱赫来 牛虻 保尔作为红军战士在前线浴血奋战的时候为战友朗读《牛虻》以激励战友的斗志;保尔与病魔搏斗,对医生说自己的坚强意志来自《牛虻》;保尔与丽达重逢,保尔对自己过去牛虻式的爱情观感到遗憾。

(4)示例:保尔理想坚定、意志坚强,最终成长为钢铁般的无产阶级革命战士,这启示我们面对学习和生活的困境要以理想和榜样来激励自己,勇敢地面对并战胜困难,奋发努力,砥砺前行。

【点评】综合读写题给出一段材料,考查学生的审题能力、组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

3.中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想源远流长,丰富多彩。“和”既被视为诞育万物的本源,也被看做修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。“和”文化在今天又被赋予了怎样的含义?让我们一起走进今天的综合性学习活动,完成下列任务。

(1)【理解“和”之义】

“和”为会意字,《说文》曰:“和,相应也”,其本义为:呼应,应和;《尔雅》载“和,谐也”中“和”义则引申为: 和谐,平和 ;“和蔼”的“和”意为 温和 。

(2)【知晓“和”用语】

从括号中选出恰当的词语填入横线。

你被评为校“礼仪之星”,学校委托你邀请市礼仪专家梁教授来校做讲座。

见面时,你会说:“梁教授,① 久仰 (久违 久仰)大名!”

呈邀请函时,你会说:“梁教授,敬请② 莅临 (莅临 光临)指导!”

临别时,梁教授赠书一本,你会说:“您的大作一定认真③ 拜读 (阅读 拜读)!”

(3)【探究“和”内涵】

孔子说:“君子和而不同,小人同而不和。”(《论语 子路》)。①其中“和而不同”的思想,不仅是一种对待世界的哲学态度,更是一种人际交往的方式。“和而不同”已经成为中华民族传统文化的核心命题之一。当然,重视“和”的思想,对“和”与“同”内涵的思考并不始于孔子,也不止于孔子。②“和而不同”是指能够听取别人的意见,但勇于保持自己不同的看法,可以与陌生多元的“他者”和谐共存,但又不会湮灭“我”的独立性。

第①句有语病,请提出修改意见: 把“对待世界的哲学态度”和“人际交往的方式”调换位置。

第②句标点有误,请提出修改意见: 将“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号改为分号。

(4)【宣传“和”文化】

八(1)班小记者到荣获“中国好人”称号的马林英所住的界首市泉阳镇王烈桥村去采集孝亲爱老素材。马林英的一个邻居评价她:“她最可贵的是待人和气,义务照顾孤寡老人二十多年,对长辈很孝顺、很敬重,亲人间很和睦。”另一位邻居评价她“她这个人最是心地善良,几十年来知书明理,和周围人相处融洽。”请你依据邻居的谈话,仿照后句,在横线上补写前句,形成一条宣传标语。

宣传标语: 孝亲敬长和为贵 ,知书明理善为先。

【答案】(1)示例:和谐,平和;温和。

(2)示例:①久仰 ②莅临 ③拜读

(3)①示例:把“一种对待世界的哲学态度”和“一种人际交往的方式”调换位置。

②将“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号改为分号。

(4)示例:孝亲敬长和为贵

【分析】(1)本题考查字词含义。根据“和,相应也”,“和”是声音的相应,是一种声音对另一种声音的反应,推测“和”的本义为“呼应,应和”;“和,谐也”中“谐”是和睦、和谐之意,所以这里的“和”使用的是引申义,即“和谐,平和”。“和蔼”意思指人性情温和,“和”是“温和”。

(2)本题考查表达得体。

①久违:客套话,好久没见。久仰:客套话,仰慕已久(初次见面时说)。根据“不见”的提示,选“久仰”恰当。

②莅临:来临(多用于贵宾)。光临:敬称他人的来访的敬辞。根据“指导”的提示,选“莅临”恰当。

③阅读:看(书报等)并领会其内容。拜读:读别人作品或书信的敬辞。根据“您的大作”的提示,选“拜读”恰当。

(3)①本题考查病句的辨析与修改。第②句语序不当,应将“一种对待世界的哲学态度”“一种人际交往的方式”调换位置。

②本题考查标点符号。“‘和而不同’是指能够听取别人的意见,但勇于保持自己不同的看法”和“可以与陌生多元的‘他者’和谐共存,但又不会湮灭‘我’的独立性”是并列分句,故第⑤句“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号应该为分号。

(4)本题考查拟写标语。根据“对长辈很孝顺、很敬重,亲人间很和睦”可拟写为:孝亲敬长和为贵。

【解答】答案:

(1)示例:和谐,平和;温和。

(2)示例:①久仰 ②莅临 ③拜读

(3)①示例:把“一种对待世界的哲学态度”和“一种人际交往的方式”调换位置。

②将“但勇于保持自己不同的看法”后面的逗号改为分号。

(4)示例:孝亲敬长和为贵

【点评】综合读写题给出一段材料,考查学生的审题能力、组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

4.阅读回答问题。

材料一

近日,来自沈阳歌舞团的古典舞作品《簪花仕女》登陆河南卫视,再度出圈。舞蹈视频转载量居高不下,引发网友热议。该作品编创灵感来源于辽宁省博物馆的镇馆之宝唐代名画《簪花仕女图》,今年初,同样来自这一国宝级文物的文创产品“簪花”系列首饰,也同样受到了全网的追捧,更是引发了辽博文创的出圈。

(摘编自《辽宁省博物馆镇馆之宝<簪花仕女图>再出圈》,《辽沈晚报》2024年4月24日)

材料二

画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹,轻挽臂纱,手持拂尘,微微侧身,逗弄身边小狗。在她左边的女子身披浅色纱衫,内穿团纹红裙,一面俯视从她身边跑走的小狗,一面提起脖肩上的衫领,似有不胜炎热之态。

再向左看去,一贵妇拈花走来,身后有宫女持扇随侍,拈花者高髻上插芙蓉,外罩广绣格纹纱衣,内里红裙曳地,右手持花,左手搭右臂,凝神遐思,惬意安宁,身后宫女梳十字鬟髻,手持长柄团扇,低眉垂目,意态恭顺。

再往后,是一位朱红纱衣的贵妇款步而来,髻插海棠,双手交叠垂于身前,神情庄凝。

画面的终段,绘以仕女于辛夷花(紫玉兰)前扑蝶,身披赭色罩衫,长裙曳地,身姿婀娜,高梳的发髻上一朵怒放的牡丹,一手擒住飞舞的蝴蝶,一边又回身逗引欢快奔跑的小狗,顾盼间步摇频颤,真有“云鬓花颜金步摇”的诗意。

(摘编自“大系”名画赏析:《簪花仕女图》,“宁波文艺”)

材料三

簪花,这一古老的传统习俗,承载着丰富的文化内涵和历史记忆。在古代,簪花主要用鲜花制作,但也有用其他材料如绸、绢、罗等仿制的。随着时间的推移,簪花的材质和形制逐渐丰富,出现了像生花、人造花等不同品种。福建地区簪花的制作工艺十分精湛,常见的有牡丹花、梅花、水仙花和兰花等。簪花在福建不仅用于装饰发髻,还被用作权衡发髻的式样、卡住头发以及增添头部的美感的工具。此外,簪花还有一定的实用价值,如簪花上的小钩可以用来挂住头发,防止头发散乱。

在现代社会中,簪花逐渐演变成一种时尚和艺术,关注新生代的审美需求,成为他们表达个性和品味的方式。如在婚礼、演出、文化活动等场合,人们会选择佩戴簪花来增添魅力。

(摘编自“搜狐网”2024年4月28日)

材料四

泉州簪花起源于宋代,距今已有近千年的历史。它源于古代宫廷仕女的发饰,后来逐渐演变为一种独特的手工艺品。泉州簪花被誉为“花中仙子”,以其细腻、精致、典雅的风格而著称。近年来,丰泽区蟳埔女多次被邀请到新加坡、马来西亚等国家进行文化交流,吸引了欧洲、美洲、中东等地文化交流团来参观体验。

目前,在丰富簪花围等体验的同时,丰泽区聚焦游客多样化需求,围绕文旅消费全场景,着力在提升旅游服务品质上下功夫,如完善配套设施,提供周到服务,健全安全保障措施,等等。泉州正不断挖掘、探索、完善,持续借势,引客更留客,推动“网红”“爆款”成为“长红”。

(摘编自《古韵簪花绽放非遗风华》2024年3月22日)

(1)下列对以上材料的理解和判断,不正确的一项是 C

A.古典舞作品《簪花仕女》以及文创产品“簪花”系列首饰都受到大众的追捧。

B.名画《簪花仕女图》有助于我们了解唐代女性的穿着、形态、生活习惯等文化。

C.从古至今,鲜花都是簪花的主要材质,随着时代发展,簪花的材质变得丰富。

D.被誉为“花中仙子”的泉州簪花历史悠久,已演变成一种独特的手工艺品。

(2)材料二是按照什么说明顺序介绍《簪花仕女图》的?有什么作用?

(3)文创社准备开展“簪花宣传”活动,小文同学设计了宣传海报。请你结合材料二和材料三,简述他如此设计的理由。

(4)结合簪花火出圈的原因,谈谈我们该如何弘扬非遗文化。

【答案】(1)C

(2)空间顺序。作用:清晰地展现了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,从而展现了唐代女性的风采。

(3)①材料二介绍了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,展现了唐代女性的风采,小文同学据此设计出具有古典美的女性形象,吸引大众目光。②材料三提到簪花在古代主要用于装饰发髻,小文同学据此将簪花戴在女性发髻上,宣传了簪花的传统用法。

(4)①借助现代科技手段,创新宣传形式。比如,借助短视频平台,进行直播宣传。②挖掘非遗文化的内涵,与现代生活相结合,设计出既实用又美观的产品,如簪花系列首饰。③举办非遗文化体验活动,吸引大众参与,如丰泽区围绕文旅消费全场景,着力提升旅游服务品质。

【分析】这是一组关于簪花的材料阅读。第一题考查对材料的理解和判断;第二题考查说明顺序及其作用;第三题考查宣传海报的设计理由;第四题考查谈认识、看法。

【解答】(1)ABD.正确。

C.有误,根据材料三“在古代,簪花主要用鲜花制作,但也有用其他材料如绸、绢、罗等仿制的”,可知“从古至今,鲜花都是簪花的主要材质”说法错误。

故选:C。

(2)材料二按照画卷起首到终段的顺序,即从左到右的空间顺序,依次介绍了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,如“画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹”“再向左看去,一贵妇拈花走来”“再往后,是一位朱红纱衣的贵妇款步而来”“画面的终段,绘以仕女于辛夷花(紫玉兰)前扑蝶”,这样写清晰地展现了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,从而展现了唐代女性的风采。

(3)根据材料二“画卷起首是赭色大袖纱衫的仕女,高梳峨髻,头簪牡丹,轻挽臂纱,手持拂尘,微微侧身,逗弄身边小狗”等对各位仕女的姿态和神情的介绍,可知材料二展现了唐代女性的风采,因此小文同学据此设计出具有古典美的女性形象,吸引大众目光;根据材料三“簪花在福建不仅用于装饰发髻,还被用作权衡发髻的式样、卡住头发以及增添头部的美感的工具”,可知簪花在古代主要用于装饰发髻,因此小文同学据此将簪花戴在女性发髻上,宣传了簪花的传统用法。

(4)根据材料一“该作品编创灵感来源于辽宁省博物馆的镇馆之宝唐代名画《簪花仕女图》,今年初,同样来自这一国宝级文物的文创产品‘簪花’系列首饰,也同样受到了全网的追捧”可知,我们可以借助现代科技手段,创新宣传形式,比如,借助短视频平台,进行直播宣传;根据材料三“在现代社会中,簪花逐渐演变成一种时尚和艺术,关注新生代的审美需求,成为他们表达个性和品味的方式。如在婚礼、演出、文化活动等场合,人们会选择佩戴簪花来增添魅力”可知,我们可以挖掘非遗文化的内涵,与现代生活相结合,设计出既实用又美观的产品,如簪花系列首饰;根据材料四“近年来,丰泽区蟳埔女多次被邀请到新加坡、马来西亚等国家进行文化交流,吸引了欧洲、美洲、中东等地文化交流团来参观体验”“目前,在丰富簪花围等体验的同时,丰泽区聚焦游客多样化需求,围绕文旅消费全场景,着力在提升旅游服务品质上下功夫,如完善配套设施,提供周到服务,健全安全保障措施,等等”可知,我们可以举办非遗文化体验活动,吸引大众参与,如丰泽区围绕文旅消费全场景,着力提升旅游服务品质。

答案:

(1)C

(2)空间顺序。作用:清晰地展现了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,从而展现了唐代女性的风采。

(3)①材料二介绍了《簪花仕女图》中各位仕女的姿态和神情,展现了唐代女性的风采,小文同学据此设计出具有古典美的女性形象,吸引大众目光。②材料三提到簪花在古代主要用于装饰发髻,小文同学据此将簪花戴在女性发髻上,宣传了簪花的传统用法。

(4)①借助现代科技手段,创新宣传形式。比如,借助短视频平台,进行直播宣传。②挖掘非遗文化的内涵,与现代生活相结合,设计出既实用又美观的产品,如簪花系列首饰。③举办非遗文化体验活动,吸引大众参与,如丰泽区围绕文旅消费全场景,着力提升旅游服务品质。

【点评】信息筛选与辨析,要研读文章内容,梳理总结,归纳分析。

5.阅读下面的文字,回答问题。

外婆的繁花

曹伟明

①小时候,我寄养在浙东古镇的外婆家。记忆中,我那虽不富裕却又十分爱花的外婆,总在老屋的天井里,翠竹织篱,种花植草,让春兰秋菊,以及不同的盆花点缀其间,把大自然的美色迎入家中,为原本平淡的岁月,增添了生活的情趣。外婆家一步一景,随处见花,满屋花香,让我感受到了江南古镇“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”的诗性意境。

②童年的我最喜见花开,见花落。外婆最善以花美容。她总是将自己一头乌黑锃亮的头发梳理得柔顺光滑,然后盘成发髻,并在发髻上佩戴一朵灵动的鲜花。春天的蔷薇、杜鹃、玫瑰,夏天的栀子、茉莉、珠兰,秋天的木樨、建兰、菊花,冬天的芙蓉、山茶、蜡梅,一年四季,应有尽有,仿佛在外婆的发髻上开起了“花博会”。外婆的发髻,又犹如二十四节气,成了繁花物候的创意,别具一格。待到农历六月,古镇的山野里,那一簇簇凤仙花挤挤挨挨,肆意绽放,外婆总会带着我一同上山采撷。她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。两三天后除去包裹的叶子,指甲上就会现出半轮朱印,似新月弯弯,如晓星灿然,数月不褪色,胜似现在流行的美甲,在那时却是一种不花钱的审美享受。擅长女红的外婆,平时不仅会把自己打扮得光鲜靓丽,而且会把山野的鲜花,融入自己的生活之中,缝绣在自己的衣衫、布鞋上,让自己的形象融于鲜花,呈现出一种“青莲衫子藕荷裳,透额垂髻淡淡妆”的自然朴素之美。

③“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐。外婆自己酿酒、制酱,并以花浸酒、酿酱,使美酒更加香醇可口,花酱更有天然的味道。外婆的这些私人创制的特产,既可祛病健身,又能延年益寿。外婆酿制出的桂花酒、玫瑰酒、菊花酒以及桂花酱、玫瑰酱等,引得左邻右舍争相前来品尝。每逢节庆日,外婆总是提前准备好各色鲜花,给我制作花馔。桂花汤圆、桂花年糕、桂花糖芋艿等美味甜品,以及氽玉兰花、莲花豆腐、菊花鱼圆等精美菜肴,都是我的心头爱,让我有了舌尖上的享受。

④每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面。到了农历的百花生日,嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。她告诉我,这是在给花卉“赏红”,若是这天不赏红,花树就会被气死,这就像年三十夜里小朋友收取“压岁包”一样。最后,她会意味深长地说一句:“待花如待人。”

⑤如今,人们的生活越来越好,在花开的日子里,外婆的花俗却渐渐消泯和失传了。但是,令人开心的是,自然界的“繁花”依然盛开。江南的街巷里坊,陈列着各色鲜艳的花卉盆景,人们对花的喜爱和迷恋程度只增不减,寄情于花,让生命的四季皆染花香。现代农村更是顺势而为,不少花卉基地大力发展特色花卉种植产业,为乡村振兴增色添香。

⑥外婆的繁花习俗和“花文化”的创意,确实是一笔新时代文商农旅融合的“好生意”,这乡愁值得留存和发扬光大。每一个花开的世界,生活永远精彩,我愿外婆喜爱的繁花,永远繁华。

(摘编自2024年3月21日《新民晚报》,有删改)

(1)下列对文章相关内容和艺术特色的理解赏析,不正确的一项是 C

A.第①段写外婆在家中种花植草,表明外婆是一个十分爱花、富有生活情趣的人。

B.第⑤⑥段描写现代生活中“繁花”盛开的种种表现,表达了对传统“花文化”的赞美和对生活的美好祝愿。

C.文中多处引用古诗词,古诗词是文章重要的细节,也是贯穿全文的线索。

D.文章通过描绘外婆爱花的种种表现,赞颂了外婆高雅的生活情趣和对传统文化的坚守。

(2)寄情于花,生活皆染花香。请梳理第②~⑤段内容,概括出花的作用并填写在相应横线上。

第②段:以花美容 第③段:A 以花美食

第④段:B 以花美家 第⑤段:以花兴农

(3)请按括号中的要求赏析语句。

①她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住。(从描写方法的角度赏析)

②嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺。(从加点词的角度赏析)

(4)文章以花写人,请结合文章内容,简要分析外婆具有哪些优秀品质。

(5)文章以《外婆的繁花》为标题有什么好处?

【答案】(1)C

(2)A.以花美食

B.以花美家。

(3)①运用动作描写,“抓取”“捣烂”“挑”“涂”“包裹”等一系列动词,描写细致具体,表现了外婆爱美、爱生活的特点。

②“虔诚”是指恭敬而有诚意的态度,这里表现了外婆为百花庆生的郑重态度,体现了外婆对百花的喜爱和对生活的热爱之情。

(4)从外婆以花美容可知,外婆富有生活情趣、爱美、爱生活;从外婆善于以花做各种美食可知,外婆心灵手巧、善于烹饪;从春节以花装饰家里和为百花庆生可知,外婆讲究生活细节、注重仪式感。

(5)点明本文的主人公和主要内容;作为线索贯穿全文;新颖生动,能激发读者的阅读兴趣。

【分析】这是一篇散文,文章以“外婆的繁花”为线索,描写了外婆以花美容、以花美食、以花美家、以花兴农几件事,表达了作者对外婆和新生活的赞美之情。

【解答】(1)本题考查内容理解与评析。

ABD.正确;

C.有误,贯穿全文的线索事“外婆的繁花”,不是古诗词。

故选:C。

(2)本题考查内容理解与概括。

A.根据提示“第③段”和关键句“外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐”可知,答案为:以花美食。

B.根据提示“第④段”和关键句“每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面”可知,答案为:以花美家。

(3)本题考查句子赏析。

①“她抓取一捧新鲜的凤仙,加入明矾,用木槌捣烂成泥状,然后用银簪挑上少许,涂于指甲根部,并小心翼翼地用绿叶包裹住”一句描写了外婆用凤仙花染指甲的过程,“抓取”“捣烂”“挑”“涂”“包裹”等一系列动词,描写细致具体,表现了外婆爱美、爱生活的特点。

②根据描写了外婆为百花过生日的情景,“虔诚”是指恭敬而有诚意的态度,这里表现了外婆为百花庆生的郑重态度,体现了外婆对百花的喜爱。

(4)本题考查人物形象评析。

根据“记忆中,我那虽不富裕却又十分爱花的外婆,总在老屋的天井里,翠竹织篱,种花植草,让春兰秋菊,以及不同的盆花点缀其间,把大自然的美色迎入家中,为原本平淡的岁月,增添了生活的情趣”可知,外婆富有生活情趣;

根据“外婆最善以花美容。她总是将自己一头乌黑锃亮的头发梳理得柔顺光滑,然后盘成发髻,并在发髻上佩戴一朵灵动的鲜花。春天的蔷薇、杜鹃、玫瑰,夏天的栀子、茉莉、珠兰,秋天的木樨、建兰、菊花,冬天的芙蓉、山茶、蜡梅,一年四季,应有尽有,仿佛在外婆的发髻上开起了‘花博会’……”可知,外婆爱美、爱生活;

根据“外婆经常摘采江南的四时花卉作为食材,烹制出千姿百态的盘中餐。外婆自己酿酒、制酱,并以花浸酒、酿酱,使美酒更加香醇可口,花酱更有天然的味道。外婆的这些私人创制的特产,既可祛病健身,又能延年益寿”可知,外婆心灵手巧、善于烹饪;

根据“每年春节到来之际,外婆都会早早地开始用鲜花装点家里,被牡丹、碧桃、蝴蝶兰等鲜花点缀的老屋,处处充满喜庆和魔力,留下了疏影横斜、暗香浮动的经典场面”“到了农历的百花生日,嗜花如命的外婆总是虔诚地给家中的花朵剪贴上七色彩缯,并让我扎上红绸带,插上小红旗,向百花表示庆贺”可知,外婆讲究生活细节、注重仪式感。

(5)本题考查标题的作用。

文章以“外婆的繁花”为线索,描写了外婆以花美容、以花美食、以花美家、以花兴农几件事,表达了作者对外婆和新生活的赞美之情。根据 本文的主要内容和主旨可知,标题在内容上的作用是:点明本文的主人公和主要内容;结构上,作为线索贯穿全文;表达效果上,新颖生动,能激发读者的阅读兴趣。

答案:

(1)C

(2)A.以花美食B.以花美家。

(3)①运用动作描写,“抓取”“捣烂”“挑”“涂”“包裹”等一系列动词,描写细致具体,表现了外婆爱美、爱生活的特点。

②“虔诚”是指恭敬而有诚意的态度,这里表现了外婆为百花庆生的郑重态度,体现了外婆对百花的喜爱和对生活的热爱之情。

(4)从外婆以花美容可知,外婆富有生活情趣、爱美、爱生活;从外婆善于以花做各种美食可知,外婆心灵手巧、善于烹饪;从春节以花装饰家里和为百花庆生可知,外婆讲究生活细节、注重仪式感。

(5)点明本文的主人公和主要内容;作为线索贯穿全文;新颖生动,能激发读者的阅读兴趣。

【点评】阅读分析题是语文学科中常见的题目类型,完成此类题目的关键是要认真阅读短文,了解短文主要内容及主题,然后结合所给题目分析完成。

6.阅读下文,完成各题。

[甲]虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

[乙]君子学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不迭于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚①决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①[奚]怎么。

(1)解释下列加点的词。

①教然后知困 困惑。

②教学相长也 促进。

③非问无以广识 增加。

④而或不达于事 有时。

(2)用“/”为下面两个句子标出停顿。(每句标一处)

①教然后知困

②君子学必好问

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

①《兑命》曰“学学半”。

②好学而不勤问,非真能好学者也。

(4)请联系你的学习经历,选择甲文或乙文的一个观点谈谈你的理解。

【答案】(1)①困惑。

②促进。

③增加。

④有时。

(2)①教/然后知困

②君子/学必好问

(3)①《兑命》上说:“教人是学的一半。”

②喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。

(4)示例一:通过甲文我懂得教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”的道理。

示例二:通过乙文我懂得“君子之学必好问”的道理。懂得了学习一定要善于提问。

【分析】参考译文:

【甲】

即使有美味的食物,(如果)不去吃,(就)不会知道它的味道鲜美;即使有最好的道理,如果不去学习,就不会知道它的好处。因此通过学习之后才能知道自己不足的地方,通过教人之后才知道自己困惑不解的地方。知道(自己)有不足的地方,然后才能反思自己;知道(自己)困惑不解的地方,然后才能够自行刻苦钻研。所以说:教和学是互相促进的。《兑命》说:“教别人占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理。

【乙】

君子学习一定要喜欢提问。提问和学习,是相辅相成地进行的,不学习就无法提出疑问,不提出疑问就无法增加知识。喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。道理明白了,有时不能用于实践;懂得了那些大的道理,有时候不了解那些细节;如果放弃了提问,怎样解决呢?

【解答】(1)本题考查理解文言词语的意思。答题时先要弄清句子的意思,再根据句意来分析推断词义。

①句意为:通过教人之后才知道自己困惑不解的地方。困:困惑。

②句意为:教和学是互相促进的。长:促进。

③句意为:不提出疑问就无法增加知识。广:增加。

④句意为:有时候不了解那些细节。或:有时。

(2)本题考查朗读节奏的划分。

①句意为:通过教人之后才知道自己困惑不解的地方。故断为:教/然后知困。

②句意为:君子学习一定要喜欢提问。故断为:君子/学必好问。

(3)本题考查文言语句的翻译。答题时先要理解重点词语的意思,然后初步翻译,再根据现代汉语的习惯进行调整,做到文从字顺。直译为主,意译为辅。

①句的重点词有:第一个“学”,教。句意为:《兑命》上说:“教人是学的一半。”

②句的重点词有:好,喜欢;非,不是。句意为:喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。

(4)本题考查观点的表达。

甲文将“学”与“教”对举,如“学然后知不足,教然后知困”“教学相长也”“学学半”,阐述了“教”与“学”的关系,强调了“教学相长”的道理;乙文从“君子之学必好问。问与学,相辅而行者也”等句可知,阐述了“学”与“问”的关系,强调了“君子之学必好问”或“问与学,相辅而行者也”“问且先于学”的道理。

答案:

(1)①困惑。

②促进。

③增加。

④有时。

(2)①教/然后知困

②君子/学必好问

(3)①《兑命》上说:“教人是学的一半。”

②喜欢学习却不多问,不是真心喜欢学习的人。

(4)示例一:通过甲文我懂得教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”的道理。

示例二:通过乙文我懂得“君子之学必好问”的道理。懂得了学习一定要善于提问。

【点评】解释文言词语要注意:

(1)平时注意积累并掌握常用常考的文言实词和虚词,根据平时积累判断其意思和用法。

(2)在学习时应灵活掌握。要熟记课文中的通假字、古今异义、一词多义、词类活用等。

(3)结合词语所在句子的句意推断词语的意思。

7.请阅读下面的文字,按要求作文。

柳宗元路遇小石潭,渔人偶入桃花源。阅读中随文字寻胜探幽,实践中任活力纵情飞扬……无论你开启一段怎样的行程,只要有所收获,就不虚此行。

请以“不虚此行”为题目,写一篇作文。可写实,可想象。

【提示和要求】(1)不限定文体(诗歌除外);(2)文中不要透露你个人的身份信息;(3)抄袭是不良行为,请不要照搬别人的文章;(4)不少于600字。

【答案】

不虚此行

闻到秋光,沐浴蝉鸣,你在走廊的那里,而我在这里。

——题记

刚入初秋,带有西瓜味的暑气还未消散。窗外有几棵高大的翠松,苍劲的虬枝如殷殷伸出的手臂过渡了高涨的艳阳,只在楼前的地上留下微妙变化的光圈。

窗外的麻雀在枝头上多嘴,手中的铅笔在纸上来来回回,一根根水笔如同一位绝世舞者在同学们的指尖转着圈。随着几位舞者的落幕,一沓答题卡从窗边接踵而至。整栋教学楼沸腾了起来,几位班委纷纷起身,手中无意间多了几张试卷。

我轻颤地抖开试卷,心渐渐被平复下来。忽地,语文课代表向我丢来了试卷,我慌忙地接住。那一圈、一横、一竖织成了张火红的蛛网,抹红了原先的白纸黑字。那接近两位数的分数犹如千斤顶,砸进了我心中的那片海。是史无前例的沮丧,我的手心已被捏出了汗。一句“语文老师有请”打断了我的思绪,携带着卷子。

平日里短短的走廊,今日却走出了前所未有的漫长。额上的汗水早已密集成珠,顺流而下。轻轻转动把手,推门而进。语文老师用她那深邃的目光示意我走到她身旁。只见她用那饱经沧桑的双手接过试卷,一言不发。蓝笔在纸上慈祥地摩擦,连点成线,连线成面,她画出许多条蓝线,终于打破了那洋溢在空气中的沉寂:“失分点都帮你划出了,得分点都在试卷上,能看得出?”她顿了顿,往我手中默默地塞了张餐巾纸说道:“阅读练习得不够,名著也不怎么背诵,平淡如白水。别紧张,做阅读题时可以尝试着圈点勾画,平日要多积累好词好句。一次失常不重要,我相信你下次能再考出好成绩。”

手指轻轻地抚摸着那些蓝线,在老师和蔼而又可亲切的目光中我恍惚地走出办公室。夕阳恣意地打在我身上。老师的话语如沐春风回荡在我耳边感谢您,老师。

您的谆谆教诲,让我不虚此行。是您,让我重鼓勇气,乘风破浪。感谢有您!

【分析】本题考查全命题作文。

1.审题立意。“不虚此行”这个题目的一个关键词“行”,“行”是出行的意思,可以理解为表面的意思,出行的过程,也许是走进了博物馆,也许是亲近了大自然,也许是探访了一位好友……另一关键词“不虚”说明此次的出行有意义。通过出行,你也许开阔了眼界,也许满足了好奇心,也许陶冶了性情,也许收获了友情。根据材料“柳宗元路遇小石潭,渔人偶入桃花源,阅读中随文字寻胜探幽,实践中任活力纵情飞扬……无论你开启一段怎样的行程,只要有所收获,就是不虚此行”和要求“可写实,可想象”可知,可以写实际的出行,而且这次出行带给你收获或感悟,也可以展开想象,随阅读中的文字去出游,收获更多的知识和启迪也行。

2.构思选材。写作时,思路打开,可实写一次出行,去哪里游玩了,见到了什么新鲜的事物,长了什么知识,遇到了什么样的事情,感受到了一些人物的什么品质。虚写看某类书籍,遇到了哪些人物,了解了他们的什么故事,他们有什么样的成功,他们的故事给了你怎样的人生启示,写出“不虚此行”的原因,注意详略得当,语言精美,结构精巧。

【解答】

不虚此行

闻到秋光,沐浴蝉鸣,你在走廊的那里,而我在这里。

——题记

刚入初秋,带有西瓜味的暑气还未消散。窗外有几棵高大的翠松,苍劲的虬枝如殷殷伸出的手臂过渡了高涨的艳阳,只在楼前的地上留下微妙变化的光圈。

窗外的麻雀在枝头上多嘴,手中的铅笔在纸上来来回回,一根根水笔如同一位绝世舞者在同学们的指尖转着圈。随着几位舞者的落幕,一沓答题卡从窗边接踵而至。整栋教学楼沸腾了起来,几位班委纷纷起身,手中无意间多了几张试卷。

我轻颤地抖开试卷,心渐渐被平复下来。忽地,语文课代表向我丢来了试卷,我慌忙地接住。那一圈、一横、一竖织成了张火红的蛛网,抹红了原先的白纸黑字。那接近两位数的分数犹如千斤顶,砸进了我心中的那片海。是史无前例的沮丧,我的手心已被捏出了汗。一句“语文老师有请”打断了我的思绪,携带着卷子。

平日里短短的走廊,今日却走出了前所未有的漫长。额上的汗水早已密集成珠,顺流而下。轻轻转动把手,推门而进。语文老师用她那深邃的目光示意我走到她身旁。只见她用那饱经沧桑的双手接过试卷,一言不发。蓝笔在纸上慈祥地摩擦,连点成线,连线成面,她画出许多条蓝线,终于打破了那洋溢在空气中的沉寂:“失分点都帮你划出了,得分点都在试卷上,能看得出?”她顿了顿,往我手中默默地塞了张餐巾纸说道:“来,阅读练习得不够,名著也不怎么背诵,平淡如白水。别紧张,做阅读题时可以尝试着圈点勾画,平日要多积累好词好句。一次失常不重要,我相信你下次能再考出好成绩。”

手指轻轻地抚摸着那些蓝线,在老师和蔼而又可亲切的目光中我恍惚地走出办公室。夕阳恣意地打在我身上。老师的话语如沐春风回荡在我耳边感谢您,老师。

您的谆谆教诲,让我不虚此行。是您,让我重鼓勇气,乘风破浪。感谢有您!

【点评】本文情感真挚,通过一次考试后的经历,展现了师生间温馨的互动与鼓励。作者细腻地描绘了初秋景象、考场氛围及内心的挣扎,使文章充满画面感与情感张力。语文老师以行动代替责备,用耐心与鼓励帮助学生重拾信心,展现了教育者的智慧与温情。结尾处对老师感激之情的抒发,自然流畅,深化了主题。全文语言优美,情感真挚,是一篇感人至深的佳作。

第1页(共1页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录