第二单元整合 教考融通--2025高中语文选择性必修上册教学课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第二单元整合 教考融通--2025高中语文选择性必修上册教学课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 14:49:46 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第二单元

单元整合 教考融通

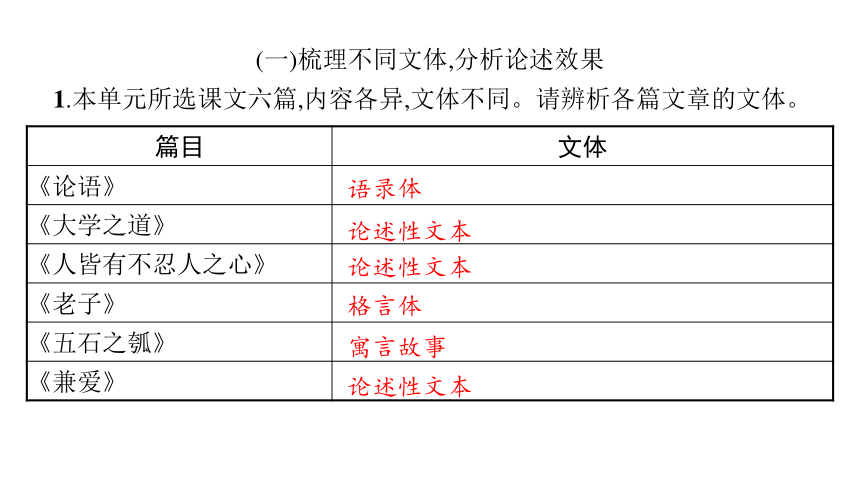

(一)梳理不同文体,分析论述效果

1.本单元所选课文六篇,内容各异,文体不同。请辨析各篇文章的文体。

篇目 文体

《论语》

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《老子》

《五石之瓠》

《兼爱》

语录体

论述性文本

论述性文本

格言体

寓言故事

论述性文本

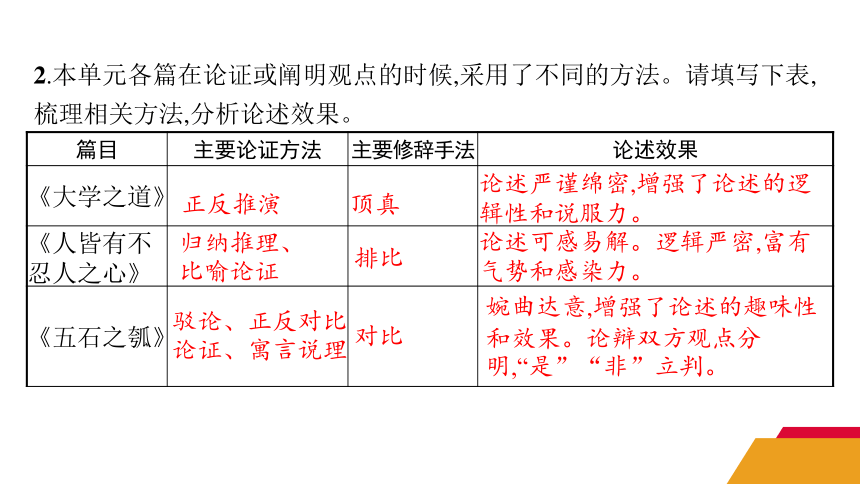

2.本单元各篇在论证或阐明观点的时候,采用了不同的方法。请填写下表,梳理相关方法,分析论述效果。

篇目 主要论证方法 主要修辞手法 论述效果

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《五石之瓠》

正反推演

顶真

论述严谨绵密,增强了论述的逻辑性和说服力。

归纳推理、比喻论证

排比

论述可感易解。逻辑严密,富有气势和感染力。

驳论、正反对比论证、寓言说理

对比

婉曲达意,增强了论述的趣味性和效果。论辩双方观点分明,“是”“非”立判。

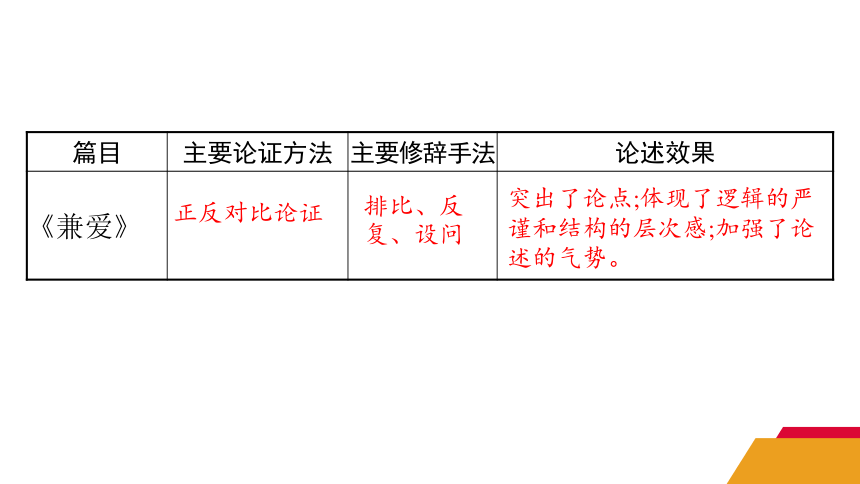

篇目 主要论证方法 主要修辞手法 论述效果

《兼爱》

正反对比论证

排比、反复、设问

突出了论点;体现了逻辑的严谨和结构的层次感;加强了论述的气势。

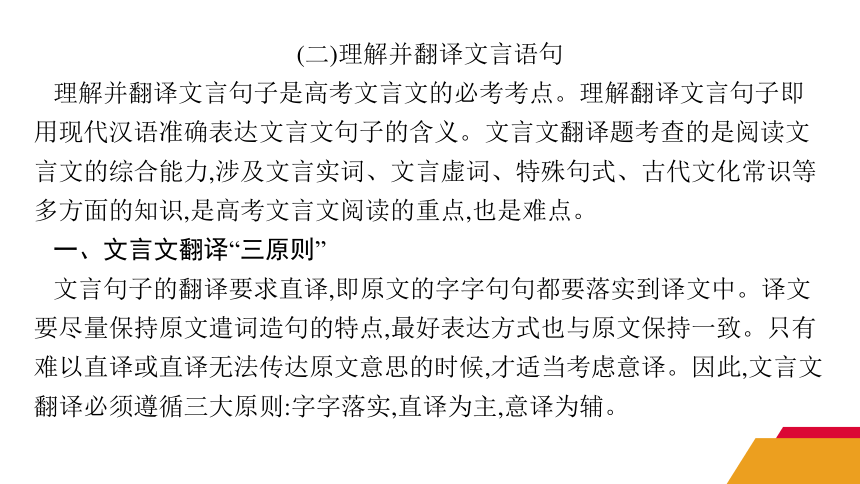

(二)理解并翻译文言语句

理解并翻译文言句子是高考文言文的必考考点。理解翻译文言句子即用现代汉语准确表达文言文句子的含义。文言文翻译题考查的是阅读文言文的综合能力,涉及文言实词、文言虚词、特殊句式、古代文化常识等多方面的知识,是高考文言文阅读的重点,也是难点。

一、文言文翻译“三原则”

文言句子的翻译要求直译,即原文的字字句句都要落实到译文中。译文要尽量保持原文遣词造句的特点,最好表达方式也与原文保持一致。只有难以直译或直译无法传达原文意思的时候,才适当考虑意译。因此,文言文翻译必须遵循三大原则:字字落实,直译为主,意译为辅。

1.字字落实。即要求我们在翻译文言文时,对句子中的每个字词,只要它有实在意义,都必须字字落实,对号入座。

2.直译为主。即要按照原文的词义和词序直接翻译,字不离词,词不离句,句不离章。

3.意译为辅。即如果直译后语意不畅,还要按照现代汉语的语言习惯来重新调整语序,使句意更通顺、流畅。

二、找准三处“着眼点”

(一)关键实词的翻译

1.活用实词,套用格式

①作状语的名词大都要在前面加上适当的介词,如“像……”“用……”“在……”。

②活用为一般动词的名词,大都要带上该名词再加一个动词。如“填然鼓之”中的“鼓”应译为“擂鼓”。

③意动用法要用“认为(以为)……”或“以(把)……为(看作、作为)……”的格式进行翻译。

④使动用法要按照“使(让)……怎样”的格式翻译。

2.多义实词,语境确定

多义实词虽然有多个义项,但在具体句子中只能有一个义项切合。因此,要学会利用上下文的具体语境来确定该实词的准确义项。在语境中确定多义词的义项,特别要注意一词中几个相近而又易混的义项。如“爱”,义项中的“爱护”“爱怜”“爱惜”较难区分;“坐”,义项中的“犯罪”与“判罪”易混等。不管多么易混,只要到了语境中,就只有一个义项是最恰当的。这时,只有细辨语境,代入检验来确定了。

3.古今异义,区别拆分

①单音节词,如“走”“谷”“金”等,翻译时要把它的古今义区别开来,并且置换成现代汉语。如“金城千里,子孙帝王万世之业也”中的“金”,千万不要译为“金属的”。

②双音节词,如“祖父”“妻子”“其实”等,一般情况下要把它们拆分开来当成两个词翻译。当然,须警惕的是类似今天双音节词的同形词不一定是“异义”的,有时可能是“同义”的,这时叫同义复词,具体翻译时要注意处理。

(二)关键虚词的翻译

思考译或不译

作为得分点的虚词,主要指文言语句中的副词、连词、介词。关键虚词的翻译,要仔细辨明词性及意义,能译则译,不需要译出的切不可强行译出。

(三)特殊句式的翻译

翻译特殊句式时,学生必须具备“语言标志”意识。如判断句多以“……者,……也”或“乃”“即”“皆”“则”等为标志;被动句多以“于”“见”“为”为标志。翻译前要能准确判断出这些句式,翻译时要掌握各种句式的翻译格式。

1.判断句:应加上“是”“就是”等词语。

2.被动句:应加上“被”字。

3.倒装句:应用“调”的方法将固定的句式调整到位。如:定语后置句和宾语前置句,翻译时要将定语和宾语恢复原位。

4.省略句:应用“补”的方法补出省略的成分,确保句意通顺。省略句是考查最多的特殊句式,也是最容易出问题的句式。文言省略最常见的是主语、宾语和介词省略。尤其是主语省略,几乎句句皆有,故要强化补全成分意识。在补充省略成分时,一定要根据动作行为的发出者补充省略的主语,再根据动作行为的受事者补充省略的宾语。

三、文言文翻译“四步骤”

翻译文言句子时,要遵循一定的流程,先做什么,后做什么,只有步步落到实处,才能翻译精准、稳拿高分。翻译时可采用以下四步:

1.审读画线语句,定采分点。通读所给文言语句,根据三处着眼点的要求圈定出重点实词、关键虚词和文言句式。

2.以词为单位,切分语句。文言文中的单音词往往要翻译成现代汉语的双音词,这是切分时要特别注意的。另外,一些专有名词不能随意切分。

3.依切分内容,译准词语。翻译时要直译为主,意译为辅,确实需要意译的,要仔细揣摩,避免误解。词语翻译是关键点,也是采分点,不得遗漏重要实词。

4.依语法习惯,连缀成句。按现代汉语表达习惯调整语序,将逐一解释出来的词义连成句。译好后要检查,保证句意通顺。

模拟训练

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一 襄子 于晋阳中①,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也 ”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。

(节选自《韩非子·难一》)

注①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:孔鲋,孔子八世孙。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

答案 CEG

解析 “韩非书云”的意思是“韩非的书中说”,其后应跟“说”的具体内容;结合材料一《韩非子·难一》中的“仲尼闻之,曰:‘善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。’”可知,“夫子善之”是韩非书里记载的内容,应作“云”的宾语,“韩非书云夫子善之”构成完整的主谓宾结构,其后应断开。材料一中韩非先引用孔子的观点来说明“礼”的重要,这就是“引以张本”;然后对孔子的话加以批驳,这就是“然后难之”,故“引以张本”后、“然后难之”后都应断开。同时,从固定结构上看,“岂……哉”为反问句式,其前应断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

解析 本题考查理解并掌握文言实词含义的能力。B项,“不可以不劝爱人”中的“劝”也是“鼓励”的意思,两者词义相同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

C

解析 C项的概述多处与原文“今世人有言高者……欲以取信于群愚而度其说也”有明显不同。如 “世人”“以上天作比”“以深渊作比”“争取民众的信任”及对“自辅”“自贤”的理解。将“好事而穿凿者”等同于“世人”,范围扩大。根据原文,“自辅”即从经书中寻章摘句为自己提供依据;“自贤”即援引圣贤的话来显示自己的高明。选项表述为“成就自己,使自己更加贤能”,是错误的。其余表述也不准确。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。

请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。

5.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么

参考答案 赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。

解析 由原文“昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意”可知,晋阳之战后,赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世多年,不可能对此表达意见。

参考译文

材料一 赵襄子被围困在晋阳城中,解围后,赏赐有功的五个人,高赫是第一个受赏赐的。张孟谈说:“晋阳城解围的事,高赫没有大功,现在第一个受赏,为什么 ”赵襄子回答说:“晋阳被围的时候,我的国家危急,社稷危险啊。我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。”孔子听到后说:“赵襄子这是善于赏赐啊!奖赏一个人而使天下做臣子的没有人敢失礼了。”有人说:孔子不懂得正确奖赏的道理。懂得赏罚的,百官不敢超越自己的职权侵犯他人职守,群臣不敢失去君臣之间的礼节。主上设置相关法令,而臣下没有奸诈的想法。像这样,就可以称得上懂得赏罚了。赵襄子有君臣亲密的恩泽,执行着有令必行、有禁必止的法则,如果还有骄傲轻慢的臣子,这是赵襄子失去了处罚原则的缘故。做臣子的,履职行事,有功就赏。现在高赫仅仅因为不骄傲轻慢,赵襄子就赏赐他,这就赏赐错了。所以说:孔子不懂得正确奖赏的道理。

材料二 陈地有个武臣,对子鲋说:“韩非树立法制,与孔子言论不同的地方很多。我不止一次探究他们言论的含义,考校他们的区别,发现在经历时代变化而能长久流传,在遏制奸邪、鼓励行善方面,韩非未必是错误的,而孔子也未必完全合理。因此像韩非这样的人,同样是当代圣人。”子鲋说:“如今世人说到高一定指称苍天,说到低必然会指称深渊。那些好事之徒、穿凿附会之辈,必定从经书中寻章摘句为自己提供依据,援引圣贤的话来显示自己的高明,他们想借此让愚昧的民众相信自己的话,从而使自己的学说有所依托。像诸子那样的书,里边的内容都是这样的。请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。”武臣回答说:“好的。”子鲋说:“从前,赵、韩、魏三家一起吞并知氏,赵襄子举行封赏,首先赏赐没有

功劳的高赫,然后才赏赐功臣。韩非的书中说‘孔子认为他做得很对’,引孔子的话来为自己张本,然后非难孔子的说法。(韩非书里说的和孔子的意思)难道有不同吗 然而实际上确是虚诈之言。怎么样来证明韩非说的是假话呢 从前我的祖先孔子在春秋哀公十六年四月己丑去世,到哀公二十七年荀瑶与韩、赵、魏三家讨伐郑国,遇到陈恒(率齐国军队救郑)而返,这时孔子去世已经十一年了,而晋国四卿都还在世。再往后到鲁悼公十四年,知氏才灭亡。这两件事情前后时间相距很远,而韩非公然将两件事情合为一件事情来说,竟然没有丝毫惭愧的意思。由此可见,世上这么多好事之徒,都是韩非的罪过呀。因此,很久以来,我对韩非这样的小道沉默不言,对诸子学说塞耳不听。而你立个尺表就来度量天的高度,树个寸指就来测量渊的深度,昧于大道而不知醒悟,相信胡说妄言而怀疑圣人,这不是我希望看到的。”

本 课 结 束

第二单元

单元整合 教考融通

(一)梳理不同文体,分析论述效果

1.本单元所选课文六篇,内容各异,文体不同。请辨析各篇文章的文体。

篇目 文体

《论语》

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《老子》

《五石之瓠》

《兼爱》

语录体

论述性文本

论述性文本

格言体

寓言故事

论述性文本

2.本单元各篇在论证或阐明观点的时候,采用了不同的方法。请填写下表,梳理相关方法,分析论述效果。

篇目 主要论证方法 主要修辞手法 论述效果

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《五石之瓠》

正反推演

顶真

论述严谨绵密,增强了论述的逻辑性和说服力。

归纳推理、比喻论证

排比

论述可感易解。逻辑严密,富有气势和感染力。

驳论、正反对比论证、寓言说理

对比

婉曲达意,增强了论述的趣味性和效果。论辩双方观点分明,“是”“非”立判。

篇目 主要论证方法 主要修辞手法 论述效果

《兼爱》

正反对比论证

排比、反复、设问

突出了论点;体现了逻辑的严谨和结构的层次感;加强了论述的气势。

(二)理解并翻译文言语句

理解并翻译文言句子是高考文言文的必考考点。理解翻译文言句子即用现代汉语准确表达文言文句子的含义。文言文翻译题考查的是阅读文言文的综合能力,涉及文言实词、文言虚词、特殊句式、古代文化常识等多方面的知识,是高考文言文阅读的重点,也是难点。

一、文言文翻译“三原则”

文言句子的翻译要求直译,即原文的字字句句都要落实到译文中。译文要尽量保持原文遣词造句的特点,最好表达方式也与原文保持一致。只有难以直译或直译无法传达原文意思的时候,才适当考虑意译。因此,文言文翻译必须遵循三大原则:字字落实,直译为主,意译为辅。

1.字字落实。即要求我们在翻译文言文时,对句子中的每个字词,只要它有实在意义,都必须字字落实,对号入座。

2.直译为主。即要按照原文的词义和词序直接翻译,字不离词,词不离句,句不离章。

3.意译为辅。即如果直译后语意不畅,还要按照现代汉语的语言习惯来重新调整语序,使句意更通顺、流畅。

二、找准三处“着眼点”

(一)关键实词的翻译

1.活用实词,套用格式

①作状语的名词大都要在前面加上适当的介词,如“像……”“用……”“在……”。

②活用为一般动词的名词,大都要带上该名词再加一个动词。如“填然鼓之”中的“鼓”应译为“擂鼓”。

③意动用法要用“认为(以为)……”或“以(把)……为(看作、作为)……”的格式进行翻译。

④使动用法要按照“使(让)……怎样”的格式翻译。

2.多义实词,语境确定

多义实词虽然有多个义项,但在具体句子中只能有一个义项切合。因此,要学会利用上下文的具体语境来确定该实词的准确义项。在语境中确定多义词的义项,特别要注意一词中几个相近而又易混的义项。如“爱”,义项中的“爱护”“爱怜”“爱惜”较难区分;“坐”,义项中的“犯罪”与“判罪”易混等。不管多么易混,只要到了语境中,就只有一个义项是最恰当的。这时,只有细辨语境,代入检验来确定了。

3.古今异义,区别拆分

①单音节词,如“走”“谷”“金”等,翻译时要把它的古今义区别开来,并且置换成现代汉语。如“金城千里,子孙帝王万世之业也”中的“金”,千万不要译为“金属的”。

②双音节词,如“祖父”“妻子”“其实”等,一般情况下要把它们拆分开来当成两个词翻译。当然,须警惕的是类似今天双音节词的同形词不一定是“异义”的,有时可能是“同义”的,这时叫同义复词,具体翻译时要注意处理。

(二)关键虚词的翻译

思考译或不译

作为得分点的虚词,主要指文言语句中的副词、连词、介词。关键虚词的翻译,要仔细辨明词性及意义,能译则译,不需要译出的切不可强行译出。

(三)特殊句式的翻译

翻译特殊句式时,学生必须具备“语言标志”意识。如判断句多以“……者,……也”或“乃”“即”“皆”“则”等为标志;被动句多以“于”“见”“为”为标志。翻译前要能准确判断出这些句式,翻译时要掌握各种句式的翻译格式。

1.判断句:应加上“是”“就是”等词语。

2.被动句:应加上“被”字。

3.倒装句:应用“调”的方法将固定的句式调整到位。如:定语后置句和宾语前置句,翻译时要将定语和宾语恢复原位。

4.省略句:应用“补”的方法补出省略的成分,确保句意通顺。省略句是考查最多的特殊句式,也是最容易出问题的句式。文言省略最常见的是主语、宾语和介词省略。尤其是主语省略,几乎句句皆有,故要强化补全成分意识。在补充省略成分时,一定要根据动作行为的发出者补充省略的主语,再根据动作行为的受事者补充省略的宾语。

三、文言文翻译“四步骤”

翻译文言句子时,要遵循一定的流程,先做什么,后做什么,只有步步落到实处,才能翻译精准、稳拿高分。翻译时可采用以下四步:

1.审读画线语句,定采分点。通读所给文言语句,根据三处着眼点的要求圈定出重点实词、关键虚词和文言句式。

2.以词为单位,切分语句。文言文中的单音词往往要翻译成现代汉语的双音词,这是切分时要特别注意的。另外,一些专有名词不能随意切分。

3.依切分内容,译准词语。翻译时要直译为主,意译为辅,确实需要意译的,要仔细揣摩,避免误解。词语翻译是关键点,也是采分点,不得遗漏重要实词。

4.依语法习惯,连缀成句。按现代汉语表达习惯调整语序,将逐一解释出来的词义连成句。译好后要检查,保证句意通顺。

模拟训练

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一 襄子 于晋阳中①,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也 ”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。

(节选自《韩非子·难一》)

注①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:孔鲋,孔子八世孙。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

答案 CEG

解析 “韩非书云”的意思是“韩非的书中说”,其后应跟“说”的具体内容;结合材料一《韩非子·难一》中的“仲尼闻之,曰:‘善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。’”可知,“夫子善之”是韩非书里记载的内容,应作“云”的宾语,“韩非书云夫子善之”构成完整的主谓宾结构,其后应断开。材料一中韩非先引用孔子的观点来说明“礼”的重要,这就是“引以张本”;然后对孔子的话加以批驳,这就是“然后难之”,故“引以张本”后、“然后难之”后都应断开。同时,从固定结构上看,“岂……哉”为反问句式,其前应断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

解析 本题考查理解并掌握文言实词含义的能力。B项,“不可以不劝爱人”中的“劝”也是“鼓励”的意思,两者词义相同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

C

解析 C项的概述多处与原文“今世人有言高者……欲以取信于群愚而度其说也”有明显不同。如 “世人”“以上天作比”“以深渊作比”“争取民众的信任”及对“自辅”“自贤”的理解。将“好事而穿凿者”等同于“世人”,范围扩大。根据原文,“自辅”即从经书中寻章摘句为自己提供依据;“自贤”即援引圣贤的话来显示自己的高明。选项表述为“成就自己,使自己更加贤能”,是错误的。其余表述也不准确。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。

请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。

5.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么

参考答案 赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。

解析 由原文“昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意”可知,晋阳之战后,赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世多年,不可能对此表达意见。

参考译文

材料一 赵襄子被围困在晋阳城中,解围后,赏赐有功的五个人,高赫是第一个受赏赐的。张孟谈说:“晋阳城解围的事,高赫没有大功,现在第一个受赏,为什么 ”赵襄子回答说:“晋阳被围的时候,我的国家危急,社稷危险啊。我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。”孔子听到后说:“赵襄子这是善于赏赐啊!奖赏一个人而使天下做臣子的没有人敢失礼了。”有人说:孔子不懂得正确奖赏的道理。懂得赏罚的,百官不敢超越自己的职权侵犯他人职守,群臣不敢失去君臣之间的礼节。主上设置相关法令,而臣下没有奸诈的想法。像这样,就可以称得上懂得赏罚了。赵襄子有君臣亲密的恩泽,执行着有令必行、有禁必止的法则,如果还有骄傲轻慢的臣子,这是赵襄子失去了处罚原则的缘故。做臣子的,履职行事,有功就赏。现在高赫仅仅因为不骄傲轻慢,赵襄子就赏赐他,这就赏赐错了。所以说:孔子不懂得正确奖赏的道理。

材料二 陈地有个武臣,对子鲋说:“韩非树立法制,与孔子言论不同的地方很多。我不止一次探究他们言论的含义,考校他们的区别,发现在经历时代变化而能长久流传,在遏制奸邪、鼓励行善方面,韩非未必是错误的,而孔子也未必完全合理。因此像韩非这样的人,同样是当代圣人。”子鲋说:“如今世人说到高一定指称苍天,说到低必然会指称深渊。那些好事之徒、穿凿附会之辈,必定从经书中寻章摘句为自己提供依据,援引圣贤的话来显示自己的高明,他们想借此让愚昧的民众相信自己的话,从而使自己的学说有所依托。像诸子那样的书,里边的内容都是这样的。请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。”武臣回答说:“好的。”子鲋说:“从前,赵、韩、魏三家一起吞并知氏,赵襄子举行封赏,首先赏赐没有

功劳的高赫,然后才赏赐功臣。韩非的书中说‘孔子认为他做得很对’,引孔子的话来为自己张本,然后非难孔子的说法。(韩非书里说的和孔子的意思)难道有不同吗 然而实际上确是虚诈之言。怎么样来证明韩非说的是假话呢 从前我的祖先孔子在春秋哀公十六年四月己丑去世,到哀公二十七年荀瑶与韩、赵、魏三家讨伐郑国,遇到陈恒(率齐国军队救郑)而返,这时孔子去世已经十一年了,而晋国四卿都还在世。再往后到鲁悼公十四年,知氏才灭亡。这两件事情前后时间相距很远,而韩非公然将两件事情合为一件事情来说,竟然没有丝毫惭愧的意思。由此可见,世上这么多好事之徒,都是韩非的罪过呀。因此,很久以来,我对韩非这样的小道沉默不言,对诸子学说塞耳不听。而你立个尺表就来度量天的高度,树个寸指就来测量渊的深度,昧于大道而不知醒悟,相信胡说妄言而怀疑圣人,这不是我希望看到的。”

本 课 结 束