第四单元三 采用合理的论证方法--2025高中语文选择性必修上册教学课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四单元三 采用合理的论证方法--2025高中语文选择性必修上册教学课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第四单元

三 采用合理的论证方法

【学习活动三】 学习运用论证方法

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。规范的论证总是包含由多个判断构成的逻辑链条。适当运用我们掌握的逻辑知识,可以更好地理解、评估论证的合理性,提高论证的水平。

1.关注隐含前提

在一个论证中,说出来的论据只是一部分,那些没有说出来的论据就是隐含前提。而且在论据或隐含前提的前后,还有一些支持这些论据或隐含前提的没有说出来的假设,这些假设又称隐含假设。

“隐含假设”的来路由以下三步组成:

①有着理想中的目标或者状态;

②理想与当前的处境相反或者相差较大,形成了心理上的冲突;

③心理上的冲突或者矛盾促成了糟糕的内心状态。

如:“有一个刚毕业的大学生,一直向往着去大城市发展,展现自己的才华,可是自己目前却在一个小城市的一家公司,做着一份无关痛痒的工作。她渴望自己可以学到更专业的知识和技能,那只是渴望而已,现在的她因为自己不够专业,没底气没信心出去,她发现自己是一个自卑而且懦弱的人。”

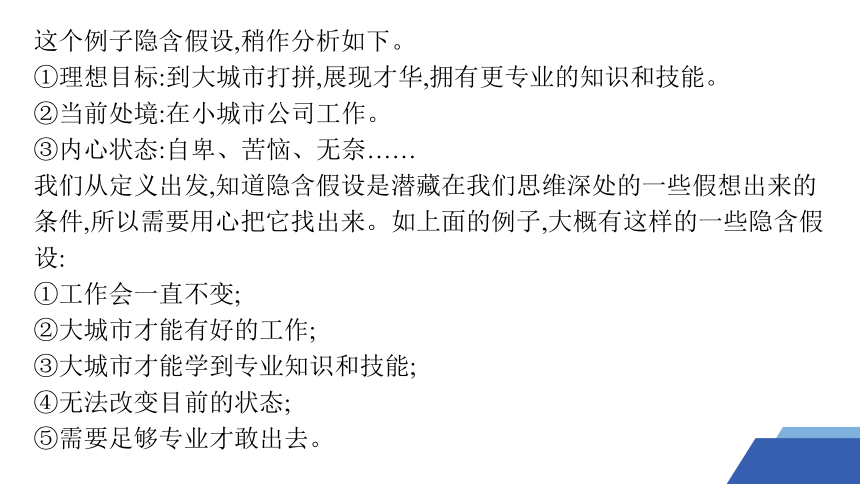

这个例子隐含假设,稍作分析如下。

①理想目标:到大城市打拼,展现才华,拥有更专业的知识和技能。

②当前处境:在小城市公司工作。

③内心状态:自卑、苦恼、无奈……

我们从定义出发,知道隐含假设是潜藏在我们思维深处的一些假想出来的条件,所以需要用心把它找出来。如上面的例子,大概有这样的一些隐含假设:

①工作会一直不变;

②大城市才能有好的工作;

③大城市才能学到专业知识和技能;

④无法改变目前的状态;

⑤需要足够专业才敢出去。

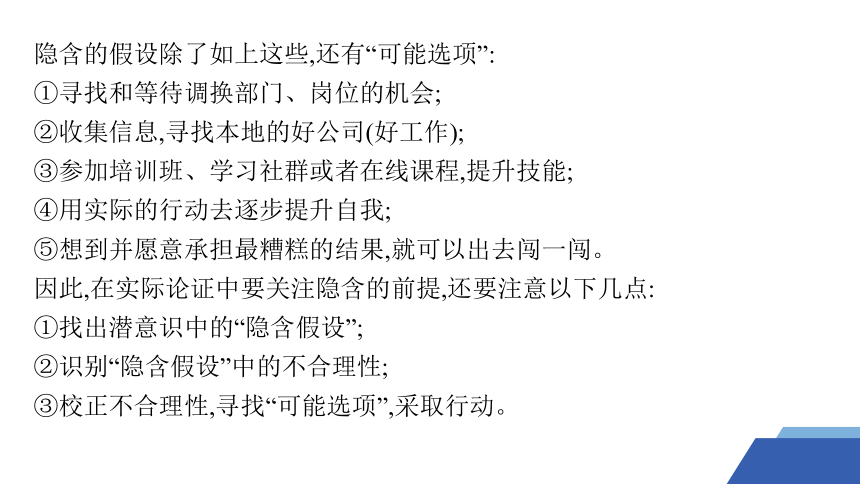

隐含的假设除了如上这些,还有“可能选项”:

①寻找和等待调换部门、岗位的机会;

②收集信息,寻找本地的好公司(好工作);

③参加培训班、学习社群或者在线课程,提升技能;

④用实际的行动去逐步提升自我;

⑤想到并愿意承担最糟糕的结果,就可以出去闯一闯。

因此,在实际论证中要关注隐含的前提,还要注意以下几点:

①找出潜意识中的“隐含假设”;

②识别“隐含假设”中的不合理性;

③校正不合理性,寻找“可能选项”,采取行动。

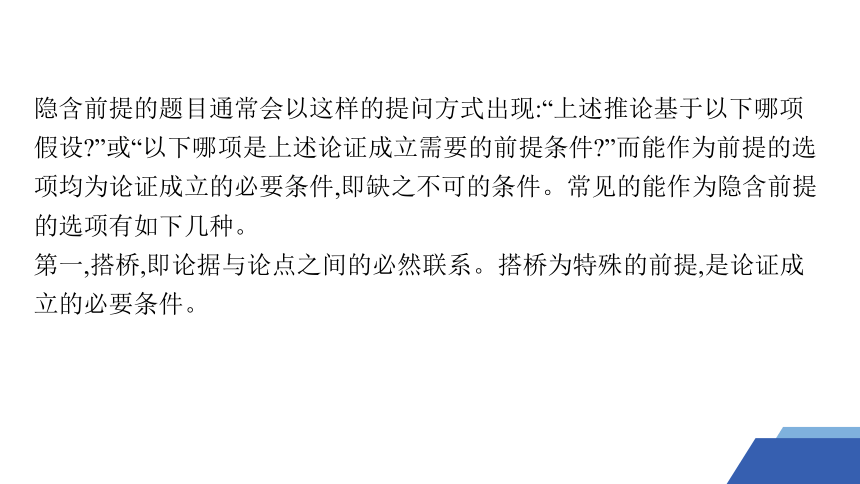

隐含前提的题目通常会以这样的提问方式出现:“上述推论基于以下哪项假设 ”或“以下哪项是上述论证成立需要的前提条件 ”而能作为前提的选项均为论证成立的必要条件,即缺之不可的条件。常见的能作为隐含前提的选项有如下几种。

第一,搭桥,即论据与论点之间的必然联系。搭桥为特殊的前提,是论证成立的必要条件。

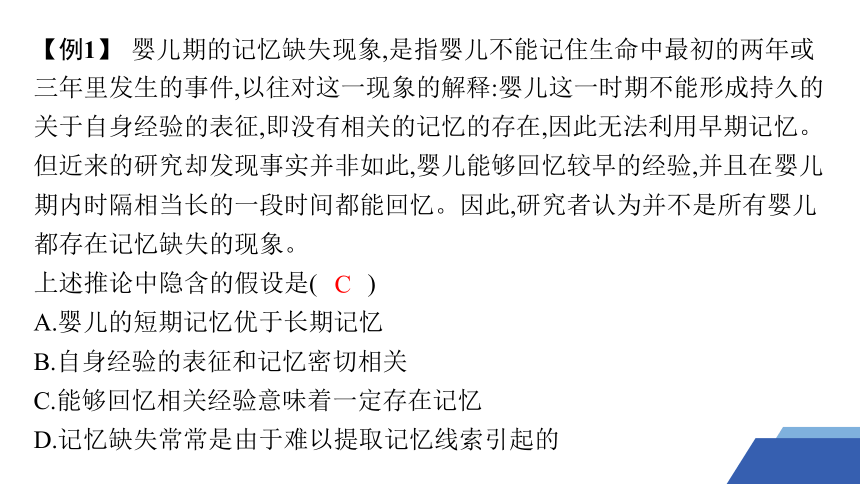

【例1】 婴儿期的记忆缺失现象,是指婴儿不能记住生命中最初的两年或三年里发生的事件,以往对这一现象的解释:婴儿这一时期不能形成持久的关于自身经验的表征,即没有相关的记忆的存在,因此无法利用早期记忆。但近来的研究却发现事实并非如此,婴儿能够回忆较早的经验,并且在婴儿期内时隔相当长的一段时间都能回忆。因此,研究者认为并不是所有婴儿都存在记忆缺失的现象。

上述推论中隐含的假设是( )

A.婴儿的短期记忆优于长期记忆

B.自身经验的表征和记忆密切相关

C.能够回忆相关经验意味着一定存在记忆

D.记忆缺失常常是由于难以提取记忆线索引起的

C

解析 题干论点为“因此,研究者认为并不是所有婴儿都存在记忆缺失的现象”,论据为“但近来的研究却发现事实并非如此,婴儿能够回忆较早的经验,并且在婴儿期内时隔相当长的一段时间都能回忆”,论据与论点之间缺少必要的联系,需要补充完整,而C项将其补充完整,为隐含前提,所以选C项。

第二,排除他因。将其他原因排除,除了题干所提原因,没有其他原因导致题干论点为论证成立的隐含前提。

【例2】 某国连续四年的统计表明,在夏令时改变的时间里比其他时间的车祸高4%。这些统计结果说明时间的改变严重影响了该国司机的注意力。

得到这一结论的前提条件是( )

A.该国的司机和其他国家的司机有相同的驾驶习惯

B.被观察到的事故率的增加几乎都是归因于小事故数量的增加

C.关于交通事故发生率的研究,至少需要五年的观察

D.没有其他的诸如学校假期和节假日导致车祸增加的因素

D

解析 题干论点为“这些统计结果说明时间的改变严重影响了该国司机的注意力”,论据为“某国连续四年的统计表明,在夏令时改变的时间里比其他时间的车祸高4%”,之所以能得到时间的改变影响注意力,进而导致车祸增多的结论是基于D项这一个前提,排除了其他能导致车祸增多的因素,最后得到题干论点。

第三,将论据补充完整。题干中涉及多个论据,但存在明显缺失的部分,将其补充完整,即为补充论证成立的前提条件。

【例3】 有专家认为,全球经济正缓慢复苏,其主要证据是:美国的经济表现超出预期,在就业和住房方面都有不错的表现;欧洲央行启动了融资运作计划,用比较低的利率贷款,为更多的企业以及中小企业进行融资;全球整个大宗商品市场树立了足够的信心。因此,这都是非常好的迹象。

如果以下各项为真,最有可能成为上述论证前提的是( )

A.专家先前对美国经济表示不乐观

B.欧洲央行原有利率较高,银根收紧

C.非欧美国家的经济状况保持稳定

D.全球大宗商品交易缺乏信心支持

C

解析 题干论点为“全球经济正缓慢复苏”,论据为“其主要证据是:美国的经济表现超出预期,在就业和住房方面都有不错的表现;欧洲央行启动了融资运作计划,用比较低的利率贷款,为更多的企业以及中小企业进行融资;全球整个大宗商品市场树立了足够的信心”,题干论点为全球经济复苏,但论据部分只阐述了欧洲和美国经济,明显缺少非欧美国家部分,C项将论据补充完整,可看成论证成立的必要条件。

2.学会间接论证

在某些情况下,直接论证比较困难或不容易取得好的效果,使用间接论证——排除法、反证法和归谬法反而可以化繁为简、变难为易,更有效地进行论证。

(1)排除法。如果一个题目有若干个选项,而要证明其中某项正确,那么只要找出依据,否定其他所有的选项就行了,这就是大家非常熟悉的排除法。如鲁迅的《拿来主义》采用逐层排除法,即先排除“闭关主义”,再排除“送去主义”,又排除“拿来”时的三种错误做法,最后推出唯一正确的做法是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”的“拿来主义”,这样的论证使人无可辩驳。

(2)反证法。反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的论点。其所依据的是逻辑的基本规律中的排中律。比如,司马光《训俭示康》的最后一段,通过列举管仲、公叔文子、何曾、石崇、寇准等人“以侈自败”的反面例子对“生活奢侈”作出否定,从而间接论证了“俭朴”的重要性。

(3)归谬法。反证法着眼于证明,而归谬法则立足于驳论。归谬法是先假定对方的论点是对的,然后用它作为前提,推导出一个明显荒谬的结论,从而证明对方的论点是错误的。这种方法仅用于反驳错误观点。比如,赫尔岑(俄国著名的哲学家)受邀参加一个晚会,晚会上演奏的音乐使他非常厌烦,他不得不用手捂住耳朵。主人向他解释:“演奏的是流行歌曲。”赫尔岑反问一句:“流行的乐曲就是高尚的吗 ”主人听了很吃惊,说道:“不高尚的东西怎么能够流行呢 ”赫尔岑笑着说:“那么,流行性感冒也是高尚的了 ”由此“流行的就是高尚的”这一论点就不攻自破了。

3.在论证中引入“虚拟论敌”

在论证中引入“虚拟论敌”能增强我们写作的严谨性。这个“虚拟论敌”可能会“驳论点”——对我们的论点举出反例或者从论点推出错误,也可能会“驳论据”——质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或“驳论证”——指出论证中存在的逻辑问题,所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。写议论文时,列提纲就显得尤其重要。从另外的角度,我们也可以做这位“论敌”,来反驳别人的文章,从而写出严谨的驳论文。

【活动任务三】

任务1:搜集典型议论性文章,分析其中的逻辑链条。

阅读下面的文章,根据批注掌握文章的论证过程,理清其中包含的逻辑链条,推敲其论证的逻辑性,思考如何在自己的议论文写作中学习借鉴。

典型例文

请让孩子输在起跑线上①

郑渊洁

近年在教育领域对家长误导最严重的一句话是“别让孩子输在起跑线上”。一些家长由于担心自己的孩子输在起跑线上,通过各种培训班给孩子超前灌输与其年龄不同步的知识,揠苗助长。②

倘若将人生形容为一场竞赛,“起跑线”的比喻是恰当的。但是,“输在起跑线上”只适合短程竞赛,例如百米赛。如果是马拉松那样的长跑,就不存在输在起跑线上的担忧。相反,马拉松比赛赢在起跑线上的运动员,往往由于没有保存体力,致使起个大早,赶了晚集。③

由此可见,父母是否应该担心孩子输在起跑线上,要看家长对孩子寿命的预估。如果孩子的人生属于短跑,只有区区十几年,您一定不能让孩子输在起跑线上,都知道百米赛的关键往往是起跑,起跑领先了,就成功了一大半。但是假如家长对孩子的寿命预估较长,就相当于孩子的人生是参加一场马拉松长跑竞赛,起跑线是否领先就不重要了。马拉松竞赛的特点是谁笑到最后谁笑得最好。④

长跑的要诀是保存实力,这和孩子学习知识的道理一样。当孩子没有一定的阅历时,给其灌输与孩子的年龄不相符的知识,孩子没有生活经验,对知识的感悟不会深刻,不但没有共鸣感,甚至会厌恶。衡量教育是否成功,不是看分数,而是看受教育者对所学知识的兴趣越来越大还是越来越小。

如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了,反之则相反。受教育者对于所学知识感兴趣的程度,除了老师的教授方法,还取决于孩子对知识的感悟程度。举个例子,一个5岁的孩子对于《静夜思》只能是机械背诵,而远在异国他乡的20岁青年读到《静夜思》则可能百感交集。⑤

买过新汽车的人都知道,新车有磨合期。在新车的磨合期,车速不能太快。只有这样,这辆汽车未来才能风驰电掣。如果在新车的磨合期高速行驶,汽车就会早衰,该急速行进时就会力不从心。假设将人比喻成汽车,人的磨合期就是童年。在童年,不能超负荷运转,要适度磨合。如此,孩子到了成年,才能快马加鞭,后劲十足。⑥

爱因斯坦说:“想象力比知识重要。”

有想象力的人才能进行创造性劳动。想象力和知识是天敌。人在获得知识的过程中,想象力会消失。因为知识符合逻辑,而想象力无章可循。换句话说,知识的本质是科学,想象力的特征是荒诞。人的大脑一山不容二虎:在学龄前,想象力独占鳌头,脑子被想象力占据。上学后,大多数人的想象力将被知识驱逐出境,成为知识渊博但丧失想象力、终身只能重复前人发现的知识的人。很少有人能让知识和想象力在自己的大脑里共存,一旦共存,此人就是能进行创造性劳动的成功人士了。在孩子童年时,让其晚接触知识,有利于想象力在孩子的大脑里安营扎寨,倘若孩子成为想象力和知识并存的人,您就能给大师当爹当娘了。⑦

请让孩子输在起跑线上!输在起跑线上,才能赢得人生。欲将取之,必先予之,是大智慧。⑧

批 注

①提出论点(标题):请让孩子输在起跑线上。

②引入论敌观点:别让孩子输在起跑线上。

③进行限定:阐述“输在起跑线上”的适用前提,“输在起跑线上”适合短程竞赛,不适合马拉松比赛。

④归谬法论证:“别让孩子输在起跑线上”的错误。别让孩子输在起跑线上→预估孩子的人生属于短跑(隐含前提:显然家长不愿意这样)→“别让孩子输在起跑线上”没有必要。

预估孩子的人生属于马拉松长跑(隐含前提:家长的期望)→输在起跑线上不重要→“别让孩子输在起跑线上”没有必要。

⑤举例论证:

给其灌输与孩子的年龄不相符的知识(不让孩子输在起跑线上),容易让孩子厌恶学习;不给其灌输与孩子的年龄不相符的知识(让孩子输在起跑线上),更能保护孩子的学习兴趣。

如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了;如果受教育者对所学知识的兴趣越来越小,说明教育失败了。

没有人希望自己对孩子的教育失败,所以“别让孩子输在起跑线上”错误,“让孩子输在起跑线上”正确。(理由充分)

⑥比喻论证:汽车磨合期(人的童年)—磨合期车速太快(童年超负荷运转)—汽车早衰(人成年后没有后劲)—新车磨合期车速不能太快(人在童年不能超负荷运转)—让汽车在磨合期输给其他汽车(让孩子输在起跑线上)。这一论证过程有效合理,生动形象,具有说服力。

⑦理论论证:

前提:“想象力比知识重要。”想象力和知识是天敌。

人的大脑一山不容二虎:在学龄前掌握知识越多,想象力被挤压和驱逐,会变得越少。

结论:要保护想象力,就要“让孩子输在起跑线上”。

⑧重申论点:让孩子输在起跑线上,才能赢得人生。

逻辑链条

引入论敌观点,有的放矢—限定论题,严谨周密—归谬论证,驳斥论敌观点,巩固论点—举例论证、比喻论证,再巩固论点—理论论证,三巩固论点—水到渠成,重申论点

论证的逻辑性

(1)作者始终围绕自己的论点和论敌的观点进行论证,符合同一律。

(2)引入论敌观点“别让孩子输在起跑线上”,与自己的论点“请让孩子输在起跑线上”形成矛盾关系,形成非此即彼的矛盾选择,驳倒论敌,即可树立自己的论点。这一点符合不矛盾律和排中律。

(3)对“输在起跑线上”进行限定,既为下文的论证预设了前提,又做到逻辑严密,不给论敌留下反驳的漏洞。

(4)归谬法论证中提供了两个相互矛盾的前提与结果供家长选择:希望自己孩子的人生是只有短短十几年的短跑,“别让孩子输在起跑线上”正确;预估孩子的寿命较长,希望孩子的人生是一场马拉松长跑,“别让孩子输在起跑线上”没有必要。

在这一论证中作者隐含了一个前提,即没有家长希望自己的孩子的人生是只有短短十几年的短跑,因此得出结论,“别让孩子输在起跑线上”没必要。这一论证过程符合排中律和不矛盾律。

(5)举例论证、比喻论证和理论论证,为自己的论点提供了充足的理由。

任务2:以小组为单位开展班级辩论赛,在辩论中体会逻辑的力量。

小组一起先确定辩题,然后从逻辑的角度对辩题进行分析,对辩论进行谋划。分析和谋划的思路可以参考下面的示例。

示例:假设抽到了辩题“温饱是谈道德的必要条件”,可从以下几个方面进行思考和辨析。

辩论内容 观 点

(1)观点分析 以下哪些是正方观点 哪些是反方观点 哪些都不是 没有温饱免谈道德。 谈道德的都是温饱之人。 不温不饱依然谈道德。 有人处于温饱之中,却不谈道德。 温饱之人都谈道德。 正方观点:

反方观点:

哪方都不是的观点:

没有温饱免谈道德。谈道德的都是温饱之人。

不温不饱依然谈道德;有人处于温饱之中,却不谈道德。

温饱之人都谈道德。

辩论内容 观 点

(2)概念界定 以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利 哪些对反方有利 温饱是人最基本的衣食需求。 温饱就是社会上总体无衣食之困。 温饱就是或温或饱。 温饱就是既温且饱。 对正方有利:

对反方有利:

温饱是人最基本的衣食需求。温饱就是既温且饱。

温饱就是社会上总体无衣食之困。温饱就是或温或饱。

辩论内容 观 点

(3)论证思路 以下的论证思路是正方的还是反方的 分析这样设计论证思路的理由。 人存在是谈道德的必要条件。 人有理性,理性是谈道德的必要条件。 在任何情况下都能够谈道德。 走向温饱的过程中尤其应该谈道德。

是反方设计的理由。“人存在是谈道德的必要条件”,言外之意是,不论温饱与否都得谈道德。“人有理性,理性是谈道德的必要条件”是对正方的“温饱是谈道德的必要条件”的直接反驳。“在任何情况下都能够谈道德”反驳了正方的“在温饱的前提条件下才能够谈道德”的限制。“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”,强调了谈道德在“走向温饱的过程中”的重要性,比正方的观点高了一个层次。

辩论内容 观 点

(4)攻防策略 以下哪些属于正方的策略 哪些属于反方的策略 论证不能温饱就难以生存。 论证从生存到温饱存在过渡地带。 对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态。 对道德行为的界定尽量宽泛。 正方的策略:

反方的策略:

论证不能温饱就难以生存。论证从生存到温饱存在过渡地带。

对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态。对道德行为的界定尽量宽泛。

任务3:尝试写驳论文。

驳论文就是为反驳某种观点而写的议论文。写驳论文,会促使你独立思考、辩证分析,帮助你学会有效表达观点,参与公共讨论。

阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一 《新华每日电讯》评论认为,不用“yyds”“绝绝子”就不会说话了 心中所想难以付诸文字,离开梗就不会说话,除了“yyds”找不到其他赞美的词,万物皆可“绝绝子”,“文字失语”成为一个越来越需要重视的社会问题。

材料二 有网友认为,“yyds”“绝绝子”等个性化用语主要是青少年群体在使用。实际上,近几十年来,每一代青少年在表达上都追求语言的个性化。就像曾经的80后使用的“狂汗”“886”“顶”“灌水”等网络用语,90后创造的由字母、符号、繁体字、日文、韩文等组成的“火星文”一样,这是一种正常的文化现象,不必大惊小怪。

以上材料引发了你怎样的思考 请结合材料写一篇驳论文,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作指导 这是一道复合材料作文题。材料一是《新华每日电讯》的评论,针对到处使用“yyds”,万物皆可“绝绝子”的现象,指出一个需要重视的社会问题——“文字失语”。材料二则针对“yyds”“绝绝子”普遍使用的现象指出,这种个性化的用语,主要是青少年在表达上追求的语言个性化,这是一种正常的文化现象,不必大惊小怪。

两则材料观点明显是对立的,一个反对使用“yyds”“绝绝子”,一个认为对这种现象不必大惊小怪。写作此文,可以从探求反对或支持的原因入手。从材料一来看,之所以认为这种现象不好,是因为到处使用“yyds”“绝绝子”,可能会造成语言的单一化,不利于语言的丰富和发展,更不利于人们语言表达能力的提高。而从材料二来看,青少年追求个性是不可厚非的,各个时代的青少年都在追求语言上的个性表达,因此“yyds”“绝绝子”的普遍使用就不足为奇了。

两个观点是对立的,写作的时候,可以选择其中的一个观点来写。但要注意写作要求中的“驳论文”这一要求。比如,你支持第一个观点,可以从批驳第二个观点入手,也就是说,语言不是单纯追求个性的,应该让语言纯净而丰富,这样才有利于民族语言的发展。如果支持第二个观点,则可以从批驳第一个观点入手,并不是使用“yyds”“绝绝子”就会造成“文字失语”,这只是个性化的表达。

参考立意:

①净化语言,避免文字失语;

②语言表达也可以个性化;

③让语言表达丰富多彩。

本 课 结 束

第四单元

三 采用合理的论证方法

【学习活动三】 学习运用论证方法

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。规范的论证总是包含由多个判断构成的逻辑链条。适当运用我们掌握的逻辑知识,可以更好地理解、评估论证的合理性,提高论证的水平。

1.关注隐含前提

在一个论证中,说出来的论据只是一部分,那些没有说出来的论据就是隐含前提。而且在论据或隐含前提的前后,还有一些支持这些论据或隐含前提的没有说出来的假设,这些假设又称隐含假设。

“隐含假设”的来路由以下三步组成:

①有着理想中的目标或者状态;

②理想与当前的处境相反或者相差较大,形成了心理上的冲突;

③心理上的冲突或者矛盾促成了糟糕的内心状态。

如:“有一个刚毕业的大学生,一直向往着去大城市发展,展现自己的才华,可是自己目前却在一个小城市的一家公司,做着一份无关痛痒的工作。她渴望自己可以学到更专业的知识和技能,那只是渴望而已,现在的她因为自己不够专业,没底气没信心出去,她发现自己是一个自卑而且懦弱的人。”

这个例子隐含假设,稍作分析如下。

①理想目标:到大城市打拼,展现才华,拥有更专业的知识和技能。

②当前处境:在小城市公司工作。

③内心状态:自卑、苦恼、无奈……

我们从定义出发,知道隐含假设是潜藏在我们思维深处的一些假想出来的条件,所以需要用心把它找出来。如上面的例子,大概有这样的一些隐含假设:

①工作会一直不变;

②大城市才能有好的工作;

③大城市才能学到专业知识和技能;

④无法改变目前的状态;

⑤需要足够专业才敢出去。

隐含的假设除了如上这些,还有“可能选项”:

①寻找和等待调换部门、岗位的机会;

②收集信息,寻找本地的好公司(好工作);

③参加培训班、学习社群或者在线课程,提升技能;

④用实际的行动去逐步提升自我;

⑤想到并愿意承担最糟糕的结果,就可以出去闯一闯。

因此,在实际论证中要关注隐含的前提,还要注意以下几点:

①找出潜意识中的“隐含假设”;

②识别“隐含假设”中的不合理性;

③校正不合理性,寻找“可能选项”,采取行动。

隐含前提的题目通常会以这样的提问方式出现:“上述推论基于以下哪项假设 ”或“以下哪项是上述论证成立需要的前提条件 ”而能作为前提的选项均为论证成立的必要条件,即缺之不可的条件。常见的能作为隐含前提的选项有如下几种。

第一,搭桥,即论据与论点之间的必然联系。搭桥为特殊的前提,是论证成立的必要条件。

【例1】 婴儿期的记忆缺失现象,是指婴儿不能记住生命中最初的两年或三年里发生的事件,以往对这一现象的解释:婴儿这一时期不能形成持久的关于自身经验的表征,即没有相关的记忆的存在,因此无法利用早期记忆。但近来的研究却发现事实并非如此,婴儿能够回忆较早的经验,并且在婴儿期内时隔相当长的一段时间都能回忆。因此,研究者认为并不是所有婴儿都存在记忆缺失的现象。

上述推论中隐含的假设是( )

A.婴儿的短期记忆优于长期记忆

B.自身经验的表征和记忆密切相关

C.能够回忆相关经验意味着一定存在记忆

D.记忆缺失常常是由于难以提取记忆线索引起的

C

解析 题干论点为“因此,研究者认为并不是所有婴儿都存在记忆缺失的现象”,论据为“但近来的研究却发现事实并非如此,婴儿能够回忆较早的经验,并且在婴儿期内时隔相当长的一段时间都能回忆”,论据与论点之间缺少必要的联系,需要补充完整,而C项将其补充完整,为隐含前提,所以选C项。

第二,排除他因。将其他原因排除,除了题干所提原因,没有其他原因导致题干论点为论证成立的隐含前提。

【例2】 某国连续四年的统计表明,在夏令时改变的时间里比其他时间的车祸高4%。这些统计结果说明时间的改变严重影响了该国司机的注意力。

得到这一结论的前提条件是( )

A.该国的司机和其他国家的司机有相同的驾驶习惯

B.被观察到的事故率的增加几乎都是归因于小事故数量的增加

C.关于交通事故发生率的研究,至少需要五年的观察

D.没有其他的诸如学校假期和节假日导致车祸增加的因素

D

解析 题干论点为“这些统计结果说明时间的改变严重影响了该国司机的注意力”,论据为“某国连续四年的统计表明,在夏令时改变的时间里比其他时间的车祸高4%”,之所以能得到时间的改变影响注意力,进而导致车祸增多的结论是基于D项这一个前提,排除了其他能导致车祸增多的因素,最后得到题干论点。

第三,将论据补充完整。题干中涉及多个论据,但存在明显缺失的部分,将其补充完整,即为补充论证成立的前提条件。

【例3】 有专家认为,全球经济正缓慢复苏,其主要证据是:美国的经济表现超出预期,在就业和住房方面都有不错的表现;欧洲央行启动了融资运作计划,用比较低的利率贷款,为更多的企业以及中小企业进行融资;全球整个大宗商品市场树立了足够的信心。因此,这都是非常好的迹象。

如果以下各项为真,最有可能成为上述论证前提的是( )

A.专家先前对美国经济表示不乐观

B.欧洲央行原有利率较高,银根收紧

C.非欧美国家的经济状况保持稳定

D.全球大宗商品交易缺乏信心支持

C

解析 题干论点为“全球经济正缓慢复苏”,论据为“其主要证据是:美国的经济表现超出预期,在就业和住房方面都有不错的表现;欧洲央行启动了融资运作计划,用比较低的利率贷款,为更多的企业以及中小企业进行融资;全球整个大宗商品市场树立了足够的信心”,题干论点为全球经济复苏,但论据部分只阐述了欧洲和美国经济,明显缺少非欧美国家部分,C项将论据补充完整,可看成论证成立的必要条件。

2.学会间接论证

在某些情况下,直接论证比较困难或不容易取得好的效果,使用间接论证——排除法、反证法和归谬法反而可以化繁为简、变难为易,更有效地进行论证。

(1)排除法。如果一个题目有若干个选项,而要证明其中某项正确,那么只要找出依据,否定其他所有的选项就行了,这就是大家非常熟悉的排除法。如鲁迅的《拿来主义》采用逐层排除法,即先排除“闭关主义”,再排除“送去主义”,又排除“拿来”时的三种错误做法,最后推出唯一正确的做法是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”的“拿来主义”,这样的论证使人无可辩驳。

(2)反证法。反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的论点。其所依据的是逻辑的基本规律中的排中律。比如,司马光《训俭示康》的最后一段,通过列举管仲、公叔文子、何曾、石崇、寇准等人“以侈自败”的反面例子对“生活奢侈”作出否定,从而间接论证了“俭朴”的重要性。

(3)归谬法。反证法着眼于证明,而归谬法则立足于驳论。归谬法是先假定对方的论点是对的,然后用它作为前提,推导出一个明显荒谬的结论,从而证明对方的论点是错误的。这种方法仅用于反驳错误观点。比如,赫尔岑(俄国著名的哲学家)受邀参加一个晚会,晚会上演奏的音乐使他非常厌烦,他不得不用手捂住耳朵。主人向他解释:“演奏的是流行歌曲。”赫尔岑反问一句:“流行的乐曲就是高尚的吗 ”主人听了很吃惊,说道:“不高尚的东西怎么能够流行呢 ”赫尔岑笑着说:“那么,流行性感冒也是高尚的了 ”由此“流行的就是高尚的”这一论点就不攻自破了。

3.在论证中引入“虚拟论敌”

在论证中引入“虚拟论敌”能增强我们写作的严谨性。这个“虚拟论敌”可能会“驳论点”——对我们的论点举出反例或者从论点推出错误,也可能会“驳论据”——质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或“驳论证”——指出论证中存在的逻辑问题,所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。写议论文时,列提纲就显得尤其重要。从另外的角度,我们也可以做这位“论敌”,来反驳别人的文章,从而写出严谨的驳论文。

【活动任务三】

任务1:搜集典型议论性文章,分析其中的逻辑链条。

阅读下面的文章,根据批注掌握文章的论证过程,理清其中包含的逻辑链条,推敲其论证的逻辑性,思考如何在自己的议论文写作中学习借鉴。

典型例文

请让孩子输在起跑线上①

郑渊洁

近年在教育领域对家长误导最严重的一句话是“别让孩子输在起跑线上”。一些家长由于担心自己的孩子输在起跑线上,通过各种培训班给孩子超前灌输与其年龄不同步的知识,揠苗助长。②

倘若将人生形容为一场竞赛,“起跑线”的比喻是恰当的。但是,“输在起跑线上”只适合短程竞赛,例如百米赛。如果是马拉松那样的长跑,就不存在输在起跑线上的担忧。相反,马拉松比赛赢在起跑线上的运动员,往往由于没有保存体力,致使起个大早,赶了晚集。③

由此可见,父母是否应该担心孩子输在起跑线上,要看家长对孩子寿命的预估。如果孩子的人生属于短跑,只有区区十几年,您一定不能让孩子输在起跑线上,都知道百米赛的关键往往是起跑,起跑领先了,就成功了一大半。但是假如家长对孩子的寿命预估较长,就相当于孩子的人生是参加一场马拉松长跑竞赛,起跑线是否领先就不重要了。马拉松竞赛的特点是谁笑到最后谁笑得最好。④

长跑的要诀是保存实力,这和孩子学习知识的道理一样。当孩子没有一定的阅历时,给其灌输与孩子的年龄不相符的知识,孩子没有生活经验,对知识的感悟不会深刻,不但没有共鸣感,甚至会厌恶。衡量教育是否成功,不是看分数,而是看受教育者对所学知识的兴趣越来越大还是越来越小。

如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了,反之则相反。受教育者对于所学知识感兴趣的程度,除了老师的教授方法,还取决于孩子对知识的感悟程度。举个例子,一个5岁的孩子对于《静夜思》只能是机械背诵,而远在异国他乡的20岁青年读到《静夜思》则可能百感交集。⑤

买过新汽车的人都知道,新车有磨合期。在新车的磨合期,车速不能太快。只有这样,这辆汽车未来才能风驰电掣。如果在新车的磨合期高速行驶,汽车就会早衰,该急速行进时就会力不从心。假设将人比喻成汽车,人的磨合期就是童年。在童年,不能超负荷运转,要适度磨合。如此,孩子到了成年,才能快马加鞭,后劲十足。⑥

爱因斯坦说:“想象力比知识重要。”

有想象力的人才能进行创造性劳动。想象力和知识是天敌。人在获得知识的过程中,想象力会消失。因为知识符合逻辑,而想象力无章可循。换句话说,知识的本质是科学,想象力的特征是荒诞。人的大脑一山不容二虎:在学龄前,想象力独占鳌头,脑子被想象力占据。上学后,大多数人的想象力将被知识驱逐出境,成为知识渊博但丧失想象力、终身只能重复前人发现的知识的人。很少有人能让知识和想象力在自己的大脑里共存,一旦共存,此人就是能进行创造性劳动的成功人士了。在孩子童年时,让其晚接触知识,有利于想象力在孩子的大脑里安营扎寨,倘若孩子成为想象力和知识并存的人,您就能给大师当爹当娘了。⑦

请让孩子输在起跑线上!输在起跑线上,才能赢得人生。欲将取之,必先予之,是大智慧。⑧

批 注

①提出论点(标题):请让孩子输在起跑线上。

②引入论敌观点:别让孩子输在起跑线上。

③进行限定:阐述“输在起跑线上”的适用前提,“输在起跑线上”适合短程竞赛,不适合马拉松比赛。

④归谬法论证:“别让孩子输在起跑线上”的错误。别让孩子输在起跑线上→预估孩子的人生属于短跑(隐含前提:显然家长不愿意这样)→“别让孩子输在起跑线上”没有必要。

预估孩子的人生属于马拉松长跑(隐含前提:家长的期望)→输在起跑线上不重要→“别让孩子输在起跑线上”没有必要。

⑤举例论证:

给其灌输与孩子的年龄不相符的知识(不让孩子输在起跑线上),容易让孩子厌恶学习;不给其灌输与孩子的年龄不相符的知识(让孩子输在起跑线上),更能保护孩子的学习兴趣。

如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了;如果受教育者对所学知识的兴趣越来越小,说明教育失败了。

没有人希望自己对孩子的教育失败,所以“别让孩子输在起跑线上”错误,“让孩子输在起跑线上”正确。(理由充分)

⑥比喻论证:汽车磨合期(人的童年)—磨合期车速太快(童年超负荷运转)—汽车早衰(人成年后没有后劲)—新车磨合期车速不能太快(人在童年不能超负荷运转)—让汽车在磨合期输给其他汽车(让孩子输在起跑线上)。这一论证过程有效合理,生动形象,具有说服力。

⑦理论论证:

前提:“想象力比知识重要。”想象力和知识是天敌。

人的大脑一山不容二虎:在学龄前掌握知识越多,想象力被挤压和驱逐,会变得越少。

结论:要保护想象力,就要“让孩子输在起跑线上”。

⑧重申论点:让孩子输在起跑线上,才能赢得人生。

逻辑链条

引入论敌观点,有的放矢—限定论题,严谨周密—归谬论证,驳斥论敌观点,巩固论点—举例论证、比喻论证,再巩固论点—理论论证,三巩固论点—水到渠成,重申论点

论证的逻辑性

(1)作者始终围绕自己的论点和论敌的观点进行论证,符合同一律。

(2)引入论敌观点“别让孩子输在起跑线上”,与自己的论点“请让孩子输在起跑线上”形成矛盾关系,形成非此即彼的矛盾选择,驳倒论敌,即可树立自己的论点。这一点符合不矛盾律和排中律。

(3)对“输在起跑线上”进行限定,既为下文的论证预设了前提,又做到逻辑严密,不给论敌留下反驳的漏洞。

(4)归谬法论证中提供了两个相互矛盾的前提与结果供家长选择:希望自己孩子的人生是只有短短十几年的短跑,“别让孩子输在起跑线上”正确;预估孩子的寿命较长,希望孩子的人生是一场马拉松长跑,“别让孩子输在起跑线上”没有必要。

在这一论证中作者隐含了一个前提,即没有家长希望自己的孩子的人生是只有短短十几年的短跑,因此得出结论,“别让孩子输在起跑线上”没必要。这一论证过程符合排中律和不矛盾律。

(5)举例论证、比喻论证和理论论证,为自己的论点提供了充足的理由。

任务2:以小组为单位开展班级辩论赛,在辩论中体会逻辑的力量。

小组一起先确定辩题,然后从逻辑的角度对辩题进行分析,对辩论进行谋划。分析和谋划的思路可以参考下面的示例。

示例:假设抽到了辩题“温饱是谈道德的必要条件”,可从以下几个方面进行思考和辨析。

辩论内容 观 点

(1)观点分析 以下哪些是正方观点 哪些是反方观点 哪些都不是 没有温饱免谈道德。 谈道德的都是温饱之人。 不温不饱依然谈道德。 有人处于温饱之中,却不谈道德。 温饱之人都谈道德。 正方观点:

反方观点:

哪方都不是的观点:

没有温饱免谈道德。谈道德的都是温饱之人。

不温不饱依然谈道德;有人处于温饱之中,却不谈道德。

温饱之人都谈道德。

辩论内容 观 点

(2)概念界定 以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利 哪些对反方有利 温饱是人最基本的衣食需求。 温饱就是社会上总体无衣食之困。 温饱就是或温或饱。 温饱就是既温且饱。 对正方有利:

对反方有利:

温饱是人最基本的衣食需求。温饱就是既温且饱。

温饱就是社会上总体无衣食之困。温饱就是或温或饱。

辩论内容 观 点

(3)论证思路 以下的论证思路是正方的还是反方的 分析这样设计论证思路的理由。 人存在是谈道德的必要条件。 人有理性,理性是谈道德的必要条件。 在任何情况下都能够谈道德。 走向温饱的过程中尤其应该谈道德。

是反方设计的理由。“人存在是谈道德的必要条件”,言外之意是,不论温饱与否都得谈道德。“人有理性,理性是谈道德的必要条件”是对正方的“温饱是谈道德的必要条件”的直接反驳。“在任何情况下都能够谈道德”反驳了正方的“在温饱的前提条件下才能够谈道德”的限制。“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”,强调了谈道德在“走向温饱的过程中”的重要性,比正方的观点高了一个层次。

辩论内容 观 点

(4)攻防策略 以下哪些属于正方的策略 哪些属于反方的策略 论证不能温饱就难以生存。 论证从生存到温饱存在过渡地带。 对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态。 对道德行为的界定尽量宽泛。 正方的策略:

反方的策略:

论证不能温饱就难以生存。论证从生存到温饱存在过渡地带。

对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态。对道德行为的界定尽量宽泛。

任务3:尝试写驳论文。

驳论文就是为反驳某种观点而写的议论文。写驳论文,会促使你独立思考、辩证分析,帮助你学会有效表达观点,参与公共讨论。

阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一 《新华每日电讯》评论认为,不用“yyds”“绝绝子”就不会说话了 心中所想难以付诸文字,离开梗就不会说话,除了“yyds”找不到其他赞美的词,万物皆可“绝绝子”,“文字失语”成为一个越来越需要重视的社会问题。

材料二 有网友认为,“yyds”“绝绝子”等个性化用语主要是青少年群体在使用。实际上,近几十年来,每一代青少年在表达上都追求语言的个性化。就像曾经的80后使用的“狂汗”“886”“顶”“灌水”等网络用语,90后创造的由字母、符号、繁体字、日文、韩文等组成的“火星文”一样,这是一种正常的文化现象,不必大惊小怪。

以上材料引发了你怎样的思考 请结合材料写一篇驳论文,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作指导 这是一道复合材料作文题。材料一是《新华每日电讯》的评论,针对到处使用“yyds”,万物皆可“绝绝子”的现象,指出一个需要重视的社会问题——“文字失语”。材料二则针对“yyds”“绝绝子”普遍使用的现象指出,这种个性化的用语,主要是青少年在表达上追求的语言个性化,这是一种正常的文化现象,不必大惊小怪。

两则材料观点明显是对立的,一个反对使用“yyds”“绝绝子”,一个认为对这种现象不必大惊小怪。写作此文,可以从探求反对或支持的原因入手。从材料一来看,之所以认为这种现象不好,是因为到处使用“yyds”“绝绝子”,可能会造成语言的单一化,不利于语言的丰富和发展,更不利于人们语言表达能力的提高。而从材料二来看,青少年追求个性是不可厚非的,各个时代的青少年都在追求语言上的个性表达,因此“yyds”“绝绝子”的普遍使用就不足为奇了。

两个观点是对立的,写作的时候,可以选择其中的一个观点来写。但要注意写作要求中的“驳论文”这一要求。比如,你支持第一个观点,可以从批驳第二个观点入手,也就是说,语言不是单纯追求个性的,应该让语言纯净而丰富,这样才有利于民族语言的发展。如果支持第二个观点,则可以从批驳第一个观点入手,并不是使用“yyds”“绝绝子”就会造成“文字失语”,这只是个性化的表达。

参考立意:

①净化语言,避免文字失语;

②语言表达也可以个性化;

③让语言表达丰富多彩。

本 课 结 束