23 出师表 学案(含答案)

图片预览

文档简介

23 出师表

【课前预学】

预学一 诸葛亮的形象深入人心,家喻户晓。重温《诫子书》和《三顾茅庐》,课外搜集并记录与他相关的俗语、对联、诗词、故事等。

预学二 朗读课文,借助注释读准字音,然后合上教科书,给下列词句中的加点字注音。

崩殂( ) 妄自菲薄( ) 陟罚臧否( )( )

行阵和睦( ) 猥自枉屈( ) 裨补阙漏( )( )

夙夜忧叹( ) 庶竭驽钝( ) 咨诹善道( )

预学三 梳理课文中的古今异义词,完成下面的表格,同桌之间互相批改。

表6-3 古今异义

古今异义词 古义 今义

开张 扩大 商店等设立后开始营业

预学四 读课文,画出文中的成语,用楷体或行楷抄写在下面的田字格内。

【课堂导学】

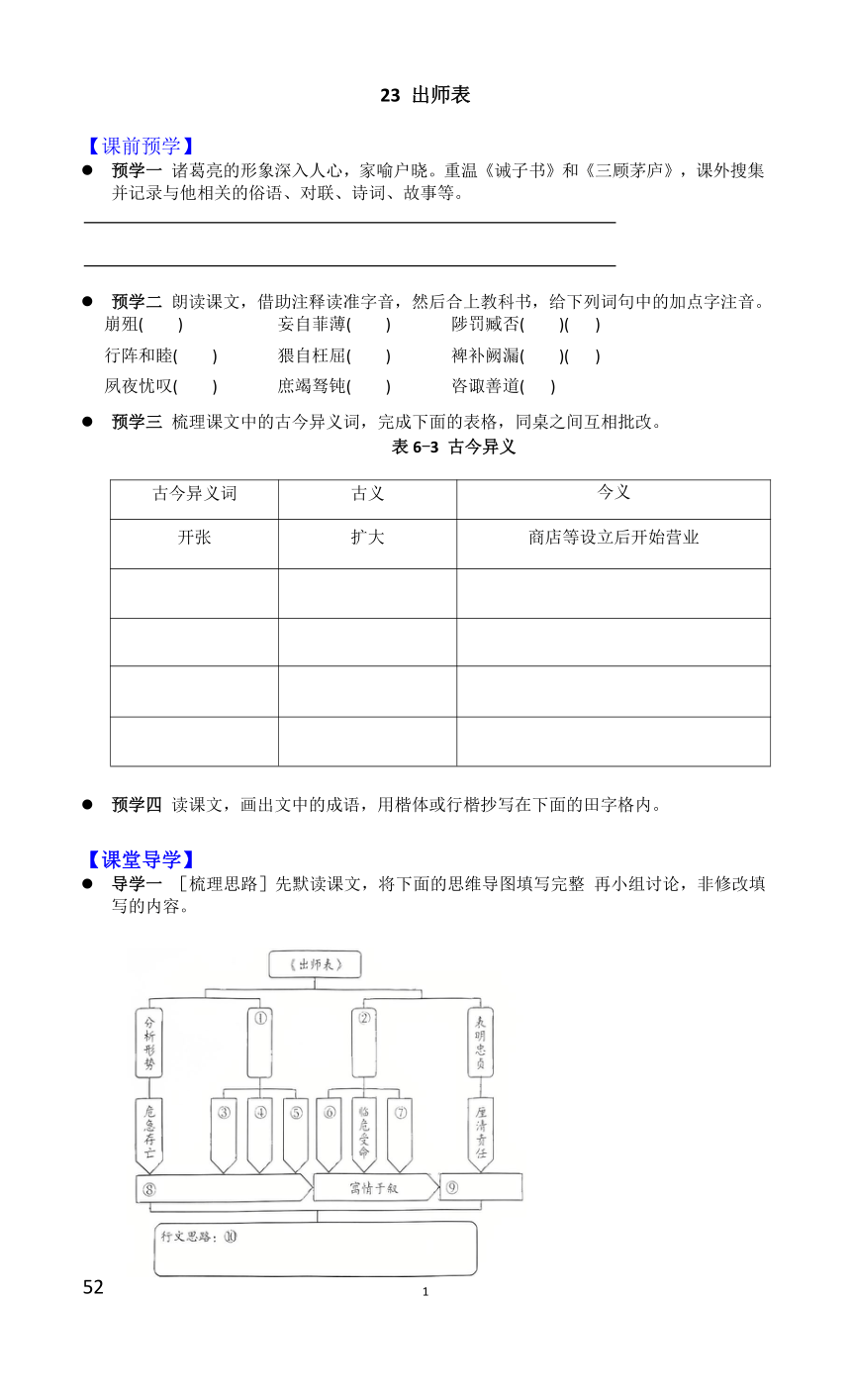

导学一 [梳理思路]先默读课文,将下面的思维导图填写完整 再小组讨论,非修改填写的内容。

图6-4《出师表》思维导图

导学二[品读语言]通过解答下列问题,从多个角度品读课文语言,每个角度举一个例子进行分析。

全文624字,先后13次提到“先帝”,7次提到“陛下”,为全文定下了怎样的感情基调?

课文多以四字句行文,兼用一些工整的排比、对偶句式,朗读时应怎样恰当地停顿?

文中有很多针对当时形势反复劝勉后主继承先帝遗志,以及表明心意、激励众志的词,如“愿”“以为”“庶”等,在朗读时应如何处理这些词?

全文有11个“也”字煞句,朗读这些句子时语气、语调有什么不同之处吗?

品读角度一:感情基调 品读角度二:句式节奏

品读角度三: 品读角度四:

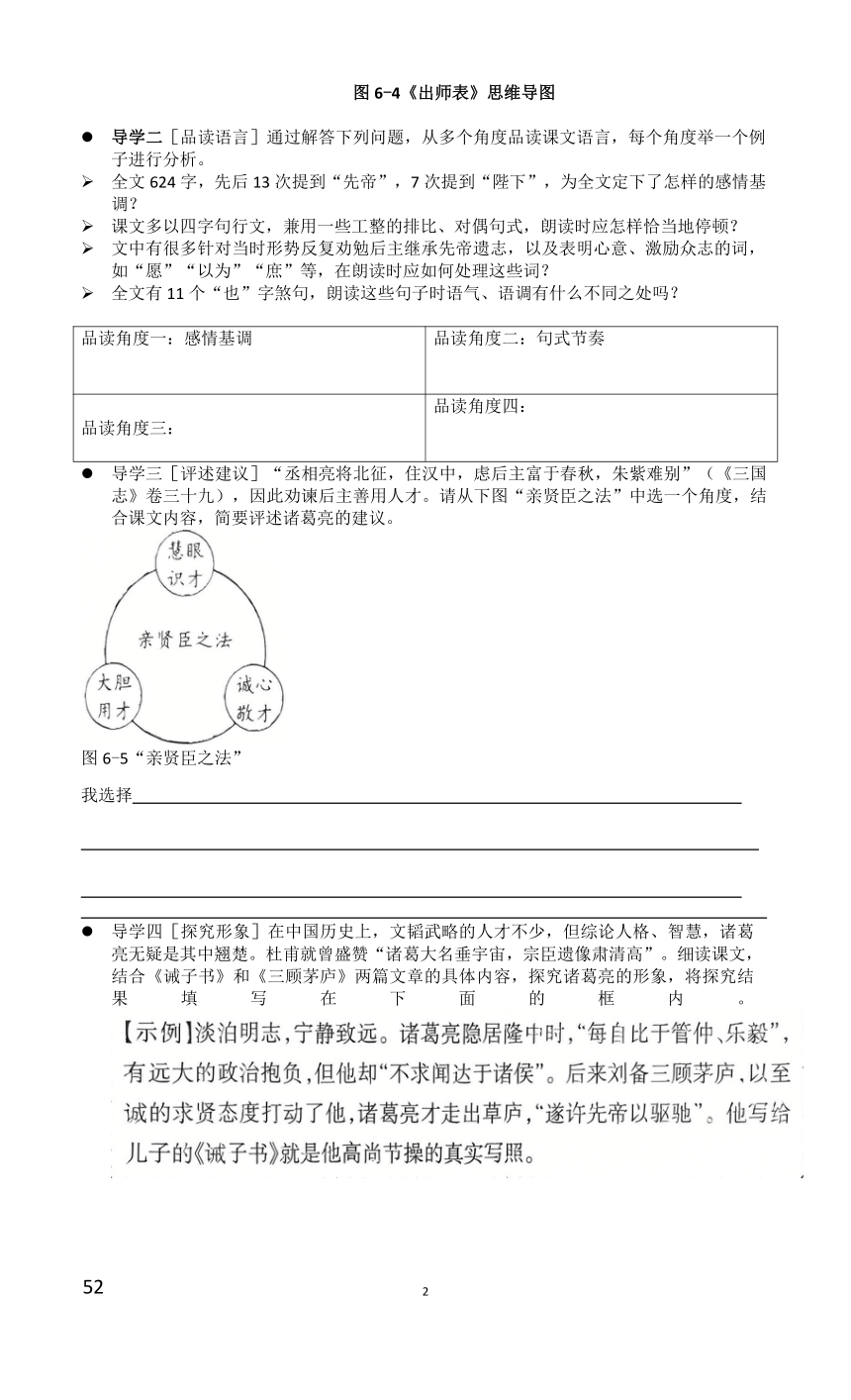

导学三[评述建议]“丞相亮将北征,住汉中,虑后主富于春秋,朱紫难别”(《三国志》卷三十九),因此劝谏后主善用人才。请从下图“亲贤臣之法”中选一个角度,结合课文内容,简要评述诸葛亮的建议。

图6-5“亲贤臣之法”

我选择

导学四[探究形象]在中国历史上,文韬武略的人才不少,但综论人格、智慧,诸葛亮无疑是其中翘楚。杜甫就曾盛赞“诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高”。细读课文,结合《诫子书》和《三顾茅庐》两篇文章的具体内容,探究诸葛亮的形象,将探究结果填写在下面的框内。

【课后拓展】

《出师表》是对内政建设的劝谏,《后出师表》是对军事战略的分析。阅读下面的《后出师表》选段,从内容、情感、措辞、语气等角度中任选一个,比较两篇“表”的异同。不少于200字。

先帝虑汉、贼不两立,王业不偏安,故托臣以讨贼也。以先帝之明,量臣之才,故知臣伐贼才弱敌强也;然不伐贼,王业亦亡,惟坐而待亡,孰与伐之?是故托臣而弗疑也。

臣受命之日,寝不安席,食不甘味,思惟北征,宜先入南,故五月渡泸,深入不毛、并日而食。臣非不自惜也,顾王业不得偏全于弱都,故冒危难以奉先帝之道意也,而议者谓为非计。今賊适疲于西,又务于东,兵法乘劳,此进趋之时也······臣鞠躬尽力,死而后已,至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也。

52

答案

预学一 [示例]俗语:①三个臭皮匠-顶个诸葛亮 ②诸葛亮弹琴-计上心来 ③事后诸葛亮 对联:①一对二表三分鼎/六出七纵八阵图 ②两表酬三顾/一对足千秋 诗词:①出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。②出师一表真名世,千载谁堪伯仲间? 故事:①舌战群儒:曹操大军沿江结寨,准备并吞江东。大敌压境,诸葛亮临危受命出使江东,运用谋略,与东吴群臣纵论天下大事,巧言辩驳,说服他们与刘备联合抗曹。②空城计:诸葛亮屯兵于阳平,派精锐部队去攻打魏军,只留少数老弱残兵在城中。司马懿率大军来攻城,诸葛亮临危不惧,传令打开城门。自己登上城楼,从容镇定,端坐弹琴。司马懿来到城前见此情景,怕城中有埋伏,不敢贸然进攻,便下令退兵。

预学二 cú fěi zhì pǐ háng wěi bì quē sù nú zōu

预学三 [示例]①所以 古义:表示原因 今义:表示因果关系的连词 ②痛恨 古义:痛心、遗憾 今义:极端憎恨或悔恨 ③卑鄙 古义:社会地位低微,见识短浅 今义:(语言、行为)恶劣;不道德 ④感激 古义:感奋激发 今义:因对方的好意或帮助而感动并产生谢意

预学四 [示例]危急存亡 妄自菲薄 作奸犯科 三顾茅庐 不毛之地 不知所云

导学一 [示例]①提出建议 ②追述往事 ③广开言路 ④严明赏罚 ⑤亲贤远佞 ⑥三顾茅庐 ⑦平定南方 ⑧寓情于议 ⑨抒发感情 ⑩课文分两部分,前半部分是作者出师伐魏前向后主进谏忠言。作者先分析蜀国的形势,由此提出内政实施上的三条建议,希望后主励精图治。后半部分是作者向后主表明北定中原的决心。作者先自述生平,追叙往事,然后陈述出师理由和北伐意义,最后表达出师决心,希望后主效法先帝知人善任

导学二 [示例]品读角度一:感情基调。《出师表》连连敬称“先帝”,追思之深,溢于言表;屡屡敬称“陛下”,循循善诱,不失分寸。为全文定下了悲而不伤、敬而不卑的感情基调。品读角度二:句式节奏。课文多以四字句行文,“二二”停顿,节奏鲜明,句意明朗,读来激越有力;排比、对偶等句式讲究整齐、对称,上、下句字数相同、词性相对,读来朗朗上口,亦有回环往复的节奏效果。品读角度三:重音处理。文中有许多像“愿”“以为”“庶”这样表达强烈愿望的词,朗读时将这些词语做重音处理,更能抒发作者立志北伐的迫切之心。品读角度四:语气语调。文中以“也”字结尾的句子,表示肯定语气时,朗读可用降调;表示感叹语气时,朗读可用升调,如“欲报之于陛下也”;表示祈使语气时,朗读可用升调,如“使内外异法也”。不同句式采用不同语气、不同语调,使文章张弛有度,读来慷慨淋漓。

导学三 [示例一]慧眼识才 识别人才的首要标准是德才兼备、以德为先。作者向刘禅推荐文臣武将时提到“此皆良实,志虑忠纯”“性行淑均”“此悉贞良死节之臣”。此外,选拔人才还应注重才干实力,如作者认为向宠“晓畅军事”,能够独当一面。而且他的能力在实践中得到了检验反馈:“试用于昔日,先帝称之曰能”[示例二]诚心敬才 对待人才要有“视才如金”的态度。作者现身说法,回忆“先帝猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”,刘备择之以才,待之以礼,作者“由是感激,遂许先帝以驱驰”

导学四 [示例一]坚韧一心,竭尽人谋。诸葛亮在隆中对策中,为刘备成就蜀汉大业规划了一条明确而又完整的内政、外交政策和军事路线,描绘了一幅魏、蜀、吴三足鼎立的政治蓝图。而诸葛亮的政治理想,则是要“兴复汉室,还于旧都”,一统天下。但现实却是非常严峻的:三国之中,蜀国国力最弱,“益州疲弊,此诚危急存亡之秋也”。诸葛亮深知这一点,于是他毅然挑战极限,采取一切积极措施,“五月渡泸,深入不毛”,到“南方已定”,提出“当奖率三军,北定中原”,主动出击,虽劳而无功,仍不失为英雄壮举。[示例二]尽瘁国事,忠心辅政。诸葛亮为报知遇之恩,不遗余力地辅佐刘备开创基业,“受任于败军之际,奉命于危难之间”。刘备很信任他,曾言“孤之有孔明,犹鱼之有水也”;临死时还托孤于他。诸葛亮侍奉刘禅,更加殚精竭虑,“受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效”。他“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神令人敬佩。

拓 展*[示例]相同之处:两篇“表”都以先帝的遗命为依据,证明出师的必要性,措辞委婉;作者回顾了自己受命以来为伐魏所做的积极准备,表明北伐是顺势而为,势在必行,目的明确;又力陈北伐的决心,言到之处,情理鲜明,同时也表达自己以身许国、忠贞不贰的思想。不同之处:《出师表》对出师原因做了适当的说明,这种说明没有反复陈说得失利弊,而是抒情言志,作者把“北定中原”看作自己“报先帝而忠陛下之职分”。将叙事、议论和抒情紧密结合,语言质朴自然,恳切平易,其情弥真。而《后出师表》选段则以议论为主,层层闸明再次北伐的理由,既有对“不伐贼”而只能“待亡”的反问,又有作者与“议者”对待北伐持不同态度的对比,论证周密,气势磅礴。

【课前预学】

预学一 诸葛亮的形象深入人心,家喻户晓。重温《诫子书》和《三顾茅庐》,课外搜集并记录与他相关的俗语、对联、诗词、故事等。

预学二 朗读课文,借助注释读准字音,然后合上教科书,给下列词句中的加点字注音。

崩殂( ) 妄自菲薄( ) 陟罚臧否( )( )

行阵和睦( ) 猥自枉屈( ) 裨补阙漏( )( )

夙夜忧叹( ) 庶竭驽钝( ) 咨诹善道( )

预学三 梳理课文中的古今异义词,完成下面的表格,同桌之间互相批改。

表6-3 古今异义

古今异义词 古义 今义

开张 扩大 商店等设立后开始营业

预学四 读课文,画出文中的成语,用楷体或行楷抄写在下面的田字格内。

【课堂导学】

导学一 [梳理思路]先默读课文,将下面的思维导图填写完整 再小组讨论,非修改填写的内容。

图6-4《出师表》思维导图

导学二[品读语言]通过解答下列问题,从多个角度品读课文语言,每个角度举一个例子进行分析。

全文624字,先后13次提到“先帝”,7次提到“陛下”,为全文定下了怎样的感情基调?

课文多以四字句行文,兼用一些工整的排比、对偶句式,朗读时应怎样恰当地停顿?

文中有很多针对当时形势反复劝勉后主继承先帝遗志,以及表明心意、激励众志的词,如“愿”“以为”“庶”等,在朗读时应如何处理这些词?

全文有11个“也”字煞句,朗读这些句子时语气、语调有什么不同之处吗?

品读角度一:感情基调 品读角度二:句式节奏

品读角度三: 品读角度四:

导学三[评述建议]“丞相亮将北征,住汉中,虑后主富于春秋,朱紫难别”(《三国志》卷三十九),因此劝谏后主善用人才。请从下图“亲贤臣之法”中选一个角度,结合课文内容,简要评述诸葛亮的建议。

图6-5“亲贤臣之法”

我选择

导学四[探究形象]在中国历史上,文韬武略的人才不少,但综论人格、智慧,诸葛亮无疑是其中翘楚。杜甫就曾盛赞“诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高”。细读课文,结合《诫子书》和《三顾茅庐》两篇文章的具体内容,探究诸葛亮的形象,将探究结果填写在下面的框内。

【课后拓展】

《出师表》是对内政建设的劝谏,《后出师表》是对军事战略的分析。阅读下面的《后出师表》选段,从内容、情感、措辞、语气等角度中任选一个,比较两篇“表”的异同。不少于200字。

先帝虑汉、贼不两立,王业不偏安,故托臣以讨贼也。以先帝之明,量臣之才,故知臣伐贼才弱敌强也;然不伐贼,王业亦亡,惟坐而待亡,孰与伐之?是故托臣而弗疑也。

臣受命之日,寝不安席,食不甘味,思惟北征,宜先入南,故五月渡泸,深入不毛、并日而食。臣非不自惜也,顾王业不得偏全于弱都,故冒危难以奉先帝之道意也,而议者谓为非计。今賊适疲于西,又务于东,兵法乘劳,此进趋之时也······臣鞠躬尽力,死而后已,至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也。

52

答案

预学一 [示例]俗语:①三个臭皮匠-顶个诸葛亮 ②诸葛亮弹琴-计上心来 ③事后诸葛亮 对联:①一对二表三分鼎/六出七纵八阵图 ②两表酬三顾/一对足千秋 诗词:①出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。②出师一表真名世,千载谁堪伯仲间? 故事:①舌战群儒:曹操大军沿江结寨,准备并吞江东。大敌压境,诸葛亮临危受命出使江东,运用谋略,与东吴群臣纵论天下大事,巧言辩驳,说服他们与刘备联合抗曹。②空城计:诸葛亮屯兵于阳平,派精锐部队去攻打魏军,只留少数老弱残兵在城中。司马懿率大军来攻城,诸葛亮临危不惧,传令打开城门。自己登上城楼,从容镇定,端坐弹琴。司马懿来到城前见此情景,怕城中有埋伏,不敢贸然进攻,便下令退兵。

预学二 cú fěi zhì pǐ háng wěi bì quē sù nú zōu

预学三 [示例]①所以 古义:表示原因 今义:表示因果关系的连词 ②痛恨 古义:痛心、遗憾 今义:极端憎恨或悔恨 ③卑鄙 古义:社会地位低微,见识短浅 今义:(语言、行为)恶劣;不道德 ④感激 古义:感奋激发 今义:因对方的好意或帮助而感动并产生谢意

预学四 [示例]危急存亡 妄自菲薄 作奸犯科 三顾茅庐 不毛之地 不知所云

导学一 [示例]①提出建议 ②追述往事 ③广开言路 ④严明赏罚 ⑤亲贤远佞 ⑥三顾茅庐 ⑦平定南方 ⑧寓情于议 ⑨抒发感情 ⑩课文分两部分,前半部分是作者出师伐魏前向后主进谏忠言。作者先分析蜀国的形势,由此提出内政实施上的三条建议,希望后主励精图治。后半部分是作者向后主表明北定中原的决心。作者先自述生平,追叙往事,然后陈述出师理由和北伐意义,最后表达出师决心,希望后主效法先帝知人善任

导学二 [示例]品读角度一:感情基调。《出师表》连连敬称“先帝”,追思之深,溢于言表;屡屡敬称“陛下”,循循善诱,不失分寸。为全文定下了悲而不伤、敬而不卑的感情基调。品读角度二:句式节奏。课文多以四字句行文,“二二”停顿,节奏鲜明,句意明朗,读来激越有力;排比、对偶等句式讲究整齐、对称,上、下句字数相同、词性相对,读来朗朗上口,亦有回环往复的节奏效果。品读角度三:重音处理。文中有许多像“愿”“以为”“庶”这样表达强烈愿望的词,朗读时将这些词语做重音处理,更能抒发作者立志北伐的迫切之心。品读角度四:语气语调。文中以“也”字结尾的句子,表示肯定语气时,朗读可用降调;表示感叹语气时,朗读可用升调,如“欲报之于陛下也”;表示祈使语气时,朗读可用升调,如“使内外异法也”。不同句式采用不同语气、不同语调,使文章张弛有度,读来慷慨淋漓。

导学三 [示例一]慧眼识才 识别人才的首要标准是德才兼备、以德为先。作者向刘禅推荐文臣武将时提到“此皆良实,志虑忠纯”“性行淑均”“此悉贞良死节之臣”。此外,选拔人才还应注重才干实力,如作者认为向宠“晓畅军事”,能够独当一面。而且他的能力在实践中得到了检验反馈:“试用于昔日,先帝称之曰能”[示例二]诚心敬才 对待人才要有“视才如金”的态度。作者现身说法,回忆“先帝猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”,刘备择之以才,待之以礼,作者“由是感激,遂许先帝以驱驰”

导学四 [示例一]坚韧一心,竭尽人谋。诸葛亮在隆中对策中,为刘备成就蜀汉大业规划了一条明确而又完整的内政、外交政策和军事路线,描绘了一幅魏、蜀、吴三足鼎立的政治蓝图。而诸葛亮的政治理想,则是要“兴复汉室,还于旧都”,一统天下。但现实却是非常严峻的:三国之中,蜀国国力最弱,“益州疲弊,此诚危急存亡之秋也”。诸葛亮深知这一点,于是他毅然挑战极限,采取一切积极措施,“五月渡泸,深入不毛”,到“南方已定”,提出“当奖率三军,北定中原”,主动出击,虽劳而无功,仍不失为英雄壮举。[示例二]尽瘁国事,忠心辅政。诸葛亮为报知遇之恩,不遗余力地辅佐刘备开创基业,“受任于败军之际,奉命于危难之间”。刘备很信任他,曾言“孤之有孔明,犹鱼之有水也”;临死时还托孤于他。诸葛亮侍奉刘禅,更加殚精竭虑,“受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效”。他“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神令人敬佩。

拓 展*[示例]相同之处:两篇“表”都以先帝的遗命为依据,证明出师的必要性,措辞委婉;作者回顾了自己受命以来为伐魏所做的积极准备,表明北伐是顺势而为,势在必行,目的明确;又力陈北伐的决心,言到之处,情理鲜明,同时也表达自己以身许国、忠贞不贰的思想。不同之处:《出师表》对出师原因做了适当的说明,这种说明没有反复陈说得失利弊,而是抒情言志,作者把“北定中原”看作自己“报先帝而忠陛下之职分”。将叙事、议论和抒情紧密结合,语言质朴自然,恳切平易,其情弥真。而《后出师表》选段则以议论为主,层层闸明再次北伐的理由,既有对“不伐贼”而只能“待亡”的反问,又有作者与“议者”对待北伐持不同态度的对比,论证周密,气势磅礴。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读