13 迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空--2025高中语文选择性必修中册教学课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 13 迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空--2025高中语文选择性必修中册教学课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 15:10:20 | ||

图片预览

文档简介

(共86张PPT)

第四单元

13 迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空

学习目标 1.了解作者及写作背景,反复吟咏,明确诗歌内容,体会诗歌的多元主题。

2.分析文本意象,体会诗歌意境,提升诗歌鉴赏能力。

3.聚焦诗歌情感,对比阅读不同译文内容,体会诗歌的情感美。

迷娘(之一)

致大海

目录索引

自己之歌(节选)

树和天空

复合文本比较鉴赏课

迷娘(之一)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

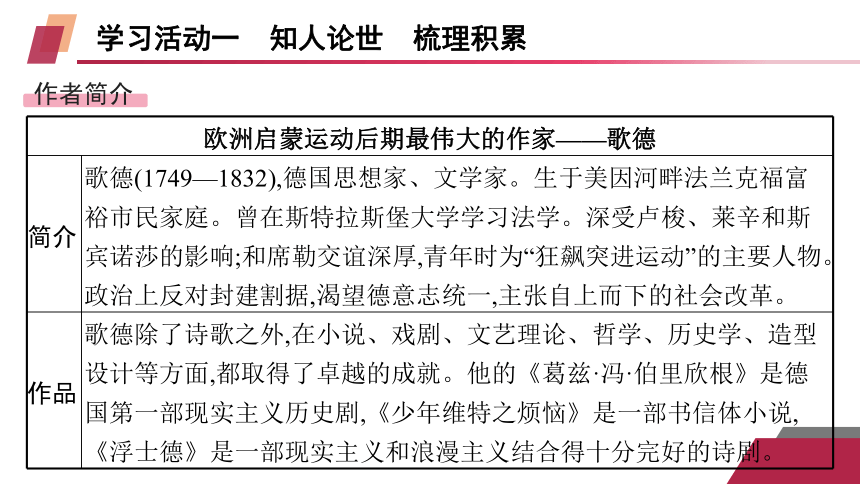

欧洲启蒙运动后期最伟大的作家——歌德 简介 歌德(1749—1832),德国思想家、文学家。生于美因河畔法兰克福富裕市民家庭。曾在斯特拉斯堡大学学习法学。深受卢梭、莱辛和斯宾诺莎的影响;和席勒交谊深厚,青年时为“狂飙突进运动”的主要人物。政治上反对封建割据,渴望德意志统一,主张自上而下的社会改革。

作品 歌德除了诗歌之外,在小说、戏剧、文艺理论、哲学、历史学、造型设计等方面,都取得了卓越的成就。他的《葛兹·冯·伯里欣根》是德国第一部现实主义历史剧,《少年维特之烦恼》是一部书信体小说,《浮士德》是一部现实主义和浪漫主义结合得十分完好的诗剧。

作品背景

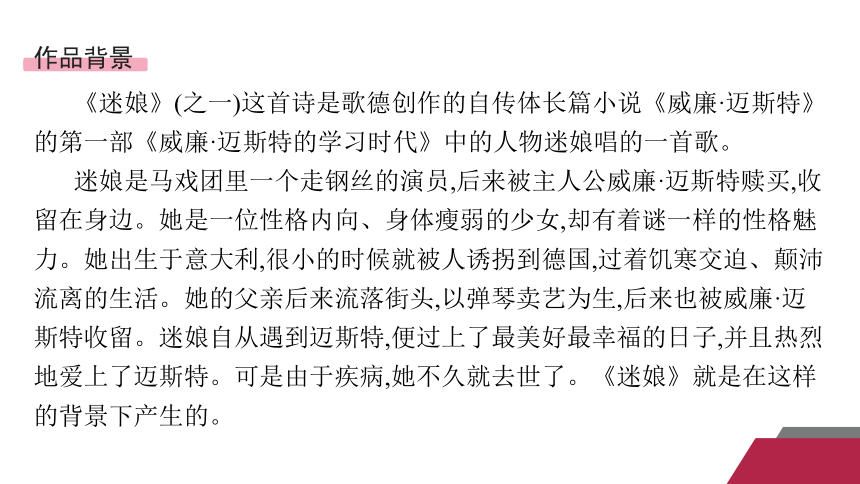

《迷娘》(之一)这首诗是歌德创作的自传体长篇小说《威廉·迈斯特》的第一部《威廉·迈斯特的学习时代》中的人物迷娘唱的一首歌。

迷娘是马戏团里一个走钢丝的演员,后来被主人公威廉·迈斯特赎买,收留在身边。她是一位性格内向、身体瘦弱的少女,却有着谜一样的性格魅力。她出生于意大利,很小的时候就被人诱拐到德国,过着饥寒交迫、颠沛流离的生活。她的父亲后来流落街头,以弹琴卖艺为生,后来也被威廉·迈斯特收留。迷娘自从遇到迈斯特,便过上了最美好最幸福的日子,并且热烈地爱上了迈斯特。可是由于疾病,她不久就去世了。《迷娘》就是在这样的背景下产生的。

基础梳理

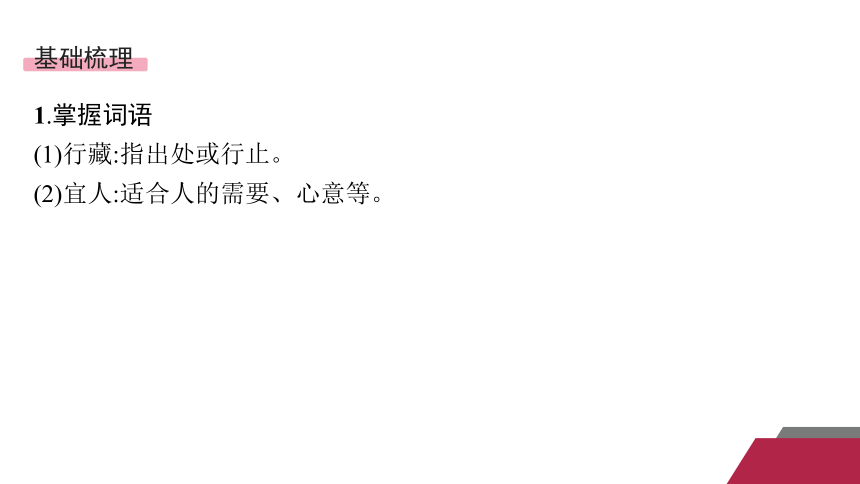

1.掌握词语

(1)行藏:指出处或行止。

(2)宜人:适合人的需要、心意等。

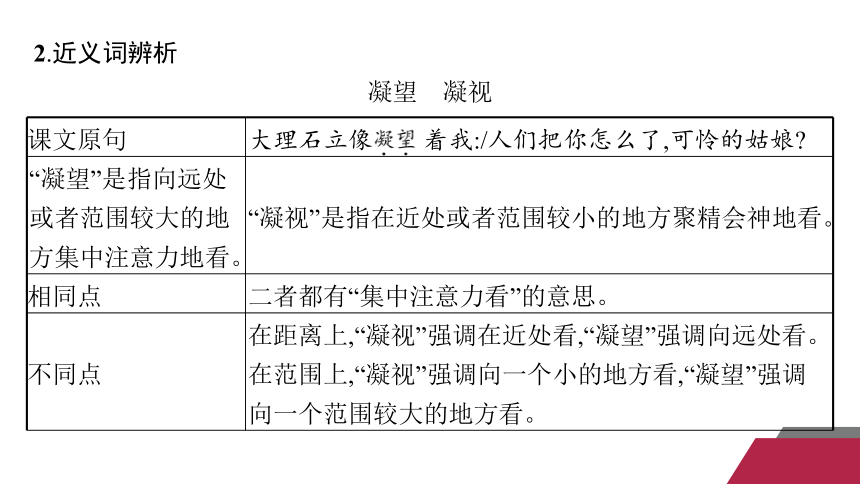

2.近义词辨析

凝望 凝视

课文原句 大理石立像 着我:/人们把你怎么了,可怜的姑娘

“凝望”是指向远处或者范围较大的地方集中注意力地看。 “凝视”是指在近处或者范围较小的地方聚精会神地看。

相同点 二者都有“集中注意力看”的意思。

不同点 在距离上,“凝视”强调在近处看,“凝望”强调向远处看。

在范围上,“凝视”强调向一个小的地方看,“凝望”强调向一个范围较大的地方看。

运用 他 着墙上的军事地图,神情变得凝重起来。一会儿,他又向着远处一个小山包 了很长时间,最后终于下达了进攻命令。

凝视

凝望

相关常识

意 象

所谓意象,就是经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。在比较文学中,意象的名词解释是:所谓“意象”简单说来,可以说就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入作者思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象,简单地说就是借物抒情。

狂飙突进运动

狂飙突进运动指的是18世纪德国新兴资产阶级城市青年所发动的一次文学解放运动,也是德国启蒙运动的第二次高潮。这个时期,是文艺形式从古典主义向浪漫主义过渡的阶段。其名称来源于剧作家克林格的戏剧《狂飙突进》,代表人物是歌德和席勒。歌德的《少年维特之烦恼》是其典型代表作品,表达了人类内心感情的冲突和奋进精神。狂飙突进运动时期的作家受到当时启蒙运动的影响,特别是受到了卢梭哲学思想的影响,他们歌颂“天才”,主张自由和个性解放,提出了“返回自然”的口号。

思维拓展

真正好的诗,它所涉及的客观对象,必定是先摄取在诗人的灵魂之中,经过诗人感情的熔炼、酝酿而构成他灵魂的一部分,然后再挟带着诗人的血肉以表达出来。于是诗的字句都是诗人的生命,字句的节律也是生命的节律。

——徐复观

诗词积累

表达思乡之情的诗句

(1)撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。——王昌龄《从军行七首》

(2)乡书不可寄,秋雁又南回。——韦庄《章台夜思》

(3)西北望乡何处是,东南见月几回圆。——白居易《八月十五日夜湓亭望月》

(4)春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。——武元衡《春兴》

(5)离别家乡岁月多,近来人事半销磨。——贺知章《回乡偶书二首》

(6)风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成。——纳兰性德《长相思》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.《迷娘》(之一)三个小节分别选取了哪些意象 营造了什么样的意境 表达了什么情感 请填写下表。

项目 选取的意象 营造的意境 表达的情感

第1节

柠檬花、绿叶、橙子、蓝天、和风、桃金娘、月桂

宁静、美好

通过描写迷娘表达故国之思的寄托物,抒发了迷娘浓郁的思乡之情

项目 选取的意象 营造的意境 表达的情感

第2节

第3节

成行的圆柱、辉煌的厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像

美好、哀婉

通过描写迷娘幼年时生活的房子,抒发了迷娘对故国的眷念之情

云径、山岗、驴儿、雾、岩洞、危崖、瀑布

神秘、险峻

通过描写迷娘返乡路途的艰险,抒发了迷娘坚定的返乡之情

2.迷娘称自己所思念的人为“爱人”“恩人”“父亲”,这些称呼的转换,表达了迷娘怎样复杂的思想感情

点拨 这三种称呼的转换,表达了迷娘对所思念的人持有的那种复杂、真挚而又深沉的情感,既哀婉又美好。这种炽热的爱被升华为一种美好的对父亲的爱,又和思乡之情扭结在一起,让两种感情都得到升华和强化,但又互相掩映,具有哀婉、含蓄而又深沉的美感效果。

3.你认为《迷娘》(之一)这首诗歌最大的艺术特点是什么

点拨 这首诗歌最大的艺术特点是运用了复沓叠唱的艺术结构技巧。这首诗每一节的最后三行都采用了基本相同的句式,只在个别关键的地方替换一两个字,不仅使诗歌的思想内涵加深,加强了询问力量,加深了想念的程度,并表达了前往的急迫心情,从而使诗歌所表达的感情更加热切和复杂,而且使诗歌具有音乐复唱的旋律美感,增强了诗歌的抒情性和艺术感染力。

思路整合

填空:① ②

对故国的强烈思念

幼时生活

主题归纳

《迷娘》以委婉优美的形式,表达了历经坎坷的迷娘对故乡的思念,对美好世界的追求,以及她执着、深挚、哀婉而美好的心声。诗篇明里是写迷娘对故国的思念,内里也表达了诗人自己对意大利的热爱和向往。

致大海

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

俄罗斯文学之父——普希金 简介 普希金(1799—1837),俄国诗人,出身贵族。在俄国文学中,他是积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。

俄罗斯文学之父——普希金 作品 1817年3月,普希金出版了第一本诗集《亚历山大·普希金诗集》;7月,完成诗歌《自由颂》,造成一定影响。1819年7月,写出诗歌《乡村》。1820年3月,完成第一部长诗《鲁斯兰和柳德米拉》,引起文坛关注。1821年,完成长诗《高加索的俘虏》。1825年,完成短诗《假如生活欺骗了你》。1830年,完成诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》。1833年10月,完成长诗《青铜骑士》。1836年10月,完成小说《上尉的女儿》。

创作

特色

作品背景

《致大海》是一首著名的政治抒情诗,写于1824年。诗人在流放期间创作了大量富于斗争精神的诗歌,并与当地许多革命者密切交往,最终沙俄政府又将其押送至俄国北部。临别前夕,诗人登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起自己坎坷的经历,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏,写下了这首诗。

基础梳理

1.读准字音

xù

yuān

yīn

jǐ

wǎng

dié

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

fù盖 xuān哗

步lǚ 寒xuān

3.掌握词语

(1)絮语:①絮絮叨叨地说。②絮叨的话。

(2)喑哑:嗓子干涩发不出声音或发音低而不清楚。

(3)喋喋:言语烦琐;说话没完没了。

(4)喜怒无常:一会儿高兴,一会儿生气。形容态度多变。

覆

履

喧

暄

4.近义词辨析

徘徊 徜徉

课文原句 我静静地,迷惘地 ,/苦思着我那珍爱的愿望。

相同点 二者都有“步行”的意思。

不同点 “徘徊”指在一个地方来回地走,比喻犹豫不决;比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。

“徜徉”往往指安闲自在地步行,一般用作书面语。

运用

人们 在西湖岸边,被这美景陶醉了,却无意中发现一个中年男子在湖边 , 好像有什么心事,这不由得引起了大家的警觉。

徜徉

徘徊

相关常识

政治抒情诗

政治抒情诗是指那些以诗的形式来表达对当代重要政治事件、社会思潮的评说和情感反应的作品。它将强烈的情感宣泄和政论式的观念叙说相结合,常采用长诗的形式,节奏分明,声韵铿锵,具有鼓动性。

相关链接

假如生活欺骗了你

普希金

假如生活欺骗了你,

不要悲伤,不要心急!

忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临。

心儿永远向往着未来;

现在却常是忧郁:

一切都是瞬息,一切都将会过去;

而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

整句和散句

整句由结构相同或相近的一组句子组成。整句的形式整齐匀称,节奏鲜明,音调和谐,朗朗上口,语势强烈。整句常运用排比、对偶等修辞手法。如:你的蓝色的浪头翻滚起伏,/你的骄傲的美闪烁壮观。(《致大海》)

散句是指句式灵活而富有变化的句子。其特点是句子长短不一,自由活泼。

诗词积累

与大海有关的诗句

(1)三万里河东入海,五千仞岳上摩天。——陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

(2)山水绕城春作涨,江涛入海夜通潮。——陈子澜《恩波桥诗》

(3)春江潮水连海平,海上明月共潮生。——张若虚《春江花月夜》

(4)乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白《行路难》

(5)海水无风时,波涛安悠悠。——白居易《题海图屏风》

名言名句

普希金名言

(1)读书是最好的学习。追随伟大人物的思想,是最富有趣味的一门科学。

(2)人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.普希金笔下的“大海”有何象征意义

点拨 ①大海是诗人内心激烈情感的具象化。大海的澎湃汹涌,是诗人沉郁、愤懑心情的写照。诗人对大海的倾诉,实则是与自己内心的对话。

②大海是自由、勇敢、热烈、倔强不屈的斗争精神的象征。诗人通过表达对人格化的大海的赞美与渴望,抒发了自己即使身受桎梏与束缚,依然不放弃追求自由与正义的决心与信念。

2.《致大海》中,诗人为什么要写拿破仑和拜伦两个人

点拨 ①拿破仑和拜伦,一个是身上具有不屈服的精神,一个是自由的歌唱者。他们都有大海般召唤自由的品质,诗人在他们身上看到了自己的影子。在这里,诗人、大海和逝去的英雄三者融为一体。②诗人极力赞颂英雄拿破仑和拜伦,一方面表明诗人对自由精神的不懈追求,如诗句:“他像你似的深沉,有力,阴郁,/他也倔强得和你一样。”另一方面也反映了诗人对二人的结局和自己前程渺茫、壮志难酬的悲哀,如诗句:“世界空虚了……哦,海洋,/现在你还能把我带到哪里 /到处,人们的命运都是一样:/哪里有幸福,必有教育/或暴君看守得非常严密。”

3.诗人在诗中以“你”称呼大海,这种写法有何作用

点拨 诗人对大海以“你”相称,是诗人对大海的倾诉。诗人在诗中以抒情主人公的身份出现,直接对大海表达自己的激情和深沉的苦闷,使全诗具有哀歌式的忧郁美。

4.诗歌是如何体现对自由的讴歌的 试分析。

点拨 ①开篇以“自由的元素”称呼大海,将其与自由联系在一起,意在借对大海的讴歌来表达自己对自由的讴歌。②第三节“我全心渴望的国度啊,大海”直抒胸臆,表达自己的热爱、向往与矢志追求。“迷惘地徘徊”写追求中经历的艰难与迷惘,“珍爱”表现诗人对自由的珍重与热爱。③写大海有雄浑壮阔的回声,也有低沉、喑哑的发自深渊的声音;有黄昏时的幽静,也有“任性的脾气的发作”。海的“喜怒无常”,正是它自由属性的体现。大海的自由和多样的美,引发诗人对自由和解放的向往。④“被缚住”“想要挣脱开”表达了诗人追求自由和理想而不得的痛苦,“在岸边留下来”也表达了诗人追求理想的坚定。

思路整合

填空:① ②

赞美大海

追念英雄

主题归纳

这首诗通过讴歌大海,抒写了诗人对自由的向往,表现了诗人在沙皇专制的残酷统治下,不屈不挠地追求理想的执着精神。全诗感情奔放自由、意境开阔,诗人称大海为“你”,向大海倾吐他的苦闷之情。这首诗是一曲悲壮而凄美的自由颂歌。

自己之歌(节选)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

美国诗歌之父——惠特曼 简介 惠特曼(1819—1892),美国诗人。他生于贫苦农民家庭,当过木工、排字工、教师、报纸编辑等。一生创作了大量诗歌。他的诗体现了美国的民主理想,反映了美国独立战争和内战的重大史实。为了避免传统的诗艺常规,即押韵、格律等,惠特曼创造了一种空前自由的诗体,借以充分地表达自己的思想感情。其诗作热情奔放,不受传统格律束缚,用新的形式表达民主思想,对种族、民族和社会压迫表示强烈抗议,对美国和欧洲自由诗的发展有很大影响。

作品 诗集《草叶集》等。

作品背景

美国诗人惠特曼自幼家贫,兄弟姐妹众多。底层劳动人民的生活经验在一定程度上奠定了其民主主义思想基础。直至1855年《草叶集》的第一版问世,惠特曼终于找到了自己创作的突破口和定位。在《草叶集》中,惠特曼的政治理念鲜明,即不满当时盛行的不公平的奴隶制度,追求自由民主、平等博爱的政治理念。惠特曼对美国这块“民主的大地”进行讴歌,一心希望通过诗歌创作唤醒劳苦大众对于自身境遇的认识并采取一系列措施加以变革。《自己之歌》就是在这样的背景下产生的。

基础梳理

1.读准字音

jiāo liáo

mí

yǎn

niè

xià

áo

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

飘fú tái藓

饿piǎo 懈dài

停xiē miǎo小

口kě 缥miǎo

浮

殍

歇

渴

苔

怠

渺

缈

3.近义词辨析

装饰 装潢

课文原句 藤蔓四延的黑莓可以 天堂里的华屋。

相同点 二者都有“装点物品、装修物体,使美观”的意思。

不同点 “装饰”侧重指对身体或物品加以装点和修饰,常用于人的衣着打扮和房屋的美化修整,适用范围比“装潢”大。

“装潢”侧重指装点物品的外表,使物体美观,有气派;有时含有虚装外部气派、声势,掩盖内部虚弱之意。常用于书画、屋室、门面、器物等。

运用 她开办了一家 公司,把小区 得流光溢彩。

装潢

装饰

相关常识

草叶集

《草叶集》是美国诗人惠特曼的代表作,是美国文学史上第一部具有美国民族气派和民族风格的诗集。它开创了一代诗风,对美国诗坛产生过很大的影响。《草叶集》共收有诗歌300余首,首次出版于1855年。诗集得名于集中这样的一句诗:“哪里有土,哪里有水,哪里就长着草。”

诗集中的作品奔腾壮阔,大气飞扬,汪洋恣肆,豪放不羁;使用朴实粗犷的语言,创造出独具一格的自由体,近于口语,节奏鲜明。

《草叶集》选材广泛,内容丰富,里面既有对美国民主自由的歌颂、对农奴制度的抨击,也有对美国壮丽河山和普通民众的热情赞美。

惠特曼式的自由体诗

惠特曼是诗歌艺术尤其诗歌形式发展史上一位大胆的探索者和创新者,他全面否定了以音节、重音和韵脚为基本要素的诗歌格律,而代之以一种崭新的艺术形式,即所谓惠特曼式的自由诗体。

惠特曼诗学的一条基本原理是:“诗的特性并不在于韵律或形式的均匀”。

他的诗行参差不齐但长者居多,而且要多长有多长,同时每一行自成独立的陈述,极少转行的现象。它没有韵脚,不讲格律,只有一种由短语或单词构成的内部节奏。它有一套与众不同的标点法:一首短诗、一个节段通常只有最末一个句号;偶尔用一两个冒号或分号,但有较多的破折号和括号,

而这些并不都能帮助读者了解诗句的含义。这样的“自由体”既然没有了任何形式上的约束,其结果很难不流于分散,不过,如诗人自己所要求的,却更能适应现代的重大主题、群众经验、科学进步,以及工业社会中的新鲜事物。这便是惠特曼认为缪斯必须恢复的“那另一种表现方法”,它“更灵活一些,更适用一些,能飞向更加自由、广阔、神圣的散文天国中去”。诗人甚至高呼:“现在是打破散文与诗之间的形式壁垒的时候了。”

名言名句

惠特曼名言

(1)人生,始终充满战斗激情。

(2)对人不尊敬,首先就是对自己的不尊敬。

(3)没有信仰,则没有名副其实的品行和生命;没有信仰,则没有名副其实的国土。

(4)当失败不可避免时,失败也是伟大的。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.《自己之歌》(节选)中,诗人选取的意象有什么特点 选取的这些意象有什么作用

点拨 ①比较独特,如鹪鹩的卵、雨蛙、黑莓、片麻石、火成岩、爬虫、大的怪物、鹰雕、蝮蛇等。这些陌生而独特的意象,体现了诗人丰富的想象力,赋予了诗歌神奇的色彩。②范围广泛,几乎无所不包,包含天上的、地上的、海上的。这些意象构成了诗歌开阔的意境,体现了诗人宏大的气魄。

2.结合文本,谈谈对诗中“我”这一形象的理解。

点拨 诗中的“我”具有双重含义,一是具体的“我”,二是象征群体的“我”。“我”是一个综合形象。诗歌中的“我”,表面上似乎是诗人自己,实际上是诗人在借用“自己”二字表现一个大“我”,即改造大自然、开拓新大陆、建设新大陆的美国广大的劳动群众。诗人置身于劳动者之中,诗中的“我”也是美国式新人的形象。

3.阅读文本,简要分析这首诗有哪些突出的艺术特色。

点拨 ①这首诗以第一人称吟诵,情感自由奔放;②诗中词汇丰富,诗人在诗中引入大量的意象,以此来烘托“我”的形象;③诗歌的节奏和用词造句与散文十分相近,没有用规律的韵脚,语言朴实无华;④诗中运用大量排比句安排节奏,笔力纵横,充满激情。

4.郭沫若曾盛赞惠特曼是一位犹如“太平洋一样”广阔的诗人。惠特曼的诗歌意境开阔,气魄宏大,有一种质朴而明朗的力量,本课选的这一节《自己之歌》就充分展现了这一特点。诗中列举的许多自然事物,在传统的诗歌中很少出现,那么,惠特曼是如何赋予这些事物以诗意的

点拨 《自己之歌》是惠特曼最有代表性的长诗,歌唱了自我、生命和大自然。这首诗以浓烈的抒情气氛冲淡哲理的枯燥。节选部分采用诗人典型的“列举法”,使诗歌随着恣肆的想象形成诗人自己的旋律。惠特曼对自然万物情有独钟。他认为,自然蕴含了自我追求的人类价值。自然界无所不在的自由、活力和创造力都令他身心振奋。一片草叶,一样具有那种茂盛、强壮、渴盼扩张、也能够扩张的生命精神和灵魂升腾。因此,他尽力歌唱大地,歌唱自然,歌唱这源源不断为人的灵魂输送生命灵性和活力的精神源泉。

思路整合

填空:①

②

平凡寓于伟大

自然和谐共生

主题归纳

全诗内涵深广,气势恢宏,表面上诗人似在凸显自己,实际上是借小“我”来表现一个大“我”,即改造大自然、建设新大陆的美国的广大劳动群众。节选部分选取了大量的意象,运用自由奔放的语言,写自然造化之神奇以及“我”与自然的融合,表现出“我”具有无可拘束的自由和力量,唱出了一曲激情澎湃的生命颂歌,给人以万物平等、自由的思想启迪。

树和天空

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

20世纪西方最后一位诗歌巨匠——特朗斯特罗姆 简介 特朗斯特罗姆(1931—2015),瑞典诗人。1954年出版首部诗集《诗十七首》,轰动瑞典诗坛,成为20世纪50年代瑞典诗坛上的一件大事。成名后又陆续出版多部诗集,先后获得多种国际国内文学奖。2011年,特朗斯特罗姆获得诺贝尔文学奖。特朗斯特罗姆的诗歌主要探讨自我与周围世界的关系,死亡、历史和自然是其作品中常见的主题。

作品 诗集《路上的秘密》《钟声与辙迹》《在黑暗中观看》《路径》等。

作品背景

《树和天空》出自诗集《完成一半的天堂》。诗集《完成一半的天堂》发表于1962年。在1960年到1966年期间,特朗斯特罗姆的事业被分为鲜明的两部分:一面是心理医生,另一面则是年轻而富有名气的诗人。特朗斯特罗姆所处的时代,虽然发生了许多惊天动地的事情,但瑞典是一个中立国家,长期以来政治稳定,社会经济发展平稳,人们过着悠闲的“福利生活”。他有足够的时间面对大自然——波罗的海的岛屿、落日、船帆,瑞典的车站、村庄、树林、雪橇等——沉思,因而他的诗歌有着某种东方式的顿悟色彩,而意象的新奇,来自他的写作理念和在艺术上不懈的努力。

基础梳理

1.读准字音

lí

jí

shùn

zhàn

2.近义词辨析

汲取 吸取

课文原句 它 雨中的生命/就像果园里的黑鹂

“汲取”比喻像吸取水分一样地吸取有用的东西。 “吸取”指吸收采取。

相同点 二者都有“获取、吸收”的意思。

不同点 “汲取”侧重指提取、取得。一般只用于抽象事物,适用范围较小。

“吸取”侧重指吸收。可用于抽象或具体的事物,适用范围较大。

运用 读书时,我们要学会 书中的经验;生活中,我们要善于从别人的不幸中 教训。

汲取

吸取

原文欣赏

The Tree and the Sky

There’s a tree walking around in the rain,

it rushes past us in the pouring grey.

It has an errand.It gathers life

out of the rain like a blackbird in an orchard.

When the rain stops so does the tree.

There it is,quiet on clear nights

waiting as we do for the moment

when the snowflakes blossom in space.

典型事迹

难产作家

特朗斯特罗姆的诗一般需要花几年时间才完成,有的时间更长。长诗《画廊》几乎用了十年时间!而短诗《有太阳的风景》从它第一次以手稿形式写出到发表历经了七年时间。在特朗斯特罗姆的诗中,我们很少碰到日常套话或流行语,即便它们描写的完全是日常生活的小事。因为诗人看见“刽子手和语言在同步前进,所以我们得使用新的语言”。这新的语言不是别的语言,而是个人的、独特的、没有被媒体污染过的语言。

他人评价

通过凝练、透彻的意象,为我们提供了通向现实的新途径。

——瑞典文学院评

他的作品语言风格简洁凝练,意象奇特而精准,带有禅意,有中国唐诗的意蕴。

——翻译家李笠评

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.“树”在诗中是一个怎样的意象

点拨 首先,“树”在诗中被作为生命主体,取得了超越于人的自觉和主动性。虽然同处雨中,但是“走动”“有急事”“汲取雨中的生命”“停下脚步”和“等待”的首先是树而不是人。“我们”在这里只是旁观者、见证人、陈述者。

同时,在“树”的自由意志里,还融汇着宇宙间一种和谐与默契的情怀与品质。阳光或者雨露,阴晴或者雨雪,物类间并没有相互冲突的必然理由。因为即便在“灰色”中也依然可以“汲取雨中的生命”,而那“果园里的黑鹂”,更是一个对待生命积极、乐观的精灵。真正健全的生命懂得享受自然的每一种赐予。于是在“晴朗的夜晚”,就有了它们更为“挺拔”的身姿。而支撑这一切的,除了对宇宙规律的默认,更多的还应该是对那个雪花绽开的瞬间最执着的等待!

2.本诗题为《树和天空》,“树”在诗中体现得比较突出,“天空”是怎样体现出来的 怎样联想和理解“树和天空”之间的关系

点拨 ①诗中“树”这一意象是突出的,而“天空”其实也是无处不在的。除了第2节末句中直接提及“空中”外,第1节中的“雨”“倾洒的灰色”“果园”“黑鹂”,第2节中的“晴朗的夜晚”“静闪”等意象或词语,都代表着“天空”的存在。其实,“树”本身就是扎根大地而指向“天空”的。

②“树”和“天空”之间的关系:自我与周围世界的关系,存在(人与自然)与无限、与永恒的关系。“树”是和“我们”一样的生命个体,代表了人类与自然的存在。它们之间相互关爱与扶持,“树”既在无限和永恒的天空下积极地承受着它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。

3.诗人以旁观者的身份来写树和大自然,有什么好处

点拨 诗人以旁观者的身份来写树和大自然,角度新颖,使诗人与树的视角发生转移,树的走动其实是诗人在树林中走动。树如同无言的智者,把诗人瞬间的感受表达了出来。诗人感受到了人生的匆忙,雨过天晴,树林静谧,这优美的情景又让诗人的内心更加宁静,焕发出对美好生活的期待。

4.《树和天空》这首诗有何艺术特点 请简要分析。

点拨 ①对常规语言的颠覆和日常经验的转换,是这首诗的一个鲜明特点。不是“我们”行走或停步,而是树“匆匆走过我们身边”“停下脚步”;树的“急事”则是“汲取雨中的生命”,它的姿态是“挺拔地静闪”。诗人这样写,不是为了故作惊人之语,而是为了通过这种“颠覆”,引导我们用新的眼光重新审视原本已经习以为常的事物,从而获得对世界的新鲜的感受。

②赋予树以人格化的特点。在《树和天空》中,树仿佛拥有了人格,成为人们的同伴,因而“我们”与它之间也就建立起了一种“突然的联系”。诗歌的结尾两行充分展示了这种在原本“分隔的现实的不同领域之间”创造出的关联——树“和我们一样”,在同一片天空下等待着雪花开始落下的瞬间。这就带给我们一种关于人与自然之间关系的新颖的体验。这首诗并没有给出某种思考的结论,但它构成我们思考的起点。

思路整合

填空:① ②

旁观者

人与自然

主题归纳

《树和天空》主要探讨自我与周围世界的关系。诗歌中,“树和天空”的关系,寓示着存在(人与自然)与无限、与永恒的关系。诗歌通过对树和雨的描写,构成了朦胧、优美的意境,表达了作者对生命的生生不息、人与自然的关系、生命的奇迹等多层次的思考,给读者以启迪。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究一 析意象,悟情感

意象是主观情感和客观形象的融合,是意和象的融合,简言之,意象就是意中之象。诗人在创作诗歌时,常常会选择一些意象,并将它们精心组合,展现情感的起伏,形成诗歌特有的内在节奏。学习本课,我们可以通过对比不同诗歌中的“意象”来体悟不同的情感表达。

1.阅读《迷娘》(之一)和《树和天空》两首诗歌,梳理诗中的意象,探讨诗人是如何运用意象的组合来体现情感的起伏流动的。

篇目 意 象 分 析

《迷娘》(之一)

第1节选取的意象有柠檬花、橙子、蓝天、和风、桃金娘、月桂等,第2节选取的意象有圆柱、厅堂、居室、大理石立像等,第3节选取的意象有云径、山岗、雾、岩洞、龙种、危崖、瀑布等。

这些意象具有意大利景物的典型特征,融进了迷娘对故乡的浓郁的思念之情,意境宁静优美。不管是意大利优美的自然景物,还是曾经生活过的房子,还是沿途凶险的风光,这一切令人魂悸魄动的景物,引发了迷娘深深的思乡之情,因此迷娘一唱三叹,催促要一同前去。在迷娘看来,意大利是她的理想王国,那里没有痛苦,没有贫穷,没有欺凌,有的是光明和幸福,自由与欢乐。这实际上反映了诗人歌德对意大利的憧憬,正是他对当时现实和环境不满、追求光明未来的心绪的一种艺术体现。诗人不是在逃避现实,而是在追求理想。

篇目 意 象 分 析

《树和天空》

树、天空

诗人选择“树”作为观照对象,除了事实的触发,恐怕更多的还在于树本身所具有的特性,包括树丰富的文化意蕴。作为生物,树是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示。它对生命在地下的深度以及永无止境的向上的高度都作了展示和诠释。于是,树连接了大地和天空,此岸与彼岸。

2.比较鉴赏《致大海》、《自己之歌》(节选)两首诗,分析两首诗歌的意象特点、象征意义,以及对人生的思考、对生命的体悟。

篇目 意象特点、象征意义 人生思考、生命体悟

《致大海》

《自己之歌》 (节选)

①辽阔自由、深沉有力、骄傲倔强、随性而为。

②知心好友,自由正义。

①追求自由

②歌颂英雄

③反对暴政

①渺小、平凡、柔弱,特殊、少有、新奇。

②火成岩、爬虫、海洋、怪物象征可能破坏生命的巨大自然力。

③鹰雕、蝮蛇、麋鹿、海燕象征暂时与“我”相异的生命存在。

①出身平凡

②自我强大

③万物相融

任务探究二 循节奏,悟审美

新诗形式自由、内容自由,天地万物无不可以写,古往今来皆可入诗。新诗体式的多样来源于现代生活的迅疾和表达的需要。学习本课,我们可以试着从新诗不同体式上进行分析,以利于诗歌欣赏、诗歌创作。

3.《致大海》和《自己之歌》(节选)两首诗,都将自我安放于宏大的自然之中,在两者的互动中体验现实。前者体式谨严,四五行一节,注重押韵,和谐整齐,读来抑扬顿挫;后者奔放恣肆,不拘于格律,遵循语言的内在节奏,自由抒写。反复朗读这两首诗,体会不同体式带来的不同审美感受。可以试着用其中一首的形式改写另一首诗,进一步体会二者之间的差异。既可改写整首诗,也可挑选一节改写。注意不要改变原诗主题,要运用原诗中的意象。

点拨 改写示例:

原文:仿佛友人的忧郁的絮语,/仿佛他别离一刻的招呼,/最后一次了,我听着你的/喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

改写:像是友人的哀伤的怨诉,/像是他分手时的声声召唤,/你忧郁的喧响/你的/急呼,最后一次在我耳边回旋。

文本一

名 字

[瑞典]特朗斯特罗姆 田鑫鑫译

我开着车,睡意袭来,停在路边一棵树下。

蜷缩在后座,很快睡着了。多久 数小时。黑暗降临。

突然惊醒,不知道我是谁。完全清醒,却不知我是何人。

我在哪 我是谁 我只是在后座沉睡的那件东西,像布袋里的猫,惊慌失措。我是谁

很久以后我才回过神来。我的名字回到我身边,像天使回到天空。

一把小号,在城堡的高墙外吹响《莱奥诺拉序曲》①,拯救我的脚步,

沿着长长的楼梯奔来。我来了!是我!

我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无。几英尺外的公路上,

汽车飞奔而过,车灯大开。

注 ①《莱奥诺拉序曲》是贝多芬为歌剧《菲岱里奥》创作的序曲,曲子结尾号声响起,自由的光辉照在主人公身上,代表着剧中人物的解放。

文本二

我的名字对你有什么意义

[俄]普希金

我的名字对你有什么意义

它会死去,

像大海拍击海堤,

发出的忧郁的汩汩涛声,

像密林中幽幽的夜声。

它会在纪念册的黄页上

留下暗淡的印痕,

就像用无人能懂的语言

在墓碑上刻下的花纹。

它有什么意义

它早已被忘记。

在新的激烈的风浪里,

它不会给你的心灵

带来纯洁、温柔的回忆。

但是在你孤独、悲伤的日子,

请你悄悄地念一念我的名字,

并且说:有人在思念我,

在世间我活在一个人的心里。

(有删改)

阅读思考

1.《名字》中谈到“我的名字回到我身边,像天使回到天空”,如果整首诗在这里停止,一个受惊的过程已经得到诗意的书写,作者为什么还要写下面的内容

参考答案 内容上:①引入《莱奥诺拉序曲》,丰富了诗篇内容,升华了诗人的喜悦之情。②“我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无”,再次强调了失去名字带给诗人的恐惧感之强烈。③整件事情发生在行车路上,上文仿佛是一个疲倦之人停下了行车的脚步,而“汽车飞奔而过,车灯大开”,表明初醒的“我”,即将重新投入生活的世界。

结构上:①重新拥有名字时的喜悦与失去名字时的恐慌形成了对比,突出强调名字对诗人的重要意义。②结尾再次回到路上,前后呼应,结构完整。

2.结合这两首诗歌,谈谈你对“名字”意义的理解。

参考答案 ①对自己来说,名字是一种身份认同。它的存在相当于在抚慰人类的一个永恒的追问:我是谁 但一个人的名字也会被忘记,自己一旦忘记名字,就会变成一个与自我无关的客体,就会生出恐惧。就如《名字》里“那十五秒”对于“我”而言是地狱般的虚无。②对他人来说“我”的名字就是一个符号,或是一道暗淡的印痕,就像《我的名字对你有什么意义》中说的,不会给人“带来纯洁、温柔的回忆”,最多在他人“孤独、悲伤的日子”给他人带来些许的心灵安慰。

读写一体

活用第一人称

在记叙、抒情一类文章中,叙述人以作品中人物的身份出现,以“我”自称,即第一人称。第一人称是一种直接表达的方式,不论作者是否真的是作品中的人物,所叙述的都像是作者亲身的经历或者是亲眼看到、亲耳听到的事情。如《自己之歌》(节选)中,第一节中的“我”只是万物中的一个组成部分,但不同的是“我”具有支配外物的能力。第二节中的“我”是万物中的一员,但是“我”拥有对自然万物的支配权,可以离开它们,又可以将万物召来。

运用第一人称写作可以取得以下好处:

1.容易拉近与读者的距离,使读者进入“我”这个角色。

2.便于抒发情感,进行详细的心理描写。

3.使文章更具真实性、故事性(曲折性或波折性),更生动形象,使读者能更具体地体会作者的心情。

4.通过对“我”的详细描写,来唤醒读者内心的感受和思考。

5.使故事情节叙述杂而不乱,情感更加动人。

微写作

涉江采芙蓉①

涉江采芙蓉,兰泽②多芳草。

采之欲遗谁 所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

注①本诗选自《古诗十九首》。芙蓉,荷花的别名。②兰泽:长着兰草的低湿之地。

请认真阅读上面这首诗,体会诗句所描述的景物以及人物的心境,以第一人称视角,将此诗改写成一个不少于200字的文段。

示例 一碧万顷的江面上,娉婷可人的芙蓉花,在微风中挤着,闹着,摇曳着……我随手采下一朵芙蓉,把它放在鼻尖,一阵清香传遍全身。在这风平浪静的湖面和眼前一望无际的沼泽地面,弥漫着淡淡的兰草和芙蓉的芳醇,这等美景是多么悠然!

可是身边却缺少一位与我共赏美景之人。我抬头问天,你现在何方 我低头采花,想把这美好的景色带给你。可是,你现在无法回来……

此刻,我的脑海中隐隐约约浮现着返身回望的你的身影,那一闪而隐的面容,竟是那般愁苦!想必远方的你,此刻正在回望着旧时的故乡。但你看到的,只能是漫漫长路和那阻山隔水的浩浩烟云。

我所思念之人啊,渴望与你再相见,或许,我这一生再不能与你相见……

本 课 结 束

第四单元

13 迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空

学习目标 1.了解作者及写作背景,反复吟咏,明确诗歌内容,体会诗歌的多元主题。

2.分析文本意象,体会诗歌意境,提升诗歌鉴赏能力。

3.聚焦诗歌情感,对比阅读不同译文内容,体会诗歌的情感美。

迷娘(之一)

致大海

目录索引

自己之歌(节选)

树和天空

复合文本比较鉴赏课

迷娘(之一)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

欧洲启蒙运动后期最伟大的作家——歌德 简介 歌德(1749—1832),德国思想家、文学家。生于美因河畔法兰克福富裕市民家庭。曾在斯特拉斯堡大学学习法学。深受卢梭、莱辛和斯宾诺莎的影响;和席勒交谊深厚,青年时为“狂飙突进运动”的主要人物。政治上反对封建割据,渴望德意志统一,主张自上而下的社会改革。

作品 歌德除了诗歌之外,在小说、戏剧、文艺理论、哲学、历史学、造型设计等方面,都取得了卓越的成就。他的《葛兹·冯·伯里欣根》是德国第一部现实主义历史剧,《少年维特之烦恼》是一部书信体小说,《浮士德》是一部现实主义和浪漫主义结合得十分完好的诗剧。

作品背景

《迷娘》(之一)这首诗是歌德创作的自传体长篇小说《威廉·迈斯特》的第一部《威廉·迈斯特的学习时代》中的人物迷娘唱的一首歌。

迷娘是马戏团里一个走钢丝的演员,后来被主人公威廉·迈斯特赎买,收留在身边。她是一位性格内向、身体瘦弱的少女,却有着谜一样的性格魅力。她出生于意大利,很小的时候就被人诱拐到德国,过着饥寒交迫、颠沛流离的生活。她的父亲后来流落街头,以弹琴卖艺为生,后来也被威廉·迈斯特收留。迷娘自从遇到迈斯特,便过上了最美好最幸福的日子,并且热烈地爱上了迈斯特。可是由于疾病,她不久就去世了。《迷娘》就是在这样的背景下产生的。

基础梳理

1.掌握词语

(1)行藏:指出处或行止。

(2)宜人:适合人的需要、心意等。

2.近义词辨析

凝望 凝视

课文原句 大理石立像 着我:/人们把你怎么了,可怜的姑娘

“凝望”是指向远处或者范围较大的地方集中注意力地看。 “凝视”是指在近处或者范围较小的地方聚精会神地看。

相同点 二者都有“集中注意力看”的意思。

不同点 在距离上,“凝视”强调在近处看,“凝望”强调向远处看。

在范围上,“凝视”强调向一个小的地方看,“凝望”强调向一个范围较大的地方看。

运用 他 着墙上的军事地图,神情变得凝重起来。一会儿,他又向着远处一个小山包 了很长时间,最后终于下达了进攻命令。

凝视

凝望

相关常识

意 象

所谓意象,就是经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。在比较文学中,意象的名词解释是:所谓“意象”简单说来,可以说就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入作者思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象,简单地说就是借物抒情。

狂飙突进运动

狂飙突进运动指的是18世纪德国新兴资产阶级城市青年所发动的一次文学解放运动,也是德国启蒙运动的第二次高潮。这个时期,是文艺形式从古典主义向浪漫主义过渡的阶段。其名称来源于剧作家克林格的戏剧《狂飙突进》,代表人物是歌德和席勒。歌德的《少年维特之烦恼》是其典型代表作品,表达了人类内心感情的冲突和奋进精神。狂飙突进运动时期的作家受到当时启蒙运动的影响,特别是受到了卢梭哲学思想的影响,他们歌颂“天才”,主张自由和个性解放,提出了“返回自然”的口号。

思维拓展

真正好的诗,它所涉及的客观对象,必定是先摄取在诗人的灵魂之中,经过诗人感情的熔炼、酝酿而构成他灵魂的一部分,然后再挟带着诗人的血肉以表达出来。于是诗的字句都是诗人的生命,字句的节律也是生命的节律。

——徐复观

诗词积累

表达思乡之情的诗句

(1)撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。——王昌龄《从军行七首》

(2)乡书不可寄,秋雁又南回。——韦庄《章台夜思》

(3)西北望乡何处是,东南见月几回圆。——白居易《八月十五日夜湓亭望月》

(4)春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。——武元衡《春兴》

(5)离别家乡岁月多,近来人事半销磨。——贺知章《回乡偶书二首》

(6)风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成。——纳兰性德《长相思》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.《迷娘》(之一)三个小节分别选取了哪些意象 营造了什么样的意境 表达了什么情感 请填写下表。

项目 选取的意象 营造的意境 表达的情感

第1节

柠檬花、绿叶、橙子、蓝天、和风、桃金娘、月桂

宁静、美好

通过描写迷娘表达故国之思的寄托物,抒发了迷娘浓郁的思乡之情

项目 选取的意象 营造的意境 表达的情感

第2节

第3节

成行的圆柱、辉煌的厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像

美好、哀婉

通过描写迷娘幼年时生活的房子,抒发了迷娘对故国的眷念之情

云径、山岗、驴儿、雾、岩洞、危崖、瀑布

神秘、险峻

通过描写迷娘返乡路途的艰险,抒发了迷娘坚定的返乡之情

2.迷娘称自己所思念的人为“爱人”“恩人”“父亲”,这些称呼的转换,表达了迷娘怎样复杂的思想感情

点拨 这三种称呼的转换,表达了迷娘对所思念的人持有的那种复杂、真挚而又深沉的情感,既哀婉又美好。这种炽热的爱被升华为一种美好的对父亲的爱,又和思乡之情扭结在一起,让两种感情都得到升华和强化,但又互相掩映,具有哀婉、含蓄而又深沉的美感效果。

3.你认为《迷娘》(之一)这首诗歌最大的艺术特点是什么

点拨 这首诗歌最大的艺术特点是运用了复沓叠唱的艺术结构技巧。这首诗每一节的最后三行都采用了基本相同的句式,只在个别关键的地方替换一两个字,不仅使诗歌的思想内涵加深,加强了询问力量,加深了想念的程度,并表达了前往的急迫心情,从而使诗歌所表达的感情更加热切和复杂,而且使诗歌具有音乐复唱的旋律美感,增强了诗歌的抒情性和艺术感染力。

思路整合

填空:① ②

对故国的强烈思念

幼时生活

主题归纳

《迷娘》以委婉优美的形式,表达了历经坎坷的迷娘对故乡的思念,对美好世界的追求,以及她执着、深挚、哀婉而美好的心声。诗篇明里是写迷娘对故国的思念,内里也表达了诗人自己对意大利的热爱和向往。

致大海

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

俄罗斯文学之父——普希金 简介 普希金(1799—1837),俄国诗人,出身贵族。在俄国文学中,他是积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。

俄罗斯文学之父——普希金 作品 1817年3月,普希金出版了第一本诗集《亚历山大·普希金诗集》;7月,完成诗歌《自由颂》,造成一定影响。1819年7月,写出诗歌《乡村》。1820年3月,完成第一部长诗《鲁斯兰和柳德米拉》,引起文坛关注。1821年,完成长诗《高加索的俘虏》。1825年,完成短诗《假如生活欺骗了你》。1830年,完成诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》。1833年10月,完成长诗《青铜骑士》。1836年10月,完成小说《上尉的女儿》。

创作

特色

作品背景

《致大海》是一首著名的政治抒情诗,写于1824年。诗人在流放期间创作了大量富于斗争精神的诗歌,并与当地许多革命者密切交往,最终沙俄政府又将其押送至俄国北部。临别前夕,诗人登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起自己坎坷的经历,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏,写下了这首诗。

基础梳理

1.读准字音

xù

yuān

yīn

jǐ

wǎng

dié

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

fù盖 xuān哗

步lǚ 寒xuān

3.掌握词语

(1)絮语:①絮絮叨叨地说。②絮叨的话。

(2)喑哑:嗓子干涩发不出声音或发音低而不清楚。

(3)喋喋:言语烦琐;说话没完没了。

(4)喜怒无常:一会儿高兴,一会儿生气。形容态度多变。

覆

履

喧

暄

4.近义词辨析

徘徊 徜徉

课文原句 我静静地,迷惘地 ,/苦思着我那珍爱的愿望。

相同点 二者都有“步行”的意思。

不同点 “徘徊”指在一个地方来回地走,比喻犹豫不决;比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。

“徜徉”往往指安闲自在地步行,一般用作书面语。

运用

人们 在西湖岸边,被这美景陶醉了,却无意中发现一个中年男子在湖边 , 好像有什么心事,这不由得引起了大家的警觉。

徜徉

徘徊

相关常识

政治抒情诗

政治抒情诗是指那些以诗的形式来表达对当代重要政治事件、社会思潮的评说和情感反应的作品。它将强烈的情感宣泄和政论式的观念叙说相结合,常采用长诗的形式,节奏分明,声韵铿锵,具有鼓动性。

相关链接

假如生活欺骗了你

普希金

假如生活欺骗了你,

不要悲伤,不要心急!

忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临。

心儿永远向往着未来;

现在却常是忧郁:

一切都是瞬息,一切都将会过去;

而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

整句和散句

整句由结构相同或相近的一组句子组成。整句的形式整齐匀称,节奏鲜明,音调和谐,朗朗上口,语势强烈。整句常运用排比、对偶等修辞手法。如:你的蓝色的浪头翻滚起伏,/你的骄傲的美闪烁壮观。(《致大海》)

散句是指句式灵活而富有变化的句子。其特点是句子长短不一,自由活泼。

诗词积累

与大海有关的诗句

(1)三万里河东入海,五千仞岳上摩天。——陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

(2)山水绕城春作涨,江涛入海夜通潮。——陈子澜《恩波桥诗》

(3)春江潮水连海平,海上明月共潮生。——张若虚《春江花月夜》

(4)乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白《行路难》

(5)海水无风时,波涛安悠悠。——白居易《题海图屏风》

名言名句

普希金名言

(1)读书是最好的学习。追随伟大人物的思想,是最富有趣味的一门科学。

(2)人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.普希金笔下的“大海”有何象征意义

点拨 ①大海是诗人内心激烈情感的具象化。大海的澎湃汹涌,是诗人沉郁、愤懑心情的写照。诗人对大海的倾诉,实则是与自己内心的对话。

②大海是自由、勇敢、热烈、倔强不屈的斗争精神的象征。诗人通过表达对人格化的大海的赞美与渴望,抒发了自己即使身受桎梏与束缚,依然不放弃追求自由与正义的决心与信念。

2.《致大海》中,诗人为什么要写拿破仑和拜伦两个人

点拨 ①拿破仑和拜伦,一个是身上具有不屈服的精神,一个是自由的歌唱者。他们都有大海般召唤自由的品质,诗人在他们身上看到了自己的影子。在这里,诗人、大海和逝去的英雄三者融为一体。②诗人极力赞颂英雄拿破仑和拜伦,一方面表明诗人对自由精神的不懈追求,如诗句:“他像你似的深沉,有力,阴郁,/他也倔强得和你一样。”另一方面也反映了诗人对二人的结局和自己前程渺茫、壮志难酬的悲哀,如诗句:“世界空虚了……哦,海洋,/现在你还能把我带到哪里 /到处,人们的命运都是一样:/哪里有幸福,必有教育/或暴君看守得非常严密。”

3.诗人在诗中以“你”称呼大海,这种写法有何作用

点拨 诗人对大海以“你”相称,是诗人对大海的倾诉。诗人在诗中以抒情主人公的身份出现,直接对大海表达自己的激情和深沉的苦闷,使全诗具有哀歌式的忧郁美。

4.诗歌是如何体现对自由的讴歌的 试分析。

点拨 ①开篇以“自由的元素”称呼大海,将其与自由联系在一起,意在借对大海的讴歌来表达自己对自由的讴歌。②第三节“我全心渴望的国度啊,大海”直抒胸臆,表达自己的热爱、向往与矢志追求。“迷惘地徘徊”写追求中经历的艰难与迷惘,“珍爱”表现诗人对自由的珍重与热爱。③写大海有雄浑壮阔的回声,也有低沉、喑哑的发自深渊的声音;有黄昏时的幽静,也有“任性的脾气的发作”。海的“喜怒无常”,正是它自由属性的体现。大海的自由和多样的美,引发诗人对自由和解放的向往。④“被缚住”“想要挣脱开”表达了诗人追求自由和理想而不得的痛苦,“在岸边留下来”也表达了诗人追求理想的坚定。

思路整合

填空:① ②

赞美大海

追念英雄

主题归纳

这首诗通过讴歌大海,抒写了诗人对自由的向往,表现了诗人在沙皇专制的残酷统治下,不屈不挠地追求理想的执着精神。全诗感情奔放自由、意境开阔,诗人称大海为“你”,向大海倾吐他的苦闷之情。这首诗是一曲悲壮而凄美的自由颂歌。

自己之歌(节选)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

美国诗歌之父——惠特曼 简介 惠特曼(1819—1892),美国诗人。他生于贫苦农民家庭,当过木工、排字工、教师、报纸编辑等。一生创作了大量诗歌。他的诗体现了美国的民主理想,反映了美国独立战争和内战的重大史实。为了避免传统的诗艺常规,即押韵、格律等,惠特曼创造了一种空前自由的诗体,借以充分地表达自己的思想感情。其诗作热情奔放,不受传统格律束缚,用新的形式表达民主思想,对种族、民族和社会压迫表示强烈抗议,对美国和欧洲自由诗的发展有很大影响。

作品 诗集《草叶集》等。

作品背景

美国诗人惠特曼自幼家贫,兄弟姐妹众多。底层劳动人民的生活经验在一定程度上奠定了其民主主义思想基础。直至1855年《草叶集》的第一版问世,惠特曼终于找到了自己创作的突破口和定位。在《草叶集》中,惠特曼的政治理念鲜明,即不满当时盛行的不公平的奴隶制度,追求自由民主、平等博爱的政治理念。惠特曼对美国这块“民主的大地”进行讴歌,一心希望通过诗歌创作唤醒劳苦大众对于自身境遇的认识并采取一系列措施加以变革。《自己之歌》就是在这样的背景下产生的。

基础梳理

1.读准字音

jiāo liáo

mí

yǎn

niè

xià

áo

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

飘fú tái藓

饿piǎo 懈dài

停xiē miǎo小

口kě 缥miǎo

浮

殍

歇

渴

苔

怠

渺

缈

3.近义词辨析

装饰 装潢

课文原句 藤蔓四延的黑莓可以 天堂里的华屋。

相同点 二者都有“装点物品、装修物体,使美观”的意思。

不同点 “装饰”侧重指对身体或物品加以装点和修饰,常用于人的衣着打扮和房屋的美化修整,适用范围比“装潢”大。

“装潢”侧重指装点物品的外表,使物体美观,有气派;有时含有虚装外部气派、声势,掩盖内部虚弱之意。常用于书画、屋室、门面、器物等。

运用 她开办了一家 公司,把小区 得流光溢彩。

装潢

装饰

相关常识

草叶集

《草叶集》是美国诗人惠特曼的代表作,是美国文学史上第一部具有美国民族气派和民族风格的诗集。它开创了一代诗风,对美国诗坛产生过很大的影响。《草叶集》共收有诗歌300余首,首次出版于1855年。诗集得名于集中这样的一句诗:“哪里有土,哪里有水,哪里就长着草。”

诗集中的作品奔腾壮阔,大气飞扬,汪洋恣肆,豪放不羁;使用朴实粗犷的语言,创造出独具一格的自由体,近于口语,节奏鲜明。

《草叶集》选材广泛,内容丰富,里面既有对美国民主自由的歌颂、对农奴制度的抨击,也有对美国壮丽河山和普通民众的热情赞美。

惠特曼式的自由体诗

惠特曼是诗歌艺术尤其诗歌形式发展史上一位大胆的探索者和创新者,他全面否定了以音节、重音和韵脚为基本要素的诗歌格律,而代之以一种崭新的艺术形式,即所谓惠特曼式的自由诗体。

惠特曼诗学的一条基本原理是:“诗的特性并不在于韵律或形式的均匀”。

他的诗行参差不齐但长者居多,而且要多长有多长,同时每一行自成独立的陈述,极少转行的现象。它没有韵脚,不讲格律,只有一种由短语或单词构成的内部节奏。它有一套与众不同的标点法:一首短诗、一个节段通常只有最末一个句号;偶尔用一两个冒号或分号,但有较多的破折号和括号,

而这些并不都能帮助读者了解诗句的含义。这样的“自由体”既然没有了任何形式上的约束,其结果很难不流于分散,不过,如诗人自己所要求的,却更能适应现代的重大主题、群众经验、科学进步,以及工业社会中的新鲜事物。这便是惠特曼认为缪斯必须恢复的“那另一种表现方法”,它“更灵活一些,更适用一些,能飞向更加自由、广阔、神圣的散文天国中去”。诗人甚至高呼:“现在是打破散文与诗之间的形式壁垒的时候了。”

名言名句

惠特曼名言

(1)人生,始终充满战斗激情。

(2)对人不尊敬,首先就是对自己的不尊敬。

(3)没有信仰,则没有名副其实的品行和生命;没有信仰,则没有名副其实的国土。

(4)当失败不可避免时,失败也是伟大的。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.《自己之歌》(节选)中,诗人选取的意象有什么特点 选取的这些意象有什么作用

点拨 ①比较独特,如鹪鹩的卵、雨蛙、黑莓、片麻石、火成岩、爬虫、大的怪物、鹰雕、蝮蛇等。这些陌生而独特的意象,体现了诗人丰富的想象力,赋予了诗歌神奇的色彩。②范围广泛,几乎无所不包,包含天上的、地上的、海上的。这些意象构成了诗歌开阔的意境,体现了诗人宏大的气魄。

2.结合文本,谈谈对诗中“我”这一形象的理解。

点拨 诗中的“我”具有双重含义,一是具体的“我”,二是象征群体的“我”。“我”是一个综合形象。诗歌中的“我”,表面上似乎是诗人自己,实际上是诗人在借用“自己”二字表现一个大“我”,即改造大自然、开拓新大陆、建设新大陆的美国广大的劳动群众。诗人置身于劳动者之中,诗中的“我”也是美国式新人的形象。

3.阅读文本,简要分析这首诗有哪些突出的艺术特色。

点拨 ①这首诗以第一人称吟诵,情感自由奔放;②诗中词汇丰富,诗人在诗中引入大量的意象,以此来烘托“我”的形象;③诗歌的节奏和用词造句与散文十分相近,没有用规律的韵脚,语言朴实无华;④诗中运用大量排比句安排节奏,笔力纵横,充满激情。

4.郭沫若曾盛赞惠特曼是一位犹如“太平洋一样”广阔的诗人。惠特曼的诗歌意境开阔,气魄宏大,有一种质朴而明朗的力量,本课选的这一节《自己之歌》就充分展现了这一特点。诗中列举的许多自然事物,在传统的诗歌中很少出现,那么,惠特曼是如何赋予这些事物以诗意的

点拨 《自己之歌》是惠特曼最有代表性的长诗,歌唱了自我、生命和大自然。这首诗以浓烈的抒情气氛冲淡哲理的枯燥。节选部分采用诗人典型的“列举法”,使诗歌随着恣肆的想象形成诗人自己的旋律。惠特曼对自然万物情有独钟。他认为,自然蕴含了自我追求的人类价值。自然界无所不在的自由、活力和创造力都令他身心振奋。一片草叶,一样具有那种茂盛、强壮、渴盼扩张、也能够扩张的生命精神和灵魂升腾。因此,他尽力歌唱大地,歌唱自然,歌唱这源源不断为人的灵魂输送生命灵性和活力的精神源泉。

思路整合

填空:①

②

平凡寓于伟大

自然和谐共生

主题归纳

全诗内涵深广,气势恢宏,表面上诗人似在凸显自己,实际上是借小“我”来表现一个大“我”,即改造大自然、建设新大陆的美国的广大劳动群众。节选部分选取了大量的意象,运用自由奔放的语言,写自然造化之神奇以及“我”与自然的融合,表现出“我”具有无可拘束的自由和力量,唱出了一曲激情澎湃的生命颂歌,给人以万物平等、自由的思想启迪。

树和天空

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

20世纪西方最后一位诗歌巨匠——特朗斯特罗姆 简介 特朗斯特罗姆(1931—2015),瑞典诗人。1954年出版首部诗集《诗十七首》,轰动瑞典诗坛,成为20世纪50年代瑞典诗坛上的一件大事。成名后又陆续出版多部诗集,先后获得多种国际国内文学奖。2011年,特朗斯特罗姆获得诺贝尔文学奖。特朗斯特罗姆的诗歌主要探讨自我与周围世界的关系,死亡、历史和自然是其作品中常见的主题。

作品 诗集《路上的秘密》《钟声与辙迹》《在黑暗中观看》《路径》等。

作品背景

《树和天空》出自诗集《完成一半的天堂》。诗集《完成一半的天堂》发表于1962年。在1960年到1966年期间,特朗斯特罗姆的事业被分为鲜明的两部分:一面是心理医生,另一面则是年轻而富有名气的诗人。特朗斯特罗姆所处的时代,虽然发生了许多惊天动地的事情,但瑞典是一个中立国家,长期以来政治稳定,社会经济发展平稳,人们过着悠闲的“福利生活”。他有足够的时间面对大自然——波罗的海的岛屿、落日、船帆,瑞典的车站、村庄、树林、雪橇等——沉思,因而他的诗歌有着某种东方式的顿悟色彩,而意象的新奇,来自他的写作理念和在艺术上不懈的努力。

基础梳理

1.读准字音

lí

jí

shùn

zhàn

2.近义词辨析

汲取 吸取

课文原句 它 雨中的生命/就像果园里的黑鹂

“汲取”比喻像吸取水分一样地吸取有用的东西。 “吸取”指吸收采取。

相同点 二者都有“获取、吸收”的意思。

不同点 “汲取”侧重指提取、取得。一般只用于抽象事物,适用范围较小。

“吸取”侧重指吸收。可用于抽象或具体的事物,适用范围较大。

运用 读书时,我们要学会 书中的经验;生活中,我们要善于从别人的不幸中 教训。

汲取

吸取

原文欣赏

The Tree and the Sky

There’s a tree walking around in the rain,

it rushes past us in the pouring grey.

It has an errand.It gathers life

out of the rain like a blackbird in an orchard.

When the rain stops so does the tree.

There it is,quiet on clear nights

waiting as we do for the moment

when the snowflakes blossom in space.

典型事迹

难产作家

特朗斯特罗姆的诗一般需要花几年时间才完成,有的时间更长。长诗《画廊》几乎用了十年时间!而短诗《有太阳的风景》从它第一次以手稿形式写出到发表历经了七年时间。在特朗斯特罗姆的诗中,我们很少碰到日常套话或流行语,即便它们描写的完全是日常生活的小事。因为诗人看见“刽子手和语言在同步前进,所以我们得使用新的语言”。这新的语言不是别的语言,而是个人的、独特的、没有被媒体污染过的语言。

他人评价

通过凝练、透彻的意象,为我们提供了通向现实的新途径。

——瑞典文学院评

他的作品语言风格简洁凝练,意象奇特而精准,带有禅意,有中国唐诗的意蕴。

——翻译家李笠评

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.“树”在诗中是一个怎样的意象

点拨 首先,“树”在诗中被作为生命主体,取得了超越于人的自觉和主动性。虽然同处雨中,但是“走动”“有急事”“汲取雨中的生命”“停下脚步”和“等待”的首先是树而不是人。“我们”在这里只是旁观者、见证人、陈述者。

同时,在“树”的自由意志里,还融汇着宇宙间一种和谐与默契的情怀与品质。阳光或者雨露,阴晴或者雨雪,物类间并没有相互冲突的必然理由。因为即便在“灰色”中也依然可以“汲取雨中的生命”,而那“果园里的黑鹂”,更是一个对待生命积极、乐观的精灵。真正健全的生命懂得享受自然的每一种赐予。于是在“晴朗的夜晚”,就有了它们更为“挺拔”的身姿。而支撑这一切的,除了对宇宙规律的默认,更多的还应该是对那个雪花绽开的瞬间最执着的等待!

2.本诗题为《树和天空》,“树”在诗中体现得比较突出,“天空”是怎样体现出来的 怎样联想和理解“树和天空”之间的关系

点拨 ①诗中“树”这一意象是突出的,而“天空”其实也是无处不在的。除了第2节末句中直接提及“空中”外,第1节中的“雨”“倾洒的灰色”“果园”“黑鹂”,第2节中的“晴朗的夜晚”“静闪”等意象或词语,都代表着“天空”的存在。其实,“树”本身就是扎根大地而指向“天空”的。

②“树”和“天空”之间的关系:自我与周围世界的关系,存在(人与自然)与无限、与永恒的关系。“树”是和“我们”一样的生命个体,代表了人类与自然的存在。它们之间相互关爱与扶持,“树”既在无限和永恒的天空下积极地承受着它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。

3.诗人以旁观者的身份来写树和大自然,有什么好处

点拨 诗人以旁观者的身份来写树和大自然,角度新颖,使诗人与树的视角发生转移,树的走动其实是诗人在树林中走动。树如同无言的智者,把诗人瞬间的感受表达了出来。诗人感受到了人生的匆忙,雨过天晴,树林静谧,这优美的情景又让诗人的内心更加宁静,焕发出对美好生活的期待。

4.《树和天空》这首诗有何艺术特点 请简要分析。

点拨 ①对常规语言的颠覆和日常经验的转换,是这首诗的一个鲜明特点。不是“我们”行走或停步,而是树“匆匆走过我们身边”“停下脚步”;树的“急事”则是“汲取雨中的生命”,它的姿态是“挺拔地静闪”。诗人这样写,不是为了故作惊人之语,而是为了通过这种“颠覆”,引导我们用新的眼光重新审视原本已经习以为常的事物,从而获得对世界的新鲜的感受。

②赋予树以人格化的特点。在《树和天空》中,树仿佛拥有了人格,成为人们的同伴,因而“我们”与它之间也就建立起了一种“突然的联系”。诗歌的结尾两行充分展示了这种在原本“分隔的现实的不同领域之间”创造出的关联——树“和我们一样”,在同一片天空下等待着雪花开始落下的瞬间。这就带给我们一种关于人与自然之间关系的新颖的体验。这首诗并没有给出某种思考的结论,但它构成我们思考的起点。

思路整合

填空:① ②

旁观者

人与自然

主题归纳

《树和天空》主要探讨自我与周围世界的关系。诗歌中,“树和天空”的关系,寓示着存在(人与自然)与无限、与永恒的关系。诗歌通过对树和雨的描写,构成了朦胧、优美的意境,表达了作者对生命的生生不息、人与自然的关系、生命的奇迹等多层次的思考,给读者以启迪。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究一 析意象,悟情感

意象是主观情感和客观形象的融合,是意和象的融合,简言之,意象就是意中之象。诗人在创作诗歌时,常常会选择一些意象,并将它们精心组合,展现情感的起伏,形成诗歌特有的内在节奏。学习本课,我们可以通过对比不同诗歌中的“意象”来体悟不同的情感表达。

1.阅读《迷娘》(之一)和《树和天空》两首诗歌,梳理诗中的意象,探讨诗人是如何运用意象的组合来体现情感的起伏流动的。

篇目 意 象 分 析

《迷娘》(之一)

第1节选取的意象有柠檬花、橙子、蓝天、和风、桃金娘、月桂等,第2节选取的意象有圆柱、厅堂、居室、大理石立像等,第3节选取的意象有云径、山岗、雾、岩洞、龙种、危崖、瀑布等。

这些意象具有意大利景物的典型特征,融进了迷娘对故乡的浓郁的思念之情,意境宁静优美。不管是意大利优美的自然景物,还是曾经生活过的房子,还是沿途凶险的风光,这一切令人魂悸魄动的景物,引发了迷娘深深的思乡之情,因此迷娘一唱三叹,催促要一同前去。在迷娘看来,意大利是她的理想王国,那里没有痛苦,没有贫穷,没有欺凌,有的是光明和幸福,自由与欢乐。这实际上反映了诗人歌德对意大利的憧憬,正是他对当时现实和环境不满、追求光明未来的心绪的一种艺术体现。诗人不是在逃避现实,而是在追求理想。

篇目 意 象 分 析

《树和天空》

树、天空

诗人选择“树”作为观照对象,除了事实的触发,恐怕更多的还在于树本身所具有的特性,包括树丰富的文化意蕴。作为生物,树是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示。它对生命在地下的深度以及永无止境的向上的高度都作了展示和诠释。于是,树连接了大地和天空,此岸与彼岸。

2.比较鉴赏《致大海》、《自己之歌》(节选)两首诗,分析两首诗歌的意象特点、象征意义,以及对人生的思考、对生命的体悟。

篇目 意象特点、象征意义 人生思考、生命体悟

《致大海》

《自己之歌》 (节选)

①辽阔自由、深沉有力、骄傲倔强、随性而为。

②知心好友,自由正义。

①追求自由

②歌颂英雄

③反对暴政

①渺小、平凡、柔弱,特殊、少有、新奇。

②火成岩、爬虫、海洋、怪物象征可能破坏生命的巨大自然力。

③鹰雕、蝮蛇、麋鹿、海燕象征暂时与“我”相异的生命存在。

①出身平凡

②自我强大

③万物相融

任务探究二 循节奏,悟审美

新诗形式自由、内容自由,天地万物无不可以写,古往今来皆可入诗。新诗体式的多样来源于现代生活的迅疾和表达的需要。学习本课,我们可以试着从新诗不同体式上进行分析,以利于诗歌欣赏、诗歌创作。

3.《致大海》和《自己之歌》(节选)两首诗,都将自我安放于宏大的自然之中,在两者的互动中体验现实。前者体式谨严,四五行一节,注重押韵,和谐整齐,读来抑扬顿挫;后者奔放恣肆,不拘于格律,遵循语言的内在节奏,自由抒写。反复朗读这两首诗,体会不同体式带来的不同审美感受。可以试着用其中一首的形式改写另一首诗,进一步体会二者之间的差异。既可改写整首诗,也可挑选一节改写。注意不要改变原诗主题,要运用原诗中的意象。

点拨 改写示例:

原文:仿佛友人的忧郁的絮语,/仿佛他别离一刻的招呼,/最后一次了,我听着你的/喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

改写:像是友人的哀伤的怨诉,/像是他分手时的声声召唤,/你忧郁的喧响/你的/急呼,最后一次在我耳边回旋。

文本一

名 字

[瑞典]特朗斯特罗姆 田鑫鑫译

我开着车,睡意袭来,停在路边一棵树下。

蜷缩在后座,很快睡着了。多久 数小时。黑暗降临。

突然惊醒,不知道我是谁。完全清醒,却不知我是何人。

我在哪 我是谁 我只是在后座沉睡的那件东西,像布袋里的猫,惊慌失措。我是谁

很久以后我才回过神来。我的名字回到我身边,像天使回到天空。

一把小号,在城堡的高墙外吹响《莱奥诺拉序曲》①,拯救我的脚步,

沿着长长的楼梯奔来。我来了!是我!

我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无。几英尺外的公路上,

汽车飞奔而过,车灯大开。

注 ①《莱奥诺拉序曲》是贝多芬为歌剧《菲岱里奥》创作的序曲,曲子结尾号声响起,自由的光辉照在主人公身上,代表着剧中人物的解放。

文本二

我的名字对你有什么意义

[俄]普希金

我的名字对你有什么意义

它会死去,

像大海拍击海堤,

发出的忧郁的汩汩涛声,

像密林中幽幽的夜声。

它会在纪念册的黄页上

留下暗淡的印痕,

就像用无人能懂的语言

在墓碑上刻下的花纹。

它有什么意义

它早已被忘记。

在新的激烈的风浪里,

它不会给你的心灵

带来纯洁、温柔的回忆。

但是在你孤独、悲伤的日子,

请你悄悄地念一念我的名字,

并且说:有人在思念我,

在世间我活在一个人的心里。

(有删改)

阅读思考

1.《名字》中谈到“我的名字回到我身边,像天使回到天空”,如果整首诗在这里停止,一个受惊的过程已经得到诗意的书写,作者为什么还要写下面的内容

参考答案 内容上:①引入《莱奥诺拉序曲》,丰富了诗篇内容,升华了诗人的喜悦之情。②“我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无”,再次强调了失去名字带给诗人的恐惧感之强烈。③整件事情发生在行车路上,上文仿佛是一个疲倦之人停下了行车的脚步,而“汽车飞奔而过,车灯大开”,表明初醒的“我”,即将重新投入生活的世界。

结构上:①重新拥有名字时的喜悦与失去名字时的恐慌形成了对比,突出强调名字对诗人的重要意义。②结尾再次回到路上,前后呼应,结构完整。

2.结合这两首诗歌,谈谈你对“名字”意义的理解。

参考答案 ①对自己来说,名字是一种身份认同。它的存在相当于在抚慰人类的一个永恒的追问:我是谁 但一个人的名字也会被忘记,自己一旦忘记名字,就会变成一个与自我无关的客体,就会生出恐惧。就如《名字》里“那十五秒”对于“我”而言是地狱般的虚无。②对他人来说“我”的名字就是一个符号,或是一道暗淡的印痕,就像《我的名字对你有什么意义》中说的,不会给人“带来纯洁、温柔的回忆”,最多在他人“孤独、悲伤的日子”给他人带来些许的心灵安慰。

读写一体

活用第一人称

在记叙、抒情一类文章中,叙述人以作品中人物的身份出现,以“我”自称,即第一人称。第一人称是一种直接表达的方式,不论作者是否真的是作品中的人物,所叙述的都像是作者亲身的经历或者是亲眼看到、亲耳听到的事情。如《自己之歌》(节选)中,第一节中的“我”只是万物中的一个组成部分,但不同的是“我”具有支配外物的能力。第二节中的“我”是万物中的一员,但是“我”拥有对自然万物的支配权,可以离开它们,又可以将万物召来。

运用第一人称写作可以取得以下好处:

1.容易拉近与读者的距离,使读者进入“我”这个角色。

2.便于抒发情感,进行详细的心理描写。

3.使文章更具真实性、故事性(曲折性或波折性),更生动形象,使读者能更具体地体会作者的心情。

4.通过对“我”的详细描写,来唤醒读者内心的感受和思考。

5.使故事情节叙述杂而不乱,情感更加动人。

微写作

涉江采芙蓉①

涉江采芙蓉,兰泽②多芳草。

采之欲遗谁 所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

注①本诗选自《古诗十九首》。芙蓉,荷花的别名。②兰泽:长着兰草的低湿之地。

请认真阅读上面这首诗,体会诗句所描述的景物以及人物的心境,以第一人称视角,将此诗改写成一个不少于200字的文段。

示例 一碧万顷的江面上,娉婷可人的芙蓉花,在微风中挤着,闹着,摇曳着……我随手采下一朵芙蓉,把它放在鼻尖,一阵清香传遍全身。在这风平浪静的湖面和眼前一望无际的沼泽地面,弥漫着淡淡的兰草和芙蓉的芳醇,这等美景是多么悠然!

可是身边却缺少一位与我共赏美景之人。我抬头问天,你现在何方 我低头采花,想把这美好的景色带给你。可是,你现在无法回来……

此刻,我的脑海中隐隐约约浮现着返身回望的你的身影,那一闪而隐的面容,竟是那般愁苦!想必远方的你,此刻正在回望着旧时的故乡。但你看到的,只能是漫漫长路和那阻山隔水的浩浩烟云。

我所思念之人啊,渴望与你再相见,或许,我这一生再不能与你相见……

本 课 结 束