第三单元写作 指导训练--2025高中语文选择性必修中册教学课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元写作 指导训练--2025高中语文选择性必修中册教学课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 15:11:59 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第三单元

单元写作 指导训练

学写人物短评和驳论文

【学习目标】

1.初步把握人物短评的写作技巧,能结合史实对历史人物进行客观评价。

2.分析本单元两篇史论的观点,学习驳论性短文的写作,学会质疑有道。

技法指导

一、短评

短评,顾名思义就是简短的评论。它评论的对象很广泛,可以评人物、事件、文章、影视,也可以评一种观点、一种思想、一种现象、一种办法、一种行为。短评是议论文的一种,练习写短评同样是训练写议论文的能力,能为今后写比较复杂的议论文打好基础,也可以锻炼自己的思维,使视野开阔、思想敏锐、头脑灵活。

短评一般由下面三部分构成:①交代所要评论的对象,点出要表达的中心论点;②引材料、讲道理,阐述中心论点;③做好小结。

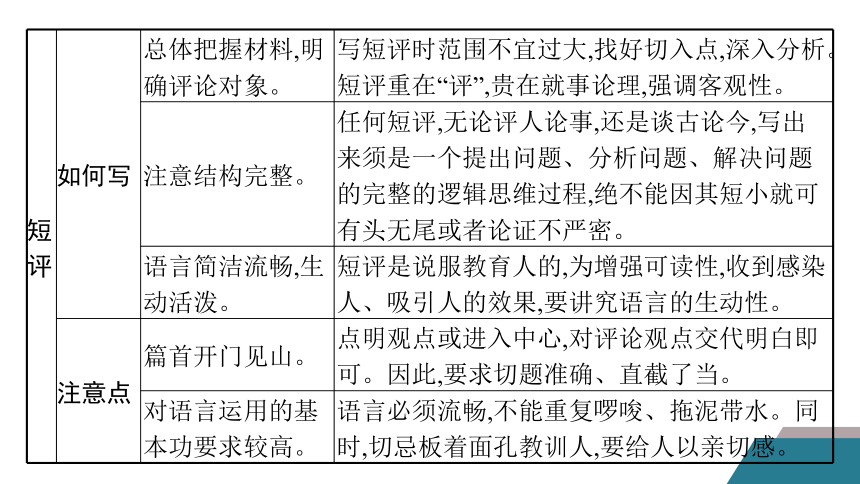

短 评 如何写 总体把握材料,明确评论对象。 写短评时范围不宜过大,找好切入点,深入分析。短评重在“评”,贵在就事论理,强调客观性。

注意结构完整。 任何短评,无论评人论事,还是谈古论今,写出来须是一个提出问题、分析问题、解决问题的完整的逻辑思维过程,绝不能因其短小就可有头无尾或者论证不严密。

语言简洁流畅,生动活泼。 短评是说服教育人的,为增强可读性,收到感染人、吸引人的效果,要讲究语言的生动性。

注意点 篇首开门见山。 点明观点或进入中心,对评论观点交代明白即可。因此,要求切题准确、直截了当。

对语言运用的基本功要求较高。 语言必须流畅,不能重复啰唆、拖泥带水。同时,切忌板着面孔教训人,要给人以亲切感。

二、人物短评写作

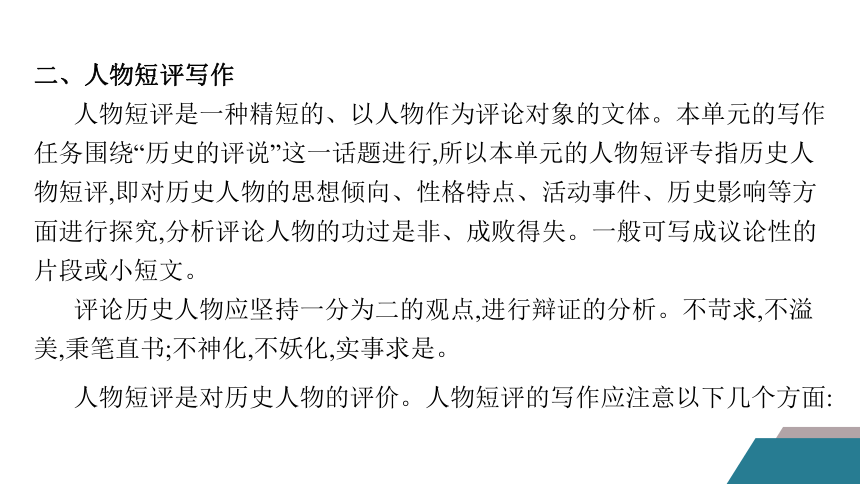

人物短评是一种精短的、以人物作为评论对象的文体。本单元的写作任务围绕“历史的评说”这一话题进行,所以本单元的人物短评专指历史人物短评,即对历史人物的思想倾向、性格特点、活动事件、历史影响等方面进行探究,分析评论人物的功过是非、成败得失。一般可写成议论性的片段或小短文。

评论历史人物应坚持一分为二的观点,进行辩证的分析。不苛求,不溢美,秉笔直书;不神化,不妖化,实事求是。

人物短评是对历史人物的评价。人物短评的写作应注意以下几个方面:

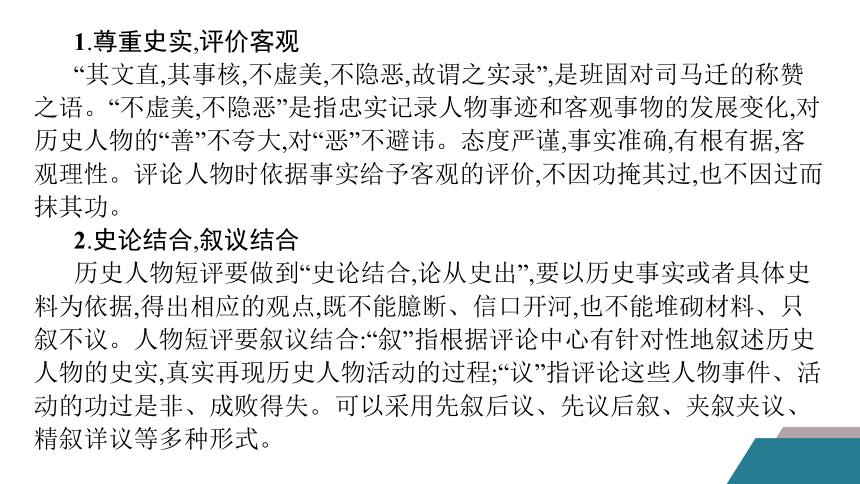

1.尊重史实,评价客观

“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”,是班固对司马迁的称赞之语。“不虚美,不隐恶”是指忠实记录人物事迹和客观事物的发展变化,对历史人物的“善”不夸大,对“恶”不避讳。态度严谨,事实准确,有根有据,客观理性。评论人物时依据事实给予客观的评价,不因功掩其过,也不因过而抹其功。

2.史论结合,叙议结合

历史人物短评要做到“史论结合,论从史出”,要以历史事实或者具体史料为依据,得出相应的观点,既不能臆断、信口开河,也不能堆砌材料、只叙不议。人物短评要叙议结合:“叙”指根据评论中心有针对性地叙述历史人物的史实,真实再现历史人物活动的过程;“议”指评论这些人物事件、活动的功过是非、成败得失。可以采用先叙后议、先议后叙、夹叙夹议、精叙详议等多种形式。

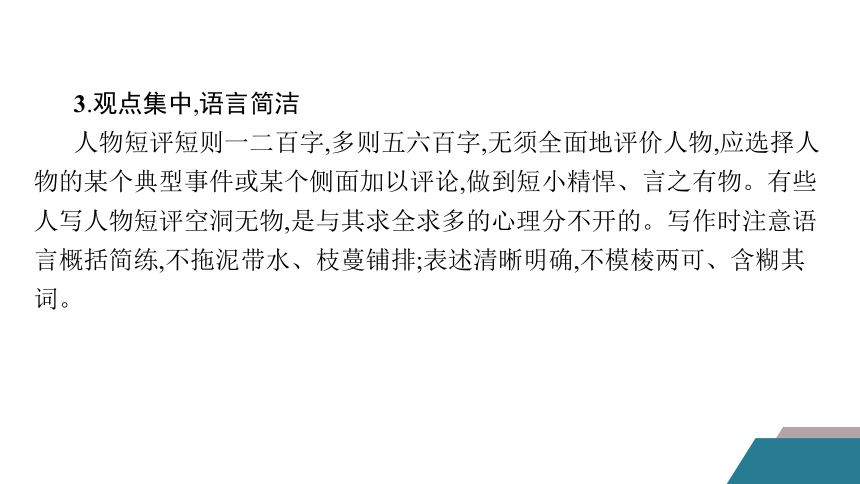

3.观点集中,语言简洁

人物短评短则一二百字,多则五六百字,无须全面地评价人物,应选择人物的某个典型事件或某个侧面加以评论,做到短小精悍、言之有物。有些人写人物短评空洞无物,是与其求全求多的心理分不开的。写作时注意语言概括简练,不拖泥带水、枝蔓铺排;表述清晰明确,不模棱两可、含糊其词。

【原题呈现】

司马迁写《屈原列传》,在叙事中穿插议论,并在文末以“太史公曰”点题,直接发表对人物的看法和评价。借鉴这种写法,揣摩《苏武传》中班固对苏武的认识和评价,尝试以班固的视角,写一则人物短评。

【例文展示】

【例文一】余少时,家父谈及武使匈奴事,每语余当效此心报君上之恩,初不以为意。及长随军赴大漠绝域,穷览其山川,方体其艰。武处北海,廪食不至,至掘野鼠去草实而食之,何其苦也,何其悲也。然人情饥困可忍,冻馁可忍,利刃穿身亦可忍,而兄弟父母渐次遭厄,法令之无常,臣下之寒凉,实不可忍,而武皆忍之。盖武以为蒙君禄,愿杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,亦甘乐之。此心可悯。

【例文二】赞曰:武大漠惶惶,牧羊已生,不爱其躯,赴士之厄困。历尽难中难,心如铁石坚。言必信,行必果,已诺必诚。孔子称:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”“使于四方,不辱君命。”苏武有之矣!

【例文三】固曰:苏武,真乃大丈夫!留匈奴十九载,始终不泯爱国心。他不为富贵所动,当卫律马畜弥山,当李陵千金封侯,他无动于衷,默默坚守那颗对大汉矢志不渝的拳拳之心;他不受威逼所迫,当卫律举剑恐吓,当张胜屈服投降,他不屑一顾,紧握汉节选择对大汉执着而圣洁的守望;他不怕恶劣环境,当饥寒交迫成为生活的常态,当孤独寂寞时刻相伴,他选择卧窖啮雪,毡毛并咽,杖节牧羊,直至须发皆白,节旄尽落。苏武的骨头是最硬的。“时穷节乃见,一一垂丹青。”十九载不改初衷,不辱使命,青史将永远镌刻你的名字。

三、驳论文写作

(一)什么是驳论文

议论文的论证方式可以分为立论和驳论。我们通常写的议论文先直接提出中心论点,再用论据加以论证,从而证明自己的观点,此为立论;先摆出一个要批驳的观点,通过反驳这个观点来确立自己的观点,此为驳论。侧重于运用驳论的论证方式行文的议论文就是驳论文。

(二)驳论文的结构

1.摆出要批驳的观点(树靶子)。

2.深入地分析,针锋相对地批驳。

3.树立自己的观点,并加以论证。

4.适当结尾,照应观点,提出希望。

以上四步是驳论文的基本结构,根据不同的论证需要也可以适当调整其先后顺序。

(三)反驳的方法

论点、论据、论证是议论文的三要素,想驳倒对方自然也要从这三要素入手,可以针锋相对地反驳对方论点,也可以抓住对方论据的漏洞进行反驳,或者揭示对方论证过程的不合逻辑,总结起来,就是抓住三点:

1.反驳对方论点。

2.反驳对方论据。

3.反驳对方论证。

【原题呈现】

本单元的两篇史论,分别探讨秦和后唐灭亡的历史教训。你是否认同作者的观点 他们的论证是否有可商榷之处 结合所学历史知识,参考相关资料,尝试写一篇文章,对两篇史论中的任意一篇提出质疑或进行辩驳。

【例文展示】

秦亡主因非暴政

两千多年来,贾谊的“暴秦”说,一直被认为点出了秦朝灭亡的主要原因,也有人认为暴政是根本原因。实际上,他们只看到了表象,没有看到实质。

我认为,秦的暴政并不是其灭亡的主要或根本原因。暴政或许是其中一点原因,但绝非主因。秦国的灭亡与其政治、法律、经济和文化制度是分不开的,除此之外,也跟当时的国内外形势以及秦统治者推行的政策有关。

首先,我要谈的是秦统治者。作为一个国家的统治者,一味地实行德政是不行的,同样,一味地实行暴政也是不可取的。君王必须有驾驭和统治能力。例如,让百姓先吃饱饭,只要让他们吃饱饭,穿暖衣,解决了温饱问题,在他们心里暴君也可能会变明君,这也就是德威并施。但很显然,秦统治者没有足够的驾驭和统治能力。经过多次战争统一六国后,人们饱受战争带来的苦难,正是需要休养生息之际,而秦王嬴政却好大喜功,滥用民力,在没有让百姓真正吃饱饭、穿暖衣的情况下,增加人民的负担,使人们怨声载道,有了颠覆皇朝的想法。

其次,落后的社会制度和政体是秦国灭亡的根源。君主专制中央集权制度下,君权至高无上,缺乏有效制约,皇帝一个人的思想决定整个国家的命运。赵高等人在非常时期扶植胡亥做了皇帝。恰巧最高统治者胡亥凶残顽劣,不知百姓疾苦,不体恤民情,利用特权横征暴敛,加重了还没复苏的社会经济的负担;奴役百万民夫,使大量土地无人耕种,百姓生存艰难,民不聊生。胡亥的暴政加剧了统治阶级和农民之间的矛盾,激起了农民的反抗意识,最终形成强大的反秦力量。

再次,国内外形势不稳定是秦国灭亡的重要原因。秦国以战争征服了六国,被消灭的六国贵族势力必然对秦国心存怨恨,想颠覆秦国政权。陈胜、吴广大泽乡起义成为反秦的导火索。很快,楚国、赵国“死灰复燃”,趁乱割据一方,分散、牵制秦王朝扑灭起义火种的军事力量。除此之外,北方匈奴不断壮大,也对秦构成了威胁。秦国既没有能力消灭来自外部的威胁,也没有良策和他们建立和平共处的双边关系。国内反秦大旗四处飘扬时,秦王朝既得不到支援,又被匈奴趁火打劫,腹背受敌。

最后,文化意识形态矛盾是秦国灭亡的关键。秦前期靠法家思想完成统一霸业,然而统一后没有遵照法家的“世异则事异,事异则备变”的思想维护统治。最重要的是,秦国没有把本国文化与六国文化相融合,甚至还“焚书坑儒”,以至于秦国在镇压农民起义时没有知识分子的支持,缺少了思想力量。

点评《过秦论》的观点存在偏颇,并不全面,秦朝的灭亡,固然有不施行仁义的原因在,其暴政最终逼使民众反叛,但原因是复杂的,不能仅仅归于一点。例文就直接采用了反驳论点的方法,提出秦朝灭亡存在多方面的原因,并举例论证。《过秦论》的史实和结论之间也缺乏逻辑关联,论证存在漏洞,也可以从这一点质疑。

单元实练

人物短评通常采用叙议结合的方式,来表达作者对人物的评价。请结合相关课文,从以下人物中选择一位,为其写一则人物短评,题目自拟。

现代人物:袁隆平、张秉贵、钟扬、屠呦呦、焦裕禄

历史人物:屈原、曹操、贾谊、欧阳修

略

素材积累

一代文宗 风华绝代

一、文坛领袖 千古伯乐

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

这是欧阳修在主持嘉祐二年(1057)的科举考试的时候,看到考生们专心答题而写下的一首诗,题为《礼部贡院阅进士就试》。这次考试不一般。两宋300余年一共有118次科举考试,这次是影响最为深远的一次。因为这一次考试,宋朝才得以成为宋朝。之所以这样说,且看下面这个名单就可以知晓了。文坛巨子:苏轼、苏辙、曾巩。唐宋八大家

中宋朝有6位,这次考取的进士占了一半。学术大师:洛学创始人程颢,关学创始人张载,蜀学创始人苏轼和苏辙。北宋四大学术流派(洛学、新学、关学和蜀学)的创始人大都通过这次考试崭露头角。治国能臣:这一年的进士中后来位列宰执的有1人,变法派骨干吕惠卿、曾布、林希和蒋之奇开始登上历史舞台。

这场考试之所以能如此成功,其功劳首推主考官欧阳修。欧阳修以改革文风为己任,希望通过科举来实现自己的愿望。这一次科考,权同知贡举王珪、梅挚、韩绛和范镇都是与欧阳修志同道合的文坛名流,而点检试卷官梅尧臣更是欧阳修的亲密战友。梅尧臣是著名诗人,同时也是欧阳修文风改革运动的积极支持者。因此,这次考试的考官在思想上达成共识,一次具有深远历史意义的文化革新运动就此展开。

二、直言敢谏 高风亮节

宋仁宗景祐三年(1036),担任吏部员外郎、权知开封府的范仲淹,同权相吕夷简发生激烈冲突。范仲淹讥切时弊,指责吕夷简败坏朝纲、滥进私党,结果被贬知外郡。支持范仲淹的余靖、尹洙同时遭受贬黜。朝廷还为此下诏,告诫文武百官不准越职言事。这时,能够秉公直言的只有谏官。身为司谏的高若讷却屈从宰相旨意,附声诋毁范仲淹。欧阳修激于义愤,撰写了著名的《与高司谏书》,斥责高若讷“不复知人间有羞耻事”。高若讷恼羞成怒,将书信上奏朝廷,欧阳修因此被贬为夷陵县令。

宋仁宗庆历三年(1043)三月,欧阳修被召回京师,任太常丞、知谏院。欧阳修看到朝廷外患内忧、危机四伏,便积极上书请求变革。就在此时,范仲淹主持的庆历新政开始了,欧阳修成为热心促成者和积极参与者。他先后上书《论韩琦、范仲淹乞赐召对事札子》《论乞主张范仲淹、富弼等行事札子》,从而推论了新政的进行。在与保守派的斗争中,欧阳修写了著名的《朋党论》,揭示了保守派的实质。其后,欧阳修又上书《论吕夷简札子》等奏章,怒斥保守派。最后,由于保守派的强烈反对和阴谋,庆历新政以失败告终。欧阳修也被排挤出朝廷,被贬至地方。

本 课 结 束

第三单元

单元写作 指导训练

学写人物短评和驳论文

【学习目标】

1.初步把握人物短评的写作技巧,能结合史实对历史人物进行客观评价。

2.分析本单元两篇史论的观点,学习驳论性短文的写作,学会质疑有道。

技法指导

一、短评

短评,顾名思义就是简短的评论。它评论的对象很广泛,可以评人物、事件、文章、影视,也可以评一种观点、一种思想、一种现象、一种办法、一种行为。短评是议论文的一种,练习写短评同样是训练写议论文的能力,能为今后写比较复杂的议论文打好基础,也可以锻炼自己的思维,使视野开阔、思想敏锐、头脑灵活。

短评一般由下面三部分构成:①交代所要评论的对象,点出要表达的中心论点;②引材料、讲道理,阐述中心论点;③做好小结。

短 评 如何写 总体把握材料,明确评论对象。 写短评时范围不宜过大,找好切入点,深入分析。短评重在“评”,贵在就事论理,强调客观性。

注意结构完整。 任何短评,无论评人论事,还是谈古论今,写出来须是一个提出问题、分析问题、解决问题的完整的逻辑思维过程,绝不能因其短小就可有头无尾或者论证不严密。

语言简洁流畅,生动活泼。 短评是说服教育人的,为增强可读性,收到感染人、吸引人的效果,要讲究语言的生动性。

注意点 篇首开门见山。 点明观点或进入中心,对评论观点交代明白即可。因此,要求切题准确、直截了当。

对语言运用的基本功要求较高。 语言必须流畅,不能重复啰唆、拖泥带水。同时,切忌板着面孔教训人,要给人以亲切感。

二、人物短评写作

人物短评是一种精短的、以人物作为评论对象的文体。本单元的写作任务围绕“历史的评说”这一话题进行,所以本单元的人物短评专指历史人物短评,即对历史人物的思想倾向、性格特点、活动事件、历史影响等方面进行探究,分析评论人物的功过是非、成败得失。一般可写成议论性的片段或小短文。

评论历史人物应坚持一分为二的观点,进行辩证的分析。不苛求,不溢美,秉笔直书;不神化,不妖化,实事求是。

人物短评是对历史人物的评价。人物短评的写作应注意以下几个方面:

1.尊重史实,评价客观

“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”,是班固对司马迁的称赞之语。“不虚美,不隐恶”是指忠实记录人物事迹和客观事物的发展变化,对历史人物的“善”不夸大,对“恶”不避讳。态度严谨,事实准确,有根有据,客观理性。评论人物时依据事实给予客观的评价,不因功掩其过,也不因过而抹其功。

2.史论结合,叙议结合

历史人物短评要做到“史论结合,论从史出”,要以历史事实或者具体史料为依据,得出相应的观点,既不能臆断、信口开河,也不能堆砌材料、只叙不议。人物短评要叙议结合:“叙”指根据评论中心有针对性地叙述历史人物的史实,真实再现历史人物活动的过程;“议”指评论这些人物事件、活动的功过是非、成败得失。可以采用先叙后议、先议后叙、夹叙夹议、精叙详议等多种形式。

3.观点集中,语言简洁

人物短评短则一二百字,多则五六百字,无须全面地评价人物,应选择人物的某个典型事件或某个侧面加以评论,做到短小精悍、言之有物。有些人写人物短评空洞无物,是与其求全求多的心理分不开的。写作时注意语言概括简练,不拖泥带水、枝蔓铺排;表述清晰明确,不模棱两可、含糊其词。

【原题呈现】

司马迁写《屈原列传》,在叙事中穿插议论,并在文末以“太史公曰”点题,直接发表对人物的看法和评价。借鉴这种写法,揣摩《苏武传》中班固对苏武的认识和评价,尝试以班固的视角,写一则人物短评。

【例文展示】

【例文一】余少时,家父谈及武使匈奴事,每语余当效此心报君上之恩,初不以为意。及长随军赴大漠绝域,穷览其山川,方体其艰。武处北海,廪食不至,至掘野鼠去草实而食之,何其苦也,何其悲也。然人情饥困可忍,冻馁可忍,利刃穿身亦可忍,而兄弟父母渐次遭厄,法令之无常,臣下之寒凉,实不可忍,而武皆忍之。盖武以为蒙君禄,愿杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,亦甘乐之。此心可悯。

【例文二】赞曰:武大漠惶惶,牧羊已生,不爱其躯,赴士之厄困。历尽难中难,心如铁石坚。言必信,行必果,已诺必诚。孔子称:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”“使于四方,不辱君命。”苏武有之矣!

【例文三】固曰:苏武,真乃大丈夫!留匈奴十九载,始终不泯爱国心。他不为富贵所动,当卫律马畜弥山,当李陵千金封侯,他无动于衷,默默坚守那颗对大汉矢志不渝的拳拳之心;他不受威逼所迫,当卫律举剑恐吓,当张胜屈服投降,他不屑一顾,紧握汉节选择对大汉执着而圣洁的守望;他不怕恶劣环境,当饥寒交迫成为生活的常态,当孤独寂寞时刻相伴,他选择卧窖啮雪,毡毛并咽,杖节牧羊,直至须发皆白,节旄尽落。苏武的骨头是最硬的。“时穷节乃见,一一垂丹青。”十九载不改初衷,不辱使命,青史将永远镌刻你的名字。

三、驳论文写作

(一)什么是驳论文

议论文的论证方式可以分为立论和驳论。我们通常写的议论文先直接提出中心论点,再用论据加以论证,从而证明自己的观点,此为立论;先摆出一个要批驳的观点,通过反驳这个观点来确立自己的观点,此为驳论。侧重于运用驳论的论证方式行文的议论文就是驳论文。

(二)驳论文的结构

1.摆出要批驳的观点(树靶子)。

2.深入地分析,针锋相对地批驳。

3.树立自己的观点,并加以论证。

4.适当结尾,照应观点,提出希望。

以上四步是驳论文的基本结构,根据不同的论证需要也可以适当调整其先后顺序。

(三)反驳的方法

论点、论据、论证是议论文的三要素,想驳倒对方自然也要从这三要素入手,可以针锋相对地反驳对方论点,也可以抓住对方论据的漏洞进行反驳,或者揭示对方论证过程的不合逻辑,总结起来,就是抓住三点:

1.反驳对方论点。

2.反驳对方论据。

3.反驳对方论证。

【原题呈现】

本单元的两篇史论,分别探讨秦和后唐灭亡的历史教训。你是否认同作者的观点 他们的论证是否有可商榷之处 结合所学历史知识,参考相关资料,尝试写一篇文章,对两篇史论中的任意一篇提出质疑或进行辩驳。

【例文展示】

秦亡主因非暴政

两千多年来,贾谊的“暴秦”说,一直被认为点出了秦朝灭亡的主要原因,也有人认为暴政是根本原因。实际上,他们只看到了表象,没有看到实质。

我认为,秦的暴政并不是其灭亡的主要或根本原因。暴政或许是其中一点原因,但绝非主因。秦国的灭亡与其政治、法律、经济和文化制度是分不开的,除此之外,也跟当时的国内外形势以及秦统治者推行的政策有关。

首先,我要谈的是秦统治者。作为一个国家的统治者,一味地实行德政是不行的,同样,一味地实行暴政也是不可取的。君王必须有驾驭和统治能力。例如,让百姓先吃饱饭,只要让他们吃饱饭,穿暖衣,解决了温饱问题,在他们心里暴君也可能会变明君,这也就是德威并施。但很显然,秦统治者没有足够的驾驭和统治能力。经过多次战争统一六国后,人们饱受战争带来的苦难,正是需要休养生息之际,而秦王嬴政却好大喜功,滥用民力,在没有让百姓真正吃饱饭、穿暖衣的情况下,增加人民的负担,使人们怨声载道,有了颠覆皇朝的想法。

其次,落后的社会制度和政体是秦国灭亡的根源。君主专制中央集权制度下,君权至高无上,缺乏有效制约,皇帝一个人的思想决定整个国家的命运。赵高等人在非常时期扶植胡亥做了皇帝。恰巧最高统治者胡亥凶残顽劣,不知百姓疾苦,不体恤民情,利用特权横征暴敛,加重了还没复苏的社会经济的负担;奴役百万民夫,使大量土地无人耕种,百姓生存艰难,民不聊生。胡亥的暴政加剧了统治阶级和农民之间的矛盾,激起了农民的反抗意识,最终形成强大的反秦力量。

再次,国内外形势不稳定是秦国灭亡的重要原因。秦国以战争征服了六国,被消灭的六国贵族势力必然对秦国心存怨恨,想颠覆秦国政权。陈胜、吴广大泽乡起义成为反秦的导火索。很快,楚国、赵国“死灰复燃”,趁乱割据一方,分散、牵制秦王朝扑灭起义火种的军事力量。除此之外,北方匈奴不断壮大,也对秦构成了威胁。秦国既没有能力消灭来自外部的威胁,也没有良策和他们建立和平共处的双边关系。国内反秦大旗四处飘扬时,秦王朝既得不到支援,又被匈奴趁火打劫,腹背受敌。

最后,文化意识形态矛盾是秦国灭亡的关键。秦前期靠法家思想完成统一霸业,然而统一后没有遵照法家的“世异则事异,事异则备变”的思想维护统治。最重要的是,秦国没有把本国文化与六国文化相融合,甚至还“焚书坑儒”,以至于秦国在镇压农民起义时没有知识分子的支持,缺少了思想力量。

点评《过秦论》的观点存在偏颇,并不全面,秦朝的灭亡,固然有不施行仁义的原因在,其暴政最终逼使民众反叛,但原因是复杂的,不能仅仅归于一点。例文就直接采用了反驳论点的方法,提出秦朝灭亡存在多方面的原因,并举例论证。《过秦论》的史实和结论之间也缺乏逻辑关联,论证存在漏洞,也可以从这一点质疑。

单元实练

人物短评通常采用叙议结合的方式,来表达作者对人物的评价。请结合相关课文,从以下人物中选择一位,为其写一则人物短评,题目自拟。

现代人物:袁隆平、张秉贵、钟扬、屠呦呦、焦裕禄

历史人物:屈原、曹操、贾谊、欧阳修

略

素材积累

一代文宗 风华绝代

一、文坛领袖 千古伯乐

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

这是欧阳修在主持嘉祐二年(1057)的科举考试的时候,看到考生们专心答题而写下的一首诗,题为《礼部贡院阅进士就试》。这次考试不一般。两宋300余年一共有118次科举考试,这次是影响最为深远的一次。因为这一次考试,宋朝才得以成为宋朝。之所以这样说,且看下面这个名单就可以知晓了。文坛巨子:苏轼、苏辙、曾巩。唐宋八大家

中宋朝有6位,这次考取的进士占了一半。学术大师:洛学创始人程颢,关学创始人张载,蜀学创始人苏轼和苏辙。北宋四大学术流派(洛学、新学、关学和蜀学)的创始人大都通过这次考试崭露头角。治国能臣:这一年的进士中后来位列宰执的有1人,变法派骨干吕惠卿、曾布、林希和蒋之奇开始登上历史舞台。

这场考试之所以能如此成功,其功劳首推主考官欧阳修。欧阳修以改革文风为己任,希望通过科举来实现自己的愿望。这一次科考,权同知贡举王珪、梅挚、韩绛和范镇都是与欧阳修志同道合的文坛名流,而点检试卷官梅尧臣更是欧阳修的亲密战友。梅尧臣是著名诗人,同时也是欧阳修文风改革运动的积极支持者。因此,这次考试的考官在思想上达成共识,一次具有深远历史意义的文化革新运动就此展开。

二、直言敢谏 高风亮节

宋仁宗景祐三年(1036),担任吏部员外郎、权知开封府的范仲淹,同权相吕夷简发生激烈冲突。范仲淹讥切时弊,指责吕夷简败坏朝纲、滥进私党,结果被贬知外郡。支持范仲淹的余靖、尹洙同时遭受贬黜。朝廷还为此下诏,告诫文武百官不准越职言事。这时,能够秉公直言的只有谏官。身为司谏的高若讷却屈从宰相旨意,附声诋毁范仲淹。欧阳修激于义愤,撰写了著名的《与高司谏书》,斥责高若讷“不复知人间有羞耻事”。高若讷恼羞成怒,将书信上奏朝廷,欧阳修因此被贬为夷陵县令。

宋仁宗庆历三年(1043)三月,欧阳修被召回京师,任太常丞、知谏院。欧阳修看到朝廷外患内忧、危机四伏,便积极上书请求变革。就在此时,范仲淹主持的庆历新政开始了,欧阳修成为热心促成者和积极参与者。他先后上书《论韩琦、范仲淹乞赐召对事札子》《论乞主张范仲淹、富弼等行事札子》,从而推论了新政的进行。在与保守派的斗争中,欧阳修写了著名的《朋党论》,揭示了保守派的实质。其后,欧阳修又上书《论吕夷简札子》等奏章,怒斥保守派。最后,由于保守派的强烈反对和阴谋,庆历新政以失败告终。欧阳修也被排挤出朝廷,被贬至地方。

本 课 结 束