第三单元整合 教考融通--2025高中语文选择性必修中册教学课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元整合 教考融通--2025高中语文选择性必修中册教学课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 15:12:31 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第三单元

单元整合 教考融通

文意的概括分析

单元文本链接

历史是一面镜子,它映照着现实,也预示着未来。了解历史,不忘过去,才能看清前进的方向;尊重历史,以史为鉴,才能更好地走向未来。

学习本单元,我们要培养自己善于概括分析的能力,在理解文意的基础上,对所写人物、所述事件或观点态度进行判断或分析。

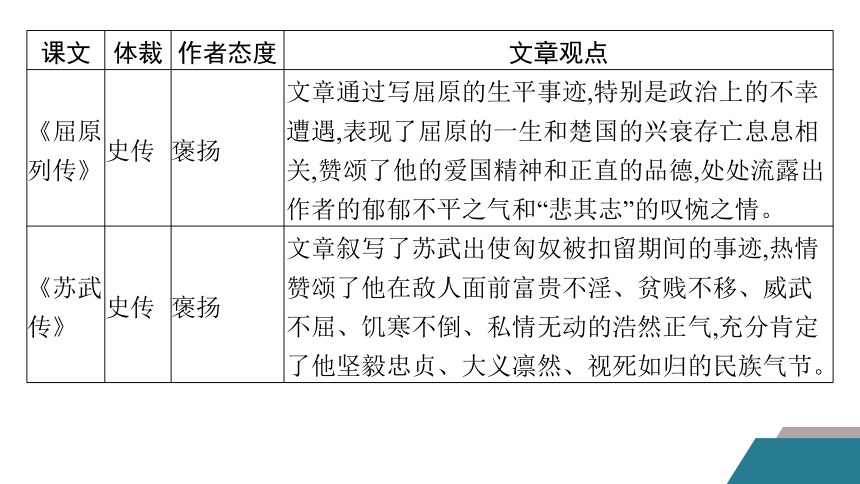

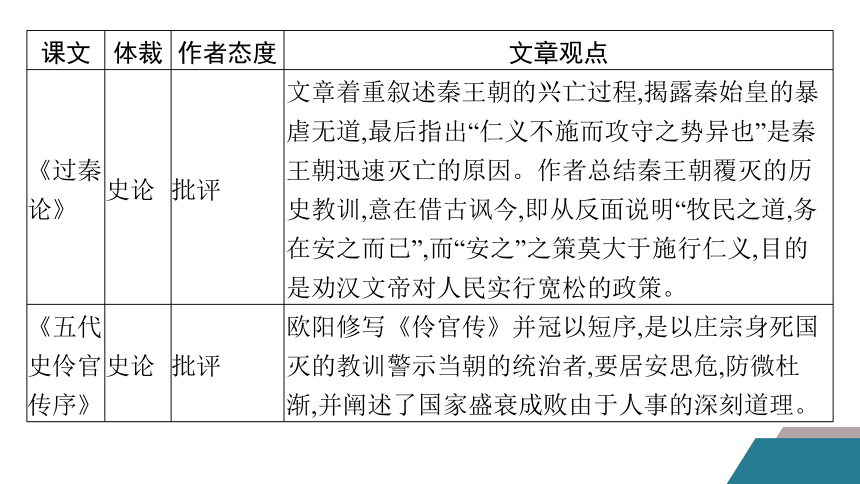

课文 体裁 作者态度 文章观点

《屈原 列传》 史传 褒扬 文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡息息相关,赞颂了他的爱国精神和正直的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋之情。

《苏武传》 史传 褒扬 文章叙写了苏武出使匈奴被扣留期间的事迹,热情赞颂了他在敌人面前富贵不淫、贫贱不移、威武不屈、饥寒不倒、私情无动的浩然正气,充分肯定了他坚毅忠贞、大义凛然、视死如归的民族气节。

课文 体裁 作者态度 文章观点

《过秦论》 史论 批评 文章着重叙述秦王朝的兴亡过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,即从反面说明“牧民之道,务在安之而已”,而“安之”之策莫大于施行仁义,目的是劝汉文帝对人民实行宽松的政策。

《五代 史伶官 传序》 史论 批评 欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是以庄宗身死国灭的教训警示当朝的统治者,要居安思危,防微杜

渐,并阐述了国家盛衰成败由于人事的深刻道理。

命题趋向指引

考情分析

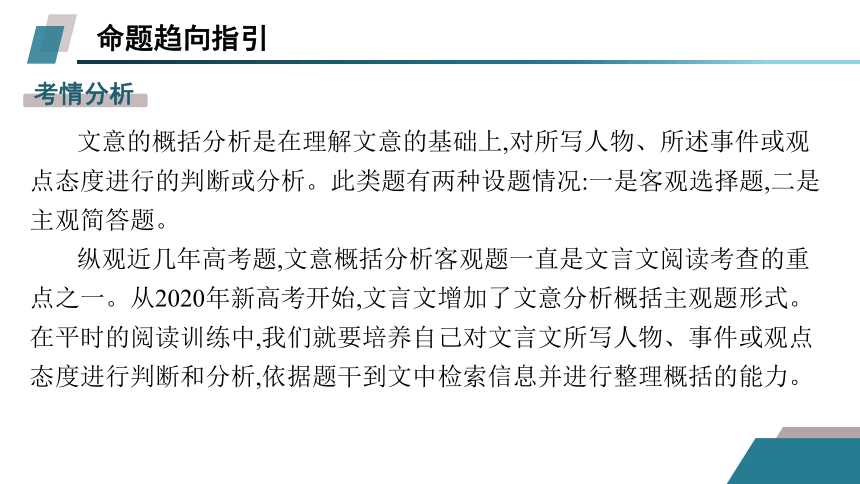

文意的概括分析是在理解文意的基础上,对所写人物、所述事件或观点态度进行的判断或分析。此类题有两种设题情况:一是客观选择题,二是主观简答题。

纵观近几年高考题,文意概括分析客观题一直是文言文阅读考查的重点之一。从2020年新高考开始,文言文增加了文意分析概括主观题形式。在平时的阅读训练中,我们就要培养自己对文言文所写人物、事件或观点态度进行判断和分析,依据题干到文中检索信息并进行整理概括的能力。

技法攻略

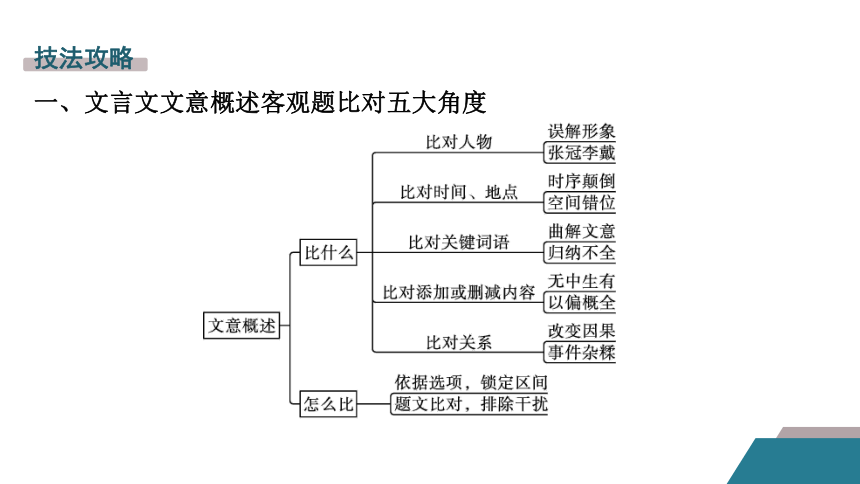

一、文言文文意概述客观题比对五大角度

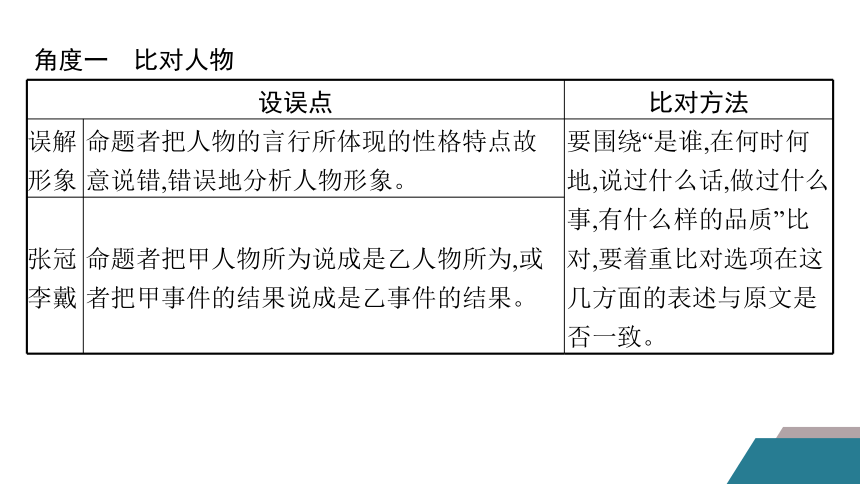

角度一 比对人物

设误点 比对方法

误解 形象 命题者把人物的言行所体现的性格特点故意说错,错误地分析人物形象。 要围绕“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事,有什么样的品质”比对,要着重比对选项在这几方面的表述与原文是否一致。

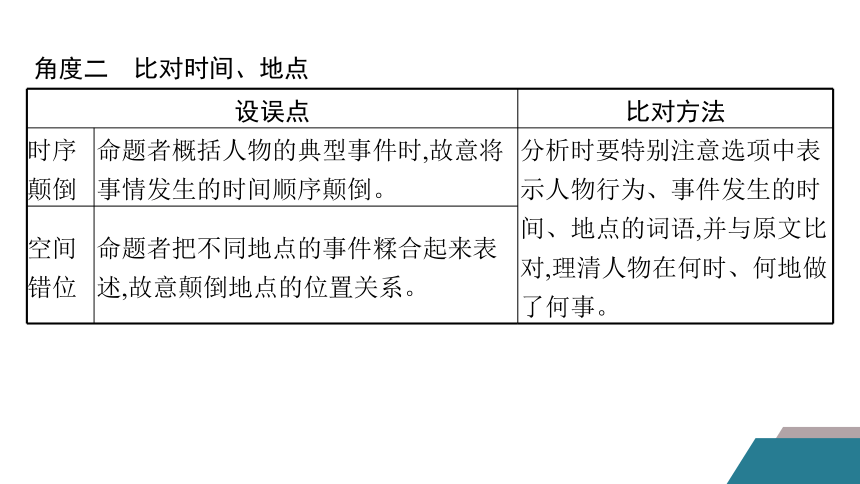

张冠 李戴 命题者把甲人物所为说成是乙人物所为,或者把甲事件的结果说成是乙事件的结果。 角度二 比对时间、地点

设误点 比对方法

时序 颠倒 命题者概括人物的典型事件时,故意将事情发生的时间顺序颠倒。 分析时要特别注意选项中表示人物行为、事件发生的时间、地点的词语,并与原文比对,理清人物在何时、何地做了何事。

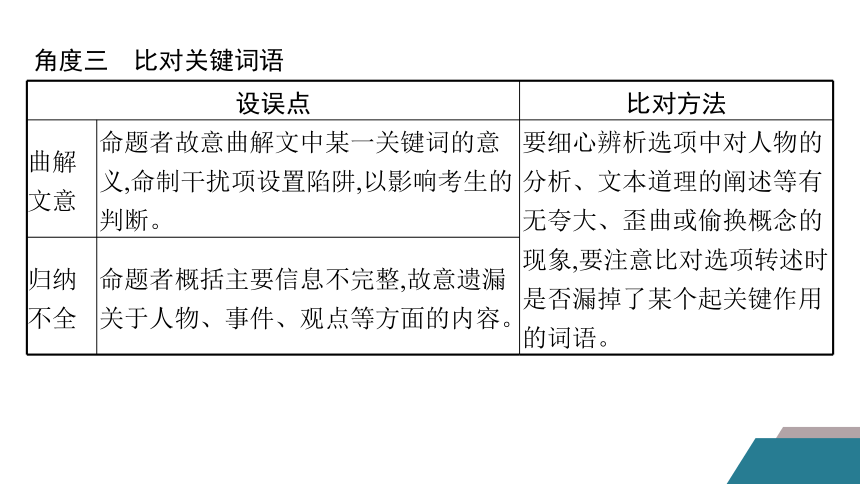

空间 错位 命题者把不同地点的事件糅合起来表述,故意颠倒地点的位置关系。 角度三 比对关键词语

设误点 比对方法

曲解 文意 命题者故意曲解文中某一关键词的意义,命制干扰项设置陷阱,以影响考生的判断。 要细心辨析选项中对人物的分析、文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语。

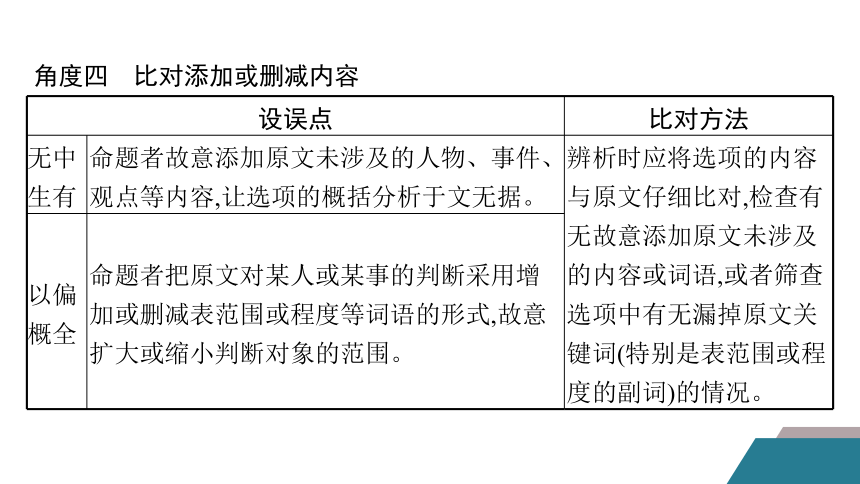

归纳 不全 命题者概括主要信息不完整,故意遗漏关于人物、事件、观点等方面的内容。 角度四 比对添加或删减内容

设误点 比对方法

无中 生有 命题者故意添加原文未涉及的人物、事件、观点等内容,让选项的概括分析于文无据。 辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查有无故意添加原文未涉及的内容或词语,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(特别是表范围或程度的副词)的情况。

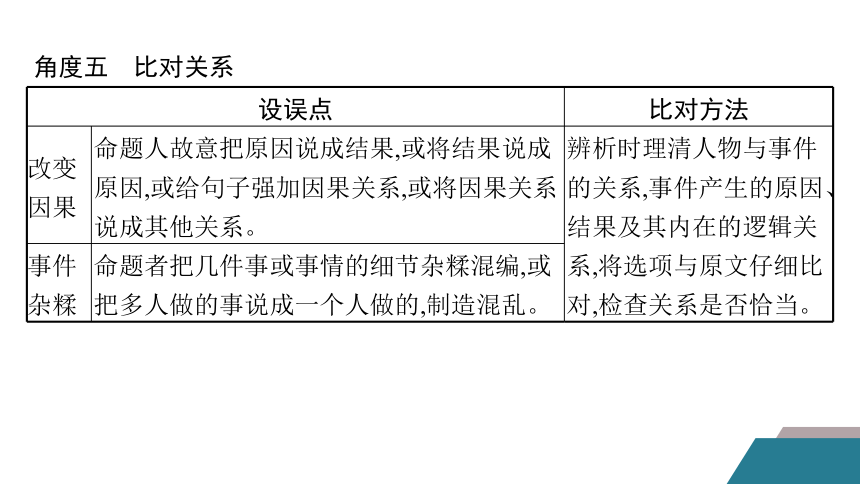

以偏 概全 命题者把原文对某人或某事的判断采用增加或删减表范围或程度等词语的形式,故意扩大或缩小判断对象的范围。 角度五 比对关系

设误点 比对方法

改变 因果 命题人故意把原因说成结果,或将结果说成原因,或给句子强加因果关系,或将因果关系说成其他关系。 辨析时理清人物与事件的关系,事件产生的原因、结果及其内在的逻辑关系,将选项与原文仔细比对,检查关系是否恰当。

事件 杂糅 命题者把几件事或事情的细节杂糅混编,或把多人做的事说成一个人做的,制造混乱。 二、文言文主观题命题分析与解题指导

(一)把握文言文主观概述题主要命题角度

命题角度一 概括人物事迹和性格品质

这一类型属于文言文主观概述题中较常见的一种情况,难度较低,解答这类问题需要注意:

1.注意人物的身份及作者的写作目的。如人物是军事将领,我们应根据其个性化的军旅事迹,分析其作为一个军事将领的品质;如人物是政府官员,我们应从其政绩(为政)和人品(为人)等方面概括其形象特征。

2.了解古代人物的精神追求。如求学成才、理财治家、仕宦治民、求智研理,还要有一定的文化积累,多了解古代士大夫的功名心、进取心,以及雅致意趣等。

3.筛选原文信息并加工整合。人物品质特点有时可以从文中直接提取,但多数情况下要用自己的语言进行概括。

命题角度二 提炼事物或事件的特点性质

这类题目的答案散落在文章中,没有明显的标志,且缺乏一定的思考分析角度。解答这类问题需要注意:

1.仔细阅读,准确筛选,做好标记。把一切相关的文字都勾画、筛选出来,再细细阅读,认真甄别,去掉无关信息,保留核心信息。

2.精准审题,判断角度,明确答题方向。要根据题干判断答题角度和表述答案应采用的表述方式,如“概括科举考试的相关特点”,其可能的答题角度有考试内容、举办时间和录取标准等。顺着这个思路想下去自然能明晰答题方向。因此,对这类题,答前预判可能的分析概括角度极其重要。

命题角度三 分析概括事理和事件的原因

就文言文中某一行为或结果要求考生结合文本追溯原因,几乎适用于所有类型的文言文文本,考生应在备考中引起重视。这类题的命题角度灵活多样,有的要求概括主要人物做某事成功(失败)的原因,有的要求概括人们怀念主要人物的原因,有的要求概括某种道理形成的理由,甚至有的要求概括作者写作的理由。解答这类题目需要注意:

1.精准审题,明确答题角度。原因分为主观原因、客观原因,主要原因、次要原因,外在原因、内在原因等。准确审读题干,明确答题角度是答主观原因、客观原因还是内部原因、外部原因等。

2.理清层次,搜寻关键信息。对于要点较集中的说理文字(尤其是长句子),要分清层次,提取关键词语,转换为答案。

3.分清因果,理顺逻辑关系。在形成初步答案后可以用因果法验证,一是可以检查理由与结果之间的逻辑关系是否合理;二是看看答案表述是否符合题目要求,必要时可以调整答案表述形式。

命题角度四 概括情节和结构思路

情节是作品展示人物性格、表现人物相互关系的一系列生活事件的过程。文言文关于情节的命题主要考查概括传主主要活动轨迹和事迹。理清结构思路,要求考生对文言文的某一段落或整篇的层次进行梳理。解答这类题需要注意:

1.标注文本表时间、地点的标志词,明确传主所做的事情。要能在理解文意的基础上准确理清相关人物在不同时段(或不同的任职时期)依次做了哪些事情,要按照题干的指向概括相关情节。

2.明确人物关系和官职变动等情况,梳理全文行文脉络。用不同符号勾画标注不同人物姓名和表示官职变动等情况的词语,明确人物之间的关系。官职和地点的变化,交代了人物的活动轨迹和主要事迹,关注此类信息便于理清全文脉络。

3.分析概括事件发生的原因、过程和结果,明确逻辑关系。明确事件的前后逻辑关系,推断事件发生的前后顺序和发展趋势,便于从整体上把握全文的情节和结构特点。

(二)掌握解题思维流程

1.读懂是“王道”

解答文言文阅读主观题,读懂是“王道”。读懂的关键在于勾连前后文的情节、内容加以推断分析。可通过从逻辑上推理、从情节上推断、从事理上分析、从侧面人物的表现上揣测、结合选择题加强对文意的理解等多种方式来正确理解文意。

2.找准最关键

文言文阅读主观题一般会要求就文中的某一处情节内容,或某一个人物的思想品质、性格特点进行分析概括。明确题目要求后,要迅速在原文中找到对应的答题区域,细读文本内容,然后进行概括。

模拟训练

阅读下面的文言文,完成1~5题。

材料二 然陵不死,罪也。子卿视陵,岂偷生之士而惜死之人哉 宁有背君亲、捐妻子而反为利者乎 然陵不死,有所为也,故欲如前书之言,报恩于国主耳。诚以虚死不如立节,灭名不如报德也。何图志未立而怨已成,计未从而骨肉受刑。此陵所以仰天椎心而泣血也。

足下又云:“汉与功臣不薄。”子为汉臣,安得不云尔乎!陵先将军,功略盖天地,义勇冠三军,徒失贵臣之意,刭身绝域之表。此功臣义士所以负戟而长叹者也。何谓“不薄”哉 且足下昔以单车之使,适万乘之虏,遭时不遇,至于伏剑不顾;流离辛苦,几死朔北之野。丁年奉使,皓首而归,老母终堂,生妻去帷。此天下所希闻,古今所未有也。蛮貊之人,尚犹嘉子之节,况为天下之主乎 陵谓足下当享 之荐,受千乘之赏。闻子之归,赐不过二百万,位

不过典属国,无尺土之封,加子之勤。而妨功害能之臣尽为万户侯亲戚贪佞之类悉为廊庙宰。子尚如此,陵复何望哉 且汉厚诛陵以不死,薄赏子以守节,欲使远听之臣望风驰命,此实难矣,所以每顾而不悔者也。陵虽孤恩,汉亦负德。昔人有言:“虽忠不烈,视死如归。”陵诚能安,而主岂复能眷眷乎 男儿生以不成名,死则葬蛮夷中,谁复能屈身稽颡,还向北阙,使刀笔之吏弄其文墨耶!愿足下勿复望陵。

(节选自李陵《答苏武书》)

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出正确的答案标号( )

BDF

解析 句意:而那些排斥功臣、扼杀人才的朝臣,都成了万户侯;皇亲国戚或贪财巧佞之流,都成了朝廷政权的主宰。“妨功害能之臣”“亲戚贪佞之类”结构一致,各自断开;“尽为万户侯”与“悉为廊庙宰”结构一致,各自断开。故选BDF。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.足下,旧时交际用语,一般用于上称下或同辈相称,表达对对方的尊敬之情。

B.除,文中指宫殿的台阶。与《答司马谏议书》中“兴利除弊”的“除”含义不同。

C.春秋,常表示整个一年,泛指岁月;文中指年纪,“春秋高”意思为年纪老。

D.茅土,古代天子分封诸侯时,按封国所在方向取相应颜色的土,包以茅草而授之。

A

解析 A项,“用于上称下”错误,应该是下称上或同辈相称。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.李陵从多角度劝降苏武,没有成功。李陵陈述苏武兄弟惨死、母亲去世、妻子改嫁、儿女生死未卜的悲惨遭遇,想以此打动苏武。

B.李陵以老朋友的身份劝苏武投降,遭到苏武反驳。李陵用自身经历和汉武帝的行为动之以情、晓之以理,劝苏武投降,言辞恳切。

C.李陵回信中为自己投降进行了辩护。李陵给苏武的回信中表明自己并不是贪生怕死的小人,之所以没有选择为气节而死,是想要有所作为。

D.李陵回信中为苏武回汉朝后打抱不平。李陵认为汉朝对苏武守节的奖赏微薄,这样很难让远方的臣民效命,说出了李陵和苏武的心里话。

D

解析 “说出了李陵和苏武的心里话”错误,应该是说出了李陵的心里话,由“汉与功臣不薄”可知苏武对汉朝一直忠心耿耿,毫无怨言。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)终不得归汉,空自苦亡人之地,信义安所见乎

(2)宁有背君亲,捐妻子而反为利者乎

(1)(您)终究不能回归汉朝了,白白地在这荒无人烟的地方受苦,(您对汉朝的)信义又能在哪里显示呢

(2)哪里会有背离君主父母、抛弃妻子儿女却反而以为对自己有利的人呢

5.根据材料二,简要概括李陵兵败投降匈奴后,对汉朝的态度经历了怎样的变化。

①忍辱偷生,想有所作为报效汉朝;②家族受诛,对汉朝失望寒心;③拒绝返汉,不愿再受屈辱。

参考译文 材料二 不过我未以死殉国,确是罪过。但您看我难道是贪生怕死的小人吗 哪里会有背离君主父母、抛弃妻子儿女却反而以为对自己有利的人呢 既然如此,那么,我之所以不死,是因为想有所作为,本来是想如前一封信上所说的那样,要向皇上报恩啊。实在因为徒然死去不如树立名节,身死名灭不如报答恩德。哪里料到志向没有实现,怨责之声已四起;计划尚未实行,亲人已做刀下之鬼。这就是我面对苍天椎心泣血的原因啊!

您又说道:“汉朝给功臣的待遇并不菲薄。”您是汉朝之臣,怎能不说这种话!我已故的祖父李广,身任将军,其功绩谋略盖天地,忠义勇气冠于全军,只是因为不屑迎合当朝权贵的心意,结果在边远的疆场自杀身亡。这就是功臣义士手持兵刃叹息不止的原因。怎么能说待遇“不薄”呢 您过去凭着单车出使到拥有强兵的敌国,逢上时运不佳,竟至伏剑自刎也不在乎;颠沛流离,含辛茹苦,差点死在北方的荒野。壮年时奉命出使,满头白发而归,老母在家中亡故,妻子也改嫁离去。这种遭遇是天下很少听到的,古今所没有的。异族未开化的人,尚且还称赞您的气节,何况是天下的君主呢 我认为您应当享受封领地、赏千乘的诸侯待遇。可是,听说您回国后,赏赐不过二百万,封官不过典属国之职,并没有一尺土的封赏,来奖励您多年来对国家

的效忠。而那些排斥功臣、扼杀人才的朝臣,都成了万户侯;皇亲国戚或贪财巧佞之流,都成了朝廷政权的主宰。您尚且如此,我还有什么希望呢 像这样,汉朝因为我未能死节而施以严厉的惩罚,您坚贞守节又只给予微薄的奖赏,要想叫远方的臣民急切地投奔效命,这实在是难以办到的,所以我常常想到这事却不觉得后悔。我虽然辜负了汉朝的恩情,汉朝也亏对了我的功德。前人说过这样的话:“即使忠诚之心不被世人遍知,也能做到视死如归。”但如果我能够安心死节,皇上难道就能对我有眷顾之情吗 男子汉活着不能成就英名,死了就让他埋葬在异族之中吧,谁还能再弯腰下拜,回到汉廷,听凭那帮刀笔吏舞文弄墨、随意发落呢 希望您不必再盼着我归汉了。

本 课 结 束

第三单元

单元整合 教考融通

文意的概括分析

单元文本链接

历史是一面镜子,它映照着现实,也预示着未来。了解历史,不忘过去,才能看清前进的方向;尊重历史,以史为鉴,才能更好地走向未来。

学习本单元,我们要培养自己善于概括分析的能力,在理解文意的基础上,对所写人物、所述事件或观点态度进行判断或分析。

课文 体裁 作者态度 文章观点

《屈原 列传》 史传 褒扬 文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡息息相关,赞颂了他的爱国精神和正直的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋之情。

《苏武传》 史传 褒扬 文章叙写了苏武出使匈奴被扣留期间的事迹,热情赞颂了他在敌人面前富贵不淫、贫贱不移、威武不屈、饥寒不倒、私情无动的浩然正气,充分肯定了他坚毅忠贞、大义凛然、视死如归的民族气节。

课文 体裁 作者态度 文章观点

《过秦论》 史论 批评 文章着重叙述秦王朝的兴亡过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,即从反面说明“牧民之道,务在安之而已”,而“安之”之策莫大于施行仁义,目的是劝汉文帝对人民实行宽松的政策。

《五代 史伶官 传序》 史论 批评 欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是以庄宗身死国灭的教训警示当朝的统治者,要居安思危,防微杜

渐,并阐述了国家盛衰成败由于人事的深刻道理。

命题趋向指引

考情分析

文意的概括分析是在理解文意的基础上,对所写人物、所述事件或观点态度进行的判断或分析。此类题有两种设题情况:一是客观选择题,二是主观简答题。

纵观近几年高考题,文意概括分析客观题一直是文言文阅读考查的重点之一。从2020年新高考开始,文言文增加了文意分析概括主观题形式。在平时的阅读训练中,我们就要培养自己对文言文所写人物、事件或观点态度进行判断和分析,依据题干到文中检索信息并进行整理概括的能力。

技法攻略

一、文言文文意概述客观题比对五大角度

角度一 比对人物

设误点 比对方法

误解 形象 命题者把人物的言行所体现的性格特点故意说错,错误地分析人物形象。 要围绕“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事,有什么样的品质”比对,要着重比对选项在这几方面的表述与原文是否一致。

张冠 李戴 命题者把甲人物所为说成是乙人物所为,或者把甲事件的结果说成是乙事件的结果。 角度二 比对时间、地点

设误点 比对方法

时序 颠倒 命题者概括人物的典型事件时,故意将事情发生的时间顺序颠倒。 分析时要特别注意选项中表示人物行为、事件发生的时间、地点的词语,并与原文比对,理清人物在何时、何地做了何事。

空间 错位 命题者把不同地点的事件糅合起来表述,故意颠倒地点的位置关系。 角度三 比对关键词语

设误点 比对方法

曲解 文意 命题者故意曲解文中某一关键词的意义,命制干扰项设置陷阱,以影响考生的判断。 要细心辨析选项中对人物的分析、文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语。

归纳 不全 命题者概括主要信息不完整,故意遗漏关于人物、事件、观点等方面的内容。 角度四 比对添加或删减内容

设误点 比对方法

无中 生有 命题者故意添加原文未涉及的人物、事件、观点等内容,让选项的概括分析于文无据。 辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查有无故意添加原文未涉及的内容或词语,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(特别是表范围或程度的副词)的情况。

以偏 概全 命题者把原文对某人或某事的判断采用增加或删减表范围或程度等词语的形式,故意扩大或缩小判断对象的范围。 角度五 比对关系

设误点 比对方法

改变 因果 命题人故意把原因说成结果,或将结果说成原因,或给句子强加因果关系,或将因果关系说成其他关系。 辨析时理清人物与事件的关系,事件产生的原因、结果及其内在的逻辑关系,将选项与原文仔细比对,检查关系是否恰当。

事件 杂糅 命题者把几件事或事情的细节杂糅混编,或把多人做的事说成一个人做的,制造混乱。 二、文言文主观题命题分析与解题指导

(一)把握文言文主观概述题主要命题角度

命题角度一 概括人物事迹和性格品质

这一类型属于文言文主观概述题中较常见的一种情况,难度较低,解答这类问题需要注意:

1.注意人物的身份及作者的写作目的。如人物是军事将领,我们应根据其个性化的军旅事迹,分析其作为一个军事将领的品质;如人物是政府官员,我们应从其政绩(为政)和人品(为人)等方面概括其形象特征。

2.了解古代人物的精神追求。如求学成才、理财治家、仕宦治民、求智研理,还要有一定的文化积累,多了解古代士大夫的功名心、进取心,以及雅致意趣等。

3.筛选原文信息并加工整合。人物品质特点有时可以从文中直接提取,但多数情况下要用自己的语言进行概括。

命题角度二 提炼事物或事件的特点性质

这类题目的答案散落在文章中,没有明显的标志,且缺乏一定的思考分析角度。解答这类问题需要注意:

1.仔细阅读,准确筛选,做好标记。把一切相关的文字都勾画、筛选出来,再细细阅读,认真甄别,去掉无关信息,保留核心信息。

2.精准审题,判断角度,明确答题方向。要根据题干判断答题角度和表述答案应采用的表述方式,如“概括科举考试的相关特点”,其可能的答题角度有考试内容、举办时间和录取标准等。顺着这个思路想下去自然能明晰答题方向。因此,对这类题,答前预判可能的分析概括角度极其重要。

命题角度三 分析概括事理和事件的原因

就文言文中某一行为或结果要求考生结合文本追溯原因,几乎适用于所有类型的文言文文本,考生应在备考中引起重视。这类题的命题角度灵活多样,有的要求概括主要人物做某事成功(失败)的原因,有的要求概括人们怀念主要人物的原因,有的要求概括某种道理形成的理由,甚至有的要求概括作者写作的理由。解答这类题目需要注意:

1.精准审题,明确答题角度。原因分为主观原因、客观原因,主要原因、次要原因,外在原因、内在原因等。准确审读题干,明确答题角度是答主观原因、客观原因还是内部原因、外部原因等。

2.理清层次,搜寻关键信息。对于要点较集中的说理文字(尤其是长句子),要分清层次,提取关键词语,转换为答案。

3.分清因果,理顺逻辑关系。在形成初步答案后可以用因果法验证,一是可以检查理由与结果之间的逻辑关系是否合理;二是看看答案表述是否符合题目要求,必要时可以调整答案表述形式。

命题角度四 概括情节和结构思路

情节是作品展示人物性格、表现人物相互关系的一系列生活事件的过程。文言文关于情节的命题主要考查概括传主主要活动轨迹和事迹。理清结构思路,要求考生对文言文的某一段落或整篇的层次进行梳理。解答这类题需要注意:

1.标注文本表时间、地点的标志词,明确传主所做的事情。要能在理解文意的基础上准确理清相关人物在不同时段(或不同的任职时期)依次做了哪些事情,要按照题干的指向概括相关情节。

2.明确人物关系和官职变动等情况,梳理全文行文脉络。用不同符号勾画标注不同人物姓名和表示官职变动等情况的词语,明确人物之间的关系。官职和地点的变化,交代了人物的活动轨迹和主要事迹,关注此类信息便于理清全文脉络。

3.分析概括事件发生的原因、过程和结果,明确逻辑关系。明确事件的前后逻辑关系,推断事件发生的前后顺序和发展趋势,便于从整体上把握全文的情节和结构特点。

(二)掌握解题思维流程

1.读懂是“王道”

解答文言文阅读主观题,读懂是“王道”。读懂的关键在于勾连前后文的情节、内容加以推断分析。可通过从逻辑上推理、从情节上推断、从事理上分析、从侧面人物的表现上揣测、结合选择题加强对文意的理解等多种方式来正确理解文意。

2.找准最关键

文言文阅读主观题一般会要求就文中的某一处情节内容,或某一个人物的思想品质、性格特点进行分析概括。明确题目要求后,要迅速在原文中找到对应的答题区域,细读文本内容,然后进行概括。

模拟训练

阅读下面的文言文,完成1~5题。

材料二 然陵不死,罪也。子卿视陵,岂偷生之士而惜死之人哉 宁有背君亲、捐妻子而反为利者乎 然陵不死,有所为也,故欲如前书之言,报恩于国主耳。诚以虚死不如立节,灭名不如报德也。何图志未立而怨已成,计未从而骨肉受刑。此陵所以仰天椎心而泣血也。

足下又云:“汉与功臣不薄。”子为汉臣,安得不云尔乎!陵先将军,功略盖天地,义勇冠三军,徒失贵臣之意,刭身绝域之表。此功臣义士所以负戟而长叹者也。何谓“不薄”哉 且足下昔以单车之使,适万乘之虏,遭时不遇,至于伏剑不顾;流离辛苦,几死朔北之野。丁年奉使,皓首而归,老母终堂,生妻去帷。此天下所希闻,古今所未有也。蛮貊之人,尚犹嘉子之节,况为天下之主乎 陵谓足下当享 之荐,受千乘之赏。闻子之归,赐不过二百万,位

不过典属国,无尺土之封,加子之勤。而妨功害能之臣尽为万户侯亲戚贪佞之类悉为廊庙宰。子尚如此,陵复何望哉 且汉厚诛陵以不死,薄赏子以守节,欲使远听之臣望风驰命,此实难矣,所以每顾而不悔者也。陵虽孤恩,汉亦负德。昔人有言:“虽忠不烈,视死如归。”陵诚能安,而主岂复能眷眷乎 男儿生以不成名,死则葬蛮夷中,谁复能屈身稽颡,还向北阙,使刀笔之吏弄其文墨耶!愿足下勿复望陵。

(节选自李陵《答苏武书》)

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出正确的答案标号( )

BDF

解析 句意:而那些排斥功臣、扼杀人才的朝臣,都成了万户侯;皇亲国戚或贪财巧佞之流,都成了朝廷政权的主宰。“妨功害能之臣”“亲戚贪佞之类”结构一致,各自断开;“尽为万户侯”与“悉为廊庙宰”结构一致,各自断开。故选BDF。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.足下,旧时交际用语,一般用于上称下或同辈相称,表达对对方的尊敬之情。

B.除,文中指宫殿的台阶。与《答司马谏议书》中“兴利除弊”的“除”含义不同。

C.春秋,常表示整个一年,泛指岁月;文中指年纪,“春秋高”意思为年纪老。

D.茅土,古代天子分封诸侯时,按封国所在方向取相应颜色的土,包以茅草而授之。

A

解析 A项,“用于上称下”错误,应该是下称上或同辈相称。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.李陵从多角度劝降苏武,没有成功。李陵陈述苏武兄弟惨死、母亲去世、妻子改嫁、儿女生死未卜的悲惨遭遇,想以此打动苏武。

B.李陵以老朋友的身份劝苏武投降,遭到苏武反驳。李陵用自身经历和汉武帝的行为动之以情、晓之以理,劝苏武投降,言辞恳切。

C.李陵回信中为自己投降进行了辩护。李陵给苏武的回信中表明自己并不是贪生怕死的小人,之所以没有选择为气节而死,是想要有所作为。

D.李陵回信中为苏武回汉朝后打抱不平。李陵认为汉朝对苏武守节的奖赏微薄,这样很难让远方的臣民效命,说出了李陵和苏武的心里话。

D

解析 “说出了李陵和苏武的心里话”错误,应该是说出了李陵的心里话,由“汉与功臣不薄”可知苏武对汉朝一直忠心耿耿,毫无怨言。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)终不得归汉,空自苦亡人之地,信义安所见乎

(2)宁有背君亲,捐妻子而反为利者乎

(1)(您)终究不能回归汉朝了,白白地在这荒无人烟的地方受苦,(您对汉朝的)信义又能在哪里显示呢

(2)哪里会有背离君主父母、抛弃妻子儿女却反而以为对自己有利的人呢

5.根据材料二,简要概括李陵兵败投降匈奴后,对汉朝的态度经历了怎样的变化。

①忍辱偷生,想有所作为报效汉朝;②家族受诛,对汉朝失望寒心;③拒绝返汉,不愿再受屈辱。

参考译文 材料二 不过我未以死殉国,确是罪过。但您看我难道是贪生怕死的小人吗 哪里会有背离君主父母、抛弃妻子儿女却反而以为对自己有利的人呢 既然如此,那么,我之所以不死,是因为想有所作为,本来是想如前一封信上所说的那样,要向皇上报恩啊。实在因为徒然死去不如树立名节,身死名灭不如报答恩德。哪里料到志向没有实现,怨责之声已四起;计划尚未实行,亲人已做刀下之鬼。这就是我面对苍天椎心泣血的原因啊!

您又说道:“汉朝给功臣的待遇并不菲薄。”您是汉朝之臣,怎能不说这种话!我已故的祖父李广,身任将军,其功绩谋略盖天地,忠义勇气冠于全军,只是因为不屑迎合当朝权贵的心意,结果在边远的疆场自杀身亡。这就是功臣义士手持兵刃叹息不止的原因。怎么能说待遇“不薄”呢 您过去凭着单车出使到拥有强兵的敌国,逢上时运不佳,竟至伏剑自刎也不在乎;颠沛流离,含辛茹苦,差点死在北方的荒野。壮年时奉命出使,满头白发而归,老母在家中亡故,妻子也改嫁离去。这种遭遇是天下很少听到的,古今所没有的。异族未开化的人,尚且还称赞您的气节,何况是天下的君主呢 我认为您应当享受封领地、赏千乘的诸侯待遇。可是,听说您回国后,赏赐不过二百万,封官不过典属国之职,并没有一尺土的封赏,来奖励您多年来对国家

的效忠。而那些排斥功臣、扼杀人才的朝臣,都成了万户侯;皇亲国戚或贪财巧佞之流,都成了朝廷政权的主宰。您尚且如此,我还有什么希望呢 像这样,汉朝因为我未能死节而施以严厉的惩罚,您坚贞守节又只给予微薄的奖赏,要想叫远方的臣民急切地投奔效命,这实在是难以办到的,所以我常常想到这事却不觉得后悔。我虽然辜负了汉朝的恩情,汉朝也亏对了我的功德。前人说过这样的话:“即使忠诚之心不被世人遍知,也能做到视死如归。”但如果我能够安心死节,皇上难道就能对我有眷顾之情吗 男子汉活着不能成就英名,死了就让他埋葬在异族之中吧,谁还能再弯腰下拜,回到汉廷,听凭那帮刀笔吏舞文弄墨、随意发落呢 希望您不必再盼着我归汉了。

本 课 结 束