气象灾害和防灾减灾

图片预览

文档简介

课件26张PPT。我国的气象灾害情况 我国地处东亚季风区,自然条件复杂,气候变化剧烈,气象灾害发生十分频繁,是世界上遭受气象灾害损失严重的少数国家之一。气象灾害不仅给人民生命财产及社会发展带来了严重的影响,还对我国的粮食安全、社会安定、资源环境等构成严重威胁。

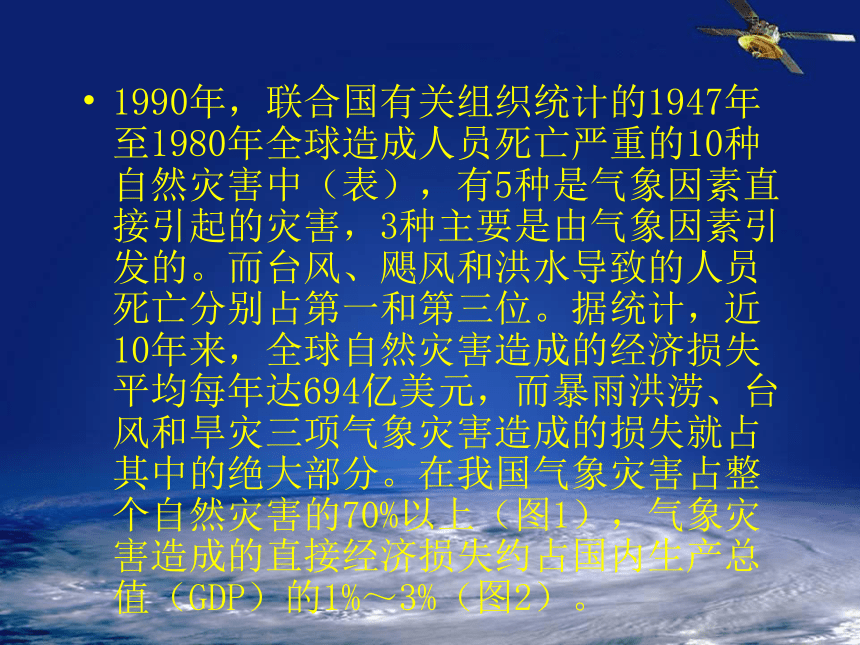

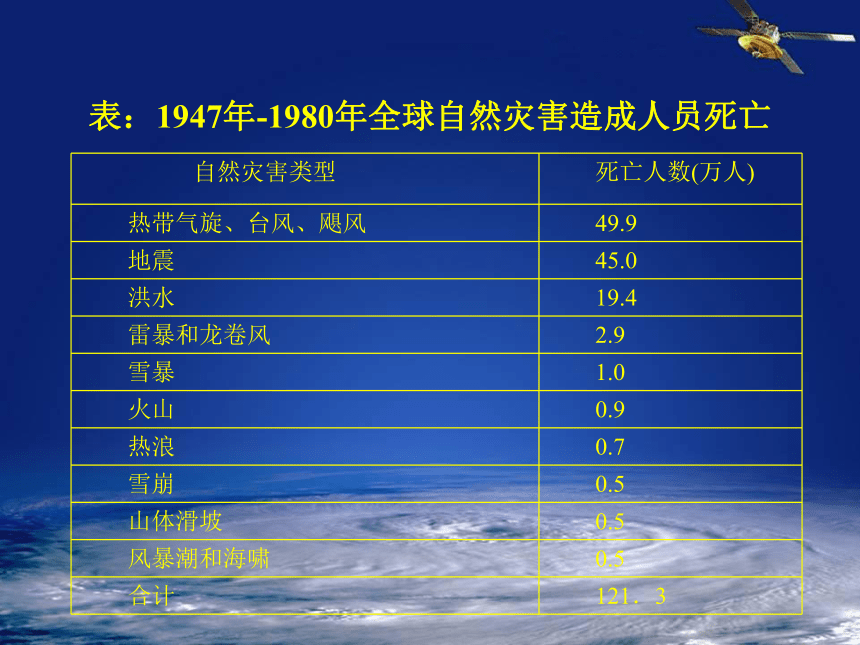

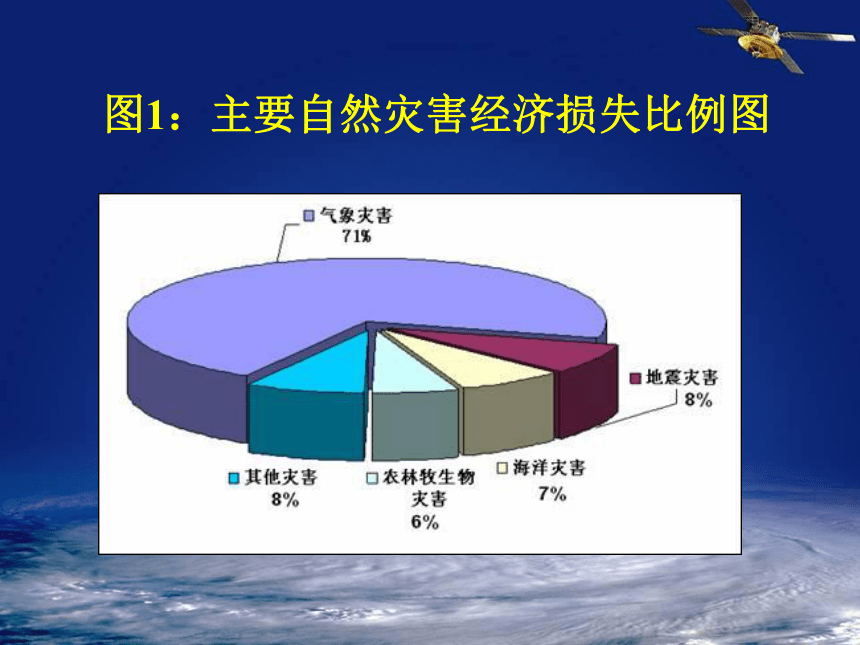

因此,加强对气象灾害的分析研究,提升气象灾害预测预警服务能力和水平,是保障人民生命财产安全,构建社会主义和谐社会、加快推进资源节约型和环境友好型社会建设,促进经济发展、社会进步的迫切需要。一、气象灾害是自然灾害中 最为严重的灾害1990年,联合国有关组织统计的1947年至1980年全球造成人员死亡严重的10种自然灾害中(表),有5种是气象因素直接引起的灾害,3种主要是由气象因素引发的。而台风、飓风和洪水导致的人员死亡分别占第一和第三位。据统计,近10年来,全球自然灾害造成的经济损失平均每年达694亿美元,而暴雨洪涝、台风和旱灾三项气象灾害造成的损失就占其中的绝大部分。在我国气象灾害占整个自然灾害的70%以上(图1),气象灾害造成的直接经济损失约占国内生产总值(GDP)的1%~3%(图2)。 表:1947年-1980年全球自然灾害造成人员死亡 图1:主要自然灾害经济损失比例图 ?图2:气象灾害造成的直接经济损失占国内 生产总值比例 (一) 我国气象灾害种类多,属世界少见由于我国地理位置、特定的地形地貌和气候特征,致使我国气象灾害的种类之多,属世界少见。我国的气象灾害大致可分为7大类20余种。 (二)我国气象灾害发生频次高、分布地 域广、持续时间长,造成的损失十 分严重在我国一年四季均会发生不同类别的气象灾害。春季以沙尘暴、寒潮、雪害、低温连阴雨、干旱等灾害为主;夏季的暴雨洪涝、台风、干旱、风雹、雷暴、干热风、高温酷热等灾害影响最大;秋季台风、干旱、冷害、连阴雨、霜冻等灾害最重;冬季寒潮、大风、雪害、冻害等危害突出。20世纪80年代中期以来,我国每年因各种气象灾害和次生灾害造成农业受灾面积达5000万公顷以上,受灾人口约达4亿人次,平均每年有3000多人死于气象灾害、直接经济损失超过1300亿元。 (三)几种主要气象灾害及其危害1、暴雨洪涝灾害

暴雨洪涝灾害是气象灾害中最为严重灾害。据近20年资料统计分析,暴雨洪涝灾害及由此引发的泥石流、山体滑坡等地质灾害每年造成农作物受灾面积超过1350万公顷,约占农作物受灾总面积的27%,死亡人数年均为1991人, 占气象灾害年均总死亡人数的66.37% ,直接经济损失年均为816.19亿元, 占气象灾害经济年均总损失的62.78%。最高年份暴雨洪涝灾害死亡人数达4150人、直接经济损失达2500亿元(1998年)。2、台风灾害

我国是世界上少数几个遭受台风危害最严重的国家之一。沿海地区经常遭受台风侵袭,且有可能窜入内陆,引发暴雨洪涝、泥石流、山体滑坡等气象衍生灾害。

1997年以来,西北太平洋及南海生成的台风个数有所减少(23个),但由于我国经济的发展,台风影响程度却呈增加趋势。如,1997年-2006年台风造成的直接经济损失,比1987年-1996年10年间年均增加了58.4%。3、干旱灾害

干旱是影响我国农业生产的最主要气象灾害。干旱灾害在全国各地都有发生,但分布不均,北方以春旱为主,长江流域、江南和江淮之间伏旱较多。据1987至2006年统计,我国平均每年遭受干旱灾害的农作物面积为2557.3万公顷,约占气象灾害造成的农作物受灾面积的51.15%。其中,2000年、2001年受旱面积较大,在4000万公顷左右。2002年以后,受干旱影响面积有所减少,但重大干旱、特大干旱影响却呈现加重趋势。如2006年,四川和重庆由于持续少雨和高温,发生了严重干旱。重庆遭遇百年一遇特大伏旱,四川为1951年以来最严重伏旱,两地共有1300万人口、1340万头大牲畜先后出现临时或严重饮水困难;农作物受灾面积338万公顷;直接经济损失达192.6亿元。?图3:1987-2006年我国干旱面积4、大雾灾害

大雾灾害在我国四川盆地、长江和淮河流域、华南、华北及东北等地均有发生,尤为四川盆地和长江流域浓雾天气较多。近50年来,虽然我国年平均雾日数呈减少的趋势(图4),但大雾造成的灾害损失却更加严重。如2004年11月8日,上海大雾弥漫,奉贤区A30公路施工路段发生特大车祸,造成10人死亡,15人受伤。2004年12月1~2日,因大雾北京首都机场有1400多架次航班延误,导致上万名旅客滞留。1990年2月10日~21日,华北地区出现历史上罕见的大雾天气,造成输变电设备绝缘性能下降,华北电网发生大面积“污闪”灾害,京津唐电网因雾害造成51条输电线路出现故障、147次跳闸。

图4.1954-2005年我国大雾日数变化趋势 5、沙尘暴

我国北方属中亚沙尘暴多发地区之一。

6、雷电灾害

我国地处温带和亚热带地区,雷暴活动比较频繁。青藏高原东部、西北地区东部部分地区、长江中下游以南地区、西南地区东部和南部为雷暴高发区,雷暴发生最频繁的区域是云贵高原和四川盆地等山区。据2003-2006年的资料统计,我国平均每年因雷电灾害造成的死亡人数达537人,仅次于暴雨洪涝灾害造成的人员死亡。雷击灾害致死的人员中,大部分为在田间耕作的农民。农村频频发生雷击致人死伤事件,主要原因:一是农村防雷意识比较薄弱,防雷知识宣传不到位,个人自我防范能力弱;二是由于农村高层建筑少,周边比较空旷,雷雨天人易成为引雷导体;三是农村防雷设施少,随着家电设备增多,雷击的几率也随之增大。7、气象次生灾害

由于我国特殊的地形地貌等地质条件,因强降水等气象因子引发的山体滑坡、泥石流等地质灾害发生频率很高,造成的经济损失每年达上百亿元。

台风也会引起风暴潮灾害的发生。从1949~2003年,我国沿海平均每年有6次以上台风引起的风暴潮发生,造成了沿岸地区重大损失。干旱、高温、大风、雷电等气象因素是引发或直接造成森林、草原火灾主要原因。据统计,2003年共发生森林火灾10463起,受害森林面积45.1万公顷。1、准确的天气预报预警信息是防御和减轻气象灾害的重要依据

近年来的实践表明,在灾害来临前,政府部门根据天气预报预警信息及时组织人员转移和灾害救助,取得了明显的防灾减灾效果。2、及时传递气象预测预警信息是作出防灾减灾科学决策的关键

减轻和防御气象灾害的影响,首先要做好灾害预报预警工作。在灾害发生前,提前发出气象灾害可能的发生发展的信息,使防灾减灾措施及早准备、有的放矢、效益显著。3、进入新世纪以来,气象事业的投入与产出效益明显增大。

近年来,国内外许多气象学家、经济学家联合开展对气象事业的投入和产出进行分析研究。国外利用气象经济学的德尔菲定律计算投入与产出比,气象投入产出比为1:98。有研究工作表明,就国内平均水平而言,为1:69。在浙江、广东等经济发达且受气象条件影响比较大的沿海地区为1:100。由此可见,气象是一个低投入高产出行业,这样的投入产出比在其他行业是不多见的。谢谢!

因此,加强对气象灾害的分析研究,提升气象灾害预测预警服务能力和水平,是保障人民生命财产安全,构建社会主义和谐社会、加快推进资源节约型和环境友好型社会建设,促进经济发展、社会进步的迫切需要。一、气象灾害是自然灾害中 最为严重的灾害1990年,联合国有关组织统计的1947年至1980年全球造成人员死亡严重的10种自然灾害中(表),有5种是气象因素直接引起的灾害,3种主要是由气象因素引发的。而台风、飓风和洪水导致的人员死亡分别占第一和第三位。据统计,近10年来,全球自然灾害造成的经济损失平均每年达694亿美元,而暴雨洪涝、台风和旱灾三项气象灾害造成的损失就占其中的绝大部分。在我国气象灾害占整个自然灾害的70%以上(图1),气象灾害造成的直接经济损失约占国内生产总值(GDP)的1%~3%(图2)。 表:1947年-1980年全球自然灾害造成人员死亡 图1:主要自然灾害经济损失比例图 ?图2:气象灾害造成的直接经济损失占国内 生产总值比例 (一) 我国气象灾害种类多,属世界少见由于我国地理位置、特定的地形地貌和气候特征,致使我国气象灾害的种类之多,属世界少见。我国的气象灾害大致可分为7大类20余种。 (二)我国气象灾害发生频次高、分布地 域广、持续时间长,造成的损失十 分严重在我国一年四季均会发生不同类别的气象灾害。春季以沙尘暴、寒潮、雪害、低温连阴雨、干旱等灾害为主;夏季的暴雨洪涝、台风、干旱、风雹、雷暴、干热风、高温酷热等灾害影响最大;秋季台风、干旱、冷害、连阴雨、霜冻等灾害最重;冬季寒潮、大风、雪害、冻害等危害突出。20世纪80年代中期以来,我国每年因各种气象灾害和次生灾害造成农业受灾面积达5000万公顷以上,受灾人口约达4亿人次,平均每年有3000多人死于气象灾害、直接经济损失超过1300亿元。 (三)几种主要气象灾害及其危害1、暴雨洪涝灾害

暴雨洪涝灾害是气象灾害中最为严重灾害。据近20年资料统计分析,暴雨洪涝灾害及由此引发的泥石流、山体滑坡等地质灾害每年造成农作物受灾面积超过1350万公顷,约占农作物受灾总面积的27%,死亡人数年均为1991人, 占气象灾害年均总死亡人数的66.37% ,直接经济损失年均为816.19亿元, 占气象灾害经济年均总损失的62.78%。最高年份暴雨洪涝灾害死亡人数达4150人、直接经济损失达2500亿元(1998年)。2、台风灾害

我国是世界上少数几个遭受台风危害最严重的国家之一。沿海地区经常遭受台风侵袭,且有可能窜入内陆,引发暴雨洪涝、泥石流、山体滑坡等气象衍生灾害。

1997年以来,西北太平洋及南海生成的台风个数有所减少(23个),但由于我国经济的发展,台风影响程度却呈增加趋势。如,1997年-2006年台风造成的直接经济损失,比1987年-1996年10年间年均增加了58.4%。3、干旱灾害

干旱是影响我国农业生产的最主要气象灾害。干旱灾害在全国各地都有发生,但分布不均,北方以春旱为主,长江流域、江南和江淮之间伏旱较多。据1987至2006年统计,我国平均每年遭受干旱灾害的农作物面积为2557.3万公顷,约占气象灾害造成的农作物受灾面积的51.15%。其中,2000年、2001年受旱面积较大,在4000万公顷左右。2002年以后,受干旱影响面积有所减少,但重大干旱、特大干旱影响却呈现加重趋势。如2006年,四川和重庆由于持续少雨和高温,发生了严重干旱。重庆遭遇百年一遇特大伏旱,四川为1951年以来最严重伏旱,两地共有1300万人口、1340万头大牲畜先后出现临时或严重饮水困难;农作物受灾面积338万公顷;直接经济损失达192.6亿元。?图3:1987-2006年我国干旱面积4、大雾灾害

大雾灾害在我国四川盆地、长江和淮河流域、华南、华北及东北等地均有发生,尤为四川盆地和长江流域浓雾天气较多。近50年来,虽然我国年平均雾日数呈减少的趋势(图4),但大雾造成的灾害损失却更加严重。如2004年11月8日,上海大雾弥漫,奉贤区A30公路施工路段发生特大车祸,造成10人死亡,15人受伤。2004年12月1~2日,因大雾北京首都机场有1400多架次航班延误,导致上万名旅客滞留。1990年2月10日~21日,华北地区出现历史上罕见的大雾天气,造成输变电设备绝缘性能下降,华北电网发生大面积“污闪”灾害,京津唐电网因雾害造成51条输电线路出现故障、147次跳闸。

图4.1954-2005年我国大雾日数变化趋势 5、沙尘暴

我国北方属中亚沙尘暴多发地区之一。

6、雷电灾害

我国地处温带和亚热带地区,雷暴活动比较频繁。青藏高原东部、西北地区东部部分地区、长江中下游以南地区、西南地区东部和南部为雷暴高发区,雷暴发生最频繁的区域是云贵高原和四川盆地等山区。据2003-2006年的资料统计,我国平均每年因雷电灾害造成的死亡人数达537人,仅次于暴雨洪涝灾害造成的人员死亡。雷击灾害致死的人员中,大部分为在田间耕作的农民。农村频频发生雷击致人死伤事件,主要原因:一是农村防雷意识比较薄弱,防雷知识宣传不到位,个人自我防范能力弱;二是由于农村高层建筑少,周边比较空旷,雷雨天人易成为引雷导体;三是农村防雷设施少,随着家电设备增多,雷击的几率也随之增大。7、气象次生灾害

由于我国特殊的地形地貌等地质条件,因强降水等气象因子引发的山体滑坡、泥石流等地质灾害发生频率很高,造成的经济损失每年达上百亿元。

台风也会引起风暴潮灾害的发生。从1949~2003年,我国沿海平均每年有6次以上台风引起的风暴潮发生,造成了沿岸地区重大损失。干旱、高温、大风、雷电等气象因素是引发或直接造成森林、草原火灾主要原因。据统计,2003年共发生森林火灾10463起,受害森林面积45.1万公顷。1、准确的天气预报预警信息是防御和减轻气象灾害的重要依据

近年来的实践表明,在灾害来临前,政府部门根据天气预报预警信息及时组织人员转移和灾害救助,取得了明显的防灾减灾效果。2、及时传递气象预测预警信息是作出防灾减灾科学决策的关键

减轻和防御气象灾害的影响,首先要做好灾害预报预警工作。在灾害发生前,提前发出气象灾害可能的发生发展的信息,使防灾减灾措施及早准备、有的放矢、效益显著。3、进入新世纪以来,气象事业的投入与产出效益明显增大。

近年来,国内外许多气象学家、经济学家联合开展对气象事业的投入和产出进行分析研究。国外利用气象经济学的德尔菲定律计算投入与产出比,气象投入产出比为1:98。有研究工作表明,就国内平均水平而言,为1:69。在浙江、广东等经济发达且受气象条件影响比较大的沿海地区为1:100。由此可见,气象是一个低投入高产出行业,这样的投入产出比在其他行业是不多见的。谢谢!

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素