1 氓 离骚(节选)--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共97张PPT)

文档属性

| 名称 | 1 氓 离骚(节选)--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共97张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 15:19:16 | ||

图片预览

文档简介

(共97张PPT)

第一单元

1 氓 离骚(节选)

单篇文本研读课

复合文本比较鉴赏课

目录索引

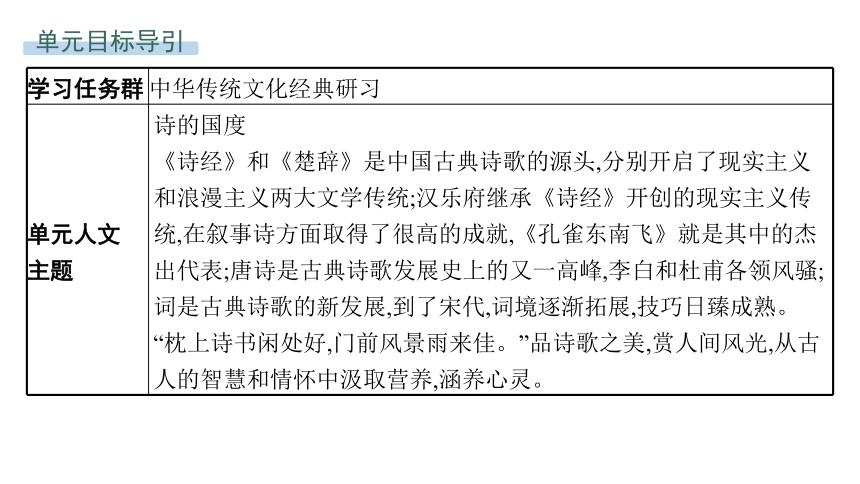

学习任务群 中华传统文化经典研习

单元人文 主题 诗的国度

《诗经》和《楚辞》是中国古典诗歌的源头,分别开启了现实主义和浪漫主义两大文学传统;汉乐府继承《诗经》开创的现实主义传统,在叙事诗方面取得了很高的成就,《孔雀东南飞》就是其中的杰出代表;唐诗是古典诗歌发展史上的又一高峰,李白和杜甫各领风骚;词是古典诗歌的新发展,到了宋代,词境逐渐拓展,技巧日臻成熟。

“枕上诗书闲处好,门前风景雨来佳。”品诗歌之美,赏人间风光,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵。

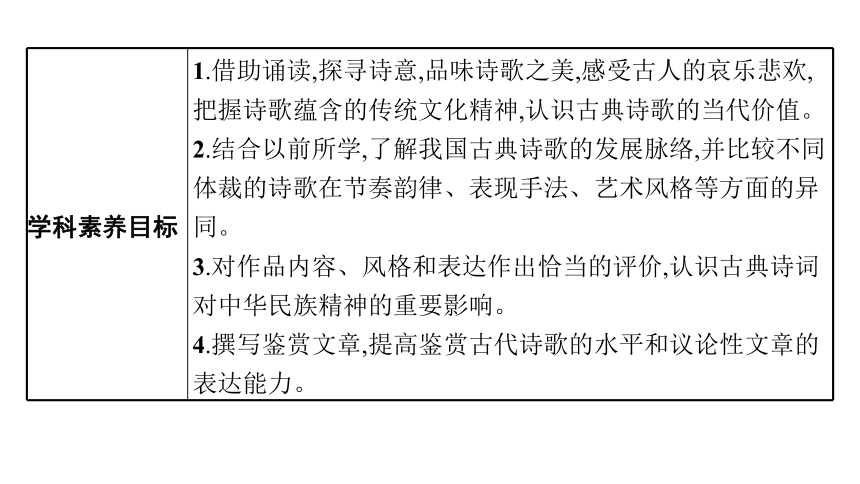

单元目标导引

学科素养目标 1.借助诵读,探寻诗意,品味诗歌之美,感受古人的哀乐悲欢,把握诗歌蕴含的传统文化精神,认识古典诗歌的当代价值。

2.结合以前所学,了解我国古典诗歌的发展脉络,并比较不同体裁的诗歌在节奏韵律、表现手法、艺术风格等方面的异同。

3.对作品内容、风格和表达作出恰当的评价,认识古典诗词对中华民族精神的重要影响。

4.撰写鉴赏文章,提高鉴赏古代诗歌的水平和议论性文章的表达能力。

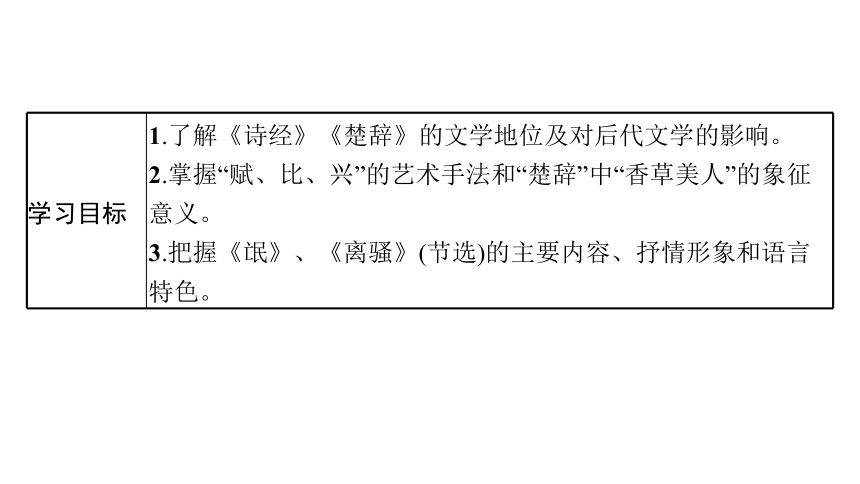

学习目标 1.了解《诗经》《楚辞》的文学地位及对后代文学的影响。

2.掌握“赋、比、兴”的艺术手法和“楚辞”中“香草美人”的象征意义。

3.把握《氓》、《离骚》(节选)的主要内容、抒情形象和语言特色。

单篇文本研读课

氓

学习活动一 知人论世 梳理积累

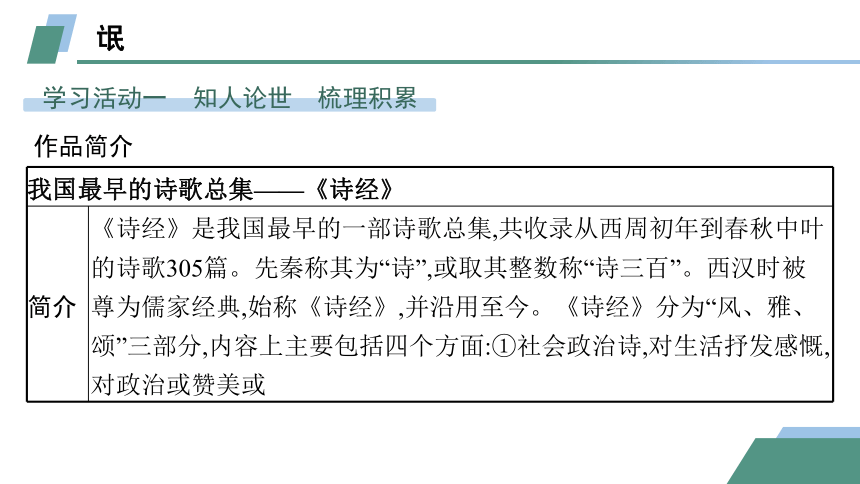

作品简介

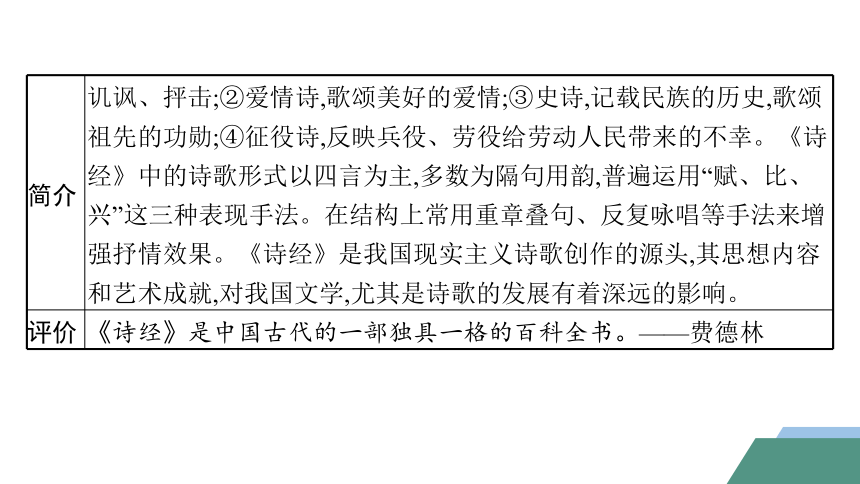

我国最早的诗歌总集——《诗经》 简介 《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇。先秦称其为“诗”,或取其整数称“诗三百”。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。《诗经》分为“风、雅、颂”三部分,内容上主要包括四个方面:①社会政治诗,对生活抒发感慨,对政治或赞美或

简介 讥讽、抨击;②爱情诗,歌颂美好的爱情;③史诗,记载民族的历史,歌颂祖先的功勋;④征役诗,反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,普遍运用“赋、比、兴”这三种表现手法。在结构上常用重章叠句、反复咏唱等手法来增强抒情效果。《诗经》是我国现实主义诗歌创作的源头,其思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深远的影响。

评价 《诗经》是中国古代的一部独具一格的百科全书。——费德林

作品背景

弃妇的觉醒决绝之歌——《氓》

《氓》是春秋时期的一首民歌。春秋初期封建生产关系尚处于萌芽阶段,封建思想意识还没有形成完整体系,当时青年男女交往比较自由。郑、卫一带的风俗更是浪漫,桑间濮上、城隅河畔,青年男女幽期密约、投桃报李,并常以诗歌互表衷肠。随着私有制的不断形成和父系社会体制的进一步确立,爱情不自由和男女不平等的社会问题渐渐产生和发展,《氓》就反映了这种情况。

相关常识

《诗经》“六义”

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风”又称“国风”,大都是当时各地流行的民谣,带有地方色彩,有诗160篇。“雅”是周代王畿地区的正声雅乐,分用于诸侯朝会的《大雅》和用于贵族宴享的《小雅》,有诗105篇。“颂”是贵族在宗庙中祭祀鬼神、赞美统治者功德的乐曲,在演奏时要配以舞蹈,有诗40篇。

“赋者,敷陈其事而直言之者也。”“比者,以彼物比此物也。”“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”“赋”即陈述铺叙,“比”就是比喻,“兴”即借助其他事物作为诗歌的发端,以引起所要咏叹的内容。

名家点评

1.《诗》三百,一言以蔽之,曰“思无邪”。——孔子

2.风人之诗,含蓄固其本体,若《谷风》与《氓》,恳款竭诚,委曲备至,则又无不佳。其所以与文异者,正在微婉优柔,反复动人也。——许学夷

3.现存先秦古籍,真赝杂糅,几乎无一

《诗经》故事

宋神宗年间,辽国派遣使者来中原,翰林学士苏东坡奉命招待。辽国使者出一联“三光日月星”,要苏东坡来对。辽国使者认为,这是副“绝对”。因为,联语中的数量词,一定要用数量词来对。上联用了个“三”字,下联就不能重复。而“三光”之下只有三个字,那么,无论你用哪个数目来对,下面跟着的字数,不是多于三,就是少于三。谁知,苏东坡略一思索,就对出下联“四诗风雅颂”。《诗经》中“雅”可分为“大雅”和“小雅”。此句妙在“四诗”只有“风、雅、颂”三个名称,却是“四诗”。

《诗经》名句

1.有匪君子,如切如磋,如琢如磨。——《诗经·卫风·淇奥》

2.风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜 ——《诗经·郑风·风雨》

3.桃之夭夭,灼灼其华。——《诗经·周南·桃夭》

4.巧笑倩兮,美目盼兮。——《诗经·卫风·硕人》

5.彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!——《诗经·王风·采葛》

6.人而无仪,不死何为!——《诗经·鄘风·相鼠》

7.投我以木瓜,报之以琼琚。——《诗经·卫风·木瓜》

8.皎皎白驹,在彼空谷。生刍一束,其人如玉。——《诗经·小雅·白驹》

9.战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。——《诗经·小雅·小旻》

10.靡不有初,鲜克有终。——《诗经·大雅·荡》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

交换

不是

商量

拖延

请

登上

残破

灾祸

财物,这里指嫁妆

不要

沉溺

脱身

陨落

浸湿

过错

不一致

没有

准则

没有

讥笑

伤感

边

快乐

违背

思考:回答相应的问题。

1.从“子无良媒”到“秋以为期”,表现了女主人公怎样的性格特点 这样写有什么作用

2.“乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言”写出热恋中的女子怎样的心理 表现了她怎样的形象特点

女主人公先言“子无良媒”,后又言“秋以为期”,表现了女主人公对爱情生活的勇敢追求,也表现了与“氓”私订终身的草率。这样写为下文的悲剧做了铺垫。

“乘”“望”两个动词,写出她的焦急和期盼;“泣涕涟涟”,写出她的失望和伤心;“载笑载言”,写出她的欣喜和激动。这几句充分表现了热恋中的女子率真、痴情的形象特点。

3.“桑之未落,其叶沃若”“桑之落矣,其黄而陨”运用了什么手法

4.女主人公婚后遭受了哪些痛苦 请用简明的语言从三个方面加以概括。

这四句话运用了比兴手法。前两句以桑叶新鲜润泽的自然情状喻女子年轻貌美之情状,引出对女子的劝告。后两句运用比兴手法,既引起联想,增强意蕴,又引发下文对女主人公年老色衰、惨遭抛弃的叙述。

①丈夫“二三其德”的背叛;②“靡室劳矣”“夙兴夜寐”的家务劳苦;③“兄弟不知,咥其笑矣”,无人倾诉的孤独无助。

5.“兄弟不知,咥其笑矣”的情节在诗歌中有什么作用

娘家兄弟不但不同情她,反而讥笑她,这更增加了女子的痛苦。这也反映出那个时代人的爱情观、婚姻观和女子在爱情中和社会中的弱势地位。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)汉族传统的婚礼章程指从议婚至完婚过程中的六种礼节,即纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。《氓》中与“纳吉”相关的两句是“ , ”。

(2)在《氓》中,表现女子悔恨多于忧伤、决绝而不留恋的刚烈性格的句子是“ , ”。

(3)在《氓》中写女子与男子少时多欢聚,“ ”;而当年的海誓山盟,现在却“ ”。

(4)《氓》中“ , ”两句,以桑叶的枯黄、凋零起兴,来暗示女子容颜衰老被无情抛弃的悲惨命运。

尔卜尔筮 体无咎言

反是不思 亦已焉哉

言笑晏晏

不思其反

桑之落矣 其黄而陨

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

(1)于嗟鸠兮,无食桑葚(“无”同 , )

(2)士之耽兮,犹可说也(“说”同 , )

(3)淇则有岸,隰则有泮(“泮”同 , )

·

·

·

“毋”

不要

“脱”

摆脱、脱身

“畔”

边、岸

2.一词多义

动词,说话

名词,言语

助词,无实义

助词,无实义

动词,思考

动词,料想

助词,无实义

介词,把

连词,用来

动词,愿,请

副词,将要

连词,表假设

助词,加强语气

动词,充满

动词,承载

名词,年

3.古今异义

(1)送子涉淇,至于顿丘。

古义: 。

今义: 。

(2)将子无怒,秋以为期。

古义: 。

今义: 。

(3)自我徂尔,三岁食贫。

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

到,到达

表示达到某种程度或另提一事

把……当作

认为

多年

三岁的年龄

4.词类活用

(1)其黄而陨( )

(2)士贰其行( )

(3)二三其德( )

(4)夙兴夜寐( )

5.特殊句式

(1)将子无怒,秋以为期( )

(2)士也罔极,二三其德( )

·

·

·

·

·

·

形容词活用为动词,变黄

数词活用为动词,不专一、有二心

数词活用为动词,意思是反复无常,感情不专一

名词作状语,在早晨,在夜里

宾语前置句,应为“以秋为期”

主谓倒装句,应为“其德二三”

6.成语积累

“勤劳”一族成语

夙兴夜寐:早起晚睡,形容勤劳。

披星戴月:形容早出晚归,辛勤劳动,或昼夜赶路,旅途劳顿。

兀兀穷年:一年到头辛苦劳动,勤劳不懈。

克勤克俭:既能勤劳,又能节俭。

坐以待旦:坐着等天亮。形容做事十分勤勉。

问题探究

1.结合诗歌内容,说说《氓》中女主人公的心理前后发生了怎样的变化。

时期 心理状态 分 析

恋爱时 热情,幸福。 ①

一、二两章写的是女主人公追忆当年恋爱、结婚的经过。如“不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言”描写的是处于热恋中的女主人公的情状。

时期 心理状态 分 析

结婚后 ② 三、四两章写的是女主人公以追悔的口吻发出悲伤的感叹。“女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。”女主人公的言行并无什么过错,而男主人公却朝三暮四,纵其心欲,无所顾忌。反思这段无望的婚姻,女主人公有对丈夫的怨恨、斥责,更有沉痛的人生感悟:“士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!”

怨恨,

沉痛。

时期 心理状态 分 析

被弃后 清醒,刚烈。 ③

五、六两章写的是女主人公回顾自己婚姻失败的原因,她悔恨,但是不哀伤。“静言思之,躬自悼矣”就是她当时心理的写照,她主动喊出了“反是不思,亦已焉哉”,果断地从感情的旋涡中抽身而出,冷静而清醒,坚强而果断。

2.《氓》中运用了大量的对比手法来表现人物的性格,请结合诗歌内容简要分析。

提示 ①女主人公婚前是“不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言”“总角之宴,言笑晏晏”,表现了她的纯真热情以及对爱情的渴望;婚后是“夙兴夜寐,靡有朝矣”“兄弟不知,咥其笑矣。”,表现了婚后生活的辛苦和遭受的耻辱。②“氓”婚前是“氓之蚩蚩”,婚后是“女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德”“言既遂矣,至于暴矣”,突出了他的不专一和粗暴。③对比衬托出男女对爱情的不同态度,从而告诫天下女子不要沉溺于爱情之中。

3.《氓》中女主人公对于男主人公的称呼在不断变化,试分析称呼变化与女主人公感情变化二者之间的联系。

提示 ①“氓”,意为“民”“外来的百姓”,这里指诗中的男主人公。女主人公一开始时用叙述语气称男主人公为“氓”,是因为双方的婚姻关系未定,感情还较疏远。②“子”是对古代男子的美称,当面称对方为“子”,表示尊重、客气、有礼貌,也透露出女主人公愿意与男主人公建立婚姻关系的愿望。③“复关”借指住在复关的那个人,用地名代人名,流露出热恋中的女主人公对男主人公的热烈思念。④“尔”是第二人称代词,直呼对方,是因为女主人公明白双方的婚姻关系已定,感情的距离已拉近,这样称呼更加亲切。⑤“士”是指未婚男子,女主人公在遭遇婚姻的不幸后,深刻反思,用“士”来称呼丈夫,合身份,讲究礼节,却也包含着嘲讽的意味。

4.请赏析《氓》一诗中运用的比兴手法及其作用。

提示 ①诗歌第三章以传统的比兴手法开头,写“桑之未落,其叶沃若”,先以茂盛的桑树写照自己的青春,继而又以诱人的桑葚比喻令人沉醉的爱情,把恋爱中的少女比作贪食而快乐的斑鸠,谆谆告诫之:不能沉溺于爱情,否则,结局悲惨,悔之晚矣。第四章紧承上一章,开头就是“桑之落矣,其黄而陨”,以树木的枯萎凋零比喻被流年带走的青春。曾经光彩照人的少女在岁月中蹉跎了美丽的容颜,再加上婚后长期过着吃苦受贫的生活,被弃的命运此时自然降临到了她的头上。三、四两章用起兴的诗句,以树木荣枯来对照女主人公容颜的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,借此抒发女主人公对丈夫喜新厌旧行为的怨愤。②最后一章中用“淇则有岸,隰则有泮”比喻女主人公的不幸无边无涯。“隰”是随处可见的低湿的地方,“淇”则是女主人公与“氓”婚前幽会时、结婚时及被弃后所必经的河流,用来作比,非常恰切且更见深意。这样既激发读者的联想,又增强意蕴,产生了形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。

5.结合诗歌,请简要分析《氓》中叙事与抒情相融合的特点。

提示 ①《氓》前两章回忆求婚和成亲,是叙事,但叙事中又带有抒彩。叙说恋爱过程时,叙事中有依恋和抚慰,有挚爱和纯情,充满着恋爱的喜悦感和幸福感。鲜明的抒彩,使得女主人公对自己恋爱生活的追忆饱含着回味不尽的甜蜜和欢欣。②第三到五章诉说婚后的遭遇,抒情兼有叙事,是叙事与抒情的融合。第四、五章,被休弃的女主人公在诉说心中的悲愤,议论兼抒情,指控“氓”的背信弃义,倾吐满腔的愤愤不平。第五章一章十句,连用了六个表示感叹语气的“矣”字作句尾,使得这一章的抒情性胜过了叙事性。③最后一章是女主人公在对婚前相爱的追忆中诉说内心的痛苦和无奈,是女主人公被抛弃后的反思,是对世间年轻姐妹们的语重心长的告诫。在这首诗中,叙事中带有感彩,抒情强化了人物形象,诗歌的叙事性、抒情性和形象性,得到了有机结合。

思路整合

主题归纳

《氓》从一个女子自述的角度,讲述了她从恋爱到结婚再到被抛弃的婚恋悲剧,展现了女子从情意绵绵到悲伤无助,再到激愤决绝的心路历程,表达了女子对始乱终弃的“氓”的怨恨和批判,反映了当时妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望,深刻反映了我国古代妇女在恋爱和婚姻问题上受压迫和损害的现象。

离骚(节选)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

无私无畏、高洁伟大的爱国诗人——屈原 简介 屈原(约前340—前278),战国时期楚国人。屈原早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。屈原是中国历史上一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,他是“楚辞”的创立者和代表者,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖”。屈原的出现,标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。

作品 《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。

评价 屈原是中国历史上唯一有充分条件称为人民诗人的人。——闻一多

作品背景

忧愁幽思之歌——《离骚》

屈原因出身于贵族家庭,又明于治乱、娴于辞令,故而早年深受楚怀王的宠信,位至左徒、三闾大夫。屈原为实现楚国的统一大业,对内积极辅佐楚怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现国富兵强、威震诸侯的局面。但由于上官大夫等人的嫉妒,屈原遭到一群小人的诬陷,屈原因反对楚怀王与秦国订立盟约,被楚怀王放逐。《离骚》就是屈原在流放期间所作的一首长篇抒情诗。

相关常识

楚 辞

“楚辞”是战国时期兴起于楚国的一种诗歌形式,亦称“楚辞体”。楚辞中最有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以后人也有用“骚”指代楚辞的,故又称“骚体”。楚辞是发源于中国江淮流域楚地的歌谣,在语言形式上,突破了《诗经》以四字句为主的格局,句法参差错落,灵活多变;句尾多用“兮”字以助语势,造成跌宕起伏、一唱三叹的韵致,富有抒情成分和浪漫色彩。楚辞的出现标志着我国文学史上诗歌的新发展,是《诗经》以后的一次诗体创新和解放。

而《楚辞》是西汉刘向编辑的收录屈原、宋玉等人诗歌的一本诗歌总集。

名家点评

1.膺忠贞之质,体清洁之性,直若砥矢,言若丹青,进不隐其谋,退不顾其命,此诚绝世之行,俊彦之英也。——王逸

2.较之于《诗》,则其言甚长,其思甚幻,其文甚丽,其旨甚明,凭心而言,不遵矩度……其影响于后来之文章,乃甚或在三百篇以上。——鲁迅

3.继吴起之后,在楚国主张变法的政治家就是屈原。他是在楚国推行“法治”的政治家,是一个黄老之学的传播者。他在文学方面成就太大了,所以他的政治主张和哲学思想为他的文学成就所掩。其实他的文学作品也都是以他的政治主张和哲学思想为内容的。他的文学作品之所以伟大,正是因为它有这样的内容。——冯友兰

作者名句

1.独立不迁,岂不可喜兮……苏世独立,横而不流兮。——《九章·橘颂》

2.悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。——《九歌·少司命》

3.举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。——《楚辞·渔父》

4.与天地兮同寿,与日月兮同光。——《九章·涉江》

5.朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。——《楚辞·离骚》

6.愿岁并谢,与长友兮。——《九章·橘颂》

7.帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——《九歌·湘夫人》

8.尺有所短,寸有所长;物有所不足,智有所不明;数有所不逮,神有所不通。

——《楚辞·卜居》

9.新沐者必弹冠,新浴者必振衣。——《楚辞·渔父》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

正当

观察

赐给

加

光阴似箭

采摘

久留

有才德、有作为的人

法度

前驱

叹息

崇尚

约束

白芷

纵然

多次死去

荒唐

毁谤

违背

迎合讨好

走投无路

突然

责备

推崇

暂且

遭受

加高

加长

减损

放眼观看

更加

显著

美好

思考:回答相应的问题。

1.作者在《离骚》的开篇突出了什么内容 这样写有什么作用

①高贵的出身——是楚王同姓之臣,与楚王是同根,楚国是“我”的祖国,爱国是“我”的本分,对楚国的兴亡负有义不容辞的责任。②降生在一个祥瑞的时辰(寅年寅月寅日),像是负有上苍的使命来到人世。③被赐予美好的名字。

无论从哪一方面讲,他都应该成就一番大业,都应该是楚国政治舞台上极其重要的人物。

2.“香草”“美人”是《离骚》中最引人注目的两类意象。请分析文中的相关意象。

①“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”,用采摘江离、白芷,披挂秋兰比喻修身养性。②“朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽”,用木兰和宿莽比喻内在的美好品德。③“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”,用美人代指有才德、有作为的人。

3.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《离骚》一诗中,诗人通过“ , ”两句直抒胸臆,表达自己对美好德行的追求至死不改。

(2)在《离骚》中,作者不愿意违背原则取悦他人,这使他陷入了失意与困窘之中,他用“ , ”两句直接抒发了自己的孤独烦闷。

(3)屈原《离骚》中“ , ”两句表明古代圣贤推崇为人清白、献身正道的精神,这种精神对于后世的文人政客有着深远的影响。

(4)屈原在《离骚》中写自己因太注重修身而受到不公正待遇的句子是“ , ”。

亦余心之所善兮 虽九死其犹未悔

忳郁邑余侘傺兮 吾独穷困乎此时也

伏清白以死直兮 固前圣之所厚

既替余以蕙 兮 又申之以揽茝

4.屈原因为“蕙 ”“揽茝”被贬,反映出怎样的现实

5.赏析“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,体会作者的情感。

“蕙 ”“揽茝”比喻屈原对美好品德的追求。屈原受到不公正的待遇,原因是追求美德,洁身自好,反映出屈原与周围群小之间的尖锐冲突和君王不分清浊、不辨忠奸的昏庸。

这两句表明屈原志向不改、坚贞不屈,真可谓一条铁骨铮铮的汉子。屈原最不能容忍的是那群无耻小人对他的恶毒诬蔑,他下决心不和他们同流合污。在这里,屈原清楚地预感到了自己的结局,但他并不后悔自己的选择。

6.如何理解“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”这两句的含义

7.“鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安”这几句用了什么修辞手法 表达了怎样的感情

在这里诗人成了一个美丽却遭逢不幸的女子形象。她天性爱美,喜欢用芳洁的香草修饰自己,却遭到众女的嫉妒和诽谤。这两句是屈原“香草美人”式抒情手法的体现,写出了君王的糊涂荒唐和群小对自己的诬陷,表现了自己的高洁人格。

比喻。用“鸷鸟”和凡鸟的“不群”、“方枘”和“圆凿”的不“周”,比喻自己和世俗小人难以“相安”,从而进一步指出自己和群小之间的矛盾是不可调和的,表达了诗人不与群小同流合污的决心。

8.赏析“民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩 ”

这几句诗所表现出的诗人的自知之明、自谋之熟、自勉之严、自决之勇,令人感慨万分。通过情感的抒发,诗人将构成自己心灵世界悲剧性冲突的两个方面——理想与现实的对立、进取与退隐的对立,初步展现出来,继之又更加坚定地作出了选择。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)屈原在《离骚》中表明自己在朝中被指责,不如重新换上当初的服装退隐的句子是“ , ”。

(2)《离骚》中写屈原用荷叶、荷花做衣服表明自己高洁追求的句子是“ , ”。

(3)屈原在《离骚》中表明即使无人了解自己也无所谓,只要自己内心坚定不移地追求美好的语句是“ , ”。

(4)《离骚》中用雄鹰和凡鸟不合群来比喻说明自己绝不随波逐流的诗句是“ , ”。

进不入以离尤兮 退将复修吾初服

制芰荷以为衣兮 集芙蓉以为裳

不吾知其亦已兮 苟余情其信芳

鸷鸟之不群兮 自前世而固然

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

(1)扈江离与辟芷兮(“辟”同 , )

(2)来吾道夫先路(“道”同 , )

(3)偭规矩而改错(“错”同 , )

(4)何方圜之能周兮(“圜”同 )

(5)伏清白以死直兮(“伏”同 , )

(6)芳菲菲其弥章(“章”同 , )

·

·

·

·

·

·

“僻”

僻静、幽静

“导”

引导

“措”

举措

“圆”

“服”

保持

“彰”

显著

2.一词多义

动词,加长

名词,长度

形容词活用为动词,以为是好的

动词,擅长

动词,交好,友善

连词,虽然

连词,即使

主谓之间,取消句子独立性

代词,我

定语后置的标志

副词,确实

形容词,诚实

动词,信任

动词,同“伸”,伸张

动词,讲信用

动词,相信

3.词类活用

(1)余虽好修姱以 羁兮( )

(2)謇朝谇而夕替( )

(3)鸷鸟之不群兮( )

(4)何方圜之能周兮( )

(5)高余冠之岌岌兮( )

(6)伏清白以死直兮( )

(7)屈心而抑志兮( )

·

·

·

·

·

·

·

·

名词用作动词,束缚,约束

名词作状语,在早上,在晚上

名词活用为动词,结为一群

名词活用为动词,合

形容词活用为动词,加高

动词的为动用法,为……而死

动词的使动用法,使……受委屈,使……受压抑

4.古今异义

(1)恐美人之迟暮

古义: 。

今义: 。

(2)怨灵修之浩荡兮

古义: 。

今义: 。

(3)固时俗之工巧兮

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

有才德、有作为的人

美貌的女子

荒唐

水势大;②形容广阔或壮大

善于取巧

(工艺品、诗文、书画)细致,精巧

(4)偭规矩而改错

古义: 。

今义: 。

(5)吾独穷困乎此时也

古义: 。

今义: 。

(6)宁溘死以流亡兮

古义: 。

今义: 。

(7)自前世而固然

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

·

·

改变措施

改正错误

走投无路

生活贫穷,经济困难

随流水消逝

因灾害或政治原因而被迫离开家乡或祖国

本来如此

①连词,表示承认甲事实,也不否认乙事实;②表示承认某个事实,引起下文转折

5.特殊句式

(1)肇锡余以嘉名( )

(2)纫秋兰以为佩( )

(3)恐年岁之不吾与( )

(4)又申之以揽茝( )

(5)高余冠之岌岌兮( )

(6)长余佩之陆离( )

(7)虽体解吾犹未变兮( )

状语后置句

省略句

宾语前置句

状语后置句

定语后置句

定语后置句

被动句

6.成语积累

“高洁人格”一族成语

(1)蕙心纨质:比喻女子纯洁、高雅。蕙,香草。纨,洁白的细绢。

(2)鸿俦鹤侣:鸿、鹤皆为群居高飞之鸟,因用以比喻高洁、杰出之辈。

(3)琼枝玉树:指披上冰雪的树木。也比喻品格高洁的人。

(4)沅芷澧兰:本指生于沅、澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物。芷,一本作“茝”。澧,一本作“醴”。

(5)志洁行芳:志向高洁,品行端正。

(6)不同流俗:与世俗习气不同。形容品德高尚。流俗,流行的习俗。

(7)风骨峭峻:形容人的品格高尚,很有骨气。风骨,人的品格、骨气。峭峻,山又高又陡。

(8)怀瑾握瑜:胸怀手握美玉,比喻人有高尚纯洁的品德。

问题探究

1.分析下列诗句表现出的诗人的高尚品德和爱国情怀,根据提示完成下面的表格。

诗 句 品德和情怀

伏清白以死直兮,固前圣之所厚 ①

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也 ②

民生各有所乐兮,余独好修以为常 ③

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔 ④

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰 忧国忧民,热爱祖国

刚正不阿,一身正气

疾恶如仇,不同流合污

洁身自好,自我完善

坚持真理,献身理想

2.比兴手法不是《诗经》的专利,在《离骚》中也有“香草美人”之喻。请根据提示完成下面的表格。

本 体 喻 体 表达效果

蕙 、蛾眉、兰皋、芰荷、芙蓉、芳、繁饰 ①

④

众女 小人 鸷鸟 ② 方 ③ 圜 世故圆滑的人 高尚的节操,美好的品行,崇高的理想

君子

正直端方的人

这些词既增加了诗歌的文学色彩,又形成了鲜明的对照,给读者以较深刻的印象。这种写法,形象鲜明,情感意识强烈,使诗歌充满浓厚的浪漫主义色彩

3.阅读《离骚》(节选),说说本诗是如何在叙事中抒发感情的。请结合诗歌加以赏析。

提示 ①本诗中的叙事具有浪漫主义特征,在叙事中隐含抒情。如“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”,隐喻的叙述饱含诗人复杂的内心情感。②诗人在行文中有着相当强烈的政治倾向,但并未直接议论、抒情,而是通过比兴的手法,使读者从具体的形象画面中感受到各色人物,并表达自己的政治主张。③本诗叙事并非连贯、完整的,不具体、不完整的叙事成分被巧妙地镶嵌在诗人的抒情当中,如“既替余以蕙 兮,又申之以揽茝”,继而抒情“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”,接下来诗人又开始叙述朝中小人如何排挤自己,诗人以浪漫的叙事抒写了自己心中无以承受的满腔悲情,使叙事具有强烈的艺术感染力。

4.诗中运用了哪些方法来增强语言的韵律感、音乐性

提示 ①押韵。根据上古音韵系统,《离骚》是隔句用韵的。如“余虽好修姱以革几羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙 兮,又申之以揽茝”中,“替”“茝”是韵脚;“固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”中,“错”“度”是韵脚。②在句中普遍使用“兮”字。“兮”字是语气助词,没有实在意义。在这首诗里,一般是两句合起来表达一个完整的意思,“兮”用在上下句之间,增加了停顿,增强了诗歌的节奏感。③大量使用对偶句。一个完整诗句里上、下句构成对偶,如“既替余以蕙纟襄兮,又申之以揽茝”。两个完整诗句的上、下句分别构成对偶,这种对偶形式也叫错综对,如“固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”。上、下句内部各自构成对偶,上、下句之间也构成对偶。如“屈心而抑志兮,忍尤而攘诟”。④多用双声词及叠音词。如“革几羁”“郁邑”“侘傺”“陆离”等是双声词,“岌岌”“菲菲”等是叠音词。

主题归纳

本诗叙述诗人的身世,表明心志,回顾自己因洁身自好、坚持正义而受到小人的猜疑、造谣、中伤,处于被君主疏远的困厄处境。诗人一方面表明誓死不和小人同流合污的决绝态度,另一方面设想自己退隐后将更加努力地培养自己的美好品德。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究一 鉴赏《氓》与《离骚》(节选)的比兴手法

《诗经》和《楚辞》在我国文学史上地位崇高,影响深远。《氓》和《离骚》(节选)分别选自这两部作品,学习时要注意比较作品不同的艺术手法,认识中国诗歌的抒情传统。两首诗都运用了比兴的手法,诵读时要注意品味相关诗句,体会其表达效果。

1.阅读《氓》和《离骚》(节选),请你从两篇诗歌中找出一些运用比兴手法的例子,并简要分析其寓意。

提示 《氓》:“桑之未落,其叶沃若”“桑之落矣,其黄而陨”。寓意:用桑叶的状态来比拟女子容颜的润泽和衰老。

《离骚》(节选): “众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,以“蛾眉”来比拟自己的美德,以“众女”肆意造谣中伤比拟朝臣对自己的造谣中伤;“鸷鸟之不群兮,自前世而固然”,“鸷鸟”指鹰、雕一类凶猛的鸟,猛禽不与凡鸟同群,比拟诗人不与小人同流合污;“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”,所写的衣着、佩饰都比拟诗人的美德;“佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章”,比拟诗人的品德更加高洁。

2.《氓》和《离骚》(节选)中都运用了比兴手法,但又有所不同。结合诗歌内容,请你简要分析。

提示 《诗经》中的“比”往往比较简单,即“以彼物比此物”;“兴”往往在诗的开篇,“先言他物以引起所咏之词也”,对全诗起着标示主题、烘托气氛的作用。相对而言,《诗经》中的“比”和“兴”是分离的,而屈原则把《诗经》中的“比”与“兴”有机地结合起来,采取了“比”的手法发挥了“兴”的作用,使其具有象征的功能。在《离骚》中,诗人已经不再单纯地考虑事物的自然属性,不再追求自然事物与思想感受之间的简单对应关系;而是把本体和喻体混为一体,融合在统一的艺术形象中,并通过想象和虚构创造出一个饱含感情的艺术境界,构成一个五彩纷呈、出神入化的象征体系。

任务探究二 比较《氓》与《离骚》(节选)的艺术风格

《诗经》和《离骚》代表着先秦诗歌的最高成就,它们是古典诗歌之祖,也是中国文学之源。这两大源头都是中国古代人民灵魂的回响,都是中国人诗意生活的体现,共同将中国写成了诗歌的国度。

3.请对比《氓》与《离骚》(节选),填写下面的表格,从诗体、人物形象、语言风格、表现手法等方面比较两首诗作。

对比角度 主题 诗体 人物形象 语言风格 表现手法

《氓》 讲述了古代婚姻爱情的悲剧故事 ① 忠诚坚贞、吃苦耐劳、坚强刚毅的弃妇形象 语言简洁、精练,体现了民歌的特点,质朴而有活力 普遍运用“赋、比、兴”的艺术手法,兴兼比的特点更为突出;另外大量使用对比的修辞手法

叙事诗

对比角度 主题 诗体 人物形象 语言风格 表现手法

《离骚》 (节选) 抒写诗人政治斗争失败后的苦闷情怀 抒情诗 修身洁行、品德高尚、疾恶如仇、坚守理想、矢志报国的爱国诗人形象 语言华美、凝练,富于幻想色彩,瑰丽奇特、绚烂多彩 ②

铺陈描叙,大量运用“香草美人”的比兴、象征手法

4.请结合我们学习的《氓》和《离骚》(节选)以及有关的课外知识,比较《诗经》和《楚辞》的不同之处。

不同点 《诗经》 《楚辞》

诗歌样式不同 ① 以杂言为主,善于渲染,辞藻繁丽,很重视修饰美。

整体风格不同 运用现实主义手法,以朴素简洁见长,表现出关注现实的热情、强烈的政治和道德意识、真诚积极的人生态度。

②

以四言为主,几句独立成章,其间杂有二言至八言不等,有很强的节奏感。

运用浪漫主义手法,以华丽飘逸见长,突出表现在诗人驰骋想象,糅合神话传说、历史人物和自然现象编织幻想的境界。

主题阅读

屈原——面向风雨的歌者

穿越岁月的河流,还有什么痕迹不被淹没 还有什么东西能够沉淀 唯有《诗经》,美到心碎,惊艳了时光!唯有屈原,一个忠贞而高尚的灵魂,一个忧国忧民的诗人,一个美到极致的才子,成为我们的文化胎记,无法磨灭。

屈原是一本大书,可以让我们代代翻阅而不能尽其义。物质存在的屈原在公元前278年即已死去,但精神的屈原却永在生长,且日益枝繁叶茂,硕果累累,荫庇滋养着吾国吾民的精神家园。

屈原的代表作《离骚》,简单地说,既是对士之朝秦暮楚式自由的否定,也是对士之“弃天下如弃敝屣”的自由的否定,同时也标志着另一种观念的建立:“忠”。令人稍感吃惊的是,正是这样一位向君权表忠的人,一种桀骜不驯的个性精神却表现得尤其强烈而突出。正是这种矛盾现象,使得屈原几乎在所有时代都会得到一部分人的肯定,又得到另一部分人的否定。

《离骚》中的句子,充斥着“恐”“太息”“哀”“怨”……骚者,哭也!为时光哭,为生命短暂哭,为短暂的生命里不尽的痛苦、失意哭。注意,他诗中的“民”,也就是“人”,“民生”即“人生”,“民心”即“人心”。他开始从“人”的角度、“人”的立场来表达愤怒,提出诉求。我们知道,《诗经》中的愤怒,往往是道德愤怒,是集体的愤怒;而屈原的愤怒,虽然也有道德的支撑,但却是个人的愤怒。屈原很执着地向我们诉说着他受到的具体的委屈:他政治理想的破灭,楚怀王如何背叛了他,顷襄王如何侮辱他,令尹子兰与靳尚如何谗毁他……从他的诗中,我们读出了人生的感慨,读出了人的命运,读出了一个不愿屈服的人所感受到的人生困窘,一个保持个性独立意识的人所受到的压迫甚至迫害。

如果说,讲究“乐而不淫,哀而不伤,怨而不怒”的《诗经》,其人生感受的尖锐性大有挫折而略显迟钝的话,那么,怒形于色、被班固批评为“露才扬己”的屈原,则以其“发愤以抒情”(《惜诵》)、“自怨生”(司马迁)的诗歌,向我们展示了当个性在面对不公与伤害时,是何等锋利而深入。这种锋利,一方面当然是对社会的切割;而更重要的,是对自己内心的血淋淋的开剥。伟大的个性,便从这血泊中挺身而起。

“曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。”(《离骚》)

在《离骚》《九章》等作品中,我们看到了一个泪流满面的诗人;看到了一个时时在掩面痛哭的诗人;看到了一个面向风雨“发愤以抒情”,又对人间的邪恶不停诅咒的诗人;看到了一个颜色憔悴、形容枯槁、行吟泽畔、长歌当哭、以泪作诗的诗人!

《诗经》的俗世精神很了不起,但从另一方面看,这种俗世精神恰恰消解了个人的意义,阻碍了个性的张扬。它入世的深度恰恰减少了个性的深度。而屈原,在以不堪一击的个体面对命运时,他的个性在绝望中显示的高度、深度与完美却是前所未有的。

在中国古代,像《离骚》这样华丽的交响乐实在太少。单从篇幅上讲,它是中国古代诗歌史上最长的一篇。作为抒情诗,能展开如此宏大的篇章,不能不令人叹服屈原本人思想和个性精神的深度和广度。同时,我们也必须注意到它形式上的特点。正是由于他自设情节,使得一首抒情诗才能像叙事诗那样逐层打开。抒情诗有了“情节”,也就必然是象征的、隐喻的。所以,象征和隐喻也是《离骚》的主要艺术手法,比起《诗经》的比兴,屈原“香草美人”的系统性设喻,与上天入地、求女占卜等自设情节的使用,是一次巨大的飞跃。

不管怎么说,屈原是中国历史上第一位伟大的诗人。《诗经》中可考的作者也有多位,但我总觉得,《诗经》之伟大,乃是整体之伟大。如果拆散开来,就每一首诗而言,可以说精致、艺术、有个性,但绝说不上“伟大”。“伟大的诗人”须有伟大的人格精神,可以滋溉后人;须有绝大的艺术创造,可以标新立异,自成格式,既垂范后人,又难以为继。应该说,在这两点上,屈原都当之无愧。

阅读思考

1.请对文中画横线句子的表达效果作简要赏析。

①整体运用排比的修辞手法,语势连贯,大气磅礴。②语句饱含感情,痛苦、绝望、愤怒、坚忍的屈原的形象跃然纸上,酣畅淋漓地抒发出作者对屈原无限的崇敬和颂扬之情。③局部词语的使用具有鲜明的形象性和表现力,如“泪流满面”“掩面痛哭”,以形写心;如“面向风雨”,既扣文题,又用双关,意蕴丰富,文韵隽永。

2.把《离骚》和《诗经》进行比较,是本文的显著特色。作者是从哪些方面进行比较的 请纵观全文,分条概括。

(1)内容(或情感)上:①《离骚》从人的角度、立场来表达个人愤怒。②《诗经》表达的是集体愤怒、道德愤怒和俗世精神。

(2)技巧(或表现手法)上:①《离骚》中自设情节,多运用象征和隐喻(或系统性设喻)的艺术手法。②《诗经》中多用比兴手法。

(3)成就(或影响)上:①《离骚》含有伟大的人格精神,是绝大的艺术创造。②《诗经》整体伟大,其中每一首诗可以说精致、艺术、有个性,但说不上“伟大”。

3.根据本文内容和有关文史知识,请举例并简要阐述“精神的屈原”“荫庇滋养着吾国吾民的精神家园”。

屈原身上忠君爱国的精神和独立的人格个性,影响到后来的许多人,尤其是在漫长的以儒家思想为主体精神的中国封建社会里。比如,他的忠君精神,曾得到汉代司马迁、唐代杜甫的肯定和崇敬;他的独立人格,又得到唐代李白的深深敬佩。

读写一体

仿照《氓》,学习运用起兴手法

起兴手法,又叫“兴”。“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”(朱熹《诗集传》)就是说,先说其他事物,再说要说的事物。

它有起情、营造作品氛围、协调韵律、确定韵脚和音步、粘连上下文关系等作用。运用起兴手法还可使语言咏唱自由,行文显得轻快、活泼。

它一般用在诗章或各节的开头,是一种利用语言因素建立在语句基础上的“借物言情,以此引彼”的艺术表现手法。

1.像《氓》这样形成对照,诗意相连。

《氓》第三章前四句写桑叶鲜嫩,告诫斑鸠不要贪吃桑葚。这与后面六句劝说女子不要与男子沉迷于爱情形成对照,诗意相连。第四章前两句写桑叶由嫩绿变为枯黄,这与士由“信誓旦旦”变为“士贰其行”相对照,含有隐喻。

2.像《氓》这样激发联想,增强意蕴。

第三、四章起兴的诗句,用自然现象的变化来对照女主人公恋爱生活的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,激发读者联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。

微写作

下面两节诗歌是新文化运动先驱之一刘半农的《教我如何不想她》一诗的前两节。请模仿前两节,运用起兴的手法,再续写两节诗歌。

教我如何不想她

示例

本 课 结 束

第一单元

1 氓 离骚(节选)

单篇文本研读课

复合文本比较鉴赏课

目录索引

学习任务群 中华传统文化经典研习

单元人文 主题 诗的国度

《诗经》和《楚辞》是中国古典诗歌的源头,分别开启了现实主义和浪漫主义两大文学传统;汉乐府继承《诗经》开创的现实主义传统,在叙事诗方面取得了很高的成就,《孔雀东南飞》就是其中的杰出代表;唐诗是古典诗歌发展史上的又一高峰,李白和杜甫各领风骚;词是古典诗歌的新发展,到了宋代,词境逐渐拓展,技巧日臻成熟。

“枕上诗书闲处好,门前风景雨来佳。”品诗歌之美,赏人间风光,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵。

单元目标导引

学科素养目标 1.借助诵读,探寻诗意,品味诗歌之美,感受古人的哀乐悲欢,把握诗歌蕴含的传统文化精神,认识古典诗歌的当代价值。

2.结合以前所学,了解我国古典诗歌的发展脉络,并比较不同体裁的诗歌在节奏韵律、表现手法、艺术风格等方面的异同。

3.对作品内容、风格和表达作出恰当的评价,认识古典诗词对中华民族精神的重要影响。

4.撰写鉴赏文章,提高鉴赏古代诗歌的水平和议论性文章的表达能力。

学习目标 1.了解《诗经》《楚辞》的文学地位及对后代文学的影响。

2.掌握“赋、比、兴”的艺术手法和“楚辞”中“香草美人”的象征意义。

3.把握《氓》、《离骚》(节选)的主要内容、抒情形象和语言特色。

单篇文本研读课

氓

学习活动一 知人论世 梳理积累

作品简介

我国最早的诗歌总集——《诗经》 简介 《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇。先秦称其为“诗”,或取其整数称“诗三百”。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。《诗经》分为“风、雅、颂”三部分,内容上主要包括四个方面:①社会政治诗,对生活抒发感慨,对政治或赞美或

简介 讥讽、抨击;②爱情诗,歌颂美好的爱情;③史诗,记载民族的历史,歌颂祖先的功勋;④征役诗,反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,普遍运用“赋、比、兴”这三种表现手法。在结构上常用重章叠句、反复咏唱等手法来增强抒情效果。《诗经》是我国现实主义诗歌创作的源头,其思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深远的影响。

评价 《诗经》是中国古代的一部独具一格的百科全书。——费德林

作品背景

弃妇的觉醒决绝之歌——《氓》

《氓》是春秋时期的一首民歌。春秋初期封建生产关系尚处于萌芽阶段,封建思想意识还没有形成完整体系,当时青年男女交往比较自由。郑、卫一带的风俗更是浪漫,桑间濮上、城隅河畔,青年男女幽期密约、投桃报李,并常以诗歌互表衷肠。随着私有制的不断形成和父系社会体制的进一步确立,爱情不自由和男女不平等的社会问题渐渐产生和发展,《氓》就反映了这种情况。

相关常识

《诗经》“六义”

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风”又称“国风”,大都是当时各地流行的民谣,带有地方色彩,有诗160篇。“雅”是周代王畿地区的正声雅乐,分用于诸侯朝会的《大雅》和用于贵族宴享的《小雅》,有诗105篇。“颂”是贵族在宗庙中祭祀鬼神、赞美统治者功德的乐曲,在演奏时要配以舞蹈,有诗40篇。

“赋者,敷陈其事而直言之者也。”“比者,以彼物比此物也。”“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”“赋”即陈述铺叙,“比”就是比喻,“兴”即借助其他事物作为诗歌的发端,以引起所要咏叹的内容。

名家点评

1.《诗》三百,一言以蔽之,曰“思无邪”。——孔子

2.风人之诗,含蓄固其本体,若《谷风》与《氓》,恳款竭诚,委曲备至,则又无不佳。其所以与文异者,正在微婉优柔,反复动人也。——许学夷

3.现存先秦古籍,真赝杂糅,几乎无一

《诗经》故事

宋神宗年间,辽国派遣使者来中原,翰林学士苏东坡奉命招待。辽国使者出一联“三光日月星”,要苏东坡来对。辽国使者认为,这是副“绝对”。因为,联语中的数量词,一定要用数量词来对。上联用了个“三”字,下联就不能重复。而“三光”之下只有三个字,那么,无论你用哪个数目来对,下面跟着的字数,不是多于三,就是少于三。谁知,苏东坡略一思索,就对出下联“四诗风雅颂”。《诗经》中“雅”可分为“大雅”和“小雅”。此句妙在“四诗”只有“风、雅、颂”三个名称,却是“四诗”。

《诗经》名句

1.有匪君子,如切如磋,如琢如磨。——《诗经·卫风·淇奥》

2.风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜 ——《诗经·郑风·风雨》

3.桃之夭夭,灼灼其华。——《诗经·周南·桃夭》

4.巧笑倩兮,美目盼兮。——《诗经·卫风·硕人》

5.彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!——《诗经·王风·采葛》

6.人而无仪,不死何为!——《诗经·鄘风·相鼠》

7.投我以木瓜,报之以琼琚。——《诗经·卫风·木瓜》

8.皎皎白驹,在彼空谷。生刍一束,其人如玉。——《诗经·小雅·白驹》

9.战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。——《诗经·小雅·小旻》

10.靡不有初,鲜克有终。——《诗经·大雅·荡》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

交换

不是

商量

拖延

请

登上

残破

灾祸

财物,这里指嫁妆

不要

沉溺

脱身

陨落

浸湿

过错

不一致

没有

准则

没有

讥笑

伤感

边

快乐

违背

思考:回答相应的问题。

1.从“子无良媒”到“秋以为期”,表现了女主人公怎样的性格特点 这样写有什么作用

2.“乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言”写出热恋中的女子怎样的心理 表现了她怎样的形象特点

女主人公先言“子无良媒”,后又言“秋以为期”,表现了女主人公对爱情生活的勇敢追求,也表现了与“氓”私订终身的草率。这样写为下文的悲剧做了铺垫。

“乘”“望”两个动词,写出她的焦急和期盼;“泣涕涟涟”,写出她的失望和伤心;“载笑载言”,写出她的欣喜和激动。这几句充分表现了热恋中的女子率真、痴情的形象特点。

3.“桑之未落,其叶沃若”“桑之落矣,其黄而陨”运用了什么手法

4.女主人公婚后遭受了哪些痛苦 请用简明的语言从三个方面加以概括。

这四句话运用了比兴手法。前两句以桑叶新鲜润泽的自然情状喻女子年轻貌美之情状,引出对女子的劝告。后两句运用比兴手法,既引起联想,增强意蕴,又引发下文对女主人公年老色衰、惨遭抛弃的叙述。

①丈夫“二三其德”的背叛;②“靡室劳矣”“夙兴夜寐”的家务劳苦;③“兄弟不知,咥其笑矣”,无人倾诉的孤独无助。

5.“兄弟不知,咥其笑矣”的情节在诗歌中有什么作用

娘家兄弟不但不同情她,反而讥笑她,这更增加了女子的痛苦。这也反映出那个时代人的爱情观、婚姻观和女子在爱情中和社会中的弱势地位。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)汉族传统的婚礼章程指从议婚至完婚过程中的六种礼节,即纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。《氓》中与“纳吉”相关的两句是“ , ”。

(2)在《氓》中,表现女子悔恨多于忧伤、决绝而不留恋的刚烈性格的句子是“ , ”。

(3)在《氓》中写女子与男子少时多欢聚,“ ”;而当年的海誓山盟,现在却“ ”。

(4)《氓》中“ , ”两句,以桑叶的枯黄、凋零起兴,来暗示女子容颜衰老被无情抛弃的悲惨命运。

尔卜尔筮 体无咎言

反是不思 亦已焉哉

言笑晏晏

不思其反

桑之落矣 其黄而陨

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

(1)于嗟鸠兮,无食桑葚(“无”同 , )

(2)士之耽兮,犹可说也(“说”同 , )

(3)淇则有岸,隰则有泮(“泮”同 , )

·

·

·

“毋”

不要

“脱”

摆脱、脱身

“畔”

边、岸

2.一词多义

动词,说话

名词,言语

助词,无实义

助词,无实义

动词,思考

动词,料想

助词,无实义

介词,把

连词,用来

动词,愿,请

副词,将要

连词,表假设

助词,加强语气

动词,充满

动词,承载

名词,年

3.古今异义

(1)送子涉淇,至于顿丘。

古义: 。

今义: 。

(2)将子无怒,秋以为期。

古义: 。

今义: 。

(3)自我徂尔,三岁食贫。

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

到,到达

表示达到某种程度或另提一事

把……当作

认为

多年

三岁的年龄

4.词类活用

(1)其黄而陨( )

(2)士贰其行( )

(3)二三其德( )

(4)夙兴夜寐( )

5.特殊句式

(1)将子无怒,秋以为期( )

(2)士也罔极,二三其德( )

·

·

·

·

·

·

形容词活用为动词,变黄

数词活用为动词,不专一、有二心

数词活用为动词,意思是反复无常,感情不专一

名词作状语,在早晨,在夜里

宾语前置句,应为“以秋为期”

主谓倒装句,应为“其德二三”

6.成语积累

“勤劳”一族成语

夙兴夜寐:早起晚睡,形容勤劳。

披星戴月:形容早出晚归,辛勤劳动,或昼夜赶路,旅途劳顿。

兀兀穷年:一年到头辛苦劳动,勤劳不懈。

克勤克俭:既能勤劳,又能节俭。

坐以待旦:坐着等天亮。形容做事十分勤勉。

问题探究

1.结合诗歌内容,说说《氓》中女主人公的心理前后发生了怎样的变化。

时期 心理状态 分 析

恋爱时 热情,幸福。 ①

一、二两章写的是女主人公追忆当年恋爱、结婚的经过。如“不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言”描写的是处于热恋中的女主人公的情状。

时期 心理状态 分 析

结婚后 ② 三、四两章写的是女主人公以追悔的口吻发出悲伤的感叹。“女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。”女主人公的言行并无什么过错,而男主人公却朝三暮四,纵其心欲,无所顾忌。反思这段无望的婚姻,女主人公有对丈夫的怨恨、斥责,更有沉痛的人生感悟:“士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!”

怨恨,

沉痛。

时期 心理状态 分 析

被弃后 清醒,刚烈。 ③

五、六两章写的是女主人公回顾自己婚姻失败的原因,她悔恨,但是不哀伤。“静言思之,躬自悼矣”就是她当时心理的写照,她主动喊出了“反是不思,亦已焉哉”,果断地从感情的旋涡中抽身而出,冷静而清醒,坚强而果断。

2.《氓》中运用了大量的对比手法来表现人物的性格,请结合诗歌内容简要分析。

提示 ①女主人公婚前是“不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言”“总角之宴,言笑晏晏”,表现了她的纯真热情以及对爱情的渴望;婚后是“夙兴夜寐,靡有朝矣”“兄弟不知,咥其笑矣。”,表现了婚后生活的辛苦和遭受的耻辱。②“氓”婚前是“氓之蚩蚩”,婚后是“女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德”“言既遂矣,至于暴矣”,突出了他的不专一和粗暴。③对比衬托出男女对爱情的不同态度,从而告诫天下女子不要沉溺于爱情之中。

3.《氓》中女主人公对于男主人公的称呼在不断变化,试分析称呼变化与女主人公感情变化二者之间的联系。

提示 ①“氓”,意为“民”“外来的百姓”,这里指诗中的男主人公。女主人公一开始时用叙述语气称男主人公为“氓”,是因为双方的婚姻关系未定,感情还较疏远。②“子”是对古代男子的美称,当面称对方为“子”,表示尊重、客气、有礼貌,也透露出女主人公愿意与男主人公建立婚姻关系的愿望。③“复关”借指住在复关的那个人,用地名代人名,流露出热恋中的女主人公对男主人公的热烈思念。④“尔”是第二人称代词,直呼对方,是因为女主人公明白双方的婚姻关系已定,感情的距离已拉近,这样称呼更加亲切。⑤“士”是指未婚男子,女主人公在遭遇婚姻的不幸后,深刻反思,用“士”来称呼丈夫,合身份,讲究礼节,却也包含着嘲讽的意味。

4.请赏析《氓》一诗中运用的比兴手法及其作用。

提示 ①诗歌第三章以传统的比兴手法开头,写“桑之未落,其叶沃若”,先以茂盛的桑树写照自己的青春,继而又以诱人的桑葚比喻令人沉醉的爱情,把恋爱中的少女比作贪食而快乐的斑鸠,谆谆告诫之:不能沉溺于爱情,否则,结局悲惨,悔之晚矣。第四章紧承上一章,开头就是“桑之落矣,其黄而陨”,以树木的枯萎凋零比喻被流年带走的青春。曾经光彩照人的少女在岁月中蹉跎了美丽的容颜,再加上婚后长期过着吃苦受贫的生活,被弃的命运此时自然降临到了她的头上。三、四两章用起兴的诗句,以树木荣枯来对照女主人公容颜的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,借此抒发女主人公对丈夫喜新厌旧行为的怨愤。②最后一章中用“淇则有岸,隰则有泮”比喻女主人公的不幸无边无涯。“隰”是随处可见的低湿的地方,“淇”则是女主人公与“氓”婚前幽会时、结婚时及被弃后所必经的河流,用来作比,非常恰切且更见深意。这样既激发读者的联想,又增强意蕴,产生了形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。

5.结合诗歌,请简要分析《氓》中叙事与抒情相融合的特点。

提示 ①《氓》前两章回忆求婚和成亲,是叙事,但叙事中又带有抒彩。叙说恋爱过程时,叙事中有依恋和抚慰,有挚爱和纯情,充满着恋爱的喜悦感和幸福感。鲜明的抒彩,使得女主人公对自己恋爱生活的追忆饱含着回味不尽的甜蜜和欢欣。②第三到五章诉说婚后的遭遇,抒情兼有叙事,是叙事与抒情的融合。第四、五章,被休弃的女主人公在诉说心中的悲愤,议论兼抒情,指控“氓”的背信弃义,倾吐满腔的愤愤不平。第五章一章十句,连用了六个表示感叹语气的“矣”字作句尾,使得这一章的抒情性胜过了叙事性。③最后一章是女主人公在对婚前相爱的追忆中诉说内心的痛苦和无奈,是女主人公被抛弃后的反思,是对世间年轻姐妹们的语重心长的告诫。在这首诗中,叙事中带有感彩,抒情强化了人物形象,诗歌的叙事性、抒情性和形象性,得到了有机结合。

思路整合

主题归纳

《氓》从一个女子自述的角度,讲述了她从恋爱到结婚再到被抛弃的婚恋悲剧,展现了女子从情意绵绵到悲伤无助,再到激愤决绝的心路历程,表达了女子对始乱终弃的“氓”的怨恨和批判,反映了当时妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望,深刻反映了我国古代妇女在恋爱和婚姻问题上受压迫和损害的现象。

离骚(节选)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

无私无畏、高洁伟大的爱国诗人——屈原 简介 屈原(约前340—前278),战国时期楚国人。屈原早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。屈原是中国历史上一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,他是“楚辞”的创立者和代表者,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖”。屈原的出现,标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。

作品 《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。

评价 屈原是中国历史上唯一有充分条件称为人民诗人的人。——闻一多

作品背景

忧愁幽思之歌——《离骚》

屈原因出身于贵族家庭,又明于治乱、娴于辞令,故而早年深受楚怀王的宠信,位至左徒、三闾大夫。屈原为实现楚国的统一大业,对内积极辅佐楚怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现国富兵强、威震诸侯的局面。但由于上官大夫等人的嫉妒,屈原遭到一群小人的诬陷,屈原因反对楚怀王与秦国订立盟约,被楚怀王放逐。《离骚》就是屈原在流放期间所作的一首长篇抒情诗。

相关常识

楚 辞

“楚辞”是战国时期兴起于楚国的一种诗歌形式,亦称“楚辞体”。楚辞中最有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以后人也有用“骚”指代楚辞的,故又称“骚体”。楚辞是发源于中国江淮流域楚地的歌谣,在语言形式上,突破了《诗经》以四字句为主的格局,句法参差错落,灵活多变;句尾多用“兮”字以助语势,造成跌宕起伏、一唱三叹的韵致,富有抒情成分和浪漫色彩。楚辞的出现标志着我国文学史上诗歌的新发展,是《诗经》以后的一次诗体创新和解放。

而《楚辞》是西汉刘向编辑的收录屈原、宋玉等人诗歌的一本诗歌总集。

名家点评

1.膺忠贞之质,体清洁之性,直若砥矢,言若丹青,进不隐其谋,退不顾其命,此诚绝世之行,俊彦之英也。——王逸

2.较之于《诗》,则其言甚长,其思甚幻,其文甚丽,其旨甚明,凭心而言,不遵矩度……其影响于后来之文章,乃甚或在三百篇以上。——鲁迅

3.继吴起之后,在楚国主张变法的政治家就是屈原。他是在楚国推行“法治”的政治家,是一个黄老之学的传播者。他在文学方面成就太大了,所以他的政治主张和哲学思想为他的文学成就所掩。其实他的文学作品也都是以他的政治主张和哲学思想为内容的。他的文学作品之所以伟大,正是因为它有这样的内容。——冯友兰

作者名句

1.独立不迁,岂不可喜兮……苏世独立,横而不流兮。——《九章·橘颂》

2.悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。——《九歌·少司命》

3.举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。——《楚辞·渔父》

4.与天地兮同寿,与日月兮同光。——《九章·涉江》

5.朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。——《楚辞·离骚》

6.愿岁并谢,与长友兮。——《九章·橘颂》

7.帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——《九歌·湘夫人》

8.尺有所短,寸有所长;物有所不足,智有所不明;数有所不逮,神有所不通。

——《楚辞·卜居》

9.新沐者必弹冠,新浴者必振衣。——《楚辞·渔父》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

正当

观察

赐给

加

光阴似箭

采摘

久留

有才德、有作为的人

法度

前驱

叹息

崇尚

约束

白芷

纵然

多次死去

荒唐

毁谤

违背

迎合讨好

走投无路

突然

责备

推崇

暂且

遭受

加高

加长

减损

放眼观看

更加

显著

美好

思考:回答相应的问题。

1.作者在《离骚》的开篇突出了什么内容 这样写有什么作用

①高贵的出身——是楚王同姓之臣,与楚王是同根,楚国是“我”的祖国,爱国是“我”的本分,对楚国的兴亡负有义不容辞的责任。②降生在一个祥瑞的时辰(寅年寅月寅日),像是负有上苍的使命来到人世。③被赐予美好的名字。

无论从哪一方面讲,他都应该成就一番大业,都应该是楚国政治舞台上极其重要的人物。

2.“香草”“美人”是《离骚》中最引人注目的两类意象。请分析文中的相关意象。

①“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”,用采摘江离、白芷,披挂秋兰比喻修身养性。②“朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽”,用木兰和宿莽比喻内在的美好品德。③“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”,用美人代指有才德、有作为的人。

3.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《离骚》一诗中,诗人通过“ , ”两句直抒胸臆,表达自己对美好德行的追求至死不改。

(2)在《离骚》中,作者不愿意违背原则取悦他人,这使他陷入了失意与困窘之中,他用“ , ”两句直接抒发了自己的孤独烦闷。

(3)屈原《离骚》中“ , ”两句表明古代圣贤推崇为人清白、献身正道的精神,这种精神对于后世的文人政客有着深远的影响。

(4)屈原在《离骚》中写自己因太注重修身而受到不公正待遇的句子是“ , ”。

亦余心之所善兮 虽九死其犹未悔

忳郁邑余侘傺兮 吾独穷困乎此时也

伏清白以死直兮 固前圣之所厚

既替余以蕙 兮 又申之以揽茝

4.屈原因为“蕙 ”“揽茝”被贬,反映出怎样的现实

5.赏析“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,体会作者的情感。

“蕙 ”“揽茝”比喻屈原对美好品德的追求。屈原受到不公正的待遇,原因是追求美德,洁身自好,反映出屈原与周围群小之间的尖锐冲突和君王不分清浊、不辨忠奸的昏庸。

这两句表明屈原志向不改、坚贞不屈,真可谓一条铁骨铮铮的汉子。屈原最不能容忍的是那群无耻小人对他的恶毒诬蔑,他下决心不和他们同流合污。在这里,屈原清楚地预感到了自己的结局,但他并不后悔自己的选择。

6.如何理解“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”这两句的含义

7.“鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安”这几句用了什么修辞手法 表达了怎样的感情

在这里诗人成了一个美丽却遭逢不幸的女子形象。她天性爱美,喜欢用芳洁的香草修饰自己,却遭到众女的嫉妒和诽谤。这两句是屈原“香草美人”式抒情手法的体现,写出了君王的糊涂荒唐和群小对自己的诬陷,表现了自己的高洁人格。

比喻。用“鸷鸟”和凡鸟的“不群”、“方枘”和“圆凿”的不“周”,比喻自己和世俗小人难以“相安”,从而进一步指出自己和群小之间的矛盾是不可调和的,表达了诗人不与群小同流合污的决心。

8.赏析“民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩 ”

这几句诗所表现出的诗人的自知之明、自谋之熟、自勉之严、自决之勇,令人感慨万分。通过情感的抒发,诗人将构成自己心灵世界悲剧性冲突的两个方面——理想与现实的对立、进取与退隐的对立,初步展现出来,继之又更加坚定地作出了选择。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)屈原在《离骚》中表明自己在朝中被指责,不如重新换上当初的服装退隐的句子是“ , ”。

(2)《离骚》中写屈原用荷叶、荷花做衣服表明自己高洁追求的句子是“ , ”。

(3)屈原在《离骚》中表明即使无人了解自己也无所谓,只要自己内心坚定不移地追求美好的语句是“ , ”。

(4)《离骚》中用雄鹰和凡鸟不合群来比喻说明自己绝不随波逐流的诗句是“ , ”。

进不入以离尤兮 退将复修吾初服

制芰荷以为衣兮 集芙蓉以为裳

不吾知其亦已兮 苟余情其信芳

鸷鸟之不群兮 自前世而固然

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

(1)扈江离与辟芷兮(“辟”同 , )

(2)来吾道夫先路(“道”同 , )

(3)偭规矩而改错(“错”同 , )

(4)何方圜之能周兮(“圜”同 )

(5)伏清白以死直兮(“伏”同 , )

(6)芳菲菲其弥章(“章”同 , )

·

·

·

·

·

·

“僻”

僻静、幽静

“导”

引导

“措”

举措

“圆”

“服”

保持

“彰”

显著

2.一词多义

动词,加长

名词,长度

形容词活用为动词,以为是好的

动词,擅长

动词,交好,友善

连词,虽然

连词,即使

主谓之间,取消句子独立性

代词,我

定语后置的标志

副词,确实

形容词,诚实

动词,信任

动词,同“伸”,伸张

动词,讲信用

动词,相信

3.词类活用

(1)余虽好修姱以 羁兮( )

(2)謇朝谇而夕替( )

(3)鸷鸟之不群兮( )

(4)何方圜之能周兮( )

(5)高余冠之岌岌兮( )

(6)伏清白以死直兮( )

(7)屈心而抑志兮( )

·

·

·

·

·

·

·

·

名词用作动词,束缚,约束

名词作状语,在早上,在晚上

名词活用为动词,结为一群

名词活用为动词,合

形容词活用为动词,加高

动词的为动用法,为……而死

动词的使动用法,使……受委屈,使……受压抑

4.古今异义

(1)恐美人之迟暮

古义: 。

今义: 。

(2)怨灵修之浩荡兮

古义: 。

今义: 。

(3)固时俗之工巧兮

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

有才德、有作为的人

美貌的女子

荒唐

水势大;②形容广阔或壮大

善于取巧

(工艺品、诗文、书画)细致,精巧

(4)偭规矩而改错

古义: 。

今义: 。

(5)吾独穷困乎此时也

古义: 。

今义: 。

(6)宁溘死以流亡兮

古义: 。

今义: 。

(7)自前世而固然

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

·

·

改变措施

改正错误

走投无路

生活贫穷,经济困难

随流水消逝

因灾害或政治原因而被迫离开家乡或祖国

本来如此

①连词,表示承认甲事实,也不否认乙事实;②表示承认某个事实,引起下文转折

5.特殊句式

(1)肇锡余以嘉名( )

(2)纫秋兰以为佩( )

(3)恐年岁之不吾与( )

(4)又申之以揽茝( )

(5)高余冠之岌岌兮( )

(6)长余佩之陆离( )

(7)虽体解吾犹未变兮( )

状语后置句

省略句

宾语前置句

状语后置句

定语后置句

定语后置句

被动句

6.成语积累

“高洁人格”一族成语

(1)蕙心纨质:比喻女子纯洁、高雅。蕙,香草。纨,洁白的细绢。

(2)鸿俦鹤侣:鸿、鹤皆为群居高飞之鸟,因用以比喻高洁、杰出之辈。

(3)琼枝玉树:指披上冰雪的树木。也比喻品格高洁的人。

(4)沅芷澧兰:本指生于沅、澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物。芷,一本作“茝”。澧,一本作“醴”。

(5)志洁行芳:志向高洁,品行端正。

(6)不同流俗:与世俗习气不同。形容品德高尚。流俗,流行的习俗。

(7)风骨峭峻:形容人的品格高尚,很有骨气。风骨,人的品格、骨气。峭峻,山又高又陡。

(8)怀瑾握瑜:胸怀手握美玉,比喻人有高尚纯洁的品德。

问题探究

1.分析下列诗句表现出的诗人的高尚品德和爱国情怀,根据提示完成下面的表格。

诗 句 品德和情怀

伏清白以死直兮,固前圣之所厚 ①

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也 ②

民生各有所乐兮,余独好修以为常 ③

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔 ④

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰 忧国忧民,热爱祖国

刚正不阿,一身正气

疾恶如仇,不同流合污

洁身自好,自我完善

坚持真理,献身理想

2.比兴手法不是《诗经》的专利,在《离骚》中也有“香草美人”之喻。请根据提示完成下面的表格。

本 体 喻 体 表达效果

蕙 、蛾眉、兰皋、芰荷、芙蓉、芳、繁饰 ①

④

众女 小人 鸷鸟 ② 方 ③ 圜 世故圆滑的人 高尚的节操,美好的品行,崇高的理想

君子

正直端方的人

这些词既增加了诗歌的文学色彩,又形成了鲜明的对照,给读者以较深刻的印象。这种写法,形象鲜明,情感意识强烈,使诗歌充满浓厚的浪漫主义色彩

3.阅读《离骚》(节选),说说本诗是如何在叙事中抒发感情的。请结合诗歌加以赏析。

提示 ①本诗中的叙事具有浪漫主义特征,在叙事中隐含抒情。如“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”,隐喻的叙述饱含诗人复杂的内心情感。②诗人在行文中有着相当强烈的政治倾向,但并未直接议论、抒情,而是通过比兴的手法,使读者从具体的形象画面中感受到各色人物,并表达自己的政治主张。③本诗叙事并非连贯、完整的,不具体、不完整的叙事成分被巧妙地镶嵌在诗人的抒情当中,如“既替余以蕙 兮,又申之以揽茝”,继而抒情“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”,接下来诗人又开始叙述朝中小人如何排挤自己,诗人以浪漫的叙事抒写了自己心中无以承受的满腔悲情,使叙事具有强烈的艺术感染力。

4.诗中运用了哪些方法来增强语言的韵律感、音乐性

提示 ①押韵。根据上古音韵系统,《离骚》是隔句用韵的。如“余虽好修姱以革几羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙 兮,又申之以揽茝”中,“替”“茝”是韵脚;“固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”中,“错”“度”是韵脚。②在句中普遍使用“兮”字。“兮”字是语气助词,没有实在意义。在这首诗里,一般是两句合起来表达一个完整的意思,“兮”用在上下句之间,增加了停顿,增强了诗歌的节奏感。③大量使用对偶句。一个完整诗句里上、下句构成对偶,如“既替余以蕙纟襄兮,又申之以揽茝”。两个完整诗句的上、下句分别构成对偶,这种对偶形式也叫错综对,如“固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”。上、下句内部各自构成对偶,上、下句之间也构成对偶。如“屈心而抑志兮,忍尤而攘诟”。④多用双声词及叠音词。如“革几羁”“郁邑”“侘傺”“陆离”等是双声词,“岌岌”“菲菲”等是叠音词。

主题归纳

本诗叙述诗人的身世,表明心志,回顾自己因洁身自好、坚持正义而受到小人的猜疑、造谣、中伤,处于被君主疏远的困厄处境。诗人一方面表明誓死不和小人同流合污的决绝态度,另一方面设想自己退隐后将更加努力地培养自己的美好品德。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究一 鉴赏《氓》与《离骚》(节选)的比兴手法

《诗经》和《楚辞》在我国文学史上地位崇高,影响深远。《氓》和《离骚》(节选)分别选自这两部作品,学习时要注意比较作品不同的艺术手法,认识中国诗歌的抒情传统。两首诗都运用了比兴的手法,诵读时要注意品味相关诗句,体会其表达效果。

1.阅读《氓》和《离骚》(节选),请你从两篇诗歌中找出一些运用比兴手法的例子,并简要分析其寓意。

提示 《氓》:“桑之未落,其叶沃若”“桑之落矣,其黄而陨”。寓意:用桑叶的状态来比拟女子容颜的润泽和衰老。

《离骚》(节选): “众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,以“蛾眉”来比拟自己的美德,以“众女”肆意造谣中伤比拟朝臣对自己的造谣中伤;“鸷鸟之不群兮,自前世而固然”,“鸷鸟”指鹰、雕一类凶猛的鸟,猛禽不与凡鸟同群,比拟诗人不与小人同流合污;“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”,所写的衣着、佩饰都比拟诗人的美德;“佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章”,比拟诗人的品德更加高洁。

2.《氓》和《离骚》(节选)中都运用了比兴手法,但又有所不同。结合诗歌内容,请你简要分析。

提示 《诗经》中的“比”往往比较简单,即“以彼物比此物”;“兴”往往在诗的开篇,“先言他物以引起所咏之词也”,对全诗起着标示主题、烘托气氛的作用。相对而言,《诗经》中的“比”和“兴”是分离的,而屈原则把《诗经》中的“比”与“兴”有机地结合起来,采取了“比”的手法发挥了“兴”的作用,使其具有象征的功能。在《离骚》中,诗人已经不再单纯地考虑事物的自然属性,不再追求自然事物与思想感受之间的简单对应关系;而是把本体和喻体混为一体,融合在统一的艺术形象中,并通过想象和虚构创造出一个饱含感情的艺术境界,构成一个五彩纷呈、出神入化的象征体系。

任务探究二 比较《氓》与《离骚》(节选)的艺术风格

《诗经》和《离骚》代表着先秦诗歌的最高成就,它们是古典诗歌之祖,也是中国文学之源。这两大源头都是中国古代人民灵魂的回响,都是中国人诗意生活的体现,共同将中国写成了诗歌的国度。

3.请对比《氓》与《离骚》(节选),填写下面的表格,从诗体、人物形象、语言风格、表现手法等方面比较两首诗作。

对比角度 主题 诗体 人物形象 语言风格 表现手法

《氓》 讲述了古代婚姻爱情的悲剧故事 ① 忠诚坚贞、吃苦耐劳、坚强刚毅的弃妇形象 语言简洁、精练,体现了民歌的特点,质朴而有活力 普遍运用“赋、比、兴”的艺术手法,兴兼比的特点更为突出;另外大量使用对比的修辞手法

叙事诗

对比角度 主题 诗体 人物形象 语言风格 表现手法

《离骚》 (节选) 抒写诗人政治斗争失败后的苦闷情怀 抒情诗 修身洁行、品德高尚、疾恶如仇、坚守理想、矢志报国的爱国诗人形象 语言华美、凝练,富于幻想色彩,瑰丽奇特、绚烂多彩 ②

铺陈描叙,大量运用“香草美人”的比兴、象征手法

4.请结合我们学习的《氓》和《离骚》(节选)以及有关的课外知识,比较《诗经》和《楚辞》的不同之处。

不同点 《诗经》 《楚辞》

诗歌样式不同 ① 以杂言为主,善于渲染,辞藻繁丽,很重视修饰美。

整体风格不同 运用现实主义手法,以朴素简洁见长,表现出关注现实的热情、强烈的政治和道德意识、真诚积极的人生态度。

②

以四言为主,几句独立成章,其间杂有二言至八言不等,有很强的节奏感。

运用浪漫主义手法,以华丽飘逸见长,突出表现在诗人驰骋想象,糅合神话传说、历史人物和自然现象编织幻想的境界。

主题阅读

屈原——面向风雨的歌者

穿越岁月的河流,还有什么痕迹不被淹没 还有什么东西能够沉淀 唯有《诗经》,美到心碎,惊艳了时光!唯有屈原,一个忠贞而高尚的灵魂,一个忧国忧民的诗人,一个美到极致的才子,成为我们的文化胎记,无法磨灭。

屈原是一本大书,可以让我们代代翻阅而不能尽其义。物质存在的屈原在公元前278年即已死去,但精神的屈原却永在生长,且日益枝繁叶茂,硕果累累,荫庇滋养着吾国吾民的精神家园。

屈原的代表作《离骚》,简单地说,既是对士之朝秦暮楚式自由的否定,也是对士之“弃天下如弃敝屣”的自由的否定,同时也标志着另一种观念的建立:“忠”。令人稍感吃惊的是,正是这样一位向君权表忠的人,一种桀骜不驯的个性精神却表现得尤其强烈而突出。正是这种矛盾现象,使得屈原几乎在所有时代都会得到一部分人的肯定,又得到另一部分人的否定。

《离骚》中的句子,充斥着“恐”“太息”“哀”“怨”……骚者,哭也!为时光哭,为生命短暂哭,为短暂的生命里不尽的痛苦、失意哭。注意,他诗中的“民”,也就是“人”,“民生”即“人生”,“民心”即“人心”。他开始从“人”的角度、“人”的立场来表达愤怒,提出诉求。我们知道,《诗经》中的愤怒,往往是道德愤怒,是集体的愤怒;而屈原的愤怒,虽然也有道德的支撑,但却是个人的愤怒。屈原很执着地向我们诉说着他受到的具体的委屈:他政治理想的破灭,楚怀王如何背叛了他,顷襄王如何侮辱他,令尹子兰与靳尚如何谗毁他……从他的诗中,我们读出了人生的感慨,读出了人的命运,读出了一个不愿屈服的人所感受到的人生困窘,一个保持个性独立意识的人所受到的压迫甚至迫害。

如果说,讲究“乐而不淫,哀而不伤,怨而不怒”的《诗经》,其人生感受的尖锐性大有挫折而略显迟钝的话,那么,怒形于色、被班固批评为“露才扬己”的屈原,则以其“发愤以抒情”(《惜诵》)、“自怨生”(司马迁)的诗歌,向我们展示了当个性在面对不公与伤害时,是何等锋利而深入。这种锋利,一方面当然是对社会的切割;而更重要的,是对自己内心的血淋淋的开剥。伟大的个性,便从这血泊中挺身而起。

“曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。”(《离骚》)

在《离骚》《九章》等作品中,我们看到了一个泪流满面的诗人;看到了一个时时在掩面痛哭的诗人;看到了一个面向风雨“发愤以抒情”,又对人间的邪恶不停诅咒的诗人;看到了一个颜色憔悴、形容枯槁、行吟泽畔、长歌当哭、以泪作诗的诗人!

《诗经》的俗世精神很了不起,但从另一方面看,这种俗世精神恰恰消解了个人的意义,阻碍了个性的张扬。它入世的深度恰恰减少了个性的深度。而屈原,在以不堪一击的个体面对命运时,他的个性在绝望中显示的高度、深度与完美却是前所未有的。

在中国古代,像《离骚》这样华丽的交响乐实在太少。单从篇幅上讲,它是中国古代诗歌史上最长的一篇。作为抒情诗,能展开如此宏大的篇章,不能不令人叹服屈原本人思想和个性精神的深度和广度。同时,我们也必须注意到它形式上的特点。正是由于他自设情节,使得一首抒情诗才能像叙事诗那样逐层打开。抒情诗有了“情节”,也就必然是象征的、隐喻的。所以,象征和隐喻也是《离骚》的主要艺术手法,比起《诗经》的比兴,屈原“香草美人”的系统性设喻,与上天入地、求女占卜等自设情节的使用,是一次巨大的飞跃。

不管怎么说,屈原是中国历史上第一位伟大的诗人。《诗经》中可考的作者也有多位,但我总觉得,《诗经》之伟大,乃是整体之伟大。如果拆散开来,就每一首诗而言,可以说精致、艺术、有个性,但绝说不上“伟大”。“伟大的诗人”须有伟大的人格精神,可以滋溉后人;须有绝大的艺术创造,可以标新立异,自成格式,既垂范后人,又难以为继。应该说,在这两点上,屈原都当之无愧。

阅读思考

1.请对文中画横线句子的表达效果作简要赏析。

①整体运用排比的修辞手法,语势连贯,大气磅礴。②语句饱含感情,痛苦、绝望、愤怒、坚忍的屈原的形象跃然纸上,酣畅淋漓地抒发出作者对屈原无限的崇敬和颂扬之情。③局部词语的使用具有鲜明的形象性和表现力,如“泪流满面”“掩面痛哭”,以形写心;如“面向风雨”,既扣文题,又用双关,意蕴丰富,文韵隽永。

2.把《离骚》和《诗经》进行比较,是本文的显著特色。作者是从哪些方面进行比较的 请纵观全文,分条概括。

(1)内容(或情感)上:①《离骚》从人的角度、立场来表达个人愤怒。②《诗经》表达的是集体愤怒、道德愤怒和俗世精神。

(2)技巧(或表现手法)上:①《离骚》中自设情节,多运用象征和隐喻(或系统性设喻)的艺术手法。②《诗经》中多用比兴手法。

(3)成就(或影响)上:①《离骚》含有伟大的人格精神,是绝大的艺术创造。②《诗经》整体伟大,其中每一首诗可以说精致、艺术、有个性,但说不上“伟大”。

3.根据本文内容和有关文史知识,请举例并简要阐述“精神的屈原”“荫庇滋养着吾国吾民的精神家园”。

屈原身上忠君爱国的精神和独立的人格个性,影响到后来的许多人,尤其是在漫长的以儒家思想为主体精神的中国封建社会里。比如,他的忠君精神,曾得到汉代司马迁、唐代杜甫的肯定和崇敬;他的独立人格,又得到唐代李白的深深敬佩。

读写一体

仿照《氓》,学习运用起兴手法

起兴手法,又叫“兴”。“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”(朱熹《诗集传》)就是说,先说其他事物,再说要说的事物。

它有起情、营造作品氛围、协调韵律、确定韵脚和音步、粘连上下文关系等作用。运用起兴手法还可使语言咏唱自由,行文显得轻快、活泼。

它一般用在诗章或各节的开头,是一种利用语言因素建立在语句基础上的“借物言情,以此引彼”的艺术表现手法。

1.像《氓》这样形成对照,诗意相连。

《氓》第三章前四句写桑叶鲜嫩,告诫斑鸠不要贪吃桑葚。这与后面六句劝说女子不要与男子沉迷于爱情形成对照,诗意相连。第四章前两句写桑叶由嫩绿变为枯黄,这与士由“信誓旦旦”变为“士贰其行”相对照,含有隐喻。

2.像《氓》这样激发联想,增强意蕴。

第三、四章起兴的诗句,用自然现象的变化来对照女主人公恋爱生活的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,激发读者联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。

微写作

下面两节诗歌是新文化运动先驱之一刘半农的《教我如何不想她》一诗的前两节。请模仿前两节,运用起兴的手法,再续写两节诗歌。

教我如何不想她

示例

本 课 结 束