4 望海潮 扬州慢--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共67张PPT)

文档属性

| 名称 | 4 望海潮 扬州慢--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共67张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 15:23:26 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

第一单元

4 望海潮 扬州慢

单篇文本研读课

复合文本比较鉴赏课

目录索引

学习目标 1.把握两首词的创作背景,斟酌字句,积累词语,品味其中丰富的意蕴。

2.比较赏析两首词,揣摩意象,体察意境,探究虚实相生等艺术手法的运用。

3.体会城市荣衰兴败折射历史的兴亡悲情和词人的爱国情怀。

单篇文本研读课

望海潮(东南形胜)

学习活动一 知人论世 梳理积累

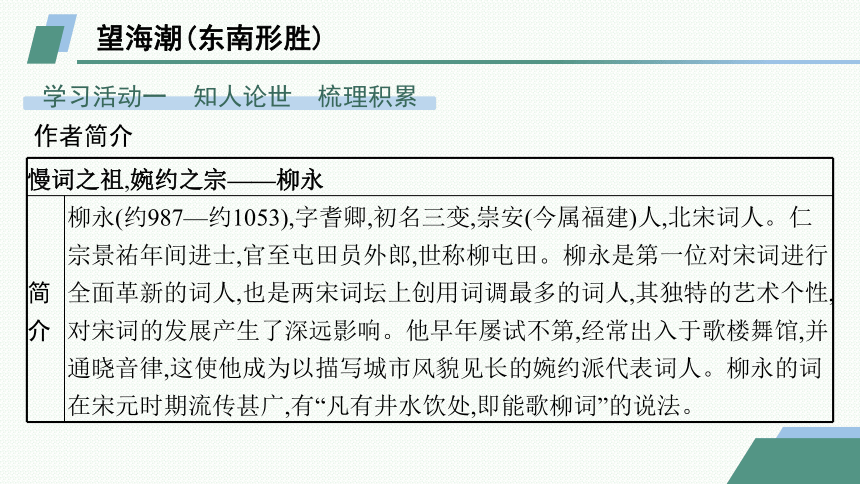

作者简介

慢词之祖,婉约之宗——柳永 简介 柳永(约987—约1053),字耆卿,初名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。仁宗景祐年间进士,官至屯田员外郎,世称柳屯田。柳永是第一位对宋词进行全面革新的词人,也是两宋词坛上创用词调最多的词人,其独特的艺术个性,对宋词的发展产生了深远影响。他早年屡试不第,经常出入于歌楼舞馆,并通晓音律,这使他成为以描写城市风貌见长的婉约派代表词人。柳永的词在宋元时期流传甚广,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”的说法。

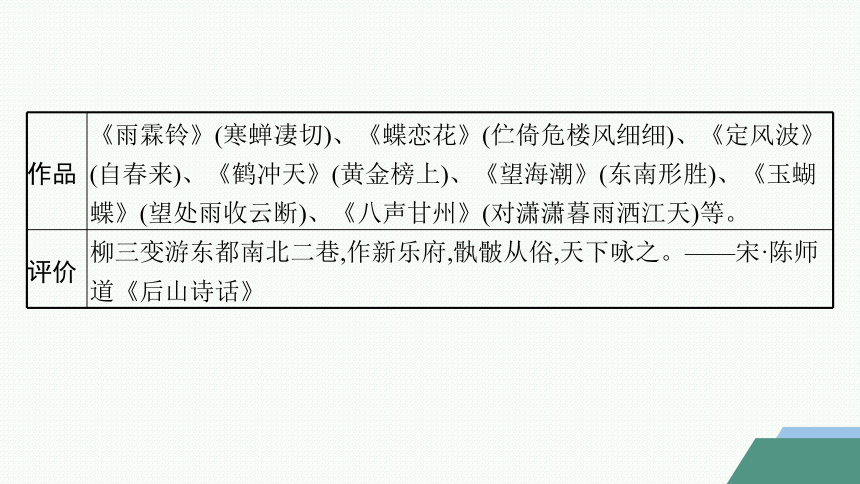

作品 《雨霖铃》(寒蝉凄切)、《蝶恋花》(伫倚危楼风细细)、《定风波》(自春来)、《鹤冲天》(黄金榜上)、《望海潮》(东南形胜)、《玉蝴蝶》(望处雨收云断)、《八声甘州》(对潇潇暮雨洒江天)等。

评价 柳三变游东都南北二巷,作新乐府,骫骳从俗,天下咏之。——宋·陈师道《后山诗话》

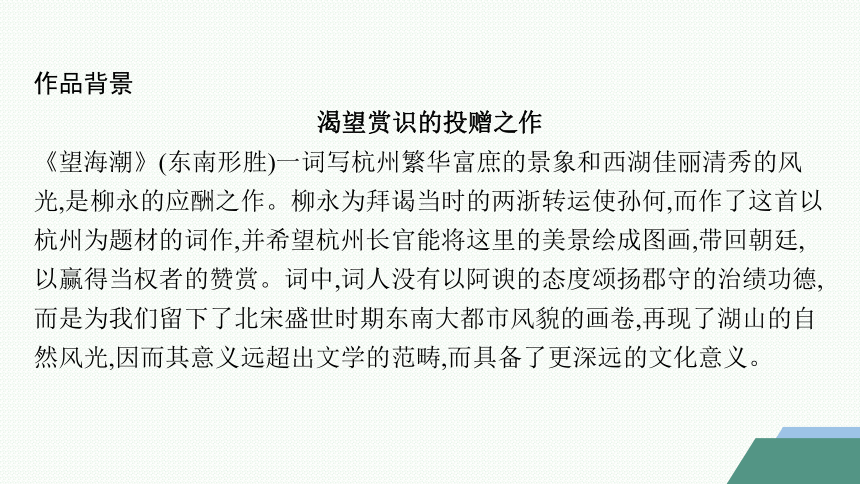

作品背景

渴望赏识的投赠之作

《望海潮》(东南形胜)一词写杭州繁华富庶的景象和西湖佳丽清秀的风光,是柳永的应酬之作。柳永为拜谒当时的两浙转运使孙何,而作了这首以杭州为题材的词作,并希望杭州长官能将这里的美景绘成图画,带回朝廷,以赢得当权者的赞赏。词中,词人没有以阿谀的态度颂扬郡守的治绩功德,而是为我们留下了北宋盛世时期东南大都市风貌的画卷,再现了湖山的自然风光,因而其意义远超出文学的范畴,而具备了更深远的文化意义。

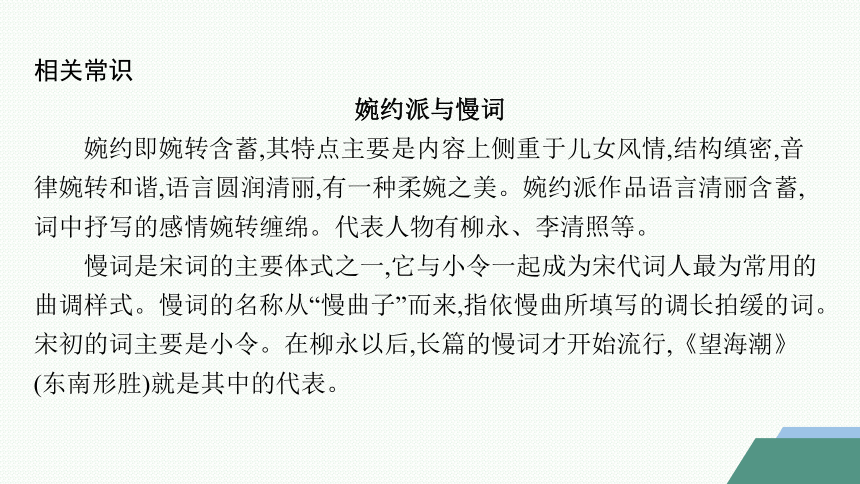

相关常识

婉约派与慢词

婉约即婉转含蓄,其特点主要是内容上侧重于儿女风情,结构缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派作品语言清丽含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵。代表人物有柳永、李清照等。

慢词是宋词的主要体式之一,它与小令一起成为宋代词人最为常用的曲调样式。慢词的名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。宋初的词主要是小令。在柳永以后,长篇的慢词才开始流行,《望海潮》(东南形胜)就是其中的代表。

名家点评

1.又涵养百余年,始有柳屯田永者,变旧声作新声,出《乐章集》,大得声称于世;虽协音律,而词语尘下。——南宋词人李清照《词论》

2.屯田北宋专家,其高浑处不减清真,长调尤能以沉雄之魄,清劲之气,写奇丽之情,作挥绰之声。——晚清词人郑文焯

3.耆卿多平铺直叙,清真特变其法,一篇之中,回环往复,一唱三叹。故慢词始盛于耆卿,大成于清真。——中国近现代词人夏敬观

城市记忆

描写杭州的诗句

1.楼观沧海日,门对浙江潮。桂子月中落,天香云外飘。——宋之问《灵隐寺》

2.江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。——白居易《忆江南》(江南忆)

3.须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。——刘禹锡《浪淘沙九首》(其七)

4.疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。——林逋《山园小梅二首》(其一)

5.欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。——苏轼《饮湖上初晴后雨》(其二)

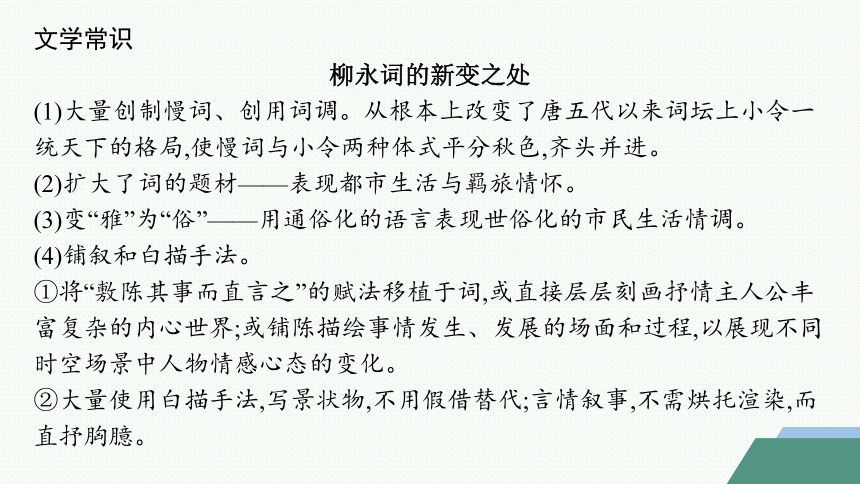

文学常识

柳永词的新变之处

(1)大量创制慢词、创用词调。从根本上改变了唐五代以来词坛上小令一统天下的格局,使慢词与小令两种体式平分秋色,齐头并进。

(2)扩大了词的题材——表现都市生活与羁旅情怀。

(3)变“雅”为“俗”——用通俗化的语言表现世俗化的市民生活情调。

(4)铺叙和白描手法。

①将“敷陈其事而直言之”的赋法移植于词,或直接层层刻画抒情主人公丰富复杂的内心世界;或铺陈描绘事情发生、发展的场面和过程,以展现不同时空场景中人物情感心态的变化。

②大量使用白描手法,写景状物,不用假借替代;言情叙事,不需烘托渲染,而直抒胸臆。

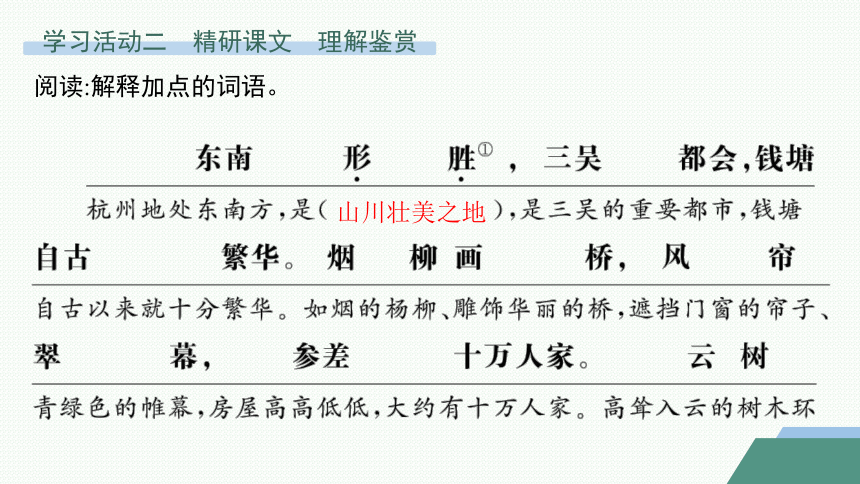

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

山川壮美之地

摆放

吹奏

拥护

趁着

描绘

思考:回答相应的问题。

1.《望海潮》(东南形胜)上片是如何描写杭州的繁华盛况的 请根据诗歌内容填写下表。

内容 特点

地理位置 ①

历史传统 ②

自然景观 ③

市井面貌 建筑、设施极其美观,人口密集

百姓生活 ④

东南重镇

自古以来就是繁华都市

著名的钱塘江、秀丽的西湖

安居乐业,笙歌处处,老老少少心情愉悦

2.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)2023年9月,第19届亚运会在杭州开幕。你可以用柳永《望海潮》(东南形胜)中“ ”一句来夸赞杭州富庶的历史,还可以用其中的“ ”一句来概括西湖的湖山之美。

(2)钱塘江和钱江潮是第19届亚运会会徽的核心形象,柳永在《望海潮》中用“ , ”两句直接描写了钱塘江的澎湃与浩荡。

钱塘自古繁华

重湖叠 清嘉

怒涛卷霜雪 天堑无涯

3.《望海潮》(东南形胜)下片重点写西湖,选取了哪些景物呢

①山上的桂子和湖中的荷花。这两种花也是代表杭州的典型景物,把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。②“羌管弄晴,菱歌泛夜”,互文见义,说明不论白天还是夜晚,湖面上都飘荡着优美的笛曲和采菱的歌声。

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

一词多义

形容词,优美,壮美

副词,尽

动词,承受

助词,用在动词后,表示趋向

动词,离开

动词,远去

动词,流淌

问题探究

1.《望海潮》(东南形胜)一词中,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”三句中的“绕”和“卷”好在哪里

提示 一个“绕”字,写出长堤迤逦曲折的态势,钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,高耸入云。“卷”字表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势,形象逼真。

2.请赏析《望海潮》(东南形胜)中的诗句“三秋桂子,十里荷花”和“羌管弄晴,菱歌泛夜”。

提示 “三秋”指农历九月,桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,令人心旷神怡,遐想万千。桂花与荷花本是不同时节开放,词人却打破了时间界限,将其集中在一个画面里,且对仗工整,遂成名句。

“羌管弄晴,菱歌泛夜”两句为互文,即羌管弄晴、泛夜,菱歌泛夜、弄晴。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声、歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。

3.品读《望海潮》(东南形胜)一词,说说词人是如何运用铺叙手法来描写杭州的繁华与美丽的。请结合全词简要分析。

提示 铺叙即充分展开叙述,使描写的事物穷形尽相。本词善于铺叙。开篇三句点出了“形胜”“都会”“繁华”,继之而来的九句,紧紧围绕这六个字,作形象的铺写,境界立即展开:“烟柳画桥”三句写的是“都会”,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪”等则侧重于刻画“形胜”,而“市列珠玑,户盈罗绮”则突出了杭州的富庶繁华。一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

4.柳永《望海潮》被人誉为“承平气象,形容曲尽”(陈振孙《直斋书录解题》),关键在于运用了点染手法。点染,是国画用语,借到古典诗词中来,“点”即抽象的评点或总说,“染”即具体的描写或分说,二者紧密相连,表现作者的情志。请简要分析《望海潮》中 “点染”手法的运用。

提示 ①上片中“东南”三句是点,接着从城市规模、自然景观、市井面貌三个方面分别进行详细描绘,是染。②下片中“重湖叠 清嘉”是点;“有三秋桂子……吟赏烟霞”是染,从山色之美、湖荷之胜、人文风貌之佳三个方面进行描绘。人是景中人,也是景中景。

5.如何认识柳永在《望海潮》中对杭州的歌颂

提示 ①这首词是投赠之作,是柳永投赠给孙何的。孙何当时在杭州任两浙转运使。词中“千骑拥高牙”等句,是就孙何而言的。由于是投赠给杭州长官的作品,目的是求得地方长官的召见和赏识,因而不免对当时的杭州进行了夸张描写,也免不了要以恭维应酬的话语作结。②但是,透过“竞豪奢”这样的现象,还是可以看到杭州“市列珠玑,户盈罗绮”的殷实富庶、“羌管弄晴,菱歌泛夜”的轻快欢欣以及“乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”的风流潇洒,比较真实地反映了北宋当时的社会生活面貌。③柳永对杭州的歌颂中也包含着对劳动人民的赞赏。“烟柳画桥”并非天然生就,而是劳动人民利用河山、改造自然的结果。“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”也是劳动人民用辛勤的双手造就的。柳永对此大加赞赏。

思路整合

主题归纳

这首词运用铺叙的手法着力描写杭州城内外的美丽景象,表现了钱塘(今浙江杭州)的繁华,展现了一种物阜民康、和谐安定的社会风貌。这首词一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,另一方面歌颂了此地的长官治理有方、政绩卓著。

扬州慢(淮左名都)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

词中之圣——姜夔 简介 姜夔(1155—1221),字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人,南宋文学家、音乐家。一生周游四方,最后在贫困交迫中死于杭州西湖之畔。一生好学,以布衣出入公卿之门,诗词俱工,词尤负盛名,有“词中之圣”之称。他开创了风雅词派,即格律派,对南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。词多记游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。

作品 《白石道人诗集》《诗说》《绛帖平》《续书谱》等。

评价 白石道人,中兴诗家名流,词极精妙,不减清真乐府,其间高处,有美成所不能及。——宋·黄昇《中兴以来绝妙词选》

作品背景

铁蹄践踏后的名城之殇——《扬州慢》

本词是词人21岁时路过扬州所作。南宋时,金兵频频来犯,扬州屡遭兵火,如今映入词人视野的是一片荒芜,满目疮痍。词人顿生山河破碎之感。词人写本词时,宋金隆兴和议已达12年之久。南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛。词人目睹当年经强敌侵凌后扬州城的累累伤痕和苦难频仍的现实,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破败的哀思。

文化常识

慢词与长调

慢词指按照慢曲的体制格调所作的词,或称为“慢曲”。长调单指字数,习惯上58字以内为小令,59~90字为中调,91字以上为长调。长调词指篇幅较长的词,按字数多寡来划分,是相对于小令词、中调词而言的。《扬州慢》共98个字,是一首长调,也是一首慢词。

名家点评

1.姜白石词,如野云孤飞,去留无迹。——张炎

2.白石脱胎稼轩,变雄健为清刚,变驰骤为疏宕。——周济

3.姜尧章词,清虚骚雅,每于伊郁中饶蕴藉,清真之劲敌,南宋一大家也。——陈廷焯

4.古今词人格调之高,无如白石。惜不于意境上用力,故觉无言外之味,弦外之响。——王国维

城市记忆

描写扬州的诗句

1.谁知竹西路,歌吹是扬州。——唐·杜牧《题扬州禅智寺》

2.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。——唐·李白《黄鹤楼送

孟浩然之广陵》

3.日午画舫桥下过,衣香人影太匆匆。——清·王士禛《冶春绝句》

4.人生只爱扬州住,夹岸垂杨春气薰。——清·黄慎《维扬竹枝词》

5.天下三分明月夜,二分无赖是扬州。——唐·徐凝《忆扬州》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

雪后转晴

悲伤

谱写

短暂

停留

经过

厌恶

提起

纵使

表达

思考:回答相应的问题。

1.词前小序交代了什么内容

2.本词中描写的扬州景象是什么样子的 请结合全词简要分析。

小序交代了词作的时间,及眼前所见所闻的扬州景色、写作的缘由、其他词人的评价。

词的上片,写出了词人亲眼所见的景象——扬州城在“胡马窥江去后”令人痛心不已的荒芜和破败景象。词的下片,写扬州的名胜二十四桥仍然存在,水波荡漾,冷冷的月光下,四周寂静无声,笼罩在一种悲凉凄怆的氛围中。

3.请赏析“清角吹寒”中的“寒”。

4.赏析“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵”的表达作用。

“寒”字用得很妙,寒意本来是天气给人的触觉感受,但词人不言天寒,而说“吹寒”,把角声的凄清与天气的寒冷联系在一起,把产生寒的自然方面的原因抽去,突出人为的感彩,似乎是角声把寒意吹散在这座空城里。

“废池乔木,犹厌言兵”运用了拟人的修辞手法。废池、乔木本是没有知觉的东西,词人将它们人格化,作为十几年前那场浩劫的目击者,战争的恐怖、敌人的凶残,种种景象仍然留在它们心中,连它们都在痛恨金人发动的战争,物犹如此,人何以堪 把词人对战争的厌恶之情表达得淋漓尽致。

5.词人说“杜郎俊赏,算而今,重到须惊”,如果你是杜牧,此时你会为何而惊 这三句在全词中有何作用

6.请赏析“冷月无声”中的“冷”。

①因“空”而“惊”,反衬现实的扬州是何等凄清荒凉,何等令人心痛!②连缀全词,由上片的写景过渡到下片的联想对比,一边是萧条冷落,一边是繁华热闹;一边是实,一边是虚。两幅对比鲜明的图景寄寓着词人对于昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪。

“冷月无声”让触觉感受“冷”与听觉感受“无声”互相挪移沟通,这就强化了读者对冷寂凋敝景象的感受。这里的“冷月”“无声”是词人主观感受的联想、迁移,是移人情于物象的结果,这就增强了词的艺术感染力。

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《扬州慢》中,点明历史上的扬州是人们向往的佳地的词句是“ , ”。

(2)《扬州慢》中虚写扬州十里长街繁华景况的词句是“ ”,实写现在扬州的凄凉情形的词句是“ ”。

(3)《扬州慢》中描写红药自生自灭无人欣赏情形的词句是“ , ”。

淮左名都 竹西佳处

过春风十里

尽荠麦青青

念桥边红药 年年知为谁生

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.一词多义

名词,视野

动词,观察

动词,盼望,希望

名词,农历每月十五日为“望”

动词,看

动词,经过

动词,超过

动词,犯错

名词,过失,过错

副词,过分,过于

2.成语积累

“爱国”一族成语

(1)忧国忧民:忧虑国家大计和人民疾苦。

(2)精忠报国:竭尽忠诚,报效国家。

(3)碧血丹心:指为正义事业而抛洒的热血和赤诚的心。

(4)护国佑民:捍卫国家,保护人民。

(5)杀身报国:不惜以牺牲性命来报答国家。

(6)毁家纾难:捐献全部家产,帮助国家缓解危难。

(7)赤心报国:用一片忠诚的心报效国家。

问题探究

1.词的正文写了哪些意象来渲染凄凉的氛围,表现词人的“黍离之悲” 完成下面的表格。

意 象 意 蕴 效 果

青青荠麦 ① 写出了扬州遭劫后的荒凉、寂寞,渲染了凄寂悲凉的气氛,景中含情,寄托了词人感怀家园、伤时念乱的无限痛惜之情

② 揭示战争的破坏程度,衬托出扬州人民的痛苦 二十四桥、无声冷月 ③ ④ 有“寂寞开无主”之感和生在乱世无人怜之叹 凄清的号角 军号凄厉,渲染空城的凄清 凄凉荒芜。荒凉的空城,与往日的繁华形成对比

废池乔木

烘托物是人非、凄清冷落的氛围

桥边红药

2.《扬州慢》描写劫后孤城,聚焦于扬州的昔盛今衰,并多处化用前人诗句。请分析《扬州慢》的对比和用典艺术。

(1)本词上片突出使用对比的修辞手法,请结合相关内容完成下面的表格。

今昔对比 具体表现 特点 作用

昔日 名都(虚写) ① ③ ⑧

② 今日 空城(实写) ④ ⑦ ⑤ ⑥ 对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。 竹西佳处

春风十里

繁华热闹

荠麦青青

废池乔木

清角吹寒

破败荒凉

对比,表达昔盛今衰的感伤之情

(2)用典是古诗词常用手法之一,分为事典与语典。所谓语典,就是化用前人诗句。下面是本词所化用的杜牧诗句,读后思考并回答问题。词人为什么要化用这么多杜牧的诗句 请谈谈你的看法。

a.春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。[《赠别二首》(其一)]

b.十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。(《遣怀》)

c.二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫 (《寄扬州韩绰判官》)

提示 杜牧的诗展现了昔日扬州城的繁华,姜夔把杜牧的诗境融入自己的词境,把扬州昔日的繁华与如今的清幽冷寂相融,今昔对比,催人泪下。且杜牧语言的微妙精当与姜夔词风的清雅空灵相应。

思路整合

主题归纳

《扬州慢》写词人自己路过扬州,目睹了遭战争洗劫后扬州的萧条景象,心中不禁涌起对往昔繁华盛景的深切怀念与对当前荒凉景象的沉痛哀悼,表达了词人因祖国山河的残破、人民的不幸而极其沉痛的心情,既有内心的郁愤,也有爱国的深情。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 “盛世之欢”与“黍离之悲”——对比诗歌的意象和情感

这两首宋词都以城市为表现对象,一写承平盛世,一写劫后孤城,内容不同,意趣亦相异。《望海潮》(东南形胜)描绘了杭州风景的优美、市井的繁华;《扬州慢》(淮左名都)则一面描摹眼前景象,一面想象杜牧重游故地的震惊和悲哀。两位词人在选取意象、塑造意境上各有特点,这值得我们关注。

1.结合诗歌内容,填写下表,对比分析柳永的《望海潮》(东南形胜)和姜夔的《扬州慢》(淮左名都)两首词在意象选择、意境营造上的不同。

词作和城市 意象(景物) 意象选取特点 意象组合方式 意 境 手法

《望海潮》(东南形胜)杭州 城市 风貌 烟柳画桥,风帘翠幕,十万人家,珠玑,罗绮 ① ② ③ 铺叙中运用渲染、烘托

自然 景观 云树,堤沙,怒涛,霜雪,天堑,重湖叠 ,三秋桂子,十里荷花 官民 生活 羌管,菱歌,钓叟莲娃,千骑,高牙,箫鼓,烟霞 选取美丽富庶之景

描写自然景观的意象和描写人文景观的意象交叉组合 ③营造了杭州国泰民安的盛世气象

营造了杭州国泰民安的盛世气象

词作和城市 意象(景物) 意象选取特点 意象组合方式 意 境 手法

《扬州慢》(淮左名都)扬州 昔日 扬州 淮左名都,竹西佳处,春风十里,豆蔻词工,青楼梦好,二十四桥 ④ ⑤ ⑥ 今昔对比、用典、反衬

今日 扬州 荠麦青青,废池乔木,清角,空城,波心,冷月,红药 今昔对比、用典、反衬

选取昔日繁华、今日萧条之景;既有自然之景,也有历史典故

眼前实有的意象与古人诗中的意象叠加

营造了伤感哀婉的意境

2.《望海潮》(东南形胜)与《扬州慢》(淮左名都)都表现的是城市记忆,其中运用了很多相似的意象,却表达了不同的情感。结合诗歌内容填写下表。

篇目 花 桥 树 街景 情感

《望海潮》 (东南形胜) ① 烟柳画桥 ③ 市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢

⑤

有三秋桂子,十里荷花

云树绕堤沙

对杭州城的讴歌、赞美,描绘了承平盛世的气象,再现了湖山美好的风光

篇目 花 桥 树 街景 情感

《扬州慢》 (淮左名都) 念桥边红药,年年知为谁生 ② 废池乔木 ④

⑥

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声

尽荠麦青青

对扬州城的追忆、惋惜,描绘了扬州战后的满目疮痍,表达怀念与哀思

主题阅读

黍离之悲

“千岩老人”萧德藻对姜夔的《扬州慢》(淮左名都)大加赞叹,称词中有“黍离之悲”之意。那么,“黍离之悲”究竟悲在何处 诗人们思家忧国,黍离之悲何在 他们哀的是国破家亡,哀的是亲人离散,哀的是家讯难得,此谓“黍离之悲”!阅读下面的诗词,感受诗人们的“黍离之悲”。

文本一

诗经·王风·黍离①

彼黍离离,彼稷之苗②。行迈靡靡③,中心摇摇④。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之穗⑤。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎⑥。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

注①黍离:《毛诗序》认为“黍离,闵宗周也。周大夫行役,至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也”。②黍:北方的一种农作物,形似小米。离离:繁茂。稷:谷子。③行迈:行走。靡靡:行走迟缓的样子。④中心:心中。摇摇:心神不安。⑤穗:穗子。⑥噎:喻因郁结而气逆不能呼吸。

文本二

念奴娇·登石头城

萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。 寂寞避暑离宫,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径冷,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。[注]

注“伤心千古,秦淮一片明月”化用刘禹锡《石头城》的“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,说明秦淮河上明月依旧,六朝的繁华却早已消逝。秦淮,流过石头城的秦淮河。

文本三

淡 黄 柳①

姜 夔

客居合肥南城赤阑桥之西,巷陌凄凉,与江左②异,惟柳色夹道,依依可怜。因度此阕,以纾客怀。

空城晓角,吹入垂杨陌。马上单衣寒恻恻。看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识。 正岑寂。明朝又寒食。强携酒,小桥宅。怕梨花落尽成秋色。燕燕飞来,问春何在,唯有池塘自碧。

注①此词作于宋光宗绍熙年间,姜夔寄居江淮一带的合肥。金人进犯,由于南宋小朝廷偏安江南一隅,江淮一带在当时已成边区。②江左:泛指江南。

阅读思考

1.王国维说“一切景语皆情语”及词要有“有我之境”即“以我观物,故物皆著我之色彩”。阅读文本二和文本三,请你说说文本二中词人登高望远时内心发生了怎样的感慨 并简要分析文本三中的“有我之境”。

参考答案 文本二:①对世事(历史)变迁、昔盛今衰的悲哀。曾经的繁华六朝,现已成空荡的江山;曾经的行宫内院,早已是芳草萋萋。世事(历史)沧桑、盛衰无常,让人倍加感伤。②对自然永恒、物是人非、人生短暂的无奈。曾经的江山、明月、离宫依旧存在,而曾经的豪杰、宫人却已随时光流逝而“消磨”,一片空冷孤寂,让人顿觉自然永恒、人生短暂。③对战争残酷的心痛。战火纷飞,摧毁了往日的繁华,只剩下生灵涂炭,白骨遍野,让人心痛。④对青春易逝的感伤。多少美丽如花的歌舞粉黛,对镜施粉理鬓,却又由青丝变白发,消磨了青春,这应该是词人对自己也是对世人青春易逝的感伤。

文本三:①词人看初春的柳,觉得此乃江南旧识,这鹅黄嫩绿的垂柳就带有了词人客居异乡的万般愁绪。②异乡又逢寒食,词人唯恐花落春去,可见词人的惜春、伤春之情。③全词写生机勃勃的柳色春景,反衬空城陌巷的荒凉凄清,这些景象暗含了词人伤时感世的家国之痛。

2.“黍离之悲”表现国家残破、今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。千百年间,黍离之悲所带来的沧桑感和心灵震撼,在历朝历代文人志士的笔下回荡着、延绵着。这种忧伤根植于民族的内心,深藏在每个仁人志士的脑海中,并且每每在国破家亡、民族兴亡之时被激发,成为文人反复咏叹的主题之一。请分析文本一、文本二中的“黍离之悲”。

参考答案 ①《诗经·王风·黍离》抒发对西周灭亡的沉痛之情,昔日气派恢宏的王宫,转眼之间已是苔痕遍地,黍稷杂生。诗人忧国忧民,伤时悯乱,最后向天发问,却得不到任何回答,只有独自黯然垂泪,任那亡国之痛一泻千里。

②《念奴娇·登石头城》由昔而今,从王室衰落、宫廷荒芜方面更进一步描写“六代繁华”的衰歇。旧日帝王们避暑的离宫已寂然无人,“辇路”上年复一年长满了荒草,入夜后松径里便空无一人,“鬼火高低明灭”。词人抓住了几个生活片段,生动地反映出六朝宫殿已变成一片废墟的残破不堪的景象,字里行间,浸透着“黍离之悲”。

读写一体

运用虚实结合,巧妙写出好作文

虚实结合,是写作过程中经常使用的一种表现方式。我们在亲历事件、看到新闻后生发出的情感共鸣,就是实与虚的相互融合。在写作过程中,要做到虚实结合,可从以下角度去思考。

1.虚题实写,化大为小。虚题实写,就是把虚指的对象转化为具体可感的人或事。古人云:山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。李煜在表达心中的忧愁时,是“恰似一江春水向东流”,把内心实在的忧愁,借助于“春水”来表现。

2.实题虚写,以小见大。实题虚写,就是把身边具体的事物转化为虚指的对象,让读者从中看到作者匠心独具的表现方式。

3.虚实结合,文意通畅。在构思行文时,必须对所掌握的材料深入思考,寻找其与日常生活的关联,寻找其相关的历史背景、社会世态,然后去推理与之有关的人和事在相应的年代或社会所拥有的真实感。在过去的人物、故事和观点中挖掘新的意义。真实的人物、事件及客观存在的为实,作者的主观评价、用作对比衬托的内容为虚,两者相互结合,文章才生动、感人。

微写作

请你运用虚实结合的手法,选择你感兴趣的景物进行描写,不少于200字。

示例 每一穗花都是上面的盛开、下面的待放。颜色便上浅下深,好像那紫色沉淀下来了,沉淀在最嫩最小的花苞里。每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。那里装的是什么仙露琼浆 我凑上去,想摘一朵。但是我没有摘。我没有摘花的习惯。我只是伫立凝望,觉得这一条紫藤萝瀑布不只在我眼前,也在我心上缓缓流过。流着流着,它带走了这些时一直压在我心上的关于生死的疑惑,关于疾病的痛楚。我浸在这繁密的花朵的光辉中,别的一切暂时都不存在,有的只是精神的宁静和生的喜悦。

(摘编自《紫藤萝瀑布》)

本 课 结 束

第一单元

4 望海潮 扬州慢

单篇文本研读课

复合文本比较鉴赏课

目录索引

学习目标 1.把握两首词的创作背景,斟酌字句,积累词语,品味其中丰富的意蕴。

2.比较赏析两首词,揣摩意象,体察意境,探究虚实相生等艺术手法的运用。

3.体会城市荣衰兴败折射历史的兴亡悲情和词人的爱国情怀。

单篇文本研读课

望海潮(东南形胜)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

慢词之祖,婉约之宗——柳永 简介 柳永(约987—约1053),字耆卿,初名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。仁宗景祐年间进士,官至屯田员外郎,世称柳屯田。柳永是第一位对宋词进行全面革新的词人,也是两宋词坛上创用词调最多的词人,其独特的艺术个性,对宋词的发展产生了深远影响。他早年屡试不第,经常出入于歌楼舞馆,并通晓音律,这使他成为以描写城市风貌见长的婉约派代表词人。柳永的词在宋元时期流传甚广,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”的说法。

作品 《雨霖铃》(寒蝉凄切)、《蝶恋花》(伫倚危楼风细细)、《定风波》(自春来)、《鹤冲天》(黄金榜上)、《望海潮》(东南形胜)、《玉蝴蝶》(望处雨收云断)、《八声甘州》(对潇潇暮雨洒江天)等。

评价 柳三变游东都南北二巷,作新乐府,骫骳从俗,天下咏之。——宋·陈师道《后山诗话》

作品背景

渴望赏识的投赠之作

《望海潮》(东南形胜)一词写杭州繁华富庶的景象和西湖佳丽清秀的风光,是柳永的应酬之作。柳永为拜谒当时的两浙转运使孙何,而作了这首以杭州为题材的词作,并希望杭州长官能将这里的美景绘成图画,带回朝廷,以赢得当权者的赞赏。词中,词人没有以阿谀的态度颂扬郡守的治绩功德,而是为我们留下了北宋盛世时期东南大都市风貌的画卷,再现了湖山的自然风光,因而其意义远超出文学的范畴,而具备了更深远的文化意义。

相关常识

婉约派与慢词

婉约即婉转含蓄,其特点主要是内容上侧重于儿女风情,结构缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派作品语言清丽含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵。代表人物有柳永、李清照等。

慢词是宋词的主要体式之一,它与小令一起成为宋代词人最为常用的曲调样式。慢词的名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。宋初的词主要是小令。在柳永以后,长篇的慢词才开始流行,《望海潮》(东南形胜)就是其中的代表。

名家点评

1.又涵养百余年,始有柳屯田永者,变旧声作新声,出《乐章集》,大得声称于世;虽协音律,而词语尘下。——南宋词人李清照《词论》

2.屯田北宋专家,其高浑处不减清真,长调尤能以沉雄之魄,清劲之气,写奇丽之情,作挥绰之声。——晚清词人郑文焯

3.耆卿多平铺直叙,清真特变其法,一篇之中,回环往复,一唱三叹。故慢词始盛于耆卿,大成于清真。——中国近现代词人夏敬观

城市记忆

描写杭州的诗句

1.楼观沧海日,门对浙江潮。桂子月中落,天香云外飘。——宋之问《灵隐寺》

2.江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。——白居易《忆江南》(江南忆)

3.须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。——刘禹锡《浪淘沙九首》(其七)

4.疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。——林逋《山园小梅二首》(其一)

5.欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。——苏轼《饮湖上初晴后雨》(其二)

文学常识

柳永词的新变之处

(1)大量创制慢词、创用词调。从根本上改变了唐五代以来词坛上小令一统天下的格局,使慢词与小令两种体式平分秋色,齐头并进。

(2)扩大了词的题材——表现都市生活与羁旅情怀。

(3)变“雅”为“俗”——用通俗化的语言表现世俗化的市民生活情调。

(4)铺叙和白描手法。

①将“敷陈其事而直言之”的赋法移植于词,或直接层层刻画抒情主人公丰富复杂的内心世界;或铺陈描绘事情发生、发展的场面和过程,以展现不同时空场景中人物情感心态的变化。

②大量使用白描手法,写景状物,不用假借替代;言情叙事,不需烘托渲染,而直抒胸臆。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

山川壮美之地

摆放

吹奏

拥护

趁着

描绘

思考:回答相应的问题。

1.《望海潮》(东南形胜)上片是如何描写杭州的繁华盛况的 请根据诗歌内容填写下表。

内容 特点

地理位置 ①

历史传统 ②

自然景观 ③

市井面貌 建筑、设施极其美观,人口密集

百姓生活 ④

东南重镇

自古以来就是繁华都市

著名的钱塘江、秀丽的西湖

安居乐业,笙歌处处,老老少少心情愉悦

2.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)2023年9月,第19届亚运会在杭州开幕。你可以用柳永《望海潮》(东南形胜)中“ ”一句来夸赞杭州富庶的历史,还可以用其中的“ ”一句来概括西湖的湖山之美。

(2)钱塘江和钱江潮是第19届亚运会会徽的核心形象,柳永在《望海潮》中用“ , ”两句直接描写了钱塘江的澎湃与浩荡。

钱塘自古繁华

重湖叠 清嘉

怒涛卷霜雪 天堑无涯

3.《望海潮》(东南形胜)下片重点写西湖,选取了哪些景物呢

①山上的桂子和湖中的荷花。这两种花也是代表杭州的典型景物,把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。②“羌管弄晴,菱歌泛夜”,互文见义,说明不论白天还是夜晚,湖面上都飘荡着优美的笛曲和采菱的歌声。

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

一词多义

形容词,优美,壮美

副词,尽

动词,承受

助词,用在动词后,表示趋向

动词,离开

动词,远去

动词,流淌

问题探究

1.《望海潮》(东南形胜)一词中,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”三句中的“绕”和“卷”好在哪里

提示 一个“绕”字,写出长堤迤逦曲折的态势,钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,高耸入云。“卷”字表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势,形象逼真。

2.请赏析《望海潮》(东南形胜)中的诗句“三秋桂子,十里荷花”和“羌管弄晴,菱歌泛夜”。

提示 “三秋”指农历九月,桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,令人心旷神怡,遐想万千。桂花与荷花本是不同时节开放,词人却打破了时间界限,将其集中在一个画面里,且对仗工整,遂成名句。

“羌管弄晴,菱歌泛夜”两句为互文,即羌管弄晴、泛夜,菱歌泛夜、弄晴。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声、歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。

3.品读《望海潮》(东南形胜)一词,说说词人是如何运用铺叙手法来描写杭州的繁华与美丽的。请结合全词简要分析。

提示 铺叙即充分展开叙述,使描写的事物穷形尽相。本词善于铺叙。开篇三句点出了“形胜”“都会”“繁华”,继之而来的九句,紧紧围绕这六个字,作形象的铺写,境界立即展开:“烟柳画桥”三句写的是“都会”,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪”等则侧重于刻画“形胜”,而“市列珠玑,户盈罗绮”则突出了杭州的富庶繁华。一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

4.柳永《望海潮》被人誉为“承平气象,形容曲尽”(陈振孙《直斋书录解题》),关键在于运用了点染手法。点染,是国画用语,借到古典诗词中来,“点”即抽象的评点或总说,“染”即具体的描写或分说,二者紧密相连,表现作者的情志。请简要分析《望海潮》中 “点染”手法的运用。

提示 ①上片中“东南”三句是点,接着从城市规模、自然景观、市井面貌三个方面分别进行详细描绘,是染。②下片中“重湖叠 清嘉”是点;“有三秋桂子……吟赏烟霞”是染,从山色之美、湖荷之胜、人文风貌之佳三个方面进行描绘。人是景中人,也是景中景。

5.如何认识柳永在《望海潮》中对杭州的歌颂

提示 ①这首词是投赠之作,是柳永投赠给孙何的。孙何当时在杭州任两浙转运使。词中“千骑拥高牙”等句,是就孙何而言的。由于是投赠给杭州长官的作品,目的是求得地方长官的召见和赏识,因而不免对当时的杭州进行了夸张描写,也免不了要以恭维应酬的话语作结。②但是,透过“竞豪奢”这样的现象,还是可以看到杭州“市列珠玑,户盈罗绮”的殷实富庶、“羌管弄晴,菱歌泛夜”的轻快欢欣以及“乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”的风流潇洒,比较真实地反映了北宋当时的社会生活面貌。③柳永对杭州的歌颂中也包含着对劳动人民的赞赏。“烟柳画桥”并非天然生就,而是劳动人民利用河山、改造自然的结果。“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”也是劳动人民用辛勤的双手造就的。柳永对此大加赞赏。

思路整合

主题归纳

这首词运用铺叙的手法着力描写杭州城内外的美丽景象,表现了钱塘(今浙江杭州)的繁华,展现了一种物阜民康、和谐安定的社会风貌。这首词一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,另一方面歌颂了此地的长官治理有方、政绩卓著。

扬州慢(淮左名都)

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

词中之圣——姜夔 简介 姜夔(1155—1221),字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人,南宋文学家、音乐家。一生周游四方,最后在贫困交迫中死于杭州西湖之畔。一生好学,以布衣出入公卿之门,诗词俱工,词尤负盛名,有“词中之圣”之称。他开创了风雅词派,即格律派,对南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。词多记游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。

作品 《白石道人诗集》《诗说》《绛帖平》《续书谱》等。

评价 白石道人,中兴诗家名流,词极精妙,不减清真乐府,其间高处,有美成所不能及。——宋·黄昇《中兴以来绝妙词选》

作品背景

铁蹄践踏后的名城之殇——《扬州慢》

本词是词人21岁时路过扬州所作。南宋时,金兵频频来犯,扬州屡遭兵火,如今映入词人视野的是一片荒芜,满目疮痍。词人顿生山河破碎之感。词人写本词时,宋金隆兴和议已达12年之久。南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛。词人目睹当年经强敌侵凌后扬州城的累累伤痕和苦难频仍的现实,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破败的哀思。

文化常识

慢词与长调

慢词指按照慢曲的体制格调所作的词,或称为“慢曲”。长调单指字数,习惯上58字以内为小令,59~90字为中调,91字以上为长调。长调词指篇幅较长的词,按字数多寡来划分,是相对于小令词、中调词而言的。《扬州慢》共98个字,是一首长调,也是一首慢词。

名家点评

1.姜白石词,如野云孤飞,去留无迹。——张炎

2.白石脱胎稼轩,变雄健为清刚,变驰骤为疏宕。——周济

3.姜尧章词,清虚骚雅,每于伊郁中饶蕴藉,清真之劲敌,南宋一大家也。——陈廷焯

4.古今词人格调之高,无如白石。惜不于意境上用力,故觉无言外之味,弦外之响。——王国维

城市记忆

描写扬州的诗句

1.谁知竹西路,歌吹是扬州。——唐·杜牧《题扬州禅智寺》

2.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。——唐·李白《黄鹤楼送

孟浩然之广陵》

3.日午画舫桥下过,衣香人影太匆匆。——清·王士禛《冶春绝句》

4.人生只爱扬州住,夹岸垂杨春气薰。——清·黄慎《维扬竹枝词》

5.天下三分明月夜,二分无赖是扬州。——唐·徐凝《忆扬州》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

雪后转晴

悲伤

谱写

短暂

停留

经过

厌恶

提起

纵使

表达

思考:回答相应的问题。

1.词前小序交代了什么内容

2.本词中描写的扬州景象是什么样子的 请结合全词简要分析。

小序交代了词作的时间,及眼前所见所闻的扬州景色、写作的缘由、其他词人的评价。

词的上片,写出了词人亲眼所见的景象——扬州城在“胡马窥江去后”令人痛心不已的荒芜和破败景象。词的下片,写扬州的名胜二十四桥仍然存在,水波荡漾,冷冷的月光下,四周寂静无声,笼罩在一种悲凉凄怆的氛围中。

3.请赏析“清角吹寒”中的“寒”。

4.赏析“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵”的表达作用。

“寒”字用得很妙,寒意本来是天气给人的触觉感受,但词人不言天寒,而说“吹寒”,把角声的凄清与天气的寒冷联系在一起,把产生寒的自然方面的原因抽去,突出人为的感彩,似乎是角声把寒意吹散在这座空城里。

“废池乔木,犹厌言兵”运用了拟人的修辞手法。废池、乔木本是没有知觉的东西,词人将它们人格化,作为十几年前那场浩劫的目击者,战争的恐怖、敌人的凶残,种种景象仍然留在它们心中,连它们都在痛恨金人发动的战争,物犹如此,人何以堪 把词人对战争的厌恶之情表达得淋漓尽致。

5.词人说“杜郎俊赏,算而今,重到须惊”,如果你是杜牧,此时你会为何而惊 这三句在全词中有何作用

6.请赏析“冷月无声”中的“冷”。

①因“空”而“惊”,反衬现实的扬州是何等凄清荒凉,何等令人心痛!②连缀全词,由上片的写景过渡到下片的联想对比,一边是萧条冷落,一边是繁华热闹;一边是实,一边是虚。两幅对比鲜明的图景寄寓着词人对于昔盛今衰的感慨和感时伤世的意绪。

“冷月无声”让触觉感受“冷”与听觉感受“无声”互相挪移沟通,这就强化了读者对冷寂凋敝景象的感受。这里的“冷月”“无声”是词人主观感受的联想、迁移,是移人情于物象的结果,这就增强了词的艺术感染力。

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《扬州慢》中,点明历史上的扬州是人们向往的佳地的词句是“ , ”。

(2)《扬州慢》中虚写扬州十里长街繁华景况的词句是“ ”,实写现在扬州的凄凉情形的词句是“ ”。

(3)《扬州慢》中描写红药自生自灭无人欣赏情形的词句是“ , ”。

淮左名都 竹西佳处

过春风十里

尽荠麦青青

念桥边红药 年年知为谁生

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.一词多义

名词,视野

动词,观察

动词,盼望,希望

名词,农历每月十五日为“望”

动词,看

动词,经过

动词,超过

动词,犯错

名词,过失,过错

副词,过分,过于

2.成语积累

“爱国”一族成语

(1)忧国忧民:忧虑国家大计和人民疾苦。

(2)精忠报国:竭尽忠诚,报效国家。

(3)碧血丹心:指为正义事业而抛洒的热血和赤诚的心。

(4)护国佑民:捍卫国家,保护人民。

(5)杀身报国:不惜以牺牲性命来报答国家。

(6)毁家纾难:捐献全部家产,帮助国家缓解危难。

(7)赤心报国:用一片忠诚的心报效国家。

问题探究

1.词的正文写了哪些意象来渲染凄凉的氛围,表现词人的“黍离之悲” 完成下面的表格。

意 象 意 蕴 效 果

青青荠麦 ① 写出了扬州遭劫后的荒凉、寂寞,渲染了凄寂悲凉的气氛,景中含情,寄托了词人感怀家园、伤时念乱的无限痛惜之情

② 揭示战争的破坏程度,衬托出扬州人民的痛苦 二十四桥、无声冷月 ③ ④ 有“寂寞开无主”之感和生在乱世无人怜之叹 凄清的号角 军号凄厉,渲染空城的凄清 凄凉荒芜。荒凉的空城,与往日的繁华形成对比

废池乔木

烘托物是人非、凄清冷落的氛围

桥边红药

2.《扬州慢》描写劫后孤城,聚焦于扬州的昔盛今衰,并多处化用前人诗句。请分析《扬州慢》的对比和用典艺术。

(1)本词上片突出使用对比的修辞手法,请结合相关内容完成下面的表格。

今昔对比 具体表现 特点 作用

昔日 名都(虚写) ① ③ ⑧

② 今日 空城(实写) ④ ⑦ ⑤ ⑥ 对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。 竹西佳处

春风十里

繁华热闹

荠麦青青

废池乔木

清角吹寒

破败荒凉

对比,表达昔盛今衰的感伤之情

(2)用典是古诗词常用手法之一,分为事典与语典。所谓语典,就是化用前人诗句。下面是本词所化用的杜牧诗句,读后思考并回答问题。词人为什么要化用这么多杜牧的诗句 请谈谈你的看法。

a.春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。[《赠别二首》(其一)]

b.十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。(《遣怀》)

c.二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫 (《寄扬州韩绰判官》)

提示 杜牧的诗展现了昔日扬州城的繁华,姜夔把杜牧的诗境融入自己的词境,把扬州昔日的繁华与如今的清幽冷寂相融,今昔对比,催人泪下。且杜牧语言的微妙精当与姜夔词风的清雅空灵相应。

思路整合

主题归纳

《扬州慢》写词人自己路过扬州,目睹了遭战争洗劫后扬州的萧条景象,心中不禁涌起对往昔繁华盛景的深切怀念与对当前荒凉景象的沉痛哀悼,表达了词人因祖国山河的残破、人民的不幸而极其沉痛的心情,既有内心的郁愤,也有爱国的深情。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究 “盛世之欢”与“黍离之悲”——对比诗歌的意象和情感

这两首宋词都以城市为表现对象,一写承平盛世,一写劫后孤城,内容不同,意趣亦相异。《望海潮》(东南形胜)描绘了杭州风景的优美、市井的繁华;《扬州慢》(淮左名都)则一面描摹眼前景象,一面想象杜牧重游故地的震惊和悲哀。两位词人在选取意象、塑造意境上各有特点,这值得我们关注。

1.结合诗歌内容,填写下表,对比分析柳永的《望海潮》(东南形胜)和姜夔的《扬州慢》(淮左名都)两首词在意象选择、意境营造上的不同。

词作和城市 意象(景物) 意象选取特点 意象组合方式 意 境 手法

《望海潮》(东南形胜)杭州 城市 风貌 烟柳画桥,风帘翠幕,十万人家,珠玑,罗绮 ① ② ③ 铺叙中运用渲染、烘托

自然 景观 云树,堤沙,怒涛,霜雪,天堑,重湖叠 ,三秋桂子,十里荷花 官民 生活 羌管,菱歌,钓叟莲娃,千骑,高牙,箫鼓,烟霞 选取美丽富庶之景

描写自然景观的意象和描写人文景观的意象交叉组合 ③营造了杭州国泰民安的盛世气象

营造了杭州国泰民安的盛世气象

词作和城市 意象(景物) 意象选取特点 意象组合方式 意 境 手法

《扬州慢》(淮左名都)扬州 昔日 扬州 淮左名都,竹西佳处,春风十里,豆蔻词工,青楼梦好,二十四桥 ④ ⑤ ⑥ 今昔对比、用典、反衬

今日 扬州 荠麦青青,废池乔木,清角,空城,波心,冷月,红药 今昔对比、用典、反衬

选取昔日繁华、今日萧条之景;既有自然之景,也有历史典故

眼前实有的意象与古人诗中的意象叠加

营造了伤感哀婉的意境

2.《望海潮》(东南形胜)与《扬州慢》(淮左名都)都表现的是城市记忆,其中运用了很多相似的意象,却表达了不同的情感。结合诗歌内容填写下表。

篇目 花 桥 树 街景 情感

《望海潮》 (东南形胜) ① 烟柳画桥 ③ 市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢

⑤

有三秋桂子,十里荷花

云树绕堤沙

对杭州城的讴歌、赞美,描绘了承平盛世的气象,再现了湖山美好的风光

篇目 花 桥 树 街景 情感

《扬州慢》 (淮左名都) 念桥边红药,年年知为谁生 ② 废池乔木 ④

⑥

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声

尽荠麦青青

对扬州城的追忆、惋惜,描绘了扬州战后的满目疮痍,表达怀念与哀思

主题阅读

黍离之悲

“千岩老人”萧德藻对姜夔的《扬州慢》(淮左名都)大加赞叹,称词中有“黍离之悲”之意。那么,“黍离之悲”究竟悲在何处 诗人们思家忧国,黍离之悲何在 他们哀的是国破家亡,哀的是亲人离散,哀的是家讯难得,此谓“黍离之悲”!阅读下面的诗词,感受诗人们的“黍离之悲”。

文本一

诗经·王风·黍离①

彼黍离离,彼稷之苗②。行迈靡靡③,中心摇摇④。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之穗⑤。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎⑥。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

注①黍离:《毛诗序》认为“黍离,闵宗周也。周大夫行役,至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也”。②黍:北方的一种农作物,形似小米。离离:繁茂。稷:谷子。③行迈:行走。靡靡:行走迟缓的样子。④中心:心中。摇摇:心神不安。⑤穗:穗子。⑥噎:喻因郁结而气逆不能呼吸。

文本二

念奴娇·登石头城

萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。 寂寞避暑离宫,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径冷,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。[注]

注“伤心千古,秦淮一片明月”化用刘禹锡《石头城》的“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,说明秦淮河上明月依旧,六朝的繁华却早已消逝。秦淮,流过石头城的秦淮河。

文本三

淡 黄 柳①

姜 夔

客居合肥南城赤阑桥之西,巷陌凄凉,与江左②异,惟柳色夹道,依依可怜。因度此阕,以纾客怀。

空城晓角,吹入垂杨陌。马上单衣寒恻恻。看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识。 正岑寂。明朝又寒食。强携酒,小桥宅。怕梨花落尽成秋色。燕燕飞来,问春何在,唯有池塘自碧。

注①此词作于宋光宗绍熙年间,姜夔寄居江淮一带的合肥。金人进犯,由于南宋小朝廷偏安江南一隅,江淮一带在当时已成边区。②江左:泛指江南。

阅读思考

1.王国维说“一切景语皆情语”及词要有“有我之境”即“以我观物,故物皆著我之色彩”。阅读文本二和文本三,请你说说文本二中词人登高望远时内心发生了怎样的感慨 并简要分析文本三中的“有我之境”。

参考答案 文本二:①对世事(历史)变迁、昔盛今衰的悲哀。曾经的繁华六朝,现已成空荡的江山;曾经的行宫内院,早已是芳草萋萋。世事(历史)沧桑、盛衰无常,让人倍加感伤。②对自然永恒、物是人非、人生短暂的无奈。曾经的江山、明月、离宫依旧存在,而曾经的豪杰、宫人却已随时光流逝而“消磨”,一片空冷孤寂,让人顿觉自然永恒、人生短暂。③对战争残酷的心痛。战火纷飞,摧毁了往日的繁华,只剩下生灵涂炭,白骨遍野,让人心痛。④对青春易逝的感伤。多少美丽如花的歌舞粉黛,对镜施粉理鬓,却又由青丝变白发,消磨了青春,这应该是词人对自己也是对世人青春易逝的感伤。

文本三:①词人看初春的柳,觉得此乃江南旧识,这鹅黄嫩绿的垂柳就带有了词人客居异乡的万般愁绪。②异乡又逢寒食,词人唯恐花落春去,可见词人的惜春、伤春之情。③全词写生机勃勃的柳色春景,反衬空城陌巷的荒凉凄清,这些景象暗含了词人伤时感世的家国之痛。

2.“黍离之悲”表现国家残破、今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。千百年间,黍离之悲所带来的沧桑感和心灵震撼,在历朝历代文人志士的笔下回荡着、延绵着。这种忧伤根植于民族的内心,深藏在每个仁人志士的脑海中,并且每每在国破家亡、民族兴亡之时被激发,成为文人反复咏叹的主题之一。请分析文本一、文本二中的“黍离之悲”。

参考答案 ①《诗经·王风·黍离》抒发对西周灭亡的沉痛之情,昔日气派恢宏的王宫,转眼之间已是苔痕遍地,黍稷杂生。诗人忧国忧民,伤时悯乱,最后向天发问,却得不到任何回答,只有独自黯然垂泪,任那亡国之痛一泻千里。

②《念奴娇·登石头城》由昔而今,从王室衰落、宫廷荒芜方面更进一步描写“六代繁华”的衰歇。旧日帝王们避暑的离宫已寂然无人,“辇路”上年复一年长满了荒草,入夜后松径里便空无一人,“鬼火高低明灭”。词人抓住了几个生活片段,生动地反映出六朝宫殿已变成一片废墟的残破不堪的景象,字里行间,浸透着“黍离之悲”。

读写一体

运用虚实结合,巧妙写出好作文

虚实结合,是写作过程中经常使用的一种表现方式。我们在亲历事件、看到新闻后生发出的情感共鸣,就是实与虚的相互融合。在写作过程中,要做到虚实结合,可从以下角度去思考。

1.虚题实写,化大为小。虚题实写,就是把虚指的对象转化为具体可感的人或事。古人云:山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。李煜在表达心中的忧愁时,是“恰似一江春水向东流”,把内心实在的忧愁,借助于“春水”来表现。

2.实题虚写,以小见大。实题虚写,就是把身边具体的事物转化为虚指的对象,让读者从中看到作者匠心独具的表现方式。

3.虚实结合,文意通畅。在构思行文时,必须对所掌握的材料深入思考,寻找其与日常生活的关联,寻找其相关的历史背景、社会世态,然后去推理与之有关的人和事在相应的年代或社会所拥有的真实感。在过去的人物、故事和观点中挖掘新的意义。真实的人物、事件及客观存在的为实,作者的主观评价、用作对比衬托的内容为虚,两者相互结合,文章才生动、感人。

微写作

请你运用虚实结合的手法,选择你感兴趣的景物进行描写,不少于200字。

示例 每一穗花都是上面的盛开、下面的待放。颜色便上浅下深,好像那紫色沉淀下来了,沉淀在最嫩最小的花苞里。每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。那里装的是什么仙露琼浆 我凑上去,想摘一朵。但是我没有摘。我没有摘花的习惯。我只是伫立凝望,觉得这一条紫藤萝瀑布不只在我眼前,也在我心上缓缓流过。流着流着,它带走了这些时一直压在我心上的关于生死的疑惑,关于疾病的痛楚。我浸在这繁密的花朵的光辉中,别的一切暂时都不存在,有的只是精神的宁静和生的喜悦。

(摘编自《紫藤萝瀑布》)

本 课 结 束